Hauptmenü

Sie sind hier

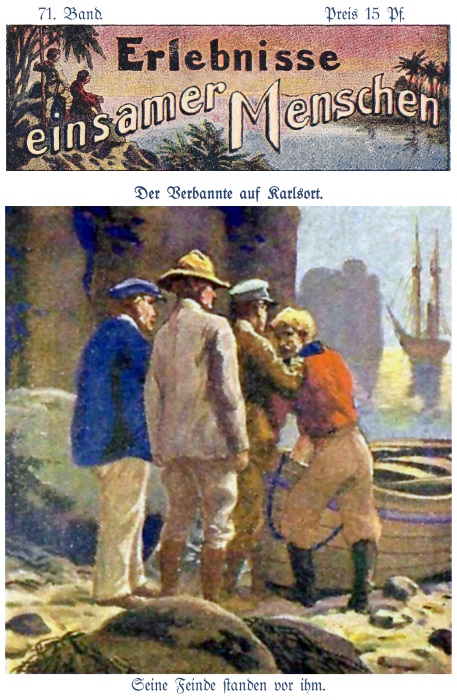

Der Verbannte auf Karlsort

Erlebnisse einsamer Menschen

(Nachdruck, auch im Auszuge, verboten. – Alle Rechte vorbehalten. – Copyright by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin 14. 1916.)

Der Verbannte auf Karlsort.

W. Belka.

1. Kapitel.

„Sie lassen die Jacht inzwischen gehörig reinigen, Folster. Der letzte Sturm und Regen hat den Ruß über das ganze Schiff verteilt. Wir bleiben bis zum Abend auf der Insel. Dann nehmen wir Kurs auf Honolulu. Die Kessel bleiben also unter Dampf.“

„Sehr wohl, Master. Wird alles besorgt werden. – Wieviel Leute soll ich den Herren als Ruderer für das Boot mitgeben?“

„Keine. Tut nicht nötig. Die kurze Strecke schaffen wir schon allein.“

Diese Unterredung zwischen dem Kapitän der Dampfjacht „Niobe“ und dem ältesten von deren drei Eigentümern, Master Reginald Greesam, fand auf dem Achterdeck des schlanken Fahrzeuges statt, das etwa fünfhundert Meter vom Strande einer langgestreckten, einsamen Insel entfernt unter Wind vor Anker lag.

Es war vormittags gegen zehn Uhr. Ein klarer, lichtblauer Himmel spannte sich über diesem Teile des Stillen Ozeans aus, und eine leichte, kaum merkliche Brise reichte gerade hin, die Hitze des Tages angenehm zu mildern.

Reginald Greesam schritt jetzt auf drei Herren zu, die unter dem Sonnensegel am Heck in bequemen Liegestühlen saßen und eine schleppende Unterhaltung miteinander führten.

„Alles für unsere Expedition ist vorbereitet“, sagte Greesam indem er Warren Halford, seinem zweiten Kompagnon, verstohlen zunickte. „Vorwärts – das Boot liegt am Fallreep, Proviant und Trinkwasser sind darin verstaut, – kurz, es wartet nur noch auf uns.“

Der jüngste der drei Herren in den Liegestühlen, ein hagerer Mensch mit recht energischem, beinahe brutalem Gesicht, erhob sich als erster.

„War ’ne famose Idee von Dir, Greesam, dies mit dem Tagesaufenthalt auf dem Eiland drüben. Ich werde meine Büchse mitnehmen und ein paar Möwen schießen.“

Dieser magere Mann, der dritte Geschäftsteilhaber der Bankerley-Kohlengruben und Maschinenfabriken in Montana, Nordamerika, wandte sich darauf zu dem vierten Herrn, dem man mit seinem blonden Vollbart und hellen Augen den Nordländer sofort ansah.

Sven Sörensen war in der Tat Schwede von Geburt, lebte aber seit langem in den Vereinigten Staaten und zwar als erster Chemiker der berühmten Bankerley-Gruben. Jetzt befand er sich als Gast an Bord der Jacht, die seit sechs Wochen auf einer Vergnügungsfahrt durch den Großen Ozean unterwegs war.

Die „Niobe“ gehörte den drei Inhabern der weltbekannten Bankerley-Firma gemeinsam. Immerhin besaß der älteste der Kompagnons, der kleine, breitschultrige Greesam, sozusagen die Vorrechte und Pflichten des alleinigen Besitzers der schmucken Jacht.

Also Tom Borbwell, der lange Hagere, wandte sich jetzt an Sörensen.

„Sie kommen doch mit, nicht wahr?“ fragte er kurz. „Was wollen Sie auch allein hier an Bord, wo sofort Schrubber, Scheuer- und Putzlappen allein regieren werden.“

Sven Sörensen nickte nur, stand auf und griff nach seiner Mütze.

Wieder tauschten Greesam und Warren Halford, ein großer, korpulenter Herr mit brandrotem Kopfhaar, einen zufriedenen Blick aus.

Fünf Minuten später stieß das Boot mit den vier Männern von der Jacht ab.

Die Insel, auf die man zusteuerte, war vielleicht eine halbe Meile lang, halb so breit und erstreckte sich von Norden nach Süden mit ihren kahlen, wild durcheinander geworfenen Felsmassen hin. Kein Baum, kein Strauch, ja nicht einmal ein Grashalm unterbrach das eintönige Schwarzgrau dieser Felsenwildnis mit etwas lebendigeren Farben. Die Ufer waren steil und steinig und bildeten einen Kranz von Hügeln, hinter denen im Innern des Eilandes eine Laune der Natur einzelne Felsblöcke und ganze Reihen von ihnen so gruppiert hatte, daß man bei einiger Phantasie sich einbilden konnte, man wandele zwischen den Felsen wie in den Straßen und Gassen einer versteinerten Stadt dahin. Selbst freie Plätze gab es hier, und einen von diesen hatten die vier Herren sich zum Lagern ausgesucht, nachdem man die Insel nach allen Richtungen hin durchstreift hatte, wobei man feststellen konnte, daß man sich in einem wahren Labyrinth von kreuz und quer sich schneidenden Gassen und Gäßchen befand.

Es war gegen drei Uhr nachmittags. Auf den mitgebrachten Decken hatte man auf der Schattenseite des freien Platzes nach einem reichlichen Picknick sich einen Verdauungsschlummer gegönnt. Eben war der hagere Borbwell munter geworden, hatte nach der Uhr gesehen und dann die anderen drei durch ein lautes „Hallo!“ geweckt.

Sörensen machte sich sofort an dem großen Spirituskocher zu schaffen, um, dienstbeflissen wie immer, den Nachmittagskaffee zuzubereiten.

Da rief Reginald Greesam ihn an.

„Lassen Sie das, Sörensen! Kommen Sie her und setzen Sie sich zu uns. Wir haben etwas mit Ihnen zu besprechen.“

Der Chemiker, durch den fast barschen Ton Greesams leicht verletzt, tat wie ihm befohlen. Der Platz, den man ihm jetzt angewiesen hatte, war ein für einen Sitz ganz geeigneter Stein dicht vor der schattenspendenden Felswand. Die drei Amerikaner hatten sich in engem Halbkreis um diesen Stein auf ihre Decken niedergelassen.

Dann begann Greesam wieder, während der Schwede mit einer gewissen Unruhe die plötzlich so unfreundlichen, fast finsteren Gesichter seiner Bootherren musterte:

„Es ist eine ernste Sache, die wir zu verhandeln haben, Sörensen. Wir wissen, daß Sie ein Verfahren erfunden haben, Stahl auf eine weit billigere Art herzustellen als bisher. Wir haben Ihnen bedeutende Summen geboten, falls Sie uns das Geheimnis dieses neuen Verfahrens verkaufen wollen. Sie lehnten ab – unter der Begründung, daß Sie die Vorteile Ihrer Erfindung ausschließlich der Industrie Ihres Vaterlandes zugutekommen lassen würden. Da wir nun eingesehen haben, daß unsere eigenen industriellen Werke durch Ihre Erfindung, das heißt durch einen starken Preisrückgang für Stahl, die Hälfte ihres Wertes verlieren müssen, sind wir gezwungen, Ihre Erfindung um jeden Preis uns zugänglich zu machen oder aber – – zu verhindern, daß Ihr neues Stahlgewinnungsverfahren bekannt wird.“

Der stiernackige Greesam machte eine kurze Pause.

Borbwell dauerte diese Art Einleitung offenbar zu lange. Daher ergriff er jetzt das Wort, indem er etwas auffällig dabei seine geladene Büchse zur Hand nahm.

„Kurz: der Selbsterhaltungstrieb als Geschäftsleute läßt uns in dieser Lage nur zwei Auswege offen, Sörensen. Entweder teilen Sie uns sofort alle technischen Einzelheiten Ihres Verfahrens mit, wogegen wir Ihnen nach wie vor eine Million als Abfindung zusichern, oder – – Sie verschwinden für immer! – Sie brauchen nicht zu erbleichen. Mörder sind wir nicht. Aber es gibt auch andere Mittel, einen Mann unschädlich zu machen, der uns unbequem ist. – Also treffen Sie eine Entscheidung. Sie haben fünf Minuten Zeit, sich die Sache zu überlegen.“

Er zog seine goldene Kapseluhr, ließ den Deckel aufspringen, hakte sie von der Kette los und legte sie vor sich hin.

Der Schwede war erst erblaßt. Jetzt schoß ihm eine heiße Blutwelle vor Empörung ins Gesicht. Er, der sonst so bescheidene, fügsame, schrie Borbwell heiser vor Erregung zu:

„Das ist Schufterei, das ist die größte Gemeinheit, die je begangen wurde! Nun begreife ich alles: absichtlich haben Sie mich zu dieser Vergnügungsfahrt eingeladen, um mich in Ihre Gewalt zu bekommen …!!“

„Sehr richtig“, meinte Borbwell kalt. „Und absichtlich haben wir auch diese öde Insel ausgesucht, um hier über Sie zu Gericht zu sitzen. So lange wir nicht Ihr Geheimnis kennen, sind Sie unser schlimmster Feind, sind Sie für uns ein Verbrecher, der danach trachtet uns zu ruinieren.“

Sven Sörensen erhob sich mit geballten Fäusten. Aber das Wort blieb ihm im Munde stecken, das er dem hageren Amerikaner ins Gesicht schleudern wollte, – eine schwere Beleidigung, die jetzt nur deshalb unausgesprochen blieb, weil die Mündung von Borbwells Büchse sich auf des Schweden Brust gerichtet hatte.

„Setzen Sie sich wieder, – oder – –!!“ befahl Borbwell. „Und nun entscheiden Sie sich …! Die fünf Minuten sind sofort um …!“

Sörensen sank mit wutverzerrtem Gesicht auf den Stein zurück. Dann stieß er ein schrilles Lachen aus.

„Nie werde ich Ihnen zu Willen sein – nie – nie!! Ermorden Sie mich meinetwegen …! Aber mein Geheimnis bleibt dann wenigstens in meiner Brust verschlossen.“

Um acht Uhr abends ruderten die drei Amerikaner sehr eilig der Jacht zu und winkten schon von weitem, um anzudeuten, daß etwas Besonderes geschehen sei.

Kapitän Folster traute seinen Ohren nicht, als er dann hörte, daß Master Sörensen von einer Klippe in die See gestürzt, sofort untergegangen und nicht wieder zum Vorschein gekommen sei.

Sofort wurden noch zwei Boote ausgesetzt, um nach dem Verunglückten zu suchen. Bis Eintritt der Dunkelheit blieb man an der Unfallstelle, fand aber nicht einmal die Leiche.

Da Folster dann auch feststellte, daß gerade am Fuße der jäh aufsteigenden Klippen eine starke Strömung vorüberführte, gab man die Suche nach Sörensen auf, der sicherlich, von einem Herzschlage betroffen, bereits weit in die See hinausgeschwemmt sein mußte.

Noch an demselben Abend lichtete die „Niobe“ die Anker, nachdem in das Schiffstagebuch über das traurige Ende des Schweden ein Vermerk eingetragen war, den die drei Inhaber der Bankerley-Werke unterzeichneten.

Als die Umrisse der öden, weltentlegenen Insel in der schnell zunehmenden Dunkelheit immer mehr verschwammen, als schließlich nur ein schwarzer Fleck das Eiland für die drei auf dem Achterdeck an der Reling stehenden Amerikaner kennzeichnete, sagte Reginald Greesam zu seinen beiden Geschäftsteilhabern:

„Jeder schläft so, wie er sich bettet! Sörensen kann ja jetzt zusehen, wie es sich als … na … als Verbannter dort drüben lebt. Es müßte schon ein sehr merkwürdiger Zufall sein, wenn sich mal ein Schiff hierhin verirrt.“

2. Kapitel.

Sven Sörensen lag gefesselt in einer der engsten Gassen der versteinerten Stadt auf dem harten Felsboden. Ihn zu überwältigen war den drei Amerikanern nicht schwer gefallen.

„Abends kommen wir wieder. Vielleicht sind Sie dann anderen Sinnes geworden“, hatte der magere Borbwell noch gesagt. Dann waren sie gegangen. Und Sörensen hätte ihnen zu gern ein lautes: „Bleibt weg – ich behalte mein Geheimnis trotz allem für mich!“ nachgebrüllt … Aber ein Knebel steckte ihm im Munde und lähmte ihm die Zunge.

Sörensen war allein. Eine Weile verhielt er sich regungslos. Dann setzte er sich aufrecht und schob sich an die nächste Felswand heran, so daß er sich mit dem Rücken dagegen stützen konnte.

In finsterem Brüten brachte er so drei Stunden hin. Die mit Lederriemen umschnürten Hand- und Fußgelenke schmerzten immer mehr. Der Chemiker hatte einmal schon versuchen wollen, sich von den Fesseln zu befreien. Es ging aber nicht. Borbwell hatte dafür gesorgt, daß die Bande hielten.

Es wurde dunkler und dunkler. Die Sonne war längst verschwunden. Da endlich sah Sörensen ein, daß seine drei Feinde ihn genarrt, daß sie nie die Absicht gehabt hatten, ihn nochmals zu fragen, ob er nachgeben wolle.

Als er kaum zu dieser Überzeugung gelangt war, befiel ihn zuerst lähmende Mutlosigkeit. Diese hielt jedoch nicht lange an. Mühsam richtete er sich auf und schaute sich um. Das Licht des scheidenden Tages genügte gerade noch, um ihn an der Felswand eine scharfe Kante in Meterhöhe finden zu lassen, an der er die seine Handgelenke umspannenden Riemen durchschaben konnte. Fetzen Haut verlor er dabei, Schmerzen litt er, wie noch nie in seinem Leben. Aber die Hauptsache: er bekam die Arme frei, und gleich darauf auch die Füße.

Inzwischen waren die Sterne am nächtlichen Firmament erschienen. Bald stieg auch die Mondsichel höher und höher. – Sörensen rieb die Fußgelenke, bis das Blut wieder richtig in Umlauf kam. Dann eilte er in der Felsengasse nach Osten zu. Auf der Ostseite hatte die „Niobe“ geankert. Und er wollte versuchen, sie schwimmend zu erreichen, wollte den Matrosen sich anvertrauen. Diese einfachen Männer würden mit den drei Amerikanern kaum gemeinsame Sache machen, würden ihm beistehen …

Da stockte plötzlich seine hastige Vorwärtsbewegung. Die enge Gasse mündete hier in eine breite Straße. Und hier hatten diese Schurken von habgierigen Amerikanern die Sachen niedergelegt, die sie dem zur Verbannung verurteilten zurückgelassen hatten, damit er sein einsames Leben nicht ohne alle Hilfsmittel zu beginnen brauchte.

Sörensen lachte bitter auf. Dieses Mitleid kam ihm wie Hohn vor. Die heute bei dem Picknick geleerten Konservenbüchsen standen da; auch vier noch gefüllte. Eine wollene Decke lag da, ferner der kleinere Kessel des Spirituskochers und ein Paket Zwieback. – Das war aber auch alles. Mit einem Blick hatte der Chemiker diese Beweise ironischer Großmut überflogen. Dann jagte er weiter dem Oststrande zu, verlief sich in dem Labyrinth von Gassen, mußte oft kehrtmachen, weil Felsen ihm den Weg versperrten, gelangte aber schließlich doch an das Ufer.

Dort draußen hatte die Jacht geankert. Sie war verschwunden …

Sörensen zitterten plötzlich die Beine so stark, daß er sich setzen mußte. Trostlos schaute er auf das leise rauschende Meer hinaus, über das der Mond seine silbernen Flocken in breiter Bahn ausstreute.

Allein – allein auf einer Insel mitten im Ozean, weit ab von jedem bewohnten Gestade, – ganz allein – – und dazu auf einem Eiland, das nichts als schaurig öde Felsmassen besaß …!!

Der Chemiker fühlte, wie die Verzweiflung ihm mit kalter Hand nach dem Herzen griff, wie seine Sinne sich verwirrten in dem Gedanken an die Zukunft – –

Starr, regungslos stierte er vor sich hin. Dann aber erwachte der Selbsterhaltungstrieb in ihm. Und zugleich mit diesem die Hoffnung, daß vielleicht in nicht allzu ferner Zeit die Vorsehung ihm ein Schiff senden würde, das ihn mitnahm, das ihn in bewohnte Gegenden brachte … Und dann würde er denen, die ihn aus verbrecherischer Selbstsucht der Freiheit beraubt hatten, gleiches mit gleichem vergelten. Die Gerichte würden wohl selbst in Amerika nicht vor den Millionen der drei Besitzer der Bankerley-Gruben haltmachen …

Er stand auf und wandte sich wieder dem Innern der Insel zu. Aber welche Mühe kostete es ihn, die Stelle wiederzufinden, wo das Wenige lag, das ihm das Robinsondasein hier erleichtern helfen sollte …!

Nachdem er seinen Hunger durch ein paar Zwiebacke gestillt hatte, wickelte er sich in die Decke und schlief vor Erschöpfung auch bald ein.

Heller Sonnenschein weckte ihn am anderen Morgen. Und jetzt im Lichte eines klaren, freundlichen Tages erschien ihm alles so ganz anders als am Abend vorher. Frische Zuversicht durchströmte ihn. Er dachte daran, daß gerade seine mannigfachen Kenntnisse es ihm wesentlich erleichtern mußten, sich hier auf dieser öden Insel auch ohne die Hilfsmittel der Zivilisation fortzuhelfen. Und dieser Gedanke brachte ihn wieder dazu, die Verbannung hier als ein schwer zu lösendes Problem aufzufassen, an dessen Bewältigung er seine schärfsten Verstandskräfte erproben konnte.

Während er wieder ein paar der harten Zwiebacke als Morgenimbiß verzehrte, machte er eine Bestandsaufnahme seiner gesamten Habe. Dabei kamen zusammen: die Kleidungsstücke, die er auf dem Leibe trug, eine Taschenuhr, ein Notizbuch mit Bleistift, ein Taschenmesser, eine lederne Geldbörse mit verschiedenen Münzen, eine Nagelfeile und ein Taschentuch. Weiter: acht leere und vier gefüllte große Konservenbüchsen, ein Vierpfundpaket Zwieback, ein Kochkessel und eine große wollene Decke.

Das waren seine Reichtümer.

Dann trug er in das Notizbuch auf eine leere Seite das Datum des heutigen Tages ein: 21. Juni 1907, zog seine Uhr auf und stellte die vollen Büchsen in eine nahe Felsspalte.

Hierauf begann er die Insel ganz eingehend sich anzusehen, um einen möglichst günstigen Platz zur Errichtung einer Wohnung sich auszusuchen. Im Nordwesten entdeckte er so eine Quelle, die gutes Trinkwasser lieferte. Und wieder mehr nach Norden zu fand er eine enge Schlucht, die die Uferhügel durchschnitt und einen bequemen Zugang zum Strande schuf. In dieser Schlucht gab es nun eine Felsrinne, durch die man auf eine versteckte Terrasse gelangte, wo die Felsenrückwand einen stumpfen Winkel bildete. Hier brauchte man nur noch eine Vorderwand aus Steinen zu errichten und ein Dach aus flachen Felsplatten einzubauen, und eine Behausung war fertig.

Sven Sörensen fand volle vier Wochen reichlich Arbeit, ehe er all das vollendet hatte, was er für seine Bequemlichkeit als notwendig erachtete.

Die Steinhütte mit ihrer Inneneinrichtung bewies aufs beste den praktischen Sinn des Chemikers, aber auch seinen Wunsch nach einer behaglichen Umgebung. An der Südseite der Insel lief eine Meeresströmung vorüber, die eine Menge Treibholz an den Strand geschwemmt hatte. Dieses Holz war auf dem baum- und strauchlosen Eiland für den Einsamen von größter Bedeutung. Aber auch die leeren Konservenbüchsen lieferten ihm das Material zu einer Menge von Küchen- und anderen Geräten, – zu Löffeln, Kellen, Sieben und so weiter. Nicht minder wichtig wurden für ihn die Münzen seiner Geldbörse. Er stellte daraus Angelhaken, Nähnadeln und kleinere Instrumente her, die er nötig hatte.

Um seinen blauen Tuchanzug zu schonen, fertigte er sich aus der Wolldecke eine Hose und eine Jacke. Letztere brauchte er selten, da selbst die Nächte stets warm waren. Als Mann in gereiftem Alter überlegte er sich erst alles ganz genau, bevor er an eine neue Arbeit heranging. Nach dem ersten Monat gab es dann aber für ihn kaum noch etwas wirklich Wichtiges zu tun. Jetzt hatte er genügend Zeit, um die natürlichen Hilfsquellen der Insel auch wissenschaftlich auszubeuten. Bei den Untersuchungen des Gesteins, aus dem das Eiland in der Hauptsache bestand, machte er nun eine Entdeckung, die seinem Leben als Robinson eine ganz neue Richtung gab.

Daß die Insel nicht etwa erst vor kurzem durch Veränderungen in der Form der Erdrinde entstanden war, hatte er sehr bald erkannt. Sie mußte sogar sehr, sehr alt sein. Dann fand er im sechsten Monat seines Robinsondaseins sichere Anzeichen dafür, daß auf das Eiland vor unendlich langen Zeiträumen ein Regen von Meteoriten herabgefallen war. Halb verwitterte Stücke von Meteoreisen gaben ihm diese Gewißheit und veranlaßten ihn zu genauerem Prüfen all der zahllosen, überall herumliegenden Steine.

Und dann kam die große Entdeckung. Eingebettet in schlackenähnlich zusammengeschmolzenes sogenanntes Muttergestein niedergegangener und beim Aufprallen auf die Felsen zersprengter Meteoriten (dies sind Himmelskörper, die durch die Anziehungskraft der Erde von ihrer Bahn abgelenkt und sodann in Form glühender Geschosse auf unserem Planeten gelandet sind), fand er … Diamanten, – Diamanten in allen Größen. Ihm war ja nur zu gut bekannt, daß die Forschung den Ursprung dieser Edelsteine bisher noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen hatte und daß einige Gelehrte längst der Ansicht waren, Diamanten seien Geschenke ferner Welten, die uns ein Zufall durch die Meteoriten gespendet hat.

In dem einsamen Manne war jetzt bei der Aussicht, in Besitz ungeahnter Reichtümer zu gelangen, ein großzügiger, beinahe phantastischer Racheplan ausgereift. So gab er seinem Robinsondasein ein neues Ziel, dem er mit Anspannung aller seiner Geistes- und Körperkräfte nachstrebte.

In einer kleinen Schlucht, deren Zugang er nur durch einen Zufall gefunden hatte, schuf er sich eine richtige Diamantschleiferei, deren Werkzeuge er mit unendlicher Geduld herstellte, indem er das gefundene Meteoreisen zur Verarbeitung umgestaltete und sich so in die Lage gesetzt sah, sogar kleine Maschinen zu bauen, die seinen Händen einen Teil der Arbeit abnahmen.

Monate gingen wieder hin, bevor diese verborgene Diamantschleiferei in Gang kam.

Wie gut es gewesen, daß er sie an einem so schwer auffindbaren Orte angelegt hatte, sollte sich bald zeigen. Inzwischen waren die ihm zur Verfügung stehenden Rohmaterialien durch den Riesenkadaver eines an der Insel angetriebenen jungen Walfisches noch ergänzt worden, der ihm Fett in Gestalt von Tran und Leder in Menge lieferte, abgesehen von dem Knochengerüst des Tieres, das sich nicht minder nützlich verwenden ließ.

So war das erste Jahr seiner Verbannung beinahe verstrichen, als er eines Abends ein Schiff, einen schlanken Dampfer, bemerkte, der sich von Nordosten her dem Eiland näherte.

Sven Sörensens Freude war zuerst so groß, daß er an allen Gliedern zitternd regungslos oben auf der Spitze der Randhügel stehen blieb. Dann wollte er davoneilen, wollte Holz herbeiholen, um ein Feuer anzuzünden, das den Dampfer auf ihn aufmerksam machen sollte. Noch einen Blick warf er nach dem Schiffe hinüber …

Da erlosch die strahlende Freude in seinen Augen.

Er hatte an der ganzen Bauart jetzt erst die ihm nur zu wohlvertrauten Formen der Jacht „Niobe“ erkannt.

3. Kapitel.

Was wollte die Jacht hier? Ihn etwa abholen? – Oder: hofften deren Besitzer, daß dieses eine Jahr Verbannung ihn gefügig gemacht haben würde …?!

Und – was sollte er selbst in dieser Lage tun? Sich verbergen …? – Nein, das wäre falsch gewesen, denn dann würde man sicher die ganze Insel sehr eingehend nach ihm durchsuchen und dabei vielleicht die verborgene Werkstatt zum Schleifen der Diamanten finden …! Und das durfte nicht geschehen! – Sörensen kannte jetzt den Charakter seiner drei Feinde nur zu gut. Geldgier beherrschte sie, das Gold, das Verdienen war ihr Götze. Kaltblütig, gewissenlos würden Reginald Greesam und die anderen ihn berauben, würden selbst die Reichtümer der Insel ausbeuten und ihn einfach bei Seite schaffen …!

Zum Glück hatte er ja von vornherein mit der Möglichkeit gerechnet, daß hier vielleicht einmal ein Schiff auftauchen könnte, dessen Besatzung sich anzuvertrauen nicht ratsam erschien. Das Wort Diamanten besitzt ja für jeden einen besonderen Reiz, und verbrecherische Begierden sind schnell geweckt.

Und weil er eben entschlossen war, nicht etwa einen stinkenden Walfischfänger oder ein Guanofahrzeug (Segler, die Vogeldünger laden) mit halb verkommener, dem Trunke ergebener Besatzung zur Rückkehr in bewohnte Gegenden zu benutzen, weil er ferner durch nichts ungebetene Gäste auf den Edelsteinsegen der Insel aufmerksam machen wollte, hatte er es sorgfältig vermieden, in seiner Wohnstätte Dinge aufzubewahren, die auch nur ganz entfernt an seine Diamantenfunde hätten erinnern können.

So brauchte er denn den Besuch seiner drei Feinde nicht zu fürchten. Verschlimmern konnte sich seine Lage nicht. Wenn er nach wie vor fest blieb und sein Stahlgewinnungsverfahren nicht verriet, würde die Jacht eben unverrichteter Sache wieder abfahren und ihn auf seiner Insel zurücklassen.

Als er mit sich so ins Reine gekommen war, was für ihn am vorteilhaftesten war, gedachte er die „Niobe“ von dieser Stelle, wo er sich gerade befand, weiterzubeobachten. Das Wetter war so lau, daß es ihm nichts ausmachte, die Nacht auch außerhalb seiner Behausung zuzubringen. Seine Abendmahlzeit hatte er bereits hinter sich. Also hinderte ihn nichts, es sich hier auf der Spitze der Uferhügel bequem zu machen.

Er setzte sich, nachdem er seine Jacke zusammengefaltet und auf das kahle Gestein gelegt hatte. Unverwandt blickte er dann nach der Jacht hinüber, in deren prunkvollem Speiseraume auch er einst an der Tafel gesessen und in deren bequemen Luxuskabinen er gewohnt hatte. Das alles kam ihm jetzt wie ein Traum vor. Er konnte sich gar nicht vorstellen, daß dies wirklich wahr gewesen sein könne. Die Vergangenheit schien ihm ja nicht um ein einziges Jahr, nein, um Jahrzehnte zurückzuliegen.

Dann sah er, wie sich von der „Niobe“ ein dunkler Punkt loslöste, ein Boot, das gerade auf die Stelle des Strandes unterhalb seines Sitzplatzes zuhielt.

Mittlerweile war der Mond aufgegangen. Und sein und der Sterne Licht genügte vollauf, um Sven Sörensen vier Personen in dem schnell sich nähernden Fahrzeuge erkennen zu lassen.

Das Boot lief knirschend auf das Ufergeröll auf. – Daß die vier Männer ihn gesehen haben könnten, war wohl ausgeschlossen. Und deshalb blieb der Chemiker vorläufig ruhig dort, wo er war.

Die vier Leute beluden sich mit allerlei Gegenständen und erkletterten dann kaum fünfzig Meter seitwärts von Sörensen an einer bequemen Stelle die Hügel, nachdem sie das Boot mit einer langen Kette an einem Felsblock festgemacht hatten. Offenbar gedachten sie die Nacht auf der Insel zuzubringen.

Dann hörte der Schwede sie rufen. Und zwar riefen sie seinen Namen:

„Hallo – Sörensen – hallo!“

Er meldete sich nicht. Plötzlich war ein verwegener Gedanke in ihm aufgezuckt. Und er zögerte auch nicht einen Augenblick, ihn zur Ausführung zu bringen. Er wollte in dem Boot zur Jacht hinüberrudern und den Matrosen erzählen, wie schändlich man an ihm gehandelt hatte. Vielleicht würden die einfachen Seeleute sich seiner annehmen, zum mindesten ihm versprechen, von diesem Akt brutaler Freiheitsberaubung dem nächsten schwedischen Konsulat Mitteilung zu machen. Die Diamanten konnten ja, falls die Jacht ihn auf diese Weise mitnahm, vorläufig hier bleiben. Er würde sie dann eben später abholen.

Jetzt hatte er die Kette von dem Felsen gelöst, jetzt suchte er das Boot ins offene Wasser zu schieben. Er keuchte vor Anstrengung. Unter seinen Füßen polterte das Ufergeröll, so fest stemmte er sie ein.

Da legte sich plötzlich eine schwere Hand auf seine Schulter. Er fuhr empor, drehte sich um.

Seine Feinde standen vor ihm, dazu noch ein vierter Mann, den er nicht kannte.

„’n Abend, Sörensen“, sagte Borbwell spöttisch. „Wir sind hocherfreut, Sie so frisch und munter wiederzusehen. – Ja, mein Lieber, – daß wir das Boot hier ohne Aufsicht ließen, war nur ein feiner Trick von uns. Wir sagten uns, daß Sie natürlich das Nahen der Jacht bemerkt und diese dann ebenso wie unser Boot beobachtet hätten, sagten uns weiter, wir würden am schnellsten zu einem Zusammentreffen mit Ihnen kommen, wenn wir Ihnen Gelegenheit geben, so einen kleinen Fluchtversuch zu wagen. – Doch, um nun ganz ernst mit Ihnen zu sprechen: Wollen Sie uns jetzt Ihr technisches Geheimnis verkaufen? Wir bieten Ihnen anderthalb Millionen, wollen Sie außerdem jährlich mit einer sehr erheblichen Summe als Direktor der Stahlwerke anstellen. – Na und Ihre Antwort, Sörensen?“

Der Schwede lachte verächtlich auf.

„Fahren Sie nur nach der „Niobe“ wieder zurück, meine Herren!“ sagte er kalt. „Diesen Ausflug hätten Sie sich sparen können. Ich denke heute noch genau so wie vor einem Jahr.“

Borbwell versuchte es noch eine Weile, den Chemiker umzustimmen. Aber der erwiderte überhaupt nichts mehr, sondern schritt schließlich dem Innern der Insel zu, ohne sich auch nur ein einziges Mal umzudrehen. Nur seine Ohren lauschten voller Spannung, als er so die Hügel emporklomm. Dann hörte er Ruderschlag … Das Boot fuhr wirklich davon …

Dann machte Sörensen oben auf den Felsen halt. Und keine halbe Stunde später sah er die Jacht mit qualmendem Schornstein Kurs nach Süden zu nehmen.

Mit zusammengepreßten Lippen schaute er ihr nach.

Wieder allein – – Wieder würde vielleicht ein endloses Jahr vergehen, ehe die „Niobe“ abermals erschien, damit deren Besitzer wieder die alte Frage an ihn richten konnten …

Trostlose Mutlosigkeit überkam ihn da. Plötzlich verspürte er ein solches Grauen vor der Einsamkeit, daß, wenn Borbwell jetzt dagewesen wäre, die Antwort auf dessen Anerbieten anders ausgefallen wäre …

Sörensen fühlte, wie ein paar warme Tränen ihm über die Wangen rannen. Und es dauerte lange, sehr lange, ehe er sich so weit gefaßt hatte, um nach seiner Behausung zurückzukehren.

Fest und traumlos schlief er bis in den hellen Morgen hinein. Mit dem Erwachen waren die Gespenster der Nacht verschwunden, war er wieder derselbe wie früher, – der Mann, der ein Ziel vor Augen hatte: seine Rache …!!

Um sich einige Zerstreuung schaffen zu können, begann er nun den Bau eines Fellbootes, dessen Gerippe er aus Treibholz herstellte, während den wasserdichten Überzug die Walfischhaut abgab. Mit diesem Nachen unternahm er nun täglich bei gutem Wetter Ausflüge zu Wasser, zumeist nach dem merkwürdig geformten Vorgebirge hin, das im Norden des Eilandes, von diesem durch einen Wasserarm von gut dreihundert Meter Breite getrennt, in Gestalt eines riesigen, von Felszinnen gekrönten Würfels aus dem Meere jäh und steil wie eine phantastische Turmruine herauswuchs.

Immer wieder umruderte er den mächtigen Felsen, und je häufiger es ihn wie mit magnetischer Kraft dorthin zog, desto mehr nistete sich in seinem Kopfe der Gedanke ein, wie gut es sich dort oben zwischen den Felszinnen, von denen zwei gleich Seitentürmen dick und massig die anderen überragten, wohnen lassen müsse, – wie in einer uneinnehmbaren Festung, wie in einem Adlerhorst, hoch über der See, den ziehenden Wolken nahe, in stolzer, einsamer Höhe …

Aber wie sollte man auf diesen Steinwürfel mit seinen nur hier und da von Spalten und Rissen durchzogenen und mit wenigen Vorsprüngen bedeckten glatten Wänden, die die See unten mit grünlichem Schlamm überzogen hatte, hinaufgelangen …?! Das war ein Problem, welches Sven Sörensen schließlich geradezu reizte. Und eines Tages faßte er den Entschluß, dieser Angelegenheit alle seine Erfindungskraft zu widmen. Er mußte hinauf, mußte …!!

Mit kühler Berechnung prüfte er nun jede einzelne Stelle des Felsblockes auf ihre Geeignetheit für einen aussichtsreichen Kletterversuch. An der Südseite gab es einen schmalen, tiefen Riß, der sich bis zur halben Höhe des Würfels hochzog. Und hier begann er mit seiner Arbeit, indem er passende Steintrümmer als Stufen und Handgriffe in die Spalte fest einkeilte. Die Diamanten waren jetzt vergessen. Nach drei Tagen konnte er auf diese Weise wirklich ohne besondere Gefahr sieben Meter hoch klimmen. Dann schien aber alle weitere Mühe umsonst. Keine Ritze – nichts – nichts fand sich weiter nach oben hin, wo Hand oder Fuß Halt gefunden hätten. Doch Sörensen gab das Spiel nicht so leicht verloren. Wieder vier Meter höher war da eine wie ein Horn nach oben gebogene Felsnase, die gut ein halbes Meter vorsprang. Nach vielen mißglückten Versuchen warf Sörensen einen langen Lederriemen, der an einem Ende durch ein Eisenstück beschwert war, von den obersten Stufen der schmalen Felsspalte über die Gesteinsnase, so daß er eine inzwischen angefertigte Strickleiter, die oben einen ankerähnlichen starken Haken hatte, gleichfalls über den Vorsprung ziehen konnte. Der Haken mit den zwei stark gekrümmten Spitzen faßte wirklich nach ein paar fehlgegangenen Proben so fest, daß die Strickleiter nun sicher verankert war und nur noch etwa drei Meter Sörensen von dem oberen Rande des Steinkolosses trennten. Auch diese letzte Schwierigkeit überwand er auf ähnliche Art.

Und dann hatte er die Höhe erreicht, dann betrat er zum erstenmal die von den hohen Felszinnen umgebene Plattform, die wie ein von der Natur geschaffener Burghof erschien.

Abermals einen Monat später hatte Sven Sörensen sich hier oben häuslich eingerichtet. Eine überaus dauerhaft und sorgfältig gearbeitete Strickleiter diente ihm dazu, seine Feste zu verlassen. Den leichten Ledernachen zog er stets zu sich empor, wenn er ihn nicht brauchte. Und weilte er auf der Insel, um die Meteoriten einzusammeln, die die kostbaren Steine bargen, so versteckte er das untere Ende der Strickleiter in derselben engen Spalte, die ihm den Aufstieg erleichtert hatte, aus der jetzt aber wieder die Steinstufen sämtlich herausgebrochen waren.

Unter einer etwas überhängenden Zinne seines neuen Lagerplatzes stand Sörensens luftiges Zelt mit einem Dache aus Walfischhaut. Gegenüber hatte er einen vorn offenen, großen Schuppen errichtet, der nicht nur die Diamantschleiferei, sondern auch das Untergestell für ein neues Boot von weit größeren Abmessungen enthielt. Seine Schätze wieder, zwei große Beutel sauber geschliffener Diamanten, hatte er in einer Felsspalte neben dem Zelte versteckt.

So hauste er nun hoch über dem Meere auf dem unzugänglichen Felsen wie ein strenger Wächter seiner Reichtümer. Abwechselnd beschäftigte er sich bald mit dem Schleifen der rohen Edelsteine, bald mit der Fortführung des neuen Bootsbaues. Dabei lebte er zumeist nach einer bestimmten Tageseinteilung, die freilich durch die Witterung beeinflußt wurde. Bei bewegter See war es für ihn ausgeschlossen, nach dem Eiland hinüberzugelangen. Deshalb hielt er auch stets eine genügende Menge Lebensmittel und Trinkwasser in Bereitschaft, um nicht einmal infolge langandauernden schlechten Wetters Not zu leiden. Gewöhnlich brachte er den Vormittag auf seinem Felsen zu, arbeitete hier an dem großen Boote oder betätigte sich als Diamantenschleifer. Alles, was er an Meteoritentrümmern fand, wurde von ihm völlig zerkleinert, um die darin etwa enthaltenen Edelsteine freizubekommen. Die kleinsten Diamanten zerstieß er zu Schleifpulver, da bekanntlich nur Diamantschmirgel diesen harten Stein angreift.

Am Nachmittag wieder fuhr er nach der Insel hinüber und suchte in den Gassen und Straßen der versteinerten Stadt, über die einst ein so reicher Meteoritenregen niedergegangen war, nach den verheißungsvollen Schlackenstücken, von denen viele schon verwittert waren, so daß die Wassermassen des Himmels, die besonders in der Regenzeit, die hier den Winter vertrat, recht kräftig sich einstellten, zahlreiche Edelsteine fortgeschwemmt und in Spalten und Ritzen gespült hatten, wo Sörensen sie dann nur herauszuholen brauchte.

Gegen Abend legte unser Robinson zumeist seine Angeln an günstigen Stellen der Küste aus, suchte am Strande nach Vogeleiern und machte mit Bogen und Pfeilen Jagd auf die Ratten, die sicherlich einst durch einen Schiffbruch auf das Eiland gekommen waren, sich hier aber nicht so stark wie gewöhnlich vermehrt hatten, da es mit der Nahrung für die langschwänzigen Gesellen recht schlecht bestellt war. Gerade diese Ratten lieferten Sven Sörensen nun wieder den Beweis, daß jedes Tier sich allmählich bestimmten Lebensbedingungen aus Not anzupassen vermag. So waren hier die Ratten teils zu Strandräubern, die alles nur irgend Genießbare am Meeresufer wegfraßen, teils zu gefährlichen Seevögelfeinden geworden, indem sie die brütenden Möwen und Albatrosse überfielen oder aber die Jungen raubten. Das eigentümlichste Beispiel einer solchen tierischen Anpassungsfähigkeit sind ja bekanntlich die Kea-Papageien[1] auf Neu-Seeland, die aus Mangel an anderer Nahrung aus Pflanzen- Fleischfresser wurden und der Schafzucht auf der großen Insel dadurch viel Abbruch tun, daß sie den lebenden Schafen aus dem Rücken Stücke heraushacken, so daß die so verletzten Geschöpfe meist kläglich eingehen.

Monat um Monat schlich nun wieder für Sven Sörensen langsam dahin. Nicht nur langsam, sondern mit stets sich steigernder Eintönigkeit. Immer deutlicher fühlte der arbeitsame Chemiker, daß sein Gemüt sich zu umdüstern begann. Selbst die größte Regsamkeit, selbst der Gedanke, vielleicht mit dem großen Boote nach dessen Fertigstellung die Reise nach dem nächsten Archipel wagen zu können, verscheuchte nicht mehr das trostlose Gefühl der Verlassenheit. Sörensens Haar und Bart ergrauten, obwohl er noch in den besten Jahren stand. Er machte ganz den Eindruck eines Mannes auf der Schwelle des Greisenalters. Seine Arbeitsfreudigkeit ließ nach. Stundenlang konnte er jetzt oben auf einer bequem zu ersteigenden Zinne seiner Festung sitzen und hinausstarren ins Weite, – dorthin, wo Himmel und Meer sich zur runden Horizontlinie vereinigten und wo … vielleicht – vielleicht – – einmal ein Segler oder die Rauchsäule eines Schiffes auftauchen konnte, das ihn erlöste.

Wieder war so beinahe ein endloses Jahr vergangen …

4. Kapitel.

Sven Sörensen hatte die Nacht auf der Insel zubringen müssen, da ein plötzlich aufgekommener heftiger Wind ihn verhindert hatte, abends nach dem Vorgebirge zurückzukehren.

In einer kleinen Grotte schlief er bis zum Morgen, da er seine erste Hütte bei dem Umzug nach dem Felskoloß absichtlich auseinandergerissen hatte. Dann wanderte er, nachdem er in einer schmalen Bucht gebadet hatte, dem Oststrande zu, um zu sehen, ob der Sturm dort nicht Treibholz oder Schiffstrümmer angeschwemmt hätte.

So kam es, daß er ein merkwürdiges Fahrzeug gewahr wurde, welches, von der Strömung auf die Insel zugetrieben, sich soeben am Ufer festgelegt hatte.

Es war ein toter, riesiger Wal, in dessen Rücken zwei Harpunen steckten, an denen sich drei armselige Schiffbrüchige, ein Mann in Matrosentracht und zwei Kinder, festgeklammert hatten, die jetzt dem Strande zu wateten.

Im ersten Augenblick durchzuckte die Brust des Einsamen ein jubelndes Gefühl der Freude.

Nicht mehr allein …!! Er hatte Gefährten gefunden …!!

Aber ebenso schnell verdrängten andere Gedanken dieses Glücksempfinden.

Wenn er, das Opfer brutaler Willkür von drei habgierigen, gewissenlosen Menschen, diesen Schiffbrüchigen da sich zeigte, mit ihnen vereint hier weiterhauste, so schnitt er ihnen damit die sichere Hoffnung ab, daß die „Niobe“, mit deren Wiedererscheinen er bestimmt rechnete, sich der Unglücklichen annahm. Nie würden Borbwell und die anderen beiden Amerikaner daran denken, diese drei Menschen in bewohnte Gegenden zu bringen, wenn die Ärmsten sich ihm, dem Verbannten, angeschlossen hatten. – Nein: helfen konnte er den Schiffbrüchigen wohl, aber er mußte für sie unsichtbar bleiben. Sie durften nichts von ihm wissen, nichts von seiner traurigen Lebensgeschichte ahnen …! Nur wenn Borbwell und dessen Teilhaber die Überzeugung gewannen, daß die drei im unklaren über die Person ihres Mitbewohners dieser Insel geblieben waren, würden sie die Ärmsten befreien.

So stand denn bald bei Sven Sörensen der Entschluß fest, weiter allein für sich zu leben, – ein neues Dasein, das allein von der Absicht geleitet war, sich nicht blicken zu lassen und jedes Zusammentreffen mit den neuen Ankömmlingen zu vermeiden.

Es kam anders. Die Deutschen, die die Vorsehung aus bitterster Todesnot so wunderbar gerettet hatte und die sich dann auf dem Eiland, dem sie den Namen Karlsort gaben, bald eingelebt hatten, fanden Mittel und Wege, das unzugängliche Versteck ihres geheimnisvollen Beschützers in einer Nacht zu erklettern, als Sörensen auf der Insel wieder nach den kostbaren Meteoritentrümmern suchte. Er fand sein Fellboot an der gewohnten Stelle nicht mehr vor, reimte sich das Richtige zusammen, schwamm nach dem Vorgebirge hinüber und traf hier mit dem Matrosen Karl Stelter und dem Knaben Friedel Mörner zusammen, die das hoch gelegene Heim des ihnen bisher unbekannten Mannes gerade wieder verlassen wollten.

Diese Nacht mit ihren Ereignissen warf alle Vornahmen Sörensens über den Haufen. Im Grunde genommen war er froh, nicht mehr allein zu sein, besonders da er längst durch heimliches Beobachten der drei Deutschen festgestellt hatte, daß er sich bessere Gefährten kaum wünschen konnte.

Nachdem man sich gegenseitig seine Erlebnisse erzählt hatte, wurde noch mitten in der Nacht eine Art Beratung abgehalten, wie man sich das Leben fernerhin nun einrichten solle.

Sörensen, der das Deutsche leidlich beherrschte, schlug vor, daß Karl Stelter mit den beiden Kindern, die Geschwister waren, weiter auf der Insel wohnen solle, da das Besteigen des Felskolosses für Friedels Schwesterchen zu gefährlich war.

Im Laufe dieser Aussprache erfuhr Sörensen dann auch, daß seine neuen Gefährten durch einen Zufall ebenfalls auf die Diamantenschätze der Insel aufmerksam geworden waren und bereits eine ganze Anzahl ungeschliffener Steine im Besitz hatten. Aus diesem Grunde kam man überein, das Eiland fernerhin gemeinsam auszubeuten. Sörensen empfand auch nicht das geringste Gefühl des Neides oder des Ärgers darüber, daß er in Zukunft nun mit seinen Gefährten sich in den Edelsteinreichtum teilen müsse: Im Gegenteil, er bewies dem jungen deutschen Matrosen und dem Knaben dadurch sein volles Vertrauen, daß er ihnen seine ganzen Schätze zeigte. Der Inhalt der beiden Lederbeutel, den er beim Lichte zweier Tranlampen in seinem Zelt auf seine Jacke ausgeschüttet hatte, berauschte die beiden Deutschen förmlich. Aus den sauber geschliffenen Steinen sprühte aber auch ein vielfarbiges Leuchten auf, das fast die Augen blendete. Friedel Mörner konnte sich gar nicht genugtun mit Ausdrücken hellsten Entzückens, und Karl Stelter wieder sagte schließlich nur leise: „Das müssen Millionen sein, die hier auf der Jacke liegen – Millionen …!!“ – –

Nun begann für Sven Sörensen ein anderes Leben. Er wurde schnell wieder jung im steten Verkehr mit den neuen Bewohnern der Insel. Ganz besonders schloß er die kleine Gertrud, Friedels zwölfjähriges Schwesterlein, in sein Herz ein.

In voller Harmonie und Zufriedenheit flossen nun die Tage hin. Eifrig wurde an dem großen Boote gebaut, aber auch nicht minder emsig der Diamantensuche obgelegen. Der Knabe lernte sehr bald das Schleifen der Steine, und er bewies darin fast noch mehr Geschicklichkeit und Sorgfalt als Sörensen, sein Lehrer, selbst.

Inzwischen war wieder die Zeit herangekommen, in der im Vorjahre die Jacht zu so kurzem, ergebnislosem Besuche vor der Insel erschienen war.

Zwischen den vier Gefährten war für den Fall, daß die „Niobe“ sich wirklich wieder einfinden sollte, alles sehr genau vereinbart worden, was Karl Stelter und die Kinder den Amerikanern gegenüber aussagen sollten.

Sörensen hatte betont, daß man diese verbrecherischen Gesellen ohne Gewissensbisse täuschen könne. So sollten der Matrose und die Geschwister behaupten, daß sie seit ihrer Landung auf der Insel nie etwas von der Anwesenheit einer vierten Person gemerkt hätten. Und bei dieser Aussage, die den Eindruck erwecken mußte, daß Sörensen inzwischen Gelegenheit gefunden hatte, das Eiland zu verlassen, oder irgendwie umgekommen war, sollten die drei um jeden Preis bleiben, da ihnen ja das Gegenteil kaum nachzuweisen war.

Wie gut es gewesen, daß man all dies mit genauen Einzelheiten verabredet hatte, zeigte sich sehr bald.

Es war nach einem regnerischen, schwülen Tage. Der Abend hatte wieder klaren Himmel, völlige Windstille, erfrischende Abkühlung der Luft und einen prachtvollen Sonnenuntergang gebracht. Sörensen weilte gerade noch auf der Insel, und er und Karl Stelter saßen in lebhaftem Gespräch vor der Hütte der drei Deutschen, als das Mädelchen sehr eilig vom Oststrande herbeigelaufen kam, wo die Kinder nach Krebstieren gesucht hatten.

„Ein Dampfer, ein Dampfer!“ rief die Kleine schon von weitem.

Die beiden Männer sprangen auf. Und zehn Minuten später konnte Sörensen mit größter Bestimmtheit behaupten, daß man die Jacht vor sich habe.

Der Chemiker verabschiedete sich nun und kehrte nach seinem Schlupfwinkel zurück. Inzwischen war es so dunkel geworden, daß man hoffen konnte, sein Boot würde von der „Niobe“ aus nicht bemerkt werden.

Aus der Tatsache, daß die Jacht auch heute wieder sich in den Abendstunden der Insel näherte, glaubte Karl Stelter entnehmen zu können, daß die Besatzung der „Niobe“, wahrscheinlich, auch nicht einmal der Kapitän, in das wahre Schicksal des Schweden eingeweiht sei. Sicherlich gebrauchten die drei Amerikaner und der vierte im Bunde, den Sörensen selbst ja nicht kannte, irgend einen Vorwand, um allein nach dem Eiland hinüber zu rudern, während sich sonst niemand von Bord entfernen durfte.

Auch heute kam es genau so, wie im Vorjahre. Eine Stunde, nachdem die „Niobe“ Anker geworfen hatte, stieß drüben ein Boot ab und nahm sich etwa dieselbe Uferstelle zum Ziel, an der damals Sven Sörensen vergeblich versucht hatte, es ins Wasser zurückzuschieben, um dann die Jacht erreichen zu können.

Der junge Matrose handelte nun genau so, wie dies mit dem Chemiker vereinbart worden war. Er und die Kinder hatten es sorgfältig vermieden, sich sehen zu lassen und zogen sich jetzt nach ihrer Steinhütte zurück, die auf einem größeren, freien Platze stand.

Vor ihrer Behausung zündeten die Deutschen nun absichtlich ein hellbrennendes Feuer aus Treibholz an, und in der Glut wurden ein paar Knochen des Walfisches verbrannt, den seiner Zeit die Vorsehung den Schiffbrüchigen als recht eigenartiges Fahrzeug in den Weg geschickt hatte.

Gleich darauf hörten unsere drei Freunde die lauten Rufe der Amerikaner, die nach Sörensen suchten. Aber diese Rufe verstummten bald. Ohne Frage hatten die verbrecherischen Gesellen jetzt den Schein des Feuers bemerkt.

Eine geraume Weile blieb alles still. Karl Stelter und die Geschwister unterhielten sich ganz laut, so, als ob sie nicht im geringsten etwas von der Nähe der Fremden ahnten. Daß diese sie heimlich erst beobachteten und belauschten, unterlag keinem Zweifel. – Der Matrose zog jetzt einen der verkohlten, nunmehr völlig weißen Knochen aus dem Feuer und äußerte dabei, man würde nun bald sehen, ob die zu Pulver zerstoßenen Knochenreste nicht als zumeist kalkhaltige Rückstände zu einem Mörtel sich verarbeiten ließen. Weiter knüpfte er hieran die Bemerkung, daß der Mann, der vor ihnen hier auf dieser Insel längere Zeit gehaust haben müsse, ja ebenfalls Walfischknochen zu allerlei Zwecken benutzt hätte, wie man an den aufgefundenen Überresten seiner Behausung gesehen habe.

Auf diese Weise deutete er den Lauschern ganz unverfänglich an, jener Vorbewohner des Eilandes hätte dieses schon vor ihrer Landung auf der Insel verlassen.

Dann geschah das, was Stelter vorausgesehen hatte: die drei Amerikaner – der vierte war also wohl als Wache im Boote zurückgeblieben – näherten sich jetzt geräuschvoll dem Feuer und machten es den drei Deutschen leicht, die völlig Überraschten zu spielen. Mehr noch: der Matrose und die Kinder taten so hocherfreut beim Auftauchen der Feinde Sörensens, daß Greesam und Warren Halford sich völlig täuschen ließen. Nur der lange Borbwell blieb mißtrauisch. Er wurde den Verdacht nicht los, daß die drei Deutschen, die bald ihre Leidensgeschichte mit allen, den Chemiker jedoch ganz aus dem Spiel lassenden Einzelheiten erzählt hatten, hier lediglich so etwas Komödie spielten, um den Anschein zu erwecken, Sörensen befinde sich nicht mehr auf der Insel. Er war daher auch derjenige, der am wenigsten sprach, dafür aber die drei Robinsons fortgesetzt belauerte.

Grund zu diesem Argwohn hatte ihm das kleine Boot gegeben, das er lediglich durch einen Zufall von der Jacht aus mit dem Fernglase erspäht hatte, wie es nach dem hohen Felsen im Norden der Insel hinüberruderte, besetzt mit einem einzelnen Manne, der freilich auch dieser deutsche Matrose gewesen sein konnte.

Jedes Wort, jede Miene prüfte er nun bei den Schiffbrüchigen, bis er dann schließlich harmlos fragte, ob Stelter denn gar nicht daran gedacht hätte, sich aus der Haut des Walfisches einen Nachen herzustellen, um damit dem Fischfang bequemer nachgehen zu können.

Der junge Matrose merkte nicht, welche Falle in diesen Worten lag. Er verneinte daher die Frage, und – damit brach das ganze Kartenhaus der mit Sörensen getroffenen Vereinbarungen zusammen. Drohend rief Borbwell ihm jetzt zu, daß er – Stelter – ein falsches Spiel treibe, indem er den Glauben zu erwecken suche, der Vorbewohner dieser Insel weile nicht mehr hier.

„Ich habe einen Nachen mit einem einzelnen Mann darin sehr wohl gesehen“, fügte er mit höhnischem Auflachen hinzu. „Und dieser Nachen nahm die Richtung nach dem mächtigen Felskolosse, der nördlich des Eilandes wie ein weit vorgeschobenes Vorgebirge sich aus dem Meere erhebt. Diese Ableugnung, daß ein Nachen überhaupt hier vorhanden ist, genügt. Ihr habt uns belogen. Ich wette, der Mann in dem Kahne war Sörensen, der sich nun auf jenem einzelstehenden Felsen verborgen hält.“

Karl Stelter war kein Meister der Notlüge und des Heuchelns. Noch weniger verstanden die Kinder diese Kunst berechnender Naturen. So kam es, daß durch Fragen, bei deren Beantwortung die drei scharf ins Verhör genommenen Deutschen sich immer mehr in Widersprüche verwickelten, sich bei den Amerikanern die Überzeugung nur befestigte, daß Borbwell mit seinen Vermutungen recht haben müsse.

5. Kapitel.

Wieder zeigte sich jetzt, welcher Brutalität die drei habgierigen Geschäftsinhaber fähig waren. Nach kurzer, leise geführter Beratung wurden der Matrose und die Geschwister auf Borbwells Vorschlag fürs erste gefesselt und so an Felsblöcke angebunden, daß sie sich unmöglich selbst befreien konnten. Borbwell hatte diese Maßregel damit begründet, daß es unbedingt notwendig sei festzustellen, ob die Deutschen tatsächlich die Anwesenheit Sörensens zu verheimlichen suchten und daß, wenn sie in dessen Schicksale eingeweiht seien, dies eine sehr bedenkliche Gefahr für die drei Amerikaner bilde, da man nun für die Vergewaltigung des Chemikers weitere drei Mitwisser habe.

Dann begaben Borbwell und seine Gefährten sich nach ihrem Boote zurück, in dem sie tatsächlich als Wache den von ihnen aus verschiedenen Gründen ins Vertrauen gezogenen Anwalt Tompson zurückgelassen hatten. Tompson war ein Mann, der zu den dreien sehr gut paßte. Vielleicht übertraf er an Gewissenlosigkeit seine Freunde sogar noch um ein beträchtliches.

Man war sich schnell einig, was weiter zu geschehen habe, bestieg das Boot und ruderte nach Norden auf den mächtigen, einsamen Felsblock zu. Inzwischen hatte sich der Himmel mit einer leichten Wolkenschicht überzogen, und es war so dunkel geworden, daß man selbst mit den besten Nachtgläsern von der Jacht aus nicht hätte feststellen können, was die vier im Boote trieben. Diesen war die tiefe Finsternis, die nun über Meer und Insel lastete, nur willkommen. Die Besatzung der „Niobe“ durfte ja auf keinen Fall ahnen, was deren Eigentümer wieder nach dem Eiland hinzog.

Bald war das Vorgebirge erreicht. Es kam nun darauf an, Sven Sörensen durch eine List zu täuschen. Daß dieser auch des Deutschen leidlich mächtig war, wußte der verschlagene Borbwell nur zu gut. Da ferner nun die Dunkelheit so groß war, daß von der Höhe des Felsens aus nicht erkannt werden konnte, wer und wieviel Personen sich unten im Boote befanden, versuchte Borbwell durch einen Anruf in deutscher Sprache den Schweden zu einer Unvorsichtigkeit zu verführen.

Von verschiedenen Stellen am Fuße des Felsens aus rief er vom Boote aus, indem er die Hände vor dem Munde zum Schalltrichter formte, stets dasselbe nach oben:

„Hallo, Sörensen, – Achtung …!!“

Endlich kam Antwort, als das Boot gerade an der Seite des Felswürfels sich befand, wo die schmale, zum Verbergen der Strickleiter benutzte Felsspalte das Gestein durchschnitt.

Sörensen ließ sich wirklich täuschen. Der Wind und das Rauschen der Wogen, die an der Westseite des Felsens brandeten, machte die Stimme Borbwells so undeutlich, daß er annahm, Karl Stelter befinde sich unten auf dem Wasser.

„Was gibt’s?“ fragte er zurück. „Soll ich die Strickleiter hinablassen?“

„Ja – wir haben uns des Bootes bemächtigt. Wir kommen nach oben“, brüllte Borbwell.

Gleich darauf pendelte neben dem Boote die Strickleiter hin und her, und Borbwell und Greesam begannen, nachdem sie deren Festigkeit geprüft hatten, als die beiden leichtesten daran emporzuklettern und zwar in kurzen Abständen.

Ersterer, gewandter als der bejahrte Greesam, erreichte bald die Höhe des Würfels und begrüßte hier den Schweden, noch an den letzten Sprossen sich festhaltend, im Gefühl des Triumphes über die wohlgeglückte List mit einem höhnischen Zuruf, indem er annahm, Sörensen würde es nicht wagen, irgend welchen Widerstand zu leisten.

Darin hatte er sich jedoch getäuscht. Bei dem Anblick des verhaßten Feindes brüllte er diesem auf Englisch zu und griff gleichzeitig nach einem schweren Felsstück:

„Kommt nur alle herauf. Hier werden wir unsere Rechnung endlich glatt machen …!“

Es war ein bloßer Zufall, daß er diese Worte wählte, die unten im Boot von dem auf den Ausgang des Abenteuers sehr gespannten Halford völlig mißverstanden und als Aufforderung aufgefaßt wurden, gleichfalls den Felsen zu erklimmen, zumal Halford eigentlich nur den ersten Satz deutlich verstanden hatte.

So kam es, daß gleich darauf das Gewicht von drei Männern die Strickleiter belastete.

Borbwell, durch die drohende Haltung Sörensens jetzt doch eingeschüchtert, hatte den Schweden durch die Versicherung, sie kämen nur in der besten Absicht zu ihm, eben um ihm seine Befreiung anzukündigen, auch jetzt wieder zu hintergehen versucht, dabei aber mit der rechten Hand in die Tasche gegriffen, um den entsicherten Revolver hervorzuholen.

Da aber ereignete sich das Furchtbare. Die Strickleiter, die bisher stets nur die Last eines einzelnen Mannes getragen hatte, löste sich urplötzlich oben auf der Plattform von ihrer Verankerung …

Sörensen merkte erst, was geschah, als Borbwell einen gellenden Angstruf ausstieß und blitzschnell nach unten hin verschwand.

Dieser Sturz in die Tiefe sollte allen vier Amerikanern das Leben kosten. Die drei an der Strickleiter hängenden prallten auf das Boot auf, und zwar fiel Halford dem Anwalt so unglücklich auf den Kopf, daß Tompson das Genick gebrochen wurde. Das Boot schlug um, und die von schweren inneren Verletzungen Betäubten fanden im Meere den Tod, das die Leichen mit der Strömung hinausführte in die Unendlichkeit des Stillen Ozeans.

Sven Sörensen hörte von oben noch einige dumpfe Schreie und das harte Aufschlagen der menschlichen Körper auf das Boot. Dann nichts mehr – nichts, keinen Laut. – –

Der Schwede ahnte, welches Drama sich dort abgespielt hatte. In schwerer Besorgnis um das Ergehen der drei Deutschen ließ er jetzt das Fellboot an den Ledertauen herab und kletterte dann selbst in den Nachen hinunter, landete auf der Insel, befreite Stelter und die Geschwister und brachte sie einzeln, während ein wolkenbruchartiger Regen niederging, nach seiner Feste. Hier wurde ein Kriegsrat abgehalten, bei dem man den Entschluß faßte, sich nicht aufs Ungewisse der Besatzung der Jacht anzuvertrauen, da die Leute zu leicht auf die Vermutung kommen konnten, Sörensen und seine Gefährten hätten die vier Amerikaner absichtlich ermordet.

Die „Niobe“ blieb noch drei Tage in der Nähe der Insel, und fortwährend wurde von den Matrosen das Eiland nach allen Richtungen hin durchstreift, um das Verschwinden der Besitzer der Jacht und das des Anwaltes aufzuklären. Daß sich auf der Höhe des steilen Vorgebirges Menschen aufhalten könnten, auf den Gedanken kam niemand der Leute der „Niobe“. Diese lichtete denn auch schließlich die Anker und dampfte unverrichteter Sache davon.

Unsere vier Freunde aber blieben jetzt dauernd in ihrem Schlupfwinkel und besuchten die Insel nur, um dort die Reichtümer des Diamanteneilandes weiter auszubeuten, Treibholz zu sammeln und sich Trinkwasser und Nahrungsmittel zu beschaffen.

Emsig wurde weiter an dem großen Boote gearbeitet, an dem der fachkundige Stelter noch allerlei Verbesserungen anbrachte. Endlich, im Dezember 1908, wurde es fertig, und bald schlug für unsere vier Einsiedler die Stunde, wo sie von der Insel Abschied nehmen konnten.

Die „Niobe“ war nicht wieder erschienen, obwohl die Gefährten stets mit dem plötzlichen Auftauchen der Jacht gerechnet hatten, die vielleicht nochmals nach den vier verschwundenen Amerikanern suchen wollte.

Gerade am Weihnachtstage 1908 stach das große Fellboot in See. Begünstigt von ruhigem Wetter näherte es sich immer mehr einer der häufiger befahrenen Schiffsrouten, und hier begegnete man denn auch einem deutschen Frachtdampfer, auf dem unsere Freunde und ihre Millionenschätze an Diamanten wohlgeborgen waren.

Sven Sörensen brauchte nicht mehr daran zu denken, irgend jemanden für die an ihm begangene Freiheitsberaubung zur Rechenschaft zu ziehen. Das Schicksal hatte mit rächendem Arm selbst eingegriffen. Und sowohl für ihn wie für die drei Deutschen wurden die auf der Diamanteninsel erbeuteten Reichtümer dank der guten Charaktereigenschaften ihrer Besitzer eine Quelle wahrhaft edlen Segens, mit dem manche Not gelindert, manche Träne getrocknet ward.

Ende.

Das nächste Heft enthält:

Druck: P. Lehmann G. m. b. H., Berlin.

Anmerkung: