Hauptmenü

Sie sind hier

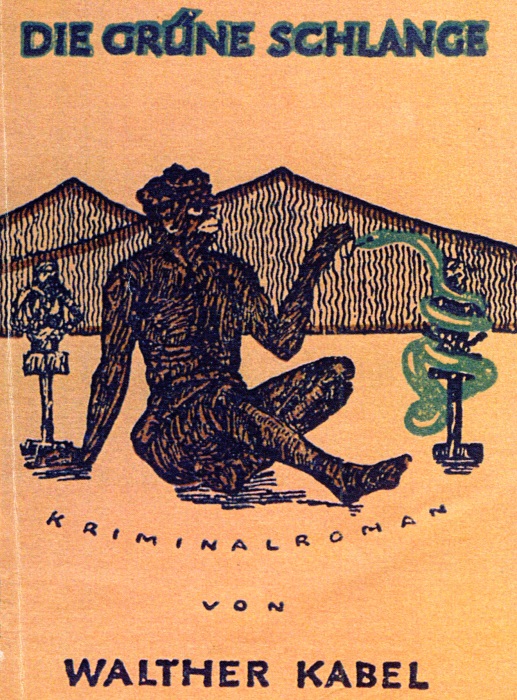

Die grüne Schlange

Walther Kabel

Die grüne Schlange

Kriminal-Roman

Verlag moderner Lektüre G. m. b. H.

Berlin 26, Elisabeth-Ufer 44.

Nachdruck verboten. Alle Rechte einschließlich Verfilmungsrecht vorbehalten. Copyright by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin 26. – 1923.

Druck: P. Lehmann G. m. b. H., Berlin.

1. Kapitel.

„War das nur ein Tag!“ sagte der alte, dürre Notar Dr. Maske zu seinem einzigen Schreiber, der noch jetzt gegen halb neun Uhr abends vor der Schreibmaschine saß und einen Ehevertrag ins Reine tippte, den soeben ein reicher Kaufmann mit seiner Frau in Rücksicht auf die drohende Kriegsgefahr abgeschlossen hatte.

Der Zwanzigjährige hochaufgeschossene Ellert Orbing gestattete sich die Gegenbemerkung:

„Dafür hat’s auch gescheffelt, Herr Justizrat! Fünfzehn Testamente, sechzehn Eheverträge und neun Grundstückver–“

Draußen hatte die Glocke geschrillt.

„Wie – noch jemand?!“ rief der Notar und knöpfte sich die fleckige Weste wieder zu. Denn dieser 30. Juli 1914 meinte es denn doch zu gut mit der Hitze. In dem kleinen, muffigen Büro des sonst nur recht wenig beschäftigten Notars waren’s mindestens dreiundzwanzig Grad.

„Gehen Sie mal nachsehen, Orbing,“ fügte er schmunzelnd hinzu und entblößte seine einsamen, gelbgerauchten Vorderzähne. „Die ganze Pallasstraße und Umgegend besinnt sich, scheint’s, daß hier noch der alte Justus Maske haust.“

Ellert Orbing verschwand. Im Flur streifte er erst die tadellos gebügelten Beinkleider, die er beim Sitzen am Tipptisch stets hochzog, mehr herunter und warf beim Scheine der gelblichen Glasflamme einen viel Eitelkeit verratenden Blick in den hohen Stehspiegel.

Dann öffnete er die Flurtür, zuckte aber sofort leicht zusammen, als er ein kaum dem Backfischalter entwachsenes junges Mädchen vor sich sah.

Ellert Orbing war kein Dummkopf. Sonst hätte Notar Maske ihn auch kaum behalten. Orbing, der es bei Maske in drei Jahren vom Schreiberlehrling bis zum Bürovorsteher gebracht hatte (freilich – das Büropersonal bestand ja nur aus ihm allein), besaß jene Menschenkenntnis, die man sich bei einiger geistiger Regsamkeit und Beobachtungsgabe durch den steten Verkehr mit Leuten aller Berufszweige leicht aneignet.

Dieses junge, pikant ausschauende Mädel mit den blitzblanken dunkeln Augen im schmalen, rassigen Gesicht war trotz des einfachen Kleides und Strohhuts ohne Zweifel „etwas Besseres“, sagte Ellert sich.

Er richtete also auch seine Verbeugung und Anrede danach ein.

„Gnädiges Fräulein wünschen?“

„Ist Herr Notar Maske zu sprechen?“ erwiderte sie etwas atemlos. Sie schien die beiden Treppen sehr schnell emporgelaufen zu sein. „Meine Großmutter, die Gräfin Lampza, hat vorhin einen neuen Schlaganfall gehabt und will noch –“

Ellert Orbing hatte die Tür mit einem Ruck ganz weit aufgerissen, war zur Seite getreten und hatte eine einladende Handbewegung gemacht. –

Drei Häuser weiter in der Pallasstraße, im dritten Stock rechts von Nr. 10, lag in einem der Vorderzimmer der Vierzimmerwohnung die Gräfin Eudoxia Lampza mit vielen Kissen im Rücken halb aufrecht im Bett und sog an einer pechschwarzen Sumatrazigarre, die allerdings nicht brannte.

Die einfache Gaslyra, deren defekter Strumpf das Licht unruhig flackern und zuweilen leise brodeln ließ, entsprach durchaus der ärmlichen Einrichtung dieses Raumes und auch der unglaublichen Unordnung und Unsauberkeit, die hier herrschte und die in grellem Widerspruch zu den zahllosen Brillantringen stand, mit denen die schmutzigen Greisinnenhände der Kranken dicht besteckt waren.

Neben dem Bett saß ein stutzerhaft gekleideter älterer Herr mit blondem Spitzbart und goldener Brille. Vor dem Bett lag der überfette, bereits halb blinde Foxterrier Swawa, und mehr nach der Tür hin hockte in einem zerschlissenen Ohrensessel die langjährige Köchin der Gräfin, ein kleines, verhutzeltes Weiblein mit knallroter Frostnase und stets entzündeten Augen.

Der linke Mundwinkel der Gräfin und das linke Augenlid hingen schlaff herab. Im rechten Mundwinkel wippte die schwarze Sumatra auf und ab, wenn die vom Schlage Getroffene sich ihrem Vertrauten, dem Naturheilkundigen Theodor Menkerlong, verständlich zu machen suchte.

Menkerlongs farblose Fischaugen glitten jetzt abermals ärgerlich zu der Köchin Anastasia Gropetzka hin.

„Wenn sie nur gehen wollte!“ dachte er. „Aber sie hält’s mit dem Mädel, wenn auch heimlich!“

Dann ein Gedanke.

„Stasia!“ sagte er zu ihr, den Kopf noch mehr zur Seite drehend, wobei sein Gummikragen sich verschob und einen durchgeriebenen Krawattenseitenteil sehen ließ, „brühen Sie mir bitte eine Tasse Tee auf.“

„Wie?! Bei dera Hitz a Tee!“ murmelte der zahnlose Mund Anastasias, und ein Blick traf den Naturarzt, als ob sie damit ausdrücken wollte: „Ich bleib’! Ich kenn’ Dich!“

Die Gräfin in ihrem schmierigen seidenen Nachthemd hob wie befehlend mit schwerfälliger Langsamkeit den rechten Arm.

„Geh’ sie, Stasia!“ gurgelte sie undeutlich.

Die Köchin schlurfte auf ihren Pantoffeln widerwillig hinaus, knallte die Tür hinter sich zu und tat dasselbe mit der Küchentür, ohne die Küche freilich zu betreten. Sie schlüpfte vielmehr aus den Pantoffeln und schlich nach der Flügeltür des Schlafzimmers zurück, um zu horchen.

Drinnen hatte Theodor Menkerlong seinen Stuhl noch näher an das Bett gerückt.

Swawa, der fette Terrier, mußte unter das Bett kriechen, um nicht getreten zu werden. Aber trotz seiner Abneigung gegen den Naturarzt verschlang er jetzt gierig das große Stück Leberwurst, das Menkerlong ihm geschickt und unbemerkt von der Kranken zugeworfen hatte.

„Gnädigste Gräfin,“ begann Menkerlong hastig und doch salbungsvoll, „seit zehn Jahren habe ich die Ehre, Ihr Arzt und Vertrauter zu sein. Gestatten Sie, daß ich heute, wo ich Ihren Zustand zum ersten Male etwas bedenklich finde, Ihre Aufmerksamkeit abermals auf all jene Unglücklichen zu richten wage, die aus Mangel an Geldmitteln der Wohltaten einer naturgemäßen Behandlung nicht teilhaftig werden können –“

„Hör’ er auf!“ unterbrach die Kranke ihn unwirsch. „Zu einem solchen Sanatorium reicht mein Vermögen nicht. Das weiß er. Und das Andere, der Lampza-Familienschmuck, muß nach alter Überlieferung –“

Ein qualvolles Winseln unter dem Bett ließ die Greisin schweigen.

„He – was hat sich der Swawa?!“ murmelte sie. „Swawa, komm’ her!“

„Er hat nur geträumt,“ erklärte Menkerlong rasch und wurde rot vor Ärger. Daß der Köter ihn auch jetzt noch stören würde, hätte er nach dem leckeren Happen nicht gefürchtet.

Der Hund meldete sich nicht mehr.

„Gnädigste Gräfin,“ begann Menkerlong von neuem, „ich war nicht nur Ihr Arzt, sondern auch Ihr Beichtvater. Sollten Sie nicht so einiges, was Sie in diesem Leben vielleicht in der Erregung gefehlt haben, drüben durch –“

Die Zigarre war der Kranken aus dem Mundwinkel geglitten und auf die zerrissene Steppdecke gefallen.

Mit einem Ruck hatte die Gräfin den Kopf gedreht, und aus dem rechten, weit offenen, starren Auge traf Menkerlong ein wilder Blick.

„Was – was meint er?!“ gurgelte sie. „Ich – ich habe nichts auf dem Gewissen – nichts! Red’ er, was er meint!“

Menkerlong faltete die Hände auf dem Bettrand und beugte sich halb über die Kranke.

„Frau Gräfin, Sie wissen, daß ich nicht nur Naturheilkundiger, sondern auch Prediger der Gemeinde der Hoffenden bin. Gott hat mir manche Gabe verliehen, die anderen Sterblichen versagt ist. Sie haben vor elf Jahren das Stammschloß der Lampzas verkauft und sind aus Polen hier nach Berlin gezogen. Seit langem ahnte ich, daß Ihres einzigen Sohnes Flucht nach Amerika –“

Er mußte innehalten. Wieder winselte Swawa, als peinigten ihn gräßliche Schmerzen.

„Swawa – Swawa!“ rief die Gräfin jetzt, all ihre Kraft zusammenraffend. „Swawa – her mit Dir!“

Der Hund kam nicht.

Theodor Menkerlongs Gesicht hatte sich einen Moment in unglaublicher Wut verzerrt. Dann säuselte er mild:

„Gnädigste Gräfin, er träumt wirklich. – Also Ihr Sohn Stanislaus hat –“

Der arme Menkerlong sollte auch diesen Satz nicht beenden.

Die Kranke hatte ihre Hand um seine Schulter gekrallt und stieß keuchend und nach Luft ringend hervor:

„Zum Teufel, was will er eigentlich?! Schweig’ er! Ihn geht der Stanislaus nichts an.“

Doch in dem starren einen Auge lag dabei ein Ausdruck verzehrender Angst.

Menkerlong wollte zum Ziele kommen. Jede Sekunde war kostbar.

„Frau Gräfin, ich bin Hellseher!“ flüsterte er eindringlich. „Letztens erblickte ich, als ich wieder Vergangenes schaute, ein Grab im Schlosse Lampza, ein Grab ohne Gedenkstein, mehr eine – eine Grube und darin ein Skelett!“

Der Griff der Kranken um Menkerlongs Schulter löste sich. Mit einem tiefen Aufstöhnen sank ihr der Kopf schwer auf die Brust.

Menkerlong fühlte rasch nach ihrem Puls.

Dann sprach er noch hastiger weiter:

„Gräfin, es gibt einen Gott, der in jede Falte des menschlichen Herzens hineinblickt! Gräfin – wenn hunderte von Kranken für Ihr Seelenheil beten, dann wird Gott gnädig sein. Was besagen alte Überlieferungen gegenüber –“

Im Flur schlug die Glocke an.

„– gegenüber unserem Seelenheil! Gräfin, ich selbst habe bereits gegen 50 000 Mark mir vom Munde für das Sanatorium, mein Lebensziel, abgespart. Die Perlenkette der Lampzas allein genügt, meinen Plan –“

Da ging die Tür auf.

Die blonde jugendliche Gräfin Katharina Lampza trat ein und sagte, neben der Tür stehen bleibend:

„Frau Gräfin, der Notar ist da –“

Die Kranke hob den Kopf.

„Geh’ er!“ forderte sie Menkerlong zaghaft auf. „Komm’ er morgen wieder – morgen früh! – Kathinka,– ruf’ sie also den Notar herein.“

Menkerlong erhob sich, tat, als küßte er der Greisin die Hand und flüsterte nochmals:

„Ihr Seelenheil, – denken Sie daran!“

2. Kapitel.

Der kleine Notar hatte sein Lebtag nichts von einer Gräfin Lampza gehört. Aber Ellert Orbing, der Allwissende, war dafür desto besser unterrichtet. Als die Komtesse in Doktor Maskes Arbeitszimmer saß und wartete, bis Maske sich zum Ausgehen fertig gemacht hätte, erklärte Orbing, als ob er etwas aus einem Buche vorlas:

„Gräfin Eudoxia Lampza, Witwe des Gutsbesitzers Lampza, wohnhaft Pallasstraße Nr. 10, Vorderhaus, drei Treppen, seit zwei Jahren so gut wie dauernd bettlägerig, grob und schrullenhaft, Liebhaberin von stärksten Zigarren[1], Vertilgerin billiger Liköre faßweise, mit ihrer einzigen Enkelin und einer alten Köchin zusammenhausend, ohne Verkehr mit Ausnahme des Naturheilkundigen Theodor Menkerlong aus Nr. 13, hochparterre, behandelt ihre Enkelin unter aller Kritik, weil ihr einziger Sohn gegen ihren Willen eine deutsche arme Gouvernante namens Käthe Schirmer geheiratet hatte. Graf Lampza, der Vater der Komtesse, die jetzt dort hinter der Tür sitzt, wanderte nach Amerika aus, als die geborene Schirmer ihn mit einem andern betrogen hatte. Der Haß der Gräfin gegen die Gattin ihres Sohnes hat sich auf die Komtesse übertragen, die sie vor neun Jahren, nach dem Tode jener Käthe, geborenen Schirmer, zu sich nahm und erzog.“

Doktor Maske war mit Händewaschen fertig und fragte leise:

„Woher wissen Sie das alles, Orbing?“

„Von der Portierfrau von Nr. 10, die meine Oberhemden plättet.“ –

Nun standen der Notar und halb hinter ihm Ellert Orbing vor dem Bett der Kranken.

Maske hatte sich flüchtig im Zimmer umgeschaut. In seiner Junggesellenwohnung sah es wahrhaftig nicht immer ordentlich aus. Aber hier –! Pfui Deubel! Und dazu noch der scheußliche Geruch nach kaltem Tabakrauch!

„Setz’ er sich!“ sagte die Gräfin kurz. „Schick’ er den Menschen da wieder weg!“ Sie deutete auf Orbing.

Maske lächelte verbindlich.

„Es ist mein Bürovorsteher. Ich brauche ihn, Frau Gräfin, wenn wir ein Testament –“

„Also setz’ er sich,“ fiel sie ihm ins Wort „Der Mensch ist doch wohl verschwiegen?“

Maske hatte auf Menkerlongs Stuhl Platz genommen.

„Unbedingt verschwiegen!“ nickte er.

Die Gedanken der Kranken waren plötzlich wieder zu ihrem geliebten Swawa abgewichen.

„Swawa, komm’ hervor!“ lockte sie den Terrier. „Komm’, mein Hunderl!“

Als der Hund sich nicht regte, wurde sie wütend.

„Kriech’ der Mensch mal unter das Bett und hol’ ihn hervor,“ befahl sie kurz.

Ellert Orbing zauderte. Aber ein Blick seines Chefs bestimmte ihn zu schleunigem Gehorsam. Er kniete auf das schäbige Ziegenfell, den Bettvorleger, nieder und griff in die Schlüsseltasche seiner Beinkleider, wo er stets eine kaum streichholzschachtelgroße Taschenlampe bei sich trug, da er nachts oder besser morgens Licht brauchte, um die vier Treppen im Hinterhause von Nr. 15 hochzuklettern.

Er schaltete das Lämpchen ein und schob den Kopf unter das Bett.

Was er dort sah, verwirrte ihn ein wenig. Es war nicht der Hund allein, der ihm eine heiße Blutwelle zu Kopfe trieb.

Dann streckte er die Hand aus und berührte den fetten Terrier, der mit halb offenem Maule, herausgestreckter Zunge und glasigen Augen auf der Seite lag.

Orbing hatte sich sofort gesagt, daß der Hund tot sei. Ihm machte es nichts aus, den Kadaver zu berühren. Es mußte schon ganz anderes kommen, wenn er sich vor etwas fürchten sollte.

Ja – der Terrier war tot. Orbing packte ihn an dem einen Hinterbein und zog ihn langsam auf das Ziegenfell. Dann richtete er sich auf, verbeugte sich steif und sagte mit Gefühl:

„Frau Gräfin, leider scheint Ihr Hund ins Jenseits abgerufen worden zu sein.“ Er hielt diese Redensart für besonders glücklich gewählt.

Die Greisin stierte ihn an, als ob sie seine Worte gar nicht begriffe.

Dann – ein gräßlicher Schrei aus dem welken, schiefen Munde.

Die Köchin kam hereingestürmt, die Pantoffeln in der Hand. Hinter ihr tauchte Theodor Menkerlongs Fuchsgesicht auf. Dann schlich auch Kathinka Lampza herbei. Sie hörte, wie der Notar Maske ernst sagte:

„Ein neuer Schlaganfall. Ich glaube, die Gräfin hat ausgelitten. Der Schreck war ihr schädlich –“ Und er deutete auf den toten Swawa.

Menkerlong stürzte zum Bett, beugte sich über die Greisin.

Ja – es war aus mit ihr! – Menkerlong bebte vor Grimm und Enttäuschung. „Ich verdammter Esel!“ schoß es ihm durch den Kopf. „Die Giftportion war schlecht berechnet! Das alte Weib starb zu früh! Sie sollte erst –“

Er wurde von Doktor Maske angesprochen.

„Sie besorgen hier wohl das Nötige,“ sagte der Notar zu ihm. „Sie scheinen der einzige männliche Berater der Toten gewesen sein.“ Er sah Menkerlong prüfend an. Der Mensch behagte ihm nicht.

Dann verabschiedete er sich von der Komtesse Kathinka, die bleich und fassungslos noch immer an dem Türrahmen lehnte.

Als er mit Ellert Orbing unten auf der Straße war, meinte er enttäuscht:

„Schade! Wenn Sie nicht so dämlich gewesen wären, der Gräfin so ungeschminkt den toten Köter zu servieren, hätten wir –“

Das weitere verschluckte er.

Orbing, der sich sonst regelmäßig wortreich verteidigte, schwieg gleichfalls.

Er sah noch immer den toten Terrier vor sich, all die Staubflocken dort unter dem Bett – das Andere – Und das Andere wurde in seiner jungen Phantasie zu einem glitzernden Traum aus Tausend und eine Nacht.

Maske gab im Büro Orbing den Schlüssel zum Tresor.

„Schließen Sie alles weg,“ sagte er, schon wieder versöhnt. „Und hier – mit diesen dreihundert Mark machen Sie sich eine vergnügte Nacht. Die ganze Menschheit treibt sich heute ja auf der Straße umher. Kriegstaumel! Da zieht wieder ein Trupp singend vorüber! Lächerlich! Vier Wochen später werden sie heulen!“

Als Orbing allein war, zählte er die Kasse durch.

Viertausend Mark! So viel Geld hatte der Blechkasten noch nie enthalten.

Wenn – wenn man heute einen großen Schlag riskierte?! schoß es ihm durch den Sinn.

Und zögernd nahm er tausend Mark und steckte sie zu sich.

3. Kapitel.

Herr Theodor Menkerlong war ein seelisch gebrochener Mann. Eine einzige Dummheit hatte ihn um die Frucht einer zehnjährigen Arbeit gebracht.

Sehr zögernd kehrte er gegen halb elf, nachdem er in der Wohnung der Gräfin mit der Komtesse noch alles besprochen hatte, was der Todesfall erheischte, zu seiner Gattin in die bescheidene Behausung im Hochparterre von Nr. 13 zurück.

Er ahnte das Gewitter voraus, das sich jetzt über seinem Intrigantenhaupt entladen würde, Frau Fanny Menkerlong, noch vor sechs Jahren Kellnerin in feuchtfröhlichen Studentenkneipen des Berliner Nordens, verfügte über einen unheimlich reichen Wortschatz kränkender, beleidigender und zweideutiger Ausdrücke, wenn sie mit ihrem Theodor eine Aussprache unter vier Augen hatte.

Menkerlongs düstere Befürchtungen bewahrheiteten sich.

„Wie – nich mal die Perlenkette hast Du ihr abjeluxt, Du blöder Gockel!“

Das war Theodors Empfang.

Die Fortsetzung der Debatte fiel noch schärfer aus.

Herr Menkerlong wußte aus Erfahrung, daß Fanny sich immer mehr in Wut reden und schließlich handgreiflich werden würde.

Da er heute mit zweitausend Mark in der Tasche (er hatte sie von der Komtesse zu Auslagen für den Sarg und so weiter erhalten) auch außerhalb soupieren konnte, da er die Kathinka ja doch um ein paar hundert Mark begaunern würde, verließ er fluchtartig sein Heim und bummelte der Motzstraße zu. Dort gab es so eine kleine, schicke Weinstube, wo man für sein Geld vorzüglich aß und trank.

„Der blaue Lachs“ nannte sich diese Stätte harmloser Genüsse – harmlos für die Uneingeweihten. Daß im Hinterzimmer Nacht für Nacht gespielt wurde, war nur den Stammgästen, zu denen auch ein Polizeileutnant gehörte, bekannt.

Theodor fand das Lokal recht besetzt vor und mußte an einem Tische Platz nehmen, wo schon ein jüngerer Herr mit durchgezogenem Scheitel, Monokel und Gardenie im Knopfloch des tadellosen Smokings einen warmen Hummer mit Trüffelbutter kunstgerecht verzehrte.

Erst nach einer Weile sah Theodor Menkerlong dann, daß der vornehme Jüngling kein anderer als der Schreiber des Justizrats Maske war.

Die Kellnerin Minni, die die beiden bediente, titulierte Ellert Orbing stets „Herr Regierungsreferendar“, was Orbing sichtlich peinlich schien.

Schließlich klärte er Menkerlong leise auf: „Hm – ganz unter uns, Herr Doktor, hier – hier bin ich stets der Regierungsreferendar von Orbing – Hm – Sie gestatten wohl, daß ich Sie zu einer Flasche Sekt einlade.“

Theodor dachte wehmütig: „Der hat bessere Anlagen zum Hochstapler als Du!“ – und nahm dankend an.

Gegen zwölf Uhr hatte er dann einen sanften Schwips.

Herr von Orbing wurde ebenfalls mitteilsamer.

„Machen Sie son kleines Jeu mit, Doktor?“ fragte er den Naturheilkundigen flüsternd. „Ich kann Sie in einen Kreis von Kavalieren einführen, alles nur tipptoppe Leute. Na – wie wär’s, Doktorchen?“

In Menkerlongs verstaubten Gehirnkammern regte es sich.

Spielen – jeuen! Welche Frage, ob er da mitmachte?! Er – gerade er! Man war ja früher nicht umsonst ein besseres Mitglied der Bauernfängerzunft gewesen! Die Finger würden wohl noch leidlich geschmeidig sein! Geld hatte er ja bei sich. –

Eine Stunde später hielt Herr „Doktor“ Theodor Menkerlong beim Baccarat in dem raucherfüllten Hinterzimmer des blauen Lachs die Bank.

Und – wie hielt er sie! Erst verlor er. Dann gewann er – unheimlich!

Ellert Orbing stand leichenblaß hinter dem Stuhl des Bankhalters.

Soeben hatte er die letzten zehn Mark gesetzt. Er verwünschte die Sekunden, wo ihm der Gedanke gekommen war, Menkerlong zum Mitspielen aufzufordern. So ein Pech wie heute hatte er ja noch nie gehabt!

Da – auch die letzten zehn Mark waren dahin.

Und – wie sollte er nun das Defizit in der Kasse decken?! Ob Menkerlong ihm wohl Geld leihen würde? Er beugte sich zu ihm hinab, wollte gerade seine Bitte anbringen, als ein Herr gegenüber, den er bereits als gewerbsmäßigen Spieler kannte, sich halb über den Tisch warf und Menkerlongs beide Handgelenke packte.

„Betrüger – Falschspieler – schmeißt den Kerl raus!“ erklang’s ringsum.

Herr Theodor Menkerlong ließ alles im Stich, bekam noch Hut und Stock in die Finger und stand jetzt ganz verblödet auf der stillen Motzstraße.

Daß Ellert Orbing, das zweite Opfer dieser Nacht, ihm folgte, merkte er nicht.

Theodors alkoholdurchhitztes Hirn malte sich die Folgen dieses Rückfalls in frühere Handfertigkeitsversuche mit schreckhafter Deutlichkeit aus. „Ich muß der Komtesse sagen, daß ich die zweitausend Mark – verloren habe, – auf der Straße. Sie wird mir glauben. Aber – aber Fanny – Fanny!“ Die Angst vor seiner Frau wuchs.

Plötzlich blieb er stehen.

Gerade vor Pallasstraße Nr. 10.

Er blickte an dem Hause empor.

Ja – den Hausschlüssel hatte er noch in der Tasche. Die Komtesse hatte ihm das ganze Schlüsselbund mitgegeben. Wenn – wenn er nur wüßte, ob – ob –

Ihm wurde noch heißer. Er zitterte. Dann lief es ihm eiskalt über den Rücken. –

Pallasstraße Nr. 9 wohnte in der vierten Etage rechts die Witwe Amalie Bing. Sie lebte von ihren möblierten Herren, die selten wechselten, denn Mutter Bing war eine Perle von Wirtin.

Heute am 31. Juli 1914 morgens zwei Uhr hatte sie soeben einen ihrer Mieter, der mit allen Zeichen übermäßigen Alkoholgenusses heimgekehrt war, glücklich zu Bett gebracht, als sie, noch mit dem Weghängen der Kleider des bereits Eingeschlafenen beschäftigt, über sich auf dem Boden des Hauses polternde Schritte und gleich darauf einen dumpfen Krach hörte.

„Diebe!“ war ihr erster Gedanke.

Flink wie ein Wiesel lief sie in den Flur und klopfte bei ihrem anderen Mieter, dem Studenten Isidor Rubberstein, an. Sie wußte, daß Rubberstein noch am Schreibtisch saß und arbeitete. Er ging nie vor drei Uhr morgens zu Bett.

Schreckensbleich erzählte sie Rubberstein, was sie befürchtete.

„Kommen Sie doch mit nach oben, Herr Rubberstein,“ bat sie. „Sie sind doch ein Mann! Und sechs Hemden hängen da, meine besten, mit Stickerei.“

Isidor Rubbersteins blasses Gesicht mit der übergroßen, schweißglänzenden Hakennase wurde von der elektrischen Schreibtischlampe nur matt beschienen. Ihm war das nur lieb. Es wäre nicht angenehm gewesen, wenn die Bing gesehen hätte, wie der Schreck vor dieser Zumutung, Einbrecher zu verscheuchen, seine Mienen verändert hatte.

Er stand langsam auf. Nun lag sein Gesicht ganz im Schatten.

„Liebe Frau Bing,“ sagte er und gestikulierte eifrig mit den Händen, um seine Worte noch eindrucksvoller zu gestalten, „Sie wissen ja, ich bin ein verwachsener, schwächlicher Mensch –“ Er klopfte sich auf die linke, infolge eines geringen Buckels etwas höhere Schulter. „Mich – mich schlägt man mit – mit einem Fausthieb tot. Ich eigne mich zu so etwas nicht –“

Die kleine Frau Bing wurde ärgerlich.

„Sie – Sie haben nur keinen Mut!“ platzte sie heraus. „Na – Sie möchte ich als Soldat sehen! – Gut, dann geh’ ich allein nach oben.“

Husch – war sie schon zur Tür hinaus.

Isidor Rubberstein stand mit den Händen in den Hosentaschen da und überlegte.

„Morgen wird’s das ganze Haus wissen, daß der Jud, der Rubberstein, Angst vor Dieben hat,“ dachte er, alles genau erwägend. „Wenn ich aber die Bing begleite, wird es heißen: Der Jud hat doch Courage! – Schließlich – man kann ja die Bodentüren mit so viel Lärm öffnen, daß die Kerle auskneifen –“ –

So kam’s, daß er Frau Bing die brennende Petroleumlampe abnahm und wirklich sogar voranging.

Die Vorbodentür schloß er auf, indem er wiederholt mit dem Knie gegen die Füllung stieß, daß förmliche Paukenschläge das Treppenhaus durchdröhnten.

So – nun war die Tür offen.

Rubberstein hatte als Waffe einen schweren Kavalleriesäbel aus Frau Bings Stube mitgenommen, denn der selige August Bing war Gendarmeriewachtmeister gewesen. Als er jetzt die Eisentür linker Hand geöffnet hatte, ebenfalls mit reichlich viel Lärm, ließ er sich den Säbel wieder aushändigen, den Frau Bing bisher gehalten hatte.

Er war nun überzeugt, daß die Diebe längst das Weite gesucht hatten. Sein Mut wuchs. Er rief Frau Bing, die etwas zurückblieb, überlaut zu:

„Kommen Sie nur! Wir spießen die Kerle auf!“ Und er lachte dazu.

Da – hinter ihnen eine andere Stimme, die eines Bewohners der dritten Etage, des Rechnungsrates Schwarz:

„Recht so, Herr Studiosus! Ich helfe Ihnen!“

Der dürre Rat schob Frau Bing beiseite und hob seine Radlerlaterne ganz hoch.

„Hier links ist ein leerer Verschlag,“ meinte er dann und zog die Lattentür auf. „Nur Bauschutt und alte Tapetenreste. – Weiter also!“

Es zeigte sich, daß die Vorlegeschlösser sämtlicher Türen unbeschädigt waren. Nun blieb nur noch ein zweiter unbenutzter Verschlag übrig.

Isidor Rubberstein hielt den Rat plötzlich zurück und deutete auf die ungestrichenen Fußbodenbretter des Ganges vor dieser letzten Tür.

„Da ist jemand mit den Stiefelsohlen in Teer getreten, bevor er hierher kam,“ sagte er leise.

Ein kühler Luftzug von oben ließ ihn emporblicken.

„Und da, Herr Rat, steht die Bodenluke offen. Es war also doch jemand hier.“

Er zog die Tür langsam auf.

Da lag eine leere Holzkiste innen dicht vor der Tür, daneben ein zerbrochener Reisekorb und eine zerknüllte Pappschachtel.

Der Rat reckte den Arm mit der Karbidlaterne weit vor und schaute in den Verschlag hinein, prallte zurück, prallte gegen den Studenten, stammelte entsetzt:

„Dort – dort – hängt einer!“

Rubberstein hob unwillkürlich den Säbel.

„Hängt?“ fragte er stockend.

„Ja – einer hat sich aufgehängt –“

Frau Bing kreischte im Hintergrunde:

„Dann – dann is er von der Kiste runtergesprungen. Es war son Geräusch, als ob ’ne Kiste umfällt.“

Rubberstein fühlte sich jetzt Herr der Situation. Vor toten Menschen hatte er keine Angst. Er war Mediziner im siebenten Semester. Eine Leiche war ihm ein höchst gleichgültiges Ding.

So nahm er denn dem Rechnungsrat ruhig die Laterne ab und drückte ihm die Petroleumlampe in die Hand. Dann beugte er sich zur Tür hinein.

Ja – da hing ein blondbärtiger Mann am Querbalken an einer Wäscheleine. Im übrigen war der Verschlag bis auf kleines Gerümpel, hinter dem sich niemand verbergen konnte, leer.

Rubberstein stieg über die Holzkiste und leuchtete dem Manne ins Gesicht. Es kam ihm bekannt vor. Dann stellte er die Laterne auf die Kiste und rief dem Rat zu:

„Helfen Sie mir, ihn loszuschneiden. Vielleicht kann man ihn noch retten. Der Puls – nein, der Puls –“

Er schwieg plötzlich.

Dann tauchte der Rat neben ihm auf.

„Herr Gott, das ist ja der Naturarzt Menkerlong,“ meinte Schwarz schaudernd.

Rubberstein sagte gelassen: „Sie sind kräftiger als ich, Herr Rat. Heben Sie ihn etwas an.“

Sie trugen Menkerlong, nachdem Rubberstein die Schlinge vom Halse gelöst hatte, in den Gang. Er war tot.

„Genickbruch,“ erklärte der junge Mediziner. „Nun müssen wir die Polizei benachrichtigen.“

Die Polizei erschien, untersuchte alles sehr genau und entschied: Selbstmord! –

Um drei Uhr morgens saß Rubberstein wieder am Schreibtisch, rauchte eine Zigarette und lächelte vor sich hin.

„Ich werde mich hüten, etwas von meinen Beobachtungen laut werden zu lassen. Das macht nur Scherereien –“ –

Vier Tage später trat er freiwillig, zunächst als Lazarettgehilfe, bei einer Reservedivision ein.

Und wieder drei Jahre später kniete der Feldunterarzt Isidor Rubberstein vor Verdun neben einem Unteroffizier, den man soeben mit schwerem Bauchschuß auf den Verbandplatz gebracht hatte.

Rubberstein sah, daß ihm hier nur noch die Pflicht oblag, dem jungen Menschen das Sterben leicht zu machen. Er gab ihm eine Morphiumeinspritzung. Als er die Spritze in den Unterarm des Bewußtlosen hineindrückte, schlug der Todwunde die Augen auf.

Ein halbirrer Blick traf Rubberstein.

„Muß – muß ich sterben?“ flüsterte der Unteroffizier.

„Sagen Sie mir – die Wahrheit. Ich – ich habe – etwas – zu beichten –“

Rubberstein forschte in den bleichen Zügen.

„Ich muß Sie kennen. Wohnten Sie nicht in der Pallasstraße in Berlin?“ meinte er, indem er weiter in seinem Gedächtnis nachforschte.

„Ja – ich war – bei Justizrat Maske – Bürovorsteher und heiße Ellert Orbing,“ hauchte der Todgeweihte. „Bitte – die Wahrheit! Muß ich – sterben?“

„Wohl kaum!“ erwiderte Rubberstein aufmunternd. „Ein so kräftiger Mensch wie Sie!“

„Oh – Sie – Sie lügen!“ stöhnte Orbing. Aus seinen dunkel umschatteten Augen quollen Tränen. „Sie lügen – aus Barmherzigkeit!“

Eine Granate krepierte in der Nähe.

Weitere folgten. Eine allgemeine Rückbewegung setzte ein. Der Verbandsplatz sollte schleunigst geräumt werden. Rubberstein war durch den Luftdruck eines Artilleriegeschosses in einen Graben geschleudert worden. Nochmals kehrte er zu dem Unteroffizier zurück.

„Beichten Sie –“ sagte er hastig. „Erleichtern Sie Ihr Gewissen. Ich muß mit zurück –“

Ellert Orbing schloß die Augen.

„Ich – ich habe das – das –“

Wieder eine Granate. Wieder flog der Unterarzt zur Seite. Sein linker Arm war durch einen Geschoßsplitter dicht unter dem Ellenbogengelenk zerfetzt worden. Kaum daß er noch die Kraft fand, sich zurückzuschleppen und in Sicherheit zu bringen.

4. Kapitel.

Fünf Jahre später.

An der Wohnungstür der Witwe Amalie Bing, Pallasstraße Nr. 9, vier Treppen rechts, hing seit Kriegsende wieder Rubbersteins Karte. Nur daß der Aufdruck etwas anders lautete. Früher war da zu lesen gewesen: „Isidor Rubberstein, Kandidat der Medizin“. Jetzt hatte sich „Isidor“ in „Idor“ und der „Kandidat“ in ein „Kommissionär“ verwandelt, denn dem Granatsplitter vor Verdun war der linke Unterarm zum Opfer gefallen, und mit der ärztlichen Kunst hatte es für alle Zeit ein Ende. Idor Rubberstein, von Hause aus nur mäßig begütert, war kurz entschlossen „Kommissionär“ geworden, das heißt, er befingerte alles, womit Geld zu verdienen war. –

Draußen stürmte es. Der Regen klatschte gegen das Küchenfenster Mutter Bings, und die gelben Vorhänge des Fensters wehten bedächtig hin und her. – Es war gegen acht Uhr abends. Am Herde stand Idor Rubberstein und bereitete sich seine Abendmahlzeit.

„Der Dollar steht 7000,“ sagte Idor sinnend zu Mutter Bing, die unter der elektrischen Lampe saß und Doktor Fenners, ihres zweiten männlichen Mieters, Unterhosen stopfte. Amalie Bing war durch die Not der Zeit noch mehr zusammengeschrumpft.

Im Flur fiel die Wohnungstür ins Schloß, daß es nur so knallte.

„Die Komtesse,“ sagte Mutter Bing „Sie wird’s nie lernen, eine Tür ordentlich zu schließen.“

„Komtesse!“ wiederholte Idor ironisch „Und Sie werden’s nie lernen, daß sie nur Fräulein Lampza sein will. Was heißt heutzutage noch Komtesse?! Der Adel ist altes Eisen geworden, und wer sich wie Katharina Lampza durch Herstellung von Teepuppen ernährt, noch dazu so reizenden, der gehört eben ganz zu uns modernen Menschen.“

Die Küchentür ging auf.

„Guten Abend,“ sagte das schlanke, blonde junge Mädchen munter.

Sie nickte Idor und Mutter Bing zu.

„Ein scheußliches Wetter,“ meinte sie und strich eine regenfeuchte Haarsträhne hinter das Ohr.

„November!“ warf Mutter Bing ein. „Sind Sie die drei Teepuppen losgeworden, Komtesse?“ Sie schaute über den Rand der Brille fragend zu ihr auf.

„Und ob! Und ob!“ Sie klopfte auf ihre lederne Handtasche, die ihr über dem linken Arm hing. „Pro Stück zweitausend Mark, Mutter Bing. Nun bezahle ich auch meine Schulden.“

Im Flur hustete jemand. Die Komtesse schwieg und wandte den Kopf zur Tür.

„Der Doktor schont sich zu wenig,“ brummte Mutter Bing. „Er wird noch die Grippe kriegen.“

Idor Rubberstein beobachtete Katharina heimlich. Es gab ihm einen Stich durchs Herz, daß sie errötet war, als Doktor Erwin Fenner sich im Flur bemerkbar gemacht hatte. Auch das entging ihm nicht. Er seufzte. Dann klopfte es kräftig gegen die Küchentür.

„Heraus!“ rief Katharina übermütig.

Fenner steckte den Kopf durch die Türspalte. Sein frisches Gesicht glänzte von der Regennässe.

„Allerseits guten Abend,“ begrüßte er die drei. „Darf man nähertreten?“

Fenner drückte die Tür hinter sich behutsam ins Schloß. Dann verbeugte er sich vor der Komtesse – nur vor ihr. Sie reichte ihm die Hand.

„Haben Sie den Biedermeierschrank gekauft?“ fragte sie voller Interesse.

„Gewiß. Bei dem Preise!“ – Er begann seinen Klemmer zu putzen. „Morgen lasse ich ihn abholen. Es ist ein reinliches Geschäft – Mutter Bing, kann der Schrank nicht in das Erkerzimmer gestellt werden? Oder haben Sie es nachmittags vermietet?“

„Ja. An einen Engländer. Da ist seine Karte.“

Sie deutete auf den Küchenschrank, wo oben auf einer Tasse eine Visitenkarte lag.

Fenner nahm sie und ließ die Komtesse mitlesen:

James Meghasini,

Kaufmann,

Birmingham.

„Schade!“ meinte Katharina „Ein Engländer! Er wird uns nur stören. Wir vier hielten so gute Kameradschaft. Nicht wahr, Mutter Bing?“

„Das stimmt, Komtesse, das stimmt.“

Idor schüttete die Kartoffeln und die Schinkenscheibe auf einen Teller. „Ablösung vor!“ kommandierte er scherzend. „Mein Fraß ist fertig.“

„Ja – und ein paar Kartoffelscheiben sind verbrannt – schwarz wie die Neger!“ lachte Katharina. Es ging stets etwas Sonniges, Belebendes von ihr aus. Sie ließ sich vom Schicksal nie unterkriegen.

„Hm – Neger!“ meinte Mutter Bing sinnend. „Da war einer nachmittags hier und wollte ebenfalls das Zimmer haben. Ich schickte ihn weg. Er dachte, es gäbe hier noch eine fünfte Etage und dort vielleicht was für ihn. Ich schaute ihm durch das Guckloch nach. Er blieb ’ne Weile oben vor der Bodentür. Ich wollte ihm schon nach, denn heutzutage kann man ja nie wissen, ob einer nicht – nicht klauen, stehlen will. Da kam er aber schon wieder herunter.“

„War der Neger mittelgroß und so mehr braungelb?“ fragte Idor.

„Ja –“

„Und er war gut angezogen?“ wollte Fenner wissen.

„Tadellos!“ nickte Mutter Bing. „Er sprach auch ganz gut deutsch. ’n hellen Winterulster und ’n braunen Filzhut hatte er.“

Rubberstein wandte sich an Fenner. „Weshalb interessiert Sie der Nigger, Doktor?“

„Weil ich ihm soeben unten vor unserem Hause begegnete. – Und weshalb interessiert er Sie?“

„Weil – ich ihn schon gestern abend vor dem Hause sah,“ erwiderte Idor kurz. Dabei blinzelte er Fenner bedeutungsvoll zu.

„So – nun geh’ ich futtern,“ meinte Idor dann. „Auf Wiedersehen!“

Er hatte Teller, Teekanne, Tasse und Messer und Gabel auf ein Aluminiumtablett gestellt und verließ die Küche, machte die Tür aber nochmals halb auf und sagte: „Doktor, kommen Sie doch nachher zu mir herüber.“

„Gern, lieber Rubberstein,“ erklärte Fenner höflich.

Sofort trat Katharina dicht vor Erwin Fenner hin und fragte:

„Weshalb warfen Sie und Rubberstein sich so merkwürdige Blicke zu?“

Mutter Bing wurde aufmerksam. Gespannt wartete sie auf die Antwort. Fenner stand jetzt mit dem Rücken nach ihr hin, tat, als rückte er seinen Kneifer zurecht, legte den Zeigefinger rasch auf den Mund, sah die Komtesse scharf an und erwiderte dann:

„Es war wohl nur ein Zufall, daß wir uns anblickten, denn wir dachten fraglos im selben Moment, durch Frau Bings Schilderung von dem Besuche des[2] Schwarzen darauf gebracht, an dasselbe, nämlich an den Selbstmord jenes Menkerlong, der sich hier vor sieben Jahren auf dem Boden erhängte.“

„So – danke,“ nickte die Komtesse „Menkerlong ist mir gleichgültig. Er war ein gefährlicher Intrigant. Die brave alte Stasia haßte ihn geradezu. Sie blieb bis zu ihrem Tode bei der Behauptung, Menkerlong hätte sich bei meiner Großmutter als Erbschleicher versucht und hätte auch den armen Hund vergiftet! Wenn er gewußt hätte, daß nichts anderes mehr zu erben war als die Similiringe, die meine Großmutter trug, und fünfzigtausend Mark in preußischen Staatspapieren, wäre er wohl weniger besorgt um die Verstorbene gewesen. Das Geld reichte gerade für die Begräbniskosten. Gewiß –“ – sie kam allmählich in eine mitteilsame Stimmung, denn mit Fenner hatte sie hierüber noch nie gesprochen – „gewiß, Stasia wollte ja bestimmt wissen, daß der sogenannte Lampza-Familienschmuck noch ein halbes Jahr vor dem Tode meiner Großmutter vorhanden gewesen sei und betonte, daß sie ihn damals zum letzten Mal gesehen hatte. Aber – gefunden wurde davon nicht ein einziges Stück mehr. Schließlich war denn auch Stasia davon überzeugt, daß meine Großmutter, die mich wahrlich nicht liebte, den Schmuck dem alten Schloßkastellan von Lampza mitgegeben hatte, der sie im Mai 1914 besuchte. Mit diesem Herrn Joseph Priszca hatte sie ja überhaupt allerlei Heimlichkeiten. – Doch, jetzt will ich mir Tee aufbrühen –“

Sie füllte den Wasserkessel unter der Leitung und stellte ihn auf den Gasherd.

Erwin Fenner schaute ihr mit einem Gemisch von versteckter Zärtlichkeit und Mitgefühl in den Augen still zu. Wenn er nicht gerade Exredakteur einer der Not der Zeit zum Opfer gefallenen Provinzzeitung und jetzt nichts als Aufkäufer für ein Antiquitätengeschäft, zum Teil auch Händler auf eigene Rechnung gewesen wäre, dann hätte er längst gewußt, wie er der sogenannten Freundschaft mit der Komtesse ein den beiderseitigen Gefühlen entsprechendes, beseligendes Ende bereiten könnte. Er zweifelte nicht daran, daß Katharina ihn wiederliebte. Acht Monate wohnte er nun hier bei Mutter Bing, während die Komtesse bereits anderthalb Jahre, eben seit dem Tode Stasias, der alten Köchin, das kleine Hinterzimmer innehatte. Täglich war man auf dem neutralen Gebiet der Küche, wo hinter einem großen Wandschirm auch Mutter Bings schmales eisernes Bett stand, zusammengetroffen. Bald hatte er sich auch mit Idor Rubberstein angefreundet, einem Menschen, der sein gutes Herz stets unter Spottsucht und bissigen Bemerkungen zu verbergen trachtete. Rubbersteins Erkerzimmer wurde dann für Erwin Fenner die Stätte behaglicher Abendstunden, die er in Gesellschaft des vielseitig gebildeten ehemaligen Mediziners und der fleißigen, munteren Teepuppenkünstlerin und Silhouettenschneiderin verleben durfte. Daß zwischen ihm, dem eben erst dreißigjährigen ernsten, leicht zugänglichen, wenn auch etwas pedantischen Manne und dem frischen jungen Mädchen rasch das Blümlein Liebe emporkeimen mußte, war um so selbstverständlicher, als sie beide ganz allein in der Welt dastanden und Katharina Lampza anderen Herren gegenüber äußerst abweisend war, wie er schnell feststellen konnte. Hierbei machte sie nur mit Rubberstein eine Ausnahme, dem sie sich wohl auch zu Dank verpflichtet fühlte, da er es gewesen, der sie auf den Teepuppen-Erwerb hingewiesen hatte. Freilich schien sie den guten Idor so mehr als geschlechtsloses Gebilde zu betrachten. Während sie Fenners Zimmer noch nie betreten hatte, ging sie bei Idor ganz zwanglos aus und ein, was zunächst des Exredakteurs leisen Neid und wachsende Eifersucht erregt hatte, bis er sich dann über das Verhältnis zwischen den beiden völlig klar wurde und, was seine eigenen zärtlichen Wünsche anging, ganz beruhigt war. –

Mutter Bing packte die Unterhose weg, die infolge der Verwendung dunklerer Stopfwolle jetzt ziemlich zebraartig ausschaute.

Des alten Weibleins Gedanken mußten noch bei Menkerlong und seinem Ende weilen, denn sie sagte jetzt unvermittelt in geheimnisvollem Tone:

„Mich würden keine zehn Pferde nach Dunkelwerden auf den Boden kriegen. Es – es geht da um!“

Sie rechnete damit, daß der aufgeklärte Doktor irgend eine ironische Erwiderung bereithaben würde und blickte ihn streitlustig an. Zu ihrem Erstaunen meinte er aber nur:

„So?! Es spukt?! Das ist ja ganz was Neues. Seit wann denn?“

„Frau Plaumann sagt’s!“ triumphierte Mutter Bing. – Frau Plaumann war die Flurnachbarin „Sie hat vor drei Tagen sich Preßkohlen von ihrer Bodenkammer geholt, und da hat sie, es war so abends um halb zehn, den – den toten Menkerlong gesehen.“

Jetzt lachte die Komtesse hellauf. „Aber Bingchen, das ist doch Unsinn!“

„So?! Unsinn?! Na – Sie kennen die Plaumann nicht! Die fürcht’ sich vor nichts! Die hat mit ’ner Preßkohle nach der Gestalt geschmissen, und da ist das Gespenst verschwunden.“

Fenner schwieg. Katharina Lampza schaute ihn an. Er zwinkerte ihr zu und sagte dann:

„Bringen Sie mir mein Abendbrot, Mutter Bing. – Auf Wiedersehen, Komtesse.“

Er ging in sein Vorderzimmer hinüber, schaltete das Licht ein und zog die Hausjoppe und trockene Schuhe an.

„Ob Idor diese Gespenstergeschichte schon kennt?“ dachte er. „Seltsam! Es muß also etwas Wahres an alledem sein.“

5. Kapitel.

Eine Stunde später saß Erwin Fenner in Rubbersteins Zimmer in der Sofaecke.

„Schießen Sie los,“ meinte Idor, und stellte vor seinen Gast einen Aschbecher hin. „Was haben Sie denn Interessantes erfahren? Bezieht es sich auf unsere Beobachtungen?“ – Er nahm in seinem Schreibsessel Platz und stopfte sich eine kurze Pfeife.

„Ich denke, wir sprechen zunächst mal über den Neger,“ sagte der Doktor der Philosophie bedächtig. „Der Kerl treibt sich hier in der Nähe des Hauses –“

„– und im Hause. Vergleiche Mutter Bings Bericht,“ schaltete Idor ein.

„Ja, auch im Hause in höchst verdächtiger Weise umher.“

„Wenn wir den Nigger mit hineinziehen, tun wir gut, die Entwicklung der Dinge uns nochmals ins Gedächtnis zurückzurufen. – Wir haben heute den 24. Nov. Genau vor fünf Tagen hörte ich nachts gegen zwölf Uhr über mir auf dem Boden schleichende Schritte. Da das Geräusch sich jedoch nicht wiederholte, glaubte ich an eine Sinnestäuschung und arbeitete weiter. Dann kamen Sie, lieber Doktor, plötzlich gegen halb zwei Uhr morgens zu mir und sagten, auch Sie hätten soeben aus dem Schlafe erwachend oben Schritte vernommen. Wir beschlossen, auf dem Boden einmal nachzusehen, ob etwa Diebe eingedrungen seien. Ich holte die Bodenschlüssel vom Schlüsselbrett im Badezimmer und Sie Ihre Browningpistole und Ihre Taschenlampe. Wir vermieden jedes Geräusch und konnten trotzdem nur feststellen, daß der Trockenboden verschlossen war und daß sich in den Hausböden, also den Verschlägen kein Eindringling befand. Hierbei wurde ich an mein Erlebnis vom 31. Juli 1914, an den Tod Menkerlongs, erinnert. Ich zeigte Ihnen die Stelle in dem noch jetzt leeren Verschlag, wo die Leiche gehangen hatte, und auch die teilweise sogar jetzt noch vorhandenen Teerspuren im Gange unter der Dachluke. Dann kehrten wir hier nach unten zurück und gingen schlafen. Genau zwei Nächte drauf wiederholte sich dieselbe Geschichte. Abermals durchsuchten wir die Böden. Diesmal entdeckten wir in dem anderen leeren Verschlag gleich links neben der Gangtür auf einem zerrissenen flachliegenden Pappkarton in der dicken Staubschicht einen Stiefelabdruck – nein, den Abdruck eines Tennisschuhs mit geriffelter Gummisohle. Die Spur, der linke Schuh, war recht klein.

Vorgestern dann,“ fuhr Rubberstein fort, „waren Sie verreist. Gegen Mitternacht hörte ich wieder ähnliche Geräusche. Sie hatten mir für[3] alle Fälle Ihren Browning dagelassen. Ich bin heute ein anderer als 1914. Damals schreckten mich Tote nicht ab, aber die Lebenden fürchtete ich. Der Krieg hat mir auch die Furcht vor den Lebenden genommen. Daher stieg ich auf Strümpfen allein nach oben. Und fand, daß in dem Schlüsselloch zu der Eisentür der Bodenkammern von innen eine Schraube steckte, so daß ich den Schlüssel nicht einführen konnte. Nachdem ich die kreischende Türklinke einige Male niedergedrückt hatte, versuchte ich aufs neue mein Heil mit dem Schlüssel. Und – siehe da! – die Schraube war entfernt worden, die Tür ließ sich öffnen und – die Bodenkammern waren natürlich leer. – So, das wäre die Vorgeschichte.“

„Gut,“ meinte der Exredakteur, „das war klar und übersichtlich. Nun meine Neuigkeit, bevor wir uns mit dem Neger beschäftigen.“ – Er berichtete von dem Zusammentreffen der streitbaren Flurnachbarin Frau Plaumann mit dem „Gespenst“, das Menkerlong geglichen haben sollte und von der Preßkohle, die den Geist verscheuchte.

Idor Rubberstein lauschte gespannt, sagte dann: „Unterschätzen Sie diesen „Spuk“ nicht, lieber Doktor. Wollen jetzt mal erörtern, was hier eigentlich insgesamt vorliegt. Es steht fest, daß jemand, wahrscheinlich durch die Dachluke, auf den Hausboden hinabsteigt und dort irgend etwas treibt. Dieser Jemand muß ein sehr großes Interesse an diesen nächtlichen Exkursionen haben. Stehlen ist nicht seine Absicht. Was sonst? Welchen Zweck verfolgt er? Wer ist der Jemand? – Für diese Person hätten wir jetzt einen geringen doppelten Anhaltspunkt, das heißt, es könnten zwei Leute in Frage kommen, der Neger und ein Mensch, der sich eine Maske als Menkerlong zurechtgemacht hat. Beweis für letzteres Frau Plaumann, der ich es wohl zutraue, daß sie mit einer Preßkohle angriffsweise selbst gegen scheinbare Geister vorgeht. Für die Beteiligung des Schwarzen sind die Beweise bisher mehr Vermutungen, wenn auch sein Gang nach dem Boden hinauf, nachdem Mutter Bing ihn abgewiesen hatte, diese Vermutungen kräftig stützt.“

„Und der Zweck?“ fragte Fenner eifrig.

„Der hängt ohne Zweifel mit dem damaligen Tode Menkerlongs[4] zusammen.“ Rubberstein machte eine kleine Pause. „Ich sagte soeben, mit dem damaligen Tode Menkerlongs,“ fügte er ebenso nüchtern und lehrhaft hinzu. „Die Polizei entschied: Selbstmord! Ich will Ihnen, nur Ihnen, heute anvertrauen, lieber Fenner, daß es – Mord war!“

Erwin Fenner ruckte zusammen. Seine Augen begegneten fragend denen des verwachsenen Rubberstein. Und Idor Rubberstein lächelte ironisch.

„Sie scherzen wohl?“ fragte Fenner tastend.

„Nein. Mein Lächeln galt der Polizei, die damals ganz auf – Spionenfang eingestellt war und für solche Kleinigkeiten wie einen Mord keine Zeit hatte.“

„Und die Beweise für diese Ihre kühne Behauptung?“

„Sind die Teerspuren, lieber Doktor. Diese Spuren verrieten deutlich, daß zwei Leute durch die Dachluke hinabgeklettert waren, einer mit sehr großen, der andere mit recht kleinen Füßen.“

„Ah – kleine Füße! Die Tennisschuhspur auf der Pappe!“

„Das kommt nachher. – Also die Teerspuren, die wir, der Rat Schwarz und ich, nachher so ziemlich verwischten. Unser Hausdach war nämlich gerade frisch geteert. Das sagte ich Ihnen schon letztens auf dem Boden. – Außer den klebrigen Fährten auf den Dielen deutete aber noch etwas anderes auf Mord hin: die Art, wie Menkerlong in der Schlinge hing! – Die Polizei trat freilich der Ansicht Mutter Bings bei, die ja gemeint hatte, Menkerlong sei von der Kiste herabgesprungen, nachdem er sich die Schlinge um den Hals gelegt hatte. Das ist – Unsinn! Der Tote hing so tief, daß, wenn er lediglich die Kiste zum Absprung benutzt hätte, niemals ein Genickbruch hätte erfolgen können. Nein – das wäre ausgeschlossen gewesen. Ich bin überzeugt, daß Menkerlong die Schlinge von oben, von einem Dachbalken herab über den Kopf geworfen und daß die Wäscheleine dann mit sehr kräftigem Ruck wieder hochgerissen und die Schlinge zugezogen wurde. Dieser Ruck genügte, die Genickwirbel zu trennen.“

„Das leuchtet ein!“ nickte Fenner.

„– Und wäre medizinisch noch einleuchtender zu erklären, Doktor. Ganz abgesehen aber von diesen meinen Beweisen: wenn zwei Leute vom Dach auf den Hausboden klettern, wird sich doch nicht der eine aufhängen und der andere als Zuschauer dabeistehen!“

„Hm – der andere kann ja später gekommen sein,“ wandte Fenner nachdenklich ein.

„Das ist möglich. Mehr sogar: es ist wahrscheinlich! Wollten wir diese Frage näher erörtern, müßten wir eine ganze Reihe von Kombinationen über die damaligen Geschehnisse anstellen. Das wäre zwecklos. Jedenfalls: es war Mord! Dabei bleibe ich! Und ich führe nun schließlich noch folgendes an. Menkerlong hatte von Fräulein Katharina Lampza, der einzigen gesetzmäßigen Erbin der Gräfin Eudoxia, zweitausend Mark für Auslagen erhalten. Die Polizei ermittelte, und dafür gebührt ihr Anerkennung, daß Menkerlong diese Summe im blauen Lachs in der Motzstraße in einem geheimen Spielklub hatte im Stiche lassen müssen, weil er gemogelt hatte. Die Polizei folgerte also: aus Reue und Verzweiflung erhängte der Falschspieler sich! – Überlegen Sie mal, Doktor: wer wird wohl, um seinem Leben ein Ende zu machen, auf einem fremden Hausboden sich aufknüpfen?! Etwas unbequem und beschwerlich, nicht wahr?! Das hätte er doch auf dem eigenen Boden bequemer haben können.“

„Allerdings –“

„Na also! – Nein, dieser fragwürdige Herr Theodor Menkerlong war meines Erachtens zu einem ganz andern Zweck dort eingedrungen, den ich leider nicht kenne. – Nun zurück zur Gegenwart. Auf demselben Hausboden, wo Menkerlong 1914 tot aufgefunden wird – und dieser Tod konnte erst vor wenigen Minuten erfolgt sein, als der Rat den „Selbstmörder“ entdeckte –, geistern jetzt nach mehr als sieben Jahren Unbekannte umher, obwohl sie sich der Gefahr aussetzen, dabei erwischt und zur Rede gestellt zu werden. Sie stehlen nicht, diese Leute. Nein, sie schleichen nur umher und – suchen etwas!“

„Ah! Sehr gut! Sie suchen! – Was aber?“

„Wenn ich das wüßte, lieber Doktor. Es muß ein kleiner Gegenstand sein, denke ich mir. Vielleicht etwas, das der Mörder damals verloren hat. Ein Gegenstand, von dem er eine Entdeckung seiner Tat befürchtet, den er also vom Tatort verschwinden lassen will. Es kann nur etwas von geringer Größe sein, denn einen umfangreichen Gegenstand hätte man ja längst durch Zufall in all den Jahren gefunden. Es gibt in den Bodenverschlägen kaum Verstecke, die man nicht bemerken sollte. Wir beide haben uns ja in den beiden leeren Kammern genau genug umgesehen. Und nur diese beiden kommen in Betracht. Sie standen auch am 30. Juli 1914 leer – wie heute.“

„Lieber Idor, meine Hochachtung! Wenn ich Talent zum Romanschreiben hätte, dann würde ich diesen Stoff verwerten.“

Rubberstein lächelte wieder. „Der Stoff ist noch zu knapp, Doktor. Aber er wird reichhaltiger werden. Ich wette, wir erleben hier noch so mancherlei! Ich –“ Er schwieg und bog den Kopf nach hinten, lauschte.

Auch Erwin Fenner hatte ein leises Poltern gehört.

„Da ist wieder jemand auf dem Boden,“ flüsterte er ganz atemlos.

Idor blickte auf den Regulator an der Wand.

„Ein halb zwölf – früher als bisher!“ meinte er leise.

Dann stand er auf und holte seine Stiefel unter dem Bett hervor.

„Was beabsichtigen Sie?“ fragte Fenner hastig.

„Das Haus zu verlassen, Doktor. Kommen Sie mit?“

„Wohin denn?“

„Ins Nebenhaus – nach Nummer 10.“ – Er faßte in die Tasche und zog ein Bund Schlüssel heraus. „Hier – das hat mir Freund Mandelbaum geliehen. Es sind die nötigen Schlüssel von Nummer 10.“ – Mandelbaum betrieb im ersten Stock nebenan eine Pfandleihe.

„Gut. Ich begleite Sie. Aber – weshalb nach Nummer 10?“

„Hm – auf das Dach will ich, und von da auf unser Dach – den Schleicher da oben abfangen, der doch nur durch die Dachluke eingestiegen sein kann.“

„Famos!“ – Fenner eilte in sein Zimmer.

Gleich darauf schlossen sie die Haustür von Nr. 10 auf und klommen die Treppen hinan.

6. Kapitel.

Das Haus Nr. 10 war genau so gebaut wie Nr. 9, nur daß Nr. 9 ein Stockwerk mehr besaß.

Unter der Dachluke hing hier jedoch eine Leiter an zwei Eisenhaken. Sie war nicht angekettet, und Fenner und Rubberstein konnten sie ohne Mühe gegen die Wandung der Dachluke legen.

Diese war verschlossen. Aber Idor hatte durch Mandelbaum auch diesen Schlüssel sich besorgen lassen.

Nun standen sie vor der Dachluke von Nummer 9. Idor bückte sich, befühlte sie und richtete sich wieder auf.

„Offen und ein Eisenhaken eingeklemmt,“ meldete er leise. „An dem Haken wird eine Leine befestigt sein. – Nun haben wir den Vogel!“

Eine halbe Stunde verstrich. Auch Rubberstein fror jetzt und zog den Ulster fester um sich.

„Ein Schnupfen oder die Grippe ist uns sicher,“ brummte Fenner. „Wir sollten die Geschichte abkürzen. Wir ziehen die Leine ein, und dann kann der Kerl oder die beiden Kerle nicht heraus. Ich will gern hier oben warten, bis Sie einen Sipomann geholt haben, Idor.“

„Kein schlechter Gedanke!“ erklärte Rubberstein. „Los – ziehen wir die Leine hoch!“

Sie schlichen zur Dachluke. Wieder bückte Idor sich, packte mit der rechten Hand den Eisenhaken und flüsterte Fenner zu:

„Lüften Sie den Lukendeckel ein wenig –“

Erwin Fenner ergriff den nassen, überstehenden Holzrand.

Im selben Augenblick hob jedoch jemand von unten den Deckel etwa zwei Handbreit empor.

„Achtung!“ raunte Idor dem Doktor zu. „Mehr zurücktreten und –“

Da – aus der Tiefe, vom Boden her, eine helle Stimme:

„Wenn Sie nicht gehorchen, schieße ich!“

Der Deckel fiel zurück.

„Das war ja Katharina!“ entfuhr es Fenner.

Er wollte den Lukendeckel hochklappen. Er zog und zog. Der Deckel rührte sich nicht.

„Von innen ist die Krampe vorgelegt worden,“ sagte Idor mißgelaunt. Er konnte es nicht vergessen, daß Fenner die Komtesse so vertraulich nur „Katharina“ genannt hatte.

Fenner klopfte mit der Faust auf die Luke. Er hoffte, die Komtesse würde sich dann irgendwie melden.

Unten auf dem Hausboden regte sich nichts.

Der Doktor rüttelte erneut an der Luke.

„Die Komtesse muß also ebenfalls etwas Verdächtiges gehört haben,“ sagte er und schlug wieder mit der Faust auf das Holz. „Wie konnte sie aber nur allein sich nachts auf den Boden wagen!“

Rubbersteins weiches Herz empfand Mitleid mit dem Doktor, der sich um Katharina Lampza ängstigte.

„Sie hat ja ihren Revolver mit,“ tröstete er. „Am besten ist, wir kehren nach Nr. 10 zurück. Beeilen wir uns!“ –

Als sie jetzt die Haustür von Nr. 10 geöffnet hatten und auf die Straße hinaustraten, sahen sie beide gleichzeitig – den Neger aus Nr. 9 herauskommen und über den Fahrdamm laufen.

Die Straße war leer. Fenner besann sich nicht, stürmte dem Schwarzen nach, der mehrmals zurückblickte und in langen Sprüngen dahinjagte.

Fenner brüllte jetzt:

„Aufhalten – aufhalten!“

Da bog der Neger rechts in die offene Einfahrt einer Automobilhandlung ein und verschwand hier hinter einem Werkstattschuppen.

Der Wächter des Geschäfts half Fenner suchen. Sie mußten aber bald einsehen, daß der Schwarze ihnen über den Zaun nach dem Kleistpark zu entwischt war.

Auf der Straße stand Rubberstein.

„Sie sind ein feiner Detektiv, Doktor!“ sagte er ironisch. „Anstatt dem Kerl unauffällig zu folgen und ihn dann festnehmen zu lassen –“

„Danke!“ meinte Fenner gereizt. Er machte kehrt und schritt rasch der Haustür von Nr. 9 zu.

Idor folgte ihm. Schweigend stiegen sie die Treppen empor. Erst als Rubberstein die Flurtür aufschloß, fragte Fenner angstvoll:

„Ob die Komtesse uns öffnen wird, falls sie in ihrem Zimmer ist? Oder – ob wir nicht lieber auf den Boden gehen? Vielleicht –“

„Sie ist in ihrem Zimmer,“ erklärte Rubberstein kurz und betrat den Flur.

Dann klopfte er leise bei Katharina an.

Nach einer Weile fragte sie von drinnen: „Wer ist denn da?“

„Rubberstein –“

Die Tür wurde daumenbreit geöffnet.

Fenner drängte Idor jetzt beiseite.

„Sie waren doch auf dem Boden, Komtesse,“ flüsterte er. „Wir wollten den Kerl auf dem Dach abfangen. Wir hörten, wie Sie –“

Die Komtesse hatte langsam die Tür vollends geöffnet.

In ihrem Zimmer brannte die Deckenlampe. Ein eisiger Blick traf Fenner, ein Blick der Verachtung und der Geringschätzung. Und ebenso eisig sagte sie, als wäre Erwin Fenner Luft für sie:

„Herr Rubberstein, ich möchte Sie allein sprechen. Ich bin in fünf Minuten bei Ihnen.“

Fenner stand wie eine Bildsäule da.

Er war ganz fahl geworden. Sein hilfloser Blick irrte von der Tür zu Rubberstein hin. Eine zwecklose Frage schwebte ihm schon auf den Lippen, die Frage, weshalb die Komtesse ihn plötzlich mit solcher Verachtung behandelte, – da sah er um Idors Lippen das Zucken eines halb höhnischen, halb gehässigen Lächelns. Es war ihm, als stünde er plötzlich ganz allein auf der Welt da. Er schaute zur Seite, nur um den jäh aufsteigenden Wunsch zu unterdrücken, Rubberstein in das hämisch grinsende Gesicht zu schlagen. Hätte er dieses Gesicht weiter beobachtet, dann wäre ihm die Veränderung nicht entgangen, die das lebhafte Mienenspiel des Verwachsenen zeigte. So aber sagte er kurz und in geradezu verletzendem Ton:

„Die Komtesse wird mir erklären müssen, worauf diese plötzliche Wandlung bei ihr zurückzuführen ist. Von Ihnen, Herr Rubberstein, wünsche ich keine derartige Erklärung. Das Gesicht des Menschen ist der Spiegel der Seele. Was Ihr Gesicht soeben ausdrückte, genügt mir, Ihnen in Zukunft aus dem Wege zu gehen.“

Er machte kehrt und ging in sein Zimmer, riegelte sich ein, warf den regenfeuchten Ulster auf das Sofa und setzte sich in einen der Gobelinsessel, die diesem möblierten Heim einen schwachen Anstrich von Eleganz gaben.

So brütete er eine Weile regungslos vor sich hin.

Verbittert und verärgert legte er sich schließlich zu Bett. Doch der Wohltäter Schlaf blieb ihm fern. Er hörte drüben bei Rubberstein jetzt durch die Verbindungstür, die von jeder Seite nur durch einen Schrank und dünne Vorhänge verdeckt war, dauernd das Gemurmel von Stimmen. Es war längst drei Uhr morgens, und doch war Katharina noch bei Rubberstein. Was mochten die beiden nur zu besprechen haben?! – Ihm wurde immer heißer unter dem Zudeck. Er kämpfte mit sich. Wollte er sich wirklich zum Horcher erniedrigen?! – Er wühlte den Kopf in die Kissen. Aber das Gemurmel schlich sich weiter in Ohr und Hirn ein, weckte allerlei eifersüchtige Bilder, bis – bis er mit verzerrtem Gesicht sich aufrichtete, sich notdürftig ankleidete und den Kleiderschrank von der Tür geräuschlos abrückte, die Vorhänge beiseite schob und so zum ersten Male sah, daß der Türschlüssel hier an dieser Seite im Schloß steckte.

Schwitzend vor innerer Erregung drückte er die Klinke langsam herab, nachdem es ihm gelungen war, den Schlüssel geräuschlos herumzudrehen.

Er atmete auf. Die Tür stand zwei Handbreit offen.

Jedes Wort drang jetzt mit jeder Tonfärbung deutlich herüber.

Rubberstein sagte gerade:

„Das alles hätten Sie niemals für sich behalten sollen, Fräulein Lampza. Ich bewundere Sie! Tatsächlich! Wie konnten Sie bei alledem nur so harmlos-heiter tun? Das muß ja eine dauernde Folter für Sie gewesen sein.“

„Das war es auch!“ Katharina schluchzte leise auf. Dann gewann ihr wahres Wesen wieder die Oberhand „Die dummen Tränen!“ sagte sie bitter. „Als ob dadurch etwas gebessert würde?! – Ich werde Ihnen jetzt die drei Briefe holen. Dann sollen Sie selbst feststellen, ob die Schrift nicht Ähnlichkeit mit der des Doktors hat.“

Erwin Fenner zuckte zusammen – War er etwa gemeint?! Drei Briefe?! Er hatte nie einen Brief an Katharina geschrieben, nur ein paar Ansichtskarten, wenn er als Aufkäufer seiner Firma auswärts geweilt und die Sehnsucht nach der Geliebten ihm die Feder in die Hand gedrückt hatte!

„Ich bin gespannt!“ sagte Rubberstein nur. „Bitte, holen Sie sie nur –“

Fenner kam ein Gedanke, der rasch zur Tat wurde. Ihm war es gleichgültig, daß sein Anzug nicht vollständig war, daß er keinen Kragen, keine Krawatte umhatte. Er schlug den Kragen seiner Hausjoppe hoch und schaltete das Licht aus, öffnete seine Tür und sah gerade noch, wie Katharina in ihrem Zimmer verschwand.

Er folgte ihr, klopfte leise an, klopfte nochmals und trat dann rasch ein.

Sie stand vor dem kleinen, altmodischen Mahagonischreibtisch. Ihr erstaunter Gesichtsausdruck änderte sich schnell. Eine Blutwelle flutete ihr in die Wangen.

„Verlassen Sie mein Zimmer sofort!“ sagte sie hart und feindselig.

Auf der Schreibtischplatte lag noch der kleine Damenrevolver, den sie vorhin mit auf den Boden genommen hatte. Ihre Rechte umkrallte unwillkürlich den weißen Elfenbeinkolben.

Fenner kam rasch auf sie zu, blieb dicht vor ihr stehen.

„Was gibt Ihnen ein Recht, mich so – so zu behandeln, Komtesse?!“ stieß er hervor. „Mag vorliegen, was da will: man verurteilt niemand ungehört! Ich denke, wir beide waren gute Freunde! Sollten Sie nicht schon aus Gerechtigkeitsgefühl mir mitteilen müssen, was –“

Sie lachte kurz auf. Das Temperament, das slawische Blut in ihren Adern trieb sie über Maß und Ziel hinaus.

„Der Familienschmuck der Lampzas verlohnt schon eine kleine Komödie, nicht wahr?!“ sagte sie schneidend. Und fügte hinzu: „Sollten Sie diese Briefe nicht kennen?!“ Sie brachte die linke Hand hinter ihrem Rücken zum Vorschein.

Fenner war’s, als wäre er plötzlich ein anderer geworden. Er verlor die Gewalt über sich, packte zu, riß Katharina die Briefe aus der Hand.

Sie schrie auf.

„Schuft! Schuft!“

Der rechte Arm fuhr hoch.

Fenner hatte die Revolvermündung dicht vor dem Gesicht.

„Her mit den Briefen!“ keuchte die Komtesse. Ihre dunklen Augen flammten. Sie war blaß geworden.

„Werfen Sie die Briefe zu Boden! Dann – hinaus mit Ihnen! Die Polizei wird –“

7. Kapitel.

Die Tür hatte sich langsam geöffnet, und Rubberstein sagte vorwurfsvoll:

„Meine Herrschaften, so erledigt man derartiges nicht! Kommen Sie bitte mit zu mir hinüber. Doktor Fenner hat Anspruch darauf, sich verteidigen zu können. – Mutter Bing scheint in Ihrem Zimmer, Herr Doktor, heute mit Aufräumen nicht recht fertig geworden zu sein.“

Sein Blick haftete sekundenlang auf Katharinas Kleiderschrank.

Fenner wurde verlegen. Er verstand die Andeutung. Rubberstein hatte doch gehört, daß er den Schrank abgerückt und die Verbindungstür aufgeschlossen hatte.

„Bei Ihnen ist es also zu ungemütlich, Herr Doktor,“ fügte Idor hinzu. „Bitte, Fräulein Lampza. Gehen Sie nur voran.“

Katharina schaute Rubberstein, der näher gekommen war, dankbar an.

„Ich will die Briefe wiederhaben,“ meinte sie weit ruhiger.

Fenner war wie aus bösem Traum erwacht. Scham und Verlegenheit, heimliche Wut gegen sich selbst, daß er sich so weit hatte vergessen können, und die Erkenntnis, Rubberstein hätte ihn hier als Lauscher vor der Komtesse bloßstellen können, ohne von dieser Gelegenheit Gebrauch zu machen, nahmen ihm die gewohnte Sicherheit.

Er stammelte eine Entschuldigung und reichte der Komtesse die Briefe zurück.

Ohne ihn anzusehen ging sie dann in Idors Zimmer und setzte sich in dieselbe Sofaecke wie vorhin. Fenner war ihr zögernd gefolgt.

Fenner war jetzt wieder Herr über seine Nerven geworden. Er empfand dunkel, daß er bisher hier eine klägliche Rolle gespielt hatte. Das Bewußtsein, nichts getan zu haben, was Katharinas Benehmen ihm gegenüber rechtfertigen könnte, gab ihm in Haltung und Sprache etwas Ungekünsteltes, Wahres.

„Dürfte ich jetzt um Aufklärung bitten,“ wandte er sich nach links an die Komtesse.

Idor mischte sich ein. „Sie gestatten, daß ich für Sie spreche, Fräulein Lampza. Sie haben heute abend aus Kleinigkeiten herausgemerkt, daß wir, Doktor Fenner und ich, seit einigen Tagen bemüht sind, jene Leute abzufangen, die auf dem Hausboden nächtlicherweile umherschleichen. Sie hörten, wie wir an zwei Abenden auf den Boden gingen, hörten, wie wir heute das Haus verließen und sagten sich, dies müßte abermals mit den Bodengeheimnissen irgendwie zusammenhängen. Da Sie außerdem in den letzten zwei Wochen drei sehr merkwürdige anonyme Briefe erhalten hatten, die ebenfalls zum Teil den Hausboden hier angingen, trieb eine unter diesen Umständen durchaus verständliche Neugier Sie selbst auf den Boden. Sie holten sich die Schlüssel aus dem Badezimmer, nahmen Ihren Revolver, der einst Ihrer Großmutter gehört hatte, dazu ein Licht und fanden oben im Schlüsselloch der Eisentür zu den Bodenverschlägen eine Schraube, die Sie jedoch herausstoßen konnten. So überraschten Sie einen in einen dunkelgrauen Sportanzug gekleideten Neger, der vor Ihnen den Gang hinab zur Dachluke flüchtete und an einem Seil emporklettern wollte. Sie zwangen ihn, wieder herabzukommen und stellten mit ihm ein kurzes Verhör an. Der Neger sprach leidlich deutsch, machte den Eindruck eines halb Betrunkenen, gab wirre Antworten und stieß Sie schließlich zur Seite und entfloh. – So war es doch?“

„Ja –“ nickte Katharina zaudernd, während ihre Finger in nervösem Spiel in ihrem Schoße ruhten.

Fenner hatte den ganz bestimmten Eindruck, daß hier irgend etwas nicht stimmte. Die Komtesse schien doch nicht alles Rubberstein anvertraut zu haben. Idors Frage am Schluß hatte ihm etwas seltsam geklungen.

„Aus den wirren Erklärungen des Schwarzen,“ fuhr Rubberstein fort, „ging zu Ihrem Erstaunen immerhin hervor, daß er im Auftrage eines Mannes gehandelt hätte, der ihn gut bezahlte, den er aber nicht weiter kannte. Er deutete an, daß dieser Herr ihm dreimal je einen Brief gegeben hätte, den er in den Briefeinwurf der Flurtür Mutter Bings hatte werfen müssen. – Auf die erneute Frage Fräulein Lampzas, was er denn bei seinen nächtlichen Besuchen auf dem Hausboden hätte tun sollen, erwiderte der Neger in derselben unzusammenhängenden Weise, der Herr habe nur verlangt, er solle aufpassen, daß kein Fremder dort nachts eindringe, – eine Behauptung des Schwarzen, die natürlich durchaus unglaubwürdig ist. Als Fräulein Lampza ihn dann näher über den Herrn ausforschen wollte, griff er in die Tasche und hielt ihr einen zerknitterten Zettel hin, sagte dazu, dies sei die richtige Schrift des Herrn. Dieser Zettel, den Fräulein Lampza erst in ihrem Zimmer glattstrich und las, war unverkennbar von Ihnen geschrieben, Herr Doktor –“

Fenner machte eine heftige Handbewegung „Unmöglich! Von mir?! Ich kenne keinen Neger.“

„Darüber später. – Fräulein Lampza verglich nun die Schrift der drei anonymen Briefe mit der des Zettels und einiger Postkarten, die Sie ihr geschickt hatten, und fand auch eine gewisse Ähnlichkeit heraus. – Den Inhalt der Briefe kenne ich noch nicht. Ich werde sie jetzt vorlesen.“

Fenner schüttelte den Kopf. „Unbegreiflich!“ murmelte er und blickte Rubberstein wie hilfesuchend an. Der nickte ihm freundlich zu und langte dann über den Tisch, ließ sich die drei Briefe von Katharina geben und las den ersten vom 2. November vor.

„Sie haben die Lampza-Juwelen und den größten Teil des Vermögens Ihrer Großmutter gleich nach deren Tode beiseite geschafft, weil Sie fürchteten, es könnte ein Testament vorhanden sein, das Sie enterbte. Hüten Sie sich!“

Der zweite vom 6. November:

„Ich weiß, wo die Köchin Anastasia Gropetzka und Sie die Vermögenswerte verborgen haben! Noch eine Woche, und die Behörde wird alles beschlagnahmen. – Einer, der alle Betrüger entlarvt.“

Der dritte vom 12. November:

„Die Zeit ist um! Wenn Sie nicht noch heute auf den Boden gehen, wird es morgen zu spät sein. Hüten Sie sich!“

Rubberstein hockte wie ein Gnom auf dem Stuhle. Beim Lesen war er immer mehr in sich zusammengesunken, so, als ob er sich sprungbereit duckte.

Er stierte jetzt regungslos auf diesen letzten Brief, der in gewisser Weise andeutete, daß der Briefschreiber die Vermögenswerte auf dem Boden vermutete.

Fenner wieder starrte Rubberstein an. Er erwartete von ihm irgend eine Äußerung. Dann fragte er, sich nur mühsam zur Ruhe zwingend:

„Und das soll ich geschrieben haben – ich?!“ Die tiefste Empörung durchzitterte seine Stimme.

Idor sagte geistesabwesend: „Die Handschrift der Briefe ist verstellt, aber – es scheint doch Ihre Schrift zu sein, Herr Doktor.“

Fenner erhob sich heftig. Sein Blick traf die scheuen Augen Katharinas.

„Genug von alledem!“ rief er. „Ich bin hier überflüssig!“

Er wollte zur Tür.

„Halt!“ – Rubberstein streckte den Arm aus. „Halt – bleiben Sie!“

Er hatte Fenners Joppe gepackt.

Der Doktor riß sich los.

Idor sagte schnell: „Warten Sie noch eine einzige Frage ab, die ich an Fräulein Lampza richten möchte. Dann – werden Sie bleiben!“

Und zu Katharina: „Sie behaupteten, der Neger sei geflüchtet. Das Haus war verschlossen. Wie konnte er da ohne Schlüssel durch die Haustür auf die Straße gelangen?“

Fenner hatte sich umgedreht. Er sah, wie Katharina einen Moment die Augen schloß, als wollte sie ihre Gedanken sammeln oder – verbergen, was in diesen Augen vielleicht zu lesen war.

Sie öffnete sie wieder, blickte Idor an, blickte zur Seite und sagte schroff:

„Wie soll ich das wissen? Der Schwarze wird sich eben einen Hausschlüssel beschafft haben.“

Idor zog den Kopf noch tiefer zwischen die Schultern ein. Seine langen, tadellos gepflegten Finger stützten in etwas theatralischer Pose das Kinn. Die haarscharfe Geiernase schien sich mit der Spitze den Lippen noch mehr zu nähern. Fenner, der ihn im Profil vor sich hatte, dachte unwillkürlich an das Bild eines Mar’s, jenes unheimlichen Spukwesens der Balkanländer, das nachts den Menschen auf der Brust hockt und sie durch wahnwitzige Träume ängstigt.

Auch Katharinas Antlitz veränderte sich. Es sah plötzlich hilflos und verzweifelt aus.

Dann platzte Rubberstein schon mit der neuen heimlichen Anklage heraus.

„Fräulein Lampza, Sie sagen, Sie wissen es nicht. Wie stimmt dies zu der Tatsache, daß ich Ihr Gesicht hinter der Scheibe der Haustür sah, als der Neger vor uns über den Fahrdamm lief?! Und – wie stimmt dies zu der weiteren Tatsache, daß Sie uns gesehen haben müssen und doch rasch zur Seite traten, damit Sie nicht gesehen würden?!“

„Ich – ich war dem Neger die Treppen hinab gefolgt,“ erklärte sie überhastet. „Ich – ich habe Sie nicht erkannt, gar nicht bemerkt. Ich hatte nur Augen für den Schwarzen.“

„Ach, so ist’s!“ rief Rubberstein aufatmend „Und ich glaubte schon, daß Sie den Neger aus Gründen, die Sie mir verschweigen zu müssen glaubten, hinausgelassen hätten. Also so ist’s!“

Fenner war überzeugt, daß Idor nur Komödie spielte. Rubberstein zweifelte jetzt genau so an Katharinas Aufrichtigkeit wie er selbst. Er ging langsam zu seinem Platz zurück und setzte sich wieder.

Eine unheilschwangere Stille folgte.

Fenner fühlte deutlich, daß das Blättchen sich gewendet hatte. Bisher war er der Beschuldigte gewesen. Jetzt war es Katharina, die von Idor in diese Rolle hineingezwungen worden war.

Dann ließ Rubberstein die eine Hand vom Kinn sinken, faßte in die Tasche und reichte Fenner ein zerknittertes Blättchen Papier.

„Das ist der Zettel, Doktor,“ sagte er in dem alten kameradschaftlichen Ton.

„Danke, lieber Rubberstein,“ nickte er. Ihre Blicke begegneten sich. Die Freundschaft war wiederhergestellt – auf Kosten der anderen zwischen der Komtesse und Idor, denn diese würde es ihm ja nicht so leicht vergessen, daß er sie derart in die Enge getrieben hatte.

Fenner glättete den Zettel, überflog ihn. Es war seine Schrift.

„Erwarte Sie morgen zur selben Zeit an derselben Stelle. Der Boden muß geräumt werden. Die Sache eilt also.“

Fenner wußte: er hatte einmal irgendwo diese flüchtigen Bleistiftzeilen auf das Papier geworfen. Wo aber – wann? Und – wie war der Zettel in Besitz des Negers gelangt?

Er zog die Stirn kraus, dachte nach.

Dann – war er im Bilde. Sein Gedächtnis ließ auch dies wiederaufleben, diese Kleinigkeit.

„Der Zettel stammt von mir,“ sagte er mit einer gewissen Freudigkeit. „Ich schrieb ihn für einen gewissen Peukraz, einen Händler, den ich daheim nicht angetroffen hatte. Es handelte sich um einen Ankauf von alten Möbeln, sehr wertvollen Stücken, in Eberswalde. Die Möbel standen auf einem Boden, der wegen einer Dachreparatur geräumt werden sollte. Ein Zufall ist’s, daß also auch auf diesem Zettel ein „Boden“ herumspukt und daß dadurch ein Zusammenhang zwischen den anonymen Briefen und mir konstruiert werden konnte.“

„Ähnliches habe ich mir schon zusammengereimt gehabt,“ meinte Idor gelassen. „Wo wohnt dieser Peukraz?“

„Kleiststraße 152, Erdgeschoß. Er hat dort einen kleinen Antiquitätenladen mit Wohnung.“

Wieder Stille.

Plötzlich vom Sofa ein leises Schluchzen.

Katharina hatte die Hände vor das Gesicht gepreßt und weinte leise.

Dann sagte Rubberstein schon:

„Fräulein Lampza, die Unterredung hat Sie etwas angegriffen. Wir wollen morgen das weitere besprechen.“

Er erhob sich und zog den Sofatisch mehr ins Zimmer hinein, damit Katharina bequem hindurchkäme. Aber er stellte den Tisch dabei schräg, so daß sie nicht an Fenner vorüber mußte.

Sie stand hastig auf, schien etwas sagen zu wollen, blickte in das grelle Lampenlicht und – ließ es bei einem kurzen „Gute Nacht“ bewenden.

„Gute Nacht,“ und Fenner schnellte hoch. Ihn trieb es, Katharina nicht so fortzulassen. Er grollte ihr nicht mehr. Er begriff vollkommen, daß der Zettel und die Briefe sie notwendig hatten mißtrauisch machen müssen.

Da klappte die Tür bereits leise zu, und Idor drehte den Nachtriegel herum, sagte nun mit gedämpfter Stimme von der Tür her:

„Sie muß den Rest dieser Nacht schlaflos verbringen, unter bitteren Reuegedanken. Dann wird sie morgen weich wie Wachs sein und alles berichtigen, was sie heute entstellt erzählt hat.“

Fenner reichte ihm die Hand. Er war ehrlich gerührt.

„Idor, Du bist ein anständiger Kerl!“ sagte er etwas rauh, um seine innere Bewegtheit zu verheimlichen. „Auf Du und Du, wenn’s Dir recht ist!“

„Erwin, ich – bin ein Jud!“ meinte Rubberstein zaghaft.

„Quatsch! Es gibt da ein sehr treffendes Wort: Die Juden sind zu sehr Talmud, die Christen aber noch mehr Talmi! – Nun einen Kognak her, daß wir das Du begießen.“

8. Kapitel.

Die beiden Freunde blieben noch bis gegen vier Uhr morgens zusammen. Immer wieder erörterten sie, was Katharina wohl bewogen haben könnte, den Neger gleichsam zu schützen, indem sie seinetwegen sogar vor ein paar handgreiflichen Lügen nicht zurückgeschreckt war.

„Ich behaupte,“ erklärte Idor unter anderem, „daß der Schwarze ihr weit mehr bei dem sogenannten Verhör oben im Bodengang mitgeteilt hat, als sie eingestehen will. Er muß ihr da etwas berichtet haben, das sie aus irgend welchen Gründen zu verheimlichen bemüht ist. Sie fühlt sich also geradezu gewissermaßen abhängig von des Negers Verschwiegenheit.“

Und bei dem Meinungsaustausch über die Frage, in wessen Solde der Schwarze wohl stehen könnte und wer ein Interesse daran gehabt hätte, durch den Zettel, den der Neger doch fraglos absichtlich der Komtesse ausgehändigt hatte, Fenner zu verdächtigen, äußerte sich Rubberstein in seiner scharf durchdachten Weise folgendermaßen:

„Der ganze Fall liegt noch völlig dunkel. Daß der Schwarze, sicherlich ein Bursche von Intelligenz, von dritten Personen gedungen ist, unterliegt keinem Zweifel. Diese Leute sind es, die mit leidlichem Geschick in den 3 Briefen, deren Zweck ebenfalls noch unklar ist, Deine Handschrift, lieber Fenner, nach der Schriftprobe des Zettels nachgeahmt haben. Sie rechneten auch damit, daß der Neger einmal mit Katharina zusammentreffen könnte und gaben ihm genaue Anweisungen, wie er sich dann zu verhalten hätte. Sehr merkwürdig ist nun, daß die Komtesse auch bei der Unterredung mit mir bei der Behauptung blieb, der Neger sei halb betrunken gewesen. Auf meine eingehenden Fragen, woraus sie dies geschlossen hätte, sagte sie, er habe einen so seltsam stieren Blick gehabt. Diese Angabe hat mich auf eine ganz besondere Vermutung gebracht, nämlich die, daß der Schwarze – hypnotisiert war, das heißt, daß man ihn in der Hypnose als willenloses Werkzeug benutzt hat. – All diese Mutmaßungen sind jedoch zunächst gegenstandslos. Meine erste Aufgabe für den heutigen Tag wird die sein, herauszubringen, wie der Zettel, den Du für den Händler Peukraz geschrieben und in dessen Wohnung –“

„Nein, in dem Laden des Peukraz,“ verbesserte der Doktor. „Ich gab den Zettel seiner Frau.“

„Nun gut – wie dieser Zettel in die Hände der geheimnisvollen Mitspieler oder gar Hauptakteure dieser Geschichte der „Bodenrätsel“ gelangt ist. Ich werde nicht eher ruhen, bis wir dem Geheimnis, das hier offenbar vorliegt und das immer größere Ausdehnung annimmt, auf den Grund gekommen sind. Die Polizei lassen wir natürlich ungeschoren. Wir beide sind Manns genug, es mit diesen Leuten aufzunehmen.“

Und kurz vor dem Auseinandergehen sagte er dann noch:

„Die Komtesse ist der Ansicht, ihre Großmutter hat den Lampza-Familienschmuck und den Hauptteil ihres Vermögens dem Schloßverwalter Priszca mitgegeben. Sie irrt sich da bestimmt. Ich bin ganz fest überzeugt, daß alles, was wir jetzt an Abenteuerlichem erleben, in allerengster Beziehung zu diesen Vermögenswerten steht. Ich habe sogar bereits noch eine weitergehende Überzeugung gewonnen: daß Menkerlongs Tod ebenfalls mit diesen Vermögensstücken zusammenhängt! – Wie dieser Zusammenhang herzustellen ist, weiß ich – noch nicht. Aber auch das werde ich ermitteln. – Nun gute Nacht, Erwin. Hoffentlich schläfst Du besser, als ich dies bei Katharina vermute.“

Dieser Wunsch ging in Erfüllung. Fenner lag kaum im Bett, als ihn trotz all der überstandenen Aufregungen eine bleierne Müdigkeit befiel. Im Nu war er eingeschlafen. Sein letzter Gedanke vor dem Hinabgleiten in das Reich der Träume gehörte der Geliebten.

Idor machte sich ganz leise zum Ausgehen fertig, verließ sein Zimmer und schlenderte gleich darauf die Bülowstraße entlang.

Schlüsselklappernd nahte ein Wächter der Wach- und Schließgesellschaft, eingehüllt in eine lange Pelerine.

Idor sah, daß er einen alten Graubart vor sich hatte mit gemütlichem Gesicht. Er bog seinen Schirm noch mehr nach hinten und sprach den Wächter an.

„Gehört auch Nr. 152 zu Ihrem Revier?“ fragte er, preßte den Schirmstock mit dem Armstumpf fest und holte seine Zigarrentasche hervor.

„Jewiß, jewiß,“ meinte der Alte. „Soll ich aufschließen?“

„Bitte – bedienen Sie sich. Nehmen Sie nur gleich zwei. – So – Ich möchte Sie einiges fragen. Sie können tausend Mark verdienen. Aber Sie müssen verschwiegen sein.“

Der Alte steckte mit einem „Danke auch scheen!“ die Zigarren in die Tasche und sagte dann:

„Tausend Mark – wär’ nicht schlecht, Herr. Sie sind wohl Detektiv?“

„Ja. – Kennen Sie den Antiquitätenhändler Peukraz aus Nr. 152?“

„Ob ich den kenne! Jewiß!“

„Auch seine Frau?“

„Die erst recht. Der Peukraz ist ja man selten zu Hause. Er reist rum, kauft und verdient mit die alten Klamotten viel Jeld.“

„Verkehren auch nachts Leute bei Peukraz?“

„Ja, Herr, aber erst in letzter Zeit,“ erwiderte er dann.

„Auch – Neger?“

„Aha – auf den Schwarzen sind Sie aus! Dacht’ ich’s mir doch!“

„Sie haben den Neger also schon öfters beobachtet?“

„Jewiß. Na – son Schwarzer als Liebhaber, das is ja Jeschmacksache. Aber die Peukraz is ’n forsches Weib, und ihr Oller man son Handchen voll.“

„Haben Sie den Neger auch heute gesehen?“

„Ja, so vor ’ne Stunde. Er schloß die Haustür von 152 auf und jing rein.“

„Sie glauben, er ist der Liebhaber der Frau Peukraz?“

„Glauben?! Wat sollte er denn wohl sonst da? Die Peukraz soll’s schon, als noch ihr erster Mann lebte, ziemlich doll getrieben haben. Ich weeß det von ’n Kollegen aus die Pallasstraße. Da wohnte sie früher. Keen Wunder, daß ihr Erster sich uffjehängt hat. Wenn man auch in Nr. 13 wohnt!“

Idor hielt den Atem an. – 13 – 13!

„Hieß ihr Erster Menkerlong?“ fragte er dann scheinbar gleichgültig.

„Jewiß – Theodor Menkerlong!“