Hauptmenü

Sie sind hier

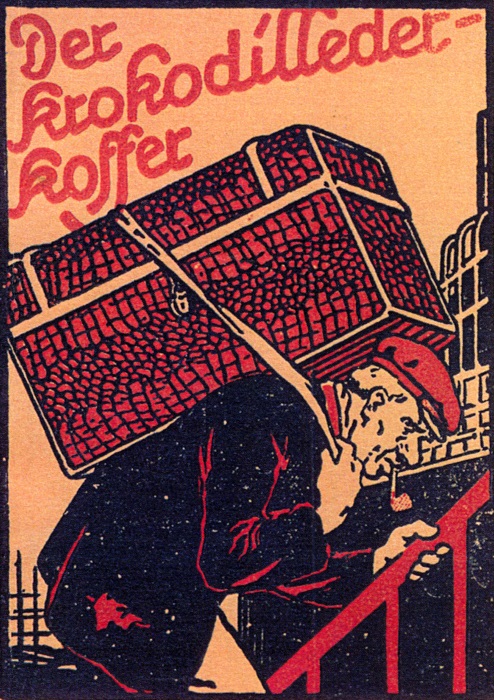

Der Krokodillederkoffer

Walther Kabel

Der Krokodillederkoffer

Kriminal-Roman

Verlag moderner Lektüre G. m. b. H.

Berlin 26, Elisabeth-Ufer 44.

Nachdruck verboten. Alle Rechte einschließlich Verfilmungsrecht vorbehalten. Copyright by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin 26. – 1923.

Druck: P. Lehmann G. m. b. H., Berlin.

1. Kapitel.

Feinde.

Frau Geraldine Gloux war viel zu stolz, sich an diesem wahnwitzigen Kampf um die Boote zu beteiligen. Sie stand auf dem kleinen Promenadendeck des „Senator Bellwin“, hatte die schmalen Hände um das Eisengeländer gekrampft und fühlte die Sturmstöße ihren vorgeneigten Körper mit solcher Gewalt treffen, als ob die Luft plötzlich in eine feste Masse verwandelt wäre.

Der Taifun riß ihr fast die Kleider vom Leibe. Ihr blondes Haar wehte aufgelöst hinter ihr wie eine Fahne. Klatschend schlugen Wellenspritzer um sie herum auf die Planken.

Und dort unten erkannte sie im Halbdunkel des Orkanes mehrere Knäuel kämpfender Menschen, wußte, daß diese Unsinnigen in ihrer Todesangst kreischten und brüllten, hörte jedoch nichts als das Heulen des Windes, das alle übrigen Laute verschluckte.

„Wie erbärmlich sie sich benehmen,“ dachte sie. „Da ist der lange Hauptmann Alberdeen, dort der würdige Doktor Graham! – Das wollen Männer sein!“

Sie ärgerte sich, daß sie jemals mit Alberdeen und Graham sich unterhalten hatte.

Und – da war auch der Baron Salfatara! Pfui – wie brutal er die Frauen zurückriß, wie er die Fäuste gebrauchte!

Angeekelt wandte sie den Kopf zur Seite.

Und sah dort an der Tür des Marconi-Häuschens keine drei Schritt entfernt einen Mann stehen.

Erkannte ihn, drehte den Kopf schnell wieder weg. –

Karl Perner kam breitbeinig, mühsam das Gleichgewicht haltend, auf sie zu.

Nun stand er neben ihr, schrie ihr ins Ohr:

„Ich werde Sie retten! Kommen Sie!“

Welche Frechheit! Was erlaubte sich dieser Deutsche!

Der tat ja, als hätte er nur zu befehlen!

Sie blickte ihn an – haßerfüllt, verächtlich.

„Lassen Sie mich allein!“

Unwillkürlich hatte sie ebenfalls die deutsche Sprache benutzt.

Karl Perner lächelte ganz wenig, machte kehrt, stieg die Treppe hinab und verschwand in seiner Kabine.

Er wußte: in fünf Minuten würde der Senator Bellwin wegsacken. – Der Dampfer war leck gesprungen. Das Hinterschiff lag schon ganz tief im Wasser.

Perner entleerte rasch seine beiden Koffer. Zum Glück brannte das elektrische Licht noch. Die Akkumulatoren waren eingeschaltet worden.

Der Dampfer rollte und stampfte in einer Weise, daß Perner oft genug gegen die Wand flog. Trotzdem richtete er seine beiden Koffer als Schwimmkörper her. Er hatte sie erst vor vier Tagen in Honolulu gekauft. Sie waren amerikanisches Patent. Nun sollten sie zeigen, ob sie zwei Menschen tragen würden.

Er schnallte sie aneinander, schnallte die Traggürtel daran fest, trug sie hinaus an die Steuerbordreling des Hauptdecks.

Die beiden letzten Boote stießen gerade ab, verschwanden im Nu in der Finsternis, die noch undurchdringlicher geworden.

Nun war er mit Geraldine Gloux allein auf dem sinkenden Schiff. Nun würde wohl bald auch diese stolze Frau von der Todesangst gepackt werden. Sie war ja nur ein Weib.

Wieder kletterte er die Treppe zum Promenadendeck empor.

Nun sah er Geraldine.

Im selben Moment ein ungeheurer Wasserberg mit einer durch das Dunkel wie Schnee leuchtenden Schaumkrone.

Donnernd traf die Riesenwoge den Dampfer, riß die Hände der Frau von den Eisenstangen, schleuderte die schlanke Gestalt Perner vor die Füße.

Er hatte sich schnell geduckt, hatte mit der Linken den Knopf des Treppengeländers umspannt, hatte so die Rechte frei, griff zu und bewahrte die Ohnmächtige davor, von den Wassermassen über Bord gewaschen zu werden.

Der Dampfer richtete sich nach dem furchtbaren Stoß nur wenig auf. Das Marconi-Häuschen war verschwunden. Die Woge hatte es weggepflückt wie eine reife Nuß.

Perner nahm die Frau in den linken Arm und gelangte glücklich bis zu seinen Koffern. Hier riß er ihr den weißen Leinenrock herunter. Der Stoff, voll Wasser gesogen, würde das Gewicht nur erhöhen. Er selbst warf Schuhe, Strümpfe, Jacke, Weste ab. Im Nu hatte er die Frau in den Traggürtel geschnallt, wartete nun auf eine neue Woge.

Das steuerlose Schiff drehte sich.

Die Woge kam, überspülte das Deck, hob die Koffer und die beiden Menschen hoch und trug sie von dannen. Perner war zufrieden. Die Koffer bewährten sich.

Er hatte die Hände frei und sorgte dafür, daß Geraldine, die noch immer halb bewußtlos war, nicht zu viel Wasser schluckte.

Dann kam sie zu sich – gerade als die finstere Wolkenschicht jäh sich spaltete und ein Stück des blauen, sonndurchleuchteten Himmels sichtbar wurde.

Geraldine Gloux starrte fassungslos um sich.

Eine Welle trieb über die beiden Menschlein hinweg.

Dann hatte Geraldine die Augen stier auf Perner gerichtet, nachdem die grünen Schleier vorübergezogen.

Karl Perner nickte ihr zu.

„Der Taifun läßt nach. Wir haben das Schlimmste überstanden!“ brüllte er.

Sie schloß die Augen.

Sie fühlte den Haß wieder hochquellen.

Nun – nun verdankte sie diesem – diesem Menschen ihre Rettung, diesem aufdringlichen Angehörigen einer Nation, die ihr vor sechs Jahren den Gatten auf den Schlachtfeldern in Flandern geraubt hatte!

Wenn doch nur recht bald ein Dampfer sie aufnehmen würde! Dann wollte sie diesem Perner abermals zeigen, wie sie ihn einschätzte. Einen Scheck würde sie ihm reichen. „Da – bitte, mein Dank!“ – Natürlich würde er den Scheck zerreißen.

„Scheck – Scheck?!“ schoß es ihr da durch den Kopf.

„Wo soll ich einen Scheck herbekommen?!“

Wieder ging eine Woge über sie hinweg.

Jetzt tanzten die Koffer oben auf einem Wellenberg.

„Achtung!“ brüllte Perner.

Geraldine riß die Augen auf.

Da trieb dicht neben ihnen ein umgekipptes, halb zerschlagenes Boot dahin. Ein Frauenkopf schwamm nebenbei. Die Kleider der Frau mußten sich im Boote verfangen haben.

Geraldine Gloux sah, daß die Frau tot war.

Und – da schämte sie sich ihrer Gedanken.

Perner hatte sie gerettet. Ohne Perner würde sie jetzt auch leblos in der grünen Flut schwimmen – eine Leiche, Fraß für Fische.

Sie schauderte. –

Der Riß in den Wolken erweiterte sich. Der Taifun hatte ausgetobt. – Morgens um sieben war der Orkan losgebrochen. Um zehn sprang der Dampfer leck. Um elf hatte jede Disziplin an Bord aufgehört. Da hatte der ekle Kampf um das nackte Leben begonnen. –

Die ersten Sonnenstrahlen trafen die tobende See und die beiden Schiffbrüchigen. Man hatte das Sturmzentrum des Taifuns hinter sich. Perner wußte, daß sie bald in ruhigem Wasser sein würden. Er blickte zu Geraldine hinüber. Sie hatte die Augen wieder geschlossen. Er ahnte, was hinter dieser hohen klugen Stirn vorging. Es war ja nicht schwer, dies zu erraten. Geraldine Gloux hatte ihn stets mit einer so deutlich hervorgekehrten Geringschätzung behandelt, daß jeder andere Mann vor Ärger errötet wäre.

Als Karl Perner ihr vor vierzehn Tagen im Atlantic-Hotel in Honolulu durch Doktor Graham vorgestellt wurde, hatte sie ihn[1] von oben bis unten gemustert und sich dann weggewandt.

Die Zuschauer dieser Szene hatten schadenfroh gelächelt. Dieser Deutsche, der ganz so auftrat, als ob er gänzlich vergessen hätte, daß er zu der Nation der Barbaren, der Boches, gehörte, war der internationalen Globetrottergesellschaft des Hotels längst ein Dorn im Auge.

Perner hatte seitdem so getan, als ob Geraldine Gloux für ihn nicht mehr existierte. Als er erfuhr, daß sie mit dem[2] Senator Bellwin nach[3] Hongkong reisen würde, belegte er gleichfalls eine Kabine auf demselben Dampfer. Er hatte seine Gründe dafür. Was er als Mann für diese Frau fühlte, kam erst in zweiter Reihe.

Noch nie hatten sie bis heute auch nur ein einziges Wort gewechselt. Und doch kannte Perner die junge Witwe besser als jeder andere. Er hatte sie ständig beobachtet, hatte sie sprechen gehört, hatte ihre Seele aus dem ergründet, was er sah und hörte.

Auf dem Senator Bellwin war er ihr bei der engen Gemeinschaft auf dem veralteten, nur mittelgroßen Dampfer tagsüber fast stündlich begegnet. Und nachts hatte er, da ihre Kabinentür der seinen schräg gegenüberlag, wie ein getreuer Hund sie bewacht.

Geraldine ahnte nichts davon. Sie ahnte ja überhaupt nicht, daß sie alle Veranlassung hatte, vorsichtig zu sein.

Während des Taifuns hatte Perner sich stets in ihrer Nähe gehalten. Als zwei der Rettungsboote schon in den Davits von den Wellen zertrümmert worden waren und um die übrigen Boote dieses beschämende Ringen der zu Bestien gewordenen Menschen begonnen hatte, imponierte ihm diese Frau zum ersten Male. Er erkannte, daß sie den Tod nicht fürchtete.

Und nun – nun war er allein mit ihr in der weiten Wasserwüste. Nun würde er ihr beweisen, daß ein Karl Perner sich niemandem grundlos aufdrängt.

Ja – er las ihr die Gedanken von der Stirn ab. Er hatte wieder den Haß in ihrem Blick gespürt, als sie sich klar geworden, was inzwischen geschehen. Nun überlegte sie wohl, wie sie in dieser für sie demütigenden Lage sich benehmen solle. –

Eine Strömung trieb die beiden Patentkoffer und die beiden Schiffbrüchigen immer weiter nach Westen zu. Das Meer wurde stiller. Die langen Wogen wiegten die Koffer träge auf und ab. Die Strahlen der Sonne wurden unangenehm fühlbar.

Perners Gesicht brannte wie Feuer. Die Salzteilchen des Meerwassers fraßen sich in die Haut ein. Und doch ließ er nicht nach, durch Schwimmstöße mit den Füßen den Koffern eine solche Stellung zu geben, daß die Sonne Geraldine nicht ins Gesicht schien.

Hin und wieder, wenn ein Wellenberg Ausblick über das Meer gewährte, spähte er besorgt in die Runde.

Kein Schiff – keine Insel – keine Küste! – Sollte er Geraldine nur deshalb gerettet haben, daß sie nun hier den hundertfachsten Tod des Durstes und Hungers sterben mußte?!

Abermals reckte er sich hoch. Während des Taifuns, der den Dampfer westlich der ehemals deutschen Marianen-Gruppe überrascht hatte, war er in der Kajüte des Kapitäns gewesen und hatte die Seekarte studiert. Es gab da nach Westen zu nur ein paar namenlose winzige Eilande. Die Küste Chinas war noch Hunderte von Meilen entfernt.

Perners Augen hingen jetzt fest auf einem Gegenstand, der hinter ihnen auf den Wogen trieb.

Ein Boot – ein gekentertes Boot!

„Frau Gloux!“

Geraldine schlug die Lider hoch.

„Dort nach Osten zu schwimmt ein Boot,“ sagte Perner. „Sind Sie imstande, mich durch Schwimmstöße zu unterstützen? Wir müssen auf das Boot zuhalten.“

Sie nickte nur, wich seinem Blick aus.

Zehn Minuten später befanden sie sich neben dem gekenterten Boot. Es war eins der drei größten Rettungsboote des Senator Bellwin. All die Menschen, die sich in blinder Lebensgier in diesem Boote zusammengepfercht hatten, waren ertrunken. Der Taifun hatte sie ausgeschüttet, hinab in das grüne Wassergrab.

„Wir müssen es aufrichten,“ sagte Perner wieder kurz und sachlich. „Es hat Schwimmkästen. Gelingt es uns, so kommen wir auch an die Verschläge mit dem Notproviant heran.“ –

Es gelang. Noch war das Boot bis zum Rande mit Wasser gefüllt. Doch bei der ruhigen See war es nicht schwer, zunächst durch Schaukelbewegungen einen Teil des Wassers hinauszuschwappen. Dann kletterte Perner hinein und zog ungeniert das bunte Oberhemd aus, machte daraus eine Art Sack und schöpfte damit das übrige Wasser aus.

„So – nun helfe ich Ihnen hinein, Frau Gloux –“

Er reichte ihr die Hände. Ein Schwung, und Geraldine sank erschöpft auf eine Ruderbank.

Perner fischte schnell die Koffer auf und legte sie ins Boot.

Unter den Ruderbänken war ein Bootshaken festgeschnallt. Mit diesem brach er die Kofferschlösser auf. Die Schlüssel lagen mit dem Senator Bellwin auf dem Meeresgrunde. Er klappte die Deckel hoch und legte die Koffer nebeneinander über zwei Ruderbänke.

„Setzen Sie sich dort auf den Boden in den Schatten, Frau Gloux,“ meinte er. „Ich werde jetzt mal die Proviantverschläge öffnen.“

Geraldine sah, wie er mit nacktem Oberleib den Bootshaken als Brechstange benutzte. Seine Muskeln spielten. Krachend fuhr die Eisenspitze in das Holz. Bis die eine Tür aufflog.

Der Verschlag enthielt ein Zinkfäßchen Trinkwasser, Blechbüchsen mit Konserven, Zwiebacken und Marmelade.

Der Heckverschlag war noch reichhaltiger ausgestattet: Reservesegel, ein ausziehbarer Patentmast, ein Kocher für Hartspiritus und anderes. –

Perner öffnete zwei Büchsen, füllte einen Becher mit Trinkwasser und sagte zu Geraldine:

„Da – bedienen Sie sich bitte.“

„Und Sie?!“ fragte sie etwas scheu.

„Ich esse nachher. Ich muß erst den Mast aufrichten und das Segel anbringen.“ –

Eine Viertelstunde später trieb das Boot mit gefülltem Segel vor dem Winde nach Westen. Perner hatte sich die Hälfte seines Oberhemdes wie einen Turban als Sonnenschutz um den Kopf gewickelt. Die andere Hälfte hatte er Geraldine gereicht.

„Sie können nicht ohne Kopfhülle bleiben,“ meinte er nur. Und sie hatte denn auch ihr loses Haar hochgeknotet und sich ebenfalls einen Turban mit Hilfe des Hemdes hergestellt.

Nun lehnte Perner am Steuer und aß. Geraldine kämpfte eine Weile mit sich. Dann verließ sie den Schatten der Koffer, richtete sich auf und setzte sich neben Perner. Ihre grauen Augen ruhten auf seinem bartlosen hageren Gesicht.

„Ich danke Ihnen, Herr Perner –“

Sie streckte ihm die Hand hin.

„Nichts zu danken, Frau Gloux.“ Er schaute nach oben, wo ein paar Möwen kreischend dahinschossen.

Ihre Hand sank in den Schoß zurück.

Sie war rot geworden. – Ah – jetzt rächte er sich! – Und sie dachte an die Szene im Speisesaal des Atlantic in Honolulu.

„Verstehen Sie ein Boot zu steuern?“ fragte er dann. „Ich möchte noch das zweite Segel setzen. Da vor uns taucht eines der Inselchen auf, die hier namen- und herrenlos die Öde des Stillen Ozeans angenehm beleben. Wir müssen auf dem Eiland bleiben, bis ich unser Boot etwas seetüchtiger ausgerüstet habe.“

„Ja – ich verstehe es,“ erwiderte sie herb.

Und wieder flammte in ihr der Haß auf.

Nein – Perner war kein Gentleman! Wie hatte er in dieser Lage es ihr noch nachtragen können, daß sie ihn damals schlecht behandelt hatte? Er wußte doch, daß sie nach kaum halbjähriger Ehe ihren Gatten hatte hingeben müssen – dort in Flandern! Er wußte, daß sie die Deutschen haßte und verachtete. Sie hatte nie ein Hehl daraus gemacht.

2. Kapitel.

Das andere Boot.

„Sie irren, Frau Gloux. Ich bin nicht Kaufmann, wenn ich mich auch als solcher in Honolulu ausgab. Ich bin Privatdetektiv.“

Zwischen ihnen stand auf einem Korallenblock der Spirituskocher. Rundum rauschten schlanke Kokospalmen. Geraldine schaute Perner zweifelnd an.

„Ich hatte in Honolulu dienstlich zu tun,“ fügte er hinzu. „Es war da vor drei Monaten aus Berlin ein Bankangestellter mit 24 000 Dollar geflüchtet. Die Bank beauftragte mich, dem Ausreißer die kostbaren Dollarnoten abzunehmen. In Honolulu erwischte ich ihn. Er hatte noch 18 000 Dollar bei sich. Ihn selbst ließ ich laufen. Wozu die Kosten des Transports nach Deutschland?!“

Geraldine war noch immer ungläubig.

„Wo haben Sie denn das Geld, Herr Perner?“

„Ich habe es bei der Filiale der Manhattan-Bank eingezahlt. Sollte ich mich damit herumschleppen?“ –

Das Wasser im Kessel kochte. Perner nahm die Teebüchse und streute etwas Tee in den Kessel, setzte ihn auf die Erde und meinte: „Nun kann das Abendbrot beginnen.“

„Die erste Mahlzeit hier auf der Koralleninsel,“ sagte Geraldine gedankenvoll.

„Und nicht die letzte hier. – Bitte, langen Sie zu, Frau Gloux –“

Er biß in einen Zwieback hinein und fischte aus der Konservenbüchse mit der Gabel ein Stück Fleisch heraus. Auch Geraldine aß.

„Waren Sie von jeher Detektiv, Herr Perner?“ begann sie die Unterhaltung wieder.

„Nein. Ich war Schiffsingenieur beim Norddeutschen Lloyd. Als die Entente sich nach dem Kriege alle Mühe gab, auch unsere Kauffahrteiflotte zu beschlagnahmen, wurde ich brotlos. Ein Freund, ein früherer Kriminalkommissar, nahm mich in seine Detektei auf.“

„Und der neue Beruf sagt Ihnen zu?“

„Außerordentlich. Unsere Firma hat viel zu tun. In Berlin werden jetzt täglich Millionenwerte gestohlen.“

Er füllte die Becher mit Tee.

„Übrigens habe ich im Atlantic in Honolulu den Faden irgend eines Geheimnisses aufgenommen.“

„Faden aufgenommen?“ Ihre deutschen Sprachkenntnisse reichten nicht hin, diese Redensart zu verstehen.

„Ich meine damit, daß ich einem Geheimnis auf die Spur gekommen bin. Es wohnte da eine Dame, die von zwei eleganten Asiaten ständig belauert wurde. Ganz zufällig merkte ich das. Zweimal verhinderte ich, daß die beiden während des Soupers in die Zimmer der Dame eindrangen, indem ich den leeren Flur entlangging und sie verscheuchte. Da die Dame keinerlei Schmuck trug und auch stets betonte, ihre Juwelen lägen in einer Bank in Kalkutta, mußte ich –“

Geraldine starrte ihn an. „Kalkutta –?! Bin ich diese Dame?“ rief sie atemlos.

„Ja.“

Da lachte sie laut auf. „Ich?! Zwei Asiaten?! – Herr Perner, das kann nicht sein! Diebe würden bei mir nichts gefunden haben.“

„Stimmt! Gerade weil Sie nur mit einem Scheckbuch reisten, weil Sie auf jedes Schmuckstück verzichteten, müssen die Leute anderes von Ihnen gewollt haben, Frau Gloux.“

„Unmöglich!“ Es klang doch schon unsicher.

„Die beiden Leute waren Inder. Und Sie leben jetzt in Indien, Frau Gloux.“

„Ah – nun besinne ich mich: die beiden hageren schwarzbärtigen Kaufleute!“

„Ja. Tamahoru und Moradara, angeblich aus Benares.“ Er trank einen Schluck Tee. „Nun werden die beiden wohl tot sein. Sie waren ja ebenfalls auf dem Dampfer. Ich glaube kaum, daß eins der Rettungsboote dem Taifun entronnen ist.“

Geraldine aß weiter. Ihr Interesse für die Inder war erloschen.

„Trotzdem geht das Geheimnis weiter,“ fuhr Perner gelassen fort. „Die Inder haben Ihre Abreise telegraphisch nach Agra gemeldet.“

Da flog ihr Kopf hoch.

„Gemeldet? Nach Agra?“ – Ganz hilflos starrte sie Perner an.

„Ja. Nach Agra. Und unweit Agra liegen die Plantagen, die Sie von Ihrem Gatten geerbt haben, Frau Gloux. Die Depesche lautete – ich habe sie am Schalter mitgelesen, als der Beamte sie Tamahoru abnahm:

Mr. Tamar Gandi, Agra, Dobble-Straße 18.

Reisen mit ihr morgen mit Senator Bellwin nach Hongkong. Bisher nichts ausgerichtet. – Tamora.

Dieses „Tamora“ dürften die Anfangsbuchstaben der beiden Inder sein: Tamahoru und Moradara. Und „mit ihr“ kann sich nur auf Sie beziehen, Frau Gloux.“

Geraldine erhob sich rasch von dem Korallenblock, den Perner ihr als Sessel vorhin herbeigeschleppt hatte.

Hastig durchschritt sie den Kokospalmenwald und stand nun am Ufer des runden seeartigen Beckens, das von dem ringförmigen Koralleneiland eingeschlossen wurde. Sie wollte mit sich allein sein. Perner sollte nicht sehen, wie ihr die Scham jetzt das Blut in die Wangen trieb. Diesen – diesen Mann, der sie schon dort in Honolulu beschützt hatte, der doch offenbar um ihre Sicherheit besorgt gewesen, hatte sie zum Gespött der übrigen Hotelgäste gemacht?!

Nun wußte sie ja, weshalb er immer wieder in ihrer Nähe aufgetaucht war. Nun erkannte sie, wie sie sich seine still beobachtenden Blicke zu deuten hatte!

Und – wenn sie jetzt umkehrte, vor ihn träte und ihn um Verzeihung bäte, würde er dann nicht wieder wie vorhin im Boot ihre Hand übersehen und mit einer nichtssagenden Redensart über ihre ehrliche Reue hinweggleiten?! –

Sie hatte umkehren wollen. Sie wagte es nicht. Sie schritt weiter über den knirschenden weißen Muschelkies des Strandes, der jetzt in allen seinen Teilen vom rotvioletten Lichte der untergehenden Sonne umflossen war.

Sie selbst in ihrer zerknitterten bastseidenen Bluse, in dem einst weiß gewesenen Crepe-de-Chine-Unterrock, den dieses Abenteuer bereits zu einem unansehnlichen Fetzen gemacht hatte, in den durchweichten weißen Halbschuhen und den weißen Florstrümpfen, die beide auch höchst fragwürdig ausschauten, – sie selbst wanderte ebenfalls durch dieses seltsame Abendrot der Tropen dahin wie die schemenhafte rotviolette Gestalt eines Weibes auf einem uralten verblichenen Pastellbild.

Und war doch ein moderner Mensch, diese Geraldine Gloux, geborene Lady Warwylc, Engländerin nicht nur von Geburt, sondern aus innerster Überzeugung, dabei mit achtzehn zum Entsetzen ihrer in Vorurteilen erstarrten Familie schon mitten in der Frauenbewegung, mit zwanzig Braut des Hauptmanns Emmery Richard Allan Gloux vom 1. indischen Kamelreiterregiment, den sie als freiwillige Pflegerin im Lazarett kennengelernt hatte, wo er mit einem Beinsalonschuß durch seine frisch-fröhliche Art und seine lustigen Augen mehr Schaden anrichtete als an der Front, – wurde nach kurzer Ehe Witwe, fand das Leben in Oldengland sehr bald herzlich langweilig und übernahm als Dreiundzwanzigjährige die Bewirtschaftung der verlotterten Glouxschen Plantagen, wo sie dann überall derart scharf zufaßte, daß das gesamte Angestelltenpersonal in kurzem vor ihr mehr Respekt hatte als jemals vor dem leichtlebigen, eleganten, monokeltragenden und nunmehr toten Hauptmann.

Blieb bei alledem die elegante, vornehme Dame von Welt; reiste bald hierhin, bald dorthin, immer allein, nur – wie sie stets betonte – mit dem Scheckbuch bewaffnet, wodurch sie sehr fein auf die Allmacht des Geldes anspielte.

Es war eine gewisse Unrast in ihr, die sie selbst nicht begriff. Es war unverbrauchte Kraft, unverbrauchtes Weibestum, das in ihren Adern klopfte. Sich dies ehrlich einzugestehen, dazu war Geraldine viel zu sehr Engländerin, viel zu sehr in Anschauungen erzogen, daß alles, was mit dem intimen Problem der Liebe zusammenhing, tierisch und plebejisch sei. Diese Anschauungen waren in der kurzen Ehe mit dem Frauen gegenüber nicht gerade zartfühlenden Hauptmann auch nicht gerade in natürliche Bahnen gelenkt worden. –

Wie sie nun so durch den Frieden dieser weltfernen, kaum tausend Meter breiten Gürtelinsel dahinschritt, umrauscht von schlanken Palmen, umbraust vom Toben der Brandung draußen am Klippenring, begleitet von dem Geschrei unzähliger Seevögel, die das Eiland von jeher als ihren alleinigen Besitz betrachtet hatten, da stieg mit einem Male eine andere, bisher völlig ausgeschaltete Frage in ihr auf: „Liebt dieser Deutsche Dich etwa? Hat er deshalb den beiden Indern nachgespürt? War es nicht lediglich „ein Zufall“, daß er auf diese braunen würdevollen, tadellos gekleideten Vertreter des modernen Indiens aufmerksam wurde?“

Sie blieb stehen. Sie hatte jetzt den östlichen Außenstrand erreicht. Vor ihr lag ein Ring ruhigen Wassers. Dann kam die Riffreihe, an der die Wogen unaufhörlich zerschellten.

Sie stand und schaute über das endlose Meer.

Liebte dieser Perner sie wirklich?

Es überrieselte sie plötzlich heiß.

Sie sah ihn vor sich mit nacktem Oberkörper, den Bootshaken in den Händen.

Nie hatte sie geglaubt, daß ein Männerleib von so kraftstrotzendem Ebenmaß sein könnte wie dieser.

Nie hatte sie auch geahnt, daß ein Vertreter der verhaßten Nation eine so unerschütterliche, fast blasierte Ruhe besitzen könnte. Sie hatte bisher diese durch nichts zu störende kühle Gelassenheit für ein Stammesmerkmal ihres eigenen Volkes angesehen. –

Karl Perner – ein Detektiv – nur ein Detektiv! – Durch diesen Gedanken suchte sie alles andere jetzt zu verdrängen. Denn – sie empörte sich gegen sich selbst. Sie war mit einem Schlage wieder Britin! Eine Frechheit, eine Dreistigkeit ohnegleichen wär’s, wenn Perner wirklich derartige Gefühle hegte, wenn er sie vielleicht nur deshalb gerettet hatte, um sie sich zu verpflichten! Sein ablehnendes, fast verletzendes Benehmen jetzt konnte sehr gut nichts als feine Berechnung sein!

Plötzlich riß sie sich den Turban vom Kopf.

Ein Stück eines Männerhemdes! War sie denn unzurechnungsfähig gewesen, als sie es sich um den Kopf geschlungen hatte? War es der Einfluß seiner tiefen, gleichmäßigen und doch so herrischen Stimme gewesen, die ihr die klare Überlegung geraubt hatte?

Sie schleuderte den bunt gestreiften Stoff auf die weißen Muscheln.

Sie ballte die Fäuste.

Hörte hinter sich das Knirschen einer der hellen Kalkschalen.

Wußte, daß es Perner war.

Glühende Lohe schoß ihr ins Gesicht. – Er hatte sie beobachtet, er hatte mit angesehen, wie sie den Stoff, die einzige Hülle seines Oberleibes, mit zorniger Gebärde von sich geworfen hatte, – diese Hülle, die ihn vor den Sonnenstrahlen geschützt und die er vielleicht nur ihretwegen dem anderen Zwecke bestimmt hatte!

„Wir werden nicht mehr lange allein sein, Frau Gloux,“ sagte Perner hinter ihr. „Dort naht ein zweites Boot.“

Geraldine wandte sich nicht um. Sie gab sich Mühe, draußen auf See irgend etwas zu erkennen. Sie merkte, daß Perner neben sie trat, daß er sich bückte und den Stoff aufhob.

Endlich erkannte sie weit jenseits der Riffe ein Boot, das frei in der Luft zu schweben schien. Meer und Himmel bildeten dort keine klare Horizontlinie. Alles verschwamm in der seltsamen rotvioletten Färbung. So kam die Sehtäuschung zustande, als ob das Boot wie ein Riesenvogel durch den Äther zöge.

„Ich sehe das Boot,“ erwiderte sie nun. Noch immer wagte sie nicht, den Kopf nach Perner zu drehen.

„Ich sehe leider noch mehr, Frau Gloux, und zwar mit Hilfe des Fernrohrs aus dem Heckverschlag. In dem Boote befinden sich die beiden Inder und vier andere malaiische Matrosen des Senator Bellwin. Sonst niemand. Dabei ist es eins der mittleren Boote und könnte bequem sechzehn Personen aufnehmen.“

Nun schaute sie ihn an. Alles andere war vergessen.

„Sie – Sie fürchten, daß die Malaien –“

Er nickte und führte schnell ihren Satz fort: „– ja – mit den Indern gemeinsame Sache gemacht haben. Ein Boot mit nur sechs Mann hält sich leichter im Orkan. Und da es gerade die Inder sind, die mit den Malaien dort nahen, denke ich mir, daß wir guttun, zunächst mal diesen Leidensgefährten gegenüber einige Vorsicht walten zu lassen. – Kommen Sie, Frau Gloux. Gesehen haben uns die Leute noch nicht, selbst mit einem Fernglas nicht. Sie müssen ja gerade in das blendende Licht der sinkenden Sonne schaun. Immerhin – bücken Sie sich bitte ganz tief, bis uns die Palmen decken.“

Geraldine folgte ihm. Die Inder waren ihr gleichgültig. In dieser Hinsicht legte sie Perners Mitteilungen wenig Bedeutung bei. Ein Geheimnis?! Welcher Art?! Was sollten die beiden Inder wohl im Schilde führen?! Nein – etwas anderes beunruhigte sie: daß sie hier als Weib, als Europäerin die Lüsternheit der Asiaten reizen könnte! –

Perner hatte das Boot am Westufer vertäut. Dort hatten sie auch die Mahlzeit eingenommen Er gab Geraldine nun kurze Anweisungen, alle Spuren ihrer Anwesenheit hier zu beseitigen. Er selbst brachte das Boot, das infolge der einsetzenden Ebbe schon halb auf dem Trockenen lag, zu Wasser.

Geraldine arbeitete mit Eifer und Geschick. Zuletzt harkte sie mit einem trockenen angetriebenen Baumast den Muschelkies so auf, daß die Eindrücke des Bootskieles verschwanden.

Perner hatte unten an den Bootshaken ein breites Stück einer Ruderbank festgebunden. Mit diesem primitiven Ruder trieb er das Boot über den stillen Wassergürtel auf die Korallenriffe zu, die dort nach Nordwest sich zu einer vielfachen Reihe hoher Klippen auftürmten. Er hatte jetzt eins der Segel sich um den Oberleib wie einen Umhang gelegt und mit Schnüren festgebunden. Im Lichte der Abendsonne schimmerte sein Gesicht wie Bronze.

Geraldine saß am Steuer. Lautlos glitt das Boot dahin, schrammte jetzt über eine Untiefe hinweg und bog in die von Möwenschwärmen weiß punktierten hohen Klippen ein.

Mit wütendem Kreischen stoben die Möwen hoch. Ein Hagel von Unrat prasselte auf das Boot herab.

Perner zog das Boot jetzt mit dem Haken tiefer in die Klippen hinein, bis es von der Insel aus nicht mehr bemerkt werden konnte.

An einer terrassenartigen Ausbuchtung des größten der Korallenblöcke vertäute er es, half Geraldine dann auf die Klippe hinauf und warf ihr eins der Segel zu.

„Bedecken Sie sich. Die Möwen sind unleidlich,“ sagte er nur.

Das rosige Licht erlosch plötzlich. Die Sonne war verschwunden, und mit der in den Tropen stets zu beobachtenden Schnelligkeit senkte sich nun die Nacht über das Meer herab.

Perner, das dunkelblonde sonst gescheitelte Haar jetzt glatt zurückgestrichen, schwang sich von Zacke zu Zacke und legte sich oben flach auf die Klippe nieder.

Geraldine saß, in das Segel gehüllt, dicht an den Korallenfels geschmiegt. Perner rief ihr zuweilen von oben zu, was er drüben auf der Insel bemerkte.

Das Boot der Malaien hatte im Südwesten eine Durchfahrt durch den Riffring gefunden und war gelandet.

Perner kletterte wieder herab. Es war jetzt völlig finster geworden. Einzelne Sterne leuchteten am dunklen Firmament auf.

„Die Leute sind arglos geblieben, Frau Gloux,“ meinte Perner und setzte sich neben sie.

Auch die Möwenschwärme hatten sich verzogen. Nur die nahe Brandung sang noch ihr nimmermüdes Lied von der ewigen Kraft des Ozeans.

„Wir können hier getrost Tee kochen,“ fügte er hinzu. „Dies Versteck ist gut. Sie werden hier ruhig schlafen. Ich will nachher mal nach der Insel hinüberschwimmen. Man muß doch wissen, wie man mit den sechs Leuten daran ist.“

Geraldine wollte schon erwidern: „Das werden Sie nicht tun!“ aber das nachlässige Selbstbewußtsein, mit dem er ihr seinen Entschluß mitgeteilt hatte, warnte sie. Er würde ja doch nicht auf sie hören.

Er stieg nun ins Boot hinab und reichte ihr den Kocher und ein paar Konservenbüchsen, den Kessel und das Trinkwasser zu.

Schweigend nahmen sie die zweite Mahlzeit ein. Geraldine fand es rücksichtslos von Perner, daß er auch nicht einmal den Versuch machte, eine zwanglose Unterhaltung einzuleiten. Es lag jetzt etwas über ihnen wie eine geheime Feindseligkeit. Perner sprach nur das Allernötigste. Er hatte noch nicht vergessen, wie diese Frau voller Abscheu den Turban von sich geschleudert hatte. Und er?! Sein Rücken war voller Brandblasen durch die Sonnenbestrahlung. Für ihn hätte auch der untere Teil des Oberhemdes zum Turban gereicht. Aber daran hatte sie wohl nicht gedacht. Man mußte ihr diese gedankenlose, undankbare Selbstsucht, diese echt weibliche Schwäche genau so abgewöhnen wie all das andere.

Perner erhob sich. „Ich muß jetzt aufbrechen, Frau Gloux. Legen Sie sich nur nieder. Es kann recht lange dauern, ehe ich zurückkehre. Gute Nacht –“

Er schwang sich schon ins Boot hinab.

„Gute Nacht,“ erklang es hinter ihm.

3. Kapitel.

Der Krokodillederkoffer.

Perner schwamm mit langsamen Stößen im Bogen der Insel zu, landete an einer steilen Uferstelle, wo sich keine Muschelablagerung befand und das spärliche Gras in breiter Zunge von den Palmen sich bis ans Wasser ausgedehnt hatte. Hier kroch er weiter – nach rechts dem Lichtschein des Feuers zu, das die sechs dort hinter einem Korallenblock mitten im Palmenwalde angezündet hatten. Bald stand er aufrecht hinter einem blütenschweren Strauche, der jetzt in der Nacht seine Duftwellen weithin verbreitete. Keine fünf Schritt vor ihm hockten die beiden Inder und die vier Malaien um das Feuer herum, über dessen Glut ein Kessel auf drei Steine gestellt war.

Die Leute waren schweigsam: Nur selten tauschten sie eine Bemerkung aus. Sie benützten jenes Gemisch von Englisch und anderen Sprachbrocken, das in Ostasien und Indien sich zu einer internationalen „Hafensprache“ herausgebildet hat. Perner, der als Lloydingenieur hauptsächlich auf Amerikadampfern gedient hatte, mußte größtenteils den Sinn der kurzen Sätze erraten.

Er hörte immerhin genug, um sich vieles zusammenreimen zu können, was seine Vermutungen bestätigte. Die beiden Inder hatten die Malaien gleich beim Nahen des Taifuns für alle Fälle bestochen. So hatten diese dafür gesorgt, daß die Inder Plätze in dem ersten Boote erhielten, welches ausgeschwungen wurde. Das Boot war von dem Steuermann des Senator Bellwin geführt worden. Kaum war es in der Dunkelheit verschwunden, als die Malaien den Steuermann niederschlugen und als ersten über Bord warfen. Die anderen Insassen folgten: Frauen und Kinder! –

Perner wurde bleich vor ungeheurer Wut, als er diese farbigen Schurken so kaltblütig jetzt die Frage erörtern hörte, ob wohl noch andere Passagiere des Senator Bellwin mit dem Leben davongekommen sein mochten. Ihre Unterhaltung wurde lebhafter.

Tamahoru, der ältere der Inder, betonte, daß es ihm gleichgültig sei, wenn noch eines der Boote dem Taifun entgangen sein sollte.

„Was wir haben wollten, haben wir,“ fügte er hinzu.

Worauf einer der Malaien zögernd fragte:

„Es ist Gold in dem Koffer?“

Tamahoru verzog verächtlich das Gesicht.

„Nichts als die Wäsche der Mem Sahib (Frau) ist darin. Ihr könnt nachsehen, wenn Ihr wollt.“ –

Perner spähte umher, so weit der Lichtschein des Feuers reichte. Er bemerkte keinen Koffer.

Dann hatte ein anderer der Malaien schon erklärt:

„Vielleicht ist gedrucktes Geld darin. – Weshalb mußte ich denn gerade diesen Koffer aus der Kabine holen?!“

„Öffnet ihn doch,“ meinte Tamahoru kalt. „Was Ihr findet, könnt Ihr behalten.“ – Er tauschte einen schnellen Blick mit dem andern Inder aus.

Zwei Malaien sprangen auf und eilten zum Strande, zum Boote hinab, kehrten sofort mit einem flachen eleganten Kabinenkoffer aus Krokodilleder zurück.

Perner kannte diesen Koffer. Er gehörte Geraldine Gloux. –

Also hatte er doch recht gehabt: die Inder waren hinter Geraldine her – dieses Koffers wegen.

Gespannt beobachtete er, wie der Koffer nun entleert wurde. Die Wäsche flog hierhin und dorthin. Ein Reiseetui mit silbernen Toilettengeräten war das einzige, was die vier braunen Matrosen reizte. Sie teilten die Sachen unter sich.

Die beiden Inder saßen regungslos als Zuschauer dabei. Nur ihre Augen begegneten sich wiederholt.

Die Malaien ließen den leeren Koffer liegen und setzten sich wieder. Tamahoru griff nach einer Konservenbüchse. „Wir wollen essen und dann die Insel verlassen,“ meinte er.

Der andere Inder winkte einem Malaien. „Fülle die Becher!“ –

Perner wunderte sich, daß die Malaien wirklich so harmlos waren, nicht weiter zu fragen, welchen Wert der Koffer denn für die Inder besäße, die doch offenbar nur seinetwegen Geld und Menschenleben geopfert hatten.

Er überlegte. Es war am besten, wenn er rasch zu Geraldine zurückschwamm und ihr mitteilte, was er hier soeben festgestellt hatte. Sie würde ja wissen, was der Koffer etwa in einem Geheimfach noch enthielte. Dann konnte er, wenn nötig, den Koffer vielleicht noch an sich bringen.

Perner kroch langsam davon, richtete sich auf und lief zum Strande.

Als er sich den Klippen schwimmend näherte, sah er, daß Geraldine das Boot zwischen den äußersten Korallenfelsen vertäut hatte und am Steuer saß.

„Ich wollte Ihnen im Notfall zu Hilfe kommen“ erklärte sie kühl.

Triefend stand er vor ihr. Sein Bericht war mit wenigen Sätzen erledigt.

„Der Krokodillederkoffer ist ein Erbstück von meinem Manne,“ sagte sie nun verwundert. „Nein – von einem Geheimfach weiß ich nichts. Emmery hat den Koffer aus Indien mitgebracht, als sein Regiment nach dem Kriegsschauplatz verladen wurde. Als er dann zwei Monate nach unserer Hochzeit wieder an die Front mußte, empfahl er beim Abschied den Koffer meiner besonderen Obhut.“

„Wie drückte er sich dabei aus?“ fragte Perner gespannt.

Geraldine dachte nach. Und sie war erstaunt, daß sie jetzt so kühl die Einzelheiten dieses herzzerreißenden Abschieds sich vergegenwärtigen konnte, der ja ein Abschied für immer wurde. Sie hatte plötzlich die unklare Empfindung, daß Emmery ihr fern – ganz fern gerückt und daß sein Bild seltsam verblaßt sei – genau wie ihr Schmerz, der bisher noch stets in Gedanken an den gefallenen Gatten ihre Seele mit wehmütiger Trauer und dumpfem Groll gegen die verhaßten Germans, seine Mörder, erfüllt hatte.

„Er – er äußerte damals,“ erwiderte sie sinnend, „daß ich den Koffer nie aus der Hand geben und stets benutzen solle, da er für ihn ein teures Andenken darstelle –“

„An wen?“

„Das sagte er nicht.“ –

Perner grübelte vor sich hin. Er war überzeugt, daß es mit diesem an sich schon wertvollen Koffer etwas besonderes auf sich haben mußte und daß dieses „etwas“ in der Vergangenheit des Hauptmanns Gloux läge.

Dann fragte er Geraldine wieder:

„Sie haben den Koffer wirklich stets bei sich gehabt?“

„Ja –“

„Und ist nie der Versuch gemacht worden, ihn zu stehlen, etwa auf einer Reise oder in Agra, wo Sie doch zumeist wohnen?“

Abermals überlegte sie.

„Vor einem halben Jahr weilte ich in London bei meinen Eltern. Damals wurde ein Dieb im Landhause meiner Eltern abgefaßt, der sich in meine Zimmer eingeschlichen hatte. Es war ein indischer Gaukler, der in einem Varietee auftrat. Ob er es auf den Koffer abgesehen hatte, kann ich nicht wissen. Der Koffer stand freilich in meinem Schlafzimmer.“

„Auf andere ähnliche Fälle besinnen Sie sich nicht? Denken Sie genau nach, Frau Gloux!“

„Ja – ein andermal, das war vor acht Monaten, wäre in Kalkutta ein falscher Gepäckträger beinahe mit meinen drei Koffern durchgebrannt, als ich sie ihm am Bahnhof übergab. Zum Glück fiel einem anderen Gepäckträger das fremde Gesicht auf –“

„Und der „falsche“ war wieder ein Inder?“

„Ja –“

Perner nickte. „Ich werde den Koffer den Schurken abnehmen. Es ist ein Geheimnis dabei. Die beiden Inder haben des Koffers wegen gemor–“

Von der Insel her der dünne Knall eines Schusses.

Noch einer – vier Schüsse im ganzen.

Der Wind kam von Ost und trug die vier Detonationen trotz des nahen Brandungsgeräusches als eindringliche Mahnung den beiden atemlos Lauschenden zu.

Geraldine war aufgesprungen. Ihre Hand umspannte Perners nackten Arm.

„Sie werden hierbleiben!“ flüsterte sie.

Er fühlte die heißen Finger auf seiner kühlen Haut.

Er fühlte seinen Herzschlag aussetzen – jagen.

Da trat er zurück. Seine Stimme klang schroff.

„Der Schüsse wegen? – Nein – gerade deshalb muß ich hinüber. Vier Schüsse – vier Malaien! Die Inder wollen die Mitwisser loswerden.“

Er packte den Bootsrand, ließ sich ins Wasser gleiten.

Geraldine beugte sich vor.

„Und wenn man auch Sie ermordet?! Was wird aus mir?!“ rief sie ganz leise.

Ihre Hand lag auf seinen Fingern, die noch den Bootsrand umkrallten.

„Sie brauchen mir nicht mehr zu beweisen, daß Sie Mut haben. Sie dürfen mich jetzt nicht allein lassen!“

„Ich werde vorsichtig sein –“

Seine Finger glitten unter ihrer Hand weg.

Er schwamm ins offene Wasser hinaus.

Hörte hinter sich ein lautes Plätschern, wandte den Kopf: Geraldine folgte ihm!

Da machte er kehrt. Ihre Köpfe, die über die im Sternenlicht der Tropennacht glitzernde Flut hinausragten, waren jetzt dicht voreinander.

„Sie werden im Boot bleiben!“ befahl er drohend.

„Ich tue, was ich will!“

Ihre Blicke maßen sich in jäh aufflackernder Feindseligkeit. Mann und Weib rangen hier um die Herrschaft.

Perner griff plötzlich zu, drängte Geraldine nach dem Boote zurück. Seine Hand war wie eine Eisenklammer an ihrem linken Oberarm.

„Sie – Sie sind brutal!“ keuchte sie. „Ich – verachte Sie! Das ist –“

Er hatte sie freigegeben, hatte sich im Wasser umgewandt und schwamm allein weiter – in langen kraftvollen Stößen.

Geraldine fühlte, daß ihre Kleider, ihre Schuhe und das Mieder sie jetzt förmlich hinabzogen. Sie streckte die Hand aus, hielt sich am Boote fest, hob sich empor und kletterte hinein.

Tränen der Wut weinte sie jetzt. Saß zusammengekauert da und – lauschte doch angstvoll, ob nicht etwa drüben unter den Palmen ein neuer Schuß fiele. –

Karl Perner hatte durch Geraldine ein paar Minuten eingebüßt, die sich nicht mehr einholen ließen. Er war noch ein paar Meter vom Inselufer entfernt, als rechts von ihm über dem flachen hellen Strande das Segel eines Bootes auftauchte. Eine sanfte Nachtbrise trieb das Boot nach Südwest dem Riffgürtel entgegen. Deutlich erkannte Perner nur zwei Gestalten in dem enteilenden Fahrzeug, das sehr bald durch die freie Stelle der Riffbarriere in die offene See hinausglitt, wo auch das weiße Segel schnell mit der fahlen Dämmerung der Tropennacht in eins verschmolz.

Abermals hatte Karl Perner mit seiner Vermutung hier das richtige getroffen, denn gleich darauf fand er unweit des noch glimmenden Feuers die Leichen der vier Malaien.

Die Leute waren durch Kopfschüsse niedergestreckt worden. Bei zweien saßen die Einschüsse im Hinterkopf. Sie waren also von rückwärts erschossen worden, wahrscheinlich, als sie fliehen wollten. Die beiden anderen hatten Schläfenschüsse aus nächster Nähe erhalten.

Perner war vorsichtig. Nachdem er die Toten flüchtig sich angesehen, eilte er wieder zum Weststrande und spähte nach dem Boote der Mörder aus. Man konnte ja nicht wissen, ob die Inder nicht bereits bereuten, die Leichen nicht im Wasser versenkt zu haben, und zurückkehrten.

Zehn Minuten etwa blieb Perner am Strande. Dann glaubte er annehmen zu dürfen, daß die Inder nicht nochmals die Insel besuchen würden. Sie rechneten wohl damit, daß die Sonnenhitze und die Möwenschwärme die Leichen in kurzem zu Skeletten verwandeln müßten.

So wandte er sich denn der Stätte dieses neuen Verbrechens wieder zu. Er überlegte abermals, was er sich vorhin schon gesagt hatte: das Geheimnis, das mit dem Koffer zusammenhing, mußte für die Inder einen besonderen Wert haben! Kaltblütig hatten sie den Steuermann, Frauen und Kinder dem Tode überantwortet, hatten jetzt noch ihre vier Helfershelfer beseitigt. Wie wertvoll mußte da wohl dieses Geheimnis sein!

Zu seinem Erstaunen entdeckte er nun auch hinter dem Korallenblock den Krokodillederkoffer. Aufgeklappt lag dieser im Grase.

Perner trug ihn zum Feuer, sammelte trockene Äste und fachte die Glut zu hellen Flammen an.

Um Geraldine, die er jetzt herbeirufen wollte, den Anblick der Toten zu ersparen, schleppte er die Erschossenen zum Binnenstrande hinab. Dann eilte er zum Außenstrand und stellte sich gegenüber den hohen Klippen auf, legte die Hände als Schalltrichter an den Mund und versuchte das Geräusch der Brandung mit seiner Stimme zu überschreien.

Geraldine hatte ihn jedoch bereits erspäht. Perner sah die helle Gestalt im Boote aufrechtstehen und winken. Das Boot löste sich von dem dunklen Hintergrunde der Klippen und näherte sich langsam. Geraldine benutzte das primitive Ruder mit viel Geschick.

Dann rief sie Perner zu:

„Ich sah das andere Boot davonsegeln –“

Sie warf ihm die Leine zu, und er zog das Boot mit einem Ruck in den knirschenden Muschelkies.

Geraldine sprang leichtfüßig auf den Strand.

„Sind die Malaien ermordet worden?“ fragte sie hastig.

„Ja. Kommen Sie –“

Er schritt in den Palmenwald hinein. Sie blieb neben ihm.

„Herr Perner, verzeihen Sie mir,“ bat sie scheu. „Ich habe eingesehen daß Sie es nur gut meinten, als Sie mich –“

„Lassen Sie nur, Frau Gloux,“ unterbrach er sie kühl. „Wir beide sind in vielem zu gleiche Naturen, als daß wir uns verstehen könnten. Zwischen uns wird es stets Mißverständnisse geben. Übrigens haben die Inder den Koffer hier zurückgelassen, ein Beweis, daß ihnen an dem Koffer selbst nichts lag, und daß der Koffer ein Geheimfach enthalten muß. Ich werde es finden.“

Geraldine fühlte: er wollte, daß die Scheidewand zwischen ihnen bestehen bliebe! – Seine abermalige Ablehnung ihres Annäherungsversuches verletzte sie. Sie hatte diesmal vieles ihm sagen wollen, was die bessere Einsicht sie hatte erkennen lassen. Er hatte ihr in seiner schroffen Art das Wort abgeschnitten, hatte rasch das Thema gewechselt und durch die äußeren Begebnisse die inneren schnell zurückgedrängt. Gut denn – mochte zwischen ihnen beiden also dieses unnatürliche Verhältnis bestehen bleiben! –

Sie hatten das Feuer erreicht.

„Wo sind die Toten?“ fragte Geraldine, indem sie die Umgebung musterte. Der Flackerschein des brennenden Holzes warf die Schatten der Palmen wie schwarze, tanzende Striche auf den Boden.

„Ich habe sie drüben nach dem Binnenstrande gebracht.“

Er kniete neben dem offenen Koffer.

Geraldine sah dort ein paar Schritte weiter ihre Wäsche liegen. Sie wollte schon hineilen und die wild durcheinander geworfenen zarten Gewebe sauber ordnen. Sie war ja ein Weib, und es war vielleicht erklärlich, daß die Wäsche ihr mehr galt als das Geheimnis des Koffers. Sie blieb jedoch stehen. Sie fürchtete Perners spöttischen Blick. Er würde es ja belächeln, wenn sie jetzt nur Interesse für die spitzenbesetzten Nichtigkeiten zeigte.

Perner kehrte die Innenseite des Koffers mehr dem Feuer zu. Seine Fingerspitzen glitten über die Innenränder hin.

Der Koffer war mit grauer Seide ausgeschlagen. Von irgend einem Versteck war nichts zu bemerken. Perner verstand zu suchen. Er suchte nicht nur mit Augen und Händen, sondern auch mit dem Hirn.

Geraldine beobachtete ihn still. „Wo soll es da ein Geheimfach oder dergleichen geben?!“ meinte sie. Es war ein Unterton in ihrer Stimme, als ob sie sich freute, daß er nichts fand. Sie dachte auch wirklich: „Es könnte nichts schaden, wenn sein Selbstbewußtsein einen gelinden Stoß erhielte!“

Perners Finger betasteten jetzt nochmals die Stellen, wo die drei Scharniere der beiden Kofferteile in die übergreifenden Messingränder eingenietet waren. Das mittlere Scharnier war auffallend breit.

„Bitte!“ sagte er plötzlich.

Er hatte den Bodenteil der einen Kofferhälfte hochgeklappt.

Geraldine bückte sich.

„Ah – also doch! Aber – leer!“

„Nicht leer gewesen, – bestimmt nicht! Übrigens würde in dieses flache Geheimfach –“

Er schwieg. Er hatte da in der einen Ecke etwas erspäht – etwas wie ein durchsichtiges Scheibchen Gelatine, viereckig, von der Größe einer Zündholzschachtel. Er nahm es, hielt es gegen den Schein des Feuers.

„Das Stück eines Filmnegativs, Frau Gloux. Das Bild darauf stellt eine Tempelruine dar. – War Ihr Gatte Amateurphotograph?“

„Ja. Er besaß einen kleinen Kodak, Bildgröße 4 mal 6, der haarscharfe Bilder lieferte. Der Kodak war für Filme eingerichtet.“

Perner erhob sich. „Bitte – das ist ein Film 4 mal 6. – Kennen Sie die Ruine darauf?“

Sie drehte das Negativ hin und her.

„Nein. Wenigstens so nicht, Herr Perner. Man müßte eine Kopie herstellen.“

„Das werden wir. – Die Inder haben den Film übersehen – zum Glück! Ich denke, diese Aufnahme wird uns sehr viel nützen.“

Geraldine freute sich: er sagte „uns“ – „wir“!

„Sie wollen dem Geheimnis also weiter nachspüren, Herr Perner?“ Sie blickte ihn erwartungsvoll an.

„Ja. Ich vermute etwas sehr Wichtiges dahinter.“

Er legte den kleinen Film in das Geheimfach zurück und drückte den Deckel zu. Dem breiten Scharnier gegenüber befand sich ein unter der Seide verborgener Schnappverschluß, dessen Schieber jetzt mit metallischem Knacken wieder zusprang.

„Nun können Sie die Wäsche wieder einpacken, Frau Gloux,“ sagte er darauf. „Ich werde die Leichen versenken. Wir müssen mindestens noch einen Tag hierbleiben.“

Er ging ein paar Schritt, wandte sich wieder um.

„Hatten Sie Nähzeug in dem Koffer?“ fragte er.

„Ja.“

„Dann werden Sie etwas von Ihrer Wäsche zu einem Segel hergeben. Die Notsegel unseres Bootes genügen nicht. Wir müssen schneller vorwärtskommen. Doch – das können wir noch morgen früh besprechen.“

Er verschwand nach dem Binnenstrande zu.

Geraldine seufzte. „Er kommandiert, und ich gehorche. Er könnte das alles liebenswürdiger sagen der – der Bär!“

Sie machte sich über die Wäsche her. Perner aber band den Toten mit Streifen ihrer Hemden Korallenstücke an die Füße und ließ sie von einer schroff abfallenden Uferstelle in die Tiefe des Binnensees gleiten. Der einen Leiche hatte er vorher das Baumwollhemd, einer anderen die derben Leinenstiefel ausgezogen. Bei einer dritten fand er einen altertümlichen malaiischen Kris, einen Dolch mit gebogener Klinge und Elfenbeingriff. Hemd und Schuhe legte er ins Wasser, rieb sie mit Sand und hängte sie dann zum Trocknen auf einen Strauch. Den Dolch, der eine Lederscheide mit Schlaufe hatte, befestigte[4] er an seinen Hosenträgern. –

Geraldine schlief in einem Zelt, das Perner ihr rasch aus dem größten Segel hergestellt hatte. Er selbst verbrachte die Nacht im Boote. Morgens stellte er aus Treibholz einen zweiten Mast her. Geraldine nähte den Vormittag über an dem Segel. Um fünf Uhr nachmittags etwa stachen sie mit dem Boote in See. Sie hatten noch zwei Dutzend reife Kokosnüsse mitgenommen. Perner baute vorn am Bug für Geraldine eine Art Hütte, die durch Wäschestücke abgedichtet wurde. Selbst die enge Gemeinschaft auf dem kleinen Fahrzeug beseitigte den frostigen Ton zwischen ihnen ebenso wenig wie dies Perners Erklärung tat, daß er Geraldine nach Agra folgen würde. Gemeinsam dorthin zu reisen hielt er nicht für ratsam.

„Wir haben unseren Gegnern gegenüber einen großen Vorteil,“ hatte er hinzugefügt. „Sie ahnen nicht, daß wir ihnen auf den Fersen sind. Wir müssen sie dann auch später in dem[5] Glauben belassen, daß Ihr Leidensgefährte, Frau Gloux, ein harmloser deutscher Kaufmann war, der bereits wieder nach Europa unterwegs ist.“ –

Vier Tage drauf landeten sie in dem kleinen Küstenort Albay auf den Philippinen. Hier gaben sie vor dem amerikanischen Hafenkapitän nur das über den Untergang des Senator Bellwin und ihre Rettung zu Protokoll, was sie vorher genau verabredet hatten. Ihren kurzen Aufenthalt auf dem Koralleneiland unterschlugen sie vollständig.

4. Kapitel.

Der Schlangenbeschwörer.

Der Abschied zwischen Geraldine und Perner in Manila war doch ein wenig herzlicher gewesen als beide es vielleicht gewollt. In dem Moment, wo sie sich nun vorläufig trennen sollten, fühlten sie, daß diese Tage der Einsamkeit sie fest aneinandergeschmiedet hatten. Aber beide beherrschten sich, wollten sich nicht merken lassen, wie schwer ihnen das Auseinandergehen wurde. Nur der Händedruck und die fragenden scheuen Blicke, die sie tauschten, waren wie ein unbeabsichtigtes Preisgeben ihrer innersten Gedanken.

Geraldine hatte Perner von dem Gelde, das ihr der englische Konsul in Manila ohne weiteres geliehen hatte, eine größere Summe aufgedrängt. Er hatte es schließlich angenommen – als Vorschußhonorar für seine weiteren Bemühungen, ganz geschäftsmäßig.

In Singapore kleidete er sich neu ein. Sein bisher bartloses Gesicht war noch von dem inzwischen gewachsenen Stoppelbart umwuchert. Er ließ sich den Bart nur zum Teil abnehmen Der beginnende Spitzbart veränderte sein Gesicht immerhin etwas.

Er gab in Singapore genau darauf acht, ob er etwa beobachtet würde. Wenn er dies auch für unmöglich hielt, da die Inder inzwischen kaum Spione nach Manila gesandt haben konnten, wo er sich nur drei Tage aufgehalten hatte, wollte er doch vorsichtig sein.

Er fuhr dann mit einem billigen Tourdampfer nach Kalkutta, von da mit der Bahn nach Agra, stieg in einem Fremdenheim am Bahnhof ab und nannte sich hier Karl Renerp, Schweizer Kaufmann aus Bern.

Indien war ihm völlig fremd. Agra am Dschamna-Fluß war die erste indische Stadt, die er nun genau besichtigen durfte. Sie entzückte, begeisterte ihn.

Nachmittags war er angekommen, und schon eine Stunde später stand er vor dem berühmtesten aller Baudenkmäler der Welt, dem Tadschmahal, jenem Wunderbau aus weißem Marmor, in dem die sterblichen Überreste eines indischen Fürstenpaares ruhen.

Perner war von diesem „Traum in Marmor“ genau so ergriffen wie all die Tausende Touristen, die jedes Jahr nach Agra strömen, um den Tadschmahal zu sehen. –

Ihm hatte sich ein anderer Gast des Fremdenheims angeschlossen, der mit ihm zugleich dort eingetroffen war, ein Angestellter einer deutschen Filmfabrik, die in Indien Städteaufnahmen filmen lassen wollte.

Dieses kleine hagere Kerlchen mit der Riesennase und den lustigen Schweinsäuglein, der sich Perner als Hans Marold, Aufnahmeoperateur des Agu-Film-Konzerns, Berlin, vorgestellt hatte, war dem Detektiv vom ersten Moment an sympathisch gewesen. Sie hatten gemeinsam auf der nach der Dschamna hinausliegenden Veranda schnell einen Imbiß eingenommen. Perner hütete sich, sein Inkognito zu lüften. Er blieb Marold gegenüber Schweizer Kaufmann, betonte aber seine Vorliebe für Deutschland. –

Marold hatte den Tadschmahal mehr mit den Augen des Filmmenschen gemustert.

„Morgen früh beginne ich hier, Herr Renerp,“ meinte er nun. „Morgensonne gebrauche ich. – In welchem Artikel reisen Sie denn?“

Der quecksilbrige Marold wechselte beständig das Gesprächsthema. Er trug das Herz auf der Zunge. Perner kannte bereits die ganze Lebensgeschichte des Dreißigjährigen: Volksschule, Lehrling in einem Drogengeschäft, Korrespondent einer englischen Firma in Bombay, vier Jahre Gefangenschaft in einem Internierungslager während des Krieges, dann Filmoperateur, Junggeselle, etwas großsprecherisch fraglos, aber ganz harmlos im übrigen. –

„In Koffern, Herr Marold,“ erwiderte Perner kurz. „Für eine Kofferfabrik. – Sie waren doch schon mal in Agra. Kennen Sie die Dobble-Street?“

Marold schaute Perner zweifelnd an. „Gibt es denn in Bern so große Kofferfabriken?“

„Und ob, Herr Marold.“

„So so! – Ja, die Dobble-Street kenne ich. Eine Basarstraße ist’s im Eingeborenenviertel.“ Er kniff die Augen noch mehr zu und leckte sich die Lippen. „Auch nette Teestuben gibt’s dort! Sie verstehen, Herr Renerp! Kleine Mädchen – in allen Farben! – Wie wär’s?“

„Gut. Bummeln wir da mal entlang.“ –

Das Eingeborenenviertel zeichnet sich in Agra durch eine anderswo ungewohnte Sauberkeit aus. – Als Perner und Marold die Dobble-Street erreicht hatten, kam ihnen ein hellgraues offenes Auto langsam entgegen. Der indische Chauffeur trug eine Art Livree aus Khakistoff. In dem eleganten Kraftwagen saß eine einzelne Dame, bei deren Anblick Perner das Blut ins Gesicht schoß.

Geraldine –! – Nach vierzehn Tagen sah er sie hier nun wieder.

Sie schaute gerade nach der anderen Straßenseite. Sie bemerkte Perner nicht.

„Donner – welch ein Weib!“ rief der kleine Marold. „Haben Sie dieses Wunder auch genügend angestaunt, Herr Renerp?“

„Allerdings – genügend! Gehen wir weiter –“

Marold starrte dem Auto nach.

„Und verteufelt hochnäsig!“ brummte er. „Sicher ’ne englische Lady! Die haben alle so ’ne Eisschicht um den Mund.“

„Allerdings!“ Und Perner lächelte etwas.

Der Kleine fuhr mit dem Kopf herum. „He – allerdings – allerdings! – Kennen Sie die Dame etwa?“

„Wie sollte ich, Herr Marold?!“

„Na – hören Sie mal, mir scheint – mir scheint, Sie –“

„Ihnen scheint was Falsches. – Gehen wir.“ –

Perner war gespannt, was Nr. 18 wohl für ein Haus sein würde. An Mr. Tamar Gandi war die Depesche adressiert gewesen, die der Inder Tamahoru damals aus Honolulu abgeschickt hatte – an Tamar Gandi, Dobble-Street Nr. 18!

Der kleine Filmoperateur schwatzte neben Perner wie ein Wasserfall, merkte gar nicht, daß sein Begleiter abwechselnd „Ja“ und „Nein“ sagte und überhaupt nicht hinhörte. Perners Gedanken waren bei Geraldine Gloux. Ob Geraldine etwa so langsam durch die Dobble-Street gefahren war, um ebenfalls nach dem Hause Nr. 18 Ausschau zu halten? Wenn ja, dann war dies von ihr eine große Unvorsichtigkeit gewesen. Perner hatte ihr so dringend noch beim Abschied geraten, genau so weiterzuleben wie früher, nichts zu unternehmen, was Spione stutzig machen könnte, und sich nie ohne sichere Begleitung aus der Stadt hinauszuwagen.

Wie leicht konnten diese Inder – es mußten ja weit mehr Leute als nur zwei an diesem seinem Zwecke nach bisher völlig undurchsichtigen Komplott beteiligt sein! – darauf aufmerksam werden, daß Geraldines Interesse dem Hause Nr. 18 galt! Schon ein Blick konnte Geraldine verraten, schon ein längeres Anstarren des betreffenden Hauses! –

Das Menschengewoge in der verschieden breiten Straße wurde immer dichter. Jetzt um die Abendstunde strömte hier alles zusammen, was Einkäufe zu erledigen hatte. Ganze Trupps europäischer und amerikanischer Touristen drängten sich auf den roten Sandsteinplatten der uralten Fußgängerwege zu beiden Seiten der Straße. Händler brüllten ihre Waren aus. Milchverkäufer führten an Stricken ihre Ziegen hinter sich her, molken jedem, der die nötigen Rupien zahlte, sofort den Napf voll. – Es gab hier so viel zu sehen, daß Perner jetzt mit einem Ruck stehenblieb, als sein Auge über der verrosteten eisernen Pforte einer sehr hohen verwitterten Backsteinmauer auf die mit weißer Ölfarbe gemalte Zahl 18 fiel.

Der Menschenstrom entführte den kleinen Marold, der noch immer weiterschwatzte und sich einbildete, Perner wäre noch neben ihm.

Karl Perner trat auf den Fahrdamm, um die Mauer übersehen zu können. Sie war gut dreißig Meter lang. Die Pforte lag gerade in der Mitte. Rechts und links grenzten neuere Backsteinhäuser an dieses durch die Mauer von der Straße abgegrenzte Grundstück.

Palmen und andere tropische Bäume, deren Kronen über die Mauer hinwegragten, deuteten auf einen Garten hin, in dem das zu dem Grundstück gehörige Haus liegen mußte.

Der Mauerrand war mit Glasscherben und Eisenspitzen gespickt. Neben der Pforte war ein Blechschild und ein in eine Messinghalbkugel eingelassener Klingelknopf zu sehen.

Perner schritt auf die Pforte zu, ging langsam vorüber. Ein schneller Blick ließ ihn die Aufschrift des Blechschildes entziffern:

Tamar Gandi,

Antiquitäten, Juwelen

stand da in lateinischen Buchstaben und englischer Sprache, darunter zwei Reihen indischer Schriftzeichen. Da kam auch schon Hans Marold aufgeregt durch die Menge zurückgestürmt.

„Herr Renerp – Herr Renerp, wo bleiben Sie denn?!“

„Schreien Sie gefälligst nicht so, Verehrtester!“ Perner war wütend. Nur hier kein Aufsehen erregen. Um keinen Preis!

„Herr Jott – was schadet denn mein allerdings etwas helles Organ in diesem Lärm!“ meinte der Kinooperateur achselzuckend. „Haben Sie sich doch nicht! Machen Sie nicht son Gesicht, als hätten Sie Galle verschluckt!“

Perner wollte es mit Marold nicht verderben. Er konnte ihn gut gebrauchen: zur Vergrößerung des Filmnegativs aus dem Geheimfach des Koffers.

„Ich liebe es nicht, wenn man irgendwie auf mich aufmerksam wird,“ sagte er wieder in freundlicherem Tone, faßte Marold unter und zog ihn die Straße weiter hinab.

Der zappelige Marold war durchaus nicht auf den Kopf gefallen. Im Gegenteil: dieser Kofferreisende aus Bern, der so tadellos das Deutsche beherrschte und es so gar nicht wie ein Schwyzer sprach, erregte so etwas seinen Verdacht.

„Weshalb lasen Sie denn da das Schild an der Mauer, Herr Renerp?“ fragte er nun, als sie an einem Cafee vorüberkamen, aus dem ihnen das wilde Gedudel einer Zigeunerkapelle entgegenschallte.

Perner blieb stehen. „Wie wär’s?“ Und er deutete in das Cafee hinein, tat so, als hätte er des Kleinen Frage gar nicht gehört.

Marold ließ sich denn auch ablenken. „Gut, einverstanden! Ich kenne die Bude schon. Man aß dort vor dem Kriege ganz leidlich, auch Warmes.“

Sie traten ein. Perner hatte absichtlich den Besuch gerade dieses Cafees vorgeschlagen. Es war dies das eine der beiden Häuser, die das Grundstück Tamar Gandis einschlossen. Er handelte auch weiter mit größter Planmäßigkeit, steuerte auf einen in einer Nische stehenden Tisch zu und setzte sich sofort, obwohl Marold hinter ihm drein zeterte: „Weshalb gerade hier?! Ich will doch was sehen!“

Perner lachte. „Was denn?! Die Touristen?! Die indischen Lebemänner? Die Gaunergesichter der Chinesen, die in ihren weißen Leinenanzügen und den Stehkragen gern die zivilisierte Nation herauskehren wollen?!“

Marold nahm seufzend in dem Bambussessel Platz. Ein indischer Kellner, a la Wien herausgeputzt, legte zwei gedruckte lange Karten auf den Tisch und fragte in tadellosem Englisch nach den Wünschen der Gäste. Es war ein älterer Mann, der wahrscheinlich in England drüben einige Jahre beschäftigt gewesen. Seine Verbeugung, seine Bewegungen waren ganz die eines europäischen Kellners.

Perner und Marold bestellten Eispunsch und ein warmes Gericht.

Der kleine Filmphotograph holte sein Zigarettenetui[6] hervor und bot Perner eine dicke indische Zigarette an.

„Mit Opiumgehalt!“ empfahl er. „Wenn man drei davon raucht, ist man angenehm bedudelt.“

„Na na!“ zweifelte Perner und griff zu.

Marold kicherte in sich hinein. „He – Sie wollen Schweizer sein?! Herr Renerp, das ist glatt gesohlt. Glatt! Den Ausdruck „bedudelt“ dürfte ein echter Schweizer kaum kennen.“

Perner blieb ruhig. „Nun – Sie werden mich ja nicht bloßstellen, Landsmann. Ich habe mir die Schweizer Nationalität nur zugelegt, weil meine Firma es verlangte – aus Geschäftsrücksichten. Der Krieg hat uns Deutsche unbeliebt gemacht.“

„Ah so – verstehe!“ Marold reichte ihm die Hand. „Mein Maul geht zwar wie eine Windmühle, Landsmann. Aber ich kann auch schweigen! Ich wäre ein Schuft, wollte ich Sie verraten.“

Perner merkte, daß der Kleine dies nicht bloß so hinredete. –

Nachdem sie gegessen hatten, verwickelte Perner den Kellner in ein Gespräch, als dieser das Geschirr abräumte. Marold hatte nur noch Interesse für einen Tisch, an dem zwei allerliebste amerikanische Girls mit ihren würdigen Eltern saßen.

Perner fragte den Kellner, wo man hier wohl am besten antike Sachen kaufe, ohne betrogen zu werden.

„Da gehen Master gleich nebenan zu Tamar Gandi.“

„So?! Ich habe da keinen Laden gesehen.“

„Tamar Gandi hat keinen Laden. Man muß an der Pforte läuten! Er ist in der ganzen Stadt bekannt. Von morgens sechs Uhr bis abends sieben ist sein Haus für Käufer geöffnet. Er hat nur die beste Kundschaft.“

Der Kellner nahm das Teebrett und schlängelte sich davon. –

Die Zigeunerkapelle hatte sich jetzt in den Hintergrund des großen Podiums zurückgezogen, das in der Mitte an der gegenüberliegenden Wand ein weites Stück in den saalartigen hell erleuchteten Raum hineinragte.

Die elektrischen Lampen erloschen zum Teil. Dafür wurde das Zischen eines Scheinwerfers aus einer Nische über Perners und Marolds Köpfen hörbar. Ein weißer Lichtkegel schoß auf die Bühne zu. Die Zigeuner stimmten irgend ein schwermütiges getragenes Lied an.

„Der Varieteeteil beginnt,“ meinte der Kleine lebhaft. „Passen Sie auf, Landsmann. Alles Damennummern. Wenigstens war’s früher so.“

Marold wurde enttäuscht: ein zerlumpter Inder betrat die Bühne, der in der Linken einen ledernen aufgebauschten Sack und in der Rechten eine lange Bambusflöte hielt.

„Langweilig – ein Schlangenbeschwörer!“ brummte Marold.

Hätte er jetzt Perner angeschaut, würde er fraglos die jähe Veränderung in dessen Zügen wahrgenommen haben.

Perner traute zuerst seinen Augen nicht. Der Inder da auf dem Podium glich auffallend dem eleganten Mr. Tamahoru!

Er starrte angestrengt hin. – Nein – er täuschte sich nicht: das waren dieselbe messerscharfe Nase, dieselbe schmale, sehr hohe Stirn und die merkwürdig großen abstehenden Ohrmuscheln! –

Perner wurde nun doch unbehaglich zu Mute. Er saß hier kaum dreißig Schritt von diesem Manne entfernt, der mit so unerhörter Grausamkeit viele Menschenleben nur deshalb geopfert hatte, um das Geheimfach eines Koffers ausräumen zu können!

Perner fragte sich jetzt, während er seinen Sessel noch mehr in den Schatten rückte, immer wieder, wer dieser Tamahoru nun wohl in Wirklichkeit sein mochte: ein indischer Gaukler oder ein wohlhabender Mann von weltmännischen Umgangsformen! Als solchen hatte Perner ihn ja im Atlantic in Honolulu kennengelernt.

Der Kellner brachte zwei neue Gläser Eispunsch und ein drittes mit Strohhalmen, die in Seidenpapierhüllen steckten.

„Wie heißt der Gaukler?“ fragte Perner und griff nach einem der Strohhalme.

„Das weiß niemand, Master,“ erklärte der Kellner leise. „Man holt ihn von der Straße herein, wenn er wieder in Agra ist. Er ist stumm.“

Perner riß gedankenvoll das Seidenpapier ab und tauchte den Strohhalm in die knisternden Eisstückchen. Stumm?! – Nun – der Tamahoru in Honolulu hatte an diesem Gebrechen nicht gelitten, und der Mörder Tamahoru dort auf der Koralleninsel erst recht nicht!

Der Gaukler dort oben hockte jetzt auf dem Teppich des Podiums und schnürte langsam den Ledersack auf.

Marold gähnte laut. „Das kann man auch in jedem Hagenbeckzirkus sehen,“ meinte er. „Ich hatte auf eine indische Bauchtänzerin gehofft.“

„Wird schon noch kommen,“ tröstete Perner, der bereits entschlossen war, dem Gaukler nachher zu folgen.

Aus dem Ledersack krochen jetzt drei ausgewachsene Kobras, Brillenschlangen, heraus.

Marold behielt recht: der Gaukler zeigte nur die üblichen „Schlangentänze“. Die Kobras wiegten sich nach dem Takte der Flöte halb aufgerichtet hin und her.

„Das kann ich auch,“ behauptete der Kleine abermals gähnend. „Die Biester haben ja keine Giftzähne mehr.“

Der Gaukler packte die Schlangen jetzt dicht hinter dem Kopf, tat sie in den Sack zurück und schnürte diesen zu.

Das Publikum verhielt sich teilnahmslos. Man war wohl allgemein enttäuscht.

Der abgerissene Schlangenbeschwörer verließ das Podium und – begann bei den Gästen Geld zu sammeln.

„Ich komme sofort wieder,“ flüsterte Perner hastig, stand auf und entfernte sich nach dem Hintergrunde des Saales. Er wollte dem Gaukler entgehen. War es wirklich Tamahoru, und Perner zweifelte kaum mehr daran, so lag die Gefahr nahe, daß jener ihn wiedererkannte.

Neben dem langen Schanktisch an der Rückwand des Saales befand sich linker Hand eine Telephonzelle. Perner trat ein. Hier war er sicher. Außerdem konnte er auch gleich Geraldine anrufen.

5. Kapitel.

Tamahoru.

Er knipste das Licht in der dick gepolsterten Zelle an, riegelte die Tür ab und nahm das Telephonbuch vom Wandbrett. Er hatte Geraldine schon in Honolulu erklärt, daß er ihr seine Ankunft durch den Fernsprecher melden würde. Das sei am sichersten.

Er rief die Nummer in den Apparat hinein und hatte auch sehr bald Verbindung.

„Wer dort?“ fragte er, als eine Männerstimme meldete: „Bungalow Gloux.“

„Hausmeister Babranoor,“ kam die Antwort zurück.

Geraldine hatte ihm mancherlei von dem alten Babranoor erzählt, der früher Feldwebel in einem indischen Regiment gewesen war. „Treuer als ein Hund,“ hatte Geraldine den Alten gelobt.

„Ist Mistreß Gloux daheim?“ fragte Perner.

„Nein. – Mit wem spreche ich? – Ich habe leider nicht viel Zeit –“

Perner merkte, daß Babranoor sehr aufgeregt sein mußte. Da Geraldine ihm gesagt hatte, daß man dem Hausmeister volles Vertrauen schenken könne, weil dieser schon ihrem Gatten jahrelang das Haus verwaltet hatte, fragte er nun:

„Hat Mistreß Gloux die Ankunft eines Bekannten erwartet? Wissen Sie etwas davon?“

Stille.

Dann eine sich überstürzende zitternde Stimme:

„Master Perner? Sind Sie etwa Master Perner? – Ja – ich weiß alles. Es ist hier inzwischen allerlei geschehen –“

„Ich bin Karl Perner –“

Ein hörbarer Seufzer der Erleichterung. „Master Perner, Mistreß Gloux ist heute verschwunden –“

Perner war’s, als erhielte er einen Hieb vor die Stirn.

„Unmöglich, Babranoor! Ich habe Frau Gloux ja noch vor anderthalb Stunden im Auto in der Dobble-Street gesehen.“

„Das Auto ist leer zurückgekommen. Ich habe bereits zur Polizei geschickt. – Entschuldigen Sie, Master Perner, ich werde abgerufen. Inspektor Gorball ist soeben eingetroffen.“

„Halt, Babranoor. Kommen Sie noch heute in das Fremdenheim Dansing am Bahnhof. Fragen Sie nach Master Renerp – Re–nerp –! Ich erwarte Sie. Im übrigen kein Wort zu irgend jemand über das, was Frau Gloux Ihnen mitgeteilt hat.“

„Ich komme –“

Dann war das Gespräch beendet.

Perner wischte sich die dicken Schweißperlen von der Stirn. In der Zelle war eine Hitze zum Sticken. Und doch fror ihn jetzt. –

Geraldine verschwunden?! Was hieß das?! Wie konnte sie in der Stadt verschwinden?! Wenn sie etwa außerhalb gewaltsam entführt worden wäre, hätte Babranoor dies doch zum Ausdruck gebracht!

All die heiße Leidenschaft, die Karl Perner eigentlich vom ersten Augenblick an für die stolze Frau empfunden hatte, verdichtete sich in seinem Herzen zu einer verzehrenden Angst. Er wußte ja, was diese Schurken bereits zur Erreichung ihres ihm noch immer verschleierten dunklen Zieles bereits unternommen hatten. Seit Jahren stellten sie dem Koffer nach. Nun hatten sie den Inhalt des Geheimfaches endlich in ihrem Besitz. Nun hätten sie Ruhe halten können, wenn das Geheimfach ihnen wirklich das ausgeliefert hätte, wonach sie strebten. Aber – das unscheinbare, auf dem grauen Seidenbezug nur schwer bemerkbare Filmnegativ hatten sie übersehen. Vielleicht jagten sie jetzt dieser Aufnahme nach.

Perners Gedanken reihten Einzelheit an Einzelheit. Er kam dabei zu einer ganz neuen Auffassung der Ereignisse auf der Koralleninsel: bisher hatte er geglaubt, die beiden Inder hätten die Insel nur deshalb so eilig verlassen, weil sie möglichst rasch eine bewohnte Küste erreichen wollten! – Nun aber war er anderer Ansicht geworden. Die Inder mußten damals gemerkt haben, daß sie nicht allein auf dem Eiland waren! Sie hatten die Leichen der Malaien liegen lassen, hatten das Feuer nicht gelöscht, den Koffer nicht mitgenommen, weil sie sich nicht mehr sicher fühlten! Diese Erklärung ihrer überhasteten Abfahrt war fraglos die einleuchtendere!

Perner tupfte sich abermals die Stirn trocken.

Ja – das Filmnegativ wollten sie jetzt an sich bringen! Deshalb hatten sie Geraldine vielleicht in eine Falle gelockt! – Und – wenn all dies, was ihm jetzt durch das Hirn jagte, zutraf, wenn die Inder Mitwisser ihrer Geheimnisse, der Vorgänge auf der Insel, fürchteten, dann lag es klar auf der Hand, daß sie nach Bekanntwerden der Rettung der beiden anderen Schiffbrüchigen des Senator Bellwin sofort vermutet hatten, nur Perner und Frau Gloux seien damals auf dem Koralleneiland Zeugen der Morde gewesen! Dann – überlegte Perner weiter – dann kann auch das Auftauchen des Gauklers hier in dem Cafee nicht lediglich ein Zufall sein! Dann bin ich längst beobachtet worden, stehe unter dauernder Bewachung!

Was tun?! Was tun?! – Er war überzeugt, daß er hier in Agra auf Schritt und Tritt jetzt aufs ernstlichste bedroht sei. Noch nie hatte er es in diesen drei Jahren, seit er Angestellter der Berliner Detektei war, mit solchen Gegnern zu tun gehabt. Silber-, Teppich- und Juwelendiebstähle waren sein tägliches Brot gewesen. Das alles waren harmlose Nichtigkeiten gegen diesen dunklen Fall!

Und das schlimmste: er trug das kleine Filmnegativ bei sich in seiner Brieftasche!

Wie, wenn man ihn nun auf dem Heimwege überfiel, ihn ausplünderte?! Dann würde das weitverzweigte Geheimnis wohl nie aufgeklärt werden!

„Ruhe!“ ermahnte er sich. „Ruhe! Einen Karl Perner raubt man nicht so leicht aus!“

Er kam zu einem Entschluß. Es war ja zwecklos, hier länger in der Telephonzelle zu bleiben. Er mußte zurück zu Marold, mußte für alle Fälle das Filmnegativ loswerden! –

Er hatte sich zum Schutz gegen die blendende indische Sonne schon in Kalkutta eine einfache blaue Brille gekauft. Er setzte sie nun auf. Es war ja doch möglich, daß der Gaukler Tamahoru nicht als Spion hier seine Künste gezeigt hatte. Mit der Brille vor den Augen hoffte er, von Tamahoru nicht wiedererkannt zu werden.

Er verließ die Zelle. Ein einziger Blick über den weiten dichtbesetzten und wieder strahlend erleuchteten Raum zeigte ihm den zerlumpten Gaukler am Tische der amerikanischen Familie, für die Marold sich der beiden Girls wegen so begeistert hatte.

Perner zögerte, schritt dann aber weiter.

Er sah, daß Marold dem Gaukler ein paar Münzen reichte, daß der Gaukler sich nach links den Fensterplätzen zuwandte.

Der Inder kehrte ihm nun den Rücken zu.

Perner nahm Platz. Marold blickte ihn mißtrauisch an.

„He, Sie schwitzen ja so, Landsmann?“

„Bei der Hitze!“ Und Perner rückte seinen Sessel rasch an den Marolds heran.

„Hören Sie mal genau hin, Herr Marold,“ begann er leise. „Ich will Ihnen etwas anvertrauen Ich bin nicht Kofferreisender –“

„Das ahnte ich längst –“

„Ich bin Berliner Detektiv –“

„Hab’ mir das gedacht.“

„Ich möchte Ihnen nun ein kleines Filmnegativ übergeben, eine Amateuraufnahme –“

Marold nickte. „Verstehe. Bei mir ist sie sicherer.“

„Ja. – Es gibt Leute, die diese Aufnahme wahrscheinlich stehlen wollen – rauben – nötigenfalls mit Gewalt. Ich werde das Bild Ihnen unter dem Tisch in die Hand drücken. Sie müssen es in Ihrem Zimmer gut verstecken. – Wären Sie in der Lage, es zu vergrößern, eine vergrößerte Kopie herzustellen?“

„Ja.“

„Dann tun Sie es unter den nötigen Vorsichtsmaßregeln. Möglich, daß man auch Sie jetzt überwacht, da man uns zusammen gesehen hat.“

„Man? – Wer?“

Diese Kürze gefiel Perner. Marold bewies, daß er doch nicht nur ein Schwätzer mit all den unangenehmen Eigenschaften dieser Leute war.

„Inder sind’s. Der Gaukler da, glaube ich, gehört ebenfalls zu ihnen.“

„Interessant. Filmstück – Detektivfilm! – Her mit der Aufnahme. Sie sollen mit mir zufrieden sein. Ich bin mit Spreewasser getauft. Einen Dummkopf hätte meine Firma auch kaum nach Indien geschickt bei dem Heidengeld, das die Geschichte kostet!“

Perner hatte schon die Brieftasche hervorgeholt.

Der Gaukler befand sich mehrere Tische weiter, schaute nicht her.

Da gab Perner dem Kleinen rasch das Filmnegativ.

„Gut – verschwunden!“ meinte Marold und – zog unter dem Tisch seinen einen braunen Halbschuh aus, schob das dünne Blättchen hinein und streifte den Schuh wieder über.

„Bezahlen Sie für mich. Ich will dem Gaukler nach,“ meinte Perner und stand auf, nahm seinen Strohhut vom Kleiderhalter und schritt dem Ausgang zu, durch den der Inder soeben die Straße betreten hatte.

Es war jetzt neun Uhr abends. Die Dobble-Street war noch genau so belebt wie vorhin.

Perner hatte trotz des Menschengewühls den Gaukler bald erspäht, da dieser gerade über den Fahrdamm ging und der Lichtschein aus einem großen Barbierladen die Straße weithin beleuchtete.

Der Inder schritt nach rechts hinab, sehr langsam, den Ledersack über dem Rücken. Dann machte er kehrt, überquerte die Straße und wanderte noch langsamer an der hohen Backsteinmauer des Grundstücks Tamar Gandis entlang. Hier war es dunkel. Hier schwenkte der Strom der Menschen nach der hellen anderen Straßenseite ab, wo aus einer chinesischen Teestube der Lärm eines großen Orchestrions das Publikum anlockte.

Perner sah, wie der Gaukler plötzlich den Ledersack und die Flöte blitzschnell über die Mauer warf und dann weiterschritt, als ob nichts geschehen.

„Ein Beweis, daß es Tamahoru ist!“ dachte Perner befriedigt. „An Tamar Gandi sandte er die Depesche und jetzt legt er sein Gauklergerät dort ab, das ihm hinderlich ist.“

Er rückte jetzt wieder mehr auf, damit er Tamahoru nicht aus den Augen verlöre, der nunmehr weit hastiger sich durch die Menge schob und dann in eine enge Seitengasse einbog.

Sie war wie all diese winkligen Nebenstraßen des Eingeborenenviertels nur matt erleuchtet. Perner wollte jetzt vorsichtig sein. Die Gasse war menschenleer. Wenn man ihn hier niederschlug, würde ihm niemand zu Hilfe eilen.

Er ließ dem Inder einen großen[7] Vorsprung, zog den malaiischen Kris, den er unter der Weste trug, aus der Lederscheide und steckte ihn in die rechte Außentasche seiner grüngrauen Leinenjoppe.

Tamahoru blickte sich nicht ein einziges Mal um. Die Gasse öffnete sich jetzt zu einem freien Platz, an dessen anderem Ende ein kleiner Hindutempel sich erhob. Vor dem Tempel standen ein paar Bäume und Büsche. Hinter diesen verschwand der Inder.

Perner drückte sich hinter einen Hausvorsprung, nahm die Brille ab, um besser sehen zu können, und behielt die Bäume und Büsche scharf im Auge.

Ein paar indische Frauen kamen schwatzend vorüber.

Perner fürchtete schon, daß Tamahoru ihm entschlüpft sein könnte, als zu seinem Erstaunen hinter den Büschen ein Inder in einem hellen Leinenanzug, einen ebenfalls hellen Turban auf dem Kopf und ein Bündel im Arm, hervorkam und um den Tempel in rascher Gangart herumschritt.

Tamahoru! Jetzt der Tamahoru aus dem Atlantic! Perner triumphierte. Niemals hätte der Inder hier sein zerlumptes Gauklerkleid abgelegt, wenn er auch nur im entferntesten geargwöhnt hätte, es könnte ihm jemand folgen. Tamahoru fühlte sich also ganz sicher. Er konnte ihn daher auch nicht in dem Cafee bemerkt haben.

Der Detektiv war nun die Sorge, daß die Gegner ihn ständig bewachten, endgültig los, zumal er ja genau aufgepaßt hatte, ob ihm selbst etwa jemand nachschliche. Der Inder wandte sich dem Europäerviertel zu, gelangte an die große Eisenbahnbrücke über die Dschamna und überschritt sie auf dem Fußgängerwege.

Nun jedoch kam die herbe Enttäuschung für Perner: jenseits der Brücke erwartete den Inder ein leichtes Ponywägelchen. Der Kutscher hatte neben dem Pferde gestanden, schwang sich jetzt auf den Vordersitz und trieb die beiden Ponys zu einem flinken Trab an, kaum daß Tamahoru eingestiegen war.

Dem Wagen nachzulaufen, war unmöglich.

Perner hatte sich hinter einen Brückenpfeiler gestellt und schaute dem enteilenden Gefährt ärgerlich nach.

Umsonst nun all die Mühe! Vergebens die eitle Hoffnung, daß Tamahoru ihn vielleicht dorthin geleiten würde, wo Geraldine gefangen gehalten wurde!

Perner wollte schon kehrt machen, als ihm ein besonderer Gedanke kam.

Es wurde hier an beiden Enden der Brücke ein Brückenzoll erhoben. Soeben hatte er ja selbst ein paar indische Kupfermünzen dem Brückenwärter am Westende zahlen müssen. Auch Tamahoru hatte es getan.

Perner ging weiter, bis an das Häuschen des Einnehmers, der auf einer Bank vor der Tür saß. Der Alte trug noch den Tropenhelm mit den Abzeichen des Regiments, in dem er hier das Anrecht auf eine Zivilstellung verdient hatte. Der Mann war ein Europäer, früh gealtert durch das Klima, krankhaft gelb im Gesicht. Die Bogenlampe über seinem Häuschen zeigte sein hageres Profil, die eingesunkenen Wangen, die gebückte Gestalt. – Er machte sich den Dienst leicht. Er wußte, daß die Leute den Brückenzoll ganz von selbst neben ihn auf die Bank legten.

Der Verkehr war noch recht lebhaft. Perner wartete, bis der Alte für ihn Zeit hätte. So lange lehnte er am Brückengeländer und schaute auf den Fluß hinab, wo plumpe Getreidesampans mit braunen Segeln träge gegen die Strömung ankämpften.

Nun trat er an den Alten heran, spielte den für alles Interesse zeigenden Touristen, steckte dem Greise einen Zehnrupienschein zu und kam allmählich und unauffällig seinem Ziele näher: der Frage, ob der Alte wüßte, wer der Besitzer des Ponywagens gewesen, der soeben davongefahren war.