Hauptmenü

Sie sind hier

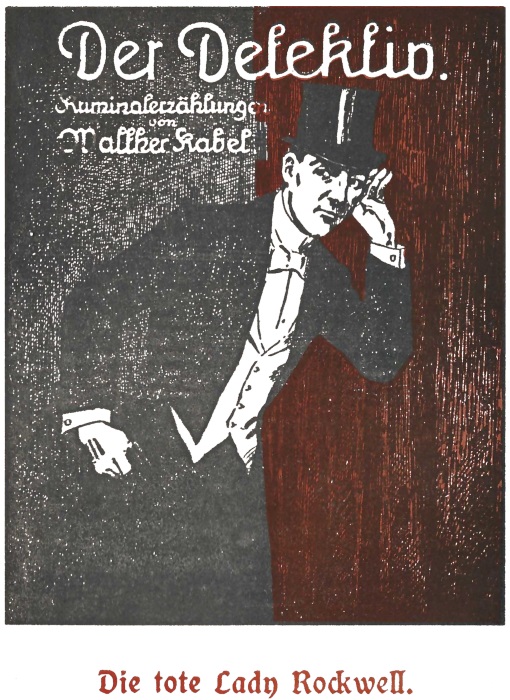

Die tote Lady Rockwell

Der Detektiv

Kriminalerzählungen

von

Walther Kabel.

Band: 13

Die tote Lady Rockwell.

Nachdruck verboten. – Alle Rechte vorbehalten. Copyright 1920 by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H. Berlin.

Druck P. Lehmann, G. m. b. H., Berlin SO 26

1. Kapitel.

Auf hoher See.

Wir fühlten uns als Gäste Kapitän Andersons in Bombay sehr wohl. Seine landschaftlich so überaus reizvoll liegende Villa am Südostabhang des Kumbala-Berges mit dem prächtigen, parkähnlichen Garten erschien mir, dem Neuling im Orient, wie der berühmte Zaubergarten des Aladin aus Tausend und eine Nacht. –

Es war am Morgen nach Cecil Warbattys leider nur zu gut geglückter Flucht. Die Polizei hatte natürlich sofort hinter dem Motorrennboot des Flüchtlings ein englisches Depeschenboot und zwei sehr schnelle Privatjachten hergeschickt. Harst jedoch hatte dazu nur die Achseln gezuckt. „Sie könnten sich die Brennstoffvergeudung sparen. Einen Warbatty fängt man nicht mit solchen Durchschnittsmitteln,“ sagte er – und mit Recht!

Seine Stimmung war recht schlecht. Er suchte dies zu verbergen. –

Wir saßen mit Anderson und seiner freundlichen Gattin auf der Veranda des Bungalow beim Frühstück. Einer der Hindudiener brachte die Morgenpost und die neuesten Zeitungen. Da die Hitze wieder so furchtbar war, daß wir kaum Lust zu einer Unterhaltung verspürten, nahmen wir jeder ein Blatt vor, – auch ich, obwohl meine englischen Sprachkenntnisse kaum genügten, eine hiesige Zeitung glatt herunterzulesen.

Ich schaute denn auch nur zum Schein in die Bombayer Morningpost hinein, beobachtete weit mehr meine Tischnachbarn und ein paar halbzahme Affen, die auf dem Geländer der Veranda umherturnten. Zu sehen gab es hier ja übergenug. Ein solcher europäischer Haushalt in Indien birgt für den Deutschen viel Interessantes.

Nach einer geraumen Weile streiften meine Blicke wieder einmal Harsts Gesicht. Sofort wurde ich die vollständige Veränderung seiner Züge gewahr, die bisher etwas Abgespanntes, Düster-Nachdenkliches an sich gehabt hatten.

Den jetzigen Ausdruck seines schmalen, bartlosen Gesichts kannte ich nur zu gut. Die Längsfalten über der Nasenwurzel, die halb zugekniffenen Augen, die über den Backenknochen straff gespannte Haut und die fest zusammengepreßten Lippen deuteten auf Sturm. Er starrte unausgesetzt und völlig regungslos auf eine bestimmte Stelle seiner Zeitung. Für mich unterlag es keinem Zweifel: er mußte dort etwas von Wichtigkeit gefunden haben, etwas, das seinen Geist angeregt hatte und seine Gedanken jene wunderbaren Wege wandeln ließ, wie dies nur der für seinen Beruf geborene Detektiv vermag, – eben die wunderbaren Wege scharfsinnigster Kombinationen.

Jetzt schaute er auf. Unsere Blicke begegneten sich. Seine Augen waren voll geöffnet, strahlten jenes Feuer zielbewußter Energie aus, das aus Harsts geistvollem Denkerkopf mit einem Schlage den eines Feldherrn machte.

Er nickte mir leicht zu, meinte dann, indem er sich an Frau Anderson wandte: „So leid es mir tut, Ihr gastfreies Haus so schnell wieder verlassen zu müssen, – ich gedenke noch heute abzureisen –“

Trotz aller Bitten des Ehepaares blieb es dabei. Harst erklärte dann, er wolle sofort nach dem Hafen hinunter und versuchen, dort von einem der Großkaufleute, die sich den Luxus eigener Motorrennboote gestatten konnten, ein solches Boot zu mieten.

Anderson sprang auf. „Ich helfe Ihnen dabei gern mit Rat und Tat, wenn Sie denn doch unbedingt fortwollen.“ –

Eine halbe Stunde drauf galoppierten drei Rikschakulis mit uns der Stadt zu. Wir saßen jeder in einem der Wägelchen, die zumeist kaum 75 Pfund wiegen. Während der Fahrt zum Hafen hatte ich die beste Zeit, darüber nachzudenken, weshalb wohl Harst so plötzlich zu dem Entschluß gelangt sein könne, nicht einmal den nächsten Dampfer zur Reise nach Kolombo abzuwarten. Ich zweifelte nicht daran, daß er in der Zeitung irgend eine Nachricht gefunden haben müsse, die mit Warbatty zusammenhing, und ich nahm mir deshalb auch vor, recht bald dieselbe Zeitung genau durchzusehen, die er am Frühstückstisch in Händen gehabt hatte. Es war die in Bombay erscheinende India World gewesen. –

Anderson brachte uns zu einem sehr reichen Parsen, einem Manne in den besten Jahren, der als Sportfex beinahe noch berühmter wie als Großkaufmann war. Ich lernte so den ersten jener aus ihrem ursprünglichen Vaterlande Persien ihres Glaubens wegen vertriebenen Anhänger der Lehre Zoroasters (Zarathustra) kennen, die als Feueranbeter es für eine Entweihung der heiligen Flammen halten, in ihnen einen Toten zu Asche zu verbrennen, wie dies die Bekenner Brahmas tun, und die daher die Leichen ihrer Angehörigen auf den nach innen trichterförmig zulaufenden fünf Türmen des Schweigens den Geiern zum Fraße anbieten.

Diese Türme stehen an der Südostspitze der Halbinsel Malabar Hill. Ich hatte sie mir von weitem durch das Fernglas angesehen. Und dabei war in mir die Erinnerung an irgend einen Film aufgetaucht, den ich in Berlin bewundert hatte und in dem auch die berühmten Türme des Schweigens eine Rolle gespielt hatten. Erst jetzt konnte ich feststellen, daß die Film-Türme damals alles andere nur nicht die Bombayer Parsen-Türme gewesen waren. – Weshalb ich hier etwas eingehender all dies einfüge, wird der Leser sehr bald merken. –

Der reiche Parse Mirza Dau Sabli, der längst vollständig zum Europäer geworden war, hatte kaum gehört, daß Harald Harst vor ihm stehe, als er auch schon erklärte, es sei ihm eine Ehre, sein fast neues Rennboot zur Verfügung zu stellen. Er versprach, daß das 15 Meter lange, durchaus seetüchtige Fahrzeug in zwei Stunden am Bollwerk seines Lagerspeichers bereitliegen würde.

Wir kehrten sogleich nach Andersons Bungalow zurück, packten unsere Koffer und mußten dann noch schnell eine warme Mahlzeit einnehmen, die der chinesische Koch Andersons mit fünf Gängen wie durch Zauberei hergestellt hatte.

Während wir noch bei Tisch saßen, wurde Anderson an das Telephon gerufen. Er kam mit etwas langem Gesicht zu uns zurück, berichtete, Mirza Dau Sabli hätte sich am Apparat gemeldet und unter tausend Entschuldigungen folgendes mitgeteilt: Er hätte das Rennboot zweimal in den Zeitungen zum Verkauf angezeigt gehabt; der Preis wäre jedoch allen sich Meldenden zu hoch gewesen. Heute nun bald nach unserem Weggang wäre ein Engländer Sir Reginald Worbster, der sich auf der Durchreise hier aufhielte, bei ihm erschienen, hätte das Boot schnell entschlossen erstanden, aber sich bereit erklärt, im Interesse der guten Sache die beiden deutschen Detektive erst nach Kolombo zu bringen, bevor er das Fahrzeug nach seiner Farm an der Ostküste Afrikas mitnehmen würde.

„Ich weiß nun nicht, Master Harst, ob Ihnen diese Erledigung recht ist,“ fügte Anderson hinzu. „Es machte auf mich nämlich am Telephon den Eindruck, als hätte Dau Sabli diesen Worbster erst lange bitten müssen, Ihnen in dieser Weise entgegenzukommen –“

„Oh – das ist mir gleichgültig,“ meinte Harst. „Die Hauptsache: ich bin schneller in Kolombo, als mein Gegner Warbatty dies vermuten könnte.“ –

Sir Reginald Worbster war denn auch in der Tat ein sehr zugeknöpfter, wenn auch nicht gerade unliebenswürdiger Herr. Er hatte seinen Rechnungsführer, einen feingebildeten Inder, bei sich, der sogar in Deutschland einige Jahre bei einer Hamburger Firma tätig gewesen war. Worbster wirkte äußerlich ein wenig lächerlich, denn er war genau so dick wie lang, tatsächlich die reine Kugel. Die semmelblonden Spitzen seines am Kinn ausrasierten Bartes hingen ihm bis auf die vorgewölbte Brust hinab. Und der große Hornkneifer auf der Knollennase war von gewaltiger Größe. Dazu hatte er noch eine Stimme, die deutlich verriet, daß er an einer Nasenkrankheit leide.

Kurz nach elf Uhr waren wir bei völlig windstillem Wetter abgefahren. Harst und ich saßen in der kleinen Kajüte und plauderten. Wir waren nun zwei Stunden unterwegs. Oben an Deck hielt man es vor Hitze kaum aus. Erwähnen muß ich noch, daß sich außer uns vieren nur noch der Maschinist an Bord befand. Es war dies ein Mischling von Weißem und Inderin von durchaus kaukasischem Gesichtsschnitt, den Worbster gleich in Bombay angeworben hatte. Dau Sablis Maschinist war bei seinem bisherigen Herrn geblieben, da dieser bereits einen allerneuesten Rennboottyp aus England verschrieben hatte.

Harst kam mir etwas nachdenklich vor und wenig aufgelegt für eine Unterhaltung. Worbster und Achmed, der Rechnungsführer, ließen sich von dem Mischling in die Geheimnisse der Bedienung des achtzylindrigen Motors einweihen. Das Boot hatte zwei Schrauben und sog sich bei voller Geschwindigkeit mit dem Heck so tief ein, daß der Bug fast über das Wasser hinausragte.

Ich hatte mir von Anderson die Nummer der Bombayer „India World“ ausgebeten und suchte nun darin nach dem Artikel, der Harst so sehr interessiert hatte. Ich brauchte nicht lange die Spalten zu überfliegen. Da stand nämlich unter „Allerneuestes“ folgendes sehr dick gedruckt:

Kolombo. Die tote Lady Rockwell abermals aufgetaucht – für Kolombo also der Grund zu neuen abenteuerlichen Gerüchten! – Unsere Leser werden sich erinnern, daß Lady Ellinor Rockwell, die Gattin des Besitzers der berühmten Rockwell-Kaffeeplantagen in der Nähe von Kolombo, vor drei Wochen etwa plötzlich verstarb. Sie wurde in dem Erbbegräbnis der auf Ceylon bereits 80 Jahre ansässigen Familie Rockwell beigesetzt. Acht Tage nach ihrem Tode behauptete ein singhalesischer Diener des Lords, die Tote in den Straßen der Eingeborenenstadt abends gesehen zu haben. Der Lord veranlaßte daraufhin nichts, weil er eben an eine Personenverwechselung glaubte. Vier Tage später aber wollte dann der holländische Arzt Doktor Braachtenzork die Tote ebenfalls spät abends im Eingeborenenviertel wiedererkannt haben. Nun mischte sich die Polizei ein, gezwungen durch die Gerüchte, die in der Stadt umherschwirrten und die darauf hinausliefen, daß der Lord zu irgend welchen dunklen Zwecken den Tod seiner Gattin vorgetäuscht hätte. Die Gruft des Erbbegräbnisses wurde geöffnet, der Sarg der Lady aufgeschraubt, ebenso der innere Zinkeinsatz aufgelötet. Darin fand man jedoch nur noch geringe Reste der Leiche. Termiten (große Ameisen) waren durch ein Loch im Boden der beiden Särge eingedrungen, hatten sich hier eingenistet und das Fleisch fast völlig abgenagt. Immerhin konnte festgestellt werden, daß es sich ohne Zweifel um die verstorbene Lady Rockwell handele, da diese prachtvolles kupferfarbenes Haar besessen hatte. – Seitdem verstummten die Gerüchte, sind nun aber neu aufgelebt, da derselbe holländische Arzt die Lady wiederum zu nächtlicher Stunde, diesmal im Europäerviertel, beobachtet haben will. Aus ihrem ganzen Verhalten, erklärte Doktor Braachtenzork auf der Polizei, sei zu entnehmen gewesen, daß er tatsächlich die richtige, lebende Lady vor sich gehabt haben müsse, da sie vor ihm, als er sie angesprochen hätte, in wilder Hast entflohen sei. – Ganz Kolombo ist in Aufregung. Man hat auch sofort den Vater der Lady, den Kolomboer Kaufmann Sagton, aus Bombay telegraphisch zurückgerufen, wo dieser geschäftehalber weilte, da Sagton gerade mit zu denen gehört, die hier ein dunkles Verbrechen für vorliegend erachten. Er hat sich deshalb auch mit seinem Schwiegersohn völlig entzweit. – Die Polizei dürfte unseres Erachtens allen Grund haben, sich recht eingehend mit all diesen Dingen zu beschäftigen. –

Hm – als ich nun mit der Lektüre fertig war, machte ich doch ein stark enttäuschtes Gesicht.

Gewiß – diese mysteriöse Angelegenheit spielte in Kolombo, wo wir Freund Cecil wieder zu begegnen hofften. Aber – mit Warbatty selbst konnte sie kaum irgendwie zusammenhängen, dachte ich und starrte durch das kleine offene Kajütfenster neben mir auf die gleißende, nur wenig bewegte See hinaus.

Da – geschah etwas Unerwartetes!

Harst riß mir plötzlich die Zeitung aus der Hand, ballte sie blitzschnell zusammen und – warf sie durch das Fenster ins Wasser.

Dann sagte er laut, völlig harmlos tuend:

„Die Motorbootrennen in Monte Carlo sind wohl die berühmtesten, lieber Schraut. Ich habe Gelegenheit gehabt, selbst einmal ein solches Rennen mitzumachen –“

Worbster und der Inder Achmed waren eingetreten.

„–, das recht gefährlich der unruhigen See wegen war. Ein Boot kenterte. Die Insassen ertranken.“ – Er wandte sich nun an Worbster:

„Sir, entschuldigen Sie, mir scheint, der Maschinist steuert einen falschen Kurs, zu weit westlich. Oder hat das einen besonderen –“

Das Wort „Grund“ blieb unausgesprochen.

Worbster und Achmed hielten uns ganz unvermittelt gespannte Revolver vor die Brust, und der angebliche Sir Reginald brüllte uns an: „Nicht gerührt, Ihr superschlauen Herren! Sonst knallt’s sofort!“

In demselben Augenblick hörte auch das Rattern des Motors auf. Dann erschien der Mischling grinsend mit zwei Enden starken, weichen Kupferdrahtes in der Kajüte, fesselte erst mir damit die Hände auf den Rücken und dann auch Harst.

Widerstand war unmöglich. Die Schufte hätten fraglos gefeuert.

2. Kapitel.

Die Türme des Schweigens.

Sir Worbster stieß nun eine höhnische Lache aus, faßte in die Nasenlöcher, holte dicke Stöpsel von rosa Watte heraus, die seinem Riechorgan die Knollenform verliehen hatten, entfernte den falschen Bart und die Perücke und zeigte uns so ein völlig unbekanntes, jetzt natürlich ganz verändertes Gesicht.

Mit ironischer Überhöflichkeit verbeugte er sich vor Harst und sagte:

„Sie gestatten daß ich mich vorstelle: Reginald Wallace, Bombayer Generalvertreter des sehr ehrenwerten Master Cecil Warbatty. – Ich bin leider erst gestern von Kolombo kommend wieder in Bombay eingetroffen. Sonst hätte ich Warbatty und dem jetzt leider verhafteten Simpson so tatkräftige Hilfe geleistet, daß wir Sie, hochverehrter Master Harst, trotz all Ihrer Schlauheit für immer – ausgeschaltet hätten, bevor Sie noch störend, wie es nun geschehen, eingreifen konnten. Jedenfalls bin ich Ihnen der lebende Beweis dafür, daß unser Herr und Meister Warbatty tatsächlich das Oberhaupt einer über die ganze Welt ausgebreiteten Verbrecherorganisation ist, die über Mitglieder verfügt, deren Intelligenz durchaus hinreicht, selbst Sie zu überlisten. Dieser Streich mit dem in aller Stille gekauften Rennboot wird wohl auch Ihre Anerkennung finden –“

„Nein,“ erwiderte Harst mit aller Gemütsruhe. „Das tut er nicht. Ich argwöhnte sehr bald, daß wir hier in eine neue Falle geraten seien. Aber ich glaubte, Sie würden uns erst dicht vor Kolombo zu überwältigen suchen. Bis dahin hoffte ich eben, Sie drei entwaffnen zu können. So liegt die Sache.“

„Weshalb hatten Sie denn Argwohn geschöpft, he?“

„Weil Ihr Bart bei genauem Hinsehen zu unecht wirkte, Master Wallace, und weil Ihre Manieren für einen englischen Baronet, dem die Anrede Sir gebührt, zu – ungehobelt waren.“

„Da mögen Sie recht haben,“ grinste Wallace. „Ich bin nämlich von Hause aus Londoner Hundescherer, und die haben Ihr besonderes Anstandsbuch. – Der Streich an sich findet Ihren Beifall, nicht wahr?“

Der Kerl war rein versessen darauf, von Harst gelobt zu werden.

Harst nickte. „Die Idee war gut. Nur die Ausführung entbehrte der nötigen Feinheit.“

„Na – dafür soll Ihr und Ihres Freundes Abschied von diesem schönen Dasein desto – feiner sein!“

Er ließ uns auch die Fußgelenke zusammenbinden. Dann setzte das Boot seine Fahrt fort. Es wurde dunkel. Der Himmel bewölkte sich. Gegen Abend legte das schnelle Fahrzeug irgendwo an Land an. Wo, war nicht zu erkennen, denn es regnete jetzt in Strömen.

Wir waren häufiger allein miteinander in der Kajüte geblieben. Als ich bei einer solchen Gelegenheit zu Harst sagte, ich hielte unsere Lage für recht verzweifelt, schüttelte er den Kopf.

„Nicht so schlimm, wie Du denkst, lieber Schraut,“ flüsterte er. „Du darfst nicht vergessen, daß ich die ganze Geschichte schon durchschaute, als Anderson das Telephongespräch mit dem reichen Parsen gehabt hatte. Nur in einem – nein, zwei Punkten hatte ich mich geirrt: Erstens vermutete ich, Warbatty hier an Bord zu finden. Und zweitens – na, das sagte ich ja bereits diesem Wallace, – eben daß ich geglaubt habe, wir sollten erst dicht vor Kolombo überwältigt werden. – Sieh mal – es war doch zu auffällig, daß ausgerechnet gleich nach unserem Besuche bei Dau Sabli das Boot in andere Hände überging. Hier an Bord erhielt ich dann die Bestätigung meiner Mutmaßungen durch Wallaces schlechte Maske, die wohl einen anderen, aber nicht mich täuschen konnte.“

„Hm,“ wagte ich einzuwenden, „ich begreife nur nicht, weshalb unsere Lage Dir nicht gefährlich dünkt?! Es macht doch nichts aus, daß Du sofort Verdacht geschöpft hattest, und es dürfte –“

„Oho – macht nichts aus?!“ Er lächelte ein wenig. „Warte nur ab –“ –

Nachdem das Boot eine halbe Stunde irgendwo in ganz ruhigem Wasser stillgelegen und seine Backbordwand leise gegen das Holz einer von mir nur vermuteten Anlegebrücke gerieben hatte, betraten unsere drei Reisegefährten die Kajüte wieder und – flößten uns zu meinem Entsetzen aus einer Flasche eine stark nach Mohn riechende Flüssigkeit ein. Ich wehrte mich verzweifelt. Doch die Schufte öffneten mir mit Gewalt den Mund, indem sie mir eine Messerklinge zwischen die Zahnreihen schoben. Harst hatte ganz still gehalten, was ja auch verständiger gewesen war, denn mein Widerstand hatte mir nur blutige Lippen eingebracht.

Wallace musterte uns jetzt beim Lichte einer großen Laterne mit teuflischem Hohn.

„So,“ meinte er, „nun werdet Ihr in kurzem in einen Zustand kurzer Betäubung verfallen. Dann werden wir Euch beide, nachdem wir die beiden Wächter des südlichsten der Türme des Schweigens stumm gemacht haben, oben auf die schräge Plattform tragen, dort niederlegen und den Hunderten von Geiern, die schon wissen, was sie zu tun haben, das weitere überlassen –“

Ich schrie unwillkürlich vor herzzerfressender Angst laut auf, was Wallace zu dem Zusatz veranlaßte:

„Oh – Du kannst auch nachher oben auf dem Turme so laut brüllen, als Du nur willst. Das Gekreisch der um ihre Beute streitenden Geier übertönt selbst die kräftigste menschliche Stimme.“ –

Dann fühlte ich, wie mir die Sinne schwanden. Erst begann sich alles um mich her in wildem Wirbel zu drehen. Ich selbst schien ein Kreisel zu sein, der in eine endlose Tiefe stürzte. Noch ein letzter Schrei entrang sich meinen Lippen. Dann – verlor ich das Bewußtsein. –

Ich will mich hier nicht mit einer genauen Beschreibung der für unser deutsches Empfinden so gräßlichen Leichenbestattungsart der Parsen und der dazu gehörigen fünf Türme aufhalten. Der Leser, der einmal Gelegenheit hat, das Berliner Museum für Völkerkunde zu besuchen, findet dort ein genaues Modell der berühmten Türme und der sie umgebenden gärtnerischen Anlagen. Diese leiden jedoch sehr durch die Exkremente der unzähligen Aasgeier, die ständig auf den Bäumen sitzen und mit scharfem Auge achtgeben, ob ein neuer Toter auf die Türme getragen wird, von deren trichterförmiger Plattform der Regen die abgenagten Gebeine dann in das Innere hineinspült – in der Tat wohl das schauerlichste von Beerdigungsart, das es nur irgend gibt. –

Ich kam wieder zu mir. Ich hätte gewünscht, – Warbatty wäre an meiner und Wallace an Harsts Stelle an diesem Orte des Grauens gewesen! Den beiden hätte ich das gegönnt, was wir nun während einer geradezu fürchterlichen Viertelstunde erlebten!

Man stelle sich vor, daß doch schon der Gedanke, sich an einem solchen Orte des Schreckens zu befinden, einem das Blut in den Adern gerinnen lassen kann! – Dann aber die Wirklichkeit! Gewiß – es hatte am Spätabend einen wolkenbruchartigen Regen gegeben, der die bereits zu Gerippen entblößten Leichen mit in das Innere des Turmes gerissen hatte. Nicht mitfortgeschwemmt hatten die Wassermassen jedoch etwa zehn Tote, die sämtlich völlig unbekleidet und bereits in entsetzlichster Weise entstellt um uns herum lagen! Man denke weiter: der Himmel war jetzt sternenklar; die tropische Nacht mit ihrem Halbdunkel ließ uns also nicht nur diese Leichenreste, sondern auch die Scharen von Geiern dicht über uns erkennen, die der zum Glück noch zur rechten Zeit wiedererwachte Harst durch die Bewegungen seines Oberkörpers verscheucht hatte, – hunderte dieser widerwärtigen, frechen Vögel, die trotzdem stets von neuem auf uns herabstießen, die die Luft mit ihrem ohrbetäubenden Gekreisch erfüllten und die unsere Kleider mit ihrem Kot beschmutzten.

Man stelle sich das alles vor, und man wird begreifen, daß, als ich zu mir kam, als ich mich aufrichtete, als Harst mir zurief: „Stillsitzen – sonst kommst Du ins Rutschen!“ meine Haut sich im Moment mit eisigem Schweiß bedeckte, daß ich fast abermals bewußtlos umgesunken wäre!

Und doch: als ich dann in Harsts ernstes, aber durchaus nicht verzweifeltes Gesicht geschaut hatte, als er mir zunickte und tröstend sagte: „Mut, mein Alter, – Mut! Inspektor Greazer wird schon zur rechten Zeit erscheinen!“ da wurde ich mit einem Male ganz ruhig, da half ich Harst, durch hastiges Hin- und Herschaukeln des Oberleibes die Aasgeier von uns fernzuhalten. Doch – die geflügelten Leichenfresser wußten nur zu gut, daß sie hier die Herren waren. Sie wurden frecher und frecher. Bald saßen sie scharenweise um die Toten herum, balgten sich um die Beute, flogen, sobald sie ein Stück erhascht hatten, mit dem ekelhaften Fraße nach den nächsten Bäumen.

Harst rutschte näher zu mir heran, setzte sich so, daß er mit seinen Fingern meine Handgelenke berühren konnte. Ich wußte, er wollte versuchen, die Drahtschlingen zu lösen.

Und – es gelang ihm! Ich hatte plötzlich die Arme frei! Gleich darauf hatte ich auch seine Schlingen aufgedreht. Er befühlte seine Taschen.

„Ah – die Schufte sind ihrer Sache so sicher gewesen, daß sie uns sogar die Revolver belassen haben. Nur meine Papiere und meine Uhr fehlen, ebenso die Börse –“

Er zog sein Taschenmesser. Die Hanfstricke unserer Fußgelenke fielen durchschnitten herab.

Und dann hob er den Arm mit dem Revolver, drückte ab. Ein Geier sank schwerfällig in das Innere des Turmes, bewegte krampfhaft die Flügel. Ein zweiter folgte. –

„Vorsicht!“ rief Harst. „Der Steinboden ist so schlüpfrig, daß wir leicht ausgleiten können –“

Glücklich erreichten wir dann die Außentreppe des Turmes.

Ein Zufall war’s, daß gerade in diesem Moment vier Männer in wildem Galopp den Hauptweg durch die Anlagen entlangkamen – als vorderster der Bombayer Detektivinspektor Greazer, unser alter Bekannter.

Bei unserem Anblick stutzte er. Dann eilte er auf Harst zu, preßte dessen Hände vor Freude.

„Gott sei Dank – Sie leben noch! Oh – Sie ahnen nicht, wie wir gerannt sind!“ Er keuchte, und der Schweiß lief ihm in Strömen über das Gesicht.

Dann erfuhr ich auch, weshalb Harst unsere Lage so zuversichtlich beurteilt hatte. – Ihm war tatsächlich sofort der Verdacht gekommen, daß der Verkauf des Rennbootes ein neuer Trick Warbattys sein könnte. Daher hatte er heimlich an Greazer einen Brief geschickt und ihn gebeten, unser Fahrzeug durch ein anderes Rennboot, das vorausfahren und uns auf hoher See erwarten sollte, beobachten zu lassen, da er gehofft hatte, auf diese Weise Warbatty irgendwie noch vor Kolombo abfassen zu können. In den Schleiern des Regens hatte das andere Boot uns jedoch aus dem Gesicht verloren. Immerhin war aus dem Kurs unseres Fahrzeugs ersichtlich gewesen, daß wir auf die Halbinsel Malabar Hill von Süden her zusteuerten. Greazer hatte dann kaum von dem Führer des uns verfolgenden Bootes die Meldung erhalten, wir befänden uns wahrscheinlich jetzt auf Malabar Hill, als er sofort mit zwanzig Leuten eine Razzia am Strande entlang vornahm, dabei unser Rennboot fand und dessen völlig überraschte Besatzung in der engen Bucht, weil sie sich zur Wehr setzte, zusammenschießen ließ. Der schwerverwundete Maschinist hatte, um sein Leben zu retten, dann verraten, wohin wir geschleppt worden waren. –

Dies war der Ausgang unseres Abenteuers auf den Türmen des Schweigens.

Zwei Stunden später – etwa um ein Uhr morgens – verließen wir mit demselben Rennboot, begleitet von dem Maschinisten des Parsen Dau Sabli, den dieser uns zur Verfügung gestellt hatte, die kleine Bucht der Halbinsel nach herzlichem Abschied von Greazer und seinen Beamten.

Wallace war tot. Achmed (Gott weiß, ob sie wirklich so hießen!) hatte einen Bauchschuß und starb gleichfalls später. Nur der Mischling blieb am Leben und kam mit einer kurzen Gefängnisstrafe gnädig ab, wie Greazer an Harst nach Wochen schrieb. Über Warbatty hatte der Maschinist jedoch nichts angeben können. Er war nur von Wallace für die eine Fahrt durch eine hohe Geldsumme angeworben worden.

3. Kapitel.

Lord Rockwell.

Wir wurden vom Wetter auf unserer Reise nach Kolombo sehr begünstigt. Unser schnelles Fahrzeug hielt sich stets in der Nähe der Küste. Unaufhaltsam ging es südwärts. –

Am anderen Morgen saßen wir in der kleinen Kajüte und frühstückten. Harst war in glänzender Laune. Diese Seereise bereitete ihm viel Vergnügen. Er nahm bei dem Maschinisten geradezu Unterricht in der Bedienung eines so komplizierten Motors, wie der eines Rennbootes es ist. Der Maschinist war ein zum Christentum übergetretener Hindu. Zumeist sind diese Abtrünnigen, diese braunen Glaubensbrüder, wie Harst mir erklärte, die übelsten Burschen, die man sich denken kann. Der Hindu ist Religionsfanatiker. Wird er Christ, so hat das stets einen großen Haken. Es sind stets nur halbe Verbrecher ihrer Charakterveranlagung nach, die die Verachtung ihrer Volksgenossen des Abfalles wegen aufsichnehmen. Jeder christliche Hindu wird von den anderen wie die Pest gemieden. Dabei sind diese Leute gewöhnlich sehr bald – Säufer, heimliche Diebe, werden naschhaft und faul. Harst hielt daher auch von den Missionsgesellschaften, die das Christentum zu verbreiten suchen, gar nichts.

Unser Maschinist Mir Bhar Khani bildete jedoch eine Ausnahme. Wir waren sehr zufrieden mit ihm. –

Ich wollte Harst immer schon fragen, weshalb er mir damals die Zeitung hier in der Kajüte aus der Hand gerissen und ins Wasser geschleudert hätte. Jetzt beim Frühstück tat ich’s.

Und die Antwort?! Sein beliebtes, vorwurfsvolles: „Aber Schraut!“ kam über seine Lippen.

„Aber Schraut!“ wiederholte er. „Natürlich sollte doch dieser Wallace, dieser Spießgeselle unseres Freundes Cecil nicht sehen, daß Du gerade den Artikel vorhattest, gerade dieses Bombayer Skandalblättchen, India World genannt!“

„Also hängt der Artikel mit Warbatty zusammen?“

„Gewiß!“

„Woher weißt Du das?“

„Diese Frage ist durchaus berechtigt.“ Er rauchte sich eine Zigarette an, faßte in die Tasche und holte seine Juchtentasche hervor, entnahm ihr eine Depesche und hielt sie mir hin.

„Da – lies das mal,“ meinte er.

Die Depesche war gerichtet an – ah, das hatte ich nicht erwartet! – an Thomas Sagton, Bombay, Viktoria-Hotel! – Aha – Sagton! Das war ja der Vater der toten Lady Rockwell!

„Woher hast Du diese Depesche?“ fragte ich erstaunt und überflog dabei den Inhalt:

„Bitte sofort zurückkehren. Lady abermals aufgetaucht. – Inspektor Morris, Kolombo.“

„Dem Empfänger habe ich sie abgenommen, lieber Schraut,“ erklärte Harst lächelnd und blies Rauchringe.

„Dem – Em … pfänger?“

„Nun ja – Thomas Simpson, dem Bruder Warbattys, der jetzt in Bombay in Untersuchungshaft sitzt.“

Da ging mir ein Licht auf. „Simpson“ stammte ja aus Kolombo, war dort Kaufmann. Er hatte also in Bombay in zwei Hotels gleichzeitig als Simpson und als Thomas Sagton gewohnt.

Als ich dies nun zu Harst sagte nickte er. „Stimmt, lieber Schraut! Als wir ihn in der verwahrlosten Gärtnerei festgenommen hatten, habe ich nachher seine Papiere durchgesehen. Da fand ich diese Depesche. Sie erschien mir sofort wichtig genug, sie einzustecken, obwohl ich damals diese Spukgeschichte von der lebend herumgeisternden „toten“ Lady Rockwell noch nicht kannte.“

„Hm – Du betonst das „tot“ so eigenartig. Hast Du Dir bereits eine Ansicht über diese rätselhafte Sache gebildet?“

„Allerdings. Sehr sogar – sehr! Ich denke, auch hierbei wird Warbatty seine Hand mit im Spiele haben. – Jedenfalls werden wir in Kolombo sofort Lord Rockwell aufsuchen, selbstredend in recht netter Verkleidung, da ich nicht Lust habe, mich abermals so kleinen Unannehmlichkeiten auszusetzen, wie die Türme des Schweigens es für uns waren. – Bitte – keine weitere Frage. Alles zu seiner Zeit!“ –

Ceylon! – Was ist Indien gegen Ceylon! Gegen diese paradiesisch schöne Insel an der Südspitze Vorderindiens, gegen dieses fruchtbare, gesunde Land, indem es keine Tiger gibt, in dessen weiten Grassteppen der gut geschonte wilde Elefant noch herdenweise lebt, in dessen Wäldern der Zimtbaum zu Hause ist, an dessen Küsten wie ein Wunder aus den kalten Eisregionen die indische Seekuh, dies walroßähnliche Tier, gejagt wird! Was sind die indischen Frauen gegen die oft bildschönen Singhalesinnen?! – Wirklich – alles vereint sich hier, um einen wahren Zaubergarten zu schaffen.

War ich schon in Bombay beim Anblick der Tropenflora entzückt gewesen, – auf Ceylon wurde ich begeistertster Anhänger des Orients! –

Zwei ziemlich abgerissen aussehende Chinesen wanderten an einem strahlend schönen Morgen die tadellose Straße von Kolombo, dem Haupthafen auf der Westseite der Insel, nach Nordosten zu. Dort sollte die Plantage Lord Rockwells liegen.

Unsere Chinesenmaske war bis ins kleinste genau durchgeführt. Wir trugen kleine Bündel auf dem Rücken, glichen vollkommen arbeitsuchenden Kulis.

Das schloßähnliche Wohnhaus des Lords lag auf einer Anhöhe, hinter der sich felsige Höhen zu einem kleinen Gebirgszuge auftürmten. Daß der Lord jetzt hier weilte, hatten wir in Kolombo erfahren.

Frech und gottesfürchtig steuerte Harst auf das Schloß zu. Doch schon an der Parkpforte gebot uns ein alter Singhalese recht grob halt. Harst war darauf vorbereitet, kauderwelschte in miserablem Englisch zusammen, daß Seine Lordschaft uns angeworben hätte und selbst zu sprechen wünschte.

Der Torhüter drückte auf einen Knopf. Nach einer Weile kam vom Hause her ein Diener und nahm uns dann mit sich.

Der Lord saß auf der Terrasse mit einem anderen Europäer beim Frühstück. Wir mußten unten an der Treppe warten. Minuten vergingen. Dann erschien der Lord, ein noch junger Mann, etwa Ende der Zwanzig, an der Brüstung, musterte uns und rief:

„Schert Euch zum Teufel, gelbes Gesindel! Eine solche Unverschämtheit! Kirindu – mach’ die Hunde los!“

Der farbige Diener eilte von dannen. Und Harst formte nun die Hände zum Sprachrohr, rief zurück:

„Lady Rockwell!“

Der Lord fuhr leicht zusammen, kam zögernd die Stufen hinab.

„Ich bin der deutsche Liebhaberdetektiv Harald Harst, Mylord,“ flüsterte Harst. „Ich und mein Freund und Sekretär bitten um eine Unterredung. Es darf aber niemand erfahren, wer wir sind. Ich habe hier ein paar Elfenbeinschnitzereien mitgebracht. Tun Sie so, als ob Sie mit uns über den Ankauf sprechen wollen.“

Er zog die wunderhübschen Tierfiguren aus der Tasche.

„Harst – Harst?!“ Der Lord strahlte. „Sie sendet mir der Himmel! – Kommen Sie!“

Gleich darauf standen wir in seinem Arbeitszimmer.

„Wir brauchen hier Lauscher nicht zu fürchten, meine Herren,“ sagte er liebenswürdig. „Bitte – nehmen Sie Platz –“ Er setzte uns Zigarren, Zigaretten und Liköre vor. Er war eine sehr sympathische Erscheinung, hatte nichts von der steifen, abgezirkelten englischen Art an sich und deutete unmerklich in allem an, daß er ganz als Kaufmann behandelt werden wollte.

„Ich freue mich sehr, Herr Harst“ (er sprach deutsch fast fehlerfrei), „daß Sie gerade jetzt hier bei mir sich eingefunden haben. Ich habe in den Zeitungen gelesen, daß Sie hinter einem sehr gefährlichen Verbrecher her sind. Eine Depesche aus Bombay im heutigen Morgenblatt berichtet auch bereits von Ihrem geradezu unglaublichen Abenteuer in der Ruinenstadt Matafu. Allerdings stand dort zu Schluß, Sie seien nach Europa zurückgekehrt, weil Ihre Mutter schwer erkrankt wäre –“

„Ein kleiner notwendiger Schwindel, Mylord. – Ich möchte jedoch sofort auf das zu sprechen kommen, was mich herführt. Ich habe in Bombayer Zeitungen von den seltsamen Geschehnissen gelesen, die sich nach dem Tode Ihrer Gattin in Kolombo abgespielt haben –“

Der Lord legte die Hand über die Augen und nickte schwach.

„Ja – es ist furchtbar!“ meinte er leise. „Meine Nerven ertragen diese Aufregungen nicht länger. Man meidet mich bereits. Und draußen auf der Terrasse sitzt der Detektivinspektor Morris aus Kolombo und suchte aus mir unter dem Vorgeben freundschaftlichen Interesses Dinge herauszulocken, von denen ich nichts weiß –“

Er sprang auf und rannte im Zimmer hin und her, blieb dann vor Harst stehen:

„Denken Sie, Herr Harst, – man wirft mir einen Versicherungsbetrug heimlich vor! Ich soll ein ganz geriebener Schurke sein, der, weil seine Plantage durch zwei Mißernten nichts eingebracht hat, jetzt –“

„Beruhigen Sie sich doch bitte, Mylord!“ unterbrach Harst ihn. „Ich werde Ihnen helfen. Dazu bin ich ja hier. – Setzen Sie sich. Rauchen Sie eine Zigarette und beantworten Sie mir lediglich meine Fragen. – Ihre Gattin Ellinor war eine geborene Sagton. Seit wann lebt deren Vater in Kolombo? Wann haben Sie geheiratet?“

„Thomas Sagton tauchte vor fünf Monaten mit seiner Tochter in Kolombo auf. Er ist Witwer. Er begann sofort großzügige Geschäfte in Kaffee und Tee zu machen, die ihm schnell den Ruf eines geschickten Spekulanten einbrachten. Ellinor lernte ich vor vier Monaten kennen. Nach vierzehn Tagen hielt ich um ihre Hand an. Und nach einem Monat bereits heirateten wir. Mein Eheglück hat genau 2½ Monat gewährt. Ich habe Ellinor über alles geliebt –“

„Wann und wie hoch versicherten Sie das Leben der Dame?“

„Sofort nach der Hochzeit mit 50 000 Pfund Sterling bei der Great India-Gesellschaft in Bombay.“

„Auf Veranlassung Thomas Sagtons, nicht wahr?“

Lord Rockwell machte eine ungewisse Handbewegung.

„Möglich, daß er dahintersteckte. Der Gedanke selbst ging von Ellinor aus. Sie meinte, wenn Sie stürbe, hätte ich dann doch wenigstens von ihr eine verspätete Mitgift. Bisher ist die Summe nicht ausgezahlt. Die Gesellschaft weigert sich infolge der Gerüchte. Ich will von dem Gelde auch nichts mehr wissen.“

„So – so. – Und in dem Versicherungsvertrag ist als zweiter Empfangsberechtigter im Falle Ihres Todes Thomas Sagton genannt, nicht wahr?“

„Ja. Aber – woher in aller Welt haben Sie das erfahren, Herr Harst?!“ – Harst beachtete die Frage nicht, erklärte jetzt:

„Die Sachlage ist also folgende. Ihre Gattin stirbt. – Halt – eine Zwischenfrage. Ihr Ableben erfolgte hier im Hause?“

„Ja. Ellinor war für einen Tag nach Kolombo hinübergefahren. Sie war eine leidenschaftliche Tennisspielerin. Sie hatte sich sehr erhitzt, hatte eiskalte Getränke genossen und wurde von Bekannten bereits ohnmächtig hierher gebracht. Ihr Vater hatte sofort einen Arzt nachgeschickt, einen Doktor Rouvier. Alles half nichts. Ellinor starb abends gegen zehn Uhr an Herzlähmung.“

„Dieser Doktor war mit Sagton befreundet?“

„Sehr sogar. – Jetzt jedoch sind sie Feinde –“

„Dacht’ ich mir. – Er stellte auch den Totenschein aus?“

„Ja. – Aber – entschuldigen Sie, bester Herr Harst – Ihre Fragen sind so merkwürdig, daß –“

„– Sie werden noch merkwürdiger werden, Mylord. Ich bin ja Detektiv. – Also: Ihre Gattin stirbt, wird jedoch von den Leuten, die sie genau kannten, nachher verschiedentlich lebend wieder in den Straßen Kolombos gesehen. Sofort taucht das Gerücht auf, Sie, Mylord, hätten im Einverständnis mit Ihrer Gattin einen Versicherungsbetrug derart in Szene gesetzt, daß Sie ihr eines jener sämtliche Lebenserscheinungen beseitigenden Betäubungsmittel, über die gerade die Inder so vielfach verfügen, eingeflößt und selbst dem Arzte vorgetäuscht hätten, Ihre Frau seit tot.“

„Ganz recht,“ warf der Lord erregt ein. „Ganz recht. So ist’s. Und ich behaupte, daß Sagton es war, der diese Gerüchte ausstreute. Er –“

„Halt, Mylord! Ruhig bleiben! – Weiter also: Man vermutet, Sie hätten eine andere Tote an Stelle Ihrer Gattin der Familiengruft beisetzen lassen, eben eine Frau, die dasselbe rötlichbraune Haar besaß. Und diese untergeschobene Tote sollen Sie dann durch die Termiten, denen Sie durch in den Sarg gebohrte Löcher Zutritt selbst in den Zinkblecheinsatz verschafften, so haben entstellen lassen, daß –“

Der Lord sprang schon wieder auf. „Ah – wer – wer hat Ihnen denn all das so haarklein mitzuteilen gewagt, Herr Harst?! Nennen Sie mir den elenden Verleumder, damit ich endlich einen von diesen Schurken fassen kann, die die öffentliche Meinung vergiften, die –“

„Aber Mylord – Ruhe, Ruhe! Niemand hat mir etwas erzählt. Ich selbst habe mir diese Einzelheiten unschwer zusammengestellt. Wirklich – es ist so! Mir stand lediglich ein Artikel einer Bombayer Zeitung zur Verfügung. Es mag Ihnen wunderbar erscheinen, wie ein Mensch aus Andeutungen sich ein ganz klares Bild von Geschehnissen zu entwerfen vermag. Und doch ist’s nur Geistesübung. – So, nun noch einige andere Fragen. – Sie haben Ihre Gattin offenbar sehr geliebt. Wurde diese Liebe in demselben Maße erwidert?“

„Hm – Ellinor war eine etwas kühle Natur und recht ungleich in ihren Stimmungen. Sie –“

„Danke. – Dann: Ist es zwischen Ihnen und Sagton zu einem offenen Bruch gekommen?“

„Ja. Sogar im Exzelsior-Klub in Gegenwart zahlreicher Herren. Er warf mir vor, daß ich ihm sein Kind geraubt hätte, er sei stets gegen diese Ehe gewesen. – Er drückte sich sehr vorsichtig aus. Aber der Vorwurf, ich hielte Ellinor verborgen, war doch herauszuhören.“

„Danke. Das genügt mir. – Die Europäer in Kolombo haben sich natürlich ganz auf Sagtons Seite geschlagen. – War Sagton nicht hier, als Ihre Gattin starb?“

„Nein. Er hatte einen Malariaanfall und lag in seinem Hause in Kolombo zu Bett.“

„Aha!“ Harst nickte befriedigt. „Das ist in der Tat ein geradezu unglaubliches Ränkespiel,“ meinte er sehr ernst. „Nun – wir werden die Herrschaften bald haben –“

„Wen denn, Herr Harst?“

„Oh – davon später. – Könnte ich mir nachher vielleicht die Leichenreste ansehen? Der Zinksarg wird doch wohl nicht wieder zugelötet sein.“ Er erteilte dem Lord dann allerlei Anweisungen, damit unser Inkognito gewahrt bliebe.

4. Kapitel.

Die Tote.

Zwei Stunden später stiegen wir in die ausgemauerte Gruft hinab. Das Erbbegräbnis lag mitten in dem terrassenförmigen Parkteil nach den Bergen zu.

Es gab hier im ganzen fünf Särge. In den anderen vier ruhten die Eltern und Geschwister des Lords.

Harst hob mit meiner Hilfe den Sargdeckel ab; dann auch den Oberteil des Zinkeinsatzes. Ein betäubender Verwesungsgeruch quoll uns entgegen. – Der Lord lehnte an der Mauer und hatte die Augen mit der Hand bedeckt. Er schluchzte leise.

Von dem Gesicht der Leiche war nichts mehr zu erkennen. Die Termiten hatten sogar die Schädelhaut so benagt, daß das ganze Kopfhaar nebenbei lag.

Harst beleuchtete das gräßliche Bild mit seiner Taschenlampe, nahm nur eine Haarsträhne an sich, wickelte sie in Papier und steckte sie ein. Dann winkte er mir. Wir legten die Deckel schnell wieder auf, folgten dann dem Lord, der bereits in den oberen, kapellenartigen Raum emporgestiegen war. Gerade als Harst die eiserne Falltür schloß, wurde der eine Flügel der Tür des Erbbegräbnisses aufgerissen und drei Herren traten schnell ein. Der vorderste war der Detektivinspektor Morris aus Kolombo, der angeblich schon vor einer Stunde dorthin zurückgekehrt war.

Dieser lange, spindeldürre Herr mit riesiger Hakennase und einer so kurzen Oberlippe, daß sein falsches Obergebiß geradezu als Reklame für Zahnersatz leuchtete, hob sofort gebieterisch den Arm und rief:

„Im Namen des Vizekönigs: Sie drei sind verhaftet! – Endlich habe ich Ihre Helfershelfer erwischt, Lord Rockwell! Allein konnten Sie diesen Schwindel nicht inszeniert haben! – Wer seid Ihr beide denn, verfluchtes gelbes Gelichter, he?!“

Die schmierigen Kulis hatten jedoch vor Master Morris so wenig Achtung, daß der eine – Harst – ganz gemütlich erwiderte:

„Das werde ich Ihnen sofort sagen, Master, wobei ich auf Ihre Verschwiegenheit rechne. Ich sollte Sie von Ihrem Bombayer Kollegen Greazer grüßen. Ich bin nämlich Harald Harst. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört –“

Morris machte ein sehr langes Gesicht.

„Die Verhaftung Seiner Lordschaft hat unter diesen Umständen wohl auch noch etwas Zeit,“ fuhr Harst fort. „Zumal er gänzlich unschuldig ist, was ich beweisen werde.“

Morris war ein ganz anderer Schlag von Mensch als Freund Greazer aus Bombay. Er hatte offenbar ein allzu stark entwickeltes Selbstbewußtsein. Harsts Ton behagte ihm nicht. Das sah man ihm an. Und seine Worte bestätigten dies:

„Ob die Verhaftung Zeit hat, entscheide ich. – Haben Sie einen Ausweis bei sich?“

Hm – armer Morris! So mit Harst zu reden – welche Dummheit!

„Gewiß habe ich einen Ausweis.“ Harst schraubte den linken Absatz los und zog aus der Höhlung das ganz eng gefaltete Papier hervor. „Bitte, Herr Inspektor –“

Morris las es flüchtig, reichte es zurück.

„Danke. – Ihre Einmischung hier ist nicht erwünscht,“ sagte er recht unhöflich. „Wenn Kollege Greazer Sie nötig hatte – das ist seine Sache. Ich brauche keine fremden Herren zu meiner Unterstützung.“

„Ganz verständlich,“ nickte Harst. „Jeder muß wissen, was er kann. – Übrigens wollte ich auch gar nicht Ihnen, sondern dem Lord helfen. Und dazu brauche ich Ihre Erlaubnis nicht. Sollten Sie mir aber hier dadurch Schwierigkeiten machen, daß Sie oder Ihre beiden Beamten da verraten, wer diese zwei chinesischen Kulis in Wahrheit sind, so dürfte Ihnen das teuer zu stehen kommen. Sie wissen, daß ich Cecil Warbatty nachsetze. Und – er ist in Kolombo oder doch hier in der Nähe. Ich hoffe ihn abfangen zu können. Vereiteln Sie dies durch Ihr Verhalten mir gegenüber irgendwie, so genügt ein Brief von mir an den Vizekönig von Indien, und Sie sind Inspektor gewesen. – So, das wollte ich Ihnen in aller Freundschaft sagen. Ich füge noch hinzu, daß ich mich dafür verbürge, daß Lord Rockwell völlig unschuldig ist. Seine Verhaftung wäre insofern ein Durchkreuzen meines gegen Warbatty gerichteten Feldzugsplans, als ich Warbatty nur dann Ihnen in die Hände spielen kann, wenn der in kurzem ohne Zweifel gegen den Lord erfolgende Mordanschlag nicht gänzlich – eben durch die Festnahme unmöglich gemacht wird.“

Der Lord und Morris riefen jetzt in einem Atem: „Mordanschlag?!“

„Allerdings. – Doch – das können wir nachher besprechen. – Wünschen Sie nun mit mir gemeinsam gegen Warbatty vorzugehen, Herr Inspektor, oder verzichten Sie darauf? – Ich denke, wir arbeiten lieber Hand in Hand.“

Morris war jetzt sehr verlegen. Harst hatte ihn derart in die Enge getrieben, daß er mit hochrotem Kopf hastig entgegnete:

„Oh! – sehr gern, Master Harst, – sehr gern. – Ich bin etwas nervös. Entschuldigen Sie meine ein wenig kurz angebundene Art von vorhin.“ –

Zehn Minuten drauf saßen wir zu vieren in Rockwells Arbeitszimmer. Wir galten weiter als Händler, und Harst hatte so allerhand kleine Scherze zur Täuschung der Dienerschaft durchgeführt, die denn auch ganz ahnungslos blieb. Morris Beamten hatten feierlich Schweigen geloben müssen und haben dies auch gehalten. –

Der Inspektor wollte jetzt natürlich Harst mit allerlei Fragen bestürmen. Er kam damit aber an den Unrechten.

„Ich rede stets erst dann, wenn es unbedingt nötig ist, Master Morris,“ sagte Harst ganz freundlich. „Kennen Sie Doktor Rouvier genauer?“

„Ja.“

„Sein Ruf?“

„Hm – nicht der beste. Er spielt und trinkt, lebt wohl weit über seine Verhältnisse.“

„Wo wohnt er? Er ist Junggeselle, nicht wahr? Sein Haus wird außerhalb der Stadt liegen, denk’ ich mir; ziemlich einsam. – Hält er viel Dienerschaft?“

Morris machte große Augen. „Sie haben sich schon über Rouvier erkundigt sonst könnten Sie –“

„Gut, schon gut. Also meine Vermutungen sind richtig. Auch hinsichtlich der geringen Dienerschaft. – So, nun meine Vorschläge. – Sie, Master Morris, kehren nach Kolombo zurück, eilen zu Rouvier und teilen ihm mit, Seine Lordschaft seien erkrankt; er möchte sofort hier nach der Plantage kommen. – Lord Rockwell aber legt sich ins Bett und spielt vor seiner Dienerschaft den schwer Leidenden. – Sobald Rouvier bei Ihnen erscheint, Mylord, bieten Sie ihm eine größere Summe, wenn er Ihnen bescheinigt, daß Sie zur Zeit aus Gesundheitsrücksichten nicht verhaftet werden dürfen. – Noch eins: es wäre zweckmäßig, Master Morris, wenn Sie Rouvier gegenüber Andeutungen machten, daß Ihnen Lord Rockwells Erkrankung sehr ungelegen käme, da Sie ihn eigentlich heute hätten festnehmen wollen.“

Morris und der Lord bewiesen durch ihre Mienen, daß sie den Zweck dieser merkwürdigen Verhaltungsmaßregeln durchaus nicht verständen.

Der Inspektor wagte denn auch etwas schüchtern die Frage:

„Herr Harst, – entschuldigen Sie schon, – wozu das alles?“

„Sehr einfach! Ich will Warbatty zum Losschlagen zwingen, will nicht warten, bis er den Zeitpunkt für geeignet hält, sondern ihm diesen Zeitpunkt aufdrängen. – So, meine Herren, – jetzt kann die Sache eingeleitet werden. Mylord – Sie ins Bett, und Morris zu Rouvier! – Wir beide aber werden durch die Güte Seiner Lordschaft hier im Schloß ein bescheidenes Zimmer angewiesen erhalten, wozu ein Vorwand schon noch gefunden werden wird –“

Morris verabschiedete sich. Als er gegangen, ließ Harst sich Rockwells Schlafzimmer zeigen. Das benachbarte Schlafgemach der Gattin des Lords war verschlossen.

„Ich habe dort nichts verändern lassen,“ erklärte Rockwell. Seine Stimme zitterte. Er glaubte fest daran, daß seine Frau tot sei. Er mußte sie wirklich sehr geliebt haben.

Harst legte ihm jetzt mitfühlend die Hand auf den Arm.

„Mylord,“ sagte er weich, aber tief ernst, „so leid es mir tut: gewöhnen Sie sich an den Gedanken, daß Ihre Frau Ihrer nie würdig war – nie! Reißen Sie ihr Bild aus Ihrem Herzen; wappnen Sie sich beizeiten gegen furchtbare Überraschungen, die auf Sie einstürmen werden!“

„Mein Gott, – was – heißt das –“

„Mann sein, heißt das! – Bitte, öffnen Sie nun das Schlafzimmer Ihrer Frau. Ich habe mir die Sache anders überlegt. Schraut und ich werden uns dort verbergen. Besorgen Sie uns heimlich einige Lebensmittel, bevor Sie sich als Kranker niederlegen, und auch einen Bohrer von etwa Bleistiftstärke.“

Der Lord schloß uns in das Nebenzimmer ein und ging dann das Gewünschte holen. Der Dienerschaft sollte er erklären, die beiden Händler hätten sich anscheinend auf und davon gemacht.

Er kehrte nach einer Viertelstunde zurück, brachte das Verlangte und gab uns den Schlüssel des Zimmers, so daß wir nötigenfalls von innen die Tür öffnen konnten. Dann entkleidete er sich.

Inzwischen hatten wir uns in dem halbdunklen Raum, dessen Fensterjalousien und -vorhänge verschlossen waren, bereits eingehend umgeschaut. Dieses Damenschlafzimmer war geradezu mit raffiniertem Luxus eingerichtet. Ich hatte etwas derartiges von Luxus noch nie gesehen. Eine kleine Tür führte in einen Baderaum, der ganz mit Marmor ausgelegt war. Die vertiefte Badewanne zeigte in Steinmosaik Liebesszenen aus dem Leben der Singhalesen.

„Und all das einer gemeinen Betrügerin wegen!“ meinte Harst bei der Besichtigung. „Armer Lord Rockwell! Das Schwerste steht Dir noch bevor.“ –

Während der Lord sich zu Bett begab (das Bett stand so, daß wir es durch das Schlüsselloch sehen konnten), bohrte Harst in Kniehöhe in die Tür zwei Löcher, glättete die Ränder sehr sauber und versuchte, ob wir nun das andere Zimmer ganz überschauen könnten. Es war ganz leicht, und Harst flüsterte mir nun zu, wir könnten uns jetzt getrost in die Seidensessel setzen und ein wenig frühstücken.

Wir taten’s. Dabei hörten wir, wie nebenan Rockwells Kammerdiener, der ein Singhalese wie auch die übrigen war, sich um seinen Herrn bemühte, wie er ab und zu eilte, wie gesprochen wurde und wie der Lord dann jämmerlich zu stöhnen begann.

So vergingen reichlich drei Stunden. Dann vernahmen wir das Rattern eines Kraftwagens.

„Aha – Rouvier!“ flüsterte Harst.

Sofort bezogen wir unsere Beobachtungsposten an der Tür. –

Der Doktor trat ein, ganz in Weißleinen gekleidet. Er war klein, quecksilbrig, von lautem Wesen.

Wir verstanden zunächst jedes Wort.

„Mein teurer Lord,“ begrüßte Rouvier den Patienten, „wo fehlt’s denn?! Hoffentlich nur ein kleines Fieberchen –“

Nach einer Weile begann Rockwell dann flüsternd auf Rouvier einzureden. Fraglos suchte er ihn jetzt zu bestechen.

Der kleine Doktor spielte zunächst den Entrüsteten. Als ihn der Lord dann aber ein Päckchen Banknoten in die Hand drückte, nahm er es ruhig an.

Abermals sprachen die beiden nun ganz leise. Dann verabschiedete Rouvier sich. Wir hörten das Auto gleich darauf davonfahren.

5. Kapitel.

Der Versicherungsbetrug.

Zehn Minuten später bedeutete Rockwell seinem Diener, er wolle jetzt zu schlafen versuchen; man solle ihn nicht stören; er würde läuten, wenn er etwas brauche.

Der Diener verschwand. Der Lord wartete noch eine Weile und schlüpfte dann aus dem Bett. Wir ließen ihn zu uns hinein. Er erzählte, daß Rouvier gegen Abend nochmals herauskommen und dann auch zum Schein Medikamente mitbringen würde; die 1000 Pfund hätte er als Bestechungsgeld angenommen.

Harst hatte sich eine Zigarette geleistet und meinte nun nach ein paar nachdenklichen Zügen:

„Auf keinen Fall nehmen Sie etwas von diesen Medikamenten ein, Mylord, – auf keinen Fall! Wenn Rouvier Ihnen vielleicht gleich selbst Tropfen oder Pillen eingeben will, dann tun Sie nur so, als ob Sie das Zeug hinunterschlucken. Halten Sie ein Taschentuch bereit und speien Sie alles aus, ohne daß der Doktor etwas merkt. Bei einiger Geschicklichkeit läßt sich zum Beispiel ein Hustenanfall vortäuschen oder ein Niesen. Letzteres ist noch besser –“

Es war im Zimmer zu dunkel, um die Gesichtszüge deutlich zu erkennen. Aber ich hörte es an Rockwells Ton, wie sehr ihn diese Warnung Harsts beunruhigte.

„Droht mir denn wirklich Gefahr, Herr Harst?“ fragte er unsicher.

„Ohne Zweifel. – Nun legen Sie sich wieder zu Bett. Schraut und ich werden es uns hier auf dem Teppich bequem machen und gleichfalls zu schlafen versuchen.“ –

Wir nahmen die kostbaren gestickten Kissen und streckten uns lang darauf aus. Harst hatte seine Taschenlampe eingeschaltet, besichtigte nun die rotbraune Haarsträhne, erhob sich nochmals und suchte auf dem Waschtisch unter zahllosen Toilettwässerchen herum, hantierte dann mit einem Seifennapf, goß etwas hinein, tauchte das Haar in die Flüssigkeit und kehrte dann nach seiner Lagerstatt zurück.

„Da – der Spiritus hat die Farbe abgewaschen,“ meinte er. „Es ist ganz gewöhnliches strohblondes Haar. Der falschen Toten im Sarge hatte man das Haar für alle Fälle gefärbt.“

„Die Lady lebt also tatsächlich noch?“

„Gewiß. Ich behaupte, sie hält sich bei Doktor Rouvier verborgen oder – hielt sich dort verborgen –“

„Hm – so manches von dieser Geschichte ist mir leidlich klar,“ meinte ich. „Vieles aber sehr unklar. Ich wäre Dir dankbar wenn –“

„Schon gut. Ich bin in mitteilsamer Stimmung. – Die Sache ist verzwickt, lieber Schraut, weil sie eben außerordentlich raffiniert eingefädelt ist. Ellinor Sagton hat Rockwell nur geheiratet, damit er die Versicherung abschlösse. Sie und die anderen brauchten für dieses Gaunerstück einen Mann von hohem Titel, bei dem eine runde Million als Versicherungssumme nicht weiter auffiel. Das Ganze hat ohne Zweifel Warbatty ausgeklügelt. Und die beiden Sagtons werden nur deshalb vielleicht in Kolombo sich niedergelassen haben, um Rockwell für Ellinor einzufangen. Er ist ja wohl ein guter Kerl, aber – geistvoll ist er nicht. – Die schöne Ellinor hat ihn dann auch sehr leicht dazu bewogen, ihr Leben zu versichern und ihren Vater als zweiten Empfangsberechtigten in den Vertrag aufnehmen zu lassen, natürlich unter Ausschaltung der erbberechtigten Rockwellschen Verwandten. Wenn der Lord nicht so blind verliebt gewesen wäre, hätte ihn dieser Passus des Vertrages sofort nachdenklich stimmen müssen. Du verstehst doch, Schraut: Gesetzt den Fall, die Lady wäre wirklich verstorben, so hätte ihr Mann die Million ausgezahlt erhalten. Aber – er blieb sozusagen nur Vorerbe, das heißt, die Million mußte nach seinem Tode auf Thomas Sagton übergehen. – Und dies ist der Kernpunkt des ganzen ungeheuren Schwindels und all seiner Feinheiten. Tatsächlich: Feinheiten! Warbattys Genie strahlt hier im hellsten Lichte. – Gib acht, ich will Dir das zu beweisen suchen.

Nimm mal an, Ellinor stirbt, der Lord bekommt die Million, stirbt dann gleichfalls und Sagton will die Summe nun für sich beanspruchen. Da wäre die Versicherungsgesellschaft – und diese sind sehr mißtrauisch und vorsichtig! – sofort ganz bestimmt mit dem Verlangen hervorgetreten, die beiden Leichen sollten untersucht werden. Bei dem heutigen Stande der chemischen Wissenschaft läßt sich jedes Gift im Körper nachweisen, mag es in noch so geringer Menge darin vorhanden sein. – Also auf diese Weise ließ sich der Betrug kaum bewerkstelligen, zumal doch Ellinor sich nie dazu hergegeben hätte, sich der Million wegen umbringen zu lassen. Nein – hier mußten die Herrschaften schlauer vorgehen. Rouvier wird bestochen; Ellinor stirbt zum Schein, liegt infolge irgend eines indischen Giftes bis nach ihrer Beisetzung im Starrkrampf, wird dann aus dem Sarge schleunigst herausgeholt, in den man die andere gefärbte Tote hineinlegt und den man wieder verlötet und verschließt, nachdem man – und das ist meine feste Überzeugung – gleichzeitig die Termiten in den Zinkeinsatz hineingetan und die Löcher für die Tierchen hergestellt hat. – Ellinor verbirgt sich bei Rouvier, zeigt sich dann aber absichtlich auf der Straße in den späten Abendstunden. Und nun beginnt die Komödie. Sagton als Vater sorgt dafür, daß man den Lord heimlich gerade dessentwegen beschuldigt, was er selbst mit seinen Helfershelfern vorhat: des Versicherungsbetruges! Er überwirft sich mit seinem Schwiegersohn, entzweit sich scheinbar auch mit Rouvier, als messe er diesem einen Teil der Schuld daran bei, daß Ellinor nun verschwunden ist, – kurz, er tut gerade das Gegenteil von dem, was er getan hätte, wenn er selbst irgendwie auf die Million spekuliert haben würde, – natürlich alles aus feinster Berechnung! Er gehört zu denen, die den Lord verdächtigen. Jeder in Kolombo weiß das. Also weiß es auch der dortige Vertreter der Versicherungsgesellschaft. Und Sagton erscheint allen als das Muster eines Ehrenmannes, der sogar die eigene Tochter als die Verführte und Mithelferin eines Schwindlers hinstellt, nur weil er so überaus rechtlich denkt.

Erkennst Du nun einen Teil des Intrigenspieles, Schraut? – Es kam eben darauf an, Sagton so recht vor aller Augen die Krone des untadeligen Ehrenmannes aufs Haupt zu drücken.

Was wäre nun weiter ohne unser Eingreifen geschehen? – Ich kann Dir das ganz genau entwickeln. – Rockwells Verhaftung war nur noch eine Frage der Zeit. Dann wäre eine große Untersuchung eingeleitet worden, dann hätte Sagton plötzlich erklärt, die unkenntlichen Leichenreste habe er nun doch auf Grund der und jener Kennzeichen als die seines Kindes wiedererkannt, dann hätte er so recht vor Zeugen seinen Schwiegersohn flehentlich um Verzeihung gebeten, weil er ihm so bitter unrecht getan, und dann – wäre dem Lord das Geld ausgezahlt worden. Hierauf hätte Rockwell nach nicht allzu langer Zeit entweder einen tödlichen Unfall gehabt oder wäre sonstwie scheinbar ganz ordnungsgemäß verstorben. Dann hätte der Ehrenmann Sagton sich die Augen vor Schmerz ausgeweint, hätte die Million eingestrichen, und – niemand würde auch nur im entferntesten den Argwohn gehegt haben, er, dieser so rechtlich denkende Mensch, könnte – ein Verbrecher sein.

So wäre alles gekommen! Glaubst Du das nicht auch?“

Ich mußte ihm beipflichten. Ich durchschaute jetzt dies Gewebe von Lug und Trug vollständig.

Harst fügte noch hinzu: „Ich sage ganz ehrlich: mir wurde es nicht ganz leicht, diesen Schwindel mit all seinen Kalkulationen bloßzulegen. Es gab da so viel scheinbare Widersprüche, die ich erst miteinander in Einklang bringen mußte. Na – jetzt sind wir so weit, daß der letzte Akt unter meiner Leitung beginnen kann –“

„Hm,“ machte ich ziemlich laut, „– hm – Du vergißt nur eins, lieber Harst: Sagton sitzt doch in Bombay im Gefängnis! Mithin wird wohl kaum auf den Lord ein Mordversuch unternommen werden! Wie soll Sagton die Million für sich –“

„Sehr gut,“ lobte Harst, „sehr gut! Der Einwand ist berechtigt. Aber – Du übersiehst, daß Sagton nur als Simpson in Bombay verhaftet wurde, daß er jede Auskunft über sich verweigerte und – die Hauptsache! – daß Warbatty ihm wie ein Ei dem andern gleicht. Also wird – Warbatty jetzt hier Thomas Sagton spielen, mein Lieber! Das ist der Witz!“

„Aha, – nun gebe ich mich allerdings geschlagen. – Nur – hm – Warbatty hat doch seinen Bruder Tom alias Thomas Simpson-Sagton in Bombay so heimtückisch hineingelegt, daß er fürchten muß, dieser wird ihn vielleicht verraten.“

„Ganz zutreffend, Schraut. Nur – wenn Sagton den hiesigen Schwindel aufdeckt, legt er ja gleichzeitig seine Tochter mit hinein, ebenso sich selbst, ohne seine Lage auch nur um einen Deut zu verbessern. Hätte er den Angeber spielen wollen, würde er in Bombay kaum so hartnäckig von vornherein geschwiegen haben. – Nein – der verrät nichts! Und deshalb werden wir Warbatty, so hoffe ich, hier recht bald wiedersehen. – So – nun will ich schlafen.“ –

Die Abenddämmerung war da. Und soeben war auch unten wieder ein Auto vorgefahren. Harst und ich fühlten uns nach dem stundenlangen Schlummer überaus frisch und harrten nun an unseren Gucklöchern mit fieberhafter Spannung auf Rouviers Erscheinen im Krankenzimmer, wo die Deckenlampe und außerdem auf dem Nachttischchen eine Stehlampe brannte.

Und – dann kamen sie – kamen gleich zu vieren: nämlich der Doktor, Morris, ein fremder Herr und – Thomas Sagton alias Warbatty!

Harst packte meinen Arm mit festem Druck. Wie ein Hauch nur erreichten seine Worte mein Ohr:

„Achtung – die von mir prophezeite Versöhnungkomödie hebt an!“

Es war so. Der angebliche Tom Sagton eilte auf den Lord als erster zu, blieb vor dem Bett stehen und rief mit bewegter Stimme:

„Mylord – können Sie Ihrem Schwiegervater vergeben?! – Ich habe jetzt eingesehen, daß ich Ihnen bitter unrecht tat! Wir kommen soeben vom Sarge meines Kindes. Wir waren in aller Stille in dem Erbbegräbnis – vor einer halben Stunde. Ich habe Ellinor wiedererkannt. Sie trug zwei Muttermale, und gerade an der Stelle war die Haut noch gut erhalten. Es ist mein armes Kind. Jeder Zweifel ist jetzt ausgeschlossen. Und die, denen Ellinor nach ihrem Tode noch begegnet sein soll, haben sich entweder durch eine entfernte Ähnlichkeit täuschen lassen oder – vielleicht liegt auch Böswilligkeit vor. – Nochmals, Mylord, – verzeihen Sie mir –“ Schluchzen erstickte seine Stimme.

„Er versteht’s!“ flüsterte Harst.

Rockwell war durch das unerwartete Erscheinen „Sagtons“ und durch die ganze Rührszene so überrascht, daß er zunächst kein Wort hervorbrachte.

Da fuhr Warbatty schon fort: „Mein lieber Schwiegersohn, ich will Sie nicht weiter aufregen. Ich weiß, Sie sind schwerkrank. Doktor Rouvier hat mir auch nur gestattet, ganz kurze Zeit hier bei Ihnen zu bleiben. Ein Händedruck von Ihnen genügt mir, Mylord. Ellinor ist tot. Reichen wir uns als die, die am schwersten an diesem Verlust zu tragen haben, versöhnt die Hände –“

Der Lord streckte ihm wohl mehr aus Höflichkeit die Rechte hin.

Dann mischte sich Rouvier sehr energisch ein.

„Meine Herren, – was Sie dem Patienten noch zu sagen haben, – bitte in allergrößter Kürze. Seine Lordschaft leidet schwer. Ich sehe es ihm an. Also bitte!“

Der fremde Herr meinte nun: „Mylord, die Versicherungssumme wird jetzt angewiesen. Sie kennen mich als redlichen Mann. Ich mußte die Interessen der Gesellschaft wahrnehmen.“

Morris wieder – oh, dieser Idiot von Morris! – sagte zu Rockwell:

„Sie sehen, Mylord, daß die Sache nun doch ein wenig anders gekommen ist, als Ihr neuer Helfer –“

„Verdammt!“ entfuhr es Harst. Er richtete sich schnell auf, schob den Schlüssel leise ins Loch, drehte ihn um.

Dann war er mit einem Satz mitten im Nebenzimmer. Und ich dicht hinter ihm – ebenfalls mit dem Revolver in der Hand.

Aber – Warbatty war schon verschwunden.

Harst und ich rasten in den Flur. Am Ende des langen Korridors sahen wir unseres Feindes Gestalt nach der Treppe zu einschwenken. Wir rannten, als gelte es unser Leben; wir kamen an den Haupteingang; aber – Warbatty hatte die Tür von außen blitzschnell verschlossen.

Wir hörten das Anwerfen des Motors.

Und da sagte Harst plötzlich sehr gelassen:

„Es hat keinen Zweck mehr, Schraut! Er ist abermals entwischt. Dieses Rindvieh von Morris ist an allem schuld.“ Wenn Harst ein solches Schimpfwort in den Mund nahm, dann mußte er trotz aller äußerlich zur Schau getragenen Ruhe innerlich vor Wut fast bersten.

„Komm’, Schraut, – wenigstens mit Rouvier wollen wir noch abrechnen!“ sagte Harst nun.

Unsere Abwesenheit hatte kaum zwei Minuten gedauert. Als wir das Krankenzimmer wieder betraten, fanden wir folgende eigenartige Szene vor, die etwas recht Lächerliches an sich hatte:

Der Lord saß aufrecht im Bett und hielt in jeder Hand einen Revolver auf Morris, Rouvier und den Versicherungsagenten gerichtet, die mit erhobenen Armen dastanden.

„Herr Harst,“ rief Rockwell uns sofort entgegen, „natürlich ist der Schurke entflohen! Nur Morris hat alles verdorben. Er sprach plötzlich von dem „neuen Helfer“, von – „dem patentiert schlauen Deutschen!“ Und da war Sagton wie ein Blitz zur Tür hinaus. Auch Rouvier wollte hinterdrein, als Sie beide dem Halunken nachsetzten. Ich habe jedoch kurzen Prozeß gemacht –“

„Das war nur richtig, Mylord,“ meinte Harst. Dann wandte er sich an den mit wutverzerrtem Gesicht dastehenden Inspektor.

„Master Morris, Sie haben sich durch Ihre Abneigung gegen mich zu einem sehr unüberlegten –“

Weiter kam er nicht; er machte vielmehr einen langen Sprung auf Rouvier zu, packte dessen rechten Arm.

„Was haben Sie da soeben in den Mund gesteckt?“ herrschte er ihn an.

Der Doktor lächelte ganz eigen. „Gift, Master Harst, – Zyankali. In drei Minuten bin ich erledigt. Lassen Sie mich nur los. – Sie sollen jetzt alles wissen. Ich mag nicht mit schuldbelasteter Seele hinübergehen in das unbekannte Reich. – Warbattys Bruder Tom Sagton war auf dessen Veranlassung mein Verführer. Ich erhielt 3000 Pfund für den gefälschten Totenschein –“

Er beichtete alles. Und – Harsts Vermutungen wurden so in sämtlichen Punkten bestätigt.

„Warbatty hat in diese Medizin Gift gemischt,“ erklärte Rouvier und holte ein Fläschchen hervor. „Der Lord wäre daran erst nach acht Tagen unter furchtbaren Qualen gestorben. Und – Mylord, ich muß Ihnen jetzt einen großen Schmerz bereiten – Ellinor Sagton war nicht die Tochter, sondern – die Frau dieses Verbrechers und Gehilfen Warbattys –“

Rockwell fielen die Revolver aus den Händen; er sank in die Kissen zurück.

„Ellinor befindet sich noch bei mir –“ Rouvier begann zu schwanken, und Harst schob ihm schnell einen Stuhl hin. Er ließ sich schwer hineinfallen. „Tom Sagton selbst sitzt in Bombay im Gefängnis. Dieser Sagton hier war – Warbatty! – Ver…zei…hen Sie mir, Lord Rockwell! Und – werden – Sie – nie Spieler. Das Spiel ist – schlimmer – als alles andere. Mir – wird – schwarz vor – Augen – Gott – sei –“

Er kippte vornüber. Harst stützte ihn, ließ ihn auf den Teppich gleiten; er regte sich nicht mehr. –

Harst schaute Morris ernst an.

„Erkennen Sie nun, was Sie angerichtet haben?! – Gerade der Hauptschuldige ist entwischt. Ich werde nicht zögern, Ihr Verhalten Ihren Vorgesetzten –“

Da meinte Morris weinerlich, indem er Harst ins Wort fiel:

„Ich bitte Sie, Master Harst, – wie sollte ich wohl ahnen, daß Sagton einen Bruder hatte, der ihm so ähnlich sah, daß auch ich Warbatty für Sagton hielt?! – Ruinieren Sie mich nicht. Ich habe eine große Familie. Wenn Sie mich in alles richtig eingeweiht hätten, würde ich diesen Fehler hier nie begangen haben. So aber konnte ich die Sachlage nicht überschauen. Es war wirklich unmöglich! Wenn Sie dabei gewesen wären, wie Sagton-Warbatty sich heute am Sarge seiner angeblichen Tochter benahm, wie er weinte, schluchzte, – Sie hätten –“

Ich blickte Harst scharf an. Unsere Augen begegneten sich. Er las in den meinen, was ich dachte: Ja – er hätte Morris besser mit den Einzelheiten dieses verzwickten Schwindels vertraut machen müssen!

„Schon gut,“ unterbrach er Morris schnell. „Sie mögen recht haben. Oder besser: Sie haben recht! Sie wußten ja nicht, daß Sagton in Bombay als Simpson verhaftet war. – Es war ein Fehler von mir –“

Nicht jeder hätte das so offen eingestanden. –

Ellinor Sagtons Ehe mit Lord Rockwell war ungültig; ungültig war mithin auch der Versicherungsvertrag. Das ränkevolle schöne Weib lernte nun ebenfalls für lange Jahre das Zuchthaus kennen.

Der Lord reiste sofort nach Europa. Er wollte seine herbe Herzensenttäuschung in der Ferne überwinden. –

So endete für uns das Abenteuer mit der toten Lady Rockwell. – Wer die weibliche Leiche gewesen, die an Stelle Ellinor Sagtons in den Sarg eingeschmuggelt worden war, ist nie herausgekommen. Die Verbrecher schwiegen sich darüber hartnäckig aus.

Die Zauberhand der Matani.

1. Kapitel.

Das treibende Boot.

Wir saßen in bequemen Liegestühlen auf dem Achterdeck des Küstendampfers „King Edward“ unter dem stets naß gehaltenen Sonnensegel und gaben uns die redlichste Mühe, durch keine überflüssige Körperbewegung die Schweißabsonderung in dieser Backofenhitze noch zu vermehren.

Das Meer lag da wie flüssiges Blei. Eine träge Dünung brachte in regelmäßigen Zwischenräumen etwas wie einen flachen Wellenberg hervor. Die Maschine des alten Steamers keuchte und pustete. Möwen und andere Seevögel umkreisten das Schiff; unten aus dem kleinen Salon drang Klaviergeklimper heraus.

Wir waren unterwegs nach Madras, fuhren also, von Ceylon kommend, die Koromandelküste entlang, deren flache, von Lagunen zerrissene Ufer ein so überaus eintöniges Bild darbieten.

Harst schien zu schlafen. In seinem linken Mundwinkel hing die längst erloschene Zigarette genau so träge herab, wie alles ringsum in dieser erschlaffenden Sonnenglut den Eindruck des Faulen, Übermüdeten machte, – alles, selbst der Rauch aus dem Dampferschlot, der so dick und so dicht hinter uns auf dem Meere lagerte.

Ob mein Brotherr und Freund wirklich schlief, war schwer zu entscheiden. Wenn irgend jemand die Fähigkeit besitzt, seinen Körper zu absoluter Bewegungslosigkeit zu zwingen, dann ist es Harst. Er nennt das: „Ausschalten der störenden Leibesmaterie zum Zwecke allerschärfsten Denkens.“

Also – vielleicht wanderte sein Geist auch jetzt nur wieder ganz abgelegene Pfade, auf die sich ein Durchschnittssterblicher nie verirrt. –

Ich schaute mir sein schmales Gesicht an. Um den Mund lag ein müder Zug, etwas, das ich bisher nicht an ihm bemerkt hatte, – mehr noch als Müdigkeit, geradezu Verzagtheit.

Ob er vielleicht jetzt eingesehen hatte, daß er dem Verbrechergenie Cecil Warbatty doch nicht gewachsen war, gegen den wir nun schon seit vielen Wochen einen bisher nur insofern erfolgreichen Kampf führten, als wir Warbattys Pläne stets vereitelt hatten. Ihn selbst dauernd unschädlich zu machen, war uns nicht gelungen. Und das, was wir bisher bei diesem Ringen erlebt hatten, war mit blutigen Spuren gezeichnet – mit dem Blute der Opfer, die dieser Unhold mit einer Brutalität und einer Raffiniertheit hinschlachtete, die etwas Dämonisches an sich hatten.

Auf der Insel Ceylon war er uns abermals entwischt. Nun hofften wir ihn in Madras an der Ostküste Vorderindiens wiederzufinden. Auch dort mußte er Helfershelfer haben und einen neuen Streich planen. Dafür besaßen wir ja sogar schriftliche Beweise. Doch – was er in der bekannten Hafenstadt vorhätte, wußten wir nicht. Und erraten ließen sich Warbattys Pläne nicht; dazu waren sie zu vielseitig.

Abermals streiften meine Blicke Harald Harsts Gesicht. Und da – begegneten sie seinen weit offenen, klaren Augen, da stellten sie fest, daß alles Müde, Verzagte aus den Zügen des Mannes verschwunden war, der in kurzem als Liebhaberdetektiv auf der ganzen Welt berühmt geworden.

Er schaute mich so eigen an, sagte dann langsam, als ob er jedes Wort betonen wollte:

„Wir werden die Kampfesweise gegen Warbatty völlig ändern müssen, lieber Schraut. Das ist’s, was ich mir soeben überlegt habe. Bisher haben wir aus Angst um unser eigenes kostbares – angeblich kostbares Leben stets uns hinter irgend einer Maske verkrochen, haben dadurch sowohl sehr viel an Bewegungsfreiheit eingebüßt als auch viele Gelegenheiten vorübergehen lassen, wo wir ihn bei einem Anschlag auf unser Leben hätten abfassen können. Er hat uns den Tod zugeschworen, hat es immer wieder versucht, uns durch geradezu meisterhaft ersonnene Fallen in seine Gewalt zu bekommen. Aber – diese Gelegenheiten, wo er sich an uns heranwagte, waren eben zu selten. Ich verzichte fortan auf jedes Versteckspiel. Ich trete ganz offen in Madras als Harald Harst auf. Natürlich werde ich alle nur irgend erdenklichen Vorsichtsmaßregeln anwenden, um mich gegen heimtückische Attentate zu schützen.“

Eine kurze Pause. Dann:

„Es tut mir leid, mein lieber Kampfgenosse, daß wir uns trennen müssen. Von diesem Moment an bist Du nicht mehr mein Privatsekretär. Ich werde Dir die Kosten der Rückreise nach Berlin vergüten, Dir für den Rest des Jahres Dein Gehalt auszahlen und dann – werde ich allein den Kampf weiterführen. – Jede Bitte Deinerseits um Änderung dieses Entschlusses wäre zwecklos. Es bleibt dabei. Wir wollen als gute Freunde auseinandergehen. Vielleicht – vielleicht feiern wir mal in Berlin ein vergnügtes Wiedersehen; vielleicht hört die Welt plötzlich auch nichts mehr von Harald Harst. Dann modern meine Gebeine eben irgendwo als Opfer Cecil Warbattys –“

Ich saß ganz regungslos vor Schreck da. Endlich brachte ich dann über die Lippen:

„Ist das alles Dein Ernst?“

„Mit solchen Dingen scherzt man nicht. – Ich entlasse Dich ungern. Aber – es muß sein! Bisher durfte ich Dich noch an mich fesseln. Jetzt, wo ich Warbatty nach der neuen Methode angreifen will, wäre es von mir gewissenlos, Dein Leben jeden Augenblick mit aufs Spiel zu setzen.“

Er rieb sein Feuerzeug an und steckte die Zigarette wieder in Brand.

„Gut,“ erklärte ich. „Herr Harald Harst, ich nehme die Kündigung an. Von diese Sekunde bin ich also mein freier Herr und nicht mehr Ihr Sekretär.“

„Was soll das?“ warf er unsicher ein.

„Lieber Harald, ich bin jetzt also nur noch Dein Freund. Und als Freund bitte ich Dich, mich Dir fernerhin anschließen zu dürfen. Lehnst Du dies ab, so wäre dies der schwärzeste Undank. Du weißt, wie sehr ich an Dir hänge, weißt, daß ich auf dem ganzen Erdenrund keinen einzigen Menschen mehr habe, der mir näher steht – eben nur Dich.“

„Ah,“ rief er halblaut, „das – das ist fast hinterlistig. Du vergewaltigst mich! Unter diesen Umständen ziehe ich meine Kündigung doch lieber zurück –“

„Bedaure! Ich verzichte auf die Anstellung bei Dir. Ich bin fortan nur Dein Freund –“

Er sprang auf, stellte sich an die nahe Backbordreling. Ich merkte: er ärgerte sich jetzt über sich selbst! Er hatte es mit der Kündigung nur gut gemeint. Aber – er hatte mich unterschätzt. Und dieser Fehler in der Beurteilung meines Charakters verstimmte ihn schwer, nicht nur deshalb, weil ihn seine Menschenkenntnis im Stich gelassen hatte, sondern weil er mich gekränkt zu haben fürchtete.

Auch ich stand auf, trat hinter ihn, legte ihm die Hand auf die Schulter.

„Harst,“ sagte ich leise, „Du hast mein Leben nicht unbekannten zukünftigen Gefahren aussetzen wollen. Sehr rücksichtsvoll, ohne Zweifel! Aber – ich bin eben als Dein früherer Sekretär bereits so stark auf den Geschmack für Detektivabenteuer gekommen, daß ich ohne diese nicht mehr leben kann.“

Er erwiderte nichts, starrte unausgesetzt nach der Küste hinüber.

Der Kapitän kam vorbei, rief uns zu:

„In einer Stunde sind wir in Madras –“

Auch das ging spurlos an Harst vorüber.

Plötzlich eilte er davon, – die Haupttreppe hinab, kehrte sehr schnell mit seinem Fernglas zurück, stellte es ein, schaute ein paar Sekunden hindurch, reichte es mir dann.

„Dort – ein treibendes Boot –“

Er hastete jetzt der Kommandobrücke zu. Als er dann wieder neben mir auftauchte, meinte er: „Fünfzig Pfund hat Farinpay sich für den kleinen Umweg bieten lassen! Die reine Erpressung! Er versteht sein Geschäft als Kapitän und Eigentümer dieses alten Kastens von Dampfer –“

Ich sah, daß der King Edward den Kurs änderte und auf das Boot dort drüben zuhielt.

Wir näherten uns dem offenbar leeren, plumpen Bretterkahne sehr schnell.

„Weshalb bist Du denn so begierig, Dir gerade das Boot dort genauer anzusehen?“ fragte ich.

„Oh – Du weißt ja, mein Lieber, ich leide manchmal an Vorahnungen. Ich bilde mir steif und fest ein, in jenem Kahne müßte irgend etwas Interessantes sich befinden –“

Die Küste war in leichte, dunstige Schleier gehüllt. Trotzdem bemerkte ich deutlich das Anschwemmungsgebiet eines Flüßchens. Diese Flußmündungen an der flachen Koromandelküste zeigen alle dasselbe Bild: sie haben Sand, Schlamm, Strauchwerk, Gräser an ihrer Einmündungsstelle abgesetzt und so im Laufe der Zeit ein weit ins Meer vorspringendes Delta mit zahlreichen Armen entstehen lassen. –

Der King Edward glitt jetzt dicht an dem Boote vorüber. Die Fahrgäste standen alle um uns herum an der Reling.

Dann – ein vielfacher Schrei!

Mit Recht kreischten ein paar Damen entsetzt auf, riefen die Männer wild durcheinander.

In dem plumpen, großen Nachen lag auf einem Haufen trockenen Seetangs ein farbiges Weib, dem nur über die Lenden ein Stück Leinwand geworfen war.

Der rechte Arm des braunen Weibes aber ruhte auf dieser schmutzigen Leinwand inmitten einer Blutlache. Und diesem Arm fehlte die Hand; sie war etwas über dem Gelenk glatt abgehauen. –

Kapitän Farinpay schimpfte jetzt in allen Tonarten.

„Nette Scherereien wird das geben, Master Peakwoord,“ brüllte er Harst zu. „Nun kann ich den verd… Kahn ins Schlepptau nehmen und –“

„Beruhigen Sie sich!“ rief Harst zurück. (Wir reisten als Kaufleute Peakwoord und Hastings.) „Mein Freund Hastings und ich werden das Boot nach Madras bringen. Leihen Sie uns nur ein Paar Ruder, und lassen Sie unsere Koffer in den Nachen schaffen –“

Farinpay war sprachlos. Harst nahm ihn etwas bei Seite.

„Wenn Sie mir Ihr Wort geben, nicht zu verraten, wer ich bin, nenne ich Ihnen meinen richtigen Namen, und dann begreifen Sie sofort alles,“ flüsterte er.

„Hm – gut, – mein Wort also –“

„Ich bin der Detektiv Harald Harst –“

„Nicht möglich?! Harst – Harst, der in Bombay –“

„Ja – ja – derselbe! Vorwärts nun! Ruder her und das Gepäck hinein –“

Fünf Minuten drauf saßen wir in dem Nachen, während der King Edward qualmend davondampfte.

2. Kapitel.

Das braune Mädchen.

Wir warteten bis der Dampfer ein gut Stück von uns ab war, zogen dann die Ruder ein, und Harst begann nun erst die tote Inderin eingehender zu untersuchen. Wir hatten sie bis dahin absichtlich nicht angerührt. Es sollte nicht gerade jeder an Bord des King Edward sofort merken, daß wir „Leute vom Fach“ für derartige Rätsel wie dieses hier waren.

Harst beugte sich über die Leiche, hob den rechten, verstümmelten Arm am Ellbogengelenk etwas an, um die furchtbare Wunde genauer zu betrachten.

Da – aus den offenen Adern und Venen begann das Blut sofort wieder hervorzuquellen, und zwar stoßweise.

„Sie lebt noch!“ rief Harst. „Her mit dem einen Plaidriemen!“

Er drückte den Arm nun dicht über der Wunde mit der Hand fest zusammen. Ich gab ihm den Riemen, den wir ganz fest anzogen. Die Blutung hörte auf.

Harst schaute sich den Armstumpf nun eingehend an.

„Furchtbar!“ meinte er. „Die Hand ist fraglos mit einem ziemlich stumpfen Beil, aber mit großer Kraft abgetrennt worden. Die Knochen sind zersplittert. Aber – gerade der geringen Schärfe des Beiles ist es zuzuschreiben, daß dieses junge Weib noch nicht verblutet ist. Die Aderenden sind zerfasert und halb geschlossen –“

Er nahm nun die linke Hand und fühlte nach dem Pulsschlag.

„Oh – gar nicht so sehr schwach. Zu viel Blut hat sie nicht verloren,“ erklärte er. „Ich behaupte, dem armen Mädchen – ich schätze auf achtzehn Jahre – ist erst hier im Nachen die Hand abgehauen worden.“

Er schaute sich um, zeigte dann auf die kurze Ruderbank dicht neben dem Steuer.

„Dort ist’s geschehen. Sieh die Blutspritzer und die Kerbe der Beilschneide! – Was hältst Du hiervon, Schraut?“

Ich konnte nur die Achseln zucken. „Keine Ahnung.“

„Hm – jedenfalls nichts Alltägliches,“ meinte er. „Dieses braune Mädchen gehört fraglos den intelligenteren Ständen an. Die linke Hand ist sehr gepflegt. Da – überzeuge Dich selbst. Die Nägel sind knallrot gefärbt und sehr lang, stark gewölbt. Eigentlich eine sehr schöne Hand, Schraut, nicht wahr; tadellos geformt, tadellos proportioniert – Öffne doch mal meinen Koffer und nimm die Reiseapotheke heraus. Zunächst wollen wir den Armstumpf gründlich säubern. Am besten, wir lassen den rechten Arm über Bord ins Wasser hängen und rudern eine Weile. Meerwasser desinfiziert recht gut.“ –

Zwanzig Minuten später hatte Harst nicht nur die Adern und Venen ganz kunstgerecht abgebunden, sondern auch einen zweckmäßigen Verband angelegt. Er verstand ja von allem etwas. Und dieses Etwas hätte in der Medizin für das erste Examen wahrscheinlich gelangt.

Das braune, nackte Mädchen lag nun unter einem Schutzdach, das wir aus einem aufgetrennten Oberhemde Harsts hergestellt hatten. Wir ruderten jener Flußmündung zu, die ich vorhin schon bemerkt hatte.

Manches an Harsts Verhalten erschien mir recht seltsam. Weshalb wohl liefen wir erst dieses Flußdelta an, anstatt eiligst weiter nach Norden unseren Weg fortzusetzen? Weshalb unterzog Harst, während ich jetzt allein die Ruder gebrauchte, das plumpe indische Fischerboot einer so sorgfältigen Besichtigung? Weshalb durchwühlte er sogar den Haufen Seetang, auf dem die noch immer Bewußtlose lag?

Ich beobachtete ihn. – Ach – wie anders sah er doch jetzt aus als vorher im Liegestuhl auf dem King Edward! Von Müdigkeit, von Verzagtheit keine Spur mehr. Alles an ihm lebte, sprühte Eifer und Berufsbegeisterung. –

Jetzt setzte er sich mir gegenüber auf die nächste Bank, öffnete die rechte Faust, hielt mir das unter die Augen, was er bei der Durchsuchung des Nachens gefunden hatte.