Hauptmenü

Sie sind hier

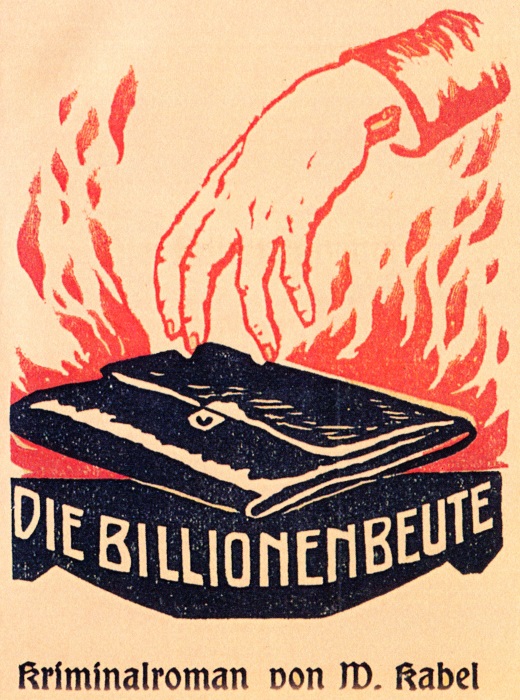

Die Billionenbeute

Walther Kabel

Die Billionenbeute

Kriminal-Roman

Verlag moderner Lektüre G. m. b. H.

Berlin 26, Elisabeth-Ufer 44.

Nachdruck verboten. Alle Rechte einschließlich Verfilmungsrecht vorbehalten. Copyright by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin 26. – 1924.

Druck: P. Lehmann G. m. b. H., Berlin.

1. Kapitel.

Die andere Seite des Lebens.

Der mit unauffälliger Eleganz gekleidete Herr, der neben Werner Loreck auf hohem Hocker am Schenktische der Kakadu-Bar saß, stellte sich nach einem längeren ganz unpersönlichen Gespräch über die ständig wachsende Unsicherheit in Berlin mit leichter Verbeugung gegen seinen Nachbar vor: „Baron von Gylsar …“ Und fügte mit einem Lächeln hinzu, aus dem Loreck nicht recht klug wurde: „Nennen Sie mich bitte nicht etwa Herr Baron. Ich lege darauf nicht den geringsten Wert.“

„Doktor Loreck,“ – und Werner Loreck verneigte sich gleichfalls.

Gylsar gab seinem Hocker einen Ruck und saß nun noch dichter neben seinem Nachbar.

„Ich habe Sie hier noch nie bemerkt, Herr Doktor,“ begann er die Unterhaltung auf ein anderes Gebiet überzuspielen. „Ich selbst bin hier Stammgast. Dieses Lokal hat den Vorzug, wirklich geschmackvoll eingerichtet zu sein. Der Besitzer versteht es, keinerlei Mißklang in die Farbensymphonie dieses Raumes hineinzubringen. Selbst die Bardamen sind dunkelblond. Helle Blondinen würden hier störend wirken, wo alles auf matte Farben abgestimmt ist, sogar die Musik. Die Geiger spielen nur mit dem Dämpfer.“

Loreck schaute sich prüfend um. Sein blasses, mageres Gesicht hatte sich nach dem Eispunsch, den seine Kasse ihm gerade noch gestattet, etwas gerötet.

Gylsars letzte Sätze überraschten ihn. Er ahnte hier jetzt einen Gleichgesinnten.

„Sie haben recht, Herr von Gylsar,“ erklärte er dann. „Dieser Raum beruhigt.“

„Und das können wir jetzt alle brauchen,“ nickte der Baron. „Selbst die besten Herren wollen einmal sich einlullen lassen. Das heutige Dasein frißt Nerven. Die Jagd nach den Papierlappen, Geld genannt, bringt auch den robustesten Schieber allmählich dem Kokain oder dem Morphium näher. Ich selbst ziehe Kokain vor, wenn ich auch selten eine Prise davon nehme.“

Loreck blickte den Baron scheu an.

Der lachte lautlos, so daß um das rechte Auge, vor dem das Monokel wie eingemauert steckte, unzählige Fältchen entstanden.

„Sie scheinen entsetzt zu sein, Herr Doktor. Sind Sie noch nicht beim Kokain angelangt?“

„Nein … Ich … ich gehöre eigentlich gar nicht hierher.“

Gylsar legte ihm plötzlich die schmale Hand leicht auf die Schulter.

„Ein Opfer der Zeit?“ meinte er leise. Es klang teilnehmend und warm.

„Ja. Ein stellungsloser Exredakteur einer Provinzzeitung, der in Berlin irgendwo unterzuschlüpfen gehofft hatte.“

Gylsar schaute vor sich hin. Dann rief er der einen Bardame zu:

„Mia, zwei Cobler …“

Und wandte sich an Loreck: „Sie gestatten doch, daß ich Sie bitte, mein Gast zu sein. Wir sind Kollegen, Doktor.“

Loreck machte ein ungläubiges Gesicht. Er hatte noch nie einen Redakteur von der Aufmachung dieses Barons kennen gelernt.

„Tatsache, Doktor. Ich war jahrelang an der Rigaer deutschen Zeitung. Sie ist eingegangen.“

Mia stellte die Kelche vor die Herren hin. Der Baron zog sein flaches goldenes Zigarettenetui, auf dessen Deckel ein Namenszug in Brillanten aufflammte.

„Bitte …“

Loreck bediente sich. Gylsar strich ein Zündholz an. Die Zündholzkapsel trug er an goldener Kette.

Er blies den Rauch zur Decke empor. „Haben Sie Angehörige hier in Berlin, Doktor?“

„Ich wohne bei meiner Mutter. Sie unterhält mich vorläufig von ihrer kleinen Witwenpension.“

„Und Sie kamen heute abend hier in den Kakadu, um die andere Seite des Lebens wieder einmal aus nächster Nähe sich anzusehen?“

„Nein. Um hier einen Amerikaner zu treffen, der mir ein sehr altes und sehr seltenes Buch abkaufen will.“

Gylsar wurde lebhafter. „Auch ich bin Bücherfreund. Was für ein Werk ist’s?“

„Eine englisch geschriebene, 1732 erschienene Geschichte der Freimaurerei.“

„Haben Sie es bei sich?“

Loreck zog ein Büchlein mit Goldschnitt aus der Tasche.

Ein Herr hatte soeben den Raum betreten und kam auf den Schanktisch zu, schob den Hut aus der eckigen Stirn und sagte in etwas gebrochenem Deutsch:

„Da bin ich, Herr Doktor.“

Er nahm an Lorecks rechter Seite Platz.

Gylsar blätterte in dem Büchlein.

„Was soll es kosten, Doktor?“

Der Amerikaner beugte sich vor. „Das Buch kaufe ich,“ erklärte er kurz.

Und Loreck meinte hastig: „Ich war mit Herrn Pattimoor so gut wie einig, Herr von Gylsar.“

„Was soll es kosten?“ wiederholte der Baron kühl.

„Dreihundert Millionen …“ Loreck war verlegen, da Pattimoor ein wütendes Gesicht schnitt.

„Vierhundert,“ sagte Gylsar mit der Zigarette im Mundwinkel.

Pattimoors Bulldoggengesicht wurde noch bissiger.

„Vierhundertfünfzig, verdammt!!“

„Fünfhundert,“ lächelte Gylsar.

Pattimoor zuckte die Achseln. „Sechshundert!!“

Werner Loreck trat der Schweiß auf die Stirn …

„Siebenhundert,“ erklärte der Baron gelassen.

Der Amerikaner nahm den Hut vom Kopf und warf ihn auf den leeren Hocker neben sich.

„Verdammt – ich stoppe ab! – Fräulein, – Porter mit Sekt!“ Er stützte sich auf den Schanktisch und schaute zu, wie Mia den Trank mischte.

„Herr Pattimoor,“ sagte Loreck zaghaft, „es ist mir sehr unangenehm, daß der Baron Sie überboten hat, zumal Sie so liebenswürdig waren, meiner Mutter den Parkettplatz im Metropoltheater …“

„Unangenehm?!“ brummte der Amerikaner. „Geschäft ist Geschäft. – Fräulein, noch zwei Sekt mit Porter.“

Der Baron holte seine Brieftasche hervor und zählte sein Geld …

„Ich habe nur vierhundert Millionen bei mir. Ich werde den Rest sofort nachher begleichen. Bitte, hier dreihundert als Anzahlung. Ich fahre mit einem Auto nach Hause und kann in einer halben Stunde zurück sein. Das Buch behalten Sie so lange, Doktor.“

Er trank seinen Cobler aus und verließ die Bar, ehe Loreck ihm noch erklären konnte, daß es mit der Restzahlung doch keine so große Eile hätte.

Pattimoor begann mit Mia zu flirten.

Lorecks Gesicht glühte.

Herr Gott – siebenhundert Millionen!! Siebenhundert!! Für andere bedeutete das ein Nichts. Für ihn war’s eine Summe!

Mia fand an Pattimoor wenig Gefallen. Ihre Augen suchten immer wieder verstohlen Lorecks Gesicht.

Die Kapelle spielte den Walzer „Wenn die Liebe stirbt …“

Werner Loreck fühlte, daß Mia ihm entgegenkam, daß ihr hochmütiges, kaltes Lächeln, mit dem sie über Pattimoors eindeutige Galanterien quittierte, sich änderte, wenn sie einen Blick von ihm erhaschte.

Seit Monaten hatte Loreck wie ein Einsiedler gelebt. Seine einzige Gesellschaft war seine verbitterte Mutter gewesen, seine einzige Zerstreuung die Spaziergänge durch den Tiergarten und die Ausflüge in die weiten Wälder westlich von Potsdam, – Ausflüge, die das Angenehme mit dem Nützlichen verbanden. Lorecks Rucksack enthielt stets mehrere Pfund köstlich duftender Edelpilze, wenn er abends heimkehrte.

Und nun hier – – die andere Seite des Lebens, das Leben derer, die das Geld mit vollen Händen wegwerfen konnten.

Ein Rausch packte ihn – eine ungeheure Lebensfreude, ein wilder Genußhunger. Er spürte seine erst dreißig Jahre in allen Nerven. Musik, Mias zartes Parfüm, Mias weißer Busen, hervorleuchtend aus der tief ausgeschnittenen, lachsfarbenen Seidenbluse, Mias verheißende Blicke …

Das war doch wieder das Leben, – das war wie ein Jungbrunnen! –

Pattimoor drängte ihn auszutrinken, bestellte zwei neue Porter mit Sekt.

In Lorecks Adern floß Feuer.

Dann – was bedeutete das – –?! Weshalb hatte Mia die Augenbrauen so merkwürdig hochgezogen, Pattimoor angeblickt und dann den Kopf geschüttelt …?!

Gleich darauf erschien der Baron.

„Hier – bitte, der Rest, Doktor …“ –

Für Werner Loreck verschwammen Dinge, Geschehnisse, Worte wie in Nebelfluten …

Nur einmal suchte er sich aufzuraffen, als Gylsar und Pattimoor den Schanktisch für kurze Zeit verlassen hatten und Mia sofort, sich weit zu ihm hinbeugend, flüsterte:

„Seien Sie vorsichtig! Die beiden kennen sich!“

Er wollte fragen. Er war mißtrauisch geworden. Andere Gäste vereitelten ein intimeres Gespräch mit dem schlanken Barmädchen.

Das Mißtrauen ging rasch wieder im Sektrausch unter.

* * *

Werner Loreck fühlte sich als ein Auserwählter.

Wenn er, jetzt wieder völlig nüchtern, über die Gesichter der Spieler an dem langen Tische hinblickte, verachtete er die Gier, die versteckte Angst, die schlecht verhehlte Wut, die komödiantenhaft betonte und doch so leicht zu durchschauende Gleichgültigkeit in den Zügen dieser Menschen, die ihm noch vor zwei Minuten fremd gewesen und die sich nun den Namen Loreck zuweilen neidisch zuflüsterten, wenn der Croupier ihm abermals mit der Harke eine Menge Spielmarken zuschob.

Der[1] Baron hatte Loreck in den „vornehmen“ Klub eingeführt, nachdem man die Kakadu-Bar verlassen hatte. Der Baron hatte erklärt: „Diesen Pattimoor können wir in den Klub nicht mitnehmen. Der Kerl blamiert uns, obwohl … Na, Sie werden ja selbst sehen, Doktor!“ –

Nun beugte sich Gylsar über Lorecks Sessel …

„Hören Sie auf. Sie haben genug gewonnen.“

Loreck zauderte. „Noch drei Spiele …“

Nach zehn Minuten warnte Gylsar nochmals:

„Sie verlieren jetzt andauernd. Hören Sie auf!“

Loreck fühlte sich nicht mehr als Auserwählter. Seine Ruhe war dahin. Ärgerlich flüsterte er: „Stören Sie mich nicht, Gylsar!“

„Sie gestatten, daß ich mich verabschiede,“ sagte der Baron förmlich. Und er verließ wirklich den Klub. –

Um acht Uhr morgens taumelte Loreck heim. Er hatte Milliarden gewonnen gehabt. Alles hatte er wieder verspielt – alles! Von dem Erlös des alten Werkes war nicht ein einziger Millionenschein mehr übrig.

Und daheim die dürre Kanzleirätin, seine Mutter. Kein Wort sprach sie zu ihm.

Daheim das armselige Stübchen mit der Aussicht auf den traurigen Hof.

Werner Loreck saß auf dem Bettrand, hörte, wie die Mutter nach unleidlicher Gewohnheit ihren Groll nun in lauten Selbstgesprächen entlud, wie sie die Türen ins Schloß warf, in der Küche mit Tiegeln und Töpfen rumorte.

Milliarden hatte er besessen … Milliarden!

Und – alles – alles wieder dahin!

Wie gebannt starrte er auf den Abreißkalender an der Wand …

Der zwölfte September 1923. Das war gestern …

Und heute der dreizehnte …

Das war heute – heute! Und heute morgen war er, Werner Loreck, vielfacher Milliardär gewesen, war wieder zum Bettler geworden.

Er ballte die Fäuste – gegen sich selbst! …

„Narr – Dummkopf!! hättest du zu spielen aufgehört, als Gylsar dich warnte!“

Angekleidet sank er in die Kissen …

Schlief ein. –

Als er um drei Uhr nachmittags die Mansardenwohnung im Vorderhause Motzstraße 218 verließ, um vor der eisigen Verachtung der Mutter in den Tiergarten zu flüchten, sprach der Portier Runke ihn an.

Eine große Neuigkeit: bei Direktor Gedlawski im dritten Stock war in der verflossenen Nacht eingebrochen worden. Die Diebe waren offenbar vom Dache aus an einer Leine durch ein Vorderfenster in die gut gesicherte Wohnung eingedrungen, hatten Silberzeug und Schmuck für rund achtzig Milliarden gestohlen. –

Als Loreck im Tiergarten auf einer Bank saß, spielte er zum ersten Male mit Gedanken, die ihm bis dahin fremd gewesen.

Er hatte von der anderen Seite des Lebens aus der vergangenen Nacht Erinnerungen mit in das Alltagsgrau seines kläglichen Daseins hinübergenommen, die ihm dieses Dasein jetzt unerträglich erscheinen ließen.

Er sehnte sich nach den fein abgetönten Farben der Kakadu-Bar, nach der schlanken, kühlen Mia, nach der zarten Musik, nach Luxus, Zerstreuung …

All das war ihm verschlossen – für immer!

Und – seine Fäuste krallten sich zusammen …

„Narr – – Dummkopf!!“ –

Er kam heim. Die Rätin hatte ihm die drei dünn gestrichenen Schmalzschnitten und ein Glas Tee in sein Zimmer gestellt.

Er zuckte die Achseln. Ging in das Wohnzimmer. Dort war auch heute Lotte Menk der Mutter schweigsamer Gast. Lottes Vater wohnte im Gartenhause, hatte eine Obstgroßhandlung. Portier Runke schätzte ihn auf eine Billion ein.

Werner Loreck erwies heute zum ersten Male dem unscheinbaren Mädchen einige Aufmerksamkeiten.

Als sie gegangen, söhnte die Rätin sich mit dem Bummler und Nachtschwärmer wieder aus.

„Ich werde Lotto Menk heiraten. Dein Wille geschehe!“ sagte Werner mit einem Gesicht, das den Ausdruck eines Spielers hatte, der sein letztes Geld auf Rot setzt.

2. Kapitel.

Der tote Passagier.

An diesem Abend, als Doktor Loreck endlich vor seiner zähen Mutter kapituliert hatte, deren kleine Seele von einem außerordentlichen Respekt vor jedem Bankkonto mit unzähligen Nullen erfüllt war und deren ganzes Sinnen und Trachten seit Werners Übersiedlung in die Mansardenwohnung dahin ging, Lotte Menk recht bald als Schwiegertochter in die Arme schließen zu können, – an diesem Abend hielt Werner Loreck in seinem Stübchen am Schreibtisch sitzend mit sich selbst ehrliche Abrechnung.

„Was bin ich, wie bin ich?“ fragte er sich, indem er daran dachte, daß zu all seinen übrigen Schwächen nun auch der endgültige Verzicht auf eine Liebesheirat, also eine kaltherzige Spekulation, hinzugekommen sei.

Die Antwort, die er sich selbst erteilte, war niederdrückend genug. – Doktor Loreck wußte, daß der Mensch in seinen Handlungen und Gedanken sich nie so frei und ungekünstelt gibt wie in Traumerlebnissen. Er mit seiner lebhaften Phantasie träumte sehr oft und merkwürdigerweise zumeist ganz logisch. Daher maß er den Träumereien auch eine besondere Bedeutung bei. Sie waren ihm seit langem der Prüfstein des eigenen Ichs. Die verstandesmäßigen Hemmungen, mit denen jeder die Wacherlebnisse und deren Eignung zur Beurteilung des werten Selbst im Geiste an sich vorüberziehen läßt, – diese bewußte Art von Selbsttäuschung fiel in den Träumen vollständig fort. Im Traumleben zeigt der Mensch sich so, wie er wirklich ist. –

Ich bin das was man einen schwachen, unfertigen Charakter nennt, sagte Werner Loreck sich mit voller Ehrlichkeit. Ich bin Phantast, Komödiant, bin bis zu einem gewissen Grade arbeitsscheu, bin eitel und genußsüchtig.

Ich bin so geworden, weil ich als einziges Kind eines Subalternbeamten durchaus studieren sollte und mich doch für eine höhere Stellung nie geeignet hätte. Es ist zu viel Subalternes in mich hineingepflanzt worden.

Mein Vater war ein Beamter vom alten Schlage, erstarb in Ehrfurcht vor seinen Vorgesetzten. Meine Mutter, dünkelhaft ohne Grund gegenüber Gleichgestellten, wird noch heute zur katzbuckelnden Spießbürgerin vor jedem Geldsack und jedem klingenden Titel. Ich habe fünf Jahre dort oben in Pommern behaglich als Lokalredakteur einer mittelmäßigen Provinzzeitung und als Doktor der Philosophie und sogenannter hübscher Mensch von angenehmen Umgangsformen so etwas wie eine Rolle gespielt und – – gefaulenzt. Nun stehe ich dem neuen Leben, wie es die Nachkriegszeit geschaffen, gleichsam waffenlos gegenüber. Meine Energie ist in diesen fünf Jahren der behaglichen[2] Trägheit verwelkt. Ich besaß sie einst. Ich habe sie eingetauscht gegen ein äußerliches Gehabe, als stände mir ein Überschuß an Willensstärke zur Verfügung. Ich täusche die Menschen um mich her. Mich selbst täusche ich nicht. –

Loreck seufzte.

Kläglich war das alles! – Er empfand dunkel, daß in seinem Leben die große seelische Erschütterung gefehlt hatte, die seine Schwächen zurückgedrängt und seine guten Seiten an die Oberfläche gehoben hätte. Sein Leben war nur zu sehr eine Straße durch reizloses Flachland gewesen. Und in diesem Leben hatten die Frauen keine geringe Rolle als Vernichter des Restes seiner Energie gespielt. Der „schöne Loreck“ war da oben in der Pommernstadt berüchtigt gewesen.

Er seufzte wieder.

Und nun – nun würde sein Dasein in eine andere Kurve einbiegen. August Menk, Obst- und Gemüsehandlung, würde ihm einen Kontorschemel zuweisen, und Lotte würde überaus glücklich sein – überaus! Kinder würden kommen, und der flotte Werner Loreck würde ein äußerst solider Ehemann werden – scheinbar. – Scheinbar! Berlin war ja so groß, und die Kakadu-Bar und diese merkwürdige Bardame mit dem hochmütigen Gesicht und der mondänen Figur …

Da machte Loreck eine wegschiebende Handbewegung. Pfui Teufel! Schon jetzt in Gedanken untreu – schon jetzt Pläne, die sich auf Menkschem Gelde aufbauten … Pfui Teufel!

Er sprang auf und trat ans Fenster, schlug den Vorhang zurück. Drüben im Gartenhause im dritten Stock verschwand eine schlanke Mädchengestalt von der Balkontür. Loreck hatte Lotte Menk noch bemerkt. Etwas wie Rührung und Mitleid überkam ihn. Wie sehr mußte sie ihn lieben – wie sehr!

Er nahm sich vor, morgen früh wieder hinauszufahren in die bereits leicht herbstlich verfärbten Wälder. Die Natur würde ihm die lockenden Erinnerungen an Mia und die intimen Reize der Kakadu-Bar überwinden helfen – auch diesmal, wie schon so oft.

Und anderes noch nahm er sich vor: fortan an sich selbst zu arbeiten, an seiner inneren Vervollkommnung!

* * *

Loreck hatte mit seinem Rucksack von sieben Uhr morgens ein Wäldchen durchstreift und stand nun gegen halb zwölf vormittags auf dem Bahnsteig des Vorortbahnhofs Neubabelsberg, um nach Berlin zurückzukehren. Sein Rucksack war prall gefüllt. Noch nie hatte er eine so reiche Pilzbeute mit heimgebracht wie an diesem Tage. Er hatte sich deshalb auch eine Fahrkarte Zweiter Klasse geleistet. Er fuhr so ungern dritter Klasse.

Der Zug von Potsdam her nahte, hielt.

Loreck sah gerade vor sich ein Abteil, in dem nur ein einzelner Herr saß. Er stieg ein. Der Wagen war alt. Es war ein abgeschlossenes, früheres Abteil erster Klasse. Loreck setzte sich an das andere Fenster. Den Rucksack hatte er in das Gepäcknetz gelegt. – Bis Berlin, Potsdamer Bahnhof, gab es nun keine Zwischenstation mehr.

Er nahm eine Zigarette, rauchte, streckte die Beine von sich. Er berechnete, was die Pilze im Haushalt ersparen würden. Es waren reichlich zehn Pfund. Die Mutter würde sich freuen, und natürlich würde sie die besten Exemplare für Menks heraussuchen.

Eine angenehme Mattigkeit befiel Werner Loreck. Er lächelte. Mia, der Baron Gylsar, der Klub, die verspielten Milliarden – all das lag bereits wie im Dämmerlicht einer fernen Vergangenheit …

Und – es war gut so!

Er lächelte …

Lotte Menk …! Gewiß – etwas reizlos, etwas Blaustrumpf …! Wenn sie nur Weib war – – Weib! Dann würde sich alles finden. Sie besaß ja ihre großen Vorzüge – – geistiger Art! Sie war klug, gebildet, hatte studieren wollen. August Menk hatte es zwar verboten, war aber doch stolz auf seine Lotte, sehr stolz.

Loreck wandte jäh den Kopf nach rechts. Sein Reisegefährte war mit einem Male vornübergefallen und auf den Boden gerutscht, lag nun regungslos da.

Der Doktor sprang zu, hob den gut gekleideten Fremden auf und lehnte ihn in die Ecke der Polsterbank.

Der Herr war ohnmächtig, die Augen waren halb geschlossen. Es war ein bartloser Mann von vielleicht vierzig Jahren.

Loreck sah auf dem Boden eine Brieftasche liegen. Sie lag offen da, war mit Banknoten vollgepfropft. Die blaue Ecke einer Dollarnote leuchtete Loreck entgegen.

Plötzlich wurde ihm siedend heiß. Der verbrecherische Hang, der in jeder Menschenseele schlummert, erwachte blitzartig. Bei Werner Loreck kam noch etwas anderes hinzu. Seine Phantasie malte ihm ebenso blitzartig die Möglichkeit aus, Reichtümer mühelos zu erringen. Diese Phantasie hatte mit ähnlichen Gedanken oft gespielt.

Loreck schaute den haltlos Zusammengesunkenen, in der Ecke Lehnenden prüfend an. In diesem Blick war bereits etwas Lauerndes – etwas vom Raubtier.

Zaghaft griff er nach des Fremden Hand.

Kein Pulsschlag – – nichts …

Er beugte sich tiefer. Er prüfte die Augen, hob das eine Lid empor, drückte es rasch wieder zu.

Der Mann war tot.

Ein Schwindel packte Loreck. Er sank dem Toten gegenüber auf den Sitz.

Feine Schweißperlen traten ihm auf die Stirn.

Der Mann – – tot, – – und er mit ihm allein, ganz allein …

Und da neben seinem rechten Schuh die offene Brieftasche!!

Der lauernde Blick glitt über das Abteil hin, blieb auf der Tür des Aborts haften.

Von dort konnte jemand vom Nebenabteil aus eintreten …

Loreck atmete schwer. Er kämpfte noch mit sich. Und doch war er bereits unterlegen. Der Blick nach der Tür, durch die ein Störenfried, Gefahr nahen konnte, war der erste Schritt hinüber auf dunkle Pfade gewesen.

Die Siedehitze in Lorecks Adern ward zum Frostgefühl. Er merkte, daß seine Hände eiskalt wurden. Und gleichzeitig merkte er anderes: eine unnatürliche Ruhe, eine unnatürliche Klarheit des Denkens, des Abwägens alles dessen, was geschehen mußte, um – – die Erbschaft dieses Toten ungefährdet antreten zu können.

Nochmals fühlte er, ob der Puls noch spürbar war.

Nichts …

Und erhob sich, riegelte die Seitentür ab.

Setzte dem Toten den weichen Filzhut auf, schob ihn in das immer fahler werdende Gesicht.

Neben dem Fremden auf dem Polster hatte ein kleiner eleganter Handkoffer gestanden. Loreck warf den größten Teil seiner Pilzbeute zum Fenster hinaus, verbarg den Handkoffer im Rucksack, steckte die Brieftasche zu sich. Und setzte sich wieder dem Toten gegenüber.

Wenn dieser wider Erwarten nun doch erwachte?! –

Und – da kam plötzlich die Angst über Loreck, die Feigheit, die Energielosigkeit …

Siedehitze schoß ihm zu Kopfe.

Nur einen Moment.

Unsinn – der Mann war tot …! Blieb tot! Der Mann verriet nichts. –

Die Bahnhöfe Botanischer Garten, Steglitz, Friedenau, Großgörschenstraße flogen vorüber …

Die Entscheidung nahte. Minuten noch, und Berlin war erreicht …

Werner Loreck beschwichtigte die letzten Bedenken: der Mann da ist vielleicht sehr, sehr reich, und seine Erben, seine Angehörigen schädige ich kaum, wenn ich die Brieftasche und den Koffer mit mir nehme! –

Der Zug hielt.

Loreck ließ sich Zeit. Mit dem Rucksack in der Hand mischte er sich unter die Menge, die der Bahnsteigsperre zueilte.

Da – aus dem Gewühl tauchte ein Gesicht auf: John Pattimoor, der Amerikaner.

Das Gesicht verschwand.

Loreck passierte die Sperre …

Und stutzte abermals, drehte blitzschnell den Kopf nach links.

Baron Gylsar stand da und schien jemand zu erwarten. –

Loreck schritt rasch dem Durchgang nach der Linkstraße zu. Zweimal schaute er sich um, ob ihm jemand folgte. In der Linkstraße bestieg er ein Taxameterauto. Dem Chauffeur gab er als Ziel den Bayrischen Platz an.

Alles, was er tat, war jetzt kühl überlegt, war genau in jeder irgend möglichen Wirkung auf seine Sicherheit abgewogen.

Am Bayrischen Platz bezahlte er den Chauffeur mit einem Fünfzigmillionenschein aus der Brieftasche des Toten. Zu Fuß ging er durch Seitenstraßen bis nach Friedenau, kaufte hier Bindfaden und einen Pappkarton, in den nach seinem Augenmaß der gelbe Handkoffer hineinpassen mußte, und begab sich dann nach dem nächsten Postamt in eine Fernsprechzelle, wo er den Koffer in den Karton legte und diesen verschnürte. Mit dem nunmehr recht schwach gefüllten Rucksack und dem Karton fuhr er mit der Straßenbahn heim, öffnete die Flurtür sehr leise mit dem Schnepper, schlich in sein Zimmer und schob den Karton unters Bett.

Dann erst begrüßte er die in der Küche herumwirtschaftende Mutter, zeigte ihr die geringe Pilzbeute, war überaus gesprächig und merkte erst zu spät, daß gerade diese Gesprächigkeit ihr auffiel. Sie war eine Frau, die zu beobachten verstand. Ganz unvermittelt sagte sie: „Werner, Dir muß irgend etwas zugestoßen sein. Du bist so … so anders.“

Er erschrak. Seine Phantasie arbeitete.

Plötzlich lachte er fröhlich heraus. „Eigentlich wollte ich es Dir erst nach dem Essen mitteilen,“ meinte er strahlend. „Ich habe einen früheren Bekannten getroffen, der mir bestimmt eine Anstellung besorgen wird. Mehr sage ich noch nicht, Mutter. Jedenfalls ist es doch für mich als Bewerber um Lotte Menks Hand weit angenehmer, wenn ich nicht als arbeitsloser Exredakteur vor Lottes Vater hintreten muß.“

Die Kanzleirätin nickte. Sie war nicht einen Augenblick im Zweifel, daß ihr Sohn die Wahrheit spräche.

Loreck aber erkannte, daß ihm noch sehr vieles fehlte, um fortan den neuen Weg sorgenlos weiterwandern zu können. Er hatte seine Komödiantennatur und seine Schlauheit überschätzt. Seine nervöse Redseligkeit war ein grober Fehler gewesen. Derartiges durfte sich nicht wiederholen. –

Als die Rätin nach Tisch ihr Verdauungsschläfchen machte, zählte Loreck in seinem Zimmer die Banknoten der Brieftasche und erbrach sodann den Koffer.

Er wurde bleich, als er dessen Inhalt flüchtig abschätzte.

Seine Beute war Billionen wert – viele Billionen.

Eine ungeheure Erregung packte ihn jetzt. Er stürzte zwei Gläser Wasser hinab. Seine Nerven streikten. Er saß da und hörte das Blut in seinen Ohren brausen wie das Getöse eines fernen Wasserfalles. Er spürte, wie ihm abwechselnd Hitze- und Kälteschauer über den Leib gingen. Übelkeit würgte ihn in der Kehle.

Ein irres Lachen verzerrte sein Gesicht. „Jetzt ist das seelenerschütternde Ereignis da!“ dachte er. „Jetzt werde ich feststellen können, wie es auf mich in der Zukunft wirkt!“

Und diese Gedanken an seine Abrechnung mit sich selbst brachten ihm wunderbarerweise die Ruhe und Selbstbeherrschung zurück.

Eine halbe Stunde später hatte er, scheinbar Preßkohlen im Keller aufschichtend, den größten Teil der Billionenbeute so gut versteckt, daß er sich sagte, nur ein Zufall könnte jemand dieses Versteck finden lassen. Den Koffer und Brieftasche des Toten, die übrigens keinerlei Papiere enthalten hatten, zerschnitt er in kleine Stücke und verbrannte diese im Ofen seines Zimmers.

Wer der Tote gewesen, dessen Erbschaft er aus eigener Machtvollkommenheit angetreten hatte, wußte er nicht.

„Ich werde es schon aus den Zeitungen erfahren,“ dachte er. – Er irrte sich. Er las am nächsten Tage nur eine kurze Notiz in verschiedenen Blättern, daß ein unbekannter Herr tot in einem Abteil des Vorortzuges Werder–Berlin aufgefunden worden sei, offenbar ein Ausländer. Die Leiche sei nach dem Schauhause geschafft worden. Ein Verbrechen liege nicht vor. Der Tote habe außer einigen hundert Millionen in deutschen Banknoten, einer goldenen Uhr nebst Kette, zwei Brillantringen und sonstigem unpersönlichen Tascheninhalt keinerlei Legitimationspapiere oder Schriftstücke bei sich gehabt.

3. Kapitel.

Der Billionär.

Am Abend des 14. September, und das war der Tag, der Doktor Loreck zum Billionär gemacht hatte, brachte der Briefträger ein Schreiben zurück, das Werner Loreck an den Bruder seiner Mutter, den Rentier Karl Gehlhaar in Magdeburg, ohne Wissen seiner Mutter gerichtet gehabt hatte. Der Brief trug den Vermerk „Annahme verweigert“.

Loreck saß mit Lotte Menk im Wohnzimmer, als die Rätin, den Brief in der Hand, eintrat und ihn schweigend vor den Sohn hinlegte. Dann ging sie wieder hinaus. Sie ahnte, daß Werner ihren Bruder um ein Darlehn hatte bitten wollen. Sie war aufs tiefste empört, weil er sich so weit vor dem alten Wucherer – anders nannte sie Karl Gehlhaar nie – gedemütigt hatte. Anderseits belächelte sie aber auch diese Hoffnungsfreudigkeit ihres Sohnes, der geglaubt hatte, dem Onkel ein Geldgeschenk durch einen Brief ablocken zu können. Da kannte sie den alten Wucherer besser.

Werner Loreck nahm den Brief und beugte den Kopf weit nach unten, als ob er die Schrift des Umschlags nicht recht entziffern könnte. Er wollte nur die Röte verbergen, die seine Wangen vor Verlegenheit dunkler gefärbt hatte.

„Der Onkel ist unversöhnlich,“ sagte er dann leichthin und schob den Brief in die Tasche.

Lotte Menk saß in einem hochlehnigen, alten Korbstuhl. Das matte Licht der unter einem gelben Seidenschirm glühenden elektrischen Birne machte die Züge ihres runden Gesichts noch verschwommener. – „Ein Vollmond mit Rehaugen,“ hatte Werner einmal spöttisch der Mutter gegenüber sich geäußert.

Lotte Menk war alles andere als eine Schönheit. Sie gewann erst bei näherer Bekanntschaft. Wenn sie angeregt ein Thema behandelte, das sie interessierte, trat ihre Seele in die braunen Rehaugen. Dann war Lotte nicht mehr das unscheinbare Mädel, an dem man achtlos vorüberging. Diese Augen waren schön, ausdrucksvoll. Ihr Blick war offen und frei von jenem kritischen Forschen, das in den Blicken der meisten Menschen liegt und den Menschen dieser Nachkriegszeit zur Gewohnheit geworden, da einer dem andern nicht mehr traut, da Politik, Geldgier und Genußsucht den Seelen jede Unbefangenheit geraubt, sie vergiftet hat.

Lotte Menk war jetzt zweiundzwanzig Jahre alt. Ihrer Lebensweisheit nach war sie dreißig. Sie war ein fertiger Charakter. Ihre einzige Schwäche war ihr leidenschaftliches Herz. Das hatte ihr schon viel zu schaffen gemacht. Als sich ihre Freundinnen eine nach der anderen verheiratet hatten, als Lotte, Tochter des steinreichen Menk, bei diesen Freundinnen das Mutterglück heranreifen sah und bald hier, bald dort Taufpatin spielte, nachdem sie die jungen Mütter auf ihrem seligen Schmerzenslager[3] freiwillig gepflegt hatte, da waren für sie Stunden gekommen, in denen sie mit dem Geschick bitter gehadert hatte, das ihr so wenig weibliche Reize mitgegeben. Gewiß, es hatte ihr an Bewerbern nicht gefehlt. Die stammten jedoch aus der Markthallen-Sphäre, aus jenen Kreisen, in und mit denen der Vater den brutalen Kampf um die bedruckten Papierfetzen, Geld genannt, ausfocht. Die zogen sich, zum Glück, sehr bald wieder zurück, nachdem sie mit dem „überstudierten Frauenzimmer“ sich ein paar Stunden gründlich gelangweilt hatten.

Bis Werner Loreck dann, stellungslos, heimkehrte. Bis alles insofern wie früher blieb, als Lotte nach wie vor abends die Rätin auf ein Stündchen besuchte und ihr die Zeitung brachte, die der alten Dame zu kostspielig geworden.

Werner Loreck, seit langem Lottes heimliche Sehnsucht, hatte zwischen ihnen sehr bald einen brüderlich-vertraulichen Umgangston geschaffen, der für das junge Mädchen die traurige Erkenntnis in sich barg, daß diese Art Freundschaft nie zu tieferen, innigeren Gefühlen bei ihm sich wandeln könnte. –

Auf seine Bemerkung über die Unversöhnlichkeit des Rentners Gehlhaar schwieg sie. Sie hatten schon häufiger über den einsamen Greis gesprochen, der dort in Magdeburg in seinem ebenso alten Häuschen finster und weltfeindlich zusammen mit einer tauben Köchin und einem halben Dutzend Katzen lebte. Sie ahnte dasselbe wie die Rätin: daß der Doktor abermals den Versuch gemacht hatte, den Onkel zu einem Geldgeschenk zu bewegen.

Sie schwieg, weil es sie schmerzlich berührte, daß Werner Loreck so wenig Stolz besaß. Wie konnte er nur diesen Mann anbetteln, der dreimal wegen Wuchers und Betrügereien auf der Anklagebank gesessen hatte und nur durch die Künste eines glänzenden Verteidigers ohne Strafe davongekommen war!

Hieran dachte Lotte Menk. Und dies gab ihr den Anlaß, das Gespräch auf den Einbruch bei Direktor Gedlawski überzuleiten.

„Nachmittags war ein Kriminalbeamter bei uns,“ begann sie. „Er erkundigte sich …“

Sie brach mitten im Satz ab. Sie hatte gesehen, wie Werner Loreck zusammengefahren und bleich geworden war.

Dann sprang er auch schon auf.

„Die Luft hier ist scheußlich, stickig,“ meinte er und öffnete einen Fensterflügel, blieb dort im Halbdunkel, fragte:

„Wonach erkundigte sich der Beamte denn?“ An den Diebstahl bei Gedlawskis dachte er nicht. Er dachte nur an sich selbst, an die eigene Tat.

Lotte Menks Herz hatte sich in ungewisser Angst bei diesem seltsamen Benehmen Werner Lorecks zusammengekrampft. Sie mußte diese Angst erst als lächerlich, als völlig unbegründet zurückscheuchen, bevor sie antworten konnte.

Loreck fragte abermals – schärferen Tones: „Wonach erkundigte er sich?“

„Ob ich etwas Verdächtiges damals nachts bemerkt hätte,“ sagte sie nun. „Man weiß ja im Hause, daß ich stets lange aufzubleiben pflege und die Balkontüren offen lasse. Ich mußte verneinen. Ich habe nichts bemerkt.“

Loreck kam an den Tisch zurück. – „Schwächling!“ schalt er sich selbst. „Du fürchtetest, es gelte Dir! Wie kläglich, diese alberne Nervosität!“ – Er setzte sich, zog sein Zigarettenetui, hielt es Lotte hin. Sie nahm eine Zigarette. Ihre Hand streifte die seine, und diese Hand war eiskalt.

Lotte Menk fragte besorgt: „Fühlen Sie sich nicht wohl, Herr Doktor?“

„Weshalb?“ Er hatte sich etwas vorgebeugt. Er sah sie forschend an. Lotte spürte den lauernden Blick.

„Weil Sie so … so kalte Finger haben,“ erwiderte sie ehrlich, und ihr Herz krampfte sich abermals zusammen. Noch nie hatte sie einen solchen Blick an ihm beobachtet, noch nie. Was war mit Werner Loreck vorgegangen?!

Er lehnte sich wieder zurück, lachte …

„Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt wie heute! Morgen treffe ich mit einem Bekannten zusammen, der mir eine Anstellung verschaffen wird. Das ist Grund genug, fröhlich zu sein.“

Lottes Mißtrauen hörte etwas Unwahrhaftigkeit aus den zwanglos hingeworfenen Worten heraus.

Die Rätin trat ein, setzte sich zu ihnen.

Bei Lotte verstärkte sich der peinvolle Eindruck, daß der Mann, den sie liebte, sich heute wie ein Komödiant gab. Es war etwas Unfreies, Gekünsteltes in seinem ganzen Benehmen.

Als sie sich dann verabschiedete und er ihr wärmer als sonst die Hand drückte, als er sie anschaute und sagte: „Wir müssen doch einmal zusammen die Wunder des Herbstes im Tiergarten genießen, Fräulein Lotte,“ meinte sie ausweichend: „Ich habe jetzt wenig Zeit.“ Und das glitt ihr halb unbewußt über die Lippen. Das war wie das laute Echo ihrer stillen Empfindungen, die plötzlich so ganz andere geworden. –

Am nächsten Morgen fand Doktor Loreck die kurze Notiz über den unbekannten Toten in verschiedenen Zeitungen, die er auf der Terrasse des Cafee Josty am Potsdamer Platz nach einer solchen Notiz durchsucht hatte.

Er hatte sich schon um acht Uhr von Hause entfernt. Angeblich, um sich mit seinem Bekannten zu treffen. Er hatte daheim mit größter Sorgfalt sich angekleidet. In letzter Zeit war ihm sein Äußeres als armer Teufel ziemlich gleichgültig geworden. Nun war seine Eitelkeit wieder erwacht. Er hatte sich in einem Salon die Hände pflegen lassen, freute sich über die blitzenden, rosigen Fingernägel, über den zarten Wohlgeruch, der seinen Händen entströmte.

Als er die Notiz gelesen, als er nun auch noch wußte, daß der Tote noch mehr Geld bei sich gehabt und daß niemand Verdacht geschöpft hatte, die Leiche könnte ausgeplündert worden sein, überkam ihn wie ein Rausch das Bewußtsein des Reichtums.

Seine Gedanken arbeiteten spielend. Es galt nun, sich dadurch volle Bewegungsfreiheit zu schaffen, daß er der Mutter eine Anstellung vortäuschte, die es unmöglich machte, die Wahrheit seiner Angaben hierüber nachzuprüfen.

Nachdem er bei Josty reichlich und gut gefrühstückt hatte, begab er sich nacheinander in verschiedene Wechselstuben und tauschte ausländische Banknoten in deutsche Scheine um, im ganzen für achtzig Milliarden. Diese Summe würde ihm ja fürs erste genügen. In keiner Wechselstube verlangte man von ihm einen Ausweis. In seinem Auftreten war nicht die geringste Unsicherheit. Er fühlte sich jetzt bereits als von keiner Gefahr mehr bedrohter Besitzer all dieser Schätze. Das verlieh ihm eine überlegene Ruhe. Kaltblütig nannte er in den Wechselstuben seinen Namen und seine Adresse. Die neue Devisenordnung verlangte das. Er hatte sich vorher erkundigt.

Als er nun die Linden hinabschlenderte, achtzig Milliarden und noch zehn Dollarnoten in der Tasche, war die Welt für ihn genau so verwandelt wie er selbst ein anderer geworden. Er blieb vor den Schaufenstern der Juweliere stehen und betrachtete die Auslagen. Von jeher war es sein Wunsch gewesen, ein paar wertvolle Ringe zu besitzen.

Seine Phantasie arbeitete wieder. Er lächelte. Er würde Ringe besitzen und auch eine Erklärung für die Mutter finden, wie er die Kostbarkeiten billig erlangt hätte.

Seine Phantasie überwand alle Schwierigkeiten. Er fühlte, daß er heute nicht mehr der Anfänger auf der neuen Bahn war, der er noch gestern gewesen. Heute würde er nicht mehr in den Fehler übergroßer Redseligkeit verfallen, heute würde er nicht erbleichen, wenn das Wort „Kriminalbeamter“ ihm entgegenflog.

Er war ein anderer. Der Doktor Werner Loreck mit den subalternen kleinen Mängeln von Vatersseite her hatte sich gründlich gemausert.

Er schrieb dann seiner Mutter eine Rohrpostkarte, daß er den Tag über mit seinem Bekannten zusammenbleiben müßte, und daß die „Sache“ glänzend geregelt sei. Er unterschrieb „Dein freudestrahlender Werner“ und wußte, daß die Mutter daheim nun zum Nachmittagskaffee sich echte Bohnen leisten würde, um die neue Anstellung ebenfalls festlich zu begehen.

Kurz nach Zwölf Uhr betrat er die Kakadu-Bar.

4. Kapitel.

Devisenrazzia.

Mia Branden saß mit ihrem Vater in dem sogenannten Eßzimmer beim Frühstück. Dieses Eßzimmer war lediglich durch zwei Schränke und ein großes Paneelsofa von dem dreifenstrigen Vorderzimmer abgeteilt worden, in dem Herr von Branden mit seinem Kinde seit 1918 hauste, – seit sie beide glücklich aus Odessa entwischt waren, in dessen Nähe die Brandenschen Güter, jetzt Staatseigentum, lagen.

Die beiden aus der Heimat Vertriebenen, Russen von Geburt trotz des deutsch klingenden Namens, hatten unter die glänzende Vergangenheit längst einen dicken Strich gezogen. Sie hatten sich mit einer seltenen Anpassungsfähigkeit in die neuen Verhältnisse hineingefunden. Zu wirklicher Arbeit ihrer ganzen Charakterveranlagung nach unfähig, waren sie, nachdem die mitgebrachten Juwelen veräußert und die Nöte des täglichen Lebens immer ernster geworden, mit einer hochmütigen Gleichgültigkeit in die schmutzigen Niederungen des Daseins hinabgestiegen. Graf Roman Branden wurde Croupier in einem Spielklub und Maria … Bardame. –

Heute, am Vormittag des 15. September, gähnte der Graf, dessen gefärbtes Haar in häßlichem Kontrast zu dem greisenhaft fahlen Gesicht dessen Altersverfall noch eindringlicher machte, mehr denn sonst. Er war erst vor einer halben Stunde aus dem Klub heimgekehrt. Aber er war trotzdem bei Laune. Die Spieler, die in dieser Nacht mit Gewinn abgeschnitten hatten, waren recht gebefreudig gewesen.

„Im ganzen 185 Millionen, Mia,“ sagte er schmunzelnd, mit dem Zählen der Papierfetzen gerade fertig.

Mias schmales, rassiges Gesicht war dem Fenster zugewandt. Ihre Augen verfolgten träumerisch das Auftauchen und Verschwinden der Sonnenstrahlen, die das ziehende Gewölk in langsamem Wechsel enthüllte und verhüllte.

„War der sogenannte Baron wieder da?“ fragte sie nach einer Weile.

„Der Gylsar? – Ja, Mia. Aber er spielte nicht. Dein Verdacht ist übrigens falsch. Ich sah, daß Baron Krotthus dem Gylsar die Hand schüttelte. Ich habe Krotthus nachher gefragt. Gylsar ist der letzte Überlebende der Familie. Die anderen sind …“ Und er fuhr sich mit dem Zeigefinger über die Kehle.

Mia blickte den Vater sinnend an. „Ich halte ihn trotzdem für einen Hochstapler,“ meinte sie. „Ich habe vorgestern abend etwas beobachtet, das mir unerklärlich bleibt.“ Sie erzählte von dem Verkauf des alten Büchleins in der Kakadu-Bar. „Gylsar hatte nämlich weit mehr als vierhundert Millionen bei sich, freilich nicht in der Brieftasche. Er hatte mir, bevor Doktor Loreck erschien, eine Rose gekauft. Dabei hatte er aus der inneren Jackentasche ein ganzes Paket Hundertmillionenscheine hervorgeholt. Weshalb tat er also Loreck gegenüber so, als müßte er erst nach Hause, um die Restzahlung begleichen zu können?! Und weshalb tat er so, als ob er Pattimoor nicht kannte?! Ich habe die beiden doch schon zweimal auf der Straße in eifrigem Gespräch beieinander gesehen?!“

Der Graf gähnte und trank einen Schluck Kaffee. Sagte achselzuckend: „Schon möglich, daß er Hochstapler ist. Wir sind alle gesunken.“

Mia schürzte die kurze Oberlippe „Es kommt darauf an, wie tief man sinkt,“ meinte sie scharf.

Graf Roman lächelte dünn. „Kind, es ist besser, man erkämpft Trinkgelder, als daß man sie nimmt – wie wir beide.“

Mias Stirn bekam Falten. „Vielleicht hast Du recht. – Ich glaube, Gylsar hat mit Doktor Loreck irgendeine Schurkerei vor. Der Buchkauf war der Köder.“

„Was geht uns das an?!“ Des Grafen tadellos gepflegte Hand machte eine wegwerfende Bewegung. „Oder – interessierst Du Dich für diesen Loreck? Ich höre den Namen jetzt reichlich oft. Gestern sprachst Du …“

„Vielleicht interessiere ich mich wirklich für ihn, Papascha,“ fiel sie ihm ins Wort.

Der Graf schüttelte den Kopf. „Ich würde mir dann doch einen reicheren Kavalier aussuchen, Mia, wenn’s schon ein …“

Sie war mit einem Ruck aufgestanden.

„So tief sinke ich nie, nie!“ Ihre Augen waren halb geschlossen. Ihr Gesicht war wie erstarrt in eisigem Hochmut.

Und sich langsam umwendend, schritt sie in ihrem schleppenden seidenen Morgenrock hinter die Schrank- und Sofabarriere, wo ihr Bett stand, wo sie sich nun umzuziehen begann. –

Graf Roman rauchte sich eine Zigarette an und bereitete sich dann auf dem Paneelsofa sein Nachtlager – besser, sein Taglager, denn vor sieben Uhr abends stand er nie auf. Das brachte sein Beruf so mit sich. –

Maria Branden traf, als sie um halb Zwölf ausgehen wollte, im Flur mit der dicken Frau Hewelke, der Zimmervermieterin, zusammen. Frau Hewelke betrieb das staatserhaltende Handwerk einer Hebamme, klagte jetzt aber stets über die schlechten Zeiten. Eheleute, die sich nach Kindern sehnten, waren selten geworden.

„Sorgen Sie dafür, daß mein Vater um halb acht ein gutes warmes Gericht vorfindet,“ sagte Mia zu Mutter Hewelke. „Er muß mehr gepflegt werden. Für das Geld, das Sie für die Mahlzeiten in Rechnung stellen, können Sie …“

Mutter Hewelke stammelte rasch: „Sie sollen zufrieden sein, Miachen …! Wirklich! Ihr lieber Vater müßte nur nicht so viel Zigaretten rauchen. Das verdirbt den Appetit.“ – Sie liebte ihre Mieter auf ihre Art. Daß sie dabei die Brandens kräftig schröpfte, daran war die Kinderbaisse schuld. Man mußte doch auch leben … –

Mia verließ die Mietkaserne in der Krummen Straße in Charlottenburg und wanderte dem Kurfürstendamm zu. Sie hatte heute in der Bar Mittagsdienst. Sie schritt mit ihrem elastischen, ruhigen Gang achtlos an all den begehrlichen Männeraugen vorüber. Sie hatte nicht einen Blick für den kleinen japanischen Fürsten Tokiwara übrig, der ihr auch heute wieder aufgelauert hatte. Anzusprechen wagte er sie nicht mehr. In der Bar war sie die Bardame. Außerhalb blieb sie Mia Gräfin Branden. – –

Werner Loreck thronte auf dem Hocker vor dem Schanktisch, nippte an einem Glase Malaga und aß sündhaft teuren Hummersalat. Mias Kollegin Anita suchte ihn angenehm zu unterhalten. Sie war stets über die neuesten Börsenwitze auf dem laufenden. Loreck langweilte sich.

Er war froh, als Mia erschien und ihn begrüßte, freilich recht kühl. Anita zog sich zurück.

Loreck machte aus seinen Gefühlen kein Hehl. Bardamen darf man getrost sagen, daß man sie reizend findet, dachte er, und er tat’s und bestellte Kaviar und Röstschnittchen. Mia taute etwas auf, naschte mit von dem Kaviar.

„Haben Sie Gylsar wiedergesehen, Herr Doktor?“ fragte sie mit einem Male. – Loreck verneinte. Daß er den Baron in der Halle des Potsdamer Bahnhofs bemerkt hatte, durfte er nicht erwähnen.

Mia war erstaunt. Wenn Gylsar sich von Loreck ferngehalten hatte, war ihr Argwohn doch wohl falsch.

„Und John Pattimoor?“ meinte sie.

„Erst recht nicht, Mia. – Hm – da fällt mir ein: Sie warnten mich ja vor den beiden. Ich besinne mich allerdings nur sehr dunkel.“

Mia lehnte sich noch weiter über den Schanktisch. Ihr Atem streifte Lorecks Gesicht. Ihre Stimme sank zum Flüsterton herab. – Werner Loreck horchte auf. Das war allerdings sehr – sehr merkwürdig! Der Baron kannte Pattimoor längst und hatte auch übergenug Geld bei sich gehabt, das Buch sofort zu bezahlen.

Er schaute Mia nachdenklich in die dunklen Augen. Und – vergaß darüber Gylsar, Pattimoor … Haschte nach Mias Hand …

„Lassen Sie das!“ meinte sie eisig und trat zurück.

Indem schwang die Pendeltür auf. Gylsar war der neue Gast. Sein Blick überflog das Lokal – ein Blick, dem nichts entging.

„Ah – ’Tag, Doktor,“ begrüßte er Loreck, nickte ihm zu und setzte sich neben ihn. „Morjen, Miachen … Bitte untertänigst um die Morgenölung, ein Schinkenbrötchen und sechs Anchovis.“ Dann zu Loreck: „Donnerwetter, sind Sie üppig, Doktor. Kaviar!! Bei Ihnen ist wohl eine Goldflotte gelandet? Wieder gejeut?“

Loreck schaute ihn ruhig an, lächelte: „Vielleicht, Baron, vielleicht!“

Dann wurde ihm plötzlich doch unbehaglich zumute. Gylsar hatte das linke Auge zugekniffen. Und hinter dem glitzernden Monokel des rechten Auges strahlte Loreck nun etwas wie überlegener Hohn entgegen.

Oder – hatte er sich doch getäuscht?! Weshalb dieser Hohn?! Seines damaligen Spielverlustes wegen?! – Nein, das war wohl kaum möglich! Gylsar hatte ihn ja selbst damals vor dem Weiterspielen gewarnt. Außerdem – dieser Blick hinter dem schillernden Einglas hervor war bereits wieder so kühl – blasiert wie stets.

Vielleicht hatte er sich auch nur eingebildet, daß dieser ihn verwirrende Ausdruck in des Barons Blick gelegen hätte.

Er suchte die unangenehme Erinnerung an diesen winzigen Zwischenfall zu vergessen. Es gelang ihm nicht ganz. Es blieb ein Rest von Unbehagen zurück. Das störte ihn. Das machte ihn unsicher. Da griff er zu dem einfachsten Mittel, sein inneres Gleichgewicht wieder herzustellen: er trank scharf!

Gylsar sprach von Pferderennen, von der bevorstehenden Autoausstellung im Sportpalast, von seinem neuen Langlay-Wagen, von Vergasern und Rohölmotoren.

Das Lokal füllte sich. Die Lebewelt bevorzugte den Kakadu. Die Valutaausländer gleichfalls. Der Magnet war Mia, der Hauptmagnet. Man war allseits gespannt, wann diese eisige Festung fallen würde.

Fürst Tokiwara hockte jetzt rechts von Gylsar am Schanktisch und beobachtete Mia aus hungrigen Augen.

Gylsar stand plötzlich auf. „Muß mal meinem Chauffeur Bescheid sagen, Doktor. Will nachmittags ins Freie. Kommen Sie mit?“

Loreck folgte einer inneren Eingebung, als er dankend ablehnte. „Habe eine Verabredung … Tut mir leid.“

Gylsar ging in das lange schmale Hinterzimmer. Da saß in einer Ecke ein einzelner Herr vom Typ Pattimoor.

Der Baron blieb stehen, beugte sich herab. „Es wird stimmen, Daclay. Er schlemmt.“ Und er flüsterte noch etwas, faßte in die Tasche und gab Daclay eine Hand voll Auslandsnoten.

Daclay verließ den Kakadu. Gylsar betrat die Fernsprechzelle, rief eine Nummer an … „Ich rate Ihnen, in der Kakadu-Bar sofort eine Devisenrazzia abzuhalten. Hier ist zurzeit Hochbetrieb.“

Gylsar nahm wieder neben Loreck Platz, dem Mia inzwischen zugeraunt hatte: „Seien Sie vorsichtig! Gylsar führt irgend etwas gegen Sie im Schilde.“ – Ihr Mißtrauen war wieder erwacht. Sie hatte gehört, wie der Baron den Doktor zu der Autofahrt einlud, und sie hatte dann auch, ihm folgend, hinter dem Türvorhang stehend, sein kurzes Gespräch mit Daclay beobachtet, der ihr gänzlich fremd war. –

Lorecks alkoholheißes Gesicht verlor jede Spur von Farbe, als Gylsar ihm plötzlich zuflüsterte: „Kriminalpolizei – vielleicht eine Devisenrazzia!!“

Im Kakadu spielten sich jetzt recht erregte Szenen ab.

Die Beamten hatten sich rasch verteilt, behielten die Anwesenden im Auge …

Loreck fieberte. Er hatte achtzig Milliarden bei sich, dazu zehn Dollarnoten. Wenn man ihn fragte, woher er … – Seine Sinne verwirrten sich. Hilfesuchend starrte er den Baron an.

„Mann, nehmen Sie sich zusammen!“ meinte Gylsar leise. „Sie sehen wie Braunbier und Spucke aus! Haben Sie denn etwas ausgefressen?“

„Ich … ich habe … Devisen bei mir …“

„Viel?“

„Zehn Dollarnoten …“

„Lächerlich! Dann verlangen Sie von den Beamten keine Quittung, lassen die Dinger eben schießen! Damit ist die Sache erledigt. – Prosit!“

Loreck trank. Er wurde ruhiger. Mut packte ihn, gegen sich selbst – seiner Schlappheit wegen!

Mia Branden brachte ihm ganz von selbst ein Sherryglas voll Kognak. Ein eigentümlicher Blick aus ihren dunklen Augen traf ihn. „Trinken Sie, Herr Doktor!“

Mia dachte: „Er sieht wie einer aus, der für das Untersuchungsgefängnis reif ist.“

Der japanische Fürst war jetzt an der Reihe, zeigte einen Ausweis. Er war Mitglied der japanischen Botschaft. Der Beamte verbeugte sich und reichte den Ausweis zurück.

Gylsar entleerte seine Taschen. Er hatte nur deutsche Banknoten bei sich. Der Beamte war mißtrauisch, fand jedoch nichts, was beschlagnahmt werden konnte.

Werner Loreck war wieder Herr seiner Nerven.

„Schade!“ sagte er mit schmerzlichem Grinsen und hielt dem Beamten freiwillig die zehn Dollarnoten hin.

„Danke,“ meinte der, offenbar ein Mann von Humor. „Quittung gefällig?“

„Verzichte,“ lächelte Loreck, und dieses Lächeln gelang schon besser. –

Die Razzia war beendet. Gylsar bezahlte seine Zeche, nickte Loreck ein „Auf Wiedersehen“ zu und verließ den Kakadu.

Seine elegante Vierzimmerwohnung lag in der Nähe des Kurfürstendamms in einer stillen Seitenstraße.

Der Diener, der ihm im Flur Hut und Stock abnahm, hatte eine verfängliche Ähnlichkeit mit Herrn Daclay vom Typ Pattimoor.

Im Herrenzimmer sagte Gylsar zu dem Diener:

„Lege mir alles Nötige für das Cafee Windbeutel zurecht. Loreck hatte zehn Dollarnoten bei sich. Er ist unser Mann. Pattimoor erhält für seine guten Augen eine Extrabelohnung. Wir werden sehr vorsichtig sein müssen. Lorecks Verschwinden darf auf keinen Fall irgendwie den Anschein dessen erwecken, was es in Wirklichkeit ist. Wir drei bleiben scheinbar ganz aus dem Spiel. Diese Mia hat ein zu reges Interesse für Loreck. Sie könnte gefährlich werden.“

Eine halbe Stunde später verließ ein älterer bärtiger Herr von spießbürgerlicher Behäbigkeit die Wohnung des Barons über die Hintertreppe und begab sich zu Fuß nach dem Cafee Windbeutel am Wittenbergplatz, einem jener zweifelhaften Lokale, in dem noch zweifelhaftere Existenzen sich zusammenfinden, um die zweifelhaftesten Geschäfte abzuschließen.

5. Kapitel.

Werter und Lotte.[4]

Lotte Menks wundervolle Rehaugen ruhten voll heimlicher Teilnahme auf dem hageren, verkniffenen Gesicht der Rätin Loreck.

Die beiden saßen wieder wie am Abend vorher im Wohnzimmer unter dem gelben Seidenschirm der elektrischen Lampe am Mitteltisch. Die Rätin hatte dem jungen Mädchen soeben Werners Rohrpostkarte vorgelesen, hatte strahlend hinzugefügt: „Also eine glänzende Stellung hat er gefunden, Fräulein Lottchen …! Natürlich mit sehr gutem Gehalt. Das ist heute ja die Hauptsache.“

Lotte nickte nur. Ihre Gedanken eilten ein paar Stunden zurück. Da war wieder ein Kriminalbeamter bei Menks gewesen, hatte Lotte zu sprechen gewünscht.

Es war ein sehr höflicher und sehr bescheidener jüngerer Herr, dieser Kriminaloberassistent Werter. Aber auch sehr unterrichtet war er über alle Hausbewohner – sehr genau. Lotte ward es zuweilen bei dieser Unterredung mit Herrn Werter ganz unheimlich zumute. Er machte den Eindruck, als gäbe es für die Kriminalpolizei überhaupt keine Geheimnisse. Werter hatte nach allerlei anderen Fragen, die einzelne Hausbewohner betrafen, plötzlich geäußert, das Fräulein verkehre doch auch bei Lorecks im Vorderhause in der Mansarde. – Lotte war hellhörig. Lotte hatte nicht vergessen, daß Werner Loreck gestern so jäh erblaßt war. Sie merkte: dieser Beamte hatte gegen Doktor Loreck Verdacht geschöpft!

Werter seinerseits merkte etwas anderes: dieses junge Mädchen drückte sich sehr vorsichtig aus, als es ihm die Persönlichkeit Lorecks kurz skizzieren sollte. Es war nicht ausgeschlossen, daß sie den Exredakteur liebte. Da hieß es also doppelt vorsichtig sein!

Lotte konnte nicht umhin, zu erwähnen, daß Werner Loreck heute mit einem alten Bekannten zusammen sei, der ihm eine Stellung verschaffen wollte.

Ein flüchtiges Lächeln glitt über Werters Gesicht. Er wußte, was Loreck heute bis vier Uhr nachmittags getrieben hatte. Er war ebenfalls in der Kakadu-Bar gewesen und hatte vieles beobachtet, was seinem Verdacht neue Nahrung gegeben. Er hatte gesehen, daß Loreck um drei Uhr seine Zeche – neun Milliarden rund – beglichen und für die schlanke Barmaid in diskreter Weise um den Stiel einer tiefroten Rose ein paar Hundertmillionenscheine gewickelt hatte. Fräulein Mia war so liebenswürdig gewesen, diese so reich ausgestattete Rose dankend in Empfang zu nehmen und sodann mit Loreck, da ihr Dienst in der Bar beendet, ein Auto zu besteigen, dessen Chauffeur den Befehl erhielt, nach Wannsee zum Schwedischen Pavillon zu fahren.

Werter überlegte, ob es nicht ratsam sei, hier nun diesem jungen Mädchen gegenüber, das seinem Gefühl nach mehr über Lorecks Charakter wußte, als es zugab, mit dem alten Trick zu operieren: Eifersucht zu erregen! – Vielleicht, daß Fräulein Menk dann gesprächiger würde.

„Sie sagten soeben,“ begann er nach längerer Pause, „daß Doktor Loreck lediglich von seiner Mutter in den letzten Monaten abhängig gewesen sei. Sie verstehen, Fräulein Menk: pekuniär abhängig! – Ohne Frage hat ihm dann heute sein Bekannter eine größere Summe vorgeschossen. Ich war vorhin in der Kakadu-Bar …“

Er schwieg, ließ diese erste Andeutung wirken.

Lotte war leicht zusammengezuckt. Sie kannte die Kakadu-Bar nicht nur dem Namen nach. Ihr Vater liebte es, mit Frau und Kind zuweilen solche Schlemmerstätten zu besuchen. Man mußte doch sein Geld unter die Leute bringen. – Lotte empfand immer deutlicher, daß dieser bescheidene Herr Werter tatsächlich einen ganz bestimmten Verdacht hegte: Werner Loreck könnte irgendwie an dem Einbruch bei Direktor Gedlawski beteiligt sein! – Der Beamte hatte Loreck sogar beobachtet, war ihm offenbar in die Schlemmerstätte gefolgt. – Und in diesem Moment, wo Lotte Menk nun mit jener Ehrlichkeit, die ihre innersten Gedanken stets leitete, sich eingestand, daß derselbe Verdacht auch in ihr selbst gestern schon wie ein fernes drohendes Wetterleuchten aufgezuckt sei, – in demselben Moment horchte sie abermals mit leisem Staunen in sich hinein, prüfte das, was in ihrem[5] Herzen vorging, und erkannte, daß Werner Loreck ihr seit gestern abend nicht mehr das Ziel heimlicher Sehnsucht war, daß sich in ihren Gefühlen eine jähe Wandlung vollzogen hatte. Etwas an ihm hatte sie gestern geradezu abgestoßen: der lauernde Blick, die Heuchelei in seinem ganzen Gebaren! Darüber kam sie nicht mehr hinweg. Das war die Scheidewand, die sich mit einem Male zwischen ihnen erhoben hatte.

„Kennen Sie die Kakadu-Bar, Fräulein Menk?“ rief Werter sie in die Gegenwart zurück. – Er wartete auf keine Antwort. „Es ist eins der teuersten Lokale Berlins,“ fuhr er fort. „Doktor Loreck scheint dort Stammgast zu sein. Mit einer der Bardamen hat er heute nachmittag einen Autoausflug gemacht.“

Lotte hielt unwillkürlich den Atem an. Oh – das schmerzte doch! Das ließ sie doch nicht gleichgültig. – Sie fühlte, daß sie errötete. Aber ihre reinen Augen ruhten weiter mit kühler Zurückhaltung auf dem bartlosen nichtssagenden, maskenhaften Gesicht des Beamten. Und gleichmütig meinte sie, denn es erschien ihr ratsamer, sich irgendwie zu äußern:

„Wenn die Frau Rat das erführe, würde sie sehr ungehalten sein. Sie hat recht strenge Anschauungen.“

„Ungehalten, weil der Sohn ihr Geld auf diese Art verschleudert, nicht wahr?! – Nun, das Geld der Rätin dürfte für die Ansprüche einer Dame vom Schlage Mia Brandens kaum ausreichen. Eine Schönheit wie diese Mia …“

„Wollen wir nicht das Thema wechseln,“ fiel Lotte Menk Herrn Werter ziemlich scharf ins Wort.

Werter war stark enttäuscht. Er hatte sich verrechnet! Und – eigentlich schämte er sich auch so etwas, gerade diesem Mädchen gegenüber so üble Kniffe angewendet zu haben. Er war Menschenkenner, war einer der besten Beamten des Diebstahl-Dezernats des Präsidiums.

Er änderte nicht das Thema, aber die Taktik. Seine Stimme bekam einen bestimmteren Klang. Sein Gesicht verlor das Maskenhafte, wurde belebt. Die grauen Augen suchten nicht mehr biederen Geistesdurchschnitt vorzutäuschen. Er rückte seinen Stuhl näher an Lotte Menks Sessel heran.

„Sie wissen wohl, Fräulein Menk, daß Sie über den Inhalt unserer Unterredung zum Schweigen verpflichtet sind,“ sagte er eindringlich. „Ich ersuche Sie, niemandem gegenüber sich …“

Lotte hob den Kopf höher. „Ich weiß das alles. Ich werde schweigen.“

Werters Stimme wurde gedämpft. „Dann teile ich Ihnen also mit, daß die Diebe von der Loreckschen Wohnung aus in die des Herrn Gedlawski eingedrungen sind. Vom Dache aus wäre das nur unter großen Schwierigkeiten möglich gewesen. Da nun bei Lorecks nichts gestohlen wurde, obwohl die Rätin im Theater und der Doktor … in der Kakadu-Bar war, obwohl des weiteren die Rätin immerhin einigen Schmuck besitzt und auch eine Menge Silberzeug, liegt der Verdacht nahe, daß …“

„… Doktor Loreck mit den Dieben unter einer Decke steckt,“ vollendete Lotte Menk leise und blickte Werter starr an. Sie hatte jetzt nur einen Wunsch: alle Verdachtsmomente kennen zu lernen, die gegen Loreck sprachen! Sie fühlte, daß Werter sie langsam in eine entscheidende Rolle in diesem Diebstahlsdrama hineindrängte. Sie mußte sich darüber beizeiten klar werden, ob sie dem Beamten gegenüber in jedem Falle verschweigen solle, was sie gestern im Loreckschen Wohnzimmer erlebt hatte. Wenn sie rückhaltlos offen sein und dem Recht zum Siege verhelfen wollte, wenn sie erklärte, daß der Doktor schon bei Erwähnung der Kriminalpolizei erbleicht sei, dann …

Werters Stimme lenkte ihre Gedanken ab. – „Ja – daß er mit ihnen unter einer Decke steckt, daß er von ihnen bestochen wurde, damit er dafür sorgte, daß auch seine Mutter sich aus der Wohnung entfernte. Die Rätin war im Theater. Sie ist geizig. Wissen Sie etwas darüber, wie es kam, daß sie trotz ihrer Sparsamkeit …“

„… Sie hat das Billett geschenkt bekommen,“ erklärte Lotte hastig. Sie sah hier eine Möglichkeit, Werters Verdacht auf eine andere Fährte zu lenken. Sie hatte sich bereits dafür entschieden, gegen die Polizei zu kämpfen, jedenfalls nichts zu tun, was Doktor Loreck schaden könnte. Diese Entscheidung war bei ihr die Folge der Eingebung eines Augenblicks gewesen, eines Augenblicks, in dem sie sich bewußt geworden, daß sie den Mann, den sie zu lieben glaubte, in ihrem Innern schuldig gesprochen und als ihrer unwert fallen gelassen hatte, ohne direkte Beweise für seine Schuld und ohne auch nur den Versuch gemacht zu haben, für sein gestriges Benehmen eine weniger belastende Deutung zu finden. – Loreck ein Genosse von Dieben!! Das – das war ja unsinnig! Das konnte nicht sein!! Ein Mensch wie er, der die Natur so über alles liebte, der immer wieder betont hatte, daß er draußen in den Wäldern sich am glücklichsten fühle, – der ureigenste Wesenskern dieses Menschen konnte nicht schlecht sein!

Sie war froh, daß sie jetzt dem Beamten so erschöpfend über die Herkunft dieses Theaterbilletts Auskunft geben konnte. Sie wußte alles von der Rätin: daß Doktor Loreck in einer Buchhandlung, wo er ein altes Büchlein verkaufen wollte, einen reichen Amerikaner namens John Pattimoor kennen gelernt hatte, daß dieser Pattimoor sich damals abends mit Werner Loreck verabredet gehabt hatte und zwar, wie der Doktor angegeben, in einer Kneipe am Kurfürstendamm. Das Billett stamme von Pattimoor, der vorher zweimal bei Lorecks gewesen sei. Ob der Verkauf zustande gekommen, wisse sie nicht. Die Rätin habe darüber nicht mehr gesprochen.

Werter notierte sich den Namen. „Wo wohnt dieser Amerikaner?“ fragte er trotzdem scheinbar gleichgültig.

„In einem Privathotel am Bahnhof Zoologischer Garten.“

Werter schaute von seinem Notizbuch auf. „Vielleicht ist Pattimoor Lorecks Verführer,“ meinte er. „Loreck hat heute bei einer Devisenrazzia in der Kakadu-Bar zehn Dollarnoten freiwillig abgeliefert. Dollarnoten!! Die können von Pattimoor herrühren – Bestechungsgeld!“

„Oder Bezahlung für das Buch,“ verteidigte Lotte Menk den Doktor.

„Hm – zehn Dollar!! Und – seine Zeche heute betrug gegen neun Milliarden. Außerdem hat er am Vormittag in sieben Wechselstuben ausländische Noten im Gesamtbetrage von achtzig Milliarden Papiermark eingetauscht – hm, ob Pattimoor so viel für ein altes Büchlein hergegeben hat, Fräulein Menk?! Nicht wahr, das glauben Sie selbst nicht. Ich behaupte sogar, Fräulein Menk, daß Sie, wenn Sie wollten, mir noch manches mitteilen könnten, was den Doktor betrifft. Wollen Sie es mir nicht anvertrauen?“

„Sie täuschen sich, Herr Werter.“ Lotte wich seinen forschenden Blicken nicht aus. Sie wunderte sich selbst, wo sie angesichts dieser Tatsachen, die Werner Loreck so schwer belasteten, noch die Zuversicht hernahm, die Herkunft dieser Summen müßte eine einwandfreie Erklärung finden. Sie wunderte sich noch mehr, daß in den letzten Minuten ihre Überzeugung von seiner Schuldlosigkeit sich so gekräftigt hatte, daß sie mit einer gewissen Freudigkeit nun für Loreck eintrat. Sie merkte auch, daß in ihren Augen jetzt der Ausdruck heimlicher Gegnerschaft aufleuchtete. Und sie wiederholte schlicht:

„Sie täuschen sich! Ich habe Ihnen nichts mehr mitzuteilen, höchstens das eine, daß ich Doktor Loreck ein solches Bündnis mit Verbrechern niemals zutraue. Was Sie gegen ihn anführen, Herr Werter, genügt nicht, um …“

Werter hatte sich erhoben. „Möglich, daß Sie recht behalten, Fräulein Menk,“ unterbrach er sie. „Loreck ist jedoch heute mit keinem alten Bekannten zusammengewesen, nur mit einem Baron Gylsar in der Kakadu-Bar, und dieser Baron, ein reicher Lebemann, ist eine Bekanntschaft jüngsten Datums und kaum geeignet, jemandem eine Anstellung zu vermitteln. Loreck hat also gelogen und wird weiter lügen. Sie, Fräulein Menk, können das ja am leichtesten nachprüfen. Die Rätin wird Ihnen erzählen, ob aus dieser Anstellung etwas geworden ist. Gehen Sie zu ihr, und sie wird Ihnen eine Rohrpostkarte verlegen, die Loreck als vollkommenen Heuchler hinstellt. Ich habe diese Karte gelesen. Unsere Macht reicht weit, Fräulein Menk. Ein Kampf gegen uns ist aussichtslos.“ Das war eine Warnung, der eine Drohung folgte: „Auf Ihr Schweigen verlasse ich mich. Eine Anklage wegen Begünstigung ist sehr unangenehm für eine junge Dame. – Auf Wiedersehen.“ – –

Und jetzt kannte Lotte den Inhalt dieser Karte.

Jetzt saß sie der armen, ahnungslosen Rätin gegenüber und krallte die Hände um die Armstützen des altmodischen Korbsessels, um durch diese Anspannung der Muskeln den Kampf für Werner Loreck in ihrem Innern zu unterstützen. Sie wollte diesen Mann nicht aufgeben, wollte sich nicht von ihm lossagen, der vielleicht in einer Sekunde halber Unzurechnungsfähigkeit entgleist war, für den nun irgendeine dunkle Tat stets neue dunkle Folgen nach sich zog, der vielleicht gerade jetzt jemand brauchte, mit dessen Hilfe er wieder festen Fuß auf dem Boden der Ehrlichkeit fassen könnte …

So dachte Lotte Menk. Und sie war ein reifer, fertiger Charakter. Gerade weil sie vorschnell ohne nähere Prüfung eine Schranke zwischen sich und diesem Manne errichtet gehabt hatte, gerade weil sie dies als Schuld empfand, wollte sie für ihn eintreten, bis – bis …

Aber dieses Zukünftige war der unbekannte Strand, an dem ihre wogenden Gedanken zerschellten.

6. Kapitel.

Wie die Reue begann.

Mia Branden war Doktor Loreck keine Begleiterin gewesen, wie sein alkoholerhitztes Blut sie begehrt hatte. Sie blieb Dame, blieb unnahbar, verlangte die Einhaltung jener Grenze, die in der guten Gesellschaft im Umgang der beiden Geschlechter gezogen ist.

Bei dem reichhaltigen Menu im Schwedischen Pavillon in einem der Gastzimmer kam Mia auf den Baron zu sprechen.

„Sie sollten sich vor Gylsar in acht nehmen, Doktor,“ meinte sie. „Es war da mittags ein Fremder im Hinterzimmer der Bar, mit dem Gylsar allerlei zu flüstern hatte, bevor er in der Fernsprechzelle verschwand. Er steckte dem Fremden auch Banknoten zu. Und – merkwürdigerweise erfolgte dann sehr bald die Devisenrazzia. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß Gylsar die Polizei herbeigerufen hat. Vielleicht hat er dem Fremden ausländische Noten übergeben. Nachher hatte er ja nicht eine einzige fremde Banknote bei sich, er, dessen Brieftasche bisher stets mit Devisen gespickt war.“

Loreck, längst wieder nüchtern und völlig Herr seines an Denkarbeit gewöhnten Geistes, dazu noch unbeeinflußt durch Mias reizvolle Weiblichkeit, deren Besitz zu kurzem Sinnesrausch ihm nur als Geldfrage erschienen war und die ihn doch sehr rasch eines besseren belehrt hatte, – Loreck starrte nachdenklich durch das Fenster auf den Wannsee hinaus und prüfte in Gedanken Mias Warnung mit steigendem Unbehagen und Unsicherheitsgefühl sorgfältig nach.

Die Erkenntnis, daß seine Nervenkraft, seine Komödiantennatur doch nicht zur Verteidigung der so leicht errungenen Reichtümer gegenüber einer ernsteren Gefahr sich eigneten, daß er zwar ein Verbrecher geworden, aber doch nur stets ein Stümper auf diesen dunklen Nebenwegen bleiben würde, diese Erkenntnis war ihm ja bereits mit erschreckender Deutlichkeit während der Devisenrazzia gekommen. Versuche, seine eigenen Fähigkeiten im Selbstbetrug zu überschätzen, waren nun ebenfalls schon an der Ehrlichkeit, mit der er sich selbst stets beurteilte, kläglich gescheitert. Aus der Erkenntnis seiner Unzulänglichkeit mußte notwendig bei dem geringsten Anlaß abermals die Angst vor einer Entdeckung jener Beraubung des unbekannten Toten emporwachsen. So auch jetzt. Das Blut wich ihm aus dem Gesicht, als er sich an den hohnvollen Blick Gylsars erinnerte, diesen Blick, den er nachher vor sich selbst abgestritten hatte und der doch nicht wegzuleugnen war. Weshalb dieser Blick?! Und – weshalb sollte der Baron die Devisenrazzia veranlaßt haben? Etwa um festzustellen, was er, Werner Loreck, an fremden Banknoten besäße?! Doch – wozu diese Feststellung?! Ja – wenn Gylsar sich dadurch noch persönliche Vorteile verschafft hätte! Aber er hatte ihn ja nur ärmer gemacht – um zehn Dollarnoten!

Loreck wurde siedend heiß bei dem fruchtlosen Bemühen, des Barons Absichten zu durchschauen. Loreck sah den Baron wieder vor sich – wie heute mittag, mit dem zugekniffenen linken Auge, mit dem hohnvollen Blick hinter dem schillernden Einglas des anderen Auges …

Hastig wandte er sich dem Tische wieder zu, griff nach dem Sektkelch …

Mia legte ihm ihre kühlen Finger auf die Hand.

„Trinken Sie nicht, Doktor …!“

Er schaute sie an …

„Ich meine es gut mit Ihnen, Doktor … Ich will mich nicht in Ihr Vertrauen eindrängen. Aber mir scheint, Gylsar hat Sie zu einem leichtsinnigen Streich verführt. Als wir uns kennen lernten, verkauften Sie ein Buch und machten den gedrückten Eindruck eines Menschen, der nicht über allzu viel Geld verfügt. Jetzt werfen Sie mit dem Gelde um sich …“

„Ich habe im Klub gewonnen,“ erklärte Doktor Loreck zu hastig, um mit dieser Behauptung bei einem Weibe von Mia Brandens vielseitigen Erfahrungen Glauben zu finden.

„Mag sein.“ Sie zog ihre Hand zurück. „Ich möchte Ihnen nur noch eins mitteilen: Gylsar hatte damals genügend Geld bei sich, um das Buch sofort bezahlen zu können. Er wohnt keine fünf Minuten von der Bar entfernt. Und doch kehrte er erst nach etwa Dreiviertelstunden zurück. Außerdem: Pattimoor und Gylsar, das sagte ich Ihnen schon einmal, kannten sich bereits, spielten nur die Gegner beim Bieten auf das Büchlein. Das war eine abgekartete Sache. Genau so, wie Pattimoor Ihnen dann auch, nachdem der Baron gegangen, den Alkohol geradezu aufzwang.“ Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Ihre Stimme wurde leiser. „Sie wohnen doch Motzstraße Nr. 218. An demselben Abend ist dort ein Einbruch verübt worden. Ich las den Bericht in der Zeitung. Gegen elf Uhr statteten die Diebe der Wohnung des Direktors Gedlawski einen Besuch ab, sollen vom Dache aus eingedrungen sein …“

Loreck verstand. Aber nicht alles.

„Gylsar?“ flüsterte er.

Mia überhörte das.

„Gylsar war gegen elf Uhr nicht in der Bar,“ flüsterte Loreck hartnäckig. „Was denken Sie, Mia? Reden Sie!“

„Ich möchte noch ein Stück wandern,“ wich sie aus. „Brechen wir auf. Ich muß um acht wieder in der Bar sein.“ –

Loreck verlangte die Rechnung. Er würde Mia schon zum Sprechen bringen – nachher, im Freien.

Es gelang ihm nicht. – „Geben Sie sich keine Mühe, Doktor,“ erklärte sie schließlich. „Ich verdächtige niemand. Was ich wissen wollte, weiß ich jetzt. Ihr Verhalten hat mich über einen Punkt beruhigt. Gylsar hat Sie zu nichts verführt. Die Zusammenhänge sind anders, als ich glaubte. Und doch …“ Sie blieb stehen, sah ihn an. „Und doch: Sie sind nicht mehr derselbe, der damals in der Bar Pattimoor erwartete und mit dem der Baron Gylsar ein Gespräch anfing.“

Eine verräterische Blutwelle schoß ihm ins Gesicht …

„Damals waren Sie auch mir gegenüber Kavalier, Doktor. Heute sind Sie einer von denen gewesen, die mich … kaufen zu können glauben. Der Besitz der elenden Papierlappen hat Ihrer Persönlichkeit den zarten Reiz des Gentleman geraubt. Es ist … schade darum.“

Dann ging sie weiter.

Sie hatte heute nachmittag eine leise Hoffnung begraben: einmal so von einem Manne, der ihr gefiel, geliebt zu werden, wie sie geliebt sein wollte: als Dame, als junges Mädchen, als Braut und … Gattin! –

Schweigend wanderten sie dahin. Sie hatten sich vorläufig nichts mehr zu sagen.

Loreck war’s, als ob Mia seine unselige Tat miterlebt hätte, als ob sie darum wüßte. Loreck haßte seine Tat in dieser Stunde zum ersten Male – – bereute. –

Dann fuhren sie nach Berlin zurück. Vor der Bar ein kurzer Abschied. Loreck schlug die Richtung nach der Gedächtniskirche ein, wandte sich nochmals um und sah, daß Mia einen vor der Bar stehenden Bettler beschenkte.

Es waren die Banknoten, die er um den Stiel der roten Rose gewickelt hatte. Die Rose behielt Mia.

7. Kapitel.

… die denselben lieben …

Der Baron Viktor Amadeus Kasimir von Gylsar hatte soeben sein mit spartanischer Einfachheit eingerichtetes Schlafzimmer verlassen und ging im Speisezimmer unruhig auf und ab. Er trug einen bräunlichen Hausanzug mit Schnürenjacke, deren Seidenripsaufschläge allein schon verrieten, daß dieser Anzug ein kleines Vermögen gekostet haben mußte. In der Umgebung dieses Speisezimmers war freilich auch nur ein Mensch von der bis ins kleinste vollendeten Körperkultur eines Gylsar denkbar. Dieser Raum mit seinen schweren, reichgeschnitzten Eichenmöbeln, den kostbaren Orientteppichen und Gemälden enthielt ungeheure Werte, war trotzdem in keiner Weise überladen und bewies den Geschmack eines kunstverständigen Weltmannes.

Der Diener Daclay trat ein und deckte still und gewandt den Frühstückstisch.

Gylsar hatte ihn mit einem kurzen „Morgen, Daclay,“ begrüßt und sich dann an das Fenster gestellt. Sein Blick fiel auf das außen am Fenster angebrachte Thermometer.

„Neunzehn Grad Wärme!“ meinte er erstaunt. „Heute am ersten Oktober kehrt der Sommer nochmals zurück.“

Er wandte sich um.

„Neues, Daclay? War John hier?“

„Jawohl, Herr Baron. Er läßt bestellen, daß der Patient noch immer die Nahrungsaufnahme verweigert.“

Gylsar krauste die Stirn. „Ich hätte dem Menschen so viel Energie gar nicht zugetraut.“

„Er will auch den Brief auf keinen Fall schreiben. Alle Drohungen nutzen nichts.“

„Dann läßt er’s bleiben. Der eine Brief genügte.“ Er trat an den Tisch heran und schenkte sich eine Tasse Tee ein. „Es sind nun vierzehn Tage vergangen. Die Sache wird langweilig. Heute nacht werden wir …“

Er schwieg. Im Herrenzimmer nebenan hatte das Tischtelephon angeschlagen.

Gylsar eilte hin und meldete sich …

„Hier Baron von Gylsar … – Ah, Breitspecht … Nun?“

Eine tiefe Stimme kam durch den Apparat:

„Ich wollte nur melden, daß die Knem soeben im Hause der Bramia verschwunden ist.“

Gylsar hatte einen Moment die Lippen zusammengepreßt.

„Vorher war die Knem bei Goethe,“ meldete die tiefe Stimme weiter. „Von zehn Uhr bis elf Uhr.“

Gylsars Blick glitt nach der Standuhr hin. Es war kurz vor zwölf.

„Und von elf bis halb zwölf war sie bei den Meiers …“

Gylsar lächelte geringschätzig.

„Außerdem soll ich noch von Bork ausrichten, daß ein Zimmer unter der Wohnung des Herrn Barons heute früh an einen der Jäger vermietet worden ist. Bork hat weiter ermittelt, daß man gewisse Änderungen am Fernsprecher plant. Die Berichterstattung muß also anders erfolgen, meint er.“

„Selbstverständlich …!“

„Soll für die Bramia nun ebenfalls jemand eintreten?“

„Ebenfalls selbstverständlich. Ich erwarte Sie um sechs Uhr am Treffpunkt. Schluß.“

Gylsar ging ins Speisezimmer zurück. Der Diener schaute ihn fragend an. Der Baron setzte sich an den Eßtisch und köpfte ein Ei.

„Diese Lotte Menk ist unheimlich rührig, Daclay,“ begann er ärgerlich. „Sie wird unbequem, sehr unbequem. Sie glaubt offenbar nicht an Lorecks Flucht.“ Er dämpfte die Stimme immer mehr. „Breitspecht hatte eine ganze Menge Neuigkeiten. Die Menk hat um zehn Uhr den Herrn Werter-Goethe aufgesucht, dann die Firma Meier, Detektivinstitut mit prima Referenzen, schließlich die Mia Branden. Und dies zum ersten Mal. Sie will wohl auch noch die Branden als Verbündete gewinnen, was an sich gar kein übler Gedanke ist. Mia ist klug. Aber die rehäugige Menk ist zäher und daher gefährlicher. – Schließlich hat sich unter uns noch ein Spion eingenistet. Einer wohnt ja schon drüben, auch einer der Meier-Garde. Das reine Kesseltreiben! Nun wollen sie auch noch unser Telephon anzapfen und unsere Gespräche kontrollieren.“ Er köpfte das zweite Ei. „Es wäre doch besser, der Loreck schriebe noch einen Brief, den einer von uns dann in Holland aufgeben müßte.“

„Das wäre durch sanften Zwang längst zu erreichen gewesen,“ meinte der Diener unwillig. „Wir haben Loreck überflüssigerweise allzu sanft behandelt. Ich …“

„Du schweigst!“ Das war wie ein Faustschlag.

Im Flur schrillte die Glocke. Daclay eilte hinaus und kehrte mit einer Besuchskarte auf silbernem Teller zurück …

„Herr Graf Branden wünscht den Herrn Baron zu sprechen …“

Gylsar verzog den Mund. „Wünscht mich zu sprechen – als Spion!“ höhnte er. „Das ist plump! – Führe den Grafen in die Bibliothek. Ich werde in zehn Minuten erscheinen.“ – –

Lotte Menk hatte es einige Überwindung gekostet, Maria Branden zu besuchen und sich ihr anzuvertrauen. Sie hatte jedoch keinen anderen Ausweg mehr gesehen, die völlig auf dem toten Punkt angelangte „Sache Loreck“ wieder in Fluß zu bringen.

Die dicke Frau Hewelke hatte ihr die Flurtür geöffnet und sie dann in ihre gute Stube gebeten. „Die Brandens haben nämlich nur ein Zimmer, Fräulein,“ erklärte sie leise. „Der Graf schläft jetzt. Ich werde Miachen holen.“

Lotte saß im Plüschsessel und wartete. Ihr Gesicht war schmal geworden. Die vollen Wangen, die Werner Loreck zu dem Vergleich mit dem Vollmond herausgefordert hatten, waren verschwunden. Ein Ausdruck von stiller, ernster Durchgeistigung lag über den reinen Zügen. Lotte wußte es selbst nicht, wie sehr sie sich zum Vorteil verändert hatte. Vater Menks Urteil war hier nicht maßgebend. Er freilich brummte jetzt täglich: „Mager wie ’n Spatz ist sie! Und all das eines Spitzbuben wegen!“ –

Mia trat ein. Lotte erhob sich. Einen Augenblick musterten sich die beiden jungen Mädchen prüfend.

„Bitte, nehmen Sie wieder Platz, Fräulein Menk,“ sagte Maria Branden zurückhaltend, nachdem sie nur ein wenig den Kopf zum Gruß geneigt hatte.

Lotte setzte sich. Es war keinerlei Unruhe oder Befangenheit in ihr. Wenn sie erst einmal zu einem Entschluß gekommen, strebte sie dem Ziele mit der kühlen Bestimmtheit geistiger Überlegenheit zu.

Maria ließ sich ihr gegenüber im anderen Sessel nieder.

„Dem Namen nach kennen wir uns bereits, Komtesse,“ begann Lotte. „Wir sind beide in der Untersuchungssache Loreck häufiger vernommen worden.“

„Bitte, nicht Komtesse,“ warf Mia ein. „Fräulein Branden also … Die Gräfin Branden blieb in Rußland auf den Gütern meines Vaters zurück. Hier gibt es nur eine Bardame Mia – Mia Branden.“

Lotte Menk verstand jetzt durchaus, daß Doktor Loreck dieser rassigen Schönheit gehuldigt hatte. Ein leiser Schmerz, vielleicht etwas wie Eifersucht, zog durch ihre Seele wie ein dunkler Schatten – entschwand wieder.

„Sie wissen, Fräulein Branden, daß Doktor Werner Loreck seit dem fünfzehnten September abends verschwunden ist,“ erklärte sie weiter. „Am siebzehnten erhielt seine Mutter von ihm einen Brief aus der Schweiz, in dem er ihr unter bitteren Selbstvorwürfen mitteilte, daß er ins Ausland geflüchtet sei, weil er die Folgen einer moralischen Verirrung nicht auf sich nehmen wolle. – Der Brief war nur kurz. Die Handschrift, unzweifelhaft die Doktor Lorecks, verriet, daß der Schreiber sich in großer Erregung befunden hatte. – Die Rätin übergab den Brief auf meine Veranlassung sofort der Polizei. Ich glaube noch heute nicht daran, daß Loreck entflohen ist. Ich behaupte trotz des skeptischen Lächelns des Herrn Werter, den Sie als Zeugin ja ebenfalls kennen gelernt haben, daß Doktor Loreck das Opfer eines Verbrechens geworden ist. – All das ist Ihnen längst bekannt, Fräulein Branden. Die Polizei hat ja den Diebstahl bei Gedlawskis und Lorecks vorgebliche Flucht zu einem Kriminalfall zusammenzuschmieden versucht. Man hat nicht nur uns beide ermüdenden Verhören unterworfen, sondern auch den Baron Gylsar verschiedentlich vernommen. Man hat jenen John Pattimoor leider immer noch nicht aufstöbern können, der Frau Loreck das Theaterbillett schenkte. Ebensowenig hat man bisher ein einziges Stück der Beute gefunden, die die unbekannten Diebe bei Gedlawskis gemacht haben. Die Kriminalpolizei ist jetzt über den Fall Gedlawski-Loreck so ziemlich zur Tagesordnung übergegangen. Ich war vorhin wieder einmal bei Herrn Werter. Er machte die üblichen Redensarten: bevor ich nicht alles sagen würde, was ich wüßte, habe der Fall weiter kein Interesse für ihn.“

Mia Branden, die sich zwanglos im Sessel zurückgelehnt und Lotte mit einer zunächst noch etwas frostigen Neugierde beobachtet hatte, sagte jetzt ehrlich:

„Auch mir gegenüber hat Werter angedeutet, daß Sie ohne Zweifel die Sache Gedlawski-Loreck einen Schritt vorwärts bringen könnten, Fräulein Menk.“