Hauptmenü

Sie sind hier

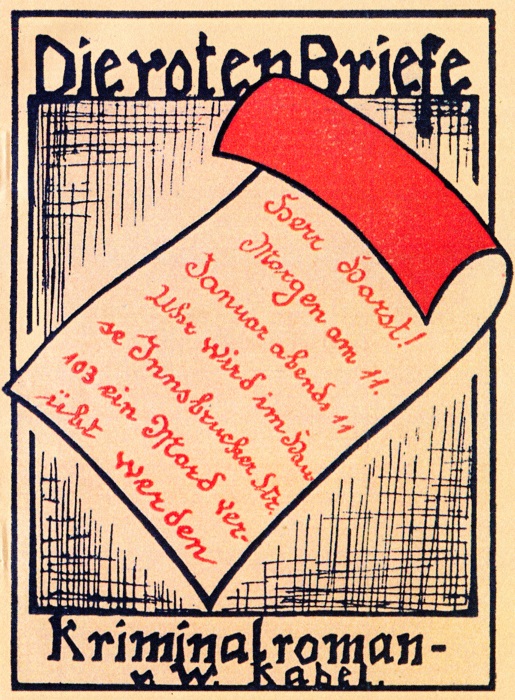

Die roten Briefe

Walther Kabel

Die roten Briefe

Kriminal-Roman

Verlag moderner Lektüre G. m. b. H.

Berlin 26, Elisabeth-Ufer 44.

Nachdruck verboten. – Alle Rechte, einschl. das Verfilmungsrecht, vorbehalten. – Copyright 1926 by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin.

Druck: P. Lehmann G. m. b. H., Berlin.

1. Kapitel.

Als die Abendpost zu spät kam.

Die tragischen Ereignisse, die mit den so berüchtigt gewordenen „roten Briefen“ aufs allerengste zusammenhängen, kann niemand genauer schildern als ich, der mit Harald Harst zusammen, wenn auch nur als dessen Freund und Gehilfe das Geheimnis dieser, in der Kriminalgeschichte aller Länder einzig dastehenden anonymen Schreiben und ihrer Folgeerscheinungen restlos aufgeklärt hat.

Die Sache begann so: Wir saßen an einem sehr kalten Januarabend 1924 nach Tisch in Haralds Arbeitszimmer und hatten soeben darüber gesprochen, daß der Postbote uns heute die Zeitungen nicht gebracht hatte. Plötzlich läutete es im Flur sehr energisch, und gleich darauf vernahmen wir die Stimme der alten Köchin Mathilde. Dann klopfte es, wir hörten auch gleichzeitig die Haustür zufallen, und Mathilde „schwebte“ auf ihren weichen warmen Riesenfilzschuhen und mit ihren 198 Pfund „Leichtgewicht“ bis an den Sofatisch und brummte:

„Halb neun ist es. Und jetzt erst die Abendpost! Aber das kommt davon, wenn bei den Postämtern jetzt alles so junge Schnüffel angestellt sind, die an jeder Straßeneck mit’n Weibstück sich rumdrücken.“

Sie warf die acht Zeitungen und einen Brief auf den Tisch und schwebte wieder hinaus, daß die Dielen nur so knarrten.

Harald lachte hinter ihr drein.

„Sie kann’s doch nicht vergessen, daß sich nie ein Mannsbild fand, das mit ihr … an den Straßenecken sich herumdrückte!“

Auch ich schmunzelte. Mathilde, die brave Alte, war im Harstschen Haushalt das erheiternde Element.

Aber mein Schmunzeln schwand sehr schnell.

Der einzige Brief, den der Postbote gebracht hatte, lenkte meine stille Heiterkeit rasch in das ernste Fahrwasser beruflichen Interesses hinüber.

Der Brief da, ein perlgrauer Umschlag mit feinem gelblichen Streifenmuster, trug eine Anschrift in roter Tinte. Das war immerhin merkwürdig. Ein so elegantes Briefpapier, eine Handschrift wie gestochen und doch charaktervoll, dazu ausgerechnet rote Tinte, die im schräg auffallenden Licht wie Goldbronze schimmerte: welche Geschmacksverirrung!! –

Harst war der Richtung meiner Blicke gefolgt und sagte sinnend:

„Daß der Briefträger so spät kam, gibt doch sehr zu denken. Ein kleiner Spaziergang könnte uns nicht schaden. Hole unsere Pelze, mein Alter.“

Er nahm den Brief und schnitt den Umschlag auf.

Ich trat hinter ihn und las mit.

Es war dasselbe Briefpapier wie der Umschlag, war dieselbe Schrift und ebenfalls rote Tinte.

Berlin, den 10. Januar 1924.

Lebendig-Tot-Gasse 13.

Herr Harst!

Morgen am 11. Januar, abends elf Uhr, wird im Hause Berlin-Schöneberg, Innsbrucker Straße Nr. 103 ein Mord verübt werden, oder – drücken wir uns genauer aus: es wird ein Mann gerichtet werden, für dessen Schandtaten die Paragraphen des Strafgesetzbuches nicht ausreichen.

Das, was diese Bestie in Menschengestalt verbrochen hat, würde kein Schwurgericht, kein Staatsanwalt als Gesetzesübertretung ahnden. Und doch ist es das Scheußlichste, was je ein Mann an einer … (dieses „einer“ war durchstrichen, aber noch leserlich) … einem anderen Wesen an grenzenloser Brutalität sich zu Schulden kommen ließ.

Deshalb soll er sterben, ebenso seine Mitschuldigen.

Ich will diesen Bestien nun eine Chance lassen, dem Todesurteil vielleicht entgehen zu können – vielleicht!

Ich schreibe in voller Ehrlichkeit an Sie, dem man ganz besondere Fähigkeiten als Detektiv nachrühmt. Ich stelle Ihnen frei, Ihrerseits alles zu unternehmen, um mir in den Arm zu fallen und das Schicksal zugunsten jener drei entmenschten Kreaturen zu beeinflussen, denn ich werde Ihnen auch rechtzeitig mitteilen, wann und wo das Urteil über die beiden anderen Schuldigen vollstreckt werden wird.

Sie müssen zugeben, Herr Harst, daß ich mit diesem Briefe beweise, wie nachsichtig ich noch diesen drei Ungeheuern gegenüber bin, indem ich ihnen eine Möglichkeit der Rettung eröffne.

Sollten Sie meine Wege aus Anlaß dieses oder der folgenden Schreiben kreuzen, so werde ich Sie und Ihren unzertrennlichen Freund Max Schraut mit der allergrößten Zuvorkommenheit behandeln.

Verbindlichst

D. Namein.

Harald schob Brief und Umschlag in die Tasche.

„Ein Bockbierulk!“ meinte ich achselzuckend.

„Das bleibt abzuwarten,“ entgegnete er. „Hole die Pelze – rasch! Der elfte Januar ist heute!“

Ich eilte in den Flur.

Wollte Harst dieses albernen Schreibens wegen etwa wirklich nach dem nächsten Postamt und fragen, weshalb unser Briefträger erst gegen halb neun hier in der Blücherstraße die Postsachen abgeliefert hatte?!

Nun – als ich mit unseren beiden Sportpelzen über den Arm das Zimmer wieder betrat, steckte Harald gerade seine Clementpistole und eine Taschenlampe zu sich und starrte dabei weltentrückt mit halb geschlossenen Augen in das Licht der elektrischen Zuglampe über dem Tische. Ich fragte nichts, sagte nichts, schlüpfte in den Pelz und holte aus meinem Wohnzimmer jenseits des Flures ebenfalls unser gewohntes Handwerkszeug:

Clement und Taschenlampe!

Wir verließen das Haus.

Harst hatte es mächtig eilig. In fünf Minuten standen wir auf dem Hofe des für uns zuständigen Postamtes. Im Erdgeschoß war alles dunkel bis auf ein Fenster, dessen Vorhänge einen schmalen Lichtstreifen durchließen. Wir tappten einen finsteren Gang entlang, und Harald klopfte an eine Tür. Er hatte den richtigen, den erleuchteten Raum herausgefunden.

An einem Fichtenschreibtisch saß ein Postbeamter und ordnete Briefe.

Harald entschuldigte sich der späten Störung wegen und fragte, ob die Briefträger bereits sämtlich nach Hause gegangen seien.

„Hm – der eine fehlt noch, der Retzlaff,“ meinte der Beamte brummig.

„Bestellt Herr Retzlaff vielleicht in der Blücherstraße?“

„Ja. Wenn Sie ihn sprechen wollen, – da, setzen Sie sich nur. Er muß ja gleich kommen, falls er eben nicht schon zu Hause ist“

„Wo wohnt er denn?“

„Blücherstraße 18, in dem Kontorhaus der Holzhandlung Mertens Söhne. Sein Vater ist da Platzmeister.“

„Vielen Dank. – Guten Abend.“

Wir gingen und schlenderten draußen auf der Straße auf und ab.

Es wurde neun. Retzlaff erschien nicht.

„Dann also nach Blücherstraße 18,“ meinte Harst, der soeben nach der Uhr gesehen hatte. –

Wir kannten den großen Holzlagerplatz der Firma Mertens von draußen genau so gut wie alles in unserer Blücherstraße. Wir kannten auch den alten Retzlaff von Ansehen, der uns stets sehr höflich grüßte. Eine Berühmtheit wie Harst grüßt jeder gern.

Als wir nun an der Zaunpforte des Lagerplatzes die Glocke zogen, schlugen sofort ein paar Hunde an, witterten uns und tobten wie unsinnig hinter dem hohen, grünbemoosten Bretterzaun, durch dessen Spalten wir das Häuschen mit seinen beiden erleuchteten Fenstern bequem betrachten konnten.

Ein eisiger Wind strich die Blücherstraße entlang. Wir hatten die Pelzkragen hochgeklappt. Harald rieb sich die Nase. Um acht Uhr hatte ich daheim vom Thermometer sieben Grad Reaumur[1] abgelesen. Jetzt war’s sicher noch ein Grad mehr.

Die Tür des Häuschens öffnete sich, und eine helle Frauenstimme rief den Hunden zu:

„Werdet Ihr wohl still sein!! Kuscht Euch!“

Die Hunde knurrten nur noch.

Eine Frau, in ein langes wollenes Tuch gehüllt, kam bis zur Pforte gelaufen.

„Wer ist da?“ fragte sie unwillig. Sie mußte noch jung sein.

„Wir möchten den Postbeamten Retzlaff nur einen Augenblick sprechen,“ erklärte Harst recht liebenswürdigen Tones.

„Der schläft schon … – Wer sind Sie denn?“

„Harald Harst…“

„Oh – – Herr Harst …!“

Mir schien’s, als ob die Frau dieses Namens wegen etwas erschrocken war.

„Herr Harst also,“ fügte sie hinzu. „Ist es denn so eilig, was Sie mit meinem Mann zu reden haben, Herr Harst?“

„Ja – sehr eilig.“

„Gut. Ich sperre nur die Hunde ein. Dann können die Herren sich so lange in Vaters Stube setzen, bis Karl sich angezogen hat.“

„Halt – einen Moment, Frau Retzlaff. Vielleicht können auch Sie uns die gewünschte Auskunft geben. Ihr Mann hat heute bei mir in Nr. 10 erst gegen halb neun Zeitungen und einen Brief …“

„Ach, das fragen Sie man lieber Karl selbst, Herr Harst. – Cäsar, Pluto, – – hierher …!“

Aber Frau Retzlaff überlegte sich’s wieder plötzlich anders, trat abermals an die Pforte heran, öffnete die kleine Sehklappe und sagte hastig:

„Ich besinne mich jetzt, Herr Harst … Karl ist auf der Straße ausgeglitten und hingefallen. Er mußte eine ganze Stunde in einer Kneipe sitzen, bis er wieder weiter hinken konnte.“

„So, – dann ist die Geschichte ja geklärt, Frau Retzlaff. Hoffentlich hat Ihr Mann sich nicht ernstlich verletzt. Gute Nacht …“

„Gute Nacht, die Herren …“

2. Kapitel.

Der Mann auf der Loggia.

„Sie log!“ meinte Harald, als wir uns ein Stück entfernt hatten. „Sie log und hatte Angst. Sie traute ihrem Manne nicht so viel Geistesgegenwart zu, die Ausrede von dem verknacksten Fuß so schnell ersinnen zu können. Nun, morgen ist auch noch ein Tag. Vielleicht ist Retzlaff Junior morgen allerdings krank. Wer kann wissen?! Ein Kranker braucht sich nicht ausfragen zu lassen.“

„Ja, er wird krank sein,“ stimmte ich Harst zu. „Die Sache ist irgendwie nicht sauber.“

„Nein. Und weil sie nicht sauber ist und weil die Möglichkeit besteht, daß dieses nicht ganz Reinliche mit dem roten Briefe zusammenhängt, daß mithin auch der rote Brief nicht lediglich ein Bockbierulk sein kann, sondern etwas sehr Ernsthaftes – was ich übrigens sofort vermutet habe, so wollen wir uns für alle Fälle noch wärmer anziehen und uns ein wenig verwandeln und das Haus Innsbrucker Straße 103 zu der kritischen Zeit im Auge behalten.“

Wir gingen heim, gingen in unser Ankleidezimmer und befestigten uns schöne Vollbärte um die Wangen, zogen dicke Pelerinenmäntel über die Sportpelze und setzten Jagdmützen mit Ohrenklappen auf. –

Um zehn Uhr waren wir im Mietsauto am Schöneberger Stadtpark, lohnten den Chauffeur ab und schlenderten der Innsbrucker Straße zu.

Nummer 103, ein Eckhaus an einer nach Westen zu noch unbebauten Querstraße, war wie all diese neuen Häuser hier eine sogenannte elegante Mietskaserne mit tiefen Loggien, mit zwei Haustüren (eine von der Querstraße), die kleine Facettescheiben hatten, und Nebeneingängen durch die Keller.

Nachdem wir das Haus erst aus der Nähe uns angesehen hatten, stellten wir uns gegenüber auf die andere Seite der Straße und prüften, wo Fenster erleuchtet waren. Wir konnten beide Eingänge überblicken.

Es mochte ein Viertel elf sein, als ein Auto von Berlin her nahte und vor dem Eingang Innsbrucker Straße halt machte.

Eine Dame im langen Pelzmantel und ein Herr im hellen Sportpelz stiegen aus. Der Herr unterhandelte mit dem Chauffeur und gab ihm Geld aus seiner Brieftasche. Die Dame war in den Schatten des Türeingangs getreten und wartete dort, bis ihr Begleiter die Tür aufschloß.

Dann verschwanden sie im Flur, wo sofort die Nachtbeleuchtung aufflammte, die nach kurzer Zeit wieder erlosch.

An alledem war nichts irgendwie Auffälliges: ein Ehepaar, das vielleicht aus einem Cafee oder von Bekannten heimkehrte. Theater und Kinos schlossen ja erst weit später.

Nein, gar nichts Auffälliges war daran.

Ich beobachtete die alltäglichen Vorgänge auch nur deshalb genauer, weil es eben das Haus Nr. 103 war, vor dem das Auto die beiden absetzte.

So … dachte ich!

Daß andere anders dachten, nämlich mein alter Freund Harst, merkte ich sehr bald.

In seiner stets ein wenig absonderlichen Art sagte er plötzlich:

„Wenn nur der Herr nicht so verstohlen mit dem Chauffeur des Taxameters geflüstert hätte! Ganz so, als ob die Dame es nicht hören sollte. Und wenn er nur nicht gerade dem Chauffeur einen einzigen Geldschein gegeben hätte! Es muß doch ein größerer Schein gewesen sein, denn – – das Auto hält noch immer, wie Du siehst, und der Chauffeur ist abgestiegen und trampelt sich die Füße warm … – Ah – Licht in der ersten Etage …! Da – das Loggiazimmer gerade über der Haustür!“

Ich blickte hin.

Auf den weißen, zugezogenen Vorhängen die Silhouetten zweier Menschen: unverkennbar der Herr und die Dame! Die Schatten bewegten sich, verschwanden.

„Komm’,“ sagte Harald nur.

Wir gingen bis zum Stadtpark, überquerten die Straße und schlenderten zurück.

Das Auto stand noch an derselben Stelle. Der Chauffeur breitete gerade eine Decke über den Motorkasten.

Harald fragte höflich, ob der Chauffeur ihm vielleicht kleinere Scheine in einen größeren umwechseln könnte.

„Gewiß, gern,“ nickte der Mann. „Vaflucht frisch heute! Da hilft kein Pelz …“

„Sollen Sie denn noch lange hier warten?“ meinte Harald mitfühlend.

„Na – für so’n Trinkgeld wartet man schon!“ lachte der Chauffeur. „Wieviel Rentenmärker wollen Sie denn abstoßen?“

„Zehn. – Hier, bitte. Und eine Mark für Ihre Gefälligkeit extra!“

„Danke, Herr …“ Er musterte uns und steckte seine Brieftasche wieder in den Pelz. Ein Berliner ist helle. Und dieser Chauffeur sah wohl, daß wir etwas unförmig in den Radmänteln ausschauten.

„Hm – sind Sie Jeheime?“ fragte er leise.

„Vielleicht amende[2]!“ grinste Harald. „Patrouille, unter uns gesagt. Der Fassadenkletterer wegen.“

„Dacht’ ick mir doch so wat!! – Wollen die Brieder denn hier so’n Ding drehen?“

„Vielleicht amende … – Aber – eine andere Frage: Wo bekamen Sie die beiden Fahrgäste, die hier ausstiegen, und was flüsterte der Herr mit Ihnen? Die Dame an der Tür schien’s nicht hören zu sollen.“

„Det stimmt, det stimmt! Der Herr gab mir zehn Joldmark, Rentenmark, und sagte so janz heimlich: „Warten Sie hier. Die Dame bringe ich nach einer Stunde nach Hause. Und wundern Sie sich nicht, wenn sie dann ein wenig bekneipt ist. Sie trinkt gern einen übern Durst. Die Heimfahrt bezahle ich extra.“ Und ick sagte: „Det soll mir recht sind, Herr. Ick warte.“ – Weiter war nischt dabei, Herr Wachtmeister.“

„Und wo stieg das Paar ein?“

„Erst rief mir die Dame an, in der Motzstraße. Ick mußte sie nach’s Weinrestaurant Tivoli am Viktoria-Louise-Platz bringen und dort ’n paar Minuten warten, bis sie den Herrn rausjeholt hatte, der mächtig uffjerejt war, als er dann mit die Dame in ’n Wagen kletterte. Er stotterte wie ’n Nußknacker, als er mir seine Adresse zurief …“

„Danke. Ich habe weiter kein Interesse an den Leuten. Ihr Wagen hat die Nummer 151 412?“

„Det stimmt.“

„Und wo wohnen Sie?“

„Hier in Schöneberg, Rubensstraße 14. Liedke heiße ick.“ –

Wir schlenderten die Innsbrucker Straße weiter hinab bis zur Hauptstraße.

„Kehrt!“ meinte Harald. „Das Paar ist immerhin verdächtig. Ein Herr, der einen Chauffeur darauf vorbereitet, daß seine Begleiterin später wahrscheinlich betrunken sein wird, gefällt mir nicht. Eine Betrunkene ist leicht zu ermorden, besonders in einem geschlossenen Auto. Obwohl dem roten Briefe nach das Opfer doch ein Mann sein soll – das Opfer, dem Madame D. Namein noch eine Chance zur Rettung gewährt hat: mich!“

Wir wanderten auf der anderen Straßenseite zurück.

„Madame?“ fragte ich. „D. Namein kann doch auch ein Mann sein. Die Handschrift ist ebenso gut die eines …“

„Allerdings, mein Alter,“ unterbrach er mich. „Aber das ausgestrichene „einer“ in dem roten Brief deutet darauf hin, daß D. Namein, was übrigens die Umkehrung von „Niemand“ ist, erst schreiben wollte: „was je ein Mann an einer Frau an grenzenloser Brutalität“ und so weiter. Dann schien der Absenderin des roten Briefes dies doch zu verräterisch und sie schrieb „an einem anderen Wesen“ …“

„Hm – da magst Du recht haben,“ erklärte ich, ein wenig kleinlaut. D. Namein gleich Niemand hätte mir eigentlich auch von allein auffallen müssen, und Harsts Schlußfolgerung über das ausgestrichene „einer“ war auch nicht schwierig gewiesen.

Wir nahten uns der Querstraße. Der Chauffeur des Autos schwatzte mit einem Schupobeamten.

Wir stellten uns in eine Türnische und beobachteten die Fenster hinter der großen Loggia. Sie waren noch erleuchtet – wie vorhin.

Fußgänger kamen eilig vorüber. Ein Herr führte seinen Hund ins Freie, und der Hund entdeckte uns und knurrte uns an.

Dann zog Harald seine Uhr.

Das Leuchtzifferblatt schimmerte grünlich-matt. Es war drei Viertel elf. –

Eine gewisse Nervosität trieb mir das Blut rascher durch die Adern. Eine dunkle Vorahnung sagte mir, daß irgend etwas sich ereignen würde.

Auch Harald schien rascher als sonst zu atmen.

Wieder verstrichen ein paar Minuten.

Wieder legte ich mir im stillen die Frage vor: wird das Paar da oben uns wirklich zu einem neuen Kriminalfall verhelfen?! Ist die Frau im Pelzmantel etwa wirklich die Schreiberin des roten Briefes?

Haralds Hand schob sich in meinen Arm, drückte diesen.

„Da – der Mann!“

Ja – ich sah ihn! Er hatte die Loggiatür geöffnet. Er schlug den weißen Vorhang beiseite und trat auf die Loggia hinaus.

Und – plötzlich erlosch das Licht im Zimmer.

Ich hatte so angestrengt über die Straße zur Loggia emporgeschaut, daß das jähe Erlöschen des Lichtes drüben meine Sehnerven für kurze Zeit versagen ließ. Dann – leuchteten die Fenster drüben wieder auf. Die Loggiatür war inzwischen geschlossen worden. Der Vorhang hing glatt vor dem Türfenster.

„Es schien mir, als ob der Herr sich bückte,“ murmelte Harald nachdenklich.

Wieder vergingen Minuten.

Und – abermals wurde das Licht in jenem Zimmer ausgeschaltet.

„Jetzt kommen sie!“ flüsterte Harald. Ich merkte seiner Stimme die Spannung an.

Aber – niemand kam!

Im Flur blieb alles dunkel …

Harst preßte meinen Arm. „So ist’s gemeint!“ raunte er mir zu. „Vorwärts! Da – die andere Haustür!“

Ich erblickte die Frau im Pelzmantel. Sie … begann zu laufen … lief nach rechts die Querstraße hinab, wo es nur Zäune und Baustellen gab.

Harst jagte ihr nach. Aber sie hatte mindestens dreißig Schritt Vorsprung. Sie bog nach rechts ab, wo Müllhaufen, zum Teil unter Schnee begraben, kleine Hügel vortäuschten.

Ich blieb dicht hinter Harst. Keuchend standen wir jetzt inmitten der Müllberge im Schnee. Kinder hatten hier gerodelt. Fußspuren überall …

Die Frau war nirgends zu sehen.

Die stille, friedliche Winternacht, der flimmernde Sternhimmel über uns …

Und doch: wir suchten nur die Frau im Pelzmantel, die das Haus Nr. 103 durch den zweiten Eingang verlassen hatte und die dadurch schon genügend verdächtig war.

„Merkwürdig!“ meinte Harald. „Der schwarze Sealmantel ist doch auf dem weißen Schnee …“

Er verstummte …

„Dort hinten – – eine Gestalt!“

Er lief in langen Sätzen …

Lief zwecklos: es war der Herr, der seinen Hund ausführte! –

Wir kehrten um, wir kamen in die Innsbrucker Straße.

Und – das Auto war nicht mehr da.

Nur der Schupobeamte unterhielt sich mit einem Wächter der Wach- und Schließgesellschaft.

Harald steuerte auf die beiden zu.

„Verzeihung, ist eine Dame in dem Auto, das dort vor Nr. 103 hielt, davongefahren?“ fragte er.

„Nein, ein Herr war’s …“

„Danke!“

Wir schritten weiter. Harald hatte den Kopf gesenkt. Harald grübelte …

Dann meinte er: „Wir sahen da Gespenster! Das Paar kann ganz harmlos gewesen sein. Wenn ich zum Beispiel dem Schupobeamten meine Verdachtsgründe mitgeteilt und ihn gebeten hätte, mit uns das Loggiazimmer jetzt sofort zu durchsuchen, würde er dieses Ansinnen fraglos abgelehnt haben. Über den roten Brief hätte er gelächelt. – Fahren wir nach Hause!“

Wir fanden ein Auto. Um drei Viertel zwölf waren wir daheim.

Und … daheim …?

3. Kapitel.

Die Frau mit dem Laken.

Daheim … passierte zunächst nichts. Gar nichts. Wir saßen wieder in Haralds Arbeitszimmer, die Teemaschine summte und der heiße Tee mit Rum und Zucker, dazu die guten Zigaretten taten uns wohl.

Harst war noch immer schweigsam und in sich gekehrt. Er nahm jetzt die vierte Mirakulum … Rauchte, starrte auf den Dampf, der den Deckel der Teemaschine zuweilen hochstieß.

Die Standuhr an der linken Wand schlug halb eins … Und da – kam der zweite rote Brief.

Er kam und meldete sein Erscheinen durch das metallische Klappen des zugefallenen Deckels des Briefeinwurfs an der Tür.

Bei diesem harten Klang, der die Stille unterbrach, als noch der Ton des Uhrgongs nachsummte, – bei diesem Klang fuhren wir beide hoch und blickten uns an.

Harsts Stirn lag plötzlich in Falten. Er lauschte wie ich. Und von draußen – von unserer Blücherstraße her das Geräusch eines enteilenden Autos. –

Harald holte tief Atem.

„Du, wenn es der zweite Brief wäre?!“ sagte er langsam. „Wenn das erste Verbrechen bereits wirklich verübt wäre?!“

Ich lief in den Flur, schaltete das Licht ein.

Und – im Briefkasten fand ich … den zweiten roten Brief.

Harst riß den Umschlag in nervöser Hast auf.

Das Schreiben lautete:

Berlin, den 10. Januar 1924.

Lebendig-Tot-Gasse 13.

Herr Harst!

Ich habe diesen Brief gleichzeitig mit dem ersten geschrieben, der bereits durch die Post in Ihren Besitz gelangt ist.

Der Schuldige ist gerichtet, der Hauptschuldige! Die Welt ist von einer Bestie befreit worden.

Der zweite Schuldige wird am 13. Januar nachts Punkt halb zwölf Uhr im Chinesischen Cafee in der Bozener Straße sterben.

Verbindlichst

D. Namein.

Wir beide blieben eine geraume Weile stumm, nachdem Harald den Brief halblaut vorgelesen hatte.

Wir standen am Sofatisch. Wir hatten fraglos die gleichen Gedanken: daß D. Namein diesen zweiten Brief eben für den Fall des Gelingens des ersten Anschlags bereitgehalten hatte! –

War das alles noch ein schlechter Witz?!

Niemals!!

Das war eine selbstbewußte Verspottung Harstschen Spürsinns, Harstschen Genies durch ein Weib, das seine Verbrechen bis ins kleinste genau und sorgfältig vorbereitete, das sogar den Fluchtweg vorher ausgewählt hatte und uns wirklich zwischen den jetzt weißen Müllhügeln auf geradezu unerklärliche Weise entkommen war! –

Neben mir Haralds Stimme:

„Ich weiß jetzt, wie sie uns entschlüpft ist. – Also dann nochmals hinaus in die Winternacht! Ich werde den Angelstock mitnehmen. Wenn ich das weiße Laken finde, werden wir auch einen Toten finden.“

Das eine Wort genügte: Laken … weißes Laken!!

Ja – nur so war die Frau uns entwischt: sie hatte unter dem Pelz ein Laken mit aus dem Loggiazimmer genommen, hatte dieses Laken in den weißen Hügeln, sich zusammenkauernd, über sich gedeckt und war so von der weißen Umgebung nicht mehr zu unterscheiden gewesen!

Wie einfach – und doch wie ungeheuer raffiniert!! –

Jetzt verzichteten wir auf Radmäntel und Verkleidung. Jetzt genügten uns die Sportpelze.

Wir hetzten die Blücherstraße hinab …

Wir trafen zum Glück ein leeres Auto …

Fuhren bis zum Stadtpark …

Und – waren nun in den Müllhügeln, suchten nach dem Laken …

Ich fand es. Es lag achtlos hingeworfen im Schnee dicht an der Straße.

„Die Frau ist ohne Laken davongelaufen, als wir den Herrn mit dem Hunde dort drüben für die Flüchtige hielten,“ meinte Harald.

Wir gingen – gingen nun bis unter die Loggia, bis an die Haustür.

Die Straße war leer.

Der Angelstock wurde unter Haralds Händen länger und länger, bis oben an die Spitze die dünne, seidene Leine mit dem dreiarmigen hohlen Metallhaken befestigt werden konnte.

Der Haken glitt mit Hilfe des Stockes über die Brüstung der Loggia, krallte sich unter den inneren Vorsprung, und Harst turnte nach oben.

Ich wollte ihm folgen.

Wir waren jedoch beobachtet worden. Wir hatten uns dem Chauffeur der Taxe Nr. 151 412 gegenüber als Kriminalbeamte, als „Jeheime“, ausgegeben, hatten wenigstens diese Annahme des Chauffeurs nicht widerrufen. Und jetzt – jetzt beklappte uns tatsächlich eine Kriminalpatrouille.

Urplötzlich standen zwei Männer neben mir, gerade als Haralds Beine über der Brüstung verschwanden.

„’n Abend, Junge,“ meinte der eine Beamte flüsternd und packte meine Handgelenke. „Halt’s Maul, oder –! Wen wollt Ihr denn da oben besuchen, he?!“

Die Antwort kam von der Loggia her.

„Hier Harald Harst,“ rief der Freund leise. „Rufen Sie bitte sofort einen Krankenwagen herbei. Hier oben liegst ein Erfrorener.“

Und im Nu turnte er dann nach unten, als die Beamten noch zögernd und fragend von einem zum andern blickten.

„Harst!“ wiederholte er hastig. „Kennen Sie mich von Ansehen?“

„Ja, Herr Harst! Ob ich Sie kenne!“

„Nun also … Dann laufen Sie zur nächsten Rettungswache oder zum nächsten Polizeirevier. Auch eine Tragbahre genügt.“

Der Beamte jagte davon.

Der andere meinte: „Wir müßten den Erfrorenen doch zunächst ins Warme schaffen, Herr Harst …“

„Das werden wir – dort ins Loggiazimmer. Wir brauchen aber Schnee. – Du könntest Deinen Pelz als Schneesack hergeben, mein Alter,“ wandte er sich an mich. „Und Sie füllen den Pelz dort drüben auf dem freien Gelände,“ bat er den Beamten. „Inzwischen schaffen Schraut und ich den Herrn in das Zimmer und leisten ihm die erste Hilfe.“

Ich zog den Sportpelz aus. Harst war schon wieder an der Leine hochgeklettert. Der Beamte lief mit meinem Pelz um die Ecke …

Ich gelangte nach einiger Anstrengung ebenfalls auf die Loggia.

Dicht vor der Tür lag ein Mann auf dem Rücken.

Harald schlug jetzt mit der behandschuhten Faust eine Ecke der Scheibe der äußeren Tür ein, dann auch die der zweiten Tür, griff hindurch und öffnete beide Türen ganz weit.

Wir trugen den Herrn ins Zimmer, nachdem Harald dort das Licht eingeschaltet hatte.

Es war ein vornehm eingerichtetes Herrenarbeitszimmer. Die wuchtigen, reich geschnitzten Eichenmöbel, die wertvollen Gemälde und Stiche und eine Waffensammlung an der einen Wand verrieten Geschmack und Kunstsinn. Auf dem Sofatisch standen drei Likörflaschen, zwei geschliffene Gläschen und ein silberner Zigarettenkasten.

Wir legten den Erstarrten auf das Guanacofell des Diwans.

Harst schloß die Türen der Loggia.

Nun sah ich das Opfer D. Nameins zum erstenmal im strahlenden Lichte einer elektrischen Krone dicht vor mir.

Das Gesicht, leichenblaß und bartlos, von länglichem Schnitt, hager und mit hoher, kluger Stirn, hatte um die breite Kinnpartie und um den Mund ein paar tiefe Falten. Es war nicht jung, nicht alt. Das an den Schläfen leicht ergraute Haar wollte auch wenig besagen. Es war straff gescheitelt, blond und dünn.

Der Anzug, die Wäsche, die Schuhe – alles erstklassig. Die Hände tadellos gepflegt … –

Harald sagte leise, indem er nach dem Puls an der starren rechten Hand des Mannes fühlte:

„Wir scheinen doch noch zur rechten Zeit gekommen zu sein. – Oh, da pfeift der Kriminalbeamte bereits …“

Während der Beamte und ich dem Herrn dann Brust und Arme mit Schnee rieben, machte Harald sich im Zimmer zu schaffen.

Merkwürdig war, daß niemand aus der Wohnung (der Herr mußte doch zum mindesten eine Bedienung haben!) hier im Loggiazimmer erschien, obwohl wir uns beim Sprechen keinerlei Zwang auferlegten und obwohl doch auch das Einschlagen der Scheiben Lärm genug gemacht hatte.

Harst verließ mit einem Male das Zimmer und betrat den Flur. Die Tür blieb offen.

Wir hörten ihn irgendwo im Flur an eine Tür klopfen, hörten ihn laut mit jemandem reden, der offenbar in größter Angst über diese Störung war.

Er kehrte zu uns zurück.

„Der Herr ist ein Amerikaner namens John Weller und hat hier von der Wohnung einer verwitweten Sanitätsrätin die beiden Vorderräume gemietet. Die Dame heißt Krauwitz.“

Abermals unten auf der Straße ein Pfiff.

Es war der andere Beamte mit zwei Leuten, einer Tragbahre und wollenen Decken.

Auch ein Arzt fand sich kurz darauf ein.

Die Sanitätsrätin, eine magere, grauhaarige Frau von übergroßer Nervosität, hatte sich notdürftig angekleidet und Harst den Hausschlüssel gegeben.

Der Arzt untersuchte John Weller und ordnete seine Überführung in ein Krankenhaus an.

Inzwischen hatte Harald dem einen Kriminalbeamten erklärt, wie wir durch den roten Brief (den zweiten Brief erwähnte er nicht) hier nach Nr. 103 gekommen seien und was wir über John Weller und die Dame sowie über das Auto und die Flucht der Unbekannten wußten. –

Gegen drei Uhr morgens waren wir dann mit Frau Anna Krauwitz in Wellers Herrenzimmer allein. – Diese gab uns jetzt über ihren Mieter nochmals Auskunft, so gut sie es konnte.

Weller wohnte seit dem 15. Dezember bei ihr. Er nannte sich Kaufmann. Seine Papiere waren in Ordnung, als Frau Krauwitz ihn polizeilich meldete. Er war Geschäfte halber aus Neuyork nach Berlin gekommen, hatte hier dann sehr solide gelebt und nur selten Besuch empfangen, stets dieselben beiden Personen: einen Herrn namens Toubarett und eine jüngere elegante Dame, Miß Carlsoff, beides Landsleute von ihm. – Die Sanitätsrätin konnte über ihn auch nicht das geringste Nachteilige berichten, lobte ihn vielmehr als Ideal eines Gentleman. Ein Teil der Möbel der beiden Zimmer gehörte ihm. Er hatte noch ein paar Monate in Deutschland bleiben wollen.

All das war für Leute unseres Berufs sehr, sehr mager. Mit alledem ließ sich nichts anfangen – gar nichts.

Nachdem Harald sich dann nochmals im Zimmer genau umgesehen hatte, verabschiedeten wir uns.

„Es wird fraglos sehr bald ein Kriminalkommissar hier bei Ihnen erscheinen, gnädige Frau,“ bereitete Harald die Dame noch vor.

„Handelt es sich denn wirklich um ein Verbrechen?!“ meinte die Sanitätsrätin verstört.

„Ja – bestimmt. Sogar um eins der raffiniertesten, die mir je vorgekommen sind,“ erwiderte Harst. „Die Dame, die Herrn Weller aus dem Weinrestaurant Tivoli herausholte, hat ihm hier im Zimmer fraglos ein Betäubungsmittel gereicht und ihn veranlaßt, auf die Loggia hinauszutreten, wo Weller dann bewußtlos zusammenbrach. Er sollte eben in dieser eisigen Nacht da draußen erfrieren. Nachher ist diese Frau auf ebenso raffinierte Art entflohen.“

Die Sanitätsrätin hatte eine Weile nachdenklich vor sich hingeblickt.

„Miß Carlsoff kommt jedenfalls als Täterin nicht in Frage,“ sagte sie dann und eilte zu Wellers Schreibtisch. „Hier steckt ja ihre Postkarte … Bitte …“

Sie reichte Harst die Karte und fügte hinzu:

„Der Postbote brachte sie heute abend.“

„Aus Danzig,“ meinte Harald. „Die Ansicht des Danziger Hohen Tores. Und am achten abends in Danzig abgestempelt. – Postkarten darf man ja lesen …“

Er las die wenigen Bleistiftzeilen …

Und kniff plötzlich die Augen kaum merklich zusammen. Schwieg jedoch, legte die Postkarte auf den Schreibtisch zurück und sagte nun: „Nein, Miß Regina Carlsoff brauchen wir nicht zu verdächtigen. – Gute Nacht, gnädige Frau …“

Die Sanitätsrätin begleitete uns die Treppe hinab bis zur Haustür und ließ uns hinaus.

4. Kapitel.

Der Luxuskäfig.

„Was stand auf der Karte?“ fragte ich sehr bald, als wir die Innsbrucker nach der Hauptstraße zu entlangschritten.

„Etwas ganz Interessantes, mein Alter:

Bin hier glücklich angelangt. – John, seien Sie vorsichtig. Irgend etwas Unerklärliches geht vor. Auf dem Bahnhof Friedrichstraße glaube ich D. abermals gesehen zu haben. – Lachen Sie mich nicht aus! Ich könnte es fast beschwören, daß es D. war, obwohl sie einen kurzen grauen Herrenpelz und überhaupt Männerkleidung trug. Sie verschwand dann im Gedränge – genau wie am 3. Januar. – Gruß Gina C.

Und diese „D.“, mein Alter,“ fuhr Harst fort, „das dürfte die Schreiberin der roten Briefe sein. Wir werden’s ja sehr bald feststellen. Der Chauffeur Liedke ist jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach daheim anzutreffen.“

Ja – Fritz Liedke war noch in dem Holzschuppen, wo er das Auto notdürftig reinigte. Er erklärte auf Haralds Fragen, daß der Herr, den er aus der Innsbrucker Straße bis nach Roseneck in der Villenkolonie Grunewald gefahren habe, allerdings einen kurzen grauen Pelz und einen weichen schwarzen Filzhut getragen hätte. „Da er mir bewies, daß er ’n Bekannter von dem andern Herrn war, der mir det Trinkjeld jejeben, bin ick eben mit ihm losjejondelt,“ meinte er noch.

„Und wie bewies er es Ihnen?“

„Na – er brachte mir von dem andern Herrn noch zehn Rentenmärker für det Warten mit …“

„Oh – Sie sind ein Schlaukopf, Herr Liedke. – Und was bezahlte der Fahrgast im grauen Pelz nachher?“

„Ooch zehn Märker – sehr anständig.“

„Und wo blieb er?“

„Na, er bummelte so die Geisenheimer Straße runter.“

„War es wirklich ein Herr? Kann es nicht eine Dame gewesen sein? Wie war denn die Stimme?“

„Hm – ’s war ’n janz junger Herr … Und die Stimme, na, – der Herr schien ’n kräftjen Schnuppen zu haben.“

Wir wußten genug: der „Herr“ war unser „Flüchtling mit dem Laken“ gewesen! Und der Sealpelz dieser Frau ließ sich von beiden Seiten tragen und hochknöpfen, verkürzen! Derartige Tricks waren uns nicht fremd. –

Herr Fritz Liedke erhielt fünf Mark, und dann bummelten wir wieder die Rubensstraße hinunter.

„Was nun?“ meinte ich. – Ich hatte Sehnsucht nach dem Bett.

„Was würdest Du tun, lieber Alter?“

Ich konnte nicht ehrlich sein. Immerhin gähnte ich vielsagend und entgegnete: „Vielleicht den Postbeamten Retzlaff heraustrommeln …“

„Schwindler!“ lachte Harst. „Du willst ja nach Hause – in die Federn! Na – Dein Wille geschehe!“

Und tatsächlich – eine Viertelstunde später waren wir im Warmen, in Haralds Zimmer, der den Briefträger Retzlaff sich erst am Vormittag „vorbinden“ wollte.

Aufseufzend war ich in den Klubsessel gesunken. Ich wollte mich noch etwas ausruhen, bevor ich in meine Zimmer hinüberging.

Harst saß mir gegenüber und beschäftigte sich mit den beiden Briefen – den roten Briefen.

Er rauchte wieder eine Mirakulum nach der andern.

Und – ich streckte mich immer behaglicher aus …

Schlief natürlich im Sessel ein …

Hatte zuletzt noch gesehen, daß Harald sich aus der Teemaschine die Tasse füllte …

* * *

Traum – – Wirklichkeit?!

Ich grübelte darüber nach …

Schloß die Augen – riß sie wieder auf.

Das Bild blieb …

Das Bild einer völlig fremden Umgebung …

Gewiß – ich saß in einem Klubsessel. Aber das war nicht der in Haralds Zimmer. Das war hier ein Sessel mit sehr hoher Rückenlehne. Und meine tastenden Finger spürten glatteres Leder.

Wirklichkeit – – Traum?!

Soeben öffnete sich dort die Flügeltür, und ein alter Mann mit grauem Bart und schneeweißem Haar in Dienertracht mit Kniehosen und mit weißen Handschuhen brachte ein großes Teebrett herein, stellte es auf den runden Tisch (der in Haralds Zimmer war viereckig) und sagte sehr höflich und sehr leise in etwas gebrochenem Deutsch:

„Herr Harst ist leider noch unpäßlich, Herr Schraut. Der Fürst läßt bitten, daß Sie allein frühstücken möchten.“

Er verbeugte sich und ging hinaus.

Frühstücken?!

Frühstücken?! – Ich kniff abermals die Augen zu …

Fürst – – Fürst?!

Natürlich – – ich träumte! Harsts Arbeitszimmer war ja viel kleiner als dieser mit geradezu verschwenderischer Pracht ausgestattete saalartige Raum!

Und doch – immer mehr befestigte sich in meinem grübelnden Hirn die Überzeugung, daß ich … wach sei!

Ich sprang auf.

Da waren elektrische Wandleuchter, eine elektrische Krone an der Decke …

Eine Überfülle von Licht umflutete mich.

Aber – – ich taumelte, als ich mich so jäh erhoben hatte, taumelte wie nach schwerer Krankheit.

Stützte mich auf den Sessel, überwand den Schwindelanfall …

Und schritt der anderen Flügeltür zu, die wohl in das Nebenzimmer führte.

Hatte schon die Hand bis zum Drücker erhoben, als die Tür links sich wieder öffnete.

Diesmal war es ein … Inder, der mit den feierlichen Bewegungen und dem undurchdringlichen Gesicht des gut geschulten indischen Dieners mir nahte, stehen blieb, sich verneigte und in englischer Sprache sagte:

„Seine Hoheit, der Radscha, bittet den Sahib Schraut, seinen Freund Harst nicht im Schlafe stören zu wollen. Ich habe von Seiner Hoheit strengen Befehl erhalten, den Sahib Schraut von dieser Tür fernzuhalten, bis Sahib Harst sich vollständig erholt hat.“

Jetzt war ich wach – so wach wie nie!

Aber ich hatte von Harald in all den Jahren doch etwas gelernt: mich zu beherrschen!

„Es ist gut,“ meinte ich. „Ich werde frühstücken.“

Und ich kehrte um und setzte mich wieder in den Sessel.

Der Inder mit dem hellen Turban und dem pechschwarzen glänzenden Vollbart verneigte sich tief und verließ das Zimmer. –

Frühstücken?! – Ich hatte keinen Hunger. Jedenfalls keinen Hunger nach Speisen.

Ich saß und wandte den Kopf hin und her.

Drei Fenster hatte der Raum. Aber als ich nun aufstand und die dichten seidenen Vorhänge des einen Fensters zurückschlug, sah ich, daß das Fenster durch weißlackierte Laden von innen gesichert war. Ich pochte mit dem Finger dagegen. Es war – – Eisen, dickes Eisen. Meine Vermutung war also bestätigt: Harst und ich waren aus der Blücherstraße entführt worden!

Ich kehrte abermals zum Tische zurück, setzte mich aber nicht, sondern – bog nach rechts ab, ging bis an die Tür, die offenbar in einen Flur führte.

Ich fand sie … verschlossen. Und ich stellte weiter fest, daß sie trotz des holzartigen Anstrichs und trotz der aufgeleimten Schnitzereien und Leisten ebenfalls aus Eisen bestand.

Also – – gefangen!! …

Jetzt nahm ich am Tische Platz, überflog mit einem Blick das große Teebrett und sah nichts als die erlesensten Leckerbissen neben dem Teekännchen und der zierlichen Tasse.

Ich dachte an D. Namein, die Rätselhafte, an den ersten roten Brief:

Sollten Sie meine Wege … je kreuzen, so werde ich Sie mit der allergrößten Zuvorkommenheit behandeln.

So hatte D. Namein geschrieben.

Und – dies hier … war die … allergrößte Zuvorkommenheit: ein Kerker mit allem Luxus, mit zwei Dienern!!

Kaum gedacht, öffnete sich die Tür, die zu Harald führte.

In der Tür stand Harald …

Lehnte matt an der Türfüllung …

Musterte alles: mich, den saalartigen Raum mit den kostbaren Möbeln … –

Er hatte noch genau wie ich den Anzug an, den wir gestern nacht getragen hatten.

Gestern … nacht?! – Gestern?! Gestern?! – Wußte ich denn, wie lange ich bewußtlos gewesen?! –

Harald nahte unsicheren Schrittes.

Seine Augen waren klein und verschlafen.

Er schob einen zweiten Klubsessel näher, sank hinein, stützte den Kopf in die Hand, starrte mich an.

Die eiserne Tür ging lautlos auf.

Lautlos erschien der greise Diener mit einem silbernen Tablett.

Verbeugte sich …

„Der Fürst läßt den Herren einen guten Morgen wünschen. – Ich werde eine größere Kanne Tee bringen.“

Harald hatte den Greis von oben bis unten betrachtet, drehte den Kopf, schaute ihm nach, bis die Eisentür leise zuklappte.

„Bei Gott!“ flüsterte er dann. „Dies ist …“

Da kehrte der Diener schon zurück – mit einer größeren Teekanne und einer Tasse, einem Teller und einem Besteck für Harald.

Wortlos ordnete er den Frühstückstisch …

Da konnte ich doch nicht länger schweigen.

„Sagen Sie mal,“ fuhr ich den Alten an, „wenn ich Ihnen jetzt hier zum Beispiel meine Repetierpistole (ich hatte sie aus der Schlüsseltasche der Beinkleider schnell hervorgezogen) unter die Nase halte und Ihnen befehle, uns aus diesem Luxuskäfig hinauszulassen, – was dann?!“

Der greise Diener legte ein Mundtuch zurecht und entgegnete gleichmütig:

„Dann würde Seine Hoheit der Radscha sich genötigt sehen, Sie beide nicht mehr als Gäste zu behandeln, die lediglich kurze Zeit hier im Schlosse Seiner Hoheit weilen sollen, da Ihnen beiden Gefahr droht.“

Diese Erwiderung entwaffnete mich.

Und Harald winkte mir gleichfalls zu:

„Steck’ die Clement weg. Ich habe Hunger.“

Der Diener verschwand.

5. Kapitel.

Als ich abermals erwachte …

Harst legte sich zwei Röstschnitten auf den Teller, dazu etwas Kaviar, köpfte ein Ei und begann zu essen.

„Du …!!“ sagte ich. Ich hatte natürlich noch mehr sagen wollen, aber sein Blick gebot mir Schweigen.

Er füllte dann unsere Teetassen.

Der Tee duftete köstlich.

Und – auch ich langte zu, aß, trank … –

Wunderliche Lage!!

Harst nahm keinerlei Notiz von mir …

Aß mit Andacht …

Trank einen Likör.

Drei verschiedene Liköre standen zur Verfügung.

Und meinte dann unvermittelt:

„D. Namein hat Lebensart! – Allergrößte Zuvorkommenheit! Du verstehst! Nur daß auch die Tür und die Fensterladen dort in unserem Schlafzimmer aus dicken Eisenplatten gefertigt sind, finde ich nicht schön.“

Er legte die Gabel weg.

Er ruckte hoch …

Sein liebes, schmales, geistvolles Gesicht veränderte sich jäh …

Veränderte sich nochmals …

Und er … lallte nur noch:

„Ah – also wiederum dieselbe Geschichte!!“ –

Merkwürdig – das klang so undeutlich – so, als ob Harst sich immer weiter von mir entfernte.

Und – undeutlicher wurde auch sein Gesicht, verschwamm – ward zu grauen Nebeln …

Ich … ich war plötzlich auch so müde …

So … müde …

Klirrend fiel mein Tischmesser auf den Teller …

Dieses Klirren war das Letzte …

Das letzte Geräusch, die letzte Erinnerung an den Luxuskäfig … –

* * *

Da stand doch jemand neben mir …

Da flößte mir doch jemand Kaffee ein, starken bitteren Kaffee …

Und – da sahen meine Augen doch das gewohnte Bild des Arbeitszimmers Haralds …

Da war die Standuhr …

„Trink’!“ sagte Harst energischen Tones. „Trink’, mein Alter …!“

Ich schluckte – schluckte!

Schloß die Augen wieder.

„Munter werden!“ brüllte Harald. „Vergiß nicht: wir haben heute den dreizehnten Januar, und heute nacht halb zwölf will D. Namein abermals Richter spielen …“

D. Namein – D. Namein?! – Ich mußte mich erst besinnen. Mein Hirn arbeitete so langsam …

Dann – und wie ein elektrischer Schlag ging’s durch meinen Körper! – dann stand all das Seltsame, das mit den roten Briefen zusammenhing, wie eine Reihe grell beleuchteter scharfer Bilder vor mir.

„Aha!“ lachte Harald. „Das hilft! – Mathilde, noch eine Tasse Kaffee. Er muß vollends aufwachen.“

„Nicht nötig!“ – Ich wollte mich erheben. Aber die Beine waren wie gelähmt.

Immerhin: durch die beiden Fenster schien freundlich die Wintersonne. Auf dem Fenstervorsprung draußen flogen Sperlinge hin und her, die dort stets Futter fanden. – Das sah ich alles …

Sah auch die dicke alte Mathilde, sah in der Sofaecke Freund Bechert und sah Harald, der abermals lachte:

„Ja, ja, Max Schraut, dies ist nicht mehr der Luxuskäfig!!“

Und Freund Bechert meinte: „Schrautchen, Schrautchen, die ganze Berliner Polizei hat Euch beide gestern wie die Stecknadeln gesucht. Und dann – wart Ihr mit einem Male wieder da – nach genau vierundzwanzig Stunden.“

Luxuskäfig – – Fürst – – der alte Diener – – der Inder …!!

Richtig – Zuletzt war mir das Messer aus der Hand gefallen …!

„Und – wo waren wir?“ fragte ich, während Harald mir aufstehen half.

„Wenn wir das wüßten!“ sagte Bechert, wohlbestallter Kriminalkommissar und stets gern gesehener Gast im Harstschen Hause. „Ja, wenn wir das wüßten!“

Harald führte mich im Zimmer auf und ab.

„Mathilde, verschwinde – bitte!“ rief er der braven Köchin zu.

Sie brummte und ging.

Ich sah nach dem Zifferblatt der Standuhr hin: halb eins! – Also halb ein Uhr mittags …

Sonne – – Spatzen …!!

Ich fühlte mich immer kräftiger, immer klarer wurde mir der Kopf.

Harald ließ mich los. „Mach’ Dir Bewegung,“ sagte er. „Das Schlafmittel des Fürsten ist prima prima.“

Während ich auf und ab marschierte, erklärte Harst, der sich neben Fritz Bechert gesetzt hatte:

„Bechert vertritt seinen erkrankten Kollegen Doktor Lenk, der die Untersuchung gegen D. Namein hätte leiten sollen. Nun tut’s Bechert, – gegen D. Namein wegen Mordversuchs an John Weller, der im Krankenhaus Westend mit einundvierzig Grad Fieber schwer krank daniederliegt, noch kein vernünftiges Wort über die Lippen gebracht hat und – – niemals John Weller heißt. Seine Ausweispapiere hat er in Hamburg einem Kerl abgekauft, der mit derlei Dingen handelt, wie Bechert schon festgestellt hat. – Kannst Du meinem Vortrage auch folgen, mein Alter?“

„Sehr gut … Mir geht’s tadellos …“

„Also dieser John Weller, der weiß Gott wie heißen mag, ist vorläufig vernehmungsunfähig. – Bechert hat weiter ermittelt, daß dieser Weller ein Guthaben von rund 200 000 Goldmark bei der Darmstädter Bank besitzt und daß er dort am 13. Dezember des Vorjahres das Doppelte etwa eingezahlt und sich ein Konto angelegt hat – als John Weller aus Neuyork. – Hiermit sind Becherts Erfolge, was diesen Mann betrifft, aber auch erschöpft. Vergeblich hat er nach Wellers Freunden Mr. Toubarett und Miß Gina Carlsoff geforscht. Leute dieses Namens sind in Berlin nicht gemeldet, nicht zu finden. Im Weinrestaurant Tivoli kennt niemand einen der drei – niemand. Und der Briefträger Retzlaff hat bereits eingestanden, daß eine verschleierte Dame im Pelzmantel ihm am elften abends ein Viertel acht in der Blücherstraße hundert Rentenmark geschenkt hat, damit er einen Brief, den sie ihm gab, mit einer abgestempelten Marke versehen und mir dann abliefern sollte, ohne die Dame zu verraten. Retzlaff hat sich in der Eckkneipe sofort einen gehörigen Affen gekauft, ist daher erst um halb neun hier bei uns erschienen und hat seine ob seines stark illuminierten Zustandes höchst ergrimmte junge Ehehälfte durch ein Geldgeschenk von fünfzig Rentenmark versöhnt.“

Ich war neben dem Sofa stehengeblieben. All das war ja sehr – sehr interessant …

„Um nun unser Abenteuer mit dem Luxuskäfig näher zu beleuchten, mein Alter: es hatte sich jemand hier bei uns eingeschlichen, während wir zum zweiten Male frühmorgens am zwölften nochmals nach Innsbrucker 103 eilten. Und dieser Jemand hatte dem Tee in der Maschine ein Schlafmittel oder dergleichen beigemengt. Ich schlief ein, nachdem Du schon vorher infolge Übermüdung eingeschlummert warst. Dann drangen hier Leute ein, die Dich betäubten und uns beide darauf wegbrachten – in den Luxuskäfig …“

„Zu D. Namein …“

„Ein Irrtum! Auch ich nahm das zunächst an.“

„Und jetzt?“

„Jetzt weiß ich, daß D. Namein, die Absenderin der roten Briefe, uns nicht wegschaffen ließ.“

„So …?! Wer denn?!“

„Das – weiß ich nicht. Jedenfalls: D. Namein steht diesem Streiche fern, denn – sie hätte uns beide fraglos nicht nach vierundzwanzig Stunden wieder durch Tee betäubt und nachts hierher zurückbringen lassen, da sie ja längst davon unterrichtet ist, daß wir John Weller vorläufig gerettet haben, und da sie uns doch fraglos in sicherem Gewahrsam behalten hätte, damit wir ihr zweites Todesurteil, das heute nacht halb zwölf im Chinesischen Cafee in der Bozener Straße vollstreckt werden soll, nicht auch wieder hintertreiben könnten. – Nein, mein Alter, wenn D. Namein, Fräulein oder Frau Niemand, uns in der Gewalt gehabt hätte, würde sie sich gehütet haben, uns die Möglichkeit zu geben, ihr abermals hindernd in den Weg zu treten. Noch mehr: sie ahnt nicht, daß wir uns zwangsweise von hier entfernt hatten. Beweis: der dritte rote Brief hier! – Bitte, lies …“

Tatsächlich – ein dritter Brief:

Berlin, den 12. Januar 1924.

Lebendig-Tot-Gasse 13.

Herr Harst!

Sie haben also meinen Weg gekreuzt! Weller ist noch am Leben – durch Ihre Schuld! – Wenn Sie wüßten, welchen Satan in Menschengestalt Sie vor dem Erfrieren gerettet haben, würden Sie die Stunde bedauern, in der Sie Weller nach dem Krankenhaus schickten! – Herr Harst, ich bitte Sie flehentlich, – mischen Sie sich doch nicht in Dinge, die Sie nichts angehen! Sonst …!!!

Verbindlichst

D. Namein.

6. Kapitel.

Die Dame im Sealpelz.

Ich ließ den Brief sinken. Ich brauchte nichts zu diesem Briefe zu äußern. Was mir auf den Lippen schwebte, sagte Fritz Bechert:

„Ich habe ja auch schon so manches erlebt. Aber daß jemand die Verbrechen, die er begehen will, vorher einem Harald Harst meldet, daß er dann nach dem ersten halb mißglückten Anschlag auf eine stark geheimnisvolle Persönlichkeit tatsächlich die roten Briefe weiter –“

Bechert verstummte. Das Tischtelephon hatte sich gemeldet.

Harald nahm den Hörer von der Gabel …

„Hier Harald Harst … – Ja, Harald Harst, Blücherstraße zehn … – Wie?! Sprechen Sie bitte deutlicher! Ah – – Doris Namein!! – Ja, jetzt habe ich den Namen verstanden. – Nein, ich habe nur kurze Zeit angenommen, daß Sie es wären, die uns gefangen hielt. Ich soll also nicht nachforschen, wo Schraut und ich diese vierundzwanzig Stunden gewesen? Sie meinen, später würde ich’s von selbst entdecken? – – Doris Namein, sind Sie noch da?“

Er horchte gespannt. Dann …:

„Hallo – wer sind Sie denn?! Wie können Sie sich unterstehen, so grob zu werden?! Ich verbitte mir diesen Ton …“

Nun Stille …

Harst horchte in die Muschel hinein.

Und Bechert und ich saßen förmlich sprungbereit da, so sehr riß uns dieses Telephongespräch mit fort …

Nichts mehr … Stille.

Und Harald legte achselzuckend den Hörer weg, drehte sich langsam um, zeigte uns sein sehr, sehr nachdenkliches Gesicht und lehnte sich an den Schreibtisch, senkte den Kopf und schaute auf das Muster des roten Afghanteppichs.

Bechert fragte bescheiden:

„Was gibt’s denn, Harst?! Wer war’s, den Sie so kräftig anpfiffen?“

Harald rührte sich nicht.

„Es … es war da ein Geräusch … ein Geräusch …,“ murmelte er.

„Was für ein Geräusch?“ munterte ich ihn auf.

„Ja – ein Geräusch, als ob ein … ein Kinderwagen in dem Raume entlanggeschoben würde, in dem Doris Namein telephonierte …“

„Na – und der grobe Mensch?“

„Doris Namein behauptete, sie telephoniere von einem Postamt aus. Das – kann nicht stimmen. – Und dann verstummte sie plötzlich und warf offenbar den Hörer auf einen Tisch. Ich hörte daher auch eine tiefe Männerstimme, die wütend brüllte: „Ha – was suchen Sie hier?! Raus, – marsch – in Ihre Zimmer!!“ – Das kann nur Doris Namein gegolten haben. Und dann brüllte der grobe Kerl mich durch den Apparat an: „Sie scheinen Lust zu haben, mal ins Loch zu fliegen! Oh, wir passen auf, Sie Halunke!“ Darauf hängte er ab. – – All das ist doch sehr, sehr merkwürdig …!“

„Allerdings!“ nickte Bechert. „Sie hätten das Telephonfräulein sofort fragen sollen, mit wem Sie verbunden waren, Harst.“

„Das wäre jetzt in der Mittagszeit, wo die Damen so viel zu tun haben, zwecklos. Ich weiß das aus Erfahrung. Besser war’s, daß ich mir das Geräusch einprägte, das ich vernahm, als Doris Namein so jäh verstummte. Diese Geräusche hatten etwas so … so Kennzeichnendes an sich …“

„Kinderwagen?!“ lächelte Bechert.

Harst regte sich noch immer nicht.

„Nein – nein, ein Kinderwagen war das nicht. Ich muß mir das genau überlegen. Es kann wichtig sein.“

Bechert und ich schwiegen, obwohl wir durchaus nicht einsehen konnten, was diese Geräusche eines Kinderwagens oder eines ähnlichen Gefährts hier für eine Bedeutung haben könnten.

Minuten verstrichen. Dann rief Harst ärgerlich:

„Ich komme nicht darauf! Lassen wir’s ruhen.“

Er nahm wieder am Tische Platz.

„Ihr beide habt ja gehört, was ich mit Doris Namein sprach,“ erklärte er nun lebhafter. „Sie wollte mir versichern, daß nicht sie es war, die Schraut und mich verschleppen ließ. – Nun – das war überflüssig. Ich nehme nicht nur als ganz bestimmt an, daß Toubarett und Gina Carlsoff die nächsten Opfer Doris Nameins sein werden, sondern auch, daß Toubarett und die Carlsoff uns gestern nacht von hier gewaltsam, eben durch Zwangsmittel, wie Schlaftrunk oder ähnliches, wegschaffen ließen.“

Bechert schüttelte den Kopf. „Lieber Harst, Punkt eins mag richtig sein. John Weller verkehrte hier nur mit Toubarett und der Carlsoff. Also spricht vieles dafür, daß diese beiden die von Doris Namein „Verurteilten“ sein können. – Wie Sie aber zu der Vermutung gelangt sind, daß Toubarett und die Carlsoff Sie und Schraut in den Luxuskäfig brachten oder doch bringen ließen, – das ist mir unverständlich. Wo ist der geringste Beweis, der diese Vermutung stützt?!“

Haralds Gesicht wurde noch angeregter.

„Oho, Bechert, – es gibt sogar mehrere Stützen für diese meine Annahme. Wenn Sie zum Beispiel unterstellen, daß die roten Briefe Tatsachen berichten und daß John Weller, Toubarett und Gina Carlsoff unserer Dame Niemand wirklich ein schweres Unrecht oder ein tiefes Leid zugefügt haben, – ein Unrecht, welches auf gesetzlichem Wege nicht gesühnt werden kann, dann, lieber Bechert, haben Toubarett und die Carlsoff doch nach diesem Anschlag auf John Wellers Leben ein leicht begreifliches Interesse daran, daß ich ihnen nicht auf die Spur komme, daß ich nicht allzu tief in die gewiß recht düsteren Geheimnisse dieser vier Menschen eindringe, wobei ich eben weiter unterstelle, daß Toubarett und Gina von dem Attentat auf Weller sofort Kunde erhielten und auch erfuhren, daß ich im Hause 103 als Retter anwesend war.“

Bechert ließ ein zweifelndes „Hm, hm …!“ hören und sagte bedächtig: „Dieser Beweis wäre leidlich gut konstruiert, wenn nicht Ihre und Schrauts Freilassung nach bereits vierundzwanzig Stunden vollkommen dagegen spräche, daß die genannten beiden Personen Ihre Entführer waren. Ich kann Ihnen, Harst, hier dasselbe vorhalten, was Sie vorhin in bezug auf Doris Namein äußerten: Hätten Toubarett und Gina Sie erst einmal in ihrer Gewalt gehabt, – weshalb sollten sie den gefährlichen Harst dann so unvermittelt wieder freigegeben haben?!“

„Vielleicht deshalb,“ – und Haralds Augen leuchteten in stillem Triumph – „weil ich vorgestern nacht noch Zeit fand, die beiden ersten roten Briefe Doris Nameins zu verbrennen und die Asche zu zerreiben und auf den Teppich zu streuen, bevor der Tee mich hier überwältigte und bewußtlos in den Sessel sinken ließ …! – Als ich die Wirkung des Tees merkte, dachte ich sofort an die Briefe – an Leute auch, die dieser seltsamen Schreiben wegen vielleicht sehr viel wagten …! – Kurz: Ich behaupte, Schraut und ich sind nur der Briefe wegen entführt worden. Als man sie bei uns nicht entdeckte, schläferte man uns abermals ein und schaffte uns hierher zurück, da wir den Leuten ohne die Briefe wertlos waren.“

Bechert verzog abermals zweifelnd das Gesicht.

„Dunkel – dunkel!“ meinte er. „Hoffentlich bringt der heutige Abend Aufschluß – im Chinesischen Cafee!“

Er wollte noch mehr sagen …

Und wieder schrillte da das Telephon.

Harst war mit zwei Riesenschritten am Schreibtisch, meldete sich …

„Ja – Bechert ist hier, Herr Medizinalrat … – Wie?! – Das ist ja unmöglich …! Mit einundvierzig Grad Fieber kann doch ein Kranker nicht entweichen?! – So – – das Fieber war bis auf 37 heruntergegangen? – Bitte – – recht genau …“ –

Das Gespräch dauerte lange. Auch Bechert und ich waren nähergetreten. Nun legte Harst den Hörer weg.

„Unglaublich, – – John Weller ist vor zehn Minuten ausgerückt – denkt Euch!!“ Er sprach überhastet. „Er hatte doch ein eigenes Zimmer im Krankenhause, hat seine Kleider angezogen, nachdem er die Krankenschwester unter einem Vorwand hinausgeschickt hatte, und ist ungehindert bis auf die Straße gelangt, wo ein Stück weiter ein elegantes Privatauto ihn aufnahm, wie der Pförtner beobachtet hat. Medizinalrat Kremer wollte Ihnen dies melden, Bechert, da Weller doch scharf bewacht werden sollte.“

Bechert fluchte leise. „Eine nette Geschichte!! Na, ich wasche meine Hände in Unschuld! – Was tun, lieber Harst?“

„Gar nichts. Auch abends lassen Sie bitte das Chinesische Cafee nur ganz unauffällig überwachen, sonst wird D. Namein sich hüten …“

Wir standen noch am Schreibtisch …

Harst hatte durch das Fenster auf die Straße hinausgeschaut. Dort war soeben ein Auto vorgefahren, ein großer geschlossener Kraftwagen …

Deshalb hatte Harald den Satz nicht zu Ende geführt. Eine Dame stieg aus – in einem langen kostbaren Sealpelz, der mit Skunks besetzt war …

Eine blonde Dame, die nun zögernd unseren Vorgarten betrat und unser Haus durch eine Lorgnette musterte.

Dann – schlug die Glocke im Flur an.

Ich eilte hinaus … öffnete.

Die Dame stand vor mir …

Ein Weib von verwirrender Schönheit – aber hochmütig, kühl, – in allem große Dame – Dame von Welt.

„Ich möchte Herrn Harst sprechen,“ sagte sie, und ich hörte sofort: Ausländerin!

„Bitte!“ – Ich deutete auf die noch offene Tür zum Herrenzimmer …

Da geschah etwas sehr Überraschendes:

Ein zweites Auto jagte am Hause vorüber …

Ein schriller Trillerpfiff ließ die Dame blitzschnell den Kopf wenden …

Dann lief sie durch den Vorgarten wieder zurück … sprang in das Auto, das sie hergebracht hatte, und … fuhr davon …

Harst drängte mich beiseite …

Rannte auf die Straße …

Kam zurück.

„Das Auto hatte die Nummer R. 1 818 369,“ sagte er kurz.

„Eine solche Nummer gibt es nicht,“ rief Bechert sofort. „Die Schufte haben eine falsche Nummer angebracht.“

„Ja, – und die Blonde kann Gina Carlsoff gewesen sein,“ meinte Harald. „Die Carlsoff, die hierher kam, um vielleicht zu spionieren, und die dann von Toubarett zurückgerufen wurde, weil inzwischen John Wellers Flucht geglückt war.“ Er strahlte förmlich. Er strahlte immer, wenn der Tatbestand eines Verbrechens noch verzwickter wurde.

„Wie sah sie denn in der Nähe aus?“ fragte Bechert mich gespannt.

„Zum Anbeten – zum Anbeten! Nur unendlich hochmütig!“

„Allerdings,“ bestätigte Harald. „Sie war schön, diese Frau – blendend schön. Fast zu schön …“

Wir wollten wieder in Harsts Arbeitszimmer zurück – ins Warme …

Da bückte Harald sich, hob ein Spitzentüchlein auf, sagte: „Sie reinigte beim Aussteigen die Gläser der Lorgnette. Sie hat das Tüchlein verloren.“

Er breitete es aus …

Es hatte kein Monogramm …

Aber – ein paar rote Flecken. Und – duftete zart nach Lavendel, dem Modeparfüm dieses Winters.

„Wie die Briefe,“ murmelte Harald. „Denen haftet ebenfalls Lavendelduft an. Und die Flecken sind rote Tinte, – bestimmt rote Tinte. Nun – nun bin ich mit meinem Latein zu Ende! Es – es war nicht Gina, es war … Doris Namein – Dame Niemand!“

7. Kapitel.

Im Chinesischen Cafee.

Bechert blieb noch zehn Minuten.

Wir besprachen die Sachlage nochmals. Wir zerpflückten alle Einzelheiten, suchten nach Anhaltspunkten, wie wir diesen vier Spukgestalten auf die Spur kommen könnten. Wir hielten eben Kriegsrat ab.

So – wie drei Männer dies tun, die praktische Erfahrungen in derlei Dingen besitzen.

Das einzige Ergebnis war Haralds Behauptung, daß die vier Personen sehr reich sein müßten, daß sie große Geldmittel zur Verfügung hätten. Dem stimmten Bechert und ich bei.

Dann verabredeten wir uns für den Abend.

Dann waren Harst und ich allein …

Und – aßen Mittag, legten uns schlafen.

Schliefen bis sieben Uhr, erwachten frisch und tatkräftig, verließen um acht Uhr das Haus und gingen bis halb zehn spazieren – schlenderten durch die stillen Straßen der Grunewaldkolonie, freuten uns der kalten Winterluft, bekamen Hunger und wandten uns der Stadt zu, bestiegen in Halensee ein Auto und betraten dann das Weinrestaurant Tivoli – dasselbe, aus dem Doris Namein den Amerikaner Weller herausgeholt hatte.

Harald fragte, während wir zu Abend aßen, den Wirt und die beiden Kellner aus. Wir merkten sehr bald, daß hier tatsächlich nichts zu erfahren war.

Die vier Personen des Dramas der roten Briefe blieben Spukgestalten – nicht zu fassen – niemand kannte sie. Gewiß, der eine Kellner besann sich, daß eine Dame einen Herrn am elften abends herausgerufen hatte. Das war alles. Es war nichts – nichts.

Um elf zahlten wir und schritten durch den Berliner Westen der Bozener Straße zu.

Wir hatten für den Besuch des Chinesischen Cafees auf eine Verkleidung verzichtet.

Wir kannten das Cafee. Es war stets gut besucht, nicht nur von Chinesen. In den beiden großen Räumen, denen man sehr geschickt asiatisches Gepräge gegeben, verkehrten auch Japaner, Inder, Neger und die Reichen, die mal aus Sensationslust sich von geschminkten Chinesinnen mit verkrüppelten Füßchen bedienen lassen wollten.

Es war ein Viertel zwölf, als wir an einem Tische Platz nahmen, an dem ein älterer, dicker, eleganter Herr, Typ Raffke, saß und mit einer zierlichen Chinesin schäkerte.

Bechert war’s. Und Bechert hatte den Tisch gut gewählt. Wir konnten von hier aus beide Räume im Auge behalten – alles übersehen.

Wir taten, als ginge Bechert uns nichts an.

Eine chinesische Kapelle von sechs Mann spielte mit europäischen Instrumenten Gassenhauer …

Mädchen – – – aus Java …

Heiß – – – wie die Lava …

und ähnliches.

Und – hier, hier wollte Doris Namein einen Menschen umbringen – hier im milden Lichte unzähliger chinesischer Papierlaternen, hier – – bei Musikbegleitung?! Hier – wo Asien mit gelben Gesichtern, Schlitzaugen und schwarzem Haar so stark vertreten, wo hundert Augenpaare in steter Bewegung, wo süßlicher Zigarettenduft über die Lippen blasierter Dämchen in die Luft emporquoll und die prickelnde Musik den schamlosen Flirt noch anfeuerte?!

Hier – – hier?! –

Ich tat es Harald gleich, trank Tee aus hauchdünnen Täßchen, knabberte Gebäck, das nach ranziger Butter schmeckte, studierte die Speisenkarte, die in fünf Sprachen alle ausgefallenen Gerichte des Erdrunds von eßbaren Vogelnestern bis zu gebackenen Haifischflossen enthielt und ließ heimlich die Blicke von Tisch zu Tisch schweifen …

Fand nichts, das Verdacht erregte … –

Bechert, der Raffke-Typ, bearbeitete, getreu seiner Rolle, mit goldenem Zahnstocher seine Zähne, trank sehr europäische Schnäpse und hatte doch die unruhigen Augen überall.

Langsam – langsam kroch mir eine nervöse Erregung ins Blut …

Jene Spannung, die unausbleiblich ist, wenn – ein Mord sozusagen in der Luft schwebt.

Daß Doris Namein nicht scherzte, wußte ich. Daß sie hier nicht etwa mit einem Revolver jemand niederknallen würde, wußte ich auch …

Also – wie würde sie zu morden versuchen?! Und – wen?! Sie hatte Erfindungsgabe – leider! Sie hatte John Weller durch die Natur, durch die Kälte töten wollen. Was würde sie hier unternehmen?! –

Haralds Fuß berührte den meinen …

Ein Blick …

Der genügte mir: Achtung!

Und dieser Blick wanderte zu einer ärmlich gekleideten, scheußlich verschminkten Blumenverkäuferin hin, die soeben durch die Portiere des Eingangs das Cafee betreten hatte …

Eine bucklige Gestalt – ein verwachsenes Mädchen … Die Nase blaurot gefroren … Die Wangen zart rosa, sehr ungeschickt, geschminkt.

Sie stand vor dem ersten Tisch, enthüllte ihr Blumenkörbchen mit Händen, die dicke Wollhandschuhe trugen. Nahm eine wundervolle dunkle Rose …

Wurde an dem Tische barsch abgewiesen. Es saß eine Familie dort, Typ Neureich, unverkennbar.

Ging weiter … von Tisch zu Tisch.

Hatte zuweilen Glück … –

Weshalb Harst mich auf diese Bedauernswerte, diese Verwachsene aufmerksam gemacht, begriff ich nicht.

Sie trat jetzt an einen Tisch an der Wand neben dem Musikerpodium heran …

Dort saß ein brauner Gentleman, bartlos …

Sie hielt ihm eine hellrote Rose hin …

Ich sah alles ganz genau …

Sie streckte den Arm über den Tisch. Ihr großes dickes Tuch verdeckte den Arm halb.

Der Braune machte eine unwillige Bewegung.

Sie schlich weiter, ging die zweite Tischreihe entlang, wieder der Tür zu …

Und – – schlüpfte hinaus …

Die Portieren fielen hinter ihr zu …

Harald flog empor …

Harald lief zu dem Tisch des Braunen, der soeben seine Teetasse zum Munde geführt hatte …

Schlug ihm die Tasse vom Munde weg …

Rannte, während die Tasse auf dem Fußboden zerschellte, auf die Straße …

Ich ihm nach …

Jetzt – jetzt hatte ich ja begriffen!!

Wir – – kamen zu spät …

Sahen nur noch ein Auto die Bozener Straße hinabjagen. Sahen nichts von der Buckligen … – Vielleicht saß sie in dem Auto …

Vielleicht … –

Vor dem Cafee hielten drei andere Kraftwagen. Wir fragten die Chauffeure. Einer war ein Kriminalbeamter, von Bechert hier postiert.

„Ja,“ meinte er, „das Blumenmädchen kam wahrscheinlich von einem Maskenball. Sie hatte einen Pelzmantel um, als sie aus dem Auto stieg, das drüben hielt …“

Wir wußten genug, eilten in das Cafee zurück, – durchfroren, erregt …

Bechert hatte hier bereits eingegriffen, hatte den Braunen, der plötzlich bewußtlos umgesunken war, in ein Zimmer des Wirtes bringen lassen.

Als wir hinzukamen, war der Braune bereits tot …

Es war ein – Inder.

Vergiftet … durch einen einzigen Schluck Tee.

Doris Namein hatte auch diesmal all unserer Vorsicht und Wachsamkeit gespottet.

Wir drei waren mit dem Toten allein. Der Wirt hatte Bechert bereits erklärt, der Mann sei ein Inder, der hier fast täglich gegen zehn Uhr abends sich einfinde. Mehr wüßte er nicht.

Bechert rief das Polizeipräsidium an. Harst durchsuchte die Taschen des Inders, meinte dabei:

„Denke Dir zu diesem Gesicht einen schwarzen Vollbart hinzu, mein Alter. Ob es dann das des Dieners aus der Luxuszelle wird?“

Ich schaute mir das Gesicht an.

„Vielleicht,“ erklärte ich nach längerem Prüfen. –

Der Inder trug nichts bei sich, das über seine Person Aufschluß gegeben hätte. Nur – er war sehr reichlich mit deutschem Gelde versehen.

Bechert erschien wieder.

Das Zimmer hier war lang und schmal, war so eine Art Kontor.

In der einen Ecke stand ein Krankenstuhl – ein Selbstfahrer mit Handhebeln.

Bechert fragte, ob Harst etwas von Wichtigkeit bei dem Ermordeten gefunden habe, dem die Blumenverkäuferin das Gift in die Tasse geschüttet hatte, als sie ihm die Rose hinhielt.

Harald blieb stumm und starrte auf den Krankenstuhl. Und sagte unvermittelt zu mir:

„Setz’ Dich hinein … – So tu’s doch!“

Bechert und ich – jeder hätte da ein Gesicht gemacht, wie wir’s machten!

Harald ging und setzte sich selbst in den Stuhl, ergriff die Handhebel, fuhr langsam am Tische und an dem Diwan des Toten vorüber, fuhr zurück …

Sprang auf …

„Das waren die Geräusche, die ich durch das Telephon hörte!“ flüsterte er, und sein geistvolles Gesicht war heller Triumph. „Ja – dieses metallische feine Kreischen und Klirren, dieses tiefere metallische Ächzen der Federn des Krankenstuhls, – – das war’s!“

Er schloß die Augen, umspannte die Stirn mit der Linken, beugte sich vor …

Blieb regungslos …

Eine Statue, die man nennen konnte:

Geistesanspannung.

Da – klopfte es …

Harst ließ die Hand sinken …

„Nun – – weiß ich auch das Lebendig-Tot,“ murmelte er. Und rief „Herein!“

Der Wirt erschien, hinter ihm ein … Japaner.

Und der Wirt sagte – noch völlig verstört:

„Dieser Herr namens Osaka kennt den Inder. Wenigstens weiß er, daß es der Diener eines deutschamerikanischen Millionärs ist, der im Grunewald in der Moltkestraße eine Villa gemietet hat. – Herr Osaka wohnt der Villa schräg gegenüber und hat den Inder daher …“

„Schon gut,“ unterbrach Harald den Wirt, wandte sich an den Japaner. „Seit wann hat der Millionär die Villa gemietet? Wie heißt er?“

Der Jap konnte hierüber keine Auskunft geben. Nur eins wußte er: der Millionär hatte eine blonde, bezaubernd schöne Schwester!

„Sie besitzt einen Sealpelz mit Skunks besetzt und trägt Lorgnette?“ fragte Harst.

Der Jap bejahte. –

Also hatte Harald – hatten wir Doris Namein endlich gefunden!

So … dachte ich! So dachte Bechert …

Wir dachten das – Falsche!

8. Kapitel.

Frau Amalie Rucks.

Moltkestraße Nummer 56 …

Eingebettet in das weiße, zarte Winterkleid, umspielt vom Sternenschimmer und Mondlicht, lag die Villa inmitten des großen Gartens.

Dunkel – kein Fenster erleuchtet … –

Unser Polizeiauto hielt vor der Gitterpforte. Wir drei standen auf dem vereisten Bürgersteig.

Es war halb ein Uhr morgens – der vierzehnte Januar.

Wir waren vom Chinesischen Cafee hierher gefahren, nachdem wir auf dem Polizeirevier der Villenkolonie noch rasch ermittelt hatten, daß der Deutschamerikaner Alex Tanner und seine Schwester Regina Tanner hieß, daß sie hier in der Moltkestraße seit dem 15. Dezember 1923 wohnten und aus Neuyork vier Bediente mitgebracht hatten, darunter einen Inder und einen sehr alten Mann namens Josef Greinz. –

Harst hatte im Auto kein Wort gesprochen, hatte nur Zigaretten geraucht.

Wir standen also vor der Gartenpforte und warteten auf das zweite Polizeiauto, das uns vier Mann Verstärkung bringen sollte.

Und da sagte Harald in seiner bekannten Art, die wie ein Überfall mit Worten wirkt:

„Wir rennen wie im Irrgarten umher. Heute mittag glaubten wir, daß Doris Namein bei uns gewesen, daß es ihr Taschentuch sein müßte, weil es nach Lavendel duftete und weil die roten Flecken – rote Tinte – den zarten Stoff beschmutzt hatten. Nun wissen wir: es war Regina Tanner-Carlsoff, die Freundin John Wellers. Denn – – Doris Namein ist ja die Feindin John Wellers und wohnt in der Lebendig-Tot-Gasse Nr. 13.“

„Die es gar nicht gibt!“ knurrte Bechert …

„Nein. Der Name ist trotzdem gut gewählt. Sie heißt in Wahrheit …“

Er schwieg. Das andere Auto nahte, hielt …

„Wie heißt sie?“ fragte Fritz Bechert ungeduldig.

„Sie muß Geisenheimer Straße heißen …“

Die vier Kriminalbeamten traten hinzu.

Kurze Beratung. Dann kletterten wir sieben über das Gitter, verteilten uns um die Villa.

Bechert läutete an der Eingangstür – – läutete Sturm.

Drei – vier Minuten vergingen. Harst hatte einen Rundgang um die Villa gemacht, kehrte zu Bechert und mir zurück.

„Die Garage ist leer,“ sagte er sinnend. „Es haben da zwei Autos gestanden. Sie sind weg. Mir kommt das verdächtig vor.“

Von der Straße her ein Zuruf …

„Herr Kommissar – – Herr Kommissar!!“

Es war ein Schupobeamter. – Er hatte vor etwa einer Viertelstunde die Moltkestraße durchschritten und gesehen, daß zwei Automobile den Garten der Villa verließen. Ein Mann aus dem hinteren Auto hatte noch rasch das Gittertor wieder verschlossen und war dann wieder in den Kraftwagen gestiegen, bei dem genau wie beim vordern auf dem Gepäckhalter zwei große Koffer aufgeschnallt waren.

„Flucht!“ erklärte Harald. „Flucht, weil die Tanners eben bereits wußten, daß der indische Diener ermordet worden war und weil sie damit rechneten, daß wir infolgedessen hier erscheinen würden.“ –

Wir stiegen jetzt in die Villa über einen Seitenbalkon mit Hilfe einer Leiter ein. Die Erdgeschoßfenster hatten sämtlich starke Ziergitter, und die Türschlösser waren erstklassig und hatten sogar Haralds Patentdietrich widerstanden. So blieb nur der Weg über den Balkon. Wir drei durchsuchten das Haus. Fanden in den Zimmern die deutlichen Zeichen überhasteten Aufbruchs, fanden auch im ersten Stock die beiden Räume mit den eisernen Türen und den eisernen Fensterladen. Aber – keine lebende Seele fanden wir.

Flucht, – – es stimmte! Die Tanners waren zusammen mit John Weller, dem sie die Flucht aus dem Krankenhause erleichtert hatten, ausgekniffen …!

Bechert war ratlos. Wir wußten nur zu gut, daß diese Leute, die hier unter falschen Namen einen Monat gehaust hatten (denn „Tanner“ war ja fraglos genau so unberechtigt wie Weller, Toubarett und Carlsoff), nicht so leicht zu fassen sein würden.

Bechert lehnte am zierlichen Schreibtisch im Damensalon Gina Tanners, den Harst soeben umsonst durchstöbert hatte.

Und Bechert sagte etwas gereizt zu Harald: „Was sollte das eigentlich vorhin mit der Geisenheimer Straße, Harst?“

Der knöpfte den Sportpelz zu und meinte:

„Wir drei werden sofort hinfahren. Die Geisenheimer ist keine fünf Minuten entfernt. Und in der Geisenheimer, die nach Westen zu an den Grunewaldforst stößt, liegen zwei große Sanatorien.“

Becherts Kopf schnellte höher. „Sanatorien?! Und Sie glauben, daß …“

„Wir werden, fürchte ich, dort ebenfalls zu spät kommen. Aber wir werden dennoch manches erfahren.“

Eins der Polizeiautos brachte uns durch die frostklare Winternacht bis zur Gartenpforte des Sanatoriums des Doktor Rausching. Über der Pforte war die Nummer des Grundstücks angebracht: 12–15.

Wir läuteten. Harst blieb stumm, obwohl Bechert fast ungemütlich wurde.

Eine Krankenschwester kam vom Hauptgebäude herbeigeeilt.

„Die Herren wünschen?“

„Nur eine Frage, Schwester … – Hatten Sie eine Patientin namens Doris – eine Amerikanerin – hier?“ – Harst fragte in sehr bestimmtem Ton, so daß die Schwester sofort ängstlich meinte:

„Sind die Herren etwa von der Polizei?“

„Ja,“ mischte Bechert sich ein. „Ich bin der Kriminalkommissar Bechert.“

Die Schwester wurde noch verwirrter.

„Oh – ich habe mir gleich gedacht, daß bei alledem etwas … etwas Ungehöriges sein müßte,“ stammelte sie. „Ja, Frau Doris Weller hatte seit dem 21. Dezember hier Aufnahme gefunden.“

„Bitte – lassen Sie uns ein,“ sagte Harald. „Unsere Unterredung wird längere Zeit in Anspruch nehmen.“

Die Schwester schloß die Pforte auf.

„Frau Weller ist also nicht mehr hier?“ fragte Bechert.

„Nein, Herr Kommissar. Ihr Gatte hat sie vor etwa einer halben Stunde ganz unerwartet abgeholt. Er wollte nach Amerika zurückkehren …“

Wir schritten dem Hauptgebäude zu.

Im Bureau nahmen wir Platz. Die Schwester wollte Doktor Rausching herbeirufen.

„Dieses Sanatorium Waldesruh hat den allerbesten Ruf,“ erklärte Harald leise. „Auch Geisteskranke werden hier von ihren wohlhabenden Angehörigen untergebracht. Doris Weller, unsere Doris Namein, wird geisteskrank gewesen sein.“

Bechert lächelte. „Eine kühne Theorie, lieber Harst! Eine Geisteskranke dürfte sich kaum nachts umhertreiben dürfen, dürfte kaum als Blumenmädchen nachts Cafees besuchen können oder …“

Ein älterer Herr hatte die Tür geöffnet und war eingetreten.

„Doktor Rausching,“ stellte er sich vor. – Auch er sah bestürzt und etwas ängstlich aus.

Harald übernahm die Führung der Unterredung mit dem Arzte.

„Wir kommen wegen Frau Doris Weller, Herr Doktor.“

„Die Schwester sagte es mir schon, Herr Harst. – Was hat denn die Polizei mit Frau Weller zu schaffen?“ Er blickte Bechert dabei an.

Harst erklärte an Becherts Stelle: „Durfte Frau Weller das Sanatorium ganz nach Belieben verlassen?“

„Nein, nein! Ich bitte Sie, meine Herren, die Dame war gemeingefährlich. Sie wurde sogar sehr streng bewacht. Sie hatte eine eigene Wärterin, eine erprobte, erfahrene Frau, die stets um sie war und nachts mit ihr in einem Zimmer schlief. Frau Weller hat das Sanatorium seit ihrer Aufnahme hier, also seit dem 21. Dezember des Vorjahres, überhaupt nicht verlassen, ist nur im Garten unter Aufsicht spazieren gegangen.“

Harald schüttelte leicht den Kopf. „Das kann nicht sein, Herr Doktor. – Ich möchte die Wärterin Frau Wellers sprechen.“

„Bitte …!“ Das klang etwas angetan. „Wenn die Herren mir nach Haus 3 folgen wollen …“

Haus 3 lag abseits dicht am Walde. Es war ein schmuckloses einstöckiges Gebäude, rings von hohen Tannenhecken umgeben.

Doktor Rausching schritt uns voran den Flur im Erdgeschoß entlang – ein Flur fast wie in einem Gefängnis: Tür an Tür, jede Tür mit einem Guckloch versehen. Der Arzt öffnete Nummer 6 und schaltete das Licht ein. Es war ein sehr behagliches zweifenstriges Zimmer, aber mit Innengittern vor den Fenstern.

„Hier wohnte Frau Weller,“ erklärte er. „Dort im Nebenzimmer schläft Frau Rucks, die Wärterin. Sie haben ja bereits von der Schwester gehört, daß Herr Weller seine Gattin in dieser Nacht abgeholt hat.“

Er klopfte an die Tür zum Nebenraum.

Gleich darauf erschien vor uns eine große, starkknochige Frau von etwa vierzig Jahren: Frau Amalie Rucks.

Ihre groben Züge, ihre kleinen Schweinsäuglein und eine kriecherische Überhöflichkeit wirkten recht wenig angenehm.

Harst wies auf einen Stuhl. „Setzen Sie sich. Ich möchte Sie einiges fragen.“

Die Rucks lächelte bissig. „Wohl der armen Frau Weller wegen!“ Sie warf Doktor Rausching einen wütenden Blick zu und lachte schrill. „Die Komödie is ja nu zu Ende. Ich merke: die Herrens sind von der Polizei!! Nu wird ja wohl die Wahrheit an den Tag kommen!“

„Was heißt das, Frau Rucks!“ fuhr der Arzt empört auf. „Sie verdächtigen mich ja geradezu!“

Die Frau lachte verächtlich. „Oh, ich weiß Bescheid! Geld macht alles – alles! Und der Herr Weller hatte ja genügend davon.“

Doktor Rauschings Empörung war schon wieder zerflattert. Mit einem Achselzucken wandte er sich an Harst.

„Ich bin über derartige Verdächtigungen erhaben. – Bitte, fragen Sie, Herr Harst.“

Harald nickte. „Frau Rucks,“ wandte er sich wieder an die Wärterin, „Sie hielten Frau Weller für gesund?“

„Sie war und ist gesund. Ich verstehe mich auf so was. Ich bin bereits zehn Jahre Irrenwärterin.“

„Sie haben Frau Weller nachts hinausgelassen – heimlich?“

Die Frau wurde rot und preßte die Lippen zusammen, sagte dann:

„Ich … ich habe geschlafen …“

Harst erhob sich. „Wir werden Ihre Sachen durchsuchen. – Hat Frau Rucks dort im Schlafzimmer einen eigenen Schrank, Herr Doktor?“

„Ja …“

Die Rucks flog empor. „Wie?! Meinen … meinen Schrank durchsuchen?!“ kreischte sie. „Das erlaube ich nicht. Nein – das erlaube ich nicht! Das …“

Sie lief zur Tür. Bechert hatte sie schon gepackt.

„Soll ich Sie verhaften?!“ drohte er. „Ich bin Kriminalkommissar!“

Das half. Die Rucks erbleichte, ließ sich wieder zu ihrem Stuhl führen und meinte kläglich: „Wat is denn schließlich auch dabei?! Sie war ja jesund! – Ja, ich hab’ sie rausgelassen. – Na – und nu?!“ – Sie hatte sich schnell gefaßt.

„Haben Sie Frau Weller auch rote Tinte besorgt und Schreibpapier?“

„Ja. Ich mußte für sie zwei von ihren Ringen verkaufen, damit sie Jeld hätte.“

Doktor Rausching war aschfahl geworden.

„Mein Gott, hat Frau Weller etwa … etwa einen – Mord begangen?“

Harald verneinte. „Ich möchte zunächst mal mit Frau Rucks fertig werden,“ fügte er hinzu. „Wie oft haben Sie Frau Weller nachts oder abends heimlich hinausgelassen?“

„Hm – sechsmal …“

„Auch gestern abend?“

„Ja …“

„Haben Sie ihr auch Kleidungsstücke verschafft, so den Anzug der Blumenhändlerin und einen Männeranzug?“

Die Rucks bejahte abermals.

„Wissen Sie, daß Frau Weller Briefe mit roter Tinte schrieb?“ fragte Harald weiter.

„Jewiß. Sie wollte ihren Mann dadurch einschüchtern, sagte sie.“

„Gelesen haben Sie die Briefe nicht?“

„Nein …“