Hauptmenü

Sie sind hier

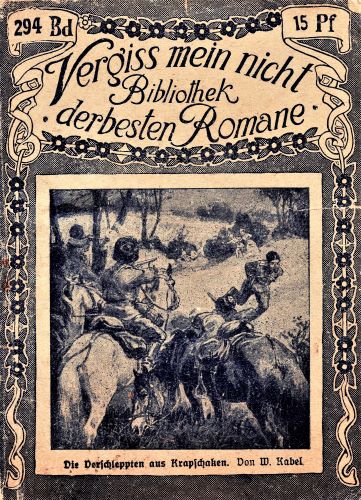

Die Verschleppten von Krapschaken

Vergiß mein nicht

Bibliothek der besten Romane

Band 294

Die Verschleppten von Krapschaken.

Roman von

W. Kabel.

Verlag moderner Lektüre, G. m. b. H., Berlin S. 14.

Dresdenerstraße 88–89.

Nachdruck verboten. – Alle Rechte vorbehalten.

1. Kapitel.

In diesen aufregenden Tagen hatte die Apotheke in Krapschaken einen Umsatz an harmlosen Tränkchen und Mittelchen, die ohne Rezept abgegeben werden durften, wie nie zuvor seit den acht Monaten ihres Bestehens.

Das lag nicht etwa an einer plötzlichen Verschlechterung des allgemeinen Gesundheitszustandes in dem neunhundert Seelen etwa zählenden Kirchdorfe. Keineswegs. Die Krapschaker erfreuten sich von jeher außerordentlich widerstandsfähiger Körper. Und auch der plötzliche Ausbruch des Riesenkampfes zwischen England und den Handlangern englischen Großspekulantentums, Serbien, Rußland und Frankreich einerseits und den beiden europäischen Zentralmächten anderseits hatte den Nerven der Krapschaker aus dem einfachen Grunde wenig geschadet, weil diese Glücklichen in der überwiegenden Mehrzahl nichts von Nerven und deren gelegentlichem Versagen wußten.

Der Grund für die Völkerwanderung nach dem „Storchnest“, wie die Ortseingesessenen die neue Offizin bald gekauft hatten, lag dennoch in dem Kriegszustande. Um dies schon verstehen, sei erwähnt, daß es in Krapschaken außer dem Fernsprecher der Postnebenstelle noch zwei weitere dieser modernen Ferngesprächverständigungsmittel gab – eins bei dem Arzt Dr. Neuben und das zweite eben in der Apotheke „Zum Storchnest“.

Da die nächste größere Stadt Eydtkuhnen nicht weniger als sieben Meilen entfernt war, bildete der elektrische Draht für die Krapschaker die einzige zuverlässige Nachrichtenquelle über die Ereignisse da draußen in der aus ihrer Ruhe so unsanft aufgerüttelten großen Welt.

Doch der Fernsprecher der Postnebenstelle und der beim Herrn Doktor übermittelten den Dorfbewohnern aus sehr verschiedenen Gründen gleich nach der Mobilmachung keinerlei Neuigkeiten mehr. Der alte, schon etwas kindische Postverwalter Sensfuß war nämlich schon am Sonntagvormittag durch einen jungen, sehr schneidigen Beamten abgelöst worden. Dieser stellte die Zugeknöpftheit in Person dar. Von ihm erfuhr niemand etwas. „Dienstgeheimnis!“ schnauzte er jeden an, der sich eine Dreipfennigmarke holen kam und die Gelegenheit benutzte, so nebenbei zu fragen, wie es denn mit dem Kriege eigentlich stehe. Und der Doktor Neuber wieder hatte seine Wohnung schon am Sonnabend verschlossen, seine Haushälterin entlassen und war nach Königsberg abgereist, weil er sich dort als Oberarzt der Reserve bereits am Sonntagabend stellen mußte.

Natürlich hatte es sich in Krapschaken sehr schnell herumgesprochen, daß der Storchnest-Apotheker der einzige sei, von dem man in diesen wildbewegten Tagen neues erfahren könne. Daher auch der beispiellose Umsatz an Wundsalbe, Augenwasser, Kampherspiritus und ähnlichen Mitteln gegen weitverbreitete Gebrechen.

Erwin Pelchersen hatte soeben für August Spelnik, den reichsten Besitzer des Dorfes, den Getreidehändler Seligsohn in Eydtkuhnen angerufen und diesem mitgeteilt, daß Spelnik ihm den Roggen nun doch um zwei Mark den Doppelzentner billiger überlassen wolle, worauf Seligsohn offenbar in höchster Eile und Aufregung geantwortet hatte, er würde sich das Angebot für das erste Erntejahr nach Friedensschluß notieren. Vorläufig mache er keine Geschäfte mehr. Und von morgen ab sei er bei seinem Schwiegersohn Politscher in Königsberg, Ferngespräch Nummer 1824, zu finden.

Spelnik, eine mächtige Gestalt mit gebräuntem Gesicht, stieß eine Verwünschung aus, murmelte etwas von „feigem Pack“, zahlte sein Zehnpfennigstück für Heftpflaster und stapfte hinaus, ohne sich bei dem Apotheker für die Gefälligkeit irgendwie zu bedanken.

Pelchersen lächelte nur. Er kannte den Hünen schon von dieser Seite. Doch sein Hausdiener, den er gleichzeitig so etwas als Gehilfen beschäftigte, weil dieser Karl Timuleit ein äußerst geschickter und anstelliger Mensch war, trat jetzt aus dem kleinen Nebenraum heraus und sagte ärgerlich:

„Unhöflich ist die Gesellschaft – geradezu unglaublich!“

Der Storchnest-Apotheker drohte ihm mit dem Finger.

„Karl – vergessen Sie nicht, daß Sie von dem Mann sprechen, den Sie gern Schwiegervater nennen möchten …!“

Timuleit, ein schlanker, hübscher Bursche mit keck aufgedrehtem Schnurrbärtchen seufzte tief auf. Und dieser Seufzer kam offenbar aus einem schwer bedrückten Herzen.

„Ach, Herr Pelchersen, – – Schwiegervater …!! Hat sich was! Die Grete Spelnik war für mich im Frieden schon so gut wie unerreichbar. Und jetzt im Kriege, wo ich doch übermorgen in Königsberg schon bei den Kronprinz-Grenadieren als Reservist den bunten Rock anziehen werde, – lieber Gott, da muß ich das Mädchen mir ganz aus dem Sinn schlagen. Es war überhaupt ein Unsinn von mir, mich in sie zu vergaffen. Aber wer kann für seine Gefühle…“

Draußen auf der holprigen Dorfstraße ratterte ein leichter Jagdwagen vor die Apotheke und hielt mit scharfem Ruck.

Die beiden Braunen, selten schöne Tiere, dampften und warfen die Schaumflocken mit unruhigen Köpfen nach allen Seiten hin.

Karl Timuleit war an das Fenster getreten.

„Donner, der Herr Hartwig muß es aber eilig haben!“ meinte er. „Der jagt doch sonst seine Gäule nicht so ab.“

Da erschien auch schon des Gutsbesitzers hagere Gestalt vor dem Verkaufsfenster.

Erwin Pelchersen, der nur mit den Zehen des rechten Fußes einer kleinen Beinverkürzung wegen auftreten konnte und daher leicht hinkte, hatte schnell die Scheibe geöffnet und begrüßte Hartwig mit beinahe übertriebener Liebenswürdigkeit. Neben diesem war jetzt auch eine junge Dame sichtbar geworden, die dem jungen Apotheker ein zwangloses „Guten Tag, Herr Pelchersen“ zurief und sich dann an den Gutsbesitzer wandte:

„Papa, vergiß nicht für Fräulein Borchardt die Migränepulver mitzubringen. Ich werde inzwischen nach der Post fahren und die Depesche aufgeben, wenn es dir recht ist.“

„Gewiß, Mädel! Mach’, daß du fortkommst.“

Erna Hartwich nickte Pelchersen flüchtig zu und trat wieder auf die Straße hinaus, – zur großen Enttäuschung des Apothekenbesitzers, der schon gehofft hatte, wenigstens einige Minuten die Gegenwart des jungen Mädchens genießen zu dürfen.

„Hören Sie, Verehrtester,“ begann da der Gutsbesitzer auch schon, indem er sich auf das wagerechte Brett vor dem Verkaufsfenster lehnte, „haben Sie eigentlich noch Verbindung mit Eydtkuhnen …? Ich komme zu Ihnen, da der neue Postverwalter ein patentierter Hornochse ist, der den verknöcherten Beamten bei jeder Gelegenheit herauskehrt. Ungefällig ist der Mensch – unglaublich! Na – ich habe ihm schon gestern gehörig Bescheid gesagt. Wir sind fertig miteinander. Da tun Sie mir wohl den Gefallen und rufen mal für mich den Landrat in Eydtkuhnen an. Aber ein bißchen eilig. Ich will wissen, was ich mit meinen russischen Erntearbeitern machen soll. Die Gesellschaft muß schleunigst abgeschoben werden. Die ganze Bande ist sternhagelvoll betrunken und macht Miene frech zu werden.“

„Sehr gern, Herr Hartwich. – Ist denn Ihre Leitung nach der hiesigen Post hin unterbrochen?“

„Ach so – das vergaß ich zu erwähnen. Ja, denken Sie, vor einer Stunde will ich telephonieren. Hat sich was! Niemand meldet sich. Schließlich lasse ich anspannen, um hier bei Ihnen mein Glück zu versuchen. Auf dem Weg gerade in der alten Tannenschonung finde ich dann die Leitungsstangen sämtlich unterbrochen, und der Draht ist an einem Dutzend Stellen zerschnitten. Natürlich hat das so ein Kerl von dem russischen Erntegesindel besorgt, der wahrscheinlich im Neben- oder besser im Hauptberuf Spion ist.“

Pelchersen stand schon am Fernsprecher. Aber – auch hier meldete sich niemand.

Hartwig wurde ungeduldig.

„Nette Schweinerei!“ rief er durch die offene Scheibe hindurch. „Ist denn an Ihrem Apparat auch was in Unordnung …!“

„Bewahre! Ich habe ja vor kaum fünf Minuten noch mit Seligsohn in Eydtkuhnen gesprochen. Ich fürchte fast, daß …“

Auf der Straße raste der Hartwigsche Jagdwagen vor das Haus. Und Erna Hartwig stand halb aufrecht darin und rief mit heller Stimme in die offene Eingangstür der Apotheke hinein:

„Papa – Papa – schnell nach Hause! Die Post ist von russischer Kavallerie besetzt, von Kosaken …“

Der Gutsbesitzer stand einen Augenblick wie erstarrt da. Dann war er mit zwei Sätzen am Wagen, sprang auf den Bock, riß dem Kutscher Leine und Peitsche aus der Hand und hieb auf die Braunen ein, die wie wild davonstürmten.

Die beiden Männer in der Apotheke, die nun schon acht Monate so gut mit einander ausgekommen waren, schauten sich stumm an. Dann sagte Pelchersen leise:

„Das habe ich geahnt …“

Und Karl Timuleit erklärte:

„Ich auch. – Was tun wir nun, Herr Pelchersen?“

Der Apotheker hörte kaum hin. Die Sorge um Erna Hartwig ließ ihn alles andere vergessen. Hastig schritt er in den Flur hinaus und trat vor die Tür.

Karl Timuleit hatte sich seinem Herrn angeschlossen. Beide standen mitten auf der Straße und schauten nach dem Hartwigschen Wagen aus. Nach Osten zu über den größeren Teil des Dorfes hinspähend, stellten sie sofort fest, daß es in Krapschaken wie in einem aufgestörten Ameisenhaufen zuging und daß der Feind durch eine weite Kette von Posten das Dorf förmlich umzingelt hatte.

Weiber, Kinder und ältere Männer – der männlichen Dorfjugend überwiegende Mehrzahl war zum Glück schon zu den Fahnen geeilt und nach den verschiedenen Garnisonorten unterwegs – flohen überall einzeln und in Gruppen querfeldein dem Walde zu und liefen so den Kosakenposten geradezu in die Arme. Plötzlich knallten in der Ferne auch einzelne Schüsse. Hier und da rannten die Flüchtlinge schon wieder nach ihren Wohnstätten hin. Nun kam auch in die Nachbarhäuser der Apotheke unruhiges Leben hinein. Ein paar Leute liefen die Dorfstraße entlang, bleich und kopflos. Das eine Wort „Russen!“ flog von Mund zu Mund. Verängstigte Menschen umdrängten schutzsuchend den Apotheker, zu dem man längst trotz seiner Jugend Vertrauen gefaßt hatte. Pelchersen sollte raten, helfen.

Er zuckte nur die Achseln und deutete stumm auf die feindlichen Reiter, die einzeln und zu zweien überall in den umliegenden Feldern sichtbar waren.

Abermals Schüsse, verhallendes Geschrei. Der harte Klang der Karabiner dröhnte laut und aufreizend durch die stille, heiße Luft des klaren Augusttages. Und jetzt stiegen mit einem Mal zwischen den fruchtschweren Bäumen der Obstgärten drüben im Ostteil verschiedene Rauchsäulen auf. Die Schüsse mehrten sich. Die kleinen Pferde der Kosaken erschienen zwischen den Anwesen, verschwanden wieder. Dann sprengten einige dieser gefürchteten halbwilden Reiter auch auf die Gruppe Menschen zu, die sich um Erwin Pelchersen angesammelt hatte.

Alles stob auseinander. Nur der blasse Apotheker mit den drei Narben auf der linken Wange und Karl Timuleit blieben stehen. Letzterer freilich nur, weil sein Herr es verschmähte, sich wie die anderen irgendwo zu verkriechen.

Pelchersens Lippen, über denen der kurz geschnittene, blonde Schnurrbart wie eine Bürste lag, waren fest aufeinander gepreßt. Die Hände in die Taschen der hellgrauen Jacke seines leichten Sommeranzugs vergraben, schaute er den fünf Reitern entgegen. Deren Äußeres war ihm nichts neues mehr. Wozu wohnte man hier denn so nahe der Grenze?! – Freilich – erst vor zwei, drei Monaten waren die Kosaken drüben in Rußland in den Grenzgebieten aufgetaut und hatten deren Überwachung anstelle der Dragoner übernommen. Nun war es ja klar, weshalb man sie hier nach dem Osten gebracht hatte. Man brauchte sie eben für den Krieg, den England und seine Verbündeten heraufzubeschwören längst entschlossen gewesen waren.

Jetzt waren die fünf wüst aussehenden Reiter heran, zügelten ihre kleinen Gäule dicht vor den beiden Deutschen und hielten die Lanzen stoßbereit.

Erwin Pelchersen lächelte diese Banditen des allmächtigen Zaren beinahe freundlich an. Sehr zu Karl Timuleits Entsetzen, der befürchtete, die braunen, schmutzigen Kerle könnten dieses Lächeln falsch verstehen. Noch mehr staunte er aber, als sein Herr jetzt eine Bewegung mit der Hand machte, als ob er einen Becher zum Munde führen und austrinken würde.

Und doch war diese Behandlung des Feindes die richtige, wie sich sofort zeigte.

Die Kosaken brüllten eifrig nicken auf Pelchersen ein. Der lächelte wieder, winkte ihnen zu und schritt in die Apotheke hinein, füllte hier einen Korb mit Rumflaschen und ließ ihn von dem Hausdiener auf die Straße tragen.

Im Nu hatten die inzwischen abgestiegenen fünf Kerle die Flaschen in den Taschen ihrer Sättel verstaut, und Pelchersen und Karl schleppten eine zweite Ladung herbei, die der Feind sofort auf seine Güte hin probierte.

Aber keine Flasche rührten sie an, bevor nicht der arme Apotheker daraus eine Probeschluck genommen hatte.

Pelchersen schüttelte sich vor Widerwillen. Aber er trank. Und dabei war er das gar nicht gewöhnt. Dann erbarmte sich schließlich Karl seiner und lieferte bei der dritten Flasche den Beweis für die Kosaken, daß der Inhalt nicht vergiftet sei.

Eine Verständigung mit den Russen war nur durch Zeichen möglich. Sie verlangten jetzt etwas zu essen. Und Timuleit übergab ihnen dann den ganzen Vorrat an Dauerwürsten, der in der Speisekammer hing. Nein – doch nicht den ganzen … Einige zerschnitt er schnell und verbarg sie in seinen Taschen. Man konnte ja nicht wissen, ob die Bande das Dorf nicht völlig ausplündern würde … Und – der kluge Mann baut vor.

Die braunen Banditen trennten sich jetzt. Zwei nahmen die beiden Deutschen in die Mitte und führten sie nach der Kirche zu davon. Pelchersen sträubte sich erst ihnen zu folgen. Als die Kerle dann aber ihre bisherige Freundlichkeit in nicht mißzuverstehende Bewegungen mit ihren Lanzen übergehen ließen, gab er schnell jeden Widerstand auf.

Die drei anderen schienen die umliegenden Häuser nach jüngeren Männern absuchen zu wollen. Daß der Apotheker mit dieser seiner Vermutung recht hatte, zeigte sich, als man auf dem freien Dorfplatz anlangte, der zwischen der Kirche, dem Pfarrhause, der Post und dem Anwesen des reichen August Spelnik lag.

Hier hatten die Kosaken inzwischen bereits einige zwanzig junge Burschen zusammengetrieben. Die Gruppe dieser war das erste, was Pelchersen sah. Dann schrak er zurück. Da stand auch der Hartwigsche Jagdwagen vor dem Pfarrhause, und neben ihm lag auf dem grünen Rasen die hagere Gestalt des Gutsbesitzers, dessen Kopf Erna Hartwig in ihren Schoß gebettet hatte.

Und ein paar Schritte weiter redete Pfarrer Günther auf zwei Offiziere der Kosaken eifrig ein, während die Frau Pastor soeben mit einer Schüssel Wasser und ein paar Leinenbinden in den Händen auf den offenbar verwundeten Hartwig zueilte.

Erwin Pelchersen trat neben Erna Hartwig, die ihm aus leichenblassem Gesicht mit weiten Augen entgegenschaute.

Ehe er noch etwas fragen konnte, sagte sie schon:

„Helfen Sie meinen Vater verbinden. Die Schufte haben ihn durch die Brust geschossen, als wir im Wagen zu fliehen suchten …“

Sie liebte die starken Ausdrücke ebenso wie der Gutsbesitzer selbst, der jetzt bewußtlos und blutig am Boden lag.

2. Kapitel.

Erna Hartwig hatte recht laut gesprochen, obwohl sie wußte, daß der Jüngere der beiden Kosakenoffiziere ganz gut das Deutsche beherrschte.

Tatsächlich war sein Kopf auch bei dem Ausdruck „Schufte“ herumgeschnellt. Ein finsterer Blick traf die junge Deutsche, der dieser allerdings entging, dafür aber von Erwin Patterson bemerkt wurde, der der vor innerer Erregung bebenden Landsmännin denn auch hastig zuflüsterte:

„Gnädiges Fräulein, nehmen Sie sich in acht. Der Russe scheint Deutsch zu verstehen. Sie werden sich Unannehmlichkeiten zuziehen …“

„Er versteht Deutsch! Was schadet’s! Hören Sie doch, er unterhält sich ja mit Pfarrer Günther ganz gewandt. Mir ist alles gleichgültig – alles! Es sind Schufte …! Der Weg war uns ohnehin versperrt. Lediglich aus Mordlust haben sie gefeuert, ebenso wie sie hier auch vorhin eine fliehende Bäuerin und den geistesschwachen Krüppel, den das Dorf als Hütejungen angestellt hatte, niedergeknallt haben …“

Erna Hartwigs Lippen zitterten vor innerer Empörung, und wenn ihr nicht die Pastorin beschwichtigend etwas zugeraunt haben würde, hätte sie vielleicht noch mehr gesagt.

Jetzt kam Pfarrer Günther, ein wohlbeleibter Herr mit langem grauen Vollbart, auf die Gruppe neben dem Wagen zu. Sein sonst so gemütliches Gesicht sah unheilverkündend ernst aus und hatte eine Färbung, die ins Aschgraue spielte.

Mit zusammengepreßten Lippen sah er zu, wie Pelchersen mit Hilfe der Pastorin die kleine Kugelwunde des Gutsbesitzers, die etwa zwei Finger breit über dem Herzen saß, verband.

In dieser behutsamen Arbeit wurden die beiden Samariter immer wieder durch die lauten Befehle gestört, die der jüngere der feindlichen Offiziere seinen Leuten erteilte.

Der herumstehenden Kosaken hatte sich mit einem Mal eine gewisse Aufregung bemächtigt. Das mochte mit einer Meldung zusammenhängen, die dem älteren Offizier, einem Rittmeister mit vollständig mongolischem Gesichtsschnitt, soeben überbracht worden war.

In Eile wurden vier auf Pferde verteilt gewesene Maschinengewehre jetzt zusammengesetzt und dann auf ihren fahrbaren Gestellen im Laufschritt von der Bedienungsmannschaft davongerollt. Auch blieben auf dem Platz vor der Kirche zur Bewachung der Gefangenen nur zehn Kosaken zurück, während der Leutnant mit den übrigen nach Osten zu zwischen den Gärten verschwand.

Mit größter Spannung hatte der Pfarrer all dies beobachtet. Nun beugte er sich näher zu seiner Gattin und Pelchersen hin.

„Gott gebe, daß meine Vermutung zutrifft,“ sagte er leise. „Ich glaube, eine Abteilung unserer Truppen ist im Anmarsch. Vielleicht entgehen wir noch dem Schicksal, nach Rußland verschleppt zu werden.“

Der junge Apotheker war mit dem Verband fertig und erhob sich aus seiner knienden Stellung.

„Verschleppt werden …? Beabsichtigen die Russen dies? Aus welchem Grunde denn?“ fragte er beklommen.

Günther nickte traurig.

„Als Geiseln wollen sie uns mitnehmen – und dazu noch alle wehrfähigen Männer. – Als Geiseln …!“ Er lachte bitter auf. „Ein lächerlicher Vorwand ist’s! Daß sie die jungen Leute entfernen wollen, die später gegen sie die Waffen ergreifen könnten, das mag noch hingehen. Aber mich, die Damen und auch Sie, lieber Pelchersen davonzuführen, der Sie doch ein körperliches Gebrechen haben, – nur freventlichen Übermut kann man das nennen …! Hier geht eben Gewalt vor Recht …!“

Die Pastorin war blaß geworden.

„Wie, uns alte Leute …?! Das ist doch undenkbar …!“ stotterte sie. „Geiseln verlangt man doch nur, wenn man sich sichern will, daß der andere Teil eine eingegangene Verpflichtung auf jeden Fall einhält. Von derartigem ist hier doch keine Rede. Lassen denn die Offiziere gar nicht mit sich …“

Ein wüster Lärm, der aus dem nahen Wohnhause des reichen Bauern August Spelnik hervordrang, ließ die Pastorin verstummen.

Die Köpfe aller Deutschen, die hier unter Aufsicht der Kosaken ihr weiteres Schicksal abwarten mußten, flogen nach jener Richtung hin. Man hörte Spelniks dröhnende Stimme, das helle Kreischen eines Weibes, lautes Gelächter …

Auch der Rittmeister, der sich, eine Zigarette im Munde, auf die Steintreppe des Pfarrhauses gesetzt hatte, horchte auf. Dann erhob er sich schnell und schritt durch die offene Pforte in den großen Garten hinein, der zu der Pastorenwohnung gehörte. Das machte ganz den Eindruck, als ob er nicht Zeuge irgendwelcher Gewalttätigkeiten seiner Leute sein wollte.

Plötzlich verstummte der Lärm. Bisher hatten die auf dem Dorfplatz Stehenden nichts von den Personen gesehen, die diesen wildbewegten Auftritt verursacht hatten oder aber gegen ihren Willen daran teilnehmen mußten.

Jetzt im Hause Spelniks ein paar Schüsse, ein gellender Aufschrei und das Durcheinander lauter Flüche und Verwünschungen in einer fremden Sprache.

Dann stürzte Grete Spelnik, die älteste Tochter des Bauern, aus der Eingangstür heraus, blieb einen Augenblick wie geblendet von dem grellen Mittagssonnenschein des Augusttages stehen und flüchtete weiter in die sich ihrer schützend entgegenstreckenden Arme der Pastorin.

Die Kleidung des hübschen, vielleicht achtzehnjährigen Mädchens war zerrissen, das blonde Haar in Unordnung und in ihren Blicken ein so starres Entsetzen, daß die Deutschen ringsum in der Vorahnung schrecklicher Dinge in ohnmächtiger Wut die Fäuste ballten.

Nun erschien auch der Bauer selbst mit blutüberströmtem Gesicht, geführt von zwei Kosaken, in der Haustür. Und hinter diesen dreien trug man den Körper eines regungslosen Feindes hinaus, den Spelnik mit einem schweren Eichenstuhl zu Boden geschmettert hatte.

Das Rachegeschrei der vertierten Reiter schwoll zu nervenaufreizender Höhe an, verstummte aber ebenso schnell, als nicht allzu weit von Osten her mit einem Schlage das taktmäßige Knattern mehrerer Maschinengewehre einsetzte, in das sich sofort der hellere Klang von Karabinerschüssen mischte.

„Deutsche!“ sagte Pastor Günther leise und warf einen flehenden Blick zum Himmel empor.

Da kam auch schon der Rittmeister aus dem Garten herbeigerannt, schwang sich auf sein Pferd und jagte in Richtung des immer lebhafter werdenden Feuergefechts davon.

Eine bange Viertelstunde verstrich den Gefangenen mit Hoffnungen und lautlosem Flehen für deutsches Waffenglück. Um sie herum machten aufgeregt die Kosaken mit drohenden Lanzen und noch drohenderen Blicken die Runde.

Bitter und trostlos dann die Enttäuschung, als die Karabinerschüsse immer entfernter klangen, und auch die Maschinengewehre langsam verstummten.

Bald herrschte da vorn wieder Stille wie zuvor. Und Günther und Pelchersen schauten sich ernst und vielsagend an. Gegen die Maschinengewehre hatte die deutsche Streifpatrouillen, denn nur eine solche konnte hier so unerwartet aufgetaucht sein, nichts ausrichten können.

Dann kamen der Rittmeister und der Leutnant zurückgesprengt. Befehle hallten über den Platz. Bei den Gefangenen blieben nur noch drei Kosaken zurück. Die übrigen verschwanden nach der Dorfstraße hin.

Der Leutnant ließ sich jetzt August Spelnik vorführen und nahm ihn ins Verhör. Jedes Wort verstand man. Der Russe sprach wirklich überraschend gut Deutsch.

Der Bauer verteidigte sich wortkarg in verbissenem Grimm.

„Ich werde doch wohl das Recht haben, meine Tochter zu schützen …! Ihre Leute sind selbst schuld daran, daß ich mich an dem … Manne vergriff.“

Der Russe lächelte rachsüchtig, ließ Spelnik stehen und trat auf den Rittmeister zu. Beide flüsterten lange miteinander.

Inzwischen rollten mehrere Leiterwagen, die die Kosaken schnell mit je vier Pferden bespannt hatten, vor das Pfarrhaus. Auf die Wagen waren ein paar Bunde Stroh geworfen worden, ebenso allerlei Sachen, die die Feinde in Eile aus den Häusern geraubt hatten. Und immer zahlreicher wurden jetzt auch die Rauchwolken, die wirbelnd aus den in Brand gesteckten Häusern hochstiegen. Feurige Lohe schimmerte bereits hier und da durch das Grün der Bäume. Auch aus August Spelniks großer Scheune schossen jetzt zwischen den roten Ziegeln des Daches feine Rauchstreifen auf.

Krapschaken brannte an allen Ecken und Enden. Und die zum Himmel emporflackernden Rauch– und Feuersäulen, das jammervolle Blöken verbrennenden Viehs, das kopflose Durcheinanderrennen der zurückbleibenden Bewohner waren die letzten Eindrücke, die die aus der Heimat Verschleppten auf ihre traurige Fahrt ins Ungewisse mitnahmen.

Die jagende Hast, mit der die Russen zuletzt den Aufbruch beschleunigt hatten, bewies, daß sie sich in dieser Gegend nicht mehr sicher fühlten. Der eigentliche Leiter dieses aus vielleicht hundert Mann bestehenden Streifkorps, das sich sehr geschickt durch die Wälder bis in den Rücken der deutschen Grenzschutztruppen geschlichen hatte, war der Leutnant, ein noch junger Mensch, der dem bequemen Rittmeister bereitwilligst alle Arbeit abnahm, nur um seinem Hasse gegen die Deutschen desto ungezügelter nachgehen zu können. –

Die Beratung zwischen den beiden Kosakenoffizieren über das Schicksal August Spelniks hatte einen den Lieutenant wenig befriedigenden Verlauf genommen. Davon, den frechen Deutschen, der dem Demitri Pugieff den Schädel deswegen eingeschlagen hatte, weil dieser der Tochter des Bauern gegenüber zudringlich geworden war, sofort an die nächste Mauer zu stellen und niederzuknallen, wollte der Rittmeister nichts wissen. Er besaß noch so viel Gerechtigkeitsgefühl, um sich zu sagen, daß er in Spelniks Lage kaum anders gehandelt haben würde. Gerade da er ebenfalls verheiratet war und zwei Töchter hatte, entschied er sich dahin, die Aburteilung des Deutschen einem russischen Kriegsgericht zu überlassen. Im übrigen gab er seinem Leutnant aber völlig freie Hand hinsichtlich der Auswahl und Zahl der mitzunehmenden Geiseln und aller weiteren Anordnungen. Das Niederbrennen der Ortschaft geschah auf höheren Befehl und berührte ihn daher nicht weiter. Hatten seine Leute doch kurz vor dem Aufbruch zu dieser Streife besonders präparierte lange Streifen mit einer leicht brennbaren Masse erhalten, damit das Anzünden der Gebäude schneller vor sich gehe.

Das arme Krapschaken war eines der ersten Dörfer, welches der Russe wahrscheinlich als eine der kleineren Brutstätten des „preußischen Militarismus“ dem Erdboden gleichzumachen suchte.

Der Leutnant, ärgerlich, daß er seinen Morddurst nicht an dem deutschen Bauern hatte stillen können, befahl jetzt die Abfahrt. Außer dem Pastorenpaar, Pelchersen, Timuleit, Spelnik und den beiden Hartwigs mußten auch Grete Spelnik sowie der greise Gemeindevorsteher von Krapschaken namens Bulka die Reise ins „heilige“ Rußland hinein mitmachen. Kein Sträuben, keine Bitten halfen. Roh wurden die Gefangenen auf die Wagen verladen. Die Jungen, wehrfähigen Männer füllten allein vier der Gefährte. Auf einem fünften befanden sich nur Beutestücke. Und der sechste wieder beherbergte die zuerst aufgezählten Personen.

So setzte der Zug sich in Bewegung. In flottem Trab führten die Kosaken die Wagen auf einem Feldweg nach Südosten zu dem Walde entgegen. Die kleinen Gäule der braunen Reiter waren mit allerlei Päckchen und Paketen behängt, und die Mehrzahl dieser Mordbrenner hatte die Gelegenheit benutzt, sich bis zur halben Bewußtlosigkeit an den in dem Dorf vorgefundenen Spirituosen zu betrinken.

Das waren die Begleitmannschaften, denen einige neunzig Deutsche jetzt auf Gnade und Ungnade ausgeliefert waren. Für die Tränen der drei Frauen in dem vorderstem Wagen, für die vor Entsetzen starren Gesichter der Männer, die die Blicke nicht von der brennenden Heimat wenden konnten, bis der Zug in den Wald einlenkte, hatte die entmenschte Horde nur ganze Salven schadenfrohen Hohngelächters.

Pfarrer Günther saß neben Erwin Pelchersen auf einem Strohbündel. Ein Stück weiter hockten ebenso die drei Frauen in dem stoßenden, hin und herschwankenden Wagen. Zwischen ihnen lag der Verwundete Hartwig, möglichst weich gebettet.

Der Gutsbesitzer war jetzt bei Bewußtsein. Soeben hatte der Pastor ihm schonend mitgeteilt, was diese Wagenfahrt zu bedeuten habe.

Da hatte der wunde Mann einen Schrei ausgestoßen, in dem sich all sein unendlicher Grimm über die Freveltaten der Russen zusammendrängte. Halb aufgerichtet hatte er sich, und seine zur Faust geballte Rechte drohte nach dem Leutnant hin, der neben dem Wagen her ritt und sich an den Seelenqualen gerade dieser Gefangenen weidete, die er mitten aus ihrer ahnungslosen, friedlichen Ruhe herausgerissen hatte.

Ein Blutstrom, der aus der durchschossenen Lunge des Gutsbesitzers in den Mund drang, verhinderte es, daß die berechtigten Schmähungen laut wurden, die Hartwig gegen den Offizier auf der Zunge hatte.

Erna war beim Anblick des roten Lebenssaftes, der schaumig über das Kinn auf die Kleider rieselte, hochgeschnellt und warf sich neben dem Kranken in die Knie. Auch Pelchersen suchte ihr zu helfen, so gut es ging, während der Pastor dem Leutnant bittend zurief:

„Lassen Sie halten, um der Barmherzigkeit willen, oder der Verwundete stirbt in diesem stoßenden und schwankenden Wagen sehr bald …!“

Als Antwort gab der Leutnant seinem Pferde die Sporen und gesellte sich zu dem ganz vorn reitenden Rittmeister.

Auf dem schmalen Weg, den der Zug jetzt im Walde einschlug, gab es unzählige Baumwurzeln, über die die Räder regelmäßig mit einem hohen Satz hinwegglitten. Der Körper des Verwundeten flog dauernd hin und her. Der Blutstrom quoll weiter. Tiefe Schatten breiteten sich unter Hartwigs Augen aus. Längst umfing ihn wieder eine wohltuende Ohnmacht. Aber Erwin Pelchersen sah nur zu deutlich, daß diese Bewußtlosigkeit unfehlbar in den Tod übergehen würde, wenn der bedauernswerte Mann noch länger auf dem dahinjagenden Leiterwagen blieb.

So drängte der Apotheker sich dann an Spelnik und dessen Tochter vorbei nach vorn, wo der die Zügel haltende Kosak saß, griff in die Tasche, reichte dem Mann ein Goldstück und wies dabei nach rückwärts auf den in seinem Blut schwimmenden Gutsbesitzer, indem er gleichzeitig nach dem Zügeln griff, um den Wagen anzuhalten.

Doch der Kosak, der um sich her einen widerlichen Geruch von Fusel und anderen Ausdünstungen verbreitete, gab Pelchersen einen Stoß vor die Brust, daß dieser gegen Spelnik flog und beide wieder den Pastor umrissen, der quer über den Verwundeten fiel und sich seinen Anzug völlig mit Blut beschmutzte.

Wieder brüllten die Kosaken vor Lachen.

Und unter diesen Heiterkeitsausbrüchen der vertierten Bande starb Friedrich Hartwig ganz plötzlich. Pelchersen sah die Todeszeichen auf dessen Gesicht, sah die Wangen sich verfärben, die Züge sich verändern …

Er gab Günter einen Wink. Und der Pastor kniete neben Erna Hartwig nieder, zog sie sanft an sich und flüsterte auf sie ein.

Erna nahm die mit so viel Zartgefühl ihr beigebrachte Mitteilung von dem Tode ihres Vaters mit unnatürlicher Ruhe hin.

Kein Schrei des wildaufflackernden Schmerzes, keine Träne, – nichts – nichts …

Nur ihre Augen wanderten nach vorwärts, wo der Leutnant an der Spitze des Zuges neben dem Rittmeister dahintrabte …

3. Kapitel.

Erwin Pelchersen machte einem der nüchternen Kosaken durch Zeichen klar, daß der Gutsbesitzer gestorben sei und daß der Rittmeister hiervon benachrichtigt werden müsse.

Der Mann, ein graubärtiger Alter, setzte denn auch seinen struppigen Gaul im Trab und erstattete seinem Vorgesetzten Meldung. Dieser schien davon aber keinerlei Notiz zu nehmen. Pelchersens Hoffnung, daß man Erna Hartwig mit der Leiche ihres Vaters vielleicht am Wege zurücklassen würde, verwirklichte sich jedenfalls nicht.

Der Pastor und Erna vermochten für die Gemütsroheit, die in dieser Handlungsweise der beiden Russen lag – denn dem Leutnant hätte es sicherlich nur ein Wort der Überredung bei dem Rittmeister gekostet, den Toten wenigstens auf einem anderen Wagen unterbringen zu lassen, kein Wort des Abscheus zu finden. Desto empörter äußerten sich die übrigen Insassen dieses Gefährts. Aber sie änderten nichts dadurch.

Die Fahrt ging im Eiltempo weiter. Die Leiche hatten man nach hinten in den Wagen geschafft und dort mit Decken verhüllt. –

Drei Stunden dauerte dieser fluchtähnliche Rückzug des Kosakenstreifkorps nun schon. An mancherlei merkten die gefangenen Deutschen, daß ihre Entführer sich keineswegs sicher fühlten.

Die Russen hatten nicht nur eine Spitze unter einem offenbar ortskundigen Unteroffizier vorausgeschickt, sondern sich auch nach beiden Flanken hin durch eine Kette von Reitern geschützt. Die Deutschen konnten beobachten, wie ständig bei dem Rittmeister Meldungen einliefen, auf die hin die beiden Offiziere immer wieder ihre Karten einsahen. Einige Male bogen sie von dem bisherigen schmalen Wege in kaum befahrbare Seitenpfade ein. Spelnik, der die Umgegend von Krapschaken wie seine Tasche kannte, erklärte, daß die Kosaken auf diese Weise einzeln liegenden Gehöften ausbogen und dies wahrscheinlich zu dem Zweck, damit die Bewohner nicht später ihre Marschrichtung verraten konnten.

So war es vier Uhr nachmittag geworden.

Da schien plötzlich eine besondere Nachricht eingelaufen zu sein. Die Wagen hielten mit einem Male und bogen dann in einen hochstämmigen Kiefernbestand ein, der bald in eine weite, von dichten Gebüschgruppen bedeckte Lichtung überging. Hier wurden in einem geeigneten Versteck inmitten einer von hohen Haselnußsträuchern umgebenen Bodensenkung die Wagen nebeneinander aufgefahren, die Pferde ausgespannt und ein längerer Aufenthalt vorbereitet.

Den wehrfähigen jungen Deutschen wurde ein besonderer Platz zum Lagern angewiesen, während die Insassen des ersten Wagens neben diesem sich niederlassen durften.

Hier baute der findige Karl Timuleit schnell aus den Wagenleitern und den vorhandenen Decken für die drei weiblichen Leidensgenossen eine Art Zelt, so daß die Frauen wenigstens vor der Sonnenhitze etwas Schutz fanden.

Inzwischen war Erna Hartwig in Begleitung Pastor Günthers zu den beiden Offizieren gegangen, die sich im Schatten der Sträucher in das hohe Gras hingestreckt hatten.

Der Leutnant machte den Dolmetscher. Nach längerem Hin und Her erlaubte der Rittmeister, daß der Tote unter einer einzelnen stehenden Tanne begraben werden dürfe. Die Bitte, das junge Mädchen freizugeben, lehnte er nach kurzer Beratung mit dem Leutnant ab.

Umsonst hatte der Pfarrer diesem eindringlich ins Gewissen geredet und wiederholt betont, daß jetzt keinerlei Grund mehr vorliege, Erna Hartwig als Gefangenen mitzunehmen. Der junge Offizier, den der Rittmeister stets vertraulich mit Iwan Assumoff anredete, erklärte barsch, die Entscheidung hierüber möge der Pastor gefälligst den Offizieren überlassen.

Gedemütigt und niedergeschlagen kehrten die beiden zu den Gefährten zurück. Sofort wurde nun unter der Tanne das Grab hergerichtet. In Ermangelung von Spaten scharrten die Deutschen mit Baumästen in die Erde ein Loch. Stumpfsinnig standen die Kosaken daneben und sahen zu.

Dann wurde die Leiche in eine Decke gewickelt und in die Grube hinabgesenkt. Gerade als Pfarrer Günther mit seiner Ansprache an die das Grab umstehenden Landsleute beginnen wollte, kam Iwan Assumoff herbeigeschlendert, die glimmende Zigarette schief im Munde.

Unter diesen Umständen beschränkte der Pastor sich auf wenige, ganz allgemein gehaltene Worte des Trostes an die unglückliche Tochter des Dahingegangenen, segnete die Leiche ein und gab das Zeichen zum Zuschütten der Grube.

Es war ein Begräbnis, wie noch keiner der Deutschen es mitgemacht hatte. Das Rauschen des Forstes, das Krächzen eines Krähenschwarmes, das Stampfen und Wiehern der Pferde und das unterdrückte Lachen der im Lager zurückgebliebenen Kosaken im Verein mit den Gedanken an die traurigen Begleitumstände des Hinscheidens dieses kräftigen, zielbewußten Landsmannes wirken stärker als die beste Rede eines mitfühlenden Seelsorgers.

Erna Hartwig fand auch jetzt keine Träne. Ihr Blick war mit leerem Ausdruck ins Weite gerichtet. Die lose Erde, von den primitiven Grabwerkzeugen und den Händen der Deutschen in Bewegung gesetzt, rieselte gleichmäßig auf die gelbrote Pferdedecke herab, die des reichen Gutsbesitzers armseligen Sarg darstellte.

Ein bescheidener Hügel wölbte sich bald über dem Grabe, und treue Herzen legten schnellgefertigte Eichenlaubkränze darauf nieder. Auch ein Holzkreuz fehlte nicht, das Karl Timuleit geschickt aus einem losen Brett eines der Wagen geschnitzt und mit dem Namen des Toten versehen hatte.

Nun war alles vorüber, und zwischen dem Pastor und seiner Frau schritt Erna dem Lagerplatz wieder zu. Dabei kamen die drei an Leutnant Assumoff vorbei, der im Gespräch mit dem blondbärtigen Unteroffizier, der die Spitze geführt hatte und der mit Wegen und Stegen hier so vortrefflich Bescheid wußte, dastand und die junge Deutsche aus halb zugeschnittenen Augen mit unverschämten Blicken musterte.

Erna Hartwigs Augen versengten sich sekundenlang in die dunklen, flimmernden Pupillen des brutalen Feindes. Es war, als ob sie dessen Gesicht sich nochmals fest einprägen wollte. Und auch über den blonden Unteroffizier, der mit seinem länglichen Gesichtsschnitt so wenig unter die breiten, stumpfnasigen Kosakenköpfe paßte, glitten die hellen Augen des Mädchens hin. Plötzlich schien sie leicht zusammenzuzucken. Aber sie nahm sich zusammen. Und ihre Züge blieben weiter wie versteinert vor Schmerz.

Vor dem von Timuleit errichteten Zelt aber sagte sie zu Pastor Günther und Pelchersen leise:

„Ich kenne den Unteroffizier … Er war im vorigen Jahr bei uns auf dem Gut als Erntearbeiter beschäftigt und fiel mir damals wegen seines Diensteifers und seiner Anständigkeit auf. Der Mann ist nie ein geborener Kosak – niemals! Meiner Ansicht nach ein Kurländer …“

Der Pastor nickte.

„Mag schon sein. Unser Ostpreußen war ja seit Jahren von Spionen überschwemmt. Wir sind zu sorglos gewesen. Und gerade hier in den Grenzgebieten haben russisches Geld und russische Agententätigkeit dem Feinde für den kommenden Krieg ungeheuren Nutzen gebracht.“ –

Die Sonne sank tiefer und tiefer. Der Durst quälte die Gefangenen seit Stunden noch schlimmer als der Hunger. Niemand dachte daran, ihnen Speise und Trank zu reichen.

Der alte Gemeindevorsteher Bulka, ein kleines Männchen von zweiundsiebzig Jahren, hatte die Anstrengungen der Wagenfahrt infolge der drückenden Hitze schlecht vertragen. Sein faltiges, lederartiges Gesicht war immer spitzer geworden. Dem Begräbnis hatte er nicht mehr beiwohnen können. Erschöpft lag er hinter einer aus Zweigen geflochtenen Sonnenschutzwand und bewegte fortgesetzt murmelnd die Lippen. Der Anblick seines in Flammen aufgehenden Dorfes hatte den altersschwachen Geist völlig aus dem Gleichgewicht gebracht.

Der Pastor trat jetzt zu ihm.

„Lieber Bulka, wie fühlen Sie sich? Haben Sie etwas schlafen können?“

Der Kreis hob matt die Hand zu einer verneinenden Gebärde.

„Schlafen?! Heute, jetzt schlafen …?! Könnten Sie das, Herr Pastor?! – – Durst habe ich – großen Durst, und …“ Seine Stimme wurde immer leiser. Dann kam’s wieder deutlicher aus dem zahnlosen Munde hervor wie im Selbstgespräch … „Sechzig Schafe, achtzehn Lämmer … Alles dahin. Und das Kalb der Buntscheckigen ist sicher auch verbrannt. Wer sollte da retten …?! Alles brannte – alles …“

Da ging Günther abermals zu dem Rittmeister.

Der war jetzt allein. Iwan Assumoff hatte er auf Patrouille ausgeschickt. Aber der blonde Unteroffizier verstand gleichfalls genug Deutsch, um den Dolmetscher spielen zu können.

Der Pastor bat um Wasser und Nahrungsmittel, sagte, wie es um den greisen Bulka stände und daß die Frauen gleichfalls am Rande ihrer Kräfte wären.

Der Rittmeister zuckte die Achseln. Er könne daran nichts ändern. Deutsche Kavallerie sei hinter ihnen her, und er müsse seine Leute zusammenhalten, können niemanden fortschicken, um irgendwo das Verlangte besorgen zu lassen. Im übrigen verbiete er jedes laute Wort, jeden Lärm. Wer gegen diesen Befehl verstoße, würde aufgeknüpft. Dies solle Günther seinen Landsleuten nur mitteilen.

„Das ist der Krieg, Herr …!“ fügte er wie bedauernd hinzu. Jedenfalls war er weit mehr Offizier als sein von Deutschenhaß verblendeter Leutnant. –

Nach einer halben Stunde ließ er dann doch aus einem nahen Torfbruch gelbbraunes, modrig schmeckendes Wasser holen und auch je zwei Scheiben Brot für jeden der Gefangenen ausgeben.

Die drei Frauen hatten sich in das Zelt zurückgezogen. Die männlichen Insassen des Wagens aber saßen unweit des Zeltes auf der Erde und wechselten hin und wieder ein Wort, einen kurzen Satz. Der arme, weißhaarige Gemeindevorsteher lag auf einer Decke neben ihnen und zählte immer wieder an den Fingern zusammen, was er an Vieh verloren hatte. Die Rechnung stimmte nie. Aber auch den anderen Männern war’s, als habe man ihnen das Hirn entfernt. Die Ereignisse des Vormittags, das plötzlich über Krapschaken hereingebrochene Unheil und ihre eigene Entführung schienen ihnen bereits Tage zurückzuliegen. Zu viel war auf sie im Verlauf weniger Stunden eingestürmt. Der Geist vermochte das alles nicht so schnell zu verarbeiten. In ihre Gesichter war ebenfalls etwas Stumpfes, Abgestorbenes gekommen.

Nur der Pastor hatte mit seltener Elastizität dem Ansturm des Unerwarteten mit seinen wechselnden Schrecken widerstanden. Ebenso Karl Timuleit, den die Russen merkwürdigerweise bei den als Geiseln bezeichneten Personen belassen hatten. Vielleicht deswegen, weil sie ihn wegen seines sauberen Anzugs und seines intelligenten Gesicht für etwas Besseres hielten.

Die Minuten, die Stunden schlichen hin. Die einzige Abwechslung bot das militärische Treiben. Die Kosaken reinigten ihre Karabiner, putzten an ihren Pferden herum und warfen ihre langen Messern zur Übung nach einem mannshohen Baumstumpf. Patrouillen auf schweißbedeckten Gäulen gingen und kamen. Dann wieder ließ der Rittmeister eine stärkere Abteilung unter dem blonden Unteroffizier abdrücken. Seine Unruhe, sein ständiges Hin- und Hereilen bewiesen, daß die Lage für ihn und seine Leute infolge des Auftauchens deutscher Kavallerie sehr bedrohlich geworden sein mußte, zumal er sich dem Grenzstreifen schon recht nahe befand, in dem auch deutsche Infanterie die Wacht hielt.

Mit Anbrechen der Dunkelheit wurden die Posten, die die Deutschen beaufsichtigten, verstärkt. Ein Entweichen, woran wohl mancher der jüngeren Leute gedacht hatte, war unmöglich. Und bald ging auch der Mond auf.

Pelchersen und Timuleit waren jetzt die einzigen aus der Gruppe der Geiseln, die vor Erschöpfung nicht eingeschlafen waren. Nur Erna Hartwig war ebenfalls in dem Zelt noch wacht. Die arme Frau Pastor schnarchte leise, und auch Grete Spelnik atmete tief und regelmäßig.

Der Apotheker lag ausgestreckt in dem taufeuchten Grase, hatte den Kopf in die Hand gestützt und lauschte den nächtlichen Stimmen des Waldes. Käuzchen klagten, Eulen kreischten, in der Ferne geckerte ein jagender Fuchs. Wildenten und -gänse zogen unsichtbar in den Lüften mit ihren charakteristischen Schreien über die Lichtung hin.

Und Erwin Pelchersen, der stets ein Träumer und Phantast gewesen war, gab sich ganz dieser Stimmung hin, in die das Außergewöhnliche um ihn her ihn versetzte. In seiner Jugend hatte er alles an Büchern, was einen abenteuerlichen Inhalt hatte, mit wahrer Gier verschlungen. Gerade weil sein Körper so schwächlich war, berauschte er sich an den Erlebnissen kraftstrotzender, listiger Pfadfinder und Jäger. Als Sohn reicher Eltern hatte er dann, weil sein Vater mit einem ausgeprägten Erwerbssinn in jeder Apotheke eine Goldgrube sah, nach bestandener Reifeprüfung und leichter Lehrzeit Pharmakologie studiert, war hierauf auf Reisen gegangen und fast zwei Jahre im Ausland gewesen. Indien, Afrika, Amerika kannte er, sogar die norwegischen Kolonien Südgrönlands hatte er besucht. Aber er blieb der schüchterne, stets etwas gedrückte Mensch. Sein kleines körperliches Gebrechen, das kaum merkliche Hinken, war das Bleigewicht, das er ständig mit sich herumschleppte. Das Bewußtsein, einen Krüppel zu sein, machte ihn scheu und linkisch. Dies änderte sich auch nicht, als sein Vater für ihn die Apotheke im Krapschaken erwarb. Der alte Pelchersen hoffte, daß seinem Sohn gerade der Aufenthalt unter einer derben Landbevölkerung und die Selbstständigkeit von Nutzen sein würden.

Vielleicht wäre Erwin auch ein anderer geworden, wenn nicht unglücklicherweise im Krapschaken sofort ein Neues sich in sein Leben eingedrängt haben würde mit allen Qualen, mit Hoffnungen und Enttäuschungen: die Liebe …

Erna Hartwig hatte den „lahmen Apotheker“ nie für voll genommen. Männer, die so wenig selbstbewußt waren wie dieser an sich wohl ganz kluge und weitgereiste Erwin Pelchersen, waren ihr zu wesensfremd. Gerade sie, die von ihrem Vater starkes Zielbewußtsein und sicheres Auftreten geerbt und beides im Verkehr mit den ebenso selbstherrlichen Gutsnachbarn noch weiter ausgebildet hatte, vermochte über eine Natur wie die des Storchnest-Apothekers nur bedauernd zu lächeln.

Sie merkte bald, wie es um ihn stand. Aber nicht einmal ihre weibliche Eitelkeit fühlte sich durch sein stummes Anschmachten berührt. Trotzdem war sie gern mit ihm zusammen. Wenn er erst einmal seine Schüchternheit überwunden hatte und mehr aus sich heraustrat, wenn man ihn dann aufforderte von seinen Reisen zu erzählen, so wurde der bescheidene Apotheker zum Dichter, so bewies er den Leuten, daß man, um fremde Länder kennen zu lernen, nicht die ausgetretenen Touristenpfade benutzen dürfe. Dann schlug er seine Zuhörer bald völlig in Bann, dann merkten diese, welcher Unternehmungsgeist in dem überschlanken Manne steckte und wie mutig er Gefahren auf sich genommen hatte, nur um in Geheimnisse des Landes einzudringen, die ihm der Erforschung wert erschienen. Niemals kehrte er bei solchen Anlässen jedoch den Wert seiner eigenen Persönlichkeit hervor.

Jedenfalls war er bald, vielleicht gerade wegen seiner Bescheidenheit, auf den Gütern der Umgebung von Krapschaken ein gerngesehener Gast. Auch bei Hartwigs fand er sich häufig ein und stand dann meist Folterqualen der Eifersucht aus, wenn die Offiziere der nächsten Garnison, die dort viel verkehrten, der übermütigen Erna den Hof machten. –

Wie anders das nun alles mit einem Schlage geworden war …! Friedrich Hartwig lag still und stumm für immer unter jener Tanne da drüben … Und Erna würden nun vielleicht einige Tage dauern in seiner Nähe sein, halb angewiesen auf seine Hilfe …

Erwin Pelchersen spann diese Gedanken weiter und weiter aus. Wie gern wollte er alle Leiden einer Gefangenschaft ertragen, wenn sie ihm nur dadurch nähergerückt wurde, – sie, die er über alles mit seinem ernsten, ehrlichen und reinen Herzen liebte.

Dann riß ihn eine leise Bemerkung Karl Timuleits aus seinen bunten Zukunftsträumen heraus.

Timuleit hatte so eine eigene Art, lautlos vor sich hinzulachen. Das tat er auch jetzt. Und das Lachen endigte mit dem Satz:

„Das hat August Spelnik auch nicht vorausgesehen, daß er mich mal bitten würde, ich solle mich seiner Tochter etwas annehmen, falls die Russen ihn vielleicht gleich nach Sibirien brächten. Tatsache, Herr Pelchersen, – er hat’s vorher getan. Und ich habe ihm in die Hand gelobten, daß ich nicht dulden würde, daß der Grete auch nur ein Haar auf dem Kopf gekrümmt werde. Ja, ja – das Unglück bringt die Menschen einander schnell näher. Bis heute war der Hausdiener der „Storchnest“-Apotheke völlig Luft für den Krösus von Krapschaken. Jetzt bin ich mehr wie mancher andere – ein Mann!“

Wie selbstbewußt er dieses letzte Wort aussprach …! Erwin Pelchersen überkam es fast wie Neid. Ja, dieser Timuleit war die richtige Draufgängernatur, dazu ein ganz geriebener Bursche, durch nichts in Verlegenheit zu bringen, nie um eine Ausrede verlegen.

Dann fiel dem jungen Apotheker wieder etwas anderes ein. Er dachte daran, daß auch Karl sich soeben offenbar in Gedanken mit der Geliebten seines Herzens, mit Grete Spelnik, beschäftigt hatte, – genau so wie er selbst seine Hoffnungen gleich zarten Faltern um Erna Hartwig hatte spielen lassen. –

Da – ein lauter Ruf von der Stelle her, wo die beiden Offiziere sich gelagert hatten. Vor wenigen Minuten war eine Patrouille zurückgekehrt. Sie mußte die Meldung überbracht haben, daß der Weg nach der Grenze hin frei sei.

Es wurde aufgebrochen. Das bleiche Licht des Mondes beschien eine wildbewegtes Szene. Eilig wurden die Pferde vor die Wagen gespannt. Die Deutschen mußten helfen. Dabei ging es ohne Mißhandlungen nicht ab. Mit ihren Lanzenschäften schlugen die Kosaken zu. Auch Timuleit erhielt von dem blonden Unteroffizier ganz grundlos einen Stoß in den Rücken.

Als die Gefangenen die Wagen dann bestiegen hatten, ließ Leutnant Assumoff sie noch schnell durchzählen.

Drei der jungen Leute fehlten.

Der Leutnant schäumte vor Wut. Aber das half ihm wenig. Die Entflohenen, die so schlau die Dunkelheit und das allgemeine Durcheinander des Aufbruchs ausgenutzt hatten, zu verfolgen war unmöglich.

Da ritt Iwan Assumoff an die einzelnen Wagen heran und rief den Insassen jedesmal mit halblauter Stimmen zu:

„Entflieht noch ein einziger, so gibt’s mit den beiden jungen Weibern eine Kosakenhochzeit …! Ihr versteht mich wohl!!“

Sie verstanden, und niemand dachte mehr an Flucht. Die Ehre der deutschen Mädchen stand den Krapschakern höher als die eigene Freiheit.

4. Kapitel.

Bis zum Morgengrauen ging’s vorwärts auf entlegenen Wegen durch die stille Nacht, bisweilen querfeldein über Stoppeläcker, dann wieder durch den schweigenden Forst.

Beim ersten Schimmer des Tageslichts führte der Leutnant die Wagen dann in eine tiefe Sandgrube, die inmitten endloser, wellenförmiger Stoppelfelder lag.

Wieder wurde hier gelagert. Aber dieses Mal blieben die Kosaken beisammen. Keine Aufklärer wurden ausgeschickt. Nur ein paar Posten lagen oben am Rande der großen Sandgrube und beobachteten das Vorgelände.

Nachdem es hell geworden war, ließ der Rittmeister wieder Brot und Wasser an die Gefangenen verteilen. Noch während dies geschah, begann es zu regnen. Es wurde der richtige Landregen. Gleichmäßig rieselte es vom Himmel herab, – gleichmäßig und unaufhörlich.

Erwin Pelchersen gab Timuleit die Weisung, für die Frauen wieder ein Zelt zu bauen.

Doch der gestern noch so diensteifrige junge Mensch war wie ausgewechselt. Mürrisch erwiderte er, er wolle erst den Leutnant um Erlaubnis fragen gehen.

Pelchersen schaute ihn überrascht an.

„Wozu das, Karl?! Gestern hat keiner etwas dagegen einzuwenden gehabt.“

Timuleit zog die Schultern hoch.

„Ich habe nicht Lust, mich für andere vielleicht Unannehmlichkeiten auszusetzen. Seit die drei in der Nacht entflohen sind, versteht der Leutnant keinen Spaß mehr.“

Pelchersen sah ein, daß Karl nicht so ganz Unrecht hatte.

„Meinetwegen denn. So fragen Sie den … den Rohling,“ sagte er.

Aber Timuleit zögerte, drückte sich an dem Wagen herum und setzte sich schließlich auf einen Sandhaufen, indem er eine der Decken sich als Umhang umschlug.

Pelchersen beobachtete ihn kopfschüttelnd und ging dann selbst zu Assumoff. Dieser fuhr ihn grob an.

„Meinetwegen können Sie sich ein Palais bauen! Lassen Sie mich in Ruhe!“

Der junge Apotheker zog sich mit einer Verbeugung zurück.

Aber auch jetzt rührte Timuleit keine Hand.

„Ich fühle mich krank. Ich kann mich kaum rühren,“ erklärte er unfreundlich.

So machten sich denn Spelnik und Pelchersen allein an die Arbeit.

Karl Timuleit wurde seinen Landsleuten immer unverständlicher. Er hielt sich den Tag über abseits von ihnen, ließ sich mit dem blonden Unteroffizier des öfteren in ein Gespräch ein und tat auch so, als ob Grete Spelnik für ihn gar nicht mehr da wäre. Dann hatte er sogar eine längere Unterredung mit dem Leutnant, der ihm daraufhin erlaubt zu haben schien, sich frei überall zu bewegen.

Daher suchte Timuleit auch die wieder abseits von den Geiseln gehaltenen jüngeren Männer auf, redete mit diesem und jenem, wobei er nie unterließ, auf die Gefahren eines Fluchtversuches hinzuweisen.

„Ihr wißt, was den beiden jungen Mädchen dann bevorsteht!“ sagte er stets eindringlich. „Ja, wenn wir die Frauen nicht bei uns hätten …! Dann …“

Alle Versicherten ihm, daß er keine Angst zu haben brauche. Man würde aus Rücksicht auf die jungen Mädchen nichts unternehmen.

So horchte und spionierte Timuleit überall umher. Pelchersen belauerte mißtrauisch jede seiner Bewegungen. Als er dann noch sah, daß der Leutnant jenem Zigaretten schenkte und heimlich besseres Essen reichen ließ, wußte der Apotheker Bescheid.

„Der Jammerlappen hat sich auf die Gegenseite geschlagen,“ sagte er ingrimmig zu dem Pfarrer und zu August Spelnik. „Niemals hätte ich ihm eine solche Schufterei zugetraut. – Da – mit dem blonden Unteroffizier ist er schon ein Herz und eine Seele.“

Als Timuleit sich nachher seinen Leidensgefährtinnen wieder zugesellte, meinte er leichthin:

„Ich habe mir den Leutnant mal ordentlich vorgenommen. Wir werden jetzt anständiger behandelt werden. Auch der Unteroffizier, der tatsächlich ein Kurländer ist und Marchinski heißt, wird mir keine Püffe mehr versetzen. Man muß diese Leute nur zu nehmen wissen …“

Niemand erwiderte etwas, und erst nach einer Weile sagte Pastor Günther anzügliche:

„Judas Ischariot, der den Herrn verraten hatte, ging nachher hin und erhängte sich.“

Da brauste Timuleit auf:

„Herr Pfarrer – soll das etwa auf mich gehen?! Kann ich was dafür, daß der Leutnant mir Zigaretten anbot? Sollte ich sie ablehnen?! Das hätte böse für mich ablaufen können.“

„Mit Zigaretten fängt es an, und mit Rubelscheinen hört’s auf,“ polterte der derbe Spelnik heraus.

Timuleit verteidigte sich wenig geschickt gegen die Verdächtigungen. Schließlich ließ man ihn dann in Ruhe. Aber die anderen waren überzeugt, daß man jetzt einen Spion unter sich hatte, der jedes Wort dem Leutnant hinterbringen würde. Und nur aus Klugheit taten alle, als ob sie auch weiter von des jungen Menschen anständiger Gesinnung überzeugt seien.

Auch dieser Tag ging hin. Gegen Abend hörte der Regen auf. Dafür senkte sich dichter Nebel über die Felder herab.

Nun gestattete der Rittmeister, das kleine Feuer angezündet wurden, an denen die Kosaken für sich und die Gefangenen Kartoffeln brieten, die aus einem entfernten Acker geholt worden waren.

Wieder wurden jetzt Patrouillen vorgeschickt. Die gegen elf Uhr abends einlaufenden ersten Meldungen mußten sehr günstig sein, da der Rittmeister sofort aufbrechen ließ.

Abermals ging’s langsam auf allerlei Umwegen der Grenze zu. Streckenweise wurde auch im scharfen Trab gefahren. Dann wieder hielt der Zug oft eine Stunde lang in den grauen Nebelmassen, die selbst im Walde dick und schwer zwischen den Bäumen hingen.

Gegen Morgen verschwanden die feuchten Schleier. Und dann vernahm man von links herüber aus der Richtung von Eydtkuhnen das dumpfe Dröhnen eines von Minute zu Minute stärker anschwellenden Geschützkampfes.

Der ortskundige Spelnik konnte bald darauf feststellen, daß die Grenze in nächster Nähe sei. Der Wagenzug hielt gerade auf einer Anhöhe in einem kleinen Eichenwäldchens. Der Leutnant war vor einigen Minuten mit zehn Kosaken davongesprengt, und der Rittmeister wartete auf Meldung, ob man die Grenze ungehindert passieren könne.

Eine reichliche halbe Stunde verging. Dann von vorn einige Schüsse. Ein einzelner Reiter jagte heran, zügelte vor dem Rittmeister sein Pferd und deutete, eifrig sprechend, wiederholt nach der Richtung hin, aus der jetzt abermals der harte Knall von Gewehren und Karabinern herübertönte.

Der Erfolg dieser neuen Nachricht war, daß die Kolonne kehrtmachte und im schärfstem Trab auf demselben Wege zurückfuhr.

Wieder wurde nun dieser neue Tag von Mittag ab in einem abseits vom Wege gelegenen Versteck zugebracht. Hier ereignete sich ein Zwischenfall, der für den Verräter Timuleit leicht recht böse hätte ablaufen können. Inzwischen hatte nämlich Spelnik die wehrfähigen Landsleute auf dem vorderen Wagen davon verständigt, daß Timuleit nicht mehr recht zu trauen sei. Als dieser auf dem Lagerplatz sich wieder unter die gefangenen Wehrpflichtigen mischte, fielen diese plötzlich über ihn her, und nur seine körperliche Gewandtheit rettete ihn vor einer tüchtigen Tracht Prügel.

Leutnant Assumoff, den der Lärm schnell herbeigelockt hatte, ließ sich von Timuleit das Geschehene erzählen. Dessen Darstellung war aber wohl aus Angst vor der Rache seiner Landsleute so harmlos, daß der Offizier die Sache auf sich beruhen ließ. Von Stunde an sonderte der frühere Hausdiener sich immer mehr von seinen Leidensgefährten ab, die ihn jetzt mit nicht mißzuverstehender Kälte behandelten.

Vier Tage verstrichen nun bei einem aufregenden Versteckspiel zwischen der Kosakenabteilung und den deutschen Grenzschutztruppen. Nur nachts wurde immer wieder von den Russen der Versucht gemacht, irgendwo die Grenze zu passieren. Dabei konnte der Rittmeister es nicht verhindern, daß er mit seiner Kolonne immer weiter nach Süden zu abgedrängt wurde.

Die unzureichende Ernährung und der Aufenthalt im Freien während der kalten, taufeuchten Nächte hatte bei den Deutschen bald allerlei Krankheiten zur Folge. So starb der altersschwache Gemeindevorsteher Bulka eines Morgens als erster der Kranken in den Armen Pastor Günthers. Ihm folgte ein schwindsüchtiger junger Mensch, der sich eine Lungenentzündung zugezogen hatte. Einer der Wagen mußte jetzt für die Kranken hergerichtet werden, deren Zahl ständig wuchs. Besonders ruhrähnliche Erscheinungen zeigten sich infolge des Genusses schlechten Wassers immer häufiger.

Auch die drei Frauen waren hohlwangig und bleich geworden, obwohl man ihnen von den spärlichen Nahrungsmitteln stets größere Portionen abgab. Bei solchen Gelegenheiten zeigte Karl Timuleit dann wieder, daß sein Herz doch noch nicht ganz verdorben war. Da ihm die Kosaken allerlei Kleinigkeiten zusteckten, die sie bei ihren vorsichtigen Aufklärungsritten aus entlegenen Gehöften geraubt hatten, – Schokoladentafeln, Wurst, Schinken und Eier, lieferte er heimlich an Pelchersen hiervon das meiste ab, damit dieser es den Frauen zukommen lasse. Erst hatte dieser die Annahme kurz verweigert. Aber Timuleit ließ nicht mit Bitten nach.

„Mögen Sie über mich denken wie Sie wollen, Herr Pelchersen,“ sagte er finster. „Sie müssen den Damen diese Dinge aushändigen, auch wenn sie von mir herrühren. Oder wollen Sie vielleicht, daß Fräulein Hartwig vor Entkräftung ebenso dahingewelkt wie der alte Bulka?!“

Dieser Hinweis genügte. –

Überhaupt – so recht klug wurde man aus Timuleit nicht. Eines Nachts hatte er an einem Patrouillenritt der Kosaken teilgenommen. Mit dem Leutnant war er jetzt nämlich auch ein Herz und eine Seele. Leichter Nebel lag damals wieder über den Feldern, und Pelchersen begriff nicht recht, was es zu bedeuten hatte, als plötzlich ganz lautlos der als Verräter erkannte Hausdiener neben der Lagerstätte der Geiseln auftauchte und im Stroh des Wagens schnell ein längliches, großes Paket verbarg und gleichzeitig seinem bisherigen Brotherrn zuraunte, niemandem etwas von dieser Beute mitzuteilen. Darauf verschwand er ebenso unbemerkt wieder nach vorn.

Pelchersen plagte die Neugier so sehr, daß er behutsam durch Befühlen die Natur der in ein Stück Leinwand eingehüllten Gegenstände festzustellen suchte. Zu seinem Erstaunen entdeckte er darin drei Karabiner, drei Mauserpistolen und eine ganze Menge Munition.

Dann, in der fünften Nacht nach dem ersten Versuch, über die Grenze zu kommen, glückte es dem Leutnant, die Kolonne ungefährdet auf russisches Gebiet hinüberzubringen.

Die nächste Rast wurde in einem verwahrlosten russischen Dorf gemacht, das nur aus einem Dutzend verfallener Hütten bestand. Truppen in größerer Anzahl waren hier nicht zu bemerken. Nur zahlreiche Kavallerie- und Radfahrerpatrouillen schwärmten umher. Von diesen erfuhr der Rittmeister, daß die Deutschen nach zähem Widerstand von Eydtkuhnen abgedrängt worden seien und daß starke russische Kräfte bereits an mehreren Punkten auf ostpreußischem Boden sich befänden.

5. Kapitel.

Nach zweitägigem Aufenthalt in dem kleinen, schmutzigen Dorf hatte sich Mensch und Tier soweit erholt, daß der Rittmeister beschloß, mit dem größeren Teil seiner Leute wieder sein Regiment zu suchen, während Leutnant Assumoff mit dreißig Mann die Gefangen nach Balki bringen sollte, wo, wie er inzwischen erfahren hatte, die nächste Sammelstelle für deutsche Zivilgefangene eingerichtet worden war.

So trennten sich denn die beiden Abteilungen, und die Krapschaker waren der Willkür eines Mannes überantwortet, der schon genügende Beweise einer brutalen Gesinnung und eines fanatischen Deutschenhasses gegeben hatte.

Bis Balki waren es gut vier Tagereisen. Die Fahrt ging durch ein Gebiet, das gerade zwischen den beiden auf Eydtkuhnen und Lyck vorstoßenden russischen Heeressäulen lag. Endlose Forsten, die noch völlig Urwaldcharakter zeigten, lagen zu beiden Seiten des jämmerlichen Weges, der den Namen Chaussee in keiner Weise verdiente.

Der Leutnant hatte Spelnik sofort fesseln lassen, nachdem der Rittmeister mit dem Haupttrupp kaum verschwunden war. Ebenso hatte er den Gefangenen in einer mit Grobheiten und höhnischen Bemerkungen gestickten Ansprache den Tod in jeder nur möglichen Art angedroht, wenn sie nicht seine Befehle aufs pünktlichste und genaueste befolgten.

Am zweiten Marschtage langte man in einem Städtchen an, wo der Leutnant auf der Post Erkundigungen über die Kriegslage einzog und Proviant beschaffte.

Wieder teilte er die neuesten Nachrichten hohngeschwollen den Deutschen mit: Revolution in Berlin, der Kaiser auf der Flucht nach Amerika, der Kronprinz schwer verwundet, Bayern auf Seiten der Entente und ähnliches, was eben nur jemand als wahr hinnehmen konnte, der von den Verhältnissen in Deutschland keine blasse Ahnung hatte.

Pastor Günther konnte sich denn auch nicht enthalten etwas ungläubig zu lächeln, worauf der Leutnant ihn grob anschnauzte und mit seinem Säbel wild herumfuchtelte. Seinen verschwommenen Augen sah man es an, daß er diese für sein russisches Vaterland so überaus günstigen Depeschen von dem inneren Verfall des Deutschen Reiches vorher stark mit Alkohol gefeiert haben mußte. Und auch Karl Timuleit, mit dem er Arm in Arm den Hof des Stadtgefängnisses betreten hatte, wo die Krapschaker untergebracht worden waren, taumelte unsicher hin und her und verzog keine Miene, als der würdige Vater mit Ausdrücken wie „frecher Pfaffe“, „Höllendiener“ und anderen rohen Schimpfworten belegt wurde.

Unglücklicherweise fiel dann des trunkenen Offiziers Blick auf Erna Hartwig, die in der Nähe neben der Pastorin auf einer einfachen Holzbank saß.

Schwankend schritt er auf die beiden Damen zu, ein Lächeln auf den Lippen, das allein schon ein paar kräftige Ohrfeigen verdiente.

Vor Erna Hartwig stehen bleibend, versuchte er ihr eine Art Verbeugung zu machen und sagte in seinem hart klingenden Deutsch:

„Darf ich Sie zu einem Rundgang durch das Städtchen auffordern, mein Fräulein? Etwas Bewegung wird Ihnen guttun. Für die Nacht habe ich Ihnen auch ein Zimmer in dem besten Hotel freigemacht.“

Alle Gefangenen, die Zeugen dieser Szene waren, fürchteten nun einen heftigen Auftritt, da mit Sicherheit anzunehmen war, daß das junge Mädchen den Russen gebührend abfertigen würde.

Es kam jedoch anders. Erna Hartwig war klug genug, den Unverschämten nicht zu reizen. Mit liebenswürdigem Lächeln erwiderte sie:

„Ich habe gerade heute meine bösesten Kopfschmerzen, Herr Leutnant. Jede Bewegung ist mir eine Pein. Unter diesen Umständen werden Sie als Kavalier es mir nicht verargen, wenn ich Sie bitte, diesen Spaziergang vorläufig aufschieben zu wollen.“

Der Russe, dergestalt an seiner Offiziersehre gepackt, wurde verwirrt, stammelte irgend etwas und verließ den Gefängnishof.

Alles atmete auf. Besonders Erwin Pelchersen fiel ein Stein vom Herzen. Niemals hätte er es geduldet, daß der trunkene Assumoff Erna irgendwie zu nahe getreten wäre, und wenn er diesen hätte zu Boden schlagen müssen.

Karl Timuleit, der sich dem Leutnant angeschlossen hatte, kehrte sofort wieder auf den Hof zurück, nachdem er sich von seinem Gönner unter einem Vorwand verabschiedet hatte.

Unsicheren Schrittes und leise ein Lied vor sich hinsummend kam er jetzt auf die drei Männer zu, die die Kosaken als Geiseln mitgeschleppt hatten und die erregt das soeben Geschehene besprachen.

August Spelnik und Pelchersen schauten dem Verräter finster entgegen, während im Pastor Günthers Augen mehr Mitleid mit dieser verirrten Seele zu lesen war.

Breitbeinig pflanzte Timuleit sich vor den dreien auf. In letzter Zeit hatte er sich völlig von seinen Landsleuten abgesondert und den Zug auch stets zu Pferde begleitet, wie er überhaupt jetzt ganz aufwändige Freiheiten genoß.

„Ich bin den Herren wohl nicht angehen, wie?!“ brüllte er laut genug, daß der blonde Unteroffizier Marchinski, dem die Überwachung der Gefangenen hier übertragen war und der unweit an die Mauer gelehnt, ihn verstehen mußte. „Was haben Sie eigentlich gegen mich?“

Spelnik und Pelchersen wendeten sich angewidert ab. Nur der Pfarrer sagte ernst und traurig:

„Denken Sie an meine Worte, Timuleit: „… und Judas Ischariot ging hin und erhängte sich“ …“

Der frühere Hausdiener lachte dröhnend:

„Gut gegeben, Herr Pastor …! Aber bei mir werden Sie auf das Hängen wohl noch ein Weilchen warten müssen …!“ Seine Stimme wurde immer leiser. Und nur für den Geistlichen verständlich fügte er hinzu, indem er das freche Grinsen beibehielt:

„Spelnik kennt die Gegend von hier bis Balki hin. Im Balki hat er doch stets Vieh und Holz eingekauft. Fragen Sie ihn bitte, ob es auf dem Wege dorthin größerer Ortschaften gibt. – Nein, nicht dieses Gesicht, Herr Pfarrer! Verraten Sie mich nicht durch Ihre Miene. Spielen Sie den Empörten, genau so wie ich nur Komödien gespielt habe. Doch davon später …“

So gelang es Timuleit, dem Pastor alles das mitzuteilen, was er für notwendig hielt, um seine ferneren Entschlüsse nach den Auskünften, die Spelnik geben sollte, einrichten zu können.

Dann schwankte er davon und auf den blonden Kurländer zu, dem er einen Schluck aus einer bisher in seiner Tasche gut verwahrt gewesenen Schnapsflasche anbot.

„Hör’ mal, Brüderchen Marchinski, wenn du mal in die Stadt gehen willst, so tu’s nur,“ stammelte er. „Ich werde hier schon auf Ordnung halten. Verlaß dich drauf. Der Leutnant hat auch nichts dagegen …“

Der Unteroffizier ließ sich das nicht zweimal sagen. Sofort machte er sich auf, um sich auch ein wenig Zerstreuung zu schaffen. Deutsche Goldstücke, die er in einem der Gehöfte in Krapschaken beschlagnahmt hatte, wollten doch auch mal in allerlei gute Dinge umgesetzt werden.

Inzwischen hatte Günther seine beiden Leidensgefährten bei Seite genommen.

Spelnik und Pelchersen trauten ihren Ohren nicht, als der Pfarrer ihnen erklärte, daß Timuleit absichtlich sich scheinbar ganz den Russen verschrieben habe, um für seine Landsleute eine Gelegenheit zur Flucht vorbereiten zu können. Dann fuhr der Pastor fort:

„Sie, lieber Spelnik, sollen ihm nun sagen, ob die Wälder zwischen diesem Städtchen und Balki sich dazu eignen, dort einige Zeit in der Verborgenheit hausen zu können und ob viele Dörfer am Wege liegen. Er hofft, uns ein Entkommen ermöglichen zu können. Wir sollen uns dann so lange versteckt halten, bis der Vormarsch unserer Truppen, auf den er sicher rechnet, die Gegend von Russen säubert, so daß wir uns den Unsrigen anschließen und dann nach Ostpreußen zurückkehren können.“

Spelnik nickte eifrig.

„Der Gedanke ist gut, meiner Treu! Wenn der Timuleit es nur ehrlich meint …! – Na, Sie werden’s ja wohl am besten beurteilen können, Herr Pfarrer, woran wir mit ihm sind. Und – was die Wälder anbetrifft, darin kann sich auch eine ganze Armee verbergen. Ortschaften bis nach Balki gibt es nur zwei, ganz elende Nester, in denen harmloses Volk, die Ärmsten der Armen, wohnen.“ – –

Eine halbe Stunde später wußte dann auch Karl Timuleit Bescheid.

* * *

Am nächsten Abend hatte der Gefangenentransport in dem ersten der von Spelnik angekündigten kleinen Dörfer halt gemacht.

Assumoff befand sich in geradezu glänzender Laune. Auf den Rat Timuleits hin hatte er in dem Städtchen, das man am Morgen verlassen hatte, alle Leiterwagen und Pferde bis auf den verkauft, auf dem die Geiseln untergebracht waren. Dieses Geschäft brachte ihm ein hübsches Sümmchen ein. Die wehrfähigen Deutschen konnten auch ganz gut zu Fuß bis Balki laufen. Beeilen brauchte er sich ja keineswegs, um seine Gefangenen an die Sammelstelle abzuliefern.

Des Leutnants Stimmung wurde dann noch um ein gut Teil ausgelassener und erwartungsvoller, als Timuleit ihm beim Einzug in das kleine Dorf zuflüsterte:

„Bringen Sie doch die Geiseln in einem etwas abseits gelegenen Hause unter, wenn sie so gern einmal allein mit Fräulein Hartwig plaudern wollen … Zwei Posten genügen für die wenigen Personen. Es ist nicht gerade nötig, daß gleich ein Dutzend Ihrer Leute Zeuge wird, wie ihr Anführer auf Abenteuer ausgeht. In einem einsamen Gebäude wird es sich schon so einrichten lassen, daß die Frauen getrennt untergebracht werden.“ –

Am jenseitigen Ausgang des Dörfchens stand etwa zweihundert Meter von der letzten der jämmerlichen Hüten entfernt das Schulhaus, ein halb verfallenes, großes Steingebäude, das einst das Jagdschloß eines russischen Fürsten gewesen und dann, nachdem es nur noch einer Ruine glich, nach bewährter Methode als neues Schulhaus dem Staate in Rechnung gestellt worden war.

Iwan Assumoff warf kurzerhand den Lehrer und dessen zahlreiche Familie hinaus und wies die Ruine den Geiseln als Unterkunft für die Nacht an. Die anderen Gefangenen wurden im Dorf selbst in eine leere Scheune eingesperrt.

Die Sonne war längst untergegangen, als Timuleit sich im Schulhaus einfand, um nachzusehen, ob der Befehl des Leutnants, daß die Geiseln einzelnen in die zahlreichen Zimmer einzuschließen seien, auch genau befolgt war.

Die beiden Kosaken, die als Posten beständig das Gebäude umkreisten, ließen ihn ungehindert durch. Wußten sie doch, daß dieser junge Deutsche ein ergebener Anhänger des großen Zaren und der Freund ihres Leutnants war. So fiel es ihnen auch nicht weiter auf, als Viertelstunde um Viertelstunde verging, ohne daß Timuleit das Haus wieder verließ.

Dann wurden sie gegen zehn Uhr abends von zwei anderen Leuten abgelöst. Den erhaltenen Anweisungen gemäß gingen sie mit den neuen Posten die Zimmer der Gefangenen durch, um zu sehen, ob alles in Ordnung war. Da erst fanden sie den Zechgenossen ihres Leutnants, der sich im unteren Flur ein Lager auf den halbverfaulten Dielen hergerichtet und eine brennende Petroleumlampe neben sich stehen hatte.

Timuleit bedeutete ihnen durch Zeichen, daß er ebenfalls auf die Geiseln acht geben solle. Das erschien durchaus glaubwürdig, und die vier Kosaken zogen wieder ab.

Inzwischen war es draußen völlig dunkel geworden. Der Himmel hatte sich schon gegen Abend mit dichten Wolken bedeckt, und seit einer halben Stunde rieselte auch ein feiner Regen herab.

Nachdem die eben abgelösten Posten nach dem Dorf zu verschwunden waren, begab sich Timuleit in den Raum, in dem Erwin Pelchersen eingesperrt war. Der Schlüssel der Tür steckte von außen im Schloß, und gleich darauf begann der erste Auftritt eines aufregenden und gefährlichen Spieles.

Timuleit hatte die Haustür leise geöffnet und rief nun einen der beiden Posten herbei. Der Mann mußte aus den Zeichen des jungen Deutschen entnehmen, daß bei den Gefangenen irgend etwas vorgefallen sei. Leise und diensteifrig betrat er den Flur, wo er im Dunkeln von vier Armen sofort gepackt, umgerissen und dann gebunden und geknebelt wurde.

Dem zweiten Kosaken erging es nach einer Weile genau ebenso.

Karl Timuleit, der trotz seines schlanken Körpers über fast athletische Kräfte verfügte, war nicht wenig erstaunt, als er bei diesen beiden Überrumplungen der Posten merkte, daß auch Pelchersen, der so zart und schwächlich aussah, sich sowohl äußerst gewandt zeigte als auch eine Arm- und Handmuskulatur besaß, die einem der Kosaken, dem der Storchnest-Apotheker die Kehle zudrückte, beinahe das Leben gekostet hätte.

Nach dem glücklichen Unschädlichmachen der Wächter holte Timuleit den Pfarrer und Spelnik herbei, damit diese auf die Gefesselten acht geben sollten. Er selbst und Erwin Pelchersen begaben sich auf den Hof, wo der Leiterwagen, unter dessen Strom die Schußwaffen noch immer versteckt lagen, in einem offenen Schuppen aufgestellt war. Sie holten die Karabiner und Pistolen hervor, ebenso die Munition, und wenige Minuten später waren nicht nur die vier Männer, sondern auch Erna Hartwig, die als gute Schützin in dem der Krapschaker Gegend einen gewissen Ruf genoß, mit den kurzen Schußwaffen ausgerüstet, wie sie die Kavallerie aller Länder zu führen pflegt. Drei Karabiner hattet Timuleit ja schon in jener Nacht nach dem kurzen Feuergefecht an der Grenzen gefallenen Kosaken abgenommen und heimlich beiseite geschafft. Hinzu kamen jetzt noch die beiden Karabiner der überwältigten Posten, so daß man eine ausreichende Anzahl von Waffen zur Verfügung hatte.

Es folgte nun eine kurze Beratung, die im Flur beim ungewissen Lichte der Petroleumlaterne stattfand.

Bei dieser Gelegenheit bewies Pelchersen, ohne sich irgendwie vorzudrängen, einen so weitschauenden Blick für die Vorbereitungen zu der eigentlichen Flucht, daß die anderen sich schweigend seinen Vorschlägen fügten und die Führerschaft über die kleine Schar ganz unmerklich in seine Hände überglitt.

Für Erna Hartwig war dieses Zielbewußtsein, diese Umsicht und überlegene Ruhe bei dem jungen Apotheker etwas vollkommen Neues. Sie konnte denn auch eine anerkennende Bemerkung nicht unterdrücken, auf die Pelchersen gelassen erwiderte:

„Hier bin ich in meinem Element, gnädiges Fräulein. Alles Abenteuerliche hat mich stets gereizt. Und daß ich jetzt eben bei diesem Kriegsrat an manches gedacht habe, was unsere Gefährten vielleicht übersehen hätten, kann ich mir kaum als besonderes Verdienst anrechnen. Vergessen Sie nicht, daß ich sowohl in Indien als auch in Südamerika längere Jagdexpeditionen allein ausgerüstet und unternommen habe, nur begleitet von einem Dutzend Eingeborener, deren Sprache mir so gut wie fremd war. Schließlich hat doch unsere Flucht in die Wälder einige Ähnlichkeit mit so einem Jagdausflug in wenig bewohnte, tropische Gegenden.“

Aus der Wohnung des Lehrers, der den deutschen Geiseln hatte das Feld räumen müssen, wurde nun alles zusammengesucht, was den Flüchtlingen während ihres Aufenthaltes in den Wäldern von Nutzen sein konnte. Viel war es ja nicht, was hier gefunden wurde. Immerhin aber doch Sachen, die gut zu brauchen waren, allerlei Handwerkszeug, Nägel, Schrauben, zwei für Tranfüllung eingerichtete Laternen, Decken, ein Ballen grobe Leinwand, etwas Wäsche, einige Kleidungsstücke und manches andere.

Aus diesen Gegenständen wurden vier Packen hergestellt, die man den beiden kräftigsten der vier Wagenpferde, welche im Stall des ehemaligen Jagdschlosses untergebracht waren, aufladen wollte.

Um den armen Schulmeister für den Verlust seiner Habe zu entschädigen, legte Spelnik einhundertundfünfzig Mark in Goldstücken, die den Kosaken glücklich entgangen waren, zwischen die Blätter eines auf dem Ofensims liegenden Andachtsbuches.

6. Kapitel.

Gerade als Karl Timuleit sich dann nach dem Stalle begab, um die beiden Pferde, die man als Lasttiere benutzen wollte, anzuschirren, blinkte aus dem leichten Regenschleier das Licht einer sich nähernden Laterne hervor, und gleichzeitig hörte der junge Deutsche auch die Stimme Assumoffs und des blonden Unteroffiziers.

Das war eine gefährliche Überraschung. Timuleit hatte nicht damit gerechnet, daß der Leutnant in Begleitung nach dem Schulhaus kommen würde.

Dieser hatte nun auch des früheren Hausdieners Laternen bemerkt und rief deren Träger argwöhnisch an. Dann, nachdem er Timuleit an der Sprache erkannt hatte, ging er weiter, während der Kurländer sich mehr im Hintergrund hielt.

Assumoff war stark angetrunken. Als er sah, daß der Deutsche einen Karabiner am Riemen über der Schulter trug, lachte er dröhnend.

„Hast dich ja ordentlich als Gefangenenwärter herausgeputzt, Brüderchen! – Sag’, wo wolltest du denn hin? Und wo sind unsere beiden Posten?“

„Der eine wird gerade hinter dem Hause sein, der andere steht im Flur als Wache vor den Türen. Ich habe seinen Dienst ihm ein wenig hier draußen abgenommen und mache eben die Runde.“

Timuleits Stimme zitterte doch leicht vor Erregung. Alles stand jetzt auf dem Spiel. Gelang es nicht, auch diese beiden Feinde ohne Lärm unschädlich zu machen, so konnte die Sache recht schlimm enden.

Der Leutnant, der seinen Mantel lose um die Schultern gehängt hatte, stützte sich auf seinen Säbel und schien zu überlegen.

Dann wandte er sich an dem Unteroffizier, der mit der Laterne einige Schritte hinter ihm stand.

„Boris Marchinski, du kannst jetzt ins Dorf zurückkehren. Ich bin müde und bleibe vielleicht die Nacht über hier.“

Timuleit fiel eine Zentnerlast vom Herzen. Leider kam sein befreites Aufatmen zu früh.

Der Unteroffizier erwiderte nämlich:

„Mir war’s eben, als ob sich in der Haustür eine Gestalt bewegte. – He, du da vorn, komm’ mal her!“ rief er dann laut.

Keine Antwort.

„Du wirst dich getäuscht haben,“ meinte der Leutnant, der Marchinski gern schnell losgeworden wäre. „Wer soll’s auch sein? Dort ist uns einer unserer Leute.“ – –

„Laß das laute Schreien …!“ befahl er barschem Tones, als der Unteroffizier abermals ein mißtrauisches „Halt – wer da?!“ hervorstieß.

Da entfernte sich der Kurländer endlich. Aber Timuleit wurde das Gefühl nicht los, daß der Mann irgend einen Verdacht geschöpft habe.

Deshalb raunte er auch Assumoff leise zu:

„Der Unteroffizier ahnt vielleicht, weshalb ein Teil meiner Landsleute gerade hier untergebracht worden ist. Vielleicht ist er neugierig und bleibt in der Nähe.“

Der Kosakenoffiziere stampfte mit dem Säbel auf.

„Er soll’s wagen …!! – He, Marchinski,“ rief er mit unterdrückter Stimme dem sich immer mehr verlierenden Laternenschimmer nach, „du gehst jetzt sogleich und revidierst die Posten im Dorf – verstanden?!“

Aber der Unteroffizier war wohl schon zu weit entfernt. Jedenfalls gab er keine Antwort.

„Laß ihn laufen!“ brummte Assumoff, dessen Atem auf Schritte nach Alkohol roch. „Der dumme Kerl kriecht lieber ins Stroh, als daß er hier im Regen herumspionieren wird. – Komm’ jetzt. Es ist wenig behaglich hier draußen. Im Hause wird’s dafür hoffentlich desto angenehmer werden …“

In der Haustür führte eine von Gras überwucherte Steintreppe von wenigen Stufen hinab.

Der trunkene Leutnant stolperte über einen bloßen Stein und schlug lang hin. Er mußte sich das eine Schienbein arg zerschunden haben, da er laut fluchte, ohne sich sofort wieder zu erheben.

Diese Gelegenheit war zu günstig. Timuleit stellte die Laterne beiseite und packte zu. Sein Hände legten sich wie Eisenklammern um Iwan Assumoffs Hals.

Der Leutnant schlug mit Armen und Beinen um sich. Aber er kam nicht mehr hoch. Immer matter wurden seine Bewegungen. Und dann glitten auch schon Pelchersen und Spelnik aus der Tür, jeder mit einem Strick versehen. Die ersten Schlingen legten sich um des halb Erwürgten Hände und Füße …

Da – drei Köpfe flogen hoch – da plötzlich Marchinskis drohende Stimme:

„Weg da von dem Leutnant, Gesindel, oder ich schieße …!“

Kaum sechs Schritte vor der Treppe stand er, die Laterne vor der Brust befestigt. Und in der Hand hielt er schußbereit seinen Karabiner.

Timuleit überschaute mit einem Blick die mehr als bedrohliche Lage. Er suchte Zeit zu gewinnen.