Hauptmenü

Sie sind hier

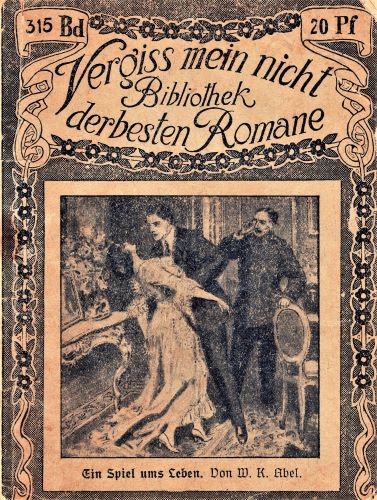

Ein Spiel ums Leben

Vergiß mein nicht

Bibliothek der besten Romane

Band 315

Ein Spiel ums Leben.

Roman von

W. K. Abel.

Verlag moderner Lektüre, G. m. b. H., Berlin S. 14.

Dresdenerstraße 88–89.

Nachdruck verboten. – Alle Rechte vorbehalten.

1. Teil.

Das Haus der Rätsel.

1. Kapitel.

Mein „Roman“.

Vor drei Tagen wurde ich verhaftet. Abends um neun Uhr. Besser: gegen neun, denn die Uhren sind jetzt im Kriege merkwürdig unzuverlässig trotz europäischer Normalzeit, – genau wie die Menschen. – Wem soll man noch trauen? Am besten niemandem …! Ich glaube, damit kommt man am weitesten, – aber nicht ins Gefängnis, … wie ich!

Fast drei Tage habe ich gebraucht, ehe ich meine gesunden fünf Sinne nach dieser Katastrophe wieder beisammen hatte. Vor ein paar Stunden merkte ich, daß sich meine Gedanken klärten. Bis dahin glichen sie einem wirren Knäuel Garn, in dem man wohl das Fadenende glücklich erwischt hat, ohne es jedoch weiterverfolgen zu können in der Unmasse von Schlingen, Knoten und Verhedderungen.

Und als ich diese Besserung gemerkt hatte, da lief ich zur Zellentür und riß an dem Klingelzug mit aller Kraft.

Die zwei Beamten kamen herbeigestürzt.

„Was gibt’s? Wollen Sie ein Geständnis ablegen?“ fragte der eine voller Hoffnung.

Ich lachte bitter auf. – Richtig: Geständnis ablegen!! – Das hatte mir ja der Mann, der die Untersuchung gegen mich führte, in diesen drei Tagen bei dem Dutzend von qualvollen Verhören regelmäßig „wohlwollend“ geraten und strenger hinzugefügt: „Bedenken Sie – es geht um das Leben!“ Ja, qualvoll waren diese Vernehmungen gewesen, mehr noch als das! Eine Höllenpein! – Ich wußte ja nichts auszusagen, wußte keine Antwort auf all die Fragen, war wie stumpfsinnig, fühlte nur, daß man mein Schweigen für raffinierte Klugheit hielt, daß ich meine Lage durch meine Geistesverfassung und die daraus entspringende Verworrenheit meiner wenigen Angaben verschlimmerte. – –

Und nun kam mir der Beamte mit derselben Frage: Wollen Sie ein Geständnis ablegen? –!!

Welche Wichtigkeit mußte man also wohl dem, was ich angeblich wissen sollte, beilegen, daß man so darauf lauerte, mich endlich zum Reden zu bringen!!

Meine armselige Person war mit einem Male der Mittelpunkt des Wunschkreises einer Anzahl von Dienern des Staates geworden, die sich bis dahin den Teufel was um den Privatlehrer Doktor Alexander Werra gekümmert hatten; ich wurde beinahe mit liebevoller Fürsorge wie ein seltenes Wertstück behandelt, – ja, anders kann ich die Art und Weise meiner Unterbringung mit allem Drum und Dran nicht nennen.

Kerker – Gefängnis …! Die Bezeichnungen passen eigentlich nicht recht für den Raum, in den ich als Untersuchungsgefangener gebracht wurde, nachdem drei Leute mich in der stillen Villenvorstadt blitzschnell überwältigt und in ein Auto geworfen hatten, wo mir sofort eine Decke über das Gesicht gebreitet ward, die erst verschwand, als ich mich hier in diesem Zimmer befand.

Meine Zelle ist nämlich ein Zimmer, zwar klein, aber ganz behaglich eingerichtet. Vor dem einzigen Fenster sind von innen dicke, eiserne Laden befestigt, die stets geschlossen bleiben. Kein Lichtstrahl dringt durch die geringste Spalt zu mir herein. Tag und Nacht sind hier gleich. Am Tage brenne ich eine Petroleumlampe. Nachts lösche ich sie aus. Das ist der Unterschied.

Die Tür ist auch aus Eisen. Und dahinter gibt es noch eine zweite aus Holz. So höre ich nichts, was in dem Raum vor meiner Zelle geschieht, nichts, keinen Schritt – kein Sprechen – kein Hüsteln – nichts – nichts. In den Türen aber, die die eine nach außen, die andere nach innen schlagen und nur millimeterweiten Zwischenraum haben, ist oben ein Guckloch angebracht. Ich weiß, daß ich durch dieses ständig beobachtet werde – ständig, auch nachts. Das Gefühl, daß dort hinter Eisen und Holz stets ein Blick meine Bewegungen überwacht, macht mich nervös, krank. Vielleicht gewöhne ich mich allmählich daran.

Wo ich mich befinde, ich meine in welchem Gebäude der Stadt, davon habe ich keine Ahnung. Die Fahrt in dem geschlossenen Auto nach meiner seltsamen Verhaftung dauerte meiner Schätzung nach kaum fünf Minuten. Also kann es weder das Militär- noch das Gerichtsgefängnis sein. Beide liegen, von der Villenkolonie aus gerechnet, am anderen Ende des Ortes. Bis dahin hätte selbst ein sehr schnell dahinrasender Kraftwagen eine halbe Stunde gebraucht.

Meine beiden Wächter tragen keine Uniform. Es sind scheint’s sogar mittlere Beamte, würdige, ältere Herren, wie zusammengeleimt aus Aktenstaub, Tinte und Papier. Mir gegenüber spielen sie die Taubstummen, falls ich Fragen oder Wünsche äußere. Ein Nicken, ein Kopfschütteln waren bisher die einzigen Äußerungen, die sie mir spendeten. Nur vorhin, als ich fast den Klingelzug – elektrische Einrichtungen gibt es nicht – abriß, vergaßen sie die ihnen zweifellos erteilten strengen Befehle und bewiesen, daß sie sprechen konnten, – – weil sie hofften, ich würde … gestehen …!!

Wenn ich nur wüßte, was … was …?! – –

Das Essen ist hier vorzüglich. Auch sonst fehlt es mir an nichts. Ich bin leidenschaftlicher Raucher. Dort vor mir steht eine Kiste guter Zigarren und eine große Blechschachtel Zigaretten. – –

Wie enttäuscht waren meine beiden Aufseher, als ich erklärte, ich bäte um ein paar Lagen guten Schreibpapiers, eine Kugelspitzfeder, an die ich gewöhnt sei, und Tinte. Ich müßte mich irgendwie beschäftigen. Sonst würde ich verrückt werden. Einen Roman wolle ich schreiben. Das würde mich ablenken, meinen Geist wieder in normale Verfassung bringen.

„Einen Roman?!“ sagte der eine der würdigen Männer gedehnt.

Diesmal nickte ich – sehr energisch! – Sonst nickten sie …!

Dann gingen sie mit langen Gesichtern wieder hinaus.

Eine Stunde später hatte ich, was ich haben wollte, setzte mich an den viereckigen Tisch vor dem alten Ledersofa, schob die Tischdecke zurück, stellte die Lampe links neben mich und … tauchte die Feder ein.

Aber ich habe noch ein halbes Dutzend Zigaretten verraucht, bevor ich die große Erleuchtung hatte, bevor ich mit fester Hand als Titel die Worte mit Zierschnörkeln malte: Ein Spiel ums Leben.

Hat man den Federhalter in der Hand und vor sich einen reinen Bogen Papier, darf man dann noch dem sich kräuselnden Rauchschwaden der zwischen den Fingern der Linken glimmenden Zigarette nachschauen, wie der nach oben zu immer schwächer, undeutlicher wird, so kommen einem meist gute Gedanken, – wenigstens Menschen von meiner etwas träumerischen Veranlagung.

Mein guter Gedanke war der, daß ich dem Herrn, der die Untersuchung in meiner Sache leitete, mündlich nichts – gar nichts mitteilen, sondern alles nur in Form einer Erzählung zu Papier bringen wollte. – Dies hatte meiner Ansicht nach verschiedene Vorteile. Beim Nachdenken über die Ereignisse, die ich schriftlich schildern wollte, mußten mir notwendig weit mehr Einzelheiten einfallen, als wenn ich mündlich darüber Bericht erstattete oder auf Fragen Antwort gab. Außerdem hoffte ich auch, auf diese Weise leichter völlige Klarheit darüber zu gewinnen, was mich eigentlich in diese traurige Lage gebracht haben kann. Schließlich werde ich – vielleicht! – meine Häscher davon überzeugen (sie sollen diesen „Roman“ ruhig lesen!), daß ich tatsächlich ein ganz harmloser Sterblicher bin, der zwar merkwürdige Dinge erlebt hat, für die er keine rechte Erklärung findet, aber an diesem ganzen Erleben schuldlos ist. – –

Ich höre die äußere Tür aufschließen. – Richtig. Es ist vier Uhr nachmittags, also die Stunde, wo ich frisches Gebäck und ein Kännchen Kaffee erhalte.

Ich habe mich nicht geirrt: der Nachmittagskaffee – und als unwillkommene Zugabe der Untersuchungsrichter – falls es ein Richter ist …!

2. Kapitel.

Ich führe meine Mitbewohner vor.

Eine Stunde später.

Ich bin wieder allein. Mein Peiniger ist genau so enttäuscht abgezogen wie vorher die beiden Aufseher. Er hat meinen Romananfang gelesen, hat den Kopf geschüttelt und gesagt, er würde mir einen Spezialarzt für Nervenleiden schicken.

Er hält mich für leicht verrückt.

Und doch quälte er diesen armen Halbirren mit einigen hundert Fragen, auf die dieser abwechselnd durch Kopfschütteln und ein „Nein – kann mich nicht darauf besinnen“ antwortete.

Der Peiniger ist ein gut gekleideter Herr von Mittelgröße. Mager, sehr gemessen und sehr schlau offenbar, läßt er sein glattrasiertes Gesicht stets in Güte und Wohlwollen leicht erstrahlen. Aber die Augen hinter den Gläsern der goldenen Brille bohren und tasten an meiner Seele herum.

Falls er mit einem freundlichen „Guten Abend“ sich verabschiedete, fügte er noch hinzu:

„Wirklich, Sie täten besser, Herr Doktor, das Spiel aufzugeben, bei dem Ihr Leben der Einsatz ist. Wir werden Sie klein kriegen, wie man zu sagen pflegt. Verlassen Sie sich darauf!“

Ich habe heute mit wachem Geist sehr genau alle seine an mich gerichteten Fragen kritisch geprüft. Aber ich bin auch dadurch nicht klüger geworden.

Weswegen hat man mich verhaftet …?! – Ich weiß es auch jetzt noch nicht. – –

Ich beginnen wieder zu schreiben. Es macht mir Vergnügen. – Ein Roman …?! Hm – bis jetzt sieht der Inhalt der ersten Blätter verdammt wenig danach aus. – –

* * *

Es gibt Romane, die in einem Phantasielande, wenn auch in Europa, spielen. Wozu soll ich’s nicht ebenso machen und alles vermeiden, was verräte, wo meine Geschichte beginnt, zumal ich mir dadurch überflüssige Schilderungen von Örtlichkeiten usw. sparen kann. Ich sage absichtlich: beginnt! Ihr Ausgang ist ja noch gar nicht abzusehen. Sie endet vielleicht … am Galgen …! –

Alexander Werra heiße ich, bin dreißig Jahre alt, habe neuere Sprachen studierte, es bis zum Doktor der Philosophie ohne Staatsexamen gebracht und mich als armer Teufel schlecht und recht durch Privatstunden ernährt, die ich minderbegabten Schülern billig, aber gründlich und gewissenhaft erteilte.

Der Krieg machte mich noch ärmer. Die Kreise, aus denen mein Dressurmaterial stammte, bekamen es mit der Sparsamkeit. In den Schulen wurde ja auch weniger verlangt. Mithin konnte man das Geld für Nachhilfe besser verwenden. So sanken denn meine Einnahmen bis auf die Hälfte der früheren langsam herab. Ich hatte Mühe, die Miete für meine zwei Zimmer zu bezahlen, die ich mir mit dem Hausrat meiner verstorbenen Eltern ausmöbliert hatte.

Alles wurde teurer. Wollte ich nicht noch schlechter essen, so mußte ich die beiden Zimmer, – eine kleine Küche gehörte auch dazu – aufgeben und mich mit einem Raume begnügen.

Ich ging auf Wohnungsjagd, fand schließlich auch in einem vierstöckigen, großen Hause an der Grenze der Stadt, wo die Villenkolonie begann, eine Mansardenstube mit zwei schrägen Fenstern und schöner Aussicht über den gegenüberliegenden Friedhof hin nach den fernen, bewaldeten Hügeln, vor denen sich der See wie ein glitzernder Strich hinzieht.

Am 1. April zog ich ein. Der Hauswart, ein plump vertraulicher Mensch mit vier üblen Früchtchen von heranwachsenden Söhnen, fragte mich gleich am ersten Tage aus, weswegen ich denn nicht zum Militär eingezogen wäre. Ich sei doch ganz kräftig und gut gebaut.

Von Netzhautablösung und ihrer Gefährlichkeit hatte er keine Ahnung. Eine solche krankhafte Veränderung des Auges war ihm gänzlich unbekannt. Ich hatte denn auch das Gefühl, daß er mich für einen Drückeberger hielt. Das war mir nicht ganz gleichgültig. Verbreitete er diese seine Ansicht über mich im Hause und in der Nachbarschaft, so würde man mich mit einer gewissen Verachtung strafen. Die Hoffnung auf neue Schüler in dieser Gegend wurde dadurch zweifellos geringer.

Das Haus hatte acht Wohnungen zu je vier Zimmern und zwei Mansardenstuben. In diesen letzteren hatte ich rechter Hand der Treppe, linker Hand aber ein Lohndiener, der nebenbei auch Fremdenführer, Kinoschauspieler in Bedientenrollen und noch manches andere war, Unterkommen gefunden. Im vierten Stock waren die beiden Wohnungen zu einer einzigen vereinigt worden. Diese acht Zimmer hatte ein Oberst a.D. seit zwei Jahren inne, der jetzt im Kriege wieder im Stabsgebäude der Stadt an leitender Stelle beschäftigt war. Ich will den Oberst Maklakow nennen. Das klingt bulgarisch. Mein Roman kann ja auch in Bulgarien spielen.

Mit mir zusammen zogen auch rechts in der dritten und zweiten Etage neue Parteien ein. Die Leute kamen von auswärts, und zwar hatte der gelähmte Herr Rentier Steiner mit seiner Tochter die freistehenden vier Zimmer des zweiten Stocks gemietet, während der frühere Gutsbesitzer von Blaschy, ein Junggeselle von künstlich herausgeputzter Jugendlichkeit, sich für den dritten entschied.

Steiner und Blaschy sind erfundene Namen, genau so wie Land und Stadt dieses meines Erstlingsromans.

Nach vierzehn Tagen bereits hatte ich dank der Geschwätzigkeit des Hauswarts über die Bewohner des Hauses weit mehr erfahren, als ich wollte.

In Betracht kommen hier nur der Oberst Maklakow, Steiners und Blaschy. Von ersterem habe ich bereits einiges erwähnt. Er war wohlhabend, hatte einen Sohn als Offizier an der Front, eine Tochter daheim und eine Frau, die sehr putzsüchtig war und einst Konzertsängerin gewesen sein sollte. Diese Dame fiel mir sehr bald durch ihren Toilettenluxus und ihr Parfüm auf, das man im Treppenflur noch roch, wenn sie ihn auch bereits vor fünf Minuten passiert hatte. –

Rentier Steiner war ein blasser, alter Herr mit grauem Patriarchenbart. Er wurde häufig von seiner Tochter im Rollstuhl spazieren gefahren. –

Herr von Blaschy ist gut mit „alternder Geck“ gekennzeichnet, sollte sein Gut durch Leichtsinn unter den Hammer gebracht haben und betätigte sich sehr bald nach seinem Einzug bei allerlei Wohlfahrtsvereinen in offenbar sehr selbstloser Weise, so daß man ihm den gefärbten Schnurrbart, das leicht gepuderte Gesicht und die sicher eine Billardkugel von Schädel verhüllende dunkelblonde Perücke gern verzieh.

Die beiden jungen Mädchen, Gisela Maklakow und Helene Steiner, habe ich mit Vorbedacht nicht näher geschildert. Sie kommen nachher ganz von selbst an die Reihe, nachdem ich noch den zweiten Mansardenbewohner, meinen Nachbarn jenseits der Treppe, erwähnt habe.

Der Lohndiener mit den zahlreichen Nebenberufen hauste auch erst ganz kurze Zeit in seiner hochgelegenen Stube. Nennen wir ihn Panszinski. Es war ein hagerer Mensch schwer bestimmbaren Alters. Er sah ganz wie ein Lakai oder Schauspieler für kleine Rollen aus. Um seinen Mund lag stets ein zuvorkommendes Lächeln. Wir lernten uns bald persönlich kennen – schon am dritten Tage, nachdem ich die Mansarde bezogen hatte. Er kam zu mir herüber, klopfte an und fragte, ob ich Hammer und Kneifzange besäße.

Diese Anknüpfung erschien mir etwas gemacht. Das Handwerkszeug sollte wohl nur seine Neugier bemänteln, seinen Nachbar aus nächster Nähe zu sehen und auch zu sprechen.

Panszinski machte auf mich sofort den Eindruck eines Menschen, der sich Mühe gibt, ungebildeter zu erscheinen als er es in Wirklichkeit ist. Er suchte die Ausdrucksweise einfacherer Volkskreise nachzuahmen, wurde in diesem Bestreben aber fast roh und gemein in seiner Rede, ohne verhindern zu können, daß er doch zuweilen Wendungen gebrauchte, die keinem Manne aus dem Volke geläufig waren.

Ich wurde nicht recht klug aus ihm, und er war mir recht unsympathisch. Er erzählte mir unaufgefordert, daß er erst drei Monate in der Stadt ansässig sei, aber schon infolge guter Zeugnisse bei dem jetzigen Mangel an Männern reichlich Beschäftigung habe.

Er blieb eine halbe Stunde, obwohl ich weder Hammer noch Kneifzange besaß und recht zurückhaltend zu ihm war. Er hinterließ bei mir den Eindruck, daß er mich habe aushorchen wollen. Vielleicht sah er in mir einen Drückeberger, den er zu denunzieren gedachte. Solche Anzeigen an die Militärbehörden waren ja auch ein Zeichen der Zeit. Kurz – ich wußte nicht, was ich aus ihm machen sollte.

Vier Tage nach seinem ersten Besuch kam er wieder zu mir. Dieses Mal abends. Er brachte mir kalten Braten und andere Eßwaren mit, erklärte, er könne mir die Sachen zu ganz geringem Preise als Gelegenheitskauf abgeben, und drängte sich mir förmlich auf, als ich dankend ablehnte. –

Ich gebe zu, daß mir seine Fürsorge wohltat. Ich hatte seit Tagen nur von trockenem Brot und dünnem Kaffee gelebt, da ich mir das Geld zu einem neuen Anzug zusammensparen mußte. Einen Stundenlehrer mit dürftiger Kleidung beschäftigt niemand gern.

Panszinski verabschiedete sich sehr bald wieder. Der Widerspruch in seiner Ausdrucksweise und in seinem Benehmen war derselbe geblieben. Er mußte fraglos eine bessere Schulbildung genossen haben. – Wozu verbarg er das vor mir …?! – –

Am 17. April machte ich dann die Bekanntschaft Helene Steiners auf folgende Weise.

Nach der Villenkolonie zu gab es in unserer Straße einen öffentlichen Park, der in seinem rückwärtigen Teile an einen Exerzierplatz grenzte. In dem Park war es jetzt im Frühling wunderschön. Ich habe von jeher die Natur geliebt. Und viele Stunden meiner leider nur zu ausgedehnten freien Zeit brachte ich dort unter den alten Bäumen auf einer Bank zu, einer ganz bestimmten, meinem Lieblingsplätzchen. Eines Vormittags fand ich sie besetzt. Helene Steiner saß dort und hatte den Rollstuhl ihres gelähmten Vaters dicht neben sich geschoben. Ich wollte kehrtmachen, um die beiden nicht zu stören, als der alte Steiner mich anrief und mit schwerer Zunge sagte, er wisse, daß dies mein Stammplatz sozusagen wäre. Er würde ihn daher sofort räumen.

So kamen wir ins Gespräch, und so habe ich zum erstenmal eine Stunde neben Helene gesessen und mit ihr und ihrem Vater geplaudert.

3. Kapitel.

Pik-Neun.

Ich habe hier meine schriftstellerische Tätigkeit für eine Stunde unterbrochen und mein Abendbrot verzehrt, das mir einer der auf Befehl taubstummen Männer wie immer mit dem Glockenschlage acht Uhr hereinbrachte.

Nun kann ich wieder beginnen. – –

* * *

Helene hat damals sofort auf mich einen tiefen Eindruck gemacht. – Sie war hell gekleidet, so recht frühlingsmäßig. Ihr feines, zartes Gesicht, ihr reiches blondes Haar und ihr sanftes Wesen hätten wohl auch einem Manne, der mehr Frauen kannte als ich und daher ein schärferer Kritiker gewesen wäre, gefallen.

Ich bin dem weiblichen Geschlecht gegenüber stets etwas linkisch und schüchtern gewesen. Helenes ganze Art gab mir schnell meine Sicherheit zurück. Sie hatte so gütige, blaue Augen, die niemand in Verwirrung setzten und stets zu sagen schienen: „Ich meine es gut mit allen Menschen.“

Ihr Vater war seit Jahren infolge eines Schlaganfalls nur noch eine bedauernswerte Ruine, konnte nur mühsam die Worte herausbringen, hatte aber für alles Interesse und war keineswegs verbittert. Er war Kaufmann in einer anderen Stadt gewesen.

Diese erste Stunde des Beisammenseins mit Helene ließ mir die Welt in anderem Lichte erscheinen. Als ich daheim in meiner Dachstube ankam, habe ich ein Gedicht auf den Frühling gemacht, in dem eine Bank im Park, blondes Haar und blaue, seelenvolle Auge vorkamen.

Am Abend dieses selben Tages begann dann das Merkwürdige.

Ich hatte mit Steiners auch über unser Haus und seine Bewohner gesprochen, wobei Helene betont hatte, daß ihr Vater und sie noch niemanden von den anderen Leuten kennengelernt hätten, nicht einmal von Ansehen, weil sie so ganz für sich lebten. Bei dieser Gelegenheit war der alte Herr unruhig geworden und hatte sich die Bemerkung herausgequält, daß er es sehr gern sehen würde, wenn seine Tochter irgendwie Anschluß an eine Altersgenossin finden könnte.

„Helene ist jung. Und Jugend gehört zu Jugend. – Sie soll nicht ihre besten Jahre allein mit dem alten Vater vertrauern. Zu meiner Pflege ist ja unsere Köchin da, eine sehr zuverlässige Person, die schon viele Jahre bei uns dient.“ – So ungefähr hatte er gesagt. –

Ich erwähne dies alles nur, weil diese Äußerungen sehr bald eine gewisse Bedeutung gewannen.

Ich hatte bis neun Uhr zwei Knaben in die Geheimnisse der griechischen unregelmäßigen Steigerung eingeweiht und kam gegen halb zehn nach Hause, – hungrig, müde und doch mit froh bewegter Seele. Die Erinnerung an den frischgrünen Park und an Helenes weiche, gütige Stimme war noch so lebendig in mir.

Sehr langsam stieg ich die Treppe, die mit dicken Läufern belegt war, empor. Es ist ja überhaupt ein selten gut gehaltenes Haus. Der Besitzer knausert nicht. Er will den Einwohnern für den Mietzins auch etwas bieten.

Es war sehr still im Treppenflur, sehr. Die elektrischen Lampen in den blaugrünen Schalen – sehr geschmackvolle Beleuchtungskörper – brannten.

Dann hörte ich in der dritten Etage eine Tür öffnen und schließen – die Flurtür einer der beiden Wohnungen. Welcher, konnte ich nicht genau sagen, glaubte aber, daß jemand die Wohnung des Herrn Blaschy verlassen habe, und dieser Jemand kam jetzt auch sehr eilig die Treppe herab.

Ich war gerade stehen geblieben, um ein Taschentüchlein aufzuheben, daß auf einer der Stufen lag. Ein feines Spitzentuch, winzig klein, stark nach Veilchen duftend, hielt ich nun in der Hand. Mein erster Gedanke war: Vielleicht gehört es Helene! – Das wäre dann ein Grund gewesen, morgen Vormittag bei Steiners vorzusprechen.

Ich hatte das Tüchlein schnell in die Tasche gesteckt, um es wie ein kostbares Gut vor den Augen dessen, der mir von oben entgegenkam, zu verbergen.

Aber die Dinge nahmen einen anderen Verlauf – einen ganz anderen. Ich hätte das duftenden Tüchlein ruhig in der Hand behalten können. Die Person, die es so eilig hatte, tauchte nicht auf. Da beugte ich mich, dicht vor dem Treppenabsatz zwischen dem ersten und zweiten Stock stehend, vor und … prallte sofort wieder zurück.

Ich hatte Herrn von Blaschy hinter der fraglos nur angelehnt gewesenen Flurtür des Rentiers Steiner verschwinden sehen, hörte nun auch, wie diese Tür leise ins Schloß gedrückt wurde.

Ich war so sprachlos, daß ich eine ganze Weile regungslos dastand.

Was hatte das zu bedeuten?! – Blaschy, der alternde Geck, besuchte um diese späte Stunde noch den Rentier?! Und – er war doch fraglos erwartet worden …! Das bewies ja die Tatsache, daß die Flurtür nur angelehnt gewesen sein konnte. Hatte ich doch weder läuten noch aufschließen gehört!

Ich will hier einfügen, daß die Nebenwohnung des zweiten Stockwerks insofern zur Zeit leer stand, als die Mieter verreist waren, und zwar voraussichtlich für die ganze Kriegsdauer, wie mir der Hauswart erzählt hatte. –

Nachdem ich mich etwas gefaßt hatte, war mein erster Gedanke: „Steiners haben dich belogen! Ihnen sind die Mitbewohner des Hauses durchaus nicht unbekannt! Jedenfalls kennen sie diesen Blaschy sehr genau …!“

Dann ging ich in meine Mansardenstube hinauf, setzte mich im Dunkeln an das Fenster in den alten Lehnsessel und begann mein Erlebnis von allen Seiten kritisch zu beleuchten. –

Nein – Helene konnte mich nicht absichtlich belogen haben – niemals! Vielleicht war ihr Vater plötzlich erkrankt, und sie hatte in ihrer Angst die Köchin zu Blaschy nach oben geschickt, damit er ihr beistehe. – Ja – diese Möglichkeit war wohl die richtige Lösung dieser auffälligen Beobachtung, die ich auf der Treppe gemacht hatte …!

Mir wurde leichter ums Herz, Helenes in meiner Erinnerung bereits verdunkeltes Bild strahlte wieder in früherer Reinheit.

Ganz heiter schaltete ich die Lampe über dem Mitteltisch ein und öffnete dann nochmals meine Stubentür, um aus meinem draußen angebrachten Briefkasten die Zeitung herauszunehmen. Außerdem fand ich aber noch drei Briefe vor. Zwei waren von Bekannten, die an der Front standen, der dritte trug den Aufdruck eines Herrenartikelgeschäfts, – also war wohl eine Reklameanzeige der Inhalt.

Ohne auf die Aufschrift zu sehen, riß ich diesen Brief zuerst auf, damit er auch sofort in den Papierkorb wandern könnte.

Zu meinem Erstaunen enthielt der Umschlag jedoch nichts als ein Blatt aus einem neuen Spiel Karten, eine Pik-Neun. – Es war ein Blatt von sogenannten französischen Karten. Die Rückseite zeigte ein merkwürdiges Muster, das wie ein großer, blauer Schmetterling mit ausgebreiteten Flügeln auf dunklerem Grunde aussah. Die Pik-Neun war nicht gerade aus bestem Papier hergestellt, hatte aber tadellosen Glanz, Goldecken und konnte noch nie zusammen mit den anderen Blättern des Spiels zu einem gemütlichen Skat oder etwa einem gefährlichen Jeu benutzt sein.

Das war wirklich mal eine seltsame Sendung! – Als ich nun aber nochmals den Umschlag zur Hand nahm, da zuckte ich leicht zusammen. – Der Brief war gar nicht an mich, sondern „an den Kinoschauspieler Herrn Wladislaw Panszinski“ gerichtet …!!

Die Sache war mir sehr unangenehm. – Panszinski hatte sich trotz der billigen Nahrungsmittel meine Sympathie nicht zu erwerben vermocht. Deshalb wollte ich es auch vermeiden, ihn in seiner Stube aufzusuchen. Ich fürchtete, daß er noch vertraulicher werden könnte.

Die Briefklappe ließ sich zum Glück, ohne neuen Klebstoff zu verwenden, ganz gut und auch unauffällig wieder schließen. Bevor ich jedoch die Pik–Neun wieder in den Umschlag schob, betrachtete ich sie mir nochmals ganz genau.

Warum ich das tat? – Ich vermag es wirklich nicht zu sagen. Es war wohl so eine Eingebung des Augenblicks, der ich einfach folgte.

Auf diese Weise nun fand ich folgendes heraus. – Hielt man die Karte so, daß der Lichtschein sie im richtigen Winkel traf, um die Glanzschicht hell aufleuchten zu lassen, dann waren auf der Rückseite die offenbar mit einem spitzen Radiergummi geschriebene Zahl 10, dahinter aber ein stehendes Kreuz und die Zahl 1 und 18, getrennt durch ein Komma, zu erkennen.

Wenn ich sage „geschrieben“, so stimmt das nicht ganz genau. Der Gummi hatte eben nur von der Glanzschicht gerade so viel weggenommen, das die Zahlen und das Kreuz, die über die ganze Breite der Rückseite hingingen, sich bei einer bestimmten Stellung der Karte zu einer Lichtquelle leicht abhoben wie mattere Striche.

Jetzt gewann die Pik-Neun für mich doch erhöhte Bedeutung

Ich habe wahrhaftig nie das geringste Interesse für Kriminalwissenschaften und ähnliches gehabt. Detektivromane sind mir noch heute ein Greuel. Wenn ich in meinem Leben drei von derartigen am Schreibtisch feinausgeklügelten Geschichten gelesen habe, so ist es viel.

Aber damals regte sich zum erstenmal bei mir so etwas wie die Lust, allerlei Folgerungen aus diesem Kartenblatt und der Art seiner Versendung zu ziehen.

Der Umschlag war der eines bekannten Geschäftes der Stadt. – Herrenartikel …!! Wie unverfänglich! Wir haben ja jetzt im Kriege Briefüberwachung. Aber so ein Reklameschreiben oder eine Rechnung einer mit Krawatten und so weiter handelnden Firma hätte kein Mensch angehalten! – Und weiter: Wurde der Brief wirklich geöffnet, dann lag nichts weiter darin als eine einzelne Spielkarte, die – wer weiß aus welchem harmlosen Grunde – dem vielseitigen Lohndiener zugeschickt wurde. –

Ich glaube, mehr als diese Erwägungen stellte ich damals am Abend des 17. April nicht an. Aber sie genügten doch, mir klarzumachen, daß die Karte alles andere als harmlos sei. Ich merkte mir daher genau die Zahlen, das Kreuz und das Muster der Rückseite, klebte den Umschlag zu, zog mir die Stiefel aus und schlich sehr leise nach der anderen Mansardenstube hinüber, schaute durch das Schlüsselloch, sah, daß im Zimmer kein Licht brannte, und warf den Brief in Panszinskis Kasten.

* * *

Es ist elf Uhr. Ich werde schlafen gehen. Vor dem Einschlafen aber werde ich mir überlegen, wie ich meinen „Roman“ morgen fortsetzen soll. Jedenfalls macht mir das Schreiben sehr viel Vergnügen. Und – vielleicht werde ich, wenn ich mir alle Einzelheiten auf diese Weise nochmals gründlich ins Gedächtnis zurückrufe, Zusammenhänge zwischen den verschiedenen kleinen, eigenartigen Begebenheiten herausfinden, die mir endlich Klarheit über die Frage verschaffen, ob es lediglich ein Zufall war, daß die Mieter in unserem Hause teilweise so seltsame Geheimnisse und Gewohnheiten hatten.

4. Kapitel.

Gisela.

Es ist zehn Uhr vormittags.

Soeben hat mich mein Peiniger verlassen. Er erschien, als ich gerade beim Morgenkaffee den Anfang meiner Geschichte überlas. Sein Besuch hat mich einer kostbaren Stunde Arbeitszeit beraubt. Ich habe ja jetzt eine Arbeit – meinen Roman!

Der Peiniger ließ sich die eng beschriebenen Blätter geben und studierte sie sorgfältig durch. Dann reichte er sie mir zurück und sagte:

„Sie machen mir die Sache sehr schwer, sehr …! Sie sind noch geriebener, als ich glaubte! Diese schriftlichen Bekenntnisse sind in ihrer Art ein Meisterstück. Ich bin gespannt auf die Fortsetzungen, die ich mir jetzt jeden Morgen durchlesen werde.“

„Ein Meisterstück? Wie meinen Sie das?“ fragte ich. In mir regte sich der Stolz des Romanschreibers.

Der Peiniger lächelte eigentümlich.

„Die Antwort werde ich Ihnen später geben,“ erklärte er.

Dann begann er wieder mit dem üblichen Programm, das mir langweilig wurde: er wollte allerlei belanglose Dinge wissen, forschte und bohrte, – so, wie nur er das verstand.

Getreu meinem Vorsatze schwieg ich oder … redete absichtlich Unsinn.

Schließlich aber empörten mich seine Hartnäckigkeit und Geduld.

„Wollen Sie mir nicht endlich sagen, Herr, was man mir vorwirft, weshalb ich hier gefangen gehalten werde, wo ich mich befinde und wer Sie eigentlich sind?!“ schrie ich ihn an. „Ich habe ein Recht, dies alles zu erfahren! Verstehen Sie mich – ein Recht!! Ich bin Bürger eines Staates, der …“

Der Peiniger streckte kopfschüttelnd und sehr hoheitsvoll die wohlgepflegte Hand gegen mich aus und fiel mir ins Wort:

„Sie sind der beste Schauspieler, Doktor, den ich unter Leuten Ihres Schlages angetroffen habe.“

Dann ging er mit höflichem Gruß davon.

Ich schämte mich, daß ich ihn so angebrüllt, als sei ich ein betrunkener Bierfahrer. Der Peiniger war mir an Gemütsruhe unendlich überlegen – unendlich …! –

Um diese letzte Szene schnell zu vergessen, ergriff ich die Feder und begann zu schreiben.

* * *

Nachdem ich den Brief unbemerkt in Panszinskis Kasten befördert hatte, zeichnete ich mir in meiner Stube aus dem Gedächtnis ungefähr das Schmetterlingsbild auf ein Stück Papier und schrieb darüber hinweg:

10 + 1, 18

Alles in den richtigen Größenverhältnissen.

Dann ging ich zu Bett.

Morgens, als ich mir vom Bäcker wie immer um halb acht mein Weißbrot holte, begegnete ich auf der Treppe der Köchin des Rentiers Steiner.

Daß sie Maruschka hieß, wußte ich schon. Sie war eine kleine, schwarzhaarige Person mit gelblicher Gesichtsfarbe, und nicht mehr ganz jung. Am auffälligsten an ihr waren die dunklen, blitzenden Augen. Wirklich – die reine Zigeunerin …!

„Maruschka,“ sprach ich sie an, „Ihr Herr war wohl gestern Abend plötzlich recht krank geworden? Geht es ihm schon besser?“

Sie schaute mich einen Moment ziemlich verständnislos an. Dann fragte sie ihrerseits:

„Woher wissen denn der Herr Doktor schon davon?“

„Weil ich gestern Herrn von Blaschy gegen halb zehn sehr eilig hinter Ihrer Flurtür verschwinden sah,“ erklärte ich und berichtete dann auch die Geschichte von dem Spitzentüchlein, das ich auf der Treppe gefunden und das mich zum Stehenbleiben veranlaßt hatte.

Maruschka nickte traurig mit dem Kopf.

„Ja, Herr Steiner hat gestern wieder eine neue Schlagberührung gehabt,“ sagte sie. „Und da hat Fräulein Helene mich in ihrer ersten Angst zu Ihnen nach oben geschickt, Herr Doktor. In meiner Verwirrung hörte ich aber nicht recht hin und klingelte bei Herrn von Blaschy an. Als dieser zu uns kam, war der gnädige Herr jedoch schon wieder bei Bewußtsein, und heute morgen ist ihm kaum noch etwas anzumerken.“

„Oh – das freut mich,“ meinte ich ehrlich. „Grüßen Sie also bitte die Herrschaften von mir, und ich lasse auch gute Besserung wünschen.“

Der Morgenkaffee und die trockenen Brötchen schmeckten mir heute doppelt gut. – Helene hatte zu mir geschickt …!! Ich jubelte! – Meine Hilfe hatte sie gewollt, – und alles war nun wirklich so aufgeklärt, wie ich es mir gleich zurechtgelegt hatte, – alles! Helene eine Lügnerin …!! Ich bat sie wegen dieser Gedankensünde von gestern tausendmal im Stillen um Verzeihung …! – –

Ich hatte Maruschka auch das Spitzentuch gezeigt. Sie erklärte, es gehöre ihrem gnädigen Fräulein bestimmt nicht. Aber vielleicht Fräulein Gisela Maklakow aus dem vierten Stock. Jedenfalls sei es ein recht kostbares Tüchlein. Die Spitzen seien echt Brüsseler.

Erst nachher fiel mir ein, daß eine Köchin für gewöhnlich kaum wissen dürfte, ob es sich um Brüsseler oder andere Spitzen handele. – Dieses „nachher“ war um elf Uhr vormittags, als ich mich bereits in meinen schwarzen Gehrock geworfen hatte, um das Tüchlein persönlich bei Oberst Maklakow abzugeben.

Warum ich es nicht einfacher durch den Hauswart hinschickte? – Sehr einfach. Not macht auch die bescheidensten Menschen aufdringlich. – Ich hoffte, daß ich so Gelegenheit finden würde, Frau oder Herrn Maklakow zu bitten, mich in ihren Kreisen als Privatlehrer zu empfehlen. –

Ich hatte einerseits Pech – anderseits Glück. Nur die Tochter des Hauses empfing mich. Sie war sehr liebenswürdig. Das Tüchlein sei Eigentum ihrer Mutter, und diese habe es schon sehr vermißt, da es zu einem Dutzend ähnlicher feiner Arbeiten gehöre, die ihr der verstorbene König Leopold von Belgien einst persönlich als Geschenk überreicht habe.

Einst …! – Ich dachte daran, daß Frau Maklakow ja einmal Sängerin und Leopold, der ewig junge, ein großer Verehrer von Frauenschönheit gewesen war. – –

Gisela als das zweite Weib, das bisher in meinem Leben eine Rolle gespielt hat, verdient etwas näher beschrieben zu werden.

Sie war das, was man eine rassige Schönheit nennt. Unter einer edelgeformten, von aschblondem, gescheiteltem Haar umrahmten Stirn glühten ein paar frohe, lebenslustige Augen. Die Nase, vielleicht etwas zu groß, verriet mit ihren dünnen, fast durchsichtigen Flügeln ebenso viel Temperament wie der volle, rote Mund. Die Kinnpartie wieder war fast zu energisch geformt. Dazu noch eine volle, schlanke Figur mit lebhaften, aber stets graziösen Bewegungen: das war Gisa Maklakow. Von den ihrigen wurde sie nur Gisa genannt.

Diesem jungen Mädchen gegenüber schämte ich mich, meine Bitte um Empfehlung bei Bekannten vorzutragen. Und mitten im Gespräch fragte sie mich dann plötzlich, als wenn sie sich an etwas Besonderes erinnerte, ob ich vielleicht die russische Sprache beherrsche.

Ich bejahte der Wahrheit gemäß.

„Das trifft sich gut, Herr Doktor,“ meinte sie eifrig. „Mein Vater äußerte gestern die Absicht, russischen Unterricht zu nehmen, da er im Stabsgebäude jetzt viel mit Aktenstücken zu tun hat, die man in der eroberten Festung Brest Litowsk gefunden hat.“

Jetzt schlug sie sich mit den Fingern ärgerlich auf den Mund.

„Wie kann ich nur!! Da habe ich ja eben ein Staatsgeheimnis verraten! Aber – Sie versprechen mir doch, Herr Doktor, von diesen Akten niemandem etwas zu sagen, nicht wahr?“

Ich gab ihr sogar mein Ehrenwort. Das beruhigte sie völlig.

Gleich darauf erschien das Stubenmädchen und begann mit Gisela an der Tür nach dem Flur eifrig zu flüstern. – Der Salon, in dem wir uns befanden, war nicht allzu groß. Und ich habe gute Ohren, sehr gute.

So hörte ich, wie das Stubenmädchen etwas von einer Schneiderrechnung sagte, von einem Boten, der das Geld unbedingt mitbringen solle, und ähnliches mehr.

Gisela entschuldigte sich und ging hinaus.

Es dauerte eine geraume Weile, ehe sie zurückkehrte. Sie sah nicht mehr so heiter aus wie vordem. Offenbar hatte sie Mühe gehabt, den Boten loszuwerden.

Ich wollte mich nun endlich verabschieden. Aber sie bat mich, noch zu bleiben, sagte dann ganz offen, daß sie mich gestern mit Steiners im Park zusammen gesehen habe, und bat mich daher, ihr Näheres über Fräulein Helene Steiner mitzuteilen, die auf sie einen sehr sympathischen Eindruck mache.

Vielleicht habe ich Helene etwas zu eifrig gelobt. Jedenfalls schaute Gisela mich verschiedentlich so seltsam prüfend an.

Dann kam Frau Markdorf von ihren Besorgungen aus der Stadt zurück. – Gisela und ihre Mutter hätte man für Schwestern halten können. Wahrscheinlich würden Frauenkenner sogar der reifen Schönheit der ehemaligen Sängerin den Vorzug vor der heiteren Jugendfrische der Tochter gegeben haben.

Die Frau Oberst war sehr gnädig zu mir, doch auch so etwas herablassend.

Als ich ging, war mir zugesichert worden, daß Herr Maklakow sich von mir sehr wahrscheinlich im Russischen unterrichten lassen würde. –

So, wie ich von Maklakows kam, eilte ich nach dem Park und meinem Lieblingsplätzchen.

Helene war da, saß lesend auf meiner Bank.

Ganz kameradschaftlich streckte sie mir zur Begrüßung die Hand hin, dankte für die Maruschka aufgetragenen Grüße und erzählte mir dann von der Erkrankung ihres Vaters, schalt ein wenig auf die nachlässige Köchin, die ihr den wildfremden Herrn von Blaschy zu Hilfe geholt habe und fügte schließlich hinzu, daß der frühere Gutsbesitzer ein ziemlich aufdringlicher Mensch sei, den sie gestern nur schwer wieder losgeworden wäre.

„Obwohl ich ihm in gewisser Weise ja zu Dank verpflichtet bin,“ meinte sie, „– ein fader Geselle bleibt es doch. Es war taktlos von ihm, eine ganze Stunde sich in unserer Wohnung aufzuhalten und mich mit Schmeicheleien über mein Äußeres zu überhäufen.“

Wie mußte Helene sich über Blaschy geärgert haben, wenn sie, die sanfte, gütige, so scharf sich ausdrückte …!!

Dann fragte sie mich, ob das Spitzentüchlein wirklich Fräulein Maklakow gehört habe.

Ich erzählte, daß ich es persönlich in der vierten Etage abgegeben habe und erwähnte auch, daß der Oberst vielleicht bei mir russischen Unterricht nehmen würde. Von den Brest Litowsker Akten schwieg ich natürlich. –

Wir blieben bis gegen ein Uhr zusammen und sagten uns erst vor ihrer Flurtür Lebewohl und … auf Wiedersehen.

„Auf Wiedersehen!!“

Das hatte Helene mir zugerufen, als ich schon eine halbe Treppe höher war. Ich war selig, überselig …! Und mein selbstzubereitetes Mittagessen schmeckte mir besser als ein Diner von sechs Gängen. –

Um zwei Uhr kam der Burschen des Herrn Oberst zu mir und bestellte, ich möchte doch, falls es meine Zeit erlaube, gegen sechs Uhr nachmittags bei den Herrschaften vorsprechen wegen der russischen Stunden.

So lernte ich auch Maklakow kennen, eine straffe, soldatische Erscheinung, etwas geradezu, aber sonst ebenso liebenswürdig wie seine Tochter. Wir verabredeten für jeden Tag eine halbe Stunde Unterricht. Die Zeit sollte immer für den nächsten Tag näher vereinbart werden.

* * *

Es ist halb eins, und ich bekommen mein Mittagessen vorgesetzt, – wieder von einem der würdigen taubstummen Herren.

Ich bin heute sehr guter Laune – sehr guter, und mache mir ein Vergnügen daraus, den Mann zu ärgern, indem ich das Essen für ungenießbar erkläre.

Soeben ist er mit dem großen Anrichtebrett wieder verschwunden.

5. Kapitel.

Helene und ich.

Nach einer halben Stunde brachte der Würdige andere Speisen.

Ich habe mit Appetit gegessen, bin eine halbe Stunde in meiner Zelle auf und ab gelaufen, um mir Bewegung zu machen, und sitze nun wieder am Tisch vor meinem „Roman“.

Das Schreiben macht mir immer mehr Spaß. Ich glaube, ich werde mich hier noch zum Schriftsteller ausbilden.

* * *

Den Oberst Maklakow eingerechnet hatte ich jetzt sechs Schüler, die mir täglich gerade genug einbrachten, um „von der Hand in den Mund zu leben“, wie man zu sagen pflegt.

Maklakows Arbeitszimmer, in dem der Unterricht stattfand, war ein sehr gediegen mit hellen, schweren Eichenmöbeln ausgestatteter Raum.

Der Oberst zeigte sich sehr fleißig und machte schnelle Fortschritte. Während der halben Stunde wurde er oft an das auf seinem Schreibtisch stehende Telephon gerufen, immer in dienstlichen Angelegenheiten. Auch brachten zuweilen Ordonnanzen in versiegelten Ledermappen eilige Depeschen, auf die hin der Oberst schnell eine Entscheidung treffen mußte.

Er war ein peinlich ordentlicher Mensch.

Alle Notizen, die er sich in Dienstsachen machte, alle ihm zugegangenen Schriftstücke schloß er sofort in einen kleinen Panzerschrank ein, der zwischen den Fenstern rechts von seinem Schreibtisch stand.

Der Unterricht litt durch diese Unterbrechungen natürlich erheblich. Meist wurden aus der halben eine ganze Stunde, die ich dann auch voll bezahlt erhielt.

So ging etwa eine Woche hin. Es war eine Woche recht schlechten Wetters. Viel Regen gab’s, so daß ich Helene nur ein einziges Mal allein flüchtig auf der Treppe sprach. Und daher sehnte ich mich so sehr nach ihr.

Daß ich sie liebe, war mir gerade in diesen Regentagen klar geworden.

Dafür trat ich wieder Gisela Maklakow näher. Dreimal hatte der Oberst mich nach dem Unterricht gebeten, an der Abendtafel der Familie teilzunehmen.

So hatte ich Gelegenheit herauszumerken, daß zwischen der schönen, putzsüchtigen Frau Maklakow und ihrem Gatten ein recht kühles Verhältnis bestand.

Gisa war sehr musikalisch. Ich spiele ebenfalls leidlich Klavier. Und vierhändige Sonaten waren es, die uns zu Freunden machten.

Dann erzählte mir Gisa eines abends strahlend, sie habe Helene Steiner in der Loge des Hauswarts unten kennen gelernt und sei entzückt von dieser Altersgenossin, die gleich ihr für klassische Musik schwärme.

Am folgenden Abend traf ich Helene bereits bei Maklakows an. Die jungen Damen waren sehr schnell Freundinnen geworden. Der Oberst erklärte mir bald ebenfalls, er finde Fräulein Steiner einfach reizend und sei froh, daß seine Gisa hier im Hause ein so selten feingebildetes und bescheidenes junges Mädchen zu näherem Verkehr gewonnen habe.

Ich war eifersüchtig auf Gisa. Fürchtete ich doch, daß, wenn wieder schöne Tage kamen, die Bank im Park auch von Gisa benutzt werden würde.

Zunächst hielten aber noch der Regen und … meine schlechte Laune an. –

In dieser Woche war es auch, als sich eines Abends Herr Panszinski wieder einmal bei mir blicken ließ.

Er kam mit einem besonderen Anliegen, bei dem freilich für mich Geld zu verdienen war. Daher nahm ich seinen Besuch auch geduldig hin.

Er brachte mir ein Filmdrama in Schreibmaschinenschrift, ein dreiaktiges Schauspiel, aus dem ich ihm seine Rolle – er hatte einen Diener zu spielen – herausschreiben sollte.

Panszinski blieb eine Stunde. Wir unterhielten uns über die Kinokunst. Und wieder stellte ich fest, daß der Mensch mit dem glatten Lakaiengesicht und der absichtlich rüden Redeweise öfters entgleiste und verriet, wie wenig diese Ausdrucksweise des Rowdy-Viertels zu seiner offenbaren Geistesbildung paßte.

Dieser Besuch erinnerte mich auch wieder an die beinahe schon vergesse Pik-Neun.

Als Panszinski gegangen war, zündete ich mir eine Zigarre an und legte mich ins offene Fenster. Die Luft war lau, und ein feiner Regen rieselte herab.

Ich grübelte wieder über diesen merkwürdigen Menschen und die noch merkwürdigere, an ihn gerichtete Botschaft – denn das war die Pik-Neun ja fraglos gewesen – nach.

Etwas Geheimnisvolles umgab diese Person. – Daß er Pole war, wenn auch nur von Geburt, leugnete er nicht. Weshalb auch?

Ich hatte das Licht in meiner Stube ausgedreht. Bevor ich dann im Dunkeln zu Bett gehen wollte (um die Elektrizitätsgesellschaft weniger verdienen zu lassen!), öffnete ich meine Stubentür, damit der Zigarrenrauch sich schneller verziehen sollte.

Ich zog mir, mich an einen Stuhl lehnend, die Stiefel aus.

Gerade hatte ich den zweiten auf den Teppich gestellt, als ich hörte, wie drüben Panszinskis stets etwas knarrende Tür geöffnet wurde, wie zwei Personen schnell noch einige leise Worte wechselten und die Tür dann wieder sachte zugezogen wurde.

Neugierig, wer der späte Besucher meines Nachbars gewesen sein könne, glitt ich auf Strümpfen – meine Stubentür war ja noch offen – auf den Bodenraum hinaus und eilte nach der Treppe hin.

Panszinskis Gast stieg, ohne die Nachtbeleuchtung einzuschalten, die Treppe fast lautlos abwärts. Dann vernahm ich in der herrschenden Stille ganz deutlich wie ein Schlüssel in ein Schlüsselloch eingebracht wurde.

Seltsam! – Wer konnte der Besucher sein?! Doch nur Herr von Blaschy – nur der!!

Dem Gehör nach war Panszinskis Gast in der dritten Etage zu Hause. Und dort wohnten außer Blaschy nur noch zwei alte Damen mit ihren zwei fettwanstigen Möpsen.

Blaschy?! – Was hatte der verkrachte Gutsbesitzer aber mit dem Polen zu tun? Ich hatte doch gestern noch unten im Hausflur gesehen, daß sie ohne Gruß aneinander vorübergingen …!

Während ich noch grübelnd am Treppengeländer stand, hörte ich im dritten Stock wieder ein Türschloß schnappen, darauf flüchtige Schritte die Treppe nach unten eilen, bis in die zweite Etage, und … dann war alles still.

Ich wartete noch mindestens eine halbe Stunde. Die Uhr der Kirche der Villenkolonie schlug Mitternacht, als ich endlich in mein Zimmer zurückkehrte, sehr, sehr vorsichtig meine Stubentür einklinkte, abschloß und mich dann in den Lehnstuhl am Fenster warf.

Was in aller Welt bedeuteten diese meine neuesten Beobachtungen …?! Was hatte der, der zuletzt die Treppe vom dritten zum zweiten Stock hinabgegangen war, so spät bei Steiners zu suchen, die hier ja einzig und allein in Betracht kamen …?! Und dieser „der“ konnte nur Blaschy gewesen sein – nur; dafür gab es genug Beweisschlüsse.

Mir war ganz wirr im Kopf. Sicher war ja das eine: hier im Hause gingen Dinge vor sich, die, wenn sie nicht geradezu das Licht des Tages zu scheuen hatten, doch jedenfalls nicht ganz reinlicher Natur waren. – Oder – sah ich etwa zu schwarz, handelte es sich doch um harmlose Vorgänge, die mir … die Eifersucht in meinem Hirn in ein anderes Licht rückte…?! – Ich dachte an jenen Abend, als der Rentier erkrankt war. Auch damals hatte ich mich zwecklos aufgeregt.

Und diese Erinnerung warnte mich: Urteile nicht vorschnell! Gib es auf, lediglich auf Grund von Erwägungen und scheinbar ineinandergreifenden Beweisgründen diese Vorgänge aufzuklären, die hier deine Seelenruhe stören, die dir das Bild der Geliebten mit verdunkelnden Schatten des Argwohns umgeben! –

Beobachte sie…!!

Das war das Hauptergebnis dieser Nacht, in der ich noch bis gegen drei Uhr wach lag und grübelte und grübelte.

Nicht nur über das Geheimnisvolle, das sich hier im Hause abspielte. Nein – auch über meine Liebe zu Helene suchte ich vor mir selbst offen Rechnung zu legen.

War es nicht eine Torheit, mich diesem Herzenstaumel hinzugeben …?! War es nicht die aussichtsloseste Neigung, die je im Herzen eines Mannes aufgekeimt war?! – Was war ich – was hatte ich einem Weibe zu bieten?! – Ein Privatlehrer, der schon allein für sich selbst kaum sorgen konnte und dessen Zukunft von den grauen Schleiern von Not und Dürftigkeit verhüllt waren.!!

Jedenfalls durfte ich es als anständiges Charakter nie wagen Helene meine Gefühle zu offenbaren, durfte sie auch nicht merken lassen, wie es um mich stand …!!

Mit einem Male freute ich mich so gar nicht mehr auf die sonnigen Tage im Park, die ja schließlich kommen mußten, nicht mehr auf meine Bank im Grünen mit der Aussicht auf den Exerzierplatz, wo die wehrhaften Männer, Alt und Jung, in die Geheimnisse militärischen Drills eingeübt wurden.

Endlich schlief ich ein. Ich träumte von Helene. Ich glaube, ich habe auch im Traum geweint vor Sehnsucht. Ich war ja seit meinem achtzehnten Lebensjahr ganz einsam gewesen. Wirkliche Freunde besaß ich nicht. Und nun, wo mein Herz mich zu einem jungen Weibe hindrängte, hieß es … verzichten!

Seltsam – seltsam, wie so vieles in meiner Geschichte: ich träumte auch von Gisa Maklakow! Welche Rolle sie in meinen Scheinerlebnissen jener Nacht spielte, weiß ich nicht mehr …

6. Kapitel.

Eine neue Karte im Spiel.

Ich habe soeben Kaffee getrunken.

Der Würdige, der mir heute den Nachmittagstrunk in meine Zelle brachte – die beiden wechselten sich bei meiner Bedienung ab –, geruhte heute plötzlich zu sprechen.

Der Herr Untersuchungsrichter (also der Peiniger) würde erst abends kommen, erklärte er.

Mir nur angenehm! Da werde ich in meinem „Roman“ wieder ein paar Seiten weiter sein.

Beim Kaffee habe ich mir überlegt, wie ich meine Niederschrift fortsetzen soll. Meine Vermutung, daß allerlei geringfügige Einzelheiten durch diese Art von „Geständnis“ in meiner Erinnerung wieder auftauchen würden, trifft zu, wie ich stündlich besser merke. Ich kann sogar die Tage genau auseinanderhalten, an denen dies und jenes passierte, vermag die Ereignisse in der richtigen Reihenfolge zu schildern.

* * *

Nach jenen neun Regentagen – es waren neun im ganzen, und nicht eine Woche, wie ich vorher angegeben habe – brachte die Nacht vom neunten zum zehnten einen heftigen Sturm, der am besten die Feuchtigkeit von den Straßen, Bäumen, Büschen und Blumen wegnahm.

Als ich morgens erwachte, schien die Sonne strahlend in meine Stube. Der Wind hatte sich plötzlich auch gelegt. Es wurde ein wunderbarer Frühlingstag.

Um elf Uhr wollte ich nach dem Park. Eigentlich schon früher. Aber Panszinski hatte mich aufgehalten, seine Rolle und das Kinoschauspiel abgeholt und mir eine anständige Bezahlung in die Hand gedrückt.

„Sie könnten mir noch einen Gefallen tun, Herr Doktor,“ hatte er dann gesagt. „Ich weiß, daß Oberst Maklakow in der nächsten Woche einen Herrenabend gibt und dazu eines Lohndieners benötigt. Empfehlen Sie mich bitte den Herrschaften. Ich stehle keine Zigarren, betrinke mich nicht und nehme auch keine Bratenreste oder dergleichen in den Taschen mit.“

Ich versprach es ihm und fügte hinzu, ich müßte jetzt leider zu einer Verabredung.

Er verstand und ging.

Kaum war er weg, gab’s einen neuen Aufenthalt.

Es klopfte. Es war … Herr von Blaschy, tadellos angezogen wie immer, zu tadellos, mit offenbar frisch gefärbtem, leicht aufgedrehtem Schnurrbart, rosig gepudertem Gesicht und Einglas vor dem linken Auge.

Seine süßliche Liebenswürdigkeit stieß mich zuerst ab. Aber bald merkte ich, daß er ein sehr, sehr harmloser, nur von dem Werte der eigenen Person etwas zu stark überzeugter Mensch war, der keiner Fliege etwas zuleide tun konnte, zumal er, wie er unter einem Schwall von poetischen Phrasen mir beichtete, in … Gisa Maklakow sterblich verliebt sei.

Er wollte von mir nun nichts anderes, als daß ich ihn mit dem Oberst oder der gnädigen Frau auf unauffällige Weise bekannt mache.

„Ich bin hier in der Stadt ganz fremd, erst April hergezogen,“ sagte er. „Wenn Sie mir nicht helfen, Herr Doktor, gehe ich zugrunde! – Sie wissen … „Vom Stamme jener Afra, die da sterben, wenn sie lieben.“[1]

War er mir gegenüber ehrlich, so wollte ich es auch sein.

„Haben Sie auch den Unterschied der Jahre bedacht, Herr von Blaschy,“ sagte ich. „Fräulein Maklakow schätze ich auf zwanzig. Und ob ein so junges Mädchen einen Herrn auch nur als Bewerber dulden wird, der gut doppelt so alt ist, erscheint mir recht fraglich.“

Er reichte mir die Hand.

„Ich danke Ihnen für diese Aufrichtigkeit, Herr Doktor. Gewiß, ich bin sechsundvierzig. Aber ich fühle mich wie dreißig. Und das ist die Hauptsache. – Außerdem: es gibt junge Damen, die vielleicht von der Mutter her einen gewissen Hang zum Luxus geerbt haben und die es sich gern gefallen lassen, von einem auch um viele Jahre älteren, reichen Gatten sich verwöhnen zu lassen. Ich bin reich – besser, wieder reich geworden. Durch den Krieg. Glückliche Spekulationen, aber nicht etwa Wuchergeschäfte, haben mir ein großes Vermögen in kurzem in den Schoß geworfen.“

„Alles sehr schön. Aber Sie irren wohl, Herr von Blaschy, wenn Sie annehmen, Fräulein Maklakow lege Wert auf äußeren Putz. Ich beurteile die junge Dame anders.“

„Nun – mag sein. – Also, bester Herr Doktor, wollen Sie nicht so ein wenig Vorsehung spielen? Ich bitte Sie herzlich darum.“

„Ja – gern!“ Ich dachte an meine Liebe zu Helene. Nur weil auch ich verliebt war, ging ich auf seine Wünsche ein.

Er hatte auch schon einen ganzen Plan bereit, wie wir zum Ziele gelangen könnten, ohne daß der Oberst die Absicht merkte. Dieser Plan war einfach genug.

Blaschy beschäftigte sich so nebenbei auch mit Erfindungen. Er hatte einen Schützengrabenofen konstruiert, den er der Heeresverwaltung kostenlos zur Verfügung stellen wollte. Zum Schein würde er nun gleichfalls bei mir russische Stunden nehmen. Dann sollte ich gelegentlich Maklakow gegenüber erwähnen, daß ich den Ofen bei Blaschy gesehen hätte und für außerordentlich praktisch hielte. Der Oberst, der sich für alles interessierte, würde dann wohl auf diesen Köder anbeißen. –

Endlich – endlich verabschiedete Blaschy sich, und ich nahm Hut, Stock und Mantel und eilte nach dem Park.

Aber … die Bank war leer!

Wie enttäuscht war ich …! Hatte ich doch bestimmt gehofft, daß Steiners diesen ersten schönen Tag benutzen würden, um wieder im Freien sich aufhalten zu können.

Trotzdem: ich gab die Hoffnung noch nicht auf. Vielleicht kamen sie noch.

Eine halbe Stunde wartete ich. Schon wollte ich heimkehren, als ich hinter den Büschen das mir schon bekannte leise Quietschen der Federn des Krankenfahrstuhls hörte. Ich sprang auf und eilte Helene entgegen.

Welch’ rührendes Bild war es doch, dieses schöne, anmutsvolle junge Mädchen in der Rolle der zärtlichen Pflegerin und Tochter des armen, gelähmten Vaters vor sich zu sehen …! Sie schob den eleganten, auf Gummirädern und in Kugellagern laufenden Krankenstuhl stets selbst. Und ihr Benehmen dem stillen Dulder gegenüber konnte kaum aufmerksamer und liebevoller sein.

Wir begrüßten uns wie alte Bekannte. Und auch der Rentier schien sich zu freuen mich wiederzusehen.

Nachdem wir dann eine Weile – Helene und ich auf der Bank sitzend, der Kranke in seinem bequemen Wagen dicht daneben – geplaudert hatten, schickte uns Steiner fort.

„Helene soll Bewegung haben,“ meinte er. „Wandern Sie mit ihr etwas durch den Park, Doktor. Ich werde inzwischen hier meine Zerstreuung an den summenden Bienen und den bunten Faltern haben.“

Eine halbe Stunde waren wir allein. Helene war lieb und gütig wie immer. Aber ich dachte an das, was ich mir vorgenommen hatte. – Ihr fiel es bald auf, daß es über meinem Wesen und sich Geben wie ein Zwang lag. Sie liebte keine Winkelzüge. Und daher fragte sie mich gerade heraus, warum ich heute so verändert sei und ob ich ihr etwas übelgenommen habe.

„Ihnen – Ihnen?! Einem solchen Engel an Güte!“ fuhr es mir gegen meinen Willen heraus.

Aber noch mehr als meine Worte verrieten wohl meine Augen, die den ihren zum erstenmal mit heißem Wünschen begegneten.

Sie wurde verwirrt, schritt schneller aus.

Wir waren jetzt in der Ostecke des Parkes angelangt. Von dem Exerzierplatz trennte uns nur noch der weitmaschige Drahtzaun.

Helene blieb stehen und sah dem Treiben der Soldaten zu. Abwechslungsreich genug war ja dieses Bild. Aber es fehlte auch nicht an dem nötigen militärischen Lärm. Maschinengewehrtrupps schossen gerade vor uns mit Platzpatronen. Daneben übten Infanteristen das Werfen mit Handgranatenmodellen. Weiterhin war eine moderne Hindernisbahn: ein Streifen Land, der in den Ausschnitt einer zerschossenen Stellung verwandelt war. Sturmtrupps nahmen die Hindernisse, alle Mann mit Gasmasken vor den Gesichtern.

„Schrecklich, wenn man bedenkt, daß die Menschen jetzt nur darauf sinnen, wie sie einander am schnellsten vernichten können!“ sagte Helene leise.

So kamen wir auf den Krieg zu sprechen. Doch das Gezwungene blieb zwischen uns. – Wir gingen weiter, und auf entlegenen Wegen führte ich Helene nach unserer Bank zurück.

Der alte Herr Steiner kehrte uns den Rücken zu. Er saß vornübergebeugt und schien durch die Lücke in der Baumkulisse nach dem Exerzierplatz hin das Militär voller Interesse zu beobachten.

Mit einem Male rief Helene ganz unvermittelt:

„Wir sind schon wieder da, Vater …!“

Der Kranke schnellte den Oberkörper erschreckt herum, wobei ein großer Schreibblock mit daran gebundenem Bleistift, ein Fernglas, das ein Stück auseinandergeschraubt war, und … und eine einzelne Spielkarte von seinem Schoße herabglitten und zu Boden fielen.

Ich lief vorwärts, bückte mich und … bekam nur noch die Karte zu fassen. Schreibblock und Glas waren in Helenes Händen.

Ein einziger Blick genügte mir …

Es war Treff-As, – – und die Rückseite der Karte zeigte genau dasselbe Muster wie jene Pik-Neun …

Einen Moment war ich ganz fassungslos.

Dann hörte ich Steiner ruckweise, offenbar höchst aufgebracht, hervorstoßen:

„Mich so zu erschrecken …!! Den Tod hätte ich davon haben können …! Wirklich den Tod!“

Helene riß mir die Karte jetzt förmlich aus den Fingern.

„Gehen Sie, Herr Doktor, – gehen Sie! Mein Vater leidet an Wutanfällen. Dann beruhige ich ihn am besten allein,“ raunte sie mir zu.

Ich schaute nach Steiner hin. Das Gesicht des alten Mannes sah ganz verwandelt aus, so hatte die Wut es zur Fratze verzerrt.

Ich zog also verlegen den Hut und drückte mich, wie man in solchen Fällen zu sagen pflegt.

Erst daheim in meinem Stübchen fand ich die nötige Sammlung, um mir die häßliche Szene mit all ihren Einzelheiten wieder zu vergegenwärtigen. Und nun fiel mir verschiedenes auf, was ich zunächst nicht recht bedacht hatte.

Wir, Helene und ich, hatten den Alten offenbar vollkommen bei irgend einer Beschäftigung überrascht, die seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch genommen hatte. Wozu er aber das Fernglas benutzt, und was er sich auf dem großen Schreibblock vermerkt hatte – denn dieser war auf dem vordersten Blatt ganz eng beschrieben gewesen! – diese Frage vermochte ich mir nicht zu beantworten. Es kommt ja hier auch weniger auf das „was“, als vielmehr auf das „wie“ an, insofern nämlich, als ich bisher des Glaubens gewesen war, der alte Steiner könne seine Arme und Hände kaum noch genügend heben, um einem schwerfällig die Hand zur Begrüßung hinzustrecken. Demnach schien er also doch Tage zu haben, an denen es ihm gesundheitlich bedeutend besser ging. –

Aber dann das Kreuz-As!! Diese Karte mit genau derselben eigenartigen Schmetterlings-Rückseite wie jene Pik-Neun!! – Sie war aus dem Schreibblock herausgeglitten. Und Helene hatte sie mir dann eigentlich in recht, ja – recht unpassender Weise weggerissen – richtig gerissen …! Etwas mehr Selbstbeherrschung hatte ich ihr doch zugetraut …! – Hm – eigentlich war man geradezu gezwungen anzunehmen, daß Helene nicht nur das Treff-As[2], sondern auch den Schreibblock und das Fernglas nicht oder doch nicht lange hatte in Händen lassen wollen …! Die letzteren beiden Gegenstände hatte sie ja auch wirklich noch schneller aufgelesen als ich. Wie mußte sie mir nachgelaufen sein, da ich aus Höflichkeit mich doch recht beeilt hatte, die Sachen wieder aufzuheben! – –

Merkwürdig all das, sehr merkwürdig …! – Und schließlich noch des Alten Zornesausbruch …! Und nur deswegen, weil wir ihn erschreckt hatten, besser weil Helene ihn so unvermittelt von rückwärts schon aus ein paar Schritt Entfernung angerufen hatte …?! –

Bisher war mir nie aufgefallen, daß Steiner so leicht in Wut geriet oder sich überhaupt aufzuregen vermochte, nie …! Im Gegenteil! Ich hatte stets seine ruhige Gelassenheit bewundert, mit der er seine Leiden trug.

Ich besinne mich genau, daß an jenem ersten Tage nach der langen Regenperiode, als diese peinliche Szene sich abgespielt hatte, mein Lehnstuhl am Fenster einem Menschen als Sitz winkte, in dem so etwas wie erneutes Mißtrauen gegen Helene und auch gegen ihren Vater aufsteigen wollte. Dieser Mensch war ich, ich, der Helene liebte, mehr noch, der sie anbetete, vergötterte, und der doch das Gefühl zunächst nicht loswurde, daß die Aufregung von Vater und Tochter einen ernsteren, tieferen Grund gehabt habe. War mir’s zu verargen, wenn solche Zweifel an der Harmlosigkeit, der Aufrichtigkeit dieser beiden Personen abermals sich mir aufdrängten, da ich doch schon im Anfange unserer Bekanntschaft an jenem Abend Herrn von Blaschy bei Steiners in der Wohnung hatte verschwinden sehen, ein Vorfall, der sich nachher freilich aufklärte, und da ich weiter denselben Blaschy – vermutlich war er’s doch gewesen! – ein andermal nachts um zwölf Uhr offenbar nach dem zweiten Stock zu dem Rentier hatte hineilen hören, – gerade Blaschy, der wieder zu dem Polen in geheimnisvollen Beziehungen stand, zu Panszinski, dem in unauffälligem Umschlag eine Pik-Neun mit demselben Muster auf der Rückseite zugeschickt worden war, wie ich es heute auf dem Treff-As wieder zu Gesicht bekommen hatte.

Ja, das war ein vollständiger Kreis, der diese vier Personen einschloß, die in demselben Hause wohnten und die sich doch nicht näher zu kennen schienen!

Mir wurde, als ich mir dies alles überlegte, noch wirrer im Kopf als damals in jener Nacht, wo ich oben im Treppenflur im Dunkeln gestanden und Blaschy belauscht, und in der ich dann den Entschluß gefaßt hatte, die Augen gut offen zu halten und die Menschen heimlich zu beobachten, die mir so viele Rätsel aufgaben.

Noch wirrer im Kopf …!! – Kein Wunder, daß ich immer niedergeschlagener wurde, je länger ich über diese Dinge nachgrübelte. – Helene, meine sanfte, gütige Helene mußte ich auf eine Stufe mit diesem Panszinski und diesem Blaschy stellen, mußte ihr Heuchelei und andere wenig schöne Charaktereigenschaften zutrauen und sie für eine … Komödiantin halten, die mit ihrem süßen, lieben Lächeln nur die Flecken ihrer Seele verdeckte …!!

Mein Gott – wo war ich plötzlich mit meinen Gedanken hingeraten! Ich liebte sie und – hob doch so leichtsinnig den ersten Stein gegen sie auf …!! Ja, konnten denn nicht alle diese Vorkommnisse eine höchst harmlose Erklärung finden – wie damals der erste Besuch Blaschys bei Steiners …?! Waren das wirklich Beweise gegen die Ehrenhaftigkeit dieser Leute, – konnten es nicht alles Scheinbeweise sein …?!

Ich erhob mich schnell aus dem alten Lehnstuhl, fuhr mir mit der Hand über die Stirn, als wolle ich etwas fortwischen.

Helene hatte gesiegt! Ich war ein Narr, daß ich mir hier soeben aus unwesentlichen Vorfällen ein Mosaikbild zusammengestellt hatte, das die Wirklichkeit nie wiedergab, nicht wiedergeben konnte! Die Zeit würde mich schon belehren, wie bitter ich Helene unrecht getan hatte, ihr, der sanften, weichen, einzigen, – ihr, meiner ersten Liebe …

7. Kapitel.

Auf dem Gipfel des Glücks.

Mein Peiniger ist heute ausgeblieben. Dafür erlebte ich aber etwas ganz Neues: ich wurde, nachdem ich mein Abendbrot verzehrt hatte, mit verbundenen Augen von den beiden Würdigen ins Freie geführt, damit ich frische Luft schnappen könne.

Ich hatte dagegen nichts einzuwenden. Im Gegenteil. – Im Kopf war es mir bisweilen doch schon recht dumpf und verworren von dem tagelangen Aufenthalt in dem Zimmer, wo ständig die Lampe brennen mußte und in das nie ein Lichtstrahl von draußen hereindrang.

Wie ein Kind führten die beiden Würdigen mich, indem jeder eine meiner Hände ergriff, über hallende Gänge und Treppen mit Steinstufen in einen Garten. Es mußte ein Garten sein. Ich roch den Duft der Blumen, hörte das Rauschen und Wispern der Blätter von Bäumen und Sträuchern. Wir schritten über weiche Wege hin. Ganz von fern vernahm ich den Lärm der Großstadt wie ein fortwährendes Brausen, mehr in der Nähe das Rattern von Wagen und das Läuten elektrischer Straßenbahnen. Die mir wohlbekannten Klänge der Turmuhren verkündeten in kurzen Zwischenräumen nacheinander die achte Abendstunde. Dann schlugen sie ein viertel, ein halb neun.

Es war der merkwürdigste Spaziergang den ich je gemacht habe. Meine Begleiter waren stumm. Mein Gesicht war mit einem breiten, seidenen, schwarzen Tuche umgeben. Ich hatte versprochen, es nicht gewaltsam zu entfernen. Die Augen hatte man bei mir also ausgeschaltet. Desto schärfer war mein Gehör. Ich hätte zu gern festgestellt, wo ich mich eigentlich befand.

Mit einemmal ertönte ein besonderer Pfiff. Einer der Würdigen an meiner Seite beantwortete ihn durch den Zuruf: „Gut – gut!“

Gleich darauf führte man mich wieder in mein Zimmer zurück.

Dort hatte sich nichts geändert, nichts. Ich merkte nur, daß es gründlich gelüftet worden war.

Dann war ich allein, – wenn man eben in meiner Lage dies überhaupt sagen darf …! Die Augen draußen vor dem Guckloch der Doppeltür waren ja immer da, immer! In der ersten Zeit meiner Haft hatte ich mir zuweilen das Vergnügen gemacht, mit der Petroleumlampe in das verglaste Guckloch hineinzuleuchten. Dann glänzte dahinter stets ein starres menschliches Auge.

Ich setze mich an den Tisch, um an meinem „Roman“ weiter zu schreiben.

Die weißen Bogen sind schon recht zahlreich, die meine dünne, zierliche Schrift bedeckt. Wer weiß, was ein Handschriftendeuter aus meinen Buchstaben herausklügeln würde. Ich glaube, die Charakteristik würde lauten: gutmütig, etwas unselbständig im Urteil, etwas zur Pedanterie neigend, aber im ganzen – ein guter Kerl …!!

Ich wollte schon zur Feder greifen, als ich beschloß, das bisher Geschriebene nochmals zu überlesen.

Ich tat’s, und so kam es, daß ich hier und da am Rande, auch auf der Rückseite der Bogen, verschwommene Fingerabdrücke in Gestalt runder, leicht geschwärzter Stellen fand.

Sehr bald war ich mir über die Entstehung dieser Flecken im klaren: man hatte mein Manuskript mit der Schreibmaschine abschreiben lassen und zwar gleich in mehreren Exemplaren. Und von dem Kohlepapier, das zwischen den Durchschlägen gelegen hatte, war durch die Fingerspitzen des Maschinenschreibers die Farbe auf meinen Roman stellenweise übertragen worden.

Diese Entdeckung erschien mir sehr wichtig. Die Bemerkung des Peinigers, meine schriftlichen Bekenntnisse seien in ihrer Art ein Meisterstück, konnte kaum ironisch gemeint gewesen sein. Hätte man sonst wohl, wenn man diesen Bekenntnissen eben keinerlei Bedeutung beimaß, davon eine bzw. mehrere Abschriften fertigen lassen …?!

Nun – ich würde ja wohl später erfahren, zu welchem besonderen Zwecke dies geschehen war. –

Ich schreibe also weiter …

* * *

Dieser erste schöne Tag nach den neun Tagen Regen überschüttete mich förmlich mit neuen Erlebnissen.

Am Vormittag war erst der Pole bei mir gewesen, um seine Rolle abzuholen, dann Herr von Blaschy, der mir beichtete, daß er in Gisela verliebt sei. Hierauf kam die häßliche Geschichte im Park, der eine Stunde ernsten Nachdenkens in meinem Lehnstuhl folgte und … der Sieg Helenes über meine törichte Zweifelssucht.

Aber das Beste brachte der Nachmittag.

Nie werde ich diesen Nachmittag vergessen – nie! Mein Herz tut mir fast weh vor heißer Sehnsucht nach der Geliebten, wenn ich an die Einzelheiten dieser Stunden zurückdenke. Ich glaube ein Paar weiche, süße Lippen noch auf den meinen zu fühlen, glaube noch eine liebe, zärtliche Stimme zu hören und …

Nein – nein! Ich darf mich in diese Erinnerungen nicht zu sehr versenken! Wie soll ich wohl sonst hier auf dem Papier Wort an Wort fügen, wenn meine Augen schon jetzt so stark tränen, – – von dem Zigarettenrauch natürlich! – Männer dürfen ja nicht weinen …!! – –

Um ein halb fünf kam ich von einer Privatstunde. In meinem Briefkasten fand ich ein Briefchen von Helene.

„Mein Vater bedauert seine heutige Heftigkeit sehr, lieber Herr Doktor. Kommen Sie doch bitte so bald als möglich zu uns. – Gruß – Helene Steiner.“

So bald als möglich!!

Fünf Minuten später läutete ich also bereits an der Flurtür.

Maruschka, die Zigeunerin, die sich auf Brüsseler Spitzen verstand, öffnete und führte mich in eines der bescheiden eingerichteten Vorderzimmer.

Dort saß Steiner in seinem Krankenstuhl am Fenster. Ein besonders konstruierter Tisch, der mit seiner Platte über den Stuhl hinüberreichte, ermöglichte es dem Gelähmten, sich trotz der schweren Beweglichkeit seiner Arme und Hände zu beschäftigen.

Der Rentier hatte sich gerade mit Helene durch ein Kartenspiel zerstreut.

Als ich ihn begrüßte, warf ich einen schnellen Blick über die Karten.

Es war ein Spiel mit … Schmetterlings-Rückseiten.

Ich wurde ordentlich verwirrt bei dieser Entdeckung. Aber diese Verwirrung ging schnell in ein Gefühl der Beschämung über.

Steiner entschuldigte sich bei mir wegen des peinlichen Vorfalls vom Vormittag, besser, er wollte sich entschuldigen. Ich schnitt ihm aber das Wort ab und ersparte es ihm, als alter Mann mich um Verzeihung zu bitten.

Ich wurde dann noch aufs liebenswürdigste mit Kaffee und Kuchen bewirtet, mußte aber nachher auch eine Zigarre anzünden und erfuhr im Laufe des Gesprächs, daß der Rentier sich sehr gern mit dem Lösen von Skataufgaben die Zeit vertriebe. Ganz niedergeschlagen fügte er hinzu, daß er sich am Vormittag, als wir ihn so etwas durch unsere frühzeitige Rückkehr erschreckt hätten, gerade wieder mit einer Skataufgabe befaßt hätte, die er aber nicht zu lösen imstande wäre. –

Er holte dann unter dem Tisch den Schreibblock hervor und reichte ihn mir.

„Das ist die Aufgabe, und darunter stehen auch meine Berechnungen, wie das Solo-Spiel gegangen sein muß. Aber, wie gesagt, – es ist alles falsch – falsch!“ Das sagte er so recht im Tone eines Menschen, der sein Herz an eine unmögliche Sache gehängt hat und dies auch einsieht.

Ich hätte dem alten Herrn am liebsten die Hände gedrückt und ihn jetzt meinerseits um Verzeihung gebeten, daß ich je auf den Gedanken gekommen war, der Schreibblock sollte vor mir verborgen werden – aus irgendwelchen Gründen.

Aber ich schwieg, zeigte mich jedoch doppelt zuvorkommend und liebenswürdig.

Nachdem wir das Thema Skat genügend behandelt hatten, kamen wir auf Stahlstiche zu sprechen. Steiner war es, der diesen neuen Gegenstand berührte und dabei bewies, daß er in der Kunstgeschichte recht bewandert war.

Helene führte mich dann ins Nebenzimmer, einen kleinen Salon, wo an den Wänden mehrere vorzügliche Stiche holländischer Meister hingen, darunter ein Bild, vor dem ich längere Zeit stehen blieb, weil ich in der weiblichen Figur darauf eine gewisse Ähnlichkeit mit Helene feststellen zu können glaubte. Es war eine Liebesszene zwischen einem Edelmann aus der Zeit um 1600 und einem Bürgermädchen, das einen Korb Rosen abwehrend zwischen sich und den feurigen Liebhaber hielt.

Helene lachte mit einemmal leise und melodisch auf, legte mir leicht die Hand auf den Arm und sagte:

„Finden Sie auch, Herr Doktor, daß ich dieser Holländerin ein wenig ähnlich sehe? – Das haben nämlich schon viele Bekannte von uns behauptet.“ –

Ich muß an dieser Stelle eine vielgebrauchte Romanphrase zu Hilfe nehmen. Anders vermag ich nicht auszudrücken, was ich empfand, als Helene jetzt auch mit ihrer Schulter die meine berührte.

Es war wirklich, als fließe plötzlich ein Strom betörenden Verlangens aus ihrem Körper in den meinen über. Vor meinen Augen begannen feurige Sternchen aufzublitzen …

Ich wußte, daß wir allein waren, daß Helene die Tür hinter sich ins Schloß gedrückt hatte.

Ich verlor jede Selbstbeherrschung, umfing dieses frische, junge Weib, preßte sie an mich und suchte ihre Lippen mit meinem heißen, bebenden Munde.

Sie wehrte sich nicht. Nur wie ein Stöhnen, wie ein ängstlicher Seufzer kam es aus ihrer Brust. – –

Sie hielt mich lange umschlungen. Dann machte sie sich frei, hielt aber meine Hände in den ihren und sagte leise:

„Du weißt, daß ich dich liebe … Aber nie wieder darf sich das wiederholen, was eben geschehen. Ich bin arm, du desgleichen. Wir haben keine Aussicht, uns je anzugehören. Also sei du stärker als ich, handele du als Ehrenmann, indem du mir das Verzichten nicht noch schwerer machst. Wir wollen gute Freunde bleiben – nichts weiter! Sonst müßte ich mich vor mir selbst schämen. – Versprich mir, daß du auf ein schwaches, kleines Mädel Rücksicht nehmen wirst.“

Ich versprach es.

Noch einmal küßte Helene mich.

Dann gingen wir wieder zu dem Kranken hinüber, der schon die Karten für seine Skataufgabe eifrig hin- und herschob und kaum aufblickte.

* * *

Ich habe nicht weiterschreiben können.

Der Zigarettenrauch war wieder schuld daran.

Eine halbe Stunde lang bin ich in meiner Zelle wie ein Tier im Käfig auf und ab gegangen. – Was die Sehnsucht nicht alles macht …! – Bisher war ich doch so ergeben in mein Schicksal …! – –

Ich bin jetzt wieder zahm, ganz zahm.

Und deshalb setze ich meine Bekenntnisse fort.

8. Kapitel.

Was der Abend dieses Tages brachte.

Bis gegen sieben blieb ich bei Steiners.

Inzwischen war Gisela Maklakow noch zu einem Plauderstündchen erschienen. Die beiden jungen Mädchen hatten sich schon sehr angefreundet.

Ich fühlte mich eigentlich überflüssig, widmete mich mehr dem Kranken und half ihm bei seiner Skataufgabe, worüber er sehr glücklich war.

Dann mußte ich hinauf zu Maklakows, dem Oberst russischen Unterricht erteilen.

Ich saß in seinem Arbeitszimmer und wartete. Er war noch nicht nach Hause gekommen, wie mir das Stubenmädchen meldete.

Nach etwa fünf Minuten hörte ich, wie die Flurtür aufgeschlossen wurde, vernahm auch Schritte und Stimmen aus dem Korridor.

Neben dem Arbeitszimmer Maklakows lag das kleine, lauschige Boudoir seiner Gattin. Eine Flügeltür, unter Portieren verschwindend, verband beide.

Von dort her erklang nun ein erregter Wortwechsel. Ich verstand alles ganz deutlich.

„Heraus mit der Sprache, Melitta!“ begann der Oberst, offenbar in mühsam beherrschter Wut. „Und – keine Ausflüchte, keine neuen Lügen …! Ich warne dich! Meine Geduld ist zu Ende! – Wo hast du den Brillantschmuck, mein Verlobungsgeschenk, gelassen! Versetzt – verkauft …?“

„Ich möchte dich doch bitten, nicht so zu schreien!“ erwiderte die ehemalige Sängerin weinerlich. „Sollen etwa die Dienstboten hören, daß …“

„Die Dienstboten …?!“ Er lachte bitter auf. „Die wissen längst, daß hier jeden Tag für die gnädige Frau Rechnungen ins Haus gebracht werden für allerlei überflüssigen Tand, daß diese Rechnungen zum Teil unbezahlt bleiben, weil eben der Gatte nicht mehr imstande ist, die Unsummen aufzutreiben, die du – du allein verschwendest …!! – Nochmals, Melitta: wo ist der Schmuck …?“

„Ich … ich weiß nicht. Er muß mir gestohlen …“

Maklakow unterbrach sie mit Donnerstimme.

„Weib – du lügst schon wieder, genau so, wie du mich mit der Brosche, dem Erbstück meiner seligen Mutter, belogen hast.“

Da wollte ich nicht länger den Lauscher spielen, verließ leise das Zimmer, ging nach der Küche, rief mir das Stubenmädchen heraus und sagte ihr, sie solle verschweigen, daß ich schon dagewesen wäre. Ich würde nach zehn Minuten wiederkommen.

Sie lächelte verständnisinnig, zeigte mit der Hand nach der Tür des Boudoirs hin und nickte. –

Ich wollte diese Zwischenzeit benutzen, um mir bei Herrn von Blaschy dessen Schützengrabenofen anzusehen. Aber ich läutete vergeblich. Während ich noch vor seiner Tür stand, kam der Hauswart die Treppe herauf.

„Da werden Sie wenig Glück haben, Herr Doktor. Der Herr von Blaschy ist fast nie daheim,“ meinte er. „Und eine Bedienung hält er sich auch nicht, wenigstens keine eigene. Der schwarze Teufel von Steiners, die Maruschka, bringt ihm die Wohnung gegen hohe Bezahlung mit in Ordnung.“

Er kniff das eine Augen zu und fuhr leiser fort:

„Mein Geschmack wäre die Maruschka ja gerade nicht. Aber – Temperament hat sie sicher!“ – –

Als ich wieder bei Maklakows nach einer Weile vorsprach, war dem Oberst nichts mehr anzumerken.

Ich benutzte dann einen gute Gelegenheit während des Unterrichts, Maklakow den Polen Panszinski als Lohndiener zu empfehlen. Er erwiderte, er würde an den Mann denken.

Nachher machte es sich ganz von selbst, daß wir auf Blaschy zu sprechen kamen. Der Oberst wußte, daß dieser sich bei allerlei Wohltätigkeitsbestrebungen beteilige und fragte, ob ich Blaschy persönlich kenne und was für ein Mensch diese „herausgeputzte Ruine“ eigentlich sei.

So konnte ich denn auch die Ofengeschichte unauffällig vorbringen, erwähnte, daß Blaschy seine Erfindung kostenlos der Heeresverwaltung überlassen, sie aber vorher einem höheren Militär vorführen möchte.

Maklakow biß wirklich an.

„Da soll der Herr doch zu mir kommen,“ meinte er. –

Kurz vor acht Uhr abends war der Unterricht zu Ende.

Ich mußte mich sehr beeilen, wenn ich mir noch vor Ladenschluß etwas zum Abendbrot einkaufen wollte. Aber das Geschäft war nicht weit entfernt, in dem ich Kunde war – sicher einer der schlechtesten, da ich mich stets mit ein paar Scheiben Aufschnitt begnügte.

Auf dem Rückwege traf ich vor unserem Hause den Briefträger. Es war ein altes Männchen, der nur jetzt im Kriege noch zu diesem Austragsdienst verwendet wurde. Das Treppensteigen wurde ihm schon höllisch sauer. So fragte ich ihn denn, ob ich nicht die Postsachen für die einzelnen Mietparteien mitnehmen könne. „Ich wohne ja doch unterm Dach,“ meinte ich, und muß also ohnehin die vier Treppen hinauf.“

Er hatte nur zwei Briefe. Einen für Oberst Maklakow und einen für Blaschy.

Der für Blaschy bestimmte hatte einen blaugrauen Umschlag mit dem Aufdruck einer Papierfabrik und kam aus der nächsten größeren Stadt. Er war recht dick und schwer. Durch Befühlen glaubte ich feststellen zu können, daß er ein flaches Pappschächtelchen enthielt. Der Umschlag war nur durch eine Klammer verschlossen.

Ich habe mich dann einer Verletzung des Briefgeheimnisses schuldig gemacht. Das Schreiben für den Oberst wanderte in den richtigen Kasten, den zweiten Brief aber nahm ich mit in meine Stube hinauf.

Weshalb ich das tat? – Weil der Aufdruck der Papierfabrik auch die Worte: „Spielkarten in einfacher und feinster Ausführung“ enthielt.

Spielkarten!! Ich hatte die Pik-Neun doch noch nicht vergessen.

Wie ein Dieb schloß ich meine Tür ab, hängte sogar noch ein Tuch über das Schlüsselloch.

Dann öffnete ich die Klammer, hob die Briefklappe und zog ein in weißes Papier eingewickeltes Päckchen heraus, um das ein Gummiband gelegt war.

Das Umschlagpapier zeigte keinerlei Aufdruck, nichts – nichts. Darin lag ein neues … Spiel Karten, – – Karten mit der mir nun schon weidlich bekannten blau abgetönten Schmetterlings-Rückseite.

Ich stieß unwillkürlich einen leisen Pfiff aus.

Das hatte ich doch nicht zu finden erwartet …!!

Wieder begegneten mir diese verd… Karten!

Ich hielt einzelne gegen das Licht, so, daß die Rückseite grell beleuchtet war.

Ah – dieselben matten Zahlen und Zeichen, – genau wie auf jener Pik-Neun …!! Und hier hatte jede Karte ihre kaum wahrnehmbare Aufschrift – jede …!

Ich schrieb die Zahlen und Zeichen schnell der Reihe nach von jedem Kartenblatt ab. Dann packte ich das Spiel sorgfältig wieder ein, schlich die Treppe hinab und warf den Brief in Blaschys Kasten. – –

Ich hatte mir heute ja eigentlich vorgenommen, nachdem ich bei Steiners die harmloseste Aufklärung für das Treff-As und den Schreibblock erhalten, nie wieder meine Zeit mit ebenso fruchtlosen wie in ihrem Endergebnis beschämenden Kombinationen zu verschwenden.