Hauptmenü

Sie sind hier

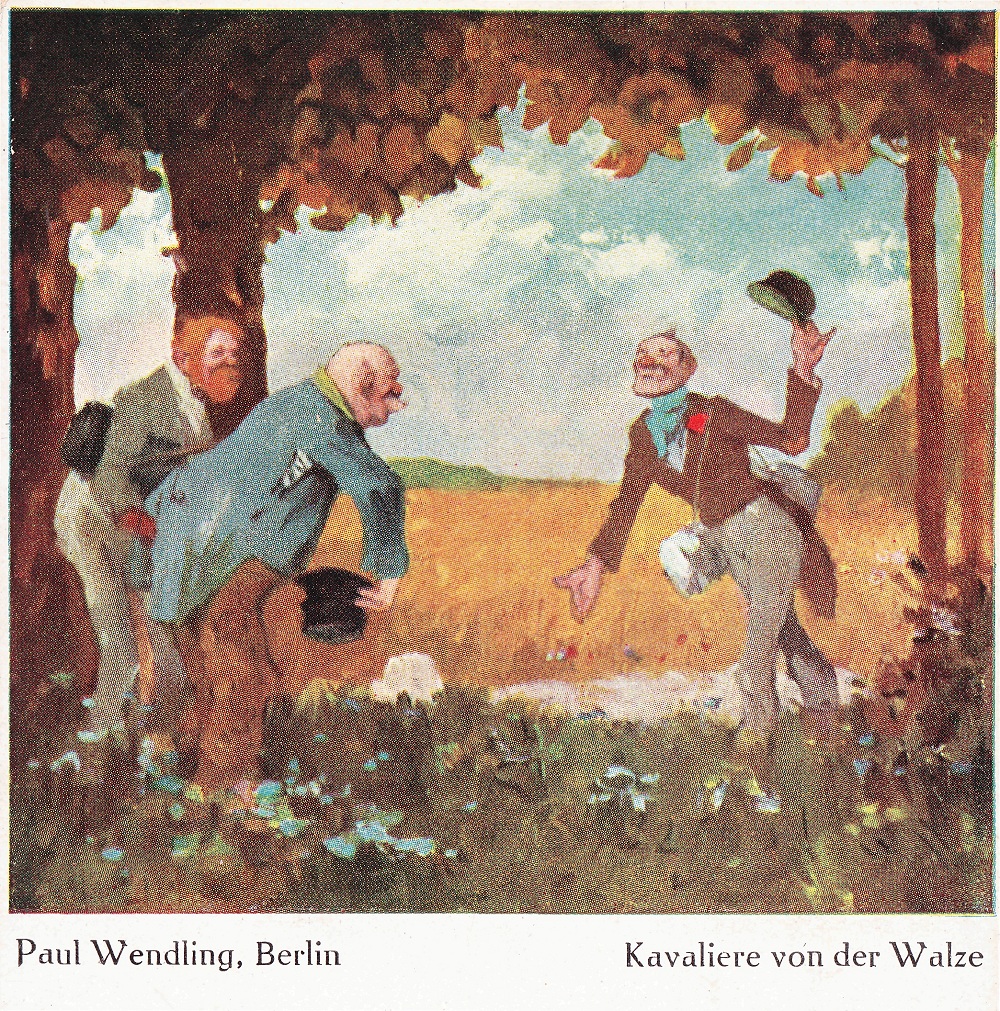

Die Landstreicher

Vergiß mein nicht

Bibliothek der besten Romane

Band 325

Die Landstreicher.

Roman von

W. Lersa.

Verlag moderner Lektüre, G. m. b. H., Berlin S. 14.

Dresdenerstraße 88–89.

Nachdruck verboten. – Alle Rechte vorbehalten.

Teil I

Sommernachtstraum.

1. Kapitel.

Der neue Schloßherr von Elgenstein gab ein Parkfest.

Sechzig Einladungen hatte er dazu ergehen lassen, an die Honoratioren der nahen Kreisstadt, die Geistlichen der umliegenden Dörfer und die Besitzer der Nachbargüter.

Dreißig Absagen waren gekommen. Der Adel hatte geschlossen diesem Herrn Hübner, der da vor einem Vierteljahr nach Ostpreußen gekommen war und gleich die Unverfrorenheit besessen hatte, überall Besuche zu machen, sehr deutlich gezeigt, daß man mit ihm keinen Verkehr wünsche. Nur der Bezirksoffizier der Kreisstadt, Major z. D. Graf Schalk Edler von Argelunxen, ließ sich durch den offenbar gut gefüllten Weinkeller des jetzigen Eigentümers des alten Rittergutes zu einem Abfall von der Gemeinschaft seiner Standesgenossen verleiten und sagte zu.

Die dreißig Erschienenen bedauerten es nicht, die Einladung angenommen zu haben. Herr August Hübner wußte es seinen Gästen recht behaglich zu machen, und Ellen Hübner, sein einziges Kind, verstand für die frühzeitig verstorbene Mutter in einer Weise die Hausfrau zu spielen, wie es selbst die Fürstin Loschau nicht besser konnte. So behauptete jedenfalls Bürgermeister Lankner. Und der mußte hierüber wohl ein Urteil haben, da er außer dem Kreisarzt und dem Amtsgerichtsrat der einzige war, der hin und wieder zu den Gesellschaften Ihrer Durchlaucht zugezogen wurde.

Um sechs Uhr nachmittags hatte das Parkfest begonnen. Die Dragonerkapelle aus der nächsten Garnison spielte auf der Terrasse vor dem Schloß. Und auf der weiten Rasenfläche des Vorplatzes hatte man unter den uralten Kastanien die Tische aufgestellt sowie einen gedielten Tanzplatz geschaffen.

August Hübner in hellem Sommeranzug mit weißer Weste und braunen Schnürschuhen – auf dem gedruckt Einladungen hatte es geheißen: „Bitte nicht Gesellschaftsanzug!“ – stand mit einigen Herren am Ufer des großen Parkweihers. Er war ein Mann, dem man die Fünfzig wahrhaftig nicht ansah. Ein straffer, etwas zu Fülle neigender Körper von über Mittelgröße trug einen Charakterkopf von so energischen Linien, daß schon die Kurzsichtigkeit – geistige wie wirkliche – der bei dem Landadel tonangebenden Gräfin Palwitzki dazu gehörte, um zu behaupten, der neue Besitzer von Elgenstein sehe wie ein plebejischer Emporkömmling aus.

Das Stadtoberhaupt von Schöneck, der bei Durchlauchts beinahe vollständig salonfähige Lankner – er war zweimal im Assessorexamen durchgefallen, aber Korpsstudent mit tadellosen Umgangsformen, was die Schönecks stets betonten – glaubte August Hübner, dem der bürgerlich Landrat des Kreises soeben eine Unmenge Schmeicheleien des wohlgelungenen, eigenartigen Festes wegen gesagt hatte, doch einen kleinen Dämpfer verabfolgen zu müssen und erklärte daher jetzt in sehr klug gewählten Worten, es sei doch sehr schade, daß die adligen Besitzer gerade heute sämtlich verhindert wären und sich nicht persönlich davon überzeugen könnten, wie schnell Herr Hübner das verwahrloste Schloß und den noch verwahrlosteren Park in wahre Schmuckkästchen umgewandelt hätte.

August Hübner, der noch vor einem halben Jahr eine recht bedeutende Konservenfabrik im Hannoverschen besessen hatte, streute die Asche seiner Importe mit einem Schwung des linken Armes in den Weiher und erwiderte gelassen:

„Ja, ich weiß sehr wohl, der hohe Adel will mich ‚schneiden’, wie man zu sagen pflegt. Meinetwegen! Ich habe den Herrschaften meine Aufwartung nur gemacht, weil ich doch nun einmal mit zu den Großgrundbesitzern des Kreises Schöneck gehöre. Im übrigen dränge ich mich niemandem auf. Die Intelligenz hat nicht abgelehnt, bei mir zu erscheinen. Das gleicht alles aus, selbst das Fehlen der Gräfin Palwitzki, die ja hier bei uns noch mehr vorstellen soll als ‚Ihre Durchlaucht’.“

„Intelligenz, – sehr gut, sehr gut!“ lachte der trinkfeste Direktor des Schönecker Gymnasiums. „Stimmt ja auch …! Unter den anwesenden vierzehn Herren sind kaum drei Nichtstudierte.

Das Gespräch wurde hier durch das Auftauchen Ellen Hübners unterbrochen, die wie immer ihren getreuen Verehrer, den Gerichtsassessor Schaumburg, neben sich hatte.

Ellen war ganz die Tochter ihres Vaters. Nicht gerade schön, mußte ihr doch der Neid lassen, daß sie gleichzeitig etwas echt weiblich Weiches und doch wieder auch Sicher-Selbstbewußtes im Auftreten, in Bewegungen und Sprache hatte. Mädchenhafter Reiz, lebensfrohe Munterkeit und die Sicherheit und Gewandtheit der großen Dame paarten sich bei ihr aufs glücklichste.

„Meine Herren – bitte zum Festplatz!“ rief sie schon von weitem. „In einer Viertelstunde beginnt die Vorstellung der Seiltänzertruppe …“

Vom Schloß schallte jetzt auch dreimal das langgezogene Trompetensignal herüber, das die Gäste wieder zusammenrief.

Bürgermeister Lankner und Gymnasialdirektor Schwengel schlossen sich als letzte den Vorausgehenden an.

„Schaumburg legt sich ordentlich ins Zeug bei Fräulein Hübner,“ meinte Lankner, der noch Junggeselle war, aber längst eingesehen hatte, daß er bei der reichen Erbin mit seinem Bierbäuchlein, den wässrigen Augen und der stark gelichteten Schädeldecke keinerlei Aussichten habe.

„Die beiden passen sehr gut zusammen,“ erklärte Schwengel. „Der Assessor ist reich, und Gold und Gold soll sich leichter gegenseitig anziehen als Gold und Kupfer.“

Lankner machte einen faulen Witz mit dem Wort ‚anziehen’ und fuhr dann fort:

„Worauf dieser Hübner nicht alles gekommen ist …! Selbst die Seiltänzer hat er irgendwo aufgetrieben.“

Daß das fahrende Volk sich mit seinen Künste bei Scheinwerferbeleuchtung in wechselnden Farben zeigen werde, ahnte der Bürgermeister noch nicht einmal. –

Als letzte Nummer der Truppe trat ein Schlangenmensch auf. Inzwischen war es ganz dunkel geworden, und das Licht des im Gebüsch hinter den Zuschauern aufgestellten Scheinwerfers wirkte jetzt, besonders in Violett, äußerst magisch.

Nicht nur die dreißig Gäste Hübners spendeten den Seiltänzern lauten Beifall. Nein, fast das ganze Dorf Elgenstein, das keine zehn Minuten vom Schloß entfernt in einer Bodensenkung lag, war mit Erlaubnis des Schloßherrn zusammengeströmt und erhielt sogar einige Erfrischungen in Gestalt belegter Brote, einer halben Tonne Bier, Zigarren für die Männer und billigen Süßigkeiten für die Frauen und Kinder. Kein Wunder, daß die ‚Galerie’, wie Lankner die Dorfeinwohnerschaft betitelte, am lebhaftesten Bravo rief und Beifall klatschte.

Landrat Müller, ausgerechnet einem ‚Müller’ hatte die Regierung den Kreis Schöneck anvertraut, in dem noch sogar ein Fürst neben sechs Grafen ansässig war!! – sagte jetzt zu dem neben ihm sitzenden Schwengel:

„Hübner versteht es, sich bei seinen Dörflern beliebt zu machen. Überhaupt ein Allerweltsgenie. Nur – hm, ja – sind Sie sich eigentlich schon über seine politische Gesinnung klargeworden?“

„Nein. Ist mir auch gleichgültig. Der Mann gefällt mir als Mensch. Ob er konservativ oder liberal wählt, – was geht es mich an! – Ah – sehen Sie, Herr Landrat, – das also ist die so geheimnisvoll angekündigte Extranummer …!! Wahrhaftig – eigenen Serpentintänzerin! Und mit schwarzer Seidenmaske vor dem Gesicht …!! Was bedeutet das …? Ob es kein Mitglied der Seiltänzertruppe ist …?“

Müller, der mehr wie ein Stabsoffizier in Zivil aussah, antwortete nicht.

„Donnerwetter!“ entfuhr es ihm nach einer Weile. „Donnerwetter … Das ist ja wirklich echte Kunst, ein Genuß …! Nein – dieser Hübner – dieser Hübner!!“

Und er wandte sich nach links, wo der Schloßherr neben der stattlichen, hübschen Landrätin saß.

„Hören Sie – wo haben Sie diese Schleiertänzerin aufgetrieben, Verehrtester? – Ich gebe zu, ich habe in Berlin auf diesem Gebiet vorzügliches gesehen und kann mir schon eine Kritik erlauben. Aber daß da – allerhand Achtung!“ – –

Ein Beifallssturm brach los, als der Scheinwerfer urplötzlich erlosch und die von zarten Schleiern umwallte Frauengestalt den gedielten Tanzplatz, wie ein Geist im Dunkeln forthuschend, verließ.

Dann flammten die auf dem Festplatz aufgestellten Bogenlampen wieder auf. Ein Hornsignal rief zur Tafel, die im Speisesaal des Schlosses gedeckt war.

„Schade,“ sagte Direktor Schwengel mit ehrlichem Bedauern zu Müller. „Das eben war geradezu zauberhaft schön. Die weiche Walzermusik, das Rauschen der Bäume und dieses geschmeidige Weib dazu … – Der reine Sommernachtstraum …“

2. Kapitel.

Im Norden des Schlosses zog sich die weite Heide hin. Hier und da standen einige Gebüsche, öffneten sich im Boden auch senkrecht abfallende Erdlöcher, deren Grund braunschwarzes Wasser bedeckte, Torfstiche, die nicht gerade das beste Brennmaterial geliefert hatten und nur von den ärmeren Dorfbewohnern mühsam ausgehoben wurden, um billige Feuerung zu gewinnen.

Der Sommerabend eines klaren Julitages lag über der Heide. Überall zirpten die Heimchen. Ein sanfter Wind fuhr säuselnd durch die Büsche und das hohe Heidegras. Wildenten fielen in die größeren Tümpel zur Nacht ein, Krähenschwärme zogen nach ihren Nistplätzen mit schweren Flügelschlägen. –

„Ich bedauere all die armseligen Menschenkreaturen, die sich in den Städten zusammenpferchen. Gibt es etwas Schöneres als solch einen Abend …? – Da – horch – die Musik beginnt wieder. Ah – ein Marsch! Das zuckt durch alle Glieder. Es geht doch nichts über Militärmusik …!“

Der Gefährte des Sprechers lauschte eine Weile. Der Wind brachte die Töne vom Schloßpark ziemlich deutlich mit. Dann meinte er grämlich, indem er mit dem Klappmesser sich eine Schnitte Brot mit Käse belegte:

„Das ist derselbe Marsch, nach dem bei uns die Isolde Margoni stets ihren Fuchswallach vorführte. Sie hieß eigentlich Rebekka Kohn und war ihren Eltern aus Kalisch entlaufen. Nachher endete sie hinter dem Zaun, als sie …“

„Hör’ auf, alte Unke! Die Geschichte kenne ich schon auswendig,“ unterbrach ihn der andere. „Verderb mir nicht die Sommerabendstimmung. – Du wirst wirklich alt. Erst vorgestern hast du mir dieselben Erinnerungen aus deiner Künstlerlaufbahn wieder aufgetischt und es doch bereits vergessen. In den zehn Jahren, die wir nun schon gemeinsam Brüder von der Landstraße spielen, mußte ich diese Rebekka Kohn und ihren Lebensroman mindestens hundertmal verdauen.“

Der ehemalige Zirkusklown grinste über sein ganzes, von unzähligen Falten durchfurchtes Gesicht. Er war sicher seine fünfzig Jahre alt und ebenso schäbig-vagabundengemäß gekleidet wie sein Gefährte.

„Die Geschichte der Isolde Margoni enthält so viel Lebensweisheit, daß du sie nicht oft genug vorgesetzt bekommen kannst, mein Sohn! Hätte sie damals auf mich gehört, so wäre sie heute eine brave bürgerliche Großmutter, die sich nur noch schwach an Zirkusparfüm und Blumenspenden und Brillanten mit daran hängenden frechen Wünschen erinnern kann.“

Der andere kaute an seiner Käsestulle. Er lag auf dem Bauch in der kleinen Lichtung des Gebüsches, während der Klown sich aus Torfziegeln einen Sitz dicht neben ihm errichtet hatte.

Die Lichtung zeigte mit der offenen Seite nach Süden, nach dem Schloß Elgenstein hin, dessen Turm über die Parkbäume hoch hinausragte. Sie war bereits als Lagerplatz für die Nacht hergerichtet. Moos und trockenes Gras hatten die beiden Tippelbrüder zu Lagerstätten aufgeschichtet. Der Inhalt ihrer aus zerlöcherten Pferdedecken zusammengebundenen Rucksäcke war hier und da verstaut. Und merkwürdig genug waren diese Dinge, die sämtlich aus dem Straßengraben oder von einem Kehrrichthaufen aufgelesen zu sein schienen. Aber den Vagabunden galten sie infolge jahrelangen Gebrauches mehr als die schönsten, neuesten Ersatzstücke, – falls ihnen jemand diese angeboten hätte.

Tobias Frick, der ehemalige Zirkusklown, nahm jetzt einen zerbrochenen Spiegel zur Hand und musterte prüfend die Bartstoppeln in seinem Gesicht.

„Ich sehe wie ein Raubmörder aus. Ich werde mich rasieren,“ sagte er und griff nach einer großen Zigarettenschachtel aus Blech, die sein Rasierzeug enthielt – und noch manches andere. Während er aus einer Feldflasche Wasser auf den Pinsel träufelte, fuhr er fort:

„Wo nur der Junge bleibt? Er ist schon zwei Stunden fort. Und es wird immer dunkler. Hoffentlich findet er unser Versteck.“

„Du bist ja mächtig besorgt um ihn, Tobias! Das ist doch sonst nicht deine Art,“ meinte der zum Stromer herabgesunkenen ehemalige Lehramtskandidat spöttisch.

„Besorgt?! Noch besser!! Ich möchte nur gern herauskriegen, was eigentlich hinter ihm steckt. Der tippelt jedenfalls noch nicht lange und hat auch mal bessere Tage gesehen, genau wie wir. Aber – wer ist er, und wie ist er auf die steile Rutschbahn geraten, die ihn auf der Landstraße absetzte …? Das will ich wissen. Und was ich mir vornehme, führe ich meistens auch durch.“

Gottfried Blendel stieß jetzt einen besonderen Pfiff aus. Die Käsestulle hatte er bereits vertilgt.

„Duckchen wird doch nicht etwa wieder einem Hasen nachjagen. Ich muß mal nachsehen, wo er bleibt,“ sagte er und stand auf.

Der Klown kicherte in sich hinein.

„Jetzt haben wir jeder unser Sorgenkind, Friedel. Du deinen Hund, und ich den Herrn Semper Nemo.“

„Ich ziehe Duckchen vor. Bei dem weiß ich, daß er treu und dankbar ist. Bei dem anderen soll’s erst die Zukunft lehren.“ Mit diesen Worten verschwand er hinter den Büschen.

Tobias Frick schaute ihm sinnend nach. In leisem Selbstgespräch bewegten sich seine Lippen. Das war so eine Eigentümlichkeit von ihm, laut zu denken.

„Auch er glaubt, er kennt die Geschichte der Rebekka Kohn …!! Lächerlich! Wie kurzsichtig er ist. – Sie wäre die ehrbare Großmutter gewesen, und ich der ebenso ehrbare Großvater …! Aber sie wollte höher hinaus. Und nichts ist von ihr geblieben als das Grab im Kirchhofswinkel und … vielleicht … vielleicht ihr Kind, falls es nicht auch verreckt ist … hinterm Zaun …“

Er seufzte tief auf.

Und der Pinsel fuhr eilfertig über das alte, faltige Gesicht hin, verwandelte es in eine mit Seifenschaum umrahmte Fratze.

Gerade als er mit dem Rasieren fertig war, hörte er Stimmen – die tiefe, knarrende Blendels und die hellere des jungen Semper.

Jetzt bog als Vortrab Duckchen, der grauschwarze Wolfspitz, in die kleine Lichtung ein. Dann kamen die beiden anderen.

Tobias Frick machte große Augen. Semper trug einen vollständigen Anzug über dem Arm, einen eleganten, staubgrauen Anzug samt Hut, Stiefeln und feiner Wäsche.

„Wo hast du das alles her?“ fragte der Klown mißtrauisch.

Semper Nemo, wie er sich nannte, lachte auf, wurde aber sofort wieder ernst.

„Ich stehle ebensowenig wie ihr,“ sagte er und warf die Sachen auf den Boden. Dann reichte er Tobias einen offenen Briefumschlag.

„Da – lies! Es geschehen heute wunderliche Dinge. Den Anzug fand ich am Rande eines großen Torfstichs dort weiter ostwärts. Auf dem feinen weichen Filzhut obenauf lag der Brief. Lies und staune, staune und bedaure, bedaure und verfluche diese verrückte Welt!“

Er warf sich in das Gras und stützte den Kopf in die rechte Hand.

Semper Nemo war schlank, und nicht ganz so zerlumpt wie seine Gefährten. Aber den Tippelbruder sah man ihm doch an. Sein mageres, sonnenverbranntes Gesicht war scharf geschnitten wie die Gemme eines römischen Nobile. Zu diesem Gesicht paßte das blonde Haar und der blonde, kurze Schnurrbart nicht recht. Sie hätten dunkel sein sollen wie die lebhaften Augen.

Tobias Frick hatte aus dem Umschlag – es war ein sehr feines Papier – einen Hundertmarkschein und einen Briefbogen herausgezogen.

Ersteren ließ er zu Boden flattern, als verbrenne er ihm die Finger.

Auf dem Briefbogen stand in schrägen, sehr großen Buchstaben folgendes:

„Meine Leiche wird man in dem Moortümpel finden. Das Geld ist für meine Beerdigung bestimmt. Am liebsten wäre mir, wenn man mich nicht in der Selbstmörderecke des Friedhofs, sondern irgendwo auf einem Hügel unter einem alten Baum einscharrte. Ich habe stets die Natur und die Freiheit über alles geliebt. Deswegen haben mich auch die Menschen zu Tode gehetzt. Die Welt will alle Kreatur nach bestimmten Schablonen geformt wissen! Ich paßte mich diesem Philisterstreben nicht an. Ich scheide als ein Namenloser aus diesem großen Komödienhaus, das man Welt nennt. Ein Versuch festzustellen, wer ich bin, ist zwecklos. – Mein letzter Gedanke gilt … ihr – ihr! – Nie wird sie erfahren, was aus mir geworden …“

Tobias Frick ließ die Hand mit dem Briefbogen sinken.

„Was sagst du dazu, Friedel?“ fragte er sinnend.

Der Kandidat mit dem graumelierten, ungepflegten Vollbart um das rote, gedunsene Gesicht, das den Gewohnheitstrinker verriet, zuckte die Achseln.

„Jedenfalls werden wir die Leiche morgen mit Tagesanbruch herausholen und tun, was der Unbekannte wünscht, – ihm die Selbstmörderecke ersparen.“

Semper Nemo hatte kaum hingehört, was die beiden sprachen. Jetzt sprang er auf die Füße, nahm die Anzugjacke des Toten und probierte sie an. Sie saß fast ohne Falte.

Dann begann er sich seiner eigenen Sachen zu entledigen, schlüpfte Stück für Stück in die des Mannes, der dort ostwärts im Torftümpel lag.

„Bist du verrückt geworden, Junge?“ fragte der Klown ärgerlich. „Laß die Maskerade! Du hast doch sonst nicht solche Flausen im Kopf. Dies geht zu weit. Habe Achtung vor dem Tode! Es ist das einzige, was auch mir imponiert.“

Der Jüngste der drei Heimatlosen ließ sich nicht stören. Eben zog er die Weste über. Alles paßte tadellos. Der weiße Kragen und die schwarze Schleife über dem zart blaugestreiften Oberhemd gaben ihm im Verein mit dem Anzug ein ganz anderes Aussehen.

Auch Gottfried Blendel mußte das anerkennen und tat’s mit den Worten:

„Wie’n ganz feiner Max schaute er aus!“

„Blödsinn!“ knurrte Tobias. Dann fauchte er los: „Was willst du mit meinem Rasierzeug, Junge, – he?“

„Wir die Stoppeln abnehmen – was sonst?!“

„Möchtest wohl gern das Fest da drüben mitmachen, wie?!“ höhnte der Klown. „Dich gelüstet, scheint’s, schon wieder nach kulturbeleckten Europäern! Bis die Landstraße wohl schon satt?! – Zum Teufel – was verbirgt sich nun eigentlich hinter deinem Namen? ‚Semper’ heißt ‚immer’, und ‚Nemo’ ‚Niemand’. So viel Latein habe dich als einstiger Zögling der geistlichen Schule in … in Dingsda noch behalten. Also, was willst du hier bei uns? Weshalb schleppen wir dich jetzt schon eine Woche mit uns herum? Wer bist du? – Heraus mit der Sprache!“

In des Jüngsten Gesicht war ständig ein Ausdruck weltverachtenden, überlegenen Galgenhumors. Jedenfalls ein sehr seltenes Gemisch. Jetzt preßten sich die Lippen einen Augenblick zu einer schmalen Linie zusammen.

„Auch verspielte Leut’ können ja mal versuchen – ein allerletztes Mal, ob das Glück ihnen nicht doch noch die Hand reicht,“ sagte er dann. „Dort im Schloß haust ein Mann, der mir so aussieht, als ob er für das Alltägliche nicht gerade schwärmt. Ich habe, in der Menge der Dorfbewohner stehend, ihn heimlich beobachtet. Und – diesen Anzug hat mir – vielleicht! – die Vorsehung geschickt.

Tobias Frick schaute Semper prüfend an. Darauf meinte er:

„Hier – setz’ dich! Ich werde dich rasieren. – Such’ den Kamm heraus, Friedel. Der Semper will allen Ernstes die schräge Rutschbahn wieder aufwärtskriechen, die ihn zu uns gebracht hat. Da dürfen wir ihn nicht hindern. Er ist noch nicht reif für die endgültige Aufnahme in den Bund der Brüder von der Landstraße. Möchte diese Reife nie eintreten!“

Der frechere Lehramtskandidat nickte. Und als er den Kamm gefunden hatte, sagte er:

„Wie denkst du dir die Geschichte eigentlich, Semper? Geh’ doch lieber morgen zu dem Mann, dem du die genügende Großzügigkeit und Menschenfreundlichkeit zutraust, dir die Hand zu reichen, um dich wieder auf den schönen langweiligen Weg bürgerlicher Tugenden hinaufzuziehen. Heute ist meines Erachtens dazu die ungeeignetste Zeit.“

Sempers Minen drückten schon wieder überlegenen, verbitterten Galgenhumor aus.

„Auf die gewöhnliche Art habe ich nie etwas erreicht. Nur Fußtritte lohnten mein Streben und meine Bescheidenheit. Nun will ich’s anders versuchen, ganz anders. Vielleicht glückt’s …!“

Mittlerweile war’s dunkel geworden, daß der verkommene Kandidat ein kleines Petroleumlaternenchen anzündete, das freilich mehr Gestank als Licht verbreitete. Immerhin genügte die Beleuchtung, um Semper völlig zum anständig angezogenen Menschen umzumodeln.

Bevor er dann in die lichte, laue Sommernacht hinausschritt, sagte er noch:

„Was auch geschieht, ich komme hierher zurück. Wartet auf mich…!“ – –

Die beiden alten Vagabunden waren allein. Eine geraume Zeit schwiegen sie. Gottfried Blendel lag wieder lang ausgestreckt, neben ihm sein Duckchen, dem er nachdenklich den schön gezeichneten Kopf streichelte. Und der Klown saß wieder auf den harten, braunen Torfziegeln, hatte die Ellbogen auf die Knie gestützt und den Kopf in beide Hände.

„Friedel, zehn Jahre kennt uns jetzt die Landstraße, manches haben wir erlebt, – so etwas wie jetzt eben doch nicht!“ meinte Tobias schließlich. Und fügte hinzu: „Reich mir das Brot und den Käse. Ich habe Hunger.“

Der graubärtige Alte erwiderte gedankenverloren:

„Wirklich – wie ein Traum ist das alles, wenn man näher darüber nachsinnt, – wie ein Sommernachtstraum mit Geistern, Gespenstern und anderem Zauberspuk …“

3. Kapitel.

Der Schleiertanz der maskierten Künstlerin näherte sich seinem Ende, als Semper auf schmalem, kiesbestreutem Wege leise durch duftende, hochstämmige Rosen sich dem Festplatz zuschlicht. Nun trennte in nur noch eine offene, bogenförmige Fliederwand, in der drei weißgestrichene, bequeme Gartenstühlen standen, von der weiten Rasenfläche, in deren Mitte der helle Lichtkreis des Scheinwerfers lagerte und mit wechselnden, fein abgetönten Farben die lautlos dahinschwebende Gestalt beleuchtete, die bald die Form eines Riesenschmetterlings, bald die lodernder Flammen oder wildbewegten Wassers mit rollenden Wogen annahm und wie eine seltsame Erscheinung aus einer anderen Welt wirkte.

Semper sah auf der einen Bank etwas Dunkles liegen. Es war ein weiter, seidener Damenmantel mit einer Kapuze, wie er, sich über die Bank beugend, feststellte.

Er hätte den Mantel weiter kaum beachtet, wenn dem eleganten Kleidungsstück nicht ein recht starker Duft eines besonderen Wohlgeruches entstiegen wäre.

Semper Nemo hatte eine Vorliebe für feine Wohlgerüche. Es war dies eine Eigentümlichkeit von ihm, die er auf Vererbung zurückführte, obwohl gerade bei ihm eine solche Annahme schwerer als bei jedem anderen zu begründen war. Aber besser vermochte er sich diese fast krankhafte Neigung für Parfüms nicht zu erklären.

Auch jetzt blieb er, über die Rückenlehne der Bank gebeugt, eine ganze Weile regungslos stehen und sog mit Entzücken den eigenartigen Duft ein. Erst das Geräusch flüchtiger Schritte ließ ihn aufblickend.

Die maskierte Schleiertänzerin stand vor ihm.

Selbst hier unter den Bäumen war es hell genug, um mehr als nur die Umrisse einer Gestalt erkennen zu können.

„Was tun Sie hier?“ fragte die Maskierte offensichtlich erschreckt und wich einen Schritt zurück.

Dann ereignete sich etwas, das Semper völlig aus der Fassung brachte.

„Erwin … du … du?! Wie kommst du hier nach Ostpreußen?! Bedenkst du gar nicht, daß mein Vater dich ohne Rücksicht fortweisen wird, wenn er dich sieht?!“

Sie stand jetzt dicht an der weißen Bank und streckte wie beschwörend den Arm gegen ihn aus.

Semper, dessen Verbitterung längst auch eine stumpfe, mehr auf Gleichgültigkeit gegen alles beruhende Geistesgegenwart bei ihm erzeugt hatte, vermochte zunächst kein Wort hervorzubringen.

Dann sagte er mit einem gewissen Trotz:

„Ich weiß nicht, wer Sie sind. Sie gehören doch wohl zu der Seiltänzertruppe. Jedenfalls verwechseln Sie mich mit einem anderen. Ich heiße nicht Erwin.“

Abermals wich sie zurück.

„Das … das ist nicht möglich,“ stotterte sie, und ihre Stimme klang noch undeutlicher als vorher unter dem seidenen Vorhang der Maske, die bis über ihr Kinn hinwegreichte. „Eine solche Ähnlichkeit zwischen zwei Menschen gibt es nicht …! Du bist Erwin … Warum leugnest du es?“

Da lachte er kurz auf. Und dieses Lachen enthüllte seine zermürbte Seele mit einem Schlage.

„Ich bin es nicht! Sie können’s mir schon glauben! Aber ich wünschte, ich wär’s! Doch mit mir tauscht niemand – niemand!“

Sie griff jetzt nach dem Mantel und zog ihn schnell über ihre langen, weiten Gewänder.

„Kommen Sie um Mitternacht wieder hierher,“ flüsterte sie hastig. „Ich muß Sie sprechen – ich muß! Hier gibt es irgend etwas aufzuklären, was vielleicht für Sie sehr wichtig ist.“

Dann eilte sie davon – hinein in die Tiefe des Parkes, in die dufterfüllte Sommernacht …

Semper Nemo stand wie betäubt, fuhr sich mit der Hand über die Stirn, schob den Hut ganz nach hinten und atmete schwer und langsam.

Was war das eben gewesen? Was bedeutete das alles …? Erwin … Ähnlichkeit …?! Und dazu die Frau mit der Seidenmaske und dem seltsamen Parfüm, das er noch immer zu spüren glaubte …?!

Das Trompetensignal, durch das die Gäste in der Schloß zur Tafel gerufen wurden, brachte erst wieder Leben in seine Gestalt.

Er hörte laute Stimmen sich nähren, trat hinter die Fliederbüsche …

Drei Herren kamen ganz dicht vorüber.

„Wenn’s eine Angehörige der Seiltänzergesellschaft gewesen ist, – wozu dann die Maske?“ meinte der Assessor Schaumburg.

Und Major z. D. Graf Argelunxen erwiderte mit knarrendem Auflachen:

„Das macht die Vorführung interessanter – sehr einfach! Wahrscheinlich ist die Schleierdonna schon weit über die dreißig hinaus …“

„Sehr wahrscheinlich!!“ stimmte der Bürgermeister Lankner ihm zu. –

Semper Nemo hatte jetzt einen Entschluß gefaßt. Er ging hinter den Herren her. Den Namen des größten Kirchdorfes in der Nähe kannte er. Dort hatten er und seine Gefährten sich am vergangenen Tag nach richtiger Stromerart durchgefochten, – durchgebettelt.

Er sprach die Herren an.

Als die Stimme in ihrem Rücken ertönte: „Verzeihung – dürfte ich um eine Auskunft bitten …!“ drehten sie sich gleichzeitig um.

Semper nannte seinen angenommenen Namen absichtlich recht undeutlich, erklärte dann, er sei Künstler und in einem Gasthaus in Branken abgestiegen, habe eine Fußwanderung durch die Heide gemacht und sich dabei verirrt.

„Ich bin recht erschöpft und erlaube mir anzufragen, ob ich hier nicht gegen Geld und gute Worte etwas zu essen bekommen kann.“

Sein sicheres, gewandtes Auftreten, seine gute Kleidung und nicht zuletzt sein feingeschnittenes Gesicht mit dem seltsamen Ausdruck seelischen Leidens bewirkten, daß der Major z. D. als der älteste den Fremden unter seine Obhut nahm.

Nachdem er sich und dann auch die beiden anderen vorgestellt hatte, forderte er Semper auf, ihn zu begleiten. Der Schloßherr sei ein so liebenswürdiger Mann, daß ein Künstler hier nicht umsonst anklopfen werde, meinte er mit einer gewissen herablassenden Freundlichkeit.

Diese kleines Szene, als Semper so die Bekanntschaft von drei Gästen August Hübners machte, hatte sich auf dem breiten, auf der Schloßterrasse hinablaufenden Weg unter einer der Bogenlampen abgespielt.

Graf Schalk Edler von Argelunxen, dessen Gesicht bereits in der begeisterten Röte einiger geradezu großartig abgelagert gewesenen Flaschen Burgunder erstrahlte, suchte dann aber zunächst vergeblich nach dem Schloßherrn. Einer der Diener gab ihm schließlich die Auskunft, das gnädige Fräulein sei mit Herrn Hübner in dessen Arbeitszimmer gegangen.

Der Major wußte im Schloß Bescheid und steuerte nun mit dem Fremden, den er bereits vertraulich unter den Arm genommen hatte, den langen Korridor entlang dem Zimmer des Hausherrn zu. Die beiden brauchten aber nicht weit zu gehen.

Hübner und seine Tochter, die sich jetzt zur Tafel umgekleidet hatte und eine Gesellschaftsrobe trug, kamen ihnen entgegen.

Argelunxen unternahm auch jetzt die Vorstellung. Inzwischen hatte er Semper nochmals um den Namen gebeten, so daß er nun imstande war, für den jungen Künstler auch richtig und deutlich als für ‚Herrn Nemo’ um kurze Gastfreundschaft zu bitten.

August Hübner rechtfertigte auch hier seinen Ruf als großzügiger Wohltäter, war von größter Zuvorkommenheit und meinte, es würde ihm eine besondere Ehre sein, wenn Semper eine Einladung zur Teilnahme an der Festtafel, die sofort beginnen werde, annehmen wolle.

Dann fügte er hinzu:

„Hier meine Tochter Ellen, Herrn Nemo … Sie vertritt die Hausfrau, da ich seit Jahren Witwer bin, und sie wird sich ein Vergnügen daraus machen, Ihnen einen Platz am Tisch anzuweisen.“

Ellen, deren eigenartige Schönheit durch das kostbare und doch in keiner Weise aufdringlich elegante Gesellschaftskleid noch mehr zur Geltung gebracht wurde, ließ Semper nachher sogar zu ihrer Linken platznehmen, wo eigentlich der Kreisarzt und Geheimer Medizinalrat Dröscher hätte sitzen sollen, der aber inzwischen zu einer eiligen Operationen abberufen worden war.

Semper hatte also erreicht, was er wollte, und alles war weit besser gegangen, als er je gehofft hatte.

Ellen Hübner war von so zwangloser Liebenswürdigkeit ihm gegenüber, daß auch ein weniger sicherer Gesellschafter als er sich hier bald wohlgefühlt hätte. Wenn trotzdem über Sempers Stimmung zunächst noch eine leicht Unruhe lag, so war, vielleicht ungewollt, der Schloßherr daran schuld, der schon, als der Major ihm den jungen Künstler vorstellte, den verirrten Herrn Nemo auffallend gespannt und durchdringend gemustert hatte und auch jetzt häufig mit schlecht verhehlter Neugier zu ihm hinübersah. –

„Ah, Sie sind Sänger und Pianist, Herr Nemo,“ sagte Ellen Hübner soeben zu dem neuen Gast, indem sie sich in ihrem Stuhl zurücklehnte. Sie wollte dem Satz offenbar noch eine Fortsetzung geben, wurde aber durch den ihr gegenübersitzenden Assessor Schaumburg abgelenkt, der ihr das erste Glas Schaumwein mit ein paar verbindlichen Worten weihte.

Darauf wandte sich der Assessor an Semper.

„Von Ansehen kennen wir uns beide bereits, sollte ich meinen, Herrn Nemo,“ sagte er nicht minder verbindlich. „Vorgestern sah ich Sie im Hotel ‚Stadt Hamburg’ in unserem Kreisstädtchen. Sie aßen gerade auf der Veranda zu Mittag. Ich erkenne Sie wohl hauptsächlich an Ihrem Anzug wieder, der hier in der Provinz seines Schnittes wegen auffallen muß, natürlich nur angenehm. Aber auch Ihr Gesicht vergißt man nicht leicht, selbst wenn man es nur einmal gesehen hat. Künstler haben hier stets etwas an sich, das sie aus der Menge heraushebt. Und ich habe dazu noch ein anerkannt vorzügliches Personengedächtnis.“

Semper hatte infolge dieser etwas langatmigen Ausführungen Schaumburgs genügend Zeit sich zu sammeln. Er war doch ein wenig außer Fassung geraten. Blitzschnell überlegte er sich, daß der Assessor ohne Zweifel damals den Mann im Hotel gesehen haben müsse, der jetzt als Selbstmörder in der Torfgrube auf der Heide lag. Aber ebenso sagte er sich, daß er mit diesem Unbekannten – das ging ja aus des Juristen Worten klar hervor – eine mehr als gewisse Ähnlichkeit haben müsse. Und diese Schlußfolgerung verwirrte ihn. Zum zweiten Mal an diesem Abend wurde er mit einem anderen verwechselt …! Er begriff das nicht. –

Und als Schaumburg nun geendet hatte, zog er sich dadurch geschickt aus der verzwickten Lage, daß er ihm zuprostete und dazu sagte: „Ihr Personengedächtnis muß wirklich sehr gut sein, Herr Assessor.“

Jetzt richtete Ellen Hübner wieder das Wort an ihn.

„Wäre es sehr unbescheiden von mir, Herrn Nemo, wenn ich Sie bäte, uns durch ein Lied zu erfreuen? Der Flügel aus dem Musikzimmer ist schnell in den Saal gerollt.“

Sie sah ihn dabei erwartungsvoll an.

„Ich habe lange keine Taste angerührt,“ meinte er. „Sie werden daher Nachsicht üben müssen. Im übrigen ist es nicht meine Art, mich zu zieren. Ich gebe, was ich vermag. Viel ist es nicht.“

Ihr Gesicht drückte jetzt eine gewisse Überraschung, aber auch Entspannung aus. Es schien, als habe sie eine Ablehnung erwartet. –

Der Schloßherr erhob sich gleich darauf und bat um einige Zeit Gehör für einen verehrten Gast, den ein Zufall heute unter sein Dach geführt habe.

Die Stimmung an der Tafel war schon recht vergnügt. Kein Wunder bei so erlesenen Speisen und Weinen und so anregender Musik durch die auf der Galerie des Saales untergebrachte Dragonerkapelle.

Major Graf Argelunxen nahm die Ankündigung der Gesangsvorträge mit einem zu Bürgermeister Lankner ganz laut geäußerten: „Höchst überflüssig!“ hin. Er war schon sehr redselig, der trinkfeste Major, und der Sekt hatte jugendliches Feuer in ihm entfacht, so daß er der schönen Frau Landrat fast zu arg die Kur schnitt.

Nun – sehr bald bekehrte er sich aber zu einer anderen Ansicht. – Semper war erfahren genug, um der Gesellschaft nicht allzu ernste Sachen du bieten. Als erstes sang er das Auftrittslied aus Bajazzo. Seine Stimme war wenig umfangreich, aber weich und voller Gefühl. Er begleitete sich selbst. –

Am Flügel ging ungewollt eine völlige Veränderung mit ihm vor. Sein bleiches Gesicht rötete sich, seine dunklen Augen hatten den Glanz der Begeisterung angenommen. Er vergaß alles – wo er sich befand, daß er die Kleider eines Toten, seines Doppelgängers, trug, daß da draußen in der Heide Frick, Blendel und Duckchen auf ihn warteten.

Reicher Beifall erscholl, als er sich vom Flügel erhob. Und der Major rief ihm überlaut zu: „Eine Zugabe, – lassen Sie sich erweichen!!“

Und er setzte sich wieder, dachte einen Augenblick nach. Dann ein kurzes Vorspiel. Wagners Lohengrin – der Sang des Schwanenritters …

„Nie sollst du mich befragen

noch Wissens Sorge tragen …“ –

Es war ein Zufall, daß er nach Ellen Hübner hinüberblickte, als über seine Lippen in quellenden Tönen Lohengrins Mahnung an Elsa perlte, nie nach Namen und Art zu forschen.

Ihre Blicke begegneten sich. Es war ihm, als schimmere es feucht in ihren Augen. Und jetzt drückte sie wirklich verstohlen das Spitzentüchlein gegen die Augen … – –

Es war Mitternacht. Die Gäste August Hübners dachten noch nicht an Aufbruch. Man tanzte in dem ausgeräumten Speisesaal. Soeben hatte Semper Ellen Hübner nach einem Walzer an ihren Platz zurückgeführt.

Seit jener Sekunde, da ihre Blicke über die Tafel hinweg sich ineinander versenkt hatten, betrachtete er dieses junge Weib mit anderen Augen. Und als er sie nach den Klängen eines neuesten, einschmeichelnden Walzers in den Armen gehalten hatte, da war es ihm gewesen, als kenne er sie bereits jahrelang, als sei sie ihm nie eine Fremde gewesen, obwohl sie ihm erst heute vor drei Stunden im Korridor des Schlosses vorgestellt worden war.

Der scharfe Duft eines starken Veilchenparfüms entströmte ihrer Robe, ihrem reichen Haar … Der Duft war fast zu betäubend, selbst für Semper Nemo.

Die Musik schwieg. Vom Turm des Schlosses drangen die hallenden Schläge der großen Uhr bis in den Saal mit seinen lachenden, heiter angeregten Menschen hinein.

Semper schlich davon. Erst auf die Terrasse hinaus, dann nach der Fliederlaube. Die weißen Bänke waren leer. Er setzte sich und träumte vor sich hin. In der Nähe schluchzte eine Nachtigall …

Niemand erschien. Die Turmuhr schlug viertel, halb eins. Da erhob Semper sich und kehrte in den Saal zurück.

Es wurden gerade Erfrischungen gereicht. Ellen Hübner, neben der schon wieder Assessor Schaumburg stand, winkte Semper heran.

„Mein Vater sucht Sie, Herr Nemo. Er hat ganz vergessen, Sie zu bitten, für diese Nacht mit einem unserer Fremdenzimmer vorlieb zu nehmen. – Ah – Sie bringen so einen Hauch frischer Nachtklub mit. Waren Sie auf der Terrasse …?“

„Im Park, gnädiges Fräulein.“

Und wie er jetzt so vor ihr stand, da war es ihm, als sei das Veilchenparfüm an ihr bereits mehr verflüchtet und lasse einen anderen Wohlgeruch wieder hervordringen – einen Wohlgeruch, den man jedoch noch nicht genau seiner Eigenart nach mit den Geruchsnerven feststellen konnte …

Teil II

Gewitterwolken.

1. Kapitel.

Nachdem Semper die beiden Gefährten verlassen hatte, begannen diese ihre Zurüstungen zur Nachtruhe zu treffen. Tobias Frick suchte aus dem armseligen Kram, der am Boden umherlag, einen kleinen, zusammenlegbaren Ölstoffeimer heraus, knotete an den Bügel einen langen festen Bindfaden und holte sich aus dem nächsten Torfloch Wasser, um die allabendliche Körperabreibung vorzunehmen.

Die beiden Vagabunden hatten aus früheren besseren Tagen ein stark entwickeltes Reinlichkeitsbedürfnis bis in ihr jetziges heiteres Elend hinüber gerettet. Zerlumpt waren sie wie echte Stromer. Aber die Lumpen, die sie auf dem Leibe hatten, waren frei von Ungeziefer, und die Leiber darunter sauberer als die manches anderen, der seidene Hemden trägt. Selbst Duckchen, der Wolfspitz, den der ehemalige Lehramtskandidat vor vier Jahren als verkommenen jungen Köter von der Gasse aufgelesen hatte, wurde von seinem Herrn täglich mindestens einmal auf Flöhe hin genau untersucht. Zeit dazu hatte Gottfried Blendel ja, – sogar übergenug.

Während der großen Abendwaschung sprachen die beiden über Semper und sein Vorhaben. Der Klown meinte, der Junge könnte sich vielleicht böse Unannehmlichkeiten zuziehen, weil der den Anzug des Toten trage, den nur zu leicht jemand wiedererkennen würde. Diese Möglichkeit sei ihm erst jetzt eingefallen.

Worauf Friedel erwiderte, jeder schlafe so, wie er sich bette. Die ganze Geschichte sei zu verrückt, um ein gutes Ende nehmen zu können. Wenn Semper schon durchaus in den Schoß der braven bürgerlichen Gesellschaft habe zurückkehren wollen, hätte er ja zunächst mal irgendeine Arbeit annehmen können, wenn nicht anders als Steinklopfer, Nachtwächter oder Dorfschulpedell[1]. Aber so die Sache zu versuchen, das seit Irrsinn!

Dann wickelt er sich in seine Pferdedecke, schob sich das Unterbett aus Gras und Heidekraut noch etwas zurecht und war gleich darauf eingeschlafen.

Tobias Frick dagegen ging noch eine ganze Weile vor der Lichtung langsam auf und ab. Und wieder bewegte er im Selbstgespräch nach alter Gewohnheit die Lippen.

„Wem ähnelt das Profil des Jungen nur? Wem?! Eine Ähnlichkeit ist da. Aber mein alter Hirnkasten versagt diesmal. – Ich wünschte, der Semper wäre erst wieder bei uns … Wenn er doch nur endlich mal sein Inkognito lüften wollte … Ein guter Diplomat kann nicht verschwiegener und zugeknöpfter als er sein … Nichts weiß ich von ihm, nichts … Nur das, was ich mir aus seinen Mienen zusammenreimen kann. Das Leben muß ihm böse mitgespielt haben. Sehr böse …!!“

Er blieb stehen und schaute über die in nächtlichem Schweigen daliegende Heide hinweg. Wieder trug der Wind Musikklänge vom Schloßpark herüber. Es war ein Walzer, – derselben, nach dem die maskierte Schleiertänzerin ihre Kunst gezeigt hatte.

Tobias pfiff leise einige Takte mit. Plötzlich hörte er zu pfeifen auf. Der Tote war ihm eingefallen.

„Nein – wir müssen diesen Fund melden, es geht nicht anders,“ sagte er zu sich selbst. „Es wäre ja ganz poetisch, den armen Kerl ohne Mitwirkung der Behörden zu begraben. Friedel würde sicher eine sehr schöne Leichenrede halten. Aber wir kommen in Teufels Küche, wenn die Geschichte ruchbar wird.“

Er gähnte. Schon wollte er sich nun auch zur Ruhe begeben, als er im Westen das fahle Aufzucken eines Wetterleuchtens am Horizont bemerkte.

„Es wird ein Gewitter werden … Die Luft ist drückend. Der Wind schläft immer mehr ein …“ brummte er unzufrieden. „Zum Naßwerden habe ich nicht viel Lust, – wirklich nicht. Und Regen gibt’s sicher. Da hinten die Wolkenwand ist recht vielversprechend.“

Dann ging er mit einemmal lebhafter als bisher nach Norden zu in die Heide hinaus. Dort stand etwa sechshundert Meter von dem Lagerplatz der Pennbrüder entfernt eine kleine, baufällige Schäferhütte. Eigentlich nur eine Hundebaude war’s. Und Tobias untersuchte sie nun recht eingehend, so gut es in der halben Dunkelheit der Sommernacht möglich war.

Zehn Minuten später weckte er den Gefährten.

„Wir müssen umziehen. In kurzem haben wir ein schweres Gewitter. Dort vorn die Schäferhütte bietet Schutz. Pack’ zusammen. Ich werde inzwischen für den Jungen einen Wegzinken legen.“

Er schälte ein paar Zweige ab und steckte sie auf besondere Art vor der Lichtung in die Erde, so daß etwas wie ein Pfeil zustande kam, der auf die große Hundebude hindeutete.

Der Wind war jetzt ganz eingeschlafen. Vom Schloßturm schallte der Schlag der Uhr herüber.

„Eins! Und der Junge noch nicht da!!“ meinte Tobias seufzend.

Dann schritten die beiden ihrer neuen Behausung zu. – Das Dach waren mit Teerpappe benagelt; die kleine Tür aus den Angeln gefallen, das Innere leer. Das ganze Hüttchen war vielleicht drei Meter tief und ebenso breit. Einen Fußboden besaß es nicht. Es stand wie ein Käfig ohne Boden mitten im Heidekraut.

Im Umsehen hatten Tobias und Friedel sich beim Schein ihres Laternchens häuslich eingerichtet.

„Hier hält man’s wochenlang aus,“ meinte der Klown. „Die reine Sommervilla.“

Friedel sagte gar nichts. Er streckte sich schon wieder auf das schnell bereitete Lager hin und war bald eingeschlafen. Duckchen lag wie immer dicht an seine Brust geschmiegt da.

Tobias hörte die ersten Windstöße den nahenden Regen ankünden. Gleich darauf prasselte es wie Hagelschlossen[2] herunter. Es goß in Strömen. Hätte die Schäferhütte nicht auf einem kleinen Hügel zwischen den Büschen gestanden, so wäre der Boden wohl sehr bald ungemütlich naß geworden.

Der alte Zirkusklown hatte sich dicht hinter die Tür gesetzt und seine Stummelpfeife angezündet. So beobachtete er das Toben des Unwetters, das mit Sturm und einem förmlichen Wolkenbruch vorüberzog. Urplötzlich hörte der Regen auf. Und wenige Sekunden später erschütterte ein Donnerschlag mit solchem Krachen die Luft, daß Friedel hochfuhr und Duckchen zu bellen begann.

Das Gewitter war da. Ein trockenes Gewitter, bei dem es nicht einen Tropfen regnete. Und das sollen die schlimmsten sein.

Das Firmament bildete zeitweise ein Flammenmeer. Dann war die ganze Umgegend taghell erleuchtet.

Aber strenge Herren regieren nicht lange. Kaum fünf Minuten dauerte es, dann war das Gewitter vorbeigezogen, und Tobias trat ins Freie, um frische Luft zu schöpfen. In der niedrigen Bretterbude war es zum Ersticken heiß.

Der Klown schaute erst nach Schloß Elgenstein hinüber. Nun wandte er das Gesicht nach Norden, zuckte zusammen.

Dort jenseits der Heide, die gut ihre drei Kilometer breit war, stand ein roter, mächtiger Feuerschein.

Also hatte das Gewitter doch Unheil angerichtet. Blitzschlag, womöglich in eine noch gefüllte Scheune! Beinahe ließ sich dies nach der Größe des Brandes vermuten.

„Friedel, schläfst du?“ rief Tobias in die Hütte hinein. – Ein ärgerliches Grunzen war die Antwort.

„Es brennt dort drüben, Friedel. Großfeuer! Ich hätte Lust, mir die Sache aus der Nähe anzusehen.“

„Blödsinn! Damit dich ein Gendarm bemerkt und aufgreift! Komm schlafen!“

„Gendarm?! He, Gendarm!!“ Tobias lachte geringschätzig. „Unsere Papiere sind in Ordnung.“

Er holte seinen Krückstock heraus, rief Friedel noch zu, den Jungen zu grüßen, falls dieser inzwischen erschiene, und ging durch das feuchte Heidekraut in schräger Linie auf den Fahrweg zu, der da drüben vom Gut Elgenstein her nach Norden die Heide durchschnitt.

Der Weg war bald erreicht. Es war eine mit Steinschotter gefestigte Straße, gut gehalten, mit weißgetünchten Steinen an den Seiten. Landrat Müller sorgte eben auch für den Wegebau in seinem Kreise, obwohl er hierdurch bei den adligen Großgrundbesitzern wenig an Liebe gewann. Für Straßen und Schulen ist jeder Taler überflüssig. Erstere verlocken das Gutsvolk nur zum Wegzug, und letztere klären unnötig auf.

Dann hörte Tobias hinter sich das Knattern eines Autos. Er drehte sich um. Das Licht zweier Kraftwagenscheinwerfer blendete ihn fast. Sehr schnell kam das große Personenauto heran, das vor eine Druckspritze gespannt war. Und darin – Tobias traute seinen Augen nicht! – saß neben einer jungen Dame kein anderer als Semper. Diesem Paar gegenüber hatten zwei andere Herren die Rücksitze inne. –

Auto und Spritze waren vorüber.

„Donnerwetter!“ knurrte der ehemalige Zirkusklown. „Der Junge hat’s wirklich geschafft! Im Auto wie ein großer Herr – unglaublich!!“

Er eilte sich, vorwärts zu kommen.

„Vielleicht finde ich dort bei dem Brand Gelegenheit, den Jungen zu sprechen,“ dachte er halblaut, wie es so seine Angewohnheit war. – –

Eine halbe Stunde später hatte er das Gut erreicht, auf dem das Schadenfeuer wütete.

Die Spritze von Elgenstein war schon in voller Tätigkeit. Und August Hübner leitete die Löscharbeiten, als sei er sein Leben lang Brandmeister bei einer Berufsfeuerwehr gewesen.

Die riesige Holzscheune drohte mit ihren hochleckenden Flammenzungen auch die Stallgebäude mit ins Verderben zu ziehen. Aber die Gutsspritze von Elgenstein, die Hübner erst vor einem Monat neu angeschafft hatte, bewährte sich vorzüglich. Als dann noch zwei weitere Spritzen eintrafen, schien alle Gefahr beseitigt.

Tobias Frick hatte sich unter die ländlichen Zuschauer dieses nächtlichen, schaurig schönen Brandes gemischt und bald einen gesprächigen alten Instmann[3] gefunden, der ihm willig Rede und Antwort stand. Von Semper war nirgends etwas zu sehen. Auch von der jungen Dame nicht, mit der er er im Auto gesessen hatte.

Der Instmann gehörte seit vierzig Jahren zum Gut Palwitzkowo und war ein Deutscher, während es sonst hier meist nur stumpfe Kassuben[4] gab. Auf den Grafen Ernst Palwitzki, den jetzigen Majoratsherrn, war er offenbar schlecht zu sprechen.

Als Tobias diesen Namen hörte, schnellte sein Kopf überrascht hoch.

„Graf Ernst Palwitzki, – hörte ich richtig?“ fragte er.

„Ja, ja. So ist’s. Und wenn ein Palwitzki je wie ein Verrückter verschwendet hat, ist’s dieser,“ sagte der Instmann gehässig. „Für uns Leute ist nie einen Pfennig übrig. Alles ist hier verwahrlost. Alles! Wäre die Spritze von Elgenstein nicht so schnell gekommen, so würden auch die Ställe mit hochgegangen sein. Unsere Spritze hier hat seit drei Jahren keine Schläuche mehr und ist eingerostet. Schade nur, daß der junge Herr aus Elgenstein sich hier für unseren Grafen das Bein gebrochen hat. Unser Herr dankt’s ihm doch nicht. Hochmütiges Pack, die ganze Familie! Ein Bürgerlicher gilt denen weniger als ein guter Jagdhund.“

Tobias brachte schnell heraus, wen der Alte mit dem ‚jungen Herrn aus Elgenstein’ meinte und wie der Unfall sich abgespielt hatte.

Semper hatte, als nicht sofort jemand den vom Feuer bedrohten Giebel des großen Stalles erklettern wollte, um aus der Höhe herab das Dach ständig unter Wasser zu halten, eine Leiter heranschaffen lassen und war mit dem einen Spritzenschlauch in der Hand die Sprossen emporgeklettert. Aber die Leiter, morsch wie alles in Palwitzkowo, war dann plötzlich zusammengekracht, wobei Semper einen Bruch des linken Unterschenkels und eine leichte Gehirnerschütterung davongetragen hatte. Man hatte ihn darauf sofort ins Gutshaus geschafft und nach dem Kreisarzt nach Schöneck telephoniert. – Mehr wußte der Instmann auch nicht.

Tobias Frick merkte jetzt wieder so recht, wie sehr ihm der junge ans Herz gewachsen war. Er machte sich Sempers wegen die ernstesten Sorgen. Besonders die Nachricht, es liege auch eine Gehirnerschütterung vor, beunruhigte ihn derart, daß er, als nun auch Ellen Hübner wieder auf dem Hof in Begleitung Assessor Schaumburgs erschien – er erkannte in ihr sehr leicht Sempers Nachbarin im Auto wieder und reimte sich schnell zusammen, wer sie sei, – sich bei guter Gelegenheit an sie herandrängte und, seinen schäbigen Filz ziehend, sie fragte, wie es denn dem Herrn gehe, der vorhin zu Schaden gekommen sei.

Das Benehmen des zerlumpten Alten mit dem verwitterten Schauspielergesicht, ebenso seine Ausdrucksweise fielen Ellen auf. Sie gehörte nicht zu jenen jungen Damen, die sozusagen blind an allem vorübergehen, was nicht ausschließlich zum Interessenkreis eines jungen, verwöhnten Weibes gehört. Von ihrem Vater, diesem praktischen, zielbewußten Mann, hatte sie gelernt die Augen offenzuhalten und auch Geringfügigem Wert beizumessen und Beachtung zu schenken.

Daß dieser Alte, der jetzt mit ängstlich forschenden Augen vor ihr stand, nicht aus müßiger Neugier nach Semper Nemo fragte, war ihr sofort klar.

Sie musterte ihn scharf. Der Assessor unterhielt sich einige Schritte weiter mit dem soeben gleichfalls an der Brandstätte eingetroffenen Bürgermeister Lankner. Daher konnte sie dem Vagabunden unbeobachtet schon etwas näher auf den Zahn fühlen.

„Wer sind Sie? Und was veranlaßt Sie, nach dem Herrn sich zu erkundigen?“ fragte sie freundlich.

Tobias Frick wurde sofort aus kluger Berechnung wieder der verkommene Strolch, für den ihn jeder seinem Äußeren nach halten mußte.

„‘n ganz jemeiner Ritter von der Landstraße bin ick, dem der jungen Herrn letztens mal fünfzig Pfennig zu Schnaps geschenkt hat. S’ hat gerade zu n’ tüchtigen Rausch jelangt. So’n Wohltäter vergießt unsereiner nicht …!“

In dieser Antwort war ein Zuviel an absichtlich herausgekehrter Vagabundenart. Ellen entging das nicht. Aber sie ließ sich nichts anmerken.

„Dem Herrn geht’s den Umständen nach leidlich. In drei bis vier Wochen wird er wieder ganz hergestellt sein, meint der Kreisarzt,“ lautete jetzt ihre Erwiderung.

Der Stromer brummte ein Wort des Dankes, verbeugte sich und verschwand.

Und Ellen Hübner dachte: „Der Alte hat gelogen! Zwischen ihm und Semper bestehen andere Beziehungen. – Welch’ seltsame Nacht …!! Sie überschüttet mich mit Abenteuern, mit Rätseln und Unruhe …“

2. Kapitel.

Im Herrenhaus von Palwitzkowo, einem unschönen, riesigen Backsteinbau von nüchternstem Stil, hatte sich die erste Aufregung über den Brand gelegt. Die gräfliche Familie war im Speisezimmer versammelt, einem langgestreckten Raum mit etwas zusammengewürfelten Möbeln und prachtvollen Geweihen an den Wänden. Man hatte soeben, um sich zu erfrischen, Kaffee getrunken. Daran, auch den zur Hilfeleistung aus dem benachbarten Elgenstein herbeigeeilten Herrschaften etwas vorzusetzen, hatte nur Komtesse Adda gedacht, war aber mit ihrem Vorschlag von der Mutter mit der Bemerkung zurückgewiesen worden, daß eine solche Einladung zu dieser nächtlichen Kaffeetafel die Anbahnung gesellschaftlicher Beziehungen zur Folge haben würde, und … „Ein Konservenfabrikant nebst Tochter und dem Anhängsel von bürgerlichem Assessor paßt nun mal nicht in unsere Kreise hinein, selbst wenn einer Millionen besitzt, oder besser, gerade weil er so reich ist.“

Adda hatte zu dieser Entscheidung die Achseln zu zucken sich erlaubt, was sofort mit einem strengen Verweis gerügt worden war.

„Ich finde überhaupt,“ hatte die Gräfin, eine stark gepuderte, sehr vornehme, aber ebenso kalt wirkende Erscheinung gesagt, „daß der Aufenthalt bei den Verwandten in Berlin dir sehr geschadet hat. Du hast, scheint’s, so etwas von den freien Anschauungen der Weltstaat dir angeeignet, was für eine Komtesse Palwitzki wenig zuträglich ist.“

Adda hatte nur mit einem halb trotzigen „Schon möglich!“ geantwortet, das die Gräfin zum Glück auf ‚wenig zuträglich’ bezog. –

An dem Kaffeetisch saßen außer dem gräflichen Ehepaar und Adda noch deren Schwester Stella und der Jüngste der Familie, der Leutnant bei den Leibhusaren Hermann-Dieter, welcher vor drei Tagen hier bei den Seinen den zwanzigsten Geburtstag gefeiert hatte.

Dieser Kaffeetisch mit seinem teils sehr kostbaren, teils zerbrochenen Geschirr und der fleckigen Damastdecke war kennzeichnend für die Zustände in der Familie des Majoratsherrn, der seine polnische Abstammung weder im äußeren noch in seinem sich Geben und seinen Anschauungen verleugnete. Hager, dunkel und sehr gut erhalten für seine fünfzig Jahre, lag über seinem Wesen etwas Träumerisches, Schlaffes. In den Händen seiner Gattin, einer geborenen von Palfna, war er weiches Wachs, sowohl zum Guten wie zum Schlechten.

Die Gräfin erhob sich jetzt.

„Ich möchte noch etwas mit dir besprechen,“ sagte sie kühl zu ihrem Gatten, mit dem sie sich längst auseinandergelebt hatte, woran freilich beide die Schuld trugen, er als unverbesserlicher Verehrer jedweder Frauenschönheit, sie als kalte Intrigantin, die mit allen Mitteln einem Ziel zustrebte: Für ihre und ihres Mannes Hang zu luxuriösem Lebenswandel die nötigen klingenden Mittel zu beschaffen.

In dem kleinen Damensalon riegelte sie die Türen ab und zog noch die schweren, aber längst ausgeblichenen Damastportieren zu. Dieses Gemach hatte schon so manche erregte Szene zwischen dem Ehepaar gesehen. Auch heute ahnte der Graf, daß das, was ihm seine Gattin mitzuteilen hatte, nicht gerade angenehmes enthalten würde. Er setzte sich in einen der niedrigen Sessel und zündete sich eine Zigarette an. – Die Gräfin war an das Fenster getreten, von dem aus man durch die Lindenkronen einer Allee gerade noch den lohenden Feuerschein der brennenden Scheune sehen konnte.

Eine Weile blieb es still zwischen den beiden. Dann begann die Gräfin auf dem dicken Teppich in ihren koketten, ausgeschnittenen Lackschuhen langsam auf und ab zu gehen.

„Dieser Plebejer aus Elgenstein kam zu früh,“ sagte sie leise. „Wären die Ställe mit in Flammen aufgegangen, so hätten wir mit der Versicherung ein glänzendes Geschäft gemacht. Ich habe mir vom Rendanten[5] jedenfalls schon die Bücher geben lassen, um zu prüfen, wieviel Getreide und Futtermittel mit der Scheune verbrannt sind. Einige kleine Korrekturen in den Zahlen werden uns gegen zwanzigtausend Mark einbringen. Matziks sind wir sicher. Er wird schweigen. Ich habe ihm letztens wieder nachgewiesen, daß er uns um achtzig Mark betrogen hat. Den Mann habe ich fester denn je in in der Hand.“

Der Graf seufzt.

„Geht es nicht ohne … ohne Korrekturen, Viktoria?“ fragte er kleinlaut.

Sie lachte fast verächtlich auf. „Dreitausend Mark würden dann herauskommen …!! Das genügt gerade für meine Wintertoilette – vielleicht. – Doch genug hiervon. Was sagst du zu der anderen Überraschung, die uns indirekt das Gewitter beschert hat?“

„Du meinst den … den …“

„Natürlich – wen sonst?! Wir müssen unbedingt zusehen, daß wir diesen Zufall, der gerade diesen Menschen in unser Haus gebracht hat, nach Kräften zu unserem Vorteil ausnützen. Dies wollte ich mit dir besprechen. Es ist nötig, daß wir nach einem bestimmten Plan handeln. – Zunächst aber wären einige Fragen zu erörtern. Sollte er etwa doch nicht lediglich zufällig in diese Gegend gekommen sein? Hat ihn eine bestimmte Absicht hergeführt? Und – wie ist es möglich, daß er sich wieder in kurzem soweit emporgearbeitet hat, um hier in anständiger Kleidung als Gast dieses Hübner auftauchen zu können? – Wir waren unserer Sache mit ihm doch so sicher! Wir wußten, daß er zum Vagabunden herabgesunken war, der Sonntags in Dorfschenken auf elenden Klavieren zum Tanz aufspielte. Und nun diese Enttäuschung?! Ich begreife das nicht.“

„Ich auch nicht. – Hast du denn Fräulein Hübner nicht ausgeforscht, wie er nach Elgenstein gekommen ist?“

„Versucht habe ich’s. Aber dieses Mädchen kann ebenso zugeknöpft sein wie ihr Vater. Ich fürchte fast, ihr ist es aufgefallen, daß ich mich so eingehend nach dem angeblichen Herrn Nemo erkundigte. Da schwieg ich lieber. Wir dürfen nicht Verdacht erregen.“

Wieder seufzte der Graf und besah sich eingehend seinen lackierten Fingernägel.

„Diese Hetze wird vielleicht scheitern,“ meinte er unsicher. „Du siehst jetzt wieder, wie schwer es ist, unseren Zweck zu erreichen.“

Die Gräfin war vor ihm stehen geblieben und schob den Stiel ihrer Lorgnette spielend durch die Finger.

„Besinnst du dich noch, wie das Ganze begann?“ fragte sie mit besonderer Betonung. „Nichts ist leichter, als etwas Ähnliches jetzt hier einzufädeln. Geschickt gemacht, muß es dann entscheidend sein.“

Er hob erschreckt den Kopf. „Vicky, nur das nicht …!“ sagte er beschwörend. „Ich habe schon damals mir die schwersten Gewissensbisse gemacht, als …“

„So?!“ unterbrach sie ihn höhnisch. „Gewissensbisse?! Es wäre besser gewesen, du hättest dich mehr um das Majorat gekümmert!! Dann würden wir es nie nötig gehabt haben, diesen Millionen nachzujagen!“

Er senkte schon wieder den Kopf und schob die Zigarette zwischen die Lippen.

„Tu, was du willst!“ meinte er ärgerlich, indem er den blauen Rauch von sich blies. „Eigentlich hast du ja recht. Millionen …!! Und – wozu sollen wir wohl fünf Jahre umsonst all die Aufregungen gehabt haben …?!“

„Und Ausgaben!“ betonte sie. „Ich habe jeden Pfennig notiert, den dieser Kampf uns gekostet hat.“ Sie schritt schnell auf den altertümlichen, reich mit Elfenbein verzierten Damenschreibtisch zu und entnahm einem Geheimfach ein Päckchen Briefe und ein blaues Heftchen. Letzteres enthielt lange Posten Zahlen mit kurzen Bemerkungen.

Die Gräfin blätterte darin umher und erklärte dann: „Beinahe elftausend Mark betragen die Unkosten. Soll das Geld unnütz weggeworfen sein, wo wir jetzt so kurz vor der Entscheidung stehen?! Niemals! Ich würde …“

Sie schwieg plötzlich, starrte in das blaue Heftchen und suchte dann hastig aus den Briefen einen bestimmten heraus, indem sie die Lorgnette vor die kurzsichtigen Augen hielt.

„Nein,“ rief sie dann halblaut, „wie ist es nur möglich, daß ich das vergessen konnte …!! Mir war es doch gleich so, als ich den Namen des jetzigen Besitzers von Elgenstein zum erstenmal hörte, als hätte ich ihn bereits in Beziehung auf eine uns angehende Angelegenheit gehört …! – Hier steht es schwarz auf weiß, daß der andere damals bei einem Kaufmann Hübner in Bergedorf bei Hannover … – Na – ich brauche wohl nichts mehr zu sagen, nicht wahr? Du besinnst dich jetzt wohl.“

Der Graf nickte. Auch in sein schlaffes Gesicht war jetzt ein Ausdruck von Spannung getreten. Und er fragte eilig:

„Vicky – sollte etwa unser Hübner hier derselbe sein? Fast scheint es so. In Bergedorf hat er doch seine Konservenfabrik gehabt. – Hm – ob dann der, den uns diese Nacht mit ihrem Gewitter ins Haus gebracht hat, nicht der … – Aber nein,“ unterbrach er sich, „der Assessor erzählte mir ja, daß Herr Semper Nemo – wozu der Mensch wohl nur diesen merkwürdigen Namen angenommen haben mag?! – bei Hübners die Gäste durch Gesangsvorträge unterhalten hat. Es ist also Heinz, und nicht Erwin.“

„Darüber war ich mir sehr bald klar,“ sagte die Gräfin. „Wäre es Erwin, dann wüßte ich jetzt, wie er hier in unsere Gegend gekommen – eben Hübners wegen, vielleicht um den Millionär um Unterstützung zu bitten. So aber stehe ich leider noch immer vor der mich beunruhigenden Frage, ob es lediglich einem Zufall zuzuschreiben ist, daß Heinz in unserer Nähe plötzlich auftaucht. – Nun – jedenfalls gilt es, die Augen jetzt sehr gut offenzuhalten. Und diesen Hübner und seine Tochter müssen wir, das sehe ich nunmehr ein, notgedrungen näher kennenlernen, geradeso wie es unsere Interessen verlangen, daß der Verletzte bei uns bleibt und hier von dem Kreisarzt weiter behandelt wird.“

Sie schaute einen Moment nachdenklich vor sich hin und spielte mit ihrer goldenen Lorgnette.

„Die Umstände erfordern also,“ fügte sie dann hinzu, „daß wir unsere Taktik von Grund auf ändern. Ich werde Hübners und den Assessor sofort bitten, einige Erfrischungen bei uns einzunehmen. – Komm’, gehen wir an die Brandstelle. Dort finden wir die Marionetten, die wir für unser Spiel brauchen.“

Der Graf erhob sich.

„Vicky, du hättest einen Diplomaten heiraten sollen,“ meinte er bewundernd.

„Das ist richtig. Politisches Intrigenspiel hätte mich noch mehr gereizt als dieses.“

3. Kapitel.

Es war längst heller Tag, als das Hübnersche Auto wieder vor der Terrasse des Schlosses Elgenstein hielt.

Müde und übernächtigt stiegen Vater und Tochter aus. Bürgermeister Lankner und der Assessor blieben sitzen, da der Kraftwagen sie sofort weiter nach der Stadt bringen sollte.

Man verabschiedete sich. Und Lankner rief dem Schloßherrn noch zu:

„Verehrtester – Sie werden Ihre Wette verlieren, – passen Sie auf!“

August Hübner lächelte etwas gezwungen.

„Ausgeschlossen!“ meinte er.

Dann rollte das Auto davon.

Vater und Tochter ließen sich in der Vorhalle von dem Diener die leichten Staubmäntel abnehmen.

„Ich möchte dich noch sprechen,“ sagte der Millionär dann abgespannt. „Komm’ auf mein Zimmer. Ob wir um fünf oder halt sechs schlafen gehen, bleibt sich gleich.“ –

Die beiden saßen sich in dem geschmackvoll und modern eingerichteten Herrenzimmer gegenüber.

„Wer hätte wohl geahnt, Kind, das dieses unser Parkfest solch einen Abschluß finden würde,“ begann der frühere Fabrikbesitzer nachdenklich. „Ich wünschte beinahe, dieses Fest hätte überhaupt nicht stattgefunden. Ich will dir ja keinen Vorwurf machen, Ellen, aber, dieser Schleiertanz war ein Leichtsinn! Du hast ja gehört, daß Lankner rein darauf versessen ist herauszubekommen, wer die Tänzerin war. Wirklich ein netter Spaß, daß er mich zu dieser Wette gedrängt hat, gerade mich! Ein Korb Sekt dafür, daß er in vierzehn Tagen Namen und Alter der Tänzerin festgestellt hat …!! – Bedenke, Kind, wenn diese Kleinstädter hier erfahren, daß du dich vor unseren Gästen produziert hast, tun Sie uns in Acht und Bann. Es sind ja zumeist recht nette Menschen, aber dafür hat sicher keiner Verständnis, daß eine junge Dame, die mal aus einer Laune heraus diese Kunst des Schleiertanzes erlernte, einer noch seltsameren Laune nachgab und als Schlußnummer einer Vorstellung von Seiltänzern auftrat …!!“

Ellen nickte.

„Ich gebe dir recht, Papa. Es wäre besser gewesen, dieses Mal die plötzlich in mir erwachende Sucht nach etwas Außergewöhnlichem zu unterdrücken. Aber – zuweilen begreife ich mich selbst nicht. Ich bin doch das Kind eines sehr kühl und klar denkenden Vaters und einer alles andere als phantastischen Mutter. Wie kommt nur dieser Schuß Vagabundenblut in meine Adern? Etwa von Mamas Vater her, der ja wohl eine reichbewegte Vergangenheit hinter sich hatte, bevor er solider Obstzüchter wurde …?!“

„Wahrscheinlich. Die Vererbungstheorie kennt viel Merkwürdiges. – Hoffen wir, daß Lankner die Wette verliert. Gesehen hat dich doch niemand, als du vor und nach dem Tanz das Schloß durch den Turmeingang verließest beziehungsweise wieder betratst?“

„Niemand. Im Park begegnete mir nur dieser Semper Nemo, dieser rätselhafte Mensch. Das erzählte ich ihr ja schon. Und der ahnt natürlich nichts – nichts! Nur mein japanisches Parfüm werde ich nicht mehr benutzen dürfen. Das könnte mich verraten.“

August Hübner wiegte wie unzufrieden den Charakterkopfes hin und her.

„Ja – dieser Semper …!“ meinte er. „Auch ihn hat nur das Fest uns zugeführt. Er sagte ja, daß er, als er sich verirrt hatte, den Klängen der Musik nachgegangen und so schließlich in den Park gelangt wäre.“

Ellen lächelte ein wenig.

„Papa, ob diese Geschichte stimmt? – Verirrt, hier in unserer Gegend?! Er behauptete, über die Heide gekommen zu sein. Den Turm von Elgenstein sieht man doch in einer Sommernacht wie jetzt mit seinem weißen Anstrich sehr, sehr weit. Ich glaube an dieses Verirren nicht.“

Er wurde aufmerksam.

„Was glaubst du denn?“ fragte er schnell.

„Vorläufig nichts weiter als das, was ich eben sagte. Dieser Semper Nemo, der jenem Erwin so unheimlich ähnlich sieht und doch ein anderer ist, entwickelt sich immer mehr zu einer rätselhaften Persönlichkeit.“

Ellen berichtete ihr Erlebnis mit dem alten Stromer an der Brandstätte.

„Ich gehe jede Wette ein,“ fügte sie zum Schluß hinzu „daß zwischen diesem Vagabunden, der trotz seiner Zerlumptheit den gebildeten Menschen nicht ganz verleugnete, und Semper Nemo nähere Beziehungen bestehen. Der Alte spielte mir plötzlich zu sehr den Durchschnittsstrolch.“

Jetzt lächelte der Millionär etwas nachsichtig.

„Kind, du bist schon wieder auf der Jagd nach außergewöhnlichem,“ sagte er dann warnend.

Aber Ellen nahm diese Anspielung auf den leichtsinnigen Schleiertanz gelassen hin.

„Mein Erlebnis mit dem Alten ist ja noch nicht ganz zu Ende. – Bevor wir Palwitzkowo verließen, war Schaumburg noch im Krankenzimmer bei Semper, um sich von dem wieder zum Bewußtsein Gekommenen zu verabschieden. Vorher hatte ich den Assessor nun gebeten, Semper zu erzählen, daß ein alter Landstreicher sich nach ihm sehr eingehend bei mir erkundigt hätte. Schaumburg tat’s und wußte mir nachher zu berichten, daß Erwins Doppelgänger sehr rot und verlegen geworden wäre, als er hörte, wie dankbar der Stromer noch seines ‚Wohltäters’ wegen der fünfzig Pfennige ‚zu Schnaps’ gedenke. – Hatte Semper nötig, deswegen sich zu verfärben, Papa?“

„Hm – merkwürdig!! – Na – ich sage ja, dieses Fest bringt uns nichts wie Unruhe! Ich will hier friedlich meinen Kohl bauen und nicht … an Dinge erinnert werden, die … die … Du weißt, was ich meine …!“

„Ich weiß. – Diese Dinge siehst du leider noch immer in falscher Beleuchtung, Papa ich wiederhole dir heute nochmals, ich war damals noch ein halbes Kind, als ich für Erwin schwärmte. Mehr als Schwärmerei meinerseits war es ja nicht. Ich habe nie einen seiner Briefe beantwortet, diese sogar schließlich stets ungelesen verbrannt.“

„Nur davon warst du nicht überzeugen, daß nur er damals die Hand im Spiel gehabt haben konnte! Und durch diese hartnäckige Verteidigung dieses Menschen kam der Argwohn bei mir nie zum Schweigen, du könntest doch mit dem Herzen mehr beteiligt gewesen sein, als du es selbst ahntest.“

„Lassen wir die Sache ruhen, Papa. Darüber sind Jahre ins Land gegangen. Ich dachte nie mehr daran, wirklich nicht. – Was sagst du eigentlich zu dem Verhalten Palwitzkis uns gegenüber. Komische Leute sind’s! Erst wollen sie uns Semper gern zum Gesundpflegen überlassen, dann plötzlich wendet sich das Blatt und sie tun, als ob sie sich geradezu … danach reißen, ihn bei sich zu behalten. Auch ihre Liebenswürdigkeit uns gegenüber, nachdem sie sich zunächst beinahe verletzend ablehnend gezeigt und sich kaum um uns gekümmert haben, erschien mir seltsam. Diese Gräfin war ganz Saccharin, und der Graf der reine Honig.“

August Hübner mußte lachen.

„Saccharin? Wie so das? – Honig verstehe ich, aber – Saccharin?“

„Ist bekanntlich künstliche Süßigkeit, chemisches Produkt, Papa. Und die Liebenswürdigkeit der eisigen Gräfin war meines Erachtens eben auch gekünstelt. Und gleich zu Morgen zum Nachmittagstee einzuladen, hätte sie selbst deswegen nicht nötig gehabt, weil wir ihnen mit unserer neuen Spritze zu Hilfe gekommen sind.“

„Nun – wir haben ja auch unter einem Vorwand abgelehnt,“ meinte der Schloßherr gähnend. „Doch jetzt gehe ich schlafen. Die ganze Nacht will ich doch nicht opfern. Mit fünfzig Jahren ist man dazu nicht mehr jung genug.“ – –

Als das Hübnerscher Auto sich der Stadt näherte, überholte man den wohlbekannten, mit zwei Schimmeln bespannten Wagen des Kreisarztes. Der alte Herr war von Palwitzkowo noch zu einem zweiten dringenden Besuch gleich weitergefahren.

Der Kraftwagen hielt einen Augenblick, und der Kreisarzt rief Schaumburg zu, dieser möge ihn doch daheim erwarten. „Nur auf ein paar Worte, Assessor. Dann können Sie gleich in die Federn,“ fügte er hinzu.

„Was mag der Geheimrat nur wollen?“ meinte Lankner, der als Stadtoberhaupt gern in alles eingeweiht war. Es gab sogar Leute, die behaupteten, er sei neugierig wie ein altes Weib.

„Keine Ahnung,“ erwiderte Schaumburg. „Doch halt, da fällt mir eben ein, es wird sich wohl um die Sektion der Leiche der tot in ihrer Wohnung aufgefundenen Rentiere Müller handeln.“

Der Assessor irrte sich. Als der Kreisarzt bei ihm erschien und den dargebotenen guten Kognak zur Auffrischung der Lebensgeister getrunken hatte, sagte er:

„Hören Sie, Schaumburg, ich komme eben aus Branken. Dort wollte doch dieser Herr Semper Nemo abgestiegen sein, nicht wahr? Nun – im Wirtshaus bei Miontzki kennt ihn kein Mensch. Es ist das beste in Branken, und das machte mich stutzig. Ich wollte nämlich den Miontzi davon verständigen, daß sein Gast mit gebrochenem Bein in Palwitzkowo liege. So fragte ich auch im zweiten Wirtshaus nach – ebenso erfolglos. Der Herr hat also ein wenig geschwindelt. Ich messe der Sache durchaus keine große Bedeutung bei. Aber – sagen Sie selbst, eignet sich unsere Gegend, die doch recht dicht bebaut ist, dazu, sich meilenweit zu verirren?!“

Der Assessor, der am Amtsgericht in Schöneck die Strafsachen bearbeitete, nickte zerstreut.

„Ganz unter uns, Herr Geheimrat,“ meinte er dann nachdenklich, „mir ist es so vorgekommen, als sei dieser Sänger Hübners kein Fremder, oder, genauer ausgedrückt, als ob Vater und Tochter für ihn ein besonderes Interesse hätten. Ich habe bei Tisch achtgegeben und so Verschiedenes bemerkt, was mich stutzig machte. Hübner schaute den ihm so plötzlich ins Haus geschneiten Gast immer so sinnend und prüfend an. Und nachher bei Palwitzkis, als es sich darum handelte, wer den Verletzten bis zur Genesung bei sich aufnehmen solle, kam es zwischen Fräulein Ellen und der Gräfin geradezu zu einem edlen Wettstreit. Um einen Wildfremden hätte Fräulein Hübner sich wohl kaum so eifrig bemüht.“

„Merkwürdig!“ sagte der Kreisarzt und griff nach der Mütze. „Na – es wird sich ja bald herausstellen, wie hier der Hase läuft … Übrigens sonst ein netter Mensch, der Nemo. Nur – wie kann einer Nemo – Niemand! – heißen …! Komisch, nicht?“

Schaumburg erwiderte nichts. Gleich darauf war er allein.

Teil III

Schwüle Sommertage.

1. Kapitel.

Fritz Schaumburg bewohnte drei möblierte Zimmer bei der verwitweten Frau Steuerrad Anton. Die Steuerrätin und ihre einzige Tochter Anna begnügten sich mit den beiden Hinterzimmern. Eigentlich hätte die Rätin es ja nicht nötig gehabt, sich so einzuschränken. Aber von dem durch den ‚möblierten Herrn’ ersparten Geld konnte man seit langem jährlich eine kleine Reise machen. Und Reisen taten Mutter und Tochter für ihr Leben gern. Sonst hielten sie sich in Schöneck ganz für sich. –

„Verkehr heißt hier ja doch nur ‚sich gegenseitig beklatschen’,“ – das war das Urteil der Rätin über die Schönecker Geselligkeit. Und damit hatte sie nicht ganz unrecht.

Ein volles Jahr wohnte der Assessor nun schon bei der Frau Rat. Und sie waren stets sehr gut miteinander ausgekommen. Erst hatte wohl das vierundzwanzigjährige, schon leicht altjüngverliche Ännchen so etwas den Versuch gemacht, den reichen Juristen, den sie heimlich bald als ihre so und sovielste unglückliche Liebe anschwärmte, mit ihren naiven Künsten in ein solides Verlobungnetz zu locken. Aber schnell mußte sie einsehen, daß Fritz Schaumburg in ihrer Lebenslotterie ebenfalls eine Niete bedeutete. Er war gleichbleibend freundlich zu ihr, scherzte mit ihr und führte sehr geschickt zwischen ihnen jenen Ton guter Kameradschaft ein, der keine Hoffnung auf zärtlichere Beziehungen aufkommen läßt. Mit dieser zu Grabe getragenen Hoffnung aber begann für das äußerlich wirklich gar nicht einmal ganz reizlose Ännchen eine neue Zeit. Sie und die Mutter wachten über Fritz Schaumburg, daß er ja nicht einer anderen, unwürdigen von denen, die ihm nachstellten, zum Opfer fiel.

Kein Wunder, wenn die beiden Tönchens, wie der Assessor sie zu nennen pflegte, fast in Verzweiflung gerieten, als sie vor acht Wochen merkten, daß Schaumburg offenbar der Tochter des neuen Besitzers von Elgenstein mit den ernstesten Absichten den Hof machte. Sie kannten diese Ellen Hübner nicht, hatten sie kaum einmal im eleganten Selbstkutschierer vorüberfahren sehen. Was mit den einzelnen Knospen des heiratsfähigen Schönecker Damenflors ‚los war’, wußten die Tönchens sehr genau und hätten daher im Bedarfsfalle auch rechtzeitig warnen können. Aber Ellen Hübner war ihnen eine wildfremde. Gewiß – in Schöneck ging über die reiche Erbin bald eine sehr wenig günstige Charakteristik um. Aber darauf gaben Mutter und Tochter Anton nichts. Neid und Mißgunst brauten hier grundlos oft die vernichtensten Urteile über Menschen zusammen. Das war ihnen nur zu gut bekannt. Und die Tönchens gehörten aber trotz all ihrer Besonderheiten zu den grundanständigen Seelen, die selbst grobe Fehler suchten. – –

Mutter und Tochter waren gerade bei der Morgentoilette, als Schaumburg heimkehrte und dann auch gleich darauf der Kreisarzt sich einfand, der aber sehr bald wieder das Haus verließ.

„Nach sechs Uhr morgens kommt er nach Hause!!“ meinte Ännchen leicht entrüstet. „Das ist noch nie vorgekommen!“

„Vielleicht hätte er sich ‚draußen’ verlobt,“ sagte die Rätin seufzend. „Hoffentlich schlägt’s ihm dann zum Glück aus …!! Er ist mir ja wirklich in diesem einen Jahr wie ein Sohn ans Herz gewachsen.“

Zehn Minuten später klopfte es leise.

„Frau Rat, sind Sie schon auf?“ fragte der Assessor durch die geschlossene Tür. „Ah – guten Morgen! Bitte um recht starken Kaffee heute. Ich will mich nicht mehr schlafen legen. Es lohnt nicht.“ –

Die Rätin erfuhr dann eine Viertelstunde später von dem großen Brand in Palwitzkowo und auch Einzelheiten über das Parkfest. – Nun war ihres Mieters langes Ausbleiben derart genügend erklärt. Sie atmete auf.

Schaumburg nahm dann nach dem Morgenkaffee in seinem Arbeitszimmer noch ein paar unerledigte Aktenstücke vor. Er hatte sich eine Zigarre angezündet und fühlte sich, zumal er wie immer sich noch kräftig abgeduscht hatte, völlig frisch.

Und doch war’s mit der Arbeit nichts. Die vielseitigen Eindrücke der verflossenen Nacht wirkten noch zu lebhaft in ihm nach. Und noch etwas anderes …

Er war unzufrieden mit sich. Er liebte keine Halbheiten. In keiner Beziehung. Sein Wahlspruch war ‚Entweder ganz oder gar nicht!’ – Und dieses wärmere Gefühl, das er eine Zeit lang für Ellen Hübner zu empfinden glaubte, war eine Halbheit gewesen. Auch das hatte er in den letzten Tagen immer mehr eingesehen. Im Verkehr mit Ellen hatte sich gegen seinen Willen etwa derselbe Ton eingebunden, den er absichtlich zwischen sich und Ännchen Anton eingeführt hatte, etwas zwanglos Freundschaftliches, das außerhalb heißerer Wünsche lag.

Schaumburg hatte Ellen zunächst als der Vertreterin jener Gesellschaftssphäre gehuldigt, die ihm, dem geborenen Berliner und Sohn eines aus eigener Kraft emporgekommenen Mannes, lieb geworden war, in der er Anregung und auch Ansichten vertreten fand, die ihm als modernen Menschen zum Leben nötig waren. Alles Rückständige verachtete er. Nichts war ihm verhaßter als Schablonenmenschen, denen das fehlte, was man Persönlichkeit nennt.

Hübners, Vater und Tochter, waren beide aus dem Alltäglichen herausgewachsen. Und so hatte Schaumburg seine Besuche in Elgenstein immer häufiger wiederholt, da ihm dort in dem alten Schloße Menschen einer modernen Zeit stets freudig begrüßten. Daß August Hübner ihn schätzte, merkte er sehr bald. Und Ellen …?! – Sechs Wochen lang bestand zwischen ihnen jener heitere Kriegszustand, der nach eifriger Belagerung der erwünschten Feste zumeist mit einer Verlobung zu endigen pflegt. Aber der Kriegszustand glitt allgemach in einen harmlos kameradschaftlichen Waffenstillstand über. Und heute Morgen kam Fritz Schaumburg über seine Gefühle mit sich völlig ins klare – endlich!

Ellen und er passten wohl sehr gut für einander, aber – es fehlte eben jene heiße, sinnbetörende Leidenschaft, ohne die es eine Vernunftsehe geworden wäre, vielleicht ein stillzufriedenes Nebeneinanderleben, aber kein Glück, wie der Assessor es ersehnte.

Diese Erkenntnis wirkte auf ihn geradezu befreiend. Daß Ellen in ihm gleichfalls nur den seelenverwandten Freund sah, erschien ihm gewiß. Also gab es in Elgenstein keinerlei Enttäuschung zu verwinden, wenn eine Werbung ausblieb. Vielleicht bei August Hübner doch so etwas – vielleicht! Dem wäre er als Schwiegersohn nur angenehm gewesen. –

Fritz Schaumburg zündete die ausgegangene Zigarre von frischem an. Eigentlich hätte er nun ja seine Arbeit wieder aufnehmen können. Aber er blies, zurückgelehnt in seinen Schreibtischstuhl, nachdenklich den Rauch der grünbraunen Importe vor sich hin. Er war ein ehrlicher Mensch, auch gegen sich selbst. Und deshalb verhehlte er sich nicht, daß es ganz bestimmte Ursachen gehabt hatte, wenn er gerade heute nach dieser Nacht seine Gefühle für Ellen so genau zerlegt und geprüft hatte.

Die Komtesse Adda Palwitzki war ihm sofort aufgefallen, als er ihr vor – ja – vor vielleicht fünf Stunden vorgestellt wurde. Alles an diesem jungen Weibe war Rasse und Eigenart. In den dunklen Augen mit den langen Wimpern lag ihre Seele. Fritz Schaumburg wußte Frauen zu beurteilen.

Sie war die einzige, die ihm von der gräflichen Familie gefallen und die sich gegenüber den aus Elgenstein zu Hilfe Geeilten von vornherein so benommen hatte, wie es die Umstände verlangten. Ohne Zweifel war sie aus dem engen Kreise von Standesvorurteilen und dünkelhafter Beschränktheit längst herausgewachsen. Als die Gräfin die beiden Hübners, den Bürgermeister und ihn persönlich ins Herrenhaus geholt hatte, wo ihnen Erfrischungen gereicht wurden, bot sich ihm Gelegenheit, wohl eine Stunde mit Adda zu plaudern, da Graf Palwitzki der Ältere als unverbesserlicher Verehrer holder Weiblichkeit Ellen vollständig mit Beschlag belegt hatte. Wie so häufig im Leben, hatte auch hier diese eine Stunde genügt, um zwei Menschen einander näherzubringen, die sonst wohl weiter allein ihren Lebensweg gegangen wären.

Fritz Schaumburg warf die abermals erloschene Zigarre in den Aschbecher – mit einem gewissen Unmut. Bisher war sein Leben hier in der kleinen Kreisstadt mit ihrer landschaftlich so reizvollen Umgebung in vollem Frieden ohne große Erregung dahingeflossen. Nun war das mit einem Schlag anders geworden. Gewiß – seine Besuche in Elgenstein hatten in der ersten Zeit stets eine erwartungsvolle Vorfreude in ihm geweckt. Aber auch die war täglich schwächer geworden. Und nun dieses Parkfest, diese eine Nacht …!! Erst die maskierte Tänzerin, die die ganzen Gäste August Hübners in helle Aufregung versetzte. Jeder hatte den Schloßherrn bestürmt, um den Namen dieser geschmeidigen Künstlerin zu erfahren. Alles vergeblich! Auch aus Ellen war nichts herauszubringen! – Und dann das Auftauchen dieses Herrn Semper Nemo, der sich doch offenbar, wie aus den Angaben des Kreisarztes hervorging, immer mehr zu einer geheimnisvollen Persönlichkeit entwickelte. Weiter der Scheunenbrand in Palwitzkowo mit seinen Folgen, Semper Nemo als Verletzter in dem Herrenhause und die Anbahnung gesellschaftlichen Verkehrs mit der gräflichen Familie. – –

Und all das hatte sich in genau zwölf Stunden abgespielt.

Fritz Schaumburg stieg eine dunkle Ahnung auf, daß die nächsten Tage manches bringen würden, was er jetzt nur erst wie von Nebelmassen verhüllt kaum in verschwommenen Umrissen vor sich sah.