Hauptmenü

Sie sind hier

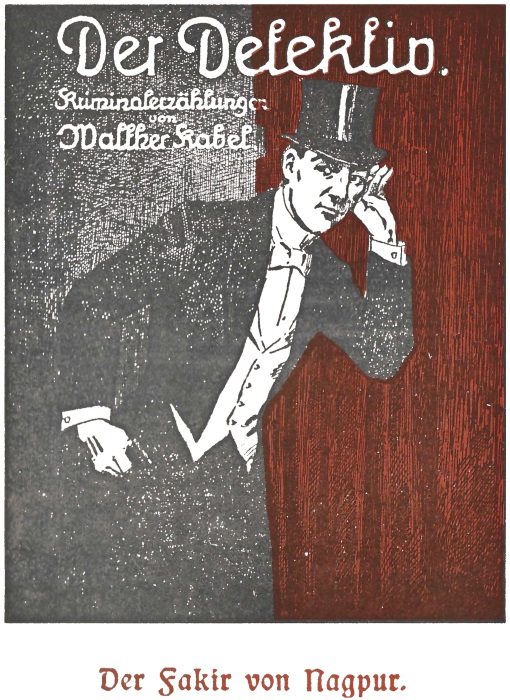

Der Fakir von Nagpur

Der Detektiv

Kriminalerzählungen

von

Walther Kabel.

Band: 14

Der Fakir von Nagpur.

Nachdruck auch im Auszuge verboten. – Alle Rechte vorbehalten. – Copyright 1920 by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin 26.

Druck P. Lehmann G. m. b. H., Berlin 26.

1. Kapitel.

Erstklassiger Detektiv gesucht.

Wir saßen auf der Gartenterrasse des Fremdenheims der Frau von Tezra in Haidarabad an einem langen Tische. Die ganzen Gäste waren um uns versammelt. Man feierte Harsts Abschied. Ich spielte dabei ebenfalls eine bescheidene Rolle. Auch auf mich fiel etwas von dem Ruhmesglanz, der meinen Freund und Brotherrn umstrahlte.

Allgemein war man überzeugt, daß Harst den Feldzug gegen Cecil Warbatty weiterführen würde. Er leugnete dies auch keineswegs. Nur erklärte er jedem, der es hören wollte, daß er zunächst nach Madras reisen und dort untersuchen würde, wie Warbatty aus der Zelle des Polizeigefängnisses hätte entweichen können. – Es war dies eine für jeden schärfer denkenden Menschen ziemlich durchsichtige Verschleierung unserer wahren Absichten. Denn – was sollte es wohl für uns für einen Nutzen haben, wenn Harst sich die erbrochenen Schlösser der Türen dort wirklich ansah?!

Aber man vermutete eben hinter diesen Angaben Harsts etwas ganz Besonderes. Eine deutsche Dame fragte zum Beispiel, ob Harst imstande sei, vielleicht aus der Art der gewaltsamen Eingriffe in die Türschlösser zu entnehmen, welchen Beruf Warbatty vor Beginn seiner Verbrecherlaufbahn ausgeübt hätte.

Die Frage war unsinnig, rief jedoch einen lebhaften Meinungsaustausch darüber hervor, ob Warbatty den gebildeten Kreisen oder den einfacheren Volksschichten entstamme. Jeder hatte ja bereits über dieses Verbrechergenie in den Zeitungen gelesen. Warbatty war eben jetzt zur Tagesberühmtheit geworden, etwa ähnlich wie seiner Zeit Jack der Bauchaufschlitzer, der monatelang die Riesenstadt London in Angst und Schrecken versetzt hatte. –

Wer Warbatty war, wie er in Wahrheit hieß, wußte bisher niemand, selbst Harst nicht. Gewiß – des Verbrecherkönigs Bruder hatte in Kolombo auf Ceylon unter dem Namen Sagton für kurze Monate gelebt und auch Papiere auf diesen Namen besessen. Es hatte sich dann aber herausgestellt, daß er diese Papiere nur gestohlen und daß er kein Recht gehabt hatte, sich Sagton zu nennen. Warbattys Persönlichkeit umhüllte also noch genau dasselbe Dunkel wie damals, als unser Kampf gegen ihn in Berlin begann.

Mir war es ganz interessant, daß Harst jetzt aus Anlaß dieses Meinungsstreites seiner Ansicht über Warbattys Vorbildung, Herkunft und so weiter dahin Ausdruck gab, daß er erklärte, er halte diesen Menschen für einen Zugehörigen der besten Gesellschaftskreise, der lediglich aus krankhafter Lust am Verbrechen der Menschheit den Krieg angesagt habe und diesen Krieg nun mit allen Mitteln hochentwickelter Intelligenz und einer alles umfassenden Allgemeinbildung völlig erhaben über jede Rücksicht auf Menschenleben führe.

„Gerade diese brutale Mordgier Warbattys hat etwas so dämonisches an sich, daß ich fast geneigt bin, anzunehmen, er müsse Arzt sein, – eben einer jener Ärzte, die durch ihren Beruf das Leben für nichts zu achten gelernt haben,“ fügte er hinzu und belegte dann diese seine Ansicht mit fein durchdachten Beweisen, deren Geistesblitze den meisten Anwesenden jedoch unverständlich geblieben sein dürften.

Ich erwähne diese unsere Abschiedsfeier in Haidarabad und diesen Gesprächsstoff aus Gründen, die der Leser nachher schon durchschauen wird.

Um Mitternacht hatte das kleine Fest ein Ende. Wir verabschiedeten uns, tauschten mit diesen Zufallsbekanntschaften zahllose Händedrücke und zogen uns auf unser Zimmer zurück. Es war dies ein Raum der Privatwohnung der Frau von Tezra im Erdgeschoß, wie erinnerlich sein dürfte.

Harst drehte das Licht an, schloß das Fenster, zog die Vorhänge zu und meinte nun, indem er sich aufseufzend in einen Sessel fallen ließ:

„War das ein Stumpfsinn! Nein – all diese Menschen waren mir nie so entsetzlich langweilig mit ihrem Sensationshunger – denn ihre Teilnahme für mich ist doch schließlich nichts anderes, als gerade an diesem Abend, wo ich wirklich an genug anderes zu denken hatte –“

Er griff in die Tasche, reichte mir die heutige Morgenausgabe der in Haidarabad erscheinenden englischen Zeitung.

„Du wirst darin etwas finden, das uns angeht,“ sagte er, und plötzlich gewahrte ich an ihm alle Zeichen einer gesteigerten geistigen Anspannung. „Suche jedoch im Annoncenteil, nicht etwa unter Allerneuestes.“

Er rauchte sich eine Zigarette an. Ich lehnte neben ihm am Tisch und überflog die Reihen der Anzeigen.

Ich fand nichts. Nur ein einziges Inserat schien mir beachtenswert. Besondere Wichtigkeit konnte ich jedoch auch ihm nicht beimessen.

Ich ließ die Zeitung sinken, zuckte die Achseln, sagte:

„Du wirst schon so liebenswürdig sein müssen, mir die Anzeige näher zu –“

„Aber – Du hast ja soeben so eindringlich diese Annonce angestarrt!“ fiel er mir ins Wort. „Es ist die dort rechts oben letzte Seite –“

Ah – also hatte ich doch richtig vermutet!

Dieses Gesuch lautete:

Erstklassiger Privatdetektiv, Ehrenmann mit nur besten Empfehlungen erhält außerordentlich lohnenden Auftrag. – Eingehende Zuschriften unter Masty Mastra postlagernd Nagpur. –

Nagpur! – Der Name hatte mich gleich stutzig gemacht. Und dann der – „erstklassige Privatdetektiv“!

Denn Nagpur war ja unser wahres Reiseziel. Dort mußten wir Warbatty wiederfinden, weil wir die Beweise besaßen, daß er dort einen seiner berüchtigten großzügigen Pläne vorbereitet hatte.

„Nun, lieber Alter, – was hältst Du von dieser Anzeige?“ fragte Harst jetzt gespannt.

„Hm – sie wird von Warbatty oder einem seiner Helfershelfer eingerückt worden sein. – Es wird sich um so etwas wie eine Falle handeln –“

Harst schüttelte den Kopf.

„Glaube ich nicht. – Dieselbe Anzeige steht seit drei Wochen in dieser Zeitung und zwar jeden dritten Tag. Und vor drei Wochen waren wir unterwegs nach Bombay. – Nein – hier hat Warbatty seine Hand nicht mit im Spiel –“

In demselben Augenblick klopfte es.

Es war der Portier des Fremdenheims, ein älterer Hindu, der recht gut deutsch sprach.

„Herr Harst, soeben ist für Sie eine Kiste abgegeben worden, eine sehr große Kiste,“ meldete er. „Sie ist sehr schwer. Zwei Lastträger brachten sie auf einem Wagen. Sie steht in der Vorhalle. Die Leute sagten, es seien alte Tonfiguren darin, die Sie gekauft hätten –“

Harst eilte schon hinaus.

In dem umfangreichen Gebäude schlief alles längst. Der Portier hatte nur noch den Nachtzug von Madras abgewartet, mit dem zuweilen Fremde eintrafen.

Ich folgte Harst. Wir besichtigten die Kiste sehr sorgfältig, beide wohl erfüllt von demselben Mißtrauen, der Holzkasten könnte eine Höllenmaschine oder dergleichen enthalten.

Der Kistendeckel und der eine Seitenteil waren nur durch Haken befestigt. Schon dies genügte uns mit äußerster Vorsicht beim Öffnen zu Werke zu gehen.

Harst schickte den Portier und mich mehr in den Hintergrund der Halle, als wir die sämtlichen Haken geöffnet hatten.

„Ich möchte nicht, daß Euch etwas zustößt, falls es sich hier um irgend eine Heimtücke handelt,“ sagte er.

Wir mußten gehorchen. Widerspruch duldete er nie.

Wir sahen, daß er den Deckel und den Seitenteil abhob und beiseite stellte. Die große Ampel der Vorhalle beleuchtete das Innere des Kastens ganz deutlich.

Darin befand sich irgendein Gegenstand, der mit einem Stück Leinwand zugedeckt war.

Ich kam näher. Harst nahm die Umhüllung weg.

Ein Blick – und wir beide prallten zurück. Hinter uns stieß der braune Portier einen Schreckensruf aus.

Was wir sahen? – Wenn ich dies hier beschreibe, so kann es auch nicht im entferntesten die Wirkung haben wie das Bild, das sich uns darbot.

Der Kasten hatte gerade Raum für einen sitzenden Menschen. Und – auf einem Zwischenbrett saß auch ein Mensch – oder besser – Teile eines Menschen!

Jetzt, wo ich dies niederschreibe, denke ich unwillkürlich an die grausigen, phantastischen Erzählungen Edgar Allan Poes.

Also ein Mensch saß in dem Kasten; saß darin mit herabhängenden gefesselten Armen. Ebenso waren Beine, Kopf und Oberarme an die Rückwand des Kastens festgebunden.

Der Ärmste trug nur Leinenhosen. Sonst war er nackt.

Und nun das Furchtbare, geradezu Schauer des Entsetzens Hervorrufende:

Der Mann war ein Weißer; war jener Ernst Müller, den wir in den Indra-Ruinen festgenommen, dann aber wieder freigelassen hatten; und diesem Menschen, der uns feierlichst Besserung gelobt hatte, waren die Rippen an beiden Seiten der Brust so herausgeschnitten worden, daß man die oberen inneren Organe völlig frei liegen sah wie ein anatomisches Präparat.

Aber das Grausigste: diese Organe arbeiteten; das Herz schlug, die Lungen dehnten sich, zogen sich zusammen.

Der Mann lebte noch. Und Leben lag in seinen weit aufgerissenen Augen; ein Ausdruck war in diesem Blick, der uns musterte, daß es hätte einen Stein erbarmen können, – ein Ausdruck wahnsinnigster Todesangst und gleichzeitig stummen Flehens um Hilfe.

Harst faßte sich schneller als ich, trat hinzu, zog Müller den Knebel aus dem Munde.

Doch – in demselben Moment ging mit dem dem Tode Verfallenen urplötzlich eine jähe Veränderung vor sich. Ein Lächeln glitt über das leichenblasse Gesicht; die Augen lächelten mit. Und geradezu bleiern-schwerfällig formte die bereits halb gelähmte Zunge die Worte:

„Warbatty läßt Sie grüßen, Harald Harst. Und er verspricht Ihnen, daß er Sie zu einem ähnlichen chirurgischen Experiment einst benutzen wird –“

Der Mund klappte fast hörbar zu. Die Augenlider schlossen sich. Das Gesicht bekam etwas Leichenähnliches. Und zugleich wurde die Herztätigkeit schwächer und schwächer, bis das schauerliche Bild der arbeitenden Brustorgane in die Todesstarre überging.

„Vorüber, – ausgelitten!“ sagte Harst leise. „Ausgelitten – als ob eine Maschine zu arbeiten aufhört. Denn dieser Unglückliche war nichts anderes mehr wie eine willenlose Maschine. Warbatty hat ihm den Befehl in der Hypnose erteilt, diese Worte zu mir zu sprechen; und nur die ungeheure Macht einer durch Hypnose vermittelten Willenskonzentration hat das Leben in dieser entblößten Brust noch für einige Zeit festgehalten. – Warbatty ist Arzt! Einen besseren Beweis hierfür konnten wir kaum erhalten. Und welch geschickter Operateur muß er sein. Was für Experimente muß er bereits mit Menschen angestellt haben, um etwas derartiges zustande bringen zu können!“

Harst deckte das Tuch über die Leiche, legte den Deckel und den Seitenteil auf den Kasten und klammerte beide fest. Dann winkte er dem Portier und mir. Wir faßten mit an, trugen die Kiste hinaus in den Garten und in einen leeren Verschlag des Stalles.

2. Kapitel.

Das Auto des Nizam.

Wir saßen wieder in unserem Zimmer. Harst stierte mit gerunzelter Stirn geistesabwesend vor sich hin. Ich wagte ihn in seinen Gedanken nicht zu stören. Plötzlich sagte er dann leise:

„Warbatty hat in seinem sogenannten Testament selbst erklärt, daß er sich für geistig nicht normal hält. Auch mir ist dieser Gedanke bereits früher gekommen. Und – es wird sicherlich zutreffen! Dieser Verbrecher gehört zu jenen krankhaft veranlagten Personen, bei denen die Intelligenz lediglich für verbrecherische Zwecke ausgenutzt wird, bei denen der Trieb zum Verbrechen so stark entwickelt ist, wie etwa bei einer anderen Art von Geistesgestörten die Sucht, ganz zwecklos Gebäude anzuzünden oder Tiere qualvoll zu töten. – Ich wünschte, ich wäre Warbatty nie begegnet – nie! Die Vorstellung, gegen einen Wahnsinnigen zu kämpfen, hat für mich etwas Lähmendes –“

Ich begriff das vollständig.

Harst holte aus seinem Koffer eine Kognakflasche hervor, schenkte uns die kleinen Aluminiumbecher voll und trank mir mit den Worten zu:

„Ich bin neugierig, was sich hinter dem Gesuch in der Zeitung verbirgt. Ich habe heute bereits einen Brief nach Nagpur vorausgeschickt –“

Mir hatte er dies bisher verschwiegen.

„Du glaubst also, daß es mit dieser Anzeige eine besondere Bewandtnis haben müsse?“ fragte ich nun.

„Ohne Zweifel. Die Annonce ist jetzt siebenmal erschienen. Sie ist von großem Umfang. Die wichtigsten Worte sind gesperrt gedruckt. Der dreifache Rand macht sie noch auffälliger. Billig kann sie nicht sein. Und – zwecklos wirft niemand sein Geld zum Fenster hinaus. Nein – mir klingt dieses Gesuch wie ein Hilferuf. Jemand, der sich von einer Gefahr umgeben weiß und doch davon nur kaum merkliche Anzeichen spürt, hat dieses Inserat in der Angst, eines Tages sich dieser Gefahr in einer bis dahin unmöglich zu ahnenden Art und Größe gegenüber zu sehen, eingerückt. Es muß etwas Geheimnisvolles dabei mitspielen. Sonst hätte dieser Jemand wohl die Hilfe der Polizei in Anspruch genommen, etwas Geheimnisvolles und gleichzeitig das Privatleben des Betreffenden Berührendes. – Die Öffentlichkeit weiß bisher jedenfalls nichts von diesen Dingen. Ich habe die Zeitungen der letzten Wochen durchgeblättert. Nirgends war auch nur ein Vorfall vermerkt, der irgendwie mit diesem Masty-Mastra-Inserat[1] hätte in Verbindung gebracht werden können.“

Mein Interesse an der immerhin ungewöhnlichen Anzeige war bereits im Schwinden begriffen. Ich hatte ja schon vorher Harst noch über dieses letzte entsetzliche Verbrechen Warbattys, diese Übermittlung einer Todesdrohung an Harst durch einen Sterbenden, etwas fragen wollen. Ich tat es jetzt.

„Würdest Du mir Deine Ansicht darüber entwickeln, weshalb Warbatty seinen Komplicen Ernst Müller in dieser Weise hingeschlachtet hat? – Lediglich, um seinen Helfershelfer für immer stumm zu machen?“

„Nur deshalb? – Nein! Ich bin überzeugt, Warbatty lag weit mehr daran, mir zu beweisen, wie groß seine Macht ist, was er alles zu bewerkstelligen vermag. Er ist überaus eitel. Er sucht mir zu imponieren, nebenbei mich auch einzuschüchtern. Ich gebe zu, daß so manchen dieses grausige Bild des die Worte lallenden Menschen in der Kiste in Gedanken an ein ähnliches Schicksal abgeschreckt hätte, mit Warbatty weiterhin anzubinden. Selbst mir ist dieser entsetzliche Anblick stark an die Nerven gegangen.“

Er füllte die kleinen Becher abermals mit Kognak.

Dann schickte er mich zu Bett. „Ruhe Dich aus, lieber Schraut. Du hast ohnedies nur noch drei und eine halbe Stunde zu schlafen. Und Du bist der ältere von uns. Ich werde packen. Um sechs Uhr steht das Auto des Nizam (Fürsten) von Haidarabad für uns vor der Tür –“

Ich erwachte um halb sechs ganz von selbst. Im Zimmer war’s bereits tageshell. Und – ich sah Harst in einem der Sessel sitzen und – eine Zigarette rauchen, sah sein Bett unberührt, sah auf der Aschenschale mindestens fünfzehn Mundstücke von Zigaretten liegen.

Er nickte mir zu, lächelte, meinte: „Ja, lieber Kerl, – wenn man im Erdgeschoß wohnt und wenn man einen Warbatty zum Feinde hat, wenn die Fenster keine Laden haben und die Oberfenster sogar nur mit Drahtgaze bespannt sind, dann tut man besser, die Nacht über Licht zu brennen und zu wachen.“ –

Eine halbe Stunde drauf verließen wir den Speisesaal, wo wir noch schnell gefrühstückt hatten, und bestiegen das Auto Seiner Hoheit des Nizam von Haidarabad, das dieser uns liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt hatte.

Der Chauffeur trug die Abzeichen der fürstlichen Beamten. Er war ein Inder. Ebenso auch der Diener, der neben dem geöffneten Schlage stand und der sich mit über der Brust gekreuzten Armen tief verneigte. Dann sagte er wie auswendig gelernt:

„Seine Hoheit grüßt den deutschen Sahib Harst und wünscht glückliche Reise.“ –

Das große, bequeme, offene Auto glitt davon. Wir hätten auch mit der Bahn sehr bequem Nagpur erreichen können. Harst jedoch wollte einmal vom Auto aus Indien kennen lernen, zumal die Hauptverkehrsstraße nach Norden zu sich in tadellosem Zustande befinden sollte.

Unsere Koffer waren hinten auf dem Gepäckhalter aufgeschnallt. Nur unsere Büchsen hatten wir auf Anraten des englischen Residenten, der Harst einen Höflichkeitsbesuch gestern gemacht und ihm für Nagpur ein Empfehlungsschreiben an den dortigen höchsten Verwaltungsbeamten mitgegeben hatte, neben uns gestellt, da man in den gebirgigen Gegenden zuweilen auf Bergziegen zum Schuß kommen sollte.

Mittags erreichten wir die unbedeutende Stadt Medik. Sie liegt am Nordabhang eines Höhenzuges, den der Kraftwagen nur dank seinem starken Motor auf dem Serpentinenwege überwand.

Es war glühend heiß. Trotz unserer Gesichts- und Nackenschleier hatten wir auf den Wangen Sonnenbrand. Wir machten am Rasthause in Medik halt. Dieser Ersatz für Hotels ist in kleineren Orten Indiens die einzige Möglichkeit, Unterkunft zu erhalten, falls man nicht gerade unbekannte Europäer um ein Quartier bitten will.

Wir ruhten hier zwei Stunden aus. Entweder war Harst wirklich ebenso erschöpft von der Fahrt wie ich, oder aber er hatte wieder seinen schweigsamen Tag. Unser leidlich sauberes Zimmer mit den leichten Bettgestellen wurde durch eine Riesenpunka (beweglicher Fächer) einigermaßen abgekühlt. Harst lag mit offenen Augen da und regte sich nicht. An Schlafen war nicht zu denken[2]. Meine Versuche, wenigstens eine gleichgültige Unterhaltung zu beginnen, schlugen fehl.

Das Rasthaus war außer uns nur von wenigen Eingeborenen besetzt. Die wie bei den Bungalows der Europäer um das Haus herumlaufende Veranda diente in recht störender Weise dem allgemeinen Verkehr. Vor den nur mit Gaze überzogenen Fenstern eilten immer wieder Gestalten vorbei und brachten die Dielen der Veranda zu mißtönendem Knarren.

„Weshalb bist Du eigentlich so nachdenklich?“ fragte ich Harst abermals, nachdem ich vorhin auf dieselbe Frage keine Antwort erhalten hatte.

„Ich überlege, ob wir nicht doch lieber mit der Bahn die Reise fortsetzen sollen. Dieses Städtchen hier ist Station der Strecke nach Nagpur. Wir hätten es also sehr bequem, könnten das Auto zurückschicken und den Abendzug benutzen.“

Ich war überrascht.

„Weshalb denn so mit einem Male diese interessante Fahrt aufgeben?!“ meinte ich und setzte mich aufrecht auf den Bettrand.

„Weshalb? – Hm – die Fahrt ist mir zu interessant, zu aufregend. – Aber – das dürfte schon unser Diener sein, der da anklopft. – Herein!“

Der hagere Inder trat ein, verbeugte sich und fragte:

„Sahib, werden wir jetzt aufbrechen? Die zwei Stunden sind um.“

„Ja. Nimm nur gleich unsere Büchsen mit –“

Diese standen in einer Ecke. Der Inder verließ mit ihnen das Zimmer, nachdem er noch erklärt hatte, der Kraftwagen würde nach fünf Minuten vor dem Haupteingang[3] bereitstehen.

Harst war mit einem Satz aus dem Bett, kam dicht zu mir heran und nahm neben mir Platz.

„Schraut,“ flüsterte er leise, „jetzt werde ich die Entscheidung herbeiführen. Warte hier. Ich bin sofort zurück.“

Ich blieb mit einem recht verständnislosen Gesicht auf dem Bettrande sitzen. Ich hörte, wie Harst von der Veranda aus dem Diener zurief, er wolle sich nur noch Zigaretten einkaufen. Das Auto solle erst nach zehn Minuten vorfahren.

Die zehn Minuten waren noch nicht um, als er plötzlich vergnügt pfeifend eintrat.

„So – alles erledigt. Ich habe bei der hiesigen Polizeistation sofort Unterstützung erhalten,“ meinte er. „Aha – der Kraftwagen kommt schon um das Haus herum. Nimm Deinen Revolver und stecke ihn entsichert in die Außentasche.“

„Was in aller Welt bedeutet das?“ fragte ich kopfschüttelnd. „Polizei – Revolver – ja, was –“

„Vorwärts – die Geschichte kann beginnen,“ unterbrach er mich. „Sollte einer der Halunken fliehen wollen, so knalle ihm in die Beine –“

Er ging voran. Das Auto stand auf der Straße; der Diener des Nizam am offenen Schlag; ganz wie bei der Abfahrt aus Haidarabad.

Unsere Gewehre lehnten neben den Sitzen im Innern des Wagens. Und – ich begriff nichts – nichts!

Vor dem Rasthause hatte sich eine Schar splitternackter Kinder und einige erwachsene Neugierige eingefunden. Für das Städtchen war ein Auto mit dem Schlangenwappen des Nizam und den uniformierten beiden Leuten eine kleine Sensation.

Harst tat, als wollte er einsteigen, ergriff dann aber die beiden Gewehre, öffnete blitzschnell bei dem einen die Kammer und rief sofort dem schwarzbärtigen Inder, dem Diener des Nizam, zu:

„Wer hat die Patronen aus den Läufen entfernt?“

„Ich tat es, Sahib,“ dienerte der Inder unterwürfig. „Die Büchsen hätten vielleicht beim Stoßen des Wagens von selbst sich entladen können –“

Das weitere spielte sich so schnell ab, daß ich kaum recht die Vorgänge verfolgen konnte.

Plötzlich sprangen zwei der Neugierigen, zwei baumlange braune Kerle, dem Chauffeur an den Hals, rissen ihn aus dem Wagen heraus. Harst selbst hatte auf den Diener mit dem Revolver angeschlagen, drohte ihm:

„Keine Bewegung, mein Bursche, sonst knallt’s!“

Und noch zwei einheimische Polizisten, die sich schnell in harmlose Zuschauer verwandelt hatten, nachdem Harst auf der Polizeistation gewesen, mischten sich ein, packten den Diener, rangen ihn zu Boden und nahmen ihm zwei geladene Revolver und einen Dolch ab.

Auch der braune Chauffeur war genau so bewaffnet gewesen.

Die beiden Kerle wurden gebunden. Dann stellte Harst auf offener Straße mit ihnen in Gegenwart des Polizeimeisters von Medik ein kurzes Verhör an.

„Wem gehört das Auto?“ fragte er den Chauffeur, der offenbar der intelligentere der beiden war.

Der Inder schwieg. Doch der Polizeimeister wußte mit diesen Leuten umzugehen.

„Ich lasse Dich sofort aufhängen, wenn Du nicht die Wahrheit sagst,“ donnerte er den verstockt Dastehenden an. „Ich habe Dich längst an der Tätowierung auf den Backen erkannt. Du bist der steckbrieflich gesuchte frühere Chauffeur des Oberrichters aus Haidarabad; Du hast Deinem Herrn außer Geld auch allerhand Papiere gestohlen –“

Das genügte. Der Inder wurde gefügig.

„Das Auto wurde vor zwei Wochen durch einen Beauftragten des Nizam an den Kaufmann Sadik Gassar in Haidarabad verkauft, da es dem Nizam nicht gefiel. Sadik hat es gestern vormittag einem Manne geliehen, der sehr viel dafür bezahlte, den ich aber nur einmal gesehen habe, nämlich als er mich und Achmed in einer Teestube anwarb.“

„Nur einmal?“ meinte Harst zweifelnd.

„Ja, Sahib, – nur einmal. Der Mann war ein Goanese der Tracht nach (Bewohner der portugiesischen Kolonie Goa). Er war sehr klein und mager. Und er hatte an der linken Hand nur vier Finger –“

„Aha!“ machte Harst. „Dacht’ ich mir! – Und dieser Goanese hat Euch beide für diese Fahrt angeworben und für Euch auch die Uniformabzeichen des Nizam besorgt. Ihr solltet uns unterwegs dann überfallen und fesseln. Damit Ihr unsere Büchsen nicht zu fürchten hättet, wurden die Patronen entfernt. – Wo sollen wir denn überfallen werden?“

„Auf der Brücke über den Ispari-Fluß.“

„Ah – also dicht hinter Medik. – Der Goanese wollte Euch an der Brücke helfen?“

„Ja, Sahib. Er und noch ein zweiter Goanese, ein Bruder von ihm.“

Harst wandte sich an den Polizeimeister. „Wir werden versuchen, die beiden bei der Brücke abzufassen. Wir wollen dies –“

„Verzeih, Sahib,“ mischte der Chauffeur sich ein, „Du wirst den Goanesen dort nicht finden. Der, der uns angeworben hat, stand vorhin dort hinter jener Hütte und sah, wie wir gebunden wurden –“

Harst biß sich auf die Lippen. Ich sah ihm an, wie ergrimmt er war, weil Warbatty sich auch hier wieder so gut gegen jede nachteilige Möglichkeit geschützt hatte.

„Wann geht der nächste Zug nach Nagpur?“ fragte er den Polizeimeister kurz.

„Erst gegen 7 Uhr abends. Wir haben jedoch eine Motordraisine zur Verfügung, die in wenigen Minuten abfahrtbereit sein kann.“

3. Kapitel.

Der Yogi und das Mädchen.

Gegen vier Uhr nachmittags verließen wir das Städtchen auf der Draisine, die sehr bald eine überraschende Geschwindigkeit entwickelte. Ihr Wagenkasten war so hoch, daß wir, auf der Polsterbank sitzend, nichts von der über uns pfeifend hinwegstreichenden Zugluft merkten.

Als Bedienung des Eisenbahnwägelchens begleiteten uns zwei Ingenieure. Sie hatten sich freiwillig dazu erboten. Ihnen war es sehr lieb, daß sie der Langenweile in Medik für einen Tag entgehen konnten. Sie ließen den Benzinmotor an Kraft hergeben, was nur aus ihm herauszuholen war. Sie waren Engländer, und sie hatten mit dem Polizeimeister in Medik gewettet, die Strecke bis Nagpur in kürzerer Zeit zurückzulegen als der Eilzug. Zuweilen war die Geschwindigkeit denn auch geradezu beängstigend, besonders wenn’s bergab ging.

Als wir gegen acht Uhr abends die Draisine von den Schienen heben mußten, da uns ein Zug entgegenkam, benutzte ich die Gelegenheit, Harst zu bitten, mir nun endlich darüber Aufklärung zu geben, wann und weshalb er gemerkt hätte, daß wir nicht in einem Auto des Nizam, sondern in einem von unserem alten Gegner gemieteten Kraftwagen gesessen hätten.

Auch die beiden Ingenieure, die in Harst den Detektiv von Weltruf fast über Gebühr bewunderten, schlossen sich meiner Bitte an.

Harst lächelte. „Die Sache ist eigentlich so verblüffend einfach,“ wandte er sich mehr an unsere Begleiter, „daß ich mich beinahe schäme, nicht sofort Verdacht geschöpft zu haben. Wir waren bereits eine Stunde unterwegs, als mir die schlechte Beschaffenheit der Sitzpolster auffiel. Es gab in dem Leder sogar zwei geflickte Risse. – Niemals, sagte ich mir, hätte der Nizam mir ein solches Auto geschickt, – er, der doch wie alle indischen Fürsten etwas darin sucht, sich in jeder Beziehung nur des Allerbesten zu bedienen, das es irgend gibt. Dann, bei einem kleinen Aufenthalt, schaute ich mir das auf die Türen gemalte Schlangenwappen des Nizam genauer an und stellte so fest, daß es offenbar erst ganz kürzlich von wenig geübter Hand aufgebessert oder neu hergestellt worden war. Schließlich hatte der eine Hinterreifen drei geflickte Stellen. Und – der Nizam von Haidarabad hat es nicht nötig, ausgebesserte Pneumatiks zu benutzen. – Dies waren die Beobachtungen, die mir genügten, um die beiden angeblichen Leute des Fürsten schärfer zu beobachten. Bei der Ankunft in Medik merkte ich so, daß sie Wert darauf legten, unsere Büchsen im Wagen zu behalten. Sie wollten also doch höchstwahrscheinlich entweder die Patronen entfernen oder aber die Kugeln lockern und das Pulver ausschütten. Nachher fand ich ja auch diese Vermutung bestätigt.“

„Und – der „echte“ Wagen des Nizam, – wo mag der geblieben sein?“ fragte einer der Ingenieure.

„Der Chauffeur wurde gestern abend von dem Goanesen, also von Warbatty, wie er mir noch bei einer kurzen Unterredung unter vier Augen eingestanden hat, angeblich als mein Beauftragter zu dem Hausminister des Nizam geschickt mit der Bitte, der Kraftwagen des Fürsten möchte mich erst zwei Stunden später, also um acht Uhr, von dem Fremdenheim von Tezra abholen. Ein sehr einfacher Trick Warbattys, – einfach, aber doch schlau. – Ich hatte mir sofort gedacht, daß Warbatty auf diese Weise das Auto des Nizam ausgeschaltet hatte. Deshalb fragte ich den Chauffeur auch, ob er wirklich den Goanesen gestern nur einmal gesprochen hätte. Er mußte nun zugeben, das er gelogen hatte.“

„Jedenfalls sind Sie einer großen Gefahr entgangen, Master Harst,“ meinte der Engländer. „Ich möchte nicht gern einen Menschen zum Todfeind haben wie diesen Cecil Warbatty. Hoffen Sie denn nun, ihn in Nagpur festnehmen zu können?“

„Das hoffe ich – stets!“ sagte Harst gutgelaunt. „Bisher habe ich mich leider jedoch ebenso stets getäuscht!“ –

Um Mitternacht waren wir in Nagpur. Dieses könnte man mit einem etwas kühnen Vergleich das indische Venedig nennen. Die Straßen der älteren Stadtteile sind nämlich zumeist von breiteren und engeren Kanälen durchzogen. Modern gebaut ist nur das Europäerviertel, das für eine Stadt von etwa 2000 Weißen und rund 130 000 Farbigen (Hindu und Mohammedaner) überraschend ausgedehnt ist und wie eine Weltstadt im Kleinen wirkt.

Wir stiegen im Hotel Viktoria ab. Harst suchte zwei Zimmer im zweiten Stock aus, in die von außen nicht einzudringen war, wovon er sich durch einen Blick durch das Fenster überzeugte. Wir hatten den Nachtportier herausklingeln müssen, der dafür ein anständiges Trinkgeld erhielt und der uns auch noch einen Imbiß besorgte. Wir schliefen bis gegen neun Uhr vormittags und begaben uns dann zu Fuß nach dem Postamt, wo wir auch postlagernd einen Brief für Harst vorfanden. Es war dies die Antwort auf Harsts Meldung auf das Detektivgesuch hin.

Als wir dann in dem öffentlichen Parke, der wie alle diese Anlagen in Indien vortrefflich gepflegt war, auf einer Bank saßen, las Harst mir das Schreiben vor.

Es lautete in tadellosem Englisch:

Sehr ehrenwerter Master Harst!

Erst heute früh ließ ich auf der Post nach Briefen für Masty Mastra durch einen vertrauten Diener nachfragen. Ich hatte bereits wiederholt Angebote von Leuten erhalten, die sich als Detektiv mir empfahlen. Doch keiner kam mir vertrauenswürdig genug vor, ihm das mitzuteilen, was mich seit vielen Wochen als Geschäftsmann und Vater bedrückt. Wie glücklich war ich, als nun Ihr Schreiben mich erreichte. Umgehend habe ich diese Antwort verfaßt. – Ich bitte Sie höflich, mich alsbald zu besuchen. Ich wohne im Europäerviertel in der Prince of Wales-Straße. Mein Geschäft ist leicht zu finden. Ich bin der Goldwaren- und Edelsteinhändler Amar Mansur, bin Parse und vielleicht der reichste Mann der Stadt – bis vor kurzem gewesen. Die geheimnisvollen Diebstähle haben mich jedoch bereits die Hälfte meines Vermögens gekostet, da mir gerade die wertvollsten Edelsteine geraubt wurden. – Ich bin in aufrichtiger Verehrung Ihr – Amar Mansur.

„Hm,“ meinte Harst, „die Sache verspricht so allerlei, lieber Schraut. Gehen wir sofort zu diesem Mansur, der nicht lediglich durch die Diebstähle schwer „bedrückt“ ist, sondern an dessen Herzen wohl noch ein anderer Kummer nagt. Sonst hätte er nicht geschrieben „als Geschäftsmann und Vater“. – Die Parsen sind die tüchtigsten Kaufleute Indiens. Besinne Dich nur auf Bombay. Dort gab es viele, die mehrfache Millionäre waren.“

Wir schritten den Hauptweg entlang. Dort, wo dieser in die Drakitta-Straße, die nach dem Europäerviertel führt, einmündet, hatte sich auf den Rasen ein wandernder Fakir niedergesetzt und zeigte einem andächtigen Kreise von Weißen und Farbigen seine Kunststücke.

Die Bezeichnung Fakir – darauf habe ich schon einmal hingewiesen – ist eigentlich falsch. Man sollte stets Yogi sagen. Diese Zauberer der Yogi-Kaste sind sämtlich Hindu; zumeist recht alt, ihre Kleidung schmutzig und zerlumpt, und sie selbst zu Ehren Brahmas seit Jahren ungewaschen. Oft arbeiten sie mit einem oder zwei Gehilfen. Und gewöhnlich sind sie gleichzeitig Schlangenbeschwörer.

Ich sah einen „echten“ Yogi heute zum ersten Mal. Was er an Künsten zeigte, waren ja ganz geschickte Taschenspielersächelchen, aber nicht geradezu Verblüffendes. Interessanter war der Mann selbst. Er war abschreckend mager. Aus einem Skelettgesicht mit weißem Bart leuchteten ein Paar übernatürlich große Augen, schwarze Augen von einem Feuer hervor, als ob Fieberglut diese Blicke erhitzt hätte. Dabei hatten die Augen aber einen Ausdruck, als sähen sie nichts von dem Kreise der Zuschauer ringsum, sondern stets nur Gestalten, die übernatürlicher Art waren. Niemals wieder habe ich jedenfalls derartige Augen gefunden.

Harst sprach leise mit einem Offizier[4] der indischen Kolonialarmee, der neben ihm stand und der ein paar Damen bei sich hatte, die offenbar erst kürzlich von England herübergekommen waren.

Ich hörte, wie der Offizier[5] erklärte, der Yogi tauche regelmäßig jeden dritten oder vierten Tag hier an derselben Stelle auf, sitze hier bis Mittag etwa und verschwinde wieder. – „Wir nennen ihn den Fakir von Nagpur,“ fügte er hinzu. „Er ist in vielem ein wandelndes Geheimnis. Niemand weiß, wo er seine Hütte hat, wie er heißt, obwohl er bereits seit zwanzig Jahren in Nagpur sozusagen heimisch ist.“

Nach einer Weile stieß Harst mich an und flüsterte mir zu: „Dort – das junge, schöne Weib mit dem mattgelben Gesicht!“

Ich blickte suchend über die Zuschauer hin. Ich fand das Mädchen sofort. Sie war ganz europäisch gekleidet, in Weiß, hielt den mattroten Sonnenschirm aufgespannt und verfolgte die Vorführungen des Yogi mit einer solchen Aufmerksamkeit, daß sie sich um nichts anderes kümmerte.

Der Fakir nahm jetzt eine flache Tonschale zur Hand, schüttete eine Menge Reiskörner hinein, setzte die Schale weit vor sich auf den Boden und deutete dann auf das schöne, junge Weib, die zusammen mit dem Schirmstock in der Linken auch ein feines Spitzentaschentuch hielt.

Sie warf ihm das Tüchlein zusammengeballt hin, das er langsam glatt strich und dann über die Schale deckte. Als er es nach wenigen Sekunden mit einem Ruck wegnahm, waren die Reiskörner zu einem leicht dampfenden Häuflein zusammengeballt und sahen ganz wie gedünstet aus. Er legte nun die Hände dicht darüber, als wollte er den Reis herausheben, öffnete die Hände wieder, und – darin lag jetzt eine der kleinen indischen Sumpfschildkröten, die kaum die Größe eines Fünfmarkstückes erreichen. Der Reis aber war bis auf das letzte Körnlein verschwunden.

Harst wechselte einige leise Worte mit dem Offizier. Ich verstand nur des letzteren Antwort:

„– Tochter eines Parsen, – bekannter Edelsteinhändler –“

Da zog Harst mich mit sich fort. „Komm, mein Alter,“ sagte er gutgelaunt und schob seinen Arm in den meinen, „wir haben Glück gehabt –“

„Weshalb denn?“

„Weil ich Amar Mansur nun bestimmt helfen kann. – Frage aber nicht weiter. Du wirst alles früh genug erfahren.“

4. Kapitel.

Fatima.

Das Geschäft des Parsen lag in einem modernen Hause, hatte zwei große Schaufenster und enthielt schon in diesen eine Unmenge wertvollster, teilweise antiker Schmuckstücke. Als wir eintraten, schrillten sofort zwei sehr laute elektrische Glocken, und aus einem Nebenraum erschien sogleich auch ein älterer Mann, den man ebenso gut für einen Spanier hätte halten können. Und doch war’s Mansur, der Parse, einer jener farbigen Bewohner Indiens, die äußerlich vollständig Europäer geworden sind. Sein gewandtes, sicheres Benehmen, seine liebenswürdigen Umgangsformen und die Offenheit seines Blickes nahmen sofort für ihn ein.

Er bat uns in sein Privatkontor, das mit seiner eleganten Einrichtung jedem ersten Berliner Geschäftshause Ehre gemacht hätte. – Auf Harsts Frage nach den Geschehnissen, die ihn zu der Anzeige veranlaßt hätten, erzählte er recht übersichtlich folgendes.

Vor zwei Monaten hatte er zum ersten Male das Verschwinden eines einzelnen, großen Smaragds bemerkt. Der Stein war etwa 20 000 Mark wert gewesen. Von da an kamen ihm in jeder Woche gerade die kostbarsten seiner ungefaßten Diamanten abhanden, ohne daß es je gelungen wäre, den Dieb zu erwischen. Er hatte deshalb auch seine beiden langjährigen Angestellten schließlich entlassen, da auch der hiesige Detektivinspektor erklärt hatte, nur einer von den beiden könnte der Dieb sein, oder aber sie arbeiteten gemeinsam.

Doch – trotzdem verblieb es bei den unerklärlichen Diebstählen. Selbst die allerschärfste Bewachung des Ladens half nichts. Stets geschahen die Beraubungen der Kästen am Tage und stets so, daß nicht einmal der Schimmer eines Verdachts auf irgend jemand fiel.

„Sie können sich meine Aufregung und meine Verzweiflung denken, Master Harst,“ fuhr der Parse fort. „Noch ein halbes Jahr, und ich bin ruiniert. Ich flehe Sie an: Klären Sie dieses geradezu unlösbare Rätsel auf[6]! Wer bestiehlt mich – wer in aller Welt?!“

Sein verstörtes Gesicht war wirklich mitleiderregend.

„Und Ihre andere Herzensangst?“ fragte Harst freundlich. „Wie steht es damit?“

„Oh – ich will Ihnen nichts verschweigen – gar nichts! – Es handelt sich um mein einziges Kind, meine Tochter Fatima. Ich bin mit ihr schon in Bombay bei einem der berühmtesten Ärzte gewesen. Nichts vermag sie von dem entsetzlichen Wahne zu befreien, daß sie zeitweise in einen Marabu verwandelt wird –“

„Marabu?!“ (indische Storchart) fragte Harst schnell.

„Ja. – Ich sehe Ihnen an, Master, wie sehr Sie dies in Erstaunen setzt. Es gibt gewiß zahllose Formen zeitweiliger Geistesstörung. Doch – so wie sich das Leiden bei Fatima äußert, hat es selbst Professor Sinclair in Bombay noch nie beobachtet. Wenn es nicht so unendlich traurig wäre, könnte man über all das lachen, was in diesen Stadien der Bewußtseinstrübung von meiner Tochter als Marabu getrieben wird. Nicht nur daß sie mit langsamen Storchenschritten im Hause hin und her wandert, nein, sie spricht dann auch nicht ein einziges Wort, ahmt vielmehr nur das Schnabelklappern nach und nimmt auch nur mit dem Munde, ohne Fingerbenutzung, direkt vom Teller Speisen auf –“

Man merkte, wie schwer es ihm wurde, dies Unglück vor Fremden zu enthüllen. Harst winkte ihm denn auch zu, sagte sehr herzlich:

„Ich danke Ihnen. Das Gehörte genügt mir. Nur noch eine Frage: Seit wann hat Ihre Tochter diese Anfälle und wie oft?“

„Seit vielleicht zwei Monaten und fast regelmäßig ein bis zwei Mal in der Woche.“

„Wie lange halten die Anfälle an?“

„Zumeist kaum eine Stunde.“

„Haben sie sich auch mal außerhalb des Hauses eingestellt?“

„Nein – niemals. Eigentlich regelmäßig stets vormittags.“

„Hatte Ihre Tochter heute einen Anfall?“

„Ja. Vor etwa anderthalb Stunden.“

„Was sagte der Professor zu dieser Krankheit?“

„Er hielt sie für den Beginn völliger Geistesumnachtung.“

Harst schüttelte den Kopf. „Da kann ich Sie jetzt schon beruhigen. Von Geistesumnachtung ist keine Rede. – Ich möchte aber noch einiges über die Diebstähle wissen. – Wann vermißten Sie den letzten Wertgegenstand?“

„Vor drei Tagen. Es war ein hellblauer Diamant.“

„Heute vermissen Sie nichts?“

„Oh – das kann ich erst abends nach Geschäftsschluß feststellen, wenn ich die Schaufensterkästen hereinnehme und den Inhalt dieser und der Auslagen des Verkaufstisches in den Stahlschrank für die Nacht lege.“

„Bitte – tun Sie’s ausnahmsweise sofort,“ meinte Harst.

„Weshalb? – Daß ich wieder bestohlen werde, Master Harst, – entweder heute oder morgen, das weiß ich ja leider ganz bestimmt. – Aber – selbstverständlich tue ich ganz, wie Sie es wünschen –“

Bereits eine Viertelstunde drauf konnte er Harst, gänzlich verstört jetzt, erklären, daß ein Brillant, den er für den Maharadscha von Bikara hatte umschleifen sollen, verschwunden sei. Vorhin habe der Stein, so behauptete er jammernd, noch auf der Schleifbank gelegen. Und kein Fremder habe die einem Stahlkäfig gleichende kleine Werkstatt neben dem Kontor betreten.

„Sie werden den Stein wiedererhalten,“ sagte Harst tröstend. „Verlassen Sie sich ganz auf mich. – Ich muß jetzt schnell noch anderswohin. Ich gebe Ihnen jedoch noch heute genaue Verhaltungsmaßregeln.“

Wir eilten dann wieder dem öffentlichen Parke zu.

„Ich kann Dir jetzt schon mitteilen,“ erklärte Harst mir unterwegs, „daß der alte Yogi bei alledem eine mir bis jetzt noch etwas unklare Rolle spielt. Wir müssen unbedingt versuchen, ihm auf den Fersen zu bleiben und festzustellen, wo er seinen Schlupfwinkel hat. Wir werden zu diesem Zweck getrennt arbeiten. Der eine von uns, ich selbst, will hinter dem Fakir hergehen; Du aber siehst zu, Dich seitwärts von ihm zu halten.“

Der Yogi saß noch auf dem Rasen wie vorhin. Der Zuschauerkreis war noch dichter geworden. Wir hatten Glück gehabt. Der Alte hätte ebenso gut auch bereits seine Vorstellung beendet haben können.

Wir schritten daher gemächlicher auf den Menschenhaufen zu. Als wir noch fünf Schritt entfernt waren, packte Harst plötzlich meinen Arm, blieb stehen und starrte wie gebannt geradeaus. Dann machte er kehrt. Sein Tempo wurde immer schneller. Eine Rikscha kam uns entgegen. Er rief den Kuli an. Wir stiegen ein und ließen uns nach dem Hotel fahren. Hier erklärte Harst dem Geschäftsführer, wir würden auf vier Tage einen Jagdausflug unternehmen. Unsere Zimmer sollten für uns freigehalten werden. Gleich darauf brachte uns dieselbe Rikscha nach der Polizeidirektion. Der hiesige Detektivinspektor hieß Smith und war ein rothaariger Engländer von etwas polteriger Art. Als Harst sich ihm vorstellte, war er sofort die Liebenswürdigkeit selbst, wenn auch auf seine Weise, lachte dann aber schallend los, als der deutsche Liebhaberkollege ihm erklärte, man würde nun vielleicht die Diebe der Juwelen des Parsen Mansur fassen können.

„Diebe, Master Harst, – Diebe?!“ meinte er. „Lassen Sie sich doch keinen Bären von Mansur aufbinden. Der schlaue, reiche Herr schwindelt ja. Von den Diebstählen ist kein Wort wahr. Das ist meine feste Überzeugung. Ich habe ihm das auch durch die Blume zu verstehen gegeben. Seitdem läßt er uns in Ruhe und sucht zum Schein einen Privatdetektiv. Die Parsen sind die gerissensten Geschäftsleute. Er hat seine „Verluste“ bisher auf etwa 15 000 Pfund angegeben. Die braucht er jetzt nicht mehr zu versteuern! Das ist der Witz!“

Harst sah den Inspektor ernst an. „Das ist nicht der Witz, Master! Ganz im Gegenteil! Ich habe die Beweise, daß die Diebe existieren. Vielleicht genügt Ihnen das, wenn ich so etwas sage.“

Smith wurde unsicher. „Wirklich, Master Harst? – Da bin ich gespannt. Erzählen Sie doch bitte.“

„Später werde ich es tun. Jetzt möchte ich Sie bitten, drei gewandte Beamte hinter dem sogenannten Fakir von Nagpur herzuschicken, die jedoch lediglich feststellen sollen, wo der Alte sein Versteck hat, – nichts weiter, und natürlich, ohne sich sehen zu lassen –“

„Hinter – dem Fakir?!“ Smith war sprachlos. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich jedoch schnell. „Oh – von dem Manne müssen wir die Finger weglassen, Master Harst! Den verehren die hier hausenden Hindu als Heiligen. Meine Beamten sind sämtlich Hindu, und –“

„Schon gut. Dann geben Sie mir bitte alles Nötige, daß wir uns schleunigst als Eingeborene maskieren können. Und – schweigen Sie gegen jedermann! Daß muß ich unbedingt von Ihnen verlangen. Ich habe Ihr Wort, nicht wahr?“

„Gewiß – gewiß –“

In Smiths Dienstzimmer verwandelten wir uns in kurzem in durchaus echt aussehende Hindu der ärmeren Volksschichten. – Und – wir hatten abermals Glück. Der Yogi schickte gerade die Zuschauer weg, als wir in die Nähe seines altgewohnten Platzes kamen. Wir hatten uns getrennt und taten, als ob wir nicht zusammengehörten.

Die Menge verlief sich. Bei dem Alten, der jetzt sein Handwerkszeug in einen Korb packte, blieben nur ein paar Kinder und ein Buckliger zurück, dem Anzuge nach gleichfalls ein Heiliger mit Vorliebe für eine Schmutzkruste und einen zerlöcherten Mantel.

Der Bucklige, dessen Turban bis über die Ohren reichte, nahm jetzt den Korb und ging davon. Der Fakir folgte langsam, sich auf einen Stecken stützend, und machte des öfteren halt, als müsse er ausruhen. Bei dem lebhaften Verkehr auf den Straßen konnten wir, seine Verfolger, gar nicht auffallen. Aber – wir konnten ihm leider auch nicht auf den Fersen bleiben. In der Eingeborenenstadt bestiegen er und der Bucklige nämlich ein kleines Boot auf einem der breitesten Kanäle und verschwanden rasch in dem Gewirr der schmalen, labyrinthartigen Wasserstraßen.

Harst gesellte sich mir wieder zu. „Lieber Schraut, das war vorauszusehen!“ meinte er. „Nun – wenn wir den Yogi nicht mit den Augen finden können, müssen wir’s mit dem Verstande tun. Gehen wir zu dem Parsen. Aber wieder einzeln. Vielleicht spukt Warbatty hier bereits herum.“

Mansur, der Edelsteinhändler, erkannte uns nicht. Erst als Harst ihm seinen Namen zuflüsterte, nickte er verständnisinnig und führte uns in sein Privatkontor.

Hier machte Harst ihm den Vorschlag, er solle uns den Seinen gegenüber als neue Geschäftsbekannte gleichzeitig aber als Naturheilkundige vorstellen, die Fatima vielleicht von ihrem Leiden befreien könnten.

Wir gingen in Mansurs Privatwohnung hinauf, die vollständig europäisch eingerichtet war. Auch seine Frau, eine wandelnde Fettmasse, besaß ganz das Benehmen einer europäischen Dame. Fatima selbst war ein auffallend schönes Mädchen, wie ich bereits bemerkt habe, und gab sich völlig zwanglos, obwohl sie sofort hörte, daß Harst versuchen wolle, sie zu heilen.

Er begann sie auszufragen. Sie erklärte, sie selbst wisse nichts davon, daß sie zeitweise ihr Menschentum abstreife und sich ganz wie ein Marabu benehme.

Weiter gab sie an, nie ernstlich krank gewesen zu sein. Nur an Zahnschmerzen litte sie viel; und sie sei eigentlich dauernd bei dem indischen Arzte und Zahnarzte Doktor Kodowira hier in Nagpur in Behandlung.

Wir erfuhren, daß dieser Doktor in England studiert habe und einer der gesuchtesten Ärzte der Stadt, etwa fünfzig Jahre alt sei und im Eingeborenenviertel in der Nähe des großen Brahmatempels in einem prächtigen, modernen Hause wohne.

Was mir an Fatima auffiel, war eine gewisse ängstliche Scheu im Blick, die zu ihrem sonstigen Benehmen wenig paßte. Sie vermied es, Harst bei dieser Unterredung anzusehen. Schaute sie ihm gelegentlich ins Gesicht, so glitten ihre Augen schnell darüber hinweg.

Harst bat uns jetzt, ihn mit Fatima allein zu lassen. Erst nach einer halben Stunde betrat er das Nebenzimmer, in dem ich mit Mansurs Gattin saß. Wir verabschiedeten uns, und unten im Laden erklärte Harst dem Parsen, er hoffe jetzt ganz bestimmt ihm all seine Betrübnis nehmen zu können; nur müsse er noch ein paar Tage Geduld haben.

Wir suchten darauf Inspektor Smith wieder auf, der uns bei dem Pförtner der Polizeidirektion, einen Mohammedaner, unauffällig unterbrachte. Wir bewohnten dort ein winziges Zimmerchen.

In den folgenden Tagen ließ Harst mich viel allein. Ich durfte nur nach Dunkelwerden mit ihm zusammen eine Stunde spazieren gehen. Er wechselte die Verkleidung häufiger, und ich merkte, daß er mit den Erfolgen seiner Spürtätigkeit sehr zufrieden war. Was er jedoch eigentlich zur Tages- und Nachtzeit außerhalb des Hauses trieb, darüber schwieg er beharrlich.

5. Kapitel.

Das Taschentuch.

So kam der Abend des dritten Tages heran. Smith saß in unserem Zimmerchen und ließ sich von Harst die Verhaltungsmaßregeln für den nächsten Vormittag geben. Der Inspektor war jetzt Feuer und Flamme für diesen stark geheimnisvollen Feldzug gegen die Juwelendiebe. Inzwischen hatte er eingesehen, daß ein Mann wie Harst nicht auf Scheinbeweise hin behaupten würde, Mansur sei tatsächlich fortgesetzt auf sehr raffinierte Art bestohlen worden.

Harst verlangte, daß ein starkes Polizeiaufgebot ganz unauffällig den Platz umstellen solle, wo der Yogi seine Künste zeigte.

„Ich weiß bestimmt, daß er morgen wieder auftauchen wird,“ sagte er. „Er ist ein ganz gefährlicher Betrüger, Inspektor, und Sie werden staunen, welche Enthüllungen der morgige Tag bringt.“

Nachdem Smith gegangen, warteten wir noch bis gegen zehn Uhr. Dann begaben wir uns nach Mansurs Haus, der unten im dunklen Laden bereits aufgepaßt hatte und uns sofort einließ. In seinem Privatkontor verbrachten wir die Nacht, in bequemen Korbsesseln sitzend.

Um sieben Uhr kam Mansur, öffnete die eisernen Fensterladen und begann seine kostbaren[7] Waren einzuräumen. Wir selbst hatten uns in dem Privatkontor in einer Ecke verborgen, vor die Mansur einen kostbaren indischen Vorhang drapiert hatte.

Plötzlich kam der Parse zu uns geeilt, flüsterte:

„Fatima hat wieder einen Anfall –“

Nach einer Weile betrat das arme Mädchen das Kontor. – Ich hatte bereits davon gehört, daß es Irre gibt, die wie Hunde bellen und ganz wie Hunde sich benehmen, daß andere wieder wähnen, Frösche zu sein und dauernd nur auf allen Vieren hüpfen.

Fatimas Storchengang, ihre Kopfbewegungen, das Nachahmen des Geklappers des Schnabels wirkten mehr als unheimlich. Sie ging, ohne sich um ihren Vater zu kümmern, hin und her, war bald im Laden, bald im Kontor, bald in der kleinen Werkstatt.

Mansur hatte auf Harsts Anraten auf die Platte des Schreibtisches drei ungefaßte, große Diamanten gelegt. Dann geschah ganz unerwartet etwas, das ich mit geradezu entsetzten Augen beobachtete.

Fatima beugte sich über den Tisch, nachdem sie sich scheu umgesehen hatte, und hob mit dem Munde die Edelsteine nacheinander auf, ging dann langsam hinaus und in die Wohnung nach oben.

Der Parse, der im Laden einen Kunden bedient hatte, wurde jetzt von Harst hereingewinkt.

Harst deutete auf die leere Tischplatte.

„Ihre Tochter hat die Edelsteine an sich genommen,“ sagte er. „Sie handelt unter einem unwiderstehlichen Zwange. Tun Sie nichts, überlassen Sie alles mir. Sie werden Ihr Eigentum zurückerhalten.“ –

Anderthalb Stunden später.

Der alte, weißbärtige Yogi hatte heute einen sehr dichten Zuschauerkreis um sich versammelt. Nichts verriet jedoch, daß Inspektor Smith besondere Maßnahmen getroffen hatte; seine Beamten hatten sich als harmlose Müßiggänger unter die Menge gemischt. Er selbst saß in der Nähe im Parke auf einer Bank, rauchte behaglich seine Zigarre und schien lediglich für seine Zeitung Interesse zu haben.

Harst stand als ärmlicher Inder in der vordersten Reihe der Zuschauer mit dem Gesicht nach dem Fakir hin, der wieder am Boden hockte und links neben sich den Korb mit seinen Geräten aufgestellt hatte.

Ich hatte meinen Platz programmäßig hinter dem Yogi. Rechts von mir befand sich der kleine Bucklige, dessen zotteliger Bart, Riesenturban und löcheriger Mantel ihn völlig „echt“ erscheinen ließen.

Und doch wußte ich jetzt, daß dieser Hindu und Vertraute des Fakirs kein anderer als Warbatty war. Harst hatte es mir erst auf dem Wege hierher gesagt und mir gleichzeitig den Befehl gegeben, Warbatty niederzuschießen, falls er einen Fluchtversuch mache.

Unser alter Feind schien sich durchaus sicher zu fühlen. Er rauchte eine langstielige Pfeife, hielt sie in der linken Hand und zeigte ganz unbekümmert seine vier Finger.

Ich beobachtete Harst verstohlen. Und ich merkte, daß sich in seinem Gesicht eine gewisse Unruhe widerspiegelte. Er schaute des öfteren auf den Buckligen, und seine Blicke wurden dabei immer nachdenklicher.

Der Yogi nahm jetzt aus dem Korbe eine über ein Meter lange Brillenschlange heraus und ließ sie nach den Klängen einer Flöte jene pendelnden Bewegungen mit hochgerichtetem Oberleibe ausführen, die man als Tanz ansprechen kann. Dann griff er abermals in den Korb und holte eine grün und gelb gefleckte, dünne Baumschlange hervor, die er jedoch vorsichtig mit einem unten gespalteten Stabe dicht unterhalb des Kopfes gefaßt hatte. Diese Art Baumschlangen, die die Hindu Bindraka nennen, sind überaus giftig. Das Reptil, das einer anderthalb Meter langen Gerte glich, machte verzweifelte Anstrengungen frei zu kommen. Die Zuschauer waren unwillkürlich mehr zurückgewichen. Auch ich folgte und sah auch, daß Harst sich hinter eine soeben aufgetauchte junge Dame stellte. Und diese war – Fatima, die Tochter des Edelsteinhändlers.

Der Fakir warf die Baumschlange mit einem Male in den Korb zurück und deckte den dicht schließenden Deckel darüber. Dann begann er das uns bereits bekannte Kunststück mit der flachen Schale und den Reiskörnern. Alles spielte sich wie vor vier Tagen ab. Fatima hielt wieder ihr zusammengeballtes Taschentuch in der Hand.

Nun warf sie es dem Yogi zu.

In demselben Augenblick hatte Harst eine Trillerpfeife an den Lippen.

Der Pfiff schrillte gellend.

Im Nu hatten die verkleideten Beamten den Fakir gepackt. Ich schaute nach Warbatty hin, zog den Revolver.

Da bekam auch schon Inspektor Smith den Buckligen beim Kragen. Zwei seiner Leute griffen zu. Handschellen schlossen sich um des völlig Überrumpelten Gelenke.

Harst hob das Taschentuch auf. Es breitete sich aus, und heraus fielen die drei Edelsteine, die Fatima heute im Munde mit sich genommen hatte.

Dann – riß er dem Yogi den Turban samt der zotteligen Perücke ab, auch den falschen Bart, rief nun:

„Inspektor, verhaften Sie diesen Betrüger und Dieb, den Doktor Kodowira, der hier den Fakir von Nagpur spielt, und der als Zahnarzt der Tochter des Parsen Mansur diese seit Monaten geistig völlig in seiner Gewalt durch die Macht der Hypnose hat, der sie zu den Diebstählen zwang, der ihr in der Hypnose den Befehl erteilte, sich wie ein Marabu zu benehmen, damit sie in diesem Zustande stumm blieb und die gestohlenen Juwelen im Munde in Sicherheit bringen konnte.“

Dann wandte Harst sich an den Buckligen. Auch ihm riß er den Turban ab.

Aber – welche Enttäuschung! Bart und Haar stellten sich als echt heraus.

„Wer bist Du?“ brüllte Harst den Menschen in einer Erregung an, wie ich ihn selten gesehen habe.

„Ein Schuhmacher aus Kamthi, Sahib,“ erklärte[8] der Bucklige zitternd. (Kamthi ist die Militärstation unweit Nagpur) – „Ich habe nichts verbrochen, Sahib nichts. Der weiße, kleine Sahib hat mich gestern gut bezahlt dafür, daß –“

„Meine Ahnung!“ rief Harst. „Das heutige Verhalten Warbattys kam mir auch zu seltsam vor. Und nun ist’s nur sein getreues Ebenbild!“

Dann wieder fragte er den Doktor Kodowira in wilder Hast:

„Wo ist Warbatty geblieben? Er wohnte in Ihrem Hause. Ich weiß es bestimmt. Gestehen Sie alles ein. Es ist am besten für Sie –“

Der Arzt gab seine Sache verloren, erklärte:

„Warbatty ist krank. Er liegt in einem geheimen Gemach neben meinem Arbeitszimmer.“

Gleich darauf eilten wir dem Hause des Doktors zu, der uns begleiten mußte. Aber – wir fanden das Nest leer.

„Natürlich – entflohen!“ meinte Harst und schaute Kodowira nachdenklich an. Wir standen jetzt in dessen elegantem Sprechzimmer. – „Ich habe etwas Ähnliches sofort vermutet, als mir schon vorhin bei den Vorführungen des Fakirs Zweifel aufstiegen, ob ich den echten Warbatty vor mir hätte. – Doktor Kodowira, Sie haben die gestohlenen Juwelen vielleicht noch sämtlich hier im Hause verborgen,“ wandte er sich dem entlarvten Betrüger wieder zu. „Wollen Sie nicht einmal nachsehen, ob Ihr Verbündeter Warbatty nicht vielleicht nur deshalb jetzt nach Nagpur gekommen ist, um Ihnen diese Beute von vier Monaten heimlich zu rauben?“

Kodowira zuckte zusammen. In seine Augen trat ein Ausdruck des Mißtrauens, der aber Warbatty galt. Dann eilte er nach der einen Wand hin, nahm ein Bild herab und öffnete ein tadellos verborgenes Geheimfach.

„Leer!“ brüllte er. „Leer! Auch mein Geld hat der Schurke gestohlen!“

„Ja – Sie sind ein betrogener Betrüger!“ sagte Harst ernst. „Warbatty legt seine Helfershelfer zumeist hinein. – Ich kann Ihnen ziemlich genau sagen, wie er sich Ihrer für diesen neuesten Streich bedient hat. Sie werden ihn zufällig kennen gelernt haben –“

„Nein, Master Harst, nicht zufällig. – Ich bin hier seit vielen Jahren als „alter Yogi“ aufgetreten, um mir größere Einnahmen zu verschaffen. Die freiwilligen Gaben flossen nach den Vorstellungen stets sehr reichlich. Außerdem machte ich als Fakir für mich als Arzt insofern Reklame, als ersterer eben, um Rat in Krankheitsfällen gefragt, die Betreffenden stets an den Doktor Kodowira wies.“

„Sie sind wenigstens ehrlich jetzt,“ meinte Harst.

„Lügen hat ja keinen Zweck mehr. Ganz besonders jetzt nicht, wo ich erkannt habe, welch gemeiner Schurke dieser Warbatty ist. – Er war es ja, der mich zum Verbrecher gemacht hat. Denn das Doppelspiel als Yogi und Arzt mag verwerflich gewesen sein, aber – ich schädigte dadurch niemand, im Gegenteil, ich habe zahllose arme Patienten ganz umsonst behandelt. Erst Warbatty hat mich geradezu gezwungen, auf seine Pläne einzugehen. Das kam so. Vor einem halben Jahre etwa erschien er eines Abends in meiner Wohnung und sagte mir auf den Kopf zu, daß ich und niemand anders der berühmte Fakir von Nagpur sei; er habe mich heimlich verfolgt, habe mich tagelang beobachtet und würde mich der Polizei anzeigen, wenn ich nicht mit ihm gemeinsame Sache mache. – Er ist von Hause aus selbst Arzt, wie er mir eingestand, und er unterbreitete mir den Vorschlag, den Juwelenhändler Mansur mit Hilfe von dessen Tochter allmählich gehörig auszuplündern. Erst von ihm lernte ich, andere Leute mit Hilfe meines durchdringenden Blickes und der Fähigkeit, meinen Willen auf einen bestimmten Punkt zu sammeln, mir durch Hypnose untertan zu machen. Bei Fatima gelang mir dies sehr leicht. Schrittweise sozusagen unterwarf ich sie mir, bis ich auf sie so schrankenlosen Einfluß hatte, daß sie selbst posthypnotische Befehle befolgte, also solche, die sie erst nach ihrem Erwachen aus dem Zustande der Einschläferung ausführen sollte. – Ich tat alles, was Warbatty mir vorgeschrieben hatte. Fatima litt infolge hypnotischen Befehles an scheinbarer zeitweiser Geistesstörung, hielt sich dann für einen Marabu, wanderte planlos durch das Haus, mußte aber bei guter Gelegenheit während dieser Anfälle stets einen oder mehrere Steine im Munde aus dem Laden nach dem Garten tragen, hier verstecken und mir nachher sofort in dem Taschentuche zuwerfen, damit niemand eine Verbindung zwischen ihr und dem Yogi ahnen oder durch irgend einen Zufall herausmerken könnte. Daß sie zu meinen Vorführungen sich fast regelmäßig einfand, war nicht weiter auffällig. Ich habe zahlreiche regelmäßige Bewunderer meiner Künste. Auch daß gerade sie mir das Taschentuch stets lieh, fiel nicht weiter auf. – Als Warbatty nun vor fünf Tagen bei mir erschien (er hatte sich bereits brieflich von Bombay aus angemeldet), lagen in dem geheimen Wandfach für etwa 15 000 Pfund Juwelen (300 000 Mk.). Er wollte mir die Hälfte des Wertes in Banknoten auszahlen, wollte aber auch gegen Mansur jetzt insofern noch auf andere Weise vorgehen, als ich Fatima durch hypnotischen Befehl zwingen sollte –“

„Ich danke,“ unterbrach Harst ihn hier. „Ich weiß Bescheid. Ich habe Fatima gestern abend wiederum hypnotisiert. Und da mein Wille noch stärker als der Ihre ist, Doktor Kodowira, hat sie mir berichten müssen, was sie auf Ihren Befehl tun sollte. Sie sollte heute nacht ihrem Vater die Schlüssel zum Laden und zum Stahlschrank heimlich wegnehmen und sie Ihnen an einem Bindfaden um Mitternacht aus dem Fenster zureichen. Dann wollten Sie und Warbatty den Tresor völlig ausplündern, einen gewaltsamen Einbruch vortäuschen, Fatima die Schlüssel wieder aushändigen und auf diese Weise erreichen, daß der große Raub für alle Zeit in undurchdringliches Dunkel gehüllt blieb. – Inspektor Smith und Du, mein lieber Schraut, – Ihr dürftet wissen wollen, wie ich hinter diese in ihrer Art geradezu raffiniert ausgeklügelten Diebstähle gekommen bin. Ein paar Worte genügen. – Ich schaute dem Fakir zu. Als Fatima diesem das Taschentuch hinwarf, merkte ich sofort, daß sich darin etwas Schweres befinden müßte. Ein Taschentuch ohne Inhalt fällt bedeutend langsamer in einer Bogenlinie herab. Außerdem fing es der Yogi aber auch so auf, bekam es so zu fassen, daß darin notwendig etwas verborgen sein mußte. – Dies sah ich, bevor ich Mansur zum ersten Male besuchte. Dann, auf dem Rückwege von ihm, bemerkte ich den Buckligen. Dieser konnte nur Warbatty sein. Aber – Fakir und Warbatty entgingen unserer Verfolgung. – Ich habe Fatima noch an demselben Tage probeweise hypnotisiert, wiederholte dies des öfteren und erreichte, daß mein Einfluß auf sie wuchs. Gegen Doktor Kodowira hatte ich sofort Verdacht geschöpft, als ich von der monatelangen Zahnbehandlung hörte und als ich ebenso schnell die zeitweise Geistesverwirrung als Folge eines hypnotischen Befehls erkannt hatte. Ich sagte mir, daß gerade der Doktor die beste Gelegenheit hätte, Fatima einzuschläfern, und die derart Willenlose zu allem Möglichen auszunutzen. Von dieser Erkenntnis bis zu dem Argwohn, Fatima allein müßte die geheimnisvollen Diebstähle ausgeführt haben, war nur ein Schritt. Und ebenso leicht ließ sich zwischen den geraubten Juwelen, dem Taschentuche mit Inhalt und dem Fakir eine Verbindung herstellen. So kam ich dazu, das Haus des Doktors nachts zu umschleichen; so sah ich, daß Warbatty dort als heimlicher Gast weilte, so fand ich heraus, wer der Yogi in Wirklichkeit war. – Gewiß – ich habe nun dieses Verbrechen aufgeklärt. Und doch ist es wieder nur ein halber Erfolg gewesen. Warbatty hat – was ich erst zu spät merkte – Verdacht geschöpft, ich sei hinter ihm her, hat dann gestern den buckligen Schuhmacher aus Kamthi angeworben, damit dieser mich täuschen sollte, was ihm ja auch gelungen ist. Er selbst hat auf diese Weise einen Vorsprung von mehreren Stunden gewonnen. Mithin hat er eigentlich wieder – gesiegt! – Noch eine Frage, Doktor Kodowira. – Wie hat Warbatty Ihnen gegenüber die Anwerbung dieses Stellvertreters begründet?“

„Der Schuster kam vor fünf Tagen als Patient zu mir. Da sah ihn Warbatty. Und sofort machte er sich eine Maske zurecht, daß er dem Schuster völlig glich. Er sagte mir, daß Sie hier vielleicht auftauchen würden, Master Harst, und daß es gut sei, wenn wir Sie durch den Schuster, falls nötig, hineinlegen könnten. Gestern abend begann er den Kranken zu spielen. Ich mußte den Schuster sofort holen, und diesem befahl er, während meiner Vorführung genau die Zuschauer zu beobachten, ob er vielleicht darunter zwei verkleidete Weiße bemerke.“ –

Ich habe diesem Abenteuer nur noch einiges hinzuzufügen. Fatima genas vollständig. Die Marabu-Anfälle stellten sich nicht wieder ein. Ihr Vater wurde für seine Verluste durch des Doktors Besitztümer voll entschädigt. Er schenkte Harst und mir je einen wertvollen, altindischen Amulettring. Doktor Kodowira kam mit einer geringen Strafe dank Harsts Bemühungen davon. Er ist später in einer anderen Stadt wieder ein vielgesuchter Arzt geworden. –

Wir beide blieben nur noch zwei Tage in Nagpur. Dann reisten wir nach Allahabad weiter. Was wir dort erlebten, war vielleicht das seltsamste, was uns je begegnet ist. Wenn ich an den Wunderelefanten des Singar Chani zurückdenke, so …

Doch – davon erzähle ich besser im nächsten Bande von Harsts Orientabenteuern.

Der weiße Elefant des Singar Chani.

1. Kapitel.

Unser schwimmendes Heim.

Als wir uns von Inspektor Smith auf dem Bahnhof in Nagpur verabschiedeten, sagte er zu Harst: „Sie kommen zu einer für Ihre Zwecke recht ungünstigen Zeit nach Allahabad, wie mir soeben einfällt. Während sich dort nämlich im Dezember und Januar nur etwa eine Viertelmillion Pilger einfinden, um im heiligen Flusse Ganges zu baden, versammeln sich alle zwölf Jahre an diesem berühmten Wallfahrtsorte reichlich eine Million gläubiger, fanatischer Hindu. Und – Sie haben Pech! Gerade dieses Jahr ist wieder dasjenige, in dem die schmutzigen Gangeswasser besonders segensreich wirken sollen. Sie werden dort also in ein Millionengewimmel von Menschen hineingeraten, und es dürfte Ihnen schwer fallen, in der überfüllten „Stadt Gottes“ – Allah abad heißt ja Allahs Stadt – Cecil Warbatty herauszusuchen. Nun – jedenfalls viel Glück, Master Harst!“

Wir fuhren Allahabad aus diesem Grunde auch mit geringer Hoffnung entgegen, dort endlich unser schlaues Wild zur Strecke zu bringen. Seit September waren wir nun ununterbrochen hinter diesem Verbrechergenie her, hatten jedoch zumeist bei diesem Kampf nur leidlich abgeschnitten, hatten sozusagen stündlich in Lebensgefahr geschwebt und immer wieder einsehen müssen, daß wir es hier mit einer Persönlichkeit zu tun hatten, die an Intelligenz Harst gleichwertig war, der aber an brutalen Instinkten ein derartiges Übermaß zur Verfügung stand, daß schon deshalb dieser erbitterte Streit Harst-Warbatty für ersteren unendlich schwer zu einem siegreichen Ende zu bringen war.

Detektivinspektor Smith hatte Harst einen Empfehlungsbrief an einen reichen eingeborenen Kaufmann namens Alam Bandur mitgegeben. Bandur sollte ein in jeder Beziehung zuverlässiger und vielerfahrener Mann sein, der uns sehr nützlich sein würde.

Smith hatte in dieser Beziehung nicht zu viel gesagt. Der völlig zum Europäer gewordene Hindu empfing uns auf das liebenswürdigste und bedauerte unendlich, uns nicht mehr als Gäste in sein Haus aufnehmen zu können, stellte uns aber seinen großen, wenig benutzten Motorkutter zur Verfügung, der zwei geräumige, wohnliche Kajüten besaß und auf dem Ganges unweit der Festung zwischen zwei Pfählen vertäut lag.

In den Hotels, Pensionen und so weiter waren nicht einmal mehr die Dachkammern infolge des Pilgerandranges frei. Wir mußten also froh sein, dieses Unterkommen gefunden zu haben, nahmen dankend an und wurden von einem Diener Bandurs nach der Uferstelle des Ganges geführt, der gegenüber etwa zehn Meter ab der Kutter träge vor seinen Ketten schaukelte. Ein Bootverleiher setzte uns über. Der Diener Bandurs wollte mit unserem Gepäck sofort nachkommen.

Als wir jedoch an dem Motorboote anlegten, fanden wir es bereits von zehn Pilgern besetzt, die einfach die Tür zu den Kajüten erbrochen und sich darin häuslich eingerichtet hatten.

Es waren sechs Männer und vier Weiber, Zugehörige der untersten Kaste. Harst tat es leid, sie verdrängen zu müssen, und er einigte sich mit ihrem Wortführer dahin, daß die braune Gesellschaft sich auf dem Vorderdeck ein Zelt aus den Notsegeln des Kutters errichten sollte. Die Leutchen waren überglücklich und dankten den Sahibs wortreich.

Über das Kastenwesen der Hindu habe ich an anderer Stelle schon einiges gesagt. Es gibt vier Hauptkasten: Priester-, Krieger-, Gelehrten- und Kaufmannskaste. So rechnen zum Beispiel Lastträger, Diener, Arbeiter, Bauern und ähnliche Berufe mit zur Kaufmannskaste, während schon jeder Schreiber oder Barbier zur Gelehrtenkaste zählt. Im allgemeinen gilt die Regel, daß niemand sich zu einer höheren Kaste aufschwingen kann. Der Sohn des Wasserträgers muß wieder Wasserträger werden, der des Schusters wieder Schuster. Wollte die englische Kolonialregierung hieran ernstlich etwas zu ändern suchen, würde sie auf geschlossenen Widerstand selbst bei der untersten Kaste stoßen. Der Hindu hält mit fanatischer Zähigkeit an den alten Überlieferungen fest.

Von unseren zehn Mitbewohnern erklärten sich zwei der Männer, die etwas Englisch verstanden, sofort bereit, unsere Diener gegen geringe Bezahlung zu spielen. Harst sagte ihnen das Doppelte ihrer Lohnforderung zu, und von dem Augenblick an wären die sämtlichen Männer für uns durchs Feuer gegangen. Der Hindu ist ja überhaupt alles in allem ein hochanständiger Charakter. Ich wünschte, wir gebildeten Europäer würden uns an den Bekennern Brahmas ein Beispiel nehmen, was dankbare und aufrichtige Gesinnung anbetrifft.

Am Nachmittag hatten wir unsere schwimmende Wohnung auf dem Ganges bezogen. Zwei Stunden drauf, als wir es uns gerade etwas bequem gemacht hatten, erschien ein Boot mit einem sehr fetten Chinesen, und dieser schlitzäugige „Sohn des Himmels“ stellte sich uns als der Koch vor, den Alam Bandur für seine Gäste gemietet hätte. Der bezopfte Fettkloß brachte auch gleich zwei Riesenkörbe mit Lebensmitteln mit. Der Kutter hatte eine saubere, winzige Küche, und Atsi-Fo hat darin für uns manch Göttergericht zusammengebraut. Bevor er aber sein Amt antrat, mußte er Harst seine Hände vorzeigen. Er hatte alle zehn Finger. – Harst war vorsichtig. Warbatty verstand selbst einen zwei Zentner schweren Chinamann zu mimen, hatte jedoch bekanntlich an der Linken nur vier Finger. Der Zeigefinger fehlte. – Ebenso mußte Atsi-Fo, den wir sehr bald kurz in Hatschi umtauften, von den Speisen des ersten Abendbrots kosten. Warbatty operierte ja auch mit Gift.

So begann unser Aufenthalt in Allahabad. – Wir hatten keine Lust, uns gleich am ersten Abend in das Straßengewühl zu stürzen, hatte ja auch bereits einen Vorgeschmack von dem Treiben in einer indischen „heiligen“ Stadt während der sog. „Begeisterungszeit“ während der Fahrt vom Bahnhof durch die Straßen erhalten.

Jetzt, als wir in bequemen Bambusliegestühlen auf dem Kajütendeck unter dem gestreiften Sonnensegel saßen, zwischen uns ein Tischchen mit eisgekühlter Limonade, – jetzt genoß ich ein Bild, wie ich es eigenartiger und, man kann ruhig sagen märchenhafter nicht wieder schauen sollte.

Der riesige, heilige Ganges lag vor uns. Und neben uns zogen sich die fünffachen, siebenfachen Ketten von allerhand Fahrzeugen hin, die vor ihren Ankern und Tauen im Abendwinde sacht schwankten; Boote darunter, die man getrost jedem Altertumsmuseum hätte einverleiben können, gefertigt aus jenem rotbraunen Holze, das unverwüstlich ist, das nie fault; Boote in allen Größen und Formen bis zum schonerartigen Fahrzeug mit zwei Masten. Und all diese Kähne und Schifflein bedeckt mit kribbelnden, schreienden, badenden menschlichen Ameisen, bedeckt auch die Ufer des Stromes mit Unzähligen, die ihre frommen Waschungen vornahmen, um dereinst nach beendeter Seelenwanderung in den Himmel Brahmas leichter als andere einzuziehen.

Menschen überall – braune Leiber; Männer, Weiber, Kinder; eng zusammengepfercht Tausende und Abertausende; am engsten an der Südspitze der riesigen, durch die Einmündung der Dschamma in den Ganges gebildeten Halbinsel; denn an dieser Südspitze liegt das große, Jahrhunderte alte Fort, das in seinen Wällen den Hindu besonders heilige Dinge einschließt: den unterirdischen Brahmatempel, darin den sogenannten ewigen Feigenbaum und die berühmte Steinsäule des Azoka, die über und über mit Inschriften bedeckt ist.

Es war ein Bild, das selbst den Gleichgültigsten aufgerüttelt hätte; es war eben Indien, das Märchenland. –

Harst träumte bei seiner Zigarette vor sich hin. Auf dem Vorderdeck bewegten sich bescheiden und lautlos unsere Mitbewohner. In der kleinen Küche klapperte der chinesische Fettkloß mit Tellern und Töpfen.

„Die beste Gelegenheit für einen Gauner, im Trüben zu fischen,“ sagte Harst plötzlich. „Denn viele der reicheren Pilger, nein, wohl alle, schleppen Geschenke mit nach Allahabad und weihen sie den verschiedenen Göttern in den verschiedenen Tempeln. Der Engländer Gadby hat vor zwei Jahren den Wert dieser jährlichen Opfergaben für ganz Indien auf fünf Milliarden berechnet. Nimm an, daß davon auf Allahabad nur jährlich eine Million fällt, so kannst Du ungefähr berechnen, was in den Tempeln an totem Kapital aufgehäuft liegt. Kein Wunder, wenn diese Schätze immer wieder europäische Hochstapler nach Indien locken. Besinne Dich nur auf Bombay und die alte Tempelstadt. Dort schon versuchte Warbatty einen Anschlag auf Teile dieses toten Kapitals. Vielleicht will er hier etwas Ähnliches unternehmen. Es wird uns unmöglich sein, ihm diesmal einen Strich durch die Rechnung zu machen. Wie sollen wir ihn hier wohl herausfinden?! – Ausgeschlossen – wenn uns nicht ein Zufall hilft –“

„Gestatte mir eine Bemerkung,“ sagte ich nun, und ich brachte damit etwas zur Sprache, das mir schon seit unserer Ankunft hier auf der Zunge brannte. „Wir haben diesmal darauf verzichtet, irgend eine Maske anzulegen. Wir sind hier keck als Harst und Schraut aufgetreten, ganz wie Du dies schon letztens vorhattest, indem Du hofftest, dadurch Warbatty leichter zu einem Gewaltstreich gegen uns zu verführen und ihn dabei endgültig „erledigen“ zu können. Ich muß Dir nun offen erklären, daß ich diese neue Art des Kampfes wider unseren schlauen Gegner sehr –“

„– klug finde,“ vollendete er lächelnd. „Nicht wahr – das wolltest Du doch sagen?! – Du hast ganz recht, lieber Alter. Diese neue Kampfesweise hat nämlich bereits die besten Früchte getragen –“

Ich horchte auf. „Du erklärtest doch soeben, daß uns nur ein Zufall helfen könnte,“ meinte ich unsicher.

„Ganz recht. Aber – ich hatte nicht daran gedacht, daß Warbatty den Bahnhof hier hat überwachen lassen können und daß einer seiner Helfershelfer uns leicht auf den Fersen bleiben konnte! – Als ich von dem „Zufall“ sprach, wußte ich auch noch nicht, daß der geriebene Cecil schon seine Fühler nach uns ausgestreckt hat. Erst vor Sekunden stellte ich dies fest, – gerade da, als ich Dir ins Wort fiel.“

Ich beugte mich weit vor. Die Abenddämmerung nahm schnell zu. Ich wollte Harsts Gesicht ganz genau sehen.

„Was hast Du festgestellt?“ fragte ich atemlos.

„Oh – ich kann mich auch geirrt haben. Dringe jetzt nicht weiter in mich. – Schau’ Dir lieber dort am Ufer die badenden Elefanten an. Prächtige Tiere sind’s –“

Erst jetzt bemerkte ich vier dieser Kolosse, die ganz in unserer Nähe von einer auf den Fluß mündenden Gasse aus ihr Abendbad nahmen. Einer davon war von sehr heller Hautfarbe.

„Heilige Elefanten,“ sagte Harst. „Drei der Mahuts (Lenker), die zwischen ihren Ohren hocken, sind Priester, Brahmanen. Also handelt es sich um Tiere, die Eigentum irgend eines Tempels sind –“ – Er rief einen der Inder vom Vorderdeck herbei, den Ältesten der Pilger; er hieß Rawaiku, und er sprach das Englische leidlich.

„Du könntest mir einen Gefallen tun,“ meinte Harst. „Nimm das kleine Beiboot des Kutters und rudere ein Stück flußaufwärts, erkundige Dich dann auf einem der verankerten Fahrzeuge, zu welchem Tempel die vier Elefanten dort gehören. Tu’s aber unauffällig, Rawaiku, und sage niemandem, daß ich Dich beauftragt habe. Verschweige auch den Deinen, daß Du diese fünf Rupien (die Rupie 1,10 Mark) leicht verdienen wirst.“ Er steckte ihm die kleine Banknote unauffällig zu.

Der alte Hindu dienerte überglücklich, lächelte schlau und flüsterte:

„Sahib, Du wirst mit Rawaiku zufrieden sein. Ich war bis vor zwei Jahren in Salatola Hilfspolizist und beziehe eine kleine Pension.“ Man merkte, er war sehr stolz auf seine frühere Tätigkeit.

Er verschwand dann. Daß er wirklich als Gehilfe brauchbar war, bewies er dadurch, daß er nicht sofort das winzige Beiboot loskettete, sondern sich erst noch zu den Seinen setzte und zehn Minuten verstreichen ließ, bevor er davonruderte, und zwar zusammen mit seiner Tochter, einem dreizehnjährigen, vollerblühten Mädchen von angenehmen Zügen.

Er blieb eine Stunde aus. Es war bereits dunkel, als er wieder an dem Kutter anlegte und dann in die vordere Kajüte kam, wo wir jetzt bei einem Glase Tee beim Scheine der großen Petroleumdeckenlampe die neuesten Zeitungen lasen, die der aufmerksame Alam Bandur uns durch einen Diener zugeschickt hatte. In Allahabad selbst erscheinen zwei englische Tageszeitungen. Bandur hatte uns jedoch noch die Morgenblätter aus Benares beigefügt.

„Sahib,“ meldete der alte Hindu, „drei der Elefanten gehören dem kleinen Dschihan-Tempel im Norden der Stadt. Einer von ihnen, der weiße, ist Eigentum des Brahmanen Singar Chani; er steht aber in demselben Tempelanbau mit den übrigen. Man nennt ihn auch den Wunderelefanten von Allahabad. – Ich bin jetzt zum sechsten Male hier, Sahib, und jedesmal besuchte ich auch den Wunderelefanten. Er ist so klug wie alle übrigen Elefanten Indiens zusammengenommen. Er versteht jedes Wort seines Herrn. Er schreibt auf eine Tafel den Namen vieler Götter und den seines Herren in englischen Buchstaben. Wenn Du ihn etwas fragst, was Dir wichtig erscheint, antwortet er durch Kopfbewegungen, rät Dir so, ob Du dies oder jenes tun oder unterlassen sollst. Sein Herr verdient viel Geld mit ihm. Singar Chani ist uralt. Er weiß selbst nicht, wie alt. Er kann nicht mehr gehen und läßt sich morgens vor den Tempelanbau tragen, wo er den Tag über sitzen bleibt und unter dem Vordach die Pilger empfängt. Der weiße Elefant steht dann hinter ihm und wartet auf die Fragen der Bekenner Brahmas.“

„Ich danke Dir, Rawaiku. Hier hast Du noch fünf Rupien. Erkundige Dich heimlich noch heute abend, wer der Mahut war, der heute den weißen Elefanten zum Baden führte. Berichte mir morgen früh, was Du hierüber in Erfahrung gebracht hast.“

2. Kapitel.

Wachsfiguren.

Wir waren wieder allein.

„Ich bin jetzt doch schon etwas klüger,“ meinte ich zu Harst. „An dem Mahut des weißen Elefanten muß Dir etwas aufgefallen sein – ohne Frage! Hältst Du ihn etwa für einen Verbündeten Warbattys?“

„Würdest Du Verdacht gegen einen Menschen schöpfen, der als Mahut recht unauffällig durch ein kleines Taschenfernrohr, das er in ein Tuch gehüllt hat, gerade nach unserem Kutter hinüberspäht? – Die Entfernung betrug etwa achtzig Meter. Wenn der Mann an uns nicht ein besonderes Interesse gehabt hätte, wären seine Augen genügend gewesen, zwei auf dem Kajütendach in Liegestühlen sitzende Europäer sich anzusehen. Das Taschenfernrohr war das ausschlaggebende.“

„Allerdings. Ich bewundere nur, wie Dir so schnell derartige Kleinigkeiten auf solche Entfernung auffallen!“

„Übungssache! Ich habe Dir so oft schon gesagt, daß die meisten Menschen blind sind. – Lerne sehen, lieber Schraut! Es ist ja nur eine gewisse Trägheit, wenn man den Blick über die einzelnen Dinge und Gestalten unserer Umgebung hinweggleiten läßt, ohne jede Einzelheit in sich aufzunehmen. Kannst Du mir zum Beispiel sagen, wie viel Stufen die Kajütentreppe hat, ob und wie viel Leichenreste vorüberschwammen, als wir auf Deck die Abendluft genossen, und wieviel Pferdedroschken vor dem Bahnhof bei Ankunft unseres Zuges heute warteten?“

Ich möchte hier einfügen, daß die Hindu ihre Toten bekanntlich verbrennen und die Asche, wenn irgend möglich, in den Ganges streuen. Leider aber nicht immer nur die Asche, sondern oft genug noch halb verkohlte Leichenteile. Nach ihren religiösen Anschauungen dürfen Leichen stets nur auf einem Scheiterhaufen verbrannt werden. Erlischt dieser durch irgend einen Zufall zu früh, so werden häufig erst halb verbrannte Tote den heiligen Fluten anvertraut. Die Engländer halten daher auch streng darauf, daß die Gangeskrokodile geschont werden, da diese als Vertilger dieser eklen treibenden Gebeine durchaus notwendig sind. Die Krokodile sind übrigens vollständig harmlos, greifen höchstens mal Kinder beim Baden an. Sie finden eben so reichlich Nahrung, daß sie sich dieserhalb nicht zu bemühen brauchen. –

Ich konnte Harsts Fragen nur durch ein: „Nein – ich habe nicht gezählt“ beantworten.

„Siehst Du, wie wenig Du gesehen hast!“ sagte er recht ernst. „Wenn Du besser auf alles achten würdest, hättest Du auch gemerkt, daß der eine der vierzehn Wagenbesitzer am Bahnhof sich dreimal an uns herandrängte. Schon da wollte ich argwöhnisch werden und diesen braunen Droschkenkutscher für eine Kreatur Warbattys halten. Ich stellte dann aber fest, daß der Mann ebenso zudringlich zu anderen Reisenden war. Der leise Argwohn schwand wieder.“

„Du bist eben Harald Harst!“ schmeichelte ich ihm gutgelaunt.

Er zuckte die Achseln. „Worte – nichts als Worte, die Deine Sehträgheit bemänteln sollen! – Morgen werden wir nun doch wieder in ein Kostüm schlüpfen, lieber Schraut! Ich will mir von dem weißen, weisen Elefanten Bescheid holen, ob wir Warbatty diesmal fangen werden. – Als Europäer dürfen wir uns nicht unter die Pilger mischen. Hier liegt eine absolute Notwendigkeit vor, uns abermals in ärmere Hindu zu verwandeln. Ich habe mir inzwischen auch überlegt, daß es richtiger ist, wenn wir noch in dieser Nacht von hier verschwinden. Wir warten die Rückkehr des alten Inders ab, lassen uns von ihm mit Kleidungsstücken aushelfen und verschwinden in dem Beiboot. Rawaiku muß nötigenfalls unserem liebenswürdigen Gastgeber mitteilen, wir seien auf ein paar Tage ins Innere gereist.“