Hauptmenü

Sie sind hier

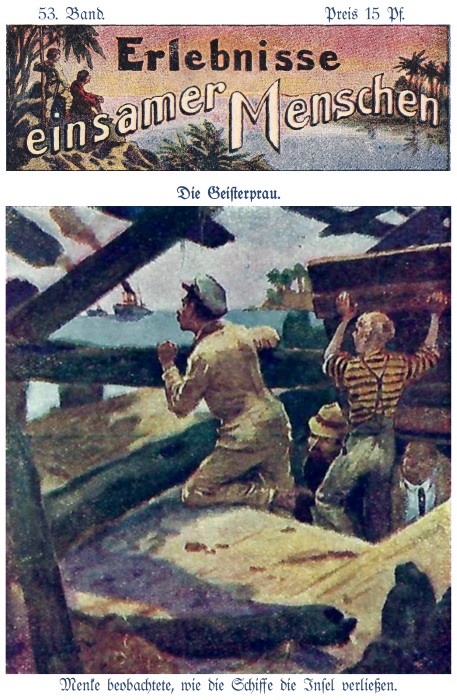

Die Geisterprau

Erlebnisse einsamer Menschen

(Nachdruck, auch im Auszuge, verboten. – Alle Rechte vorbehalten. – Copyright by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin 14. 1916.)

Die Geisterprau.

W. Belka.

„Lassen Sie mich in Ruhe mit Ihrem Gerede, das doch nur darauf hinausläuft, die geradezu haarsträubende Behandlung, die man uns hier angedeihen läßt, noch zu entschuldigen. „Der Krieg hat seine Härten“, … „notwendige Sicherheitsmaßregeln“, … „Befehl von oben“ … und so weiter, was Sie da eben alles zusammengeschwatzt haben …! – Eine Gemeinheit ist’s, eine Niederträchtigkeit, kleinliche Rache …!! Der offenherzige Bursche hat seine helle Schadenfreude daran, uns jetzt, wo ihm die Macht für solche Bubenstücke gegeben ist, nach Möglichkeit als seine früheren Konkurrenten zu drangsalieren.“

Und Ernst Menke schlug mit der Faust auf den Deckel der großen, leeren Kiste, die ihnen als Tisch diente, daß es nur so dröhnte. Sein gebräuntes Gesicht mit dem keck aufgedrehten kleinen Bärtchen war vor Erregung noch einen Ton dunkler geworden, und drohend streckte er jetzt die Faust gegen den hohen Wellblechzaun aus, der die Baracke umschloß und der oben noch eine Reihe starker Stacheldrähte trug.

Der dicke Herr Strina schaute sich ängstlich um.

„Schreien Sie nicht so, Menke, ich bitte Sie! Hondsfout kann in der Nähe sein – oder einer der anderen Engländer! Außerdem möchte ich Sie daran erinnern, daß ich Ihr Chef bin und daß sich eine solche Sprache, wie Sie sie soeben mir gegenüber sich erlaubten, durchaus nicht …“

Aber der schlanke, fast zu magere Prokurist der Firma August Strina, Exportgeschäft, Sarawak, ließ den schwitzenden Dicken den Satz nicht beenden.

„Bringen Sie bitte derartige Vorhaltungen bei einem anderen an! Mit Ihrer Chefherrlichkeit ist es seit acht Tagen, denk’ ich, gründlich zu Ende – gründlich! Wir drei sind jetzt genau dasselbe: von den verd… Engländern internierte Deutsche!“

August Strina stöhnte und wischte sich den Schweiß von der Stirn.

„Frech ist der Mensch, frech … Unglaublich einfach – unglaublich!“

„Aber recht hat er, durchaus recht“, mischte sich nun der dritte ein. „Unsere Lage ist wahrlich nicht derart, daß wir uns noch mit Erwägungen quälen dürfen, ob einer von uns auf der sozialen Rangleiter eine Stufe höher steht. Auch ich bin überzeugt, daß Hondsfout weit glimpflicher mit uns umgegangen wäre, wenn er nicht schon lange vorher uns bitter gehaßt hätte, weil wir bessere Geschäfte machten als die Firma Tompson u. Hollister, bei der er als Resident stiller Teilhaber war. – Konkurrenzneid und Geldgier – damit ist alles erklärt!“

Der dicke August Strina schaute jetzt ziemlich hilflos von einem zum andern. Daß auch sein bisheriger Kassierer Gerling gegen ihn Partei ergriff, war ihm unfaßbar.

Gerling, ein kleiner, verwachsener Mensch mit einem stark gewölbten Rücken und wahren Affenarmen, nickte Ernst Menke aufmunternd zu. Am Abend vorher, als Strina bereits schlief, hatten sie verabredet, in der kommenden Nacht zu fliehen. Jetzt galt es, ihren ebenso bequemen wie unentschlossenen Chef von ihrem Vorhaben in Kenntnis zu setzen und zur Teilnahme an dem ohne Zweifel etwas waghalsigen Plane zu bewegen.

Menke begann denn nun auch ganz ausführlich zu schildern, auf welche Weise man aus der Baracke zu entfliehen gedächte und wie man sich das Weitere, das Erreichen eines neutralen Gebietes, zurechtgelegt hätte.

Die drei saßen vor der Wellblechbaracke, die sonst als Lagerschuppen gedient hatte, auf der bloßen Erde im Schatten des überragenden Daches. Links von ihnen befand sich die Tür, die in das niedrige Gebäude führte. Sie stand weit offen, so daß sie ihnen die Aussicht nach dieser Seite hin versperrte.

Eine drückende Hitze lagerte über dem Platze. Aber in der Baracke war es noch heißer. Außerdem stank es da drinnen zum Übelwerden nach Tierhäuten, die die Hälfte des Schuppens in großen Bündeln ausfüllten.

Und dies war der Aufenthaltsort, den der englische Resident von Sarawak, Master Thomas, Edward Hondsfout, den einzigen drei Deutschen, die er nach Ausbruch des Wettkrieges hier im Südwestzipfel von Britisch-Borneo festsetzen konnte, angewiesen hatte, bis „nähere Befehle aus London einträfen“, wie er hohngrinsend erklärt hatte.

Als Betten waren den Gefangenen alte Hängematten übergeben worden. Ähnlich war es mit allem anderen bestellt, was man ihnen zu ihrer Bequemlichkeit bewilligte. Tische und Stühle gab es nicht. Es standen ja genug leere Kisten in der Baracke umher. Eine dieser Kisten hatten die drei ins Freie getragen. Und sie war es, auf der Ernst Menke seine Empörung durch einen Faustschlag bekräftigt hatte.

Es war jetzt gegen zehn Uhr vormittags, und eine Störung daher nicht zu erwarten. Der Posten, der außen den Zaun dauernd umkreiste, war vor zehn Minuten dagewesen, um sich davon zu überzeugen, daß die Deutschen nichts Verbotenes trieben.

Menke hatte gerade seinen Plan nochmals kurz zusammengefaßt, als der Schatten eines Menschen plötzlich über die Kiste und August Strinas weitvorgestreckte Beine fiel und in demselben Augenblick Master Hondsfout in seinem wunderbar gekaut klingenden Englisch sagte:

„Ich danke Ihnen für diese Belehrungen, – sehr danke ich Ihnen! Einen besseren Beweis, daß dieser Wellblechzaun trotz der Stacheldrähte für deutsche Intelligenz kein erhebliches Hindernis darstellt, konnten Sie mir kaum erbringen …! Ich werde daher auch dafür sorgen, daß Sie noch heute Nachmittag ein anderes Heim zugewiesen erhalten, das mir zweckentsprechender erscheint.“

Master Hondsfout zog sein längliches Gesicht mit der weitvorgebauten Mundpartie, die durch den strohgelben Vollbart nur höchst ungenügend verdeckt wurde, in unzählige Falten, drückte die schmalen Schultern noch mehr vor und bohrte die Fäuste noch tiefer in die Taschen seiner blendend weißen Leinenjacke. So bildete er geradezu eine Verkörperung anmaßenden, giftigen Hohnes.

Menke allein verlor bei dieser peinlichen Überraschung die Geistesgegenwart nicht.

„Sie haben gelauscht – nun gut, das ist Ihr gutes Recht“, meinte er kalt. „Hoffentlich haben Sie dann auch gehört, welcher Würdigung ich Ihre werte Persönlichkeit unterzogen habe. Im Deutschen gibt’s ein Sprichwort: „Der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand!“

Der Resident von Sarawak wandte sich mit verächtlichem Achselzucken ab.

„Sie hören noch von mir!“ sagte er dann drohend und ging davon.

„Ich bin gespannt, was der edle Brite jetzt mit uns anstellen wird“, meinte Menke gleichmütig. „Viel schlechter wie hier können wir kaum untergebracht werden.“

Nun – schlechter wohl nicht, aber sicherer. Das sahen die drei Deutschen am Nachmittag ein, als man sie fortführte.

Sarawak ist die Hauptstadt des gleichnamigen Sultanates an der Nordwestküste von Borneo. Der Ort liegt ziemlich dicht an der See, hat eine geschützte Reede und einen recht lebhaften Schiffsverkehr. Gegen die meist sehr heftigen Oststürme ist der Hafen durch eine breite Halbinsel gesichert. Vor der Westseite dieser natürlichen Mole liegt eine Menge winziger Inseln, die eigentlich nur als Klippen zu bezeichnen sind. Und hier war nun von Master Hondsfout eine malaiische Prau (Küstensegler) weitab von den Ankerplätzen der Handelsfahrzeuge zwischen zwei niedrigen Eilanden von kaum zwanzig Quadratmeter Flächengröße mit Ketten an Felsblöcken festgemacht worden. Diese Prau, ein zweimastiges Schiff, hatte seine besondere Geschichte. Die Malaien sind ebenso sehr für das Seeräuberhandwerk mit allen dazu gehörigen Fähigkeiten ausgestattet wie etwa die Bewohner der bayerischen Alpen zum Wilderer. Bis in die neuere Zeit hinein haben malaiische Piratenfahrzeuge die Gewässer der ostindischen Inseln unsicher gemacht, und nur dem rücksichtslosen Vorgehen der hier interessierten Kolonialmächte ist es gelungen, den braunen Piraten gründlich das Handwerk zu legen. In den Jahren 1910 bis Frühjahr 1914 trieb nun an den Küsten der Sunda-Inseln ein Freibeuter trotz aller Verfolgungen mit einer solchen Frechheit sein Unwesen, daß England und Holland sich genötigt sahen, eine ganze Anzahl schneller Dampfer zu armieren, um überall nach dem bald hier bald dort auftauchenden Piraten zu fahnden. Oft genug glaubte man ihn erwischt zu haben. Wenn man dann aber das verdächtige Fahrzeug durchsuchte, fand man auch nicht eine Spur von all den Feuerwaffen, modernen Gewehren und Geschützen an Bord, über die der Pirat verfügen mußte. Trotzdem stellte man fest, daß der Kapitän der Geisterprau, wie der Freibeuter bald allgemein genannt wurde, ein Mischling war, ein Sohn eines Holländers und einer Malaiin, ferner, daß er das Aussehen seiner Prau ständig zu verändern wußte und falsche Schiffspapiere in Menge besaß. Erst im April 1914 ereilte diesen verschlagenen Flibustier, der nach Schätzung englischer Zeitungen in den vier Jahren seiner geheimnisvollen Tätigkeit gegen zwanzig Millionen an allerlei Waren zusammengeraubt hatte, im Hafen von Sarawak sein Schicksal. Als harmloser Küstensegler, beladen mit Palmölfässern, war er zur Reparatur einer Beschädigung seiner Takelage auf der Reede erschienen. Vier Stunden darauf lief eine englische Regierungsjacht ein, arg zerschossen, mit einigen Toten an Bord. Sie hatte am Abend vorher mit dem Piratenschiff ein regelrechtes Gefecht gehabt, nachdem sie dieses bei der Plünderung eines Frachtdampfers überrascht hatte. Der Kapitän der Jacht behauptete nun, das mit Palmölfässern beladene Fahrzeug sei der berüchtigte Freibeuter, der nicht geahnt hatte, daß die Jacht sich ebenfalls nach Sarawak wenden würde. Die Untersuchung der verdächtigen Prau ergab nun lediglich folgende belastenden Tatsachen. Erstens waren die Palmölfässer im Laderaume bis auf die oberste Schicht leer, sollten also wahrscheinlich dem Segler nur einen harmlosen Anstrich geben. Weiter stellte sich die Mastbeschädigung unzweifelhaft als von einer Granate herrührend heraus. Und drittens ergaben die angestellten Ermittelungen auch, daß die Schiffspapiere zu einem anderen Fahrzeug gehörten und daß der Kapitän der Prau ein Mischling war. – Der Prozeß gegen die aus zwanzig Köpfen – meist Malaien und Chinesen – bestehende Besatzung wurde sehr beschleunigt, und obwohl man an Bord des Seglers sonst keine Spur von Einrichtungen entdeckte die auf seine Freibeuternatur hindeuteten, verurteilte man die ganzen zwanzig Mann zum Tode, und in dem Urteil des englischen Gerichts fand sich die nähere Bestimmung, daß die Prau zur Abschreckung für Gleichgesinnte im Hafen von Sarawak vor Anker gelegt und die Seeräuber an den Masten aufgeknüpft werden, ihre Leichen aber ein Jahr lang hängen bleiben sollten.

So geschah es auch. Nur hatte das Gericht insofern eine ungenügende Kenntnis von den Zuständen auf der Reede von Sarawak bewiesen, als es unberücksichtigt gelassen hatte, daß die zahlreichen Möwen und anderen Seevögel die Leichen in kurzem jedes Fetzens Fleisch beraubt haben mußten. Tatsächlich hingen denn auch im August des Jahres 1914 nur noch die mit Stricken befestigten Gerippe der Seeräuber an den Masten, ein Anblick, der fraglos sehr geeignet war, jeden Malaien davor zu warnen, seinem natürlichen Drange nachzugeben und es einmal mit dem Piratenhandwerk zu versuchen.

Diese Geisterprau war es nun, die das vorsorgliche Wohlwollen Master Hondsfouts den drei Deutschen als schwimmendes Heim zugewiesen hatte, wobei er mit freundlichem Lächeln noch an die zahlreichen Haifische gedacht hatte, die die Reede von Sarawak weder als Badeplatz, noch zu längeren Schwimmtouren recht geeignet erscheinen lassen. Und diesen gefährlichen Wächtern vertraute der Resident so unbedingt, daß er es für durchaus genügend hielt, wenn täglich viermal ein Boot die ehemalige Piratenprau besuchte und sich davon überzeugte, daß die Deutschen nicht etwa einen neuen Fluchtplan vorbereiteten.

– – – – – – – –

„Na, Herr Strina, wie gefällt’s Ihnen hier …?! Ihr Schützling Hondsfout hat wirklich alles getan, um uns das Leben hier recht behaglich zu machen. Auch für eigenartige Ausschmückung unseres Wohnschiffes ist gesorgt. Die noch nicht ganz abgenagten Knochenmänner da oben machen sich recht gut. Und dann unsere Kajüte in dem sonst ganz leeren Schiff!! Platz genug haben wir dort. Die Inneneinrichtung ist geschmackvoll einfach, und das uns dreimal am Tage verabreichte Essen ebenfalls durchaus geeignet, keine gesundheitsschädliche Fettleibigkeit aufkommen zu lassen. Außerdem …“

„Halten Sie doch nur Ihr gräßliches Spöttermundwerk!“ fuhr Strina, jetzt wirklich ärgerlich, dazwischen. „Muß ich Ihnen denn wirklich ausdrücklich erklären, daß ich gründlich geheilt bin …?! Ich sehe jetzt ein, wie schmachvoll wir behandelt werden und wie Hondsfout alles darauf anlegt, uns zu schmähen und zu beleidigen.“

„Na endlich!!“ meinte Menke, indem er sich weit über die Reling der Prau beugte und fünf Haifische beobachtete, die sich um den auf dem Wasser treibenden Kadaver eines toten Rindes stritten, aus dem sie große Fleischstücke herausrissen.

Die drei Deutschen standen auf dem Achterdeck der Prau und erfreuten sich an dem wundervollen Sonnenuntergang, der die tropische Szenerie der bergigen, mit hohen Wäldern bedeckten Meeresufer mit einer Fülle zarten rosigen Lichtes übergoß.

Menke wandte seine Aufmerksamkeit dann von dem eklen Schauspiel der gefräßigen Haifische den eisernen Ketten zu, die vom Heck und Bug des etwa dreißig Meter langen, sehr breiten und aus festem Rasamalaholz gebauten Fahrzeugs im Bogen nach den beiden kleinen Eilanden hinüberführten. Die Ketten hingen im leichten Bogen bei ungefähr zwanzig Meter Länge herab und berührten erst dicht vor den Inselufern das Wasser, so daß Menke jetzt mit Recht bemerkte:

„Unser Freund Hondsfout ist ja sehr schlau. Aber daran hat er doch nicht gedacht, daß schon ein mäßig gewandter Mensch an den Ketten bis nach einer der Klippen hinüberklettern könnte.“

Heinrich Gerling, der bucklige Kassierer, deutete jetzt nach dem Hafen hin, wo zwischen den der Prau zunächstliegenden aber gut 800 Meter entfernten Schiffen ein Motorboot soeben aufgetaucht war, das sich schnell näherte.

„Unser Proviantboot“, meinte Gerling. „Hoffentlich bringt es uns die erbetene Lampe mit. Es wäre doch eine Gemeinheit, sie uns zu verweigern.“

Nun – die Sorge war überflüssig. Master Hondsfout hatte sich gnädig gezeigt. Bevor die fünf farbigen Soldaten, die von einem weißen Unteroffizier befehligt wurden, dann die unheimliche Prau wieder verließen, warfen sie noch eine Menge Abfälle irgend eines Tierkadavers in das seichte Wasser am Ufer der beiden Eilande, um – die Absicht war leicht zu durchschauen! – die Haifische anzulocken, die hier die Gefangenenwächter spielen sollten.

Als der Benzinkutter in den Schatten der Dämmerung untergetaucht war, machte Menke den Vorschlag, sofort einmal auch die untersten Schiffsräume zu besichtigen, die man bisher nicht hatte betreten können, weil man keine Lampe besaß.

Die den drei Deutschen gewährte Petroleumlampe war ein uraltes, ausrangiertes Ding, das wenig leuchtete, dafür aber desto mehr üble Dünste verbreitete. Erst als Gerling sie gesäubert hatte, brannte sie einigermaßen.

Der Rundgang durch den Lade- und Kielraum der Prau schien wenig Bemerkenswertes bringen zu wollen. Das Schiff war ja nach Verurteilung der Piraten gänzlich ausgeräumt worden, und daher befand sich auch hier unten nur einiges wertloses Gerümpel. Jedenfalls mußte das Fahrzeug seinerzeit aber sehr sorgfältig gebaut und abgedichtet worden sein, da im Kielraum auch nicht die Spur von eingedrungenem Wasser zu finden war. Die Bodenplanken waren hier mit einer dünnen Schicht feinen Sandes bedeckt. Dieser Sand hatte wohl als Ballast gedient, und ein Teil davon war nicht wieder fortgeschafft worden.

Menke, der sehr viel von Schiffen verstand, da er eifriger Segler war und als geborener Kieler eine große Vorliebe für alles Seemännische von Jugend an besessen hatte, schaute sich mit einemmal in dem Kielraum auffallend prüfend um.

Dann wandte er sich an seinen bisherigen Chef.

„Als wir am Nachmittag nach der Prau gebracht wurden, konnte ich in dem klaren, stillen Wasser genau die Bauart des Kieles unseres jetzigen Gefängnisses erkennen“, sagte er nachdenklich. „Das nun, was ich hier von der Form des Schiffsbodens sehe, stimmt jedoch mit dem außen Beobachteten nicht überein. Der Schiffsboden hier ist flach, während man von draußen den Eindruck gewinnt, als ob die Prau einen scharf zulaufenden, breiten Kiel besitzt. Außerdem habe ich schon bemerkt, daß dieses leere Fahrzeug recht tief im Wasser liegt.“

August Strina lachte etwas geringschätzig auf. „Sie sind ja schon dafür bekannt, daß Sie überall etwas Besonderes wittern, mein lieber Menke. Was aber diese Ihre Andeutungen sollen, ist mir gänzlich unklar.“

Der Kassierer Gerling mischte sich jetzt ebenfalls ein.

„Menkes Worte sind nicht so ganz von der Hand zu weisen. Auch mir erscheint jetzt, wo ich darauf aufmerksam gemacht bin, die Form des Schiffsbodens hier etwas merkwürdig, zumal auch ich gesehen habe, daß die Prau in dem klaren Wasser einen durchgehenden breiten Kiel zu haben schien. Und dann: welches Schiff ist so gut kalfatert, daß es nicht wenigstens etwas Wasser eindringen läßt …?!“

Der Prokurist von August Strina, Exportgeschäft, Sarawak, kniete schon auf dem hellen, trockenen Sande, wühlte mit den Händen darin umher und rief dem Buckligen zu:

„Bravo, Gerling, bravo! Aber nun helfen Sie mir mal, den Sand von einer größeren Stelle fortzuscharren. – – So, das dürfte genügen.“

Dann suchte er ein Stück Latte aus einem nahen Haufen von allerlei zerbrochenen Gegenständen heraus und klopfte damit kräftig auf die Planken des Schiffsbodens.

„Meine Herren“, erklärte er feierlich und scherzend, „klingt das nicht hohl, nicht so, als ob sich unter diesen Balken unmöglich eine mehrere Meter starke, jede Tonentwicklung hemmende Schicht Wasser befindet?! – Lassen Sie sich kurz folgendes erzählen. 1909 war ich in San Franzisko. Dort wurde gerade unverschämt geschmuggelt. Die Zollbehörden waren ratlos. Endlich fand man heraus, daß die Schmuggelware in Leichterschiffen in den inneren Hafen gebracht wurde, die einen doppelten Boden hatten. In diesem Versteck war das Paschergut sicher. – Verstehen Sie, wo ich hinaus will?! Ich vermute, daß auch die Prau hier eine ähnliche Einrichtung besitzt. Daher entdeckte man vielleicht auf dem Piratenfahrzeug auch nie Geschütze und sonstige Waffen.“

Wieder klopfte er mit der Latte stark auf die Planken.

„Man merkt ja, daß diese Balken nie so dick sein können als die Bordwände. Am Ton merkt man’s! Und nun weiß ich auch, wozu der Sand hier liegt. Einmal, um den Eingang zu dem verborgenen Laderaum zu verdecken, dann aber auch, um zu erzielen, daß schwere Seemannsstiefel nicht polternd über diesen dröhnenden falschen Schiffsboden stampften. Der Sand milderte jeden Laut. Das ist’s.

Auch August Strina wurde jetzt lebhaft. „Schaffen wir den Sand beiseite!“ rief er eifrig. „Wir müssen der Sache auf den Grund gehen.“

Eine halbe Stunde später waren zwei sehr sauber in den Schiffsboden eingefügte Falltüren freigelegt. Strina und Gerling wollten sofort in das Versteck hinab. Aber Menke warnte. Zu leicht könne es geschehen, daß das Motorboot nach den Gefangenen sehen kam. Man solle daher erst den Sand wieder über den Boden verteilen, bis auf die Stellen, wo die Luken sich befanden. Außerdem müsse einer oben Wache halten.

So geschah’s denn auch. Strina opferte sich und übernahm das Wächteramt auf Deck. Menke und der Kassierer aber öffneten die nach dem Bug zu gelegene Falltür mit einiger Mühe und kletterten hinab in den niedrigen Raum. Was sie hier fanden, entlockte ihnen immer wieder Ausrufe höchsten Erstaunens. Da gab es Warenkisten und -ballen aller Art, sämtlich Dinge von beträchtlichem Wert. Da lagen säuberlich aufgeschichtet Stricke, Taue, Segel, – kurz eine ganze zweite Takelung für die Prau.

Und der andere verborgene Laderaum wieder enthielt drei Revolverkanonen, zahllose Kästen mit Munition, dreißig Gewehre, ebenso viele Revolver und Säbel, Patronen die Hülle und Fülle, Stahlplatten mit Stützen, die offenbar an die Reling zum Schutz gegen Gewehrkugeln anzubringen waren, außerdem noch eine Menge bemalter Eisenblechplatten mit Klemmschrauben, die sich zusammensetzen ließen und Deckaufbauten vortäuschen sollten, um der Prau von weitem ein verändertes Aussehen zu geben, schließlich Werkzeuge aller Art und nautische Instrumente.

Diese beiden Verstecke waren schmal und lang, kaum ein einviertel Meter hoch, mit Zinkblech ausgeschlagen, unter dem sich sicher noch eine starke Schicht eines wasserdichten Anstrichs befand. Jedenfalls war das Geheimnis, weshalb man den Piraten nie hatte überführen können, nunmehr völlig aufgeklärt.

Menke und Gerling kehrten an Deck zurück, nachdem sie die Luken wieder verschlossen und mit Sand bedeckt hatten.

Oben war inzwischen mit dem Wetter eine nicht unwesentliche Änderung vor sich gegangen. Der Wind war stärker geworden und hatte sich nach Südost gedreht. Der Himmel mit seinen blinkenden Sternen schien durch eine eigenartige, leicht glitzernde Dunstschicht verhüllt zu sein.

Der dicke Strina, der nun schon zwölf Jahre auf Borneo lebte und alle Eigentümlichkeiten der Witterung dieser großen Insel kannte, sagte jetzt, indem er nach oben deutete:

„In einer halben Stunde ist der Laiku Siru, der rote Staubsturm, da. Ich selbst erlebte ihn hier erst zweimal. Sie werden sich wundern, wie dunkel es dann wird und wie morgen unsere Prau aussieht! Wirbelwinde sind’s, die von den Gebirgen im Osten rötlichen Steinstaub in ungeheuren Wolken mitbringen und dann zumeist hier in den Küstenstrichen ablagern. Bis zum nächsten Regen schaut dann alles ringsum wie mit Ziegelmehl bestreut aus.“

Menke hatte aufgehorcht.

„Also der Laiku Siru bringt für längere Zeit, sagen wir eine Stunde mindestens, dichte Finsternis mit?“ fragte er jetzt nochmals, indem er am Vordermast des Seglers in die Höhe sah, der nur noch wenige Taue trug.

Als Strina erklärte, daß der rote Staubsturm (dieselbe merkwürdige Erscheinung tritt häufig auch auf den Hochebenen Tibets auf) zumeist zwei bis drei Stunden anhalte, rief Menke triumphierend: „Dann soll Master Hondsfout morgen früh umsonst nach uns ausspähen! Vorwärts – ans Werk! Unten in dem einen Versteck liegen genug Segel! Den Vordermast können wir in einer halben Stunde leidlich aufgetakelt haben, so daß die Prau bei diesem Winde gut vorwärtskommen muß.“

August Strina blieb der Mund offen stehen. Dann meinte er zweifelnd: „Und die Ketten, die uns an den beiden Eilanden festhalten und die wir …“

„Unten liegen auch Äxte und Beile!“ fiel Menke ihm ins Wort. „Aber die Sache ist einfacher zu machen. Das werden Sie nachher sehen.“ –

Die halbe Stunde war um. Strina behielt recht. Der Staubsturm war da – vielleicht das wunderbarste Schauspiel, das Menke und Gerling in den an Überraschungen aller Art so reichen Tropen je erlebt hatten.

In dichten Wolken kam der rote Staub angesegelt. Diese Wolken strahlten an den Rändern in bläulich-weißem Licht wie St. Elmsfeuer. Zerstäubte ein Windstoß sie in den oberen Schichten des Äthers, oder ließ der Luftwirbel nach, der sie zusammenhielt, so war’s als ergösse sich Feuer in langen Zungen auf die nachtschwarze Erde herab. Für Sekunden erstrahlte der Himmel dann in einem überirdischen Licht, um nachher wieder desto dunkler zu erscheinen.

Der Vordermast trug jetzt Segel. Vorläufig waren sie noch beschlagen (nicht ausgebreitet). Aber alles hatten die drei Gefährten so vorbereitet, daß ein paar Griffe genügten, um das neue, starke Gewebe zu entfalten.

Menke hielt seine Zeit für gekommen. Um die Ketten mit Axthieben an Bord loszusprengen, dazu hätte man die Ankerblöcke zerstören müssen. Das durfte nicht sein. Behende kletterte er daher an der einen Kette jetzt nach dem südlichen Felseneiland hinüber, – ein Wagnis, da die Prau in dem vom Sturme auch hier aufgerührten Wasser schwer hin und her rollte und die Ketten bald spannte, bald wieder schlaff hängen ließ.

Menke gelangte glücklich hinüber. Hier war die Kette um einen Felsblock geschlungen. Ein starker Haken, in eins der Glieder eingekrallt, machte ihr Ende zu einer Schlinge. Der junge Deutsche zog ihn heraus und befestigte daran eine Leine, die er sich um den Leib geschlungen hatte und deren anderes Ende an Bord geblieben war. Auf seinen Zuruf hin zogen Gerling und Strina die Leine straff und befestigten sie an der Reling. So erreichte man es, daß die Kette die Prau noch an der alten Stelle festhielt. Ohne diese Vorsichtsmaßregel hätte der Wind den nur noch an der anderen Kette befestigten Segler auf die Klippen gedrückt.

Nun turnte Menke auf demselben Wege zurück an Bord und dann hinüber auf das zweite Inselchen, wo er die zweite Kette genau so herrichtete. Wurden jetzt an Bord die beiden Leinen gleichzeitig gelöst, so mußte die Prau die Ketten und die Leinen, sobald sie sich unter Segeldruck in Bewegung setzte, hinter sich herziehen.

Alles gelang aufs beste. Kaum waren die Segel entfaltet, kaum zerrte das Fahrzeug jetzt mit prall gefüllter Leinwand an den beiden eisernen Banden, die es noch am Lande festhielten, als Menke an das Steuer sprang, es herumwarf und den Gefährten ein Zeichen gab. Die Leinen flogen über Bord ins Wasser, und sofort drehte die Prau auch gehorsam in kurzem Bogen den Bug nach Nordwest, kam immer mehr in Fahrt und schoß auf die offene Reede hinaus, die Ketten und Leinen hinter sich herschleppend, die nun schnell eingeholt wurden.

Menke merkte bald, ein wie vorzüglicher Segler die Geisterprau war. Willig gehorchte das anscheinend so plumpe Schiff jeder Bewegung des Steuers. Oben an dem anderen Mast schüttelte der Wind die Skelette der Seeräuber hin und her. Flammte einmal am Himmel die blauweiße Lichterscheinung des Laiku Siru besonders hell auf, so waren die Gebeine dort oben ganz deutlich zu erkennen.

„Ein gräßlicher Anblick!“ meinte der dicke Strina, der neben Menke an das Steuer lehnte.

„Stimmt! Sobald wir erst die weite See vor uns haben, mag Gerling hinaufklettern und die Knochenmänner losschneiden.“

Gerling erklärte, er täte es nur zu gern. – Angst oder Scheu vor den Gebeinen kannte er nicht. Trotz seines mißgestalteten Körpers wohnte in ihm eine tatkräftige Seele, die ganz in Einklang stand zu den Bärenkräften, die der kleine Mann in seinen Armen besaß.

Der rote Staub fiel immer dichter. Das Deck war bereits stellenweise zentimeterhoch mit einer unter den Schritten der Männer leise knirschenden Schicht verhüllt.

Abermals erstrahlte jetzt der halbe Himmel im Lichte unzähliger nach der Erde hinableckenden Flammenzungen. Trotzdem vermochte man bei den Staubmassen, die die Luft erfüllten, kaum fünfzig Meter weit zu sehen. Nur für Sekunden. Und doch genügte diese kurze Spanne Zeit, um genau voraus im Kurse der Prau ein großes Ruderboot zu unterscheiden, in dem ein einzelner Mensch mühsam gegen Wind und Wellen ankämpfte.

Menke wollte ausbiegen. Trotzdem streifte die Prau das Boot. Aber Gerling hatte geistesgegenwärtig schon ein Tau dem einsamen Ruderer zugeworfen, so daß man diesen an Bord ziehen konnte, ehe noch der Segler das halb zertrümmerte Boot weit hinter sich ließ.

Tiefe Finsternis ringsum. Die Flammenzungen waren schon wieder erloschen. Man wußte nicht, wer der tollkühne Bootsinsasse war, der sich bei diesem Unwetter so allein auf die Reede hinausgewagt hatte.

Gerling half dem Unbekannten, der offenbar völlig erschöpft auf das Deck gesunken war, auf die Beine.

„He, Freund, wen haben wir denn da aufgegriffen?“ fragte er auf englisch.

Die Antwort kam in deutscher Sprache.

„Gott sei Dank, Herr Gerling, – das heißt Glück haben! Ich wollte gerade nach der verankerten Prau hin, um Sie zu befreien …“

„Wahrhaftig – der Karl Heller ist’s“, rief der Kassierer laut. Und August Strina brüllte es Menke zu:

„Denken Sie – unsern Karl haben wir aufgefischt! Das nenne ich mal ’ne Überraschung!“

– – – – – – – –

Die vier Deutschen standen dicht beieinander am Steuer. Und Karl Heller, der Stift der Firma August Strina, erzählte seine Erlebnisse.

Vor einem halben Jahre hatte ihn sein Vater, ein vor kurzem nach Pontianak (Stadt an der Westküste Borneos an der Hauptmündung des Kapuas-Flusses) in Niederländisch-Borneo ausgewanderter Deutscher, zu Strina in die Lehre gegeben. Als die drei Deutschen in Sarawak dann nach Kriegsausbruch interniert wurden, verschwand der fünfzehnjährige Junge spurlos. Man erzählte sich, er sei heimlich auf einem spanischen Dampfer nach Pontianak geflohen. In Wirklichkeit hatte er sich bei einem malaiischen Fischer am Weststrande der Reede verborgen gehalten, um seine drei Landsleute womöglich mit Hilfe dieses Malaien, der von Strina manches Gute erfahren hatte, zu befreien. Aber erst heute erschien ihm die Gelegenheit für sein Vorhaben günstig. Obwohl der Malaie aus Angst vor dem Staubsturm nicht mitmachen wollte, hatte der Junge doch dessen Fischerboot bestiegen und versucht, über die Reede hinüber nach der Prau zu gelangen. Ein Zufall führte ihm schließlich, als er den Kampf mit den Elementen schon aufgeben wollte, den flüchtenden Segler in den Weg. –

Karl Heller konnte jetzt die Hände seiner Retter vor überströmender Dankbarkeit gar nicht genug drücken. Auch die drei Männer waren tief gerührt von der Anhänglichkeit des kecken Burschen, der ihnen manchmal genug Anlaß zu ernstem Tadel wegen seiner dummen Streiche gegeben hatte. Das war jetzt alles vergessen. Sah man doch ein, wie gut Karls jugendlicher Übermut und Tatendrang sich auch bei ernster Gelegenheit zu betätigen wußte. – –

Gegen Morgen finden wir die Prau bereits nördlich von Kap Datu. Der Laiku Siru hatte längst aufgehört. Trotzdem blies es noch ganz kräftig aus Südost, so daß der Segler, der jetzt auch am zweiten Mast die volle Takelage trug, dafür aber von dem unheimlichen Ausputz befreit worden war, gute Fahrt machte.

Menke war von den anderen stillschweigend als Führer anerkannt worden. Er besaß ja auch als einziger genügend seemännische Kenntnisse, um den Kapitän spielen zu können. Seine Absicht ging dahin, dicht an der Küste nach Pontianak zu steuern. Dort war man auf neutralem Boden in Sicherheit. Das englische Gebiet Borneos lag bereits hinter den Flüchtlingen. Kap Datu bildet die nordwestliche Grenze, wo Britisch- und Niederländisch-Borneo zusammenstößt.

Aus den verborgenen Laderäumen der Prau hatte man inzwischen sowohl Seekarten als auch zwei gute Ferngläser sowie einen Schiffskompaß herausgeholt. – Es wurde heller und heller. Da man mit einer Verfolgung rechnen mußte, für die dem englischen Residenten von Sarawak ein paar seetüchtige, schnelle Lotsendampfer zur Verfügung standen, und anzunehmen war, daß Master Hondsfout wohl so schlau sein würde, die Prau auf dem Wege nach Pontianak zu suchen, hielt es Menke doch für ratsamer, erst einmal genau westlichen Kurs zu nehmen, der den Segler nach den weit verstreuten, zum größten Teil unbewohnten Tambelan-Inseln bringen mußte, wo man einige Zeit sich verborgen halten konnte, bis die Engländer die Suche nach der Prau wieder aufgegeben haben würden. Zunächst freilich war es nötig, eines jener kleinen Eilande anzulaufen, die im Westen von Kap Datu einsam im Meere liegen, um hier Trinkwasser und Früchte an Bord zu nehmen.

Diese Eilande kamen bald in Sicht. Menke kannte sie von verschiedenen Segelpartien her. Sie waren wegen ihres Reichtums an Seevögeln berühmt, anderseits aber auch wegen ihrer Unzulänglichkeit gefürchtet, da zahllose Riffe und Untiefen wie ein Stachelkranz sie umgaben. Aber die Prau wand sich sicher durch das gefährliche Fahrwasser hindurch und ging dann in der Westbucht eines der größten Eilande vor Anker. In zwei Stunden hatte man einen ordentlichen Vorrat von Kokosnüssen, Früchten des Affenbrotbaumes und anderer Bäume eingesammelt, auch mehrere Fässer mit Wasser gefüllt. Als der Segler dann wieder dem offenen Meere zustrebte und nun der östliche Horizont für die Flüchtlinge wieder frei wurde, war es Karl Heller, der mit seinen scharfen Augen zwei Dampfer erspähte, die in voller Fahrt soeben von der Küste von Borneo her sich näherten.

Menke hielt es zunächst für ausgeschlossen, daß man es mit Verfolgern zu tun habe. – „Wenn dies der Fall wäre“, meinte er, „so mußte man im Hafen von Sarawak das Verschwinden der Prau sowohl sehr schnell entdeckt haben als auch sehr bald auf den Gedanken gekommen sein, daß wir Mittel und Wege fanden, das Schiff mit den nötigen Segeln zu versehen, um uns ins Meer hinauswagen zu können. Beides halte ich für unmöglich.“

Nun, die weiteren Ereignisse belehrten ihn eines Besseren. Nach einer Stunde war es offensichtlich, daß zwei Lotsendampfer auf den Piratensegler Jagd machten. Sie waren jetzt nur noch etwa drei Seemeilen entfernt, und einer von ihnen versperrte der Prau klugerweise den Weg nach der Küste hin, so daß Menke es nicht wagen konnte, auf Borneo zuzulaufen, wo man innerhalb der niederländischen Hoheitsgrenze (drei Seemeilen vom Strande entfernt) bereits den Schutz des neutralen Staates genossen haben würde, falls eben die Engländer sich an diese Bestimmung des internationalen Seerechts gehalten hätten, was sehr zu bezweifeln war.

Daß diese Hetze recht bald zu Ungunsten der Prau endigen würde, war den vier Deutschen nur zu klar. Die Lotsendampfer holten mächtig auf. Außerdem hatten sie seit Kriegsbeginn Geschütze an Bord, 5,2-Zentimeter-Kanonen, zwar etwas veraltete Dinger, aber immerhin noch gefährlich genug, da ein Treffer genügen konnte, die Prau völlig manövrierunfähig zu machen.

In finsterem Schweigen sahen die Flüchtlinge die Umrisse ihrer Verfolger immer deutlicher werden. Dann wandte sich Menke mit einemmal an seine Gefährten, während über sein Gericht ein Ausdruck grimmer Entschlossenheit hinlief.

„Wir besitzen drei Revolverkanonen“, sagte er kurz. „Sollen wir uns da ohne Gegenwehr ergeben?!“

August Strina hob entsetzt die Arme. „Ich bitte Sie, Menke, – sind Sie toll geworden?! Was kann man uns anhaben, wenn wir gefangen werden?! Nichts! Höchstens sicherer einsperren und noch schlechter behandeln. – Verteidigen wir uns aber, so läßt man uns baumeln. Das ist so sicher wie … wie …“

Menke lachte ärgerlich auf.

„Strengen Sie sich nicht unnötig an, um einen passenden Vergleich zu finden. – Ihnen fehlt’s eben an dem nötigen Schneid, mein Bester.“

„Aber mir nicht!“ fiel der Kassierer ein, indem er drohend die Faust gegen die Verfolger hob. „Wenn einer von uns mit den Revolvergeschützen umzugehen wüßte, so würde ich dafür sein, den Kampf mit den Dampfern aufzunehmen. Drüben in der fernen Heimat ringen unsere Brüder jetzt gegen einen übermächtigen Feind, der uns heimtückisch, neidisch und aufgestachelt von dem alten Störenfried England überfallen hat. Und da sollten wir nicht mit Freuden unser armseliges Leben hingeben, wenn auch nur die entfernte Möglichkeit bestände, demselben verhaßten England hier in den Gewässern Ostindiens zu schaden?“

„Bravo!“ riefen Menke und Karl Heller jetzt wie aus einem Munde. Und ersterer fügte hinzu: „Ich verstehe wenigstens so einiges von der Bedienung der Geschütze. Lade- und Visiereinrichtung sind einfach genug.“

August Strina hatte bei des buckligen Mannes begeisterten Worten beschämt den Kopf gesenkt. Jetzt erklärte er kleinlaut, auch er wolle nicht für feige gelten. Wenn er auch seiner Zeit nur ein halbes Jahr bei der Fußartillerie gedient habe und dann wegen Herzfehlers entlassen sei, so hoffe er doch mit den Revolverkanonen fertig zu werden.

Bereits zehn Minuten später hatte man auf dem Hinterschiff der Prau aus den Blechplatten eine Wand errichtet, hinter der die drei Geschütze gut verdeckt aufgestellt waren. Inzwischen hatte sich einer der Lotsendampfer bis auf tausend Meter genähert. Der andere, ein älteres Schiff, war mehr zurückgeblieben.

Der Abstand zwischen den beiden Fahrzeugen wurde zusehends geringer. Fünfhundert – – dreihundert – hundertundfünfzig – hundert Meter noch. Jede Person auf der Kommandobrücke und dem Deck drüben, jede Einzelheit der Bauart war zu erkennen. – – Noch achtzig Meter. – Menke atmete erleichtert auf. Die Geschütze auf dem Engländer waren noch mit den dicken Öltuchüberzügen bedeckt. Auf der Brücke standen drei Männer, darunter Master Hondsfout, der sein Glas kaum von den Augen ließ.

Der Dampfer kam im Bogen um die Prau herum und zeigte jetzt wunderschön seine Steuerbordseite. Dann brüllte ein Mann von drüben durch das Sprachrohr:

„Zieht sofort die Segel ein – so … fort!!“

Menke lehnte an die aus einem dicken, leicht nach oben gekrümmten Balken bestehende Ruderpinne (Steuerhebel). Ein Steuerrad besaß die Prau nicht.

„Wir ziehen …!“ rief er zurück, warf sich im gleichen Augenblick lang auf Deck hin, die Ruderpinne nur noch an einem Ende Tau festhaltend, und … seine drei Gefährten zogen wirklich die Abzugvorrichtung der Revolvergeschütze mit einem Ruck durch. Drei scharfe Knalle zerrissen die Luft, drei Hartgußgranaten schlugen mittschiffs des Engländers hart über der Wasserlinie ein, krepierten im Innern.

Eine von ihnen zerfetzte den Kessel und sorgte dafür, daß sofort weiße Dampfstrahlen aus den Schußlöchern hervordrangen …

Drüben ein wildes Wutgeheul, Kommandorufe, zweckloses Hin- und Herrennen … Die Prau entfernte sich von dem schwer beschädigten Schiffe. Aber noch war nicht alles getan. Wieder blitzte es an Bord des Piratenseglers auf. August Strina hatte auf den zweiten Dampfer feuern lassen. Die Granaten gingen zu kurz. Wieder eine Lage – mit anderem Visier. Ob’s ein Zufallstreffer war …?! – Vielleicht …! Jedenfalls schlug drüben ein Geschoß gerade unterhalb der Kommandobrücke ein. Die nächsten Lagen wieder viel zu weit. Trotzdem merkte man, daß der Dampfer die Maschine gestoppt hatte, – falls sie nicht beschädigt war.

Dann kam der erste eiserne Gruß auch von der Gegenseite herüber. Fünfzig Meter links von der Prau sprang eine Wasserfontäne hoch … Sie schaffen drüben nicht besser als die ungeübten Deutschen. Absichtlich steuerte Menke einen Zickzackkurs. Der Abstand wurde weiter und weiter, bis die Engländer die zwecklose Munitionsvergeudung aufgaben.

Drei Hurras erklangen an Bord der Prau … – –

Das war gegen neun Uhr vormittags am 23. August 1914. Und abends, als die Schatten der Dämmerung sich über die See herabsenkten, lief der flüchtende Segler auf eine kleine Insel zu, die zur Tambelan-Gruppe gehörte, passierte glücklich eine Durchfahrt der weit vorgeschobenen Riffbarriere und rannte in stillem Wasser etwa hundertfünfzig Meter östlich des Eilandes, von Menkes sicherer Hand gesteuert, mit voller Fahrt zwischen zwei Klippen sich fest, die wie ein enges Tor sich öffneten.

Der Stoß war so stark, daß beide Masten über Bord gingen. Dicht über dem Deck waren sie umgeknickt.

Es sollte so sein. Menke hatte es nicht anders gewollt. Zwischen den Klippen gab es genügend tiefes Wasser, um den unteren Schiffsboden nicht zu beschädigen. Und die Prau lag nun festgekeilt in ihrer Felsenwiege, und keine von Menschenhänden gelenkte Macht würde sie je wieder freimachen.

Draußen aber jenseits der Riffe drehten jetzt zwei englische Schiffe bei und setzten Boote aus. Der eine Lotsendampfer war’s und ein kleiner englischer Kreuzer, den die Funksprüche der Sarawak-Schiffe herbeigerufen hatten. Wäre der Kreuzer auch nur eine halbe Stunde früher aufgetaucht, dann hätte auch Menkes Schlauheit den Flüchtlingen nichts helfen können, dann wären sie verloren gewesen.

Drei Boote stießen ab und flogen unter taktmäßigem Ruderschlag auf die Durchfahrt zu.

Master Hondsfout befand sich in dem vordersten.

„Wir fangen sie lebendig!“ triumphierte er. „Und in einer Woche spätestens baumeln sie!“ Wütender Haß verzerrte sein Gesicht. Der andere Lotsendampfer lag längst auf dem Grunde des Meeres. Die drei Granaten hatten nur zu gut gewirkt. Das sollte gerächt werden.

Da – was war das?! – Hondsfout starrte nach der Prau hinüber. Rote Feuerzungen krochen über das Deck des Piratenschiffs hin, graugelber Qualm wurde von dem leichten Abendwinde in dicken Schwaden nach der Insel getrieben. Höher schossen die Flammen empor, überall leckten sie hoch. Die Prau brannte lichterloh.

„Die Burschen müssen von Sinnen sein!! Sie haben das Schiff angezündet …!!“

Und der englische Marineoffizier neben ihm nickte zustimmend.

„Ein zufälliger Brand ist das nicht – niemals!“ erklärte er. „So schnell breitet sich nur ein angelegtes Feuer aus.“

Die Boote hatten die Klippen erreicht, zwischen denen die Prau festsaß. An Bord zu gehen war ausgeschlossen. Natürlich hatten sich die Deutschen auf die Insel durch Schwimmen hinübergerettet.

„Wir werden sie finden!“ meinte Hondsfout höhnisch. „Ein Boot haben sie nicht. Also müssen sie auf der Insel bleiben!“

Die Prau brannte bis gegen Mitternacht. Was von ihr übrigblieb, waren nur noch die vom Wasser bespülten Teile. Schwarze, verkohlte Balken bildeten einen wirren Haufen über den kläglichen Resten. Und auf der Insel in den Felshügeln und den kleinen Hainen tropischer Bäume streiften zahlreiche Patrouillen des Kreuzers umher, die baldmöglichst ausgebootet worden waren.

Bei Tagesanbruch hatte sich auch Hondsfout mit zwei Marineoffizieren den auf der Suche begriffenen Leuten angeschlossen. Menschenjagd, nun sogar eine Hetze auf verd… Deutsche, die nicht entrinnen konnten, war ein rares Vergnügen.

Aber auch manchmal ein aussichtsloses, wie sich bald herausstellte. Der Tag verging. Von den Deutschen keine Spur. Noch mehr Streifabteilungen wurden gelandet. Die Offiziere des Kreuzers faßten die Sache als Sport auf, schlossen Wetten ab, als man merkte, daß die Flüchtlinge ein Versteck gefunden hatten, das schwer zu entdecken war. Nicht wenige wetteten auf ein Mißlingen. Und deren Gewinnaussichten stiegen. Der zweite Tag verging. Hondsfout fieberte vor Ungeduld. Der Schlaf floh ihn. Fünfzig Pfund Sterling hatte er schließlich namens der Regierung als Belohnung ausgesetzt für den, der den Schlupfwinkel der Flüchtlinge fand. Die Belohnung war nötig. Der Eifer der Leute ließ nach. Die Stimmen mehrten sich, die behaupteten, die Deutschen hätten sich an Bord der Prau selbst den Tod gegeben, um nicht dem Feinde in die Hände zu fallen. Kein Fußbreit Boden der Insel war jetzt undurchsucht geblieben. Und am dritten Tage mußte auch der Resident von Sarawak einsehen, daß auf dem kaum eine Viertelmeile breiten Eiland nichts mehr zu holen war. Inzwischen hatte man auch in dem ausgebrannten Segler nach Resten menschlicher Körper gesucht, so gut es ging. Auch dies war umsonst. Hondsfout schäumte vor Wut. War es ihm schon unerklärlich gewesen, wie die Deutschen zu den Geschützen gekommen waren, so begriff er dieses spurlose Verschwinden erst recht nicht.

Am Abend des dritten Tages verließen die Engländer die Insel. Die beiden Schiffe nahmen Kurs nach Osten, auf Sarawak zu. Auch Hondsfout war jetzt überzeugt, daß die Deutschen Haifischen zum Opfer gefallen seien, als sie nach der Insel hinüber schwammen. Das war die neueste Erklärung, auf die einer der Marineoffiziere gekommen war.

– – – – – – – –

Die richtige Erklärung hätte freilich auch nur einer finden können, der das Geheimnis der Prau kannte.

Als diese sich ganz nach Wunsch zwischen den Klippen festgekeilt hatte, waren bereits der vorhandene Proviant und die Trinkwasserfässer in den vorderen verborgenen Kielraum geschafft worden. Gleich darauf begann durch zwei dicht über dem oberen Schiffsboden eingedrückte Planken Wasser einzuströmen, während das Deck bereits brannte.

Nun war es Zeit. Einer nach dem andern kletterten die vier Deutschen in ihr Versteck hinab. Zusammengelegte Segel dichteten die Falltüren, sich in die Ritzen einpressend, so gut ab, daß nachher das Wasser nur tropfenweise sich in die niedrigen Räume Zutritt verschaffen konnte. Dabei stand es jetzt über dem falschen Schiffsboden wohl ein Meter hoch, jetzt zur Zeit der Flut. Trat später Ebbe ein, so mußte die ausgebrannte Prau ungefähr um dieselbe Höhe weiter aus dem Wasser herausragen, dann mußte dieses durch die beiden Lecke wieder ausströmen bis auf geringe Reste.

Das alles hatte Menke sich vorher genau berechnet und überlegt, bevor er die Prau zwischen die Klippen steuerte und anzünden ließ. Er sah voraus, daß das den falschen Schiffsboden bedeckende Wasser diesen vor der Zerstörung durch die Flammen schützen würde, bei Eintritt der Ebbe wieder abfließen und es ermöglichen mußte, die abgedichteten Deckel zu öffnen, damit wieder Luft in das Versteck hineinkam.

Oben brannte die Prau lichterloh, und unten in dem verborgenen Kielraum, dessen Scheidewand nach der zweiten Abteilung hin man mit Äxten zerstört hatte, hockten die vier Deutschen in tiefer Dunkelheit.

Es war ein Spiel auf Leben und Tod, das sie gewagt hatten. Aber sie hatten auch gewußt, daß sie sich nur auf diese Weise retten konnten. Freilich – stellte sich heraus, daß auch nur eine der Voraussetzungen nicht zutraf, auf die Menke diesen tollkühnen Plan gründet hatte, mußten sie hier elend ersticken oder ertrinken.

Die erste Stunde in der fast lautlosen Stille ihres von Wasser umgebenen Verstecks war die schlimmste, die aufregendste. Würden die abgedichteten Luken auch wirklich so fest schließen, daß nicht zu viel Wasser eindrang? Hatte der untere Boden der Prau vielleicht bei dem harten Stoß doch eine Beschädigung erlitten, so daß von unten her Wasser die Eingeschlossenen bedrohen konnte …?! – Das waren zunächst die wichtigsten Fragen.

Doch diese Befürchtungen erwiesen sich als überflüssig. Die Stunden verrannen, und das Versteck blieb trocken. Nur die Luft wurde schlechter und schlechter. Für vier Menschen genügte sie nicht auf Stunden. Menke hörte, wie seine Gefährten keuchend atmeten, fühlte selbst, daß sein Herz jagte, daß es ihn zuweilen wie ein Ohnmachtsgefühl überkam.

Abermals zündete er ein Streichholz an und sah nach der Uhr. Es war jetzt kurz nach Mitternacht. Die Ebbe mußte eingesetzt haben.

Menke überlegte. Die Prau lag mit dem Bug erheblich höher. Die Steigung betrug sicher so viel, daß die vordere Luke des geheimen Kielraumes sehr bald von Wasser frei sein mußte.

Wieder waren zehn Minuten um. Menke konnte kaum mehr einen klaren Gedanken fassen. Es mußte gewagt werden. Mit Hilfe Karl Hellers drückte er die Vorderluke auf. Erst ein wenig nur. Ein dicker Strahl Wasser schoß durch die Spalte hinein, versiegte aber bald. Und dann kam heiße, raucherfüllte Luft an Stelle der Feuchtigkeit. Aber sie ließ sich immerhin einatmen. Weiter schoben die beiden den Deckel hoch, so daß sie über sich das noch glimmende Gebälk der Prau erblickten.

Die Luft wurde bald besser, und eine halbe Stunde später durfte man auch die zweite Falltür öffnen. Aschenreste und verkohlte Holzteile hatte das sinkende Wasser auf dem Boden der Prau zurückgelassen. Und das war gut so. Sollte es den Engländern einfallen, die Reste des Seglers zu besichtigen, so würden sie die Luken nie bemerken, wohl auch kaum so tief hinabklettern.

Nach Stunden stieg das Wasser wieder. Bis zum letzten Augenblick wurde die Vorderluke offen gehalten. Inzwischen hatte Menke aber aus einer der Blechplatten ein langes, etwa acht Zentimeter weites Rohr hergestellt, an den Berührungsflächen auf besondere Art vernietet und erreicht, daß es wasserdicht war. Diese Röhre wurde in einen Ausschnitt der einen Falltür eingepaßt und durch Leinwandfetzen abgedichtet. Auf dasjenige Ende des Rohres, welches über das Wasser hinausragen sollte, befestigte man verbrannte Holzstückchen, damit dieser enge Luftschacht nicht auffiel. Nachher zeigte sich, daß Menke alles sehr gut berechnet hatte. Durch die Röhre strömte immerhin so viel frische Luft ein, daß das Atmen gerade unter der Luke ganz erträglich blieb.

Nur auf diese Weise hielten die vier täglich mehrere Stunden unter Wasser Eingesperrten diese seltsame Gefangenschaft aus. Sobald Ebbe war, wagte Menke es auch, nach den Verfolgern auszulugen. So bemerkte er zur rechten Zeit das Boot, das Hondsfout nach dem Wrack der Prau schickte, um nach Überresten der vielleicht verbrannten Deutschen suchen zu lassen. Schnell wurden die Luken geschlossen. Minuten angstvollster Spannung kamen für die Flüchtlinge. Aber die Gefahr ging vorüber.

Dann beobachtete Menke schließlich auch, wie die beiden Schiffe die Insel verließen und nach Osten davondampften. Aber er traute dem Frieden nicht. Die Möglichkeit lag vor, daß die Engländer auf dem Eiland ein paar Leute heimlich zurückgelassen hatten, um die Deutschen ergreifen zu können, falls diese sich doch auf der Insel befinden sollten. Deshalb wurde die Nacht abgewartet. Dann erst schwammen Menke und der Junge, auf einer Art Floß aus halbverkohlten Brettern sich gegen Angriffe der Haifische schützend, hinüber und durchsuchten sehr genau die Insel, verbargen sich bei Morgengrauen auf einem Hügel, der ihnen eine gute Aussicht bot, und blieben dort bis zum Nachmittag. Jetzt erst glaubten sie sicher sein zu können, daß die Engländer wirklich die Suche aufgegeben hätten.

Noch an demselben Tage siedelte man dann auf das Eiland über. Dieses hatte eine länglich-runde Gestalt, besaß zahlreiche felsige Erhebungen, die sich im Norden sogar zu einem Höhenzuge auftürmten. Aber auch fruchtbare, mit üppigem Gras bewachsene Stellen und freundliche Haine tropischer Bäume der verschiedensten Arten gab es hier. In der Mitte blinkte der klare Spiegel eines kleinen Sees, der aus drei Quellen gespeist wurde. Um diese Wasseransammlung herum war die Vegetation besonders üppig.

Die Frage, wo man sich auf der Insel häuslich einrichten solle, war nicht ganz leicht zu lösen. Menke bestimmte schließlich, daß man in den nördlichen Hügeln sich einen Platz suche, der sich leicht durch unauffällige Verbesserungen ganz unzugänglich machen ließe. – Nachdem man die Nacht unter einem aus einem Segel hergestellten Zelt zugebracht hatte, wurde gleich am Morgen das hügelige Gelände nach jeder Richtung hin durchstreift, bis man eine enge, kleine Schlucht entdeckt hatte, die von oben nicht eingesehen und nur durch Erklimmen einer steilen Wand betreten werden konnte.

An diesen versteckten Ort wurde alles geschafft, was die beiden geheimen Laderäume der vernichteten Prau enthielten. Da man auch allerlei Handwerkzeug unter der mannigfachen Ladung gefunden hatte, war es nicht schwer, aus Baumzweigen und Kistenbrettern in der Schlucht zwei Hütten zu erbauen, von denen die eine als Wohnung, die andere als Vorratshaus diente. Der vorsichtige Menke sorgte jedoch auch dafür, daß der verborgene Kielraum in dem Wrack der Prau stets mit Trinkwasser und frischen Früchten versehen war, damit er jeder Zeit als letzte Zufluchtstätte benutzt werden könnte.

Über den notwendigen Arbeiten zur Herrichtung der Wohnung, die auch eine Anzahl selbstgefertigter Möbel erhielt, vergingen zwei Wochen. Die Deutschen hatten bereits am dritten Tage ihrer Anwesenheit auf der Insel diese feierlich Germania-Land getauft. Und Menke, der seinen Humor längst wiedergefunden hatte, rief sich selbst bei dieser Gelegenheit zum Gouverneur aus, während er den dicken Strina zum Kriegsminister, Gerling zum Chef der Zivilverwaltung und Karl Heller zu seinem persönlichen Adjutanten ernannte. In der Tat wurde auch eine gewisse Arbeitsteilung eingehalten, ebenso ein bestimmtes Arbeitsprogramm. Bald freilich gab es für die vier Robinsons kaum noch etwas zu tun. Die Insel lieferte ihnen die Nahrungsmittel ohne erhebliche Anstrengung. Gab es auf Germania-Land doch nicht nur allerlei Früchte, Kokosnüsse, Datteln, Feigen, Affenbrotbaumfrüchte usw. sondern auch mit Hilfe von schnell angefertigten Angeln leicht zu beschaffende Fische, Vogeleier, Schildkröten und besonders auch Wildtauben, so daß der Speisenzettel stets recht reichhaltig war.

Nach dem ersten Monat begann den Gefährten dieses ruhige, mühelose Dasein recht eintönig und langweilig zu werden. Es kamen Stunden, wo sich des einzelnen infolgedessen eine gewisse Gereiztheit bemächtigte, deren Ursachen Menke bald erkannte. Da war er es wieder, der den Vorschlag machte, man solle mit dem Bau eines Bootes beginnen, um die Insel verlassen und eine holländische Ansiedlung anlaufen zu können.

Menke war sich klar darüber, daß diese Arbeit sich bei dem immerhin unzulänglichen Handwerkszeug monatelang hinziehen konnte. Dies störte ihn jedoch nicht. Zunächst entwarf er eine Zeichnung des zukünftigen Bootes. Da man noch eine ganze Menge Segel besaß, sollte das Fahrzeug Kuttertakelage erhalten. Aber schon das Fällen der ersten Bäume zeigte, welche Schwierigkeiten zu überwinden waren. Dennoch tat jeder sein Bestes, um die Arbeit zu fördern. Selbst August Strina handhabte Axt und Beil mit einem Eifer, daß ihm der Schweiß stets in Strömen über das runde Gesicht rann.

Nach drei Wochen wurde der Kiel gelegt und mit dem Zusammenfügen des Bootsgerippes begonnen. Mittlerweile hatte man auch eines Tages die von den Piraten geraubten Dinge genau durchgesehen, was bisher nicht geschehen war, die die Prau bisher beherbergt hatte. Eingewickelt in einen Ballen feinster chinesischer Seide entdeckte man eine Menge Edelsteine und Perlen, ferner schwergoldene Schmuckstücke, zum Teil europäischer Herkunft, und altindische Geschmeide von geradezu unschätzbarem Wert. Kein Wunder, daß die Gefährten beschlossen, all dies mitzunehmen, wenn sie auf dem selbstgezimmerten Boot die Insel verlassen würden.

Im übrigen blieben sie auf Germania-Land ganz ungestört. Nur selten sahen sie in weiter Ferne ein Segel und die Rauchsäule eines Dampfers. Das Eiland war wohl das östlichste der Tambelan-Gruppe, deren übrige Inseln man bei klarem Wetter im Westen wie dunkle Punkte am Horizont liegen sah.

– – – – – – – –

In der Nacht vom 28. zum 29. Oktober wurden die Robinsons dann durch ein fernes, unterirdisches Getöse geweckt. Starke Erdstöße folgten, so daß Steine von den Felsen abbröckelten und polternd auf das Dach der Wohnhütte fielen.

Eiligst verließen die Gefährten die Schlucht, wo sie, falls das Erdbeben länger anhielt, ihres Lebens nicht sicher waren. Draußen herrschte tiefe Dunkelheit. Unregelmäßige Windstöße, bald aus dieser, bald aus jener Richtung, fegten über das Meer hin. Besonders im Süden der Insel tobte eine selten wütende Brandung an den äußeren Riffen. Doch nach ein paar neuen Erschütterungen der Erdrinde, unter denen das Eiland förmlich zu wanken schien, hatten die unterirdischen Gewalten sich wieder beruhigt. Niederländisch-Indien ist ja oft der Schauplatz schwerer Erdbeben. Hierauf deuten auch schon [die unzähligen tätigen Vulkane hin, die es auf den Sunda-]Inseln[1] gibt. Furchtbare Katastrophen, durch die feuerflüssigen Massen und ihren steten Drang, sich nach außen Luft zu machen, hervorgerufen, sind keine Seltenheit.

Nachdem die Gefährten sich überzeugt hatten, daß jede Gefahr vorüber war, wollten sie schon in die Schlucht zurückkehren, um wieder ihre Lagerstätten aufzusuchen, als Menke die Befürchtung aussprach, durch die Erschütterung könnten vielleicht die Stützen, von denen das halbfertige Boot auf seiner schlittenähnlichen Unterlage festgehalten wurde, sich gelockert haben und das Fahrzeug umgekippt sein. Jedenfalls wolle er einmal nachsehen, wie es um das Boot stünde.

Nun – leider zeigte sich, daß Menkes Sorge sehr berechtigt gewesen war, wenn auch das Boot in anderer Weise von dem Naturereignis mitbetroffen war, als er es vermuten konnte.

Die Bootswerft lag auf der Westseite der Insel am Ufer einer kleinen, geschützten Bucht, die von ein paar sehr hohen Rasamalabäumen überragt wurde. Diese Vertreter der Pflanzenwelt sind echte Kinder der Tropen. In den Urwäldern der größeren Sunda-Inseln erhebt sich der Rasamala mit seiner kugelförmigen Krone weit über die anderen Bäume. Exemplare von fünfzig Meter Höhe sind keine Seltenheit. Er wechselt seine lederartigen Blätter nie und liefert ein vorzügliches Holz, das sehr harzig und äußerst wohlriechend ist.

Einen dieser Rasamala hatte nun das Erdbeben entwurzelt und gerade mit seiner Krone war er im Fallen auf das Boot gestürzt, dieses vollständig unter sich begrabend.

Schweigend standen die vier Deutschen vor dem grünen Hügel, den jetzt die Krone des Baumes über ihrem Fahrzeug bildete, das nur noch aus Trümmern bestehen und das man niemals unter dem Astgewirr hervorholen konnte. Der jetzt wieder klar gewordene Himmel spendete mit seinen Millionen von Sternen wie eine leuchtende Kuppel genügend Licht, um dieses Bild der Verwüstung genau zu erkennen.

Menke wandte sich zum Gehen. „Morgen fangen wir mit dem Bau eines neuen Bootes an“, sagte er kurz.

Es kam anders. Fast schien es, als wollte das Erdbeben auf andere Weise den bösen Streich wieder gut machen, den es den fleißigen Robinsons gespielt hatte. Als Karl Heller am Morgen in aller Frühe am Oststrande nach Nacktkrebsen suchte, die gekocht eine sehr wohlschmeckende Suppe ergaben, blieb er plötzlich wie versteinert stehen. Er glaubte seinen Augen nicht trauen zu dürfen, als er die Reste des Wrackes der Geisterprau vor sich auf dem Strande liegen sah.

Es war gerade Ebbe, und daher befand dieser noch schwimmfähige Teil des einstigen Piratenschiffes sich jetzt fast ganz auf trockenem Lande. Karl umschritt das zum großen Teil aus schwarzem verkohltem Gebälk bestehende Wrack ein paarmal tief in Gedanken. Dann eilte er so schnell er konnte nach der Schlucht, wo er triumphierend von seinem merkwürdigen Fund erzählte und sofort hinzufügte, seiner Ansicht nach müsse es leicht zu erreichen sein, den geheimen, einer vorn und hinten spitz zulaufenden Mulde ähnlichen Kielraum als Bootskörper zu benutzen.

Diese Anregung schlug wie eine Bombe ein. Hals über Kopf liefen die vier nach dem Oststrande. Nach kurzer Besichtigung erklärte Menke dann hocherfreut, man habe jetzt nur noch nötig, diesen ihnen von der Vorsehung geschenkten festen Bootskörper mit einer Reling, einem Kiel, Masten und sonstigen notwendigen Veränderungen zu versehen.

Daß das Erdbeben das Wrack aus der Umklammerung der beiden Klippen befreit hatte, unterlag keinem Zweifel. Wie dankbar waren jetzt die vier Deutschen den vulkanischen Gewalten! Mußte es doch sehr bald gelingen, die nötigen Umbauten an dem Kielraum auszuführen, wodurch man dann in den Besitz eines gedeckten Seglers gelangte.

Als nachher die Flut einsetzte, wurde das Wrack, das nun wieder auf seinem Element schwamm, mit Hilfe von langen Stangen in stundenlanger Arbeit nach der Bucht auf der Westseite um die halbe Insel herumgebracht und hier an einer Stelle vertäut, wo es vor stürzenden Rasamalabäumen völlig sicher war.

Mit frischem Eifer gingen die Gefährten dann an die Arbeit. Erst wurde aus dünnen Baumstämmen eine Gleitbahn hergestellt und das Wrack schließlich auch glücklich an Land und auf einen neuen Schlitten gebracht, so daß man alsbald mit dem Befestigen eines Kieles beginnen konnte. Lange Schiffsnägel fand man genügend in den verbrannten, noch stehengebliebenen Balken. In vierzehn Tagen war dann das Fahrzeug fertig. Und unsere Robinsons konnten mit Recht stolz auf ihre Arbeit sein. Ein Kutter mit zwei Masten und einem Kajütaufbau schwamm jetzt auf dem Wasser der Bucht. Sogar einen hellen Anstrich hatte er erhalten. Die Farbe war von Menke aus Harz und pulverisierten gebrannten Muscheln hergestellt worden.

Am 23. November konnte die erste Probefahrt unternommen werden. Sie verlief zu aller Zufriedenheit. Der gut verstaute Steinballast erlaubte es, die großen Segel voll auszunutzen. Vor dem Stapellauf hatte man den Kutter, der bei seinen Abmessungen schon mehr einem Schoner glich, auf den Namen „Rächer“ getauft und zwar auf August Strinas Veranlassung, der seinen Vorschlag damit begründete, daß die Reste der einstigen Geisterprau diesen Namen sehr wohl verdienten, weil sie als Teil des Ganzen seinerzeit mitgeholfen hatten, den einen Lotsendampfer aus Sarawak auf den Grund des Meeres zu schicken – zur Vergeltung für die menschenunwürdige Behandlung, die Master Hondsfout den Deutschen hatte zuteil werden lassen.

Ungünstiges Wetter verzögerte dann die Ausreise ganze zwei Wochen. Inzwischen war der „Rächer“ nicht nur mit der Piratenbeute voll beladen, sondern auch aufs beste verproviantiert und mit den drei Revolvergeschützen armiert worden, die hinter der hohen, starken Reling hinter den Eisenplatten aufgestellt wurden, die den malaiischen Seeräubern einst als Schutzschilde gegen Kugeln gedient hatten.

Endlich konnte man dann eines Morgens in See gehen. Menke nahm direkten Kurs auf Pontianak. Gegen Mittag tauchte im Osten eine Rauchsäule auf, und bald wurden auch die Masten und der Schornstein eines kleineren Dampfers sichtbar, der, falls er seinen Kurs beibehielt, Germania-Land anlaufen zu wollen schien.

Menke beobachtete den Dampfer durch das Glas unausgesetzt. Dieser befand sich jetzt bereits weit achtern des „Rächer“ und schien von dem Segler keine Notiz zu nehmen.

Dann reichte Menke dem Knaben das Fernrohr, da Karl Heller bei weitem die besten Augen hatte.

„Ich mag mich täuschen, Junge“, meinte der nun wieder zum Schiffsführer herabgesunkene einstige Gouverneur von Germania-Land, „aber mir scheint es so, als ob der Dampfer dort drüben der zweite Lotsendampfer aus Sarawak ist, den der Resident ja des öfteren als Vergnügungsjacht benutzt.“

Karl hatte nur einige Sekunden nach dem fremden Schiffe ausgeschaut, als er auch schon rief:

„Herr Menke – er ist’s, – ganz bestimmt. Eben hat er gewendet. Man hat es offenbar auf uns abgesehen. Vielleicht sind wir ihnen irgendwie verdächtig vorgekommen.“

Der frühere Prokurist der Firma August Strina drohte mit der Faust nach dem Dampfer hinüber.

„Ihr sollt Euch wundern, wenn Ihr wirklich mit uns anzubinden gedenkt …! – Wahrhaftig – sie sind hinter uns her! Das kann noch einen Tanz mit Geschützdonnerbegleitung geben!“

Eine Viertelstunde darauf war der Lotsendampfer keine fünfhundert Meter mehr entfernt. Unter der Piratenbeute hatte sich auch eine holländische Flagge vorgefunden. Die wurde jetzt gehißt.

„Mir widerstrebt diese List zwar“, erklärte Menke. „Aber wir sind in der Notlage, den Gegner in Sicherheit wiegen zu müssen, der uns mit seinen Geschützen weit überlegen ist.“

An Bord des „Rächer“ herrschte eine leicht begreifliche Spannung. Alles war zum Empfange des Engländers bereit. Die Revolverkanonen hatte man mit Kleidungsstücken bedeckt, als ob diese zum Trocknen ausgehängt waren.

Jetzt unterlag es keinem Zweifel mehr: es war derselbe Lotsendampfer, der damals die Geisterprau mit verfolgt hatte.

Menke wußte nur zu gut, daß die Besatzung des Dampfers bald merken würde, wer die vier Leute auf dem Kutter waren, selbst wenn Master Hondsfout sich nicht an Bord befand. Es hieß also rücksichtslos handeln, wenn man bei dieser Begegnung nicht Leben und Freiheit aufs Spiel setzen wollte.

Jetzt ein Signal mit der Dampfsirene von dem Engländer her. Das hieß: „Dreht sofort bei!“ – Um kein Mißtrauen zu erregen, wendete Menke und lief dem Dampfer in weitem Bogen entgegen. Er manövrierte so geschickt, daß es dann gelang, die drei Revolverkanonen fast gleichzeitig abzufeuern, ehe man auf dem Lotsendampfer irgend welchen Verdacht geschöpft hatte. Die Wirkung der auf kaum hundert Meter Entfernung abgegebenen Schüsse blieb nicht aus. Besonders August Strina hatte das von ihm bediente Geschütz so gut gerichtet, daß die Granate den Dampfkessel traf und zur Explosion brachte. Im Augenblick war der Engländer in eine dichte Wolke weißer Schwaden eingehüllt, und der „Rächer“ konnte daher ganz unbelästigt das Weite suchen.

Fünf Tage später – inzwischen hatte man längst die Küste Borneos auf Backbord gesichtet – tauchte Pontianak mit seinen weißen Häusern, die teilweise an den hohen Bergen wie Schwalbennester kleben, auf. Und noch am Abend desselben Tages konnte Karl Heller seine drei Gefährten seinen Eltern zuführen. Hier wurden die glücklich auf neutralen Boden Gelangten aufs freundschaftlichste bewirtet. Später glückte es ihnen auch, nach der alten Heimat, dem von Feinden hartbedrängten deutschen Vaterlande, sich durchzuschlagen.

Welche Rolle der „Rächer“ noch bei dieser abenteuerlichen Fahrt spielte, welche Erlebnisse unserer vier Helden noch warteten, soll im nächsten Bändchen geschildert werden.

Ende.

Druck: P. Lehmann G. m. b. H., Berlin.

Anmerkung:

- ↑ Hier fehlt eine Zeile. Text sinngemäß ergänzt.