Hauptmenü

Sie sind hier

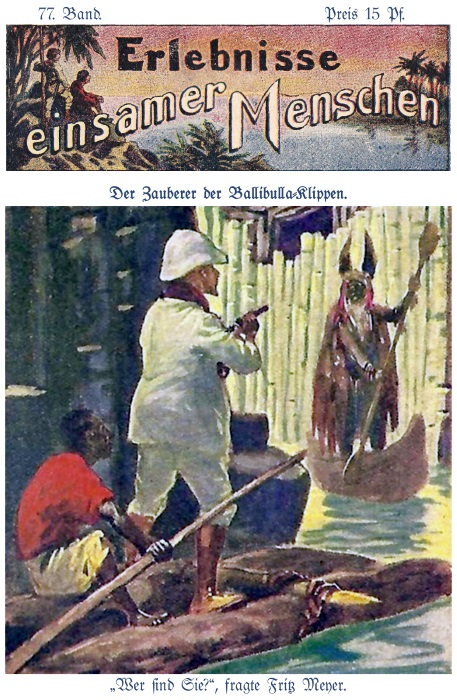

Der Zauberer der Balibulla-Klippen

Erlebnisse einsamer Menschen

(Nachdruck, auch im Auszuge, verboten. – Alle Rechte vorbehalten. – Copyright by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin 14. 1916.)

Der Zauberer der Balibulla-Klippen[1].

W. Belka.

St. Louis, der kleine, schmutzige Küstenort am Senegal in der gleichnamigen französischen Kolonie an der Nordwestecke Afrikas, war in tiefe Dunkelheit gehüllt.

Am Himmel stand ein tropisches Gewitter. Der Donner krachte mit fürchterlichen Schlägen, ganze Bündel Blitze zerrissen das schwarze Firmament und erleuchteten für einen Augenblick dann mit unheimlicher, fahler Helle das Meer und die Küste. Noch regnete es nicht. Aber öffneten sich erst die Schleusen des Himmels, dann mußte eine wahre Sintflut herabprasseln auf die armseligen Eingeborenenhütten und die Häuser der wenigen, hier ansässigen Europäer.

In dem kleinen, leidlich geschützten Hafen lagen nur ein paar Küstensegler, der Tourdampfer „Paris“, der die regelmäßige Verbindung mit der größeren, südlich gelegenen Stadt Dakar aufrechterhielt, und ein vor einer halben Stunde eingetroffener französischer Torpedojäger älterer Bauart vor Anker.

Dieses langgestreckte Kriegsschiff, der „Vengeur“ (Rächer), bildete den Hauptinhalt des Gesprächs zweier Männer, die im Schutze eines Wellblechschuppens dicht am Hafenufer standen und vielleicht die einzigen Leute waren, die sich trotz des Unwetters in St. Louis ins Freie gewagt hatten.

„Vollmar, – jeder Zweifel ist ausgeschlossen. Glauben Sie mir!“ sagte der eine soeben in deutscher Sprache. „Mein Diener Gambri hat es von dem Mulatten, der zuweilen den Telegraphisten unseres Postamtes vertritt. In Dakar hat der „Vengeur“ alle männlichen Deutschen im Alter von siebzehn bis fünfzig Jahren aufgegriffen und mitgenommen. Und jetzt sind wir daran, wir hier in St. Louis. Was will denn sonst der Torpedojäger hier?“

„Wenn Sie recht hätten …!!“ meinte der Landsmann Fritz Meyers nachdenklich. „Und – ich nehme jetzt auch schon an, daß man es auf uns abgesehen hat, uns acht Deutsche! Es ist ja Krieg, – Gott sei’s geklagt.“

„Ja – Krieg!! Und wir wissen’s erst seit vorgestern, obwohl drüben in Europa schon die ersten Schlachten in Belgien geschlagen sind.“ –

Fritz Meyer, ein noch junger Mann, der bei einer holländischen Firma seit einem Jahre als Handlungsgehilfe angestellt war, spähte wieder scharf nach dem schlanken Kriegsschiffe hinüber.

„Ah – ein Boot stößt ab, – sehen Sie es, Vollmar?“ flüsterte er dann erregt.

„Wahrhaftig!“ meinte der um gut zehn Jahre ältere Mann, der unweit des Ortes eine kleine Pflanzung besaß. „Was tun wir nur?! – Denken Sie, was wird aus meiner Familie, wenn die Franzosen mich wirklich mitnehmen …?! – Raten Sie mir, Meyer! Sie finden ja stets einen Ausweg, Sie Allerweltskerl …!!“

„Raten?! – Schwierige Sache! – Ich für meine Person lasse mich jedenfalls nicht aufgreifen. Ich fliehe, wenn die Geschichte faul wird … Und sie wird faul … Da, eben der Blitz … Das Boot ist voller Matrosen. Sicher die Häscher, die uns Deutschen an den Kragen wollen. – Fort von hier …! Es ist keine Minute zu verlieren …!“

Er zog Vollmar mit sich. Sie eilten zwischen Schuppen und Wellblechzäunen dem Orte zu.

„Was tue ich nur?!“ jammerte Vollmar atemlos. „Meine arme Frau, meine Kinder …“

„Schließen Sie sich mir an“, rief Fritz Meyer laut, um das Grollen des Donners zu übertönen. „Ich packe in aller Hast das Notwendigste zusammen und versuche dann, mich nach Rio del Oro, der nördlich gelegenen spanischen Kolonie, durchzuschlagen. Nur dort winkt die Rettung …“

„Aber die Meinen …!! Bedenken Sie, – soll ich Weib und Kind hier lassen und …“

„Zu bedenken gibt es hier nichts, Landsmann! Hier heißt es: entweder kriegsgefangen – denn wir beide gehören ja noch der Reserve an! – oder … fort von St. Louis ohne Zögern!“

Vollmar blieb unschlüssig. Als sie sich dann an den ersten Negerhütten trennten, da der Ältere hier in den Weg nach seiner Farm einbiegen mußte, bat er Fritz Meyer, ihn doch noch aufzusuchen, bevor er tatsächlich entfloh.

„Werde sehen, ob ich noch Zeit dazu finde“, erwiderte der junge Kaufmann. „Gute Nacht, Vollmar. Und – alles Gute! Grüßen Sie die Ihrigen von mir …“

Fritz Meyer begann jetzt zu laufen. Gerade hatte er das Haus erreicht, in dem der Holländer Zeylingen sein Geschäft betrieb und auch gleichzeitig mit seinen Angestellten wohnte, als der Gewitterregen begann.

Regen war das aber kaum zu nennen. Es goß wie mit Eimern. Und der junge Kaufmann rettete sich nur durch ein paar Sprünge vor dem Durchnäßtwerden. Die weit vorgebaute Veranda schützte ihn vor den Wassermassen. Leise schlich er ins Haus. – Sein kleines Zimmer lag nach hinten heraus im Erdgeschoß. Er machte Licht, holte einen Rucksack hervor und stopfte alles mögliche hinein. Aber durchaus nicht wahllos. Nein, – er überlegte sehr genau, was er mitnehmen wollte.

Ebenso leise schlich er dann über den Flur in einen Raum, der mit allerlei Vorräten angefüllt war. Auch von diesen wanderte verschiedenes in den Rucksack.

Inzwischen tobte das Gewitter weiter. Das Rauschen des Regens, das Plätschern der abfließenden Wassermassen vom Dache, die heftigen Donnerschläge, unter denen das Haus immer wieder erzitterte, erstickten jedes Geräusch. Allzu vorsichtig brauchte Fritz Meyer also gar nicht zu sein. Außerdem wußte er ja auch, daß die Familie seines Chefs als fromme Holländer jetzt um den Tisch im Wohnzimmer saß und Zeylingen aus einem religiösen Erbauungsbuche ein Kapitel vorlas, das auf das augenblickliche Naturereignis paßte.

Und doch wurde der junge Kaufmann bei seinen Vorbereitungen zur Flucht gestört. Es war sein schwarzer Diener Gambri, ein schlanker, fünfzehnjähriger Fanti von der Goldküste, – selten treu, anhänglich und schlau, aber nur wenig beherzt. (Die Fanti sind ein friedlicher Negerstamm an der Goldküste.)

Meyer hörte plötzlich hinter sich Gambris Stimme. Der Neger beherrschte leidlich das Deutsche, und in seinem Bestreben, sich möglichst gewählt und richtig auszudrücken, kam sehr oft, eigentlich meistens, ein recht komisch wirkendes Kauderwelsch heraus.

„Ob – gnädig Massa mit Tasche? Wollen gnädig Massa veranlassen eine Reise? Ich nichts weiß davon. Ein gutes Diener alles müssen weißen.“

Gambris Erscheinen war Meyer durchaus nicht angenehm. Dann aber dachte er an des Schwarzen geradezu hündische Treue, wie sorgfältig dieser ihn während des letzten Malariaanfalls wieder gepflegt hatte und wie ehrlich und landeskundig der Fanti war. – Landeskundig …!! Das gab den Ausschlag!

„Hör’ mal, Gambri, packe auch Du Deine Habseligkeiten zusammen, aber mit Windeseile! Ich muß fliehen. Die Franzosen werden auch hier alle deutschen Männer gefangennehmen wie in Dakar. Du sollst mich begleiten, wenn Du willst …“

Gambris speckig glänzendes Gesicht strahlte vor Wonne.

„Gnädig Massa, – drei Minuten, und ich bin zum Orte“, flüsterte er glückselig.

„… zur Stelle!“ verbesserte Fritz Meyer. – Aber Gambri hörte es nicht mehr. Er war schon davongesaust. Er wohnte in dem großen Warenspeicher hinter dem Hause. – Der junge Kaufmann war in sein Zimmer zurückgekehrt, schaute sich hier nochmals um und nahm noch diese oder jene Kleinigkeit mit.

Dann klopfte es an die Tür. Es war der Fanti. Seine Habe trug er, als Bündel in eine Wachstuchdecke eingeschnürt, auf dem Rücken.

„Gnädig Massa“, sagte er eilig, indem er ohne weiteres die Lampe auslöschte, „auf dem Hofe schon Franzosen anwesend sein. – Matrosen mit Gewehrs …! Wir durch Seitenfenster werden machen müssen Sprung.“

Der junge Deutsche erschrak. Sollte sein Vorhaben doch noch mißglücken?! Hatte er sich zu lange beim Einpacken aufgehalten?! Oder – hatte vielleicht der Monsieur Blanchard, der Bürgermeister von St. Louis, den er immer so ein wenig verspottet hatte, den Feind zuerst hierher geführt, um sich zu rächen und weil ihm Fritz Meyer am gefährlichsten dünkte?!

Der Fanti drängte zur Eile.

„Vorwärts, Massa, – keines Moment ist zu verlustigen …!!“

Sie schlüpften in den Flur hinaus, eilten rechts nach der Küche weiter, betraten diese, öffneten behutsam das Fenster, das nur anderthalb Meter über dem Erdboden lag, und Gambri schwang sich zuerst hinaus, um sofort in der Dunkelheit unterzutauchen. Er wollte erst einmal zusehen, ob auch hier der Weg versperrt war.

Ein schwacher Blitzstrahl verriß den östlichen Himmel. Das Gewitter ließ an Heftigkeit immer mehr nach. Fritz Meyer konnte die Umgebung trotz der kurzen Beleuchtung gut überblicken. Diese Seite des Hauses war nicht umstellt.

Da erschien auch schon Gambri wieder.

„Schnell, gnädig Massa, – alles sicher sein!“ rief er halblaut.

Der junge Deutsche sprang nun gleichfalls aus dem Fenster. Dann nahm der Fanti ihn wie ein Kind bei der Hand und zog ihn mit sich fort. Gambri sah im Dunkeln ebenso gut wie eine Katze. Durch regennasses Gras, durch Büsche, deren Zweige sie mit einem Tropfenregen überschütteten, liefen die beiden in weitem Bogen um den Ort herum, bis sie einen Pfad erreichten, der im dichten Walde sich stets parallel zur Küste hielt.

Fritz Meyer hatte den Fanti inzwischen bereits verständigt, daß sie nach Norden fliehen müßten.

„Gut, gnädig Massa“, hatte Gambri gemeint, „gut, nach Norden! Aber viel langer Weg und viel Gefahr bis spanisch Kolonie …“

Gambris Herr aber dachte: „Aha, da kommt der Angstmeier schon wieder zum Vorschein …!“ und kümmerte sich nicht um den Einwand der „viel Gefahr.“ – –

Nachdem man zwei Stunden flott auf dem immer undeutlicher werdenden Pfade weitermarschiert war, erreichte man die Grenze des Gewitterregens. Hier, wo Baum, Strauch und Gras trocken war, schlug der Deutsche vor, zu rasten.

„Wenn Franzosen uns verfolgen, besser frisch sein als müde, gnädig Massa!“ pflichtete Gambri zögernd bei. „Franzosen erst Hunde besorgen müssen von Engländer-Farm, um Spuren zu finden. Das dauern kann Stunden ein paar.“

Fritz Meyer sah nach der Uhr. Es war jetzt kurz nach Mitternacht. Der Himmel hatte sich vollständig aufgeklärt, und der Mond lugte als runde Scheibe zwischen den Wipfeln der Bäume hindurch.

Gambri fand bald einen geeigneten Lagerplatz in der Nähe, – eine kleine Mulde, rings von Dornendickicht umstanden. Obwohl er seit Jahren unter Europäern lebte, besaß er doch alle Fähigkeiten eines Naturkindes. Außerdem waren das Gehör und das Gesicht bei ihm aber noch in geradezu überraschender Weise ausgebildet, wovon der junge Deutsche sich bei mancher Jagdstreife bereits überzeugt hatte.

Bald brannte ein kleines Feuer, das der Fanti dann mit faulendem Holze belegte, um starken Qualm hervorzurufen als Schutz gegen Mücken und anderes stechendes Getier. Der Wind trieb den Rauch nach Norden zu. Man brauchte also nicht zu fürchten, daß der Brandgeruch vielleicht die Verfolger anlocke.

Dann entnahm der junge Deutsche dem Rucksack ein paar Lebensmittel. Dörrfleisch, Brot und Tee. Letzteren mußte Gambri in dem kleinen Feldkessel aus Aluminium zubereiten. Süßwasser gab es in einer nahen Lagune.

Während der Fanti geschäftig hin und her eilte, starrte der deutsche Flüchtling nachdenklich in das qualmende Feuer. Er hatte vorhin nichts dazu bemerkt, als Gambri von den Verfolgern und den Hunden sprach. Und doch hatte ihn gerade die Erwähnung der Hunde der Farm des Engländers Wallproot sehr beunruhigt. Dessen Doggen waren als Fährtensucher weit und breit berühmt. – Wie mochte Gambri aber nur auf den Gedanken gekommen sein, daß die Franzosen sich der Hunde bedienen könnten …?

Fritz Meyer verlangte von dem Fanti Aufschluß darüber.

„Oh gnädig Massa, in Dakar es Franzosen ebenso gemacht haben. Waren auch Deutsche geflohen. Wurden aber im Busch aufgespürt …“

„Nette Aussichten!“ brummte Gambris Herr.

Der Tee war fertig. Eigentlich sollte das Dörrfleisch auch noch in den Kessel wandern, um seine sohlenartige Härte zu verlieren. Aber Fritz Meyer ließ sich keine Zeit dazu.

„Wir wollen weiter“, sagte er zu Gambri. „Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Franzosen zu Pferde hinter uns hersetzen. Jedenfalls erscheint mir in Rücksicht auf die Spürhunde Vorsicht dringend geboten.“

Der Fanti nickte eifrig. Ihm schien jetzt ein Stein vom Herzen zu fallen. Er hatte nur nicht gewagt, den gleichen Vorschlag zu machen – aus Furcht, wegen seiner Überängstlichkeit wieder so allerlei zu hören zu bekommen.

– – – – – – – –

Da man sich jetzt einigen Negerdörfern näherte, denen man besser aus dem Wege ging, um von den Einwohnern nicht verraten zu werden, wurde ein großer Bogen nach Osten zu gemacht. Der schlaue Gambri fand auch bald ein Flüßchen, in dessen flachem, sandigen Bette man bequem längere Zeit entlangwaten konnte, um die Doggen irrezuführen. Als die beiden Verfolgten das Wasser dann wieder verlassen mußten, um nicht allzu sehr von der Meeresküste abzukommen, fertigte der Fanti im Handumdrehen aus den scharfduftenden Bilkassa-Sträuchern so etwas wie zwei Paar Überschuhe an, deren Geruch es den Hunden unmöglich machen sollte, die Spuren zu wittern. Ohne aus dem Wasser zu steigen, erledigte Gambri diese Arbeit, wobei er seinem Herrn berichtete, daß es im Gebiete der Goldküste, seiner Heimat, ein kleines, marderähnliches Raubtier gäbe, das sich in den Bilkassapflanzen absichtlich vor jedem nächtlichen Raubzuge wälze, um sich nicht durch die scharfe Ausdünstung seines Körpers seiner zu beschleichenden Beute zu früh zu verraten.

Auf dem Weitermarsche erneuerte Gambri diese Überschuhe während der nächsten drei Stunden noch mehrmals und versicherte dann, der gnädig Massa dürfe jetzt bestimmt damit rechnen, daß die Doggen die menschliche Fährte nicht wiederfinden würden.

Gegen Sonnenaufgang traf man auf eine kleine Ansiedlung, die hauptsächlich von Mauren (mohammedanische Bewohner Nordwestafrikas) bewohnt gewesen, jetzt aber merkwürdigerweise verlassen war. Nur einen alten, an Aussatz leidenden Mann fanden die Flüchtlinge in einem abgesonderten Gehege, und der Kranke erklärte dem Deutschen dann in schlechtem Französisch, daß seine Stammesgenossen in die Wüste sich zurückgezogen hätten, weil bekannt geworden wäre, daß die Franzosen bereits mit Zwangsaushebungen für das Militär begonnen hätten, um ihre farbigen Hilfstruppen schleunigst zu vermehren. Der Alte betonte, die beiden Flüchtlinge würden auch die Negerdörfer weit und breit bereits leer finden. Das Gerücht von der gewaltsamen Rekrutierung wäre mit Blitzesschnelle von Ort zu Ort durch die Signaltrommeln weitergegeben worden, worauf alles in die Wildnis sich zurückgezogen hätte, um den französischen Soldaten zu entgehen.

Diese Mitteilung war für den jungen Deutschen von großer Wichtigkeit. Einmal bewies sie ihm, daß der Krieg von Frankreich schon seit längerer Zeit geplant gewesen sein müsse, da die Franzosen jetzt vierzehn Tage nach Ausbruch der Feindseligkeiten wohl kaum mit ihren Maßnahmen schon so weit gediehen sein konnten, um eine Massenaushebung ihrer farbigen Untertanen ins Werk zu setzen. Dies mußte vielmehr in aller Heimlichkeit schon von langer Hand vorbereitet gewesen sein, und Fritz Meyer besann sich jetzt auch darauf, daß vor vier Wochen in St. Louis auffallend zahlreiche Abteilungen von Kolonialinfanterie aufgetaucht waren, die dann aber stets wieder mit unbekanntem Ziel weitermarschierten und sich sicher über das Land verteilt hatten. – Dann aber wurde er durch die Schilderung des Aussätzigen auch glücklicherweise noch rechtzeitig vor diesen Streiftrupps gewarnt. Man durfte jetzt auf keinen Fall die Eingeborenenpfade benutzen, mußte vielmehr sich ebenfalls der Wildnis anvertrauen und stets gut die Augen offenhalten, um den Soldaten nicht zufällig zu begegnen.

Gambri riet, man solle sich wieder mehr der Küste nähern, wo er die Gegend besser als hier im Binnenlande kenne. Die beiden marschierten denn auch in schräger Richtung nach Nordwesten auf das Meer zu, stets sich im Busche haltend und offene Flächen vermeidend.

In den nächsten acht Tagen sah man dreimal von weitem kleine Trupps Franzosen, die farbige Rekruten eingefangen hatten und mit diesen sicher einem Sammelpunkte zustrebten. Es war also für die Flüchtlinge eine recht aufregende und anstrengende Reise, zumal sie nur selten wagen durften, ein Feuer anzuzünden, um sich durch den Rauch nicht zu verraten.

Am Abend des neunten Tages merkte der junge Kaufmann dann, daß bei ihm ein neuer Anfall von Malaria im Anzuge war. Schüttelfrost, Benommenheit und Augenflimmern warnten ihn rechtzeitig, sich nach einem Orte umzusehen, wo er den Anfall in Ruhe überwinden konnte, der diesmal sicher nach den vorausgegangenen Strapazen recht schwer werden würde.

Das Lager wurde daher in einem Dickicht aufgeschlagen, in das der Fanti mit dem Buschmesser eine kleine Blöße ausgehauen hatte. Fritz Meyer, vom Fieber bereits arg gepeinigt, wickelte sich sofort in seine Decke, während Gambri, bewaffnet mit der Jagdbüchse seines Herrn, die Umgegend auskundschaften sollte.

Das Fieber steigerte sich zusehends, obwohl der deutsche Flüchtling schon überreichlich Chinin genommen hatte. Der unruhige Halbschlaf ging gegen Mitternacht in völlige Bewußtlosigkeit über. Nur hin und wieder hatte der Kranke einen lichten Augenblick. Gambri war noch immer nicht zurück, obwohl bereits Stunden verflossen waren. Dann wußte der Deutsche überhaupt nicht mehr, was mit ihm geschah, was um ihn her vorging. Er merkte nur undeutlich, daß er davongetragen wurde, glaubte die Stimme des Fanti zu hören, auch das Branden der See …

Als er wieder zu sich kam, fand er sich in einer Felsenhöhle auf einem Lager von Seetang liegen. Ein schwaches Dämmerlicht erfüllte die enge Grotte. Das beständige Rauschen einer Brandung drang an sein Ohr, und seine Lungen atmeten eine andere Luft als die feuchtwarme der Buschwildnis ein.

Mühsam richtete er sich auf. Die Höhle, vielleicht vier Meter breit und ebenso hoch, mußte in einem Bogen ins Freie führen. Von rechts drang das Tageslicht um die Biegung herum ein. Dort stand auch ein Herd aus Steinen, und auf diesem der Aluminiumkessel. Der Inhalt des Rucksackes war sauber auf einer länglichen Kiste ausgebreitet. Noch zwei andere, kleinere Kisten waren vorhanden, außerdem allerlei Gegenstände, die fraglos von einem Schiffe stammten.

Fritz Meyer sank wieder auf sein Lager zurück. – Wo befand er sich eigentlich? – Doch fraglos ganz in der Nähe des Meeres …! Nur der Fanti konnte ihn, während er bewußtlos war, hierher geschafft haben.

Das Denken wurde ihm schwer. Er schlief wieder ein. Als er erwachte, fiel sein erster Blick auf Gambri, der am Herde hockte und in die Flammen blies. Es war jetzt ganz dunkel in der Höhle. Nur das flackernde Herdfeuer beleuchtete mit rötlichem Schein den in einem gelben Leinenanzug steckenden Fanti. Der Anzug war von der Wanderung durch den Busch arg mitgenommen. Nicht besser stand es um des jungen Deutschen Kleidung. Auch er hatte einen derben, weißen Leinenanzug angehabt, als er so Hals über Kopf St. Louis verlassen mußte. Die Dornen hatten dem Stoffe übel mitgespielt.

Jetzt sah Gambri, daß sein Herr sich aufgerichtet hatte. Mit allen Zeichen größter Freude eilte er hinzu, kniete neben dem Lager nieder und drückte seinem „gnädig Massa“ immer wieder die Hände. Fritz Meyer war geradezu gerührt von so viel Anhänglichkeit. Schließlich suchte er den Schwarzen aber doch zur Vernunft zu bringen.

„Ich habe Hunger, Gambri“, sagte er. – Der Fanti ließ von ihm ab.

„Sofort, sofort, gnädig Massa. Ich seit drei Tagen warten darauf. Jeden Tag Suppe sehr gute gekocht haben, sehr kräftige. Ich allein essen müssen. Jetzt gnädig Massa essen wie Graf.“ „Graf“ war für den Fanti ein Ausdruck, der noch über „Kaiser“ und „König“ stand.

In dem als Teller zu benutzenden Deckel des Kessels erhielt der Kranke dann eine aus eßbaren Muscheln bereitete Suppe vorgesetzt, die recht gut schmeckte.

Während der junge Deutsche aß, mußte der Fanti erzählen. Viel gab es zu berichten, sehr viel. Bisweilen schüttelte Fritz Meyer ungläubig den Kopf, so abenteuerlich klang manches, was Gambri erlebt hatte.

Als der Schwarze damals von dem Kundschaftergange nach dem letzten Lager im Dickicht zurückgekehrt war, hatte er seinen Herrn in tiefer Bewußtlosigkeit vorgefunden. Mit dem Wesen der Malaria wohlvertraut, war ihm sofort klargeworden, daß es sich hier nicht um einen leichteren Anfall handele, sondern daß es um Leben und Tod ginge. Er wußte, – nur schleunigste Luftveränderung konnte hier helfen. Der weiße Massa mußte heraus aus den Fieberdünsten der Wildnis. So hatte er denn kurz entschlossen den Kranken sich auf die Schultern geladen und ihn wie ein willenloses Kind nach der nur einen knappen Kilometer entfernten Meeresküste geschleppt. Gerade diese Gegend hier kannte er von früher her, als er noch die Karawane nach der spanischen Kolonie Rio del Oro als Eseltreiber begleitet hatte, recht genau. Ganz in der Nähe gab es hier inmitten der spärlichen, zumeist aus Mauren bestehenden Bevölkerung einige Dörfer eines in vieler Beziehung recht merkwürdigen Negervolkes, das sich von den sonstigen Schwarzen des nordwestlichen Afrikas wesentlich unterschied und der Sage nach vor langer Zeit aus dem Innern der Sahara zugewandert sein sollte.

Wambari nannte sich dieses aus vielleicht zweitausend Köpfen bestehende Volk. Nach Körperbau und Gesichtsschnitt haben sie, wie der holländische Forscher van Burken betont, die meiste Ähnlichkeit mit den Massai Südafrikas, denen sie auch, was den kriegerischen Sinn anbetrifft, sehr gleichen. Im übrigen stehen sie aber noch auf einer sehr niedrigen Kulturstufe und sollen bei ihren Götzenfesten sogar noch Schmausereien von Menschenfleisch abhalten. Frankreich hat die Wambari bisher in Wahrheit nie richtig unterwerfen können. Endlose Lagunen, die sich von der Küste in Gestalt schmaler Buchten mit weiten, sumpfigen Ufern meilenweit in das Flachland hineinziehen, bilden ein Gewirr von zahlreichen Kanälen und Inseln, in denen sich nur ein Wambari zurechtfindet. Die französische Kolonialregierung läßt daher jetzt auch den allen Weißen außerordentlich feindlich gesinnten Stamm ganz ungeschoren, nachdem noch im Jahre 1912 eine sogenannte Strafexpedition wegen Plünderung eines großen an der Küste gescheiterten Seedampfers nur den Erfolg gehabt hatte, daß die Pariser Zeitungen den Verlust von zehn Offizieren und 180 Mann melden mußten.

Zwei Dörfer der Wambari liegen nun ziemlich dicht am Meeresstrande an einer Lagune. Und gerade gegenüber der Einmündung dieser Lagune in die See erhebt sich eine Reihe von Klippen in etwa 500 Meter Entfernung. Es sind merkwürdigerweise Basaltfelsen, die eine Laune der Natur hier über einen Kreis von kaum fünfzig Meter Durchmesser regellos aus dem Meere zumeist in Gestalt steiler Zacken und Türme hervorragen läßt.

Schon der Spanier Armida, der die erste genauere Karte der Nordwestküste Afrikas im Jahre 1784 anfertigte, hat diese Klippen nicht übersehen, die ihm inmitten eines sonst völlig felsenarmen Gebietes wohl aufgefallen sein mögen. Eine französische Kolonialkarte bezeichnet sie mit rochers des Wambaris (Wambari-Felsen). Das seltsame Volk selbst nennt sie, wie der oben erwähnte Forscher van Burken angibt, Balibulla-Pauak, zu deutsch etwa Teufel-Steine. – –

– – – – – – – –

Wie war Gambri nun mit seinem Herrn hier in eine Höhle der Balibulla-Klippen gelangt, und woher wußte er etwas von dem Vorhandensein dieses in vieler Beziehung vortrefflichen Schlupfwinkels? – Das war alles eine Geschichte für sich. Fritz Meyer kannte sie schon. Der Fanti hatte sie ihm bereits wiederholt als eines seiner wenigen Heldenstücke erzählt, aber der junge Deutsche war nie so recht davon zu überzeugen gewesen, daß die Schilderung von jenem Überfall auf die Karawane auch stimmte und daß Gambri damals mit noch drei anderen Negern von den mordlustigen Wambari tagelang gehetzt wäre und schließlich in einem in einer Lagune gefundenen Nachen mit seinen Gefährten ein vorläufiges Versteck in einer Felsenhöhle unweit des Meeresstrandes gefunden hätte, von wo die vier Schwarzen dann erst nach vielen Tagen ihre Flucht fortgesetzt hätten.

Als Gambri ihn jetzt an diese Erzählungen erinnerte, mußte Fritz Meyer einsehen, daß der Fanti doch die Wahrheit gesprochen hatte.

Gambri war so glücklich gewesen, wieder in der Nähe des einen Wambari-Dorfes einen plumpen Baumnachen zu erbeuten, seinen Herrn darin verladen und wohlbehalten bis zu dieser Höhle rudern zu können, in der er schon einmal acht Tage zugebracht hatte.

„Gnädig Massa sein fünf Tage hier sehr viel krank gewesen“, fügte der junge Neger wichtig hinzu. „Gnädig Massa wollten sterben, aber Gambri mit Tod gekämpft wie damals mit Wambari. Wir in dieser Grotte sicher sein, denn die Wambari glauben, hier wohnen lauter Teufel. Und Wambari-Priester sollen dummen Landsleuten aus dem Tosen von Brandung, die hier ständig ist, Zukunft voraussagen. So erzählen die Karawanenführer, mindestens alter Araber Ben Ali, der hier Leute und Gegend am besten kennt. „

„Mindestens?! – Du meinst wohl besonders der alte Ben Ali, nicht wahr, lieber Gambri? –Mit Deinem Deutsch hapert es immer noch recht sehr!“

Der Fanti nickte eifrig. „Gnädig Massa recht haben. Gambri meint „besonders“. Das stimmen …“

Nach dieser langen Unterhaltung und der kräftigen Mahlzeit hielt es Fritz Meyer für ratsam, wieder im Schlafe die erschöpften Kräfte neu zu sammeln. Er erwachte denn auch erst acht Stunden später, fühlte sich nun aber auch schon frisch genug, um mit Hilfe Gambris bis an den Ausgang der Grotte sich vorwärtszutasten. Er war noch sehr schwach, und bei jedem Schritt zitterten ihm die Knie. Trotzdem lockte der Morgensonnenschein, der den Eingang der Höhle in blendende Helle tauchte, übermächtig.

– – – – – – – –

Die Grotte lag in einem der größten Felsen und mündete nach Norden zu. Etwa fünf Meter unterhalb der schmalen Terrasse, die sich vor dem Eingang wie ein langer Balkon hinzog, rauschte das Meer, während eine Anzahl hoher, schmaler Felsnadeln dicht vor der Grottenöffnung wie die Pfähle eines riesigen Steinzaunes aus der See herauswuchsen und die Höhle gleichzeitig vor neugierigen Blicken schützten. Jenseits der dünnen Klippennadeln erstreckte sich das offene Meer, flimmerte im Sonnenschein und rollte heute mit langen, trägen Wellen dem Strande zu.

Fritz Meyer hatte sich auf der Terrasse niedergelassen und atmete mit Behagen die kräftige Seeluft ein. Voller Interesse schaute er sich um. Gambri erklärte ihm, daß zu der Terrasse eine Reihe von Stufen hinaufführe, die ganz so aussähen, als ob sie von Menschenhand eingemeißelt wären. Weiter berichtete er, daß der Felsbalkon sich um die einem fünfeckigen Turme gleichende Klippe noch nach Osten zu um die Ecke ein Stück fortsetze, so daß man von dort aus, wo keine Basaltnadeln vorgelagert seien, den Strand und auch ein paar Lagunenmündungen deutlich zu erkennen vermöge.

Heute, wo es dem jungen Deutschen doch schon gesundheitlich erheblich besser ging, hatte er noch eine ganze Menge zu fragen. Und der Fanti antwortete gern, da all diese Antworten seiner Schlauheit das beste Zeugnis ausstellten.

So hatte er den erbeuteten Nachen, der den Wambari nur zu leicht hätte verraten können, daß Fremde sich innerhalb der Klippen aufhielten, sofort mit Steinen beschwert und versenkt, ihn aber mit einem Strick an einer Felszacke unterhalb der Terrasse so befestigt, daß man ihn jederzeit wieder herausziehen konnte. Das Trinkwasser hatte er aus ein paar Felslöchern geschöpft, in denen sich wie in natürlichen Zisternen der Regen anzusammeln pflegte. Allnächtlich war er dann, wobei er seinen kranken Herrn sich allein überlassen mußte, in dem Kahne nach der Küste gerudert, um Muscheln, Seekrebse und auch Früchte zu sammeln. In der dritten Nacht hatte er hierbei ein besonderes Erlebnis gehabt. Der Himmel war mit dichten Regenwolken verhangen und die Dunkelheit daher so groß gewesen, daß er ein am Strande nach Süden zu auf einer Sandbank festgefahrenes Schiff erst bemerkt hatte, als das Geschrei der Wambari ihm in die Ohren gegellt war, die gerade in etwa einem Dutzend Nachen einen Teil der Ladung des Wrackes wegschafften. Er hatte sich dann ein Herz gefaßt und war selbst bis zu der kleinen Brigg hingerudert, auf der, wie er schon gehofft hatte, tatsächlich keiner der Wambari zurückgeblieben war. An Deck fand er mehrere Kisten, die die schwarzen Strandpiraten offenbar schon aus dem Laderaum heraufgeholt und für die nächste Überfahrt bereitgestellt hatten. Schleunigst war er nun daran gegangen, drei der Kisten und mehrere Gegenstände aus der Kajüte des Kapitäns in seinen Nachen zu schaffen, und ebenso eilig strebte er dann wieder den Klippen zu, um das Geraubte in Sicherheit zu bringen. Nachher hatte er weiter beobachtet, wie die Wambari die Brigg völlig ausplünderten und dann verbrannten. Wie das Schiff geheißen und welcher Nationalität es gewesen, wußte er nicht.

Daher mußte er jetzt auch eine der kleineren Kisten auf die Terrasse hinausbringen. Fritz Meyer wollte sehen, ob er vielleicht aus der Frachtaufschrift einiges über diese noch offenen Fragen erfahren könnte.

Der Fanti schleppte die gut einen Meter im Quadrat messende, starke Holzkiste schnell herbei, brachte aber zugleich ein dickes Buch mit, das er aus der Kajüte mit erbeutet hatte. Es war eine Bibel, und Fritz Meyer griff denn auch sofort danach, indem er meinte: „Von diesem frommen Buche hättest Du mir sofort etwas sagen sollen. Dann wäre Dir die Arbeit erspart geblieben, die Kiste herzubefördern. – Da, sieh, wie recht ich habe: hier steht der Name des Kapitäns und der Brigg. – „Klaus Jürgensen, Brigg „Marie“, Heimatshafen Hamburg, 1904. Von meiner lieben Frau zum Christfest.“ – Das genügt. Also ein deutsches Schiff! Und jetzt kann ich mir auch erklären, wie es hier in der Nähe trotz ruhiger See auf Strand geraten ist. Der Kapitän wird es selbst auf die Küste zugesteuert haben, wahrscheinlich, um einem feindlichen Kreuzer zu entgehen, dem er die „Marie“ als Prise nicht gönnte. – Was mag aber wohl aus der Besatzung geworden sein?! Ob die Wambari die Leute vielleicht niedergemetzelt haben? Hast Du Leichen an Deck bemerkt oder sonst Spuren eines Kampfes?“

Gambri schüttelte eifrig den wolligen Kopf.

„War zu dunkel, gnädig Massa. Gambri nichts gesehen auf Brigg. Auch in Kajüte genommen, was gerade in Finger kam.“

Dann besichtigte Fritz Meyer die Kiste. Mit schwarzer Farbe war als Empfänger „Triebel u. Komp., Windhuk“ aufgemalt, als Absender „Deutsches Musikhaus, Hamburg.“

Gambri mußte mit einem schmalkantigen Felsstück den Deckel lockern und hochheben. Es kam darunter ein dünner Zinkblecheinsatz zum Vorschein, der den Inhalt vor der feuchten Seeluft schützen sollte. Mühsam wurde dann auch der Blecheinsatz geöffnet. In Holzwolle verpackt fand der junge Deutsche darin ein … Grammophon mit einigen dreißig Platten, offenbar ein sehr wertvolles Instrument.

Fritz Meyer lächelte vergnügt. „Hallo, Gambri, für Zerstreuung ist jetzt gesorgt! Wenn wir Langeweile haben, muß das Grammophon uns etwas vordudeln. – Wollen sehen, was für Platten vorhanden sind. – Ah: „Lustige Witwe“, „Der deutsch-französische Krieg, großes Tongemälde mit Schlachtmusik“, „Chor der Sankt Peters-Kirche in Rom“, „Hohenfriedberger Marsch“, – fein alles, sehr fein!!“

Die Kiste wurde dann auf des jungen Kaufmannes Geheiß wieder in die Grotte geschafft.

„Hole die nächste“, meinte Fritz Meyer darauf. „Ich muß wissen, was darin ist. Vielleicht erleben wir eine noch angenehmere Überraschung.“

Diese zweite, bedeutend größere Holzkiste enthielt Feuerwerkskörper und war für den Kriegerverein in Windhuk, Deutsch-Südwestafrika, bestimmt. Obenauf lag eine Gebrauchsanweisung. Darunter kam ein in drei Farben beim Abbrennen aufflammendes Brustbild des Kaisers, dann Sonnen, Feuertöpfe, Raketen und anderes zum Vorschein.

„Großartig!“ meinte Fritz Meyer gutgelaunt. „Wir laden uns eines Abends die Einwohner der beiden Wambari-Dörfer dort drüben ein und zeigen ihnen etwas, das sie sicher noch nicht gesehen haben …!“

Aber diesmal grinste der Fanti nicht.

„Gnädig Massa, Wambari besser nicht laden ein. Wollen Blut von weißen Männern sehen. Böse Schwarze.“

In der dritten Kiste waren … leinene Damenröcke verpackt. – Fritz Meyer machte ein enttäuschtes Gesicht, erklärte dann aber, er sei trotzdem mit der Beute zufrieden, die Gambri von der Brigg „Marie“ heruntergeholt hatte.

Der Tag verging den beiden Höhlenbewohnern recht schnell, besonders dem jungen Deutschen, der nachmittags wieder mehrere Stunden schlief.

Als die Abenddämmerung nahte, saß Fritz Meyer dann wieder vor der Grotte auf der Terrasse und träumte in ganz behaglicher Stimmung vor sich hin, während Gambri mit der Zubereitung des Abendessens beschäftigt war. Gewiß – es gab nachher nur Dörrfleischsuppe und Hartbrot, aber den beiden Robinsons der Balibulla-Klippen schmeckte es doch vorzüglich. Der junge Deutsche fühlte sich schon so weit gekräftigt, daß er dann auf der nach Osten hin führenden Verlängerung der Terrasse sich vorwärtsschob, bis er schließlich einen freien Ausblick nach der nahen Küste hatte. Am Tage durfte man diesen kurzen Spaziergang von vielleicht zwanzig Schritt nicht wagen, da die Gefahr vorhanden war, daß ein Wambari-Kahn gerade in der Nähe vorüberkam. Jetzt aber, wo das scheidende Licht den Strand nur noch undeutlich erkennen ließ, durfte Fritz Meyer getrost mit seinem Jagdglase einmal nach den Lagunenmündungen hinüberschauen. So hatte wenigstens Gambri zu seinem „gnädig Massa“ gesagt, der denn auch recht begierig war, die Küstenbildung in Augenschein zu nehmen.

Jetzt hob der junge Deutsche, sich mit dem Rücken an den Felsen lehnend, das Glas langsam an die Augen, stellte es ein, blickte eine Weile hindurch, zuckte jedoch plötzlich wie erschreckt zusammen und eilte so schnell er konnte wieder dem Grotteneingang zu.

„Gambri – Gambri!! Hierher …!“ rief er in die bereits dunkle Höhle hinein. „Eine ganze Menge von Nachen ist soeben aus der einen Lagune aufgetaucht. Die Kähne scheinen die Richtung auf unseren Schlupfwinkel einzuschlagen … Was mag das zu bedeuten haben?!“

Der Fanti riß die Augen weit auf. – „Menge von Nachen, gnädig Massa?“ fragte er schnell. „Wie viele, – wie viele? – Wambari uns vielleicht bemerkt haben …?! Oh – groß Unglück dann stehen für uns …“

„… entsteht für uns“, verbesserte Fritz Meyer aus alter Gewohnheit, obwohl ihm gar nicht so recht gut zu Mute war. Das fehlte noch gerade, daß die Schwarzen tatsächlich einen Angriff vorhatten …!! Gewiß: ein paar Tage konnte man diese kleine Festung, die ja nur von der Wasserseite zu bestürmen war, vielleicht verteidigen. Aber bei der Knappheit des Proviants würde man eine längere Belagerung nie aushalten.

Gambri bat sich jetzt seines Herrn Fernglas aus, um ebenfalls nach der Flottille auszuspähen. Sehr bald war er wieder zurück. Und Fritz Meyer bemerkte trotz des schwachen Restes von Tageslicht nur zu gut, daß sein nicht gerade heldenhafter Gefährte im Gesicht ganz aschgrau aussah.

„Wambari kommen“, stotterte der Fanti. „Oh, sie Gambri zuerst töten … Gnädig Massa, hilf, hilf …!!“

Der junge Deutsche zuckte die Achseln. „Wir werden unser Leben teuer verkaufen. Bevor ich nicht meine letzte Patrone verschossen habe, soll mir keiner von der Brut in die Höhle eindringen. Aber – wie der Ausgang dieses Kampfes sein wird, darüber wollen wir uns keiner Täuschung hingeben! – Hole mir die Feldflasche, Gambri. Ich brauche einen Schluck Rum … Meine Hand soll nicht zittern, wenn …“

Er führte den Satz nicht zu Ende. Seine Augen hafteten plötzlich wie gebannt auf dem rissigen, unebenen Boden der Terrasse.

Dort lag einer der schmalen Papierstreifen, mit denen die Papierumschläge der Grammophonplatten überklebt gewesen waren …

Fritz Meyer lächelte mit einem Male wieder sehr zuversichtlich. Er deutete auf den Papierstreifen und sagte eifrig:

„Soeben ist mir ein Gedanke gekommen, Gambri, – vielleicht ein glänzender Gedanke. – Meinst Du, daß einer der Wambari schon mal eine solche Sprech- und Singmaschine gehört hat?“

„Nein, sicher nicht“, erwiderte der Fanti kopfschüttelnd. „Aber wozu gnädig …“

„Laß alles Fragen“, schnitt der Deutsche ihm das Wort ab. „Wenn die Schwarzen es tatsächlich auf uns abgesehen haben, so ist das ein Beweis dafür, daß sie nicht mehr jene abergläubische Furcht vor diesen Klippen empfinden, von der Du mir vorhin zu erzählen wußtest. Wir werden ihnen diese Furcht jedoch wieder einflößen: durch das Grammophon! – Ich denke, die Wambari wird fraglos ein panischer Schrecken ergreifen, wenn hier aus dieser Höhle ihnen zum Beispiel der Hohenfriedberger schmetternd entgegenschallt …“

Jetzt erst begriff der Fanti, tat einen förmlichen Freudensprung und zog sein riesiges Mundwerk von einem Ohr bis zum andern.

In aller Eile wurden nun die Vorbereitungen getroffen. Es war auch höchste Zeit. Schon konnten die beiden Bewohner der Höhle bei der heutigen Windstille laute Rufe unterscheiden, die die Schwarzen wohl nur ausstießen, um die Ruderer in den Nachen anzufeuern.

Bereits wenige Minuten später erschienen die ersten drei Kähne in dem schmalen Kanal, der von Osten zwischen den Felsen bis zu der Grotte hinlief. – Gambri, der lang auf dem Boden der Terrasse lag und nur zwischen zwei Steinen hindurchlugte, hob die rechte Hand ein wenig. Das war das verabredete Zeichen …

Der Hohenfriedberger, von einer Militärkapelle gespielt, setzte kraftvoll ein. Den Apparat hatte Fritz Meyer etwa zwei Meter vom Ausgang der Höhle entfernt auf die Grammophonkiste gestellt und den Schalltrichter ins Freie gerichtet.

Selten wird wohl ein altberühmter Marsch solche Wirkung ausgeübt haben wie hier diesen abergläubischen Naturkindern gegenüber …

Fünf Kähne befanden sich, als die Musik begann, in dem Kanal etwa acht Metern von der Grotte entfernt … Den Ruderern sanken die Arme schlaff herab … Wie die Bildsäulen standen und hockten die Neger in den plumpen Fahrzeugen. Ihnen mußten die schmetternden Töne wirklich wie die Posaunen des Jüngsten Gerichts vorkommen …

Dann ermannte sich der erste Ruderer, tauchte die Ruderschaufel ein und rief den Genossen etwas zu … Die Nachen kehrten um, kamen nicht schnell genug von dannen …

Inzwischen hatte aber Fritz Meyer noch eine andere Überraschung vorbereitet, hatte die Zünder von einem halben Dutzend Wasserfröschen mit einem Streichholz in Brand gesetzt und schleuderte die Feuerwerkskörper aus sicherer Deckung aus der Höhle heraus in den Kanal, wo alsbald der erste der Wasserfrösche funkensprühend auf der Oberfläche weiterschoß, explodierte, einen Sprung machte, wieder Funken sprühte und abermals knallend weiterhüpfte … Die fünf anderen Wasserfrösche bezeigten nicht weniger Ehrgeiz, taten es dem ersten nach und bewirkten, daß die Wambari jetzt mit einem wahren Angstgeheul flüchteten …

Der Deutsche lachte übermütig hinter ihnen drein, und Gambri tanzte auf der Terrasse einen förmlichen Kakewalk, als erst das letzte der Boote verschwunden war.

„Gnädig Massa – die nicht wiederkommen!!“ jubelte er. „Dumme Nigger sein, sehr dumme …!! Werden sagen, hier wohnen neuer, großer Zauberer. Fein sein – sehr fein für uns …!!“

„Ausgerissen sind sie wie Schafleder, das stimmt!! Danach zu urteilen dürften sie allerdings kaum Neigung verspüren, uns so bald wieder zu belästigen.“

Da sah Fritz Meyer, daß Gambri sich anschickte, den vor der Terrasse versenkten Nachen zu heben. – „Willst Du etwa nach der Küste hinüber“, fragte er deshalb. „Dann komme ich mit. Auf jeden Fall. – Ach, was, – schonen!! Ich werde es ganz gut aushalten. Du brauchst Dich nicht zu sorgen!!“

Der Fanti riet entschieden ab, erreichte aber nichts. Am liebsten hätte er den nächtlichen Ausflug wieder aufgegeben. Aber sein Herr mußte, um schnell zu Kräften zu kommen, abwechselungsreiche Kost haben, auch viel frische Früchte genießen.

Gegen halb elf Uhr stießen sie dann von der großen Turmklippe ab. Das Firmament war bereits ausgestirnt, und die Nacht beinahe zu hell für ein derartiges Unternehmen. Sie waren auch sehr vorsichtig, ruderten erst weit nach Süden hinunter, bevor sie an einer günstigen Stelle die Brandung kreuzten und ihren Nachen dann im Ufergebüsch versteckten.

Nicht minder vorsichtig schlugen sie nun den Weg nach dem nächsten der Dörfer der Wambari ein. Gambri wußte, daß die Neger einige Felder besaßen, auf denen allerlei zu finden war. Er hatte daher den leeren Rucksack mitgenommen und hoffte ihn wohlgefüllt nach der Grotte bringen zu können.

Alles ging gut. Die Felder waren unbewacht. Der Mais war reif, und Melonen und wilde Orangen gab es in Menge. Immerhin strengte aber der Marsch den kaum Genesenen derart an, daß man gezwungen war, immer wieder haltzumachen. So dauerte es gute zwei Stunden, bevor die Gefährten die Stelle der Küste wieder erreichten, wo ihr Nachen sich befand.

Nein – nicht befand, – befinden sollte!! Er war verschwunden, spurlos verschwunden. Und deutlich konnte man den breiten Eindruck erkennen, der im Sande durch das Entlangziehen am Boden entstanden war. Diese Fährte war doppelt, lief nach dem Gebüsch hin und wieder zum Meere zurück.

Die beiden Flüchtlinge waren so starr vor Schreck, daß sie wortlos nur immer diese breite Fährte anstarrten.

„Nur Zufall kann jemand nach hier gebracht haben, gnädig Massa“, meinte der Fanti dann kleinlaut. „Aber Gambri Rat wissen. Dort drüben zwei angetriebene Baumstämme sein. Die als Floß benutzen.“

Fritz Meyer half, so gut er konnte, und eine Stunde später wurde das überaus plumpe Fahrzeug mit Hilfe von nicht minder primitiven Rudern langsam in Bewegung gesetzt. Die Fahrt dauerte endlos. So und so oft waren die beiden andersfarbigen Gefährten nahe daran zu verzweifeln. Der junge Deutsche merkte, daß das fiebernde Blut ihm bereits wieder in den Ohren summte wie ein Mückenschwarm. Ein Rückfall der Malaria schien bevorzustehen. Aber der Kranke biß die Zähne zusammen … Man mußte die Klippen wieder erreichen, um jeden Preis! Was sollte sonst aus ihm und Gambri werden?!

Endlich näherte man sich den Felsen – endlich! Jetzt bog das Floß in den Kanal ein … Da – Gambri sah es zuerst! – Da kam ihnen aus der Richtung der Grotte ein kleiner Nachen entgegen, in dem ein einzelner Mann stand und das Paddelruder gebrauchte. Es war zu dunkel hier zwischen den hohen Klippen, um den Ruderer deutlich zu sehen. Doch es konnte ja nur ein Wambari sein …

Gambri hockte zitternd auf den beiden Baumstämmen.

„Alles verloren, gnädig Massa“, flüsterte er, und die Zähne klapperten ihm vor Angst. „Sicher noch mehr Nigger in der Nähe sein, ganz sicher …“

Der Mückenschwarm vor Fritz Meyers Ohren war verschwunden. Dieser Augenblick höchster Gefahr, der schnelles Entschließen verlangte, gab ihm noch einmal für Minuten Spannkraft genug, um sich der Lage gewachsen zu zeigen.

Der Wambari in dem kleinen Kahne schien das Floß noch nicht wahrgenommen zu haben. Dieses lag auch gerade im Schatten einer Klippe. – Der junge Deutsche griff nach seiner Büchse …

Zwanzig Schritt trennten nur noch die beiden Fahrzeuge. Da ließ der Schwarze drüben das Paddelruder sinken, starrte nach dem Floße[2] hinüber …

Vor Schreck war ihm ein halblauter Ausruf entschlüpft, nur ein einziges Wort, – ein häßliches, das doch so leicht vielen über die Lippen kommt …

„Verdammt …!!“ – Und – es war deutsch, dieses kurze „verdammt!“ ärgerlicher Überraschung, kein Negerdialekt, kein verdorbenes Küstenenglisch, – deutsch – deutsch!!

Man weiß ja, daß die meisten in solchen Augenblicken stets die Sprache gebrauchen, die die der Heimat ist. Mag ein Mensch noch so lange in der Fremde gelebt haben: der Moment höchster Überraschung und ein lebhafter Traum wird seine Zunge stets Worte der Muttersprache formen lassen …

Fritz Meyer glaubte seinen Ohren nicht trauen zu dürfen, als er diesen kurzen Ausruf vernahm.

Sollte etwa …?! – Und wenn, dann war es vielleicht ein Mann der Besatzung der Brigg „Marie“, den man hier vor sich hatte. – Bald sollte die Lage sich klären. Auf des jungen Deutschen lautes „Halt, oder ich schieße“ kam sofort die ebenfalls deutsche Antwort zurück:

„Wie – habe ich etwa Landsleute vor mir …“

„Wer sind Sie?“ fragte Fritz Meyer wieder. Er traute dem Fremden noch nicht. Und dessen Äußeres entschuldigte jede argwöhnische Regung vollständig.

Der Mann war geradezu lächerlich phantastisch herausgeputzt. Ein Anzug aus Fellen, überall benäht mit lose hängenden, bunten Federn, und eine Art Helm mit zwei großen Raubvogelschwingen daran gaben ihm ein Aussehen, als habe man einen schwarzen Fetisch-Priester vor sich. (Mit „Fetisch“ bezeichnet der Neger allerlei Gegenstände, denen er wunderbare Kräfte andichtet).

„Wer ich bin?!“ sagte der also Maskierte jetzt mit leisem Lachen. „Das läßt sich so leicht nicht erklären. Jedenfalls ein geborener Deutscher. Und in Ihnen habe ich doch fraglos einen Landsmann vor mir. Dem Dialekt nach würde ich auf einen Rheinländer raten.“

Fritz Meyer wurde das Herz froh.

„Stimmt, stimmt“, rief er. „Aber – so kommen Sie doch näher, daß ich Ihnen die Hand schütteln kann, Landsmann!“ Dabei hing er die Büchse wieder über die Schulter.

Wenige Minuten später saß man zu dreien in der Grotte. Gambri hatte im Herde ein tüchtiges Feuer angezündet. Das spendete die nötige Beleuchtung.

Und dann begann der Mann im Fellanzuge zu erzählen, nachdem Fritz Meyer ihm kurz berichtet hatte, wer sie seien und wie sie hierher gekommen.

„Ich stamme aus Rostock“, erklärte Friedrich Pinnow, indem er behaglich die Zigarre rauchte, die der junge Kaufmann ihm angeboten hatte. „Vor zehn Jahren war ich noch Matrose auf der Bark „Medusa“, die dann hier an der Küste scheiterte. Die Wambari plünderten das Wrack und nahmen die Überlebenden von uns gefangen. Nur ich entging ihnen und gelangte, nachdem ich drei Wochen im Walde wie ein wildes Tier gehaust hatte, mit Hilfe eines alten Fetisch-Priesters der Wambari in diese Höhle. Dieser Neger, der seine Stammesgenossen an Klugheit weit überragte, war nämlich eines Tages im Busche von einem männlichen Gorilla – diese Menschenaffen kommen hier zuweilen vor – überfallen worden. Ich rettete ihm das Leben, und aus Dankbarkeit nahm er sich meiner an. Er sprach leidlich englisch, und ich wurde später sein Schüler und Nachfolger in der Würde des obersten Zauberers der Wambari. Hier in dieser Grotte hat der alte Maukaea mich in all den Hokuspokus eingeweiht, mit dem er seine Stammesgenossen betrog und sich untertan machte. Er fertigte mir den ersten Fetisch-Anzug an und färbte mir durch Kräuter die Haut fast schwarz. So wurde ich sein Gehilfe und nach seinem vor fünf Jahren erfolgten Tode auch Oberpriester der Wambari. Daß ich ein Europäer bin, ahnt niemand von der schwarzen Brut. Nie erscheine ich ohne Kopfmaske in der Öffentlichkeit. Und mein Einfluß ist so groß, daß man mich mehr fürchtet als den König der Wambari. Hatte schon Maukaea durch seine seltene Gerissenheit die Neger zu leiten verstanden, so konnte ich dies noch weit besser. Glückliche Heilerfolge und allerhand sogenannte Zaubereien – alles Schwindel natürlich! – festigten sehr schnell meine Stellung. Ich wohne drüben an der Lagune in dem sogenannten Fetischwalde ganz allein in einem Häuschen, das ich mir mit Hilfe von Möbeln aus gestrandeten Schiffen für hiesige Verhältnisse geradezu prächtig eingerichtet habe. Den Wald betritt kein Schwarzer. Es ist verboten, und die abergläubischen Neger gehorchen mir blindlings. –

Sie werden sich nun fragen, wie ich als Deutscher es so viele Jahre unter den wilden Wambari aushalten und weshalb ich nie den Versuch gemacht habe, wieder in zivilisierte Gegenden zurückzukehren. Gewiß – Gelegenheit bot sich mir öfters, meine schwarzen Gläubigen zu verlassen. Aber – ich wollte nicht. Ich bin nämlich nicht nur Zauberer, sondern auch nebenbei Kaufmann geworden. Mein Lager an wertvollen Produkten des Landes vermehrt sich von Tag zu Tag. Eigentlich ist es jetzt schon so groß, daß, wenn ich es glücklich nach Europa bringen kann, die Heimat um einen Millionär reicher wäre. Leider ist es ja nun leichter, allein zu fliehen, als noch eine erhebliche Menge von Waren mitzunehmen. Vielleicht wäre mir auch dies geglückt. Da kam der Weltkrieg. Bereits vier Tage nach Eröffnung der Feindseligkeiten mit Frankreich wußte ich hiervon. Ich unterhalte nämlich geheime Verbindungen sowohl nach Süden als auch nach Norden, nach Rio del Oro, hin. – Wie gesagt, der Krieg kam mir sehr ungelegen. Recht mißgestimmt wartete ich auf nähere Nachrichten. Ich hoffte, der Feldzug würde schnell zu Ende gehen. Aber was ich dann erfuhr – von der englischen Einmischung, zeigte mir, wie wenig ich die politischen Verhältnisse in Europa überschaute. Vor vier Tagen erhielt ich dann neuen Grund zu erheblichem Mißvergnügen. Diese Grotte hier ist den Wambari heilig. Draußen von der Terrasse aus spiele ich alle drei Monate einmal den Wahrsager. Dazu eilen selbst aus den entferntesten Dörfern die Wambari nach der Meeresküste, um sich von Kaukalla – so nennen mich die Schwarzen – Rat zu holen oder die Zukunft voraussagen zu lassen. Drei Tage dauert „das Fest des großen Fetisch“, drei Tage lang nähert sich Nachen um Nachen der Terrasse, und der „große Fetisch“ ruft den Wißbegierigen seine meist recht dunklen Orakelsprüche zu. Dieser „große Fetisch“ ist der präparierte Schädel eines Pottwales, der vorher von mir und meinen Kollegen sehr feierlich in diese Höhle gebracht und am Rande der Terrasse aufgestellt wird. Außer mir darf jedoch niemand diese Grotte betreten. – Zu meinem großen Ärger beobachtete ich nun vor vier Tagen eines Morgens eine feine Rauchsäule, die zwischen den Klippen aufstieg. Ich wußte sofort, daß fremde Eindringlinge in den Balibulla-Felsen hausen müßten, dachte an Franzosen, die sich in die Höhle geflüchtet haben könnten. Hatten doch die Wambari wenige Tage vorher einen Trupp französischer Kolonialsoldaten überfallen und zur Hälfte aufgerieben. – So bot ich denn die Wambari zu dem Angriff auf Sie und Ihren Gefährten auf, lieber Landsmann. Doch die Klänge des Grammophons verfehlten ihre Wirkung nicht. Die Bande floh. Und ich mußte noch so tun, als ob die angeblich hier hausenden Geister nicht wollten, daß den Fremden etwas geschehe, denn eine bessere Gelegenheit, den Wambari gegenüber die Heiligkeit und das Unheimliche der Klippen zu betonen, gab es ja kaum. Ich selbst aber spionierte hier in der Nähe in meinem Nachen herum und sah daher auch, wie zwei Leute die Felsen verließen, ich habe Ihren Kahn entführt und bin dann hierher gerudert, um die Grotte zu durchsuchen. – So, das ist alles, was ich zu sagen weiß.“

Fritz Meyer hatte längst gemerkt, daß er in Friedrich Pinnow einen Mann von erstaunlicher Verschlagenheit und Tatkraft vor sich hatte. Schon dessen hagere, kräftige Gestalt und das scharfgeschnittene Gesicht mit den lebhaften Augen hatten dies verraten, noch mehr aber die Schilderung seines abenteuerlichen Lebens unter den Schwarzen.

„Wissen Sie vielleicht, Landsmann“, fragte der junge Kaufmann jetzt, „was aus der Besatzung der Brigg „Marie“ geworden ist?“

Pinnow nickte ernst. „Ich habe etwas vorhin zu erwähnen vergessen, sogar eine große Hauptsache“, erwiderte er. „Das Gebiet, das die Wambari bewohnen, ist ebenso unbekannt wie die entlegensten Stellen Innerafrikas. Niemand ahnt daher, daß diese Neger seit vielen Jahren Sklavenhalter sind, das heißt, daß sie weiße Gefangene Sklavendienste verrichten lassen. In einer Steppe inmitten ihres Landes leben diese weißen Arbeiter, auf drei Farmen verteilt, etwa fünfzig an der Zahl. Es sind fast alle europäischen Nationen vertreten, aber die Franzosen in der Mehrzahl. Die Leute werden nicht schlecht behandelt. Dafür habe ich schon gesorgt. Nur die Bewachung ist sehr scharf, und deshalb durfte ich es bisher nicht wagen, etwas zur Befreiung der weißen Sklaven zu unternehmen. Von der Besatzung der „Marie“ sind nun gleichfalls fünf Mann nach jener Steppe gebracht worden. Über das Schicksal der übrigen weiß ich nichts.“

Der deutsche Fetischpriester schaute nachdenklich vor sich hin. Dann fuhr er nach einer Weile fort: „Mir ist da soeben ein Gedanke gekommen, wie es uns doch vielleicht möglich wäre, Landsmann, jetzt mit vereinten Kräften jene Unglücklichen zu erlösen. Freilich – nicht allen könnten wir die Freiheit wiedergeben, wenn mein Plan glücken sollte, aber doch jedenfalls den Deutschen, die sich auf den Farmen befinden, nunmehr zwölf mit den Leuten von der Brigg.“

Fritz Meyer war gespannt, was der seltsame Mann ihm für Vorschläge unterbreiten würde.

Doch Friedrich Pinnow erklärte, er müsse sich den Plan zunächst noch genauer überlegen. Dann meinte er, es wäre für die beiden jetzigen Bewohner weit sicherer und bequemer, wenn sie zu ihm in seine Hütte in dem Fetisch-Walde übersiedelten.

Aber der junge Kaufmann erwiderte sofort, ihm käme die Sache nicht ganz geheuer so mitten unter den Wambari vor. Außerdem fürchte er, dort sofort wieder an Malaria zu erkranken.

Friedrich Pinnow suchte Fritz Meyers Bedenken zu zerstreuen, wurde in seinen Bitten immer dringender und war schließlich sichtlich verstimmt, als sein Anerbieten so gar keinen Anklang fand. Sehr bald verabschiedete er sich nun, indem er versprach, in einer der nächsten Nächte wiederzukommen.

Als er in seinem Nachen davongefahren war, sagte Gambri sofort zu seinem „gnädig Massa“:

„Er uns haben von hier weg wollen. Er sehr ärgerlich, als nichts erreichte.“

„Er wollte uns von hier weg haben“, verbesserte der junge Kaufmann. „Im übrigen habe auch ich das Empfinden, daß es ihm nicht angenehm ist, uns hier in der Grotte zu wissen. – Weshalb wohl? Was meinst Du dazu, Gambri?“

Der Fanti zog die Schultern hoch.

„Vielleicht er schlechtes Spiel mit uns machen, gnädig Massa.“

„Das glaube ich nicht“, widersprach Fritz Meyer überzeugten Tones. „Ein Lump ist dieser Landsmann nicht. – Nun – warten wir die weitere Entwicklung der Dinge eben ab!“ – –

– – – – – – – –

Der junge Kaufmann behielt recht. Friedrich Pinnow war ein ehrlicher Charakter. Wenn sich später herausstellte, daß er in manchen Dingen nicht mit der vollen Wahrheit bei der Schilderung seines abenteuerlichen Lebens herausgerückt war, so hatte er seine guten Gründe dafür gehabt, deren Stichhaltigkeit auch Fritz Meyer ohne weiteres anerkennen mußte.

Jedenfalls war es in der Hauptsache sein Verdienst, daß nicht nur der junge Deutsche, sondern auch die auf den Farmen arbeitenden Landsleute nach mancherlei Abenteuern die Heimat glücklich erreichten.

Wer von unseren Lesern gern über die weitere Entwicklung dieser Geschichte Aufschluß haben möchte, mag den nächsten Band der „Erlebnisse“ lesen.

Ende.

Druck: P. Lehmann G. m. b. H., Berlin.

Anmerkungen:

- ↑ Sowohl auf der Titelseite als auch in der Hauptüberschrift steht „Ballibulla …“. Dagegen wird im gesamten weiteren Textverlauf und auch in der Fortsetzung im nächsten Heft durchgängig „Balibulla …“ verwendet. Hauptüberschrift daher geändert auf „Balibulla …“.

- ↑ In der Vorlage steht: „Flosse“ – Sowohl der Brockhaus von 1911 als auch die Regeln der Deutschen Rechtschreibung von 1938 geben „das Floß / die Flöße“ als korrekte Schreibweise an. Daher geändert auf „Floße“.