Hauptmenü

Sie sind hier

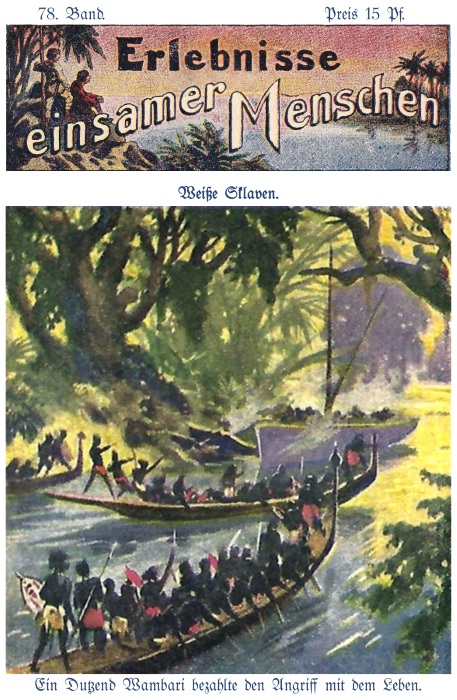

Weiße Sklaven

Erlebnisse einsamer Menschen

(Nachdruck, auch im Auszuge, verboten. – Alle Rechte vorbehalten. – Copyright by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin 14. 1916.)

Weiße Sklaven.

W. Belka.

Ende August 1914 …

In Europa donnern die Geschütze, knattern Gewehre, dampft der Boden von Blut …

An der Nordwestküste Afrikas, halbwegs zwischen der zu Französisch-Senegambien gehörigen Stadt St. Louis und der Südgrenze der spanischen Kolonie Rio del Oro, dort wo mehrere Lagunen sich weit, in die sumpfigen Wälder hineinziehen, ertönt an der Meeresküste das dumpfe Dröhnen großer Negertrommeln, klappern in hohlen Melonen Erzstücke und heult der Chor der Priester ein wildes Lied …

In bunt herausgeputzten Booten, gefertigt aus Baumstämmen, bringen die Priester des Wambarivolkes dem „großen Fetisch“ zu dem alle drei Monate stattfindenden Feste hinaus nach den Klippen, die dort draußen in Gestalt vielförmiger Basaltfelsen einsam aus dem Meere hervorragen.

Das vorderste Boot trägt auf einer Art Altar den „großen Fetisch“: den Schädel eines Pottwales, weiß gebleicht, riesig in seinen Abmessungen, geschmückt mit Federn, glänzenden Muschelketten und unzähligen kleinen … Taschenspiegeln, die die Wambari als fleißige Strandpiraten aus einem Wrack erbeutet haben.

Die Sonne gleißt in den Spiegeln, funkelt, wirft nach allen Seiten leuchtende Strahlen, daß der Kopf des Meeressäugetieres bis zur Weißglut erhitzt zu sein scheint …

Die Trommeln dröhnen, der Gesang schwillt an, wird leiser, – in stetem Wechsel …

Wie ein Spukgebilde am hellen Tage nimmt sich das Ganze aus …

In dem großen Boote steht vor dem Altare der Oberpriester der Wambari. Wie ein Riese erscheint er mit der helmartigen Fetischhaube, die seinen Kopf ganz verhüllt. Der Wind bewegt die Federn seines Fellanzuges … Es sieht aus, als sträube ein seltener Vogel sein Gefieder …

Die Klippen sind erreicht, und die Nachen biegen um ein paar nadelartige Felsen, lenken in einen schmalen Kanal ein und steuern auf eine der größten Klippen zu, – fünfeckig, wie ein mächtiger Turm.

An der Nordfront, vielleicht drei Meter über dem Wasser, springt das Gestein zurück, bildet eine Terrasse, in deren Rückwand sich eine dunkle Grotte erkennen läßt.

Das Boot des Oberpriesters legt unterhalb der Terrasse an. Er klettert empor, man bringt den „großen Fetisch“ ebenfalls nach oben. Nun liegt der riesige, gleißende, weiße Schädel dicht am Rande der Terrasse, nun machen die Boote kehrt, verschwinden. Nur er bleibt zurück, er, der Oberpriester, der allein die von Geistern bewohnte Grotte betreten darf …

Er steht neben dem „großen Fetisch“, unbeweglich. Die Morgensonne bescheint sein buntscheckiges Kleid, bescheint den Kopf des Walfisches … Leise branden die Wogen des Meeres um die Klippen …

Immer leiser wird das Dröhnen der Trommeln, das Geheul der Priester, das Rasseln der Klappern …

Dann wendet sich der Oberpriester der Grotte zu, verschwindet in dem dunklen Schlunde.

Stimmen dringen jetzt aus der tief in den Felsen sich hineinziehenden Höhle hervor, – Stimmen und Gelächter – –

Eine Stunde später …

Wieder stoßen vom Ufer Boote ab, quellen förmlich aus den Lagunenmündungen hervor. Immer zahlreicher werden sie … Es mögen an die hundert schließlich sein, die sich zu einer Art spitzem Winkel formieren; voraus fährt ein einzelner Nachen, der prächtigste von allen. Unter einem Baldachin von grellbuntem Gewebe sitzt Miatoa[1], der König des Negervolkes der Wambari, sitzt da auf einem Throne von reinem Elfenbein, bekleidet mit einem Mantel aus Brokatstoff – auch eine Beute aus einem Wrack …

König Miatoa ist ein Riese. Alle Wambari sind groß; aber er überragt sie noch um Haupteslänge. Und er schwitzt unter seinem Herrschermantel an diesen glühend heißen Vormittage, daß ihm der Schweiß in Strömen unter der Krone aus Muscheln über das feiste Gesicht läuft …

Acht Ruderer treiben den Königsnachen vorwärts in feierlicher Langsamkeit. Endlich ist der Kanal erreicht, endlich macht das Boot vor der Terrasse und dem strahlenden Fetisch halt.

Nachen reiht sich an Nachen … Alle ihre Insassen kommen heute mit allerlei Wünschen zu den Balibulla-Klippen, wo ihnen der „große Fetisch“ durch den Mund des Oberpriesters dunkle Orakelsprüche erteilen wird.

König Miatoa erhebt sich, tritt würdig unter dem Baldachin hervor. Schon will er wie immer als erster das Orakel befragen, als eine wunderbare Musik aus der Grotte im Hintergrunde der Terrasse hervorschallt …

Ein Orgelvorspiel, dann ein Chor, – der berühmte Chor der Peterskirche in Rom …

Die Schwarzen ahnen nicht, was sie hören. Schauer abergläubischer Furcht gehen ihnen über den Leib … Viele wären am liebsten eiligst davongerudert …

Wieder Orgelklänge … Leise, leise zittern die letzten Töne nach. Dann Stille – tiefe Stille …

In dem Riesenschädel des Pottwales hockt der Oberpriester. Jetzt ist seine Zeit gekommen. Das, was er von dem heutigen Tage erhofft, ist gut vorbereitet, muß gelingen …

„Frage, König Miatoa, – der „große Fetisch“ wird sprechen“, ruft er zum Wasser hinunter.

Und der König der Wambari, dieses kriegerischen, von den Franzosen nie unterjochten Volkes, fragt …:

„Wird die Ernte für uns gut werden?“

Der „große Fetisch“ schweigt … Die Negerköpfe werden unruhig. Eine schlechte Ernte etwa …?

Da – wieder Musik – aber anders als vorhin, – Militärmusik, schmetternd, jauchzend, belebend …

Ein Marsch … Und die Schwarzen fühlen den Takt, wiegen sich in den Booten hin und her …

Der „große Fetisch“ steigt noch mehr im Ansehen. Welche Wunder vollbringt er nur …!!

Plötzlich bricht die Musik kurz ab …

Dann des Oberpriesters Stimme:

„König Miatoa, die Ernte für Dein Volk wird nur gut werden, wenn Du denen die Freiheit wiedergibst, die Deine Freunde sind …“

Der schwarze Monarch wischt sich den Schweiß aus den Augen … Brokatmantel … und bei vierzig Grad Wärme …!!

„Wer sind diese Freunde?“ forscht Miatoa unsicher. Er weiß: das Orakel beantwortet stets nur eine Frage. Aber – vielleicht macht es diesmal eine Ausnahme …

Und wirklich …

„Es sind die Untertanen des mächtigen Königs, der im Norden regiert …“, erklärt der „große Fetisch“ durch den Oberpriester.

Miatoa weiß, welcher König gemeint ist: der, der jetzt mit den Franzosen und Engländern Krieg führt … – Aber im übrigen ist die Vorstellung, die der Negerhäuptling sich von der Person eines deutschen Kaisers und von Europa überhaupt macht, sehr verworren. Die Wambari sind ja bekannt dafür, daß sie die Weißen hassen, daß sie, jeder modernen Kultur feindlich gesinnt, ihr unzugängliches Gebiet jedem Fremden verschließen …

Miatoa nickt würdevoll, besteigt wieder seinen Thron, und sein Boot läßt das nächste an die Stelle vor der Terrasse.

Einer der Unterhäuptlinge sitzt darin. Er will wissen, ob sein Diener ihn bezaubert habe, da er jetzt den rechten Arm nicht mehr heben könne …

„Hülle Dich in dreifache Felle der flinken Affen, und Dein Arm wird werden wie einst …“, antwortete der Oberpriester, dem nicht unbekannt ist, daß der Schwarze an Rheumatismus leidet.

Boot folgt jetzt auf Boot in langsamer, endloser Prozession. Zwei Stunden geht es so. Dann erklärt der Oberpriester, der „große Fetisch“ werde diesmal nicht mehr seine weisen Sprüche kundtun. Drei Monate später solle erscheinen, wer etwas zu fragen habe …

Enttäuschte Gesichter, aber kein Murren …

Wieder Orgelklänge, wieder der berühmte Chor … Die Boote entfernen sich … Das Fest ist vorüber. Nur der Walfischschädel muß abends bei Fackellicht nach alter Sitte noch abgeholt werden von den Fetisch-Priestern …

– – – – – – – –

Der Oberpriester kriecht aus dem Riesenkopfe hervor. Der letzte Nachen verschwindet soeben um die Nadelklippen …

Der einsame Mann neben dem blinkenden Schädel nimmt die Fetischhaube ab, ohne die ihn noch kein Wambari zu Gesicht bekommen hat.

Ein dunkelgefärbtes Antlitz von scharfem, energischem Schnitt wird sichtbar – kein Neger offenbar, nein, ein Europäer mit großen, listigen Augen.

Dann ruft dieser merkwürdige Oberpriester in die Grotte hinein – in deutscher Sprache, – lachend, übermütig:

„Heraus ins Freie, Landsmann! Der Bierulk ist vorüber …“

In dem Höhleneingang taucht ein in einen arg mitgenommenen Leinenanzug gekleideter jüngerer Mann auf mit sonngebräuntem Gesicht. Sofort sagt er zu dem Oberpriester:

„Sie haben Ihre Sache glänzend gemacht, Pinnow. Man merkt, daß Sie schon etliche Jahre hier bei den Wambari Oberpriester und auch Orakel spielen.“

„Ja – hab’s mir auch mal nicht träumen lassen, daß ich’s vom einfachen Matrosen so weit bringen würde!!“ lachte Friedrich Pinnow, ein Mecklenburger, den das Schicksal vor zehn Jahren hierhin verschlagen hatte. (Die Ereignisse, durch die die beiden Deutschen auf den Balibulla-Klippen zusammengeführt waren, sind im vorhergehenden Bande „Der Zauberer der Balibulla-Klippen“ geschildert worden).

Hinter dem jungen Deutschen wurde jetzt im Grotteneingange noch eine dritte Person sichtbar, ein schlanker, vielleicht fünfzehnjähriger Neger. Es ist Gambri, ein Fanti von der Goldküste, der Diener Fritz Meyers. Die beiden sind vor einiger Zeit aus St. Louis vor den Franzosen entflohen, da diese alle wehrfähigen Deutschen im Senegalgebiete festzunehmen begannen, und gelangten schließlich hier auf die Klippen, wo sie dann in „Kaukalla, dem Oberpriester“, oder besser in Friedrich Pinnow aus Rostock einen mächtigen Beschützer finden sollten.

Der „Oberpriester“ zog jetzt auch schleunigst den Fellanzug aus. Darunter trug er einen sauberen Leinenkittel und ebensolche Beinkleider.

„Gehen wir in die kühle Grotte“, meinte er. „Wahrhaftig: ich bin ganz heiser vom „Orakeln“. Sie haben wohl in Ihrer Feldflasche noch etwas Rum, Landsmann. Einen Schluck müssen Sie mir spenden …“

In der Höhle unweit des Einganges stand auf einer Holzkiste ein großes Grammophon.

Pinnow klopfte mit dem Knöchel des Zeigefingers leicht auf den großen Schalltrichter.

„Großartig, daß Ihr Gambri damals aus der Brigg „Marie“ gerade die Kiste mit diesem Apparat geborgen hat …! Die schwarze Festversammlung war ganz hin … Die meisten wären aber wohl am liebsten ausgerissen … Diese „Geistermusik“ war ihnen denn doch zu neu und rätselhaft …“

Nach dem holländischen Forscher van Burken weiß man von den Wambari (Ton auf der letzten Silbe), obwohl sie doch in einem leicht zu erreichenden Gebiete hausen, recht wenig. Man schätzt sie auf 2000 Seelen. „Es können jedoch ebenso gut 8000 sein“, sagt Burken, „da dieser in mehrfacher Hinsicht recht merkwürdige, innerhalb einer zumeist andersgläubigen, mohammedanischen Bevölkerung (Mauren) lebende stolze, fremdenfeindliche Stamm in seinem sumpfigen, unzugänglichen Lagunengebiet in der Nähe der Meeresküste nicht einmal farbigen Händlern Zutritt zu seinen Dörfern gewährt. Die Zahl 2000 ist also eine ziemlich willkürliche Schätzung. Noch geringer ist die Kenntnis von der Bodengestaltung ihres Landes, das nicht viel kleiner als Holland sein dürfte. Französische Kolonialoffiziere, die sich als ortskundig aufspielen, sprechen von einem endlosen Sumpfgebiet. Dies kann nicht vollständig zutreffen, da man vom Meere aus deutlich mit dem Fernglase im Lande der Wambari ein paar in Nebel gehüllte Bergkuppen erkennen kann. Die Wahrheit ist, daß noch niemand bis ins Innere diesem Landstriches vorgedrungen ist, ebenso wenig wie es bisher einem Gelehrten, der vergleichende Rassenstudien treibt, gelang, die Wambari einer der großen Völkerschaften Afrikas ihrem Körperbau und Gesichtsschnitte nach einzuordnen. Jedenfalls ist sicher, daß sie von fernher zugewandert sein müssen. Mit den Negern der Nordwestküste Afrikas haben sie nichts Gemeinsames.“

Diese Bemerkungen van Burkens sollen hier genügen. Man ersieht aus ihnen, daß Afrika selbst im Jahre 1913 (wo des Holländers Werk über „Unerforschtes Land“ erschien) noch sehr mit Recht den Namen eines „dunklen“ Erdteiles verdient.

An demselben Tage, als der gefürchtete Oberpriester Kaukalla dem König Miatoa den dringenden Rat als „Orakel“ gegeben hatte, die gefangenen Deutschen freizugeben, spielte sich am Rande zerklüfteter Berge, die sich inmitten einer buschreichen Steppe als vereinzelter Höhenzug erhoben, ein Vorgang ab, der nicht minder wichtig für unsere Erzählung ist wie das Fest des „großen Fetisch“ zwischen den Balibulla-Klippen.

In dieser Steppe hatten die Wambari ihre weißen Sklaven untergebracht, etwa fünfzig an der Zahl, die für den König hier drei Farmen bewirtschaften mußten. Auch zwölf Deutsche befanden sich unter diesen Unglücklichen, die sich zum Teil aus den Besatzungen gestrandeter Schiffe, zumeist aber aus Franzosen zusammensetzten, die durchaus näher in die Geheimnisse dieses Landes hatten eindringen wollen. Wenn die weißen Sklaven auch nicht gerade schlecht behandelt wurden, so war allein schon das Bewußtsein, als Angehörige kultivierter Nationen Farbigen gehorchen zu müssen, niederdrückend genug. Fluchtversuche waren ganz aussichtslos. Bisher hatten die Wambari noch jeden Entflohenen wieder eingefangen, wobei ihnen ihre Spürhunde die Hetze wesentlich erleichterten.

Auf der Farm, die den Bergen am nächsten lag, waren auch die sämtlichen Deutschen untergebracht. Zunächst betrug ihre Zahl nur sieben, vor ein paar Tagen waren aber noch fünf Leute der Brigg „Marie“ dazugekommen, unter ihnen auch der Kapitän des Seglers namens Klaus Jürgensen.

Die Farm „Alderström“, so genannt nach einem Schweden, der als gelernter Gärtner sie vor einem Dutzend von Jahren hatte einrichten müssen, bestand aus vier sauberen Holzbaracken, in deren größter die weißen Sklaven mit ihren Wächtern hausten, einigen Wirtschaftsgebäuden und einer Windmühle, ferner weiten, urbar gemachten Getreidefeldern und schier endlosen, eingezäunten Viehweiden.

Alles, was man hier sah, war durch der weißen Sklaven Arbeit entstanden. Dafür glaubte man sich aber auch mehr auf der Besitzung eines wohlhabenden Pflanzers europäischer Abkunft zu befinden als auf einer einem Negerhäuptling gehörigen Farm inmitten eines noch im krassesten Aberglauben dahinlebenden und nur von niedrigsten Instinkten geleiteten schwarzen Volkes. –

Kapitän Jürgensen, ein stattlicher Mann in den besten Jahren, hatte sehr bald auf Alderström mit einem Landsmanne Freundschaft geschlossen, der ihm an Bildung gleichstand und ein heiterer, umgänglicher Charakter war.

Ernst Hagen, von Beruf Landmesser, hatte eine Anstellung in Deutschsüdwest gefunden und dann, um seine neue Stellung anzutreten, einen Dreimaster zur Überfahrt anstatt eines der Dampfer der Wörmann-Linie benutzt. Im[2] Oktober 1908 war das Segelschiff jedoch an der Wambariküste gestrandet, und Hagen geriet mit drei anderen Überlebenden in Gefangenschaft.

Die Deutschen wurden nun auf Alderström weit besser behandelt als die übrigen Weißen. Nur der Schwede Alderström hatte es ebenso gut wie sie. Daß der geheime Einfluß Kaukallas, des Oberpriesters, dies erreicht hatte, ahnten seine Landsleute freilich nicht. –

Nun zu dem Tage, an dem das Fest des „großen Fetisch“ an der Meeresküste gefeiert wurde.

Gleich nach Sonnenaufgang waren Ernst Hagen und Jürgensen mit Erlaubnis des schwarzen Oberaufsehers der Farm nach den Manka-Bergen aufgebrochen, in deren Schluchten der Landmesser schon längst einmal nach Edelmetallen hatte suchen wollen.

Ausgerüstet mit Proviant und Trinkwasser, das ein kleiner, grauschwarzer Esel tragen mußte, und bewaffnet mit Speeren, Pfeilen und Bogen, zogen die beiden Deutschen dem nahen Höhenzuge zu.

Jürgensen hatte sich in sein Schicksal noch lange nicht ergeben, sprach andauernd von Fluchtplänen, fand aber bei Hagen damit wenig Gegenliebe.

„Jedenfalls dürfen wir heute an nichts Derartiges denken“, meinte der Landmesser schließlich sehr bestimmt. „Ich habe Lunki, dem Oberaufseher, versprochen, bis zum Abend zurück zu sein, und das halte ich auch. Er ist ein sehr anständiger Kerl, dieser Schwarze, und mein Wort breche ich auch einem Nigger gegenüber unter keinen Umständen.“

Jürgensen brummte etwas von „Unsinn!“ vor sich hin, ließ das Fluchtthema dann aber doch fallen.

Da war es aber Hagen selbst, der nach einer Weile erklärte:

„Wenn wir fliehen, dann nur alle gemeinsam, – das heißt wir zwölf Deutschen. Mit den anderen Weißen stehen wir uns ja nicht besonders. Sie wissen, daß wir es besser als sie haben, daß man uns größere Freiheiten einräumt. Mögen sie selbst sehen, wie sie von hier fortkommen. Uns wird vielleicht sehr bald die Stunde der Befreiung schlagen. – Ja, Landsmann, – sehen Sie mich nicht so erstaunt an. Es ist so!“

Er lachte leise vor sich hin. „Denken Sie denn, ich wäre ein so zahmes Tierchen, daß ich mich ruhig darein ergebe, hier als weißer Sklave mein Leben beschließen zu müssen …?! – Weit gefehlt! Nur bin ich nicht leichtsinnig und unüberlegt genug, um etwas von vornherein Aussichtsloses zu unternehmen.“

„Ah – Sie machen mich neugierig, Hagen“, meinte der Kapitän eifrig. „Was haben Sie vor? – Reden Sie Mann, – reden Sie! Mein Wort, daß ich wie das Grab darüber schweige.“

„Nun gut, hören Sie! – König Miatoa – ich habe Ihnen schon manches von ihm erzählt – ist durchaus kein unintelligenter Mensch, wenn man seine Furcht vor Geistern und seinen ganzen Aberglauben abrechnet. Ich habe längst bemerkt, daß er absichtlich – nur und in Kulturländern soll ähnliches auch vorkommen, vergleiche Rußland! – sein Volk in Dummheit erhält und die Segnungen der modernen Kultur, die schon manchem unzivilisierten Stamme verderblich geworden sind, mit äußerster Tatkraft zurückweist. Kein Fremder darf hier ins Land, kein Händler wagt sich herein. Er läßt jeden köpfen, eine Prozedur, mit der er überhaupt ziemlich verschwenderisch umgeht. Er sagt sich nicht ganz zu Unrecht, daß die Aufklärung seine uneingeschränkte Machtfülle nur verringern kann. Aus demselben Grunde darf auch keines seiner Landeskinder in die Fremde ziehen. Wagt es mal dieser oder jener, so ist ihm die Heimkehr verschlossen, – andernfalls: Kopf ab! – Die Wambari stehen daher auch in vieler Beziehung noch auf einer äußerst niedrigen Kulturstufe. Feuerwaffen kennen sie nicht. Ihr Gebrauch ist außerdem auch verboten. Und doch besitzt König Miatoa ein Waffenlager, das recht ansehnlich ist, ebenso wie er sogar einen großen Motorkutter sein eigen nennt, der natürlich auch ein Beutestück dieser Strandpiraten ist. Wenigstens betreiben die an der Küste wohnenden Wambari das Piratenhandwerk mit gutem Erfolge, wovon wir ja auch ein Lied zu singen wissen.“

Jürgensen wurde ungeduldig. „Wohinaus wollen Sie eigentlich mit diesem langen Vortrage, Hagen?“ fragte er jetzt.

„Gut. Ich werde mich kürzer fassen. Ich kenne den Ort, wo all die geraubten Waffen liegen, auch reichlich Munition und … der Motorkutter. Und dieser Ort ist in vier bis fünf Stunden von Alderström zu erreichen.“

„Ah – so!! Ich beginne zu begreifen“, meinte der Kapitän voller Eifer.

„Jenseits der Manka-Berge“, fuhr Hagen fort, „liegt in der Steppe ein wunderschöner See, der sich nach Westen zu kanalartig verlängert und fraglos mit einer der Lagunen, also auch mit dem Meere, in Verbindung steht. Zweimal bin ich heimlich an diesem See gewesen. In seiner Mitte gibt es eine kleine Insel. Und dort stapelt König Miatoa alles auf, was er seinen Landeskindern an modernen Kulturerzeugnissen vorenthalten will. Diesem See gedenke ich nun heute den dritten Besuch abzustatten. Wenn wir tüchtig marschieren, sind wir um die Mittagszeit dort – trotz der Berge, die nun freilich einen bequemen Paß haben, so daß es keine zu anstrengende Kraxelei gibt. – Warum ich gerade heute nach dem See muß, will ich Ihnen auch mitteilen, Kapitän. Miatoa hat auf der Insel drei Fetischpriester als Wächter für seine Waffensammlung wohnen. Zwei von diesen sind, wie ich von unserem Oberaufseher erfuhr, nach der Küste gereist, um an dem Feste des „großen Fetisch“ teilzunehmen. Wir haben also zur Zeit nur einen Aufpasser zu fürchten.“

Eine Stunde später befanden Hagen und Jürgensen sich bereits mitten in den Manka-Bergen. Der Landmesser gedachte jetzt, um den Weg abzukürzen, in ein Quertal einzubiegen, in das ein kaum sichtbarer Pfad hineinführte.

Jürgensen riet hiervon ab. Wenn man sich verirre, verliere man nur kostbare Zeit. Der Paß bleibe nun einmal der beste Weg. – Doch Hagen hatte noch einen anderen Grund, die vielbesuchte Naturstraße zu vermeiden.

„Ich muß dem Oberaufseher doch wenigstens einige Gesteinproben mitbringen, damit er sieht, daß ich wirklich nach Edelmetallen gesucht habe“, meinte er. „In den Seitentälern läßt sich eher hier und da ein Stück Glimmerstein oder dergleichen finden, um den alten Neger nachher zu täuschen.“

So wurde denn wirklich die Paßstraße verlassen. Das Tal, das die beiden Deutschen jetzt durchwanderten, verengerte sich bald zu einem Kanon, der so schmal war, daß nur gerade zwei Menschen nebeneinander gehen konnten. Außerdem floß auch noch ein bescheidenes Bächlein in der Marschrichtung unserer Landsleute hindurch, indem es sich stets an der südlichen Felswand hielt. Nach mehrfachen Windungen endete diese kühle Schlucht dann vor der Geröllhalde, über die der Bach sein spärliches Wasser in zahlreichen dünnen Fäden hinwegschickte.

Hagen hatte schon längst gemerkt, daß der Kanon offenbar recht häufig von Menschen besucht worden war. Hierüber machte er sich seine besonderen Gedanken. – Er wußte, daß die Wambari die öden, kahlen Manka-Berge nach Möglichkeit mieden. In den tiefen, schattigen Tälern sollten nach ihrer Meinung die Geister der von ihnen erschlagenen Feinde hausen. – Was hatte also die Schwarzen, die diesen Weg schon häufiger gemacht hatten, hierher gelockt …?! – Der Landmesser gab aus diesem Grunde auch schärfer auf die Umgebung acht, als er es sonst wohl getan hätte. Besonders behielt er aber die nur für sein geübtes Auge sichtbare, ein wenig ausgetretene Fährte sorgfältig im Auge. Diese lief die Geröllhalde hinunter und mündete dann in ein zweites, flacheres Tal. Der jetzt schon durch kleine Zuflüsse erheblich gekräftigte Bach lag den Spuren stets zur rechten Hand.

Die Bodenart änderte sich plötzlich. Sandige Stellen traten zu Tage, und bald durchfloß der Bach eine vollständige Düne, die hier mit ihrer hellen Farbe gegen das Grauschwarz der Felsen seltsam scharf abstach.

Plötzlich blieb der vorauseilende Hagen dann stehen, schaute prüfend den Wasserlauf, dessen mit grünlichem Schlick überzogene Ufer und auch die Düne an, die an dieser Stelle zahlreiche Löcher aufwies, deren Entstehung nur auf Spaten zurückgeführt werden konnte.

Nach einer Weile bückte er sich, raffte aus dem Bachbett mit der flachen Hand den nassen Sand auf und ließ ihn durch die Finger rinnen. Das, was schließlich in seiner Handfläche zurückblieb, hielt er jetzt dem Kapitän dicht unter die Augen.

Es waren, außer einem Rest Sand, drei kleine, gelbliche Körnchen …

„Wissen Sie, was diese Körnchen mir verraten, Jürgensen“, sagte er erregt. „Gold ist’s, – und hier ist nach Gold gegraben worden, wohl auch eine Goldwäscherei in Betrieb gewesen um den Sand wegzuspülen und die kleinen Klümpchen auf diese Weise leichter zu gewinnen. – Vorwärts, Kapitän, suchen wir …!! Ich wette, wir werden hier in der Nähe die Werkzeuge eines Goldgräbers finden.“

Hagen umschritt die Düne in weitem Kreise, fand so die Fährte wieder und verfolgte diese bis zu einer Felsspalte hin, wo in einem durch Steine verbauten Loche tatsächlich außer Spaten und Schaufeln auch fünf Siebe von verschiedener Maschenweite versteckt waren. – Dies genügte. Jeder Zweifel war jetzt behoben. Hier hatten also wirklich Leute Edelmetall, Gold, aus dem Sande herausgewaschen.

Der Landmesser hielt sich jedoch an dieser Stelle nicht länger auf, sondern eilte weiter dem fernen See zu. Aber während die beiden Gefährten nun wieder rüstig ausschritten, besprachen sie ganz eingehend ihre wichtige Entdeckung. Die Frage, wer diese Goldsucher waren, ließ sich schwer beantworten. Alles Hinundherraten schaffte keine Klarheit. Hagen neigte der Ansicht zu, daß Wambari es nicht gewesen sein könnten. „Die wissen ja kaum, was Gold ist. Jedenfalls würden sie nie vermutet haben, daß die gelben Körnchen so großen Wert besitzen“, sagte er nachdenklich. „Ich möchte beinahe annehmen, es sind ein paar von unseren weißen Leidensgefährten gewesen, die hier heimlich Gold aus dem Sande herausgewaschen haben. Aber hiergegen spricht wieder, daß nur wir Deutschen die Freiheit genießen, uns ohne Aufsicht von den Farmen zu entfernen. Also eine höchst dunkle Geschichte, – da werden Sie mir Recht geben, Jürgensen.“

„Vielleicht sind es Weiße gewesen, die ohne Wissen der Wambari bis hier vorgedrungen sind“, meinte der Kapitän. „Ob denn die Werkzeuge noch unlängst benutzt sein mögen?“ fügte er fragend hinzu.

„Ganz sicher ist dies der Fall“, erklärte Hagen. „Doch – es hat keinen Zweck, die Sache weiter zu erörtern. Jedenfalls wollen wir uns diese Täler, die wir eben passiert haben, gut merken. Ich muß herausbekommen, wer hier nach Gold sucht. – Vielleicht helfe ich den Betreffenden, ohne sie weiter zu fragen …!“ setzte er lachend hinzu. „Es wäre gar nicht so übel, als reicher Mann mal nach dem alten Europa zurückzukehren.“

Der kaum sichtbare Pfad und der Bach blieben auch jetzt noch zusammen. Erst als die beiden Deutschen eine Stunde später die Manka-Berge hinter sich hatten, verloren sie die ausgetretene Fährte, gaben sich jetzt auch keine Mühe mehr, sie wiederzufinden. Nun ging es durch die Steppe, durch Buschland, grasreiche Stellen und vereinzelte Waldstücke auf den See zu.

Dessen Ufer waren mit Sträuchern mannigfacher Art bewachsen und boten gute Deckung. Gerade gegenüber der kleinen Insel machten die Beiden dann halt, entledigten sich ihrer Kleider, fertigten sich kleine Bündel trockener Äste, um darunter ihre Köpfe zu verbergen, und begannen nach der Insel hinüberzuschwimmen.

Der See war an dieser Stelle vielleicht vierhundert Meter breit. Sehr bald konnten Hagen und Jürgensen das Wasser verlassen und Schutz im Ufergestrüpp der Insel suchen. Der Landmesser begab sich dann allein als Kundschafter nach der Hütte, in der die drei Fetisch-Priester als Wächter hausten.

Nach einer halben Stunde kehrte er zu Jürgensen zurück und meldete, daß tatsächlich nur ein Wambari sich zur Zeit auf der Insel befinde. – Er lächelte dabei so eigentümlich, und der Kapitän fragte denn auch sofort, ob Hagen etwa noch besonderes ausspioniert habe.

„Das gerade nicht. Mir ist nur eben der Gedanke gekommen, ob wir nicht recht klug daran täten, wenn wir die gute Gelegenheit benutzten, diesen einen Fetisch-Priester sofort unschädlich zu machen und … morgen zu entfliehen, – morgen in der Nacht zusammen mit den übrigen Landsleuten!“

Jürgensen war Feuer und Flamme für diesen Plan, der so ganz nach seinem Geschmacke war.

Der Wambari, ein noch junger Mann, saß vor der Hütte, die inmitten einer Lichtung stand, und zerrieb in einem Holzmörser Maiskörner zu Mehl. Er fühlte sich offenbar ganz sicher. Hatte doch König Miatoa seinen Untertanen aufs strengste verboten, die Insel zu betreten.

Lautlos kroch Hagen von hinten auf den Neger zu. Dann ein Griff mit beiden Händen um den Hals des Schwarzen, ein kurzer Kampf, – und der Wambari war mit Baststricken, die der Kapitän aus der Hütte herbeigeholt hatte, sicher gefesselt. – Bald hatte man für den Gefangenen auch einen festen Kerker gefunden, und zwar eine Kammer im Vorschiff des Motorkutters, der in einer schmalen Bucht der Insel lag.

„Der fromme Mann wird hier bis morgen fasten müssen“, meinte der Landmesser gutgelaunt, und verschloß die Tür der Kammer, nachdem er die Fesseln des Wambari noch durch ein paar Riemen verstärkt hatte. „Vorwärts, Jürgensen, überzeugen Sie sich jetzt, ob der Motor noch in Ordnung und ob genügend Benzin vorhanden ist. Inzwischen will ich das Waffenlager Seiner schwarzen Majestät näher besichtigen.“

Der Kutter, ein gedecktes Fahrzeug von etwa neun Meter Länge, war früher sicher für Küstenfahrten benutzt worden, hatte außer der Maschine noch zwei Masten für Kuttertakelung und befand sich in leidlich gutem Zustande.

Während der Kapitän den Motor zunächst einölte und in Ordnung brachte, hatte Hagen sich in die in einem nahen Dickicht liegende Blockhütte begeben, die er bisher nur von außen zu besichtigen Gelegenheit gehabt hatte. Er war erstaunt, welche Fülle von modernen Schußwaffen und Munition der schlaue Miatoa hier aufgespeichert hatte. Sogar ein Maschinengewehr englischer Konstruktion war vorhanden. – Sehr befriedigt kehrte er nun zu dem Kutter zurück und hörte schon von weitem wie die schönste Musik das Knattern des in Gang gesetzten Motors.

„Alles in bester Ordnung“, erkläre Jürgensen strahlend. „Und Benzin ist genügend für eine lange Fahrt da.“

Mehr wollte Hagen nicht wissen. – Eine Stunde darauf eilten die beiden Deutschen schon wieder den Manka-Bergen zu.

Noch vor Dunkelwerden waren sie in Alderström. Lunki, der weißköpfige Oberaufseher, begrüßte Hagen fast herzlich. Er hatte den stets so vergnügten weißen Sklaven sehr in sein schwarzes Herz eingeschlossen.

Bei der Abendmahlzeit, die die Gefangenen sämtlich gemeinsam einnahmen, wollte der Franzose Bargieux, ein Leutnant, der schon vier Jahre unfreiwillig unter den Wambari weilte, durchaus wissen, ob Hagen denn auch in den Bergen Wertvolles gefunden habe.

„Leider nicht“, erklärte der Landmesser, indem er aus den Taschen die mitgebrachten Steine hervorholte. „Dies alles dürfte nur Glimmer sein. Nun, vielleicht suche ich noch ein andermal.“

Bargieux, ein wütender Deutschenfresser, lachte jetzt schallend. – „Versuchen Sie dem dummen Lunki weiszumachen, daß Sie lediglich nach Mineralen die Berge durchstöbern, – nicht mir!! Fliehen wollen Sie, – das ist die Sache!“

Hagen zuckte die Achseln. „Dann wissen Sie mehr als ich! Fliehen …?! Wohin?! Auf gut Glück in den Busch?! Und die Hunde …?! – Ich werde mich hüten!“

Der Oberaufseher hörte die letzten Sätze, da er soeben die offene Halle betreten hatte, in der die weißen Sklaven beisammensaßen. Er beherrschte das Englische genügend, um das Gesprochene zu verstehen.

Über sein faltiges Gesicht lief ein Grinsen hin.

„Weiße Männer wollen hier auch zanken wie in ihrer Heimat jetzt … Der große König von Germany wird den Häuptling der Franzosen köpfen … Franzosen nichts taugen …“

Ganz klar war nicht ersichtlich, was der Alte eigentlich mit diesen Bemerkungen wollte. Nur das eine erreichte er, daß Bargieux wie ein Wilder hochfuhr und allerlei Schmähungen gegen Deutschland ausstieß.

Hagen zuckte die Achseln. „Sie sind ein erbärmlicher Wicht“, sagte er nur. – Dann verließen die zwölf Deutschen geschlossen die Halle und lagerten sich abseits unter ein paar Bäumen.

Auch hier übte der Haß der Völker seine Wirkung aus. Jürgensen hatte die Nachricht vom Ausbruche des Weltkrieges mit nach Alderström gebracht, und sofort war das ohnehin rechte kühle Verhältnis zwischen Franzosen und Deutschen recht gespannt geworden, obwohl letztere die heißblütigen Vertreter der „grande Nation“ nicht etwa irgendwie gereizt hatten.

Jetzt teilte Hagen den Gefährten mit, daß die Stunde der Befreiung gekommen sei, gab ihnen genaue Verhaltungsmaßregeln und fragte zum Schluß an, ob man nicht vielleicht wenigstens den Schweden Alderström noch mitnehmen solle. Dieser, ein stiller, ruhiger Mensch, erfreute sich unter den Deutschen großer Beliebtheit. Es wurde daher auch beschlossen, ihn ins Vertrauen zu ziehen, was Hagen denn auch nachher tat.

Dann mußten die weißen Sklaven sich in die Baracke zurückziehen, die ihnen als Schlafraum diente. Der Oberaufseher schob selbst die schweren Holzriegel vor, die die Tür versperrten, ließ die Hunde frei und begab sich dann zur Ruhe.

Die Baracke, aus Baumstämmen errichtet, besaß keine Fenster, sondern nur drei viereckige Öffnungen in dem flachen Dache. Die Gefangenen lagen auf Matten, und zwar die Deutschen auf der einen Seite des langgestreckten Raumes, die Franzosen und Alderström auf der anderen. In der Mitte war ein freier Platz, sozusagen neutrales Gebiet.

Die Franzosen schliefen sehr bald ein. Ihr lautes Schnarchen und Prusten war den Deutschen hochwillkommen, die mit erwartungsvoll klopfenden Herzen gerade der nächsten Stunde entgegensahen, in der sich entscheiden mußte, ob sie noch weiter in dieser demütigenden Sklaverei ausharren sollten.

Der Landmesser hatte es übernommen, das schlimmste Hindernis der Flucht, die bissigen Hunde, fortzuschaffen.

Leise erhob er sich jetzt. Und mit ihm fünf der kräftigsten seiner Landsleute, die nun unter der Dachluke auf dieser Seite ebenso lautlos eine zweistöckige Pyramide bildeten. Sie reichte gerade aus, Hagen es zu ermöglichen, daß er den Rand der Öffnung mit den Händen erfassen und sich auf das Dach schwingen konnte.

Schon längst hatte er sich mit den Hunden heimlich angefreundet, indem er ihnen immer wieder Fleischstücke in den Zwinger warf. Nun mußte es sich zeigen, ob sie ihn erkennen und daher keinen Lärm machen würden.

An einem bereitgehaltenen Strick ließ er sich auf die Erde herab. Die Nacht war fast taghell, und sofort schlichen auch schon drei der großen Bestien herbei, um sich zu vergewissern, wer der Mann wäre. Ihr dumpfes Knurren hörte sofort auf, als sie die Witterung ihres Freundes bekamen. Und stolz begleiteten sie ihn dann auch bis zu dem hohen Zaune, hinter dem das Schlachtvieh, Rinder und Schafe, für die Farm eingestellt war.

Ein armer Hammel mußte unter Hagens Messer sein Leben lassen. Schnell hatte er ihn abgehäutet, hob ihn über den Zaun ins Freie und schleppte ihn über das Gras weit nach Osten zu, gefolgt von den Hunden, die sich gierig herbeidrängten. Er zählte sie. Es waren vierzehn. Nicht einer fehlte mehr.

Dann überließ er in einer kleinen Talmulde den blutigen Kadaver den vierbeinigen Wächtern, die sich auch sofort über den bequemen Fraß hermachten.

Zehn Minuten später klomm Jürgensen als letzter an einem Strick zum Dache empor. Alles schien zu glücken.

Da erwachte Leutnant Bargieux. Durch die Luke fiel gerade genug Licht in die Baracke hinein, daß er den Mann an dem Tau erkennen konnte. Mit ein paar Sätzen sprang er herbei. Aber der Kapitän war schon oben. Hilfsbereite Hände zogen ihn ganz empor.

Bargieux wollte noch den Strick fassen. Er wurde ihm mit einem Ruck entrissen.

Der Franzose schlug Lärm. Und draußen begannen die dreizehn Flüchtlinge einen Wettlauf um ihr Leben. Hagen als Führer strebte dem Bache zu, der mehr im Süden, von den Bergen kommend, die Steppe durchströmte. In dessen Bett wateten sie wohl eine Stunde weiter. Sie sprachen kaum ein Wort, diese armen Gehetzten, drängten nur vorwärts. Das Wasser nahm keine Fährten an, die die Hunde verfolgen konnten. Zudem hatte der Landmesser, um die Aufseher irrezuführen, sich zunächst auf dem Lande noch ein Stück nach Osten zu stromabwärts gewandt. So mußte es scheinen, als trachteten die dreizehn Entsprungenen, ihr Heil nach Osten zu zu versuchen.

Man näherte sich endlich den Bergen. Bisher war von einer Verfolgung nichts zu spüren gewesen. Keuchend, schweißtriefend ging’s im Geschwindschritt weiter. Die ersten Felsen wuchsen aus der Ebene heraus. Grau und düster lagen die kahlen Höhen vor der kleinen Schar.

Hagen hatte gut die Richtung gehalten. Man stieß auf die Paßstraße, die man nachher wieder verließ, um dem Seitentale zu folgen, in dem der Landmesser den goldhaltigen Sand entdeckt hatte.

Der Morgen dämmerte herauf … Ohne zu rasten eilten die dreizehn weiter. Erst als sie das Buschland in der Umgebung des Sees erreicht hatten, vernahmen sie in der Ferne Hundegekläff.

Die Wambari hatten sich beritten gemacht. Ihr Reittier ist der Esel. Eine kräftige, hochbeinige Art züchten sie, die zu allem zu gebrauchen ist.

Es wurde zum Schluß ein Rennen auf Leben und Tod. Aber die Flüchtlinge gewannen es. Wieder verschwand ihre Fährte im Wasser des buchtenreichen Sees. Die Hunde, die von den Aufsehern an langen Riemen gehalten wurden, verloren eine Viertelstunde Zeit, bevor sie die Spuren wiederfanden.

Die Wambari, etliche zwanzig an der Zahl, bemerkten jetzt die dreizehn Köpfe auf dem See, sahen die weißen Sklaven mit ruhigen Stößen auf die Insel zuhalten.

Lunki, der Oberaufseher, schickte einige seiner Leute nach Kähnen nach der nächsten Niederlassung am Seeufer. So verging wieder eine halbe Stunde.

Auch Leutnant Bargieux hatte sich den Verfolgern angeschlossen. Voller Schadenfreude sah er jetzt mehrere Nachen heranrudern. Inzwischen waren auch auf seinen Vorschlag hin einige Aufseher, alles vorzügliche Schwimmer, nach dem anderen Seeufer hinübergeschwommen, um zu verhüten, daß die Flüchtlinge die Insel verließen.

Doch der Franzose triumphierte zu früh. Plötzlich tauchte aus dem Buschwerk der Insel, das den Eingang zu der kleinen Bucht verbarg, in voller Fahrt der Motorkutter auf. An Deck standen die Entflohenen, winkten jetzt mit den Armen ihren Verfolgern zu und stießen drei laute Hurras aus, – so kräftig, daß ein Echo am Ufer diesen alten Kriegsruf noch verstärkt wiederholte …

An Bord des Benzinschiffchens sagte jetzt Hagen zu den Gefährten:

„Eigentlich müßten wir die Schwarzen warnen, daß sie vorläufig sich der Insel nicht nähern. Außerdem könnten wir dann auch gleich unseren Gefangenen loswerden.“

Der Kutter, der zu beiden Seiten des Bugs den kaum mehr leserlichen Namen „Esperanza“ („Hoffnung“) trug und somit wohl früher einem Spanier gehört hatte, nahm Kurs auf das Ufer, wo die Wambari und der Franzose dicht beieinander standen.

Bargieux sah jetzt auch, daß die Flüchtlinge sämtlich mit Gewehren und Revolvern bewaffnet waren. Seine Wut war unbeschreiblich. Die Deutschen würden aller Voraussicht nach entkommen, ohne daß jemand sie ernstlich aufhalten konnte.

Das Knattern des Motors verstummte. Kaum zwanzig Meter trennten jetzt die beiden Parteien.

Hagen formte die Hände vor dem Munde zum Sprachrohr. In englischer Sprache rief er nun hinüber:

„Hallo – Lunki!! – Bleibt der Insel fern! Wir haben das Blockhaus, in dem auch viel Munition noch lagert, mit trockenen Zweigen gefüllt und angezündet. – Seht Ihr dort die Rauchwolke? Eures Königs Waffenlager geht in Flammen auf, und bald werdet Ihr das Krachen der explodierenden Patronen hören …!“

Die Wambari stießen ein Wutgeheul aus. Und einer von ihnen, ein junger Aufseher, der es stets mehr mit den Franzosen gehalten hatte, brüllte als Erwiderung zurück:

„Noch seid Ihr nicht frei! In zwei Stunden wird das ganze Land wissen, daß Ihr entsprungen seid …!!“

Hagen gab dem Kapitän einen Wink, der Motor sprang wieder an, und der Kutter schoß nach Westen zu davon.

Dem Landmesser war erst durch den Zuruf des Aufsehers und durch die darin enthaltene Drohung bewußt geworden, daß die Wambari ja in ihren Signaltrommeln ein Verständigungsmittel besaßen, das ihnen vollständig den Telegraphen ersetzte.

Während die meisten afrikanischen (auch einige malaiische) Völker Trommeln für ihren Signaldienst benutzen, finden wir anderswo auch posaunenartige Hörner, die für diese Zwecke bestimmt sind. Nicht nur die Übermittelung eiliger Botschaften von Dorf zu Dorf erfolgt auf diese Weise durch ein regelrechtes Alphabet von Wirbeln, Einzel- und Doppelschlägen und Pausen, sondern auch die Benachrichtigung der in den Feldern arbeitenden Dorfbewohner, falls diese eilig nach ihren Hütten zurückkehren sollen, – also eine Art Alarm. Berühmte Afrikaforscher betonen in ihren Reisewerken, daß die „Trommelsprache“ (der Ausdruck Trommel-Telegraphie wäre insofern unrichtig, als Telegraphie „Fernschrift“ bedeutet) bei den schwarzen Naturkindern so tadellos ausgebildet ist und so sicher arbeitet, wie dies die alten Semaphore kaum getan haben. (Semaphore, die Vorläufer der Telegraphie, waren hohe Pfähle mit mehreren beweglichen Armen, aufgestellt auf hohen Punkten, so daß mit Hilfe eines Fernglases der Semaphor-Wächter aus der verschiedenen Stellung der Arme zueinander die Depesche ablesen und an den nächsten Semaphor weitergeben konnte. Zu Zeiten der Freiheitskriege spielten die Semaphore eine große Rolle). – –

Kein Wunder also, daß der Landmesser jetzt mit Schrecken die Folgen einer solchen Alarmierung des ganzen Wambari-Landes sich überlegte. Am gefährlichsten war es ja, wenn König Miatoa vielleicht auf den Gedanken kam, die Lagune, auf der man mit dem Kutter bis zum offenen Meere flüchten wollte, durch Baumsperren unpassierbar zu machen. Dann konnte es ohne Kampf, den Hagen gern vermieden hätte, gar nicht abgehen.

Er berief daher jetzt eine Art Kriegsrat, der aus Jürgensen, dem Schweden, noch zwei gebildeten Deutschen und ihm selbst bestand. Man beschloß, mit höchster Geschwindigkeit die Flucht fortzusetzen und nötigenfalls mit Waffengewalt jedes Hindernis zu beseitigen.

Der Kutter lief etwa bei Höchstleistung des Vierzylindermotors zwölf Knoten, immerhin eine recht erhebliche Schnelligkeit. Auf dem Vorderdeck ließ Hagen nun das gleichfalls an Bord gebrachte Maschinengewehr aufstellen. Es hatte Stahlschutzschilde, die freilich schon über und über mit Rost bedeckt waren. Da unter den Deutschen sich auch zwei Reservisten befanden, die bei der Infanterie am Maschinengewehr ausgebildet worden waren, besaß diese moderne Schnellfeuerwaffe für die Flüchtlinge sehr großen Wert.

Um zehn Uhr vormittags erreichte die „Esperanza“ die Stelle, wo der See durch einen künstlich erweiterten Zufluß mit der Lagune in Verbindung stand. Man war inzwischen an verschiedenen kleinen Dörfern vorüber gekommen, war auch einigen fischenden Wambari auf dem See begegnet. Gerade jetzt an der Einmündungsstelle wurde sehr deutlich der Schall der Signaltrommeln vernehmbar. Der Kanal wurde jedoch noch ohne Belästigung passiert, obwohl in einem Dorfe am Ufer eine Anzahl Männer den Kutter speerschwingend nachdrohte.

Die Lagune, in die das Motorboot nun einlenkte, war von sehr verschiedener Breite, oft gut hundert Meter, dann wieder nur zwanzig bis dreißig. Die Ufer, sumpfig und verkrautet zumeist, waren von Buschwerk und Hochwald eingerahmt. Die Fahrt auf dem stillen Gewässer wäre ein Genuß für jeden Naturfreund gewesen, wenn nicht eben hinter den dreizehn Flüchtlingen drohend das Gespenst ernstester Gefahren gestanden hätte.

Bis zum Abend ereignete sich nichts Besonderes. Nur war der Kutter zweimal in Seitenarme eingebogen, so man wieder kehrtmachen mußte.

Diese Gefahr, durch häufigere derartige Verlängerungen des Weges viel kostbare Zeit zu verlieren, mußte unbedingt vermieden werden. Als man daher kurz vor Dunkelwerden einem Nachen mit drei Wambari darin begegnete, wurde der älteste der Schwarzen gewaltsam an Bord der „Esperanza“ geholt und gezwungen, fernerhin den Lotsen zu spielen. Der Schwede Alderström sprach den Wambaridialekt vollständig fließend und machte dem Neger sehr bald klar, was man von ihm erwarte, falls er nicht erschossen werden wolle.

Der Wambari leiste den Flüchtlingen die besten Dienste. Ohne ihn hätte man fraglos viele Tage gebraucht, um sich bis zur Meeresküste durch dieses Netz von Lagunen, Kanälen und Bächen hindurchzufinden.

Nachts mußte die Geschwindigkeit des Kutters wesentlich herabgesetzt werden. Und gegen Morgen zeigten sich dann zum ersten Male die Wirkungen des allgemeinen Alarmes. In einem engen Kanal lauerten einige dreißig Kähne und an den Ufern gut hundert Wambari-Krieger dem Motorboot auf.

Die von Hagen ausgestellten Wachen meldeten jedoch die Anwesenheit des Feindes noch rechtzeitig, so daß das Maschinengewehr aus sicherer Entfernung zu feuern beginnen konnte. Ein paar Treffer in die schwarzen Beine genügten aber noch lange nicht, um den Gegner zu verjagen. Der Landmesser hatte die Neger schonen wollen, ohne mit deren kriegerischen Eigenschaften zu rechnen. Es blieb nichts anderes übrig, als Ernst zu machen. Auch die Gewehre traten in Tätigkeit, und ein Dutzend Wambari zum mindesten bezahlte diesen Angriff mit dem Leben, nicht berechnet die vielen Verwundeten. Dann erst nach dieser blutigen Lehre zogen die Schwarzen sich zurück. Der Weg war wieder frei. Aber aus dem Ufergebüsch schwirrte unversehens noch mancher Pfeil heraus. Die Wambari waren gute Schützen. Nur der Geschwindigkeit der „Esperanza“ hatten die Flüchtlinge es zu verdanken, daß es auf ihrer Seite nur zwei leichte Verwundungen gab.

Der verlustreiche Kampf schien die Angriffswut der Schwarzen stark gedämpft zu haben. Der folgende Tag und die Nacht vergingen ohne Zwischenfall. Dann erklärte der unfreiwillige Lotse, daß man nur noch wenige Meilen von der See entfernt sei.

Der neue Tag brach an … Es wurde ein sehr heißer. In doppeltem Sinne. Sengende Hitze lastete bei völliger Windstille auf den Wassern der Lagune. Und auf die Flüchtlinge wartete König Miatoa mit Hundert seiner Krieger.

Kehren wir nach der Grotte in den Balibulla-Klippen zurück. – –

Friedrich Pinnow oder Kaukalla, der weiße Oberpriester der Wambari, war mit den Nachen, die abends den „großen Fetisch“ abholten, an Land zurückgekehrt, nachdem er Fritz Meyer und Gambri versprochen hatte, sie sofort zu benachrichtigen, wenn König Miatoa, veranlaßt durch den Orakelspruch, Befehl geben sollte, die deutschen Sklaven nach der Küste zu schaffen und freizulassen. „Dann müssen wir überlegen, wie wir alle gemeinsam von hier fortkommen“, hatte er hinzugefügt. „So ohne weiteres wird das ja nicht gehen, erstens des Krieges wegen, der in Europa tobt und bis nach Afrika seine Wirkungen ausdehnt, und zweitens der Waren wegen, die ich in jahrelanger Arbeit gesammelt habe und die ich nicht gern hierlassen möchte.“

Als Pinnow die Grotte dann verlassen hatte, meinte Gambri, der schlaue Fanti, nachdenklich:

„Vorhin Massa Oberpriester wieder versucht haben, uns zu reden über …“

„… zu überreden“, verbesserte der junge Deutsche.

„… zu überreden, zu beziehen sein Haus im Fetischwalde auf Land. Er also nicht wollen, daß wir hier, – ganz sicher! Er hier Geheimnis haben …“

„Meinetwegen! Was geht es uns an, Gambri?! Jedenfalls sind wir Pinnow zu sehr großem Danke verpflichtet. Ohne ihn wär’s uns hier wohl recht übel ergangen.“ – –

Kaukalla wurde wie immer von den Fetisch-Priestern bis zum Rande des heiligen Waldes geleitet. Diesen selbst durfte niemand außer dem Oberpriester betreten. Der „große Fetisch“ aber ward in dem Tempel aufgestellt, der am Wege nach dem nächsten Dorfe der Wambari lag, das auch gleichzeitig König Miatoas Residenz war.

Pinnows Hütte inmitten des dichten, heiligen Haines war mit Möbeln, die aus gestrandeten Schiffen erbeutet waren, sehr behaglich eingerichtet.

Der Bewohner des Häuschen, recht übermüdet von dem anstrengenden Tagewerke, legte sich sofort zur Ruhe nieder.

Um die Mittagszeit des folgenden Tages begab er sich, wie immer eingehüllt in den Fellanzug und mit der großen, abschreckend häßlichen Kopfmaske versehen, nach dem Dorfe, das nur etwa eine Viertelstunde entfernt war. Er wollte feststellen, ob Miatoa bereits irgend etwas wegen der deutschen Sklaven veranlaßt hatte. Plötzlich vernahm er den Schall der Signaltrommeln. Immer wieder dröhnten die kunstvollen Wirbel, einzelne Schläge und Doppelschläge durch die Luft. Als er das Dorf erreicht hatte, fand er die Wambari in wilder Aufregung vor.

„Dreizehn Sklaven entflohen … Die Deutschen und der Schwede … Boot und Waffen geraubt … Unterwegs nach dem Meere …“ – Sehr bald hatte Friedrich Pinnow diese Trommelbotschaft ebenfalls vernommen.

Das war ein böser Strich durch seine Rechnung …! – Er eilte nach der Wohnung Miatoas, die außerhalb des Dorfes gelegen und mit hohen Palisaden umgeben war wie eine kleine Festung. Ein Dutzend Blockhütten, alle reich verziert und sehr sauber gearbeitet, umschloß dieser Zaun. – Miatoa empfing seinen Oberpriester, vor dem er als einzigem seiner Untertanen so ein wenig Furcht hatte, sofort mit der Nachricht von der Flucht der dreizehn Weißen.

„Bitte den „großen Fetisch“, daß er die Sklaven wieder in meine Hände fallen läßt“, befahl er rachsüchtig. „Sie haben meine Waffen geraubt und die Hütte auf der Insel angezündet. Ich weiß alles! – Geh’, – frage den „großen Fetisch“ auch, wie ich es am besten anfange, der Flüchtlinge wieder habhaft zu werden.“

Friedrich Pinnow tat scheinbar nach der schwarzen Majestät Geheiß. – Er war ratlos. Was sollte er nur beginnen …?! – Schließlich entschloß er sich, die Entwicklung der Dinge erst einmal abzuwarten.

Am nächsten Tage kam die Kunde – wieder mit Hilfe der Signaltrommeln, daß der erste Angriff auf das Boot kläglich gescheitert wäre. – Miatoa raste vor Wut. Dadurch änderte er jedoch nichts. Dann erschien Kaukalla in feierlichem Aufzuge, umgeben von allen Fetischpriestern des Dorfes, und überbrachte dem Könige der Wambari den Rat, den der Pottwalschädel angeblich erteilt hatte.

„Sperre vor dem Dorfe die Lagune durch gefällte Baumstämme ab, o Miatoa, versammle dort an den Ufern auch Deine Krieger! Wenn das knallende Boot (so war durch die Signaltrommeln die „Esperanza“ bezeichnet worden) vor dem Damme der Bäume halt gemacht haben wird, will der „große Fetisch“ Dir sagen, was Du weiter tun sollst. Befiehl Deinen Kriegern aber, nicht eher das Boot anzugreifen, bis ich es, durch den „großen Fetisch“ aufgefordert, anordne.“

Miatoa befolgte diese Anweisungen aufs genaueste. Kaukalla aber begab sich nach Eintritt der Dunkelheit heimlich in einem Nachen nach der Grotte hinaus und weihte Fritz Meyer und den Fanti in die Sachlage ein.

„Mir lag daran“, erklärte er, „die ganze verfügbare Kriegsmacht Miatoas an einer Stelle zu versammeln. Dies wird geschehen. Dann ist der Rest des Weges bis zum offenen Meere frei. Die Baumsperre der Lagune im rechten Augenblick zu beseitigen, wird mir auch schon gelingen, wobei ich stark auf die abergläubische Furcht der Neger rechne. Gambri hat doch damals von Bord der Brigg „Marie“ außer dem Grammophon noch eine Kiste mit Feuerwerkskörpern hierher gebracht. Von diesen möchte ich so einiges mitnehmen. – Im übrigen kann ich nur sagen, daß mir die Flucht unserer Landsleute sehr willkommen ist und zwar deswegen, weil sie sich im Besitze des Motorbootes befinden. Erst dachte ich anders über ihr Entweichen. Dreizehn gut bewaffnete Männer und ein „knallendes“ Boot – etwas Besseres konnten wir uns gar nicht wünschen! – Wenn die Sperre dann überwunden ist, holen wir Sie beide hier ab.“ – –

Die „Esperanza“ näherte sich langsam der Sperre. Die Lagune war hier kaum dreißig Meter breit. Weiter nach Westen zu sahen die Insassen des Motorbootes das große Dorf liegen. Im Ufergebüsch wimmelte es von Kriegern.

„Die Lage ist für uns oberfaul“, meinte Hagen zu Jürgensen. „Wir dürfen jetzt bei Tage nicht wagen, einen Durchbruch zu versuchen. Ein Pfeilregen würde uns überschütten … Machen wir kehrt und warten wir die Nacht ab.“

Die „Esperanza“ wendete kurz und legte sich an einer Sandbank zweihundert Meter aufwärts vor Anker, wo die Lagune sich seeartig erweiterte. Hier blieben die Flüchtlinge tatsächlich ganz unbelästigt.

„Die Schwarzen planen irgend eine Teufelei“, erklärte der Schwede nachmittags. „Diese Ruhe ist geradezu unheimlich. Passen wir scharf auf!“

Die Sonne ging unter. Die Nacht breitete ihre dunklen Fittiche über die Erde aus. Gleichzeitig erhob sich eine frische Brise. Gewölk kam von Süden angesegelt, überspannte bald den ganzen Himmel. Die Finsternis wurde so groß, daß man keine fünf Schritt zu sehen vermochte. Da ließ Hagen die beiden Laternen des Kutters anzünden. Es waren sehr helleuchtende Acetylenlampen mit einer Spiegeleinrichtung wie kleine Scheinwerfer, und ihre Strahlenkegel tasteten nun fortdauernd die Umgebung bis auf vierzig Meter im Umkreise ab.

Hagen berief wieder den Kriegsrat. Aber niemand fand einen Vorschlag, von dem man sich Erfolg versprechen durfte. Die Sperre zu überwinden, schien unmöglich.

Da, gerade als Jürgensen erklärte, man solle einfach die Ufer neben der Sperre bei Scheinwerferbeleuchtung unter stärkstes Feuer nehmen, bis die Wambari genug hätten und sich zurückzögen, tauchte von der nahen Sandbank her der Kopf eines einzelnen Schwimmers auf.

Es war Friedrich Pinnow …

„Die Laternen aus!“ rief er den Landsleuten leise zu. „Ich bin ein Deutscher … Nehmt mich an Bord …“

Zehn Minuten später legte ein Nachen an dem Motorkutter an. Der plumpe Kahn, in dem Pinnow gesessen hatte, wurde dann auf die Sandbank gezogen und gleich darauf sprang der Motor der „Esperanza“ knatternd an. Langsam näherte sie sich mit jetzt wieder brennenden Laternen der Baumsperre.

Am rechten Ufer saß in einem Gebüsch König Miatoa, umgeben von seinen Unterhäuptlingen. Vor einer Stunde war der Oberpriester Kaukalla zu ihm gekommen und hatte ihm von dem „großen Fetisch“ folgenden Befehl überbracht:

„Wenn auf dem knallenden Boot das leuchtende Bild eines weißen Kriegers erscheint, so lasse die Deutschen unbelästigt ziehen, wenn Du nicht willst, daß Du in wenigen Tagen von einer schrecklichen Krankheit hinweggerafft wirst. Erscheint das Bild nicht, so töte die weißen Sklaven …“

Miatoa, dem der „große Fetisch“ schon den vortrefflichen Rat mit der Baumsperre gegeben hatte, versprach, auch jetzt zu gehorchen, worauf der Oberpriester sich wieder zurückzog und … sehr bald an Bord des Kutters zum allgemeinen Erstaunen der Flüchtlinge auftauchte, die gar nicht glauben wollten, tatsächlich den gefürchteten Oberpriester der Wambari vor sich zu haben. –

Miatoa und seine Häuptlinge sahen jetzt das knallende Boot auf die Sperre zukommen. Hell beschienen die beiden Laternen die Wasserfläche. Dann verlöschten sie mit einem Schlage. Desto tiefer schien nun die Dunkelheit zu sein.

Und jetzt flammte auf der Lagune in weißem Lichte ein gespensterhaftes Bild auf: das eines weißen Kriegers mit einem Helm auf dem Kopfe. Nur ein Brustbild zwar, aber deshalb für die Wambari nicht minder furchterregend …

Daß es sich um einen jener bekannten Feuerwerkskörper handelte, wie sie in Europa jedes Kind wohl kennt, ahnten die Schwarzen nicht.

Mit Hilfe der beiden Bootshaken wurden von dem Kutter aus jetzt schnell die Hindernisse fortgeräumt. Dies dauerte immerhin eine Viertelstunde. Aber, wie Friedrich Pinnow seinen Landsleuten vorausgesagt hatte: die Wambari verhielten sich völlig ruhig. – –

Kurz nach Mitternacht langte der Motorkutter vor der Grotte in den Balibulla-Klippen an.

Abermals hier eine freudige Begrüßungsszene. Fritz Meyer drückte den Rettern warm die Hände, umarmte Friedrich Pinnow sogar.

Dieser als nunmehriger Ex-Oberpriester bat sich für ein paar Minuten Ruhe aus.

„Liebe Landsleute“, sagte er dann, „– wir sind frei! Was das für uns bedeutet, brauche ich nicht näher auszuführen. – Bevor wir nun in See stechen und zunächst auf die spanische Kolonie Rio del Oro zusteuern, will ich Ihnen noch ein Geheimnis verraten, das diese Höhle birgt. Seit Jahren bin ich nämlich Goldwäscher. In den Manka-Bergen habe ich des edlen Metalles gefunden. Wenn die Wambari mich in meiner Hütte glaubten und mich oft wochenlang nicht zu Gesicht bekamen, habe ich in jenem Goldtale gearbeitet. Die Menge des so gewonnenen Goldes schätze ich auf etwa vier Zentner. Und dieser Reichtum liegt hier in dieser Grotte verborgen, – kommen Sie – Sie sollen sehen, wo meine Schatzkammer sich befindet.“

Im Hintergrunde der Höhle gab es eine in Zapfen drehbare Steinplatte, die so geschickt eingefügt war, daß sie sich in nichts von dem übrigen Felsgestein abhob. Dahinter lag eine groß Vertiefung, und in dieser waren etwa dreißig Ledersäckchen aufgestapelt: das Gold der Manka-Berge!

Gambri stieß jetzt seinen Herrn leise an.

„Gnädig Massa, ich also recht gehabt haben tun. Was ein Geheimnis hier erstickt“, flüsterte er ihm stolz zu.

„… versteckt!“ verbesserte Fritz Meyer lächelnd.

* * *

Die „Esperanza“ führte die Deutschen und den einen Schweden wohlbehalten auf neutrales Gebiet, nach Rio del Oro. Und von dort schlugen die wackeren Männer sich dann einzeln weiter nach Deutschland durch. Nur Friedrich Pinnow, Fritz Meyer, Hagen, Jürgensen und Gambri blieben zusammen, da sie versuchen wollten, mit dem Motorkutter das Gold bis in die Heimat zu schaffen, – das Gold der Manka-Berge, das der ehemalige Oberpriester der Wambari dem Vaterlande zu schenken beabsichtigte.

Ob dieses kühne Unternehmen gelungen ist? – Vielleicht erhalten unsere lieben Leser im nächsten Bande darüber Auskunft.

Ende.

Der nächste Band enthält:

Druck: P. Lehmann G. m. b. H., Berlin.

Anmerkungen:

- ↑ „Miatoa“ (27) / „Miaota“ (2) – Beide Schreibweisen vorhanden. Einheitlich auf „Miatoa“ geändert.

- ↑ Fehlendes Wort „Im“ ergänzt.