Hauptmenü

Sie sind hier

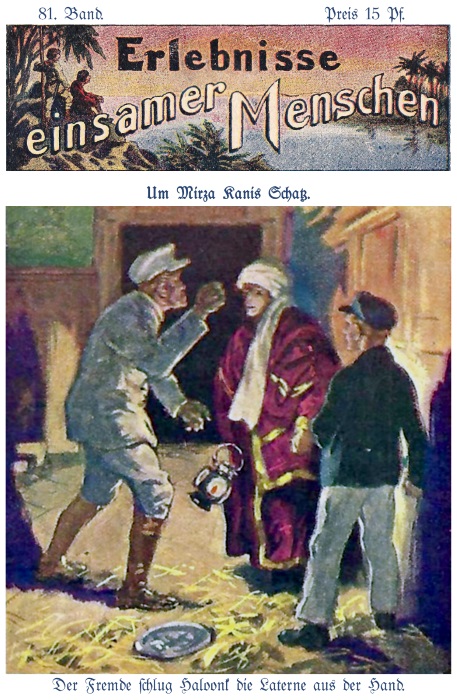

Um Mirza Kanis Schatz

Erlebnisse einsamer Menschen

(Nachdruck, auch im Auszuge, verboten. – Alle Rechte vorbehalten. – Copyright by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin 14. 1916.)

Um Mirza Kanis Schatz.

W. Belka.

1. Kapitel.

Pest an Bord!

Kapitän Jakob Nörgaard wurde zu Grabe getragen. Das Trauergefolge war, für die beiden Söhne recht demütigend, so klein, daß man eigentlich außer den drei alten Kollegen des Dahingeschiedenen nur noch von ein paar Neugierigen sprechen konnte. Es zeigte sich eben wieder, daß selbst Leute, die Jakob Nörgaard einst nahegestanden hatten, ihn für schuldig jenes Verbrechens hielten, dessen wegen er vor Jahren erst verurteilt, in der Berufungsinstanz aber „mangels Beweisen“ freigesprochen worden war. Nur die drei Seebären, verwitterte, weißbärtige[1] Gestalten, die jetzt mit ernsten, wehmütigen Gesichtern an der offenen Gruft[2] standen und den Worten des Pfarrers lauschten, der von den dunklen Wegen göttlicher Schickungen sprach, hatten dem Freunde die Treue auch in schlechten Tagen bewahrt, ein geringer Trost für die Söhne, die den Namen Nörgaard wie einen Stempel der Feme mit sich herumtrugen.

Nach der Beerdigung begaben sich die beiden einzigen Hinterbliebenen und jene drei Kapitäne – so hatte es der Verstorbene in einem hinterlassenen Briefe gewünscht, nach dem kleinen Häuschen am Elbufer, wo Nörgaard seit seiner Pensionierung, die gleichzeitig mit seiner Verurteilung erfolgt war, gewohnt hatte.

Man setzte sich in das Vorderzimmer und unterhielt sich leise und bedrückt, während Fritz Nörgaard, der vierzehnjährige Tertianer, in der Küche mit Hilfe einer Aufwartefrau schnell einen wärmenden Kaffee zubereitete. Auf dem Kirchhofe war es doch schon recht herbstlich-kühl gewesen, so daß ein heißer Trunk besonders den drei alten Seeleuten nicht schaden konnte. Außerdem hatte auch der Verblichene gewünscht, man solle seine letztwillige Verfügung ohne weitere Förmlichkeiten gleich nach dem Begräbnis im Kreise derer, die ihm nahegestanden, zur Verlesung bringen.

Nun war es so weit. Arnold Nörgaard, mit seinen zwanzig Jahren kaum viel kräftiger als der doch bedeutend jüngere Bruder, erbrach den Umschlag des Testaments und begann mit einer etwas salbungsvollen Stimme, die sich vielleicht für den ernsten Studenten der Theologie ganz gut ziemte, des Vaters Niederschrift vorzulesen.

„Liebe Kinder, liebe treue Freunde! Nun bin auch ich für immer in jenem Hafen vor Anker gegangen, der dunkel und doch verheißungsvoll mit Ruhe und Frieden jedem müden Erdenpilger winkt. Und ich war ein müder Mann geworden seit jenem Unglück, das mich als härteste Prüfung Gottes außer dem frühen Tode meines geliebten Weibes traf. Heute hier in dieser Stunde, wo ich mit so ernsten Gedanken beschäftigt bin, wiederhole ich es nochmals: Ich bin unschuldig! Ich habe den Dreimaster „Aretusa“ nicht in Brand gesteckt, um die Versicherungssumme für eine Fracht einzustreichen, die ich, wie mir das Gericht vorwarf, gar nicht geladen hatte. Meiner alten Reederei, der ich 23 Jahre treu gedient, ist[3] durch meine Schuld, eben weil ich als Kapitän für den Brand an Bord in jedem Falle die Verantwortung trage, schwerer Schaden zugefügt worden. Die „Aretusa“ war, wie Ihr wißt, ein neues Schiff, und bereits auf ihrer dritten Fahrt ging sie zugrunde.

Diesen Schaden Blank u. Roß zu erstatten, ist stets mein sehnlichster Wunsch gewesen. Wäre ich durch meine Krankheit, die ja lediglich die Folge der seelischen Erschütterungen durch jene ungerechtfertigte Anklage gewesen ist, nicht verhindert gewesen, nochmals eine längere Seereise zu machen, so hätte ich Blank u. Roß sehr wahrscheinlich die „Aretusa“ längst auf Heller und Pfennig ersetzen können.

Ihr ahnt wohl schon, daß hinter dieser meiner Behauptung ein Geheimnis steckt. Und so ist es in der Tat. Es handelt sich um nichts geringeres als um einen Schatz, dessen Versteck mir ein Sterbender in seiner letzten Minute aus Dankbarkeit näher bezeichnet hat. Daß der Mann mich getäuscht haben sollte, also etwa belogen hat, ist den ganzen Umständen nach kaum anzunehmen. Ich jedenfalls bin felsenfest überzeugt, daß er die Wahrheit sprach.

Doch – Ihr, meine geliebten Kinder und treuen Freunde, sollt selbst entscheiden. – Hört meine Geschichte, so abenteuerlich sie klingen mag, nicht mit Zweifelsucht im Herzen mit an. Ihr kennt mich: so sehr auch die Krankheit meinen Körper zermürbt hatte, mein Geist war frisch geblieben und noch frischer lebte stets die Erinnerung an jenes Abenteuer in mir, – mit allen Einzelheiten, als wäre es gestern erst geschehen. – –

Es war im Frühjahr 1897. Die „Aretusa“ befand sich auf ihrer ersten Fahrt. Wir hatten in Bombay neue Fracht für den persischen Hafen Bender Abbas bekommen, zumeist Maschinen und eiserne Werkzeuge. Das Wetter war günstig, und ich befand mich in bester Laune. Nachdem wir den Golf von Oman passiert hatten und in die Straße von Ormus gelangt waren, trat plötzlich eine Windstille ein, die uns mehrere Tage zwang, die „Aretusa“ einer scharfen Strömung zu überlassen, mit der wir weit nach Süden, immer im Angesicht der arabischen Nordküste, abtrieben. Die Hitze war mehr als erschlaffend. Jede Bewegung kostete helle Schweißtropfen. Ich habe eine derartige Backofenglut nur noch einmal im Roten Meer erlebt. – Am 5. Mai morgens weckte mich der Steuermann. Ein persischer Küstensegler sei soeben vom Ausguckmann gemeldet worden, und das Schiff komme ihm etwas merkwürdig vor, da es unter vollen, hin und her schlappenden Segeln steuerlos wie ein Trunkener umhertorkele.

Die Morgendämmerung, die es zunächst noch unmöglich machte, selbst mit Hilfe des Glases Einzelheiten des Küstenfahrers zu erkennen, wich bald einer strahlenden Beleuchtung durch die schnell höhersteigende Sonne. So sah ich denn, daß es ein alter, schmieriger, als Zweimastschoner getakelter Kasten war, der da etwa eine Seemeile vor uns mit derselben Strömung dahintrieb. Das Schiff schien von der Besatzung verlassen zu sein. Die geflickten, braunen Segel hingen in der Windstille wie armselige Wäschestücke herab. Alles in allem: der Segler bot gerade keinen für ein deutsches Seemannsauge angenehmen Anblick dar. Immerhin aber mußte es einige Zerstreuung bieten, ihn aus nächster Nähe zu besichtigen. Ich ließ daher ein Boot ausschwingen, fragte, wer freiwillig mitwolle, und ruderte dann mit drei Leuten, – die übrigen zeigten für den alten Kasten keinerlei Interesse, hinüber.

Wir machten unser Boot an einem herabhängenden Tau fest, und unser Schiffsjunge Jochem Broegel kletterte als erster an Deck, um uns eine Strickleiter herabzulassen. Jochem erschien jedoch sehr bald wieder an der Reling und rief mir ganz schreckensbleich zu: „Käptän, hie is de Buulepest an Bord!“ – Buulepest – Beulenpest …! Ihr wißt, sie ist eins der furchtbarsten Schreckgespenster des Orients. Wer nur einmal einen derartigen Kranken gesehen hat, vergißt den Anblick niemals! Und Jochem Broegel hatte in einem kleinen Hafen auf Ceylon vor kaum acht Wochen sogar dutzendweise Pestkranke zu Gesicht bekommen. Er wußte also Bescheid! – Im Nu war er an dem Tau wieder zu uns ins Boot geturnt. Hier erst erzählte er nun, daß auf dem Achterdeck in der Nähe des Steuers ein gutgekleideter Mann liege, dessen Gesicht mit den charakteristischen Geschwüren der Beulenpest bedeckt sei. Und dieser Mann lebe noch, habe hilfeflehend die Arme nach ihm ausgestreckt. Im übrigen sei keine Seele weiter zu sehen gewesen, auch kein Toter.

Wie Euch nun bekannt ist, hatte ich gerade ein Jahr vorher in Kalkutta während der furchtbarsten Epidemie dieser Art, die Indien je heimsuchte, selbst die Pest durchgemacht, war also nach einem alten Erfahrungssatz wenigstens zwei Jahre dagegen gefeit. Trotz der Bitten meiner Leute stieg ich selbst an Bord und näherte mich furchtlos dem Sterbenden, der ungeschützt in der prallen Sonne doppelte Qualen erleiden mußte. – Ja – es war ein Sterbender! Das sah ich auf den ersten Blick. Gut gekleidet und zwar nach Art der Bewohner der persischen Berglandschaft Laristan, verriet der Schwerkranke schon durch den Ausdruck des selbst jetzt noch lebhaften Auges eine Intelligenz, die dann auch in seinen mühsam in schlechtem Englisch hervorgequälten Worten zum Ausdruck kam. Er bat mich, ihn in den Schatten zu tragen und ihm Wasser zu geben. Er sei bereits völlig verschmachtet. – Ich tat nach seinen Wünschen und drückte ihm auch ein nasses Tuch auf die fieberglühende Stirn. Wasser hatte ich in einem Fasse in der Küche des Seglers schnell gefunden. – Lallend und sich oft unterbrechend vertraute er mir dann an, daß er sein Gewissen vor kurzem mit einem schweren Verbrechen beladen habe. Er sei der Sekretär eines persischen Prinzen, des Statthalters von Laristan, und aus niederer Rachgier habe er die zwölfjährige Tochter des Prinzen vor vierzehn Tagen entführt und nach einer der Inseln …

Hier versagte ihm die Sprache. Eine Lähmung hatte plötzlich seine Gesichtsmuskeln ergriffen, und, so sehr er sich auch anstrengte, er brachte keine Silbe mehr heraus. Ich sah es ihm an, wie furchtbar er darunter litt, nun sein Geständnis nicht beenden zu können. Schließlich reichte ich ihm mein Notizbuch und einen Bleistift, in der Hoffnung, daß er vielleicht noch schriftliche Aufzeichnungen machen werde. Tatsächlich war er so gebildet, in lateinischen Buchstaben verschiedenes hinkritzeln zu können. Gleich darauf verlor er das Bewußtsein und verschied.

Ich durchsuchte dann noch das Innere des Seglers, bevor ich in das Boot zurückkehrte, fand noch fünf entsetzlich entstellte Leichen und sah weiter, daß das Schiff nur Steinballast führte. – An Bord der „Aretusa“ ließ ich meine sämtlichen Kleider und sonstigen Sachen, die ich bei mir trug, sofort ausschwefeln und wusch mich selbst sehr gründlich mit einem Desinfektionsmittel, damit ich ja nicht den Ansteckungsstoff auf meinen Dreimaster schleppte. Auch der Schiffsjunge mußte sich denselben Vorsichtsmaßregeln unterziehen.

Das von dem Perser bekritzelte Blatt Papier füge ich diesem Testament bei. Ihr sollt es nachher in Ruhe betrachten. – Was jenen Küstensegler anbetrifft, so überließen wir ihn samt den Leichen seinem Schicksal. Er wird dann wohl in demselben Sturme, der uns wieder pfeilschnell während des Nachmittags nach Norden führte, untergegangen sein. Vier Tage darauf landeten wir in Bender Abbas. Das Hafenstädtchen befand sich in einer tollen Aufregung infolge der Entführung der Prinzessin Etmeh. Als ich vor der Polizei – der Polizeimeister war ein Schwede von Geburt – meine Begegnung mit dem Segler und mein Erlebnis mit dem sterbenden Sekretär zu Protokoll gegeben und auch das Papierblatt aus meinem Notizbuch vorgelegt hatte, ließ der Prinz Kirma Deng sofort mehrere Schiffe zur Fahrt nach den Bahr-el-Benat-Inseln ausrüsten. Man nahm an, daß die kleine Etmeh sich auf einer dieser Inseln befinden müsse, da der Küstenfahrer, als die „Aretusa“ ihm begegnete, nordöstlich dieses Archipels, der im Persischen Meerbusen unweit der arabischen Küste liegt, mit der Strömung dahintrieb. – Wie ich ein halbes Jahr darauf von einem befreundeten Kapitän erfuhr, waren jedoch alle Nachforschungen nach der Prinzessin umsonst gewesen.“

2. Kapitel.

Die Aufzeichnungen Mirza Kanis.

An dieser Stelle machte der Student eine Pause, da auch in dem Testament ein paar Zeilen Zwischenraum gelassen waren. Dann las er weiter:

„Den schriftlichen Aufzeichnungen des Sekretärs hatte der Polizeimeister in Bender Abbas keinerlei Bedeutung beigemessen, hatte mir vielmehr erklärt, Mirza Kani wäre ein so durchtriebener Schurke gewesen, daß dessen zum Teil unverständliche Angaben über Lage und Aussehen der Insel sicherlich glatt erfunden wären, um den armen Vater auf eine falsche Spur zu lenken; besonders trüge die Bemerkung Mirza Kanis, er wäre auf jenen Inselchen zufällig auf einen großen Schatz gestoßen, den Stempel bewußter Unwahrheit und wäre nur zu dem Zweck hinzugefügt, um den Prinzen Deng zu verhöhnen, da dieser selbst seit Jahren eifrig nach Reichtümern suche, die einer seiner Vorfahren in Gestalt von Goldbarren und Edelsteinen bei einem Einfall räuberischer Afghanen irgendwo verborgen haben sollte.

Kurz, man hat mir damals in Bender Abbas sehr bald mein Notizbuch zurückgegeben. Und deshalb bin ich jetzt auch in der Lage, das von Mirza Kani beschriebene Blatt beifügen zu können.

Wenn Ihr, meine lieben Kinder und Freunde, nun das Blatt Papier aus meinem Notizbuch betrachten wollt, so werdet Ihr zunächst, ins Deutsche übersetzt, obenan folgende Worte finden:

„… höchste Sonne … nach Laristan … nicht Unter

und

Auf … Priestermütze … Sonnenauf …!“

Die Zwischenwörter sind unleserlich und trotzen aller Enträtselungsversuche. – Dann kommt so etwas wie eine Zeichnung, die man mit dem Bilde eines breitkrempigen Hutes vergleichen kann. Auffallend ist, daß Mirza Kani an den beiden äußersten Stellen des Hutrandes so etwas wie eine Stange mit einem liegenden Kreuz darauf und an der einen Seite des Hutkopfes ein stehendes Kreuz hingemalt hat. – Fraglos sollen dann die nächsten Worte diese unklare Zeichnung näher beschreiben:

„Insel … großer Felsen … Bäume … Höhle … unterirdisch … Tempel … Schätze … Diamanten … suchen …“

Auch hier sind wie oben die verbindenden Wörter nicht zu entziffern. –

Erst nach meiner Pensionierung habe ich dann in müßigen Stunden versucht, diese Aufzeichnungen zu deuten, das heißt also, die fehlenden Wörter zu ergänzen. Jahre gingen hin. Aber – plötzlich kam mir eines Abends dann die Erleuchtung. – Ich will mich nicht lange hier mit Erklärungen aufhalten, sondern gleich angeben, wie ich Mirza Kanis Worte und auch die Zeichnung nunmehr gedeutet habe. – – Die Insel liegt unter der höchsten Sonne nach Laristan, das heißt nach Norden zu, weder nach Sonnenaufgang, noch nach Sonnenuntergang zu, – also in der Mitte, und zwar in der Mitte einer Reihe anderer Inseln als deren nördlichste. Diese Inseln können nur die Bahr-el-Benat-Eilande sein. Dafür ließen sich verschiedene Beweise anführen. Nun die Zeichnung. Der breitkrempige Hut ist die Insel. Der später erwähnte große Felsen in Gestalt einer persischen Priestermütze, also eines abgestumpften Kegels, ist der Hutkopf. Die Striche am Rande der Krempe mit den liegenden Kreuzen obenauf sollen zwei am Inselstrande stehende, auffällige Bäume, wahrscheinlich Palmen, sein, und zwar dürften sie je an einer Seite des Strandes, nicht etwa beieinander, zu finden sein, vielleicht der eine am Ost-, der andere am Westufer. Das Kreuz an der einen Seite des Hutkopfes schließlich, und zwar dürfte der Punkt an der Westseite des Felsens zu suchen sein, kann nur auf den Eingang zu einer Höhle hinweisen, in deren Nähe (vielleicht!) ein Tempel steht, in dem die Schätze zu finden sind. – –

Mein Wunsch und Wille ist es, daß meine Söhne nach meinem Tode an Ort und Stelle, also im Gebiet des Bahr-el-Benat-Archipels, Nachforschungen anstellen, ob ihr alter Vater geistig noch frisch genug gewesen ist, ihnen den rechten Weg zu den Schätzen Mirza Kanis zu weisen. In meinem Schreibtisch werdet Ihr ein Sparkassenbuch über 2000 Mark finden. Diese mühsam mir abgedarbte Summe wird es Euch ermöglichen, bis nach einem arabischen Küstenorte am Persischen Meerbusen zu gelangen. Alles weitere überlasse ich Euch, meine Kinder! Seid vorsichtig, vertraut Euch niemandem an, hört lediglich auf den Rat meiner drei erprobten Freunde …“ – –

Der älteste der alten Seebären schüttelte zweifelnd den Kopf.

„Euer guter Vater war stets ein wenig Phantast“, meinte er. „Schade um die zweitausend Mark …!“

Der zweite dagegen erklärte, es sei eine Ehrenpflicht für Fritz und Arnold, dem Wunsche des Verstorbenen nachzukommen, zumal an der ganzen Geschichte ohne Zweifel etwas daran sei.

Der dritte enthielt sich jedes Urteils, meinte nur, die Söhne müßten am besten wissen, ob sie Zeit und Geld aus Anhänglichkeit an den lieben Toten opfern wollten.

Dann erhob sich Arnold Nörgaard, der angehende Theologe, von seinem Stuhl, sprach ein langes und breites Wort[4] über Kindespflicht, über die Verwerflichkeit des Strebens nach irdischem Reichtum, und so weiter.

Fritz ließ den Bruder seine lange Reden nur zum Teil halten, unterbrach ihn plötzlich und sagte:

„Ich weiß schon, worauf Du hinauswillst: Du gedenkst Vaters Wunsch unbeachtet zu lassen, verkriechst Dich dahinter, daß man nicht dem Gelde nachjagen soll …! Dir fehlt es eben an Unternehmungslust, Du bist ein gelehrter Stubenhocker, fürchtest wohl auch die Unbequemlichkeiten, die …“

Arnold hatte ihm mit strenger Handbewegung Schweigen geboten.

„Du irrst!“ sagte er, sich höher aufrichtend. „In meinen Adern ist genug von dem lebendigen Seemannsblute meines Vaters enthalten, um ohne Bedenken dem Wunsche dieses Testamentes zu entsprechen! Allerdings – nach Gold lüstet es mich nicht, wohl aber danach festzustellen, was aus der kleinen Prinzessin geworden …!“

3. Kapitel.

Der Fremde.

El Makri ist ein winziges Küstennest in der tiefsten Südecke des Persischen Meerbusens. Aber auch hier hat sich seit langem ein Engländer festgesetzt und den ganzen Handel des Hinterlandes an sich gerissen. Nur eine holländische Firma macht ihm noch Konkurrenz, und die Vertreter der beiden in El Makri vertretenen europäischen Nationen hassen sich denn auch so gründlich wie nur möglich, verleumden sich gegenseitig bei den umwohnenden arabischen Stämmen und spielen sich, wo es nur angeht, einen bösen Streich.

Im Februar 1905 war in El Makri mit einem Küstendampfer, der nur alle zwei Monate erschien, ein Brüderpaar eingetroffen, und zwar junge Deutsche, die, wie sie überall erzählten, nach einem in den Gewässern des Persischen Meerbusens verschollenen Verwandten suchen wollten. Sie hatten eine harmlose Geschichte von einer verschwundenen deutschen Brigg bereit, die auch geglaubt wurde. Schon am dritten Tage ihrer Anwesenheit in El Makri begannen die Brüder Nörgaard nach einem Segelboot Ausschau zu halten, das sie für eine Fahrt nach den am nordwestlichen Horizont gerade noch sichtbaren südlichsten Inseln der Bahr-el-Benat-Gruppe mieten wollten. Die englische Handelsfirma Haloonk u. Ko. besaß nun einen hübschen Kutter, den sie den Deutschen aber um keinen Preis überlassen wollte, lediglich wohl aus einem unbestimmten Mißtrauen heraus, daß die Nörgaards womöglich doch nur verkappte Handelsspione seien, die hier die Verhältnisse für eine beabsichtigte deutsche Niederlassung prüfen sollten. So mußten die Brüder sich schließlich an den Holländer van Houtens wenden, der auch ein passendes Fahrzeug zur Verfügung hatte.

van Houtens, ein älterer Mann, überließ es ihnen, schon um die Engländer zu ärgern, und verschaffte ihnen dann auch den nötigen Proviant für eine Fahrt von acht Tagen, nachdem er sich überzeugt hatte, daß die beiden jungen Deutschen vom Segeln eigentlich mehr verstanden als er selbst.

Außer Lebensmitteln und Trinkwasser nahmen die Brüder noch mancherlei mit, was sie für die kurze Reise nötig zu haben glaubten, so auch zwei alte Vorderladerflinten, Pulver, Blei, Zündhütchen und einen Revolver.

Die Brüder warteten günstigen Wind ab und stachen am Morgen des 22. Februar dann in See.

Nur zum Schein nahm der am Steuer sitzende Fritz Kurs auf el-Benat-Schirsa, die größte und südlichste der Inseln. Kaum wurde dann drei Stunden später die Luft dunstig, so daß man selbst mit einem guten Fernglase von El Makri aus das Boot nicht mehr hätte sichten können, als die „Wilhelminje“, so hieß das Segelboot, den Bug mehr nach Norden drehte und die nördlicheren Eilande zu erreichen suchte.

Am Abend erst kamen die ersten dieser Inselchen in Sicht, da mittlerweile der Wind fast ganz eingeschlafen war.

Die Sonne war, in dichte Dunstmassen gehüllt, in einer Weise untergegangen, die auf einen Witterungsumschlag hindeutete.

Als Arnold den Bruder hierauf aufmerksam machte, meinte Fritz ebenfalls, er traue der Geschichte nicht ganz und es wäre wohl ratsam, eines der Inselchen anzulaufen und in einer geschützten Bucht vor Anker zu gehen.

Die Fahrt hier in den von Korallenriffen überall bedrohten Gewässern war jetzt bei der schnell zunehmenden Dunkelheit äußerst gefährlich. Es gehörte die größte Achtsamkeit des Steuermannes der „Wilhelminje“ dazu, die Untiefen zu vermeiden. Noch schlechter sah es mit dem Anlaufen einer der Inseln aus. Erst die fünfte, die man umrundete, um nach einem sicheren Ankerplatz zu suchen, schien, soweit noch zu erkennen, eine tief in die Felsmauern des Gestades einschneidende Bucht zu haben, die anzusteuern es sich voraussichtlich verlohnte.

Fritz, der noch immer als der auf dem Wasser erfahrenere das Steuer führte, lenkte gerade in einen schmalen Kanal zwischen zwei Klippenreihen ein, als ein paar heftige Windstöße einen nahenden Sturm anzeigten.

Während Arnold Nörgaard nun schleunigst das Großsegel reffte, hatte der Jüngere alle Mühe, das urplötzlich wie ein wildgewordener Renner dahinschießende Boot den Klippen fernzuhalten. Die Insel war noch etwa fünfhundert Meter entfernt, als mit drohendem Heulen der Sturm einsetzte und dies sofort mit solcher Stärke, daß die „Wilhelminje“ förmlich einen Satz nach vorwärts machte und … im gleichen Augenblick sich auch mit schwerem Stoß zwischen zwei niedrigen Korallenbänken wie in einer Wiege festrannte. Der Mast ging dabei splitternd über Bord und lag nun auf Backbordseite mit der ganzen Last der schnell durchfeuchteten Segel im Wasser.

Die Lage der Brüder war kritisch. Sie durften keinen Augenblick zögern, wenn sie den Inselstrand erreichen wollten, bevor hier innerhalb der Klippen eine Brandung donnerte, die sie verschlingen mußte. Noch war es möglich, auf das Felseneiland schwimmend zu gelangen. Wie lange, und auch dieser Rettungsweg war verschlossen …!

Fritz, der allzeit tatkräftige, begann schon die wertvollste Habe in ein Stück Ölleinwand einzupacken. Der Ältere wollte ihm dabei helfen. Doch jener lehnte ab, indem er ihm zurief:

„Hurtig – schwimme zum Strande hinüber! Ich bin der ausdauerndere von uns. Mir macht es nichts, auch gegen ein paar Wogen anzukämpfen.“

Arnold Nörgaard zögerte noch, bis Fritz ungeduldig wurde. – „Willst Du hier vielleicht ertrinken, wo wir so kurz vor dem Ziele sind?!“ – Das genügte. Der Student stürzte sich, so wie er war, ins Wasser.

Sein Bruder aber band an das fertige Bündel ein paar Ruder und Bretter fest, um es schwimmend zu erhalten, befestigte noch ein Seil daran und vertraute sich dann auch dem Meere an.

Es war keine leichte Arbeit für den Knaben, mit dem schweren Packen im Schlepptau sich durch die erregten Wassermassen hindurchzuarbeiten. Von der Insel konnte er jetzt nichts mehr sehen. Nur der Donner der Hauptbrandung verriet ihm die Richtung. Und deshalb landete er schließlich auch, völlig erschöpft und überall am Körper zerschunden, an einer ganz anderen Stelle an Land als der Ältere, und zwar schon ein Stück in der Bucht, die der „Wilhelminje“ hatte Schutz bieten sollen.

Taumelnd erkletterte Fritz Nörgaard hier das Ufergeröll, sank dann aber, plötzlich das Bewußtsein verlierend, kraftlos zusammen.

Wie lange er ohnmächtig gewesen, konnte er nachher nicht sagen. Als er erwachte, lag er jedenfalls in völliger Dunkelheit auf einem mit einer Decke versehenen Lager von weichem, trockenem Seegras. Um seinen Kopf war ein Tuch gebunden, sicher als Verband für den bösen Riß an der Schläfe, den ihm eine heimtückische Korallenzacke beigebracht hatte.

Nachdem er seine Gedanken gesammelt hatte, wurde ihm erst die tiefe Stille so recht bewußt, die ihn umgab. Kein Laut war hier in dieser rabenschwarzen Finsternis zu hören, nicht einmal das geringste Rauschen des Meeres, – nichts, nichts.

Dann – in der Ferne ein Geräusch, als ob eine Tür geschlossen würde. Der leise, dumpfe Knall hallte verstärkt wider, als verbreite er sich durch einen weiten, gewölbten Raum.

Ein paar Sekunden abermals diese drückende Stille. Dann irgendwoher leise Schritte, und gleich darauf ein rötlicher Schein …

Das ist sicher Arnold, dachte der Knabe frohen Herzens. Und so rief er denn: „He Bruder, – hier bin ich!“

Der Lichtschimmer wurde stärker. Jetzt bog eine Gestalt in den Raum ein, in dessen Ecke sich Fritz Nörgaards Lager befand.

Es war nicht Arnold, – nein …! – Der Jüngere der Brüder saß vor Staunen und Schreck ganz regungslos da. – Welch’ seltsame Erscheinung nur …! Was sollte er wohl aus diesem Wesen machen, das da, gehüllt in einen wunderlichen Anzug von buntfarbigen Seidenstoffen und mit einer ebenso seltsamen Kopfbedeckung auf dem Haupte, elastischen Ganges auf ihn zukam, in der Linken eine qualmende Fackel haltend, in der Rechten aber eine flache Tonschale, die offenbar gefüllt war …?!

Der Fremde hatte ein edel geschnittenes, bartloses Gesicht, dunkle, mandelförmige Augen und einen Mund mit leuchtend roten Lippen. Der Ausdruck in den feinen, mädchenhaft weichen Zügen war ernst und schwermütig.

Voller Spannung wartete Fritz nun auf die ersten Worte, die der Unbekannte sprechen würde. Dieser blieb dicht vor ihm stehen, schaute ihn mit einem kaum merklichen, zufriedenen Lächeln an und sagte nun etwas mit sehr wohlklingender Stimme, was Fritz jedoch nicht verstand. Es war eine ihm gänzlich fremde Sprache, deren der Mann sich bediente, dessen Alter man auf kaum zwanzig Jahre schätzen konnte.

Fritz schüttelte daher auch mehrmals sehr energisch den Kopf und erwiderte auf Deutsch:

„Ich verstehe nur diese meine Muttersprache, außerdem ein wenig englisch und französisch.“

Das half. Der Fremde sagte jetzt in sehr schlechtem Englisch, indem er die Wörter mühsam zusammensuchte:

„Bist Du wieder kräftig genug, um etwas essen zu können …?“

Essen …!! – Das klang dem ausgehungerten Fritz wie Musik!

„Ja – wenn ich nur recht viel zum Essen hätte!“ erwiderte er munter, indem er verlangend nach der Schüssel schielte.

Der Unbekannte lächelte wieder und stellte das Gefäß vor den Knaben auf den mit Steinplatten ausgelegten Boden. Es enthielt zur Hälfte Datteln, zur Hälfte abgekochte Muscheln. Zwischen beidem war ein großes, grünes Blatt ausgebreitet.

Inzwischen hatte Fritz mit schnellem Blick sich auch in dem Raume umgesehen, in dem er sich befand. Es war eine mittelgroße Halle, in der nur an der einen Wand ein aus hellen Steinen gebauter Altar mit einem bunten Götzenbilde stand. Die Decke und die Wände waren aus einem rötlichen Holze hergestellt, das hier und da völlig unter goldig glänzenden Malereien verschwand. All diese primitiven Wand- und Deckengemälde waren eine Verherrlichung der Macht des Feuers, sowohl der nützlichen als auch der schadenbringenden. Zu beiden Seiten des Altars befanden sich Türöffnungen. Die Türen selbst waren nach außen hin weit geöffnet. Als einziger Beleuchtungskörper hing von der Mitte der Decke eine flache, kupfergetriebene Schale an drei Ketten herab, die, wie sich später zeigte, zum Verbrennen wohlriechender Hölzer bestimmt war.

Während Fritz nun mit gutem Appetit zu essen begann, lehnte der Fremde neben ihm an der Wand und sah ihm schweigend zu. Bald wurde dem Jungen diese Stille jedoch lästig. Er hätte zu gern gewußt, wer der Unbekannte war, der einen nicht minder geheimnisvollen Eindruck machte als die ganze Umgebung.

So fragte er denn, wieder in seinem holprigen Schulenglisch:

„Bitte, wollen Sie mir nicht erklären, wie ich hierher gelangt bin?“

„Ich habe Dich getragen. Du warst wie ein Toter.“

„Und – wer sind Sie? Könnte ich nicht auch erfahren, wo ich mich befinde?“

„Wer ich bin?!“ Das klang so leise und traurig. „Vielleicht sage ich es Dir später einmal. – Dies hier aber ist die Haupthalle eines Tempels der Feueranbeter, der vor vielen Jahren in einer Höhle der Insel errichtet wurde.“

Fritz Nörgaard hatte schon vorhin blitzartig die Vermutung erwogen, ob nicht ein Zufall Arnold und ihn gerade auf die gesuchte Insel geführt haben könnte. Als der Fremde jetzt von dem Tempel und der Höhle sprach, tauchte derselbe Gedanke in dem Knaben abermals auf. Er dachte an die Mitteilungen in dem Testament des Vaters, an das Blatt Papier aus dem Notizbuch. Auch dort war ja von einem Tempel und einer Höhle die Rede.

Er mußte Gewißheit haben …! Und so bat er den Fremden denn, ihm mitzuteilen, ob auf dieser Insel am Strande vielleicht zwei besonders in die Augen fallende Bäume ständen.

Jener nickte. „Es sind zwei alte Dattelpalmen von großer Länge. Die eine erhebt sich am West-, die andere am Ostufer.“

Fritz hatte plötzlich seinen Hunger vergessen, stellte die Schüssel hin und erhob sich. Er fühlte sich wieder ganz frisch. Bevor er aber noch eine weitere Frage an den Fremden richten konnte, sagte dieser schon:

„Du mußt mir die volle Wahrheit eingestehen. Weshalb bist Du und der andere Mann (damit konnte nur Arnold gemeint sein!) in dem Segelboot nach den Benat-Inseln gekommen? Was sucht Ihr hier? – Belüge mich nicht! Es wäre nur zu Deinem Nachteil! Ich habe an Deiner Frage nach den zwei Palmen gemerkt, daß Dir die Tempelinsel hier nicht unbekannt ist.“

4. Kapitel.

Glücklich entronnen.

So leicht es Fritz auch bisher geworden war, das gut ersonnene Märchen zu erzählen, aus welchem Grunde Arnold und er von Europa herübergekommen wären bis hier in diesen entlegenen Winkel des Persischen Meerbusens, dem Fremden gegenüber, der ihn jetzt mit so sprechenden Augen forschend anblickte, versagte ihm plötzlich die Zunge. Er wurde verlegen, zögerte mit der Antwort und mußte von dem Unbekannten erst ein zweites Mal aufgefordert werden, ehe er stockend erwiderte:

„Es ist ein Geheimnis recht seltsamer Art, um das es sich handelt. Ich darf darüber nichts sagen, jedenfalls aber nur mit Zustimmung meines Bruders.“

„Und doch werdet Ihr mir alles erklären müssen“, meinte der Fremde mit Nachdruck. „Ich will Klarheit haben, mit wem ich hier zusammengetroffen bin.“

Inzwischen hatte Fritz die erste Verlegenheit überwunden. Er war ein aufgeweckter Junge, und die Gewißheit, sich tatsächlich jetzt auf der von Mirza Kani beschriebenen Insel zu befinden, hatte plötzlich einen neuen, seltsamen Gedanken in ihm auftauchen lassen. Freilich, diese Vermutung war so abenteuerlich, widersprach so sehr der Möglichkeit, daß ein kleines Mädchen auf einem einsamen Felseneiland viele Jahre allein gehaust haben sollte, daß in ihm gleichzeitig auch nur zu wohlberechtigte Zweifel aufstiegen, – trotzdem ließ ihn dieser Gedanke jedoch nicht mehr los. Mit ganz anderen Augen musterte er jetzt den Fremden, in dem er eben niemand anders als die inzwischen zum jungen Mädchen herangereifte Prinzessin Etmeh vor sich zu haben glaubte. Wie gesagt, Fritz war[5] über seine Jahre hinaus entwickelt.

Gerade als er nun ohne weiteres dieser seiner Vermutung auch Ausdruck geben wollte, bemerkte er, daß der – oder die? – Unbekannte lauschend den Kopf zur Seite wandte. Gleichzeitig hörte er auch ganz in der Nähe vorsichtige Schritte, sah auch, daß der eine Eingang links von dem Altare, durch den auch der Fremde erschienen war, durch ein Licht erhellt wurde.

Sofort dachte er an Arnold, weiter auch daran, daß in der Zeichnung des persischen Sekretärs sich an der einen Seite des Hutkopfes oder Felsenhügels ein stehendes Kreuz befunden hatte, so daß der Bruder hierdurch vielleicht den Zugang zu der Höhle entdeckt haben mochte, nachdem ihm die Palmen eben gezeigt hatten, wo sie beide halb gezwungen gelandet waren … Ja, es konnte nur Arnold sein …! Und doch – woher das blendend weiße Licht, das jetzt immer stechender wurde und das nur aus einer elektrischen oder einer durch Acetylen gespeisten Laterne herrühren konnte …?!

Dieses Licht beunruhigte ihn etwas.

Dann tauchte plötzlich auch die Lichtquelle in dem Eingang auf. Es war eine Laterne, und ein auffallend großer Mann trug sie in der Hand, dessen Gesichtszüge jedoch nicht deutlich zu unterscheiden waren.

Arnold war es nicht …! – Aber, – wer sonst in aller Welt …?

Der Knabe schaute nach dem rätselhaften Fremden hin. In dessen Antlitz drückte sich ebenfalls Besorgnis und gespannteste Aufmerksamkeit aus. Mithin wußte auch der Unbekannte nicht, wer der neue Ankömmling war.

Dieser hatte sich schnell genähert. Dann ein spöttisches, heiseres Auflachen …

Oh – dieses Lachen hatte Fritz bereits vernommen, – mehrmals, und zwar in den letzten Tagen.

Es kam aus dem breiten, stets so höhnisch zuckenden Munde des Inhabers der Firma Haloonk u. Ko., des dürren Master James Haloonk …

Und jetzt sagte der Engländer auch schon:

„Wünsche allerseits guten Morgen! – Wer ist denn dieser junge Perser da, he …?! – Antworte mir, kleiner deutscher Spitzbube …! Du siehst ja doch, daß ich hinter Eure Schliche gekommen bin. James Haloonk läßt sich so leicht nicht betrügen …! Hätte ich Euch in meinem Kutter verfolgt, so würden Euch die großen weißen Segel aufgefallen sein. Aber ich besitze ja noch ein kleines, flinkes Motorboot …! Na jedenfalls bin ich jetzt auch hier, und wir werden uns mal recht eingehend darüber unterhalten, welches der wahre Zweck dieser Eurer Segelpartie gewesen ist.“

Fritz wäre dem langen Menschen nur zu gern an die Kehle gesprungen. Vielleicht hätte er auch wirklich den Versuch gemacht, den Engländer zu überwältigen, wobei er wohl von dem Fremden unterstützt worden wäre. Zum Glück aber fiel ihm noch rechtzeitig ein, daß James Haloonk sicherlich nicht allein nach der Insel gekommen war und daß man es somit nicht allein mit ihm zu tun hatte. Außerdem sorgte Fritz sich auch um den Bruder. Und daher fragte er jetzt mit deutlich erkennbarer Unruhe:

„Haben Sie meinen Bruder schon gesprochen, Master Haloonk? Er ist der ältere von uns, und …“

Wieder lachte der Engländer voll teuflischen Hohnes.

„Der ist gut aufgehoben, sehr gut sogar, trägt hübsche feste Armbänder aus Hanf und wird zärtlich bewacht …!“ sagte er triumphierend. „Er hat mir im übrigen schon alles gestanden. Und wenn ich von Dir, mein Bursche, die Geschichte nochmals hören will, so geschieht es nur, um nachzuprüfen, ob Dein Bruder nicht in Kleinigkeiten doch gelogen hat.“

Fritz war überrascht. Daß Arnold so leicht das wertvolle Geheimnis sich hatte entreißen lassen, hatte er doch nicht gedacht.

Da geschah mit einem Male etwas ganz Unerwartetes.

Der Fremde, der bisher in nachlässig-sicherer Haltung an der Mauer gelehnt und den Engländer scharf beobachtet hatte, sagte jetzt mit lauter Stimme in wieder mühsam zusammengesuchten englischen Brocken:

„Der Mann da lügt!“ Und die erhobene, zarte, kleine Hand deutete auf Haloonk. „Er lügt …! Laß Dich nicht täuschen, behalte Dein Geheimnis für Dich! Dein Bruder hat ihm nichts verraten. – Ich sehe es seinem Gesicht an, daß er Dich überlisten will!“

Mit einem wilden Fluch trat James Haloonk da ganz dicht an den jungen Perser heran.

„Gelbe Kröte, Dir werde ich das Maul schon stopfen …!“ brüllte er, indem er die Rechte nach ihm ausstreckte. Sein verzerrtes Gesicht, die wie bei einer Bulldogge vorstehenden, gefletschten Zähne und das rachsüchtige Flimmern in den Augen verrieten nichts Gutes.

Doch der Perser wartete irgendeinen rohen Griff nicht ab. Blitzschnell fuhr seine kleine Faust nach der Laterne. Diese flog Haloonk aus der Hand, fiel auf den Steinboden; das Glas zerbrach klirrend, eine hohe Stichflamme schoß empor; dann tiefe Dunkelheit.

Ehe Fritz Nörgaard noch recht zum Bewußtsein dessen kam, was soeben geschehen, fühlte er, wie er eilig fortgezerrt wurde, hörte er eine Stimme, die ihm ein: „Vorsicht – leise!“ zuflüsterte.

Hinter den beiden Davonhuschenden ertönten Haloonks greuliche Flüche her. Dann rieb der Engländer ein Zündholz an …

Da – durch die eine Türöffnung schlüpften soeben die beiden Flüchtenden hinaus. Mit ein paar Sätzen war Haloonk hinter ihnen her. Doch … das Zündholz erlosch, als er gerade in dem Eingang zum Nebenraum angelangt war.

Ein zweites flammte auf … – Zu spät. Die beiden waren spurlos verschwunden …

* * *

Fritz Nörgaard ließ sich willenlos von der kleinen Hand mit fortziehen. Was der junge Perser sich eigentlich von dieser Flucht versprach, wo der Engländer ihnen doch so dicht auf den Fersen war, begriff er nicht recht.

Eben war Haloonks erstes Zündholz erloschen, als der Fremde plötzlich stehen blieb und abermals flüsterte: „Vorsicht! Ganz tief den Kopf!!“

Fritz hörte gleichzeitig ein leises Kreischen wie von Metallteilen, die sich aneinander reiben. Ein paar Schritte noch mußte er tiefgebückt vorwärtstappen, dann drängte der Perser sich an ihm vorbei; abermals das leise Kreischen und ein Geräusch, als ob schwere Steinplatten dumpf aufeinanderstoßen.

Und wieder übernahm der Fremde nun die Führung. Es ging eine Steintreppe nach oben, die vier Absätze und im ganzen dreiundfünfzig Stufen hatte. Plötzlich bemerkte der Knabe dann einen schwachen Lichtschimmer. Die beiden Flüchtlinge befanden sich jetzt in einem schmalen Felsengang, der stellenweise künstlich erweitert, sonst aber fraglos von den Naturgewalten geschaffen war.

Vorn wurde es heller und heller. Jetzt ließ der Perser die Hand des Knaben los, und gleich darauf standen die beiden in einem Felsenkessel mit steilen Wänden, über dem der sonndurchglühte, klare Himmel sich ausspannte.

Erstaunt, schon mehr ungläubig, schaute Fritz sich um. Der Boden des fast kreisrunden Kessels, dessen Wand etwa acht Meter hoch sein mochte, war ziemlich glatt und mit einem grauschwarzen Steingrus bedeckt. An einer Stelle buchtete sich die Felswand nach innen ein, und dieser geschützte Platz war durch Steinplatten in eine Art Wohnraum abgeteilt. Dann gab es hier noch – und das war Fritz zuerst ins Auge gefallen! – einen der Äste beraubten starken Baumstamm, der offenbar als Leiter diente, um oben auf den Rand dieses Schlundes zu gelangen. Noch manches andere sah der Knabe, was mit aller Bestimmtheit darauf hindeutete, daß der Fremde hier ständig wohnte. So stand an der einen Seite neben der Felsaushöhlung ein Herd aus Steinen, in dem ein Feuer vor kurzem noch gebrannt haben mußte. Die Asche glühte noch. Auf der anderen Seite war aus Ästen und flachen Steinen recht geschickt etwas wie ein offener Vorratsschrank errichtet, in dem in primitiven Tonschüsseln allerlei Lebensmittel standen: Vogeleier, Datteln, Fische, eßbare Muscheln und anderes.

Der Fremde hatte geduldig gewartet, bis Fritz Nörgaard sich genügend umgeschaut hatte. Jetzt sagte er, und ein seltsames Lächeln, halb Wehmut, halb Stolz, spielte dabei um seinen Mund:

„Hier habe ich sieben Jahre zugebracht. Erst hatte ich noch eine alte, halb irre Frau als Wächterin bei mir. Sie ist vor einem halben Jahre gestorben.“

Fritz hatte schnell im Kopf diese sieben Jahre mit den Aufzeichnungen des persischen Sekretärs und den im Testament des Vaters enthaltenen Daten verglichen.

Ja – es mußte Etmeh sein, die kleine Prinzessin …!

Und halb unbewußt drängten sich ihm nun die Worte über die Lippen:

„Du bist die Tochter des Prinzen Kirma Deng … Ich kenne Deine Leidensgeschichte.“

Über das zarte Antlitz des Fremden ging ein Ausdruck maßlosen Erstaunens hin.

„Woher weißt Du das alles?! Wer bist Du …?! – Ich will es nicht leugnen: ich bin Etmeh …!“

Fritz Nörgaard riß unwillkürlich seine blaue Schirmmütze vom Kopf und verbeugte sich.

Etmeh nickte ihm freundlich zu.

„Setzen wir uns dorthin.“ Sie wies auf eine Art Bank aus aufgeschichteten Steinen. „Und dann wollen wir uns gegenseitig berichten, was hier notwendig aufgeklärt werden muß.“

5. Kapitel.

Doch mit des Geschickes Mächten …

Zuerst erzählte Fritz. Das nahm nicht viel Zeit in Anspruch, da er sich möglichst kurz faßte.

Etmehs Schilderung ihrer seltsamen Abenteuer war dagegen weit ausführlicher.

Mirza Kani hatte die Prinzessin mit Hilfe seiner schwachsinnigen, dabei aber doch recht schlauen und ihm willenlos ergebenen Mutter entführt, dann die nördlichste der Inseln der Bahr-el-Benat-Gruppe, die am dichtesten von Korallenriffen umgeben war, als vorläufiges Versteck für Etmeh und seine Mutter gewählt und auf dem Eiland durch einen merkwürdigen Zufall, bei der Verfolgung eines von ihm angeschossenen marderähnlichen Tieres den Zugang zu der Höhle entdeckt, die unterhalb des riesigen Steinkolosses lag, dessen oberer Teil den Felsenkessel in sich einschloß. Sofort hatte er sich dahin entschieden, Etmeh und deren Wärterin, seine Mutter, in den unterirdischen Räumen, die durch eine geheime Treppe mit dem Felsenkessel verbunden waren, einzusperren, hatte ihnen für ein halbes Jahr Lebensmittel dagelassen und war schleunigst wieder abgefahren, da auf seinem Schiffe bereits zwei Leute an der Beulenpest gestorben waren. Die beiden Frauen hatten sich dann in der hohlen Spitze des Felshügels so gut es ging wohnlich eingerichtet. Etmeh war der Alten stets gehorsam gewesen und hatte auch nie an Flucht gedacht, da Mirza Kani mit raffinierter Verschlagenheit ihr eingeredet hatte, daß ihr Vater ihr nach dem Leben trachte, weil sie in Wirklichkeit nicht sein eigenes, sondern nur ein angenommenes Kind sei, deren Zugehörigkeit zur Familie ihm nur Unglück gebracht hätte. Auch die Alte hatte Etmeh so schlau diese Lügen stets von neuem aufgetischt, daß das Mädchen schließlich ganz fest daran glaubte, und dies bis heute, wo sie endlich die Wahrheit erfuhr: daß ihr Vater sie aufs eifrigste habe suchen lassen und daß Mirza Kani sie lediglich aus Rachsucht auf die Insel gebracht habe.

Nachdem Fritz Nörgaard dann nochmals auf Etmehs Zureden eine kräftige Mahlzeit eingenommen hatte, erkletterten beide mit Hilfe des Baumstammes die Spitze des Felsenhügels, auf dessen mauerkranzähnlicher Plattform am Außenrande genug Felstrümmer lagen, um sich dahinter verbergen zu können.

Umsonst spähten Etmeh und Fritz jedoch nach dem Motorboot und nach Haloonk aus. Die Insel, deren größter Durchmesser vielleicht zweitausend Meter betrug, lag wie ausgestorben da. Nur Seevögel in dichten Schwärmen umkreisten den Strand und die Klippen.

Hier oben auf diesem Ausguck richtete Fritz an die junge Perserin dann noch eine ganze Menge Fragen, um noch genaueren Aufschluß über deren seltsames Dasein auf der Insel zu erhalten. So erfuhr er, daß Etmeh, als der von Mirza Kani zurückgelassene Proviant aufgezehrt gewesen war, nach vielem Suchen endlich auch den geheimen Ausgang aus der Tempelhöhle gefunden hatte und daß die Frauen dann wie richtige Robinsons sich mühsam die Lebensmittel zusammengesucht hatten. – Auch auf den Schatz, der hier nach Mirza Kanis Angaben doch irgendwo verborgen liegen mußte, kamen die beiden zu sprechen. Etmeh meinte, der Sekretär ihres Vaters würde in diesem Punkte wohl gelogen haben. Sie hätte doch die Höhle, den darin errichteten Feueranbeter-Tempel und die Nebenräume aufs sorgfältigste durchsucht, ohne daß sie auch nur ein Anzeichen dafür gefunden hätte, daß noch weitere geheime Gelasse vorhanden wären.

Die Aussichten auf die Gewinnung der hier verborgenen Reichtümer – falls diese überhaupt vorhanden! – waren mithin recht schlechte. Aber diese Enttäuschung ging Fritz Nörgaard nicht weiter nahe. Bedeutend wichtiger war ihm, den Bruder schleunigst aus der Gewalt Haloonks zu befreien.

Etmeh und der Knabe berieten nun, wie dies wohl am besten geschehen könne. Sie war überzeugt, daß Arnold Nörgaard sich an Bord des irgendwo in der Bucht liegenden Motorbootes befinde und schlug vor, man solle die Nacht abwarten, dann ins Freie schleichen und zusehen, ob man dem älteren Nörgaard irgendwie helfen könnte.

Die Sonne hatte jetzt etwa ihren höchsten Stand erreicht. Bis zum Dunkelwerden waren es also noch viele Stunden, und für Fritz’ Ungeduld bedeutete dies eine harte Probe.

Dann machte die junge Perserin den Knaben mit einem Male auf die Gestalten zweier Männer aufmerksam, die von der Bucht her der Westseite des Hut-Hügels zuschritten. Haloonk war nicht dabei. Die beiden Leute, in denen Fritz bald zwei Angestellte Haloonks, ebenfalls Engländer, wiedererkannte, hatten jeder eine Flinte umgehängt und verschwanden dann am Fuße des Hügels in einem Haufen von Felsblöcken, der den Eingang zu der Höhle verbarg.

Man hatte es also mindestens mit drei Gegnern zu tun, die leider auch noch offenbar gut bewaffnet waren.

Etmeh, die durch das Robinsonleben auf dem Eiland ihren Charakter stark nach der tatkräftigen Seite hin ausgebildet hatte, verhehlte jetzt ihrem neuen Gefährten nicht, daß sie ihrer beider Lage für recht ernst halte und daß ein für Arnold zu unternehmender Befreiungsversuch nicht nur leicht fehlschlagen, sondern auch ihre eigene Sicherheit sehr bedrohen könnte.

Vorläufig war ja überhaupt nichts anderes zu tun als abzuwarten. Vielleicht bot sich eine Gelegenheit, einen anderen Plan besonders günstigen Umständen anzupassen. Hiermit trösteten sich die beiden.

Gerade als sie dann von der Plattform wieder in den Felstrichter zurückkehren wollten, tauchten die drei Engländer auf. Der eine begab sich nach der Bucht zurück, während die beiden anderen – das ging aus ihrem Verhalten deutlich hervor – die Insel nach den Flüchtlingen abzusuchen begannen.

Sowohl Etmeh als auch Fritz sahen jetzt die von ihnen erhoffte Gelegenheit zur Befreiung Arnolds gekommen. Schnell begaben sie sich über die Steintreppe in die Höhle hinab. Die Geheimtür, die den Gang vor der Treppe mit der Vorhalle des Tempels verband, war sehr geschickt angelegt. Mirza Kani hatte sie damals auch nur entdeckt, weil sie offenstand.

Dann ging es weiter durch die Vorhalle in die eigentliche Höhle hinein, einen gewaltigen Felsdom, an dessen Nordseite der Tempel der Feueranbeter so errichtet war, daß dessen Rückfront sich an das Gestein anlehnte. Der Tempel, den jetzt das Licht zweier Palmfaserfackeln mit flackerndem, rötlichem Schein übergoß, war ein schmuckloser Bau mit zwei Reihen von Holzsäulen als Vorbau, einem flachen Dach und einer breiten, niedrigen Steintreppe, die zu dem Säulengang emporführte.

Der Ausgang aus der Höhle war nicht minder geschickt hergestellt wie der Zugang zu der in die Felsenmulde hinauflaufenden Treppe.

Als Etmeh und Fritz Nörgaard draußen sich zuerst vorsichtig umschauten, erblickten sie in der Ferne Haloonk und den anderen Engländer, die eifrig hinter jeden Steinblock guckten und sich um den Hut-Hügel jetzt gar nicht kümmerten.

Vorsichtig, stets Deckung nehmend, schlichen die beiden Gefährten nun nach der Bucht, wo sie bald das Motorboot zu Gesicht bekamen. Der als Wache zurückgelassene Engländer hatte sich im Schatten einiger Felstrümmer lang ausgestreckt und rauchte behaglich seine kurze Pfeife. Neben ihm lag sein Gewehr, als ernste Mahnung für die Perserin und den Knaben, bei allem weiteren noch vorsichtiger zu sein.

Nach kurzer Beratung zog Fritz Nörgaard seine Stiefel aus und kroch auf allen Vieren im Bogen von hinten auf die Felstrümmer zu, die der Engländer sich als schattenspendende Wand ausgesucht hatte.

Der Junge erledigte seine Aufgabe so gewandt, daß der ohnehin recht unaufmerksame Feind dessen Nähe erst gewahr wurde, als Fritz mit einem letzten Sprung über ihn hinwegsetzte und das Gewehr ergriff, das er sofort, wohlvertraut mit Schußwaffen, entsicherte und auf den völlig Überraschten anlegte.

„Sobald Sie sich nur rühren oder gar einen Hilferuf ausstoßen, erhalten Sie eine Kugel!“ erklärte der langaufgeschossene Knabe mit drohendem Gesicht.

Nun – der Engländer schien wenig Lust zu verspüren, sich sein Fell durchlöchern zu lassen. Er stand wie angemauert da, und Etmeh konnte in aller Ruhe das Motorboot betreten und den dort im Vorschiff gefesselt daliegenden Arnold befreien.

Der ältere Nörgaard war es dann, der auf den Gedanken kam, den Engländer zu zwingen, den Motor in Gang zu bringen, damit Etmeh und die Brüder sofort die Insel verlassen könnten.

Morris, wie der schon bejahrte Brite hieß, machte denn auch weiter keine Schwierigkeiten, sondern erklärte, er wäre von vornherein mit dieser Art Vorgehen gegen die Nörgaards nicht einverstanden gewesen. Er wollte schon gehorchen. Man solle nur Vertrauen zu ihm fassen.

Aber Arnold Nörgaard, überhaupt etwas mißtrauischer Natur, erklärte Morris trotzdem, daß jeder Verrat sofort rücksichtslos geahndet werden würde. Und als das Boot gleich darauf mit knatterndem Motor, gesteuert von dem jüngeren der Brüder, sich in Bewegung setzte und bald in voller Fahrt dem offenen Meere zustrebte, behielt Arnold den Engländer ständig im Auge und die Hand am Schloß des Gewehres. Erst als man die Riffe passiert und die offene See erreicht hatte, wurde die Überwachung milder gehandhabt.

Die drei Flüchtlinge hatten sich inzwischen dahin geeinigt, zunächst nicht nach El Makri zurückzukehren, sondern nördlichen Kurs zu nehmen und zu versuchen, ein größeres Schiff zu finden, das sie an Bord holen und gegen das Versprechen einer hohen Belohnung nach der persischen Hafenstadt Bender Abbas bringen sollte, wo Etmeh von ihrer noch lebenden Mutter sicher jubelnd empfangen werden würde. So hatten die drei sich ungefähr den Lauf der Dinge gedacht. Der Schatz und die Entschädigung van Houtens’ für die zerstörte „Wilhelminje“ sollten schon später noch berücksichtigt werden.

Auf dem Motorboot herrschte also eine außerordentlich hoffnungsfrohe Stimmung. Die in Schillers mit Recht so berühmtem Liede Die Glocke enthaltene Mahnung, nie die unvorhergesehenen Wandlungen der Dinge –, Doch mit des Geschickes Mächten, ist kein ew’ger Bund zu flechten[6] … – außer acht lassen, hatte jedes der drei jungen Menschenkinder nur zu leicht vergessen …

Zu weit wollte man sich in dem offenen, kleinen Motorboot von der Inselgruppe aus Besorgnis vor einem plötzlich vielleicht losbrechenden Sturm auch nicht entfernen. Drei Stunden kreuzte man nun schon in langen Schlägen in einem Fahrwasser, das nach Angabe des Engländers Morris häufig von Seeschiffen aller Art benutzt wurde, die den Persischen Meerbusen passierten. Nirgends zeigte sich jedoch ein Segel oder die Rauchfahne eines Dampfers.

Und dann kam das Geschick mit seinen dunklen, oft so unbegreiflichen Fügungen, die den Menschen nur zu häufig an der Güte göttlicher Vorsehung im ersten Augenblicke zweifeln lassen.

Der Motor begann sich widerspenstig zu zeigen, setzte immer wieder aus. Umsonst prüfte Morris jeden Teil einzeln nach. Als er dann wieder einmal den Motor anspringen ließ, erfolgte ein schwacher Knall als Voransage einer schweren Explosion, die einen der Zylinder auseinanderriß, als sei er mit Dynamit geladen gewesen. Ein kleiner Hagel von Gußeisenstücken überschüttete das Boot und seine Insassen. Dem dicht dabeistehenden Engländer zerriß einer der Eisensplitter die rechte Halsschlagader. Blutüberströmt sank der Mann zusammen. Ein kleineres Stück streifte Arnolds linke Schläfe und betäubte ihn für kurze Zeit. Das Boot, jetzt ohne jede Vorwärtsbewegung, gehorchte dem Steuer nicht mehr, trieb bald hierhin, bald dorthin, wurde böse durchgeschüttelt von den noch immer recht hoch gehenden Wellen, den letzten Folgen des Sturmes des Vortages.

Zu allem Unglück drohte auch zu derselben Stunde dem Aussehen des Himmels nach ein Wettersturz. Dichte Wolken zogen auf. Es begann zu regnen; der Wind frischte auf, und zahlreiche Spritzer kamen über Bord, ehe Etmeh und Fritz noch das Notsegel gehißt und das Boot auf diese Weise wieder zum Gehorsam gegen den Druck des Steuers gezwungen hatten.

Der Wind kam von Nordost. Er trieb das halbwracke Motorboot wieder auf das Eiland zu, das man vor kaum sechs Stunden verlassen hatte …

Bald gab es einen Toten an Bord. Morris war nicht mehr zu retten gewesen. Er verblutete.

Auch Arnold Nörgaard ging es schlecht. Die Schläfenwunde war nicht unbedenklich. Und der Wind nahm immer mehr an Stärke zu …

Durch die grauen Regenschleier hindurch erklang dann nach einigen bangen Stunden das Stampfen von Schiffsmaschinen. Gleich darauf schoben sich die dunklen Umrisse eines Dampfers, der aus der Richtung des Feueranbeter-Inselchens zu kommen schien, an dem Boote vorüber.

Fritz brüllte immer wieder mit voller Lungenkraft sein: „Dampfer ahoi!!“ als Hilferuf in den rauschenden Regen hinaus. Niemand hörte ihn, niemand bemerkte das Motorboot … – –

Trotzdem sollten die Brüder, wenn auch erst nach Monaten, die Heimat wiedersehen. Ihre weiteren Erlebnisse noch in diesem Bändchen zu schildern, ist unmöglich. Nur soviel sei gesagt, daß Etmeh den beiden Deutschen eine wahre Schwester wurde und daß die drei Gefährten nochmals auf der Insel der Feueranbeter manches Ungewöhnliche durchzumachen hatten, ehe sie glücklich an das Ziel ihrer Wünsche gelangten.

Ende.

Der nächste Band enthält:

Druck: P. Lehmann G. m. b. H., Berlin.

Anmerkungen:

- ↑ In der Vorlage steht: „weißbärtigen“.

- ↑ In der Vorlage steht: „Gruf“.

- ↑ In der Vorlage steht: „ich“.

- ↑ Fehlendes Wort „Wort“ ergänzt.

- ↑ Fehlendes Wort „war“ ergänzt.

- ↑ In der Vorlage steht: „felchten“.