Hauptmenü

Sie sind hier

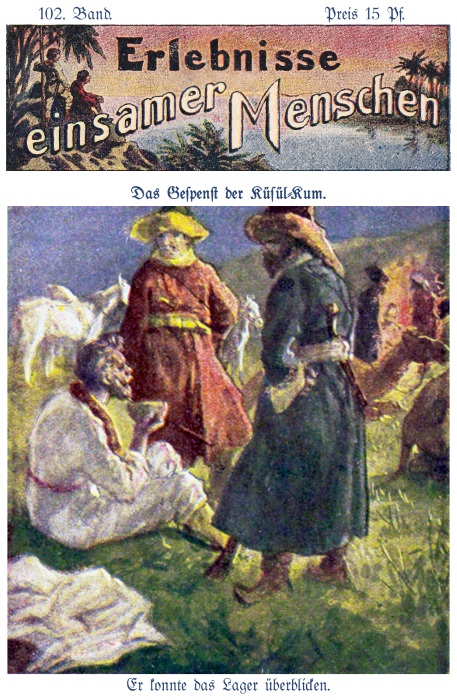

Das Gespenst der Küsül-Kum

Erlebnisse einsamer Menschen

(Nachdruck, auch im Auszuge, verboten. – Alle Rechte vorbehalten. – Copyright by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin 14. 1916.)

Das Gespenst der Küsül-Kum.

W. Belka.

1. Kapitel.

Ein hinterlassener Brief.

„Junge, nun laß mich mal mit der Mutter allein. Wir haben etwas zu besprechen.“

Der kleine Kurt rutschte von des Vaters Knie herab.

„Ich werde im Park nachsehen, ob der Buntspecht das Loch wieder tiefer gezimmert hat“, sagte er in seiner verständigen Art. „Du weißt doch, Papa – das Loch in der abgestorbenen Kiefer“, fügte er hinzu, lächelte Vater und Mutter herzlich an und lief hinaus.

Gutsbesitzer Preßler wandte sich jetzt an seine Frau.

„Ich habe da soeben unter den hinterlassenen Papieren meines seligen Vaters einen recht merkwürdigen Brief gefunden, den er einst von seinem Jugendfreunde v. Bleulen, einem Deutschrussen, erhalten hat. – Hier ist das Schreiben. – Du siehst, daß es aus zwei Teilen besteht, einem in deutscher Sprache abgefaßten Brief und aus einer Einlage, die einen mit fortlaufenden Reihen von Zahlen beschriebenen Zettel darstellt, auf dem sich außerdem inmitten dieser Ziffernreihen etwas wie eine Skizze eines Landstriches befindet. Mein Vater hat auf diesen Zettel die Bemerkung kurz an den Rand gesetzt: „Da mag ein anderer draus klug werden! Zum Rätselraten hab’ ich keine Zeit!“ – Nun, ich habe mir die Zeit dazu genommen, das heißt, ich habe versucht, jene Geheimschrift – die vielen Zahlen konnten ja nur eine solche sein! – zu entziffern.“

Frau Preßler stieß ein lautes: „Ah – wirklich?!“ aus und schaute ihren Gatten voller Spannung an, der denn auch nach kurzer Pause fortfuhr:

„In dem ersten Teile seines Briefes sagt Bleulen etwa folgendes. „Du kennst mich. Es ist keine zwecklose Spielerei, dieser mit Zahlen bedeckte Zettel, den ich für Dich beifüge. Auch die Kartenskizze hat ihre besondere Bedeutung. Ich weiß nicht, ob es mir je vergönnt sein wird, die Vorteile dessen zu genießen, was meine Ausdauer und Tollkühnheit mich finden ließen. Hier in Turkestan in dem einsamen Fort, wo ich jetzt mit meinen wackeren Leuten die unruhigen Turkmenen der nahen Steppe in Schach halten soll, umdroht mich täglich, stündlich der Tod. Da ich keine Angehörigen habe, denen ich den Zettel mit den Zahlen als eine Anweisung auf die wertvollsten irdischen Güter dieser Welt hinterlassen könnte, sollst Du, lieber Freund, mein Erbe sein. Gib Dir Mühe, hinter den tieferen Sinn dieser meiner Worte zu kommen. Es lohnt!“ – Dann geht Bleulen auf einen anderen Gegenstand über. – Für mich war es sofort klar, daß der russische Offizier mit diesen Andeutungen nur einen dort im asiatischen Rußland verborgenen Schatz gemeint hatte, nach dem mein Vater im Falle von v. Bleulens vorzeitigem Tode suchen sollte. Der Zifferzettel mit der Skizze aber, sagte ich mir, wird natürlich den Ort angeben, wo der Schatz verborgen liegt.“

Wieder machte Preßler eine kurze Pause.

Da rief seine Gattin ganz erregt: „Ein Schatz! Oh, wie gut könnten wir den brauchen, wo wir so tief in Schulden stecken trotz allen Fleißes und aller Sparsamkeit.“

Der Gutsbesitzer nickte. Seine Augen leuchteten jetzt auf, als er fortfuhr:

„Ich – ich weiß, wo er verborgen ist! Ich habe den Schlüssel zu der Geheimschrift gefunden!“

Er zeigte jetzt seiner Frau die Übertragung ins Deutsche und erklärte ihr an Hand der Kartenskizze, daß Bleulen einen ganz bestimmten Weg vorschreibe, um zu der Oase zu gelangen, in der der Schatz in den Kellern eines sehr alten Bauwerks liege. Dieser Weg nehme seinen Anfang im Süden des Aralsees bei der am Flusse Amu-Darja gelegenen Festung Petro Alexandrowsk, verlaufe von hier genau nach dem Kompaß in nordöstlicher Richtung und biege dann bei der Ruine einer in der ganzen Gegend bekannten Pagode nach Süden ab, so daß das Sumpfgebiet des Karmaktschi, eines durch seine weiten Niederungen geradezu berühmten Steppenflusses, nördlich liegen bleibe.

In dieser Weise beschrieb Preßler seiner Frau diesen trotz der genauen Angaben Bleulens wohl nicht ganz leicht zu findenden Weg. Zum Schluß nahm er einen Atlas zur Hand, schlug die Karte des asiatischen Rußlands auf und tippte mit dem Finger auf eine bestimmte Stelle, sagte dazu:

„Die Skizze ist von dem Deutschrussen absichtlich in der Weise gezeichnet, daß nur der aus ihr klug werden kann, der vorher die Geheimschrift entziffert hat. Um Dir die Sache klarer zu machen: Dies hier ist der Aralsee: dies wieder sind der Amu-Darja und der Syr-Darja, die beiden einzigen Flüsse, die in diesen zweitgrößten See Asiens münden. Die Mitte des Steppengebiets, das die beiden Ströme einschließen, heißt die Wüste Küsül-Kum. Und in dieser genau dort, wo der 65. Längengrad und der 43. Breitengrad sich schneiden, ist jene Oase zu suchen, von der Bleulen in seinem Geheimdokument ausdrücklich sagt: „Nähere Dich ihr vorsichtig und halte die Augen offen! Es lauern dort allerlei Gefahren, denen ich wohl nur durch einen Zufall entging. Beschreiben lassen sie sich nicht. Man könnte fast glauben, daß dort inmitten der Wüste übernatürliche Vorgänge sich abspielen.“ – So, liebes Weib, nun bist Du genügend von allem unterrichtet, worauf es hier ankommt. Und nun frage ich Dich: Soll ich als Erbe meines Vaters versuchen, jene Schätze zu heben, die Bleulen als „geradezu märchenhaft“ bezeichnet?“

Er war aufgesprungen und dicht vor seine Frau hingetreten, – ein großer, stattlicher Mann mit kühngeschnittenem Gesicht und klaren, scharfen Augen, deren Blick jetzt nur in letzter Zeit vielfache Sorgen getrübt hatten.

„Du sollst“, sagte Frau Preßler mit Nachdruck. „Denn wenn einer ein solches Unternehmen durchführen kann, dann bist Du’s!“ –

Diese Unterredung hatte Anfang April stattgefunden. Bereits vierzehn Tage später reiste Preßler ab, angeblich zur Kur nach einem Bad in Böhmen. Nur seine Frau und er kannten sein wahres Ziel.

Die Fahrt ging über Odessa, Baku am Kaspischen Meer nach der Station Bami der Transkaspischen Bahn, von da mit einer Karawane quer durch die Wüste Kara-Kum (Schwarze Erde, während Küsül oder Kisil rot bedeutet, also Küsül-Kum Rote Erde) nach der Hauptstadt Chiwa des russischen Vasallenstaates gleichen Namens, von wo es bis zur Festung Petro-Alexandrowsk nur noch etwa 60 Kilometer sind. Die Festung liegt jedoch auf der rechten Seite des Amu-Darja, Chiwa dagegen auf der linken, so daß man entweder die Brücke oder die Fähre bei Scheich-Abas-wali benutzen muß, falls man es nicht vorzieht, wie dies auch Preßler tat, in Scheich-wali ein Boot zu mieten und sich bis zur Festung rudern zu lassen.

Auf diesen Gedanken, den berühmten Strom, der für das umliegende Land dieselbe Bedeutung wie der Nil für Ägypten hat, aus nächster Nähe auf diese Weise kennen zu lernen, war Preßler durch einen Reisebekannten, einen Ingenieur Boris Aksakoff gebracht worden, dem gegenüber der deutsche Gutsbesitzer in seiner Vertrauensseligkeit verschiedene Andeutungen über die Absichten gemacht hatte, die ihn nach den Ländern südlich des Aralsees führten.

Preßler hatte auch keinerlei Verdacht geschöpft, als Aksakoff als Ruderer nicht den Bootsbesitzer und dessen Sohn, sondern zwei ihm bereits von früher her bekannte Jomuden (J. sind ein Stamm des Turkmenen-Volkes) aus Chiwa hierzu mitgenommen hatte.

An einer einsamen Stelle des breiten Stromes waren die drei dann über Preßler hergefallen, hatten ihn nach kurzem Kampf überwältigt und völlig ausgeraubt. Den Gefesselten und Geknebelten ließen sie nachts mit dem Boot flußabwärts treiben, so daß Preßler erst morgens weit hinter Scheich-Abas-wali von den Leuten eines einem Perser gehörigen Handelsfahrzeugs aufgefischt und nach der Stadt Gurlen mitgenommen wurde, wo er zum Glück von einem dort ansässigen Deutschen die für sein Unternehmen notwendigen Geldmittel vorgeschossen erhielt.

Boris Aksakoff den Schurkenstreich zu vergelten, war ihm leider nicht möglich, da der Russe ihm hohnlachend erklärt hatte, er würde ihn bei den Behörden anzeigen, weil er beabsichtige, heimlich Schätze sich anzueignen, die auf russischem Gebiet verborgen lägen.

Nachdem Preßler in Gurlen in der Person eines jungen Afghanen namens Aktscha, der aus seiner bergigen Heimat eines in der Erregung begangenen Mordes wegen hatte fliehen müssen, einen ebenso zuverlässigen wie klugen Diener gefunden, auch die nötigen Reit- und Packpferde besorgt hatte, brach er eines Tages in aller Frühe auf.

Die Zivilisation hört im Stromgebiete des Amu-Darja außerhalb der Städte sofort auf. Wo die Wüste beginnt, wo der erste Kirgisenaul sichtbar wird, beginnt auch das Reich der halbwilden Steppenbewohner, die nur gerade soweit sich als Untertanen Rußlands fühlen, als ihnen dies bei ihren Handelsgeschäften ein Vorteil ist.

Preßler mußte, da er von Gurlen und nicht von Petro-Alexandrowsk in die Wüste Küsül-Kum eindrang, genau östliche Richtung einschlagen. Bereits mittags begegneten die beiden Reiter einem wandernden Kirgisentrupp, der die Reisenden gastfreundlich aufnahm und ihnen dann am Lagerfeuer abends viel von dem sog. Gespenst der Küsül-Kum erzählte, von dem Preßler auch in Chiwa mancherlei gehört hatte, was ihm aber alles als müßiges Geschwätz vorgekommen war.

2. Kapitel.

Als Gast der Ortadschus.

Die Kirgisen waren eine kleine, aus etwa 120 Köpfen bestehende Unterabteilung der sogenannten Ortadschu-Horde.

Die Bezeichnung Horde hat bei uns eine wenig gute Bedeutung. Anders, sobald es sich dabei um jenes Steppenvolk handelt, dessen Einteilung in „Innere Horde“, „Kleine Horde“ usw. auch auf den Landkarten vermerkt ist.

Die Ortadschus, die Preßler und seinen Diener Aktscha mit der ganzen patriarchalischen Gastfreundschaft der Nomaden bewillkommt hatten, waren die Hälfte eines Auls (Dorfgemeinschaft) und wanderten getrennt von den übrigen Aulgenossen, weil die Sommerweide in diesem Jahr infolge anhaltender Dürre recht schlecht ausgefallen war und außerdem unter den Schafen eine böse Seuche wütete, die es ratsam erscheinen ließ, die großen Herden zu trennen und auf viele kleinere Weideplätze zu verteilen.

Die nur mittelgroßen, aber gedrungen und kräftig gebauten Leute mit ihren braunen, etwas ins Gelbliche gehenden breiten Gesichtern gaben Preßler in vieler Beziehung, was ihren Charakter betraf, interessante Rätsel auf. Erst allmählich merkte er, daß sich hinter ihrer feierlichen, gelassenen Würde in Wahrheit ein wilder, unbändiger und kriegerischer Sinn verbarg, der, frei von Falsch, doch listenreich und verschlagen, anderseits auch wieder harmlos und einem Scherze nicht abgeneigt war.

Die Stunden am Lagerfeuer am ersten Abend unter diesen Naturkindern prägten sich dem Gedächtnis des deutschen Gutsbesitzers für alle Zeiten ein. Obwohl er ein keineswegs romantisch angehauchtes Gemüt war, empfand er doch den eigenartigen Reiz dieser Szene, als ihm zu Ehren plötzlich in dem Halbkreise von drei lodernden Feuern sechs junge Mädchen des Auls den Nationaltanz der Kirgisen ihm vorführten, als eine trotz aller Dissonanzen seltsam aufreizende Musik von ebenso seltsamen Instrumenten ertönte und die in lose Mäntel gehüllten, schlanken Gestalten im flackernden, rötlichen Schein der knisternden und knallenden Scheite mit einer wunderlich anmutenden steifen Grazie sich zunächst langsam in allerlei Figuren bewegten, dann, der wilder und gellender werdenden Musik folgend, bald in tollem Rasen die Körper drehten und das Bild eines wütenden Kampfes wiederzugeben suchten.

Nach Beendigung des Tanzes warf er den jugendlichen Künstlerinnen zum Dank Korallenketten zu, die er als Tauschobjekt mitgenommen hatte, und spendete gleichzeitig dem Oberhaupt der Abteilung, einem stattlichen Greise, eine doppelläufige Pistole, über die der weißbärtige Dorfkönig in das hellste Entzücken geriet.

Die Unterhaltung, die mit Hilfe des Afghanen, der auch das Englische leidlich beherrschte, geführt wurde, lenkte dann auf das Unheil dieses Sommers, die verderbliche Schafpest über. Preßler hatte bald heraus, daß es sich nur um die zuweilen auch in Deutschland auftretende Braasot handeln könne, mit deren Behandlungsart er sehr gut vertraut war. Die Kirgisen freilich taten nichts, um von der Seuche befallene Tiere zu retten und die[1] Weiterverbreitung der Krankheit durch geeignete Maßnahmen zu steuern. Auch hierin waren sie echte Mohammedaner, die sich ganz als Spielball der Launen des Fatums fühlten, des vorgezeichneten Geschickes, dem doch keiner entgeht, mag er sich auch noch so sehr dagegen wehren.

Preßler erteilte ihnen, was die Seuche anbetraf, allerlei Ratschläge für deren Bekämpfung, fand sehr willige Ohren und erntete aufrichtigen Dank für seine Belehrungen. Dann erschien plötzlich im Bereiche des Lichtkreises der Feuer ein einzelner Reiter, ein Mann einer anderen Abteilung, der dem Dorfältesten melden kam, daß sich El Mistra, der Geist der Steppe, wieder gezeigt hätte und daß gestern nacht der Abteilung zwanzig der besten Pferde gestohlen wären; man sollte also auf die Hut sein, da es sich hier ohne Zweifel wieder um einen von jenen Pferdedieben ausgeführten Raub handele, die den bisherigen Erfahrungen nach stets von jenseits des Amu-Darja kämen und zu einer Bande gehören müßten, die über weitverzweigte Beziehungen verfügte, denn nur so ließe es sich erklären, daß man bisher auch noch nicht ein einziges Mal einen dieser schlauen und frechen Räuber abgefaßt habe.

Daß die Erwähnung El Mistras, des Geistes der Küsül-Kum, sofort Preßlers Neugier hervorrief, war nicht weiter wunderbar.

Die Ortadschus, die das Gespenst bereits mit eigenen Augen gesehen – und dies waren nicht weniger als fünf ältere, glaubwürdige Leute –, beschrieben es übereinstimmend als ein mächtiges Ungeheuer von seltsamster Form, das stets urplötzlich in dunklen Nächten auftauchte und dann, erstrahlend in gespenstischem Lichte, mit Windeseile um ein Lager, einen wandernden Trupp oder einzelne Reiter sich herum bewegte und ebenso urplötzlich verschwand.

Preßler merkte, daß die Kirgisen von abergläubischer Furcht vor diesem „leuchtenden Teufel“ erfüllt waren. Durch eine Anzahl Fragen stellte er dann noch Genaueres über El Mistra, den Strahlenden, fest, so zum Beispiel, daß das Gespenst im Sande runde, unförmige Spuren zurücklasse, die auf einen Vierfüßler hindeuteten, daß ferner noch niemand gewagt hätte, dem Geist einmal auf den Leib zu rücken, und daß schließlich – und dies gab sehr zu denken, der leuchtende Teufel immer dann auftauchte, wenn die Pferdediebe eifrig an der Arbeit waren, was stets in längeren, oft monatelangen Zwischenräumen geschah.

Der Deutsche war hiernach überzeugt, es könne sich nur um ein Mitglied jener Räuberbande handeln, das vielleicht als Kundschafter tätig war. Er verschwieg diese Vermutung jedoch wohlweislich, da er damit bei den in abergläubischen Vorstellungen befangenen Naturkindern doch nur auf Unglauben gestoßen wäre, nahm sich gleichzeitig aber vor, diesen El Mistra zu entlarven, falls sich eine Gelegenheit dazu bot.

Der Bote der anderen Abteilung der Ortadschus, der jetzt mit am Lagerfeuer saß, war gern bereit, Preßler genauen Aufschluß über das neuerliche Erscheinen des Geistes zu geben.

Auch aus dieser Schilderung, die im ganzen sich mit der der übrigen Kirgisen deckte, gewann Preßler nur die Überzeugung, daß hier ein ganz gerissener Bursche die Dummheit der Steppenbewohner gehörig ausnutzte.

Er erbot sich, den Mann, der nicht gern während der Dunkelheit zurückreiten wollte, sofort zu begleiten, indem er erklärte, er wolle seine Gastfreunde wenn möglich für alle Zeit von diesem Gespenst befreien, was bei den Männern am Feuer nur ein Murmeln des Staunens und ungläubige Gesichter hervorrief.

Bereits zehn Minuten später wurde dann aufgebrochen. Der Bote, froh darüber, so verwegene Begleiter gefunden zu haben, ritt einige Schritt voran. Er hatte ein Pferd, das in Deutschland mit Tausenden bezahlt worden wäre, und Preßler und der Afghane mußten ihre Gäule tüchtig herannehmen, um nicht zurückzubleiben.

Die Nacht war dunkel, der Himmel bewölkt. Ein frischer Wind blies über die Steppe hin. Dunkle, hängende Wolkenfetzen entblößten zuweilen einen Teil des Sternenhimmels, und in solchen Augenblicken war es möglich, auf etwa vierzig Schritt im Umkreis alles ziemlich deutlich zu erkennen.

Der Ortadschu, der vorn ritt, war ein vorzüglicher Reiter. Trotz der Dunkelheit ging es in einem Tempo weiter, daß Preßler alle Mühe hatte, sich vor seinem Diener nicht bloßzustellen, der gleich sicher wie der Kirgise im Sattel saß und alle Hindernisse vorauszuahnen schien.

Man verfolgte zunächst ein langgestrecktes Tal nach Südost zu, dessen lehmiger Boden hart wie eine Tenne, aber gefährlich infolge seiner zahlreichen Spalten war. Dann wurde nach Osten abgebogen, in ein welliges, von spärlichem Graswuchs bestandenes Steppenland hinein. Nach einer Stunde änderte das Landschaftsbild abermals seinen Charakter. Steiniger Boden verriet die Nähe eines jener flachen, felsigen Höhenzüge, die in der Küsül-Kum ebenso wenig etwas Seltenes sind wie sumpfige oder feuchte Niederungen mit starken Lehm- und Tonablagerungen.

Jetzt zügelte der Voranreitende seinen Braunen und bedeutete Preßler durch Zeichen, daß das Lager der Abteilung nahe sei und er vorauseilen würde, um den Dorfältesten zu wecken, der allein das Recht hätte, Fremde als Gäste im Aul aufzunehmen.

Vor dem ersten Zelte – dicht daneben weidete eine Schafherde, bewacht von zwei Leuten, die sofort neugierig herbeikamen – stiegen Preßler und der kräftige Aktscha daher ab und setzten sich zwischen ihren Pferden nieder, um die Rückkehr des Boten abzuwarten.

Die Wächter begannen ein Gespräch mit Aktscha, und dieser teilte den Hauptinhalt dieses sofort seinem Herrn mit: Der Geist der Steppe hatte vor einer knappen Stunde das Lager umrundet und war sogar bis mitten auf den Platz vor dem Zelte des Dorfältesten gekommen.

Preßler war über diese Nachricht sehr froh. Hoffte er doch, am Morgen noch Spuren des Gespenstes vorzufinden, denen man folgen konnte.

Während der Afghane und die beiden Herdenwächter sich unterhielten, hatte der Himmel sich in großem Umkreis gerade über dem Lager gelichtet und so auch den bereits abnehmenden Mond freigegeben, dessen Licht vollständig genügte, eine Dämmerung gleich der kurz vor Tagesanbruch zu erzeugen.

Preßler hatte seine Augen bald hier, bald dort. Er hoffte ein wenig darauf, daß der Geist sich vielleicht nochmals zeigen würde. So kam es, daß ihm eine menschliche Gestalt auffiel, die von der Seite dem letzten Zelte zuschlich und zwar teils tief gebückt, teils auf allen Vieren, je nachdem das Gelände es erforderte, wenn man unbemerkt bleiben wollte.

Es war ohne Zweifel ein Kirgise, der sich da mit so auffälliger Vorsicht dem Zelte näherte.

Weshalb tat der Mann dies, weshalb diese Vorsicht, dieses Bestreben, nicht gesehen zu werden?

Preßler war ein heller Kopf. Bei ihm paarten sich Mut, Tatkraft und geistige Regsamkeit in glücklichster Weise.

Als der Mann jetzt das Zelt erreicht hatte und darin verschwunden war, ließ Preßler den Afghanen die beiden Wächter fragen, wer jenes Zelt, das da etwas abgesondert als letztes stand, bewohnte.

„Ali Mandur, ein seit Jahren Gelähmter, mit seinem Weibe und zwei Töchtern“, lautete die Antwort.

Da kehrte gerade der Bote mit dem Dorfältesten zurück. Dieser begrüßte den Deutschen überaus freundlich, vielleicht in der Hoffnung auf ein ebenso wertvolles Geschenk, wie es der Führer der anderen Abteilung erhalten hatte.

Nachdem die feierliche Begrüßungsszene vorüber war, ließ Preßler den Boten durch Aktscha bitten, sich in Ali Mandurs Zelt zu begeben und für ihn etwas Milch zu holen, da er großen Durst hätte.

Der Bote tat’s sogleich, kam bald zurück und brachte eine Schale mit Milch mit, erklärte auch, er hätte erst lange sich bemerkbar machen müssen, ehe in des Gelähmten Zelt jemand munter geworden wäre.

Hier konnte es sich nur um ein absichtliches Vortäuschen tiefen Schlafes handeln, sagte sich Preßler sofort, denn einer in jenem Zelt hätte wach sein müssen.

Preßlers Verdacht wurde noch reger.

Nachher im Zelte des Dorfältesten, der ein sehr wohlhabender Mann sein mußte und eine sehr große Kibitke (Sommerzelt) bewohnte, erfuhr der deutsche Gutsbesitzer dann noch, daß Ali Mandur sein Zelt stets etwas abgesondert von den anderen aufstellen ließe, da er als Kranker größerer Ruhe bedürfe.

Diesem Gelähmten werde ich mal etwas näher auf den Zahn fühlen, dachte Preßler und schlief dann in seiner durch Filzstoff abgeteilten kleinen Kammer trotz der zahllosen Flöhe, die in den Matten der Lagerstätte hausten, bis in den hellen Morgen.

Sein Diener weckte ihn. Draußen vor dem Zelte wartete bereits ein Kirgise, der in der verflossenen Nacht El Mistra aus nächster Nähe gesehen hatte.

Preßler ließ sich dorthin führen, und an diesem Platze, der weit außerhalb des Lagers lag, fand er denn auch die Fährte des „Geistes“.

3. Kapitel.

El Mistra.

Diese Fährte sah recht wenig geisterhaft aus.

Preßler konnte sich nur wundern, wie es möglich war, daß die Kirgisen, die doch selbst Dromedare als Reit- und Lasttiere hielten, nicht längst aus diesen Spuren erkannt hätten, daß der Geist ein verkappter Dromedarreiter war.

Der Deutsche, der doch erst so kurze Zeit im Lande weilte, bemerkte bei dieser Fährte mit den vier großen, runden Eindrücken aus deren Stellung zueinander sofort, daß diese Tapfen nur von einem hochbeinigen Dromedar herrühren konnten, dem der Reiter sogenannte Strohpantoffel, d. h. Überschuhe aus einer zähen Fasernart, übergezogen hatte, wie man solche in Landstrichen mit größeren, im Winter zufrierenden Gewässern benutzt, um die Tiere vor dem Ausgleiten zu schützen.

Preßler schickte nun den Kirgisen zu dem Dorfältesten und ließ diesen um zwei der besten Pferde der Abteilung bitten, damit er mit Aktscha sofort die Verfolgung des Geistes aufnehmen könnte.

Die Pferde wurden gebracht. Inzwischen hatte Preßler mit seinem Diener, der im Fährtenlesen doch mehr Erfahrung als er selbst besitzen mußte, über die Besonderheiten der Geisterspur gesprochen. Aktscha war gleichfalls der Ansicht, daß es sich hier nur um ein Dromedar handeln könnte, äußerte dies aber, nicht minder abergläubisch als die Kirgisen, mit dem Vorbehalt, das Gespenst besäße eben Dromedarfüße.

Preßler sah ein, daß er bei diesem Kampf gegen El Mistra sich wohl am besten nur auf sich allein verlassen müßte. Trotzdem wollte er den Afghanen mitnehmen, der jedem menschlichen Gegner nur zu gern zu beweisen bereit war, daß er ebensogut seine Flinte wie auch sein schweres Wurfbeil zu handhaben wußte.

Außer ganz vorzüglichen Pferden hatte der Dorfälteste noch Lebensmittel und vier gefüllte Wasserschläuche mitgeschickt. Einem sofortigen Aufbruch stand also nichts im Wege.

Eine Stunde später hatten die beiden das Lager in immer weiteren Kreisen bereits zwei Mal umritten, ohne wieder auf die bewußte Fährte zu stoßen, die sie in einem steinigen Flußbett bald nach dem Aufbruch verloren gehabt hatten.

Doch Preßler gab das Spiel nicht verloren, obwohl Aktscha meinte, der Geist wäre natürlich durch die Luft davongeflogen. Preßler schalt seinen Diener aus. „Ich werde Dir beweisen, daß es ein Mensch von Fleisch und Blut ist, der jenes Dromedar reitet“, sagte er. „Irgendwo muß eine einzelne Fährte vom Lager weg in die Steppe hinausführen.“

In noch weiter gezogenem Kreise wurde nun abermals das Lager umrundet. Jetzt mit besserem Erfolg. Aus einer lehmigen, tennenharten Niederung kam nämlich die Spur eines Dromedarreiters heraus, dessen Tier allerdings keine Hufüberzüge getragen hatte. Preßler zeigte Aktscha dann jedoch, die Fährte rückwärts verfolgend, daß der Reiter an einer Stelle abgestiegen war und daß von diesem Punkte an noch weiter rückwärts der harte Boden bei genauem Hinsehen die Umrisse der Geisterfährte ganz undeutlich aufgenommen hatte.

Da machte der Afghane doch ein recht langes, recht verdutztes Gesicht. Nachher bewies er doppelten Eifer, El Mistra einzuholen, und erklärte des öfteren: „Aktscha glaubt jetzt an das Gespenst wirklich nicht mehr!“

Nun – diese Versicherungen mochten ja ganz ehrlich gemeint sein – am Tage! In der Dunkelheit bewies der angeblich bekehrte Afghane dann leider, wie ganz anders die Gedanken im Lichte der Sonne und in finsterer Nacht sein können.

Die Fährte des Reiters lief nach Norden zu. Gegen Mittag stießen Preßler und sein Diener auf eine fruchtbare Niederung, in der die überall umherliegenden abgehäuteten Kadaver von Schafen bewiesen, daß auch hier vor kurzem bei einer Kirgisenabteilung die Schafpest gewütet hatte, und in der der Geist an einem kleinen Gewässer gelagert hatte.

Dann wurde die Spur so frisch, daß Preßler und der Afghane sich einig waren, der Dromedarreiter könnte kaum noch eine Stunde Vorsprung haben.

Die Spur bog jetzt bald nach Westen ab, dann sogar im spitzen Winkel wieder nach Nordost. Preßler schloß hieraus, El Mistra hätte diesen Zickzackkurs nur deshalb eingeschlagen, weil er jemand in dieser Gegend suche – Menschen, eine Fährte.

Bald stellte sich heraus, daß diese Annahme zutraf. Die Eindrücke des Dromedars vereinigten sich in einem Tale mit denen eines zahlreichen Pferdetrupps, der ganz zweifellos von Reitern geführt worden war. Preßler schätzte auf sechzig Pferde und zwölf Berittene; Aktscha sogar auf achtzig Pferde.

Und der Afghane gab jetzt seinem Herrn auch darin recht, daß es sich hier um gestohlene Tiere handele und der Geist mit zu den Pferdedieben gehöre.

Die beiden Verfolger des leuchtenden Teufels folgten der breiten Fährte nunmehr mit äußerster Vorsicht. Jeden Augenblick konnte man den Trupp zu Gesicht bekommen. Preßler benutzte daher auch sehr eifrig sein Fernglas, um das Gelände sorgfältig abzusuchen, bevor man sich über offene Stellen wagte.

Nachmittags bekam man die Pferdediebe in Sicht. Der Trupp zog am Rande eines jener Steppenflüßchen dahin, die oft nur ein Dasein von ein paar Meilen Länge haben und dann im Sande wieder verschwinden, nachdem sie eine fruchtbare Niederung geschaffen haben.

Durch das Glas konnte Preßler eine Stunde darauf wahrnehmen, wie ein einzelner Reiter, von Westen her hinter den Räubern hereilend, auf diese stieß. Gleich darauf machten die Verfolgten halt und trafen alle Vorbereitungen zum Lagern.

Preßler und Aktscha taten dasselbe, indem sie zurückritten und auf der anderen Seite des Flüßchens, das sehr sumpfige Ufer hatte, so weit vordrangen, daß das Lager der Diebe sich ihnen gerade gegenüber befand, von ihnen getrennt durch zweihundert Meter Sumpf und dichte Gebüschstreifen.

Hier in einer Vertiefung, die nach dem Flüßchen hin sehr hohe Ränder hatte, zündete der Afghane eines jener Feuer aus trockenen Gräsern an, die gar keinen verräterischen Rauch verursachen, trotzdem aber zum Kochen von Teewasser vollauf genügen.

Mittlerweile war es dunkel geworden. Der bedeckte Himmel und die Finsternis begünstigten Preßlers Vorhaben, der nichts anderes wollte, als zu Fuß das Lager der Pferdediebe zu beschleichen und festzustellen, mit wem man es eigentlich zu tun hätte.

Aktscha warnte seinen Herrn nachdrücklichst. Während er ihm auseinandersetzte, wie gefährlich ein solches Unterfangen sei, brach er plötzlich im Satze ab und sprang empor, streckte den Arm nach einer Lichtung zwischen den Büschen aus und brüllte dann: „El Mistra – el Mistra!“

Nun – als Preßler jetzt dem Gespenst der Küsül-Kum auf kaum fünfzehn Meter Entfernung gegenüberstand, mußte er zugeben, daß dieser Anblick sehr wohl geeignet sei, abergläubische Gemüter in Angst und Schrecken zu versetzen.

Der Geist sah genau so aus, wie die Kirgisen ihn geschildert hatten. Freilich: die unförmige, mächtige Gestalt – das erkannte der Deutsche sofort – war hier nur dadurch zustande gekommen, daß Reiter und Tier sich mit einem langen, sicher sehr dichten Gewebe behängt hatten. Dieses wieder mußte, um das Leuchten hervorzubringen, mit einer Phosphorlösung durchtränkt sein.

Das Gespenst blieb ein paar Sekunden regungslos. Diese Zeitspanne genügte dem Deutschen jedoch vollständig, seine Büchse hochzureißen und kurz hintereinander beide Läufe auf das unter der Hülle steckende Dromedar abzufeuern.

Der Erfolg blieb nicht aus. Das Gespenst machte einen Satz nach vorwärts, dann kurz kehrt, kam aber sofort ins Taumeln und fiel zwischen die Büsche, die unter der sehr irdischen Last des Tieres und des Reiters rauschten und brachen.

„Vorwärts!“ rief Preßler seinem Diener zu, „fangen wir den Geist.“

Er sprang auf die Stelle zu, wo das weidwunde Dromedar, sich wild umherwälzend, den Reiter unter sich halb begraben hatte.

Doch Aktscha war noch so vollständig gelähmt vor Schreck, daß er kein Glied rührte. Noch mehr! Als er jetzt vier Männer sah, die aus den Büschen hervorstürzten und Preßler von hinten packen wollten, brachte er noch immer keinen Laut heraus und duldete ohne jeden Widerstand, daß nicht nur sein Herr hinterrücks zu Boden gerissen wurde, sondern auch er selbst von einem kleinen, gelbgesichtigen Burschen mit einer Steinschloßpistole aus nächster Entfernung niedergeknallt wurde.

Gewiß: Preßler machte es seinen Angreifern nicht so leicht, ihn zu überwältigen. Aber drei Kerle hingen an ihm wie die Kletten, und alle Anstrengungen, sie abzuschütteln, waren umsonst. Dann erhielt er noch einen Schlag mit einem Büchsenkolben auf den Hinterkopf, verlor das Bewußtsein.

4. Kapitel.

Die Sumpfinsel.

Als er erwachte, lag er gefesselt im Grase. Um den Kopf war ihm ein Tuch geschlungen, das ihn am Sehen verhinderte.

Auch das Gehör war zunächst noch ausgeschaltet. Die Folgen des Kolbenhiebes machten sich in wütenden Kopfschmerzen und einem so starken Ohrensausen bemerkbar, daß dadurch jedes andere Geräusch verschlungen wurde.

Erst allmählich verloren sich diese Folgeerscheinungen der leichten Gehirnerschütterung. Eine nicht zu überwindende Schlafsucht hatte Preßler bald wieder der Wirklichkeit entrückt und ihm dann Traumgesichte angenehmsten Inhalts vorgegaukelt.

So träumte er schließlich auch, daß er mit seiner Frau wie einst als junges Paar sich auf einem eleganten Dampfer befände und eine Reise über See nach dem Nordkap mitmache.

Ein leichter Sturm ließ den Dampfer sich graziös auf den Wellen wiegen.

Da verschmolzen Traum und tatsächliches Geschehen. Preßler wurde munter, wurde gewahr, daß er auf dem Rücken eines Dromedars in einem korbähnlichen Tragsattel halb lag, halb saß, daß das Tier mit weit ausgreifenden Schritten vorwärtslief und daß nebenbei das Schnauben von Pferden und das verworrene Geräusch durcheinandersprechender menschlicher Stimmen erscholl.

Er war noch immer gebunden. Auch das Tuch umhüllte noch seinen Kopf. Aber das Ohrensausen war jetzt schwächer und die Schmerzen im Hinterkopf erträglicher geworden.

Unaufhaltsam ging es weiter. Dabei hatte Preßler bald einen Hunger und Durst, daß er durch diese neuen Qualen sehr bald abermals in einen Zustand halber Betäubung verfiel. Es war ein willenloses Hindämmern, in dem das Hirn die seltsamsten Gedanken gebar, halbe Traumgesichte, wirr, zusammenhanglos.

Er wurde es kaum gewahr, daß er von seinem Dromedar heruntergehoben wurde, daß er lang in kräftig duftendem Grase lag und das Tuch entfernt wurde. Erst als einer der braunen, finsteren Männer ihn wie ein Kind zu füttern begann und ihm auch eine weiße, käseartige Masse einflößte, die eine recht belebende Wirkung hatte, erwachte sein Interesse an seiner Umgebung, fühlte er sich kräftiger und bat, ihm den einen Arm freizugeben, damit er die schmalen Schnitten Dörrfleisch selbst zum Munde führen könne. Man willfahrte ihm. Er setzte sich aufrecht, sah das nahe Lagerfeuer, um das sich ein Dutzend Nomaden herumbewegten, sah Pferde und Dromedare abseits weiden und erkannte, daß es ein kleines, mit Buschwerk bewachsenes Tal war, in dem seine Überwältiger zur Nacht Rast gemacht hatten.

Besonders die dickbreiige, weiße Masse tat ihm gut, und als er mehr davon verlangte, erhielt er in einer Schale ein ähnliches, flüssigeres Getränk, das stark alkohol- und kohlensäurehaltig war. Es handelt sich hier um Kumys, gegorene Stutenmilch, die den Nomadenvölkern des südöstlichen Rußlands im Sommer fast ausschließlich als Nahrung dient, angenehm säuerlich, leicht prickelnd und nach süßen Mandeln schmeckt und großen Nährwert hat.

Nachdem er dann bis zum Morgengrauen fest geschlafen hatte, fühlte er sich völlig frisch und überstand den nächsten Tagesmarsch ohne jede Beschwerde. Auf seine Frage, die er an seinen Wächter in englischer Sprache gerichtet hatte, war ihm nicht geantwortet worden. So wußte er weder, wohin er gebracht wurde, noch was man mit ihm vorhatte. Die Augen waren ihm wieder verbunden, so daß er nur mit Hilfe des Gehörs diese und jene Einzelheit sich zusammenreimen konnte, so zum Beispiel über die Beschaffenheit des Geländes und Zwischenfälle während des Rittes.

Am Spätnachmittag wurde halt gemacht. Nachdem er seinen Anteil an der Mahlzeit verzehrt hatte, setzte sich ein älterer Mann zu ihm, offenbar der Anführer der kleinen Schar, der leidlich englisch sprach. Jetzt endlich sollte Preßler Klarheit darüber gewinnen, weshalb Boris Aksakoff ihn überfallen hatte. Der Anführer erklärte ihm in dürren Worten, man wisse, daß er im Besitz eines wertvollen Geheimnisses sei: Wenn er dieses preisgeben wolle, das heißt, genau den Weg nach jener Oase beschreiben würde, sollte er freigelassen werden. Andernfalls würde er auf Lebenszeit gefangen gehalten werden.

Als er zu wissen verlangte, ob der Russe Aksakoff ihm diese Bedingungen stellen ließ, antwortete der Anführer ausweichend. Dies genügte Preßler.

Er brauchte nicht lange zu überlegen, wie er sich diesen Vorschlägen seiner Feinde gegenüber verhalten solle. Er war überzeugt, daß, wenn er ihnen erst mitgeteilt hatte, was er über die Oase wußte, sie ihm dann trotzdem nicht die Freiheit schenken würden. Er traute ihnen nicht, sah auch in ihren Blicken eine heimliche, haßerfüllte Feindseligkeit, die ihn das Schlimmste fürchten ließ.

Er war daher in seiner Antwort sehr vorsichtig. Er wüßte zwar, erwiderte er, daß es eine solche Oase gebe, sei auch deretwegen nach der Küsül-Kum gekommen, könnte aber über den Weg nichts Genaueres sagen; er hätte eben gehofft, die Oase auch ohne nähere Angaben finden zu können.

Nachdem der Nomade ihm nochmals sehr eindringlich nahegelegt hatte, lieber keine Ausflüchte zu gebrauchen, und nachdem Preßler bei seiner Behauptung geblieben war, daß man Angaben von ihm verlangte, die er gar nicht machen könne, ließ jener die Maske fallen, drohte dem Deutschen mit Martern und Tod, verhöhnte ihn ob seiner Dummheit, verriet, daß der angeblich gelähmte Ali Mandur ein geheimer Verbündeter der Pferdediebe sei und daß dieser es auch gewesen, der el Mistra davon benachrichtigt hätte, er würde von zwei Gästen der Ortadschus verfolgt.

Gerade diese Offenheit, mit der der Anführer des Trupps jetzt zugab, daß der Geist der Küsül-Kum ein Wesen von Fleisch und Blut und daß Ali Mandur ein Verräter sei, bewies Preßler, wie guten Grund er hatte, die Drohungen des Mannes nicht leicht zu nehmen. Hätte man nicht die Absicht gehabt, ihn für alle Zeit stumm zu machen, wäre der Beauftragte Aksakoffs wohl vorsichtiger gewesen.

Als der Anführer sich nun erhob, versetzte er dem Gefangenen noch einen Fußtritt und rief im Weggehen:

„Noch drei Tage – dann wirst Du bereuen, nicht auf unsere Bedingungen eingegangen zu sein!“

Diesmal blieb der Trupp nur bis zum Abend an dieser Stelle, verfolgte dann bei völliger Dunkelheit unter allerlei Vorsichtsmaßregeln seinen Weg, die darauf hindeuteten, daß die Pferdediebe ein für sie recht gefährliches Gebiet kreuzten.

Preßler hatte man jetzt den Kopf nicht mehr umbunden, so daß er erkannte, wie die Gegend hier beschaffen war. Es mußte ein selten fruchtbarer Landstrich sein, da überall fette Weide vorhanden war, ebenso auch Baum- und Strauchgruppen. Zahlreiche Feuerscheine zeigten, daß viele Herden hier von Wächtern nachts behütet wurden, die zum Schutz gegen die stechenden Insekten stark qualmendes Holz verbrannten.

All diesen Feuern wichen die Pferdediebe sorgfältig aus. Anderseits bewiesen sie aber auch eine große Ortskenntnis, bewegten sich mit aller Sicherheit in der Dunkelheit, nutzten natürliche Deckungen gut aus und gelangten schließlich gegen Morgen an ein sumpfiges Gewässer, das für Pferde ganz unpassierbar schien. Und doch gab es für Reittiere hier einen gangbaren versteckten Pfad, wie Preßler dann sah. Sehr langsam freilich wurde dieser Weg begangen, nur Schritt für Schritt, und oft kamen Stellen vor, an denen die Reiter absteigen und die Tiere am Zügel führen mußten.

Zwei Stunden währte dieser Marsch durch das Sumpfland. Dann tat sich inmitten des grünschillernden, tückischen Moores eine kleine Hochfläche auf, die der Hauptschlupfwinkel der Pferdediebe zu sein schien. Hier standen in einem Gehölz von Eichen und Buchen eine Anzahl niedriger Holzgebäude, weiter gab es auch feste Einfriedigungen, in denen ausgesucht schöne Pferde weideten.

Preßler ließ man jedoch nicht lange Zeit, diese versteckte Niederlassung sich anzusehen. Ein flaches Boot, das in einer kanalartigen offenen Stelle des Sumpfes neben anderen gelegen hatte, wurde mit fünf Leuten bemannt und brachte den Deutschen weiter.

Diese Fahrt zu Wasser dauerte über zwei Tage, ging stets durch von Pflanzen verkrautete schmale Wasserstraßen, die dieses Sumpfgebiet, das eine ungeheure Ausdehnung haben mußte, kreuz und quer durchzogen.

Dann aber änderte sich der Charakter des Sumpfes. Er wurde zum zähen, unergründlichen Morast, in dem das Boot immer schwerer vorwärtskam.

Das Ziel der Fahrt war offenbar eine Insel, die mitten aus diesem morastigen Sumpfstreifen, der jene wie ein Gürtel umgab, mit ihrem freundlichen Grün hervorragte.

Spät abends landete das Boot hier, nachdem die letzte Strecke mit unsäglicher Mühe zurückgelegt worden war. Nur mit Hilfe von Stoßstangen, die am unteren Ende breite Bretter hatten, war es möglich gewesen, den Kahn weiterzuschieben. Auch Preßler hatte mithelfen müssen, obwohl ihm die Hände von unzähligen Insektenstichen unförmig angeschwollen waren. Stechmücken gab es hier geradezu zu Millionen, und selbst ein qualmendes Feuer, am Boden des Nachens auf einer Lehmschicht angezündet, half gegen diese Plagegeister sehr wenig, die hauptsächlich nach Anbruch der Dunkelheit in ganzen Schwärmen auftauchten.

Am anderen Morgen verließ das Boot die Insel. Preßler blieb zurück. Einer der Leute hatte ihm vorher erklärt, auf diesem Eiland würde er fernerhin hausen müssen; so hätte es „der Herr“ befohlen. Und dieser „Herr“ konnte wohl nur Boris Aksakoff sein.

Nichts ließ man Preßler zurück als seine Kleidung, die er trug. Allmählich entfernte sich der Nachen immer weiter. Der Deutsche war zu stolz gewesen, um Schonung zu bitten. Er wußte auch, daß dies nutzlos sein würde. Er stand am Ufer der Sumpfinsel und blickte dem Boote nach, achtete nicht der höhnischen Zurufe, hoffte im Stillen, daß es ihm gelingen würde, von hier zu fliehen.

Dann war nach etwa zwei Stunden der Nachen hinter ein paar Bäumen, die weitab auf einem festen Fleckchen Erde wuchsen, verschwunden.

Preßler war allein. Ein eigenes Gefühl beschlich ihn. Unwillkürlich tauchten Jugenderinnerungen in ihm auf, die hier nur zu gut am Platze waren.

Er dachte daran, wie er einst mit tiefem Mitleid die Abenteuer Robinson Krusoes gelesen hatte. Und jetzt – jetzt befand er sich in einer ähnlichen Lage! Eine Insel sollte ihm nun zum Aufenthalt dienen, von der er nichts wußte, als daß sie fernab von allen Stätten der Kultur in einem ungeheuren Sumpfe sich aus dem zähen Morastgürtel hochwölbte mit ihren grasbestandenen Ufern, ihrem von Bäumen und Dickicht beschatteten Inneren, welches vielleicht noch allerlei ernste Überraschungen, vielleicht in Gestalt von giftigen Reptilien, dem einsamen Verbannten bieten konnte.

Bevor Preßler einen Rundgang um sein Eiland begann, bemerkte er noch in derselben Richtung, wohin das Boot sich gewandt hatte, in der Luft zwei große Vögel, die majestätisch über dem Sumpf ihre Kreise zogen. Sein scharfes Jägerauge erkannte in ihnen Steinadler, bemerkte auch, daß die beiden mächtigen Raubvögel offenbar in einem Baume ihren Horst hatten, der vielleicht drei Kilometer von der Insel entfernt aus dem Baumbestand kleinerer Sumpfeilande hervorragte und seiner beträchtlichen Höhe wegen weithin sichtbar war.

Preßler taufte ihn im Stillen Adlereiche.

An diesem Tage konnte er noch nicht ahnen, welch wichtige Rolle sie einst in seinem Leben spielen würde. –

Eine Stunde später bereits hatte der Deutsche folgendes über seine Insel festgestellt.

Sie war ungefähr eiförmig, vielleicht zwei Kilometer lang und anderthalb breit. In dem Baumbestand überwogen die Buchen. Eichen gab es nur in wenigen, dafür aber sehr alten Exemplaren, die sämtlich eine geringe Höhe, dafür aber eine auffallende Stärke des Stammes besaßen. Auch ein paar Buchen verdienten mit Recht die Bezeichnung „bemooste Häupter“.

Neben den Buchen waren am häufigsten wilde Walnußbäume von jener Art, deren Früchte die Größe einer Faust erreichen und die auch in Spanien heimisch sind. Das Buschwerk wieder war zusammengesetzt aus den verschiedenartigsten Sträuchern, von denen die meisten Preßler unbekannt waren.

Weite Lichtungen, von denen zwei in der Mitte der Insel infolge steinigen Bodens sehr grasarm waren, teilten den Baumbestand in zahlreiche Haine. Die eine der steinigen, kahlen Flächen bot insofern noch eine Besonderheit, als sich darauf eine Gruppe von Felsen erhob, zwischen denen drei uralte Buchen ihre weitschattenden Laubdächer ausbreiteten und dem Platz so ein besonderes Aussehen verliehen.

Und hier zwischen den Felsen trat auch ein kleiner Quell zu Tage, der sein stark eisenhaltiges Wasser, das an den Rändern des Abflusses rote Niederschläge in dicken Schichten abgesetzt hatte, nur etwa zweihundert Meter weit das Umland bewässern und dann in einer Erdspalte verschwinden ließ.

Preßler hatte dieser Platz gleich so gut gefallen, daß er hier seine Behausung aufzuschlagen beabsichtigte.

5. Kapitel.

Die Keilschrift auf der Tellsplatte.

Es würde unsere lieben Leser ermüden, wenn wir hier im einzelnen all das schildern wollten, was Preßler unternahm, um sich auf der Sumpfinsel ein menschenmögliches Dasein zu schaffen.

Unter der größten Buche, deren Stamm völlig hohl war, stand seine aus Zweigen geflochtene Hütte, in deren Rückwand sich eine Öffnung befand, durch die man in das Innere des hohlen Stammes gelangte, wo Preßler sich sein Schlafgemach hergerichtet hatte, weil er hier am wenigsten von stechenden Insekten belästigt wurde.

Aus den roten, lehmigen Niederschlägen an den Rändern des Quellabflusses, stellte er sich zunächst allerlei Gefäße her, die, nachdem sie 24 Stunden in einem gelinden Feuer gestanden hatten, wie mit Glasur infolge der besonderen Zusammensetzung des Materials überzogen waren. Zu Beginn der Herbstzeit, die in diesen Gegenden südlich des Aralsees bereits Mitte August einsetzt, benutzte er den roten Lehm wieder als Mörtel beim Bau einer festen Steinhütte, der er neben seiner Sommerwohnung ihren Platz gab und die im Innern nach jeder Richtung hin für die kalten Monate recht praktisch ausgestattet wurde.

Überaus dankbar war er der gütigen Vorsehung, die dafür gesorgt hatte, daß man ihm sein kleines Luntenfeuerzeug beließ, dessen Bedeutung die Pferdediebe wahrscheinlich nicht erkannt hatten. Nur so war es ihm möglich gewesen, die nützlichen Kräfte des Feuers sich dienstbar zu machen.

Werkzeuge schuf er sich aus Steinen und Steinsplittern, auch aus Knochen von Vögeln und aus denen des einzigen Säugetieres, das hier vorkam: des Murmeltiers. Später, als er sich völlig eingelebt und als seine Fähigkeit, selbst die geringfügigsten Gegenstände nutzbringend zu verwerten, sich bis zum höchsten Grade der Vollendung gesteigert hatte, fertigte er sich aus den Metallschnallen seiner Tragbänder und den Hufeisen seiner Stiefelabsätze, also aus recht kleinen Metallteilen, ein Messer, einen Bohrer und Pfeilspitzen.

Er, der daheim ein leidenschaftlicher Jäger gewesen, hatte in erster Linie an die Herstellung einer Schußwaffe gedacht. Als solche kam für ihn nur der Bogen in Betracht. Nach verschiedenen mißglückten Versuchen gelang es ihm, einen Bogen zu fertigen, der gefiederte Pfeile bis vierzig Schritt mit guter Treffsicherheit schleuderte. Manche Wildente, manches Murmeltier erlegte er, und mit der Zeit gewann er eine derartige Geschicklichkeit im Gebrauch dieser Waffe aller Naturvölker, daß er sie mit ihrer geräuschlosen Wirkung der Büchse vorgezogen hätte, falls ihm diese von den Pferdedieben belassen worden wäre.

Die warme Jahreszeit ging Preßler unter den mannigfachen Arbeiten nur zu schnell vorüber. Weit eintöniger, ja geradezu trostlos gestaltete sich der Winter für ihn. Er hatte gehofft, daß das Moor zufrieren würde, da ihm bekannt war, wie kalt es in diesen Gegenden im Dezember und Januar wird, wo die Temperatur bis zu 20 Grad mitunter sinkt und die Burane, eisige Schneestürme, über das Land hinjagen und stellenweise ungeheure Schneemassen zusammenfegen.

Der Moorgürtel gefror nicht. Und das hatte seinen Grund in der besonderen Gestaltung der Erdschichten dieses endlosen Sumpfgebiets, in dessen Tiefen vulkanische Gewalten ihr Unwesen treiben, woraus einmal die vielen heißen Quellen, dann auch häufige leichtere Erdstöße und unterirdisches Rollen hindeuten. Das Moor war in seinen tieferen Schichten offenbar dem Siedepunkt ziemlich nahe, da es sogar an der Oberfläche stets auffallend warm blieb. Daher konnte ihm auch die winterliche Kälte nichts anhaben. Nur an einem einzigen Wintermorgen während seines fast vierjährigen Aufenthalts auf der Insel fand Preßler es mit einer dünnen Eisdecke überzogen, die jedoch bereits eine Stunde später wieder weggeschmolzen war.

Der Moorgürtel hielt ihn also auch in den Monaten auf dem Eiland fest, wo außerhalb der endlosen Sümpfe die ganze Natur erstarrt und unter einer toten Schneedecke begraben war.

Als das nächste Frühjahr dann herankam, als Bäume und Sträucher, Pflanzen und Gräser in kurzem in prächtigem Grün zu neuem Leben erwachten, da geschah es eines Tages, daß der einsame Mann eine recht merkwürdige Entdeckung machte.

Unweit seiner Hütten – denn er besaß ja eine Winter- und eine Sommerwohnung, bildete der Quellabfluß gerade unterhalb der höchsten Felsengruppe einen kleinen Weiher. Diese Felsengruppe bestand aus drei säulenartigen Felsstücken, die eine Art Altan einschlossen, der steil nach dem Weiher zu abfiel und etwa drei Meter über dessen Spiegel lag.

Preßler hatte schon häufiger daran gedacht, daß jene unzugängliche Stelle sich recht gut zu einer kleinen Festung ausbauen lassen müßte. Hierbei rechnete er eben mit der Möglichkeit, daß eines Tages die Pferdediebe wieder erscheinen und gegen ihn Gefährliches im Schilde führen könnten. Das Erklimmen der steilen, etwas überhängenden Felswand machte zu große Schwierigkeiten. Er versuchte es ein paarmal, hatte keinen Erfolg, unterließ es längere Zeit und unternahm dann ganz plötzlich einen neuen Versuch, der nur deswegen glückte, weil er sich dabei eines aus Baumrindenfasern gedrehten Seiles bediente, das er geschickt oben auf dem Altan um eine Zacke geworfen hatte.

Wie er nun endlich auf der Felsplatte stand, bemerkte er sofort, daß sie von Menschenhand glatt behauen war, fand auch, nachdem er eine Schicht von Sand und zusammengewehten Blätterresten entfernt hatte, darin eingemeißelt mehrere Reihen von Zeichen, die nur eine Keilschrift sein konnten.

Es war ein eigenartiger Zufall, daß Preßler gerade diese in alter Zeit durch weite Gebiete Asiens verbreitete Schriftart bereits als verheirateter Mann eingehend studiert hatte, die einen sogenannten Keil und einen sogenannten Winkelhaken zu ihren Grundbestandteilen hat und durch mannigfache Kombinierung dieser eine Fülle von Schriftzeichen bildet.

Hier handelte es sich um die altpersische Keilschrift, die besonders zahlreich in den Ruinen von Persepolis gefunden worden ist. Die meisten Gelehrten hielten diese Schriftart lange für bloße Steinzieraten, bis der Reisende Niebuhr und der deutsche Gymnasiallehrer Grotefend[2] um das Jahr 1800 zwölf der Keilschriftzeichen auf ihren Lautwert hin festlegen konnten, worauf dann andere Forscher durch eine überaus scharfsinnige Gedankenarbeit nach und nach alle 40 Zeichen der Zend-Sprache (des Altpersischen) ermittelten und die Keilinschriften entziffern konnten.

Weitaus bedeutender als die heute noch vorhandenen altpersischen sind die babylonischen Keilschriften, so zum Beispiel die zahllosen Tontafeln, aus denen die in Ninive aufbewahrte Bibliothek des assyrischen Königs Sardanapal[3] bestand. Die Forschung verdankt gerade den Keilschriften ungeheuer viel. Die Übersetzung dieser war eine unerschöpfliche Fundgrube wichtigster Aufschlüsse über die ältesten Kulturstaaten.

Preßler brauchte viele Tage, bevor es ihm gelang, die Inschrift auf der Tellsplatte – so hatte er den Altan getauft – zu entziffern. Als er erst gesehen hatte, daß es sich hier um ein vielleicht auch für ihn recht bedeutungsvolles Geheimnis dieses Ortes handelte, vergaß er alles andere über dieser neuen, geistigen Arbeit, ruhte auch nicht eher, bis sie vollendet war.

Das Ergebnis lohnte die Mühe vollauf. Die Inschrift hatte folgenden Wortlaut:

„Dem Sohne des Hystaspes[4] (also dem Könige Darius) Heil! Wir haben Deine Macht bis in die Wüste getragen. Dein Reich ist weiter als die Sonne scheint. Dein Diener Ormuzd starb hier. Er liegt unter diesem Felsen begraben, den wir über dem Zugang der Höhle in das Gestein einfügen.“

Tatsächlich ließ sich die „Tellsplatte“ fast in ihrer ganzen Größe wie der Deckel einer Luke mit Hilfe eines ebenso sinnreich wie versteckt angebrachten Hebels, der aus einem Felsstück hergestellt war, lüften und hochklappen.

Darunter befand sich ein dunkles Felsloch, in dem eine rohe Steintreppe abwärts führte. Preßler wagte sich, bewaffnet mit einem brennenden Ast, hinab, stellte so fest, daß die in der Keilinschrift erwähnte Höhle kaum fünf Meter im Quadrat maß, recht niedrig, dafür aber nicht völlig dunkel war, vielmehr durch zahlreiche Risse und Spalten in den drei Säulenfelsen, die aber von außen nicht sichtbar waren, Licht empfing.

Auch der Boden der Höhle war geglättet. In der Mitte stand ein niedriges Gerüst aus Eichenholz, das mit den Jahren tiefschwarz nachgedunkelt war. Darauf lag eine zur Mumie zusammengeschrumpfte, in längst vermoderte Gewänder gehüllte Leiche, die um den Hals eine Kette aus Münzen trug – nur goldene Münzen, wie Preßler leicht erkannte. Auch über die Handgelenke waren goldene Ringe gestreift, und zu Füßen des Gerüstes wieder lehnten die Waffen des Toten, ein runder, eherner Schild, ein Speer mit langer Spitze und ein kurzes Schwert. Dazwischen grinste ein Schädel – der Kopf eines Pferdes, dem noch im Maul der Reitzügel mit Ketten und Knebeln steckte, – also offenbar der Schädel des Leibrosses des Verstorbenen.

Preßler war besonders über das Schwert sehr glücklich, das ihm in Zukunft vollkommen ein Beil ersetzte. Aber auch die Eisenteile des Speeres und der Schild lieferten ihm genügend Metall für vielerlei Werkzeuge und für ein paar Dutzend Pfeile. Gerade von diesen ging hin und wieder doch einer verloren, was für Preßler bisher stets recht unangenehm gewesen, weil er ja keine Möglichkeit besaß, den Verlust zu ergänzen.

Das Bewußtsein, jetzt einen Schlupfwinkel zu haben, in dem er ganz sicher war, gab Preßler ein erhöhtes Gefühl der Beruhigung. Hatte er doch bisher stets in einer gewissen Aufregung gelebt, weil er jeden Augenblick das Erscheinen eines Bootes seiner Feinde erwartete.

Daß er hiermit nicht lediglich einer überängstlichen Zwangsvorstellung nachgegeben hatte, zeigte sich bereits vierzehn Tage nach der Auffindung des Persergrabes. Inzwischen hatte er, um für alle Fälle vorbereitet zu sein, mehrere Gefäße mit Trinkwasser in die Höhle gebracht, deren Inhalt er von Zeit zu Zeit erneuern wollte. Ebenso bewahrte er dort auch einen Vorrat von Lebensmitteln auf, besonders jene harten Brote, die er sich aus dem Mehl zerstoßener Bucheckern zubereitete.

Dann – es war Mitte Mai – bemerkte er eines Abends einen Nachen mit fünf Leuten darin, der auf die Insel zuhielt und aus derselben Richtung kam, aus der auch er bei seiner Ankunft hier sein Eiland zum ersten Male gesehen hatte.

Das Boot langte bei Tagesanbruch auf der Insel an. Preßler konnte von seinem Versteck aus durch die Risse des Felsens bequem beobachten, wie die fünf Mann seine Hütten neugierig durchstöberten. Sie suchten nach ihm – suchten den ganzen Tag über. Abends lagerten sie an der Quelle, und Preßler konnte jetzt der Versuchung nicht widerstehen, sie zu belauschen. Er verließ die Höhle und kroch auf allen Vieren auf das hellodernde[5] Feuer zu.

Der Zufall wollte es, daß gerade einer der fünf Leute nach dem am Ufer liegenden Boot gesehen hatte und plötzlich bei seiner Rückkehr nun auf den Deutschen stieß, der ihm nicht mehr hatte ausweichen können.

Preßler besann sich nicht lange, packte den Mann bei der Kehle, riß ihn zu Boden und schleppte ihn dann abseits. Merkwürdigerweise versuchte jener gar keinen Widerstand, sondern ergab sich beinahe mit einem gewissen Entgegenkommen in sein Schicksal.

Nachdem Preßler den schmächtigen Burschen – denn es war noch kein voll ausgewachsener Mann – ein ganzes Stück von der Quelle weggeführt hatte, band er ihn an einem schlanken Buchenstamm fest und suchte sich dann durch Zeichen mit ihm zu verständigen. Da erlebte er abermals eine Überraschung. Der braune Geselle, dessen Gesicht gerade vom Monde beschienen wurde, grinste den Deutschen gutgelaunt an, nickte eifrig mit dem Kopf und wiederholte mehrmals:

„Germanistan – Germanistan – oh – oh!“

Und bei diesem „oh, oh!“ machte er ein Gesicht, als ob man ihm köstlichen Honig in den Mund gösse. Dann schnatterte er ein paar englische Brocken, worauf er offenbar sehr stolz war.

Eine Unterhaltung mit ihm war immerhin möglich, wenn auch recht schwierig. Er deutete an, daß er in Kabul in Afghanistan in Diensten eines deutschen Kaufmanns gestanden hätte, dem er noch jetzt aufrichtige Dankbarkeit für vieles Gute entgegenbringe und durch den er alle Germanisti lieben gelernt habe. Lediglich um Gelegenheit zu haben, mit Preßler sich irgendwie in Verbindung setzen zu können, habe er sich jetzt auch erboten gehabt, die Fahrt durch den Sumpf mitzumachen. Sein Vater sei einer der Vertrauten des „Herrn“, des Führers eines weitverzweigten Geheimbundes, der den Namen El Mistra habe, also genau so heiße, wie der Geist der Küsül-Kum. – Noch manches andere wußte der deutschfreundliche Jomude (diesem Stamme der Turkmenen gehörte er an) zu berichten, dessen Name El Hissar lautete, zu Deutsch „Der Strahlende“.

El Hissar war auch wirklich ein munterer, fröhlicher Bursche, dabei durchaus vertrauenswürdig, unerschrocken und listig – jedenfalls für Preßler ein überaus wertvoller Freund, mit dessen Hilfe es dem deutschen Robinson dann später auch gelang, von der Sumpfinsel zu entweichen.

Wie diese Flucht bewerkstelligt wurde und welche seltsamen Schicksalsfügungen dabei eine Rolle spielten, läßt sich leider im Rahmen dieser Erzählung nicht mehr schildern, wird aber im nächsten Bändchen erzählt werden, in:

Druck: P. Lehmann G. m. b. H., Berlin S. 14.

Anmerkungen:

- ↑ In der Vorlage steht: „der“.

- ↑ Siehe auch Wikipedia: Carsten Niebuhr und Georg Friedrich Grotefend.

- ↑ Siehe auch Wikipedia: Sardanapal.

- ↑ Siehe auch Wikipedia: Dareios I.

- ↑ In der Vorlage steht: „helllodernde“.