Hauptmenü

Sie sind hier

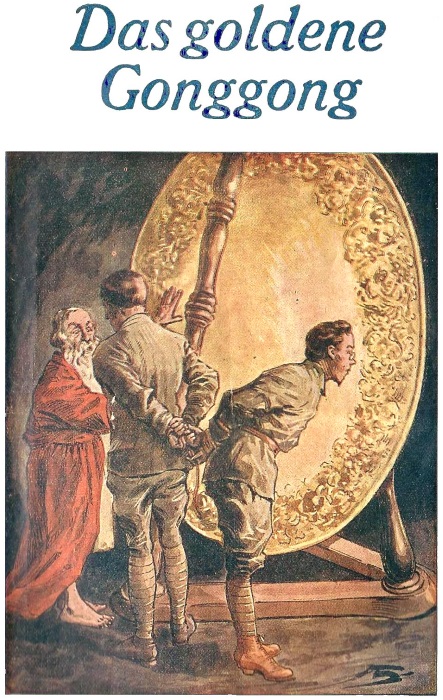

Das goldene Gongong

Der Detektiv

Kriminalerzählungen

von

Walther Kabel.

Band: 48

Das goldene Gongong.[1]

1. Kapitel.

Die drückende Hitze eines indischen Sommertages lastete auf Dschaipur, der Residenz des gleichnamigen Vasallenstaates in der britisch-indischen Provinz Radschputana.

Harald Harst und ich lagen bequem ausgestreckt in den hohen Rohrsesseln in unserem Wohnsalon. Wir waren seit Tagen Gäste des Maharadschas von Dschaipur.

Harst studierte ein englisches Buch, das über die Ruinen der uralten Stadt Amber handelte, die im Jahre 1728 auf Befehl des Fürsten Dschai Singh verlassen worden war. Die Ruinen von Amber liegen sieben Kilometer nordöstlich von Dschaipur in den Bergen. –

Ich nickte in meinem Sessel zuweilen ein. In diesem Zustande trägster Ruhe und halben Schlafes hörte ich, wie Harst irgend ein Wort mit ganz besonderer Betonung ausrief.

Ich öffnete schwerfällig die Augen.

„Sagtest Du etwas?“ fragte ich ohne Interesse.

Harst hatte das Buch, das aus der Bibliothek des Maharadschas stammte, jetzt im Schoße liegen und hielt gerade einen Zettel gegen das durch die hohen Fenster einströmende Tageslicht.

„Ja, mein lieber Schraut, ich sagte etwas,“ erwiderte er und drehte das Papier vor den Augen hin und her. „Ich sagte „Merkwürdig!“ Weiter nichts.“

Wenn irgend etwas mich hätte schnell munter machen können, dann waren es diese beiden Tatsachen: Erstens das „Merkwürdig!“ und zweitens der Zettel, dem Harald so große Aufmerksamkeit schenkte.

Ich stand auf und trat neben seinen Rohrsessel.

„Was gibt’s denn eigentlich?“ meinte ich.

Harald reichte mir schweigend das viereckige Stück Papier, das etwa Quartblattgröße hatte und einmal gefaltet gewesen war. Die Falte war sehr fest eingepreßt. Man sah, daß Harst sie offenbar mit dem Fingernagel glatt gestrichen hatte.

Das Papier war fest und hart, aber durchsichtig, – eine Art Pergamentpapier. Ich fand darauf nichts geschrieben, auch keine Zeichnung. Es war auf beiden Seiten leer.

Aber: Harst hatte es gegen das Licht gehalten! – Und als ich nun dasselbe tat und sehr genau hinsah, bemerkte ich mehrere Reihen und Bogenlinien von winzigen Löchern.

Es hatte jemand das Papier mit einer sehr dünnen Nadel unzählige Male durchstochen und so eine Zeichnung hervorgerufen, die auf den ersten Blick nicht zu bemerken war.

Ich drehte das Papier hin und her. Ich wollte festzustellen versuchen, was die Zeichnung darstellte.

„Gib Dir keine Mühe, mein Alter,“ sagte Harst da. „Wenn Du dieses Buch über die Ruinen von Amber nicht gelesen hast, kannst Du das Richtige nicht herausfinden.“

„So hängt die Zeichnung mit der Ruinenstadt zusammen?“ fragte ich.

„Vielleicht! Das Pergamentblatt lag zwischen den letzten Seiten des Buches. Diese beiden Seiten waren an den Rändern leicht zusammengeklebt. Mithin sollte das Blatt nicht gefunden werden. Wenigstens nicht von einem, der das Buch nur flüchtig durchblätterte. Der Klebstoff, mit dem man die beiden Seiten zu einer Art Versteck hergerichtet hat, ist von ganz besonderer Art. Ich habe ein wenig davon abgekratzt und auf der Messerspitze über einem Streichholz heiß gemacht. Dem Geruch nach handelt es sich um keinen Klebstoff, sondern um ein Gemenge aus Gelatine und einer alkoholischen Flüssigkeit, wie es Forschungsreisende dazu benutzen, Pflanzen zu konservieren.“

„Bitte weiter,“ sagte ich interessiert und zog meinen Sessel neben den Haralds.

Er hatte mir das Pergamentblatt abgenommen und fuhr mit den Fingerspitzen der Rechten wie liebkosend darüber hin.

„Wir werden die Hitze jetzt vergessen, mein Alter,“ meinte er lächelnd. „Wir waren seit Tagen ohne unsere geliebte Arbeit. Das tut nie gut. Man wird schlaff dabei. Nun haben wir wieder ein Problem, sogar ein sehr eigenartiges. Wenn Du es nachher wieder schriftstellerisch verwertest, rate ich Dir zu dem Titel: „Das goldene Gongong“. Ein hübscher Titel. Deine Leser werden sich die Köpfe zerbrechen, was Gongong ist, jedenfalls dreiviertel von ihnen. Ein Viertel wird vielleicht wissen, daß „Gongong“ ebenso viel wie Gong bedeutet. Und Gong ist doch ein tellerförmiges, laut dröhnendes Tonwerkzeug!“

Er nahm jetzt das Buch von seinem Schoß und schlug es ganz hinten auf.

„Sieh’,“ sagte er, „dies sind die beiden Seiten, die leicht zusammengeklebt waren. Hier findest Du auf der rechten Seite einige Zeilen mit Bleistift unterstrichen. Sie lauten:

Das goldene Gongong von Amber war in ganz Indien berühmt. Es hatte einen Durchmesser von Manneshöhe und wog mehr als vier Männer. Es hing an einem goldenen Dreifuß, und der Klöppel dazu bestand ebenfalls aus reinem Golde. Niemand weiß, wo es geblieben ist. Als der Fürst Dschai Singh die Stadt Amber räumen ließ, damit das für den Handel günstiger gelegene Dschaipur zu größerer Blüte gelange, verschwand das goldene Gongong spurlos aus dem einzigen Dschaina-Tempel[2], den es in Amber gab.

Du besinnst Dich nun wohl, daß gestern an der Tafel des Maharadschas das Gespräch zufällig auf Forschungsreisende kam und daß Oberst Lincoln, der englische Kommandeur der Streitkräfte des Fürsten, dabei kurz erwähnte, daß Professor Tompsons Verschwinden noch immer nicht aufgeklärt sei. Der Fürst warf dem Oberst dieser Bemerkung wegen einen mißbilligenden Blick zu. Lincoln wechselte denn auch schnell das Thema.“

„Ja – ich erinnere mich sehr gut. Nachher gingst Du mit Lincoln in den Schloßpark.“

„Und – forschte ihn über Tompsons Verschwinden aus. – Die Sache verhält sich so. Professor Reginald Tompson von der Universität in London, ein sehr berühmter Botaniker, war vor fünf Jahren Gast des Maharadschas und sammelte eifrig hier in der Umgegend Pflanzen und Gräser. Er war ein richtiger Gelehrter: weltfremd, fast menschenscheu und sehr unzugänglich. Auf seinen Ausflügen wurde er nur von seinem Hunde, einer englischen Bulldogge, begleitet, die noch unliebenswürdiger als ihr Herr gewesen sein soll. Dann kehrten Herr und Hund eines Tages nicht zurück. Man suchte, man unterließ nichts, sie zu finden. Oberst Lincoln hat selbst durch das Militär die ganze Umgegend durchstreifen lassen. Dem Maharadscha war es sehr unangenehm, daß diese geheimnisvolle Angelegenheit ungeklärt blieb. Er setzte eine hohe Belohnung aus, um auch den Eifer seiner Polizei anzuspornen. Kurz: es wurde nichts versäumt, um über das Schicksal Tompsons Aufschluß zu erhalten. Dann geriet auch dieses Vorkommnis allmählich in Vergessenheit. Nur der Fürst soll noch heute schwer darunter leiden, daß der Professor gerade als sein Gast und hier in der Nähe der Residenz verschwunden ist.“

„Man hat also nicht den kleinsten Anhaltspunkt dafür entdeckt, was mit Tompson geschehen ist?“

„Nein. Der letzte Mensch, der ihn und seine Bulldogge sah, ist ein armer Hindu, der die beiden in der Nähe der Ruinenstätte erblickte. Dieser Hindu besitzt dort eine Gärtnerei, wie Lincoln mir zu berichten wußte, und heißt Mokri.“

„Ah – in der Nähe der Ruinenstätte!“ rief ich. „Weshalb aber,“ fügte ich hinzu, „glaubst Du, daß dieses Pergamentblatt gerade von Tompson in diesem Buche versteckt wurde?“

„Ja, ja – diese Hitze!“ lächelte Harald und schüttelte den Kopf. „Du bist heute geistig nicht auf der Höhe, mein Alter. Gar nicht auf der Höhe. Sonst würdest Du an den Gelatine- Kleister denken.“

„Stimmt! Die Frage war recht unbegabt. – Die nächste ist es hoffentlich nicht: Weshalb hat der Professor das Pergamentblatt in dem Buche versteckt?“

Harald hob die Schultern. „Ich vermute hierüber etwas. Ob es richtig ist, weiß ich nicht – noch nicht. Aber ich werde es wissen. Wir werden eben nach Tompson suchen, werden aber natürlich keinem Menschen hier etwas von diesem unserem Vorhaben mitteilen.“

„Willst Du mir Deine Vermutung nicht anvertrauen?“ bat ich.

„Nein, lieber Alter. Ich unterstütze Deine Gedankenfaulheit niemals. Du könntest bei einigem Nachdenken auch selbst darauf kommen.“

„Gut. Werde mir Mühe geben. – Etwas anderes. Du nimmst an, Tompson hat in den Ruinen nach dem goldenen Gongong gesucht?“

„Ja. Fraglos hat nur er diese Zeilen hier unterstrichen. Ich behaupte auch, daß dieser Professor keineswegs der weltfremde Gelehrte war, als den er sich stets aufspielte. Wer auf solche Ideen wie die mit dem durchstochenen Pergamentblatt kommt, der hat auch noch andere Interessen als nur Pflanzen und Gräser.“

Er hielt das Pergamentblatt wieder gegen das Licht.

„Bitte – verfolge die punktierten Linien recht genau,“ sagte er. „Ich halte das Blatt jetzt so, wie man es halten muß.“

Ich beugte mich vor.

„Ah – das ist ja ein Name – das sind lateinische Buchstaben!“ rief ich. „Nur daß der Name sehr verzerrt ist, da man ihn als Halbkreis geschrieben oder besser gestochen hat. Und der Name lautet – Tompson!“

„Freilich – Tompson. Du hast Dich aber soeben ungenau ausgedrückt. Der Name ist nicht als Halbkreis, sondern als Ellipse geschrieben, und zwar berührt der nach unten herumgezogene Schlußstrich des letzten Buchstabens n die Schleife des Anfangsbuchstaben T.“

„Du hast recht. Die von den Buchstaben eingeschlossene freie Fläche ist eine Ellipse. Das muß etwas zu bedeuten haben.“

„Ganz gewiß. – Wir wollen nun aber von der Theorie zur Praxis übergehen, das heißt, uns zu einem Ausflug fertig machen. Wir nehmen unser gewöhnliches Handwerkszeug mit. Unserem Diener werde ich sagen, daß wir die Ruinenstadt besichtigen wollen und wahrscheinlich erst morgens zurückkehren werden. Dies für alle Fälle, damit man unser Fernbleiben nicht etwa in einer Weise deutet, die dem Maharadscha Aufregungen schafft.“

Er legte das Pergamentblatt in das Buch zurück und schloß dieses in einen unserer Koffer ein.

Nach einer Viertelstunde verließen wir den Palast des Fürsten.

Ein leichter Bambuswagen brachte uns nach den Ruinen von Amber hinauf, denn die ehemalige Hauptstadt des Landes liegt mitten in den Felsenbergen, die sich in weitem Halbkreis um Dschaipur auftürmen.

Unser Kutscher war ein alter, graubärtiger Hindu mit tief durchfurchtem, magerem Gesicht. Er sprach ein wenig englisch und hielt sich wohl für verpflichtet, die weißen Sahibs (Herren) auf diese und jene Merkwürdigkeit aufmerksam zu machen.

Obwohl die Ruinen von Amber in der Luftlinie nur sieben Kilometer von Dschaipur entfernt sind, brauchten wir doch fast anderthalb Stunden, bevor unser Kutscher mit der Hand in ein weites Tal hinabdeutete und dazu erklärte, das sei die einstige Residenz von Dschaipur.

Harst befahl dem Hindu anzuhalten. Wir stiegen aus und bezahlten die Fahrt – anderthalb Mark nach deutschem Gelde.

Der Alte fuhr davon.

Es war jetzt ½9 Uhr abends. Die Sonne war längst hinter den Bergen verschwunden. Weit und breit war kein Mensch zu sehen. Die ersten Abendschatten füllten bereits die Seitentäler.

Harst nahm sein Fernglas aus dem Futteral und schaute über das endlose, wohl eine Meile lange Tal und die grüne Wildnis hinweg.

Dann sagte er: „Dort drüben steht eine Hütte. Siehst Du jene Terrasse am Ostabhang? Da wohnt der Mann, den ich sprechen möchte, – der Gärtner Mokri.“

„Wir müssen also das ganze Tal umrunden. Dürfte das bei der schnell zunehmenden Dunkelheit nicht gefährlich sein?“

„Du meinst, weil der Kutscher uns bestätigte, daß die Ruinenstadt von Giftschlangen wimmelt? – Wir werden eben vorsichtig sein, mein Alter. Übrigens: fällt Dir hier nichts auf?“

Ich blickte Harst fragend an.

„Ich wüßte nicht, was –“

„Schon gut,“ unterbrach er mich. „Gehen wir. Wir wollen uns jeder einen langen, starken Stock zurechtschneiden. Damit halten wir uns das Gewürm am besten vom Leibe.“

2. Kapitel.

Sehr bald fand Harald dann einen breiten Pfad, der sich durch das Trümmerfeld hindurchwand und der den Weg zu des Gärtners kleinem Anwesen darstellte.

Unangefochten gelangten wir so nach kaum zwanzig Minuten bis an den Dornenwall, der den Garten und das Haus Mokris umgab. Der Eingang zu dem Grundstück, eine drei Meter hohe Bambusgittertür mit eisernen, auswärts gebogenen Spitzen, war durch starke Holzriegel von innen verschlossen. Die Hütte selbst lag hinter einem Palmenhain wohl fünfzig Meter von der Pforte ab. Wir versuchten die Riegel zu öffnen. Es gelang uns nicht. Wir hatten vorher schon laut nach Mokri gerufen. Niemand erschien.

„Vorwärts – klettern wir hinüber,“ meinte Harald.

Dies war der eisernen Spitzen wegen nicht ganz einfach. Dann schritten wir der Hütte zu. Als wir den Palmenhain hinter uns hatten, sahen wir sofort, daß Mokris Häuschen fraglos recht alt war. Nur das Holzdach war neu. Das niedrige Gebäude bestand aus Sandstein und hatte reiche Verzierungen von schwarzem Marmor. Die Fenster und die Tür waren ebenfalls moderne Arbeit.

Wir pochten eine ganze Weile. Endlich rief jemand hinter der Tür ein paar indische Worte.

Harst rief zurück, daß wir Mokri nur um einen Imbiß bäten.

Ein Schloßriegel kreischte, und die Tür tat sich auf.

Vor uns stand ein Greis mit langem, weißem Bart. Um den Hals trug er die weiße Brahmanenschnur. Mokri gehörte also zur vornehmen Hindukaste. – Nicht alle Brahmanen sind Priester, wie man in Europa vielfach glaubt. Es gibt unter ihnen Kaufleute, Bauern und sehr viele Bettler sogar.

Der lange, hagere Greis mit dem hellen Turban und dem sauberen Leinengewand musterte uns schweigend mehrere Minuten, bevor er widerwillig erklärte:

„Ihr seid mir willkommen.“

Daß dies nur eine Redensart war, merkte ich sofort. Der Greis wünschte uns in Wirklichkeit dorthin, wo der Pfeffer wächst.

Dann saßen wir in einem kleinen Gemach auf Holzschemeln an einem ebenso einfachen Tische.

Mokri blieb stumm. Gewiß – wenn Harald ihn ansprach, antwortete er in ganz geläufigem Englisch. Aber er selbst gab sich keine Mühe, die Unterhaltung in Gang zu halten.

Er hatte uns kaltes gebratenes Fleisch, Ziegenmilch, Früchte und Hirsebrot vorgesetzt. Wir aßen nur zum Schein ein wenig. Mokri hatte am Fenster in einem mit Leder überzogenen hochlehnigen Stuhl Platz genommen.

Es wurde schnell dunkel. Der Greis stand auf und zündete eine altertümliche Öllampe an.

„Setze Dich zu uns, Mokri,“ sagte Harald. „Es hat keinen Zweck, daß wir länger gegenseitig uns zu täuschen suchen. Wir sind Dir als Gäste unangenehm. Weswegen?“

„Sahib, ich gebe Euch gern, was ich einsamer Mann Euch zu bieten vermag.“

Der Greis rückte seinen Stuhl an den Tisch. Er tat es so wie alles, was er bisher getan: mit Widerwillen, mit Zwang.

„Hast Du gehört, wer wir sind?“ fragte Harst nun. „Du kommst häufig nach der Stadt. Vielleicht erzählte man Dir, daß bei dem Maharadscha jetzt zwei Europäer wohnen, die endlich die Diebe entlarvten, durch die der Fürst lange Zeit bestohlen worden ist.“

„Ich habe es gehört, Sahib,“ erklärte Mokri mit derselben Ruhe und demselben ablehnenden Ton.

„Gut. Du bist ehrlich. Sei es auch weiter. Ich warne dich vor jeder Lüge. Ich würde sofort merken, wenn Du die Unwahrheit sprichst.“

Der Greis blickte Harald gelassen an. Es war weder Feindseligkeit noch Abneigung in diesem Blick. Es war etwas wie stilles Bedauern und – Angst darin.

Wer wie ich jahrelang mit Harst von Abenteuer zu Abenteuer geeilt ist, wird Menschenkenner, lernt auch, den Ausdruck des Auges richtig zu ergründen. –

Mokri schwieg zu dieser halben Drohung Harsts. Und dieser sprach weiter.

„Du ahnst, weshalb wir Dich aufgesucht haben. Und darum bist Du so verschlossen uns gegenüber. Ist es nicht so?“

„Es ist so, Sahib –“

„Erzähle uns also, was Du über Professor Tompson weißt.“

Mokri schaute in das flackernde Licht der Öllampe. Seine Hände fuhren unruhig hin und her. Dann erwiderte er:

„Ich war es, der ihn an jenem Tage sah, als er verschwand. Ich kam mit meinem Lastkamel aus Dschaipur zurück. Es war gegen Abend. Er ging mit seinem Hunde den Hauptweg nach Norden zu entlang, der in die Ruinenstadt führt. Ich habe dies auch denen erzählt, die nach dem gelehrten Sahib suchten. Mehr weiß ich nicht.“

Harald hatte sich eine Zigarette angezündet und auch mir sein Etui hingehalten.

Er blies ein paar Rauchringe, blickte ihnen nach und fragte ganz unvermittelt:

„Wie lange wohnst Du hier bereits?“

„Seit meiner Geburt. Mein Vater wohnte hier, mein Großvater ebenso –“

„Hast Du ein Weib und Kinder, Mokri?“

„Nein, Sahib. Ich war stets allein.“

Dieser Alte wurde mir allmählich doch etwas unheimlich. Hinter seiner starren Ruhe, hinter diesen großen, dunklen, klaren Augen konnte sich ganz anderes verbergen, als man annehmen durfte. Mokri war ohne Zweifel weit gebildeter als der Durchschnitt der Inder. Seine Ausdrucksweise verriet dies deutlich. Und – dieser Mann war auch klug und vorsichtig. Als Gegner konnte er sehr gefährlich werden. – Das schoß mir so durch den Kopf, als ich ihn jetzt still beobachtete, nein, – belauerte. Ich hoffte, er würde sich irgendwie durch sein Mienenspiel verraten.

Harald ließ jetzt eine längere Pause in diesem Verhör eintreten, dessen Zweck mir nicht ganz klar war. Was sollte dieser Greis noch über das Schicksal Tompsons angeben können, falls er nicht – selbst zu denen gehört hatte, die den Professor aus irgend welchen Gründen beseitigt hatten.

Harst nahm die zweite Zigarette. Dann beugte er sich vor, stützte die Arme auf den Tisch und fragte, jedes Wort scharf betonend:

„Wie oft hast Du den Professor hier in der Nähe der Ruinen oder in den Ruinen selbst gesehen?“

„Sehr oft, Sahib. Jeden Tag fast.“

„Ah – ich ahnte es!“ Harald wandte sich mir zu und sagte auf deutsch: „Und Oberst Lincoln erklärte mir, der Professor hätte für die Ruinenstadt Amber keinerlei Interesse gehabt und sei meist in den Bergen nördlich von Dschaipur gewesen. Tompson hat also verheimlichen wollen, daß er die Ruinen täglich besuchte. Sehr wichtig, mein Alter.“

Dann richtete er das Wort wieder an den alten Brahmanen.

„Du hast nach dem Verschwinden Tompsons diese Tatsache, daß er jeden Tag sich hier eingefunden hatte, verschwiegen, hast nur gesagt, Du hättest ihn an jenem Tage hier bemerkt. Weshalb verheimlichtest Du dies?“

„Weil ich es Sahib Tompson versprochen hatte.“

„Wann?“

„Nachdem er einige Male bei mir gewesen war. Er kam stets von Westen her durch die Berge zu mir. Es sollte ihn niemand sehen. Ich habe ihn oft gewarnt, nicht in den Ruinen umherzuklettern. Er sagte mir, er suche dort eine ganz seltene Pflanze.“

„Weshalb und wovor warntest Du ihn?“

Der Greis wurde wieder unruhig. Seine Augen glitten hin und her. Dann antwortete er auffallend leise:

„Vor etwas, das ich selbst nicht kenne, Sahib.“

„Und was ist das?“

Der Brahmane flüsterte noch leiser:

„Vor der Seele der toten Stadt, Sahib –“

Auch ich hatte mich jetzt unwillkürlich vorgebeugt. Es war da ein Etwas in dem Ton und dem Verhalten des Greises, das mir einen Eiseshauch über den Rücken trieb.

Harst formte wieder Rauchringe.

„Oberst Lincoln erwähnte auch dies,“ sagte er nun gleichmütig. „Kein Eingeborener wagt sich nachts in die Ruinen, nicht mal in dieses Tal. Man soll hier oft seltsame Töne gehört haben. – Nennst Du diese Töne die Seele der toten Stadt, Mokri?“

„Ja, Sahib. Die Töne und –“ Er machte eine kurze Pause, ließ seine Stimme wieder zum Flüstern herabsinken: „– die Töne und die Menschen, die man nie sieht –“

„Wie meinst Du das? Man sieht diese Menschen nie?!“

„Nein, Sahib. Und doch sind sie da. Sie waren stets da. Mein Großvater wußte es, mein Vater wußte es. Aber – sie wußten es nur. Mit den Augen haben sie sie nie geschaut, ebensowenig wie ich.“

„Und die Anzeichen, daß Menschen in den Ruinen hausen?“

„Die Beweise sind die Felder und die Fruchtbäume des Dorfes Galpor dort drüben in dem Nachbartale, die immer wieder geplündert werden. Die Leute verdächtigen stets die falschen. Sie ahnen nicht, daß die tote Stadt noch lebt.“

„Diese Beweise sind nicht gerade sehr überzeugend, Mokri. – Doch – ich werde das alles selbst untersuchen. – Weißt Du noch etwas über den Professor?“

Der Greis nickte fast schwermütig.

„Sein Hund meldet sich jede Nacht, Sahib. Ich kenne sein Bellen.“

„Und Du hast dies der Polizei nicht mitgeteilt, Mokri?“

„Ich tat es ja. Man hat mich ausgelacht. Es gibt hier in den Bergen verwilderte Hunde, Sahib. Und der Polizeichef meinte, ein Hund bellt wie der andere.“

„Wann hörtest Du die Bulldogge zum ersten Mal?“

„Etwa drei Monate nach dem Verschwinden Tompsons.“

Harald lehnte sich wieder zurück und schloß halb die Augen. Wohl fünf Minuten verhielt er sich völlig regungslos. Dann fragte er wieder:

„Du glaubst, daß der Professor noch lebt?“

„Ja, Sahib.“

„Er wird also Deiner Ansicht nach von den unsichtbaren Bewohnern der Ruinen gefangen gehalten, nicht wahr?“

„Ja, Sahib.“

Dieses monotone „Ja, Sahib“ wirkte im Zusammenhang mit dem bisherigen Inhalt dieser seltsamen Unterredung wie ein düsteres, drohendes Rätsel.

Ich blickte Harald an. Unsere Augen begegneten sich. Sein Gesicht war ernst und nachdenklich.

„Sind die Töne jede Nacht vernehmbar?“ fragte Harald den Alten, nachdem er die dritte Zigarette genommen hatte.

„Jede Nacht. Kurz nach Mitternacht, stets um dieselbe Zeit.“

„Kannst Du uns mit Kleidungsstücken aushelfen, Mokri? Wir wollen als Inder um Mitternacht in die Ruinen schleichen. Ich muß diese Geheimnisse aufklären – um jeden Preis.“

„Sahib, ich warne Dich!“ sagte der Alte hastig. „Professor Tompson hat es bitter büßen müssen, daß er immer wieder in den Trümmern umherkletterte.“

Harald lächelte. „Diesmal werden andere bitter büßen, Mokri. Mein Freund und ich haben schon andere Dinge erlebt als dies. – Bringe uns die Anzüge und auch Kopftücher.“

Der Alte verließ den Raum.

Harst drehte sich halb um, so daß er mich voll ansehen konnte.

„Na – was sagst Du zu alledem?!“

Ich sagte gar nichts. Ich hätte des Brahmanen Warnung beherzigt und wäre die Nacht über hier in der Hütte geblieben.

Harald flüsterte jetzt: „Mokri weiß mehr, als er zugibt. Er muß ganz besondere Gründe haben, daß er so einiges verschweigt. Vielleicht fürchtet er die – Seele der toten Stadt! Übrigens ganz poetisch: Seele der toten Stadt! – Wir werden trotzdem dieser Seele so ein wenig auf den Leib rücken.“

Mokri kehrte mit den Kleidungsstücken zurück. Nochmals sprach er dieselbe Warnung aus, während wir den Anzug wechselten. Harst tat, als hörte er die Worte nicht. Er legte nur seine neunschüssige Clementpistole[3] auf den Tisch und die Taschenlampe dicht daneben. Ich sah, wie des Brahmanen Augen einen Moment auf der Waffe ruhten. Ich sah noch mehr: ein trübes Lächeln glitt über sein braunes, faltiges Greisengesicht hin. Es war ein Lächeln, in dem etwas wie Mitleid für uns lag.

Harst übergab dem Alten unsere Brieftaschen. „Bewahre sie uns auf,“ sagte er. „Ich vertraue Dir. – Noch eine Frage, Mokri. Der Dornenwall um Dein Gehöft ist sehr hoch. Du hast Dich gut gesichert. Du fürchtest die Panther, nicht wahr? Oder noch etwas anderes?“

„Am Tage fürchte ich nichts, Sahib. Nachts erwacht die tote Stadt. Und – mein Vater und mein Großvater haben nach Dunkelwerden das Haus nie verlassen.“

Mokri saß wieder in seinem hohen Lederstuhl. Harald trat jetzt dicht an ihn heran, meinte eindringlich:

„Seit wann wohnt Deine Familie hier?“

„Schon immer, Sahib. Seit Jahrhunderten.“

„Auch schon vor dem Jahre 1728, als Fürst Dschai Singh die Stadt Amber durch ein Machtwort entvölkerte?“

Mokris Augen suchten den Boden. Das nervöse Spiel der Hände begann wieder.

„Seit diesem Jahre leben wir hier,“ erklärte er dann leise. „Mehr darf ich nicht sagen.“

Harst forschte nicht weiter.

„Laß uns hinaus,“ meinte er. „Die Mitternachtsstunde ist nahe.“ – Er stand jetzt am Fenster und blickte in den mondhellen Garten hinaus. „Sollten wir bis zum Morgen nicht wieder hier sein, so eile zu Oberst Lincoln und berichte ihm, daß wir in den Ruinen verschwunden sind.“

Er hatte sich nach Mokri umgedreht. Dieser saß ein paar Sekunden wie erstarrt da. Dann sprang er auf. Seine Hände streckten sich wie flehend Harst entgegen.

„Sahib – geht nicht in die Ruinen! Oder – geht am Tage! Ich – ich –“

Seine Arme sanken herab. Auch sein Kopf senkte sich. Ein hilfloser Ausdruck zeigte sich in seinem Gesicht.

„Ich verstehe, Mokri. Du – würdest nicht zu Oberst Lincoln gehen! Du fürchtest Dich vor denen, die Professor Tompson gefangen halten, weil er zu tief in die Geheimnisse des toten Amber eingedrungen ist. – Gut – ich verlange nichts von Dir. Ich werde auch ohne fremde Hilfe die Seele der toten Stadt besiegen –“

Mokri erwiderte nichts.

Er brachte uns dann bis an die Bambusgitterpforte. Nach einem kurzen Abschiedsgruß schritten wir den Pfad hinab, der von der Terrasse in das Tal führte. Kaum waren wir hinter den ersten Büschen verschwunden, als Harald stehen blieb. Er faßte in seinen Leinenkittel hinein und holte aus der Tasche seines bastseidenen Sporthemdes, das er anbehalten hatte, ein Blatt Papier hervor.

Der Vollmond gab genügend Licht. Ich erkannte zu meinem Erstaunen das Pergamentblatt, das Harst jetzt nochmals geknifft hatte.

„Du dachtest, es läge in dem Buche,“ meinte er. „Es war ein kleiner Taschenspielerkniff. Ich erwartete nämlich, Du würdest mich auffordern, das Blatt mitzunehmen. Lieber Alter, die Hitze hatte Dir sehr geschadet. Du warst geistig wirklich nicht auf der Höhe. Du hättest Dir sonst selbst sagen müssen, daß Tompson kaum aus Spielerei den Namen so merkwürdig gebogen in das Papier eingestochen hätte. Dieser Professor ist kein einseitiger Gelehrter. Das Pergamentblatt enthält nichts anderes als eine Skizze dieses Tales. Als wir vorhin oben auf der Bergstraße standen und den vollen Überblick über die Ruinen hatten, machte ich eine Bemerkung, die Du nicht recht begriffst. Sie sollte Dich nur auf die Form dieses Tales hinweisen, auf die Ellipsenform. Die so unregelmäßig eingestochenen Buchstaben des Namens „Tompson“ sind fraglos die noch passierbaren Straßen der Ruinenstätte, und zwar gerade die Straßen, die zu all diesen Geheimnissen in irgend einer Beziehung stehen. Mag sein, daß nicht jeder Strich eines jeden Buchstabens diese Bedeutung hat. Aber die Mehrzahl ohne Zweifel.“

Er hielt das Blatt gegen den Mond. Man erkannte auch jetzt die feinen Löcherreihen in dem Papier ganz deutlich.

„Bitte – dieser Strich des Anfangsbuchstabens T ist der Pfad, der von der Hauptstraße zu dem Gehöft Mokris führt. Die Schleife des lateinischen T aber ist das Gehöft. Siehst Du in der Schleife das aus 8 Löchern bestehende kleine Kreuz? – Es gibt ein solches Kreuz noch anderswo auf dieser Skizze. Schau’ auf das kleine p in der Mitte des Namens. Der Hauptstrich dieses Buchstabens ist sehr lang ausgezogen und endet in einem Schnörkel. In diesem Schnörkel steht das zweite Kreuz. Wir werden nun den Ort suchen, den dieses Kreuz hervorhebt. Er muß dort im Nordosten liegen, und es kann der Skizze nach nicht allzu weit bis dorthin sein. Hier in der Nähe muß ein Pfad abbiegen. Der Buchstabe o ist mit Absicht so hoch gesetzt, daß er in der Mitte des senkrechten Striches des Anfangs-T’s beginnt. – Vorwärts, verlieren wir keine Zeit –“

Er steckte das Blatt wieder ein.

Ich konnte Harald nur wieder bewundern und schweigen. War es schon schwer gewesen, aus diesen punktierten Linien einen Namen herauszulesen, so war es geradezu eine glänzende Leistung selbst für einen noch so scharfsinnigen Kopf, diese wirren Linien als Wege zu deuten.

Daß diese seine Vermutung zutraf, bewies ja der Pfad nach Mokris Hütte und das Kreuz in der Schleife des Anfangs-T’s.

3. Kapitel.

Harald schritt langsam voran. Wir hatten dann gerade eine Anhöhe erreicht und befanden uns dicht vor der Grenze der Ruinenstätte, als wir beide mit einem Male wie angewurzelt stehen blieben.

Von irgendwoher drang durch die schweigende, mondhelle Nacht ein seltsam dumpfer und doch auch wieder voll und rein klingender Ton bis an unser Ohr.

Der Ton verhallte, erklang aufs neue, verhallte abermals.

Wir standen dicht nebeneinander. Ich blickte Harald fragend an. Er zählte die Töne leise, wandte den Kopf dabei lauschend hin und her.

„– acht – neun –“

Neun solcher Töne. Dann nichts mehr.

Sie hatten etwas seltsam Unheimliches an sich, diese Schallwellen, von denen man nicht wußte, woher sie kamen.

Wie vorhin in Mokris Hütte lief mir wieder ein Eiseshauch über den Rücken.

Ich wartete atemlos auf den zehnten Ton.

Er blieb aus.

„Das goldene Gongong,“ flüsterte Harald. „Und neunmal ertönte es – neunmal! Die heilige Zahl Neun der Dschainas. So stimmt auch dies –“

Durch eine Lücke in den Büschen konnten wir von der Anhöhe aus einen Teil der Ruinenwildnis überschauen. Nur vereinzelte Mauerreste ragten aus dem grünen Pflanzenteppich hervor, der aus den eingestürzten Gebäuden flache Hügel und Gestrüpphaufen gemacht hatte.

„Das Gongong schweigt,“ sagte Harald nach einer Weile leise. „Jetzt fehlt nur noch die Bulldogge. – Warten wir hier. Man hört hier alles recht gut.“

Er setzte sich auf einen flachen Stein. Ich blieb stehen. Eine unerklärliche Unruhe hatte mich befallen. Es war nicht Angst, – es war jenes Prickeln in allen Nervensträngen, das uns schlimmer zu peinigen vermag als die tollsten Schmerzen.

Ich faßte unwillkürlich in die Tasche. Ich wußte, daß das kühle Metall der Clementpistole diesen Zustand bessern würde. Ich nahm die Waffe in die Hand, zog sie aus der Tasche, schob mit dem Daumen die Sicherung herum.

Es half wirklich. Die peinvolle Unruhe ließ nach. Ich spähte über die Ruinenstadt hinweg. Ich dachte an Haralds Worte: „Die Seele der toten Stadt – ganz poetisch!“

Nein – poetisch war nichts in dieser Nacht trotz des bläulichen Mondlichts und der Stille um uns her. Nein – man fühlte es förmlich, daß hier irgendwo das Verderben lauerte, in irgend einer Gestalt.

Und Harst?! – Harst hatte ganz leise sein Feuerzeug angerieben und rauchte eine seiner Mirakulum-Zigaretten.

Als er meinen Blick spürte, sagte er gleichmütig:

„Es genügt, wenn einer schußfertig ist, mein Alter. Ich glaube aber, Du verkennst die Seele der toten Stadt. Du wirst kaum Veranlassung haben, auch nur einmal abzudrücken.“

Diese gutmütige Ironie reizte mich.

„So sage mir, was Du über diese Seele vermutest,“ meinte ich unliebenswürdig. „Dann werde ich die Pistole wieder wegstecken. Die heilige Zahl Neun hättest Du mir –“

Mir stockte der Laut in der Kehle.

Ein Hund hatte gebellt! – Es war ein rauhes, tiefes Bellen, dazwischen wieder ein kurzes Aufheulen.

Harald sprang empor, trat dicht an die Lücke in den Sträuchern heran.

Wir verhielten uns regungslos. Wir hatten die Köpfe vorgereckt.

Ein paar Minuten nichts.

Nun wieder dieses häßliche, rauhe Bellen.

„Es ist eine Bulldogge,“ flüsterte Harst. „Die englischen Bulldoggen bellen selten und nur vor Freude, manche auch gar nicht. Nur vor Freude! Darauf kommt es an, mein Alter. Wenn ein Hund 24 Stunden lang eingesperrt ist und sich dann in Gegenwart seines Herrn im Freien bewegen darf, ist das schon ein Anlaß zur Freude –“

Das Gebell verstummte. Wir hörten nur noch zweimal ein langgezogenes Aufheulen.

„Die Richtung stimmt,“ flüsterte Harald wieder. „Los denn. Packen wir den Stier bei den Hörnern.“

Er setzte sich in Trab. Er fand auch wirklich einen Pfad, der nach rechts abzweigte. Wir liefen nun in einer der ehemaligen Straßen der toten Stadt Amber dahin. Der Pfad war schmal und wurde offenbar wenig benutzt. Harst hatte die eingeschaltete Taschenlampe in der Linken. Ich wußte, warum. Der Schlangen wegen. Der Lichtkegel tanzte vor ihm her. Dreimal prallte er zurück, raffte einen Stein auf und schleuderte ihn in das Gras.

Der Pfad teilte sich des öfteren. Harald zögerte an diesen Kreuzungen nicht einen Moment. Er mußte die Skizze Tompsons völlig im Kopf haben.

Lautlos liefen wir über die grasbewachsenen Steine, lautlos näherten wir uns einem Hügel, auf dessen grünem Pflanzenüberwurf die Reste zweier Türme phantastisch hervorwuchsen.

Dann blieb Harald stehen. Eine Wand von Schlinggewächsen, Dornen und einzelnen Büschen versperrte uns den Weg.

Etwas weiter nach links stand hier eine einzelne Zypresse, die ein Sturm einst halb entwurzelt und mit dem Stamm gegen den oberen Rand einer der Turmruinen gelehnt hatte.

Harald betrachtete diesen Baum, drängte sich dann vorsichtig durch die Büsche bis an die Zypresse heran, winkte mir und flüsterte: „Ich werde hinaufklettern. Hilf mir etwas –“

„Umgekehrt!“ verlangte ich in demselben vorsichtigen Ton. „Hilf Du mir hinauf. Dann helfe ich Dir von oben. Ich bleibe nicht zurück. Nicht aus Angst. Aber – diese ganze Sache hier erscheint mir mehr als verfänglich.“

Harald war einverstanden. Ganz ohne Geräusch ging diese Kletterpartie nicht von statten. Es strich jedoch ein schwacher Wind über die Ruinenstätte hin, und das Rauschen der Blätter der Zypresse mußte, wie ich annahm, die anderen Geräusche übertönen.

Bis zur Spitze des Turmrestes waren[4] es vielleicht fünfzehn Meter, also eine ganz ansehnliche Höhe. Die Mauer oben war sehr breit. Man konnte sich ganz sorglos und bequem darauf niederlassen. Die Zweige des Baumes verbargen uns jedem, selbst dem besten Auge.

Wir saßen nebeneinander. Wenn wir das Geäst etwas auseinanderbogen, konnten wir in einen quadratischen Tempelhof hinabblicken. Daß es der Innenhof eines Tempels war, bewiesen uns nicht nur mehrere steinerne Götzenbilder, sondern auch das Badebassin und daneben der Zugbrunnen.

Auffallenderweise war dieser Tempelhof von der überall in der Ruinenstadt bemerkbaren Zerstörung und von der Überwucherung durch Unkraut leidlich verschont geblieben. Die Steinplatten, mit denen er ausgelegt war, standen größtenteils an einer Seite hoch. Unkrautpflanzen hatten sie aus ihrer Lage gedrängt. Auch sonst hatten sich stellenweise Dornen, Disteln und andere mit dem bescheidensten Boden zufriedene Gewächse angesiedelt. Doch – diese Zeichen des Verfalls und der Zerstörung waren zu gering für die Zeitspanne von fast zweihundert Jahren seit Aufgabe dieser einst so blühenden Stadt.

Harald machte mich flüsternd darauf aufmerksam.

„Die Tempelgebäude, die den Hof einschlossen,“ fügte er flüsternd hinzu, „müssen sehr stattlich gewesen sein. Sie umgeben diesen quadratischen Raum wie ein grüner Wall. Wer nicht diese Zypresse als Leiter benutzt, wird wohl kaum Einblick in diesen Hof gewinnen. Ich wette, daß auch Professor Tompson denselben Weg einst benutzt hat, auf dem wir soeben hier nach oben gelangt sind. Und ich behaupte weiter, daß der Schlüssel zu dem Geheimnis der toten Stadt in diesem etwa zwanzig Meter langen und breiten Hofe zu finden ist. Wenn eine halbe Stunde –“

Er schwieg, drückte meinen Arm.

„Dort, Schraut, – dort neben dem Brunnen,“ hauchte er.

Das Mondlicht lag voll auf diesem merkwürdigen Platze. Jede Einzelheit war dort unten zu erkennen.

Hinter ein paar hohen Dornbüschen neben dem Brunnen stand ein Mann mit langem schneeweißen Bart und Haupthaar. Er trug keine Kopfbedeckung. Er war klein und hager, wie wir nun weiter feststellen konnten, als er langsam über den Hof schritt. Er hatte ein helles, mantelartiges Gewand an, das noch ein Stück nachschleppte.

Dicht hinter ihm aber trottete schwerfälligen, wiegenden Ganges eine gefleckte Bulldogge einher.

„Tompson!“ flüsterte ich. „Wirklich Tompson!“

Er mußte es sein. Der Mond beschien hell sein bleiches Gesicht. Es war ein Europäer. Und die Bulldogge bewies, daß wir den verschwundenen Gelehrten wirklich gefunden hatten.

Ich starrte wie gebannt auf die seltsame Erscheinung. Ja – seltsam genug wirkte sie.

Ruhigen, abgemessenen Schrittes ging Tompson hin und her, blieb zuweilen stehen und gestikulierte wild mit den Händen. Dann machte stets auch die Bulldogge halt und hob etwas den Kopf. Es sah genau so aus, als ob der Hund seinen Herrn trösten wollte.

„Was tun wir?“ fragte ich leise. „Sollen wir Tompson anrufen? – Ich sehe nirgends irgend einen Wächter –“

Harst schwieg.

Der Professor hatte sich jetzt auf den Brunnenrand gesetzt. Die Bulldogge tat einen Sprung und nahm neben ihm Platz.

Ich gab mir die größte Mühe, irgendwo noch ein lebendes Wesen zu entdecken. Ich bemerkte nichts. – Ich begriff Harald nicht. Weshalb zögerte er? Wenn wir Tompson anriefen, wenn dann vielleicht ein paar Leute auftauchten, – eben die, deren Gefangener er war, dann war es uns doch ein leichtes, sie mit unseren Pistolen zu verscheuchen.

„Harald, vorwärts doch!“ munterte ich ihn auf.

Er gab keine Antwort.

Ich wurde ungeduldig. „Ich verstehe Dich nicht,“ sagte ich gereizt. „Was soll dieses Warten?! Unsere Pistolen halten jeden in Schach, der –“

Haralds Hand preßte meinen Unterarm.

„Still – still. Hörst Du nicht?!“

Ja – die Dogge knurrte dumpf und röchelnd, knurrte so laut, daß wir es bis in unser Versteck hinauf vernahmen.

Tompson war aufgestanden. Der Hund stierte unverwandt zu uns empor. Er hatte uns gewittert.

„So rufe Tompson doch an,“ sagte ich lauter als beabsichtigt.

Der Hund bellte kurz auf. Es war ein zorniges Aufbellen. Tompson streichelte ihn. Dann trat er hinter die hohen Dornbüsche und – verschwand. Die Bulldogge zögerte. Mit einem Male war auch sie nicht mehr zu sehen. Sie war hinter dieselben Büsche geschlüpft.

„Schnell!“ meinte Harald da. „Schnell! Machen wir, daß wir uns in Sicherheit bringen –“

Er kletterte hastig nach unten, stützte mich, so gut er konnte. Wir gelangten tiefer und tiefer. Der Erdboden war nicht mehr fern.

Harald sprang die letzten zwei Meter. Wenigstens schien es mir so. Ich merkte jedoch sehr bald, daß dieser Sprung ein unfreiwilliger gewesen war. Ich sah nicht, was unter mir geschah. Ich fühlte, wie mich jemand an den Füßen packte, wie ich zur Seite abwärtsglitt. Ich schlug hart auf, kam auf den Bauch zu liegen. Irgend jemand riß mir die Hände auf den Rücken. Gleichzeitig rieselte mir eine Feuchtigkeit über das Gesicht. Ich spürte einen scharfen, widerlichen Geruch. Ich hielt den Atem an. Ich ahnte, daß es ein Betäubungsmittel war. Aber ich hatte doch bereits zweimal Luft geholt. Ein Schwindelgefühl zog mich in einen endlosen Abgrund hinab. Ich verlor das Bewußtsein.

4. Kapitel.

Seltsam?! Hatte ich dieses ganze Abenteuer nur geträumt?!

Ich blickte verwirrt um mich. Über mir der Mond. Und neben mir Harald. Und – wir beide saßen auf den Steinplatten des Hofes, in den wir vorhin hinabgeschaut hatten, und benutzten als Rückenlehne den gemauerten Brunnenkranz.

Ich war nicht gefesselt. Und – ganz in der Nähe sprach jemand, – englische Worte, deren Sinn ich erst langsam begriff.

„– Leben nicht aufs Spiel setzen,“ verstand ich jetzt. „Ich will wissen, wer Sie beide sind.“

Dann Haralds Stimme:

„Sie sind Professor Tompson –“

Ein leises höhnisches Lachen kam hinter den Dornbüschen hervor.

„Wer hat Ihnen dieses Märchen aufgebunden?! Es gibt keinen Professor Tompson –“

Ein paar Minuten Schweigen. Harald drehte den Kopf nach mir hin, flüsterte:

„Begreifst Du jetzt?“

Was sollte ich begreifen? Etwa die Tatsache, daß wir nun ebenfalls Gefangene waren und daß dort hinter den Büschen der Tod lauerte, falls wir einen Fluchtversuch wagten? –

Die heisere, eigenartig rauhe Stimme meldete sich wieder:

„Wer sind Sie beide? Ich muß alles wissen. Sind Sie als Spione hierher geschickt? Wer zeigte Ihnen den Weg auf die Turmruine?“

„Viele Fragen auf einmal,“ meinte Harst. „Wir sind Vergnügungsreisende, sind Deutsche. Den Weg fanden wir zufällig.“

„Deutsche?! Dann sprechen Sie deutsch. Ich beherrsche auch die Sprache.“

„Wie Sie wünschen,“ erwiderte Harst. „Sie hören es mir wohl an, daß ich Deutscher bin –“

„Allerdings. – Und Ihr Name?“

„Harald Harst. Mein Freund heißt Max Schraut. Er ist zugleich mein Privatsekretär.“

„Sie sind also ganz zufällig in die Ruinen von Amber gekommen?“

„Nein, das wohl nicht. Ich fand in einem Buche, das ich der Bibliothek des Maharadschas von Dschaipur entnahm, ein Pergamentblatt, auf dem ich eine Art Zeichnung entdeckte, die sehr geschickt in einem Namen verborgen war. Der Name lautete Tompson –“

Wieder das heisere, rauhe Lachen hinter den Büschen.

„Tompson ist tot. Nur Sadangri lebt.“

Harald sprach ohne Aufforderung weiter:

„Ich nehme an, daß der englische Professor Tompson, der vor Jahren Gast des Maharadschas war, diese Zeichnung nur deshalb in dem Buche versteckt hatte, damit man wüßte, wo man ihn zu suchen hätte, falls ihm mal bei seinen heimlichen Ausflügen nach der Ruinenstadt Amber etwas zustoßen sollte. Oberst Lincoln sagte mir, daß dieses Buch in dem Arbeitszimmer des Professors auf dem Tische gelegen hatte, als man nach Tompsons Verschwinden seine Gastzimmer genau in Augenschein nahm. Es kam jedoch niemand auf den Gedanken, das Buch sorgfältiger durchzusehen. So ist denn der Verbleib dieses berühmten Gelehrten noch heute völlig unaufgeklärt.“

Das Lachen hinter den Büschen erklang jetzt noch lauter als bisher.

„Völlig unaufgeklärt! Völlig unaufgeklärt!“ höhnte der Unsichtbare. „Tompson ist tot. Ich sagte es schon. Und auch Sie beide müssen sterben wie er. Mahavira will es.“

Mein Blick streifte Haralds vom Monde beschienenes Gesicht.

Noch nie habe ich sein Antlitz so verzerrt gesehen wie damals. Es glich einer Maske des Entsetzens. Dicke Schweißperlen rannen ihm von der Stirn über die Wangen.

„Was – was fürchtest Du?“ hauchte ich, völlig außer Fassung gebracht durch den Anblick dieser entstellten Züge.

Er antwortete mir nicht. Er rief ein heiser und unnatürlich klingendes „Halt!“ dem Unsichtbaren zu.

„Halt, Sadangri!“ wiederholte er, und seine Worte überstürzten sich förmlich. „Ich möchte Ihnen und Ihren Freunden einen Vorschlag machen, besser, Ihnen eine Bitte vortragen –“

„Sprechen Sie,“ erklärte der Unsichtbare kurz.

„Wir möchten gern, bevor wir den Tod Dschinas, des Überwinders, erleiden, das heilige goldene Gongong dieses Tempels sehen. Gehört haben wir es bereits. Wir würden seine Pracht und Schönheit ganz anders als nach unserem Tode würdigen können!“ –

Mir kamen diese Worte Haralds wie Wahnwitz vor. – Nach unserem Tode?! Dann würde mir jedes Gongong, und wenn es aus reinen Diamanten bestand, sehr gleichgültig sein.

„Wir werden beraten,“ erwiderte der Mann hinter den Büschen nach kurzer Pause. „Ich warne Sie beide aber nochmals. Ihnen droht der andere Tod, der Ihnen auf ewig die Mokscha verschließt, falls Sie sich zu erheben wagen.“ –

Nun hatte ich Gelegenheit zum Fragen.

„Harald, was bedeutet das alles?“ flüsterte ich.

Seine Hand suchte die meine. Seine Finger krallten sich um mein Handgelenk.

„Wahnsinn!“ hauchte er. „Der Tod Dschinas, des Überwinders, ist – der geistige Tod mit Hilfe eines Giftes, das nur den Oberpriestern der Dschainas bekannt ist –“

Wahnsinn?! – Mir erstarrte das Blut in den Adern. Urplötzlich begriff ich das höhnische Lachen hinter den Büschen.

„Harald, – der Unsichtbare ist Tompson, und Tompson ist – geistig tot,“ quälte ich mühsam über die Lippen.

„Ja. Du wirst jetzt auch die Angst Mokris von der Seele der toten Stadt –“

Da meldete sich Tompson schon wieder:

„Gut, Sie beide sollen das heilige goldene Gongong sehen, müssen sich vorher aber ohne Widerstand fesseln lassen.“

„Wir sind einverstanden,“ erklärte Harst. Und fügte ganz leise für mich hinzu: „Zeit gewonnen, alles gewonnen!“

Hinter den Büschen tauchte Professor Tompson auf, – genau so, wie wir ihn vorhin beobachtet hatten.

Wir erhoben uns. Er hatte zwei lange Riemen in der Hand. Harald legte bereitwilligst die Hände auf den Rücken. Tompson fesselte ihn. Dann tat er dasselbe mit mir. Ich sah sein Gesicht nun aus nächster Nähe; ich sah die glanzlosen Augen mit dem irren Blick, sah sein seltsames Lächeln auf dem fahlen Greisenantlitz. Dieses Lächeln hatte etwas Überirdisch-Verzücktes an sich.

Nur die Hände wurden uns gefesselt. Dann befahl Tompson mit seiner wie geborsten klingenden Stimme:

„Folgen Sie mir! Hüten Sie sich aber: der andere Tod ist hinter Ihnen!“

Er schritt voran, bog um die Dornenbüsche herum, die so regelmäßig in einer Reihe standen, daß man unwillkürlich auf den Gedanken kam, sie seien hier absichtlich gepflanzt worden, um wie eine Kulisse einen Teil des Hofraumes nach der Zypresse hin gegen Sicht zu decken.

Dunkler Schatten lag hier auf den Steinplatten. Noch etwas anderes lag hier und knurrte dumpf: die Bulldogge!

Tompson deutete auf ein großes quadratisches Loch in der Erde. Die Steinplatten waren an dieser Stelle entfernt und neben dem Loche aufgeschichtet. Ich sah, daß in jeder der Platten eiserne Stäbe eingelassen waren, die ihnen nachher den nötigen Halt gaben, wenn sie die Öffnung des Schachtes wieder bedeckten.

Eine plumpe Holzleiter kletterten wir dann hinab. Tompson hatte eine unserer Taschenlampen eingeschaltet. Der Lichtkegel tanzte hin und her. Wir kamen tiefer und tiefer. Bald befanden wir uns in einem hohen Gewölbe, das offenbar durch Menschenhand aus einer natürlichen Höhle herausgemeißelt war.

Die grauen Sandsteinwände zeigten breite Bänder von schwarzem Marmor. An diesen Stellen hatte man aus dem Marmor kunstlose Reliefs hergestellt, die zumeist einen Götzen, umgeben von allerlei Tieren, zeigten.

Das Gewölbe war durch Zwischenwände in mehrere Räume abgeteilt. Einer derselben war als Tempel eingerichtet. Hier brannten in Kupferlampen Dochte, die durch wohlriechendes Öl gespeist wurden. Ein atemberaubender, schwerer Dunst erfüllte diesen Höhlentempel.

Tompson hatte halt gemacht. Er drehte sich nach uns um, deutete auf die gegenüberliegende Wand und sagte mit leicht vibrierender Stimme:

„Da – das goldene Gongong.“

Es stand der Götzenfigur gerade gegenüber, von dieser durch die ganze Breite des Tempelraumes getrennt.

Der Lichtkegel der Taschenlampe ließ das Gold des riesigen Tellers und des Dreifußes matt aufleuchten.

Harst schritt auf das Gongong zu.

„Halt!“ rief Tompson drohend.

„Ich möchte es aus der Nähe betrachten,“ meinte Harald gelassen.

Wir standen dann neben dem kostbaren Tonwerkzeug, dessen Rand mit erhabenen Figuren geschmückt war. Es hing in goldenen, kurzen Ketten an dem Dreifuß. Daneben lag auf einem Marmorblock der Klöppel.

„Eine wundervolle Goldschmiedearbeit!“ sagte Harst scheinbar begeistert, beugte sich tiefer und schaute den Rand des Tellers an. Er hatte mir vorher einen besonderen Blick zugeworfen.

Ich spielte gleichfalls den Kunstverständigen, bückte mich und vernahm auch schon Haralds nur gehauchte Worte:

„Rücken an Rücken. Meine Fesseln lockern. Tompson hat unsere Pistolen in der Tasche. Zeichnen sich dort ab –“

Dann sagte er laut:

„Ein Kunstwerk, das Millionen wert ist! Noch nie sah ich etwas so Schönes!“

Ich hatte sofort begriffen, was Harald beabsichtigte. Ich richtete mich danach. Er trat jetzt hinter mich. Ich blieb gebückt stehen. Ich hörte, wie er Tompson fragte:

„Dieses Gewölbe ist ein Teil eines früheren Dschaina-Tempels, nicht wahr?“

Seine Absicht war klar: er wollte Tompson in ein Gespräch verwickeln.

„Ja – Dschaina-Tempel!“ rief der irrsinnige Professor überlaut. „Der heilige Dschina wohnt hier. Und ich bin einer seiner Priester. Ich heiße Sadangri, der Reine.“

„Die Dschainas sind eine religiöse Sekte, so viel ich weiß,“ sprach Harald hastig weiter.

„Sie sind die einzigen, die die wahre Religion haben,“ erklärte Tompson stolz. „Gott Dschina, der Überwinder, der Sieger über die Welt, ist größer als Brahma und Buddha. Wir Dschainas streben nach der wahren Seligkeit, dem Mokscha –“

Harst fragte weiter dieses und jenes. Man merkte, wie begeistert der Professor Auskunft gab.

Die Dschainas sind in der Tat eine religiöse Sekte, deren geläuterter Brahmanismus ihre Anhänger weit über die anderen Inder in sittlicher und geistiger Beziehung erhebt.

Das, was Tompson als „den Tod Dschinas“ bezeichnete, war ein unter den Dschainas noch vor fünfzig Jahren sehr häufig geübter Brauch. Wer schon bei Lebzeiten den Vorhof des Mokscha, der wahren Seligkeit, betreten wollte, ließ sich durch den Oberpriester der Dschainas vergiften und wurde infolge dieser Vergiftung wahnsinnig. Dieser Irrsinn äußerte sich hauptsächlich darin, daß die Betreffenden für die Dinge der Umwelt alles Interesse verloren und lediglich ihren Geist auf das konzentrierten, was sie schon vorher am lebhaftesten beschäftigt hatte. Die indische Kolonialregierung mußte mit harten Strafen gegen diesen Unfug vorgehen. Gänzlich ausgerottet ist er noch heute nicht. Kennzeichnend für die Sinnesart der Dschainas ist ihre Tierliebe. Ihnen verdankt Indien seine zahlreichen Tierhospitäler und Tierschutzvereine. –

Während Harald so in kluger Ausnutzung der fanatischen Vorliebe des Geistesgestörten für die Dschaina-Sekte diesen durch die verschiedenartigsten Fragen ablenkte, bewunderte ich noch immer das goldene Gongong, machte dabei aber die verzweifeltsten Anstrengungen, mit meinen gefesselten Händen die Riemen um Haralds Handgelenke aufzuknoten.

Zum Glück hatte Tompson diese Fesselung ziemlich oberflächlich vorgenommen.

Gerade als Harst fragte, in welcher Weise man uns denn das Dschaina-Gift beibringen wollte, waren die Schlingen so weit gelockert, daß er die rechte Hand jederzeit herausziehen konnte.

„Durch einen Stich mit einem Messer,“ erwiderte Tompson zerstreut. Für diese Dinge hatte er offenbar weit weniger Interesse. „Oder durch einen Pfeil, den wir Ihnen in den Schenkel geschossen hätten,“ fügte der Professor hinzu. „Mein Bruder Mahavira stand mit dem Bogen hinter den Dornbüschen. Jetzt aber genügt das Messer.“

Er plapperte das völlig gleichgültig vor sich hin. Sein ganzes Denken war nur von dem „einzig wahren“ Dschaina-Glauben und von dem goldenen Gongong erfüllt. Immer wieder hatte er in dieses Gespräch einzelne Bemerkungen über diesen zentnerschweren Teller von reinem Golde eingestreut.

Ich hüstelte jetzt. Harald verstand das Signal. Seine Hände fuhren blitzschnell nach vorn.

Er hatte Tompson bei den Armen gepackt, preßte sie dem schmächtigen Gelehrten an den Leib und hielt Tompson wie einen Schild halb erhoben in der Luft. Gleichzeitig rief er:

„Hinter das Gong, Schraut, – hinter das Gong.“

Ich hatte nur wenige Schritte zu machen. Dann war ich in Sicherheit. Auch Harst langte mit Tompson hinter der goldenen Schutzwand an, ohne daß ihm etwas zugestoßen wäre.

Kaum hatten wir uns hier geborgen, als auch schon von der Götzenstatue her, die auf einem Marmorpostament stand, ein wütender Aufschrei erfolgte. Dann flog irgend etwas gegen das Gong. Ein heller Ton erklang: ein langer, gefiederter Pfeil hatte den unteren Rand des Gongs getroffen.

„Man schießt nach unseren Beinen!“ rief Harst mir leise zu. „Es geht nicht anders. Es handelt sich um unser Leben.“

Er hatte mit der rechten Faust blitzartig zugeschlagen, hatte Tompsons Schläfe getroffen, riß dem Bewußtlosen nun das helle Gewand ab, ließ den Körper zur Erde gleiten und hing das Gewand so über dem Gongong auf, daß es bis auf den Boden reichte.

Diese Vorgänge spielten sich so schnell ab, daß ich gar nicht recht zur Besinnung kam.

Ebenso rasch hatte Harald eine der Pistolen in der Hand, feuerte nun auf gut Glück zwei Warnungsschüsse in die gegenüberliegende Wand.

„So – nun werden sie uns wohl in Ruhe lassen,“ meinte er, knotete meine Riemen auf und deutete auf den Professor.

„Binden!“ befahl er. „Es muß sein. Jede Rücksicht wäre hier ein Fehler –“

Die qualmenden Öllampen erhellten den Höhlentempel nur notdürftig. Die elektrische Taschenlampe, die Tompson in der Hand gehabt hatte, lag vor dem Gongong auf dem Boden und zog einen breiten, weißen Strich über das Steinmosaik hin.

Wir konnten hinter den Falten des Gewandes hervor alles beobachten, was in dem vorderen Teile des Raumes sich abspielte.

Auf den Wutschrei und den einen Pfeilschuß war bisher nichts weiter erfolgt. Jetzt aber vernahmen wir drüben hinter dem Postament ein wütendes Knurren.

„Man hat die Bulldogge geholt. Man wird sie auf uns hetzen. Es ist schade, das prächtige Tier zu erschießen –“

Harald raunte mir die Worte zu, warf sich gleichzeitig lang hin und hatte mit schnellem Griff den goldenen Klöppel erfaßt, dessen Kugel mit Leder mehrfach überzogen war.

Wie gut der Feind drüben aufpaßte, zeigte sich jetzt so recht. Kaum war Haralds Arm hinter dem Gongong aufgetaucht, als auch schon ein Pfeil haarscharf über seine Hand hinwegflog und gegen die Mauer prallte.

Jetzt hatte ich auch den Schützen gesehen. Er war hinter dem Götzen verborgen und hatte für einen Moment sein fahlbraunes Gesicht sehen lassen. Es war ein Greis mit langen verwilderten Bartzotteln.

Abermals knurrte die Dogge drohend. Man hörte drüben auch Flüstern und halblaute Rufe.

Dann schoß die so schwerfällig erscheinende, gedrungene Bulldogge in langen Sätzen heran.

Harald wartete mit zum Schlage erhobenem Klöppel.

Kurz aufheulend tauchte der Hund von links her auf, wollte Harst anspringen.

Ein einziger Schlag, der den breiten Schädel des Tieres traf, genügte.

„Binden!“ sagte Harst.

In demselben Augenblick kam Tompson zu sich, richtete sich halb auf.

Ein gurgelnder Schrei drang über seine Lippen. In seinen Augen loderte die Wut des Irrsinns. Er versuchte aufzustehen, aber Harald rief ihm drohend zu:

„Sitzen Sie still! Ich schieße sonst –“

Ich kniete neben der Dogge, schlang ihr den Riemen um die Beine.

Tompson beobachtete mich.

„Ist – ist Charlie tot?“ fragte er.

„Er lebt,“ erklärte Harald. „Man hetzte ihn auf uns.“

Tompsons Gesichtsausdruck änderte sich. Man merkte, wie sehr er den Hund liebte.

„Töten Sie ihn nicht,“ bat er fast weich. „Dschina liebt die Tiere –“

„Er wird am Leben bleiben. Er ist nur betäubt,“ sagte Harst.

Tompson lehnte sich mit dem Rücken an die Wand und verhielt sich still.

5. Kapitel.

Auch drüben hinter dem Götzen und dem Postament regte sich nichts mehr.

„Eine ganz verwünschte Lage!“ flüsterte Harst mir zu. „Ich bin neugierig, was die Dschainas anstellen werden, um uns unschädlich zu machen.“

„Wie viele mögen es sein? Weshalb hast Du Tompson nicht danach gefragt?“

„Weil ein Irrsinniger doppelt leicht argwöhnisch wird. Hätte ich nach der Zahl seiner Brüder hier geforscht, wäre sicherlich in seinem kranken Hirn der Verdacht aufgezuckt, daß wir Arges im Schilde führen könnten.“

„Und was nun weiter? Wir stecken hier in einer bösen Patsche. Da hast Du ganz recht. Sobald wir uns hinter diesem goldenen Schild hervorwagen, haben wir mit einem der Giftpfeile zu rechnen.“

„Ja. Aber –“ Harst führte den Satz nicht zu Ende.

Ich hörte ein verdächtiges Rascheln. Ein Blick genügte dann, die Absichten der Leute drüben zu durchschauen.

Hinter dem Postament hervor war ein Bündel trockenes Reisig bis in die Mitte des Tempelraumes geflogen.

Ein zweites, ein drittes folgte.

„Ah – ausräuchern wollen sie uns!“ rief Harald.

Reisigbund auf Reisigbund folgte.

Ich hatte die Pistole in der Rechten.

„Schießen wir!“ meinte ich, nur um etwas zu sagen. Und ich dachte dabei an die dumpfe Ahnung irgend eines uns bedrohenden Unheils, die ich bereits in allen Nerven gespürt hatte, als wir noch in Mokris Hütte saßen. –

„Schießen? Worauf?!“ Harald zuckte die Achseln. „Ich weiß etwas Besseres, mein Alter. Wenn wir beide genug Kraft haben, den Dreifuß samt dem Gongong auf dem glatten Mosaikboden vorwärts zu schieben, dann werden wir den Dschaina-Brüdern den Spaß versalzen. – Versuchen wir’s mal.“

Ja – wir versuchten es. Wir gaben unser Letztes an Kraft her. Es war umsonst.

Mir lief der Schweiß in die Augen. Und von drüben flogen weitere Reisigbündel auf den bereits ziemlich hohen Haufen. –

Harst atmete keuchend. Seine Augen flogen hin und her.

„Es muß gelingen!“ preßte er zwischen den Zähnen hervor.

Dann:

„Ich hab’s!“ – Und er reckte sich an der Mauer hoch. Dort standen auf einem Sims zwei der kupfernen Öllampen.

Ein Pfeil klatschte gegen die Mauer. Harald goß das Öl der Lampen bereits auf den Boden, indem er das darüber hängende Gewand etwas lüftete. Die Ölflecke reichten fast bis zu dem Reisighaufen.

So schuf er eine schlüpfrige Gleitbahn für das zentnerschwere Gongong. –

Wir wiederholten den Versuch. Und – jetzt gelang es uns, den goldenen Schild vorwärtszuschieben, Schritt für Schritt.

Ein Wutgeschrei kam hinter dem Postament hervor. Wir hatten den Reisighaufen erreicht.

Da – eine Harzfackel flog brennend in das dürre Strauchwerk. Ein unheilverkündendes Knistern ertönte sofort.

Harald hatte sich schon gebückt, hatte zwei der Reisigbündel aufgerafft, hielt sie sich vor den Leib, war mit zwei Sätzen auf dem Postament und dicht vor dem Götzen.

Seiner Pistole blecherner, harter Knall dröhnte wie Gewitterrollen in dem Gewölbe wider. Dreimal feuerte er. Drei gellende Aufschreie waren der beste Beweis, daß er getroffen hatte.

„Ersticke das Feuer!“ rief er mir zu.

Ich riß das Gewand von dem Gongong, warf es über die züngelnde Glut, trat mit den Füßen die Flammen aus, die noch gierig emporlecken wollten.

Schwarzer Qualm schwamm unter der Decke des Höhlentempels. Brenzlicher Geruch erfüllte den Raum, in dem das heilige Gongong der Dschainas sein Versteck gefunden hatte. –

Harald stand neben mir.

„Hinter dem Postament führt eine Treppe in die Tiefe!“ sagte er. „Drei Dschainas sah ich, zwei Männer und ein Weib. Ich zielte auf ihre rechten Ellbogen. Getroffen habe ich – aber vielleicht nicht nur die Ellbogen. Die drei stürzten die Treppe hinab. Warte hier. Ich werde sehen, ob sie uns noch gefährlich werden können.“

Er nahm die elektrische Taschenlampe und verschwand hinter dem Postament.

Ich löschte auch noch die letzten glimmenden Reisigzweige aus und schaute mich nach Tompson um. Er war zu seinem Hunde hingekrochen, kniete neben der Bulldogge und – versuchte mit den Zähnen die Fesseln des Tieres zu lösen.

Als ich dicht vor ihm auftauchte, traf mich ein Blick, in dem eine ungeheure Wut flackerte. Er sagte jedoch nichts, sondern schob sich wieder bis an die Mauer hin und setzte sich.

Die Bulldogge machte verzweifelte Anstrengungen freizukommen. Der Schlag hatte ihr nicht viel anhaben können. Ich überzeugte mich, daß der Riemen noch unversehrt war. Dann folgte ich Harst, indem ich die Harzfackel an einer der Lampen anzündete.

Die Steintreppe machte drei Biegungen. Sie lief in einem gemauerten Schacht in die Tiefe. Ich bemerkte auf einzelnen Stufen Blutspuren.

So gelangte ich in die große Höhle, in der, wie wir nachher feststellten, seit der Preisgabe der alten Stadt Amber eine Anzahl Dschainapriester mit Weib und Kind in der Verborgenheit als Hüter des heiligen Gongong gehaust hatten.

Und Harst? – Ihn fand ich als Arzt am Lager des Greises, dessen Gesicht ich hinter dem Götzen einen Moment flüchtig gesehen hatte.

Der Greis war ohnmächtig. Die Kugel war in die Hüfte eingedrungen. – Auf zwei anderen Fellagern aber ruhten mit leicht gefesselten Armen ein jüngerer Mann und ein Weib, – alle drei mit denselben fahlbraunen Gesichtern. –

Morgens sechs Uhr war es jetzt.

„Geh’, mein Alter, schlage das goldene Gongong,“ sagte Harald. „Mokri wird es hören. Und die Töne, die nun plötzlich am Tage durch den Schacht an die Oberwelt dringen, werden ihm beweisen, daß wir die Seele der toten Stadt besiegt haben.“ –

Das heilige Gong der Dschainas dröhnte. Und den Klöppel führte ein Ungläubiger.

Es dröhnte, daß mir das Trommelfell zu bersten drohte. Die Dogge heulte. Professor Tompson kam herbeigekrochen. Seine Augen strahlten in religiöser Verzückung.

Dann erschien Harald. Wir schafften Tompson und den Hund oben in den Hof. Die Sonne beleuchtete mit ihren ersten Strahlen das kittgraue Gesicht des irrsinnigen Gelehrten.

Wir setzten uns auf den Brunnenrand und warteten.

„Mokri wird zu Lincoln eilen,“ meinte Harst. „Es ist klar: er kannte all diese Geheimnisse hier. Er verschwieg sie aus Angst vor dem Dschaina-Gift. Diese Furcht ist verständlich.“

Wir warteten drei volle Stunden. Dann sah Harald ein, daß er sich geirrt hatte. Mokri hatte das Gongong nicht gehört und war auch nicht zu Lincoln nach Dschaipur geeilt.

Wir fanden dann in der Turmruine ganz verdeckt von Schlingpflanzen, die Reste einer Treppe. Als wir die Höhe der Mauer erklommen hatten, sahen wir Mokri, den alten Brahmanen, unten am Fuße der Zypresse stehen. Harald winkte. Er kletterte zu uns nach oben.

„Sahib,“ sagte er ernst, „Du hast das goldene Gongong gefunden. Ich brauche nun nicht mehr zu schweigen. Der Dschaina-Tempel im alten Amber war der berühmteste Indiens. Ebenso berühmt war der Brahma-Tempel, dessen letzte Reste die Hütte sind, in der ich wohne. Genau wie die Dschainas das goldene Gongong hüteten, ebenso hüteten meine Eltern und Voreltern die Brahma-Statue, die ich in meiner Hütte verborgen halte. Fürst Dschai Singh, der die Bewohner Ambers nach Dschaipur schickte und die Stadt mordete, war heimlich ein Anbeter Buddhas geworden. Deshalb ließen die Dschainapriester das heilige Gongong verschwinden, deshalb wurde auch die Brahma-Statue von meinen Voreltern versteckt. – Sahib Tompson war mein Freund geworden. Ich habe ihn immer wieder gewarnt, genau wie ich Euch gewarnt habe. Aber die Goldgier hatte ihn verblendet. Er müsse das Gongong finden, koste es, was es wolle, sagte er stets zu mir. Dann ereilte ihn der Tod Dschinas, dann traf ihn einer der vergifteten Pfeile. Ich ahnte sein Schicksal. Zweimal in den letzten Jahren sah ich ihn, wie er dort unten im Hof hin und her ging. – Wozu sollte ich der Polizei mitteilen, wo er sich befand, Sahib? Er ist krank am Geiste. Er war glücklich in Gesellschaft seiner Brüder. Man hätte ihn doch nur in ein Irrenhaus eingesperrt.“

Die letzten Sätze klangen wie ein versteckter Vorwurf, daß wir es gewesen, die den Frieden der toten Stadt gestört hätten.

Harald schwieg dazu. Er schickte Mokri nach Dschaipur. Als der Alte verschwunden war, sagte er nachdenklich: „Wenn ich all dies vorher gewußt hätte, würde ich vielleicht nie diesen Geheimnissen nachgespürt haben. Daß hier Dschainas in der Verborgenheit lebten, ahnte ich schon in Mokris Hütte. Aber ich glaubte nur, daß Tompson von ihnen gefangen gehalten würde.“

Anderthalb Stunden später trafen Oberst Lincoln und mehrere Polizeibeamten ein. Man schaffte Tompson, den Hund und die drei verwundeten Dschainas nach Dschaipur. Der Maharadscha überwies das goldene Gongong dem großen Dschaina-Tempel in seiner Residenz. Dort steht es noch heute.

Die drei Dschainas genasen. Was aus Tompson und der Bulldogge wurde, berichte ich in der folgenden Erzählung.

Der Mann mit dem Papageien.

1. Kapitel.

Die schwarzen Perlen der Lady Blackmoore.

Oberst Lincoln warf sich ärgerlich in den Rohrsessel.

„Es ist eine ganz verdammte Geschichte, Master Harst,“ sagte er. „Entschuldigen Sie meine Aufregung. Aber natürlich bin ich nun daran schuld, daß Tompson mir ausgekniffen ist. Der Maharadscha machte ein Gesicht – ein Gesicht!“

„Erzählen Sie,“ meinte Harald.

„Die Geschichte ist mit ein paar Sätzen erledigt!“ begann der Oberst. „Sie wissen, ich sollte Tompson nach Agra in die Nervenklinik bringen. Dort, so hoffte der Maharadscha, würden die Herren Ärzte den alten Gelehrten geistig wieder zurechtflicken. Sie wissen weiter, daß wir heute früh mit dem 7-Uhr-Zuge abreisten, – 1. Klasse, reserviertes Abteil: der Professor, der aus Agra eingetroffene Assistenzarzt Doktor Blooce und ich. – Tompson war wieder ganz vernünftig, das heißt, er befand sich in jenem Zustand völliger Apathie, die ihn seit seiner Befreiung dauernd beherrscht hat. Wenn man mit ihm über das goldene Gongong oder die Dschainas sprach, lebte er etwas auf. Als wir in Bandikri anlangten, wo die Bahnlinie nach Alwar und Dehli abzweigt, schlenderte ich vor dem Zuge auf dem Bahnsteig auf und ab. Doktor Blooce stand am offenen Fenster unseres Abteils. Mit einem Male rief er mir zu:

„Der Professor ist verschwunden!“

Wir suchten den ganzen Zug ab, fragten alle Bahnbeamten. Ein Schaffner hatte Tompson wirklich bemerkt, wie er nach der anderen Seite hin den Zug verließ. Dort hatte ein Güterzug gestanden, war aber inzwischen nach Alwar zu abgedampft. Blooce und ich fuhren dem Güterzuge mit einer Motordraisine nach. Aber – Tompson war auch in diesem Zuge nicht. Wir waren mit unserer Kunst zu Ende. Blooce reiste weiter nach Dehli, und ich kehrte hier nach Dschaipur zurück. Vor einer Stunde bin ich eingetroffen. Das ist alles, Master Harst. Tompson ist uns regelrecht ausgerückt.“

„Und die Bulldogge?“

„Ach – an den Hund habe ich gar nicht gedacht. Der ist im Hundeabteil geblieben und daher längst in Agra – ohne seinen Herrn.“

„Wünscht der Maharadscha, daß wir Tompson suchen?“ fragte Harald.

„Wünschen? Nein. Er meinte nur, Sie würden es vielleicht von selbst tun, falls der Professor nicht irgendwo inzwischen aufgestöbert wird, was man hoffen kann.“

„Geistesgestörte sind häufig geradezu raffiniert schlau,“ erklärte Harst achselzuckend. „Ich fürchte, man wird Tompson nicht finden. – Übrigens – wo sind die sechs zahmen Papageien, die ihm der Maharadscha hier als Spielzeug aus seinen Tierhäusern überlassen hatte?“

„Richtig – die Papageien!“ rief Lincoln und schlug mit der Faust auf die Sessellehne. „Auch von diesen Viechern habe ich ganz vergessen. Der Versandkorb mit den Papageien ist ebenfalls weiter nach Agra gedampft. Eine ganz verfl… Geschichte! Ich werde nach Agra depeschieren, daß man den Hund und die Papageien vorläufig verpflegt!“

Er stand auf. „Ich werde die Depesche sofort absenden lassen. Auf Wiedersehen bei der Tafel, meine Herren. Wenn nur recht bald die Nachricht käme, daß man Tompson erwischt hat. Ich bin in dieser Beziehung hoffnungsvoller als Sie, Mr. Harst.“ –

Wir waren allein.

Harald blickte noch immer nach der Tür, durch die der Oberst verschwunden war.

„Ich habe mit dieser Flucht gerechnet,“ meinte er. „Das Dschaina-Gift tötet wohl das Interesse für die Umwelt, nicht aber die Intelligenz und die hervorstechenden Charaktermerkmale. Denke an diese meine Worte, mein Alter. Wir werden uns mit Tompson vielleicht noch mehr beschäftigen müssen, als uns lieb ist.“

„Wie soll ich das verstehen?“

„Warte ab. – Es ist auch Zeit, daß wir uns zum Souper umziehen.“ –

Lord und Lady Blackmoore, die seit gestern im Palast als Gäste wohnten, waren bei Tisch recht einsilbig und zerstreut gewesen. Ich hatte die blendend schöne Aristokratin unauffällig beobachtet. Lincoln war ihr Tischherr. Aber selbst seine glänzende Unterhaltungsgabe vermochte Lady Blackmoore nicht anzuregen. Sie saß meist versonnen da und tat sich offenbar nur Zwang an, wenn sie hin und wieder ein wenig lächelte.

Der Lord hatte mit dem Fürsten und Harst hauptsächlich über Haralds Erlebnisse als Liebhaberdetektiv gesprochen. Jetzt nach Tisch sah ich, wie er im Billardzimmer Harst bei Seite genommen hatte und eifrig mit ihm flüsterte.

Ich stand mit dem Privatsekretär des Lords, einem Master Tousam, in der offenen Tür des Billardzimmers.

Tousam war ein noch junger Mann von umfassender Bildung und angenehmen Umgangsformen. Er erzählte mir, daß Lord Blackmoore der reichste Kohlengrubenbesitzer Englands sei. – Ich wußte das alles bereits. Der Lord und die Lady befanden sich jetzt auf einer Reise um die Welt. Sie waren erst drei Jahre verheiratet, und Lord Percy wollte seiner jungen Frau alles an Schönheiten zeigen, was die Erde nur irgend bot.

Master Tousam sprach gerade von der Jacht „Atlanta“ des Lords, die im Hafen von Madras an der Ostküste Vorderindiens vorläufig vor Anker lag, als Harald mir verstohlen zuwinkte. Ich entschuldigte mich bei Tousam und schritt dann auf die beiden Herren zu, die inzwischen durch die andere Tür den breiten Flur betreten hatten.

„Master Schraut,“ sagte der Lord mit höflicher Verbeugung, „Ihr berühmter Freund Harst will so liebenswürdig sein und sich mit einer kleinen Angelegenheit beschäftigen, die ich als Gast des Maharadschas nicht gern an die Öffentlichkeit bringen möchte. Als meine Frau sich heute für das Souper ankleidete, vermißte sie eine Kette schwarzer Perlen, die bis dahin in ihrem Koffer in einem flachen Etui gelegen hatte. Wir haben sehr genau alles durchsucht. Die Perlenkette ist verschwunden. Ich kann noch immer nicht recht an einen Diebstahl glauben. Immerhin –“

Er zuckte die Achseln und fügte nach kurzer Pause hinzu:

„Schwarze Perlen sind eine Seltenheit. Die Perlenschnur war zwei Millionen wert. Das kann einen Dieb schon reizen. – Master Harst meint nun, es sei am besten, wenn ich Sie beide in aller Stille in den Wohnsalon meiner Frau führe. Sie können dort dann Ihre Nachforschungen ganz ungestört beginnen.“

Wir gingen den Flur entlang. Im ersten Stock öffnete der Lord eine der hohen Flügeltüren und brachte uns dann durch drei Gemächer in den kostbar eingerichteten Damensalon neben dem Schlafzimmer seiner Gattin.

„So, meine Herren,“ erklärte er und deutete auf ein Kofferungetüm, das in einer Ecke stand, „das ist der Koffer, aus dem die Kette verschwand. Meine Frau hat sie gestern morgen noch in der Hand gehabt und dann wieder weggeschlossen. Hier sind die beiden Schlüssel zu den Patentschlössern, hier der zu dem Etui. Dieses liegt ganz oben in dem Koffereinsatz.“

„Danke, Mylord,“ sagte Harald und nahm die Schlüssel in Empfang.

„Wir werden zusehen, was sich machen läßt.“

Der Lord reichte uns die Hand und zog sich zurück.

Wir waren allein. Harald rückte einen der Seidensessel an den Koffer heran, setzte sich und besichtigte die Schlüssel.

„Hm – feinste Patentschlösser, keine Dutzendware,“ meinte er. „Mit Nachschlüsseln ist da nichts zu machen.“

Er schloß den Koffer auf. Das schwarze Lederetui hatte ebenfalls ein Kunstschloß. Es war mit hellblauer Seide ausgefüttert.

Harald stand plötzlich auf und trat mit dem Etui unter die elektrische Krone.

„Merkwürdig!“ meinte er. „Sehr merkwürdig. Bitte – schau’ es Dir an.“

Ich tat es. Aber ich entdeckte nichts Merkwürdiges.

„Na?!“ fragte Harst. „Immerhin eine Spur, mein Alter, nicht wahr?“

Ich schwankte, was ich entgegnen sollte. Ich hätte sagen können: „Allerdings – eine Spur!“ Dann hätte ich gelogen und Harald hätte mir vielleicht schnell bewiesen, daß ich keine Ahnung hatte, um was für eine Spur es sich handelte.

„Ich sehe nichts,“ erklärte ich daher.

Harsts Augen waren ganz klein geworden. Er stierte auf die hellblaue Seide, riß mir plötzlich das Etui aus der Hand, klappte es zu und sagte:

„Vielleicht habe ich ebenfalls nichts gesehen.“

Sein Verhalten war mir unverständlich, zumal er jetzt das Etui wieder in den Koffer legte und diesen abschloß.

„Was soll das?“ fragte ich ein wenig gereizt. „Hast Du nun etwas entdeckt oder nicht?“

Er antwortete nicht. Er hatte seine Uhr hervorgeholt, sah auf das Zifferblatt und murmelte:

„Halb zwölf. Um 1 Uhr morgens geht der Schnellzug ab. – Ja – wir schaffen es noch!“

Er steckte die Uhr wieder weg.

„Lieber Alter, geh auf unsre Zimmer und packe unsre Sachen. Wir reisen nach anderthalb Stunden ab. Du wirst nachher noch Zeit haben, Dich von dem Fürsten und den anderen Herrschaften zu verabschieden. Der Maharadscha wird überrascht sein, daß wir so plötzlich Dschaipur verlassen. Ich werde ihm erklären, es hätte mir jemand einen diskreten Auftrag erteilt. Es stimmt ja auch. Lord Blackmoore tat es. Lege unsere Reiseanzüge zurecht und unser Handwerkzeug. Ich bin in fünfzehn Minuten bei Dir.“ –

Wir hatten in dem Schnellzug durch Oberst Lincolns Vermittlung noch ein Abteil 1. Klasse für uns bekommen. Lincoln hatte uns auf die Bahn begleitet.

„Was wird nun aus der Tompson-Sache, Mr. Harst?“ fragte er auf dem Bahnsteig kurz vor der Abfahrt.

„Das kann ich jetzt noch nicht mit Bestimmtheit vorhersagen,“ erwiderte Harald. „Es kann etwas ganz Großes werden, es kann auch eine Bagatelle bleiben.“

Lincoln schüttelte den Kopf.

„Bester Harst, was heißt das nun wieder?“

„Ich werde es Ihnen schreiben, Oberst,“ lächelte Harald. – Gleich darauf verließ der Zug den Bahnhof von Dschaipur in der Richtung nach Agra.

Wir machten es uns bequem. Harst lehnte den Oberkörper, nur mit einem bastseidenen Sporthemd bekleidet, in der einen Fensterecke.[5] Er hatte bis zuletzt einen in Papier gewickelten Gegenstand in der Hand gehabt, auf den er geradezu ängstlich aufpaßte. Als ich ihn fragte, was er denn so krampfhaft an sich drücke, hatte er gemeint: „Es ist die Spur, mein Alter.“

Jetzt riß er die Umhüllung ab. Darunter kam ein flacher Pappkarton zum Vorschein, und in dem Pappkarton lag das schwarze Lederetui der gestohlenen Perlenkette.

„Ah – also das ist’s!“ rief ich leise.

„Was sonst wohl?! – Da, schließe es in den einen Koffer ein.“

Kaum hatte er das letzte Wort ausgesprochen, als die Tür aufgeschoben wurde und ein Reisender bescheiden fragte, ob er hier noch Platz nehmen dürfe. Die anderen Abteile seien überfüllt.

Es war ein sehr dicker, blondbärtiger Europäer mit einem Handkoffer und einem dünnen Regenmantel über dem Arm, offenbar ein englischer Kaufmann aus einer Nachbarstadt.

„Eigentlich ist dies ein reserviertes Abteil,“ sagte Harald. „Trotzdem – wir haben nichts dagegen, daß Sie unser Abteil benutzen.“

Der Herr dankte und stellte sich als Kaufmann Morris aus Bandikur vor.

Wir sprachen unsere Namen wie immer absichtlich recht undeutlich aus. Morris hatte denn auch statt Harst „Smark“ und statt Schraut „Brout“ verstanden.

Er setzte sich in die eine Ecke an die Tür nach dem Gange zu. Ich hatte bei seinem Eintritt das Etui schnell unter unsere im Gepäcknetz liegenden Mäntel geschoben.

Morris vermutete in uns scheinbar Geschäftsreisende. Er begann eine Unterhaltung über die Abnahme des Opiumhandels in Indien und über die Versuche mit dem Anbau von kautschukliefernden Pflanzen.

Er wußte ganz interessant zu plaudern. Er klärte uns über die Güte des Rohkautschuks auf, zeigte uns aus seinem Handkoffer verschiedene Proben und gab uns darüber Aufschluß, wie man den Kautschuk aufs einfachste auf seine Güte prüfen könne. Von einem hellbraunen Stück schnitt er kleine Stückchen ab, kaute sie und setzte uns auseinander, wie die gekaute Masse nachher aussehen und wie sie schmecken müsse.

Er reichte uns jedem ein solches Stückchen. Die Sache war recht lehrreich. Wir prüften dann gleichfalls durch den Geschmack diesen hellbraunen Kautschuk, der stets der beste sein soll.

Nachher unterhielten wir uns über Agra, das Morris sehr genau kannte. Agra war ja unser Reiseziel.

Als wir müde wurden, streckten wir uns jeder halb auf den Polstern aus, nachdem wir die Lampe verdunkelt hatten, und schliefen auch sehr bald ein.

Mit einem Male rüttelte mich jemand recht kräftig. Es war ein Schaffner.

„Sahib, aussteigen, – Agra!“

Ich ermunterte mich nur sehr schwer. Auch bei Harald dauerte es eine ganze Weile, bevor er völlig wach war.

Wir riefen einen eingeborenen Gepäckträger herbei.

Plötzlich vermißte ich das Lederetui. Ich hatte es, als unser Reisegefährte eingeschlafen war, über mir in das Gepäcknetz gelegt und es in Zeitungen halb eingehüllt.

„Harald, das Etui ist weg!“ sagte ich erschrocken.

Er zog gerade seine Sportjacke über.

„So?! Na, das ist kein großes Unglück,“ meinte er.

„Ob etwa unser Reisegefährte –“

Harald ließ mich den Satz nicht beenden. Er blickte mich ernst an, vollendete:

„– Reisegefährte das Etui gestohlen hat? – Natürlich, lieber Alter. Wer sonst. Denke an die Kautschukprüfung. Der Kerl hat uns fein hineingelegt. Das, was wir kauten, enthielt irgend ein Teufelszeug von Schlafmittel. Wir sind beide kaum zu ermuntern gewesen, und die Glieder sind mir wie Blei.“ –

So begann unser Abenteuer mit dem Papageien-Manne; es begann verhältnismäßig harmlos. Der Ausgang war weniger harmlos.

2. Kapitel.

Wieder in Agra! – Seit zwei Jahren hatten wir diese sauberste aller indischen Großstädte nicht gesehen.

Weshalb wir gerade nach Agra gereist waren?

Ja – ich hatte Harst deshalb natürlich befragt. Ich wollte doch wissen, was eigentlich vorging.

Und er?! Er hatte geantwortet: „Warte ab! Wir stehen vielleicht vor der interessantesten Periode unseres Daseins.“

Unser Gepäck war in einem Mietwagen verstaut.

„Nach dem Hotel Royal!“ rief Harald dem Kutscher zu.

Ah – Royal! Hier hatten Blackmoores auch gewohnt! Harald hoffte wohl, hier in diesem Prachthotel die Spur weiter verfolgen zu können, die er in dem – Lederetui entdeckt hatte.

„Du glaubst, der Dieb ist Blackmoores von hier aus nach Dschaipur nachgereist?“ fragte ich Harald, als wir uns dem Hotel näherten.

„Ja und nein,“ erwiderte er. „So ganz einfach ist die Sache nicht. Ich sehe da selbst noch nicht klar.“

„Aber Du kennst den Dieb?“

„Du auch!“

„Wie – Tompson etwa?“ Ich kam wirklich auf niemand anders.

Der Wagen hielt bereits. So konnte Harald einer Antwort ausweichen.

Wir belegten zwei Zimmer im ersten Stock mit Aussicht auf den Dschamna-Fluß.

Harald telephonierte nach Bandikur an die Polizei und wollte Auskunft haben, ob es dort einen Kaufmann Morris gebe. – Nein, ein Morris existierte in Bandikur nicht.

„Ich wußte es ja,“ meinte Harst gleichmütig. „Dieser Morris war ein Genosse des Perlendiebes. Wir können von Glück sagen, daß der Mensch uns nicht ins Jenseits befördert hat. Ich gebe zu, ich hielt ihn wirklich für einen Kaufmann.“

Wir saßen im Lesesaal des Hotels. Dieser, zugleich Schreibzimmer für die Hotelgäste, war stark besetzt. Wir hatten noch ein Ecksofa leer gefunden und konnten von unseren Plätzen aus den weiten Raum bequem überblicken.

Rechts von uns saß ein dürrer Engländer mit rötlichem Spitzbart und schrieb an einem der kleinen Tische einen Brief. Der Mann interessierte mich, weil er ohne je nachzudenken, Blatt auf Blatt füllte. Er war nach uns erschienen, hinkte ein wenig und hatte einen Mund mit auffallend dünnen Lippen. – Links von uns wieder saßen zwei Amerikaner. Sie benahmen sich sehr ungeniert, unterhielten sich laut und rauchten aus kurzen Pfeifen einen süßlich duftenden Tabak.

Harald bat mich um Feuer für seine Zigarette.

„Wir werden uns noch ein zweites Quartier mieten,“ sagte er dann leise. Und nach kurzer Pause:

„Hm – es ist dieselbe Hand – und sie ist es auch wieder nicht.“

Ich wurde aufmerksam.

„Welche Hand?“ fragte ich.

Der dürre Engländer stand auf und hinkte langsam hinaus. Ich merkte, daß Harst ihm nachschaute.