Hauptmenü

Sie sind hier

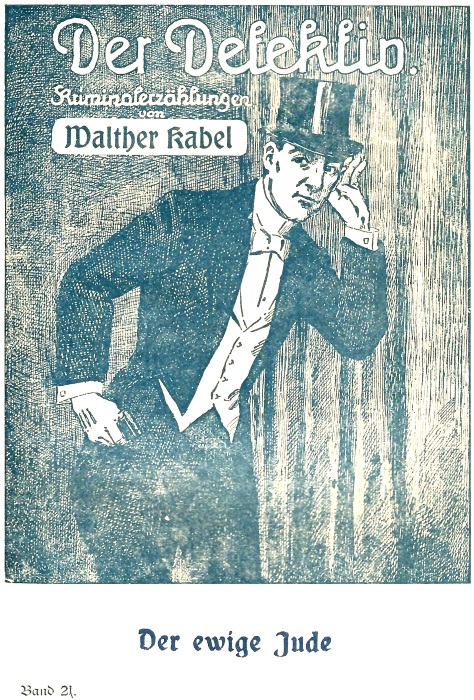

Der ewige Jude

Der Detektiv

Kriminalerzählungen

von

Walther Kabel.

Band: 21

Der ewige Jude

Nachdruck verboten. – Alle Rechte vorbehalten. Copyright 1920 by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin.

Druck P. Lehmann G. m. b. H., Berlin SO 26.

Wir saßen in unserem bescheiden eingerichteten, aber sehr sauberen Zimmer des Gasthofs Zur goldenen Kugel in Hamburg.

Harald Harst, hier im Fremdenbuch Heinrich Höppner, Kaufmann, Berlin, hatte abends gegen ¾7 von der Post seine hierher nachbestellten Briefe abgeholt. Wir waren nun bereits fast drei Wochen von Hause fort, und das Paket Briefe war daher recht ansehnlich. Er zerriß die meisten Briefe sofort, legte nur drei beiseite.

Dann sah er nach der Uhr, meinte:

„Wir haben noch 1½ Stunden Zeit. Erst gegen 12 Uhr nachts dürfte die dritte Prophezeiung eintreffen.“

Ich hatte in meiner harten Sofaecke bereits halb geschlafen. Mir steckten die Strapazen der letzten Tage noch in den Knochen. Es dauerte daher einige Sekunden, bevor mein schlafumnebeltes Hirn recht begriff, was Harst soeben gesagt hatte, das heißt, den Sinn der Sätze faßte, allerdings ohne sie zu verstehen.

„Dritte Prophezeiung?“ fragte ich. „Um 12 Uhr nachts? Was soll das alles?“

„Lies!“ Er reichte mir den einen Brief – Ich las:

Hamburg, den 2. September 19

Sehr geehrter Herr Harst!

Gestatten Sie, daß ich mich in einer Angelegenheit vertrauensvoll an Sie wende, die für mich eine Quelle von Gedanken geworden, deren sich ein gebildeter Mensch eigentlich schämen müßte. – Ich bin seit Juni dieses Jahres der letzte Träger des mit der Geschichte Hamburgs eng verknüpften Namens Partorius. Im Juni starb mein älterer Bruder, der Inhaber der Reederei Jakob Partorius, ganz unerwartet. Ich, seit Jugend an mehr der Kunst als dem ernsten Kaufmannsberuf zugeneigt, habe seitdem unser Jahrhunderte altes Geschäft der Fürsorge des erprobten Prokuristen Svendsen überlassen und bereiste Spanien und Portugal, um in Museen und alten Klöstern die Meisterwerke spanischer und portugiesischer Maler zu kopieren. Am 15. August riet mir ein Herr, den ich im Hotel in Lissabon kennen lernte, einen Besuch bei dem weit über die Grenzen Portugals hinaus berühmten Seher Slami Zchumla mir nicht entgehen zu lassen.

Hiermit komme ich zu dem Hauptpunkt meines Briefes.

Zchumla soll weit über 150 Jahre alt sein. Soll! Er ist einer jener portugiesischen altehrwürdigen Juden, bei denen die dauernde Beschäftigung mit dem mystischen Teile der jüdischen Religionslehre eine Veredlung und Vergeistigung der Gesichtszüge hervorgerufen hat, wie man sie selten findet. – Meine Bitte, mir die Zukunft aus den Linien der Hand vorauszusagen, lehnte er zunächst ab. Er erklärte, er sei kein gewerbsmäßiger Wahrsager. Schließlich ließ er sich doch erweichen. Was er mir prophezeite, war seltsam genug:

Zwei Warnungen kommen; am Todestage Ihrer Mutter die erste; an dem Ihres Vaters die zweite. Beachteten Sie sie nicht, geschieht das dritte, worauf das erste und zweite hinweist. Das dritte trifft dann an Ihrem Geburtstag gegen Mitternacht ein.

So sagte er wörtlich. Eine Bezahlung lehnte er wie immer ab. Daher schickte ich ihm am nächsten Tage einen wertvollen Brillantring als Ausdruck meines Dankes zu.

Ich bin nie im geringsten abergläubisch gewesen. Außer der Malerei habe ich hauptsächlich religionsphilosophische Studien betrieben. Ich habe die weltfremde Mystik der Lehre der Chassiden, jener jüdischen Sekte, die die Kabbala, das ungeschriebene Geheimgesetz, verehren, mit Eifer zu verstehen mich bemüht. Gerade diese Studien haben mir neue Ansichten über Menschenseele, Menschenleib, Werden und Vergehen vermittelt. An mich reichte keinerlei abergläubische Vorstellung heran, bis – bis ich eben Slami Zchumla kennenlernte.

Merkwürdig: seit ich sein ärmliches Heim verlassen hatte, war meine Seele in ständig wachsender Unruhe. Diese scheuchte mich auch nach Hamburg zurück. Am 25. August traf ich hier wieder ein.

Und – gestern am 1. September, am Sterbetage meiner Mutter, ereignete sich dann so – Unheimliches, daß ich heute am 2. früh mich sofort an den Schreibtisch gesetzt habe, um Ihnen, Herr Harst, meinen „Fall“ zu schildern. Denn – mag das, was ich gestern abend erlebte, auch noch so rätselhaft sein, ich wittere dahinter doch etwas, das in Ihr Fach schlägt, wenn ich mich so ausdrücken darf.

Ich bewohne unser altes Patrizierhaus, das ja für Hamburg eine Sehenswürdigkeit ist. Um halb zwölf nachts kam ich aus einem Vortrag in der theosophischen Gesellschaft heim. Mein alter Diener war längst zur Ruhe gegangen. Die drei Räume, die ich benutze, liegen im ersten Stock nach der Straße zu. An sie schließen sich, rechts in den Seitenflügel abbiegend, die Zimmer an, die meine Eltern einst bevorzugten und die in demselben Zustand belassen sind.

Da dies nun der Tag war, an dem mir die erste „Warnung“ zugehen sollte, befand ich mich in jener eigentümlichen nervösen Erregung. Als ich im Flur des ersten Stockes meinen Mantel und Hut an den Garderobenständer hing, glaubte ich in dem Schlafzimmer meiner Mutter ein Geräusch zu hören.

Ich stand und horchte.

Nichts –! Im ganzen Hause Totenstille.

Dann – und da ging mir der erste Eiseshauch über den Rücken –, – dann drinnen im Zimmer eine schwache Stimme.

Mein Vorname – und auch das Kosenwort, das meine Mutter so oft für mich gebraucht hatte:

„Johannes – lütt Hann!“

Ich war wie erstarrt. Sekunden – vielleicht Minuten vergingen. Dann aber – und das war keine Geruchstäuschung, spürte ich durch die Tür jenen charakteristischen Geruch von Kränzen, Tannen, Blumensträußen und brennenden Wachskerzen, wie er jedem Raume eigen ist, in dem eine Leiche aufgebahrt liegt.

Ich spürte ihn, so deutlich, daß ich ihn wie eine Mahnung empfand, mich nicht vor mir selbst lächerlich zu machen, – eben zu erkennen, daß meine Nerven mir hier einen Streich spielten, der sich eben aus Gehörs- und Geruchstäuschung zusammensetzte.

Ich wollte kehrtmachen, wollte mein Arbeitszimmer betreten, durch ein Glas Wein den Rest leisen Grauens hinwegspülen.

Wollte! – Wie gebannt verharrten meine Füße an derselben Stelle.

Da – abermals die matte, leise Stimme:

„Johannes – lütt Hann!“

Jetzt aber wirkte sie anders; jetzt packte mich eine sinnlose Wut gegen mich selbst, gegen meine empfindlichen, überreizten Nerven.

Unwillkürlich packte meine Rechte den Türdrücker. Und – die Tür war unverschlossen, flog auf, – ich selbst aber zurück mit abwehrend erhobenen Armen.

Denn – umspielt vom Flackerschein von acht dicken Wachskerzen, lag dort mitten im Zimmer meine Mutter im Sarge, genau so bescheiden aufgebahrt, wie es ihr Wunsch einst gewesen, wie ich die geliebte Tote selbst gesehen hatte!

Ein Luftzug blies die Kerzen urplötzlich aus, wehte mich an, warf die Tür ins Schloß.

Und wie ein Irrer lief ich nun in mein Arbeitszimmer, riß das Likörschränkchen auf, füllte das Gläschen dreimal mit Kognak, sank dann in den nächsten Sessel, fühlte auf dem ganzen Körper den klebrig-kalten Schweiß, fühlte das Zittern meiner Nerven, saß regungslos, zwang jenen Zustand körperlicher und geistiger Untätigkeit allmählich herbei, der nach den Andeutungen der Kabbala die Vorstufe jenes Läuterungsprozesses ist, durch den die Propheten des alten Bundes ihre wunderbaren Taten vollbrachten – um nicht geradezu „Wunder“ zu sagen.

Ich erzwang mir tatsächlich die Herrschaft über mich selbst zurück! Ich erhob mich – inzwischen war eine halbe Stunde vergangen – und ging wieder in den Flur hinaus, wo noch das elektrische Licht brannte, faßte den Drücker der Tür des Sterbezimmers und – fand die Tür jetzt verschlossen.

Verschlossen! – was mich nicht weiter wunderte, da mein Erlebnis ja nur ein Hirngespinst gewesen.

Wirklich ein Hirngespinst?!

Ich stand – und meine Nase spürte wieder den Geruch welkender Blumen, duftreichen Tannengrüns.

Da erwachten die Zweifel; da – wartete ich auf das „Johannes – lütt Hann!“, fühlte, wie ich mir selbst nicht mehr traute, kam rasch zu einem Entschluß, ging hinunter ins Erdgeschoß, weckte meinen alten Jochem, der bereits mit dem Hause Partorius goldene Hochzeit gefeiert hat und der in seinem behaglichen Zimmer sämtliche Schlüssel des großen, jetzt so leeren Hauses verwahrt.

Er kleidete sich notdürftig an, öffnete, ließ mich ein. Ich scheute mich, ihm die Wahrheit zu sagen. Ich log, ich hätte im Schlafzimmer meiner Mutter verdächtige Geräusche gehört.

Er nahm den Schlüssel, begleitete mich.

Als er das Zimmer aufschloß, schlug die Standuhr gerade eins, begann dann ihr leises Glockenspiel, – irgend ein schwermütiges Lied.

Die Tür ging auf.

Finsternis dahinter. –

Jochem drehte das Licht an. – Nichts von einem Sarg; nichts; alles wie sonst; geschlossene Vorhänge, dunkle, ernste Möbel; ein Bett mit Baldachin –

Aber – in der Luft doch jener Geruch – so klar selbst für altersschwache Geruchsnerven zu spüren, daß Jochem sofort stutzte, sich nach mir umdrehte.

„Herr Johannes, – hm, riechen Sie auch, daß –“

„Ich rieche nichts!“ log ich wieder.

Er schüttelte den Kopf. – Wir durchsuchten das Zimmer, fanden natürlich nichts Verdächtiges, sagten uns im Flur gute Nacht, trennten uns.

Ich bin erst gegen Morgen eingeschlafen, erhob mich aber schon um acht Uhr wieder, sitze nun am Schreibtisch und – unterbreite Ihnen diesen „Fall“ in der Überzeugung, daß ich nicht das Opfer einer Sinnestäuschung gewesen bin, als ich einen Sarg, die Kerzen in den silbernen Leuchtern und die Kränze vor dem Sarge erblickte.

Es kann keine Sinnestäuschung gewesen sein. Der Geruch, der noch im Zimmer schwebte, spricht dagegen.

Aber – was war es?

Und – mit dieser Frage wende ich mich vertrauensvoll an Sie, den Mann, der schon anderen, noch seltsameren Geheimnissen auf die Spur gekommen ist.

Mit vorzüglichster Hochachtung bin ich Ihr ergebenster

Johannes Partorius.

– – – – – – – –

Der Brief war noch nicht zu Ende. Trotzdem ließ ich ihn jetzt in den Schoß sinken, schaute Harst an, lächelte ein wenig erhaben.

Er nickte mir zu. „Lieber Alter – nicht zu stolz sein auf Deine Aufgeklärtheit! Nicht denken, dieser lütt Hann sei übergeschnappt oder erlaube sich einen Scherz mit mir! – Lies weiter. Aber beeile Dich. Ich sagte ja schon: Er hat heute Geburtstag! Und – an diesem Tage sollte ja „das dritte“ geschehen! Um Mitternacht! Ich möchte dabei sein!“

Ich las –:

„Ich habe diesen Brief nicht abgeschickt. Ich erfuhr noch rechtzeitig, daß Harald Harst noch immer in Indien ist. Ein Bekannter, ein Redakteur, sagte es mir. – Nun – vernichten will ich den Brief nicht. Mag er liegen bleiben. –

Heute ist der 6. Oktober. Wieder sitze ich morgens am Schreibtisch.

Gestern war der Sterbetag meines Vaters, also der Tag der zweiten „Warnung“.

Und – sie erfolgte! Und – wie erfolgte sie! –

Ich war des Grauens wieder Herr geworden – glaubte ich. So lange die Helle des Tages Straßen und Wohnungen füllte, blieb ich selbstsicher und sah dem vielleicht Kommenden kühl entgegen. Das Abenddunkel scheuchte mich aus dem Hause meiner Väter. Ich war im Theater. Es gab Hauptmanns „Hanneles Himmelfahrt“; ich sah im letzten Akt die Himmelsleiter, die dem sterbenden Kinde im Traum erscheint; ich verließ das Theater tief ergriffen von der Tragik dieses jungen Menschenschicksals.

Der Mond schien. Ich wanderte an stillen Elbkanälen dahin, vorüber an düsteren Schuten, flachen Fahrzeugen, auf denen Steinkohlenberge matt glänzten. Um mich her wurde es immer stiller.

Aus einer engen Gasse schlug mir das leise, wimmernde Weinen eines Kindes entgegen. Ich trat näher. In einem Torwegwinkel hockte ein Etwas, eingehüllt in eine schmierige Decke; ein blasses Gesicht erkannte ich; und mein Mitleid regte sich.

Ich fragte das kleine, blonde Mädchen aus. Ich erhielt keine Antwort. Bis ich dann die Zeichen der schmutzigen Händchen verstand: das Kind war taubstumm.

Ich nahm die Kleine mit heim. Sie mochte zehn Jahre alt sein. Der Gedanke kam mir, weiter für sie zu sorgen; sie sollte es fortan gut haben.

Ich gab ihr zu essen, zu trinken, was ich in der Speisekammer unten vorfand. Der alte Jochem hörte mich, öffnete seine Tür. Ich log: ich selbst hätte noch Hunger. – Es war halb zwölf, als ich dann das Kind in meiner Bibliothek auf den Diwan bettete.

Ich wußte nun einen Menschen in meiner Nähe. Das war mir lieb gerade heute! Ich saß noch eine Weile nebenan im Arbeitszimmer und – zwang jenen seltsamen Zustand herbei, der uns als Halbschlaf erscheint und der doch nichts anderes ist, als das Erstarren des Leibes, damit die Seele frei werde, damit ein zweites Ich entsteht, unabhängig von körperlicher Unvollkommenheit.

Dann schlug die Standuhr im Flur Mitternacht.

Ich – erwachte, – wenn man eben das Zurückgleiten in den Zustand gewöhnlichen Menschseins so nennen will; ich blickte umher im Zimmer; erinnerte mich an meinen Schützling und –

Plötzlich waren meine Augen wie gebannt auf dem großen Ledersofa rechts von mir haften geblieben.

Ich hatte vorhin von dort die drei Kissen und die weiche Kamelhaardecke in die Bibliothek mitgenommen, hatte sie für die Lagerstatt des Kindes benutzt. Und nun – nun lagen sie wieder dort auf dem Sofa wie immer!

Jetzt überwältigte mich die Unsicherheit: ich ging, öffnete die Tür der Bibliothek, drehte das Licht an.

Der Diwan war leer.

Und auf dem Diwan lag auch noch aufgeschlagen die Übersetzung der Schriften des jüdischen Gelehrten Jeruchai, in der ich nachmittags gelesen und die ich erst vorhin auf den Tisch gelegt hatte, als ich das Kind auf dem Diwan das Lager herrichtete.

Weggelegt hatte?! – Bald war ich überzeugt: ich hatte sie[1] nicht weggelegt! Ich hatte nie ein Kind dort in der engen Gasse entdeckt und mit mir genommen.

Denn: das Kind war verschwunden! Nichts deutete darauf hin, daß es bei mir gewesen, als die benutzten Teller die fehlenden Speisen.

Ich ging und durchsuchte das Haus; ich sah nach, ob die Haustür verschlossen war. Sie war verschlossen.

Eine volle Stunde verwendete ich auf dieses Suchen. Dann prüfte ich in meinen Zimmern nochmals alles genau; dann sah ich ein:

Ich selbst hatte die Speisen genossen! Nur ich selbst konnte es getan haben!

Und dann kam das Entscheidende, das Wichtigste:

Ich wollte nachsehen, ob das Buch, die Übersetzung Jeruchai’s, genau an der Stelle aufgeschlagen war, wo ich zu lesen aufgehört hatte.

Es war dieselbe Stelle! Aber – auf der rechten Seite fand ich nun halb plattgedrückt und mit dem Körpersaft am Papier klebend einen jener Käfer, die man Totengräber nennt! Ich hatte vorher nur flüchtig hingeschaut und ihn übersehen.

Die beiden Zeilen über ihm waren gesperrt gedruckt und lauteten:

„Es wird einer kommen, der mein Vorläufer ist. Man nennt ihn den ewigen Juden. Der wird Dir den Weg weisen, dem gehorche!“

– Totengräber! – War das ein Hinweis darauf, daß ich sterben müßte? Sollte das „dritte“, das mir Slami Zchumla angekündet hatte, etwa der Tod sein? Sollte vielleicht der Käfer und die Zeilen darüber mir – den Weg zu Slami Zchumla weisen, den man ja in Lissabon auch unter dem Namen „der ewige Jude“ kennt? Sollte dieser steinalte, ehrwürdige Mann, den verbürgten Nachrichten zufolge schon die Königin Viktoria von England im Jahre 1860, also vor etwa fünfzig Jahren, aufgesucht hatte, um sich von ihm die Zukunft voraussagen zu lassen, vielleicht der einzige sein, der das über meinem Haupte in irgend einer Gestalt schwebende Verhängnis abwenden könnte?

Diese und ähnliche Gedanken quälen mich noch jetzt, wo ich dies am Morgen des 2. Oktober niederschreibe. –

Heute ist der 10. Oktober. Soeben habe ich in einer Berliner Zeitung gelesen, sehr geehrter Herr Harst, daß Sie wieder daheim sind. Ich sende diesen Brief nun also doch an Sie ab, obwohl ich jetzt so gut wie überzeugt bin, daß „mein Fall“ doch nicht in Ihr Fach schlägt, das heißt, daß hier Vorgänge mitsprechen, die mit unlauteren Absichten nichts zu tun haben.

Am 30. Oktober habe ich Geburtstag. Vielleicht darf ich bis dahin, bevor also „das dritte“ eintrifft, von Ihnen eine Nachricht oder noch besser Ihren Besuch erwarten, falls Ihnen eben die Prophezeiung des ewigen Juden wichtig genug erscheint, sich damit irgendwie näher zu beschäftigen. – Ich bin Ihr im voraus dankbarer

Johannes Partorius.“

So schloß der Brief.

Ich gebe zu: Noch nie hatte mir aus einem Schreiben ein so geheimnisvoller Hauch entgegengeweht wie aus den Zeilen des fraglos durch seine mystischen Studien bis zu einer gewissen Grenze nicht mehr ganz normalen Hamburger Patriziersohnes.

Geheimnisvoll – ja, und auch wieder ein seltsamer Reiz lag in dieser offenen Beichte! Ein Reiz, der bei mir hier fast stärker war als gegenüber irgend einem rätselhaften Verbrechen.

Dies sprach ich jetzt auch Harst gegenüber mit denselben Worten aus.

Er saß neben mir in dem verschossenen Plüschsessel, nahm mir den Brief ab und erwiderte, indem er aufstand:

„Genau so ergeht es mir, mein Alter, genau so. Ich kann Dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dem Zufall bin, der uns hier jetzt diesen Brief mit einer Verspätung von über zwei Wochen in die Hände gespielt hat – jetzt, wo wir doch gerade im Begriff sind, Herrn Slami Zchumlas Alter ein wenig nachzuprüfen! Der Brief hat bei uns daheim in Berlin-Schmargendorf in der Blücherstraße zum Glück nicht zu lange gelagert. Er kam noch zur rechten Zeit. – Vorwärts – überzeugen wir uns, was Herr Johannes Partorius heute treibt!“

Wir nahmen ein Auto, das nach zehn Minuten am Eingang einer der ältesten Straßen Hamburgs hielt. Langsam schritten wir auf dem schmalen Bürgersteig entlang.

„Die Familie Partorius nennt man hier die Hamburger Vanderbilts,“ sagte Harst leise und hakte sich in meinen Arm ein. „Johannes Partorius ist Besitzer einiger sechzig Millionen. Da verlohnt sich schon ein Fischzug für intelligente Betrüger. – Ah – da ist schon Nr. 32, das Partoriussche Haus.“

Er blieb stehen, schaute zu den Fenstern empor.

In demselben Augenblick begannen die Turmuhren der Alsterstadt halb zu schlagen – halb zwölf!

„Hm – alles dunkel!“ flüsterte Harst. „Lütt Hann ist vielleicht noch nicht zu Hause. – Ein mächtiger Bau, dieses alte Patrizierheim! Es soll Kunstsammlungen enthalten, die viele Millionen wert sind. Was tun wir nun? Läuten wir? Warten wir?“

Abermals schaute er die Fensterreihen entlang, ließ plötzlich ein „Hm – sonderbar!“ hören und sagte schnell:

„Wir läuten! Reden tue ich! Und – Du für Deinen Teil, mein Alter, gebrauche die Augen. Auch die geistigen! Sehen und Sehen ist ein Unterschied!“

Neben der Tür war eine Platte mit einem großen Bronzelöwenkopf eingelassen. Der Löwe biß in einen Ring. Und dieser Ring war hier der elektrische Druckknopf.

Harst klingelte drei Mal in langen Pausen.

Wieder machte er. „Hm – hm!“ – Und das genügte mir: hier war ohne Zweifel etwas nicht in Ordnung!

Ich nahm mir vor, wirklich die Augen überall zu haben.

Endlich ein Geräusch hinter der Tür. Und über der Tür wurden die bunten, bleigefaßten Scheiben hell. Dann das Schnappen eines Riegels.

Ein alter Mann mit weißem Bart und ausrasiertem Kinn stand im Schlafrock vor uns. Das heißt: wir sahen nur einen Streifen von ihm. Er hatte die Sicherheitskette so gehakt, daß die Tür nur drei Handbreit aufging.

„Sie wünschen?“ fragte er mit verschlafener Stimme.

„Sind Sie der Diener Jochem?“ lautete Harsts Gegenfrage.

„Ja, mein Herr. Womit kann ich Ihnen dienen?“

„Ich möchte Herrn Partorius sprechen.“

„Bedauere. Der gnädige Herr ist verreist.“

„Wohin?“

„Ich weiß es nicht.“

„Haben Sie auch keinerlei Vermutung über Herrn Johannes Partorius jetzigen Aufenthalt?“

„Nein. Er ist vor fünf Tagen verreist und wollte in einer Woche etwa zurück sein.“

Harst überlegte, fragte dann weiter:

„Hat Ihr Herr Ihnen gegenüber einmal den Namen Harst erwähnt?“

„Ja – wiederholt. Er wartete auf eine Nachricht von diesem Herrn, der ein bekannter Detektiv ist.“

Harst erklärte kurz: „Ich bin Harald Harst.“

„Ah – dann werde ich die Herren sofort einlassen.“

Eine große Diele nahm uns auf, ausgestattet wie auf schottischen Schlössern. Eine Doppeltreppe wand sich in den Oberstock empor.

Der Diener bat uns Platz zu nehmen.

„Wer befindet sich augenblicklich hier im Hause?“ fragte Harst und lehnte sich in seinem Sessel bequem zurück.

Jochem erwiderte höflich: „Die Köchin, das Stubenmädchen, dann im Hofgebäude der Kutscher mit seiner Familie und der Chauffeur.“

„Wo schlafen Köchin und Stubenmädchen?“

„Im Seitenflügel nach dem Hofe hinaus.“

„So sind Sie hier vorn ganz allein?“

„Ja, Herr Harst. Ich fürchte mich aber nicht. Wir haben überall sehr geschickt angelegte Alarmglocken. Jeder unbefugte Eindringling meldet sich selbst der nächsten Polizeiwache an, ebenso mir, dem Kutscher und dem Chauffeur.“

„Hm – jeder?! Mir war’s vorhin so, als wir vor dem Hause standen, als ob am dritten Fenster von links im zweiten Stock die Vorhänge sich öffneten und jemand auf die Straße hinabspähte.“

„Unmöglich, Herr Harst, unmöglich!“ meinte der alte Diener eifrig.

„Ich täusche mich in solchen Dingen nie, Jochem! Alarmvorrichtungen lassen sich zerstören.“

Der Alte wurde unruhig.

„Ob wir nicht mal nachschaun gehen?“ schlug Harst vor. „Dort oben im Museum gibt’s genug zu stehlen.“

„Gewiß – gewiß! Gehen wir!“

Jochem schritt voran. Leise stiegen wir die Treppen empor. Dann führte der Alte uns vor eine kleine Tür. Den Schlüssel dazu hatte er bei sich; schloß auf, öffnete, flüsterte: „Wir kommen von hier ganz unbemerkt in die Vorderzimmer. Bitte, treten die Herren nur ein. Der Lichtschalter liegt linker Hand.“

Bisher hatte nur Jochems Taschenlampe uns geleuchtet. Bevor er die Tür aufzog, hatte er sie ausgeschaltet.

Wir befanden uns nun im Dunkeln.

Ein starker Stoß schleuderte mich auf Harst und uns beide in die Finsternis hinein.

Hinter uns schlug die Tür zu. Bevor wir noch recht wußten, was geschah, senkte sich der Boden, sank mit uns tiefer, immer schneller. Dann ein Stoß – dann flammte Harsts Lampe auf; gleichzeitig fiel von oben, von der Decke dieses Lastenaufzugs (denn ein solcher war es, wie mir ein einziger Blick gezeigt hatte) eine große Flasche herab, zerbrach; ihr Inhalt floß über die rissigen Dielen; und – der widerlich süße Geruch von Chloroform verbreitete sich im Moment in dem großen, geschlossenen Holzkasten!

„Chloroform!“ rief ich entsetzt und schaute Harst verstört an. Sein Gesicht lag im Schatten. Aber seiner Stimme hörte ich an, wie der Ausdruck dieses Gesichts sein mußte:

„Palperlons Werk – ohne Frage!“ flüsterte er mit seltsam rauher, vibrierender Stimme. „Ich fürchte, meine Laufbahn als Detektiv ist beendet. Hier hilft kein Trick. Der Unterteil des Aufzugs ist Eisen. Da – höre – dicke Platten, zu dick für –“

Ein Schwindel packte mich. Die nächsten Worte entgingen mir.

Nochmals raffte ich mich auf; da – Harst umarmte mich.

„Leb wohl, mein Alter! Du warst mir – ein – treuer Freund, ein – un–eigen–nütziger – Kame–rad! – Leb’–“

Ich hatte den Atem angehalten, um die Chloroformdünste nicht einzusaugen. Jetzt sank Harst langsam in die Knie; seine Arme glitten an mir herab. Ich mußte Atem holen – ich tat’s, und ein Wirbel riß meinen Körper in rasender Umdrehung in eine ungeheure Tiefe.

– – – – – – – –

Mein Leib war tot.

In dieser tiefen Narkose hörte ich flüsternde Stimmen; hörte das Kreischen von Türangeln; das donnerähnliche Zufallen einer schweren Tür.

Dann nichts mehr. – Denken konnte ich nicht. Nur mein Gehör vermittelte mir Töne, Geräusche, die bald wieder um mich her laut wurden, wenn auch in Pausen. Mein Hirn nahm sie auf als etwas, das mich nichts anging.

Das dumpfe Rattern von Wagenrädern wurde abgelöst von dem kurzen Aufheulen von Dampfersirenen; polternde, hallende Schritte folgten; Flüstern wieder –

Stille abermals – endlose Stille.

Erst nachher erfuhr ich, daß ich volle dreizehn Stunden bewußtlos gewesen.

Nachher – als Harst uns doch gerettet hatte! –

Ich war tot. Und die endlose Stille ging über in eine Anzahl von Geräuschen, die ich vielleicht ihrer Bedeutung nach hätte ergründen können, wenn ich fähig gewesen zum Denken, Überlegen, Kombinieren. So aber empfing mein Ohr die Töne, leitete sie lediglich in die Gehirnzellen des Gehörapparats. Hier aber versagte die Weiterleitung.

Dann ganz deutlich eine Stimme:

„Schraut – aufwachen!“

Eine Stimme! Und da – da war plötzlich die Weiterleitung hergestellt!

„Harst!“ jagte der erste Gedanke wieder durch mein Hirn. „Harsts Stimme! Er muß ganz dicht über Deinem Kopf sprechen – dicht an Deinem rechten Ohr!“

Ich fühlte, daß er meine Schulter rüttelte! Fühlte –! Also war auch die Empfindung mir zurückgegeben.

„Schraut – raffe Dich auf. Es geht um unser Leben!“

Ich wollte die Augen öffnen. Der Wille war da, steigerte sich bis zu einem wilden Kampf gegen die Lähmung, die meinen Körper in Banden hielt.

Dann – die Lider hoben sich, öffneten sich. Meine Pupillen empfingen die Strahlen einer trübe brennenden Laterne.

Harsts Gesicht war dicht über dem meinen.

Er half mir, mich auf dem Kojenbett aufzurichten. Neuer Kampf gegen Schwindelanfälle, gegen furchtbare Übelkeit.

Harst nahm mich wie ein Kind in die Arme. Ich sah auf dem zweiten Bett einen gefesselten Menschen liegen. – Es ging aus der engen Kajüte hinaus in einen schmalen Gang. Wir schwankten. Wir befanden uns auf einem Segler. Maschinengeräusch war nicht zu hören. Nun eine Hühnerstiege von Treppe aufwärts, hindurch durch eine viereckige Luke an Deck. Nachthimmel über uns, knarrende, prall gefüllte Segel; ich lag hinter einem niedrigen Aufbau. Harst war auf allen Vieren davongekrochen.

Ich hob den Kopf, schaute um die Ecke des Kombüsenaufbaus herum. Hinten am Steuer lehnte eine dunkle Gestalt. Das Fahrzeug war ein großer Hochseekutter. Dann – vor der Gestalt wuchs blitzschnell eine zweite hoch; die Gestalten verschwammen in eins; Harst hatte dem Mann am Steuer die Kehle zugedrückt, rang ihn nieder, kam zu mir zurück, trug mich in das Beiboot des Kutters, das im Kielwasser an einer Leine nachschleppte.

Der Kutter, dessen Steuer Harst in der bisherigen Lage festgebunden hatte, trieb weiter. Harst ruderte den Lichtern der nahen Küste zu. Die Lichter mehrten sich, wurden zu Reihen von Bogenlampen.

Wir legten abseits des Ortes an. Harst trug mich wieder. Dann sagte er: „Es ist Kuxhaven – bekanntes Terrain! Hin zu Kapitän Kuno Tiessen, unserem alten Gefährten von Christiania und vom Horna-Fjord her!“

Die kalte Luft der Herbstnacht tat mir wohl. Ich versuchte, meine eigenen Füße zu gebrauchen. Sie gehorchten. Arm in Arm hasteten wir vorwärts; kamen vor Tiessens kleines Häuschen, trommelten ihn heraus. Seine Jacht Optimus hatte ihren Liegeplatz ganz in der Nähe. Und auf der Jacht schliefen wir dann, bewacht von dem treuen Kapitän, in den warmen, weichen, uns so wohlbekannten Betten volle zwölf Stunden. –

Abend war’s wieder geworden. Harst war nach Hamburg gefahren. Mit keiner Silbe hatte er unser Abenteuer im Hause Partorius bisher erwähnt, nur gesagt: „Wenn ich zurückkomme, werde ich sprechen.“ –

Auf Deck hastige Schritte. Harst riß die Tür auf. – Das heißt: er war nicht Harst; es war ein älterer einfach gekleideter Seemann mit grauem Kinnbart und verdächtig roter Nase.

Harst im neuen Kostüm! Das deutete auf Sturm, Kampf, Aufregungen.

„’n Abend! – Mach fix, Schraut. Da ist Dein Anzug!“ Er warf mir ein Bündel zu. „Findest alles drin, was Du brauchst. In einer Stunde geht unser Zug! Kapitän Tiessen wird uns einen alten Koffer leihen. Ausweispapiere habe ich schon besorgt.“

Er setzte sich, drückte Tiessen die Hand. – Ich begann meine Toilette. – Und Harst sprach weiter:

„Partorius ist nach Lissabon gefahren. Also zu Slami Zchumla. Ich wette: aus Angst vor dem Totengräber-Käfer. Bei Zchumla hofft er auf Rettung vor dem drohenden „Dritten“. – Nicht wahr, Tiessen, – Schraut hat Sie doch schon so etwas eingeweiht? – Ja – wir sind da im alten Patrizierhause in eine nette Falle geraten! Ich gebe zu: ich war ganz ahnungslos! Erst als wir in den Aufzug hineingestoßen wurden, als es zu spät war, durchschaute ich das Ränkespiel. – Man muß dort im Hause mit unserem Kommen gerechnet haben. Der Kerl oben am Fenster des Museums war die Wache. Der falsche Jochem machte seine Sache famos. Nun – ich habe die Polizei auf die Bewohner gehetzt. Zur Sicherheit hat man sie alle verhaftet: Köchin, Stubenmädchen, Kutscher mit Familie und Chauffeur! Nur Jochem ist auf freiem Fuß geblieben: Er weiß von nichts. Er hat in jener Nacht in seinem Bett gelegen und fest geschlafen. Die Glocke hat nicht geschellt. Die Bande hatte sie abgestellt.“

„Bande – ja, wer denn?“ warf Tiessen ein.

„Weiß ich noch nicht. Aber es muß von dem Personal jemand dabei gewesen sein. Ich habe Verdacht auf das Stubenmädchen und den Chauffeur. Sie sind erst seit August des Jahres im Hause. – Ich bin dort gewesen, nachdem die ganze Gesellschaft in Untersuchung abgeführt war. Ich habe den Fuchsbau von oben bis unten durchstöbert. Jochem half mir. Ich fand vieles, was harmlos aussah und doch nicht harmlos war. So zum Beispiel das bewußte Buch mit dem noch immer zwischen den Blättern steckenden Totenkäfer. Am Rande der rechten Seite war ein Daumenabdruck von einer schmutzigen Kinderhand.“

„Ah – also von der Hand des Mädelchens!“ rief ich dazwischen.

„Natürlich! Wir werden die Kleine finden, wenn wir nur erst aus Lissabon zurück sind. Bis dahin bleiben die Leute sämtlich in Haft. Wer unschuldig ist, wird von mir reichlich entschädigt werden. – Nun noch kurz etwas über unsere Befreiung. – Ich gab für unser Leben keinen Pfifferling mehr, als die große Chloroformflasche von der Decke des Aufzugs durch das harte Aufstoßen herabfiel und zerschellte. Immerhin hatte ich noch die geringe Hoffnung, daß man uns zunächst nur wehrlos machen würde. Ich täuschte daher früher als nötig völlige Bewußtlosigkeit vor, sank um, obwohl ich noch bei Besinnung war und fiel absichtlich mit dem Munde gerade dicht über die breiteste Spalte der Fußbodendielen, wo wenigstens etwas Luft eindrang. So kam’s, daß mein Chloroformrausch nur ganz leicht war. Ich erwachte bereits, als wir in einem geschlossenen Wagen durch die Straßen fuhren, hütete mich aber, auch nur die geringste Bewegung zu machen, behielt die Augen fest geschlossen, spielte dann auch an Bord des Kutters weiter den völlig Betäubten, bis – es Nacht war, bis ich den bei uns wachenden Kerl unschädlich in die Koje packen konnte. Die Hauptsache ist, daß wir jede Spur hinter uns verwischen. Also reinen Mund gehalten, bester Tiessen. Wir werden nach Bremen reisen, dort zu reichen Engländern werden. Schraut spielt die Gattin des würdigen Master Howart[2] Hopkins, der kein Wort Deutsch verstehen wird.“

Gleich darauf verabschiedeten wir uns von Tiessen, der uns einen so abgeschabten Lederkoffer mitgegeben hatte, daß dieser zu biederen Seeleuten vortrefflich paßte.

Und wieder zwei Tage später machte es sich das Ehepaar Hopkins in seiner Kabine 1. Klasse des Lloyddampfers Hektor bequem. Frau Dasy Hopkins war nierenleidend und sollte den Winter in Ägypten zubringen. Sie kam nie an Deck. Das Ehepaar speiste in seiner Kabine. Und das Ehepaar waren wir: Harst und Schraut! –

Am zweiten Tage abends saßen wir an dem kleinen Klapptischchen unserer Kabine, rauchten und unterhielten uns flüsternd.

„Morgen früh wird sich Dein Zustand verschlechtern,“ meinte er. „Denn abends sind wir in Lissabon. Wir müssen Grund haben, die Fahrt zu unterbrechen. Also richte Dich danach. – Für diese Kabinenhaft wird Dich Lissabon entschädigen. – Ich freue mich auf den Besuch bei Slami Zchumla. Wenn wir doch Palperlon dort erwischten! Wenn –! Ich möchte mal wieder in Ruhe Detektiv spielen. Dieses ewige auf der Hut sein habe ich beinahe satt. Die Geschichte in dem Lastenaufzug war selbst für meine Nerven eine zu harte Probe. Hätten die Schufte uns dort eine halbe Stunde liegen lassen, wäre es für immer mit uns aus gewesen.“ –

Am nächsten Abend hatte das Ehepaar Howart und Dasy Hopkins in dem deutschen Fremdenheim der Frau Schumann in der Rua Augusta (Straße) Wohnung genommen, – zwei nette Zimmer im Hochparterre, die nach einer stillen Seitengasse hinauslagen. Harst war diese Pension von dem Kapitän unseres Dampfers empfohlen worden. Unsere Zimmer boten den Vorteil, daß wir durch die Fenster unbemerkt nachts ein- und ausgehen konnten, ein großer Vorteil für Leute unseres Schlages. – Frau Schumann war eine ältere, sehr liebenswürdige Dame, die mit ihren beiden Töchtern das über 40 Zimmer verfügende Haus verwaltete. Das Fremdenheim war gut besetzt. Lissabons milde, wenn auch regnerische Winter sind berühmt und locken aus England viele Damen mit schwachen Lungen nach der portugiesischen Hauptstadt.

Um ½10 Uhr abends wurde uns das Essen in unserem Salon serviert. Fräulein Hedwig Schumann, eine Jungfrau von reichlich 35 Jahren, leistete uns Gesellschaft und zeigte sich sehr besorgt um mein Befinden. Daß wir Deutsche und ich gar ein Mann war, ahnte sie auch nicht im entferntesten. Sie war freundlich und zutraulich, sprach fließend englisch und erzählte, daß ihr Vater hier Oberkellner gewesen, daß sie nun schon 25 Jahre in Lissabon wohnten, aber im Frühjahr das Pensionat verkaufen und nach Deutschland zurückkehren würden. – Ich beteiligte mich wenig an der Unterhaltung, denn mein Englisch war nicht erstklassig und hätte mich zu leicht verraten können. Master Hopkins-Harst dagegen spielte beinahe den Schwerenöter und brachte dann langsam aber sicher Fräulein Schumann auf das Thema „Altstadt von Lissabon“, auf die dort zumeist hausenden Juden und – siehe da: der Köder genügte!

„Ein sehr interessanter Stadtteil!“ meinte das freundliche Mädchen. „Er liegt um das uralte Kastell St. Jorge herum. Die Häuser dort stammen zum Teil noch aus der Maurenzeit, als die Araber hier die Herren waren. Und dann, Master Hopkins, – dann wohnt dort ja der berühmteste Mann der Stadt! Vielleicht haben Sie schon von Slami Zchumla, dem Propheten, dem Seher, gehört. – Oh – lächeln Sie nicht, Master Hopkins! Dieser jetzt 152 Jahre alte, sehr gelehrte Jude wird hier allgemein verehrt. Früher sagte er viel aus der Hand wahr. Jetzt lebt er zurückgezogener. Er soll sehr reich sein – soll! Aber – man weiß über ihn eigentlich so wenig, obwohl er sozusagen mit zu den Sehenswürdigkeiten Lissabons zu zählen ist.“

Master Hopkins meinte, dieser Zchumla würde wohl ein Schwindler sein. Kein Mensch erreiche ein Alter von 152 Jahren.

Da wurde Fräulein Schumann zur warmherzigen Verteidigerin des Sehers. „Master Hopkins – nie und nimmer ist er ein Schwindler! Mein Vater starb im vorigen Jahr als 72jähriger. Mit 25 Jahren war er nach Lissabon gekommen, als Kellner. Damals – und das hat der Vater vielen Zweiflern vorgehalten – war Slami Zchumla bereits ein Greis. Und Vater hat noch vor zwei Jahren ihn einmal besucht und hat ihn völlig unverändert gefunden. Und in derselben Weise könnten hier unzählige alte Leute bezeugen, daß der Seher schon um 1850 herum, als man auf ihn und seine Prophetengabe aufmerksam wurde, mindestens 70 Jahre alt war – mindestens! Er selbst gibt sein Alter wie gesagt auf 152 Jahre an. Und – man glaubt es ihm hier ohne weiteres. Seine Prophezeiungen sind stets eingetroffen. Freilich waren sie meist allgemeiner Natur.“

Master Hopkins-Harst gestattete sich jetzt zum Nachtisch eine Zigarette, blies Rauchringe, zuckte überlegen die Achseln und fragte, ob man denn so ohne weiteres den Seher besuchen dürfe und wo er wohne. „Ich möchte ihn mal fragen, ob die Pennsylvania-Aktien endlich wieder steigen werden,“ fügte er hinzu.

Fräulein Schumann lachte. „Ich wette, Master Hopkins, – wenn Sie dem ehrwürdigen Greis gegenübersitzen, werden Sie nicht nach Börsengeschäften fragen! Jeder, der bei ihm war in seinem armseligen, baufälligen Hause aus der Maurenzeit – jedes Kind kennt es! – merkte, daß der Seher für so materielle Fragen zu – zu hoch über derlei Dingen steht; jeder hütete sich von selbst, ihn zu kränken. Das haben mir genug Fremde nachher erzählt, wenn sie bei ihm gewesen. Es geht eben ein ganz besonderes Etwas von diesem Manne aus, über den Sterben und Dahinwelken keine Macht haben. – Ob er jeden Besucher annimmt? Nein! Viele hat er, ohne sie gesehen zu haben, zurückgewiesen, – scheinbar ohne Grund, – scheinbar! Es soll sich dann aber stets um albern-freche Neugierige gehandelt haben. In den letzten Monaten erfolgten diese Ablehnungen zahlreicher. Nur hin und wieder empfing er noch jemand. Es soll ihm gesundheitlich nicht gut gehen.“

„Lebt er denn ganz allein für sich? Hat er keine Verwandten?“

„Er hatte seine Tochter bei sich, eine alte, sehr bescheidene Person. Sie starb in diesem Frühjahr. Ihr Tod soll ihm sehr nahe gegangen sein. Jetzt haust er allein in dem weitläufigen, maurischen Bau. Seit langem versorgt ihn die Nachbarschaft mit Speise und Trank. Man stellt ihm das Essen in die Vorhalle, von wo er es sich holt.“

– – – – – – – –

Als wir eine[3] halbe Stunde später wieder allein waren, rückte Harst seinen Korbsessel ganz dicht neben den meinen und flüsterte: „Jetzt wissen wir ganz genau Bescheid. Was Fräulein Schumann hier erzählte, war äußerst wertvoll. Wir haben Glück gehabt, daß wir gleich vor die rechte Schmiede kamen. Sonst hätten wir erst anderswo diese Auskünfte einholen müssen. – Es ist jetzt 11 Uhr. Um Mitternacht werden wir aufbrechen. Bitte bis dahin wieder Mann zu werden, mein Alter!“

Um 12 Uhr ging die Laterne vor unseren Fenstern aus. Dann – gingen wir aus, gelangten ungesehen auf die Straße und schritten diese Seitengasse nach Osten zu entlang, fragten uns bis zum Kastell St. Jorge durch, passierten zahllose dunkle Gäßchen, fragten wieder und standen nun gegen ein Uhr vor dem maurischen Hause Slami Zchumlas in der Rua Kaspino. Ein redseliger Polizist, dem Harst ein Trinkgeld in die griffbereite Hand gedrückt hatte, war zuletzt unser Führer gewesen.

Dem Hause gegenüber lag eine von Unkraut überwucherte Ruine, von der nur noch ein Turmrest übrig war. Offenbar einst der Palast eines maurischen Großen. Dort fanden wir auf Mauertrümmern einen versteckten Sitz, saßen nun und schwiegen und – warteten. – Worauf? Ich wußte es nicht.

Harst hatte nur gesagt: „Wir haben ja Zeit. Irgend etwas wird sich schon ereignen.“

Das Haus war dunkel; auch nicht der geringste Lichtschimmer hinter den Fenstern des Oberstocks, wo der Seher wohnen sollte. – Ich war müde, nickte ein; saß zurückgelehnt da und – fuhr plötzlich wieder aus dem Halbschlaf hoch. Der Platz neben mir war leer. Aber – da drüben in der finsteren Wölbung des Hauseingangs war jetzt für Sekunden ein weißer Streifen aufgezuckt: einer Taschenlampe dünner Lichtkegel! – Das konnte nur Harst sein – nur er!

Ich schlich über die Gasse, über ein Pflaster, das diesen Namen gar nicht verdiente, drückte mich in das Dunkel der Vorhalle und lauschte. Totenstille; nein – mein Ohr unterschied nun doch ein Geräusch, ein ganz leises Plätschern. Und meine Augen, bald an die Finsternis gewöhnt, gewahrten da vor mir einen helleren Fleck. Ich erkannte: die Vorhalle war wie eine Durchfahrt und mündete auf einen kleinen Hof.

Ich wagte mich weiter vorwärts. Der Boden hier war mit Steinfliesen ausgelegt. Nun war ich an der gegenseitigen Torwölbung, stand, horchte, schaute. – Das Plätschern rührte von einem Springbrunnen in der Mitte des Hofes her. Weiter hinten linker Hand wuchsen zwei Olivenbäume. Sie bewegten sich nur schwach im Nachtwinde. – Mein Ohr fing ein neues Geräusch auf: ein Scharren, Kratzen – dann wieder etwas wie keuchende Atemzüge und Winseln.

Das klang recht unheimlich. Zu sehen war nichts.

Dann – und ich fuhr entsetzt zurück! – rasten zwei Hunde vom Hofe her knurrend an mir vorüber auf die Gasse, fingen dort wütend zu bellen an, verschwanden aber bald. Gleich darauf löste sich eine Gestalt von einem der Bäume los, huschte auf mich zu: Harst!

Ich rief ihn leise an. – „Komm’ zurück nach der Ruine,“ flüsterte er. „Hier ist’s nicht geheuer. Die verhungerten Köter machten zu viel Lärm.“

Wir schlichen an den Häusern entlang, überquerten die Gasse, schlichen auf dieser Seite nun wieder nach unserem bisherigen Versteck.

„Willst Du hier etwa die ganze Nacht bleiben?“ fragte ich nach einer halben Stunde etwa, da ich beim besten Willen die Augen nicht mehr offen halten konnte.

„Ja. Dieser Seher ist nämlich noch wach. Drei Fenster nach dem Hofe zu waren hell. Ich sah die Schatten zweier Männer. – Hm – mir fällt da soeben ein: man wird von der sehr hohen Hofmauer leicht auf das Dach gelangen können. – Versuchen wir’s mal. Jetzt dürfte das Hundegebell vergessen sein, falls es wirklich Argwohn erregt hat.“

Nach meinem Geschmack war diese Kletterpartie nicht. Aber – danach fragte Harst nicht. Wir gelangten ohne Geräusch auf das Dach. Es war ebenfalls mit Steinplatten belegt, zwischen denen Gräser und Unkraut wucherten. Die Schornsteine waren neuesten Datums. In der Mitte gab es eine Luke, die durch einen schweren Holzdeckel verschlossen war. Der Deckel ließ sich ohne weiteres lüften. Harst legte sich der Länge nach hin und leuchtete nach unten. Der Raum war eine mit Gerümpel angefüllte Kammer. Eine Leiter oder dergleichen fehlte. Harst turnte trotzdem hinab, baute [flink][4] ein paar Kisten übereinander auf und erleichterte mir den Abstieg.[5] Aus der Kammer ging eine Tür in eine Art Flur. Die Tür war von außen nur mit einem Holzriegel versehen, der unschwer herunterzudrücken war. Wir zogen die Schuhe aus und standen nun in dem sehr geräumigen Flur, den Harst nur für Sekunden abgeleuchtet hatte. Es roch hier sehr stark nach Zigaretten – nach einer parfümierten Sorte. – Harst raunte mir zu: „Es gibt hier nur Türöffnungen mit Vorhängen. – Ah – Stimmen! Das werden die beiden Männer sein! Vorsicht – Schritt für Schritt! Dielen, die knarren, brauchen wir nicht zu fürchten. Der Fußboden ist Steinmosaik.“

Er nahm meine Hand. Es dauerte endlos lange, bis wir zwei Türöffnungen und zwei winzige Räume im Finstern durchtastet hatten. Nun aber hörten wir dafür auch die Stimmen ganz deutlich, rochen die Zigaretten noch deutlicher und sahen vor uns zwei seitliche helle Streifen und unten helle Flecken: der Lichtschein, der neben und unten am Vorhang sichtbar wurde.

Ein Pause im Gespräch der beiden da drinnen.

Dann eine tiefe, weiche, fast singende Stimme in fehlerfreiem Deutsch:

„Die Propheten des alten Bundes verachteten jeglichen Besitz, um jeden Gedanken an irdische Dinge weit von sich zu weisen. Besitz zieht die Gedanken an sich. Wer nichts besitzt, ist wahrhaft frei. Auch ich, mein Sohn, bin der Ärmsten einer. Dafür ward mir das gegeben, was Du erstrebst – mit Recht erstrebst! Nur wer so weit Herr über die zwecklose Masse seines Körpers wird, daß er sie nach seinem Willen sterben und sich wieder regen läßt, wer seine Seele frei macht von dem Gefängnis dieses vergänglichen Leibs, wird ewig leben, wenn er selbst stürbe. Aber – er stirbt nur nach eigenem Wunsch und Willen – wie ich! Ich lebe noch, obgleich ich mehr denn zwei Jahrhunderte sah! Sterben könnte ich jede Minute – jede! Und doch würde ich, wollte ich der Erde – Lebewohl sagen, neben meinem Totenbett stehen und leben! – Wenn es Dir bisher nicht geglückt ist, das Doppelwesen hervorzurufen, Seele und Leib zu scheiden, so trägt die Schuld daran lediglich Dein Sinn nach irdischem Besitz. Nur so waren meine beiden Warnungen aufzufassen: es gibt keinen Läuterungsprozeß, kein Erklimmen der Jakobsleiter, so lange Du noch sagen kannst: ich hin reich! Sterben muß in Dir alles, was die Gedanken abzieht von dem hohen[6] Ziel. – Ich verheiße Dir: werde arm, und Du wirst der Reichsten einer sein!“

Diese so seltsam monotone Stimme hauchte geradezu etwas Grausig-Geheimnisvolles aus. Mich überlief ein Frösteln.

Dann eine andere Stimme – und das konnte kein anderer als Johannes Partorius sein, der da sprach:

„Ich will arm sein! – Ich danke Dir, daß Du mir heute erklärt hast, welches Hindernis wie Klammern noch immer meine Seele an ihre fleischliche Hülle kettete. Gib mir einen Rat, mich meiner Reichtümer zu entäußern, Slami Zchumla.“

„Tausende von Brüdern leben schlechter als das Vieh,“ erwiderte der Seher langsam. „Ich kenne einen, dem ich vertraue. Gib ihm Vollmacht. Er wird alles regeln. Und – schweige, mein Sohn! Schweige, weshalb Du einen nach Hamburg sendest, der alles zu Gelde macht! Verführer würden sonst Dir ins Ohr flüstern: „Narr – behalte, was Du hast!““

„Gut – ich werde alles tun, was Du verlangst.“

Harst zog mich jetzt nach rückwärts. Lautlos schlichen wir davon, kehrten auf demselben Wege auf die Gasse zurück, schritten dem Hafen zu, kamen in breitere Straßen, hatten bald die Mündung des Tajo mit ankernden Seglern und Dampfern vor uns.

Harst schwieg beharrlich. Erst als wir nun den Triumphbogen hinter uns hatten, mit dem die Rua Augusta beginnt, als das helle Licht elektrischer Straßenlampen auf das grellbunte Mosaikpflaster dieser Prachtstraße fiel, sagte Harst versonnen:

„Es gehört wirklich schon ein geniales Verbrechergehirn dazu, einen solchen Plan auszuklügeln! Die Kabbala mit ihren mystischen Lehren als Schlinge zu gebrauchen, – das dürfte noch nie da gewesen sein! – Nun – wir werden den Herrschaften das Spiel verderben! Gründlich!“

– – – – – – – –

Um neun Uhr frühstückten wir. Harst schrieb dann einen kurzen Brief an den Seher, meldete sich für 12 Uhr mittags an und – fügte dem Schreiben eine englische 100-Pfundnote bei.

Ich sah’s, fragte kopfschüttelnd: „Hm – ob das ziehen wird?!“

„Es wird ziehen, verlaß Dich drauf.“

Den versiegelten Brief sollte der Hausdiener um elf Uhr zu Slami Zchumla tragen und auf Antwort für Master Howart Hopkins warten.

Wir benutzten die Zwischenzeit zu einer Fahrt durch die Stadt, nahmen auch ein Boot und ließen uns so weit nach dem linken Ufer des Tajo hinüberrudern, daß wir das Panorama von Lissabon vor uns hatten. Die Stadt wirkt sehr malerisch, wie sie sich so terrassenartig vom Flußufer aufwärts zieht. Mir fielen die zahlreichen Kirchtürme auf, aber auch die häufigen Trümmerstätten in den Häuserblocks. Harst erinnerte mich daran, daß Lissabon zweimal Erdbebenkatastrophen von unerhörter Heftigkeit durchgemacht hatte. Die Trümmerstätten seien Plätze, die bei einem neuen Erdbeben wieder am meisten gefährdet sein würden, deshalb lasse man sie unbebaut. – Das Hafenbild von Lissabon war durchaus international. Auf den Kais arbeiteten so zahlreiche Schwarze, daß man sich nach Afrika versetzt glaubte.

Um ½12 waren wir wieder im Pensionat Schuman. Der Hausdiener teilte Master Hopkins mit, der Prophet hätte erst gezögert, dann aber doch erklärt, er wolle den Master empfangen.

„Na also!“ flüsterte Harst mir zu. Dann erteilte er mir allerlei Befehle. Und so kam’s denn, daß Dasy Hopkins kurz vor zwölf das alte maurische Gebäude in der Rua Kaspino betrat, die Treppe emporschritt und einen eisernen Türklopfer oben gegen eine nachher eingebaute, moderne Flurtür mit kleinen Scheiben fallen ließ.

Nach ein paar Minuten eine Stimme hinter der Tür, die etwas in portugiesischer Sprache fragte.

Dasy Hopkins bedauerte auf Englisch, das Portugiesische nicht zu beherrschen, nannte sich jetzt Miß Dasy Prunay, bat um Einlaß und schob durch den Briefeinwurf ein flaches Päckchen als Angebinde hinein, das eine wertvolle (von uns vorhin gekaufte) silberne Tabaksdose enthielt.

Wieder vergingen Minuten. Dann wurden zwei Riegel zurückgeschoben, dann stand der berühmte Seher, in der Linken einen Leuchter mit drei brennenden Kerzen haltend, vor mir.

Es war ein gebeugter Greis mit schneeweißem Bart, schneeweißen Schläfenlocken, schwarzem Käppchen, mit etwas schmierigem Kaftan und Sandalen an den Füßen.

Das Gesicht von durchsichtiger Blässe zeigte wirklich so durchgeistigte Züge, so große, dunkle Schwärmeraugen, daß ich durchaus verstand, wenn die Leute hier diesen Alten ehrwürdig und einem Propheten ähnlich fanden.

Die Stimme kannte ich bereits. Das Englisch, mit dem er mich ansprach war fehlerfrei.

„Meine Tochter, Du kommst zu schlechter Stunde,“ sagte er und schaute mich ohne Argwohn an. „Ich bitte Dich, besuche mich am Nachmittag.“

„Aber – nachmittags reise ich ja wieder ab! Ich bin nur für einen Tag von San Sebastian (bekanntes Weltbad) herübergekommen. – Darf ich Ihnen nicht für die Armen der Stadt eine Summe zur Verfügung stellen? Vielleicht fünfzig Pfund? – Ich möchte Sie ja nur meiner verstorbenen Eltern wegen etwas fragen. Nur wenige Minuten werde ich Sie belästigen.“ Ich holte die Banknote aus meinem Handtäschchen hervor. Der Seher nahm sie, winkte mir, ging mir voran. Er ging wie einer, der noch nichts von der Last des Alters spürt.

Das ärmliche Gemach, in dem wir uns dann gegenübersaßen, lag infolge der bunten, kleinen Fenster in einem anheimelnden Zwielicht. Dazu kam noch die so merkwürdig eintönige, halb singende Stimme des Sehers, seine starre Ruhe, das Abgerundete seiner wenigen Gesten. – All das übte selbst auf mich einen eigentümlichen Reiz aus. Etwas wie der Frieden völligen Weltentrücktseins hüllte mich wohlig ein. Ich vergaß fast, daß ich einen Schwindler, einen Genossen Palperlons vor mir hatte.

Ich trug meine Bitte vor. Meine Eltern seien beide plötzlich gestorben, so plötzlich, daß sie mir, der einzigen Tochter, nicht einmal hätten das Versteck mitteilen können, in dem mein Vater einen Teil seines Vermögens verborgen gehabt hätte.

Ich merkte, daß der Prophet mit schlecht verhehlter Spannung meinen Worten lauschte. – Was er antwortete, waren zunächst sehr gelehrte Sätze über Sterben und Vergehen.

Ich hatte dann plötzlich die Empfindung: Du mußt diesen Menschen schon einmal gesehen haben – in fernen Tagen! Aber wo nur – wo?! Immer deutlicher wurde dieses Gefühl. Ich beobachtete ihn schärfer. Und – da wich der friedvolle Reiz dieser Umgebung. Da sah ich, daß die weißen, wohlgepflegten Hände Slami Zchumlas faltenlos, keine Greisenhände waren; da begann ich an der Echtheit des weißen Bartes zu zweifeln. Als früherer Schauspieler hat man für derartiges einen guten Blick. Aber – der Bart war echt! Das hatte ich bald heraus.

Und doch: ich kannte den Mann! Kannte ihn von früher her ganz bestimmt.

Draußen polterte der Türklopfer gegen das Holz. Slami Zchumla stand auf. „Meine Tochter, ich werde Dich in ein Nebengemach bringen. Warte dort auf mich.“

„Oh – ich kenne den Herrn, der Einlaß begehrt. Es ist ein Landsmann von mir, ein Master Hopkins. Er hat sich ja wohl bei Ihnen angemeldet.“

Er war ganz arglos, nickte und schritt hinaus, kehrte dann mit Harst-Hopkins zurück. Dieser eilte auf mich zu. – „Ah – Miß Dasy, – sehr erfreut! Wie geht’s? – Bleiben Sie nur hier! Was ich mit dem berühmten Seher zu besprechen habe, wird auch Sie interessieren.“

Wir nahmen nebeneinander Platz. Slami Zchumla saß mehr im Hintergrunde. Der Leuchter mit den drei Kerzen stand hinter ihm auf einem Tischchen. Das war ohne Zweifel Absicht: der flackernde Schein machte es unmöglich, die Gesichtszüge des Sehers genau zu beobachten. – Vorhin hatte er den Leuchter im Flur gelassen. Jetzt, wo er Männerbesuch hatte, wandte er diesen Trick an!

Harst schaute sich sehr zwanglos in dem Gemach um. Dann griff er in die Tasche, legte seine Pistole entsichert in den Schoß, stützte die Arme auf die Lehnen des alten Sessels und brachte die Fingerspitzen aneinander.

Slami Zchumla lächelte mild. „Mein Sohn, was soll die Waffe in diesem Hause des Friedens?“ fragte er, aber – die Stimme klang jetzt erzwungen monoton.

„Sie soll den Frieden zwischen uns bewahren helfen,“ sagte Harst etwas schärfer. „Ich warne Sie vor irgend welcher Heimtücke. Versuchen Sie nicht, mich zu belügen. Ich weiß so viel, daß ich mir die andere Hälfte leicht ergänzen kann. Wer sind Sie?“

Urplötzlich lag’s wie stärkste elektrische Spannung in der Luft. Das Gewitter nahte.

Das Gesicht des Sehers verzerrte sich. Es sollte ein Lächeln sein. Es war eine Grimasse versteckter Angst. Er schwieg. Und seine Augen verloren jäh den schwärmerischen Ausdruck, wurden[7] klein, listig, forschend. – Er schwieg beharrlich.

„Nun – dann werde ich’s Ihnen sagen!“ fuhr Harst fort. – „Im Mai dieses Jahres begegnete Ihnen in München, wo Sie sich kärglich als Malermodell durchschlugen, ein Herr, der Sie mit in sein Hotel nahm. Es war ein Engländer mit dem Allerweltsnamen Brown. Er machte Ihnen den Vorschlag, für ein Jahr in seine Dienste zu treten. Sie sollten sofort 5000 Mark erhalten, nach Ablauf des Jahres 50 000 Mark, nur müßten Sie sich zu unbedingtem Gehorsam verpflichten. Irgendwo im Auslande, erklärte Brown, habe er für Sie mit Ihrem patriarchalischen Aussehen eine besondere Stellung, die ganz mühelos sei; Sie sollten ihm jedoch vorher Ihre Lebensgeschichte wahrheitsgetreu berichten. – Sie taten’s. Das Geld lockte. Sie erzählten, daß Sie im Leben gescheitert seien. Erst hätten Sie Philosophie studiert, wären dann wegen einer Urkundenfälschung bestraft worden, Schmierenschauspieler geworden –“

„Halt!“ rief ich und sprang auf. Nun wußte ich, wer der Mann war. Ich war ja einst Komiker gewesen, und da hatten wir mal bei der Wandertruppe einen Ernst Minger gehabt, den wir seines Organs und seines frommen Augenaufschlags wegen nur den „Heiligen“ nannten.

„Halt – Sie sind Ernst Minger!“ sagte ich laut und bestimmt. „Leugnen Sie nicht: Ich bin Ihr einstiger Kollege Max Schraut!“

„Setz’ Dich!“ mahnte Harst gelassen. „Du teilst weder Minger noch mir etwas Neues mit. – Da Du nun aber doch bereits verraten hast, wer in den Weiberröcken steckt, und da Mingers Gesicht verrät, daß er die Waffen streckt, so will auch ich die Maske lüften: Ich bin Harald Harst, an den Sie, Ernst Minger, im Mai dieses Jahres einen Brief nach Kalkutta schickten, weil Sie in der Zeitung gelesen hatten, daß ich dort geweilt hätte. Der Brief, ebenso ein zweiter von Ihnen, irrte mir nach, bis ich ihn dann vor kurzem nach Hamburg nachgeschickt erhielt. – Was in Ihrem ersten Schreiben stand, habe ich soeben berichtet. Ich will damit fortfahren – ganz kurz. – Als Schauspieler erkrankten Sie sehr schwer, lagen fast zwei Jahre in einem Lazarett. Als Sie entlassen werden konnten, waren Sie schneeweiß geworden, – mit 41 Jahren zum Greise. Nun begann Ihre Laufbahn als Malermodell. Dann traf Sie der angebliche Brown, ein Genosse eines der größten Verbrecher aller Zeiten. Brown war mit Ihrer Lebensgeschichte zufrieden. Ihm lag daran, daß Sie einige Sprachkenntnisse besaßen. Er wiederholte sein Angebot. Es war verführerisch, aber – Sie hatten anderseits auch das Gefühl, Ihnen drohe durch die Annahme vielleicht eine Gefahr. Die Zeitungen waren damals voll von Berichten über meinen Kampf gegen Warbatty. – Sie baten sich von Brown 12 Stunden Bedenkzeit aus. Ohne ihm etwas davon zu sagen, schrieben Sie an den jederzeit hilfsbereiten Harst und teilten ihm die Begegnung mit Brown mit, baten mich, nach Ihnen zu suchen, falls ich von Ihnen nicht in regelmäßigen Zwischenräumen kurze Nachricht erhielte. So suchten Sie sich zu schützen. – Dies war der Inhalt Ihres ersten Briefes. Der zweite Brief, in Paris aufgegeben, enthielt nur wenige Zeilen. Sie erklärten, ich möchte den ersten Brief als nicht geschrieben betrachten. Sie hätten das Angebot Browns abgelehnt. Die Sache sei damit erledigt. –

Daß der Inhalt dieses zweiten Schreibens den Tatsachen nicht entsprach, erkannte ich sofort. – Gleichzeitig mit Ihren beiden Briefen erhielt ich einen dritten, sehr umfangreichen, in dem mir ein Herr Johannes Partorius“ – Minger senkte den Kopf noch tiefer – „von einer merkwürdigen Prophezeiung berichtete, die er hier bei Slami Zchumla erhalten hatte.

Es war für mich nicht gerade schwer, Brown und den so patriarchalisch ausschauenden Ernst Minger, der im Auslande ohne Mühe in einem Jahr 55 000 Mark verdienen sollte, mit diesem Schreiben des Hamburger Patriziersohnes insofern in Beziehung zu bringen, als ich dreierlei sogleich kombinierte: Erstens, – jene Prophezeiung bezweckt einen Anschlag auf das Vermögen des Johannes Partorius; zweitens, der „echte“ Seher von Lissabon hätte sich zu einem Schurkenstreich nie hergegeben; drittens, – Ernst Minger könnte recht gut in Lissabon die Rolle des Sehers spielen und zu diesem Zweck von Brown angeworben sein.

Ich will nun die Entwicklung dieses raffinierten Streiches unter Weglassung des Nebensächligen schildern. Sollte ich mich in diesem oder jenem Punkte irren, so korrigieren Sie mich sofort, Minger. – Sie nehmen also Browns Vorschlag an. Brown bringt Sie heimlich hier nach Lissabon, wo Slami Zchumla schon einige Zeit kränklich gewesen ist. Der Seher stirbt dann. Ob mit oder ohne – Nachhilfe, wird sich herausstellen.“

„Er war schon einen Tag tot, als ich herkam,“ fiel Minger ein. „Ein Freund Browns, ein gewisser Lakrosta, ein Portugiese, hat dann die Leiche –“

„– im Hofe unter den Olivenbäumen vergraben, wo gestern nacht halb verhungerte Straßenköter sich alle Mühe gaben, die Leiche herauszuscharren. – Brown gab Ihnen dann ganz genaue Anweisungen, wie Sie sich verhalten sollten. Diese von einem gewissen Palperlon geleitete internationale Bande wartete auf ein ihnen geeignet erscheinendes Opfer, das nun mit Hilfe des falschen Sehers, der mit dem echten fraglos sehr große Ähnlichkeit –“

„– die Ähnlichkeit war überraschend, Herr Harst. – Gestatten Sie, daß ich jetzt das weitere schildere und daß ich deutsch spreche. – Die Hauptsachen dieses von Palperlon seit Jahren schon vorbereiteten Streiches haben Sie ganz richtig erkannt. Palperlon wollte schon immer Slami Zchumla durch einen anderen, ihn ergebenen Menschen ersetzen. Aber – man fand keine Persönlichkeit, die sich dazu eignete. Dann begegnete ich jenem Brown, einem der Vertrauten Palperlons. – Als ich hier nun drei Wochen Slami Zchumla gespielt hatte, ohne daß jemand Verdacht schöpfte, rückte Brown mit dem fein ausgeklügelten Plan heraus. Wir wollten einen schwerreichen Mann rupfen, der sich durch allerlei trügerische Manipulationen so in Angst würde versetzen lassen, daß er uns freiwillig sein Vermögen abtrat. Wer das Opfer werden sollte, mußte sich später ergeben. – Als ich nun derart eingeweiht worden war und sah, daß die Leute ohne mich nichts ausrichten könnten, verlangte ich volle Gleichberechtigung mit ihnen, einen entsprechenden Anteil an der späteren Beute und die Zusicherung, daß es dem Opfer nicht ans Leben gehen sollte. Brown war einverstanden. Er merkte, wie brauchbar ich war, und tat alles, sich mit mir gut zu stellen. Er trieb sich nun hier dauernd in den Hotels herum und spähte nach dem geeigneten reichen Ausländer aus, fand so Johannes Partorius und riet ihm, Slami Zchumla aufzusuchen. Partorius prophezeite ich das, was Brown mir wörtlich eingedrillt hatte. – Der Hamburger reiste heim. Seitdem haben Brown und Lakrosta ihn dauernd überwacht. Brown trat zu diesem Zweck –“

„– ah – als Chauffeur bei Partorius ein –“

„Ja – und ein weibliches Mitglied der Bande wurde dort Stubenmädchen.“

„Hab’s mir gedacht!“ nickte Harst.

„Dann kam die Komödie mit der Vision, die Partorius vorgetäuscht wurde: als er seine Mutter im Sarge liegen sah.“

„Weiß schon: das zurechtgeschminkte Stubenmädchen spielte die Leiche, und der Sarg war einer der Mumienkästen oben aus dem Museum. Partorius hatte ja seine Mutter im Sarge liegend in Aquarell skizziert. Nach dieser Skizze –“

– „konnte der Betrug ganz echt wirkend in Szene gesetzt werden, – das stimmt[8] ebenfalls, Herr Harst. Während Partorius in seinem Arbeitszimmer in halber Selbsthypnose im Sessel saß, wurde alles wieder aus dem Sterbezimmer weggeräumt. Ähnlich verhielt es sich mit dem blonden, angeblich taubstummen Mädchen. Diese kleine Taschendiebin war von Brown bestochen und instruiert worden. Auch dies klappte bis ins kleinste.“

„Schon gut. – Dann flüchtete Partorius aus Angst vor dem „dritten“ hier zu Slami Zchumla – zu Ihnen, wird Ihnen erzählt haben, daß er mir seine beiden ersten Visionen gebeichtet hätte. Sie depeschierten an Brown, der dann ahnte, daß ich bei Partorius erscheinen könnte und alles für unseren Empfang vorbereitete. Wir kamen wirklich. Brown gab die Rolle des alten Jochem. Der Kutter –“

„– war von Brown gemietet und mit drei zweifelhaften Subjekten bemannt, die Befehl hatten, Sie beide nach Kopenhagen zu Palperlon zu bringen!“

Harst machte eine hastige Handbewegung. „Nach Kopenhagen – zu Palperlon?“ fragte er nachdenklich.

„Ja, Herr Harst. Hierüber weiß ich nichts weiter, – wirklich nicht! – Palperlon ist jetzt allerdings hier in Lissabon – seit gestern. Unter dem Namen Master Horace Bebberton. Er wohnt im Hotel Manuelo.“

Harst schaute mich an. Wir beide saßen jetzt einen Moment wie die Steingötzen da.

Palperlon in Lissabon! Das war mehr wert, als diese Entlarvung des falschen Sehers.

„Er will nämlich die Vollmacht, die Partorius zwecks Flüssigmachung seines Vermögens geben soll, auf den Namen Horace Bebberton ausstellen lassen,“ fuhr Minger fort. „Na – daraus wird nun nichts! Und – ich bin froh darüber! Mir ist die ganze Sache längst leid. Ich hatte immer so die dumpfe Vorahnung, daß meine Briefe an Sie doch Unheil anrichten[9] würden, daß Sie, Herr Harst, nach meinem Verbleib forschen könnten und dann mich selbstredend hier auch aufstöbern würden. Sie werden es mir ja vielleicht nicht glauben: ich habe wirklich nie daran gedacht, Brown könnte wirklich bei Herrn Partorius einen so durchschlagenden Erfolg mit diesem ganzen Schwindel haben. Nein – ich hoffte im stillen immer, Partorius würde noch rechtzeitig merken, wie hier der Hase läuft. Aber er ist ja völlig von dem mystischen Unsinn der Kabbala gefangen genommen, daß er selbst den haarsträubendsten angelesenen Blech, den ich ihm[10] auftischte, als hehre Weisheiten anstaunte.“

„Nun – Sie sind wenigstens ehrlich, Herr Minger,“ meinte Harst.

„Warum nicht?! Ich habe hier monatelang behaglich gelebt. Mir genügt das. Mag man mich jetzt auch einsperren für einige Zeit: ich werde es überstehen und dann wieder Modell spielen.“

„Wo befindet sich Partorius?“ fragte Harst und stand auf.

„Hier im Hause auf der anderen Seite. Er schläft wohl noch. Wir haben gestern noch sehr lange philosophiert.“

„Und – was sollte mit ihm geschehen, sobald er sein Vermögen los war?“

„In einer Irrenanstalt wollte Brown ihn für immer verschwinden lassen. Ich hätte das aber nicht geduldet.“

„Sagen Sie jetzt! – Gehen wir zu Partorius hinüber.“

Auf dem unberührten Bett des lütt Hannes lag ein Zettel:

„Ich habe lange mit mir gekämpft. Ich kann all den Luxus, an den ich seit Jugend an gewöhnt bin, doch nicht entbehren. – Da ich fürchte, Ihrem Einfluß doch wieder zu unterliegen, gehe ich ohne Abschied und trete sofort eine mehrjährige Weltreise an. – Johannes Partorius.“

Harst lächelte. „Die Trennung von den vielen Millionen war offenbar schwerer, als die der zwecklosen Körpermaterie von der Seele! – Gut – nun ins Hotel Manuelo. Sie, Minger, werden wohl nicht fliehen, denke ich. – Also – auf Wiedersehen.“

Harst kam mir zu ruhig vor für den Fang, der uns bevorstand. Als ich ihm dies sagte meinte er:

„Lieber Alter, Palperlon soll der Mann im Hotel Manuelo sein? Niemals!“

„Aber – aber Du warst doch auch völlig versteinert, als Minger erwähnte, daß –“

„– ja – das Palperlon in Kopenhagen sich aufhielte.“

Master Horace[11] Bebberton saß im Lesezimmer.

Und Harst behielt recht: es war nicht James Palperlon! Nein, es war ein langer, dürrer Kerl, dem die Narbe am rechten Mittelfinger fehlte, die wir als einziges sicheres Merkmal von Palperlon genau kannten.

Der Mensch wurde der Polizei übergeben. Aber weder er noch Brown noch die anderen Genossen Palperlons (im ganzen wurden sieben ermittelt) konnten irgend etwas Genaueres über ihren Herrn und Meister aussagen. Der hatte sich ihnen stets in wechselnder Verkleidung gezeigt, stets sich bei allem im Hintergrunde gehalten.

Ernst Minger aber war – spurlos verschwunden, als die Polizei ihn aus dem uralten Maurenbau holen wollte.

Die entführte Gräfin.

Meine Notizen über den Fall der jungen Gräfin Tessa Söderholm enthalten sozusagen ein Vorspiel, das ich hier jedoch nur kurz streifen will, obwohl es mit der merkwürdigen Entführungsgeschichte in gewisser Weise zusammenhängt.

Wir, Harald Harst und ich, trafen aus Lissabon kommend nach ununterbrochener Eisenbahnfahrt bei kaltem, regnerischen Wetter in Warnemünde mit so großer Zugverspätung ein, daß wir den Fährdampfer nach Gjester nicht mehr erreichten. Da wir sehr müde waren, begaben wir uns sofort in ein kleines Hotel am Hafen, das schon von außen einen sehr gemütlichen Eindruck gemacht hatte. Dieser Eindruck täuschte nicht. Wir waren dort vorzüglich aufgehoben.

Als wir nachmittags gegen sechs unten im sog. Herrenzimmer ein delikates Fischgericht aßen, das uns die rundliche Wirtin empfohlen hatte, spannte der „Ober“ gerade die neuesten Berliner Zeitungen ein.

Harst ließ sich die B. Z. a. M. geben und suchte darin nach irgend etwas Neuem über den Fall Söderholm, der auch in der deutschen Presse eingehend besprochen worden war.

Ich will hier nun zunächst den Inhalt des Artikels wiedergeben, der Harst damals in Lissabon (ich erinnere den Leser an das vorige Abenteuer „Der ewige Jude“) auf dieses in so vielen Punkten mehr als seltsame Verschwinden der jungen Gattin des bekannten Mitgliedes der Kopenhagener Adelskreise aufmerksam gemacht hatte. –

Die entführte Gräfin. In der dänischen Haupt- und Residenzstadt hat sich am 31. Oktober ein Vorfall ereignet, der stark an ein Kapitel aus einem Hintertreppenroman erinnert, leider aber buchstäblich sich so abgespielt hat, wie unser Z. M.-Korrespondent ihn uns depeschierte. – Graf Christian Söderholm, Besitzer des Schlosses gleichen Namens unweit Kopenhagen, heiratete im April d. J. die einzige Tochter des vielfachen Millionärs Stripley, der bis vor anderthalb Jahren noch in Indien lebte, dann sich in Kopenhagen niederließ und das berühmte uralte Kaupmanna-Haus erwarb, das noch aus dem Jahre 1512 stammt. Tessa Stripley und Graf Söderholm lernten sich zufällig kennen, denn die beiden Stripleys, Vater und Tochter (die Mutter war frühzeitig verstorben) hielten sich von aller Geselligkeit fern. Sehr bald verlobte sich der Graf mit dem schönen, geistvollen und ernsten Mädchen. Die Hochzeit fand dann in aller Stille statt.

Am 31. Oktober vormittags gegen ¾12 kam die junge Gräfin im Auto vom Schlosse Söderholm nach der Stadt und fuhr bei ihrer Schneiderin Fräulein Andersen in der Danmarksgade 72 vor. Das Auto wartete dann vor dem Hause. Etwa zehn Minuten, nachdem die Gräfin das Haus betreten hatte, erschien vor der Tür eine wie ein Stubenmädchen gekleidete Person und rief dem Chauffeur zu, er solle nach dem Hause des Vaters der Frau Gräfin vorausfahren. Der Chauffeur, der annahm, das Mädchen richte ihm einen Befehl seiner Herrin aus, gehorchte.

Das gräfliche Auto war dann kaum vier Minuten aus der Danmarksgade verschwunden, als vom Vodroffsvej ein anderes, ebenfalls geschlossenes Auto nahte und vor dem Hause der Modistin anhielt. Dies hat ein älteres, gegenüber im Erdgeschoß wohnendes Fräulein, die sich mit der Dressur von Papageien beschäftigt, beobachtet. Diese alte Dame namens Amalie Tiedzen bemerkte dann auch weitere zehn Minuten später von ihrem Fensterplatz aus, wie die Gräfin Söderholm mit dem Chauffeur des fremden Autos, der abgestiegen war und in sehr respektvoller Haltung vor ihr stand, einige Worte wechselte, wie sie sodann sich in den Kraftwagen setzte und dieser in Richtung auf den Gammel Kongevej[12] davonfuhr.

Als die Gräfin bei ihrem Vater nach drei Stunden noch immer nicht erschienen war, fiel dies dem vor dem Kaupmanna-Haus wartenden gräflichen Chauffeur auf. Bisher hatte er sich bei Herrn Adam Stripley noch nicht gemeldet. Er holte dies nun nach. Herr Stripley rief die Modistin telephonisch an und hörte so, daß Fräulein Andersens Hausmädchen keinerlei Bestellung an den Chauffeur hatte ausrichten sollen. Dies genügte dem alten Herrn, sofort sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, nachdem eine Anfrage auf Schloß Söderholm durch den persönlich am Fernsprecher erschienenen Grafen Christian dahin beantwortet worden war, daß seine Frau bisher nicht nach dem Schlosse zurückgekehrt sei.

– So lautete der Artikel, der damals in Lissabon Harst zu der Bemerkung Veranlassung gegeben hatte, er vermute hier einen Gewaltstreich unseres alten Feindes James Palperlon, wobei er natürlich an eine Erpressung gedacht hatte, wie er nachher eingestand.

Jetzt im Herrenstübchen des kleinen Hotels in Warnemünde wurde diese seine Vermutung durch einen Artikel in der neuesten B. Z. bestätigt.

„Aha!“ meinte Harst leise und schaute von der Zeitung auf. „Volle acht Tage haben die Schurken gewartet, bevor sie mit ihren Forderungen hervorgetreten sind. Sie wollten Stripley und den Grafen erst gehörig mürbe machen. – Da – ließ nur! Ganz interessant!“

– Die entführte Gräfin. Daß seit dem Tage des Verschwindens der Gräfin Söderholm die Kopenhagener Polizei und ein gutes Dutzend gleichfalls in dieser Sache tätiger Privatdetektive das Dunkel dieses Verbrechens auch nicht im geringsten gelüftet haben, erwähnten wir bereits in zwei kurzen Notizen. Nun endlich haben sich die Entführer gemeldet. Man denke: welch eine Unverfrorenheit, sich direkt an die Polizei zu wenden! – Diese erhielt gestern früh ein mit Maschine angefertigtes Schreiben, in dem für die Freilassung der Gräfin eine Million Kronen verlangt wird. Das Geld soll bis morgen, also bis zum 11. November nachts 12 Uhr dem Absender des Briefes in der Weise zugestellt werden, daß es in der Gruft des Erbbegräbnisses der Grafen Söderholm im Parke ihres Schlosses in offenem Umschlag auf dem Sarge des Vaters des Grafen Christian niedergelegt wird. Nach Empfang des Geldes würde die junge Gräfin sofort heimkehren dürfen. Sollte die Polizei auch nur den geringsten Versuch machen, den Park von Söderholm oder das Erbbegräbnis zu überwachen, so dürfte Herr Adam Stripley und der Graf die Verschwundene nie mehr wiedersehen. – Unterzeichnet war dieses Schreiben mit „Der Finger Gottes“.

„Unglaublich!“ sagte ich kopfschüttelnd. „Eine runde Million! Und – es ist doch sehr zweifelhaft, ob unser Freund Palperlon, dem dieses Räuberstückchen ganz ähnlich sieht, ein solcher Ehrenmann ist, sein Versprechen zu halten. Wenn er die Gräfin nicht freigibt, ist die Million futsch und – er kann eine zweite fordern.“

Harst winkte dem „Ober“ und ließ das Geschirr abräumen. Dann lehnte er sich mit der Zigarette im Mundwinkel bequem auf dem altehrwürdigen Ledersofa zurück und hielt Streichholzschachtel und Zündholz unbenutzt in den im Schoße ruhenden Händen, vergaß ganz, daß er kalt rauchte.

Seine Augen verfolgten ein paar träge Fliegen, die auf dem Tischtuch umherkrabbelten. Selbst als nun zwei Herren eintraten, die wie bessere Agrarier gekleidet waren, und sofort an ihrem Tisch recht lärmend ebenfalls über die Gräfin Söderholm, den „Finger Gottes“ und die Million sprachen, wobei sie des öfteren auf die vor ihnen ausgebreitete Zeitung derart mit der Faust einhieben, als spielten sie Trümpfe beim Skat aus, – selbst da regte Harst sich nicht. Die faulen Herbstfliegen interessierten ihn mehr als die Kraftausdrücke der beiden Agrarier, die Herrn Adam Stripley einen kompletten Schafskopf nannten – und ähnliches mehr. Er blieb auch stumm, bis wir gegen acht Uhr dann auf unser gemeinsames Zimmer gingen. Ich hatte unsere Ulster über dem Arm, die bis dahin am Kleiderständer im Herrenstübchen gehängt hatten.

Unser Zimmer lag im ersten Stock am Ende des langen Flurs. Unweit unserer Tür blieb Harst plötzlich stehen, sagte:

„Ja – sie müssen eine bestimmte Absicht dabei gehabt haben! Ich will sie mir doch genauer –“

Da hatte er schon kehrt gemacht und eilte der Treppe wieder zu. Was er eigentlich vorhatte, ahnte ich nicht. Ich schloß auf, drehte bei uns das Licht an und warf die Mäntel über den nächsten Stuhl. Dabei fiel aus der Brusttasche meines Ulsters ein Brief heraus. Ich hob ihn auf. In lateinischen, wie gedruckt mit Tinte hingemalten Buchstaben stand da als Adresse: „Herrn Harald Harst, Hotel Wikinger Hof, Warnemünde“

Harst trat in demselben Augenblick ein.

„Die beiden Agrarier sind verschwunden,“ sagte er nachdenklich. Dann lebhafter: „Ah – ein Brief? Her damit.“

Er schnitt schnell den Umschlag auf. Der Briefbogen war in derselben Weise wie der Umschlag beschrieben. – Und der Inhalt?

Harst las leise vor:

„Sehr verehrter Herr Konkurrent! Ich hatte Sie eine Weile aus den Augen verloren. Mein Gehilfe stöberte Sie dann endlich in Lissabon auf, aber – zu spät! Ich konnte dort nicht mehr eingreifen. Ich war in Kopenhagen. Da Sie nun fraglos auf dem Wege dorthin sind, möchte ich Sie warnen: Mir ist die Suche nach der Gräfin Söderholm schlecht bekommen! Ich rate Ihnen dringend, sich nicht um diese Sache zu kümmern. – Ich glaube, ich war auf der richtigen Fährte. Dies müssen die Entführer der Gräfin wohl gemerkt haben. Jedenfalls: man überfiel mich, und dann wurde ich in einem Motorboot hier an die deutsche Küste unweit Warnemünde gebracht und mit der Drohung entlassen, wenn ich mich in den nächsten drei Wochen wieder in Kopenhagen blicken ließe, würde man mich im Hafen ersäufen. – Ich habe während der Überfahrt in dem Motorfahrzeug trotz der verbundenen Augen eins mit Bestimmtheit feststellen können: zwei Männer und ein Weib befanden sich auf dem Boot! – Dann will ich Ihnen auch noch anvertrauen, weshalb ich annehme, auf der richtigen Fährte gewesen zu sein. Ich hatte ermittelt, daß ein Herr und eine verschleierte Dame am 31. Oktober (also am Tage des Verschwindens der Gräfin) mittags ein Uhr sehr eilig noch als letzte kurz vor der Abfahrt den nach Malmö in Schweden bestimmten Tourdampfer „Olaf Fredricksen“ betreten hatten, war dann in Malmö auch so glücklich, das Hotel zu finden, wo das Paar für eine Nacht auf Zimmer Nr. 11 und 12 gewohnt hatte. Ihre Spur schien nach Kopenhagen zurückzuführen. Als ich dann die Stewards der zwischen Malmö und Kopenhagen verkehrenden Dampfer nach diesem Pärchen ausgefragt hatte (ohne Erfolg), wurde ich nachts am Hafen sehr raffiniert in eine Falle gelockt. Ohne Zweifel gehörte das Paar zu den Erpressern. Das verschleierte Weib dürfte dasselbe gewesen sein, das sich auf dem Motorboot befand. – Sie sehen, daß ich diesmal den Konkurrenzkampf ausschalte. – Ich warne Sie nochmals und bleibe Ihr – Lihin Omen.“

Ich lachte heiter auf. „Der arme Nichts Niemand! Hat er nur ein Pech! Entweder kommt er zu spät oder –“

Da bemerkte ich Harsts ernstes Gesicht und schwieg.

„Seien wir dem Manne dankbar!“ meinte er bedächtig. „Seine Mitteilungen sind überaus wertvoll. Schade, daß ich ihn und seinen Gehilfen unten im Herrenstübchen nicht mehr erwischte. Zu spät wurde mir klar, daß die beiden Agrarier wohl absichtlich so überlaut den Fall Söderholm verhandelt hätten. Der kleine hat den Brief dann in einen unserer Ulster gesteckt, als er sich etwas aus seinem Mantel am Kleiderständer zu holen schien. – Na – warten wir ab, ob die Konkurrenz recht hat.“ –

Am folgenden Tage mittags boten zwei englische, sauber gekleidete Seeleute der Papageimutter Amalie Tiedzen an der Flurtür einen wunderschönen Kakadu zum Kauf an. Das alte Fräulein nötigte die recht vertrauenerweckend aussehenden Maate in ihr gutes Zimmer, und der Handel kam auch zustande, da ein lächerlich geringer Preis gefordert wurde.

Harst hatte wieder mal das richtige getroffen: Fräulein Tiedzen, die tadellos Englisch konnte, taute nun völlig auf und ließ sich auch in ihrer Harmlosigkeit von Harst über den Fall Söderholm ordentlich ausfragen. Mehr noch: sie freute sich, darüber reden zu können, denn sie fühlte sich ja mit als eine der Hauptpersonen dieses Dramas.

Harst begann den heimlichen Angriff mit der Bemerkung, hier in der Danmarksgade solle ja wohl die Baronin Zederström bei ihrem Leibschuster verschwunden sein; er habe so etwas in der Zeitung gelesen.

Diese Verunstaltung der Tatsachen genügte. Fräulein Tiedzen war entsetzt über eine solche Unkenntnis von Tagessensationen. Schleunigst stellte sie des biederen Seemannes grobe Irrtümer richtig: „Gräfin Söderholm – Gräfin! – und nicht Schuhmacher, sondern Modistin! – und nicht hier in der Danmarksgade verschwunden, sondern entführt – entführt im Auto!“

„Richtig – im Auto! Jetzt besinne ich mich,“ nickte Harst. „Nicht wahr – in dem gräflichen Auto – durch den eigenen Chauffeur?“

„Himmel – was reden Sie da?! Sie werfen ja alles durcheinander! – Ich weiß am besten, wie es war! Ich saß dort am Fenster. – Nein – es war wohl ein Auto, das dem Söderholmschen ähnlich sah, auch dunkelblau lackiert und so weiter, – aber es fehlte das Wappen an der Tür, und der Chauffeur trug keinen so feinen Mantel mit Wappenknöpfen. Der hatte nur so’n Lederwams an und ’ne Autobrille vor den Augen und ’nen struppigen roten Bart. Nein – der Söderholmsche Chauffeur sah dagegen wie ’n – wie’n Kavalier aus.“

„Hm – ’n Kavalier mit ’n Verstand wie ’n Haifisch, der dreimal an dieselbe Angel geht!“ brummte Harst. „So dumm zu sein, und sich von dem Stubenmädchen wegschicken zu lassen! Ich wär’ nie drauf reingefallen! Ich hätt’ gefragt: „Hat die Frau Gräfin Sie beauftragt? Wer sind Sie – he?“ – Ja – ich wär’ schlauer gewesen!“

Die Papageienmama lächelte plötzlich sehr geheimnisvoll.

„Ein Stubenmädchen!“ meinte sie achselzuckend. „Na ja – ich hab’ ja vor der Polizei darüber geschwiegen –“

Harsts[13] Augen begegneten den meinen. Ich merkte: der Blick hieß –: „Achtung – jetzt erfahren wir etwas Wichtiges!“

„Da taten Sie auch nur recht dran, Fräulein,“ lachte Harst dröhnend. „Mit der Polizei hat man nur immer Scherereien. Das Mädchen hat wohl dem Chauffeur erst etwas schöne Augen gemacht, bevor sie ihn dann so beschwindelte?“

Fräulein Tiedzen beugte sich in ihrem Stuhl weit vor. „Ihnen will ich’s sagen,“ flüsterte sie. „Es – es war gar kein Mädchen da. Ganz bestimmt nicht!“

„He – he – famos!“ grinste Harst. „Sie sind mir ’ne spaßige Miß! Kein Mädchen da! – so’n Witz!“

Die Tiedzen wurde böse. „Das nennen Sie Spaß?! – Oh – ich hab’, wenn ich die Brille aufsetze, reine Seemannsaugen. Ich werde doch wohl über die Straße hinüber ein Mädchen bemerken! Der Chauffeur hat mit niemandem gesprochen. Er saß vorn auf seinem Sitz und hat nur dreimal seine Taschenuhr vorgeholt. Dann fuhr er davon. Und kaum 5 Minuten später, es mögen auch nur drei oder vier gewesen sein, kam das andere Auto vom Vodroffsvej und hielt vor dem Hause, wo die Andersen –“