Hauptmenü

Sie sind hier

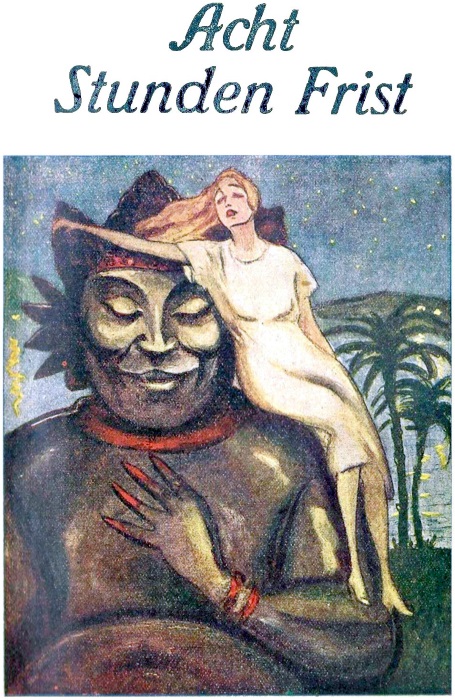

Acht Stunden Frist

Der Detektiv

Kriminalerzählungen

von

Walther Kabel.

Band: 45

Acht Stunden Frist.

1. Kapitel.

Hinter der Glasplatte.

Wir hatten abends mit Frau Molly und Lord Douglas Erverlyn, Haralds begeistertem Verehrer, auf der Plattform des Ostturmes der früheren Radschaburg gesessen und den Jagderzählungen Erverlyns gelauscht, der einer der berühmtesten Tigerjäger Indiens ist.

Um zehn Uhr sagten wir der liebenswürdigen Hausfrau gute Nacht und begaben uns in den zu unseren Gasträumen gehörigen Salon.

Wir saßen nun zu dreien bei weit offenen Fenstern um einen Tisch herum, den wir dicht an das eine Fenster gerückt hatten. Wir hatten die Beleuchtung nicht eingeschaltet, um das geflügelte Ungeziefer nicht hereinzulocken.

Der Mond stieg über den mächtigen Bäumen des Parkes hoch und[1] schien gerade in unsere Fenster hinein. Unsere Zimmer lagen im ersten Stock. Etwa zwanzig Meter ab stand eine Reihe von jenen Urwaldriesen, die man sonst nur auf den Großen Sunda-Inseln findet. Diese Rasamala-Bäume waren hier eine Sehenswürdigkeit.

Erverlyn wollte mit uns übermorgen nach Norden in sein Tiger-Jagdrevier reisen. Harald schien nun auch vom Jagdfieber gepackt zu sein.

„Was nur die Affen haben mögen,“ meinte Harald plötzlich.

Ja – die grüngrauen, munteren Gesellen vollführten jetzt in den Kronen des Rasamalas einen Höllenlärm. Es gab hier im Parke der Bangseys eine Herde von etwa fünfzig Stück. Sie waren mit der Zeit sehr zahm und auch sehr frech geworden, stahlen von der Terrasse, was sie nur stehlen konnten, und kamen sogar häufig ins Haus.

Erverlyn sagte: „Vielleicht ein Ispuna, ein großer Baummarder. Die Ispunas sind Feinschmecker. Sie lieben Affensäuglinge. Aber sie kriegen selten einen.“

Harald, der dem Fenster am nächsten saß, beugte sich heraus.

„Die ganze Gesellschaft sitzt jetzt in den Palmen am weitesten rechts. Das Schnattern ist unerträglich. Ich werde mal einen Schuß abgeben und die Bande verscheuchen. – Schraut, reiche mir doch bitte meine Pistole. Sie liegt dort auf dem Rauchtischchen –“

„Aber Harst,“ mahnte Erverlyn. „Ich bitte Sie, Sie werden das ganze Schloß alarmieren. Jetzt in der Nacht ein Schuß! Es ist nach elf Uhr –“

Ich hatte Harald die kleine Waffe schon gegeben.

„Na – vielleicht ist’s auch nicht nötig,“ meinte er.

Ich kenne seine Stimme. Kenne jede Veränderung des Tonfalls. Ich wurde aufmerksam. Dieser letzte Satz enthielt mehr, als die Worte besagten.

Ich schwieg jedoch, beobachtete ihn nur. Ich sah, daß seine Augen immer wieder nach derselben Stelle der Baumkulisse vor uns zurückkehrten.

Die uns zugekehrte Seite der Bäume lag im Schatten. Der Mond stand noch tief. Nur die oberen Blattschichten der Kronen schillerten schon im Silberglanz.

Harald hatte die Clementpistole, dieses kleine, unscheinbare Ding, wie spielend in die Hand genommen.

Erverlyn erzählte jetzt von einem Kampfe zwischen Elefant und Tiger in der Wildnis, den er mal beobachtet hatte.

Dann machte er eine Pause und langte nach einer neuen Zigarre. Ein Zündholz flammte auf, und der Lord hielt es gegen die Spitze seiner Zigarre.

So wurde denn Erverlyns Gesicht für einen Augenblick durch dieses Zündholz ziemlich hell beleuchtet.

„Jetzt hat er vielleicht nur noch die Wahl zwischen zweien,“ sagte Harst da in gewöhnlichem Tone, weder lauter noch leiser als bisher.

„Was reden Sie da?“ fragte der Lord. „Die Wahl? Was soll das?“

„Erzählen Sie Ihre Geschichte zu Ende, Erverlyn,“ meinte Harald. „Es darf Sie auch nicht stören, daß sich etwas vorbereitet. Sie müssen sprechen. Ihr helles Organ ist so weit zu hören. Der Mann darf nicht ahnen, daß er bemerkt worden ist. – So reden Sie doch, zum Teufel! Oder haben Sie Ihre Nerven so schlecht in der Gewalt, daß Sie durch meine Andeutungen ganz aus dem Text kommen? – Lieber Alter, Du kannst mal in unser Badezimmer gehen. Hole die dicke Glasplatte, die über dem Waschbecken mit vier Schrauben an der Wand befestigt ist. Frage nichts. Beeile Dich. Nachher gib sie mir unterm Tische durch –“

Erverlyn erzählte schon wieder. Ich tappte im Dunkeln in das Badezimmer. Hier schaltete ich das Licht ein. Ich hatte die Platte in kurzem losgeschraubt. Sie war etwa 80 Zentimeter lang, 60 Zentimeter hoch und gut 2 Zentimeter dick. Sie wog nicht wenig, und es war nachher nicht einfach, sie Harald unterm Tische zuzureichen, zumal er wiederholt sagte: „Bitte – ganz unauffällig –“

Erverlyn sprach jetzt ganz mechanisch weiter. Wir hörten auch kaum hin.

Was wollte Harald mit der schweren Glasplatte? – Er hielt sie jetzt auf dem Schoße fest, sagte dann:

„Schraut, zünde Dir eine frische Zigarre an. Tu’ es so, daß Dein Gesicht beleuchtet wird. Reibe zwei Hölzchen dazu an. Der Mann muß Bescheid wissen. Das Mondlicht ist nicht hell genug, um meine Gesichtszüge zu erkennen –“

Ich fühlte jetzt die nervöse Spannung immer stärker; ich wußte: irgend etwas würde sich ereignen! Sehr bald vielleicht.

Erverlyn sagte plötzlich in seiner temperamentvollen Art:

„Verdammt, Harst, – das ertrage ich nicht länger. So schlau bin ich ja auch, herauszufinden, daß da drüben in den Bäumen jemand steckt –“

Ganz dasselbe nahm auch ich an.

„Ein Attentat?“ meinte ich kurz.

„Erzählen Sie, Erverlyn!“ befahl Harald wütend. „Wollen Sie alles verderben?!“

Er hatte mit einem Male die Glasplatte auf das Fensterbrett gehoben, schob sie etwas schräg, damit der Mondschein sie nicht aufleuchten ließ. Sie stützte sich mit der rechten Kante gegen das Mittelstück des Fensterkreuzes.

Ah – nun begriff ich: Harald wollte sie als Schild benutzen! Er rechnete tatsächlich mit einem Attentat! Daher auch die Bemerkung von dem Schuß; daher die andere über die Wahl zwischen zweien; daher mußte ich zwei Zündhölzer nehmen! Der Mann dort im Baume sollte eben erkennen, wer von uns dreien Harald war.

Erverlyn trank einen Schluck, sagte dann:

„Ich kann nicht mehr wie ein Automat plappern. Mir würgt die Aufregung wie ein Kloß in der Kehle –“

„Rücken Sie etwas nach rechts mit Ihrem Sessel, Erverlyn,“ meinte Harald. „Sie sitzen noch zu sehr in der Schußlinie. Der Mann drüben schneidet jetzt vorsichtig Zweige weg. Er tut das recht geschickt. Er wird schießen – fraglos. Die Zweige behindern ihn –“

Dann lachte er laut und rief (natürlich Komödie):

„Erverlyn, Ihre Jagdgeschichten sind mindestens zur Hälfte wahr.“

Der Lord ging darauf ein, lachte ebenfalls. Es klang recht gezwungen.

„Revolver oder Pistole ist zu unsicher auf diese Entfernung,“ erklärte Harald nun wieder. „Mit einer Büchse hätte der Kerl schießen können, ohne die Zweige zu entfernen. Er hätte zum Zielen schon eine Lücke gefunden. Also will er eine andere Waffe benutzen –“

„Sehen Sie ihn denn?“ fragte der Lord.

„Nein. Ich sehe nur Blattwerk verschwinden[2] und höre Blätterrauschen.“

„Aber bester Harst, vielleicht handelt es sich auch um ganz etwas anderes. Weshalb gerade ein Attentat?! Gewiß, es gibt genug Leute, die Ihnen den Tod wünschen –“

„Ist der Mann etwa zum Horchen auf den Rasamala geklettert?! – Nein, Erverlyn, bis dahin hört er wohl die Stimmen, aber nicht Worte oder Sätze. Und – weshalb schneidet er sich nun einen Ausguck frei? Weshalb ist er auf einem Ast entlanggerutscht, der etwas höher als unser Fenster liegt? Weshalb probierte er erst drei andere Äste aus? – Der Kerl ist gewandt wie ein Affe. Aber geringe Erschütterungen kann er doch nicht vermeiden. Und die verrieten seine Wege.“

„Was für eine Waffe meinst Du?“ fragte ich nun. „Die Entfernung bis dorthin beträgt etwa zwanzig Meter. Und kann man –“

Da – ein Klirren.

Es war etwas gegen die Glasplatte geflogen.

Peng – Peng – Peng – tönten die blechernen Knalle der Clementpistole.

Aus dem Rasamala ein gellender Schrei.

Dann das Krachen von Zweigen.

Erverlyn und ich waren ans Fenster geeilt.

„Zurück – duckt Euch!“ brüllte Harald. Und mit rücksichtsloser Kraft versetzte er mir einen Stoß. Ich flog gegen Erverlyn; wir rissen den Tisch um. Und trotz des Polterns und Klirrens der herabfallenden Aschbecher, Gläser und Kannen vernahm ich ganz deutlich vom Park her vier scharfe Detonationen.

„Folgt mir!“ hörten wir Haralds Stimme bereits an der Tür.

Wir rappelten uns auf, stürzten ihm nach, eilten die Flure entlang, eine Seitentreppe hinunter, hasteten über den hellen Kiesweg.

Dann, um die Ecke des Ostflügels biegend, prallten wir fast auf Harst.

Er stand, hob warnend die Hand, flüsterte:

„Nicht in den Mondschein hinein. Diese Geschichte ist ernster, als ich dachte –“

Wir lauschten.

„Hört Ihr: ein Auto dort drüben an der Parkmauer. Es jagt davon,“ flüsterte Harald wieder. „Es gibt dort nur eine schmale Seitenstraße, die des schlechten Pflasters wegen von Kraftwagen nie benutzt wird. Der Mann, der nach dem Pfeilschuß – denn die Waffe war ein Bogen – die vier Pistolenschüsse abfeuerte, dürfte in jenem Auto entfliehen. Es war eine lange, gezogene Scheibenpistole. Man merkte es am Knall. Hier,“ er tupfte sich auf die linke Schulter – „hat mir eine Kugel die schöne Leinenjacke verdorben –“

Ein Streifschuß hatte den Stoff aufgerissen.

„Verdammt!“ meinte Erverlyn. „Was können das nur für Schufte sein, die im Auto kommen und –“

„Sehen wir nach,“ fiel ihm Harald ins Wort. „Aber – Vorsicht! Mit diesen Leuten ist nicht zu spaßen –“

2. Kapitel.

Hinrichtung um 7 Uhr morgens.

Wir schlichen im Schatten der Bäume und Büsche weiter. Dann hatten wir die Stelle erreicht, die den Fenstern unseres Salons gegenüberlag.

Von der anderen Seite kamen nun auch ein paar Diener herbeigestürzt. Harst schickte sie weg.

Dann fanden wir den Mann, den Harald aus dem Rasamala heruntergeschossen hatte. Unsere Taschenlampen beschienen das hellbraune Gesicht eines Orientalen. Er war in einen dunklen Leinenanzug gekleidet, trug einen Turban und Sandalen.

„Ein Perser,“ meinte Harst. „Merkwürdig nur, daß der Turban dem Manne nicht beim Sturz abgefallen ist –“

Der Tote war völlig bartlos und offenbar noch sehr jung.

Wir trugen ihn auf den Kiesweg. Er hatte eine Kugel dicht über dem rechten Ohr in den Schädel erhalten.

Harald kniete neben der Leiche. „Es ist ein Weib,“ sagte er leise. „Der Turban ist unter dem Kinn mit einer dünnen Schnur festgebunden. Das lange Haar sollte verdeckt werden –“

Ich merkte ihm an, wie unangenehm es ihm war, nun dieses junge Leben auf dem Gewissen zu haben.

Aber – ich irrte mich. Es war etwas anderes, das ihn so leise und mit so seltsamer Betonung sprechen ließ.

Er hatte den Turban losgemacht. Prachtvolles schwarzes Haar quoll nun darunter hervor und breitete sich nach allen Seiten aus. Dann befühlte er das linke Knie der Toten. Der Stoff der Beinkleider zeigte dort frische rote Flecke.

„Dieses Weib lebte noch, als es von dem Rasamala in die Büsche und auf die Erde fiel,“ erklärte er nun lebhafteren Tones. „Erverlyn, Sie wollen ja von mir lernen. – Bitte, weshalb lebte sie noch, als sie den Boden erreichte?“

Der Lord schwieg. Harald schaute dann mich an.

„Das Weib hat zwei Schüsse erhalten,“ meinte ich. „Einen ins Knie, den zweiten in den Kopf. Du kannst sie nur einmal getroffen haben. Wäre auch der Kopfschuß von Dir, so hätte sie nicht mehr den Schrei ausstoßen können. Nach einer Kugel quer durch den Schädel gibt ein Mensch keinen Laut mehr von sich.“

„Richtig,“ nickte Harst. „Ich hatte auch so tief gezielt, daß ich kaum den Leib treffen konnte –“

Erverlyn fragte jetzt hastig:

„Dann hat also den tödlichen Schuß jemand anders abgefeuert?“

„Ja – der zweite Mensch, der nachher im Auto entfloh. Ich sage: Mensch! Denn es kann auch das ja vielleicht ein Weib gewesen sein –“

Der Lord beugte sich zu Harald herab.

„Um Himmels willen, Harst, – dann hat also dieser zweite –“

„– das Weib für ewig stumm gemacht. So ist’s,“ führte Harald den Satz zu Ende. „Bleibt Ihr beide jetzt hier. Ich will mal im Gebüsch nach Spuren suchen –“

Er verschwand in den Sträuchern. Dann kam Frau Molly herbei. Sie war ganz bleich vor Erregung. Ich trat ihr entgegen, ließ sie nicht an die Tote heran. Sie hörte schweigend zu. Ich erzählte ihr ganz kurz, was geschehen war und bat sie, uns im Hause zu erwarten. Harst würde ihr dann wohl näheren Aufschluß über alles geben.

Harald kehrte nach zehn Minuten zurück. Die Leiche wurde in einen leeren Schuppen des Wirtschaftshofes getragen.

„Suchen wir nach dem Pfeil,“ meinte Harald. „Er kann nur in den Ranken des echten Weines dort unter den Fenstern hängen geblieben sein.“

Es wurde eine Leiter geholt. Der Pfeil hing tatsächlich in den Ranken. Es war ein Rohrpfeil von ein Meter Länge mit eiserner, dünner Spitze.

Harst wickelte sein Taschentuch um die Spitze.

„Es gibt auch vergiftete Pfeile. Ich wette, dieser hier ist vergiftet,“ sagte er in jenem fast schläfrigen Tone, der verriet, daß er mit seinen Gedanken anderswo war.

„Nun fehlt noch der Bogen,“ meinte er dann.

Zwei Diener mußten den Rasamala erklettern. Sie fanden nichts. Da stieg auch Harst hinauf.

Der Bogen blieb verschwunden.

Wir gingen nun wieder in das Schloß. Frau Molly saß in der Vorhalle.

„Mr. Harst, das ist ja entsetzlich,“ stöhnte sie.

„Entschuldigen Sie mich noch einen Augenblick,“ bat Harald. „Ich möchte noch einmal in unseren Salon hinauf –“

Er erschien sehr bald wieder, setzte sich zu uns.

Die große Krone in der Vorhalle brannte. Es war taghell. Erverlyn war noch ganz bestürzt von der Fülle dessen, was er soeben mit erlebt hatte.

„Ich habe die drei Kugeln in der Wand gefunden, die auf uns abgefeuert wurden,“ sagte Harst wieder in seiner müden, nachdenklichen Art. Er starrte dabei in das grelle Licht der achtflammigen Krone. „Vier Schüsse gab der Mensch ab. Der vierte tötete das junge Weib, die Bogenschützin. – Eine sehr merkwürdige Sache ist das Ganze. Ich –“

In diesem Moment betrat der indische Pförtner Frau Bangseys die Vorhalle. Der alte Mann wohnte neben dem Parktor in einem kleinen, netten Häuschen.

Er kam schnell näher, verneigte sich mit über der Brust gekreuzten Armen.

„Sahib Harst, es ist eine Dame draußen, die sich nicht abweisen läßt. Sie kam im Auto vorgefahren und hat mich herausgeklingelt.“

Er hielt Harald eine Visitenkarte hin.

Harst las halblaut vor:

Evelyn Trimsay,

Bombay

Edward Street 98.

Das, was auf der Rückseite der Karte mit Bleistift stand, lautete in deutscher Übersetzung:

„Master Harst! Eine Unglückliche fleht Sie um Hilfe an. Meine Sache duldet keinen Aufschub. Mein Mann wird am 3. Februar morgens hingerichtet. Haben Sie Erbarmen mit mir und meinem Elend. Ich bin soeben mit dem Nachtzuge von Bombay eingetroffen. –

Evelyn Trimsay.“

– – – – – – – –

So begann der zweite Teil dieses Dramas.

Harst ließ Frau Trimsay ausrichten, daß er sie sofort empfangen wolle. – Der Pförtner eilte davon.

Frau Bangsey erhob sich. „Ich möchte hier nicht stören, Mr. Harst,“ meinte sie taktvoll. „Diese Dame würde vielleicht meine Anwesenheit peinlich empfinden. Auf Wiedersehen –“

Wir drei waren allein.

„Sie können bleiben, Erverlyn,“ sagte Harald. „Sie werden ganz sicher hier Zeuge recht seltsamer Dinge werden.“

Er nahm den Pfeil, der auf dem Tische lag, und deckte ein paar Zeitungen darüber. Dann steckte er die kleine Clementpistole in die rechte Jackentasche.

„Harst, Sie mißtrauen dieser Evelyn Trimsay,“ meinte der Lord gespannt.

„Ja. Ich muß es wohl. Sie kommt im Auto vorgefahren. Und soeben erst ist der zweite Attentäter im Kraftwagen entflohen. Es waren nur zwei, die über die Mauer geklettert sind. Ein Mann und ein Weib. Der Mann trug braune Schnürschuhe und hatte sehr große Füße. Das Auto hatte am linken[3] Hinterrade einen ganz neuen Reifen. Beide erkletterten den Baum. Sie hatten eine Leine mit einem Doppelhaken mit. Der Mann wird den Bogen mitgenommen haben. Die Leiche, die von ihm ermordete Perserin, konnte er nicht mehr wegschleppen. Hinter all dem muß ein ganz großes –“

Die Tür knarrte. Auf der Schwelle erschien eine schlanke, hellgekleidete Dame mit einfachem Strohhut. Ein weißer Schleier verhüllte halb ihr Gesicht.

Wir standen auf. Harald ging Frau Trimsay entgegen.

„Ich bin Harald Harst,“ sagte er und verbeugte sich. Ich merkte, daß er jede Bewegung der Frau belauerte. Seine rechte Hand steckte zwanglos in der rechten Jackentasche. Aber – dort hatte er die Clement. Und sie war fraglos entsichert und der Finger am Abzug.

Die Dame näherte sich zögernd.

„Sie gestatten, daß ich Ihnen meine Freunde Lord Erverlyn und Mr. Schraut vorstelle,“ fügte Harst hinzu. „Wollen Sie bitte hier Platz nehmen, Mistreß Trimsay.“

Dieser Sessel war derselbe, den Frau Bangsey vorhin innegehabt hatte und stand etwas vom Tische entfernt nach dem Fenster der Vorhalle zu.

Die Dame nahm Platz und schlug den Schleier hoch. Wir hatten uns ebenfalls setzen wollen. Aber wir erstarrten gleichsam vor Schreck.

Unter dem Schleier war ein mageres, faltiges, kittgraues Gesicht verborgen gewesen. Die Augen waren dunkel umrändert und lagen tief in den Höhlen. Dieses Antlitz war wie eine Maske des größten Herzeleids, das je einen Menschen treffen kann.

Unsere Erstarrung wich. Selbst Harst hatte die Frau ganz fassungslos und ebenso regungslos gemustert. Wir setzten uns nun.

„Mistreß Trimsay,“ sagte Harald höflich, „wollen Sie uns ganz kurz berichten, weshalb Sie nach Bangalore gekommen sind.“

Seine rechte Hand blieb in der Jackentasche. Er mißtraute also sogar diesem Bilde des Jammers.

„Ich erfuhr erst gestern am 1. Februar mittags, daß Sie hier in Bangalore weilen, Mr. Harst,“ begann die Dame mit einer Stimme, die eigentlich gar keinen Ton hatte.

„Weshalb ist Ihr Gatte zum Tode verurteilt worden?“

„Wegen Mordes, Mr. Harst –“ Die Worte klangen mehr wie ein Keuchen. Mir lief es wahrhaftig eiskalt über den Rücken. Diese Frau und diese Stimme wirkten wie eine entsetzliche Vision.

„Wegen eines Mordes, den er nie begangen hat,“ sprach sie in derselben Weise weiter. Dann streckte sie die Arme gegen Harst aus, schrie urplötzlich wie eine Wahnsinnige:

„Retten Sie einen Unschuldigen! Helfen Sie mir!“

Und dann – dann sank sie vornüber, schlug lang auf den Teppich hin. Sie war ohnmächtig geworden.

„Mein Gott, das ist ja furchtbar,“ flüsterte der Lord.

Harald winkte uns zu. Wir waren alle drei aufgesprungen.

Die Frau lag regungslos. Harst stand und schaute auf sie herab, sagte nun laut:

„Erverlyn, legen Sie sie dort auf die Ottomane. Ich möchte mich vorläufig von ihr fernhalten –“

Wie?! Noch immer bei ihm dasselbe Mißtrauen?! Er war mir jetzt geradezu unverständlich. Ich hielt es für unmöglich, daß ein Mensch so Komödie spielen könnte. Dieser Mistreß Trimsay sah man doch an, was alles sie gelitten haben mußte! Diese Ohnmacht konnte nicht erheuchelt sein.

Erverlyn hob die Frau vom Boden auf.

„Armes Weib,“ sagte er. „So leicht wie eine Feder!“

Er legte sie auf die Ottomane, nahm ihr Hut und Schleier ab und fühlte nach dem Puls. – „Schwach, aber regelmäßig,“ meinte er. „Geben Sie mir doch mal das Schälchen mit den Eisstücken, Schraut –“

Er rieb ihr dann die Schläfen mit dem Eiswasser ein.

„Die Schuhe,“ flüsterte Harald dicht hinter mir. „Die braunen Schnürschuhe. Ich habe selten an einer sonst so zierlichen Person so große Füße gesehen –“

Mich traf das wie ein Schlag. – Braune Schnürschuhe! Und der Mensch, der die Bogenschützin ermordet hatte, damit sie ihn nicht verraten konnte, sollte, wie Harald behauptet hatte, ebenfalls braune Schnürschuhe getragen und große Füße gehabt haben. –

Frau Trimsay kam schon zu sich. Erverlyn half ihr, daß sie sich aufrecht setzen konnte. Sie schaute sich verwirrt um, meinte dann: „Ach – ich bin wohl ohnmächtig geworden. Das ist mir noch nie passiert. Es war so sehr heiß im Zuge.“

Erverlyn hatte ihr ein Glas Eislimonade gereicht. Sie trank. Dann blickte sie auf Harst, der an den Tisch gelehnt dastand.

„Mr. Harst,“ wimmerte sie, „Mr. Harst, wir haben heute schon dem 2. Februar. Und morgen – morgen am 3. um 7 Uhr früh –“ Sie schluchzte trocken auf.

„Wann traf der Nachtzug von Bombay hier ein, Mistreß Trimsay?“ fragte Harald kühl.

„Mit zwanzig Minuten Verspätung, Mr. Harst. Er sollte um 12 Uhr 10 Minuten hier sein, langte aber erst genau um ½1 an. Ich nahm sofort am Bahnhof ein Auto und fuhr hierher.“

„Haben Sie irgend etwas bei sich, das Sie als Mistreß Trimsay ausweist?“

Die Frau starrte Harald an. „Wie – wie, glauben Sie mir etwa nicht, daß ich –“

„Mistreß, es haben sich hier kurz vor Ihrem Besuch sehr merkwürdige Dinge ereignet. – Würden Sie vielleicht einmal nachsehen, ob an der Hacke eines Ihrer Schuhe durch Entlangschrammen an einer scharfen Mauerkante ein fingernagelgroßes Stück des Oberleders, also ein Stück der gefärbten Schicht, abgerissen ist?“

Inzwischen hatte Frau Trimsay schon ein Papier hervorgeholt und hatte es Erverlyn gegeben.

„Da – das ist ein Schreiben des Detektivinspektors Greaper aus Bombay. Er kennt Mr. Harst von früher her. – Mein Gott, ich weiß gar nicht, wodurch ich dieses – dieses Mißtrauen verdiene. Ich –“

Dann bückte sie sich, beschaute ihre Schuhe und sagte zu Erverlyn, den sie wohl für den zugänglichsten und Liebenswürdigsten von uns dreien hielt:

„Bitte, überzeugen Sie sich, Mylord. Meine Schuhe sind zwar nicht mehr schön. Aber – es fehlt nirgends ein Lederfleckchen.“

Erverlyn war sehr gründlich. „Nein, es gibt auch keine einzige etwa frisch nachgefärbte Stelle,“ sagte er. Er hatte das Schreiben Inspektor Greapers an Harst weitergereicht. Dieser gab es mir jetzt.

Das Empfehlungsschreiben lautete:

„Bombay, den 1. 2. 19…

Verehrtester Mr. Harst, ich bitte Sie unter Berufung auf unsere alten Beziehungen, sich Mistreß Trimsays freundlichst anzunehmen. Ihr Mann ist hier vor drei Wochen wegen Ermordung des Kaufmanns Tschirukoff zum Tode verurteilt worden. Ich habe die Untersuchung, soweit die Polizei dabei in Betracht kam, selbst geführt. Das Belastungsmaterial ist erdrückend. Robert Trimsay leugnet jedoch hartnäckig, und seine Frau ist von dem Glauben nicht abzubringen, ihr Mann wäre unschuldig. Sie hatte ein Gnadengesuch an den Vicekönig von Indien eingereicht, das jedoch abschlägig beschieden wurde. In letzter Zeit sind nun auch in mir Bedenken aufgestiegen, ob Trimsay wirklich der Mörder ist. Ich habe ihn noch wiederholt im Gefängnis besucht und gerade da den Eindruck gewonnen, der Mann müsse ein reines Gewissen haben. Die Hinrichtung ist nun auf übermorgen früh festgesetzt. Nach hiesigem Recht kann aber jedem[4] Delinquent noch eine Frist von acht Stunden gewährt werden, falls er nachweist, daß er noch wichtige Familienangelegenheiten zu ordnen hat. Ich würde meinen Einfluß gern geltend machen, diese acht Stunden Aufschub zu erwirken. Sie hätten dann, da Frau Trimsay durchaus persönlich Sie sprechen will und daher nach Bangalore reist, noch etwa 12 Stunden hier zur Verfügung. Ob es Ihnen da gelingen wird, etwas für Robert Trimsay zu erreichen, ist ja wohl sehr zweifelhaft. Sollten Sie mit dem Morgenzuge von Bangalore abreisen, also hierher kommen, so bitte ich um telegraphischen Bescheid. – Ich bin mit Gruß Ihr ergebener – Greaper.“

Harald schritt jetzt auf Frau Trimsay zu und reichte ihr die Hand.

„Gut, wir reisen, Mistreß Trimsay. Ich werde sehen, was ich für Ihren Gatten tun kann. Mein Mißtrauen dürfen Sie mir nicht verargen.“ Er berichtete ihr von dem Attentat. „Es ist klar, Mistreß, daß man mich aus dem Wege räumen wollte. Ich habe übergenug Feinde. Jetzt kann ich Ihnen ja auch sagen, daß ich Sie für eine Genossin der Attentäter hielt. Von dem Kriminalfall Ihres Mannes habe ich nie etwas gehört bis jetzt. Ich mußte vorsichtig sein. Der Pfeil hier,“ – er schob die Zeitungen beiseite – „ist vergiftet.“ Er wickelte das Taschentuch ab. „Die Eisenspitze zeigt eine dünne, bräunliche Kruste. Die Leute, die es auf mich abgesehen hatten, wollten ganz sicher gehen. Die Perserin – dem Gesichtsschnitt nach muß die Tote aus Persien stammen – sollte die Mordarbeit verrichten. Der zweite, den ich in dem Baume fast zu spät bemerkt hatte, wollte nur im Notfalle eingreifen – falls ich nicht getroffen werden würde. Nun – bei diesem Attentat gibt es so manche Nebenumstände, die ich erst noch in Ruhe in Gedanken nachprüfen muß. – Haben Sie Ihr Mietauto vor der Parkpforte warten lassen, Mistreß?“

„Ja – ich wußte ja nicht, ob ich Sie hier antreffen würde, Mr. Harst. Die Bangseys besitzen doch auch Plantagen. Sie hätten auf einer der Plantagen sein können –“

„Danke. – Erverlyn, eine Bitte. Fahren Sie doch sofort mit dem Auto nach dem Bahnhof und versuchen Sie, daß man uns einen Extrazug, Maschine und Salonwagen, nach Bombay stellt. Ich –“

„Mr. Harst,“ rief Frau Trimsay, „Mr. Harst, ich – ich bin arm. Ich könnte –“

„Dafür bin ich mehrfacher Millionär. – Also, Erverlyn, Maschine und Salonwagen. Es ist jetzt ¼3 morgens. Um 5 Uhr müßte der Zug bereit sein. Und depeschieren Sie auch Inspektor Greaper.“

3. Kapitel.

Der Einfluß des Mondes.

Harald ließ jetzt für Frau Trimsay Erfrischungen bringen. Auch Frau Molly fand sich ein.

Evelyn Trimsay weinte vor Rührung.

„Ach, Sie sind alle so gut zu mir. Und in Bombay haben sich unsere Bekannten völlig von mir zurückgezogen, kennen mich nicht mehr –“

Frau Molly nötigte sie zum Essen,

„Fassen Sie nur Mut,“ meinte sie. „Auch mir hat Mr. Harst den Seelenfrieden wiedergegeben. Auch ich habe Furchtbares durchgemacht –“

Evelyn Trimsays Augen bekamen wieder etwas Glanz. Nachdem sie sich genügend erholt hatten, begann Harald sie auszufragen.

Robert Trimsay war seit Jahren Kaufmann in Bombay. Er hatte jedoch keinen offenen Laden. Er exportierte Teppiche und indische Webarbeiten. Der Absatz war jedoch immer geringer geworden. Er hatte schließlich vielfach Geld borgen müssen, so besonders von dem armenischen Kaufmann Tschirukoff, der sich vor kurzem in Bombay niedergelassen hatte.

Frau Trimsay geriet in die heftigste Erregung, als sie von diesem Tschirukoff zu sprechen begann.

„Er ist ein Wucherer, ein Verbrecher gewesen,“ rief sie. „Er hat Robert ausgeplündert. Unsere hübsche Besitzung auf dem Malabar Hill (Landzunge mit vielen Villen) hat er uns abgepreßt, bewohnte sie dann selbst. Dort wurde er auch am 15. Dezember vorigen Jahres tot aufgefunden.“

„Wo? Im Hause?“ fragte Harst.

„Nein,“ erwiderte Frau Trimsay leise, und ihre Gestalt überlief ein Zittern. „Nicht im Hause, in einem offenen Pavillon, der auf einem Felsblock erbaut ist. Als wir die Besitzung vor sechs Jahren von einem reichen Inder kauften, hatte dieser den Pavillon eben erst dort errichten lassen. Man hat von da eine wundervolle Aussicht über die Back Bay nach Süden zu.“

„Wie war der Armenier ermordet worden? Erschossen?“

„Nein.“ Frau Trimsay trank schnell einen Schluck Wein. „Nein, er hat zwei Dolchstiche in der Brust. Einen davon im Herzen. Und – die Waffe stak noch in dieser tödlichen Wunde.“ – Sie sagte das alles so widerwillig und zögernd.

Harald hatte vor sich eine Tasse schwarzen Kaffee stehen, nahm hin und wieder einen Schluck und rauchte die unvermeidliche Mirakulum-Zigarette.

„Wie lenkte sich der Verdacht auf Ihren Gatten, Mistreß Trimsay?“ wollte er nun wissen.

„Die – die Mordwaffe war ein indischer Dolch, ein sehr altes Stück. Sie gehörte ihm –“

„Ah – und konnte er denn nicht sein Alibi nachweisen?“

„Nein. Tschirukoff war um elf Uhr abends ermordet worden. Und –“ Wieder griff Frau Evelyn nach dem Weinglase und trank. „Oh mein Gott, wie mich das alles aufregt,“ flüsterte sie dann. Und wieder sahen wir, daß ihr Körper wie im Schüttelfrost hin und her flog.

„Ich würde Sie gewiß gern schonen, Mistreß Trimsay,“ meinte Harst gütig und herzlich. „Ich muß aber so bald als möglich alle Einzelheiten erfahren.“

„Ja, das sehe ich auch ein. – Um elf Uhr hörte einer der Diener Tschirukoffs einen Hilferuf vom Pavillon her. Er lief mit einem anderen den Weg nach dem Felsblock hinunter, und die beiden sahen noch einen Europäer, der einen Sportanzug mit Kniehosen trug, in den Büschen verschwinden. Sie wußten nicht recht, wo der Hilferuf hergekommen war, fanden dann aber doch sehr bald ihren Herrn ermordet oben im Pavillon vor. Detektivinspektor Greaper erschien sofort am Tatort, und der Dolch wurde schon am nächsten Morgen in der Polizeidirektion öffentlich ausgestellt. Ein Freund meines Mannes erkannte die Waffe wieder und teilte dies Greaper mit. Robert gab an, er wüßte nicht, wie die Waffe aus seinem Arbeitszimmer verschwunden sei; er habe an dem Mordabend einen Spaziergang gemacht. – Jedenfalls konnte er ein Alibi nicht nachweisen. Außerdem hatte er auch zu allem Unglück an jenem Abend einen Sportanzug mit Kniehosen angehabt. – Weiter stellte die Polizei noch fest, daß dem Toten die Brieftasche geraubt war. Der Wucherer führte stets eine größere Summe bei sich, auch allerhand Papiere, die ihm selbst in seinem Geldschrank nicht sicher genug waren. So wurde denn Robert verhaftet und – verurteilt –“

Nun folgte abermals ein Verzweiflungsausbruch bei diesem armen Weibe, wie wir schon einen erlebt hatten.

Ihre Stimme schwoll zu mißtönendem Kreischen an:

„Verurteilt – verurteilt –! Und er ist doch unschuldig! Ich weiß es ganz genau! Er hat den Armenier nie ermordet! Helfen Sie, retten Sie ihn, Mr. Harst!“

Sie war aufgesprungen, hatte die Arme flehend erhoben. Ihre Augen waren weit aufgerissen; auf den Wangen zeigten sich runde, rote Flecke; ihr Atem flog.

„Mein Gott,“ hörte ich Frau Molly neben mir flüstern.

Auch mir ging wieder ein Eisesschauer über den Leib. Ich glaubte, Frau Trimsay würde jeden Moment ohnmächtig umsinken.

Aber – es geschah nicht. Etwas ganz anderes ereignete sich. –

Ich muß erwähnen, daß die Vorhalle zwei riesige Bogenfenster hatte. Der fast volle Mond stand jetzt so am Himmel, daß ein breiter Strahl seines bläulichen Lichtes bis an den Tisch reichte, um den unsere Sessel herumstanden.

Als Frau Trimsay so jäh sich erhoben und sich ganz nach Harald hingewandt hatte, traf das Mondlicht ihr abgezehrtes, infolge all der Leiden so schnell gealtertes Gesicht.

Nachdem sie nun in diesen gellenden Tönen Harst wiederum um Hilfe angerufen hatte, sanken ihre Arme ganz plötzlich, aber gleichsam ruckweise, herab. Die Augen wurden starr; die Wangenmuskeln spannten sich so, daß die Mundpartie ganz verzerrt erschien.

Und in derselben Weise, in kurzen Rucken, drehte sich der Kopf nun voll dem Fenster und dem Monde zu.

Harald winkte Frau Molly und mir, legte den Zeigefinger auf die Lippen. Dann stand er auf. –

Ich werde diese seltsame Szene nie vergessen. Derartiges gräbt sich dem Gedächtnis für ewig ein.

Frau Trimsay regte sich nicht. Ihr Oberleib war etwas vorgebeugt. Ich konnte von meinem Platze aus deutlich erkennen, daß von den Pupillen nur noch oben ein kleiner Bogen zu sehen war. Diese weißen Augen wirkten grauenvoll.

Harald nahm einen der Sessel und stellte ihn dicht hinter Frau Trimsay. Ganz sanft drückte er sie nun auf den Sitz hinab, sprach ihr dabei befehlend in das linke Ohr:

„Setzen Sie sich!“

In demselben Moment verstand ich, um was es sich hier handelte: Frau Trimsay war eine Mondsüchtige, eine Somnambule. Ihre überreizten Nerven hatten heute dem Einfluß des Mondlichtes keinen Widerstand leisten können.

Sie saß nun in dem Sessel, den Kopf hoch erhoben; stierte weiter durch das Fenster den Mond an.

Harald stand links neben ihr. Die linke Körperhälfte ist die empfindlichere, die feinere sozusagen, weil das Herz auf dieser Seite arbeitet. Nachher hat Harst mir einmal einen langen Vortrag über Somnambulismus gehalten, hat mir erklärt, daß man manche Mondsüchtigen während ihres starrkrampfähnlichen Zustandes zum Reden bringen könne, wenn man ihnen die Fragen in das linke Ohr flüstere. –

„Frau Trimsay,“ sagte er jetzt zu der still Dasitzenden, „wo befinden Sie sich jetzt?“

Eine Weile nichts: Dann ganz tonlos:

„Ich bin in Bangalore im Hause der Frau Bangsey.“

Dann kam die eine Frage über Harsts Lippen, die ich wie einen Blitzschlag empfand, der uns bis zur halben Besinnungslosigkeit erschreckt.

„Wo waren Sie an jenem Abend und zu jener Stunde, Evelyn Trimsay, als der Armenier ermordet wurde?“

Frau Molly griff nach meiner Hand, hauchte: „Das – das ist ja furchtbar!“ – Sie war bleich geworden und zitterte.

„Antworten Sie!“ flüsterte Harst noch eindringlicher. „Wo waren Sie an jenem Abend?“

„Dort – war – ich,“ kam die monotone, abgehackte Antwort.

„Also im Garten Ihrer früheren Besitzung auf Malabar Hill?“

„Ja – im Garten – und –“

Harst hatte sich tiefer gebeugt. Aber das Wort nach „und“ konnte auch er nicht mehr verstehen.

„Sie waren im Pavillon? – Antworten Sie!“ befahl er noch schärfer.

Wir warteten in atemloser Spannung.

Nichts – nichts.

Die Lippen Frau Trimsays bewegten sich wohl. Aber sie formten die Worte nicht mehr.

Ich schaute zum Fenster hinaus. Eine schwarze Wolke hatte sich vor den Mond zu schieben begonnen. Das Mondlicht wurde schwächer und schwächer.

Harald richtete sich auf, wandte sich uns zu.

„Schade!“ sagte er in seinem gewöhnlichen Tone. „Noch zwei Minuten, und ich hätte alles gewußt.“

Er setzte sich, griff nach einer Zigarre, zündete sie an und schaute vor sich hin.

„Die Angst Frau Trimsays vor einer genauen Schilderung der Vorgänge am Mordabend war zu auffallend,“ erklärte er dann. „Wer diese Frau so scharf beobachtete wie ich, wer jedes ihrer Worte abwog, wer schließlich ihren körperlichen Verfall richtig einschätzte, der mußte notwendig zu der Vermutung gelangen, daß sie – vielleicht selbst die Mörderin gewesen ist. Zuletzt rief sie ja aus: „Ich weiß es ganz genau!“ Nämlich, daß ihr Gatte unschuldig ist. Das schlüpfte ihr so in der Aufregung über die Lippen.“

Frau Molly und ich schwiegen. Wir waren von dem soeben Erlebten noch so erfüllt, daß wir gar nicht recht faßten, welch fürchterliche Anklage Harst da soeben ausgesprochen hatte.

Anklage? – Mir schoß nun in voller Klarheit durch den Sinn, daß diese Anklage nur zu berechtigt war. Hatte Frau Trimsay vor wenigen Minuten nicht selbst zugegeben, daß sie damals im Garten der Besitzung gewesen – damals abends?! War sie es nicht, die so bequem den Dolch ihrem Gatten hatte wegnehmen können? –

Harald hatte nach Frau Trimsay hingeschaut.

„Sie wird erst nach einer halben Stunde erwachen. Der somnambule Tiefschlaf pflegt in gewöhnlichen Schlaf überzugehen.“ Er machte eine kleine Pause, rauchte ein paar Züge. „Nehmen wir an, sie habe sich für ihren Mann opfern wollen,“ fuhr er fort. „Sie mag gewußt haben, daß Tschirukoff Schuldurkunden ihres Mannes stets bei sich führte. Sie lockte ihn irgendwie in den Pavillon und stach ihn nieder. In der Bestürzung über ihre Tat mag sie den Dolch dann in der zweiten tödlichen Wunde steckengelassen haben. Sie stürmte davon – und ahnte nicht, daß ihr Mann ihr nachgeschlichen war, daß er nun von den beiden Dienern gesehen wurde –“

Er rauchte abermals ein paar Züge.

„Unmöglich!“ rief Frau Molly leise. „Mr. Harst, eine Frau, die den Mut hat, solches für ihren Gatten zu planen und auch zu vollenden, wird auch den Mut haben, sich selbst dann dem Gericht zu stellen. Niemals wird sie dulden, daß er an ihrer Stelle hingerichtet wird.“

Harald nickte. „Ganz recht. Sie haben da soeben die verwundbare Stelle meiner Theorie bloßgelegt. – Weshalb rettet die Frau ihren Gatten nicht dadurch, daß sie selbst die Tat eingesteht? Weshalb? – Und weiter: wenn sie die Mörderin ist, wenn ihr Mann dieses auch weiß, – warum ruft sie dann gerade mich zur Hilfe, von dem sie doch erwartet, daß er die Wahrheit ans Licht bringt? Es gibt da also so schwere Widersprüche, daß ich vorläufig zugeben muß: meine Theorie ist sehr fadenscheinig. Es ist eine Kette, in der noch so und so viele Glieder fehlen. Und diese fehlenden Glieder ergänzen wir uns eben auf falsche Art. So kommen die Widersprüche heraus. Jedenfalls bleibt eins bestehen: Frau Trimsay weiß mehr über diesen Mord, als sie aus irgendwelchen Gründen zugeben darf; sie war damals im Garten des Armeniers und sicherlich auch im Pavillon. – So, mit diesem positiven Wissen werden wir nun nach Bombay reisen. Dort wird sich wohl sie lückenhafte Kette fertigschmieden lassen. Ich habe Hoffnung auf einen vollen Erfolg.“

Dann sagte er zu mir: „Lieber Alter, Du könntest unsere Koffer packen. Erverlyn dürfte bald wieder hier sein. Da, nimm den Pfeil mit. Aber: Vorsicht damit! Ich will ihn mir als Andenken aufheben. Vielleicht brauchen wir ihn auch in Bombay.“

Als ich eine halbe Stunde drauf die Vorhalle wieder betrat, saßen Frau Molly, Frau Trimsay, Erverlyn und Harald um den Tisch herum, und Erverlyn erzählte gerade, wie scheußlich bockbeinig die Bahnbeamten gewesen seien; sie hätten zunächst von einem Extrazuge nichts wissen wollen; dann hätte er aber erklärt, worum es sich handele: um ein Menschenleben! Und da wäre diese Bureaukratenbande doch weich geworden. – Er erwähnte schließlich noch, daß er einen alten Bekannten auf dem Bahnhof getroffen habe, einen Lord Ralling. Mit dem hätte er noch eine Weile geplaudert.

4. Kapitel.

Das zweite Attentat.

Um fünf Uhr morgens waren wir auf dem Bahnhof. Die Maschine mit dem Salonwagen stand auf einem Nebengeleise bereit. Frau Molly hatte uns noch bis an unseren Extrazug gebracht. Zwei ihrer Diener stellten einen Riesenkorb mit Vorräten in den Wagen. Dann gab es einen kurzen, herzlichen Abschied, und wir dampften davon.

Harald redete Frau Trimsay zu, sich in einer der vier Schlafkabinen auszuruhen. Er gab ihr auch noch ein paar Tabletten aus unserer Reiseapotheke. Sie zog sich zurück, und wir waren in dem netten Salon des eleganten Wagens mit Erverlyn allein.

Erverlyn ließ sich jetzt erzählen, was sich in der Vorhalle während seiner Abwesenheit ereignet hatte. –

Dem Salonwagen war wie stets ein Schaffner beigegeben, ein älterer Inder. Der Mann schlief aber zumeist vorn in einem kleinen Dienstraum.

Die schlaflose Nacht machte sich jetzt auch bei uns bemerkbar. Wir gähnten immer häufiger. Erverlyn meinte schließlich, auch wir sollten uns schlafen legen. Harald war einverstanden.

„Geht nur vor,“ sagte er. „Ich rauche noch eine Zigarette.“

Die Schlafkabinen hatten keine Verbindungstüren und lagen einander zu zweien in einem schmalen Gange gegenüber. Frau Trimsay hatte Nr. 1 gewählt. Erverlyn verschwand in Nr. 2. Ich nahm Nr. 3, ließ die Tür etwas offen und begann mein Nachtzeug herauszusuchen.

Harald erschien nicht. Ich ging in den Salon zurück. Er war nicht da. Ich suchte ihn und fand ihn – vorn auf der Maschine. Er war über den Tender geklettert, und ich tat nun dasselbe.

Der Lokomotivführer und der Heizer waren Inder. Europäer in solchen Stellungen trifft man in Indien kaum.

„Du hättest auch im Salonwagen bleiben können,“ empfing Harald mich nicht gerade freundlich.

„Ich denke, Du wolltest schlafen gehen,“ meinte ich ebenfalls leicht gereizt. „Deinetwegen hat man stets nur Sorgen, weil man nie weiß, was Du in der nächsten Minute anstellst.“

Wir hatten deutsch gesprochen. – Harald klopfte mir auf die Schulter. „Alterchen, Du bist doch ein guter Kerl! – Ich will Dir sagen, weshalb ich hier mit diesen braunen Gentlemen verhandelt habe. Sie sollten mich darüber aufklären, wo die Straße, die von Bangalore nordwestlich verläuft, der Eisenbahnlinie bis auf kurze Entfernung sich nähert. Ich meine die große Verkehrsstraße, auf der ein Rennauto seine volle Geschwindigkeit entfalten kann.“

„Rennauto? – Ah Du denkst an den Kraftwagen, in dem der „Zweite“ entfloh?!“

„Allerdings. Es war ein Rennauto, schmal und lang. Das sah ich an der Kurve, wo er gewendet hatte. Es ist nun nicht ausgeschlossen, daß der Besitzer dieses Autos davon Kenntnis erhalten hat, daß wir mit Extrazug nach Bombay wollen und daß er uns deshalb an einer günstigen Stelle „ein Bein stellt“. Du verstehst: Schienen lösen, Sprengkapsel in den Schienen anbringen, vielleicht auch einen Brückenpfeiler so etwas mit Dynamit füllen – und so weiter. Es gibt ja eine ganze Menge derartiger Mittel, einen Zug an der Weiterfahrt zu hindern und den Insassen schneller zur Seligkeit zu verhelfen, als sie es wünschen. Diese Scherze könnten die Autoleute mit Aussicht auf Erfolg aber nur fernab von menschlichen Siedlungen – wo sie eben nicht beobachtet werden – und nur dort vorbereiten, wo die Straße sich der Bahnlinie auf geringe Entfernung nähert. Dort können sie das Auto halten lassen, einer von ihnen – es müssen ja wohl zwei, „er“ und der Chauffeur sein – steigt aus – und so weiter. Wenn wir nun bei diesem neuen Attentat vielleicht auch nicht das Leben verlieren, so verlieren wir doch immer Zeit! Wir kommen vielleicht zu spät nach Bombay, Robert Trimsay wird gehängt und – wahrscheinlich dürfte Frau Evelyn darüber wahnsinnig werden.“

Ich hatte mit aller Aufmerksamkeit zugehört. Mir leuchtete das durchaus ein.

„Nördlich des Eisenbahnknotenpunktes Hubli haben wir nichts mehr zu befürchten,“ fügte Harald hinzu. „Die „Gefahrstellen“ liegen zwischen dem Städtchen Harikur und Hubli. Es sind drei. Ich habe den Lokomotivführer denn auch durch ein nettes Trinkgeld – den Heizer natürlich auch – bewogen, bis zur ersten Gefahrstelle mit ganz unvorschriftsmäßiger Schnelligkeit zu fahren und vor dieser Stelle zu halten. Wir dürften jetzt mit 140 Kilometer Geschwindigkeit dahinrasen. Bis zu der Stelle sind es noch drei Stunden. Du kannst also getrost noch schlafen. Ich bleibe hier auf der Maschine. Sicher ist sicher. Ich traue mir bessere Augen als den beiden Indern zu.“ –

Ich will hier verschiedene Einzelheiten übergehen. Ich war tatsächlich hundemüde, legte mich nieder und nahm mir vor, nach zweieinhalb Stunden aufzuwachen, verschlief aber natürlich.

Dann rüttelte mich jemand: Harst!

„Steh’ auf,“ meinte er ernst. „Wir müssen alle helfen. Auch Erverlyn. Er zieht sich schon an. Gut, daß Du Dich in Kleidern niedergelegt hast. Die Schufte sind ganz schlau gewesen. Erst die dritte und letzte Gefahrstelle ist die „richtige“. Die Schienen sind losgeschraubt. Die Schrauben verschwunden. Und das auf eine Strecke von dreißig Meter.“

Ich war im Moment munter geworden. Wir verließen den Wagen. Lokomotivführer, Heizer und Schaffner waren schon dabei, mit Hilfe des Werkzeugkastens der Maschine die Schienen wenigstens so weit zu befestigen, daß wir langsam über die Stelle hinwegfahren könnten.

Ringsum lag undurchdringlicher Dschungel. Der Bahndamm war etwa 1½ Meter hoch aufgeschüttet. In dem Dickicht glänzten überall Sumpflachen.

„Gehen wir erst mal nach der Straße hinüber,“ meinte Harald. „Sie soll hier nur etwa fünfhundert Meter nach Osten zu sich befinden. Vielleicht stelle ich fest, daß doch wirklich ein Rennauto mit neuem linken Hinterreifen gehalten hat.“

Wir drangen in den Dschungel ein. Wir brauchten eine halbe Stunde, bevor wir die Straße erreichten. Harald fand, was er finden wollte: eine frische Autospur. Auch eine Stelle, wo das Auto einem umgestürzten Baume ausgebogen war. Hier trat die Riffelung des einen Reifens sehr deutlich hervor.

„Sie sind’s,“ nickte Harst. „Ich will –“

Er schwieg, packte meinen Arm.

„Hörtest Du? Das waren Schüsse – fünf! Der Wind weht von West, also vom Zuge zu uns herüber. – Galopp, Schraut, Galopp, – oder wir kommen zu spät –“

Wir kamen zu spät.

Der Lokomotivführer, der Schaffner, der Heizer und Lord Erverlyn lagen unten am Bahndamm.

Der Schaffner und Erverlyn lebten noch. Sie hatten Kugeln quer durch die Brust. Die beiden anderen waren tot! Kopfschüsse!

Wir kletterten in den Wagen.

„An uns haben die Schurken sich nicht herangetraut,“ sagte Harald in verbissener Wut. „Ich werde Euch fangen – und dann –!“

Er klopfte an die Tür von Kabine 1. Niemand meldete sich. Dann riß Harst die Tür auf.

Leer! – Das zerwühlte Bett dort; daneben die Kleider Frau Trimsays.

Sie selbst?

Harald schaute mich an.

„Wohin mögen sie sie verschleppt haben?“ flüsterte er ganz heiser. „Oh – diese Schurken! Vier Menschen niederzuknallen!“

Wir suchten. Im Salon dann – und wir fuhren entsetzt herum – unter dem einen Sofa her plötzlich ein Anruf.

„Mr. Harst – ich habe mich hier verborgen –“

Frau Trimsay war unter das Sofa gekrochen. Wir brachten ihr ihre Kleider, verließen den Wagen wieder.

Dann trugen wir Erverlyn und den Schaffner in den Salon. Frau Trimsay war in ihre Kabine geschlüpft, erschien aber sehr bald. Ich packte unsere Reiseapotheke aus. Harald legte den beiden Notverbände an. Der Schaffner starb kurz darauf. Auch den Lokomotivführer und den Heizer brachten wir in den Dienstraum des Salonwagens. –

Frau Trimsay berichtete, sie hätte die Schüsse gehört und sofort zum Fenster ihrer Kabine hinausgeschaut. Sie bemerkte zwei Leute, die gerade im Dschungel verschwanden. Sie schwor, daß es Inder mit Turbanen gewesen seien. Sie wollte das braune Gesicht und den langen schwarzen Bart des größeren der beiden genau gesehen haben. Dieser Mensch sei sehr lang und dürr gewesen. – Mehr konnte sie nicht angeben. Sie hatte sich in ihrer Angst dann eben verkrochen.

Sie war jetzt völlig unbrauchbar für irgend etwas. Sie fürchtete, wir würden Bombay nie erreichen. Sie saß da und stierte wie irrsinnig vor sich hin. Dann schrie sie plötzlich wieder gellend auf und sank vor Harst in die Knie, flehte ihn an, ihren Mann zu retten.

„Er war es nicht – er war es nicht!“ heulte sie in so gräßlichen Tönen, daß selbst Harst sich verfärbte.

Er zwang ihr dann ein Schlafmittel auf. Es war eine Dosis, die sie für viele Stunden in tiefe Bewußtlosigkeit versetzen mußte.

Als sie kaum in ihrer Kabine verschwunden war, hörten wir draußen auf dem Bahndamm Stimmen. Es war eine Motordraisine mit drei Beamten, die die Strecke revidierten.

Die drei Inder wußten, daß ein Extrazug gemeldet war. Sie kamen aus Hubli.

Die Strecke war doppelgleisig. Während wir noch mit ihnen verhandelten, nahte von Hubli her auf dem andern Gleise ein Schnellzug.

Der Zug hielt. Man half uns mit Werkzeugen und Schrauben aus. Der Zug nahm auch Erverlyn und die Leichen mit nach Bangalore.

Wir arbeiteten bei drückender Hitze an der Ausbesserung der Schienen. Es war jetzt zehn Uhr vormittags. Um halb elf führte einer der Beamten, der zur Not mit der Lokomotive Bescheid wußte, diese und den Salonwagen über die schadhafte Stelle.

Es gelang. Dann ging’s weiter. Die Draisine blieb zurück. Von Bangalore wurde sehr bald ein Zug erwartet. Der mußte gewarnt werden.

Der Dschungel zog sich meilenweit hin. Nach wenigen Minuten hatten wir wieder die Höchstgeschwindigkeit erreicht.

Harst und ich saßen im Salon. Auf der Maschine befanden sich drei Inder.

„Wir haben dreieinhalb Stunden verloren,“ meinte Harst. „Im günstigsten Falle sind wir jetzt um Mitternacht in Bombay – um Mitternacht. Dann bricht der 3. Februar an. Und um sieben Uhr sollte Robert Trimsay hingerichtet werden. Noch ein solcher Zwischenfall, und alles ist umsonst –“

Er rauchte ganz mechanisch seine Zigarette.

„Rechnest Du mit noch einem ähnlichen Attentat?“

Die Antwort brauchte er mir nicht mehr zu geben.

Ein furchtbarer Stoß. Der Salonwagen schwankte hin und her. Wir flogen aus den Sesseln. Dann richtete der Wagen sich steil auf. Wir kollerten in eine Ecke.

Noch ein Stoß. Nun Stille.

„Vorbei!“ meinte Harald und stecke den Kopf durch eins der zertrümmerten Fenster.

Wir waren – Maschine und Wagen – den Bahndamm hinab in den Dschungel geflogen. Die Maschine steckte in einem Sumpfloch, versank immer tiefer.

Wir waren hinaus gesprungen. Die drei Inder hatten nur geringe Verletzungen erlitten. Wir sahen nach Frau Trimsay. Sie war mit dem Kopf beim Sturz aus dem Bett irgendwo aufgeschlagen und bewußtlos. –

In der Nähe war ein Bahnwärterhaus. Das heißt: eine halbe Stunde weiter nach Hubli zu. Von dort aus telephonierte Harald nach Hubli. Man kam ihm in jeder Beziehung entgegen. Um 1 Uhr mittags war eine Maschine zur Stelle. Die brachte uns drei und unser Gepäck nach Hubli.

Harald war jetzt völlig verstummt. Aber in Hubli stand schon ein anderer Extrazug bereit mit einer ganz neuen Schnellzugmaschine. Der Polizeidirektor von Hubli war auf dem Bahnhof. Er hatte in umsichtigster Weise dafür gesorgt, daß die Bahnverwaltung uns keine Schwierigkeiten machte.

Um 4 Uhr nachmittags ging es weiter. Von Hubli aus hatte Harst nochmals an Inspektor Greaper telegraphiert und auf die Attentate hingewiesen, die doch zur Genüge zeigten, daß man ihn – Harst – von Bombay fernhalten wolle. Dies spräche fraglos für Trimsays Schuldlosigkeit.

Frau Evelyn schlief wieder. Sie hatte einen ziemlich starken Blutverlust gehabt. Wir durchrasten jetzt die Höhenzüge der Western Ghats. Auch wir hatten bis gegen zehn Uhr abends geschlafen, freilich nur auf den Polsterbänken. Denn dieser Wagen war nur ein Personenwagen 1. Klasse. – Um halb elf, als wir gerade die erste Mahlzeit seit vielen Stunden einnahmen, hielten wir eine ganze Weile auf der Station Miraj. Wir hatten einen Schnellzug überholt.

Der Mond ging auf. – Wir fuhren weiter. Harald stellte sich ans Fenster und starrte das Nachtgestirn an.

„Ob wir’s versuchen?“ meinte er.

Ich verstand: Frau Trimsay sollte wieder im somnambulen Zustand ausgefragt werden.

Wir gingen leise in das Nebenabteil. Frau Trimsay lag auf der rechten Polsterbank, den Kopf nach dem Fenster zu. Sie hatte den Vorhang zugezogen. – Harald schob ihn zur Seite – ganz vorsichtig.

Der Mondschein traf jedoch nur die eine Hälfte des Gesichts der Schläferin.

„Warten wir,“ sagte Harst. Wir setzten uns auf die andere Bank.

Frau Trimsay wurde unruhig. Ihre Gesichtsmuskeln zuckten. Die Bahnstrecke verlief hier zumeist ganz gerade. Nur selten verschwand der Mondschein infolge einer Kurve von dem Antlitz der völlig Erschöpften.

Dann öffneten sich die Augen. Aber die Pupillen waren wieder nur ganz wenig sichtbar, die Augäpfel nach oben gedreht. Die Mundwinkel verzerrten sich; die Wangenmuskeln spannten die Haut straff.

„Tiefschlaf,“ flüsterte Harald. „Diesmal muß es gelingen. Ihre geistige Widerstandskraft ist noch geringer als letztens. Damals wachte sozusagen noch ihr Unterbewußtsein und warnte sie. Jetzt nach dieser körperlichen Schwächung durch den Blutverlust wird sie leichter zu beeinflussen sein.“

5. Kapitel.

Ein tragisches Schicksal.

Es wiederholte sich nun eine ähnliche Szene wie in der vergangenen Nacht in der Vorhalle.

Harst kniete neben dem Lager der Mondsüchtigen und flüsterte ihr die Fragen in das Ohr, – gerade laut genug, um Energie in den Ton seiner Stimme legen zu können.

„Waren Sie in der Mordnacht im Pavillon? Antworten Sie!“ begann er dieses unheimliche Verhör.

Ein paar Sekunden nichts. Dann ein gemurmeltes „Ja!“

„Sie haben den Dolch nach dem Pavillon mitgenommen? Ist es so?“

„Ja –“

„Wie hatten Sie den Armenier in den Pavillon gelockt?“

„– Brief – machte mir den Hof – sehr verliebt –“

Die Zwischenworte waren nicht zu verstehen.

„Sie stachen dann mit dem Dolch zweimal zu und flohen. Ist es so? Antworten Sie!“

„Nein. Einmal. Da – der andere – floh – vorüber –“

Harald blickte zu mir auf und nickte. „Ganz wie ich’s mir gedacht habe. Sie hat den Dolch in der Eile wohl fallen lassen. Und der andere stieß ihn dem Wucherer ins Herz.“

„Weiß Ihr Gatte, daß Sie Tschirukoff ermorden wollten?“ fragte Harst wieder.

„Ja.“

„Weshalb haben Sie der Polizei nicht mitgeteilt, was im Pavillon vorgefallen ist?“

„Ich – durfte nicht. Robert – nicht glaubte – war doch – treu. Alles – für – ihn. Hat – verflucht. Schande – nicht –“

Das Mondlicht verschwand. Die Bahnlinie bog nach Nordwesten ab. Gleich darauf hielten wir in Poona.

Kaum stand unser Zug still, als draußen auf dem Bahnsteig jemand Harsts Namen rief.

Es war – Detektivinspektor Greaper. Er war uns bis hierher entgegengefahren – mit einer Motordraisine.

Er quetschte uns die Hände.

„Wie freue ich mich, daß Sie all dem Unheil entronnen sind, meine Herren. – Wir müssen hier leider anderthalb Stunden liegen bleiben. Wir werden daher erst kurz vor 7 Uhr morgens in Bombay eintreffen. Aber – die acht Stunden Frist sind ohne weiteres bewilligt worden.“

Dann saßen wir ganz behaglich in unserem Abteil, hatten auf dem Tischchen vor uns allerlei gute Dinge stehen, Eß- und Trinkbares, und – sprachen nicht etwa über den Fall Trimsay. – Oh nein, das hatte sich Harald verbeten. Er wollte sich in Ruhe stärken.

Kurz vor der Abfahrt holte der Kellner das Geschirr. Harst erledigte die Bezahlung. Wir hatten eine ganz nette Zeche gemacht. Dann verließ unser Züglein den Bahnhof von Poona. Kaum brannten jetzt unsere Zigarren und Haralds Zigarette, als Greaper auch schon fragte:

„Was haben Sie also Günstiges für Trimsay erzielt, bester Harst?“

„Erzielt?! Das klingt so, als ob ich dabei weiß Gott was geleistet hätte. Das ist nicht der Fall. Die halbe Aufklärung des Falles fiel mir als reife Frucht in den Schoß.“ Er berichtete von den Vorgängen in der Vorhalle, von dem erneuten Versuch, Frau Trimsay zum Sprechen zu zwingen und erläuterte deren unzusammenhängende Antworten folgendermaßen:

„Frau Trimsay hat sich offenbar zum Schein mit dem Armenier auf einen Flirt eingelassen. Dabei war von vornherein ihre Absicht, Tschirukoff später zu ermorden und ihm seine Brieftasche zu rauben, in der er fraglos eine Schuldurkunde stets bei sich trug, die Robert Trimsay nie hätte einlösen können. – Es handelt sich hier also um ein Drama ganz eigener Art. Frau Evelyn hat ihren Mann sicherlich über alles geliebt. Sie erkannte, daß der Armenier ihn völlig zu Grunde richten würde. Sie wußte aber auch, daß ihr verbrecherisches Vorhaben niemals bei ihrem Gatten Unterstützung finden würde. Sie mußte allein handeln. Sie nahm ruhig alles hin, was ihr durch den Flirt mit dem Armenier von seiten ihres Mannes an Unzuträglichkeiten erwuchs. Diese Frau muß einen eisernen Charakter haben. Sie strebte dem Ziele ohne jede Rücksicht zu. Sie kannte in ihrer Liebe zu ihrem Gatten nur einen Wunsch: ihn aus den Krallen des Wucherers zu befreien. – Sie schrieb dann Tschirukoff einen Brief und bestellte ihn an jenem Abend gegen elf Uhr in den Pavillon. Den Dolch nahm sie mit. Als der Armenier ahnungslos erscheint, stößt sie zu, trifft aber schlecht. Tschirukoff ruft um Hilfe. Sie muß fliehen. Der Dolch entfällt ihr. Da begegnet sie – wahrscheinlich oben auf der Treppe zum Pavillon – einem anderen Manne, läuft an ihm vorüber, entkommt. Dieser Andere aber greift den Dolch auf und stößt ihn dem Wucherer ins Herz, raubt die Brieftasche und entkommt gleichfalls –“

Harald nahm eine frische Zigarette.

„So, und nun beginnt die Tragik dieses Falles, die ungeheure Tragik. – Robert Trimsay war seiner Frau nachgeschlichen – aus Eifersucht. Er wird von den Dienern Tschirukoffs gesehen. Der Dolch wird als sein Eigentum erkannt. Schon vor seiner Verhaftung muß er sich nun diese in der Polizeidirektion ausgestellte Waffe angesehen haben; weiter muß er gewußt haben, daß er verhaftet werden würde. Es kommt zwischen dem Ehepaar zu einer Szene. Frau Evelyn gesteht alles. Aber – er glaubt ihr nicht. – Und nun, Greaper, nun das tragische Moment: Robert Trimsay muß angenommen haben, daß seine Gattin ihn tatsächlich mit Tschirukoff hintergangen hat, daß sie den Dolch zu dem Rendezvous mitnahm, um die Waffe zu irgend welchen dunklen, gegen ihn selbst gerichteten Absichten zu benutzen. Er droht Evelyn mit seinem Fluche, wenn sie eingestehen sollte, daß sie im Pavillon gewesen. Er will eher die Schmach der Anklage wegen Mordes als die andere ertragen, daß sein Weib ihm untreu geworden –“

„Also deswegen!“ rief Greaper jetzt. „Deswegen! Kein Mensch, der die Trimsays früher kannte, hat begriffen, daß Robert Trimsay seine Frau so selten während seiner Untersuchungshaft sehen wollte. Ich selbst habe einmal miterlebt, wie sie sich im Zimmer des Untersuchungsrichters gegenüberstanden. Trimsay schaute nicht auf, hat Frau Evelyn gar nicht beachtet. Und sie – sie sah ihn immer so flehend an, hat dann einen Weinkrampf bekommen und –“

„Mithin stimmt das alles,“ sagte Harald, den Inspektor unterbrechend. „Mithin ein Kriminalfall, der, was die seelischen Momente betrifft, einzig dastehen dürfte. Sobald Frau Evelyn erwacht ist, werden wir ihr nun den ganzen Sachverhalt auf den Kopf zusagen. Sie wird nicht leugnen.“

Greaper blies nachdenklich den Zigarrenrauch gegen die elektrische Lampenglocke. „Meinen Sie, daß sie ihren Mann hätte hinrichten lassen?“ fragte er Harst.

„Nein – niemals! Sie würde fraglos in letzter Stunde eingestanden haben, was sie zu gestehen hatte.“

„Ja, das denke ich auch,“ nickte der Inspektor. „So – und der Andere, der Mörder?“

„Natürlich eines der Opfer des Wucherers,“ erklärte Harald sehr bestimmt. – „Wissen Sie, Greaper, wen Tschirukoff alles in den Klauen hatte? War jemand darunter, der ein Rennauto besitzt?“

„Rennauto?“ – Greaper kannte ja die Einzelheiten der Attentate noch nicht. – „Nein, einen Rennwagen besitzt niemand von den Leuten, die hier in Frage kommen.“

Harald berichtete nun von dem Rennauto mit dem neuen, linken Hinterreifen. „Ich bin überzeugt, Greaper, diese beiden Attentäter sind in Bombay zu Hause. Und einer von ihnen ist der Mörder.“ –

Auch die Perserin, die Bogenschützin, hatte er jetzt erwähnt. Greapers Stirn legte sich in Falten. Er sann angestrengt nach.

„Halt – nun hab’ ich’s, Harst!“ rief er dann. „Im Varietee Olympia in Bombay trat vor einer Woche noch eine persische Akrobatentruppe auf. Unter diesen befand sich auch eine Bogenschützin, ein junges, hübsches Mädchen. Sie schoß famos. Ihre Kunstfertigkeit war wirklich staunenerregend. Man munkelte damals in Bombay, daß Lord Edward Ralling, ein Lebemann mit etwas fragwürdigem Ruf, mit der Perserin ein wenig flirte –“

„Ralling!“ entfuhr es mir. „Ralling! Das war ja derselbe Herr, den Erverlyn auf dem Bahnhof in Bangalore getroffen hat!“

Harald legte dem Inspektor die Hand auf den Arm.

„Greaper, noch eine Frage. Dann – haben wir den Mörder und auch die Attentäter. – Hat Ralling einen Freund, der ein Rennauto besitzt?“

„Ja, ja!“ stieß Greaper erregt hervor. „Ja – es ist der Inhaber einer Auto-Niederlage der Prosby-Werke in London. Auch ein Lebemann, auch ein Spieler und Weiberheld. Artur Lewis heißt er, – ein sehr langer, dünner Mensch.“

Harald lehnte sich zurück.

„Wir haben sie, Greaper!“ sagte er ruhig. „Die Perserin als Rallings Geliebte half den beiden. Hatten Ralling und Lewis mit Tschirukoff mal geschäftliche Beziehungen?“

„Ja, Ralling bestimmt.“

„Dann ist er der Mörder des Armeniers. Er wohnt in Bombay dauernd?“

„In der Nähe der Stadt, am Westabhange des Kumbala Hill haust er in einer halb verfallenen Ruine. Er nennt sich Kunstmaler. Ein hübscher, schlanker, vornehmer Mann. Nur bodenlos leichtsinnig.“

„Und Artur Lewis?“

„Oh – ein ganz unbedeutender Mensch. So einer, der sich durch die Freundschaft mit Ralling sehr geehrt fühlt.“ –

Als der Morgen graute, erschien Frau Evelyn. Der lange Schlaf hatte sie erfrischt. Man erkannte jetzt, daß sie vor dem tragischen Vorfall im Pavillon sehr schön und reizvoll gewesen sein mußte. – Harald hielt ihr nun alles das vor, was wir jetzt über die Geschehnisse der Mordnacht wußten. Und – jetzt gestand sie unter Strömen von Tränen ein, daß Harsts Theorie durchaus richtig war. Ihr Mann hatte ihr tatsächlich keinen Glauben geschenkt, hatte sich für betrogen gehalten und ihr mit seinem Fluche gedroht, wenn sie das, was er als Lügengespinst ansah, dem Gericht mitzuteilen und ihn dadurch bloßzustellen wage.

„Ich hätte Robert im letzten Moment trotzdem gerettet,“ erklärte sie dann. „Ich besaß ja die Beweise für meinen Plan in Gestalt von Briefen, die mir der Armenier zugestellt hatte. Ich besitze sie noch. Ich hätte sie dem Generalstaatsanwalt eine Stunde vor der Hinrichtung vorgelegt. Aber ich wollte doch zunächst versuchen, ob ich Robert nicht ohne dies Geständnis retten konnte. – Der Mann, dem ich auf der Treppe des Pavillons begegnete, trug offenbar einen falschen Bart. Er war wie ein Inder gekleidet. Ich habe Robert über alles geliebt. Oh – was habe ich nur gelitten!“

„Kennen Sie Lord Ralling oder Artur Lewis persönlich, Mistreß Trimsay?“ fragte Harald dann.

„Nur Lewis. Er verkehrte mit meinem Manne. Sie hatten geschäftlich miteinander zu tun.“

„Haben Sie Lewis gegenüber von Ihrer Absicht gesprochen, nach Bangalore zu reisen?“

„Ja, ich traf ihn, als ich von Ihnen, Inspektor Greaper, zurückkehrte. Sie hatten mir doch den Empfehlungsbrief mitgegeben. Und da sagte ich so hoffnungsfroh zu Lewis, daß ich Harald Harst bitten würde, mir zu helfen –“

„Ah – also daher konnten die Schurken vor Ihnen in Bangalore sein!“ meinte Harald. „So – jetzt ist das letzte Glied der Kette ergänzt. Jetzt brauchen wir nur noch zuzupacken.“ –

Genau fünf Minuten nach 7 Uhr morgens waren wir in Bombay. Harst hatte Greaper geraten, erst eine Weile nach uns auszusteigen. „Vielleicht ist einer der Schufte auf dem Bahnhof als Spion,“ erklärte er.

Wir gingen mit Frau Trimsay zunächst in den Wartesaal. Kaum hatten wir Platz genommen, als sie uns zuflüsterte: „Ich habe Lewis gesehen. Er stand hinter einer Säule des Vorbaus –“

Harst stand auf und ging wieder hinaus. Er kam gerade dazu, als Greaper Artur Lewis verhaftete, der durch eines der Fenster des Wartesaales nach uns ausgespäht hatte.

Lewis war ein jämmerlicher Waschlappen. Auf der Polizeidirektion brach er völlig zusammen und gestand alles ein, stellte sich aber als den Verführten hin. Ralling hätte die Perserin niedergeschossen, hätte auch nach uns ins Zimmer hinein gefeuert; Ralling ermordete den Lokomotivführer, den Heizer und den Schaffner, behauptete er. – Und – Harst glaubte ihm. Der ganze Mensch war ein zu klägliches Gebilde, um mit solcher Energie Leute beseitigen zu wollen.

Greaper hatte sofort Beamte nach Rallings Wohnung geschickt. Lewis meinte, Ralling müsse daheim sein. Aber man fand ihn nicht.

Robert Trimsay wurde sofort aus der Haft entlassen. Harst war es, der ihn davon überzeugte, daß er seiner Gattin nichts vorzuwerfen hätte, – nur das eine, daß sie aus allzu großer Liebe für ihn jenen Plan gefaßt hatte. –

Evelyn Trimsay ist heute wieder eine blühende, glückliche Frau. Sie mußte damals wegen Mordversuchs unter Anklage gestellt werden. Aber die Geschworenen sprachen sie frei. –

Wie und wo Harald Lord Edward Ralling fing, erzähle ich in

Die Brahma-Statue.

Die Brahma-Statue.

1. Kapitel.

Und doch überlistet.

Es war am Abend des Tages, an dem Robert Trimsay den Kerker als freier Mann verlassen und an dem Inspektor Greaper Artur Lewis zu einem Geständnis gezwungen hatte, was freilich nicht gerade schwer gewesen war.

Wir waren vorläufig bei Greaper abgestiegen. Er war Junggeselle und bewohnte im Stadtteile Castle unweit des Polizeigebäudes ein kleines Backsteinhaus, das in einem Garten einer engen Seitengasse lag.

Wir hatten uns erst einmal gehörig ausgeschlafen. Um ½8 abends nahmen wir dann ein Bad, kleideten uns an und gingen in den hübschen Garten hinab.

Der eine der Diener Greapers hatte uns gesagt, daß sein Herr hinten im Garten sei.

Der Detektivinspektor berichtete uns, was die Polizei alles unternommen hätte, um Lord Rallings habhaft zu werden.

„Ich war selbst zwei volle Stunden draußen in seiner Ruine und habe die drei bewohnbaren Räume dieses alten Steinkastens geradezu umgekrempelt, um irgend etwas zu finden, was mir einen Fingerzeig gegeben hätte, wo man ihn suchen könnte. Wir wissen ja von Lewis, daß die beiden mit dem Rennauto um 4 Uhr morgens hier in Bombay eintrafen. Ralling hat denn auch fraglos sein seltsames Heim auf den Westabhängen des Kumbala Hill (eine Hügelkette nordwestlich von Bombay parallel der Meeresküste) aufgesucht. Sein Bett ist jedoch nicht benutzt. Er hielt sich zwei indische Diener. Auch diese sind spurlos verschwunden. Ja, denken Sie, was ich dort fand: in einem Kämmerchen mit einer Geheimtür, das von Rallings Atelier aus zugänglich ist, lagen allerlei Dinge, die hier in Bombay im letzten Jahre als gestohlen gemeldet worden sind. Dieser Mensch hat ein vollständiges Doppelleben geführt. Er verkehrte in der besten Gesellschaft. Er war eine jener bestechenden Erscheinungen, die überall gefielen. Er trieb jeden Sport. Aber – er spielte, und er spielte mit Pech. Die Bombayer Hautevolee wird schöne Augen machen, wenn sie jetzt erfährt, daß dieser Ralling nichts als ein Gentleman-Einbrecher war.“

„Hm – Gentleman-Einbrecher?!“ meinte Harst. „Er ist in meinen Augen ein Mörder, für dessen Untaten sich keinerlei Entschuldigungsgründe finden lassen. Ich würde diesen Schurken bei dem geringsten Widerstand genau so kaltblütig erschießen, wie er es – aber als Verbrecher – mit anderen tat.“

„Ja – wenn Sie ihn finden, bester Harst,“ sagte Greaper ernst. „Doch ich fürchte, er wird uns entwischen – für immer.“

Wir standen vor einem der Orchideen-Beete. Rechts von uns, etwa sechs Schritt entfernt, war ein dichtes Gebüsch. Aus diesem Gebüsch ragte eine verwitterte, mindestens fünf Meter hohe Brahma-Statue heraus. Sie stellte den Gott in der üblichen Haltung mit untergeschlagenen Beinen dar. Die Figur bestand aus blaugrauem, offenbar gebranntem Ton und war stark beschädigt. Die Nase fehlte, ebenso ein Teil des diademartigen Kopfputzes. Sie mochte einst in grellen Farben bemalt gewesen sein. Diese Farben hatten sich aber nur in den Falten und Vertiefungen noch gehalten. Der über die Büsche hinwegragende Kopf und die Brust sahen daher wie gestreift aus. –

„Ich werde ihn finden,“ erklärte Harst nun. „Denn ich habe bisher noch stets gefunden, was ich suchte.“

Das klang durchaus nicht wie Prahlerei aus seinem Munde. Er hatte ja recht: ihm war bisher noch kein Verbrecher entgangen.

Jetzt nun geschah das, was wir drei niemals auch nur im entferntesten geahnt hatten:

Die Büsche rechts von uns rauschten. Wir drehten uns um. Dort stand ein schlanker, mittelgroßer Europäer, bartlos, schmales Gesicht, sonngebräunt, im karierten Sportanzug, eine ebensolche Mütze auf dem Kopf.

In der lässig erhobenen Rechten hielt er eine Pistole mit ziemlich langem Lauf.

„Guten Abend, meine Herren,“ sagte er sehr höflich: „Ich warne Sie vor jeder Bewegung. Ich schieße nie vorbei. Inspektor Greaper kennt mich. Mein Name ist Edward Ralling. Ich war Ohrenzeuge Ihres Gesprächs, meine Herren. Es freut mich, daß Sie mich richtig einschätzen, Mr. Harst. Menschenleben spielen bei mir tatsächlich keine Rolle.“

Er machte eine kleine Pause.

Ich gab damals für unser Leben keinen Pfifferling. Ralling konnte uns niederschießen und verschwinden. Dann war er seinen schlimmsten Verfolger, Harald Harst, los.

„Ich möchte diese Unterredung nicht zu lange ausdehnen,“ fuhr Edward Ralling fort. „Der Zweck meiner Anwesenheit ist der, Sie zu ersuchen, Mr. Harst, sich mit meiner Person in keiner Weise weiter zu beschäftigen. Ich weiß, Sie sind Gentleman. Wenn Sie mir, gleichzeitig für Ihren Freund Schraut, versprechen, nicht nach mir zu suchen, schone ich Sie beide. Inspektor Greaper ist für mich ungefährlich. Er ist fraglos ein sehr tüchtiger Beamter, aber ich habe ihn ja nun schon, was die vielen Einbrüche im letzten Jahre betrifft, so gründlich an der Nase herumgeführt, daß er hier ganz ausscheidet. Mit Ihnen beiden liegt die Sache anders. – Ich bitte Sie also, Mr. Harst, sofort zu erklären, ob Sie die verlangte Zusage abgeben wollen. Ich gestatte Ihnen jedoch nur ein Ja oder Nein, keine sonstigen Bemerkungen. Antworten Sie mit Nein, dann sehe ich mich genötigt, sofort abzudrücken. Dann müssen Sie alle drei daran glauben.“

Mir trat der kalte Schweiß auf die Stirn.

Dieser Mensch da, der im rechten Auge ein randloses Monokel trug und mit uns redete, als handelte es sich um die gleichgültigsten Dinge von der Welt, drohte fraglos nicht umsonst.

Was würde Harald tun? Würde er sich auf diese Weise zwingen lassen, dieses Versprechen zu leisten? Es wäre doch ein Wahnsinn gewesen, hier mit Nein zu antworten und etwa anzunehmen, Ralling würde so großmütig sein und nicht schießen?!

Da kam uns Greaper zu Hilfe.

„Lord Ralling,“ sagte er mit vor Erregung bebender Stimme, „Sie sind nicht nur ein Mörder, sondern auch ein jämmerlicher Feigling –“

Was er weiter noch diesem hartgesottenen, eleganten Schurke vorwarf, darauf achtete ich nicht mehr.

Ich stand etwa einen halben Schritt rechts hinter Harst. Unwillkürlich waren meine Augen nun auf sein Gesicht, auf seinen Mund gerichtet, der doch die Entscheidung fällen sollte.

Und da sah ich nun etwas, das meine Aufmerksamkeit von Greapers gereizten Worten völlig ablenkte.

Haralds Blicke gingen jetzt nämlich offenbar an Ralling vorüber und hingen an einer Stelle des Gebüsches rechts von ihm. Er starrte so intensiv dorthin, daß dies auch Ralling nicht entgehen konnte.

Auch ich schaute nach jener Stelle. Ich sah dort auf einem Ast etwa anderthalb Meter über der Erde eine kleine, graugrüne Gestalt hocken: Greapers zahmen Affen namens Charly, ein sehr zutrauliches, kluges Tierchen.

Dieser Affe war’s, den Harald so durchdringend anstarrte.

Mein Blick wanderte nun blitzschnell wieder nach Harsts Gesicht zurück. – Weshalb schenkte er Charly diese Beachtung?

Da – ich bemerkte, wie seine Augen sich weiteten, wie etwas wie ein triumphierendes Lächeln um seinen Mund flog.

Dann – dann regte Charly sich. Die Blätter und Zweige raschelten.

Und nun gewahrte ich auch, daß Rallings Antlitz Unruhe und Besorgnis ausdrückte. Er hatte bemerkt, daß Haralds Blicke an den Büschen neben ihm hafteten, hatte nun auch das Geräusch gehört. Umzudrehen wagte er sich nicht. Dann hätte er uns aus den Augen verloren.

Da – ein Neues wieder: Harald rief Ralling zu:

„Die Partie steht jetzt gleich, Lord Ralling. Hinter Ihnen befindet sich Greapers Diener Tschama mit gespanntem Revolver. Jetzt rate ich Ihnen, keine Bewegung zu machen! Schießen Sie, schießt Tschama auch!“

Der zahme Affe kletterte höher. Wieder rauschten die Blätter.

Edward Ralling stand mit fest zusammengepreßten Lippen da. Sein rechter, erhobener Arm schwankte leicht. Man sah ihm an, was alles jetzt in ihm vorging.

„Die Partie steht gleich,“ fuhr Harald fort. „Das heißt: Sie können einen von uns erschießen. In demselben Moment drückt aber auch Tschama ab. Sie verlieren also das Leben, weil Sie ein Leben auslöschen. Wir wollen, denke ich, unter diesen Umständen uns dahin einigen: Wir versprechen Ihnen, Sie jetzt entkommen zu lassen, nachdem Sie Ihre Pistole vor sich auf die Erde geworfen haben. – Greaper, Sie sind doch einverstanden?“

Der Inspektor bewies Talent.

„Hm,“ brummte er wie widerwillig, „eigentlich ist das Unsinn, Mr. Harst –“

„Gestatten Sie!“ rief Ralling da. „Es ist kein Unsinn. Einer von Ihnen beißt bestimmt ins Gras.“

„Gut, meinetwegen,“ knurrte Greaper.

„So – dann gebe ich Ihnen also die Zusicherung,“ erklärte Harst, „daß wir Sie erst nach einer Stunde verfolgen werden. Werfen Sie mir Ihre Pistole vor die Füße –“

Und – Ralling tat es wirklich.

Harald hatte sich gebückt, hielt die Waffe nun in der Hand.

„Noch einen Moment, Lord Ralling –“

Der hatte sich bereits umgeschaut, hatte nichts als den zahmen Affen bemerkt, erkannte, daß er überlistet worden war und fuhr mit einem Fluche wieder herum.

„Lord Ralling,“ fügte Harald sehr ernst hinzu. „Unser Versprechen gilt, auch wenn kein Diener hinter Ihnen stand! Aber – denken Sie jetzt daran: wir beide haben seit heute noch eine persönliche Rechnung wettzumachen. Ich weiß, Sie hätten uns drei niedergeschossen, wenn ich mit Nein geantwortet hätte. Sie verdienen keine Schonung. – Heben Sie jetzt die Arme hoch. Gehorchen Sie! – Schraut, untersuche seine Taschen, ob er noch eine Schußwaffe bei sich hat.“

Ich tat es. Ich fand nichts, nur ein Dolchmesser.

„Das mag er behalten,“ meinte Harst. „So – nun verschwinden Sie, Lord Ralling. Nach fünf Minuten suchen wir den Garten nach Ihnen ab. Und nach einer Stunde beginnt – die Treibjagd auf Sie!“

Ralling ließ die Arme sinken, zog die Mütze und verbeugte sich.

„Mr. Harst, Sie sind ein Gentleman. Das habe auch ich heute am eigenen Leibe erfahren. Sie hätten mich festnehmen können. Ich glaubte tatsächlich, es stände jemand hinter mir in den Büschen. Sie haben diese Szene so glänzend gespielt, daß ich mich auch ergeben hätte, wenn Sie angedeutet haben würden, der – nicht vorhandene – Diener würde vielleicht auch zuerst mir eine Kugel in den Hinterkopf jagen. – Leben Sie wohl, Mr. Harst. Ich werde Ihren Weg nicht mehr kreuzen, Ihnen nicht nachstellen. Mein Wort als englischer Lord darauf!“

Er setzte die Mütze auf, ging um das Gebüsch herum einen Seitenweg entlang und entschwand unseren Blicken.

Wir schritten langsam dem Hause zu.

„Na – was sagen Sie zu Ralling, bester Harst?“ fragte Greaper. „Nun kennen Sie ihn ja. – Übrigens: die Sache soeben haben Sie wieder glänzend gemacht!“ Greaper lachte. „Ich gebe ehrlich zu, ich wäre auf die Idee nie gekommen!“

Harald hatte Charly auf dem Arm und streichelte ihn.

„Der kleine Kerl hat uns aus der Patsche geholfen, Greaper! – Hm – was ich zu Ralling sage?! Darüber möchte ich später mal mit Ihnen reden.“

„Werden Sie mir helfen, ihn zu fangen?“ – Greaper fragte das so hastig, als ob er fürchtete, Harald könnte anderen Sinnes geworden sein.

„Gewiß. Meinen Sie, mich beeinflußt Rallings Ehrenwort, mir nicht nachzustellen?! – Durchaus nicht!“

Er zog die Uhr.

„Noch anderthalb Minuten, Greaper. Dann suchen wir im Garten nach seinen Spuren. Wir müssen doch feststellen, wie er hier in diesen von Gebäuden umschlossenen kleinen Park eingedrungen ist.“

2. Kapitel.

Das Geheimnis des alten Fischers.

Es war jetzt genau 10 Minuten nach acht Uhr abends. Auch ich hatte nach der Uhr geschaut.

Der Diener Tschama, dessen „Geist“ Harald vorhin zitiert hatte, kam uns entgegen und meldete, daß die Abendmahlzeit angerichtet sei.

„Wir haben noch etwas vor, Tschama,“ erklärte Greaper. „Der Koch soll die Speisen warm halten. Nach zwanzig Minuten sind wir zur Stelle. Da – nimm Mr. Harst den Affen ab und sperre ihn ein.“

Der Inder kehrte um und trug Charly davon.

„So – nun vorwärts!“ sagte Harald lebhafter. „Es ist gerade noch hell genug für diese Art Arbeit.“

Wir fanden nach kurzer Zeit die Stelle, wo Ralling über die hohe Mauer eines Nachbargrundstückes geklettert war. Dort stand eine verkümmerte Fächerpalme, deren Stamm sich oben an den Mauerrand gelehnt hatte. Im Grase am Fuße des Stammes waren Fußspuren von Stiefeln mit Absätzen zu bemerken. Von der bereits stark verwitterten, etwa fünf Meter hohen Mauer waren von oben Ziegelstückchen herabgefallen.

„Hinter der Mauer liegt der Hof der Firma Jefferson, Reisexport-Geschäft,“ erklärte Greaper. „Die Mauer ist nicht lang, wie Sie sehen. Der Hof zieht sich aber bis zum Geschäftshause der Firma hin.“

Harald nickte. „Das da links ist wohl der Reisspeicher?“ fragte er dann.

„Ja. Rechts wird der Hof von der Hinterfront des Olympia-Theaters begrenzt.“

„Dann können wir ja umkehren,“ meinte Harst. „Ich habe Hunger. Ralling dort auf dem Grundstück zu suchen, ist zwecklos. Er ist fraglos längst über alle Berge. Außerdem ist ja auch die ihm gewährte Stunde noch nicht verstrichen. Ist sie um, geben Sie Ihren Leuten telephonisch Befehl, mal die Baulichkeiten der Firma Jefferson ganz genau zu durchstöbern. Es ist immerhin wichtig zu erfahren, wie Ralling von da auf die Straße gelangt ist.“

Wir setzten uns auf die Veranda, die Greaper nach dem Garten zu hatte anbauen lassen. Daß das Backsteinhaus sehr alt war, habe ich schon erwähnt. Es stammte noch aus der Zeit, als Bombay kaum 40 000 Einwohner hatte, aus dem Jahre 1830. Heute zählt die Stadt 750 000 Bewohner, darunter 12 500 Europäer, also eine verschwindend geringe Anzahl gegenüber den Farbigen.

Bei Tisch teilte uns Greaper mit, daß die Bombayer Zeitungen die Anwesenheit Harsts bereits in den Abendausgaben zusammen mit der sensationellen Wendung in dem Mordprozeß Trimsay durch spaltenlange Artikel gebührend gewürdigt hätten.

„Nun werde ich von Reportern überlaufen werden,“ seufzte Harst.

Greaper lächelte. „Waren schon da, die Herren. Aber Tschama als Türhüter hat strengen Befehl, jeden abzuweisen.“

Bei Tisch bediente ein anderer Diener. Greaper hatte im ganzen sechs. Drei davon waren jedoch nebenbei Geheimpolizisten. Die Leute schliefen in einem Anbau, den Greaper ebenfalls erst hatte errichten lassen, als er vor sechs Jahren das Grundstück erwarb.

Wir aßen gerade delikate Brathühnchen, als eine recht unangenehme Störung eintrat.

Der Diener stand abseits an dem Anrichtetisch und tat Eis in einen Sektkühler. Plötzlich rief er uns zu:

„Dort – ein Fremder befindet sich im Garten –“

Es war inzwischen dunkel geworden. Greaper hatte auch der Dienerschaft mitgeteilt, daß der gesuchte Mörder Ralling sich vorhin eingeschlichen gehabt hätte, und hatte sie ermahnt, den Garten scharf zu beobachten. Sowohl die drei eigentlichen Diener als auch die drei Detektive waren junge, stattliche Menschen und durchaus nicht furchtsam.

Kaum hatte der Diener diesen Warnungsruf ausgestoßen, als er auch schon blitzschnell und sehr geistesgegenwärtig nach dem an dem einen Verandapfeiler angebrachten Lichtschalter sprang und die beiden Lampen über dem Tische ausdrehte.

Das Licht erlosch, und wir schoben unsere Stühle zurück, standen auf und blickten den hellen Hauptweg entlang, der mit Muschelkies bestreut war.

Dann auch schon Haralds Stimme:

„Halt – bleiben Sie stehen!“

Die Gestalt – es war offenbar ein Inder – verharrte denn auch regungslos.

„Wer sind Sie?!“ rief Harald wieder.

Inzwischen hatten sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Ich erkannte, daß es fraglos ein älterer Hindu der ärmeren Volksschichten war.

„Sahib, der Diener hat mich viermal fortgewiesen,“ erklärte der Mann demütig. „Ich wollte Sahib Harst etwas erzählen –“

„Ein Reporter,“ flüsterte Greaper. „So ein ganz gerissener, der sich verkleidet hat!“

„Wie heißt Du, und was bist Du?“ wollte Harst wissen.

„Ich heiße Tomar, Sahib. Ich bin Fischer. Ich wohne am Strande unweit des Mahalukschmi-Tempels.“

„Was wolltest Du von mir, Tomar? Ich bin Harald Harst.“