Hauptmenü

Sie sind hier

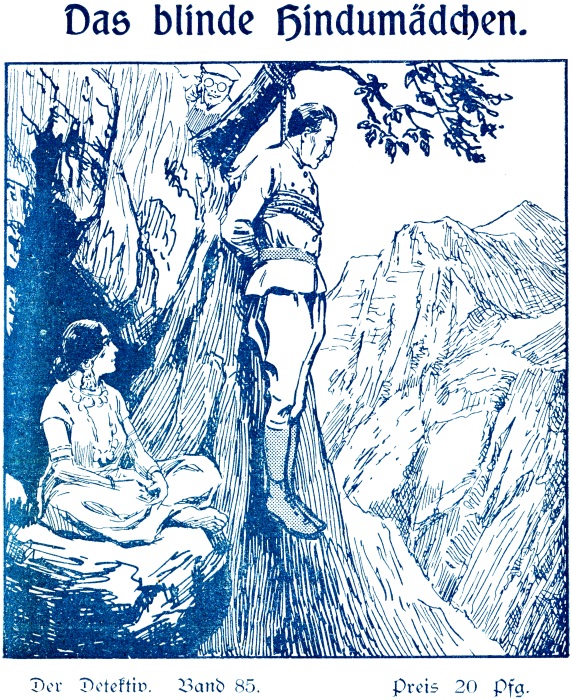

Das blinde Hindumädchen

Der Detektiv

Kriminalerzählungen

von

Walther Kabel.

Band 85:

Das blinde Hindumädchen

Nachdruck verboten. Alle Rechte einschließlich Verfilmungsrecht vorbehalten. Copyright by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin 26, – 1923.

Druck: P. Lehmann G. m. b. H., Berlin

1. Kapitel.

„Es ist heute morgen nach dem Regen etwas kühler. Wir könnten einen Spaziergang unternehmen,“ sagte Harald Harst zu mir, als wir uns vom Frühstücktisch erhoben.

Wir weilten damals seit Tagen in dem wundervollen Prachtbau von Burg eines der eigenartigsten Menschen, dem wir je begegnet waren, eines Mannes von seltener Energie, kaufmännischem Scharfblick und abenteuerlichem Unternehmungsgeist. Leider waren ja die Charaktermerkmale Hektor Olgerdyns mit diesen vorzüglichen Eigenschaften nicht erschöpft, wie dem Leser des vorigen Bandes noch in Erinnerung sein dürfte. Dieser weitschauende Begründer der größten Kamelzüchterei Zentralindiens, dieser geschmackvolle Erneuerer der uralten Radschputenburg Tallamara, mitten in der Thar-Wüste gelegen, war nebenbei einer der gefährlichsten Störenfriede der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Daß ihn schließlich die Büchsenkugel Lord Allan Breßforts tot niedergestreckt hatte, war immerhin für ihn ein anständigeres Ende als etwa der ihm gebührende Hanfstrick des Henkers.

Die Burg Tallamara beherbergte uns also an jenem Tage, wo mein Freund plötzlich das Bedürfnis nach einem Morgenspaziergang verspürte.

Harst hatte bis dahin am Frühstückstisch in alten Pergamentrollen herumgestöbert, die er am Tage vorher in einem wurmstichigen Schrank eines der Ecktürme der Burg entdeckt hatte. –

Wir nahmen unsere Sportmützen und schritten die breite Freitreppe in den Hof hinab. Hier begrüßte uns Mr. Jenningson, der langjährige Tierarzt der Kamelzüchterei jenes Olgerdyn, dessen Tochter nunmehr sowohl die Burg als auch die weiten Ländereien geerbt hatte.

„Morgen, Jenningson,“ meinte Harald und drückte dem Tierarzt kräftig die Hand. „Sie kommen mir wie gerufen. Sie kennen doch die nähere Umgebung von Tallamara wie Ihre eigene Tasche. Gibt es hier ein Tal oder überhaupt einen Ort, den die Bewohner der Thar-Wüste, die Radschputen, Duran Taiman, Steine der Tränen, nennen?“

Jenningson schüttelte den Kopf. „Habe nie davon gehört, Mr. Harst. Aber ich würde Ihnen raten, mal nach dem Radschputendorfe Girwali hinüberzupilgern, das ja in einer halben Stunde zu Fuß bequem zu erreichen ist. Dort leben ein paar sehr alte Bhats. Die können Ihnen vielleicht Auskunft geben.“

Unter Bhat versteht man in Radschputana einen gelehrten Mann, der Priester, Zeichendeuter, Arzt und noch manches andere ist. Der Einfluß dieser Bhats, auch Tscharans genannt, übertrifft hier den der eigentlichen Priester, der Brahmanen, ganz bedeutend.

„Sehen Sie, Jenningson,“ lächelte Harst, „genau dasselbe wollte auch ich soeben tun: wir wollten nach Girwali.“

Ah – nach Girwali! Es würde also fraglos kein harmloser Spaziergang werden! Mit den Duran Taiman, den Steinen der Tränen, mußte es eine besondere Bewandtnis haben.

Wir verabschiedeten uns von Jenningson und waren zehn Minuten später in einem der Riesengehege, wo die Rassekamele der Züchterei gehalten wurden. Wir kürzten unseren Weg bedeutend ab, wenn wir es passierten.

Ich hatte Harald natürlich gefragt, was es mit den Duran Taiman auf sich hätte.

„Weiß ich nicht, mein Alter,“ hatte er erwidert. „Ich fand diese Bezeichnung in einem der Pergamente, das ich leider nur in Bruchstücken ins Deutsche übertragen konnte, da scheinbar irgend ein Käfer das Pergament übel zugerichtet hatte. Hier – dies sind die Bruchstücke. Ich habe sie auf diesen Briefumschlag geschrieben.“

Ich las folgendes:

Paschkur dar Singri, Fürst von Bikaner, hat als – Ermordung der Einzieher der Maissteuer – von Chattagarh – niedermachen lassen. Seitdem heißt – Duran Taiman. Der Bhat des Fürsten Paschkur berichtet, daß damals vor dem Blut, die Frauen aus Chattagarh ihre – in den – Brunnen –, so daß der Fürst, dessen Habgier berüchtigt – verlustig ging. In jenen – noch immer – verborgen sein, ohne daß es – Nichts hat die Seelen der Männer, denen – als gerade die Hoffnung – Duran Taiman bewahrten ihre –, und – nichts gefunden.

„Hm,“ meinte ich, „das klingt ja wie ein düsteres Geheimnis.“

„Ist es auch ohne Zweifel. Wir werden in dem Dorfe Girwali –“ – Er unterbrach sich. „Ah – ein Kampf zwischen zwei Kamelhengsten!“ rief er lebhafter. „Ein seltenes Schauspiel! Wer traut wohl diesen so melancholisch dreinblickenden Tieren eine so rasende Wut zu! Da – der kleinere Hengst hat dem anderen wahrhaftig ein großes Stück Haut herausgebissen!“

Die beiden Kämpfer hatten sich jetzt auf den Hinterbeinen aufgerichtet, hielten sich gleichsam umklammert. Sie bluteten bereits aus verschiedenen Bißwunden.

Die übrige Herde, gut fünfhundert Kamele, hatte einen weiten Kreis um sie gebildet.

Wir standen im Schatten von ein paar Palmen. Der Anblick der in ihrer Wut fast abschreckend wirkenden beiden Tiere fesselte uns derart, daß wir gar nicht bemerkten, wie ein greisenhafter Hindu, der bisher Kameldünger in einen Handkarren gesammelt hatte, sehr behende für sein Alter herbeigelaufen kam. Erst als er an uns vorüberhastete, wurden wir gewahr, daß er offenbar die Absicht hatte, die beiden Hengste zu trennen.

Unwillkürlich rief ich ihm eine Warnung zu. Die Kämpfer bearbeiteten sich jetzt, hinten auskeilend und den Kopf tief gesenkt, mit den Hinterhufen.

Seltsam genug: Harald legte mir rasch die Hand auf den Arm.

„Laß den Greis nur machen!“ meinte er. „Warte ab!“

Noch seltsamer: der Alte blieb dicht neben den Tieren stehen und zog eine jener Bambusflöten aus dem Gewand, wie sie die Kameltreiber der Karawanen in der Thar zu ihrer Unterhaltung mit sich zu führen pflegen.

Er begann zu spielen. Erst ein paar schrille Töne, dann etwa acht Takte einer Art Melodie, eintönig, geradezu besänftigend in ihrer Tonfolge.

Diese acht Takte wiederholten sich dauernd.

Und – merkwürdig genug – es schien, als ob die Kamelhengste plötzlich seltener auskeilten, als ob ihre grimme Wut infolge dieser Musik nachließ.

Dann wandten sie die Köpfe nach dem Greise hin, verhielten sich eine Weile reglos und – leckten sich ebenso plötzlich gegenseitig die blutenden Wunden.

„Ein Bhat,“ sagte Harald leise.

Mir war die Kaste der Bhats nicht mehr fremd. Schon einmal hatten wir mit einem Bhat in Radschputana zu tun gehabt.

Als die Kamelhengste jetzt sogar nach verschiedenen Seiten der Herde wieder zutrabten, steckte der Alte die Bambusflöte wieder weg, machte kehrt und wollte im Bogen um uns herum zu seinem Karren zurück.

Harald rief ihn an, schritt auf ihn zu.

Jetzt erst sah ich so recht, wie hager und faltig das Gesicht des Greises und wie zerrissen sein mantelartiges, schmieriges Gewand war. Der weiße, lange Bart verlieh dem runzligen Antlitz etwas Ehrwürdiges. Aus den großen klaren Schwärmeraugen blitzten jedoch eine jugendliche Intelligenz und eine nicht alltägliche Energie.

Er musterte uns sehr scharf. Die stolze Haltung, die allen Radschputen eigen ist, war bei diesem mindestens siebzigjährigen Manne noch schärfer ausgeprägt. In dem Blick, der immer wieder über uns hinglitt, lag etwas wie hochmütige Verachtung.

Harst zog die Sportmütze zu ehrerbietigem Gruß. Dann fragte er:

„Du bist ein Bhat, ein Weiser?“

„Du sagst es!“ nickte der Greis. Er unterließ die übliche Anrede „Sahib“ (Herr). Auch das war bezeichnend für den Stolz des Alten.

„Darf ich wissen, wo Du wohnst?“ frage Harald weiter.

„Drüben hinter den Felshügeln in Girwali.“

„Auch wir wollen dorthin. Du hast hier Kameldünger für Dein Herdfeuer gesammelt. Dein Karren ist gefüllt. Wir werden Dir den Karren ziehen. Es dürfte Dir Mühe machen, ihn in dem tiefen Sande vorwärtszubringen.“

Der Alte schüttelte leicht den Kopf. Er schien angenehm überrascht zu sein, daß ein Europäer sich so weit herabließ, einen Karren zu ziehen. Das war für Indien, wo jeder Weiße sich ein paar Diener hält, etwas geradezu Unerhörtes.

„Es darf nicht sein, Sahib,“ meinte er. „Kein Inglisi (Engländer) tut so etwas.“

„Wir sind Deutsche,“ erklärte Harst einfach. „Wie heißt Du, mein Vater?“

„Omar dar Singri, Sahib.“

Dar Singri? – Ich horchte auf. Paschkur dar Singri war ja der Name jenes Fürsten von Bikaner, der mit dem Inhalt der zerstörten Urkunde irgendwie in Zusammenhang stand.

Auch über Harsts tief gebräuntes Gesicht glitt ein Ausdruck des Staunens. Er schwieg jedoch und schritt weiter auf den Karren zu. Als er die dünne Deichsel und den Zugstrick ergriff, suchte ihn der Greis beiseite zu drängen.

„Sahib, ein so berühmter Mann wie Du darfst Dich nicht so erniedrigen,“ meinte der Alte rasch. „Ich weiß, wer Ihr seid. Ihr habt Sahib Olgerdyn in der Thar umzingelt und die Karawanenstraßen wieder frei gemacht von den Bedrohungen durch die Räuber.“

Ich hatte schon mit angefaßt. Da Harald den Greis nur belustigt anlächelte, trat dieser zurück und stapfte dann neben uns durch den Sand.

Nach einer Weile begann Harst dann:

„Wir hörten in Tallamara, daß es hier einen Ort namens Duran Taiman geben soll. Weißt Du etwas darüber, Omar dar Singri?“

Die Wirkung dieser Frage war seltsam genug.

Der Alte blieb stehen und schaute Harst finster an – so finster und drohend, daß Harald schnell hinzufügte: „Du hast vielleicht gehört, daß ich es liebe, Geheimnisse besonderer Art aufzuklären. Ich möchte erfahren, was es mit den Steinen der Tränen auf sich hat.“

„Wer sprach zu Dir von den Duran Taiman?“ fragte der Bhat kurz.

„Ein Pergament,“ erwiderte Harald ebenso kurz.

Der Alte mochte dies „Pergament“ für die Bezeichnung einer bestimmten Berufsklasse halten. Er sann nach. Sein Gesicht hatte jetzt jede Spur von Freundlichkeit verloren.

„Schicke ihn mir,“ sagte er dann. „Ich muß mit ihm sprechen. – Dort kommt auch meine Urenkelin. Sie wird den Wagen ziehen. Ich danke Euch!“

Über eine von den Kamelen völlig zerstampfte Rasenfläche nahte sich ein braunes Hindumädchen.

Sie hatte in der Rechten einen langen Stock, den sie tastend bei jedem Schritt vor sich über den Boden gleiten ließ.

Man sah es aus der Ferne schon: sie war blind.

Trotzdem kam sie verhältnismäßig rasch näher. Sie trug das schwarze, straffe Haar in der Mitte gescheitelt und ein loses Gewand aus roter, feingesponnener Wolle. In den Ohrläppchen hingen breite, altertümliche Ringe mit Anhängern, die mit Steinen verziert waren. Um den Hals hatte sie zwei goldene Geschmeide aus antiken Münzen gelegt. Sogar die Unterarme waren mit Armbändern geschmückt.

Der Greis rief ihr etwas im Radschputendialekt zu. Daraufhin blieb sie stehen. Ihr Gesicht zeigte edle Züge. Die Augen waren fest geschlossen. Mir schien es, als ob die Lider stark entzündet wären.

Harald hatte Deichsel und Zugstrick losgelassen.

„Leb’ wohl, Omar dar Singri,“ meinte er nun. „Das Pergament wird zu Dir kommen. Ich merke, Du wünschest nicht, daß wir Dich begleiten. Wann soll das Pergament kommen.“

Der Greis achtete nicht darauf, daß Harst „das“ Pergament sagte. Er blieb bei dem Glauben, es handele sich um irgend eine Person.

„Heute abend,“ antwortete der Bhat wieder recht kurz. „Ihr könnt ihn begleiten.“

Dann ergriff er Deichsel und Zugstrick und fuhr davon – auf seine blinde Urenkelin zu.

2. Kapitel.

Harald sagte leise:

„Kehren wir um – zum Schein. Dort hinter jener Bodenwelle sind wir gedeckt.“

Ich war gespannt, was nun folgen würde.

Kaum hatten wir das Tal erreicht, als Harald zu laufen begann. Wir trabten die Senkung entlang nach Nordwest, kamen an den Drahtzaun des Kamelgeheges, überkletterten ihn, kamen in ein noch tieferes steiniges ehemaliges Flußbett und verfolgten es bis an die ersten Ausläufer der kahlen Felshügel nach Nordost hin. Hier nahmen uns nun die Anhöhen schützend auf. Nachdem wir eine Schlucht passiert und ein steiles Plateau erklommen hatten, konnten wir auf das in der Ebene liegende Dorf Girwali hinabblicken.

Wir hatten es vorgestern auf einem Spazierritt bereits kennengelernt. Es bestand aus dreißig Steinhütten, die sich um einen stark salzhaltigen Teich herumgruppierten. Es wohnten hier alles radschputische Viehzüchter, zumeist recht begüterte Leute, was man schon an der Sauberkeit der einzelnen Gehöfte erkannte.

„Bleiben wir hier oben,“ meinte Harald.

Er streckte sich hinter ein paar Distelsträuchern am Rande des Abhangs aus und holte sein Zigarettenetui hervor.

Ich lagerte mich neben ihm. Er bot mir eine Mirakulum an.

„Was hältst Du von dem Bhat?“ fragte er nach den[1] ersten Zügen.

„Schwer zu sagen. Jedenfalls muß er mit dem Geheimnis des Pergamentblattes vertraut sein.“

Harald nickte, knöpfte die Sportjacke auf und entnahm der Innentasche ein – Pergamentblatt, das dreimal gefaltet war.

„Sieh es Dir an – oder ihn, den Herrn Pergament,“ lächelte er gutgelaunt.

Das Lederblatt, etwa vierzig mal vierzig Zentimeter im Quadrat, war nur auf der einen Seite beschrieben. Ich konnte die altindischen Schriftzeichen nicht lesen. Für mich hatten lediglich die blaue Indigotinte und die Zierlichkeit der Buchstaben Interesse, außerdem die das Pergament durchziehenden großen Löcher, die zum mindesten ein Drittel der Schriftzeilen vernichtet hatten.

„Nicht wahr – künstlich!“ sagte Harald dann.

Ich schaute auf.

„Du meinst künstlerisch?“

„Nein – künstlich! Die Löcher nämlich. Der Käfer war ein Mensch, der zerstörende Käfer.“

„Ah – jemand hat das Pergament absichtlich so zugerichtet?“

„Fraglos! Damit das Geheimnis bewahrt bliebe.“

Ich prüfte die Löcher jetzt genauer.

„Ja,“ erklärte ich dann, „sie sind herausgeschnitten worden, und die Ränder hat man mit der Messerklinge beschabt, damit die Schnittflächen nicht allzu glatt erschienen. Außerdem sind diese Schnittflächen mit Schmutz leicht überzogen worden!“

„Ja – mit Staub, den man angefeuchtet hatte. – Ich möchte Dir nun auch die Vorgeschichte dieses Morgenspaziergangs erzählen, mein Alter. Gestern früh, als Du noch schliefst, sah ich den Bhat Omar Singri die Burg betreten und mit dem Hausmeister Tossan sprechen, der vor dem Alten in Ehrfurcht erstarb. Die beiden gingen dann über den Hof in den nördlichen Eckturm, wobei sie sich mehrmals scheu umblickten. Dies fiel mir auf. Sie kehrten erst nach einer halben Stunde zurück. Der Bhat verließ die Burg, und Tossan, der alte Hausmeister, betrat den Turm abermals, erschien sehr bald wieder und schloß die Turmtür ab. Den Schlüssel nahm er mit. Als Tossan mittags im Städtchen Tallamara Einkäufe machte, besuchte ich den Turm, fand im oberen Gemach drei Schränke und öffnete sie ebenfalls mit einem Dietrich. Ein paar winzige Pergamentschnitzel auf dem Steinboden des Gemachs hatten mir bereits so ungefähr verraten, was Tossan und der Bhat hier getrieben hatten. In einer Mappe – Du weißt, daß Olgerdyn sich auch als Altertumsforscher betätigte – entdeckte ich dieses Blatt. Auf dem Schildchen der Mappe stand:

24 Stück Pergamentblätter,

und darunter kurze Angaben über ihr vermutliches Alter.“

Ich hörte ganz andächtig zu.

„Tossan und der Bhat hatten also,“ fuhr Harald fort, „dieses eine, gerade das älteste Blatt beschädigt, eben die Löcher hineingeschnitten. Olgerdyn hat es fraglos nicht entziffern können, da die Schriftzeichen dieser Art sehr selten sind. Hätte er es entziffert, und damals war ja noch der ganze Text vorhanden, so würde er dem Geheimnis ohne Zweifel selbst nachgespürt haben. – Ich steckte das Blatt dann zu mir und entfernte mich genau so unbemerkt aus dem Turme, wie ich ihn betreten hatte. Nun weißt Du, weshalb wir heute nach Girwali wollten. Daß Omar dar Singri der gestrige Besucher der Burg gewesen, erfuhr ich gestern abend von einem der Diener so ganz nebenbei, auch daß Omar in Girwali wohnt. Jenningson fragte ich nur deshalb nach den Duran Taiman, um festzustellen, ob er vielleicht einmal die alten Pergamente durchgesehen hat. Denn Jenningson, glaube ich, hätte die Schriftzeichen entziffern können. Er betreibt ja ebenfalls in seiner Mußezeit derartige Studien. – Ah – da kommen auch Omar und seine Urenkelin den Weg aus den Hügeln entlang. Merkst Du: sie drehen sich immer wieder um! Sie fürchten, wir könnten ihnen folgen!“

Der Greis und das schlanke Mädchen bogen jetzt nach links ab und zogen mit dem Karren in die Sanddünen nördlich des Dorfes hinein bis zu einer flachen, steinigen Kuppe, auf der eine einzelne Steinhütte und dahinter ein winziger Stall, außerdem noch ein kleiner Tempel mit Säulenvorbau standen. Etwa zwei Dutzend Palmen und einige Büsche wuchsen auf dieser Kuppe, die nach Süden zu gut zehn Meter tief abfiel. Dieser Abhang war höchstens vierzig Meter lang und ging allmählich wieder in die kahlen Sanddünen über.

Der Bhat und das Mädchen schafften den Karren hinter die Hütte und entschwanden unseren Blicken.

So verstrichen gut zehn Minuten.

Nichts geschah. Die beiden erschienen nicht wieder.

„Seltsam,“ sagte Harald. „Wirklich seltsam!“

„Was denn?“ fragte ich erstaunt.

„Daß die beiden noch immer hinter der Hütte bleiben. Der Eingang der Hütte liegt nach Süden zu. Wir sehen ihn. Ein zweiter ist nicht vorhanden. Das weiß ich von unserem Spazierritt her. Die einsame Hütte dort oben erregte schon damals meine Aufmerksamkeit.“

„Vielleicht laden sie den Karren ab.“

„Das wäre im Augenblick getan gewesen. Der Kameldünger wird ja nur in der Sonne zum Trocknen ausgebreitet.“

Wieder vergingen reichlich zehn Minuten.

„Die Sache wird immer schleierhafter,“ meinte Harst.

Und wieder eine Viertelstunde nichts.

Harald gähnte. „Langweilig! Gib mal auf das Gehöft acht, mein Alter. Ich will Dir mal die Übersetzung des Pergaments ergänzen. Höre zu.“

Er zog das Blatt Papier mit der Übersetzung aus der Tasche und las mit verschiedener Betonung, indem er seine Ergänzungen stärker hervorhob:

„Paschkur dar Singri, Fürst von Bikaner, hat als Vergeltung für die Ermordung der Einzieher der Maissteuer die Bewohner von Chattagarh gefangen wegführen und sämtlich niedermachen lassen. Seitdem heißt der Ort, wo dieses Blutbad stattfand, Duran Taiman. Der Bhat des Fürsten Paschkur berichtet, daß damals vor dem Blutbad an den Duran Taiman die Frauen aus Chattagarh ihre Kostbarkeiten, die sie am Körper verborgen bei sich trugen, in den als überaus tief bekannten Brunnen von (hier muß ich eine Lücke lassen, fügte er ein) ? hineingeworfen haben, so daß der Fürst, dessen Habgier berüchtigt war, all dieser Kleinodien verlustig ging. In jenem tiefen Brunnen sollen die Kostbarkeiten noch immer seit jenem Blutbade verborgen sein, ohne daß es bisher gelungen wäre, die Frage nachzuprüfen, was Wahres an dieser halben Sage sei. Nichts hat die Seelen der Männer, denen diese Sage bekannt war, mehr erregt als gerade die Hoffnung, die Schätze zu finden. Aber die Duran Taiman bewahrten ihre Geheimnisse, und bisher ist in dem Brunnen nichts gefunden.

Du wirst zugeben,“ erklärte Harald dann, „daß diese Ergänzungen zwanglos und nicht allzu phantastisch sind. Wir haben es hier mit einem Geheimnis zu tun, das etwa neunhundert Jahre alt ist. Es muß sich dabei nicht lediglich um eine Sage handeln. Dies beweist das merkwürdige Verhalten des Bhat Omar, der ganz sicher ein Nachkomme der ehemaligen Fürsten von Bikaner ist. Er hätte das Pergamentblatt wohl auch vernichtet, wenn der Hausmeister Tossan es zugelassen hätte. Omar ist nach der Burg gekommen, weil er wußte, daß dort gerade dieses Pergamentblatt vorhanden war und daß wir beide, besonders ich, falls es mir in die Hände geriete, dem Geheimnis nachspüren würden. Er gab ja zu, daß er von uns bereits gehört hätte. Du siehst, ich habe nun alles, was mit den Duran Taiman zusammenhängt, Dir vorgetragen. Meine Weisheit ist nun vorläufig zu Ende. Wir müssen den Brunnen, die Steine der Tränen und die Verbindung zwischen der angeblichen Sage und dem auffälligen Verhalten Omars suchen. Wir werden dabei ohne Frage auf allerlei Überraschungen stoßen. Die erste ist bereits da: wo sind Omar und seine Urenkelin geblieben?“

„Mal ein Fall, der nicht mit einem Verbrechen beginnt,“ meinte ich nachdenklich.

„So?! Kein Verbrechen?! Und das Blutbad, dem die Bewohner von Chattagarh zum Opfer fielen?! Gewiß – dieses Verbrechen liegt fast ein Jahrtausend zurück. Seine Folgen aber können bis in die Gegenwart hineinreichen. – Ist noch immer alles still bei Omars Hütte?“

„Ja – nichts regt sich. Nur aus dem Kamin steigt jetzt Rauch auf.“

„Immerhin etwas! Wenn man nur näher herankönnte! Aber –“

Ein Geräusch hinter uns ließ uns gleichzeitig die Köpfe drehen.

Da hatten wir ja Überraschung Nummer zwei:

Fünf Radschputen, die Gesichter durch Tücher verhüllt, standen kaum acht Schritt hinter uns mit – angelegten Vorderladergewehren!

Harald setzte sich gemächlich aufrecht. Ich tat dasselbe.

Die fünf Kerle zielten weiter auf uns.

Sie standen an der Rückwand des kleinen Felsplateaus vor einem engen Höhleneingang, den wir vorhin nicht bemerkt hatten. Links neben dem dunklen Felsloche lehnte eine mächtige Steinplatte von unregelmäßiger Form, die offenbar das Loch verdeckt hatte.

Und aus dieser kaum mannshohen schmalen Öffnung trat nun das – Hindumädchen heraus, tastete sich mit dem Stocke noch ein paar Schritt vorwärts, blieb neben den fünf braunen Gesellen stehen und sagte dann in fließenden Englisch:

„Sahib Harst, Ihr beide werdet Euch gefangen geben. Wenn Ihr nicht gehorcht, schießen die Männer.“

Ich sah jetzt, daß die Augenlider des Mädchens in der Tat stark entzündet und wie durch Eiter verklebt waren.

Harald erwiderte sofort:

„Weshalb wollt Ihr uns gefangen nehmen?“

„Weil Ihr Sahib Olgerdyn getötet habt.“

„Das ist nicht wahr. Jemand anders erschoß ihn.“

„Ihr seid schuld an seinem Tode. Wir halten treu zu ihm, auch wenn er tot ist,“ erklärte die Blinde ohne jede Erregung. „Ihr müßt gehorchen. Ihr habt Eure Pistolen mit, und wer von Euch in die Tasche greift, bekommt eine Kugel.“

Dieser Überfall war recht harmlos. Der Abhang, den wir jetzt hinter uns hatten, war nicht so steil, daß wir es nicht hätten wagen dürfen, ihn hinabzurutschen. Wir brauchten uns nur blitzschnell nach hinten zu werfen und wären dann wohl sicher entwischt.

3. Kapitel.

Aber Harst schien diesem Abenteuer eine andere Wendung geben zu wollen.

„Was wird nachher mit uns geschehen?“ fragte er nach kurzer Pause.

„Das werdet Ihr später erfahren,“ erklärte das Mädchen genau so gelassen. „Zuerst muß Sahib Schraut sich binden lassen.“

„Tu’s!“ meinte Harald. „Es wird ja den Kopf nicht kosten.“

Ich stand auf und trat auf die fünf Radschputen zu.

Zwei legten ihre Gewehre hin und banden mir die Arme und Hände mit Riemen auf dem Rücken zusammen. Dann knüpften sie mir ein Tuch um den Kopf.

Ich hörte, wie auch Harald jetzt in derselben Weise wehrlos gemacht wurde.

Die Geschichte war durchaus nicht nach meinem Geschmack. Ich ahnte ja dunkel, daß das Mädchen gelogen hatte und daß es sich hier keineswegs um eine Rache für den Tod Olgerdyns, sondern um das Geheimnis des Pergamentblattes handelte. Immerhin war es meines Erachtens ein Leichtsinn, sich diesen Leuten derart auf Gnade und Ungnade auszuliefern.

Die folgenden Ereignisse bewiesen denn auch, daß ich diesmal recht gehabt hatte.

Die Radschputen führten uns in das Felsloch hinein, das sich, dem Klange der Schritte nach zu urteilen, zu einer großen Höhle sehr bald erweiterte.

Der Marsch durch diese Höhle dauerte etwa zehn Minuten.

Dann drücke man mich zu Boden und fesselte mich sitzend an einen großen Stein, entfernte das Tuch von meinem Gesicht und gab mir so die Aussicht in eine enge Schlucht mit turmhohen Wänden frei.

Harald saß dicht neben mir, auch ohne Tuch vor den Augen. Es gab hier vor einem gleichfalls recht engen Höhlenausgang eine Art Felsenbalkon. Wir waren dicht am Ausgang festgebunden. Drei Schritt vor uns auf der Steinkanzel hockte die Blinde.

Diese Steinkanzel oder dieser Felsenbalkon lag über einem tiefen Abgrund und wurde von einem einzelnen Baume halb beschattet, der links von der Kanzel in einer Spalte des Gesteins Wurzel geschlagen hatte. Offenbar besaß die Schlucht da vor uns keinerlei Zugang. Sonst hätte das Hindumädchen wohl kaum gewagt, hier so in nächster Nähe des Dorfes Girwali und der Burg und des Städtchens Tallamara auf dieser Felskanzel mit Harst zu verhandeln.

Sie begann jetzt, immer mit derselben etwas monotonen Stimme:

„Sahib Harst, Ihr beide müßt sterben. Sahib Olgerdyn hat hier noch viele Anhänger. Diese fürchten, daß Ihr entdecken könntet, wer mit Sahib Olgerdyn verbündet gewesen. Sie würden dann entweder gehenkt oder ins Gefängnis geworfen werden.“

Harald schwieg.

Lange Pause. Die Blinde hatte wohl irgend eine Antwort erwartet.

Das Folgende klang daher auch etwas zögernd und unsicher.

„Ihr müßt sterben – noch heute. Man wird Euch in die Thar schaffen und erschießen!“

Auch das blieb ohne Wirkung auf Harst.

Wieder eine längere Pause. Dann – noch zögernder:

„Omar dar Singri aber möchte Euch retten. Wenn Ihr beide schwören würdet, Indien sofort zu verlassen und vor zwei Jahren nicht wieder hierher zurückkehren, sollt Ihr frei sein. Ihr dürftet jedoch auch niemandem mitteilen, was Ihr jetzt erlebt habt. Der heutige Tag muß aus Eurem Gedächtnis ausgelöscht werden.“

Aha – also darauf kam es den Herrschaften an! Wir sollten dem Duran-Taiman-Geheimnis nicht weiter nachspüren. Olgerdyns Person diente hier nur als Vorwand.

„Diesen Schwur lehnen wir ab,“ sagte Harald jetzt bestimmt.

Das Hindumädchen, das überraschend fließend das Englische beherrschte, machte eine ärgerliche Handbewegung.

„Ihr seid sehr töricht,“ rief sie jetzt weit lebhafter. „Wir – wir werden Euch zwingen, zu schwören!“

Harald blieb stumm.

Die Blinde hob einen kleinen Stein auf und warf ihn in den Höhleneingang hinein.

Sofort erschienen drei der vermummten Radschputen, banden Harst von dem Felsstück los und schoben ihn bis dicht an den Rand der Kanzel vor.

Von oben kam ein Tau herab.

Die Kerle banden es Harald um die Brust.

Meine Aufmerksamkeit war jetzt recht geteilt, denn einer der braunen, hochgewachsenen Burschen hatte nicht gemerkt, daß ihm das kurze Messer aus dem Gürtel glitt, als er sich zu Harst herabgebückt und den einen Riemen gelöst hatte.

Das Messer war zwischen zwei Steine gefallen. Niemand achtete auf mich. Die Füße waren mir nicht gefesselt worden, und so konnte ich denn mit dem linken Stiefel das Messer langsam zu mir heranziehen, konnte es auch, etwas nach vorn rutschend, mit den gebundenen Händen ergreifen.

Es war zum Glück sehr scharf und zweischneidig. –

„Schwöre, Sahib Harst!“ rief die Blinde wieder. „Schwöre, oder Du wirst in die Schlucht hinabgestürzt!“

Harald gab keinen Laut von sich. Seine Sportmütze war ihm vom Kopf geglitten. Zwei der Leute hielten ihn bei den Armen fest.

„An den Baum!“ befahl die Blinde da. „An den Baum!“

Das Tau wurde oben über dem Höhleneingang von unsichtbaren Händen straff gespannt.

Harst schwebte – schwebte nach links.

Ich sah ihn nicht mehr.

Ich versuchte die Riemen zu durchschneiden. Es war dies vielleicht die letzte Möglichkeit, frei zu kommen.

Endlich – endlich war ich die Riemen los, konnte die Hände gebrauchen.

Zwei – drei Schnitte – und ich glitt tiefer in den Höhleneingang hinein. –

Ohne Taschenlampe und Clementpistole gingen wir nie aus. Man hatte uns die Taschen nicht ausgeräumt. Ich ließ die kleine Leuchte aufblitzen, lief weiter, kam in eine hohe Grotte, sah, das die rissigen Wände mit ihren Vorsprüngen gute Verstecke boten, verzichtete auf eine Fortsetzung der Flucht, erklomm die rechte Wand und warf mich hinter einer mächtigen Felszacke nieder, hörte auch schon die gellenden Rufe der Radschputen.

Mein Entweichen war bemerkt worden.

Der Schein einer Fackel tanzte über die Höhlendecke hin.

Die fünf Radschputen waren nicht die einzigen Verfolger. Ich vernahm Omar dar Singris Stimme. Ich verstand die Worte nicht. Die Leute waren in wildester Aufregung.

Ich reckte den Kopf vor.

Ringsum schwärzeste Finsternis. Aber als die Augen sich an das Dunkel mehr gewöhnt hatten, gewahrte ich doch links neben meinem Versteck einen ganz schwachen Lichtschimmer.

Er konnte nicht durch den Höhlenausgang hereinfallen, dieser kärgliche Schimmer der Tageshelle! Nein – es mußte dort eine breite Spalte geben, die nach oben führte – nach oben über die Felskanzel, woher ja vorhin das Tau herabgeglitten war.

Ich erhob mich. Ich wagte es, die Taschenlampe für Sekunden einzuschalten. Ich kletterte hinab, kletterte acht Schritt weiter in die Spalte hinein.

Es war leicht genug, sich darin emporzuarbeiten. Jetzt schob ich den Kopf ins Freie. Ein Blick ringsum. Eine kleine Felsterrasse. Vor mir der Abgrund und der Baum.

Dort mußte Harald hängen – über dem Abgrund.

Ich kroch vorwärts, bis ich auch die Blinde sah. Sie hockte noch immer auf demselben Fleck.

Ich zog die Clement. Ich hatte mich bereits entschieden, was ich tun wollte.

Behutsam stieg ich bis zum Fuße des Baumes hinab, versuchte, ob ich die Kanzel mit Kugeln bestreichen könnte, zielte zur Probe auf die Blinde.

Dann beugte ich mich herab, hing halb über dem Abhang.

Das Messer glitt durch Haralds Riemen.

Er packte das Tau – war im Reitsitz auf dem Baume, knotete das Tau los.

Ein Sprung noch – und er stand neben mir oben auf der Felsterrasse.

Und er lächelte mich an.

„Spiegelfechterei!“ flüsterte er.

Da – der Knall eines Schusses.

Eine Kugel klatschte links von uns auf einen Stein.

Bleisplitter ritzten uns die Hände.

Wieder zwei Schüsse.

Harald riß mich zurück bis dicht an die Rückwand der Terrasse.

Aus seinem linken Ärmel tropfte Blut auf das kahle Gestein.

„Also doch Ernst!“ meinte er. „Nur ein Streifschuß, mein Alter. Wickele mir Dein Taschentuch um den Unterarm.“

Er schob den Ärmel hoch. Da war eine drei Zentimeter lange Fleischwunde. Ich verband sie rasch.

So, wie wir standen, konnten die Schützen nicht an uns heran. Eine halbe Stunde verging. Wir beobachteten die Spalte vor uns. Wir hatten die Pistolen entsichert. Diese Terrasse war nur durch die Spalte zu erreichen.

Dann jenseits der Schlucht zwei Radschputen. Sie warfen sich hinter Steine. Die Mündungen ihrer Flinten drohten. Wir warfen uns nieder.

Kein Schuß fiel.

„Die Kerle verziehen sich,“ sagte Harald dann.

Plötzlich tauchte drüben weiter nach links der Tierarzt Mr. Jenningson auf. Er, der eifrige Jäger, war wohl durch die Schüsse herbeigelockt worden. Er war nicht allein. Er hatte seine beiden englischen Doggen mit.

Wir erhoben uns.

Die Schlucht war kaum fünfzig Meter breit.

„Hallo!“ rief Jenningson und winkte. „Was war denn hier –“

Im selben Moment wieder zwei Schüsse.

Meine Mütze wirbelte herab. Und Harald fiel langsam nach vorn über auf das nackte Gestein.

Ich bückte mich. Der Herzschlag stockte mir vor Schreck.

Harst lag auf dem Gesicht.

„Ich bin tot – verstanden!“ hörte ich ihn flüstern. „Weihe Jenningson ein. Ich muß tot sein. Die Bande muß betrogen werden!“

Abermals Jenningsons Stimme:

„Teufel, was bedeutet das alles, Mr. Schraut?!“

Dann hetzte er seine Doggen auf irgend eine Fährte. –

Und eine halbe Stunde später trugen Jenningson und ich auf einer aus Baumzweigen hergestellten Bahre den mit bei meiner Jacke bedeckten toten Harst nach der Burg.

Die beiden Doggen, die die Fährte der beiden Radschputen nur eine kurze Strecke hatten verfolgen können, waren bald vor und bald hinter uns und sicherten so den Transport.

Als wir dann die felsigen Anhöhen hinter uns hatten und auf das Kamelgehege mit unserer Bahre zuschritten, als wir uns eine Weile ausruhten, da gab Harald uns noch allerlei Verhaltungsmaßregeln, ohne sich im übrigen zu rühren.

Der brave Jenningson schüttelte immer wieder den Kopf, als ich ihm nun alles mehr im Zusammenhang erzählte.

„Die Blinde kenne ich, aber nur von ferne,“ meinte er. „Omar hat sie erst vor zwei Monaten zu sich genommen. Bis dahin lebte er ganz allein in seiner Hütte. Das Mädchen heißt Girischa.“

Wir passierten jetzt mit der Bahre das Kamelgehege. Hier waren wir vor Spionen sicher. Ich konnte Harst die Jacke vom Gesicht ziehen.

Na – er sah nach allem anderen nur nicht nach einer Leiche aus.

„Mr. Jenningson,“ sagte er fast strahlend, „Sie werden sich wundern, wie diese Geschichte endet! Girischa ist nämlich gar keine Inderin, ist auch nicht blind, sondern eine gefärbte Europäerin!“

Der Tierarzt und ich riefen in gleichem Atem:

„Unmöglich! Eine Weiße?!“

„Ja – so gewiß ich auch ein Weißer bin und auch nicht blind!“

Nochmals schärfte er uns genau ein, wie und wo er in der Burg untergebracht sein wollte.

„Dann schließt Ihr das Zimmer ab und laßt den Schlüssel von außen stecken,“ fügte er hinzu. „Ihr beide könnt nachher durch den Nebenraum wieder hineingelangen. Ich wette jede Summe, daß der Hausmeister Tossan uns auf den Leim geht!“

4. Kapitel.

Ein paar Diener kamen uns jetzt aus der Burg entgegengeeilt. Kamelhüter und -fütterer verließen die Stallungen und scharten sich um uns. Tausend Fragen sollten wir beantworten. Jenningson wiederholte stets nur dasselbe:

„Sahib Harst ist von räuberischen Radschputen erschossen worden.“

Vor der unlängst notdürftig wiederhergestellten Hängebrücke, die von der Talwand nach der auf einem ungeheuren Felsen erbauten Burg hinüberführte, empfingen uns der graubärtige Hausmeister Tossan und die jetzige Herrin der Burg, des toten Olgerdyn Tochter.

Jenningson und ich hatten die Bahre jetzt zwei Dienern überlassen, hielten uns aber stets in der Nähe. Niemand wagte die Jacke zu lüften, die Haralds Kopf und Oberleib bedeckte.

So wurde er denn in das Erdgeschoß der Burg in die sogenannte kleine Bibliothek getragen, wo in der Mitte ein mächtiger Tisch stand. Auf diesen setzten wir die Bahre.

Dieses große Zimmer hatte nur zwei Eingänge: einen vom Flur, den anderen durch Olgerdyns früheres Arbeitszimmer, das seine Tochter jetzt für immer abgeschlossen hatte. Sie wollte es nicht mehr betreten. Sie mochte durch nichts mehr an ihren Vater erinnert sein, der auch an ihr wenig väterlich gehandelt hatte. Der Leser der vorhergehenden Bände wird sich unschwer an Olgerdyns selbstsüchtiges Verhalten seinem einzigen Kinde gegenüber erinnern. –

Wir verschlossen die kleine Bibliothek dann und besprachen bei Miß Olgerdyn mit ihr und Tossan alles Nötige für die Bestattung Haralds. Es war nicht ganz leicht, diese Komödie möglichst echt durchzuführen. Ich mußte den untröstlichen Freund spielen. Auch Jenningson zeigte sich zum Glück der Aufgabe, Trauer zu heucheln, leidlich gewachsen.

Und doch: Tossans große schwarze Augen schienen mir von Mißtrauen erfüllt zu sein.

Nun – dies schadete nichts. Er sollte ja mißtrauisch sein, sollte versuchen, in der Nacht in die Bibliothek einzudringen.

Wir verabredeten, daß Harald am folgenden Mittag auf dem Europäerfriedhof des Städtchens Tallamara beerdigt werden sollte.

Dann begleitete Jenningson mich in unsere Zimmer im ersten Stock hinauf, wo ich unserem Requisitenkoffer rotbraune Schminke und noch manches andere entnahm.

Wir stiegen wieder in die kleine Bibliothek hinab. Es war jetzt drei Uhr nachmittags. Jenningson fragte einen Diener, wo der Hausmeister sei.

„Er ist nach dem Dorfe Girwali hinübergeritten und bestellt bei dem Tischler Mehmed Aczim einen Sarg,“ erklärte der Hindu.

Jenningson blieb dann im Flur vor der Tür der Bibliothek. Ich betrat sie allein.

Ich bin ja bereits an allerlei Überraschungen gewöhnt, die Harald mir nur zu gern bereitet.

Aber daß ich die Bahre und das Zimmer leer finden würde, – das war denn doch etwas stark!

Harst war verschwunden. Auf der jetzt mit einem weißen Wolltuche verhüllten Bahre schien freilich ein Toter zu ruhen. Es war jedoch nur eine Art Puppe, aus Kissen, Büchern und Landkarten kunstvoll hergestellt.

Durch die bunten vergitterten Scheiben des dreifenstrigen Raumes fielen farbige Lichtflecke auf die merkwürdige Puppe. Und – auf einem Kissen, das den Oberleib markieren sollte, lag ein Zettel von Haralds Hand.

„Ostecke des Zimmers, Tür über Eckschrank. Folge mir mit zwei indischen Gewändern und den nötigen Bärten. H.“

Ich eilte zu Jenningson hinaus und verständigte ihn von Harsts Verschwinden.

„Bleiben Sie hier in der Burg, Mr. Jenningson,“ bat ich. „Wenn jemand nach mir fragen sollte, so sagen Sie, ich wollte bis zum Abend schlafen.“

Ich holte die beiden Gewänder aus dem Koffer, ebenso Bärte, Perücken und Hautfärbemittel. Die Burg war jetzt wie ausgestorben. In den Fluren und auf den Treppen begegnete ich keiner Seele.

Als ich dann die kleine Bibliothek hinter mir abgeschlossen hatte, suchte ich auf dem Eckschrank nach der Geheimtür. Die Holztäfelung der Wände reichte fast bis zur Decke hinauf. Die Radschputenburg stand bereits gut sechshundert Jahre. Nur die oberen Stockwerke hatte Olgerdyn umbauen lassen. Wir hatten hier ja bereits vor einiger Zeit in der Umfassungsmauer der Burg und in den Ecktürmen dieser drei Meter dicken, schier für die Ewigkeit errichteten Mauer geheime Türen und Gänge entdeckt. In der Burg selbst hatten wir uns noch nicht nach solchen baulichen Besonderheiten umgesehen. Daß derlei vorhanden, war von uns mit Bestimmtheit angenommen worden.

Ich brauchte denn auch nicht lange zu suchen. Harald hatte mir die Arbeit erleichtert und ein winziges Stückchen Papier in den Teil der Schnitzerei eingeklemmt, der sich drehen ließ, worauf eine schmale, niedere Tür sich handbreit nach außen öffnete. Dahinter lag eine Treppe, die in die Außenmauer bis in den ältesten Flügel der Burg emporlief und wieder vor einer Geheimtür endete, durch die man in – Tossans Zimmer gelangte.

Hier saß Harald ganz gemütlich in einem altindischen Lehnsessel und rauchte eine von Tossans gradrohrigen Pfeifen.

„Tossan ist nach Girwali geritten, mein Alter,“ sagte er sofort. „Ah, Du weißt es?! Aber – Du weißt nicht alles. Er hat vorher hier telephoniert!“

Er deutete auf den an der Wand hängenden Fernsprecher.

„Mit einem Manne in Girwali telephonierte er,“ fuhr Harst fort. „Einem Manne namens Dauli Abek. Das Gespräch klang ganz harmlos. Ich belauschte es dort von der Geheimtür aus. Und doch handelte es von uns. Tossan meldete meinen Tod, fügte aber auch hinzu, daß „man“ trotzdem vorsichtig sein müßte. Er würde zur Besprechung sofort nach Girwali kommen. – All das war in das unauffällige Gewand einer Unterredung wegen eines Kamelverkaufs gekleidet.“

Er begann sich jetzt hastig umzuziehen und Maske zu machen.

„Beeile Dich ebenfalls,“ meinte er, „wir wollen versuchen, diese Leute zu belauschen. Von diesem Zimmer führt eine zweite Geheimtür und eine zweite Treppe in das zum Teil hohle Innere des Burgfelsens hinab und von da ins Freie. Diesen Ausgang kennen wir ja bereits.“

Zehn Minuten später befanden wir uns auf einer Weide, wo Kamelfohlen das spärliche Gras abrupften. Wir hatten Glück. Die Nachmittagshitze hielt alle Leute der Kamelzüchterei in den Stallungen zurück. Um schneller nach Girwali zu kommen, fingen wir in einem Tale zwei Dromedare ein, die bereits zum Reiten benutzt worden waren, wie die Satteldruckstellen zeigten. Sie trugen Trensen, und so konnten wir auf den ungesattelten Tieren in einem trockenen Flußbett bis an das Nordende des Geheges traben, von wo wir es bis Girwali nicht mehr weit hatten.

Nachdem wir die kahlen, steinigen Höhen ebenfalls passiert und das Dörfchen nun dicht vor uns hatten, fragte Harald einen Knaben, der Ziegen hütete, wo Dauli Abek wohne.

Der kleine braune Bengel deutete auf Omar dar Singris einsames Gehöft.

„Dort?!“ meinte Harst kopfschüttelnd. „Die Hütte gehört doch dem Bhat Omar.“

„Der Bhat Dauli Abek wohnt ja auch in dem Hügel,“ erklärte der Junge wichtig. „Es ist eine Höhlenwohnung.“

Harald warf ihm eine Münze zu. Wir gingen weiter, machten einen Bogen und näherten uns Omars Hütte von Norden, also von der Rückseite.

Morgens vom Rande des Abhangs aus hatten wir sie nur schräg von vorn betrachten können. Wir schritten jetzt einen Hohlweg hinan dem Hügel zu. Erst jetzt sahen wir, daß diese Sandkuppe nach der Nordseite hin dicht mit enormen Mauerresten bedeckt war. Am Fuße des Hügels aber ragten aus dem Sande genau zwölf Felsklippen, schlanke, kegelförmige Steine hervor.

Harald war plötzlich stehen geblieben.

„Die Duran Taiman,“ sagte er leise.

Die Steine der Tränen?! – Ob sie’s wirklich waren?! Mir erschien das sehr zweifelhaft.

Dann noch fünfzig Schritt, und wir standen vor einem der vielleicht drei Meter hohen Steingebilde.

Harald zeigte schweigend auf ein paar eingemeißelte, halb verwischte Schriftzeichen. Dann eilte er vorwärts bis auf den Hof des kleinen Anwesens des Bhats.

Da stand der leere Karren. Da war der Kameldünger in großem Kreise auseinandergebreitet. Da gab es ebenfalls Mauerreste und Stücke von Granitfiguren, von Götzenstatuen. Da war die Tür des Stalles halb offen. Und – in dem Stalle stand ein gesatteltes Reitkamel.

„Tossan ist hier,“ sagte Harald leise und ließ die Blicke unruhig umherschweifen. „Eins fehlt noch: der Brunnen.“

5. Kapitel.

Seine Augen hafteten jetzt auf dem übelduftenden Kreise des Kameldüngers.

„Würdest Du so nahe am Hause den Dünger trocknen?“ fragte er. „Er verpestet weithin die Luft. – Geh’ und durchsuche die Hütte. Türschlösser gibt es hier ja nicht. Sie wird leer sein. Aber wir wollen keine Vorsicht außer acht lassen.“

Als ich dann auf den Hof zurückkehrte, hatte Harald schon einen Teil des Düngers mit einer Holzharke beiseite gekratzt.

„Ich dachte es mir, lieber Alter,“ meinte er lebhaft. „Der Dünger ist die Oberschicht. Da –!“

Und er schob jetzt mit der umgekehrten Harke den Sand weg.

Holz kam darunter zum Vorschein, Balken aus dem Holze des Bikwa-Baumes, der nie fault.

„Der Brunnendeckel,“ erklärte er. „Der Brunnen gehörte zu dem Schlosse, das hier sich einst erhob. Die Ruinen sind im Laufe der Zeit vom Sande begraben worden. Das Schloß wird Eigentum jenes blutdürstigen Fürsten von Bikaner gewesen sein, der die Bewohner der weit nördlich gelegenen Stadt Chattagarh niedermetzeln ließ, nachdem er sie bis hierher verschleppt hatte.“

Ich lauschte gespannt. Nun würde Harald mir wohl auch erklären, was der Bhat Omar und seine angebliche Urenkelin, das verkleidete Mädchen, mit diesen uralten Geschehnissen zu tun hätte. Er mit seiner scharfen Beobachtungsgabe und seinem noch schärferen Verstande, dem noch eine nimmermüde Phantasie zu Hilfe kam, hatte sich ja fraglos schon eine Theorie über den Fall des blinden Hindumädchens gebildet.

Doch – er schwieg jetzt.

Und er flüsterte hastig:

„Hörst Du?“

Ja – auch ich vernahm etwas wie einen dumpfen Schrei, der aus den Tiefen der Erde zu kommen schien. Ich beugte mich wie Harst tiefer über den freigelegten Balken. Ich lauschte.

Nichts mehr – nichts!

„Wenn es ein Brunnen ist, kann er nur diese eine Öffnung haben,“ meinte Harald nach einer Weile. „Hat man aber einen Brunnenschacht über einer natürlichen Zisterne hochgemauert, dann ist es nicht ausgeschlossen, daß die Zisterne, also die Felskluft, noch einen anderen Zugang hat. Gehen wir einmal nach der so merkwürdig steil abfallenden Südseite des Hügels. Ich glaube, der Abhang dort dürfte nichts anderes als eine Mauer sein, ein Teil der Mauer des alten Schlosses, also ein Stück Ruinenmauer.“

Wir hatten ja von dem kleinen Ziegenhirten die Auskunft erhalten, daß der Bhat Dauli Abek in dem Hügel wohnen sollte. Als ich Harald hieran erinnerte, sagte er nur: „Ganz recht! Dann wohnt er in der im Sande begrabenen Ruine.“

Wir waren den Hügel hinabgeeilt und bogen nun nach links ab, wo der Abhang begann. Haralds Vermutung fand sich bestätigt: das, was aus der Ferne gesehen einer steilen, sandigen Wand geglichen hatte, war eine verwitterte Mauer aus sandfarbenem Gestein.

Ein Fußpfad lief daran entlang – bis zu einer morschen, kleinen Brettertür, die nur angelehnt war.

Harst zog sie weiter auf, griff gleichzeitig in die Innentasche seiner indischen Jacke hinein und – entsicherte die Clement, verbarg sie dann samt der Hand in dem weiten Ärmel.

Ich folgte seinem Beispiel.

Vor uns ein halbdunkler flurähnlicher Raum. Drei durch zerrissene Bastmatten verhängte Türöffnungen waren rechts, links und geradeaus zu erkennen.

„Warte hier,“ meinte Harald leise. „Laß niemand hinaus. Ich werde Umschau halten.“

Er verschwand hinter der rechten Bastmatte. Ich sah noch das weiße Licht seiner Taschenlampe aufblitzen. Er kehrte sofort zurück, schritt nach links hinein, erschien wieder und flüsterte:

„Eine Küche und ein Wohnraum ohne einen zweiten Ausgang. Komm’ mit!“

Er schob die Bastmatte geradeaus beiseite, leuchtete in den Raum dahinter hinein. Es war ein Teil einer großen Halle, die jedoch zur Hälfte mit Steinschutt und Sand ausgefüllt war. In einer Ecke war ein Holzverschlag, darin drei Ziegen, die neugierig und durch das Licht geblendet die Köpfe hochreckten. Der Fußboden bestand aus weißen und schwarzen quadratischen Marmorplatten, die vor Schmutz starrten.

Harald ging auf Zehenspitzen hin und her. Ich wußte, was er suchte: das Geheimnis dieser Behausung, eben einen Weg in weitere Räume der verschütteten Ruine!

Schließlich wandte er sich dem Ziegenverschlag zu. Neben diesem war ein Berg Heu aufgeschichtet. Auch stand da ein großer Holzkasten mit Deckel. Harst hob den Deckel empor. Ich blickte ihm über die Schulter. Der flache Kasten war mit Maiskörnern gefüllt. Der Mais war jedoch ganz nach der einen Seite hin aufgeschichtet.

Als Harald jetzt den Kasten wegzurücken versuchte, stellte sich heraus, daß er am Boden befestigt sein mußte. Er ließ sich nicht bewegen.

„Wir haben’s!“ meinte Harst, bückte sich und betastete den Holzboden des Kastens. Da war ein Astloch, gerade groß genug, den Zeigefinger hineinzustecken. Harald tat es und – klappte den Boden langsam hoch.

Also deshalb waren die Maiskörner sämtlich nach einer Seite gerutscht!

Ein viereckiges Loch gähnte dort. Kühle Luft schlug uns entgegen. Als Harst hineinleuchtete, sahen wir in dem engen Schacht eine Holzleiter stehen.

Wortlos begann Harald hinabzusteigen. Als wir das Ende der Leiter erreicht hatten, befanden wir uns in einer zweiten Halle. Zwischen Sandbergen schritten wir, den deutlich sichtbaren Spuren hackenloser Schuhe folgend, quer durch den großen Raum und kamen an eine noch recht gut erhaltene Marmortreppe von genau zweiundvierzig Stufen.

Wieder eine Halle, teilweise mit Sand gefüllt. In der Mitte aber ein rundes Gemäuer, vom Boden bis zur Decke reichend, ein Schacht mit einer offenen eisernen Tür.

„Der Brunnen!“ flüsterte Harald und trat in die Türöffnung hinein, ließ das Licht seiner Lampe nach abwärts fallen.

Ich sah, daß er leicht zusammenfuhr.

„Da – blicke hinab!“ meinte er.

Im selben Moment ein Knall – ein Schuß.

Eine Kugel klatschte gegen den eisernen Rahmen der Tür.

„Dummköpfe!“ lachte Harald achselzuckend.

Dann rief er, vorsichtig sich zurückbiegend:

„Omar dar Singri, Du erkennst meine Stimme. Ihr hockt da zu acht Mann auf der schmalen Felszunge über dem kleinen unterirdischen Gewässer, über der Zisterne. Die Leiter, die Euch wieder nach oben bringen sollte, hat jemand umgestürzt. Sie ist für Euch unerreichbar. Ihr seid in meine Hand gegeben!“

Eine geraume Weile nichts. Dann Omars Antwort:

„Sahib, wir sind schändlich betrogen worden!“

„Ja – durch das Weib, das Du für Deine Urenkelin ausgabst, durch die falsche Blinde. Wir werden die Leiter aus dem Schacht holen. Wartet!“

Und mir erklärte er dann: „Es sind Omar, Tossan und sechs Radschputen. Einer der sechs wird Dauli Abek sein. Wir lassen zunächst nur Omar herauf.“ –

Der greise Bhat klomm empor. Als er vor uns stand, sagte er sofort:

„Sahib, wenn Du nicht gekommen wärest: man hätte uns nicht gefunden. Wir wären da unten verhungert. Ich will Dir und Deinem Freunde jetzt alles mitteilen. Das Weib, das hier seit zwei Monaten als meine Urenkelin lebte, war eine Engländerin, die eines Tages heimlich zu mir und Dauli Abek kam und uns viel Geld bot, wenn wir ihr gestatten würden, nach den Schätzen zu suchen, die einer Sage nach auf dem Grunde der Zisterne liegen sollten. Du hast ja nachher das Pergamentblatt selbst gefunden. Ich sollte es auf Befehl der Inglisi (Engländerin) eigentlich vernichten, damit es Dir nicht in die Hände geriete. Aber Du hast es doch entziffert, obwohl ich so viele Löcher ausgeschnitten hatte. Tossan hatte mir nicht erlaubt, es mitzunehmen.“

„Halt, Omar. – Wer alles kannte die sogenannte Sage? Wie hatte die Frau davon erfahren? Wie hieß sie?“

„Sahib, nur ich, Dauli Abek, Tossan und fünf Enkelsöhne Dauli Abeks wußten davon. Wir acht hatten schon seit Jahren immer wieder mit eisernen Eimern, die wir an lange Stricke banden, den Grund der Zisterne abgesucht. Wir holten nur Schlamm, Sand und Steine empor. Wie die Inglisi heißt, können wir Dir nicht sagen. Sie hat ihren Namen nie verraten, ebensowenig, woher sie von den Duran Taiman in der Nähe meiner Hütte und von dem Brunnen Kenntnis erhalten hatte. Sie lebte hier ganz wie eine Inderin. Sie war klug und stark wie ein Mann. Jeden Tag stieg sie hier hinab und überlegte, wie sie die Kostbarkeiten finden könnte. Gerade als Du, Sahib, aus der Wüste nach der Burg zurückkehrtest, hatte sie festgestellt, daß der unterirdische Teich nach Osten zu auf dem Grunde noch eine schmale tiefere Stelle, eine Spalte hatte. Sie hatte sich ein Blechgefäß mit einen Drahtnetz hinten angefertigt und es an drei zusammengebundenen Stangen befestigt. So fischte sie aus der Spalte mehrere goldene Armspangen, Halsketten und anderes heraus. Sie war vor Dir in steter Angst. Als Ihr beide, Sahib, dann heute überfallen wurdet, geschah auch das auf ihren Befehl. Sahib, diese Inglisi hatte eine fast unheimliche Gewalt über uns. Die fünf Jüngeren machte sie sich untertan, indem sie ihre Herzen in Liebe entflammte. Uns drei Greise bezwang sie durch das Versprechen, ungeheure Reichtümer nachher mit uns zu teilen. Als Du dann scheinbar tot umgesunken warst, sagte sie zu mir, daß wir beide fliehen müßten. Vorher wollte sie aber nochmals mit ihrem Drahtnetz die Spalte absuchen. Es war dies sehr anstrengend, und die fünf –“

„Schon gut, Omar. – Wie konnte Tossan mit Dauli Abek telephonieren?“

„Der Kaufmann Widar hier in Girwali hat einen Fernsprecher, und –“

„Die Frau fand vorhin auch weiteren Goldschmuck?“

„Ja, Sahib. Goldene Ketten mit Edelsteinen.“

„Dann stieß sie die Leiter um. Vor Wut brülltet Ihr auf. Wir hörten es oben durch den Brunnendeckel hindurch. Das Weib entfloh.“

„Kurz bevor Du kamst, Sahib. Sie kann noch nicht weit sein.“

„Und sie nahm all die Kostbarkeiten mit –“

„Einen Ledersack voll, Sahib.“ –

„Ich werde Euch nicht den Gerichten anzeigen, Omar,“ erklärte Harald nach kurzer Pause. „Ihr seid nur die Verführten. Ich kenne jetzt das Geheimnis des Pergamentblattes. Ich kenne jedoch das Weib nicht. Und dieses Weib werde ich suchen!“ –

Als wir wieder nach oben in den Vorraum der unterirdischen Wohnung Dauli Abeks kamen, lag da an der morschen Brettertür folgender Zettel:

„Mr. Harst, ich sage Ihnen für immer lebewohl. Meine Beute schätze ich auf acht Millionen Rupien. Es hat sich also gelohnt, hier in Girwali das blinde Hindumädchen zu spielen. Nach mir zu suchen ist zwecklos. – Eine Namenlose.“ –

So begann die Jagd nach der Namenlosen. Diese Jagd habe ich „Die Träume der Miß Bennerton“ betitelt. Warum, das wird der Leser am Schluß des folgenden Abenteuers merken.

Die Träume der Miß Bennerton

1. Kapitel.

Wir atmeten wie befreit auf, als wir aus der dumpfen Luft dieser Ruinenbehausung wieder in den strahlenden Nachmittagssonnenschein hinaustraten.

Harald hielt den aus einem Notizbuch ausgerissenen Zettel der Namenlosen noch in der Hand.

Er prüfte jetzt die Schriftzüge.

„Die reine Männerhandschrift,“ meinte er. „Steil, schmucklos, dick auslaufende Grundstriche: energischer, herrschsüchtiger Charakter, etwas zur großen Pose neigend, ehrgeizig, stets bestrebt, irgendwie eine Rolle zu spielen! – Das wäre also unsere neueste Gegnerin, mein Alter. Suchen wir sie.“

Die drei Greise und die fünf Radschputen traten jetzt gleichfalls vor die Tür, alle verlegen, schuldbewußt und natürlich schnell bereit, uns zu helfen. –

Eine halbe Stunde drauf war folgendes festgestellt: das angebliche Hindumädchen hatte von dem Kaufmann Widar zwei Reitkamele geliehen. Mehr wußte Widar nicht. Natürlich war sie mit den Tieren entflohen. –

Und wieder eine Stunde später hatten wir beide ebenfalls hoch zu Kamel ostwärts von Girwali in der offenen Wüste die Spuren zweier Dromedare entdeckt und diese Fährte bis in einen steinigen Höhenzug verfolgt, wo wir in einer Schlucht unter Felsstücken einen leeren Reisekoffer fanden. Daneben lag ein Bündel: das Kleid des Hindumädchens!

„Hier hat die Namenlose sich wieder in eine Engländerin verwandelt,“ erklärte Harald. „Du siehst hier noch leichte, bräunliche Flecken. Sie hat sich die braune Farbe abgewaschen, das künstliche Braun. – Vorwärts – ihr nach! Ihr Vorsprung beträgt kaum mehr eine Viertelstunde.“

Wir ritten im Galopp auf der Fährte weiter.

So wurde es sieben Uhr abends. Wir hatten Trinkwasser und Lebensmittel mit, die bis Bikaner, die nächste Eisenbahnstation, reichen würden. Die Frau hatte die Richtung nach Bikaner freilich nicht genau eingehalten. Die Fährte verlief in vielen Bogen bald etwas nordwärts, bald wieder südwärts.

Und dann – dann kam die peinliche Überraschung: in einem sandigen, stellenweise mit Gras bestandenen Tale sahen wir zwei Kamele friedlich weiden – zwei Tiere, eins gesattelt, das andere nur mit Trense und Leittau.

Sie ließen uns ruhig herankommen. Hin und wieder bogen sie den Kopf rückwärts und leckten sich den einen Schenkel.

Und – um diese Schenkel war ein dünner Draht befestigt, an dem noch die Reste einer Zündschnur hingen, die gebrannt und die Haut der Tiere versengt hatte.

„Deshalb sind die Viecher also wie toll weitergerast!“ meinte Harald. „Der Schmerz trieb sie vorwärts. Das Weib ist fraglos in den Felshügeln geblieben und hat zu Fuß ihre Flucht fortgesetzt: Sehr schlau! Nun haben wir zwei kostbare Stunden verloren. Bevor wir die Fährte der Frau wiedergefunden haben, ist die Nacht da. Trotzdem: kehrt! Nehmen wir Widars Kamele mit.“ –

In den Hügeln suchten wir umsonst nach Spuren. Es wurde dunkel. Wir mußten nach Tallamara zurück.

Bei Tagesanbruch waren wir beide mit Jenningson wieder in der Schlucht, wo wir den leeren Koffer gefunden hatten.

Und – abermals durchstöberten wir Täler und Hügel ohne Erfolg nach den Spuren der Fußgängerin. Dann ritten Jenningson und ich nach Norden um die Hügelkette herum, Harald nach Süden. Wir trafen mit ihm erst südlich der Hügel wieder zusammen. Hier hatte er die Fährte eines einzelnen Menschen endlich im Wüstensande gefunden, hier war die Namenlose vorübergekommen.

Im Galopp ging es der Spur nach – erst südwärts, dann westwärts – nach dem Städtchen Tallamara hin.

Gegen elf Uhr vormittags stand fest, daß die Frau in der Schlucht Männerkleidung angelegt und einen falschen Bart vorgeklebt hatte. So war sie in Tallamara bei einem Kamelhändler gewesen und hatte nachts ein Uhr zwei Tiere gekauft. Der Händler bestätigte, daß der blondbärtige Engländer einen schweren Rucksack getragen hätte. –

Jetzt, wo wir wußten, daß die Frau ihren Vorsprung auf mindestens neun Stunden vergrößert hatte, und daß sie Bikaner bereits erreicht haben konnte, wo sie leicht Gelegenheit fand, sich abermals zu verwandeln, kam es auf einen Tag nicht mehr an.

Haralds Streifschuß hatte sich nämlich böse entzündet. Die Wunde mußte gründlich gekühlt werden.

Leider stellte sich bei Harald abends leichtes Fieber ein, so daß Jenningson dringend riet, er solle sich schonen.

So wurden denn aus dem einen Tage, den wir noch in Tallamara hatten bleiben wollen, volle vier Tage.

Am Abend dieses vierten Tages traf eine Depesche Lord Breßforts aus Lucknow für Harst ein.

Lord Breßfort und seine Gattin hatten wir mitten in der Thar kennengelernt und zwar unter ganz besonderen Umständen. Jedenfalls war er Harald sehr zu Dank verpflichtet. Wir hatten mit ihm verabredet, in Lucknow, wo seine Gattin eine Freundin besuchen wollte, wieder zusammenzutreffen. –

Die Depesche lautete:

Wenn irgend möglich, sofort kommen. Freundin meiner Frau, Miß Bennerton, ist gestern von Jagdtour aus Nepal zurückgekehrt und hat in der Nacht hier in ihrem Bungalow sehr Merkwürdiges erlebt. – Gruß Ihr Breßfort.

Am selben Abend noch brachen wir auf, ritten bis Bikaner, kamen dort morgens fünf Uhr an und begannen um sechs Uhr unsere Nachforschungen nach der Namenlosen.

In einem kleinen Hotel am Bahnhof fanden wir ihre Spur. Sie hatte hier eine Nacht als Mistreß Tommings logiert und war mit dem Frühzug nach Agra gereist – wenigstens hatte sie eine Fahrkarte bis Agra genommen. –

Um elf Uhr vormittags verließen auch wir Bikaner und beabsichtigten, zunächst in Agra weiter Nachfrage zu halten.

Ich versprach mir sehr wenig davon, denn es schien mir ausgeschlossen, daß die Namenlose, die auch Harald für eine ganz gewiegte internationale Abenteurerin[2] hielt, so unvorsichtig gewesen sein und auch wirklich den Zug bis Agra benutzt haben sollte. Ohne Zweifel war sie auf einer größeren Station ausgestiegen, wo sie Anschluß an eine Nebenlinie hatte.

Ich teilte Harst diese meine Bedenken erst im Zuge mit. Wir hatten ein Abteil erster Klasse für uns belegt, und die vierzehnstündige Fahrt bis Agra bedeutete daher fast eine Erholung nach den letzten aufregenden Tagen.

„Ich behaupte, wir werden in Agra trotz Deiner nicht ganz unberechtigten Zweifel ihre Spur wiederfinden,“ meinte Harald mit jenem eigentümlichen Lächeln, hinter dem sich eine Überfülle geheimer Gedanken stets verbirgt.

Er rauchte seine Mirakulum bedächtig zu Ende und fügte dann hinzu:

„Mein Sphinxlächeln hat Dich stutzig gemacht. Du schaust mich an, als wolltest Du durch meine Stirn hindurch die Denkzellen meines Gehirns arbeiten sehen. Du könntest Dir das erleichtern, mein Alter. Du weißt doch im Laufe der Jahre in den Nordwest-Provinzen Indiens gut Bescheid. Wie fährt man nach Lucknow?“

„Nun – so, wie wir fahren werden: Bikaner, Jaipur, Agra, Cawnpur[3], Lucknow –“

„Siehst Du – also über Agra führt der Weg gen Lucknow!“ Er lächelte abermals.

Ich starrte ihn unsicher an. Ein Gedanke war mir da soeben gekommen, ein ganz unmöglicher Gedanke! Ich hatte an das Telegramm Breßforts gedacht – daran, daß Miß Bennerton von Agra aus Nepal zurückgekehrt sein sollte!

Vorgestern! Und – berechnete man die Zeit, die unsere Namenlose gebraucht hätte, um nach – Lucknow zu gelangen, dann – dann konnte sie ganz gut dort bereits eingetroffen sein, als Miß Bennerton in der Nacht nach ihrer Heimkehr jenes „sehr Merkwürdige“ erlebte, das nachher Breßforts Depesche veranlaßte.

Hatte also Harald wirklich etwa den Verdacht, Miß Bennerton könnte nicht aus Nepal, sondern – aus Bikaner gekommen sein?! Glaubte er tatsächlich, Miß Bennerton könnte mit dem blinden Hindumädchen identisch sein?

Mir selbst erschien dies denn doch recht haltlos. Wo war auch nur der geringste Beweis dafür, daß Miß Bennerton jemals in Tallamara gewesen war und somit von dem Geheimnis des alten Pergamentblattes Kenntnis erhalten hätte?! –

In diese meine kritischen Erwägungen platzte Haralds Frage hinein:

„Nicht wahr, mein Alter, nun suchst Du die Brücke, die von Miß Bennerton nach Tallamara hinüberleitet oder besser nach dem Dorfe Girwali und nach Omars Hütte?“

Er hatte mir die Gedanken förmlich vom Gesicht abgelesen.

„So ist es!“ nickte ich. „Wenn Du vermutest, Miß Bennerton könnte unsere Namenlose sein, dann –“

„– dann muß ich wenigstens einen geringen Beweis dafür haben – ganz recht! Den habe ich auch. Als Breßforts Depesche eintraf, fiel mir sofort der eigentümliche Zufall auf, daß Miß Bennerton zu derselben Zeit in Lucknow aufgetaucht war, als auch unsere Hochstaplerin dort hätte eingetroffen sein können, wenn sie von Bikaner die Eisenbahn benutzt hatte. Deshalb machte ich mich an den Hausmeister Tossan heran und fragte ihn, ob Hektor Olgerdyn einmal für längere Zeit einen weiblichen Gast auf der Burg beherbergt hätte. Er besann sich sehr lange, bevor er erwiderte: „Sahib, es war vor einem Jahr etwa einen Monat lang eine Inglisi hier, die Sahib Olgerdyn für seine Tochter als Gesellschafterin aus Bombay verschrieben hatte. Sie langweilte sich aber hier bei uns zu sehr und gab die Stellung wieder auf. Sie hieß Daisy Norton und war sehr hübsch, ritt vorzüglich und verstand mit Büchse und Revolver tadellos umzugehen.“ – Du hast nun ja selbst in der Burg Tallamara die vielen eingerahmten Liebhaberphotographien gesehen, die Olgerdyns Tochter aufgenommen hat. Meine weitere Frage, ob ein Bild dieser Miß Norton in der Burg vorhanden sei, beantwortete Tossan dahin, daß die Memsahib Norton sich nie photographieren ließ. Sie hätte eine Abneigung dagegen gehabt, und es gäbe nur ein einziges Bild, eine Ansicht der Burg, auf der sie vor dem Burgtor stände, jedoch so klein, daß die Gesichtszüge nicht zu erkennen seien.“

Ich verlor nicht eine Silbe dieser hochinteressanten Mitteilungen.

„Du hast dieses Bild natürlich mitgenommen,“ warf ich ein.

„Natürlich heimlich,“ lächelte er. „Denn eine Miß Norton, deren Namen so etwas an Bennerton erinnert und die eine starke Abneigung gegen das Photographiertwerden hegt, mußte mir wohl verdächtig vorkommen. Ich habe aus dem Bilde dann das uns wichtige Stück, das Tor mit der Figur der Norton, herausgeschnitten und das Übrige verbrannt, während Du unsere Koffer packtest. Bitte – hier ist das Bildchen, und hier ist ein Vergrößerungsglas.“ –

Daisy Norton stand auf der Photographie ohne Hut im grellen Sonnenlicht da. Ihr Kopf war etwa reiskorngroß. Aber das Objektiv des Apparats mußte außerordentlich scharf gewesen sein. Mit Hilfe des Vergrößerungsglases nahm der Kopf die Größe eines Fünfpfennigstückes an. Und das genügte, um die Einzelheiten des Gesichts deutlich zu erkennen.

„Denke Dir statt der hohen Frisur einen Scheitel, wie das blinde Hindumädchen ihn trug, und Du wirst eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der Norton und der „Blinden“ feststellen können,“ meinte Harald. „Wie vorsichtig die Norton gewesen ist, beweist auch diese Aufnahme wieder. Sie hat den Mund darauf verzogen und die Augen stark zusammengekniffen. Sie wollte also um jeden Preis verhüten, daß man sie auf der Photographie unschwer wiedererkannte. Auch das läßt nur den einen Schluß zu: diese Norton war eine fragwürdige Persönlichkeit, die vielleicht nur nach Tallamara kam, um bei guter Gelegenheit den Kamelzüchter zu bestehlen. Sie verzichtete dann auf diesen Diebstahl, da ihr das Pergamentblatt in die Hand geriet und da sie sich sofort sagte, es sei lohnender, diesem Geheimnis nachzuspüren. Das Pergament war damals noch unversehrt, und wenn die Norton wirklich die alten Schriftzeichen hat lesen können, so muß sie eben eine gebildete, sogar eine vielseitig gebildete Abenteurerin sein.“

Hier wurde unsere Unterhaltung auf eine sehr eigentümliche Weise unterbrochen.

2. Kapitel.

Der Zug war soeben erst in den kleinen Bahnhof von Nagaur eingelaufen. Wir hatten kaum darauf geachtet.

Jetzt jedoch wurde im Gange des D-Wagens Harsts Name laut gerufen.

Ganz deutlich verstand ich: „Sahib Harald Harst – Sahib Harald Harst, – eine aus Tallamara nachgeschickte Depesche!“

Harald erhob sich, schob die Tür auf und trat in den Gang, der von englischen Offizieren und ihren Damen, die hier erst eingestiegen waren, so ziemlich belegt war.

Harst meldete sich daher recht laut, rief verschiedentlich seinen Namen.

Die Engländer wurden aufmerksam. Harald war hier in Indien genau so bekannt wie drüben in Deutschland. Sein Name war Allgemeingut.

Ein dürrer Major faßte an den Tropenhelm.

„Wirklich Mr. Harst?“ fragte er. „Gestatten – Major Dorbram. Es war da ein Depeschenbote im Gange, als ich einstieg. Ich wurde Zeuge, wie ein Herr über das Telegramm quittierte. Ihr Name hatte mich aufmerksam gemacht, Mr. Harst. Der Herr hatte einen dunklen Spitzbart und trug eine Brille.“

Harald dankte und eilte auf den Bahnsteig. Ich folgte ihm. Wir faßten den Depeschenboten noch glücklich vor dem Hauptausgang ab.

Der Beamte erklärte, über das Telegramm hätte tatsächlich ein Herr mit „Harald Harst“ quittiert, der sich auf den Ruf hin sofort gemeldet hätte.

Harald zeigte ihm seine Legitimation mit Lichtbild.

„Ich bitte, mir den Wortlaut der Depesche nochmals nach Jaipur vorauszusenden,“ sagte er dann.

Der Beamte versprach, alles nach Wunsch zu erledigen.

Wir stiegen wieder ein.

Major Dorbram fragte, wie die Sache mit dem Telegramm sich denn geklärt hätte.

Harst gab bereitwilligst Auskunft. Dorbram machte uns mit seiner Gattin bekannt. Wir hörten, daß der Major in Lucknow in Garnison lag. Diese Gelegenheit, über Miß Bennerton näheres erfahren zu können, ließ Harald sich natürlich nicht entgehen. Er lud das Ehepaar ein, unser reserviertes Abteil zu benutzen.

Im Laufe des Gesprächs erwähnte Harst dann so nebenher, daß wir mit Lord Breßfort und Frau in Lucknow zusammentreffen wollten, die dort bei einer Miß Bennerton, einer Freundin Lady Breßforts, wohnten.

Frau Dorbram, eine etwas stark zurückhaltende Dame, wurde jetzt lebhafter.

„Miß Olivia Bennerton ist auch meine Freundin,“ erklärte sie.

Der Major nickte. „Ja – unsere Freundin! Sie ist tonangebend in der Europäerkolonie in Lucknow, obwohl sie unverheiratet und erst fünfundzwanzig Jahre alt ist. Ihr Vater war in Kalkutta General und Gouverneur. Als er vor drei Jahren starb, siedelte Olivia, nunmehr Waise, nach ihrer Geburtsstadt Lucknow über. Miß Bennerton ist selbst für indische Verhältnisse sehr reich. Ihre Hauptleidenschaft ist die Jagd. Es ist richtig: sie reiste vor ein paar Wochen nach Nepal, um dort Tiger zu schießen.“

„Wann sahen Sie Miß Bennerton zum letzten Male?“ fragte Harald dann.

„Oh – das ist Monate her. Sie hat sehr viele Bekannte und verbringt die heiße Jahreszeit zumeist irgendwo in den Himalayastaaten.“

Hm – also seit Monaten war sie von Lucknow abwesend! Auch das stimmte! –

Damit er nicht allzu viel Interesse für Miß Bennerton verriete, lenkte Harst jetzt auf ein anderes Thema über.

„Meinen Sie, daß der Fremde absichtlich die für Sie bestimmte Depesche an sich gebracht hat, Mr. Harst?“ fragte der Major nachher, als wir bereits im Speisewagen beim Souper saßen.

Die Frage war falsch formuliert. Der Major wollte wissen, ob der Fremde einen bestimmten Zweck mit dieser Aneignung des Telegramms verfolgt hätte.

„Ohne Zweifel,“ erwiderte Harald. „Es gibt eine bestimmte Sorte Menschen, die mich fürchten und die daher meine Feinde sind: die Verbrecher! Der Mann mit Spitzbart und Brille dürfte uns schon von Bikaner aus im Auge behalten haben, reiste mit uns im Zuge und hatte ganz sicher guten Grund, sich Kenntnis vom Inhalt der Depesche zu verschaffen.“

Die stille Mistreß Dorbram (die Zeitungen hatten inzwischen bereits von unserem letzten Abenteuer in Tallamara einiges berichtet) rief jetzt eifrig:

„Dann hängt diese jetzt gestohlene Depesche wohl gar ebenfalls mit Olivia Bennerton zusammen, deretwegen Sie doch jetzt nach Lucknow unterwegs sind, Mr. Harst?“

„Ich glaube dies bestimmt,“ erklärte Harald. „Das Telegramm wird von Breßfort ebenfalls abgeschickt worden sein. Nun – noch zehn Minuten, und wir werden es in Jaipur ausgehändigt erhalten.“

Auf dem Bahnhof in Jaipur prüfte der Beamte Harsts Legitimation erst sehr genau, bevor er ihm die Depesche gab.

Wir beide standen auf dem Bahnsteig unter einer Bogenlampe.

Harst riß das Telegramm hastig auf.

Und – im selben Moment geschah abermals etwas recht Merkwürdiges: Die elektrische Lichtanlage des Bahnhofs versagte plötzlich. Alle Lampen erloschen. Da es bereits gegen halb elf abends war, dazu ein regnerischer Himmel, ward es stockdunkel.

Und – noch etwas ereignete sich: ein indischer Gepäckträger, der eine Kiste auf dem Rücken trug, rannte Harald von der Seite an, so daß dieser lang auf den Steinboden des Bahnsteigs flog.

Ich sah noch, wie der Gepäckträger sich rasch bückte, wie er plötzlich davonrannte.

Dann schon Haralds Ruf:

„Ihm nach! Der Kerl hat mir die Depesche entrissen!“

Aber umsonst schauten wir uns nach dem Inder um, dessen Kiste dicht neben uns lag.

Die Lichter flammten wieder auf.

„Sehr fein gemacht!“ meinte Harald. Er hob die Kiste an. Sie war leer.

„Du siehst, mein Alter, – alles war genau vorbereitet. Einer schaltete den Haupthebel der Lichtanlage aus, der zweite spielte den Gepäckträger und der dritte wird von Nagaur aus, wo er uns und den Depeschenboten belauschte, den telegraphischen Befehl zu diesem Streich gegeben haben. Wenn wir Zeit hätten, hier in Jaipur Erkundigungen einzuziehen, würden wir fraglos erfahren, daß eine Depesche aus Nagaur hier eingegangen ist – in Chiffreschrift. Also hat Miß Daisy Norton Verbündete – mindestens drei! Die Sache fängt nicht schlecht an.“ –

Das Ehepaar Dorbram war sehr enttäuscht, als wir ohne die Depesche in das Abteil zurückkehrten.

„Unglaublich!“ meinte der Major. „So eine Frechheit! Wie mögen die Schufte nur an den Hauptschalter der Lichtanlage herangekommen sein! Mr. Harst, nehmen Sie sich nur gut in acht! Man hat Ihnen schon so oft nach dem Leben getrachtet, daß –“

„Oh, wenn diese Leute mich hätten kalt machen wollen,“ fiel Harald ihm achselzuckend ins Wort, „dann wäre soeben die beste Gelegenheit dazu gewesen. Der Gepäckträger hätte mir bequem einen Dolchstoß versetzen können.“

„Was das Telegramm nur enthalten mag?!“ meinte Frau Dorbram grüblerisch,

„Ja – wer weiß!“ nickte Harst. –

Morgens um fünf waren wir in Agra angelangt. Schon vorher hatte Harald mir gesagt, daß er hier nur eine Depesche an Breßfort aufgeben wollte, ohne weiter Aufenthalt zu nehmen.

Das Telegramm zeigte dem Lord nur unsere Ankunft in Lucknow mit dem Elfuhrzuge an. –

Um elf Uhr vormittags begrüßten wir Breßfort auf dem Bahnhof.

„Sie haben zwei Depeschen nach Tallamara geschickt, Mylord?“ fragte Harst sofort. „Was stand in der zweiten? Ich habe diese zweite nicht erhalten –“

„Hier ist noch der Entwurf, bester Harst. – Ich sage Ihnen, an diese drei Nächte werde ich denken!“

Breßforts zweite Depesche hatte gelautet:

„Unbedingt sofort kommen. Miß Bennerton ist erkrankt infolge der aufregenden Träume, die meines Erachtens keine Träume gewesen sein können. Habe selbst einen mächtigen Orang-Utan über das Dach flüchten sehen und auf das Tier geschossen, auch noch mehr beobachtet.“

„Wie kommt denn ein Orang-Utan nach Lucknow?!“ sagte Harald sinnend, als wir jetzt dem wartenden Auto zuschritten.

„Das mag der Teufel wissen, lieber Harst!“ polterte der Lord heraus. „Überhaupt – Sie werden staunen. Im Auto erstatte ich Bericht.“ –

Lucknow, indisch Lakhnau, zieht sich acht Kilometer am rechten Ufer des Gumti-Flusses hin. Die Stadt war während des großen indischen Aufstandes 1857 der Mittelpunkt der Rebellion. 2000 Engländer wurden damals niedergemetzelt. Das heutige Lucknow mit seiner Viertelmillion Einwohner ist in der Hauptsache ein elendes, schmutziges Gewirr von Gassen und Gäßchen. Nur die Neustadt hart am Flusse weist riesige Prachtbauten auf. Das Europäerviertel ist wie überall eine Villenstadt für sich.

Als das Auto Miß Bennertons den Bahnhof verließ, beugte Breßfort sich vor und erzählte uns folgendes:

Er und seine Gattin hatten Olivia Bennerton nicht daheim angetroffen, die Fremdenzimmer aber bereit gefunden und waren dann zwei Tage in dem großen Park und dem palastartigen Bungalow allein gewesen. Dann traf Miß Bennerton ein: mit vier prächtigen Tigerfellen, ihrer Jagdbeute aus Nepal, tief gebräunt und bei bester Laune. Abends war man bis gegen elf in lebhafter Unterhaltung zusammen geblieben. Kaum hatte dann das Ehepaar Breßfort seine Zimmer im rechten Flügel aufgesucht, als den langen Flur ein gellender Schrei entlangtönte. Breßfort war mit seinem Revolver sogleich in den Flur geeilt. Der Schrei wiederholte sich.

Der Lord hörte, daß er aus Olivia Bennertons Schlafzimmer kam. Er rüttelte umsonst an der Tür, lief nun auf die große offene Veranda hinaus, auf welche beide Fenster dieses Zimmers mündeten, und sah gerade noch, wie eine Gestalt aus dem einen Fenster sich auf einen der Dachpfeiler der Veranda schwang und daran emporkletterte. Er stürzte in den Garten und erkannte jetzt einen riesigen Affen, der blitzschnell über das flache Dach verschwand. Er feuerte drei Schüsse ab, ohne in der Aufregung zu treffen. Die Dienerschaft half nach dem Untier suchen. Aber man entdeckte es nirgends. Miß Bennerton lag halb bewußtlos in ihrem Bett und konnte nur angeben, daß sie sofort eingeschlafen sei und dann einen gräßlichen Traum gehabt habe, in dem ein riesiger Affe eine Rolle spielte. Als der Lord ihr erklärte, er habe den Affen gesehen, meinte Olivia, dies sei unmöglich. Sie hätte bestimmt nur geträumt. Sie ließ sich dies auch nicht ausreden.

Hier unterbrach Harald den Lord. „Mylord, wie lange weilten Sie bereits mit Ihrer Gattin in Ihrem Schlafzimmer, als der Schrei ertönte?“

„Vielleicht zehn Minuten, bester Harst. Jedenfalls muß Olivia sehr müde gewesen sein, sonst hätte sie gar nicht eingeschlafen sein können.“

„War denn das Fenster offen, durch das der Affe eingedrungen und wieder entwischt war?“

„Ja. Die linke untere Scheibe war nur angelehnt, als Olivia sich niederlegte. Sie will das Fenster selbst aufgeriegelt haben.“

„Weiter bitte –“

„Diese seltsame Geschichte mit dem Orang-Utan veranlaßte mich, an Sie zu depeschieren, obwohl Olivia nichts davon wissen wollte. Sie meinte, ich machte viel zu viel Aufhebens von der Sache. Sie war sogar verstimmt, als ich dann heimlich die Depesche doch abgehen ließ. Am nächsten Abend blieben wir nur bis gegen zehn Uhr zusammen. Etwa um Mitternacht erwachte ich, weil meine Frau mich rüttelte. Noch halb im Schlaf hörte ich Olivia abermals schreien. Ich rannte in den Flur, klopfte an ihre Tür. Alles still. Olivia meldete sich erst nach einer Weile und rief mir zu, ich sollte mich nicht weiter beunruhigen, sie hätte nur abermals geträumt. Ich sagte ihr durch die Tür gute Nacht, blieb aber noch eine Weile stehen und lauschte. Das – das war nicht schicklich, lieber Harst, – gewiß nicht! Aber – aber mir –“

„Und was hörten Sie so?“

„Ja – ich habe es noch nicht einmal meiner Frau erzählt, lieber Harst: ich hörte in Olivias Schlafzimmer flüstern! Und – und als ich dann durch das Schlüsselloch blickte, da – da sah ich Olivia völlig angekleidet in dem Sessel vor ihrem Frisiertisch sitzen. Sie sprach ganz leise mit jemand, den ich nicht sehen konnte.“

„Und dann?“

„Kehrte ich zu meiner Frau zurück. – Morgens entschuldigte sich Olivia bei uns, daß sie uns wieder so erschreckt hätte. Sie sah furchtbar elend aus und war so nervös, als ob –“

„Und dann?“ kürzte Harald des Lords Schilderung ab.

„Dann – dann kam die verflossene Nacht, die dritte also seit Olivias Heimkehr aus Nepal. Meine Frau war um zehn zu Bett gegangen. Ich saß noch im Salon nebenan und schrieb Briefe. Plötzlich erlosch die elektrische Schreibtischlampe. Ich wollte die elektrische Krone einschalten: auch sie versagte! – Ich stand im Finstern da – vielleicht drei Minuten. Ich hatte das bestimmte Gefühl, daß sich etwas ereignen würde. Doch – ich hörte nur irgendwo im Keller eine Tür knallend zuschlagen. Dann flammte das Licht wieder auf.“

„Haben Sie Miß Bennerton gegenüber dies erwähnt – auch das Zuschlagen der Tür?“

„Nein, absichtlich nicht. – Ehrlich: mir scheint, Olivia verheimlicht uns etwas.“

„Sehr gut!“ nickte Harst. „Fragte sie denn nicht, ob Sie etwas von dem Versagen des Lichtes bemerkt haben?“

„Nichts fragte sie heute, nichts. Sie war nur noch nervöser und machte noch mehr den Eindruck einer Kranken.“

Harst schwieg, lehnte sich zurück und senkte nachdenklich den Kopf.

„Was halten Sie von alledem?“ meinte der Lord dann nach einer Weile.

Harald blickte mich an und erwiderte: „Ich glaube, Sie werden in der Erregung wohl einen harmlosen Dieb für einen Orang-Utan angesehen haben, Mylord.“

Daß er dies nur äußerte, um Breßforts Mißtrauen gegen Olivia Bennerton einzuschläfern, war klar.

Doch der Lord begann sich sofort wortreich zu verteidigen. „Gestatten Sie, bester Harst: ich habe das Tier als Riesenaffen deutlich erkannt! Das werden Sie mir nicht ausreden! Das wollte Olivia auch! Nein, ich habe gute Nerven, und auf dem flachen Hausdach, das weiß gestrichen ist, konnte ich die Umrisse der fliehenden Gestalt –“

Harst hatte eine kurze Handbewegung gemacht.

„Lieber Breßfort, Orang-Utans gibt es nur auf Borneo oder in Tiergärten und Menagerien. In Lucknow dürfte kaum ein lebendes Exemplar dieser Art von Menschenaffen vorhanden sein. – Lassen wir die Sache vorläufig ruhen. – Liegt Olivia zu Bett?“

„Ja, seit anderthalb Stunden.“

„Wann traf meine Depesche aus Agra ein.“

„Hm – das mag zwei Stunden her sein –“ –

Das Auto bog durch ein Gittertor in den Park Miß Bennertons ein.

Wir waren angelangt – angelangt am Orte der Träume dieser – Hochstaplerin, dieser Abenteurerin. –

So schätzte ich sie damals ein – noch ein.

3. Kapitel.

Eine Palmenallee rollte der Kraftwagen hinab, eine Allee geradezu wundervoller Fächerpalmen, wie ich sie selbst auf Ceylon nicht schöner gesehen habe.

Bisher war über die Frage, wo wir hier in Lucknow wohnen würden, noch kein Wort gesprochen worden. Ich konnte mir nicht recht denken, daß Harald die Gastfreundlichkeit der bettlägerigen Miß Bennerton in Anspruch nehmen würde. Wir kannten sie nicht, und dazu war sie jetzt noch unsere Gegnerin. Harst würde sich hier auf Olivias Eigentum wohl nur ein wenig umschaun, nahm ich an, und dann würden wir in einem Hotel absteigen. Unser Gepäck war ja bis auf unsere Handtaschen auf dem Bahnhof geblieben.

Der Bungalow tauchte auf. Ich erkannte sofort, daß das große Gebäude, wie alle diese Sommerhäuser, nur einstöckig und mit einer durchgehenden Veranda, älteren Datums, war.

Auf der breiten Freitreppe stand Lady Breßfort, und hinter ihr vier farbige Diener.

Sie winkte uns ernst einen Gruß zu, erklärte dann sofort: