Hauptmenü

Sie sind hier

Lady Myntors letzter Wunsch

Der Detektiv

Kriminalerzählungen

von

Walther Kabel.

Band 80:

Lady Myntors letzter Wunsch

Nachdruck verboten. Alle Rechte einschließlich Verfilmungsrecht vorbehalten. Copyright by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin 26. – 1922.

Druck: P. Lehmann G. m. b. H., Berlin

1. Kapitel.

Ein geheimnisvolles Testament.

Wir wohnten in Kolombo, dem Haupthafen des Inselparadieses Ceylon, im Mount Lavinia-Hotel, welches etwa sieben Kilometer südlich von der eigentlichen Stadt auf einem steil aus dem Meere emporragenden Felsen liegt und eines der elegantesten Hotels der Welt ist.

Am 14. Oktober war’s, als uns einer der Hotelboys eine Depesche nach den Tennisplätzen brachte. Wir hatten mit zwei englischen Damen in der erfrischenden Seebrise bereits mehrere Spiele erledigt, und trotzdem[1] meinte Miß Colvenor, die Tochter des Gouverneurs von Kolombo, in bedauerndem Tone zu mir, während Harald Harst die Depesche überflog:

„Nun wird es wohl für Sie beide wieder Arbeit geben, Mr. Schraut. Schade, es waren so interessante Stunden. Sie verstehen so prächtig zu erzählen, und man ist doch gern mit einem Gentlemandetektiv von Mr. Harald Harsts Berühmtheit zusammen.“

Miß Daisy Colvenor sollte recht behalten.

„Meine Damen,“ erklärte Harst, indem er mir die Depesche reichte, „mein Freund Boßwell aus Bombay ruft mich dorthin. Wir müssen uns verabschieden. Abends um neun Uhr verläßt der Dampfer India den Hafen, den wir benutzen müssen –“

Ich hörte nicht weiter hin, was er noch hinzufügte. Das Telegramm war mir wichtiger.

Es lautete:

Lady Maria Myntor hier am 5. verstorben. Vorgestern Testamentseröffnung. Sehr merkwürdige letztwillige Verfügung. Bitte zu kommen, falls irgend möglich. – Gruß – Inspektor Boßwell.

So begann das Myntor-Problem für uns.

Punkt neun Uhr lichtete die India, der Tourdampfer Kolombo–Bombay, die Anker. Mir wurde der Abschied sehr schwer. Wer Ceylon kennt, wird das begreifen.

Wir hatten auf der India die beiden Staatskabinen belegt. Ein Mann in Haralds Vermögensverhältnissen kann sich das leisten.

Ein wundervolles Abendrot tauchte die Küste von Kolombo mit ihren berühmten Palmenhainen in rosige Farben, ließ die Fenster der weißen Villen der Europäer aufleuchten und verwandelte das sonst bewegte Meer in einen rot schillernden Teppich.

Die Mole und der Leuchtturm verschwanden nun ebenfalls unter dem Horizont. Wir standen an der Reling, und unwillkürlich sprach ich leise vor mich hin:

„Wann werden wir wohl Kolombo wiedersehen?“

Wir beide ahnen nicht, daß dies früher geschehen sollte, als wir auch nur im entferntesten annehmen konnten.

Dann schlug die Glocke an Deck gellend ihr Signal zum Souper.

Wir fanden im Speisesaal ganz angenehme Gesellschaft: einen schwedischen Forschungsreisenden, der Innerceylon bis in die entlegensten Winkel monatelang durchwandert hatte und viel Interessantes zu berichten wußte.

Es hatte sich an Bord sehr bald herumgesprochen, daß der deutsche Liebhaberdetektiv Harst auf dem Schiffe war. Kein Wunder also, daß wir beide dauernd mit ziemlicher Ungeniertheit angestarrt wurden.

Schräg gegenüber von uns an der Tafel saß ein älterer, graubärtiger Herr, der dieses Anstarren als einer der wenigen in diskreterer Weise tat.

Er fiel mir auf, weil er fast nichts genoß und weil auf seinem Gesicht eine gewisse Schwermut lagerte. Außerdem beteiligte er sich mit keiner Silbe an der Unterhaltung. Der Blick, der uns durch die Gläser einer Hornbrille zuweilen streifte, hatte auch etwas geradezu Weltentrücktes an sich.

Nachdem der Kapitän die Tafel aufgehoben hatte, wollten wir beide uns in unsere Kabinen zurückziehen.

Da trat der Herr auf uns zu, stellte sich als Advokat Grosby aus Bombay vor und bat Harst, ihm eine Unterredung zu gewähren.

„Vielleicht gehen wir in meine Kabine,“ fügte er hinzu. „Ich möchte Ihnen gleich erklären, Mr. Harst, daß es sich um ein Testament einer Lady Myntor handelt. Ich bin ihr Anwalt gewesen, hatte in Kolombo zu tun und möchte nun, da ich zufällig mit Ihnen zusammengetroffen bin, Ihnen einmal eine Abschrift des Testaments zeigen.“

„Gern, Mr. Grosby,“ erwiderte Harst. „Gehen wir in Ihre Kabine.“

Auch der Advokat hatte eine der größeren Kabinen unter der Kommandobrücke belegt, und zwar Nr. 4, während unsere Staatskabinen die Nummern 1 und 2 hatten.

Wir setzten uns um den kleinen Tisch herum, Grosby bot uns Zigarren an und begann nun:

„Lady Myntor ist für Bombay eine Art Berühmtheit gewesen. Ihr Gatte war vor zwanzig Jahren dort Gouverneur. Seit fünfzehn Jahren ist sie Witwe und bewohnt einen alten Hindutempel auf den Malabar Hills, der zum Wohnhause umgebaut worden ist. Sie hielt sich, obwohl sehr begütert, keine weitere Bedienung als eine Engländerin namens Jane Busselt und zwei farbige Diener. Die Lady hat ein Alter von 75 Jahren erreicht. Sie verkehrte mit niemandem. Wenn sie ausfuhr, was selten geschah, lenkte sie ihren Ponywagen selbst und war stets dicht verschleiert. Ihr Testament, das sie ein Jahr nach dem Tode ihres Gatten errichtete, lag in meinem Tresor in Verwahrung. Damals, als sie diese letztwillige Verfügung in einem versiegelten Umschlag mir übergab, sprach ich sie zum letzten Male von Angesicht zu Angesicht. Was wir späterhin zu erledigen hatten, geschah durch den Fernsprecher. – So, das dürfte wohl genügen, Mr. Harst. – Nun zu dem Testament –“

Er faßte in die innere Westentasche und holte einen zusammengefalteten Bogen heraus, den er vor sich auf den Tisch legte.

„Auf dem versiegelten Leinenumschlag hatte Lady Myntor vermerkt, daß das Testament fünf Tage nach ihrem Ableben geöffnet werden sollte,“ fuhr Mr. Grosby fort. „Als Zeugen sollten der Eröffnung beiwohnen: ihre Nichte Honoria Myntor, ein höherer Polizeibeamter, die Wirtschafterin Jane Busselt und ich. – So geschah es auch.“

„Eine Frage,“ warf Harald ein. „Hatte Lady Myntor keine Kinder?“

„Nein.“

Der Advokat faltete nun den Bogen auseinander.

„Es ist dies eine ganz genaue Kopie des Originaltestaments, Mr. Harst –“

„Verzeihung, Mr. Grosby. Wer war der Polizeibeamte, der hinzugezogen wurde?“

„Detektivinspektor Boßwell, ein Mann von tadellosem Ruf, der mir persönlich nahesteht. Ich glaube, Sie kennen ihn, Mr. Harst?“

„Ja. Wir hatten gemeinsam ein paar Fälle bearbeitet. Auch ich schätze Boßwell sehr hoch.“

Merkwürdig: Harald verschwieg Boßwells Depesche! Das mußte einen Grund haben!

„Bitte, hier ist die Kopie, meine Herren,“ sagte Grosby merklich zögernd und reichte sie Harst ebenso zögernd über den Tisch hin. Es machte ganz den Eindruck, als gäbe er sie ungern aus der Hand.

Ich rückte meinen Sessel näher an den Harsts heran. Dann lasen wir:

Bombay, den 10. April 1907

Myntor-Palais,

Malabar Hills.

Mein Testament.

Eigenhändig und im Besitz ungetrübten Geisteskräfte bestimme ich folgendes:

Nach meinem Tode soll meine Leiche nach Seemannsart im Meere versenkt werden, nachdem sie kunstgerecht einbalsamiert worden ist. Als Ort der Versenkung nenne ich die südliche Bucht der kleinen Felseninsel, die nördlich von Bombay dicht an der Küste in einer Höhe mit dem Dorfe Wangiprana liegt. Die Insel heißt bei den Küstenfischern Schotakadscha, singender Fels, weil nördlich der genannten Bucht aus den Rissen des Gesteins Gase mit pfeifendem Geräusch austreten.

Der Versenkung haben dieselben Personen beizuwohnen wie der Testamentseröffnung. Ihre Unkosten sind ihnen aus der Erbschaftsmasse zu erstatten. Die Versenkung soll erst einen Monat nach meinem Tode stattfinden.

Mein Vermögen vermache ich meiner Nichte Honoria Myntor, zur Zeit in Goa wohnhaft. Es besteht aus:

- dem Myntor-Palais nebst Einrichtung,

- der Plantage Derryback bei Surat,

- Bargeld und Wertpapieren, deponiert in meinem Safe bei der hiesigen India-Bank, im Gesamtbetrage von 10 000 Pfund Sterling.

Meine Erbin hat meine Wirtschafterin Jane Busselt bis zu deren Tode bei sich aufzunehmen und ihr jährlich ein Taschengeld von 100 Pfund zu geben. Außerdem soll Jane Busselt all meine Garderobe und die Hälfte meiner Schmucksachen erhalten.

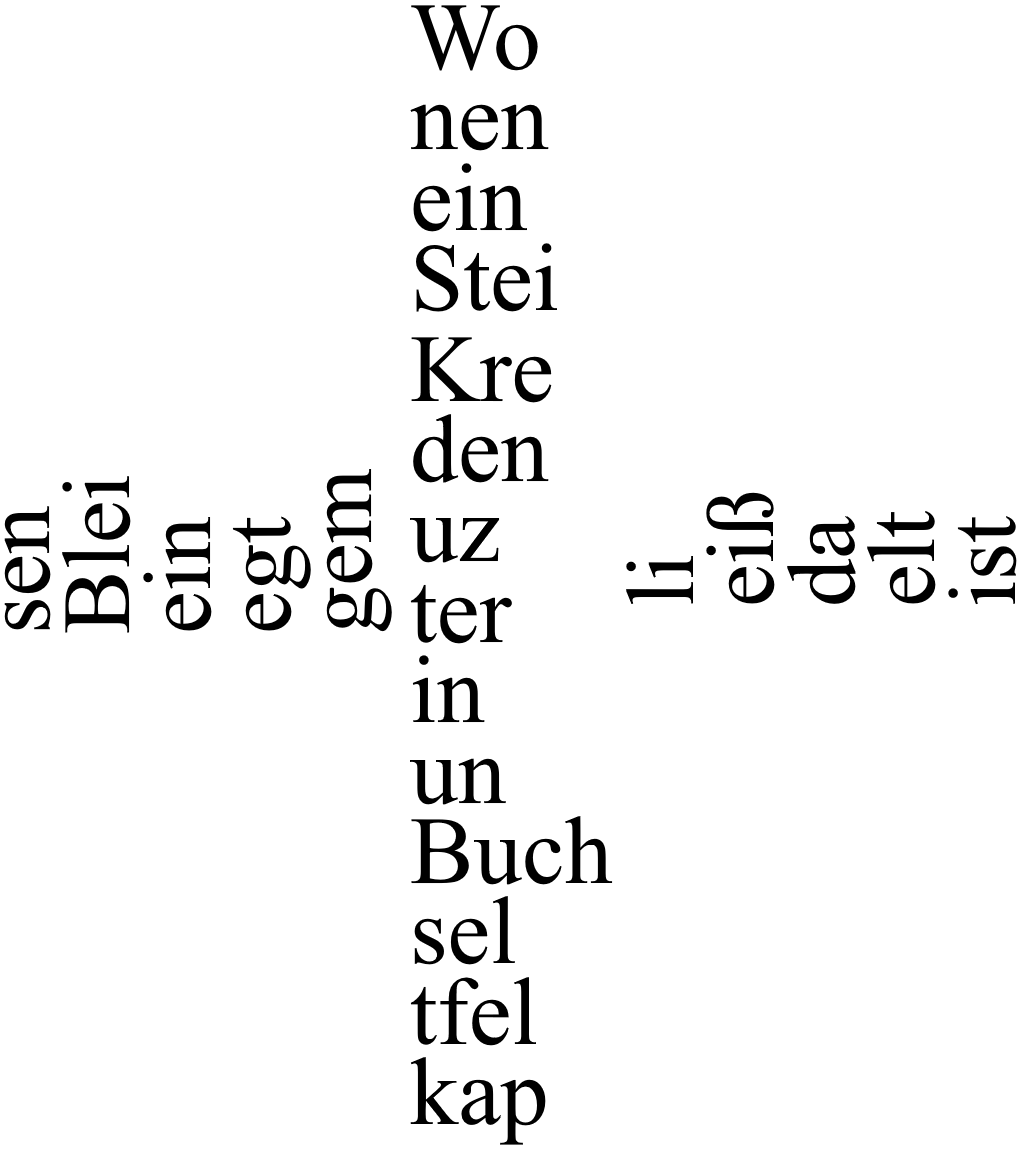

Dann noch mein letzter Wunsch. Ich gebe ihm eine besondere Form. Sollte sich niemand finden, der den Inhalt des Silbenkreuzes entziffert, so kann dieser Wunsch nicht erfüllt werden, der gleichzeitig für mich eine schwere Bloßstellung meines Charakters enthält. Ich überlasse es daher der Fügung des Schicksals, ob das, was mein Gewissen mir gebietet, verwirklicht werden soll.

Ihnen, Mr. Grosby, meinem langjährigen Rechtsbeistand, stelle ich anheim, was Sie tun wollen, um das Silbenkreuz zu entziffern. Leicht wird dies nicht sein. Ich habe mir alle Mühe gegeben, etwas zu ersinnen, das nur ein Genie lösen kann. Und Genies sind selten.

Das ist alles, was ich wünsche.

Lady Maria Myntor,

geb. Bollersetty.

2. Kapitel.

Mann über Bord.

Das war in der Tat ein seltsames Testament!

Man konnte eine ganze Menge zwischen den Zeilen herauslesen, so zum Beispiel, daß Lady Maria einst irgend eine schwere Schuld auf ihre Seele geladen hatte, die sie nach ihrem Tode wiedergutmachen wollte. –

Harald legte die Kopie auf den Tisch zurück.

„Ich hätte lieber das Original geprüft,“ sagte er nachdenklich. „Es ist doch noch vorhanden?“

„Gewiß. Nur – nur der Umschlag ist leider abhanden gekommen.“

Komisch: Grosby war bei diesen Worten rot und verlegen geworden und bückte sich jetzt rasch, als müsse er seine Schuhsenkel fester binden.

Harald warf mir einen langen Blick zu.

„Oh – der Umschlag ist unwichtig,“ meinte er dann leichthin. „Sie wünschen also, Mr. Grosby, daß ich das Silbenkreuz zu lösen[3] versuche, nicht wahr?“

„Ja – wenn Sie so liebenswürdig sein wollten –“ Er richtete sich wieder auf. „Ich wäre Ihnen sehr dankbar, Mr. Harst, sehr dankbar.“

„Dann müssen Sie mir die Kopie hierlassen.“

„Aber gewiß. – Meinen Sie, daß die Entzifferung Ihnen gelingen wird?“

„Ganz bestimmt!“

„So?! – Und Boßwell erklärte, er hatte bereits endlose Berechnungen angestellt, um die Silben richtig zu vereinen, – ohne Erfolg!“

„Hm – vielleicht hat er Schwierigkeiten gesucht, wo keine vorhanden sind. Das tut man häufig. – Seit wann waren Sie eigentlich in Kolombo, Mr. Grosby?“

„Seit heute mittag. Ich war mit dem Tourdampfer Octopus eingetroffen.“

„So. Weshalb kamen Sie nicht zu uns ins Mount Lavinia-Hotel? Wußten Sie nicht, daß ich dort wohnte? Es stand doch in allen Zeitungen.“

„Ich – ich wollte Sie nicht belästigen, Mr. Harst!“

Das war ohne Zweifel gelogen. Ich vermutete etwas ganz anderes.

Wir verabschiedeten uns darauf sehr bald. Harald sagte noch: „Wir haben ja drei Tage Zeit, Mr. Grosby, diese Dinge durchzusprechen, nein, sogar vier Tage, so lange dauert ja die Überfahrt bis Bombay. Inzwischen werde ich wohl das Silbenkreuz entziffert haben. Vielleicht, Mr. Grosby,“ – und hier hob Harald die Stimme etwas – „haben Sie sich dann auch überlegt, ob es nicht richtiger wäre, wenn Sie uns alles anvertrauten, was Sie drückt.“

Der Advokat wurde abermals verlegen, blickte zu Boden, schüttelte uns kräftig die Hand und blieb allein in seiner Kabine Nr. 4 zurück.

Wir hatten bis zu unserer Wohnkabine Nr. 2 nur wenige Schritte. Harald schloß hinter uns ab. Der durch eine Schiebetür mit Nr. 2 verbundene Schlafraum, ebenfalls aufs eleganteste ausgestattet, hatte keine besondere Tür nach dem Gang hinaus.

Harsts Benehmen fand ich etwas merkwürdig. Nachdem er die Tür sorgfältig verriegelt hatte, ging er in unsere gemeinsame Schlafkabine und schaute sich auch dort vorsichtig um.

„Was gibt’s?!“ fragte ich leise, als er sich nun neben mich auf das Wandledersofa setzte und sein Zigarettenetui hervorholte.

Er hielt es mir hin.

„Bediene Dich bitte.“ – Es geschah selten, daß er mir eine seiner Mirakulum anbot. Er war damit sehr sparsam.

Er rieb sein Feuerzeug an und flüsterte noch leiser:

„Wir wurden bei Grosby belauscht –“

„Diese ganze Testamentsgeschichte fängt recht vielversprechend an –“ fügte er hinzu.

Daß Wandsofa stand der Tür gegenüber. Mithin hatten wir rechts von uns die Wand nach der Nachbarkabine Nr. 3, links den Eingang zum Schlafraum.

Haralds Augen glitten ganz unauffällig immer wieder über die Wand rechter Hand prüfend hin. Dort stand ein kleiner Diplomatenschreibtisch, über den eine Seekarte des Indischen Ozeans und der angrenzenden Länder hing.

Dann lachte Harst ganz grundlos auf und sagte lauter als bisher:

„Ich glaube, Lady Myntor hat den braven Grosby zum Narren gehalten mit diesem letzten Wunsch. Sie muß eine recht schrullenhafte Dame gewesen sein, und es ist ihr schon zuzutrauen, daß sie sowohl Grosby als auch die anderen Herrschaften, die nun von den Bestimmungen des Testaments Kenntnis haben, so etwas aufziehen wollte.“

Ich merkte ganz genau: Harald mußte jetzt entdeckt haben, daß auch wir belauscht wurden. Es ist ja nicht gerade schwer, durch die trennende Wand zweier Kabinen, die zumeist aus zwei Holzwänden und einer Einlage von Kork besteht, ein Loch zu bohren, wenn man nur Werkzeuge zur Verfügung hat.

Der Lauscher konnte nur der Bewohner der Kabine Nr. 3 sein. – Gewiß: ich hatte diesen Nachbar bereits zweimal flüchtig gesehen. Er hatte bei der Tafel ganz am unteren Ende gesessen. Es war ein Mann in mittleren Jahren mit schwarzem Vollbart und gelbbrauner Gesichtsfarbe, die auf einen Mischling hindeutete.

„Ich habe [vor][4] Mr. Grosby von dieser meiner Vermutung absichtlich geschwiegen,“ hatte Harald nach kurzer Pause hinzugefügt. „Ich kann mich ja auch irren. Vielleicht ist dieser „letzte Wunsch“ ernst gemeint. Das wird sich ja herausstellen, wenn ich mich über die Entzifferung des Silbenkreuzes hermache. Reiche mir doch mal Papier vom Schreibtisch. Wir können es ja sofort versuchen.“

Er legte das Testament, die Kopie, vor sich hin, nahm einen Bleistift und sagte: „Störe mich jetzt eine Weile nicht.“

Ich las Zeitung. Hin und wieder blickte ich aber doch flüchtig auf den Bogen Papier, den Harst bereits halb mit Zeilen gefüllt hatte.

So verging etwa eine halbe Stunde.

„Ich hab’s!“ rief er da. „Ich wußte, daß die Sache nur schwer ausschaute! Bitte – Du kannst hier auf dem Blatt genau verfolgen, wie ich die Silben geordnet habe.“

Ich griff recht begierig nach dem Stück Papier, während Harald eine neue Mirakulum sich anzündete.

Und – ich las folgendes:

Grosby dürfte mit dem Schwarzbärtigen aus Nr. 3, der übrigens Boncard heißt, wie der Steward mir verriet, unter einer Decke stecken. Boncard hatte sich im Ventilationsrohr versteckt, als wir bei Grosby waren. Ich sah einen Männerstiefel hinter dem engen Ventilationsgitter unter der Decke. Vorher hat er in die Verbindungswand hier zu uns hin ein Loch gebohrt und die Karte des Indischen Ozeans an der Stelle, wo etwa die Stadt Baroda liegt, ebenfalls rechteckig eingerissen, so daß das Eckstückchen hochstand und noch hochsteht. Er verließ den Speisesaal bereits vor dem letzten Gang, und da man in den Ventilationsschacht nur aus Grosbys Kabine gelangen kann, da Grosby außerdem ebenfalls vor dem letzten Gang für drei Minuten kurz nach diesem Boncard sich aus dem Speisesaal entfernte, dürfte der Advokat ihn bei sich eingeschlossen haben. Das wäre das Nötigste zu Deiner Information, mein Alter. Ich könnte höchstens noch hinzufügen, daß das rechteckige Loch in der Seekarte noch nicht vorhanden war, als wir uns zum Essen in den Speisesaal begaben. Mithin dürfte meine Behauptung, daß sich auch in der Wand ein Bohrloch befindet, wohl zutreffen.

„Wie gefällt Dir meine Lösungsart?“ fragte Harald jetzt.

Natürlich war auch dies nur für den Lauscher bestimmt, und daher erwiderte ich:

„Vorzüglich! – Noch einen Augenblick. Ich bin sofort fertig.“

Ich las weiter:

Nun zu Grosbys Person und zu seinem Verhalten. Ich glaube, er wird nur unseretwegen nach Kolombo gereist sein. Er mag zunächst wirklich die Absicht gehabt haben, meine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aus irgend welchen Gründen änderte er seinen Entschluß in Kolombo und wollte, als er irgendwie erfuhr, daß auch wir heute nach Bombay reisen würden, ein zufälliges Zusammentreffen vortäuschen. Am wichtigsten ist, daß er so offensichtlich verwirrt wurde, als er erwähnte, der Umschlag des Originaltestaments sei verschwunden. Ich nehme an, mit diesem Umschlag hat es eine besondere Bewandtnis. All dies wird sich aufklären lassen.

Das Silbenkreuz läßt sich ohne jede Berechnung und Anstrengung herunterlesen. Lady Myntor hat bei der Erfindung dieser Geheimschrift nicht gerade übermäßig viel Phantasie verraten. Lies von oben, mit „Wo“ anfangend, jede zweite Silbe, setze dies von links am Querbalken des Kreuzes fort, und Du erhältst:

Wo ein Kre uz in Buch tfel sen ein gem eiß elt

Also: „Wo ein Kreuz in Buchtfelsen eingemeißelt“. – Dann dasselbe am Querbalken von rechts nach links und am Längsbalken von unten nach oben:

ist da li egt Blei kap sel un ter den Stei nen,

also: „ist, da liegt Bleikapsel unter den Steinen“.

Freund Boßwell und alle anderen haben eben, wie ich schon Grosby gegenüber betonte, Schwierigkeiten gesucht, wo keine vorhanden sind, und daher keinen Erfolg gehabt.

Um nun die Sachlage hier zu klären, schreibe Du, scheinbar zur Unterstützung Deines Gedächtnisses, die Lösung auf ein anderes Blatt Papier und lasse das Papier auf dem Schreibtisch liegen, wenn wir – scheinbar – zu Bett gehen. Meine Niederschrift werde ich verbrennen. Wir dürfen den Lauscher auf keinen Fall mißtrauisch machen.

Hiermit endete Haralds Mitteilung.

„Verblüffend einfach!“ sagte ich nun und fügte rasch hinzu, als er das Blatt Papier zweimal durchriß:

„Halt – ich möchte mir den Wortlaut der Lösung abschreiben.“

Ich tat es. Harst verbrannte dann die Stücke seiner Niederschrift, gähnte und meinte:

„Über die Lösung und ihre Bedeutung wollen wir uns morgen unterhalten. Jetzt bin ich zu müde.“

Ich legte, genau wie Harald es gewünscht hatte, das Papier auf den Schreibtisch. Dann begannen wir uns in der Schlafkabine zu entkleiden. Wir hatten die Schiebetür weit offen gelassen.

„Gute Nacht, mein Alter,“ rief Harald von seinem Bett aus und drehte die Deckenlampe aus.

Dunkelheit.

Dunkelheit und drückende Hitze.

Dazu das leise Surren der Ventilatoren und das ferne gleichmäßige Stampfen der Schiffsmaschinen.

Ich hatte mich im Bett sofort aufrecht gesetzt. Wenn ich mich etwas nach links bog, konnte ich durch die offene Schiebetür den Schreibtisch sehen. Das heißt: ich hätte ihn gesehen, wenn im Wohnraum Licht gebrannt hätte. –

Nach einer Weile war es mir, als ob ich ein Geräusch in der Wohnkabine hörte.

Es klang wie ein leises Klirren.

Ich erhob mich lautlos, huschte zu Haralds Bett hinüber, tastete mit der Hand über die Kissen.

Es war leer.

Ringsum die dichteste Finsternis.

Auch nicht eine winzige Spur von Licht, von Helle irgendwo.

Mit bloßen Füßen schlich ich über den feinen, bunten Bastteppich zur Schiebetür, blieb stehen, lauschte.

Nichts – nichts –

Wo war Harald?! Wo nur?!

Ich tat noch zwei Schritte vorwärts.

Da wieder das Klirren.

Und nun schoß plötzlich aus der Finsternis wie ein greller Strich ein dünner Lichtfaden heraus und fiel gerade auf den Schreibtisch, nur eine Stelle der Platte beleuchtend.

Und – erlosch schon wieder.

Das war so schnell gegangen, daß ich kaum wahrgenommen hatte, ob der weiße Lichtstrahl wirklich aus dem Loche der Seekarte gekommen war.

Abermals nichts als das Surren der Ventilatoren, das Stampfen der Maschinen und das Schlappen der Wellen an den Bordwänden.

Dann vor mir etwas wie ein tiefes Atemholen.

Dicht vor mir.

„Harald,“ hauchte ich.

Und als Antwort umkrallte eine Hand meinen Arm.

Nun an meinem Ohr der leichte Luftzug eines hastig atmenden Mundes.

Nun die Worte – wie ein Wehen nur:

„Ich hoffte, er würde hier einzudringen versuchen. Ich begreife nicht, was –“

Da – ein Knistern, als ob ein Gegenstand rasch den Rand eines Papierblattes streift.

„Still!“ hauchte Harst. „Hier geht etwas vor, das mir noch unklar ist –“

So standen wir und warteten – warteten.

Standen so wohl eine Viertelstunde.

Nichts mehr jetzt – nichts.

Ich hörte mein Herz klopfen, hörte das Blut in meinen Ohren singen.

Ich wollte mir nichts entgehen lassen, strengte meine Sinne an.

Dann – es mochte jetzt eine halbe Stunde vergangen sein – dann in der Nähe irgendwo ein dumpfer, kurzer Schrei.

Und wieder Haralds Stimme unmittelbar an meinem Ohr:

„Hörtest Du?! Was mag das zu bedeuten haben? Es war –“

Jetzt rannten draußen im Gange zwei Leute vorüber mit schweren Stiefeln.

Ein Ruf – undeutlich nur – irgendwo in der Nähe an Deck:

„Mann über Bord – Mann über Bord!“

Da ließ Harsts Hand meinen Arm frei.

In der Wohnkabine flammte das Licht auf.

3. Kapitel.

Um Lady Lydias Reichtümer.[5]

„In die Gummimäntel!“ rief Harald leise. „An Deck!“

Er hatte das Licht eingeschaltet. Er streifte jetzt mit raschem Blick die Schreibtischplatte.

Auch ich schaute hin.

Der Zettel war verschwunden – der Zettel mit der Lösung des Silbenkreuzes!

Verschwunden – aber wie – wie nur?!

Harald sprang schon zur Gangtür, untersuchte Schloß und Riegel, entdeckte nichts.

Dann schlüpften wir in die langen Gummimäntel, klappten die Kragen hoch, verließen die Kabine, schlossen hinter uns ab und fanden auf Deck den Ersten Offizier und mehrere Matrosen an der Backbordreling stehen.

Einer der Matrosen beteuerte nochmals: „Es ist bestimmt ein Mann über Bord gesprungen. Ich sah, wie er sich auf die Reling schwang und sich in die See stürzte.“

Die Nacht war außerordentlich dunkel. Der mit dichtem Gewölk bedeckte Himmel schien über dem dahingleitenden Schiffe wie eine schwarze Glocke zu schweben. Nur in nächster Nähe konnte man die Wellenkämme als helle, bewegliche Striche erkennen.

Der Erste Offizier wandte sich an Harald:

„Mr. Harst, was halten Sie von der Sache? Es hat wohl kaum Zweck, daß ich beidrehen lasse –“ (Beidrehen – das Schiff beschreibt dann einen Bogen und läuft auf dem bisherigen Kurse zurück.)

„Nein, es hat keinen Zweck,“ erklärte Harald. „Wollen Sie mir mal Ihr Nachtglas geben –“

Er stellte dann das Glas ein und suchte so die Umgebung des Dampfers ab, ging bis ans Heck und spähte auf das düstere Meer hinaus.

„Es muß doch einer der Passagiere Selbstmord beabsichtigt haben,“ meinte der Erste Offizier zu mir. „Der Mann hätte doch im Wasser um Hilfe gerufen. Der Matrose müßte die Rufe gehört haben. – Wenn Sie nur nicht im Halbschlaf geträumt haben, Tom,“ wandte er sich an den Matrosen.

„Verdammt!“ brummte der. „Ich schlafe auf Wache nicht! Es sprang jemand über Bord!“

Harald gab dem Ersten Offizier das Glas zurück.

„Es wird ein Selbstmörder gewesen sein,“ sagte er scheinbar ohne besonderes Interesse. „Gute Nacht. Morgen früh können Sie leicht feststellen, ob jemand von den Passagieren oder der Besatzung fehlt.“ –

Wir kehrten in unsere Kabine zurück.

„Anziehen!“ meinte Harald. „Es gibt Arbeit. Wir sind überlistet worden.“

Ich hatte mir bereits eine Ansicht gebildet.

„Boncard ist entflohen?“ fragte ich.

„Ja – mit der Lösung! Ziehen wir uns an!“

Wir gingen in die Schlafkabine, fuhren in die Kleider.

„Wie stahl er sie?“ wollte ich wissen.

„Durch das Loch mit Hilfe eines spitzen Drahtes, der einen Haken hatte. Du hörtest doch das Klirren. Er stieß mit dem Draht gegen den Aschbecher. Dann wagte er, als er ohne Licht den Zettel nicht fand, die Schreibtischplatte zu beleuchten. Das Loch in der Wand muß also bedeutend größer sein, als ich anfänglich annahm. Du sahst, daß die Seekarte jetzt viel weiter aufgerissen war –“

„Nein. Ich sah nur, daß der Zettel fehlte –“

Harst zog die Jacke über, griff nach der Mütze.

„Ich fürchte, wir werden Grosby tot vorfinden. Auch in diesem Punkte habe ich diesmal falsch kombiniert. Der Advokat war nicht mit Boncard im Bunde. Er verließ den Speisesaal, um Boncard zu beobachten. Er muß ihn gekannt und für gefährlich gehalten haben. Vielleicht war Boncard, der natürlich ganz anders heißen dürfte, ihm nach Kolombo gefolgt, und Grosby suchte uns aus Furcht vor Boncard im Mount Lavinia-Hotel nicht auf –“

Harald öffnete unseren Requisitenkoffer und nahm ein paar Dietriche heraus.

Auch ich war jetzt fertig, zog die Mütze über den Kopf und betrat hinter Harst die Wohnkabine.

Er stieg auf den Schreibtisch.

„Übrigens, mein Alter, ich habe vorhin mit dem Nachtglase ein Fahrzeug entdeckt, das Boncard aufgefischt haben dürfte,“ sagte er, als er jetzt die Seekarte von der Wand entfernte.

In dem rotbraun lackierten Holze sah man die weißen Ränder eines quadratischen Loches, das gerade groß genug war, um die Hand hindurchzuschieben.

Harst hängte wortlos die Karte wieder an.

„Nun zu Grosby –!“

Wir hatten es ja nicht weit bis zur Kabine Nr. 4.

Sie war verschlossen. Es steckte kein Schlüssel von innen im Schloß. Haralds Taschenlampe blitzte nur für Sekunden auf.

Nun schob er einen Dietrich ins Schloß. Ein Knacken – noch ein Knacken – die Tür war offen.

Wir zogen sie hinter uns zu. Ich tastete nach dem Lichtschalter.

Strahlende Helle.

Unsere Augen glitten umher.

Nichts – leer!

„Merkwürdig!“ meinte Harald. „Sollte etwa Grosby –“ und seine Blicke flogen zu dem Ventilationsgitter empor.

Es war herabgeklappt. Und in der Öffnung sahen wir die mit hellen Seidenstrümpfen bekleideten Füße eines Mannes, der offenbar in dem Ventilationsrohr zusammengesunken war, da auch eine Hand am oberen Rande der Öffnung noch sichtbar war.

„Advokat Grosby!“ sagte Harald leise. „Der tote Grosby!“

Ich muß hier noch erklärend einfügen, daß die India ein älterer Dampfer war und daß die Ventilationsvorrichtungen ihre großen Mängel hatten, da immer ein Rohr zu zwei Kabinen gehörte, so daß man, wenn die Schutzgitter herabgeklappt waren, ohne besondere Schwierigkeit aus einer Kabine in die andere gelangen konnte.

Unter der Ventilationsöffnung stand noch, gegen die Wand gelehnt, Grosbys Koffer, den er wohl als Tritt benutzt hatte.

Es war nicht ganz leicht, den Körper des Advokaten aus dem engen Rohr herauszuholen.

Als wir ihn dann mitten in die Kabine auf den Bastteppich legten, schraken wir beide vor dem Gesichtsausdruck der noch warmen Leiche unwillkürlich zurück.

Dieses Gesicht war wie eine Maske wildesten Entsetzens. Die herausgequollenen Augen, die etwas heraushängende Zunge und die offenbar in höchster Todesangst blutig gebissene Unterlippe wirkten mehr als abschreckend.

Harst schaute mich an.

„Erstickt,“ meinte er. „Durch ein Gas – durch irgend ein Teufelsgemenge, wahrscheinlich eine Gaspatrone, die angefeuchtet worden ist und das Gas dann nach oben ausströmen ließ.“

Er bückte sich und fühlte nach dem Puls des stummen, stillen Mannes.

„Da kommt jede Hilfe zu spät –“ – Er legte den Arm des Toten wieder auf den Teppich. – „Nun nach Nr. 3. Dann müssen wir dem Kapitän den Mord melden.“

Auch Nr. 3 war verschlossen, auch hier fehlte der Schlüssel.

Als wir eintraten, spürten wir sofort einen scharfen Geruch, der uns zum Hüsteln zwang.

„Lüften wir erst mal,“ sagte Harald.

Ich hatte das Licht sofort eingeschaltet, öffnete nun die Tür ganz weit und blieb dicht daneben stehen, während Harald das runde Fenster aufzog.

Links neben dem Waschtisch standen Boncards Koffer und Reisetasche auf dem Kofferbock. Unter der Ventilationsöffnung (auch hier war das Schutzgitter herabgeklappt) lag auf den gewachsten Dielen ein kleiner Blechzylinder, ähnlich einer Zahnpastentube.

Harald, der jetzt diesen Zylinder aufhob, taumelte plötzlich, warf ihn von sich und wankte der Tür zu. Er war blaß geworden und holte röchelnd Atem. Ich stützte ihn.

„Der – Gaszylinder!“ sagte er undeutlich. „Es muß ein sehr – gefährliches Gas sein. Mir wurde schwarz vor Augen, als –“

Da – hinter uns des Kapitäns Stimme:

„Meine Herren, was geht hier vor?!“

Harst hatte sich schon wieder erholt.

„Mr. Duncam[6],“ erklärte er leise, da im Gange auch ein paar Matrosen sichtbar wurden, „es ist ein Mord verübt worden. Advokat Grosby ist tot, und der Insasse dieser Kabine ist der Mann, der vorhin über Bord sprang.“

Kapitän Duncam, ein rotbärtiger, stiernackiger Irländer, schickte die Matrosen weg.

Die Zugluft hatte die Kabine von Gasen gereinigt. Wir traten ein.

„Ich möchte eine Funkendepesche aufgeben,“ sagte Harst, nachdem er Duncam das Nötigste mitgeteilt hatte, wobei er allerdings manches für sich behielt. „Versiegeln Sie beide Kabinen, Kapitän. Wir sind ja in acht Stunden in Kalikut. Dort kann die Polizei die Leiche von Bord holen und dort werde ich zu Protokoll geben, was ich weiß.“

Duncam war froh, daß er sich mit der Sache nicht weiter zu befassen brauchte.

Harst schickte dann folgende Depesche nach dem Hafen von Kalikut (an der Malabar-Küste Vorderindiens) voraus:

Polizeibehörde Kalikut.

Bitte schnellstes Schiff des Hafens, möglichst Motorjacht, mit Beamten Tourdampfer India entgegenzusenden und für längere Fahrt auszurüsten. Kosten trage ich. Hier an Bord der India Advokat Grosby aus Bombay ermordet worden. Bitte besonders dringend darum, daß der Inhalt dieser Depesche geheim bleibt und daß ebenso Abfahrt und Zweck des verlangten Fahrzeugs verheimlicht wird.

Harald Harst. Detektiv,

zur Zeit an Bord der India auf der Höhe von Alleppi.

Gegen ein Uhr morgens waren wir in unserer Kabine wieder allein, nachdem Harald Mr. Duncam noch bei der Aufsetzung des vorgeschriebenen Protokolls über den Mord geholfen hatte.

Duncam schickte uns jetzt auch durch einen Steward den Kaffee, um den Harst gebeten hatte. Der Steward verschwand, und ich füllte aus der großen Nickelkanne die beiden Tassen.

Harald saß in der Sofaecke mit der leicht qualmenden Mirakulum zwischen den Fingern und sagte nur:

„Du solltest lieber schlafen gehen und Vorrat schlafen. Es dürften uns sehr anstrengende Tage bevorstehen. Es genügt, wenn ich aufbleibe und mir diese seltsame Geschichte durch den Kopf gehen lasse.“

„Wobei ich Dir gern Gesellschaft leiste,“ meinte ich und nahm neben ihm Platz. „Zumal ich gern einiges fragen möchte.“

Harst tauchte ein Stückchen Zucker in den Kaffee.

„Bitte – frage!“

„Wer mag dieser angeblich Boncard sein?“

Harald zerkaute erst das Zuckerstückchen und spülte es mit einem Schluck Kaffee hinab.

„Ein Mann, der entweder Lady Myntor gut kannte oder den Advokaten. Jedenfalls ein Mann, der wußte, daß die Lady bei Grosby ein Testament deponiert hatte und der sich vielleicht schon vor dem Tode der Lady Kenntnis von dem Inhalt des versiegelten Umschlags verschafft hatte, also vielleicht ein Angestellter des Anwalts oder gar ein naher Verwandter von ihm.“

„Ah – Du fragtest den Kapitän nach Grosbys Familienverhältnissen aus –“

„Ja – und Du hörtest, daß Grosby einen Sohn hat der ihm große Sorgen bereitet, einen Stiefsohn namens Albert Dracon. Wenn Du den Namen Boncard von rückwärts liest, ergibt das Dracnob. Das hat große Klangähnlichkeit mit Dracon.“

„Das spricht für Deine Vermutung – allerdings.“

„Außerdem spricht dafür auch Grosbys trauriges Wesen, das mir schon an der Abendtafel auffiel. Er ahnte eben, daß sein Stiefsohn derjenige war, der den Umschlag des Testaments heimlich geöffnet hat, was er – Grosby – wahrscheinlich erst kurz vor der Testamentseröffnung merkte. Er sah, daß die Siegel vorsichtig abgelöst und wieder aufgeklebt waren. Damit dies nicht jetzt noch herauskäme, hat er selbst den Umschlag vernichtet.“

„Bravo! – Deshalb seine Verlegenheit! Das leuchtet ein!“

„Es wird sich kaum anders verhalten. Du hörtest aber auch noch weiter von Duncam, der ja in Bombay seinen Wohnsitz hat, daß in Bombay alle Welt über die geringe Hinterlassenschaft Lady Myntors enttäuscht und verwundert ist. Man hielt sie allgemein für enorm reich. Auch dies hat Grosby uns verschwiegen.“

„Und der Grund dafür?“

„Weil er eben argwöhnte, sein Stiefsohn wolle den „letzten Wunsch“ der Lady für sich ausbeuten.“

Ich dachte nach, sagte dann:

„Du nimmst an, Lady Myntor hat den größten Teil ihres Vermögens in der Bleikapsel in der Bucht verborgen?“

„Ja und nein! – Das Silbenkreuz und die Sätze des Testaments:

– der gleichzeitig für mich eine schwere Bloßstellung meines Charakters enthält. Ich überlasse es daher der Fügung des Schicksals, ob das, was mein Gewissen mir gebietet, verwirklicht werden soll –

deuten mit aller Bestimmtheit darauf hin, daß Lady Maria Myntor einst eine schwere Schuld sich aufgeladen hat und daß sie, wie ich schon vorher betont habe, diese Schuld dadurch wettmachen wollte, daß sie nach ihrem Tode den oder die Geschädigten irgendwie durch ein Vermächtnis versöhnte. Jetzt, wo Duncam von dem Reichtum Lady Marias gesprochen hat, wird man hier fraglos ein Geldvermächtnis annehmen können.“

„Ganz meine Meinung,“ erklärte ich, als Harald wieder einen Schluck Kaffee trank. „Ich möchte sogar behaupten,“ fuhr ich fort, „daß ihre Leiche nur deshalb in der Bucht der Schotakadscha-Insel ihrem Wunsche nach versenkt werden soll, damit man leichter merkt, welcher Buchtfelsen in dem Silbenkreuz gemeint ist, – ein Felsen also an einer Bucht mit einem eingemeißelten Kreuz!“

Harald nickte.

„Du sprichst meine Gedanken aus. Das Kreuz in dem Felsen ist in der Bucht der Insel Schotakadscha zu suchen. Und dort unter den Steinen unterhalb des Kreuzes ruht eine Bleikapsel, die wahrscheinlich ein anderes Schriftstück von Lady Marias Hand enthält, worin sie ihre einstige Verfehlung genau angibt und auch Bestimmungen getroffen hat, wie der größte, anderswo verborgene Teil ihres Vermögens denen zugute kommen soll, die sie einst schädigte.“

„Also – eine Schatzsuchergeschichte.“

„In gewissem Sinne ja.“ –

„Etwas anderes, Harald,“ meinte ich, nachdem ich mir eine Zigarre angezündet hatte. „Weshalb ermordete Boncard-Dracon den Anwalt?“

„Damit Grosby nicht den Verdacht auf Dracon, der natürlich verkleidet war, lenken könnte, wenn Dracon die Bleikapsel nun gestohlen hat, nachdem er die Lösung des Silbenkreuzes kennt. Dracon wird mit dem Fahrzeug, das ihn auffischte, und mit seinen Helfershelfern sofort nach der Insel fahren –“

„Halt – eine Zwischenbemerkung. Dieses Fahrzeug ist also der India von Kolombo aus gefolgt?“

„Ja. Es brachte Dracon nach Kolombo und kreuzte draußen in See, bis die India den Hafen verließ und Dracon seinen Verbündeten ein Zeichen gab, daß sie der India folgen sollten, weil Harst an Bord wäre, an den sich Grosby des Testaments wegen wenden wollte. Es liegt hier also ein bis ins kleinste vorbereiteter Plan vor, Lady Myntors verborgene Reichtümer zu stehlen.“

„So – auch das ist nun klar. Ich verstehe jetzt auch, weshalb Du aus Kalikut ein recht schnelles Schiff verlangt hast. Du willst hinter Dracons Fahrzeug her.“

„Natürlich.“

„Wäre es nicht einfacher, an Inspektor Boßwell nach Bombay zu telegraphieren, daß er die Bucht bewachen soll?“

„Nein, mein Alter. Dracon hat fraglos auch in Bombay noch Helfershelfer, und man kann nie wissen, ob diese nicht sogar Boßwell stets im Auge behalten. Kurz: eine Depesche an Boßwell wäre zu unsicher. Ich würde sie nur absenden, wenn man mir aus Kalikut ein allzu langsames Schiff sendet. Du mußt folgendes in Betracht ziehen: Wir mit der India fahren nordwärts. Auch Dracons Fahrzeug – ich halte es für eine kleine Dampfjacht – muß nordwärts nach Schotakadscha steuern, mithin kann Dracon nur einen geringen Vorsprung gewinnen, falls er nicht gerade über eine außerordentlich schnellaufende[7] Jacht verfügt. Ich hoffe jedenfalls, wir werden ihn einholen. In Kalikut wohnen viele reiche Kaufleute, die sich Motorjachten halten und denen es eine Ehre sein wird, mir zu helfen.“

„Hm – unter diesen Umständen ist es doch recht überflüssig, daß Du nicht auch Dich schlafen legst. Weshalb willst Du wach bleiben?“

Harald blies sehr langsam ein paar Rauchringe.

„Weil ich etwas befürchte –“

„Und das wäre?“

„Daß Dracons Fahrzeug funkentelegraphische Einrichtung an Bord hat und daß er daher die Lösung des Silbenkreuzes seinen Helfershelfern nach Bombay depeschieren könnte –“

„Ah – Du flüstertest vorhin mit dem Funkentelegraphisten der India –“

„Allerdings. Ich bat ihn, genau aufzupassen, ob sein Apparat telegraphische Zeichen, die von einem anderen Schiffe gegeben werden, auffängt. Er soll die Zeichen genau aufnehmen. Ich warte also auf eine Meldung von ihm.“

„Freilich, dann –“

„– Ja, dann muß ich an Boßwell und auch an die Polizeidirektion in Bombay, ebenso an Lady Myntors Erbin, an Miß Honoria Myntor, depeschieren, die jetzt das Myntor-Palais bewohnt. Dann müssen eben andere den Raub der Bleikapsel zu verhüten suchen.“

Ich füllte mir die Tasse aufs Neue, denn ich wollte munter bleiben.

Harald lächelte.

„Lieber Alter, ich kenne Dich. Nach einer halben Stunde bist Du in der Sofaecke eingenickt. Da hilft aller Kaffee nichts.“

Und – er behielt recht!

Ich merkte es selbst kaum, daß ich einschlief. Und als Harald mich dann wachrüttelte, war es bereits heller Morgen.

„Die Motorjacht ist da,“ sagte er strahlend. „Und Dracon hat nicht depeschiert!“

4. Kapitel.

Miß Honoria Myntor.

Die Jacht „Albatroß“ gehörte dem Vicegouverneur von Kalikut, dem als Sportsmann berühmten Sir Howard Jepperston.

Ein besseres Fahrzeug konnten wir uns für unsere Zwecke kaum wünschen. Der Albatroß lief 22 Knoten, hatte fünf Mann Besatzung, war für zehn Tage verproviantiert, hatte Funkeneinrichtung, war überaus luxuriös ausgestattet und besaß in dem kleinen krummbeinigen Schotten Mr. Thomas Baccern einen Kapitän, mit dem wir uns sofort anfreundeten. –

Um acht Uhr morgens gingen wir an Bord des Albatroß, der dann sofort wieder Kurs nach Norden nahm.

Nun konnten wir uns in aller Behaglichkeit ausruhen. Vor dem folgenden Mittag konnten wir ja die Insel, unser Ziel, nicht erreichen.

Harald schlief bis gegen drei Uhr nachmittags. Dann aßen wir mit Baccern in der Staatskajüte und dinierten; dann faulenzten wir in Liegestühlen auf dem Achterdeck.

Über uns klarer Sonnenhimmel. Dabei leichte Brise, vergnügte Matrosen, die vorn Ziehharmonika spielten.

„Fein, Mr. Harst, wie?!“ schmunzelte Baccern. „Ich wünschte, wir blieben noch recht lange zusammen. Man möchte doch auch mal was erleben.“

„Das werden wir schon, Kapitän,“ nickte Harald. „Übrigens eine Frage: sind Sie in Goa bekannt? Dort hat ja Lady Myntors Erbin zuletzt gelebt, ihre Nichte Honoria Myntor.“

„Ob ich Goa kenne – natürlich! Und auch die verrückte Miß! Sehr gut sogar. Sie war in Goa genau so berühmt wie ihre Tante in Bombay!“

„Erzählen Sie. Weshalb verrückt?“

„Weil sie doch immer in Männerkleidern herumlief und eine eifrige Vorkämpferin des Frauenwahlrechts war. Nebenbei war sie überzeugte Spiritistin, betrieb jeden Sport und zähmte Tiger auf ihrer Plantage.“

„Was Sie sagen! – Wie alt ist Miß Honoria denn?“

„Na – so um die vierzig herum. Wenn Sie sie sehen, Mr. Harst, glauben Sie kaum, ein Weib vor sich zu haben.“

„Sie ist unverheiratet –“

„Wer nimmt sich eine magere Vogelscheuche?! Nur einen Freund hat sie, den sie unterstützen soll, so einen richtigen Windhund von Menschen! Sie werden staunen: es ist der Stiefsohn Grosbys!“

„Wirklich?! – Albert Dracon?!“

„Tatsache – Albert Dracon! Das ist ein böses Früchtchen, Mr. Harst!“

Harald warf nachdenklich den Zigarettenstummel über die Reling.

Dann fragte er:

„Hat Miß Honoria eine eigene Jacht?“

„Ja. Eine Dampfjacht namens Shallow.“

„So – so –“

Und Harst tauschte mit mir einen besonderen Blick aus.

„Wissen Sie, wo die Shallow sich jetzt befindet, Kapitän?“

„Nein. Jedenfalls nicht mehr in Goa, seit Miß Honoria nach Bombay übergesiedelt ist.“

„Wieviel Knoten läuft die Dampfjacht?“

„Höchstens sechzehn.“

„Und der Dampfer India?“

„Na – so gegen vierzehn.“

„So – so –“

Harst klopfte den Tabak einer neuen Mirakulum fest.

„Weshalb fragen Sie dies alles, Mr. Harst?“ meinte Baccern neugierig.

„Weil – weil es nicht ausgeschlossen ist, daß Dracon mit Miß Honoria hier gemeinsame Sache macht und die Shallow benutzt.“

„Ah – verstehe! – Wenn dem so ist, dann kommen wir als erste am Ziele an. Unser Albatroß ist das schnellste Schiff hier im Arabischen Meer.“

Harald schwieg und rauchte bedächtig ein paar Züge.

Die Sonne war soeben untergegangen. Leichte Dunstmassen hüllten den nördlichen Horizont ein.

Es wurde sehr schnell dunkel.

Baccern schickte einen Matrosen in seine Kabine. Der Mann sollte nach dem Wetterglase sehen.

„Es gibt Sturm,“ sagte Baccern. „Die Dunstmassen kenne ich!“

Der Matrose kam zurück.

„Um acht Strich gefallen, Kapitän,“ meldete er.

Baccern kratzte sich den Kopf.

„Acht Strich! Dann wird’s ein Orkan! Wir tun gut, näher an die Küste heranzugehen, wo wir dann noch rechtzeitig in eine Bucht einlaufen können.“

Er stand auf und reckte sich.

Die Dunstmassen vor uns kamen wie eine Wand näher und näher.

Gleichzeitig schob sich eine dunkle Wolke von Nordwest über das abendliche Firmament.

Baccern trat an den Steuermann heran und flüsterte mit ihm. Es war bereits zu dunkel, um ihre Gesichter zu erkennen. Es machte aber auf mich den Eindruck, als ob die beiden Seeleute dem Unwetter voll Sorgen entgegensahen.

Unsere Positionslaternen flammten auf.

Der Albatroß änderte den Kurs und hielt auf die Küste zu.

Dann war die Nebelbank plötzlich um uns her wie ein unheimlich dichtes, feuchtes Gewebe.

Plötzlich dicht vor uns das Stampfen einer Schiffsmaschine.

Harald fuhr empor.

„Die Shallow!“ rief er mir zu. „Rasch – unsere Pistolen!“

Wir stürzten die Treppe hinab in die Kajüte – an unsere Koffer.

Da – eine schwere Erschütterung ging durch den Stahlleib der Motorjacht.

Oben an Deck lautes Geschrei.

Harst riß den Kofferdeckel hoch.

Obenauf lagen unsere Clementpistolen.

Zu spät – zu spät.

Hinter uns war die Kajütentür aufgeflogen.

Hinter uns eine Stimme:

„Liegen lassen die Dinger! Hände hoch!“

Dann ein Knall – noch einer.

Unsere Hände fuhren wieder empor. Die Pistolen kollerten auf den Teppich.

Es waren zwei Meisterschüsse gewesen, die uns im letzten Moment noch die Waffen entzogen hatten.

Wir richteten uns auf, drehten uns um. –

An der Tür standen zwei Männer – hager, schlank – bartlos.

Abermals der Befehl: „Hände hoch!“

Wir mußten gehorchen. Ein paar farbige Matrosen drangen durch die zweite Tür ein, packten uns. Man fesselte uns mit feinem Kupferdraht an zwei Stühle. Wir konnten nur noch den Kopf bewegen.

Uns gegenüber in den weichen Schiffssesseln saßen nun die beiden hageren Männer. Nein – nicht zwei Männer. Der, der uns jetzt ansprach, hatte eine Weiberstimme, war Honoria Myntor.

„Also das ist der berühmte Harst!“ sagte sie spöttisch.

Und der andere, ein verlebter Mensch mit unruhig flackernden Augen, nickte hohngrinsend:

„Ja – das ist der Silbenrater!“

Es war – Albert Dracon! –

Die farbigen Matrosen hatten sich wieder entfernt. Der Albatroß setzte seine Fahrt ununterbrochen fort. Die Motoren arbeiteten wie bisher.

Miß Honoria Myntor nahm eine Zigarre und begann zu rauchen.

„Sie könnten oben mal nach dem Rechten sehen,“ sagte sie zu Dracon. „Timbry soll sorgfältig steuern. Wir müssen vor dem Orkan Kiltara erreichen.“

Dracon erhob sich gehorsam und verließ die Kajüte.

Harald schaute das merkwürdige Mannweib fest an.

„Miß Myntor,“ meinte er, „sind Sie sich auch klar darüber, daß Sie mit Ihrem Leben spielen?! Dieser Überfall ist Piraterei und wird nach dem internationalen Seerecht mit dem Tode bestraft. Außerdem hat Dracon seinen Stiefvater ermordet.“

„Das – das ist nicht wahr!“ rief sie. „Glauben Sie nicht, daß ich mich durch so plumpe Machenschaften einschüchtern lasse. Grosby hat sich vergiftet.“

„Dann wissen Sie es scheinbar besser als ich,“ sagte Harst gelassen.

„Oh, Grosby war mein Feind! Nur er hat meine Tante dazu bestimmt, ihr Vermögen zu verbergen. Tante Maria besaß mindestens fünfzig Millionen!“

Da trat Dracon schon wieder ein. Seine Augen blickten Miß Honoria scheu-forschend an.

Es war klar: er hatte sie belogen! Sie ahnte nichts von dem Morde.

„Wir wollen die beiden getrennt einsperren,“ sagte er hastig. „Sie sind gefährlich. Man muß sie dauernd bewachen. Hier steht zu viel auf dem Spiel!“

Die trockene Miß mit der schmalen Hakennase nickte nur.

Gleich darauf wurde erst Harst von zwei Indern samt dem Stuhle weggetragen. Dann brachte man auch mich in eine der Kabinen des Mittelschiffes, und ein brauner Matrose übernahm bei mir die Wache.

Die Jacht rollte bereits stark. Ich hörte schwere Brecher über Deck klatschen. Der Wind heulte in den beiden Masten.

Doch – ganz plötzlich mußte der Albatroß dann ruhiges Wasser erreicht haben.

Ich merkte, wie der Anker rasselnd in die Tiefe ging, wie die Schrauben rückwärts schlugen, wie die Motoren verstummten.

Wir waren also in eine Bucht der Insel Kiltara, eine der nördlichsten der Lakkadiven-Gruppe, eingelaufen. Der Orkan konnte uns nichts mehr anhaben.

5. Kapitel.

Der größte Schurkenstreich.

Die Nacht verging – verging mir in endloser Langsamkeit unter qualvollen Schmerzen.

Hin und wieder nickte ich ein. Aber die mit brutaler Gewalt um die Handgelenke festgezogenen Drähte, die bei jeder Bewegung ins Fleisch einschnitten, weckten mich stets sehr bald wieder.

Dann – dann plötzlich oben an Deck ein so schriller Schrei, daß auch mein Wächter lauschend den Kopf hob.

Es war eine Weiberstimme. Es konnte nur Honoria Myntor gewesen sein.

Der Schrei war nur ein einziges Mal erklungen. Nun wieder Stille – nur noch hastiges Hin- und Herlaufen an Deck.

Abermals versank ich in jenen Zustand stumpfer Gleichgültigkeit, bei dem man nicht Hunger, nicht Durst, auch keine Schmerzen mehr empfindet – nur den einen Wunsch, schlafen zu können, sich bequem auszustrecken.

Mein Wächter wurde abgelöst. Ich achtete kaum darauf. Ich achtete noch weniger auf die Sonnenstrahlen, die durch das runde Kabinenfenster hineindrangen und auf dem zarten Bastteppich einen ovalen gleißenden Fleck hervorzauberten.

Dann trat Albert Dracon ein. Das Antlitz des verkommenen Menschen strahlte vor höllischem Triumph.

Was – was mochte wohl vorgefallen sein, daß er mich nun mit diesem höhnischen, überlegenen Grinsen musterte?!

„Mr. Schraut,“ begann er und rekelte sich in einem Polsterstuhl mir gegenüber, „ich frage Sie, ob Sie Ihr Ehrenwort geben wollen, über die Ereignisse der letzten vier Tage ein halbes Jahr lang zu schweigen und sich ebenso lange mit dem Myntorschen Testament nicht zu beschäftigen? Ihr Freund Harst und Miß Honoria Myntor, die mir unbequem geworden ist, haben diese Zusage bereits abgegeben.“

„Das – das ist gelogen!“ platzte ich heraus. „Harald würde derartiges nie versprechen! Und auch ich weigere mich ganz entschieden es zu tun!“

Nun wußte ich ja auch, was der Schrei zu bedeuten gehabt hatte! Dieser Schurke hatte sich seiner bisherigen Vertrauten bemächtigt, hatte sie schmählich verraten!

„Oh. – Sie werden es bedauern,“ meinte Dracon mit erneutem Grinsen. „Die Insel Kiltara ist unbewohnt und liegt außerhalb jeder Schiffslinie. Wenn wir Sie hier zurücklassen, können Sie jahrelang Robinson spielen – Sie, Harst und die dumme Miß, die sich eingebildet hat, ich würde sie heiraten, wenn wir erst die Myntorschen Millionen für uns – beschlagnahmt hätten!“

Ich wandte den Kopf zur Seite und schwieg. Dieser Elende war keine Antwort wert.

Nochmals versuchte Dracon mich umzustimmen. Ihm schien doch sehr viel daran zu liegen, daß ich mich zu der Zusage absoluten Schweigens und völliger Untätigkeit verstand.

„Kapitän Baccern und die Matrosen des Albatroß dürften Ihnen kaum irgendwie helfen können, Mr. Schraut. Wir haben sie in dem Rettungsboot ihrem Schicksal überlassen – sehr gegen der zartbesaiteten Honoria Wunsch, die nun fürchtet, die fünf Mann könnten umgekommen sein, was bei dem Orkan der verflossenen Nacht ja auch wahrscheinlich ist. Seien Sie also vernünftig und geben Sie Ihr Ehrenwort. Dann nehme ich Sie mit nach Schotakadscha, und Sie können Zeuge sein, wie wir die Bleikapsel finden!“

Ein lauernder Blick traf mich. – Ah – jetzt begriff ich den Schurken! Er mochte fürchten, ohne unsere Hilfe auf Schotakadscha vergeblich zu suchen! Er wollte uns bei sich haben, weil er uns brauchte!

Ich schaute ihn nur verächtlich an.

Da sprang er wütend auf. „Gut – dann verhungern Sie hier, Sie Narr!“

Er verließ die Kabine. Wenige Minuten später erschienen drei Inder mit Stricken und brachten mich an Deck und über die Laufplanke an Land.

An der frischen Luft befiel mich eine Ohnmachtsanwandlung. Die Inder mußten mich stützen.

Ich sah nun, daß in dieser engen Bucht, die stellenweise hochragende Felsufer hatte, nur der Albatroß lag. Dem Stande der Sonne nach mußte es neun Uhr vormittag sein.

Man führte mich eine Schlucht hinan und dann in ein kahles, steiniges Tal.

Hier – saßen auf Steingeröll Miß Honoria und Harald.

Die Miß war aschfahl im Gesicht. Ihre Augen waren blutunterlaufen.

„Oh – Ihr sollt es büßen!“ kreischte sie den Indern zu und hob drohend die gefesselten Hände.

Die braunen Matrosen, junge, kräftige Burschen, entfernten sich schleunigst, als ob ihr schlechtes Gewissen sie davontriebe. Mich ließen sie einfach stehen.

Harald hatte mir mit einem mitleidigen Lächeln zugenickt.

„Das Myntor-Testament ist uns schlecht bekommen,“ sagte er. „Setz Dich, mein Alter. Du siehst erbärmlich elend aus. Ich habe mit Miß Honoria bereits Frieden geschlossen. Sie hat eingesehen, daß Albert Dracon doch weniger glaubwürdig ist als wir.“

Ich sank matt auf das Geröll.

Dann trug der Wind uns das Geräusch der arbeitenden Schiffsmotoren zu.

„Sie fahren ab,“ schrillte Miß Honorias heisere Stimme.

Sie war aufgestanden und rannte mit ihren gefesselten Händen das Tal entlang der Bucht zu.

Aber sehr bald blieb sie stehen. Sie sah das Zwecklose ihrer Handlungsweise ein, kehrte zu uns zurück und begann, da ihr die Hände vor dem Leibe zusammengebunden waren, unsere Fesseln zu lösen.

Wir waren frei. Erschöpft warf ich mich nieder und schloß die Augen. Ich schlief im Moment ein.

Als ich erwachte, war die Sonne bereits im Sinken begriffen. Ich hatte ein Graspolster unter dem Kopfe. Neben mir stand eine aufgeschlagene reife Kokosnuß. Ich trank begierig die kühle süßliche Kokosmilch, nahm mein Taschenmesser und schnitt Stücke des weißen Kokosfleisches heraus.

Von Harald und Miß Myntor war nichts zu sehen.

Erst nach einer Viertelstunde erschienen sie von Norden her.

Harst rief schon von weitem: „Es wird ein ganz erträgliches Robinsonleben hier auf Kiltara werden. Dort im Norden gibt es in einem kleinen fruchtbaren Tale Trinkwasser, Kokospalmen, Gebüsch und dicht dabei in einer Bucht eine Menge Schildkröten.“

Miß Honoria reichte mir die Hand.

„Auf gute Kameradschaft, Mr. Schraut,“ sagte sie beinahe herzlich. „Ich will Ihnen beiden nun erzählen, wie ich zu der Gemeinschaft mit diesem Schurken von Dracon gekommen bin. Eines Tages, vor etwa einem halben Jahre war’s, besuchte er mich in Goa und teilte mir mit, daß er einmal heimlich Zeuge eines Gesprächs zwischen meiner Tante Maria und seinem Stiefvater Grosby gewesen sei. Meine Tante und Grosby hätten über das Testament sich unterhalten, und so hätte er erfahren, daß Lady Myntor den größten Teil ihrer Reichtümer versteckt hätte. Wo – das wäre nur dadurch zu ermitteln, daß man das Testament heimlich öffnete. – Ich muß nun einfügen, daß mein Vater John Myntor mit seinem älteren Bruder Lord Myntor sehr schlecht stand und daß ich sowohl gegen meinen Onkel wie gegen meine Tante eine starke Abneigung empfand, die wohl auf Gegenseitigkeit beruhte. Mein Vater machte mir gegenüber häufig Andeutungen, daß sein älterer Bruder ihn um große Summen betrogen hätte. Jedenfalls nahm ich an, daß Tante Maria mir den größeren Teil des Erbes vorenthalten wolle und kam mit Albert Dracon überein, gemeinschaftlich alles Nötige zu unternehmen, um uns die ganze Erbschaft zu sichern. Dracon hat dann das Testament heimlich geöffnet. Wir wußten jedoch mit dem Silbenkreuz nichts anzufangen und mußten bis zu Tantes Tode warten, damit wir dann freiere Hand hätten, das Geheimnis irgendwie zu unserem Nutzen zu ergründen. Alles weitere ist Ihnen bekannt.“

„Natürlich hat Dracon Sie belogen, Miß Honoria,“ meinte Harald, der ganz behaglich eine Mirakulum rauchte. „Er hatte das Testament bereits eingesehen, bevor er zu Ihnen kam. Nun – er wird von Lady Myntors letztem Wunsch keinen Vorteil haben. Ich bin überzeugt, daß die Bleikapsel eine zweite Geheimschrift enthält, an der Dracon umsonst sein Hirn arbeiten lassen wird. Und – dies befürchtet er auch! Deshalb wollte er uns gern mit nach Schotakadscha nehmen! Und – deshalb wird er hierher zurückkehren! Ich behaupte, wir werden hier keine zehn Tage auszuharren brauchen! Dann – werden wir wieder die Herren der Jacht sein!“

Es kam etwas anders.

Wie es kam, schildere ich im zweiten Teil dieser Schatzgeschichte, in den „Perlenschmugglern“.

Der Perlenschmuggler.

1. Kapitel.

Der Schoner.

Für manch einen der Leser wäre es ja vielleicht ganz interessant, zu hören, wie wir uns unser Leben auf Kiltara eingerichtet hatten, nachdem Haralds Voraussage, daß die Jacht Albatroß mit Albert Dracon sehr bald wieder erscheinen würde, nicht eingetroffen war. Aber – ich schreibe hier keine Robinsonaden, sondern Detektivabenteuer, und deshalb muß ich alles weglassen, was nicht unbedingt zum Thema zu rechnen ist. –

Nachdem zwölf Tage verstrichen waren und wir auch am dreizehnten Tage wieder umsonst auf dem höchsten Berge der kleinen Insel nach allen Seiten abwechselnd Ausschau nach einem nahenden Schiffe gehalten hatten, wurde Harald etwas wortkarg und erklärte dann am Morgen des vierzehnten Tages, daß wir uns nun doch wohl auf eine längere Verbannung gefaßt machen müßten.

Miß Honoria war jetzt stets recht schlechter Laune. Sie war ein sehr unausgeglichener Charakter und schien es Harald geradezu nachzutragen, daß die Jacht nicht auftauchte.

Wir beide bewohnten im Kokospalmenhain an der Westseite des Tales eine Hütte aus Zweigen, Miß Myntor auf der Ostseite eine kleine, kühle Felsgrotte. Gewiß: wir hatten als Leidensgefährtin ein Weib, dessen Pflicht es gewesen wäre, wenigstens etwas bei der Zubereitung der gemeinsamen Mahlzeiten mitzuhelfen.

Miß Honoria dachte auch nicht im entferntesten daran. Sie war auch derart unpraktisch in allem, daß sie täglich aufs neue staunte, wenn Haralds Erfindungsgeist irgend etwas ersann, wodurch unsere Daseinsführung weniger kannibalenmäßig wurde.

Man hatte uns nichts als den Inhalt unserer Taschen belassen.

Zwei Taschenmesser, zwei Feuerzeuge und sonstige Kleinigkeiten waren unser ganzer Reichtum an Werkzeugen.

Jeden Tag beobachteten wir, wie schon erwähnt, abwechselnd den Horizont. Hierbei durfte Honoria sich nicht ausschließen. Im Gegenteil, da sie nichts anders tat, mußte sie den größten Teil des Tages auf der Bergspitze zubringen.

Nie bekamen wir die Rauchfahne eines Dampfers oder ein Segel zu sehen. Der Horizont ringsum blieb leer. –

Es waren dies jene Wochen, wo die Zeitungen der ganzen Welt die Nachricht brachten, Harald Harst sei in einem Orkan an der Malabar-Küste mit der Jacht Albatroß untergegangen.

Eine dieser Zeitungen liegt jetzt, wo ich diese Erinnerungen niederschreibe, neben mir.

Ich will den Artikel wörtlich hier anführen:

„Abermals sind acht Tage verstrichen, und noch immer ist die Jacht Albatroß überfällig. Man wird sich an den Gedanken gewöhnen müssen, daß Harald Harst, ein Mann, dessen Genie unzähligen geholfen und unzählige dunkle Rätsel enthüllt hat, nicht mehr unter den Lebenden weilt.

Wir haben schon letztens unseren Lesern berichtet, daß eine Anzahl Privatjachten und Regierungsdampfer die Küstengewässer nach dem Albatroß aufs sorgfältigste abgesucht haben – ohne Erfolg! Wir haben auch darauf hingewiesen, daß das Verschwinden des Albatroß von vielen Seiten in engste Verbindung mit dem an Bord des Tourdampfers India begangenen Morde an dem Advokaten Grosby gebracht worden ist, obwohl diese Annahme eines verbrecherischen Anschlages auf die Motorjacht sich doch lediglich auf Mutmaßungen stützte. Man hat denn auch diese Vermutung fallen lassen und ist allgemein überzeugt, der Albatroß müsse mit Mann und Maus in dem damaligen Nordwestorkan untergegangen sein.

Jedenfalls: schade um Harald Harst, der seinen nimmermüden Geist stets in selbstlosester Weise zum Nutzen derer, die sich hilfesuchend an ihn wandten, arbeiten ließ! Doppelt schade, weil nun vor ein paar Tagen in der Angelegenheit des seltsamen Myntor-Testaments insofern eine entscheidende Wendung eingetreten, als es endlich dem Bombayer Detektivinspektor Boßwell geglückt ist, das Silbenkreuz des Testaments zu entziffern, nachdem er diese Entzifferung versucht hatte, ohne wie bisher in dieser Geheimschrift mit besonderen Schwierigkeiten zu rechnen. Dieser Gedanke, das Silbenkreuz ohne schwierige Berechnungen richtig zu deuten, gelang denn auch. Der Wortlaut der vereinigten Silben ist folgender –“

Hier war genau derselbe Wortlaut angegeben, wie die Leser ihn bereits kennen. Dann heißt es in dem Artikel weiter:

„Boßwell begab sich hierauf mit einem Advokaten und zwei Beamten sofort nach der Insel Schotakadscha, fand auch das eingemeißelte Kreuz in der Ostwand der steilen Buchtfelsen und suchte in dem unterhalb des Kreuzes lagernden Steingeröll nach der Bleikapsel, suchte freilich ohne rechte Hoffnung, etwas zu finden, da ihm allerlei Anzeichen schon vorher verraten hatten, daß der Steinhaufen vor kurzem durchwühlt war. Er entdeckte denn auch nichts, entdeckte bei erneuter Prüfung der Umgebung nur noch andere Beweise dafür, daß Unberufene die Kapsel vor höchstens drei bis vier Tagen ausgegraben und mitgenommen hatten. Miß Honoria Myntor, die Erbin Lady Marias konnte diese Fahrt nach der Insel nicht mitmachen, da sie bereits vor drei Wochen mit ihrer Dampfjacht Shallow Bombay verlassen hat, um, wie es heißt, nach England zu reisen. Auffallend ist nun, daß auch die Jacht Shallow, worauf man jetzt erst aufmerksam geworden ist, seit ihrer Ausreise von Bombay nirgends mehr bemerkt worden ist. Telegraphische Anfragen in verschiedenen Häfen, besonders in Suez, bestätigten nur, daß die Shallow ebenfalls überfällig ist. Niemand weiß, wo sie geblieben ist.

Nunmehr hat man abermals an diese neuen Tatsachen die vielfachsten Vermutungen geknüpft. Inspektor Boßwell, an dessen Fähigkeiten wir gewiß nicht zweifeln wollen, hat sogar, wie wir hören, geäußert, seines Erachtens hinge das Verschwinden der Shallow mit dem des Albatroß irgendwie zusammen.

Wir selbst glauben dies nicht. Wir bedauern nur unendlich, daß uns jetzt gerade der Mann fehlt, der ohne Zweifel den richtigen Zusammenhang dieser Ereignisse herausgefunden hätte, falls ein solcher vorhanden. Aber – Harald Harst rechnen wir eben zu den Toten, und so dürfte denn kaum je ermittelt werden, welcher Art Lady Maria Myntors letzter Wunsch gewesen und wer die geheimnisvolle Bleikapsel sich unrechtmäßiger Weise angeeignet hat, was sie enthielt und – die Hauptsache! – was aus Lady Myntors Reichtümern geworden ist.

Der Leser sieht, daß man es hier mit einem ganzen Roman zu tun hat, einem Abenteuerroman, bei dem jeder mit etwas Phantasie Begabte sich die zwischen den einzelnen Vorgänge fehlenden Stücke, also die verbindenden Tatsachen, nach Belieben aufs vielgestaltigste ergänzen kann. Zu diesen „fehlenden Stücken“ gehört auch insbesondere die Aufklärung des Mordes auf der India. Wer war der Mörder? War es wirklich Albert Dracon, wie Harst Kapitän Duncam gegenüber angedeutet hat? Weshalb der Mord? Wo ist Dracon geblieben? Ertrank er, als er sich über die Reling ins Meer geschwungen hatte? –

Harst, der einzige, der in all diese Fragen hätte Licht bringen können, ist tot. Sein treuer Freund und Begleiter Max Schraut hat sein trauriges Schicksal geteilt. Die Welt wird diese beiden Männer so leicht nicht vergessen.“ –

Und der, dem dieser Nachruf galt, saß derweil als Robinson auf dem entlegenen Eiland Kiltara und hätte durch ein paar Sätze den größten Teil dieser Fragen klären können!

Absichtlich habe ich diesen Artikel hier wiedergegeben. Er entstammt der in Goa erscheinenden Tageszeitung „India-Post“. Der Leser wird sehr bald merken, weshalb ich den Artikel den nun folgenden Ereignissen vorausgeschickt habe. –

Volle fünfundzwanzig Tage lebten wir nun bereits auf Kiltara.

Harsts Stimmung wurde, nachdem er sich von der ersten Enttäuschung über das Ausbleiben des Albatroß erholt hatte, von Tag zu Tag besser. Er war sehr bald braungebrannt wie ein Mulatte, und wenn ich ihn zuweilen fragte, ob wir denn nun hier in Miß Honorias wenig angenehmer Gesellschaft noch monatelang ausharren sollten und wie er sich unsere Befreiung denke, erwiderte er stets lachend:

„Mein Alter, es ist eine famose Badereise, ist eine Kur! Wir werden ein paar Jahre länger leben durch diese völlige Änderung unserer Daseinsführung! Ich fühle mich frisch wie – wie verjüngt! Und – auch die Stunde der Befreiung wird kommen! Nur Geduld!“

Am sechsundzwanzigsten Tage war ich mit Harald kurz nach Sonnenaufgang zum gewohnten Bade zum Strand hinabgestiegen. Als wir, da die Rückenflosse eines Hais uns warnte, nun rasch an Land kletterten und uns in den Sand streckten, flog Harald plötzlich empor.

„Ein Segel!“ rief er.

Wir kleideten uns in Windeseile an und erklommen den Berg, wo wir bereits früher einen mächtigen Haufen Reisig aufgeschichtet hatten.

Wir konnten nun das Segelschiff deutlicher sehen.

Es war ein Schoner, der mit südöstlichem Kurs an der Insel vorüberkam.

Der Reisighaufen flammte auf.

Dicker Qualm stieg empor, wurde vom Winde auf das Meer herabgedrückt.

Wir warfen noch ganze Arme frisches Gras in die Flammen, um die Rauchentwicklung zu fördern.

Bange Minuten folgten.

Würde der Schoner beidrehen, würde er die Insel anlaufen?! – Zunächst war nichts davon wahrzunehmen, daß das Schiff den Kurs änderte. Es mochte etwa zwei Meilen entfernt sein, und in einer halben Stunde war es sicherlich wieder unter dem Horizont verschwunden, wenn der Kapitän unser Rauchzeichen eben nicht beachten wollte, um nicht Zeit zu verlieren.

Unbemerkt konnte der Rauch nicht bleiben! Das war bei dem klaren Wetter ausgeschlossen.

Zehn Minuten nichts.

Und wir standen da, starrten nach dem Schoner hin und fieberten förmlich vor Spannung.

Dann packte Harald meinen Arm.

„Er wendet!“

Ja – jetzt sah auch ich’s, daß der Schoner einen großen Bogen beschrieb.

„Gott sei Dank!“ entfuhr es mir.

Ich blickte Harald strahlend an. Und ich wunderte mich, daß er jetzt so gar keine Freude äußerte.

Dann sagte er, indem er mir den Kopf langsam zuwandte:

„Wenn sie es fünf Minuten früher getan hätten!“

„Was denn?“

„Nun, den Kurs geändert.“

Ich verstand ihn nicht. „Auf fünf Minuten kommt es doch nicht an!“ meinte ich. „Wir haben hier fünfundzwanzig Tage ausgeharrt! Da spielen doch fünf Minuten keine Rolle!“

Im selben Moment jetzt Miß Honorias Stimme hinter uns:

„Oh – ein Schiff! Ein Schiff!“

Und – auch in diesem Ausruf war keine Spur von Freude.

Miß Myntor trat neben uns, fügte zaghaft hinzu: „Jetzt – jetzt wird alles an den Tag kommen! Jetzt wird man mich zur Verantwortung ziehen! Ich – ich bin ja[8] zum Teil mit schuld, wenn die Besatzung des Albatroß, die Dracon in dem Boot ihrem Schicksal überließ, das Leben in dem Orkan eingebüßt hat, denn – ich war ja einverstanden, daß der Albatroß gekapert würde. Damit Sie es jetzt wissen, Mr. Harst: meine schlechte Laune war nichts als täglich sich steigernde Gewissensqual!“

Sie tat mir in diesem Augenblick leid, diese seltsame Frau. Sie war derart abgemagert, daß sie jetzt weniger denn je einem Weibe glich.

Harald beruhigte sie. „Miß Honoria, Sie werden milde Richter finden. Gewiß, ohne Anklageerhebung gegen Sie wird es nicht abgehen. Was in meiner Macht steht, werde ich tun, damit der Fall für Sie günstig beurteilt wird. Jedenfalls werden wir uns den Leuten des Schoners dort nicht sofort zu erkennen geben. Überlassen Sie es mir allein, den Leuten über unsere Erlebnisse das mitzuteilen, was ich für zweckdienlich erachte. Sie und Schraut schweigen am besten vollständig.“

2. Kapitel.

Nur ein Traum?

Der Schoner war nach einer halben Stunde unweit der Ostküste der Insel angelangt und setzte nun ein Boot aus, in dem sich vier Mann befanden, von denen nur einer ein Europäer zu sein schien.

Wir drei eilten zum Strande hinab.

Haralds Verhalten war mir abermals rätselhaft. Er, der doch vorhin der fünf Minuten wegen so seltsame Bemerkungen gemacht hatte, war derjenige von uns dreien, der jetzt dem nahenden Boote am eifrigsten zuwinkte und eine Freude heuchelte, die niemals echt sein konnte.

Ich begriff ihn nicht. Weshalb diese Komödie?! Sie hatte ja fraglos einen Zweck, genau so wie sie einen sehr triftigen Grund haben mußte.

Das Boot landete. Der Europäer darin trug eine Mütze mit einer einst blank gewesenen Goldtresse, die jetzt in allen Farben schillerte. Der Mann mochte fünfzig Jahre alt sein und sah so etwas heruntergekommen aus. Sein blonder Spitzbart war offenbar durch Spirituosenreste stellenweise ganz fuchsig geworden.

„Verdammt!“ brüllte er mit einem[9] waschechten Whisky-Baß. „Verdammt, was treiben Sie denn hier auf dem gottverlassenen Kiltara?! Schiffbrüchige können Sie kaum sein! Dazu sehen Sie zu patent angezogen aus!“

„Wir sind durch besondere Umstände auf der Insel zurückgeblieben,“ erklärte Harst. „Wir danken Ihnen, daß Sie uns befreit haben, Master. Mit wem habe ich die Ehre?“

„Boltrell ist mein Name. Bin Kapitän des dreckigen Kastens von Schoner da. El Toro heißt der Kahn – El Toro, weil er mal unter spanischer Flagge segelte! Na – mit einem Stier hat das wracke Ding wenig Ähnlichkeit!“ („El Toro“ heißt „Der Stier“.)

„Harst heiße ich,“ stellte Harald sich vor, indem er seinen Namen undeutlich aussprach. „Das da sind meine Gefährten Myntor und Schraut.“ – Auch unsere Namen konnte Boltrell unmöglich verstehen.

„Haben Sie noch Gepäck zu holen?“ fragte der Kapitän dann.

„Nein. Wir können gleich mit an Bord.“

„Ist mir lieb,“ brummte Boltrell. „Habe ohnedies so ’ne Stunde verloren. Also dann bitte – auf ins Boot.“

Während der Fahrt zum El Toro wurde nicht viel gesprochen. Boltrell schien nicht sehr neugierig zu sein. Harald erzählte ihm dann ohne Aufforderung ganz kurz, daß wir drei infolge einer Wette einen Monat lang auf Kiltara die Robinsons gespielt hätten.

Boltrell und die braunen Matrosen, die Malaien zu sein schienen, lachten schallend los.

Harald erklärte weiter, wir seien in Haidarabad zu Hause, worauf der Kapitän meinte, der El Toro könnte uns erst in Alleppi (Hafen weit südlich von Kalikut) an Land setzen, da er dorthin mit Häuten unterwegs sei. –

Daß der Schoner wirklich ein dreckiger Kasten war, sahen wir, als wir an Bord kamen, und daß er Häute geladen hatte, rochen wir – leider! Das ganze Schiff stank danach.

Boltrell führte uns zunächst in seine Kajüte im Achteraufbau. Da Harald betont hatte, wir würden die Überfahrt reichlich bezahlen, sollten uns zwei Kammern neben der Kapitänskajüte eingeräumt werden. Daß Miß Myntor ein Weib war, merkte niemand. Sie trug ja auch das Kopfhaar ganz kurz geschnitten. Jetzt war es freilich nachgewachsen.

Wir nahmen in der Kajüte Platz. Der Schiffskoch (der Schoner hatte nur sechs Mann Besatzung außer Boltrell) brachte eine Kanne Tee, Tassen und einen Teller Zwieback.

Boltrell leistete uns bei dieser ersten Kulturmahlzeit Gesellschaft.

Er war ein richtiger maulfauler Seemann, fraglos ein Mensch, der mal bessere Tage gekannt hatte und der recht verbittert war.

Die Tür nach dem schmutzigen Deck stand offen, so daß es jetzt gegen neun Uhr vormittags in der Kajüte blendend hell war.

Harst hatte soeben Boltrell noch einige gut erfundene Einzelheiten über unsere „Wette“ aufgetischt.

Dann reckte er plötzlich den Hals lang und schaute in die eine Ecke neben der Tür.

Auch ich blickte dorthin. Es stand da ein Stück Brett, auf das eine große Flasche festgebunden war.

Boltrell sah, daß das Brett uns interessierte.

„Ach so – der Rudersitz da!“ meinte er. „Wir haben ihn vor vier Tagen aufgefischt.“

Dann sog er weiter an seiner kurzen Pfeife.

„Das scheint eine Flaschenpost zu sein,“ sagte Harald.

„Ist’s auch, Master, ist’s auch. War ’n Blatt Papier in der gut verkorkten Flasche. Werde das Blatt in Kalikut der Hafenbehörde samt Brett und Flasche aushändigen.“

„Was steht denn auf dem Papier?“ fragte Harst, der ja stets alles ganz genau wissen will.

„Weiß nicht, Master,“ brummte der Kapitän. „Ist nicht zu lesen.“

„Nicht zu lesen?“

„Nein – ist wohl so was wie ’ne Geheimschrift. Verstehe nichts davon.“

Da erhob sich Harald und nahm das Sitzbrett aus der Ecke ans Licht.

Ich sah, wie er plötzlich sehr scharf hinblickte. Es war das Sitzbrett eines Bootes, das hellgrau gestrichen gewesen.

Harald stellte es wieder weg.

„Kapitän, wo haben Sie das Blatt Papier,“ meinte er. „Ich möchte mir es mal anschauen. Ich weiß mit Geheimschriften Bescheid.“

Boltrell deutete auf ein Wandbrett, das unten drei Schiebladen hatte.

„Ich denke, ich hab’s in die mittelste gelegt.“

Harst zog die Schieblade auf, faßte hinein und rollte ein Blatt Papier von Quartgröße glatt, setzte sich dann und betrachtete das Blatt.

„Soll ich nachher mal versuchen, das Geschriebene zu entziffern?“ fragte er nun den maulfaulen Kapitän.

„Wenn’s Ihnen Spaß macht, Master –“

„Na – es ist doch ein Zeitvertreib!“ Und Harst schob das Blatt in die Tasche.

Gleich darauf meldete der Koch, daß unsere Kammern in Ordnung seien.

Diese hatten ihren Zugang vom Deck aus. Miß Honoria nahm die kleinere. Die Einrichtung war natürlich sehr primitiv: Kastenbetten, eine Kiste als Tisch und Klappstühle. Das war alles.

Als wir beide in unserer „Luxuskabine“, in der es ebenfalls bestialisch nach Häuten stank, allein waren und uns die von Boltrell gespendeten Zigarren angezündet hatten, flüsterte Harald mir zu:

„Weißt Du, was für ein Name in das Sitzbrett unten eingebrannt war?“

Ich blickte ihn erwartungsvoll an.

„Albatroß!“ sagte er mit Betonung. „Und der Albatroß war hellgrau gestrichen, ebenso seine Boote!“

„Donnerwetter!“

„Ja – das war auch für mich eine große Überraschung. Die noch größere aber war – das Blatt Papier aus der Flasche, denn – es ist ohne Zweifel die Fortsetzung des Testaments Lady Myntors, also das Papier aus der Bleikapsel.“

Ich war wirklich sprachlos.

Harald rauchte ein paar Züge und fügte hinzu:

„Ein seltsamer Zufall hat uns ausgerechnet hier auf dem El Toro das finden lassen, was wir anderswie wohl kaum mehr in die Hände bekommen hätten. Sehr wahrscheinlich ist der Albatroß, nachdem Albert Dracon die Bleikapsel von der Insel Schotakadscha geholt hat, irgendwie verunglückt, und Dracon oder ein anderer hat in höchster Todesnot die Flasche mit dem darin verkorkten Blatt an der Ruderbank des Bootes befestigt.“

Er zog jetzt das Blatt aus der Tasche und breitete es auf dem Kistentische aus.

„So – schau’ es Dir an, mein Alter!“

Wir hörten Boltrell nebenan in der Kajüte schnarchen. Er hatte ja mit uns zusammen Tee getrunken – Tee mit Whisky, aber meist war in seiner Tasse nur reiner Whisky gewesen.

Ich beugte mich über das Papier. Nun sah ich zum ersten Male Lady Maria Myntors Handschrift – eine Schrift, die ebenso schmucklos wie energisch war.

Auf dem Blatt stand folgendes:

Torria iches Mynma, wardie menute ausgier komzug Habed heitgem wardnen einall meigat derdaß nenten – und so weiter.

Es hätte keinen Zweck, hier den ganzen Text der Geheimschrift wiederzugeben, da ich überzeugt bin, daß keinem der Leser die Entzifferung gelingen wird.

Wer es versuchen will, dem genügen auch die obigen Zeilen.

Mir fiel nun beim flüchtigen Lesen der Geheimschrift eins sofort auf: das erste und das dritte Wort:

Torria – Mynma,

denn sie enthielten ja die Silben des Namen Maria Myntor:

Tor ria Myn ma.

Als ich jetzt mit dem Finger auf diese Wörter deutete, sagte Harald leise:

„Bravo! Also auch Du hast das wichtigste schon entdeckt. Man kann auch diese kindliche Geheimschrift ebenso glatt herunterlesen wie das Silbenkreuz.“

Nun – ich versuchte es! Aber es glückte mir nicht.

„Die ersten Zeilen enthalten den Anfang und das Ende des Textes,“ half Harald mir. „Oder noch genauer: das Ende und den Anfang! „Torria Mynma“ ist eben die Unterschrift, also Maria Myntor. Und „iches“ ist der Anfang des Ganzen. Lies jetzt mal zuerst von den Wörtern

iches wardie ausgier Habed wardnen

immer von je zweien die ersten Silben, dann die zweiten, und Du erhältst:

ich war es die aus Hab gier ed ward,

also: „Ich war es, die aus Habgier Edward –“,

und, wenn Du genau so bei den anderen Wörtern vorgehst, findest Du als Schluß des Textes:

Myntor Maria kommen zugute Allgemeinheit der sie –

also: „– sie der Allgemeinheit zugute kommen. Maria Myntor.““

Jetzt kannte ich den Schlüssel, jetzt vermochte auch ich den Text herunterzulesen, wenn auch langsam:

„Ich war es, die aus Habgier Edward, meinen Gatten, überredete, seinem Bruder John gegenüber zu behaupten, daß der Zettel, den ein sterbender Perlenfischer aus Dankbarkeit einst den beiden Brüdern gab, verloren gegangen sei. Der Zettel enthielt eine genaue Skizze von der Lage einer Perlmuschelbank, die nur jenem Fischer bekannt war. Da John Myntor die Skizze nur einmal flüchtig gesehen hatte, wußte er nicht, wo die Bank zu suchen war. Wir, mein Gatte und ich, kamen dann auf andere Weise zu großen Reichtümern, so daß wir uns um die Perlenmuschelbank nicht weiter kümmerten, während John Myntor es nur zu bescheidenem Wohlstand brachte. Er ahnte, daß wir ihn hintergangen hätten, und er hat den Haß, den er gegen uns hegte, auch seinem einzigen Kinde Honoria eingepflanzt. Um nun Ruhe vor meinem Gewissen zu haben, soll Honoria alles von mir erben, auch das Geheimnis der Perlenbank, die sich in der westlichen flachen Bucht der Insel Schotakadscha befindet. Was mein Vermögen betrifft, so besteht es zum weitaus größten Teil in Edelsteinen, die ich in derselben Westbucht von Schotakadscha versenkt habe und zwar eingelötet in eine doppelwandige Blechkiste mit dickem Farbanstrich. An der Blechkiste ist ein geteertes Tau und am freien Ende des Taues ein Rettungsring befestigt, der etwa anderthalb Meter über dem Seegrund im Wasser schwimmt. Nun wird man auch verstehen, weshalb ich wünsche, daß meine Leiche in der anderen Bucht von Schotakadscha versenkt werden soll. Ich will in der Nähe jener Perlmuschelbank meine letzte Ruhestätte finden! Ich bitte Honoria, Edward und mir zu verzeihen und die Reichtümer so zu gebrauchen, daß sie der Allgemeinheit zu gute kommen. Maria Myntor.“

„Du könntest den Text gleich für Miß Honoria auf die Rückseite des Blattes schreiben,“ meinte Harald nun. „Honoria wird staunen, glaube ich!“

Ich tat es. Dann gingen wir beide auf Deck auf und ab. Miß Myntor hatte sich in ihrer Kammer auf das Bett gelegt und war eingeschlafen.

Nach einer Weile erschien denn auch Kapitän Boltrell, rieb sich gähnend die Augen, schaute nach der Segelstellung, schnauzte den Steuermann an und sagte zu uns:

„Ich habe beim Koch ein warmes Frühstück bestellt. Sie sollen mal wieder sehen, wie ein Brathuhn schmeckt.“

„Mir wird es vorzüglich schmecken,“ lachte Harald. „Eine Frage noch, Kapitän: wo fischten Sie das Sitzbrett mit der Flasche auf?“

„Hm – wir kommen aus Karachi an der Indusmündung, und das Sitzbrett erspähte mein Steuermann etwa auf der Höhe von Bombay.“

Der Koch näherte sich und fragte, ob er den Tisch decken dürfe.

Fünf Minuten später saßen wir, Honoria und Boltrell in der Kajüte und taten den vier jungen Hühnern alle Ehre an. Boltrell hatte dazu zwei Flaschen Wein gespendet. Das ungewohnte Getränk (es war schwerer Bhopalwein) machte uns müde.

Nach Tisch legten auch wir beide uns auf unsere Betten und schliefen in dem angenehmen Gedanken ein, daß wir nun das ganze Geheimnis Lady Myntors kannten. Wir hatten bisher keine Gelegenheit gehabt, die Geheimschrift und die Lösung Honoria zu zeigen, da Boltrell unsere Kammer erst verließ, nachdem wir uns bereits in Kleidern auf das Bett geworfen hatten.

Ich träumte allerlei ungereimtes Zeug – so auch, daß Honoria mich plötzlich rüttelte und mir in die Ohren schrie: „Wir sind wieder auf Kiltara – wir sind wieder auf Kiltara!“

Und – dieser schrille Ruf weckte mich denn auch wirklich auf.

Ich erhob mich halb, stierte blöde umher.

Teufel – was bedeutete das?! Dies hier war ja unsere Zweighütte auf Kiltara, – und dort saß ja Harst auf seinem Graslager, – und dort im Hütteneingang stand Honoria mit weit aufgerissenen Augen und – schrie:

„Haben wir denn nur geträumt, daß wir auf dem Schoner waren?! Ich bin soeben in meiner Grotte aufgewacht, bin dann hier zu Ihnen gerannt! Mir ist, als hätte ich den Verstand verloren!“

3. Kapitel.

Und abermals alles umsonst.

Draußen schien die Sonne; draußen rauschten die wohlbekannten Büsche und Kokospalmen.

Wir drei schauten uns an.

Und dann blickten Honoria und ich fragend auf Harald.

Und – auf dessen Stirn erschienen jetzt drei Falten, die bekannten drei dicken Falten.

„Es ist der größte Schwindel, der je mit mir versucht wurde!“ sagte er langsam. „Schraut, das Blatt muß in Deiner Jackentasche stecken!“

Meine Hand glitt in die Tasche.

Leer – leer!

„Das wußte ich, mein Alter,“ nickte Harst. „Man hat uns überlistet. Kapitän Boltrells Bhopalwein besorgte den Rest, ließ uns in totenähnlichen Schlaf versinken.“

Da – da ging auch mir ein Licht auf!

„Herr Gott – man wollte nur, daß Du die Geheimschrift entzifferst!“