Hauptmenü

Sie sind hier

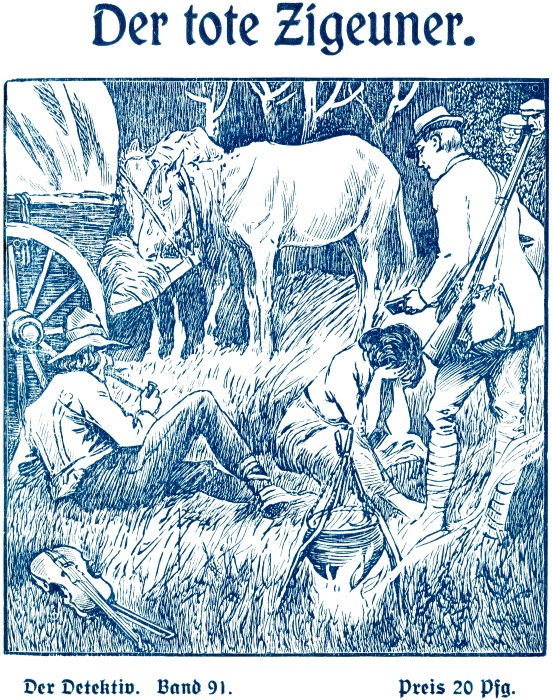

Der tote Zigeuner

Der Detektiv

Kriminalerzählungen

von

Walther Kabel.

Band 91:

Der tote Zigeuner

Nachdruck verboten. Alle Rechte einschließlich Verfilmungsrecht vorbehalten. Copyright by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin 26, – 1923.

1. Kapitel.

„Die Unsicherheit in Berlin nimmt in erschreckender Weise zu,“ sagte Harald Harst zu mir, als er die Abendzeitungen durchgesehen hatte. „In der verflossenen Nacht ist wieder ein Herr auf offener Straße ausgeplündert worden, abgesehen von dem täglichen Millioneneinbruch. All das ist nichts für uns, mein Alter. Da liegen zwar wieder drei Briefe Bestohlener, die ihr Silberzeug durch mich zurückerhalten möchten. Aber – zu solcher Arbeit gehört der gewaltige Apparat der Kriminalpolizei. Da können wir beide nicht mit. Wir sind auf – Feinmechanik eingestellt.“

Er saß im Rohrsessel und schaute durch die offenen Fenster der Gartenveranda des alten Harstschen Familienhauses auf die vom Abendrot vergoldeten Kronen der Bäume. Seine Zigarette, die er zwischen den Fingern der Rechten hielt, sandte einen gekräuselten Qualmfaden in die Höhe und hatte bereits eine lange Aschenspitze. Ich wunderte mich, daß er sie nutzlos weiterglimmen ließ, wunderte mich noch mehr, daß er die Augen immer mehr zusammenkniff, als gäbe es da draußen in den Lindenkronen etwas besonderes zu sehen.

Auch ich blickte nun hinaus.

Da war in dem Grün der einen Linde etwas wie eine punktierte Linie, die im Winde hin und her schwang.

„Ein Drachenschwanz,“ meinte Harald.

Ja – er hatte recht: es war der Schwanz eines Papierdrachens, ein Bindfaden, in den Papierstücke in gleichen Zwischenräumen eingebunden waren.

„Vor unserem Nachmittagsspaziergang war er noch nicht da,“ sagte Harald wieder. „Der Drachen muß inzwischen in der Lindenkrone gelandet sein.“

Die alte Mathilde, des Hauses rundliche langjährige Köchin, war soeben in der Veranda erschienen und räumte den Abendbrottisch ab.

„Eine Dame und ein Knabe ließen den Drachen hinten auf dem Feldweg an unserem Gartenzaun steigen,“ erklärte Mathilde. „Ich las gerade Raupen vom Rotkohl ab. Als der Drachen dann zu uns in den Garten fiel, wollte ich die beiden durch die Pforte einlassen, damit sie ihn sich holten. Aber da zog die Dame den Knaben schnell mit sich fort.“

Harald hatte jetzt die Zigarette wieder im Munde, stieß den Rauch von sich und fragte:

„Schnell – schnell zog sie den Knaben mit sich fort?“

„Ja – sehr schnell. Überhaupt, Herr Harst, die Dame war so dicht verschleiert und sah so fein aus, daß ich nicht recht verstand, wie sie an der Drachenfliegerei Gefallen finden könnte und weshalb sie dem Knaben nicht ein einziges Mal die Schnur in die Hand gab, als das Ding endlich hoch in der Luft schwebte.“

Harst stand schweigend auf und verließ die Veranda.

Mathilde fragte mich erstaunt: „Was hat er denn, Herr Schraut?“

„Einen Verdacht hat er. – Da –!“ Und ich deutete in den Hof hinab, wo Harald gerade die Leiter von der Stallwand abhakte und sie nun zu der Linde trug. –

Gleich darauf standen wir in Harsts Arbeitszimmer unter der elektrischen Krone und besichtigten den Drachen.

Man sah, es war ein fertig gekaufter. Er war beiderseits mit einer komischen Fratze beklebt, die jedoch in den Baumästen ein paar große Löcher bekommen hatte.

Harald riß die Löcher noch weiter auf. Da kam zwischen den beidem Papierschichten ein glatt ausgebreitetes Taschentuch mit blauem Rand zum Vorschein.

Harst zog es vorsichtig heraus. An einer Ecke des großen Herrentaschentuchs war mit einer Stecknadel ein Zeitungsausschnitt befestigt.

„Ganz interessante Botschaft, mein Alter,“ lächelte Harst. „Hm – dies ist ja genau derselbe Zeitungsartikel über den Raubanfall der vergangenen Nacht, von dem ich vorhin sprach.“

Er machte den Zeitungsausschnitt los und reichte ihn mir.

Ich überflog den kurzen Bericht:

„In der verflossenen Nacht wurde der Fabrikbesitzer R., als er vom Bahnhof Schlachtensee gegen zwölf Uhr seiner etwas abgelegenen Villa zuschritt, ganz plötzlich überfallen, niedergeschlagen und völlig ausgeplündert. Außer einer goldenen Uhr mit Platinkette und Brillantringen vermißt Herr R. eine Brieftasche mit 250 000 Mark Inhalt, ferner einen Briefumschlag mit Papieren, die er in der inneren Westentasche bei sich trug. Herr R. hat für die Wiederherbeischaffung dieser Gegenstände, hauptsächlich des Briefumschlags, eine Belohnung von fünf Millionen ausgesetzt.“

„Donnerwetter – fünf Millionen!“ entfuhr es mir. Denn diese Summe war ja selbst heutzutage ein ganzer Batzen Geld. Da mußten Uhr und Kette und die Ringe sehr wertvoll gewesen sein! –

Harst hatte nach Mathilde geläutet. Die Alte kam, trocknete sich noch die Hände an der Küchenschürze ab und brummte etwas von „Habe zu tun, muß abwaschen!“

„Nur ein paar Fragen, liebe Mathilde,“ meinte Harald besänftigend. „War die Dame von kleiner zierlicher Gestalt? Wie war der Knabe angezogen?“

„Ja – ’n reines Püppchen war’s bloß, Herr Harst. Und der Junge – na, der sah ziemlich abgerissen aus, paßte gar nicht zu der Dame, nein, gar nicht.“

„Danke, liebe Mathilde –“ –

Wir waren wieder allein.

Harald ging auf und ab, den Kopf gesenkt. Ich schaute mir das Taschentuch an. Es war ein Batisttuch ohne Monogramm und roch leicht nach – ja, nach Apotheke, wie man zu sagen pflegt.

Dann blieb Harst neben mir am Sofatisch stehen.

„Es wird eine Chinesin oder Japanerin gewesen sein,“ meinte er sinnend. „In China und Japan ist der Drachensport allgemein verbreitet. Eine Europäerin wäre nie auf den Gedanken gekommen, uns durch einen Drachen das Taschentuch zuzustellen und durch den daran festgesteckten Zeitungsausschnitt zum Ausdruck zu bringen, daß das Batisttuch mit dem Arztgeruch zu dem Raubanfall in Beziehung steht.“

Ich nickte. Ich dachte an Mathilde, die die Dame als „Püppchen“ bezeichnet hatte. Chinesinnen und Japanerinnen sind ja meistens sehr klein und zierlich.

„Wie wär’s, wenn wir mal zu Herrn R. nach Schlachtensee hinausfahren würden, mein Alter?“ fügte Harald hinzu. „Dieser Raubanfall dürfte doch nichts Alltägliches sein. Natürlich werden wir Herrn R. nicht als Harst und Schraut gegenübertreten. Nein, das würde unsere Chancen verringern.“

Um halb neun abends an diesem prächtigen Frühherbsttage stiegen am Bahnhof Schlachtensee zwei Herren aus einem Mietauto, befahlen dem Chauffeur zu warten, betraten den Bahnhof und erfuhren hier von einem Bahnbeamten den vollen Namen des Fabrikbesitzers R. und ließen sich auch den Weg nach dessen Villa beschreiben.

Der Name lautete Otto Riemer. Die beiden Herren waren Harst und ich.

Wir wanderten dann am Ufer des Schlachtensees entlang, stiegen einen schmalen Weg die Uferböschung hinan und standen vor der Gitterpforte einer zwischen Baumgruppen ganz versteckt liegenden Villa.

Es war inzwischen dunkel geworden. Trotzdem ließ sich das Messingschild rechts neben der Pforte noch entziffern. Es stimmte:

Otto Riemer.

Harst drückte auf den Klingelknopf.

Nach einer Weile flammten über dem Hauptwege zur Villa ein paar Glühbirnen auf, und ein dürrer, großer Herr in Hut und hellem Ulster kam hastig auf die Pforte zu. Er hatte ein mageres Gesicht mit platter Nase und dünnem blonden Bart.

„Sie wünschen?“ fragte er unfreundlich.

„Sie gestatten: Herr Riemer selbst?“ meinte Harald.

„Ja. – Ich habe nicht viel Zeit. Also –“

„Wir sind die Inhaber der Detektei Würz und Gohlke, Herr Riemer. Wir sind bereit, den Raubüberfall –“

Da unterbrach Riemer Harald schon. „Ich danke Ihnen. Die Sache ruht bereits in guten Händen. – Guten Abend –“

„Noch einen Augenblick, Herr Riemer. Wir glauben da gewisse Anhaltspunkte gefunden zu haben, die den Überfall als ein sogenanntes Scheinverbrechen –“

Der Fabrikbesitzer trat schnell wieder an die Pforte heran.

„Wie meinen Sie das?“ fiel er Harst wieder ins Wort.

„Nun, ich meine, daß der Attentäter es nur auf die Papiere abgesehen hatte –“

„Unsinn – Unsinn!“ rief Riemer da. „Wie kommen Sie denn darauf?“

Sein Benehmen war merkwürdig. Es machte durchaus den Eindruck, als wäre es ihm höchst peinlich, daß jemand auf den Gedanken gekommen, der Überfall sei nur der Papiere wegen ausgeführt worden.

Harst erwiderte geheimnisvoll:

„Ja, Herr Riemer, da – da spielt eine Ausländerin doch eine Rolle –“

Das war ein Fühler, – nur ein Fühler, ob der Fabrikbesitzer etwas von einer Chinesin oder Japanerin wüßte.

Riemer prallte denn auch förmlich zurück, faßte sich jedoch schnell, lachte ärgerlich und sagte schroff:

„Ausländer gibt es jetzt genug in Berlin. – Ich bedauere, für Ihre Dienste keine Verwendung zu haben.“

Er griff nachlässig an den Hut und eilte der Villa wieder zu.

Die Glühbirnen erloschen. Und Harald flüsterte leise:

„Herr Riemer, die Sache ist jetzt wirklich in guten Händen!“

Das klang recht drohend.

„Sehen wir zu, mein Alter, ob das Grundstück noch einen zweiten Ausgang hat,“ fuhr er fort. „Mir scheint, Riemer wird das Haus sehr bald verlassen. Dann werden wir ihm folgen.“ –

Es war kein zweiter Ausgang vorhanden.

Harst behielt recht: Riemer kam mit einem kleinen Handkoffer und wandte sich dem Bahnhof zu.

Leuten wie uns ist es ein leichtes, unbemerkt jemandem zu folgen. – Riemer löste auf dem Bahnhof eine Karte bis Berlin, Wannseebahnhof. Wir bestiegen denselben Zug. Um zehn Uhr forderte Riemer am Schalter für den Fernverkehr des Stettiner Bahnhofs eine Fahrkarte nach Eberswalde.

Gleich darauf sprach ihn oben in der Halle ein Bekannter an, als er sich eine Zeitung kaufte.

Harald, jetzt ohne falschen Backenbart, hörte, daß Riemer dem Bekannten mitteilte, er müßte auf seinem Gute bei Eberswalde etwas erledigen und würde morgen abend wieder in Berlin sein.

„Dann brauchen wir ihn nicht zu begleiten,“ meinte Harst. „Kehren wir heim.“

2. Kapitel.

Am nächsten Morgen fuhren wir abermals nach Schlachtensee hinaus. Was er dort wollte, sagte Harald mir nicht. –

Auf dem Potsdamer Platz verließen wir die Straßenbahn und gingen die Gasse zum Wannseebahnhof hinab. Harald steckte sich eine seiner Zigaretten an. Er rauchte ja nur seine Spezialmarke Mirakulum, obwohl – auch dies muß erwähnt werden – der Preis der süßlich duftenden Dinger jetzt seine Verhältnisse weit überstieg. Der Krieg und dessen Folgen hatten ja aus dem Millionär Harald Harst einen bescheidenen Rentner gemacht. Was galten jetzt noch Millionen?! Bisher hatte Harald freilich hartnäckig daran festgehalten, jede Honorierung seiner Dienste als Detektiv abzulehnen. Doch daß dies sehr bald ein Ende haben müßte, daß auch er also notgedrungen seine genialen Fähigkeiten zum Erwerb ausnutzen mußte, hatte er selbst eingesehen. Und noch an diesem Morgen hatte er zu mir beim Frühstück in Gegenwart seiner Mutter gesagt: „Lieber Alter, mit diesem „Drachen-Fall“ soll der Wendepunkt in unserem Leben eintreten. Der Liebhaberdetektiv wird begraben, und der Berufsdetektiv Harald Harst erscheint. Ich habe meine Vermögenslage heute früh überprüft und erkannt, daß es nicht anders geht.“ –

Er rauchte seine Mirakulum, schob den leichten Filzhut mehr ins Genick und erklärte plötzlich:

„Du hast im Straßenbahnwagen gesucht. Das war falsch. Es war ein Motorrad mit einem zweiten Japaner auf dem Anhängesitz.“

Ich, gewohnt an solche Überraschungen, meinte nur:

„Folgten sie uns von der Blücherstraße an?“ (Dort liegt ja das Harstsche Grundstück.)

„Ja –“

„Dann ist auch die Drachen-Dame eine Japanerin.“

„Wahrscheinlich. Übrigens wird sie sich den Jungen, den sie gestern mithatte, von der Straße gegen ein Trinkgeld mitgenommen haben.“

Wir lösten Fahrkarten, bestiegen den Zug und sahen dann sofort einen elegant gekleideten jüngeren Japaner an unserem Abteil Zweiter vorübergehen.

Harald lächelte mich an.

„Du, das sind Anfänger, blutige Anfänger.“

Wieder schritt der Japaner vorbei, wurde dann gerade vor dem Abteil von einem älteren Herrn mit Spitzbart angesprochen, der ihm kräftig die Hand schüttelte.

Harst machte ein überraschtes Gesicht. Die beiden draußen gingen weiter.

„Weißt Du, wer der andere war, mein Alter?“ fragte Harald. „Das war der schwedische Gesandte Graf Löwenbörn. Der Japaner muß fraglos eine angesehene Persönlichkeit sein. Unser Fall verspricht immer mehr.“

Der Zug setzte sich in Bewegung.

In Schlachtensee auf dem Bahnhof blieb unser Japaner unsichtbar. Wir suchten das Gemeindeamt auf. Harst fragte, ob in Schlachtensee japanische Staatsangehörige wohnten.

„Ja – der japanische Prinz Hotowatu hat eine Villa dicht am See vor zwei Wochen gemietet und wohnt dort mit einem aus sechs Köpfen bestehenden Gefolge,“ erklärte der Beamte, dem Harst seine Legitimation gezeigt hatte.

„Ist der Prinz jung?“ wollte Harald weiter wissen.

„Sechsundzwanzig.“

„Fährt er Motorrad?“

„Nein. Er selbst nicht, aber sein Adjutant, ein japanischer Hauptmann.“

„Befindet sich eine Dame im Gefolge des Prinzen?“

„Die Frau des Adjutanten und deren Dienerin.“

„Danke vielmals. – Wieviel Ärzte, Zahnärzte, Zahntechniker und Apotheker gibt es hier?“

Harald notierte sich die Namen und die Adressen. Abermals bedankte er sich, und wir verließen das Gemeindeamt.

Kaum waren wir um die nächste Ecke der Villenstraße gebogen, als Harst wieder lächelnd sagte:

„Nun ist die Japanerin hinter uns – verschleiert! Wir sind eine halbe Stunde auf dem Amt gewesen. Da hat der Prinz, der uns also doch gefolgt ist, sie telephonisch herbeigerufen, damit sie ihn ablöse. Tun wir so, als ob wir nichts merkten.“

„Der Prinz war also der Mann auf dem Anhängesitz?“

„Ohne Frage, lieber Alter. – Weißt Du, was ich in alledem wittere? Eine politische Sache. Otto Riemer war bis 1921 deutscher Konsul in Kotschi, der Hafenstadt an der Ostküste der japanischen Insel Schikoku. Diese Konsulkarriere mußte er aufgeben. Japan verlangte, daß er das Land verließe. Weshalb, blieb unbekannt.“

„Woher weißt Du das alles?“

„Durch Freund Bechert, den ich heute in aller Frühe telephonisch anrief.“ (Kriminalkommissar Bechert dürfte dem Leser von früher her bekannt sein.)

„Und Du bringst die Japaner hier mit seiner damaligen Tätigkeit als Konsul in Verbindung?“

„Mit seinem Aufenthalt in Japan, genau so wie ich vermute, daß der Prinz Hotowatu nur deshalb hier die Villa vor zwei Wochen gemietet hat, um Riemer in der Nähe zu haben. Riemer wieder weiß, daß ihm Japaner sehr unangenehm werden können. Du sahst ja, daß er gestern abend geradezu zurückprallte, als ich von Ausländern sprach, die mit dem Diebstahl etwas zu tun haben könnten. Wir haben also bereits recht viel erreicht.“

Er schwieg und sah nach der Nummer des nächsten Hauses.

„Warte bitte –“ – Und er betrat das Haus, neben dessen Tür das Porzellanschild eines Arztes hing.

Ich wußte, was er nun beabsichtigte: er wollte feststellen, ob das Taschentuch mit dem Apothekergeruch ihn vielleicht auf die Spur eines Arztes, Zahnarztes und so weiter führen würde. Er nahm eben an, daß es einem Manne gehörte, der hier ansässig war und einen dieser Berufe ausübte, die mit scharf riechenden Medikamenten zu tun hatten.

Ich will mich hier nicht lange mit der Schilderung dieser Suche nach dem Besitzer des Taschentuches aufhalten. Wir klapperten ganz Schlachtensee ab. Die verschleierte kleine Japanerin blieb beständig hinter uns. Wir beachteten sie nicht. Schließlich stand auf Haralds Zettel nur noch eine Adresse, die eines Zahntechnikers namens Willi Pronke, der hier nicht praktizierte, sondern in Berlin bei einem Zahnarzt beschäftigt war und hier nur möbliert wohnte.

„Komm’ jetzt mit,“ meinte Harald vor dem Hause, das unweit des Bahnhofs lag. „Willi Pronke kann unser Mann sein. Der Beamte sagte ja auf dem Gemeindeamt, Pronke sei noch jung. Ein älterer Herr trägt solche Batisttücher mit buntem Rande kaum. Nur die Jugend ist meist eitel.“

Wir läuteten in der zweiten Etage bei der Witwe Kammler an. Dort wohnte Pronke. Seine Visitenkarte hing an der Tür.

Eine ältere Frau öffnete. Harst fragte, ob hier ein möbliertes Zimmer zu haben sei.

„Nein, bedauere –“

„Ich hörte, Herr Pronke wollte ausziehen –“

„Ah – weil er ohne Stellung ist? – Nein, er hat mir nichts gesagt. Sind Sie ein Bekannter von ihm? Er ist gestern abend verreist.“

„Das nicht gerade. Ich kenne ihn nur ganz flüchtig von dem Zahnarzt her, bei dem er arbeitete. Übrigens hat er dort ein Taschentuch vergessen, ein feines Batisttuch mit dunkelblauem Rand.“

„Das ist schon möglich. Er ist sehr nachlässig. Solche Tücher hat er ein neues Dutzend.“

„Wohin ist Herr Pronke gereist? Vielleicht würde er mir sein Zimmer abtreten. Ich soll in frischer Luft wohnen.“

„Wohin, das sagte er nicht. Er nahm aber einen Handkoffer mit und meinte, er würde wohl ein paar Tage fortbleiben.“

„Na, dann komme ich später mal wieder – Guten Morgen.“ –

Auf der Straße faßte Harst mich unter.

„Fein, was?“ schmunzelte er. „Das nennt man Dusel haben. Ungeheuren Dusel. Willi Pronke, zur Zeit ohne Stellung, eitel, anspruchsvoll, jung! Da kann er aus Mangel an Kleingeld recht gut mal versuchsweise den Straßenräuber gespielt haben! – Aber – was nun?!“

Wir standen vor dem Bahnhof.

„Ob wir heimfahren?! Ob wir –“

Er schwieg plötzlich.

„Nein, wir werden den Stier bei den Hörnern packen!“ fügte er hinzu. „Wir werden den Prinzen aufsuchen. Was soll das Versteckspiel zwischen ihm und uns?! Ich werde ihm sagen, daß die Drachengeschichte von mir bereits durchschaut ist. – Los denn!“

Wir kehrten um, fragten diesen und jenen und kamen schließlich auch vor die richtige Villa, die – nur durch drei Grundstücke von der Riemers getrennt war. Sie lag so, daß sie von drei Seiten von Wald umgeben war, den man nicht zum Garten zurechtgestutzt hatte. Dieser Garten war sehr groß.

Gleich darauf führte uns ein Japaner in Dienerlivree von der Pforte in die mittelgroße Villa und in ein mäßig elegant eingerichtetes Herrenzimmer.

3. Kapitel.

Hier brauchten wir nicht lange zu warten. Der Prinz, dem Harst seine Karte durch den Diener hatte überreichen lassen, trat ein.

In tadellosem Englisch begrüßte er uns sehr liebenswürdig, bat uns, wieder Platz zu nehmen, und sagte zu Harald:

„Ihr Name ist mir nicht fremd, Mr. Harst.“ Er wollte wohl einige Schmeicheleien anschließen, doch Harald fiel ihm ins Wort.

„Das wußte ich, Hoheit. Wenn ich Ihnen fremd gewesen, hätten Sie ja kaum die Gattin Ihres Adjutanten die Manipulationen mit dem Papierdrachen ausführen lassen.“

Der elegante Japaner zuckte zusammen.

„Ah – Sie wissen?“ stammelte er. – Er tat mir leid. Er war so verblüfft, daß es geradezu komisch wirkte.

„Nun, Sie geben alles zu, Hoheit. Das klärt die Lage. Ich bin für Kürze. Also: die Papiere, die dem früheren Konsul Riemer in der vorvergangenen Nacht mit geraubt wurden, sind von Interesse für Sie?“

Der Prinz hatte sich gefaßt. Er blickte zu Boden und überlegte.

Dann schaute er Harald mit etwas erzwungenem Lächeln an.

„Ja, Mr. Harst. Die Papiere sind für mich wertvoll,“ erwiderte er. „Wenn Sie mir dieselben verschaffen, erhalten Sie – eine halbe Million.“

„Mark?“ fragte Harald kühl.

„Nein, nein, – wollen sagen – zwei Millionen Mark.“

„Und die Papiere sind Ihr Eigentum, Hoheit?“

Wieder wandte der Prinz den Kopf zur Seite.

„Hm – das nicht, Mr. Harst. Aber sie gehen nur mich etwas an.“

In demselben Augenblick klopfte es.

Der Diener erschien, trat auf den Prinzen zu und flüsterte ihm etwas ins Ohr.

Ich sah, daß diese Meldung den Japaner erfreute und doch auch überraschte.

Er erhob sich schnell. „Entschuldigen Sie mich bitte ein paar Minuten,“ sagte er mit höflicher Verbeugung und verließ das Zimmer, gefolgt von dem Diener, der uns noch einen eigentümlich forschenden Blick zuwarf.

Wir waren allein. Harald schaute mich über den Tisch an, der zwischen uns stand, und flüsterte:

„Wir haben eine große Dummheit gemacht. Hörtest Du, daß soeben jemand die Villa betrat? Das wird die Japanerin gewesen sein.“

Ich schüttelte leicht den Kopf. „Dummheit? Welche?“

„Warte nur ab. Wenn der Prinz zurückkehrt, wirst Du es merken.“

Er lehnte sich in den Klubsessel mehr zurück, knöpfte den Ulster auf und – ich erschrak etwas – und faßte in die linke Brusttasche seiner Jacke, tat, als holte er dort sein Taschentuch hervor und nahm zugleich mit diesem die kleine Clementpistole heraus, legte sie sich in den Schoß und deckte den Mantel darüber. Dann schneuzte er sich kräftig, nickte mir ernst zu und steckte das Tuch wieder in die Tasche.

Da ging die Tür schon auf, und der Diener erschien mit einem Teebrett, auf dem eine kostbare japanische Teekanne aus Altsilber und drei silberne winzige Täßchen standen.

Aus dem kurzen Halse der Teekanne stieg Dampf auf. Sie war also gefüllt. Drei Tassen dazu: der Prinz wollte uns Tee anbieten.

Harald blickte seltsam starr auf das Tischchen. Seine Augen schlossen sich halb. Um seinen Mund zuckte es ironisch.

Wieder das Geräusch der aufgehenden Tür. Diesmal war es der Prinz.

Er nahm Platz.

„Sie gestatten, daß ich Ihnen einschenke –“

Er hatte seinen Sessel nähergerollt, füllte die Täßchen, stellte sie vor uns hin.

„Es ist alte Landessitte bei uns, Verhandlungen in dieser Weise angenehmer zu gestalten,“ sagte er liebenswürdig.

Er faßte sein Täßchen etwas geziert an und hob es nach uns hin, etwa wie beim Zutrinken.

Harst regte sich nicht. – Der Prinz wurde verlegen, stellte langsam die Tasse wieder hin.

„Es – es ist bester chinesischer Tee, Mr. Harst,“ meinte er, während sein Gesicht wieder ein harmloses Lächeln zeigte.

Harst beugte sich vor.

„Ihre Tasse hat ein Loch, Durchlaucht,“ sagte er gleichmütig, streckte die Hand aus und griff rasch nach des Prinzen Tasse. „Da – ein Loch im Boden – und leer! Der Tee ist durch ein Loch in der Oberschicht der Untertasse in den Hohlraum dieser hineingeflossen.“

Hotowatu war grau im Gesicht geworden. Er stierte Harst böse an.

„Oh – ein – Versehen,“ erklärte er gepreßt.

Harst stand auf, hatte die Clement jetzt in der Linken in der Manteltasche.

Was nun geschah, ging blitzschnell.

Er griff mit der Rechten nach seinem Täßchen und – goß einen Teil des Inhalts auf sein Taschentuch, das er vorhin auf die breite Lehne des Klubsessels gelegt hatte, steckte das feuchte Tuch zu sich, winkte mir mit dem Kopfe und sagte zu dem wie versteinert dasitzenden Prinzen:

„Hoheit, diese Tassen mit Loch und hohler Untertasse gehörten schon zu den Requisiten türkischer Giftliebhaber –“

Ich hatte rasch gleichfalls meine Clement in die Manteltasche genommen. Auf mich achtete der Prinz gar nicht.

Der kleine schlanke Hotowatu fuhr jetzt hoch.

„Mr. Harst, Sie – Sie –“

Harald nahm die Clement hervor, nahm sie sehr langsam in die rechte Hand.

„Bitte, Hoheit, wie ist es nun mit den Papieren? Haben Sie sich’s anders überlegt?“

Der Prinz schnappte nach Luft. Aber diese Asiaten haben meist Nerven wie Taue. Er wurde im Moment wieder ruhig. Er lächelte sogar.

„Sie scheinen diesen kleinen Zwischenfall recht ernst zu nehmen,“ meinte er. „Mein Diener hat aus Ungeschick diese Vexiertasse gewählt, Mr. Harst –“

Harst war plötzlich mit zwei Sätzen am Fenster. Ich folgte ihm. Nun standen wir nebeneinander. Nun hatten wir den Rücken gedeckt.

Der Prinz lächelte noch immer. Es war jetzt ein Grinsen, wie es satanischer kaum sein konnte.

„Meine Herren,“ sagte er sehr laut, „nehmen Sie wieder Platz. Es ist besser für Sie – wirklich!“

Ich wußte sofort: der Tee war nicht das einzige Mittel, das Hotowatu bereit hatte, um uns hier festzuhalten.

Auch Harst fürchtete wohl neue Überraschungen.

„Setzen Sie sich!“ befahl er dem Japaner barschen Tones. „Gehorchen Sie!“

Hotowatu deutete nach rechts – nach der zweiten Tür, vor der ein dicker Friesvorhang hing.

Aus diesem roten Vorhang ragten zwei Rohre hervor – zwei Blasrohre, erkannte ich auf den ersten Blick.

„Mr. Harst,“ meinte der Prinz hohnvoll, „ein Wink von mir, und die vergifteten Blasrohrpfeile werden Ihrer beider Leben wesentlich verkürzen. Außerdem steht draußen mein Adjutant mit einem Revolver vor den Fenstern. Die Nachbarn sind gewohnt, daß wir nach der Scheibe schießen. Die Fenster gehen nach dem Walde hinaus. – Und drittens“ – er machte eine Pause – „drittens hätte ich noch ein stärkeres Mittel, Sie beide unschädlich zu machen, nachdem Sie leider den Tee nicht getrunken haben, der Sie nur betäubt hätte. Dieses dritte Mittel ist – dort oben.“

Er zeigte zur Decke empor.

Unwillkürlich schauten wir nach oben.

Dies benutzte der geriebene Japaner dazu, mit einem langen Sprung die andere Tür zu erreichen. Sie schlug hinter ihm zu.

Harst hatte den Arm gehoben, hatte gezielt, doch nicht abgedrückt.

Jetzt vom Vorhang her eine andere Stimme:

„Mr. Harst, hätten Sie geschossen, so –“

Der Satz wurde nicht beendet. Er war auch so klar: Blasrohrpfeile!

Harald lachte ärgerlich auf.

„Was wünschen Sie denn eigentlich von uns?“

„Daß Sie sich vorläufig ruhig verhalten, bis die Polizei da ist.“

Harst zuckte die Achseln. „Mir soll’s recht sein! Wenn der Prinz glaubt, daß die Polizei ihm beistehen wird, irrt er sich.“

Er kreuzte die Arme über der Brust und schwieg.

Wir hörten nun sehr bald von der Vorderseite das Geräusch eines sich entfernenden Autos.

Wir warteten.

Die Blasrohrmündungen drohten weiter.

So vergingen gut fünf Minuten.

Plötzlich ließ Harst – wir lehnten am Fensterbrett – die Arme sinken und schaute mich an.

„Merkst Du was?“ fragte er hastig.

Er deutete mit der Clement auf den Vorhang.

Die Blasrohre drohten noch immer.

„Wenn Du dort ständest und uns bewachtest, mein Alter, würdest Du da die Blasrohre so still halten können, daß der Vorhang sich nicht die Spur bewegt?!“ fügte er hinzu. „Vorhin bewegte er sich noch. Dann nicht mehr!“

Und er schritt auf den roten Friesvorhang zu und – riß die angeblichen Blasrohre heraus.

Es waren runde, braun gebeizte – Gardinenstangen, die an den Enden Löcher zum Einschrauben von Holzknöpfen hatten!

„Die Bande!“ meinte Harald. „Uns so hineinzulegen! Nun sind sie ausgerückt!“

Die Stangen hatten in den Vorhanglöchern vorn einen Stützpunkt gehabt und waren hinten auf eine Trittleiter gelegt gewesen, die in der geöffneten Tür stand. –

Die Villa war leer.

4. Kapitel.

Als wir um ein Uhr nachmittags daheim wieder anlangten, nachdem wir noch auf der japanischen Botschaft gewesen waren, fanden wir Freund Bechert in der Veranda vor, der sich mit Haralds Mutter unterhielt.

„Harst, ich habe da soeben eine Depesche aus Eberswalde von meinem Freunde Ringler, dem dortigen Polizeiinspektor, erhalten,“ begann Bechert sofort. „Heute früh acht Uhr ist von Waldarbeitern ein toter Zigeuner aufgefunden worden. Der Mann ist ermordet – durch einen Schrotschuß in den Hals. Ringler hat nun am Tatorte, wie er depeschiert, etwas sehr Merkwürdiges entdeckt. Was – verschweigt er. Er bittet mich aber, mir den Tatort einmal anzusehen. Wollen Sie mit?“

Harst schaute an Bechert vorbei durch das offene Verandafenster auf die Lindenkronen, nickte und meinte:

„Eberswalde! Ja, da fahren wir mit!“ –

Ein Auto brachte uns in einer Stunde nach der idyllischen Stadt, brachte uns weiter nordwestlich bis an den Rand eines Waldes, wo wir ausstiegen und von Inspektor Ringler von dem Landwege an den Rand einer Schonung geführt wurden.

Hier dicht neben einer verwitterten Bank aus Buchenholz am Rande einer Böschung lag der von zwei Polizeibeamten bewachte Tote.

Ringler hatte uns bereits mitgeteilt, daß er mit dem Polizeihund nichts ausgerichtet hätte und daß auf dem harten Boden keinerlei Spuren zu bemerken gewesen.

Harst trat nun allein an die Leiche heran.

Der Tote war vielleicht dreißig Jahre alt, hatte einen kleinen schwarzen Schnurrbart, wirres dunkles Haar und trug ein etwas phantastisches Zigeunerkostüm, recht beschabt, aber sauber. Hals und Kinn bildeten samt dem rotseidenen Halstuch eine einzige braunschwarze, zerfetzte Masse, – geronnenes, verfärbtes Blut.

Haralds Untersuchung dauerte nicht lange. Er war neben der Leiche niedergekniet und wandte nun den Kopf nach uns hin, die wir ihn aufmerksam beobachtet hatten.

„Was haben Sie Merkwürdiges gefunden, Herr Ringler?“ fragte er nun, denn der Inspektor hatte sich hierüber bisher in Schweigen gehüllt.

„Dies!“ Und Ringler reichte Harst etwas winziges Weißes.

Hast erhob sich, legte das Weiße in die flache Hand und sagte:

„Die Krone eines Vorderzahns –“

„Ja – eines angestockten,“ fügte Ringler hinzu. „Dort lag der Zahn.“ Und er deutete links neben den Toten unter die Bank.

„Sie nehmen an, daß es das Stück eines Zahnes des Mörders ist, Herr Ringler?“ fragte Harald.

„Ja. Ich denke, der Ermordete wird sich gewehrt haben. Vielleicht hat er dem Mörder den Zahn ausgeschlagen.“

„Sind denn Zigeuner in dieser Gegend in den letzten Tagen gesehen worden?“ fragte Harst weiter.

„Ein kleiner Trupp kam gestern durch die Stadt, zwei Wagen. Ich habe diese Zigeuner leider noch nicht aufstöbern können. Aber es wird nach Ihnen gesucht.“

Harst steckte den Zahn in die Tasche.

„Sie können die Leiche wegschaffen lassen, Herr Ringler. Die Gerichtskommission war ja bereits hier. Ich werde, wenn Sie gestatten, den Mord auf meine Weise untersuchen. Der Mann hier ist erst heute früh erschossen worden. Oder hat der Gerichtsarzt etwas anderes angenommen?“

„Nein, Herr Harst, heute zwischen sechs und sieben morgens, sagte der Sanitätsrat.“

Eine Viertelstunde drauf waren wir bei der Buchenbank allein. Es dämmerte schon. Harald hatte erklärt, wir würden zu Fuß nach Eberswalde zurückkehren. Ringler und Bechert sollten nur vorausfahren.

Wir setzten uns auf die Bank. Harst gab mir eine Zigarette, reichte mir das brennende Zündholz.

„Na, mein Alter, nun rede!“ meinte er. „Der Fall ist ja erledigt. Der Mörder ist nur noch zu verhaften.“

Ich schaute ihn von der Seite an. „So?! Und wer ist’s?“

„Otto Riemer –“

„Riemer – der – der Konsul a. D.?“

„Ja –“

Ein altes Weiblein, ein Bündel Reisig auf dem Rücken, kam vorüber, wünschte uns guten Abend und wollte weiter.

Harst sprach sie an. „Einen Augenblick –“ – Er nahm einen Fünfhundertmarkschein. „Da, Mutter, Ihr könnt’s wohl brauchen –“

„Und ob!“ Sie strahlte. „Dank’ auch vielmals, Herr. Gott lohn’s!“

„Sagen Sie, wem gehört hier der Wald?“ fragte Harald zutraulich. „Wohl dem Gutsbesitzer Riemer, wie?“

„Ja Herr –“

„Wo liegt das Gutshaus?“

„Drüben hinter dem Buchenwalde, Herr. ’ne Viertelstunde ist’s bis dahin.“

„Da seid Ihr wohl kreuz und quer gegangen, Mutter? Habt Ihr vielleicht Zigeuner gesehen – zwei Wagen?“

„Und ob, und ob, Herr. Vor ’ner halben Stunde etwa. Sie lagerten. Ich machte, daß ich wegkam. Ist schlechtes Volk, Herr. Stiehlt und gaunert herum.“

„Würdet Ihr uns mal hinführen, Mutter? Ich habe noch nie Zigeuner aus der Nähe gesehen. Ihr bekommt auch noch fünfhundert Mark, Mutter.“

„Gern, Herr, sehr gern –“ –

Sie wußte im Walde sehr gut Bescheid. Auf Haralds besorgte Frage, ob sie denn auch in der Dunkelheit zurückfinden würde, meinte sie:

„Herr, wer sich hier seit Jahren sein bißchen Feuerung zusammensammelt, der weiß hier auch nachts Bescheid.“

Weiter erfuhren wir von ihr auch den Namen des Gutes des Konsuls, Buchengrund, und daß Riemer das Gut erst zwei Jahre besäße. Über ihn selbst konnte sie nichts angeben. Nur daß er leidenschaftlicher Jäger war und gegen Holzdiebe sehr streng, das sei hier bekannt. Sie begegne ihm öfters im Walde. Gegen alte Leute sei er nachsichtig.

Dann blieb sie stehen. „So, wenn die Herren nun hier diesen Pfad immer geradeaus gehen, werden Sie an eine Schneise kommen,“ erklärte sie. „An der Schneise gehn Sie rechts ins Tal hinab. Da lagern die Zigeuner auf einer Lichtung.“

Wir bedankten uns. Harald gab ihr tausend Mark statt der vereinbarten fünfhundert, und, von den freudigen Dankesworten des Weibleins etwas gerührt, setzten wir unseren Weg fort.

Bald schimmerte dann auch der Schein eines kleinen Feuers durch die hier recht dicken Haselbüsche. Wir schlichen näher, ganz behutsam, krochen das letzte Stück, hörten eine Stimme, die sehr laut und eindringlich klang, richteten uns hinter einem Strauche auf und sahen zu unserer Überraschung den Konsul a. D. Riemer im Jagdanzug mit umgehängter Flinte vor einem Zigeuner und einer Zigeunerin stehen, die neben dem Feuer im Grase saßen.

Der Zigeuner hatte den linken Arm auf die Erde gestützt und rauchte eine Pfeife mit langem Mundstück. Die Frau aber hatte das Gesicht in den Händen vergraben und schien zu weinen.

Riemer schwieg jetzt. Er schaute den Zigeuner fragend an, machte dann eine ungeduldige Handbewegung und rief:

„Ihr seid ein Narr, Mann! Eure beiden Wagen samt Inhalt und die Gäule sind nicht die Hälfte wert!“

Die Frau ließ jetzt ihr Gesicht sehen. „Jankel,“ sagte sie zu ihrem Manne, „Jankel, tu’s! Ein so schönes Stück Geld!“

Riemer zog seine Brieftasche hervor. „Ich lege noch 250 000 Mark zu,“ erklärte er. „Nun, – entweder – oder!“

Da nickte der Zigeuner. „Gut denn, Herr. Es sei!“

„Und Ihr verlaßt mit Euren Kindern sofort diese Gegend ganz heimlich und kehrt niemals zurück!“ sagte Riemer fast drohend.

„Gut, gut, Herr. Wir nehmen nur das Nötigste mit. Inzwischen wird ja auch unser ältester Sohn sich wieder eingefunden haben. Wir packen gleich zusammen, was nötig ist!“

Jankel und sein Weib schritten zu den Wagen. Riemer setzte sich auf einen Baumstumpf. –

Ich durchschaute Riemer: der Ermordete konnte nur der älteste Sohn des Ehepaares sein, und Riemer wollte die nichtsahnenden Eltern mit ihren anderen Kindern nun schnell von hier entfernen, bevor sie etwas von dem Tode des Sohnes erfuhren.

Doch – wie verkehrt diese Annahme war, sollte ich schon in den nächsten Minuten einsehen.

Plötzlich betrat ein schlanker, kaum achtzehnjähriger Bursche die Lichtung. Jankel rief ihn sofort an.

„Komm’, hilf uns, Matthis, – rasch!“

So war dieser Matthis also der Erwartete. – Wer aber war der Tote?! Ich hätte Harald so gern einiges gefragt. Ich wagte es nicht. Riemer ging jetzt ungeduldig auf und ab, und Harst hatte mir warnend zugeraunt: „Achtung – daß wir jeden Augenblick verschwinden können!“

Endlich war die Gesellschaft dann fertig. Jeder trug ein mächtiges Bündel auf dem Rücken. Selbst der kleinste Knirps schleppte sich mit einem gefüllten Sack.

Riemer bezahlte nun Jankel den Kaufpreis für die Wagen, Pferde und Geschirre. Ich traute meinen Ohren nicht: es waren zwei und eine Viertel Million!

Die Bande verschwand. Im Gänsemarsch, der Sohn Matthis als letzter, tauchten sie im Dunkel des Waldes unter.

„Warte!“ raunte Harald mir zu.

Dann schlich er davon, war im Nu mir aus den Augen.

Ich ahnte: er wollte den Zigeunern nach! – Weshalb aber? Der tote Zigeuner mußte doch zu einem anderen Trupp gehören! –

Ich legte mich jetzt unter den Busch ins Gras.

Riemer sah nach der Uhr. Seit dem Abmarsch der Bande mochte etwa eine Viertelstunde vergangen sein.

Er erhob sich. – Die beiden Wagen waren aneinandergebunden. Den hinteren Wagen, ein nur kleines Kastenwägelchen mit Leinendach, schob er etwas zurück. Dann spannte er vor jeden Wagen einen der Gäule.

Und nun geschah das, was ich nicht begreifen konnte: er führte den einen Wagen durch den Wald auf einen nahen Feldweg. Ich blieb hinterdrein. Und gerade als Riemer jetzt mit dem Gaul und dem Wagen querfeldein einem dunklen Geländestrich, der durch die aufgeschichteten Torfhaufen leicht als Torfbruch zu erkennen war, zustrebte, kam mir der flüchtige Gedanke, Riemer könne die Wagen und die Pferde vielleicht dort in einem wassergefüllten Torfstichloche versenken.

Was sollte ich tun? Ihn daran hindern? – Durfte ich dies? Verriet ich so nicht unsere Anwesenheit?

Ich lag jetzt hinter den Buschstreifen eines Feldrains. Ich sah, wie Riemer dem Pferde plötzlich mit dem Flintenkolben in die Weichen stieß, wie der arme Gaul mit dem Wagen blindlings vorwärtsraste.

Dann waren Pferd und Wagen plötzlich verschwunden, wie weggewischt.

Also doch! Riemer hatte sie versenkt!

Er eilte schon wieder dem Walde zu. Mich dauerte das zweite Pferd. Sollte ich es ebenfalls ersäufen lassen?

Wenn nur Harald da gewesen wäre! Wenn er mich nur vorher von seinen Verdachtsgründen genau unterrichtet hätte! Dann wäre es mir leicht gewesen, einen Entschluß zu fassen!

Ich war an derselben Stelle liegen geblieben. Und ich behielt recht: Riemer nahte mit dem zweiten Pferde und dem Wägelchen.

Genau dasselbe wie vorhin geschah nun, nur vor einem anderen Torfloche: der arme Gaul bekam ein paar rohe Kolbenstöße und jagte weiter – dem Tode entgegen, stürzte samt dem Wagen über den Rand der senkrechten Torfwand in die braune feuchte Tiefe. –

Eine Hand berührte meinen Arm.

Harst –!

Er nickte mir zu. „Ich sah noch das Ende der Tragödie,“ flüsterte er.

„Ja – die armen Tiere! Hättest Du nicht wieder wie stets Geheimniskrämerei getrieben, dann –“

„Gemach – gemach, mein Alter! Ich hätte den Pferden diesen Tod nicht ersparen können. Es geht hier um mehr als um den einen Mord.“

Riemer stand am Rande des Torfstichs und wandte sich jetzt abermals dem Walde zu. Wir schlichen ihm nach. Er warf trockene Äste auf das Feuer und suchte nun nach Möglichkeit die Spuren des Lagerplatzes zu beseitigen, verbrannte von den Zigeunern weggeworfene Lumpen, kratzte den Pferdedünger auseinander und deckte schließlich das Feuer mit Erde und Laub zu.

Dann schritt er davon – pfeifend, vergnügt pfeifend.

Die schrillen Töne des Marsches, den er pfiff, entfernten sich, verstummten.

Harst richtete sich hinter den Büschen auf.

„So – nun haben wir ihn!“ meinte er. „Nun werden wir nach dem Dorfe Buchengrund gehen und von da nach Eberswalde telephonieren.“

„Und – wer ist der Tote?“ fragte ich gereizt. Ich war es satt, im Dunkeln zu tappen.

„Weißt Du es wirklich nicht, lieber Alter? Ich denke, die Sache liegt doch so klar. Wir waren doch heute mittag auf der japanischen Botschaft in Berlin und sprachen mit einem Botschaftsrat über den Prinzen Hotowatu.“

„Allerdings. Du erklärtest dem Herrn, daß die Frau des Adjutanten des Prinzen nach uns bei der Wirtin des Zahntechnikers Willi Pronke gewesen sei und von dieser genau dasselbe erfahren habe, was wir aus ihr herauslockten: daß Pronke das Batisttuch gehöre und daß er gestern abend verreist sei.“

„Ja – und ich fügte hinzu: „Während wir mit dem Prinzen verhandelten, kehrte diese Japanerin zurück, ließ Hotowatu herausrufen und teilte ihm mit, daß Pronke den Konsul beraubt habe. Daraufhin beschloß der Prinz, der nun durch uns, ganz wie er gehofft hatte, auf die Spur des Straßenräubers und des jetzigen Besitzers der Papiere geleitet worden war, uns für einige Zeit auszuschalten. Er wollte uns durch den Tee betäuben und in der Villa bis auf weiteres gefangen halten, bis er eben die Papiere Pronke abgenommen und sich und sein Gefolge in Sicherheit gebracht hatte. Ich rate Ihnen daher, sofort in Japan telegraphisch anzufragen, ob nicht etwa ein Betrüger hier den Prinzen gespielt hat.“ – So sprach ich zu dem Herrn –“

Mir war jetzt plötzlich ein Licht aufgegangen.

„Harald – der Zigeuner ist Pronke!“ rief ich leise.

„Ja, mein Alter. Und der angestockte Zahn fehlt in Pronkes Mund. Es ist ein Zahn, der plombiert war. Zigeuner mit Goldplomben sind immerhin eine Seltenheit. Außerdem waren des Zigeuners Hände trotz des Schmutzes tadellos gepflegt.“

Ich war durch diese Fülle von Eröffnungen ganz benommen.

Harst zog mich weiter. „Gehen wir. Unsere Arbeit ist noch nicht getan.“

5. Kapitel.

Im Dorfkruge in Buchengrund telephonierte Harst nach Eberswalde an Inspektor Ringler, der denn auch sofort mit Bechert im Auto herauskommen wollte.

Wir aßen rasch etwas zu Abend und wandten uns dann dem nahen Gute zu. Es war jetzt etwas nach elf Uhr. Der Mond war soeben über dem Waldrande aufgetaucht. Leichter Nebel lag hier im Tale. Es war kühl geworden. Der Herbst meldete sich. Einzelne Blätter schwebten schon von den Bäumen des Gutsgartens herab, an dessen Zaun wir jetzt langsam dahinschlichen.

Bald sahen wir das einfache Fachwerkhaus mit der großen Glasveranda vor uns. Wir standen am Zaune und spähten hinüber. Im Erdgeschoß nach vorn waren zwei Fenster erleuchtet. Über die hellen Vorhänge glitt immer wieder der Schatten eines rastlos wandernden Mannes.

Otto Riemer war’s. Vielleicht trieb ihn das Gewissen hin und her; vielleicht erwog er anderes in seinem verbrecherischen Hirn.

Plötzlich hörten wir ein Geräusch, als ob feiner Hagel gegen eine Glasscheibe schlägt.

Der wandernde Schatten machte halt, näherte sich dem linken Fenster. Immer klarer wurden die Umrisse der Gestalt. Man erkannte deutlich, wie Riemer mit der Linken den Vorhang aufzog. Dann öffnete er den einen Fensterflügel und beugte sich hinaus.

„Ist dort jemand?“ fragte er nicht allzu laut.

Mit einem Male bückte er sich ruckartig ganz tief. Wir sahen nur[1] noch seine Beine. Er rutschte dann völlig nach draußen, richtete sich vor dem Fenster auf, kletterte blitzschnell hinein und verschwand.

Harst packte meinen Arm. „Du – die Japaner! Der Mann, der sich ins Fenster schwang, hatte eine flache Reisemütze auf und –“

Jetzt das wütende Anschlagen eines Hundes.

Dann ein kurzes Aufheulen.

Stille.

„Über den Zaun! Vorwärts!“ flüsterte Harald.

Doch der Staketenzaun war hoch, hatte oben vier Reihen Stacheldrähte. Es ging nicht so schnell, wie’s hier wünschenswert gewesen wäre.

Da gewahrte ich noch drei schattengleiche Gestalten, die der Hauptpforte zuhuschten.

„Herunter, Harald, – sie fliehen bereits!“ rief ich leise.

„Verwünschte Drähte!“

Mit einem Satz war er wieder neben mir.

Wir rannten am Zaune entlang der Straße zu.

Als wir sie erreichten, hörten wir links von der Chaussee her das Surren eines angeworfenen Automotors.

Dann flammten dort Scheinwerfer auf.

Der Kraftwagen stob davon.

„Verdammt!“ entfuhr es Harald. „Zu spät!“

Wir liefen in die Gartenpforte hinein, die Lindenallee entlang.

Stimmen kamen uns entgegen. Laternenschein umflackerte uns.

Eine rauhe Stimme brüllte: „Halt! Stehen bleiben!“

Zwei Männer in Joppen mit Jagdbüchsen, der Gutsverwalter und der Inspektor, glaubten schon die richtigen gefaßt zu haben.

Ein paar Knechte, notdürftig angezogen, stürmten herbei.

Harst klärte die Sachlage sehr schnell.

„Der Wolfshund ist tot – erstochen,“ meinte der Verwalter ingrimmig. „Der Herr Konsul ist wohl hinter den Dieben her?“

„Nein,“ erwiderte Harald. „Ich fürchte, auch er ist tot, – erwürgt durch eine Schlinge, betäubt durch einen Schlag auf den Kopf, als er sich zum Fenster hinausbog –“

Ein lautes Hupensignal von der Gartenpforte her. Dort strahlten zwei Scheinwerfer.

„Bechert!“ rief Harst.

„Hallo – da sind wir!“

Bechert und Ringler nahten hastig. Wieder genügten ein paar Sätze Haralds. Dann nahm er dem Inspektor die Laterne ab, schritt dem Hause zu, der niederen Hecke vor den Fenstern.

Und im Schatten der Hecke lag Otto Riemer – tot, erwürgt, mit halb zertrümmertem Schädel.

Harald schaute sich die Leiche nur flüchtig an.

„Herr Ringler,“ wandte er sich an den Polizeiinspektor, „nun beginnt Ihre Arbeit. Die Mörder sind Japaner. Lassen Sie Depeschen fliegen – nach überall hin. Lassen Sie alle Straßen sperren. Die Japaner sind entflohen vor kaum vier Minuten. – Sie wissen nun Bescheid.“

Ringler eilte ins Gutshaus ans Telephon.

Wir anderen betraten dann Riemers Herrenzimmer – das sehr altväterlich eingerichtet war. Es war dies dasselbe Zimmer, dessen Fenster vorhin erleuchtet gewesen.

Der Schreibtisch zwischen den Fenstern war durchwühlt. Papiere und anderes lagen[2] auf dem Boden herum.

Harst befahl, nichts anzurühren, bis Bechert und Ringler kämen. Bechert war ebenfalls in das Gutskontor gelaufen, um Ringler einige Winke über die Absperrung der Straßen zu geben.

Harald überflog das Zimmer immer wieder mit spähenden Blicken. Endlich erschienen Bechert und Ringler.

Bechert meinte: „Haben Sie sich schon umgesehen hier, lieber Harst?“

„Ja. Im übrigen gibt es hier nichts zu sehen. Die Japaner haben sich geholt, was sie haben wollten, eben die Papiere, die Riemer mit den anderen Sachen vorgestern nacht geraubt worden sind.“

Er schilderte dann ganz kurz die Entwicklung dieses Falles, wie wir sie miterlebt und herbeigeführt hatten, begann mit dem Drachen und unserem Besuch bei Riemer und fügte das andere logisch an. Seine Darstellung wirkte so überzeugend, daß der Gutsverwalter jetzt rief:

„Ja, ja der Konsul war heute schon ganz früh auf den Anstand gegangen. Er hatte eine Büchsflinte mit. Und die Torflöcher dort im Erlengrund sind zum Teil vier Meter hoch voll Wasser. Da verschwinden Pferd und Wagen ganz bequem.“

Bechert drückte Harst jetzt die Hand.

Eine Stunde drauf traf die Gerichtskommission aus Eberswalde ein.

Harald gab alles zu Protokoll. Der die Untersuchung führende Richter war nur mit einer von Harsts logischen Folgerungen nicht ganz einverstanden: daß Riemer die Zigeuner so hastig weggeschickt hätte, damit diese nicht verrieten, daß der Zahntechniker ihnen den Zigeuneranzug abgekauft hatte.

Harald erwiderte dem Herrn sehr liebenswürdig:

„Ich habe den Zigeuner Jankel bewogen, mit den Seinen am Südrande des Dorfes zu lagern, also die Gegend nicht zu verlassen. Vielleicht holt das eine Auto Jankel herbei. Ich bin bereit, mitzufahren.“

Wir holten Jankel.

Nach einigem Zögern gab er zu, daß er einem Herrn – also Willi Pronke – für hunderttausend Mark den Anzug verkauft und das Riemer ihm dies dann auf den Kopf zugesagt hatte, wobei Riemer betonte, der Anzugkäufer wollte fraglos in dieser Verkleidung ein Verbrechen begehen, und Jankel täte daher gut, von hier zu verschwinden, da er sonst noch in den Verdacht der Beihilfe geriete.

Hiermit war der Fall vollkommen klar gestellt.

Nur die Hauptsache fehlte – die Japaner und die Papiere!

Gegen zwei Uhr morgens meldete ein Landjäger aus Kloster Chorin, daß er auf der Chaussee ein herrenloses Auto gefunden habe, Farbe dunkelbraun.

Es stimmte: es war dies das Auto des falschen Prinzen Hotowatu.

Die Japaner waren mithin zu Fuß weitergeflüchtet.

Wieder spielte der Telegraph nach allen Himmelsrichtungen. Wieder begann nun die Treibjagd auf die sieben Japaner. Ringler meinte, man würde die sieben sehr bald haben. Japaner fielen ja überall auf. Die könnten sich schwer verbergen.

Harald lächelte zweifelnd. „Sie können ein zweites Auto bereitgehalten haben – vergessen Sie das nicht, Herr Inspektor. Vielleicht ein Lastauto –“

Ringler griff diesen Wink sofort auf. Abermals telephonierte er.

Dann kehrten wir mit den Herren der Gerichtskommission nach Eberswalde zurück. Mittags waren wir wieder daheim. Um sechs Uhr nachmittags besuchte uns der japanische Botschaftsrat Graf Sadokato und bat Harald, im Auftrage der japanischen Regierung nach dem Prinzen Hotowatu zu suchen, der doch offenbar während der Überfahrt von Japan nach Europa samt seinem aus sechs Köpfen bestehenden Gefolge irgendwie beseitigt worden sei.

„Der Prinz, der einer Nebenlinie des Kaiserhauses angehört, die in stiller Zurückgezogenheit in Kotschi lebt, war uns allen hier unbekannt,“ fügte er hinzu. „Wir zweifelten daher keinen Augenblick, daß der Prinz, der sich uns vor zwei Wochen vorstellte, tatsächlich Hotowatu sei. Nun erst haben wir durch Depeschen nach Kotschi festgestellt, daß der echte Prinz ein untrügliches Kennzeichen hat: eine breite Narbe am Kinn.“ –

So begann für uns der zweite Teil des Problems „Der tote Zigeuner“.

Harst nahm den Auftrag an.

Abends kam eine Depesche aus Eberswalde von Ringler.

„Sieben Japaner mit Lastauto voll leerer Kisten in Swinemünde eingetroffen und dort an Bord einer japanischen Jacht gegangen. Jacht sofort in See, unbekannt wohin. Habe Verfolgung veranlaßt. Zwei Flottillen Minensuchboote sofort Verfolgung aufgenommen. – Gruß – Ringler.“

„Eine große Sache muß es sein – sehr groß,“ meinte Harald sinnend. „Die Papiere müssen viele Millionen wert sein. Eine Villa in Schlachtensee, zwei Autos, Motorrad, eine Jacht: mit welchen Mitteln arbeiten diese sieben! Großzügig!“ –

Allerdings – großzügig! – Mit wem wir jetzt den Kampf aufnahmen, ahnten wir damals noch nicht.

Der Tukasama

1. Kapitel.

Graf Sadokato, der Botschaftsrat, wurde etwas verlegen, als Harald fragte, weshalb seiner Zeit von Japan die Abberufung des Konsuls Riemer gefordert worden war.

Der Botschaftsrat erwiderte schließlich:

„Riemer kümmerte sich zu viel um Dinge, die ihn nichts angingen, Mr. Harst.“

„Welcher Art waren diese Dinge?“

„Darüber darf ich nicht sprechen. Jedenfalls wiederhole ich, daß meine Regierung Ihnen für die Aufklärung des Verschwindens des Prinzen zehn Millionen Mark und für die Herbeischaffung jener Papiere fünfundzwanzig Millionen neben Ersatz aller Unkosten zahlt – für Sie und Ihren Freund. Sie brauchen nicht zu sparen, Mr. Harst. Vergeuden Sie Geld, wenn es nötig ist. Morgen erhalten Sie einen Vorschuß im Betrage von zehn Millionen. Wie Sie die Sachen anpacken, ist uns gleichgültig. Unsere Behörden werden Ihnen überall in jeder Weise auf Ihren Wunsch behilflich sein.“

Gleich darauf verabschiedete der Graf sich und fuhr in seinem Auto davon. –

Harst rauchte und schritt im Zimmer auf und ab.

„Ein feines Geschäft, mein Alter,“ sagte er nach einer Weile. „Nur – schwer, sehr schwer. Wie sollen wir herausbekommen, wo man den Prinzen samt Gefolge hat verschwinden lassen?!“

Er nahm den Zettel vom Tisch, auf dem er sich notiert hatte, was der Graf über die Reise Hotowatus hatte angeben können.

„Also: am 18. Juli dieses Jahres verläßt Hotowatu mit dem Dampfer Tedu Maru den Hafen von Kotschi. Am 27. Juli geht er in Hongkong an Bord des englischen Riesendampfers City of London, trifft am 29. August in Dover ein und reist mit Gefolge über Holland nach Berlin – natürlich um Riemer die Papiere abzunehmen. Mit dieser Absicht kam er ja hierher. – Wo hat nun der Wechsel der Personen stattgefunden? Wo konnten die sieben Verbrecher den Prinzen samt Gefolge beseitigen? Wo ließen sie die Leichen? – Schwer – sehr schwer, aber – nicht unmöglich! Ich behaupte, daß dieser Wechsel in Amsterdam ausgeführt wurde, wo der Prinz fünf Tage inkognito im Hotel Oranien wohnte. – In Hongkong wäre dies den Verbrechern kaum gelungen. Dort wohnen zu viel Japaner. Dort hätte ein Anschlag zu viel Schwierigkeiten gehabt. Auf der Seereise war der Wechsel ebenfalls kaum zu bewerkstelligen. Bleibt nur Amsterdam. – Morgen fahren wir nach Holland.“

Er rieb sich die Hände. „Max Schraut – es geht dem Orient wieder zu! Max Schraut, nur dort gibt es Romantik. Berlin ist nüchtern wie ein Blaukreuzer[3]. Deutschland ebenso.“

Es läutete draußen. Ringlers vorhin schon erwähnte Depesche wurde abgegeben.

Harst las sie – las sie nochmals.

Und dann sprach er die denkwürdigen Worte von der – großen Sache, von den Papieren, die Millionen wert sein müßten.

Er setzte sich mir gegenüber in die Sofaecke.

„Hm – also eine Jacht, sogar eine Jacht,“ sagte er wieder. „Die Kerle müssen Geld wie Heu haben –“

Es läutete abermals. Die Köchin Mathilde kam und brachte eine Karte.

„Ein Herr möchte Sie sprechen, Herr Harst –“

Auf der Karte stand:

Tibur Chamal Darwi,

Vertreter der T. K. S.

„Ich lasse bitten,“ erklärte Harald.

Dann saß Mr. Tibur Chamal Darwi im Klubsessel vor uns.

Ein Mann um die Vierzig, klein, hager muskulös, bartlos, ein Gesicht mit dicken Wulsten, kleinen hastigen Äuglein und einem eingefrorenen Lächeln um die Negerlippen.

„Mr. Harst,“ begann er, „mein Name sagt Ihnen schon, daß ich Eurasier (Mischling zwischen Europäer und Asiatin) bin. Ich bin Buddhist, und zwar Sektierer. Unsere Sekte nennt sich Tiwa Kami Sakka – Blume des reinen Glaubens.“

„Das ist japanisch, Mr. Darwi?“

„Nein, ein Gemisch von mehreren Sprachen. – Ich bin Vertreter des Tiwa Kami Sakka für Europa, so eine Art Wanderprediger. Wir leiten unsere besonderen Glaubensgrundsätze aus dem handschriftlich niedergelegten Bekenntnis eines Buddhistenmönches ab. Diese Handschrift ist uns gestohlen worden – durch den Konsul Riemer.“

Harst und ich beugten uns gespannt vor.

„Die japanische Regierung hat nun das größte Interesse daran, diese Handschrift für immer verschwinden zu lassen, da sie unsere Sekte ausrotten möchte. Japan ist ja durchweg allen Änderungen des althergebrachten heimischen Religionsbekenntnisses abhold. Wir haben nun die Vorgänge der letzten Tage sehr genau verfolgt. Wir wußten, daß der Prinz Hotowatu dem Konsul die Handschrift mit List oder mit Gewalt abnehmen sollte. Wir standen bereits mit Riemer in Unterhandlung und hatten ihm fünfzig Millionen Mark für das heilige Büchlein geboten. Leider kam uns ein anderer zuvor: der Zahntechniker Willi Pronke. – Wir wissen weiter, daß der Botschaftsrat Graf Sadokato Ihnen soeben ein sehr günstiges Angebot gemacht hat. Wir bieten Ihnen mehr – das Doppelte.“

Dieser Wanderprediger packte den Stier gleich bei den Hörnern, machte nicht viel Umschweife.

„Wenn Sie uns die Handschrift verschaffen, Mr. Harst, erhalten Sie fünfzig Millionen Mark. Die Leute, die sie jetzt im Besitz haben, würden von uns mindestens ebensoviel erpressen. Deshalb brachten sie das Büchlein nur an sich. – Also, Mr. Harst, – bitte äußern Sie sich –“

„Bedauere, Mr. Darwi. Ich habe bereits zugesagt.“

„Und das ist Ihr letztes Wort?“

„Ja.“

„Dann hätte freilich weiteres[4] Reden keinen Zweck.“ Er erhob sich. Seine Augen schlossen sich noch mehr. „Mr. Harst, es wird Ihnen leid tun. – Guten Abend –“

Er verbeugte sich und ging hinaus. Ich öffnete ihm die Haustür. Er schritt durch den Vorgarten dem wartenden Auto zu, stieg ein, drehte sich im Auto halb um und machte mit der Linken eine merkwürdige Handbewegung.

Im selben Moment stieß Harst mich bei Seite, raste an mir vorbei, die Stufen hinab – den Weg entlang.

Das Auto raste noch schneller.

Harst blieb mitten auf der Straße stehen, zuckte die Achseln und betrat wieder den Vorgarten.

„Was sollte das?“ rief ich ihm zu.

Er hielt in der Linken einen zerknitterten Zettel.

„Da – das lag als Papierkugel vor dem Klubsessel!“

Ich las:

Mr. Harst, sobald Sie Berlin in der Absicht verlassen sollten, uns zu schaden, werden wir Sie dem Prinzen nachsenden. T. K. S.

„Dieser Darwi hat die Drohung bereit gehalten, falls ich ablehnen sollte,“ sagte Harald, tief Atem holend. „Weißt Du, mein Alter, nun freue ich mich gar nicht mehr auf den Orient, denn asiatische Sektierer sind erbarmungslos wie Tiger.“

„Hm – und wenn der Kerl nur ein Spion der sieben gewesen wäre? Wenn es Tiwa Kami Sakka gar nicht gäbe?“

„Daran habe ich ja auch schon gedacht. Aber – ein Spion?!“

„Sahst Du die seltsame Handbewegung im Auto?“

„Nein. Wie war die denn?“

„Darwi beschrieb mit der Linken einen Bogen in der Luft und riß die Hand dann senkrecht herunter.“

„So – so! – Ich werde mal die japanische Botschaft anrufen.“

Vier Minuten später wußten wir, daß Tiwa Kami Sakka eine geniale Erfindung des Mr. Darwi war, der natürlich lediglich hatte feststellen wollen, ob Harald den Auftrag angenommen hatte.

Harst lehnte noch am Schreibtisch, wo das Telephon stand, und meinte nun:

„Die Geschichte ist ungemütlich, mein Alter. Die sieben haben also noch Helfershelfer hier in Berlin, die nicht Japaner sind. Wir werden nachts uns fortschleichen, verkleidet, durch den Gemüsegarten. Wir warten nicht bis morgen. Die Bande besitzt einen unheimlichen Erfindungsgeist. Der Schwindel mit der Sekte klang so wahrscheinlich, daß ich kaum daran zu zweifeln wagte. – Übrigens war das Auto Darwis ein hellgrauer kleiner Wagen.“

„Und der Chauffeur ein breitschultriger rotbärtiger Kerl.“

„Ja, – ja, sie haben Geld, die sieben! Sie lassen sich’s was kosten!“ –

Mathilde rief uns zum Abendessen.

2. Kapitel.

Im Hotel Oranien in Amsterdam war Hochbetrieb. Da konnten die beiden deutschen Professoren, die dort seit gestern abend wohnten, kaum auffallen, zumal ihre äußere Erscheinung so bescheiden und so alltäglich war, daß jeder über sie hinwegschaute.

Heute früh saßen sie nun in ihrem gemeinsamen Wohnsalon beim Morgenkaffee und hatten sich den Hoteldirektor heraufbitten lassen, der jetzt zwei Ausweise nebst Lichtbildern sich sehr genau anschaute und ebenso ein englisch geschriebenes Papier, das oben links den Aufdruck: Kaiserl. japanische Botschaft, Berlin trug.

Der Direktor gab nun dem größeren der beiden Gelehrten die Papiere zurück und flüsterte:

„Ich stehe ganz zu Diensten, Herr Harst.“

„Bitte – bleiben wir bei dem „Professor Rast“, Herr Direktor. – Setzen Sie sich. Hat der Prinz hier Ausflüge gemacht?“

„Ja.“

„Wohnte sein ganzes Gefolge hier?“

„Nein. Nur er selbst, sein Adjutant und dessen Gattin. Die übrigen Japaner wohnten in einem Pensionat dritten Ranges, ich glaube in der Calver-Straße.“

„Wissen Sie, wohin der Prinz Ausflüge unternahm?“

„Darüber könnte Ihnen mein Sekretär genauer Aufschluß geben als ich, Mr. Harst. Der Hotelsekretär ist ein Landsmann von Ihnen. Darf ich Ihnen Mr. Albing heraufschicken?“ –

Fritz Albing kam. Ein junges vergnügtes Kerlchen, erst 24 Jahre alt, so ein Hans Dampf in allen Gassen, gerieben, ehrlich, zutraulich. Er wollte nur noch ein paar Monate in Holland bleiben, wollte nur die Landessprache erlernen.

„Das ist dann die fünfte fremde Sprache, die ich beherrsche, Herr – Professor,“ erklärte er vergnügt. „Dann geht’s ins Ausland, ganz weit weg, als Korrespondent, viel Geld verdienen.“

Harst weihte ihn zum Teil in unser Vorhaben ein.

Als der Name des Prinzen Hotowatu genannt wurde, nickte Fritz Albing eifrig.

„Den kenne ich sehr gut, Herr – Professor. Ich bin nämlich auch im Japanischen firm. Das Hotel gab mich dem Prinzen als Dolmetscher mit.“

„Erzählen Sie, Herr Albing. Beschreiben Sie uns die Ausflüge. Ganz genau bitte. Auf jede Einzelheit kommt es an.“

So erfuhren wir denn die wertvolle Tatsache, daß der Prinz bei einer Tour nach Buitenzoorg mit einem Landsmann bekannt geworden war, einem älteren japanischen Arzt, der sich auf einer Studienreise nach Europa befunden und den Seeweg auf der Jacht eines Großkaufmanns aus Tokio zurückgelegt hatte. Diese Jacht hatte damals ebenfalls im Hafen von Amsterdam geankert, und der Prinz war eines Tages von dem Besitzer eingeladen worden, eine Fahrt durch die Kanalschleusen in die Nordsee mitzumachen. An dieser Fahrt hatte Albing nicht teilgenommen. Der Prinz, der Adjutant und dessen Gattin waren an jenem Tage erst nach Mitternacht ins Hotel zurückgekehrt. Der Portier hatte sie eingelassen und wurde von dem durch Seekrankheit noch arg mitgenommenen Prinzen beauftragt, sofort die Hotelrechnung ausstellen zu lassen, da die Japaner sich entschlossen hatten, schon mit dem Frühzuge nach Berlin weiter zu reisen. Der Portier weckte Albing, der denn auch die Rechnung fertig machte. Er bekam Hotowatu nicht mehr zu Gesicht. Die drei Japaner hatten sich schon in aller Frühe zum Bahnhof begeben. –

Harst hatte den Sekretär durch keine Frage unterbrochen. Albing war schon von selbst auf den Gedanken gekommen, daß in jener Nacht nicht der Prinz, sondern ein anderer das Hotel wieder betreten hatte, denn Albings letzte Sätze lauteten: „Der Nachtportier kannte die Japaner kaum von Ansehen. Es ist also sehr möglich, daß damals der Wechsel der Personen stattgefunden hat.“

Harald erwiderte nur: „Sie sprechen meine Gedanken aus, Herr Albing. Wo wohnten die anderen Leute des Gefolges?“

„In der Pension Vanderfelde in der Calver-Straße Nummer 42.“

Im Fremdenheim Vanderfelde hatte sich Ähnliches abspielt. Auch dort waren die vier Japaner sehr spät heimgekehrt, waren von dem verschlafenen Pförtner eingelassen worden, hatten die Rechnung verlangt und das Geld dem Pensionsbesitzer durch die Türspalte herausgereicht. Eine Stunde später schon verließen sie mit ihren Koffern das Haus in aller Stille. Der Pförtner erklärte uns, die Leute hatten es sehr eilig gehabt. –

Harst und ich schlenderten dann dem nahen Hafen zu.

„Wir haben Glück gehabt, mein Alter, großes Glück,“ meinte Harald. „Wer hätte gedacht, daß wir so schnell ermitteln würden, wo man den Prinzen nebst Gefolge hat verschwinden lassen. Ich möchte jetzt mal auf dem Hafenamt nachfragen, wer als Eigentümer der Jacht Rania Maru sich hier ausgewiesen hat.“

Diese Feststellung machte weiter keine Schwierigkeiten. Die Jacht war als Eigentum des japanischen Kaufmanns Atsiru mit dem Heimathafen Nagasaki gemeldet worden. Die Papiere waren in bester Ordnung gewesen.

Harald war auch hiermit noch nicht zufrieden. „Jetzt gehen wir noch zu dem japanischen Konsul. Man muß gründlich sein.“

Der vornehme Holländer, der hier die Interessen Japans vertrat, wurde noch liebenswürdiger, als er das Schreiben der japanischen Botschaft, Berlin gesehen hatte. – „Verfügen Sie vollständig über mich und meine Beamten, Herr Harst,“ sagte er in tadellosem Deutsch.

Harald teilte ihm mit, was wir hier über den Prinzen erkundet hatten. „Wir nehmen an, Herr Konsul, daß der Prinz an jenem Tage – es war der 3. September – auf der Jacht Rania Maru gewaltsam mit seiner gesamten Begleitung zurückgehalten worden ist, falls nicht sogar Schlimmeres sich ereignet hat. Sechs andere männliche Japaner und eine Japanerin spielten dann die Rolle des Prinzen und des Gefolges, kehrten in das Hotel und das Pensionat zurück und reisten schleunigst ab. Dieser Austausch der Personen erforderte ohne Frage von Seiten der Verbrecher große Vorbereitungen, sehr viel Gewandtheit und Kühnheit. – Ich möchte nun wissen, ob Sie irgend etwas über die Jacht Rania Maru und deren Besatzung, vielleicht auch über den angeblichen japanischen Arzt wissen, der sich an den Prinzen herangeschlängelt hatte.“

Der Holländer schüttelte jetzt lächelnd den Kopf. „So leid es mir tut, Herr Harst, – ich muß Ihnen eine Enttäuschung bereiten. Es ist ausgeschlossen, daß jener Arzt für die Verbrecher den Schlepper spielte und daß der Prinz durch ihn in eine Falle gelockt wurde. Doktor Tokatu wohnt noch hier in Amsterdam. Er hat draußen in Nieuwendam ein Landhäuschen gemietet. Ich war bereits zweimal bei ihm zu Gast.“

„Allerdings – dann bin ich auf falscher Spur,“ lächelte nun auch Harald seinerseits. „Ich möchte nicht weiter stören. Ich sehe, Sie sind beschäftigt. Nur noch eine Bitte: Sie bewahren über all dies tiefstes Stillschweigen. Die Sache ist ja so halb und halb amtlich.“ –

Dieses schnelle Aufgeben eines sicher begründeten Verdachtes machte auf mich sofort den Eindruck einer beabsichtigten Täuschung. Harald sagte denn auch zu mir, als wir das Haus des Konsuls kaum verlassen hatten: „Doktor Tokatu wird abends die Ehre haben, uns bei sich zu sehen.“

Das genügte mir. Harst war also ganz meiner Meinung. Tokatu gehörte trotz allem zu den Entführern des Prinzen! –

Bei Anbruch der Dämmerung brachte uns die Fähre über den Hafen. Am Zollhaus mieteten die beiden Professoren einen Wagen und fuhren den Dammweg nach Nieuwendam entlang. Zu beiden Seiten Viehweiden, in Nebel gehüllt, darauf unzählige Rinder, alle zum Schutz gegen die Nachtkühle mit den landesüblichen Matratzen auf dem Rücken. Das dumpfe Brüllen der Tiere begleitete uns, bis die Villen und Häuser von Nieuwendam auftauchten. Vor der ersten Schenke ließen wir den Wagen halten. Der Kutscher sollte hier warten. Harald bezahlte ihn auch für die Rückfahrt im voraus.

Dann fragten wir einen der Ortspolizisten nach dem Hause Doktor Tokatus. Der Mann wußte Bescheid. „Am Ostende des Ortes, das letzte Grundstück.“

Wir wanderten weiter. Es wurde dunkel. Auch hier in den Straßen dünner Nebel. Der war uns gerade recht.

Und dann hinter Linden, Gebüsch und einer Ziegelmauer versteckt das weiße kleine Landhaus. Wir schauten durch das Gitter der Pforte die kurze Allee entlang. Alle Fenster dunkel. Harst drückte auf den Klingelknopf neben einem nicht mehr lesbaren Porzellanschild.

Eine Frau trieb drei Kühe vorüber, deren Glocken melodisch bimmelten. Harald trat auf die alte Holländerin zu. – „Hier wohnt doch ein Japaner?“ fragte er.

„Ja, Mynheer. Sehr ein guter Mann ist’s. Meine Kühe läßt er mich auf der Wiese hinten weiden –“ – Sie eilte ihren Tieren nach.

Harald läutete nochmals. Niemand kam.

Ein scharfer Wind erhob sich plötzlich. Er fegte von der Nordsee herüber, brachte noch dichteren Nebel mit.

Und zum dritten Male drückte Harst auf den Knopf der elektrischen Glocke.

Wir standen hier nun bereits fünf Minuten.

„Na – dann auf andere Art,“ meinte Harald.

Er ging mir voran, nach rechts um die Gartenmauer herum, bis wir die Nordseite der Mauer erreicht hatten und eine kleine eingezäunte Wiese. Über die Mauer ragten hier die Schieferdächer von Stallungen hinweg.

„Hilfestellung,“ befahl Harald.

Ich lehnte mich an die Mauer, und der graubärtige Professor Rast war mit verblüffender Fixigkeit oben auf der Mauerkrone.

Er half auch mir nun hinauf. Dann sprang er als erster in den nebelgefüllten Hof hinab.

Wir umschlichen das schmucklose Haus.

Nirgends ein Lichtschimmer – nirgends. –

Es war erst halb zehn Uhr abends und daher wohl kaum anzunehmen, daß Tokatu und seine Bedienung bereits zur Ruhe gegangen sei.

„Suchen wir hineinzukommen,“ meinte Harald. „Ich will mich nur ganz kurz im Hause umsehen, ob dort etwa der Prinz mit den Seinen gefangen gehalten wird, was ich jedoch nicht glaube.“

Das Schloß der Hintertür war Dutzendware. Und wenn es ein Patentschloß gewesen, – wir waren auf alles vorbereitet. Wir besaßen besseres Handwerkszeug als erstklassige Einbrecher.

Die Tür wurde von innen wieder verschlossen. Harsts Taschenlampe zeigte uns den Weg. Gleich im ersten Zimmer rechter Hand fanden wir (es war ein einfaches Schlafzimmer) zwei Koffer vor dem Bett stehen. Sie waren gefüllt und verschlossen.

Im nächsten Raume, einem der drei Vorderzimmer, lag auf dem Schreibtisch eine – Berliner Zeitung. Der Artikel über den toten Zigeuner war rot angestrichen.

Harst hatte dies sofort bemerkt. „Aha!“ meinte er nur. „Gerade diese Nummer ist’s! Die von gestern morgen.“

Er drehte die Zeitung um und stutzte.

„Du – die ist in Berlin gekauft! Merkwürdig! Im Cafee Winter. Da ist der Reklamestempel des Cafees. Also muß jemand diese Zeitung aus Berlin mitgebracht haben, vielleicht der famose Sektierer Darwi, Vertreter des T. K. S., Spion im Dienste –“

Seine Taschenlampe erlosch plötzlich.

„Horch’ – ein Auto!“

Ja – ein Auto kam die Gartenallee entlang.

Die beiden Fenster des Zimmers, deren Vorhänge nicht zugezogen waren, strahlten im grellen Lichte der Scheinwerfer auf. Das Zimmer war im Moment taghell.

Wir hatten uns niedergeworfen, krochen durch den Ausschnitt des schräg vor einer Ecke stehenden Schreibtisches in das enge Versteck. Wir waren hier leidlich sicher. Der Diplomatenschreibtisch war hinten mit einer Reihe Bücher bestellt, auf denen noch andere lagen. An der Rückseite des Ausschnittes hing eine Decke, die ich nun wieder herabgleiten ließ.

„Sehr unangenehm!“ flüsterte Harald. „Eine böse Mausefalle!“

Dann schon Schritte und Stimmen. Eine Tür knarrte.

„Dort im Nebenzimmer sind die Koffer,“ sagte jemand.

Harald drückte meinen Arm.

Es wäre dies nicht nötig gewesen: auch ich hatte Darwis Stimme erkannt.

Das elektrische Licht war aufgeflammt.

Es mußten zwei Männer sein, die die Koffer hinaustrugen.

Darwi rief ihnen noch nach: „Um elf holt Ihr mich ab!“ – Er sprach englisch.

Wir hörten ihn ins Schlafzimmer gehen, hörten das Auto davonfahren.

Dann kam Darwi zurück. Und erst jetzt merkten wir, daß er nicht allein war.

„Weshalb nehmen Sie nicht Platz, Hotowatu?“ sagte er kurz. „Bitte – hier sind Zigaretten.“

„Danke –“ – Ein Zündholz knisterte.

„Ich wünschte, wir wären erst auf offener See,“ sagte der, den Darwi mit dem Namen des Prinzen angeredet hatte. „Es beunruhigt mich, daß Harst aus Berlin verschwunden ist. Man kann diesem Menschen alles zutrauen.“ Auch er benutzte die englische Sprache. Die Stimme klang ganz anders als die des falschen Prinzen, der uns in Schlachtensee überlistet hatte. „Wie leicht können wir in Verdacht kommen, den Konsul Riemer ermordet zu haben. Und wie leicht kann dieser Harst alles aufdecken.“

„Lieber Hotowatu, daß dies nicht geschieht, dafür lassen Sie nur mich sorgen. – Ich will jetzt nur noch den Schreibtisch ausräumen und alle Papiere verbrennen. Doktor Tokatu darf nichts zurücklassen, das ihn verraten könnte.“ Er lachte etwas wohlgefällig. „Entschuldigen Sie also bitte, Prinz. Hier ist übrigens auch die Zeitung aus Berlin. Wollen Sie lesen? – Ah so – Sie sind des Deutschen so weit nicht mächtig.“

Er begann nun die Fächer des Schreibtisches zu durchsuchen, stopfte Papiere in den Ofen, zündete sie an. –

Ich war geradezu starr vor Staunen. Und vor Staunen vergaß ich ganz, daß dieser rätselhafte Darwi sich nur ein einziges Mal etwas weiter über den Schreibtisch zu beugen brauchte, und er hatte uns entdeckt.

Hotowatu, der echte Prinz, hier in Amsterdam als Freund Darwis?! Was hieß das nun wieder?!

Da sagte Darwi schon wieder: „Die Jacht ist doch seetüchtig, Prinz? – Der Preis erscheint mir etwas niedrig.“

„O bitte – es ist ein tadelloses Schifflein, Shaccam, das beste, das in Kopenhagen aufzutreiben war. Anderthalb Millionen Kronen war durchaus angemessen.“ –

Also Shaccam hieß dieser Mischling.

Er trug wieder einige Papiere in den Ofen. „Ich bin sehr gespannt auf die Jacht. Wenn sie nur schneller als die Rania Maru ist, mit der die Bande von Swinemünde ihre Flucht fortsetzte.“

„Sie läuft achtzehn Knoten, und die Rania Maru höchstens fünfzehn. Wir werden die Schurken sehr bald haben!“

„Ja, das hoffe ich auch. – Nun möchte ich noch etwas zur Nacht essen, Hotowatu. Kommen Sie bitte mit ins Speisezimmer hinüber.“

Sie verließen diesen Raum. Die Tür fiel ins Schloß. Das Licht hatte Shaccam ausgedreht.

3. Kapitel.

„Wir müssen es wagen,“ flüsterte Harald. „Wir müssen die Jacht finden!“

Das hieß also: schleunigst hier weg und nach Amsterdam zurück.

Harald kroch bereits im Dunkeln der Tür des Schlafzimmers zu.

Wir gelangten unbemerkt in den Hinterflur. Harst hatte auch schon den Dietrich ins Türschloß eingeführt, als die Pendeltür nach dem Vorderflur hin quietschte.

Ein Lichtschein tauchte auf.

„Shaccam!“ raunte ich warnend.

Harald hatte seine Taschenlampe rasch ausgeschaltet.

Der kleine Shaccam, einen Leuchter in der Hand, wollte nach der Küche abbiegen.

Da gewahrte er uns, prallte zurück.

Und griff blitzschnell in die Schlüsseltasche seiner Beinkleider.

Die Tür flog jedoch bereits auf. Harst gab mir einen Stoß, sprang hinter mir drein, packte mich am linken Ärmel.

Zwei – drei Schüsse knallten.

Der Nebel schützte uns.

Wir liefen nach vorn der Straße zu. Die Pforte stand weit offen. Liefen durch die kalten feuchten Schleier weiter, hörten noch Shaccam irgend etwas brüllen, gingen langsamer, erreichten unseren Wagen, holten den Kutscher aus der Schenke und ließen uns nach Amsterdam bringen.

Harst hatte dem Kutscher ein Trinkgeld versprochen. Der Mann ließ die Pferde ordentlich ausgreifen.

Ich war noch ganz atemlos.

„Begreifst Du das alles?“ fragte ich Harald.

„Nur halb – nur halb!“ Er grübelte vor sich hin und hatte sich als Nervenberuhigung eine Mirakulum angezündet. „Tatsache – nur halb, mein Alter! Und dies Halbe bedeutet: wir sind, was den Prinzen angeht, bisher völlig auf dem Irrwege gewesen. Wir müssen alles, was mit diesen Papieren zusammenhängt, die Riemer fraglos in Japan an sich brachte und die ihm von Japanern nun wieder abgenommen wurden, gründlich nachprüfen. So einfach, wie die Vorgeschichte dieses Abenteuers zu sein schien, ist sie nicht. Nein – noch lange nicht! Bedenke, daß wir diesmal den echten Prinzen vor uns hatten, daß Shaccam uns die Drohung hinterließ, der hier den Japaner Tokatu gespielt hatte, daß der Prinz inzwischen in Kopenhagen eine Jacht gekauft und – daß er ruhig geduldet hat, daß ein anderer in Berlin seine Rolle spielte! Dies letztere ist so verblüffend, daß ich einfach vor einem Rätsel stehe!“

Harst hatte ganz recht: ein Rätsel!

Immer näher kam der Hafenlärm.

Dann die Fähre – dann Amsterdam – ein Auto, das mit uns zum Hafenamt jagte. Hier Fragen nach einer Jacht, die von Kopenhagen gekommen sein müßte.

Antwort des Beamten: „Jacht Kung Christian, in Besitz des japanischen Kaufmanns Shaccam übergegangen, liegt mit japanischer Besatzung seit heute nachmittag am Kai in der Nähe des Wester-Docks.“ –

Wir wieder ins Auto.

„Wester-Dock!“

Der Kraftwagen hatte es nicht weit. Wir stiegen aus, zahlten. Rechter Hand der Hafen – ein Mastenwald, eine Nebelflut, in der Schiffsschatten hin und her glitten.

Wir fragten uns durch, fragten Zollbeamte, Lotsen.

Kamen am Bollwerk bis zu einer leeren Stelle. Dann – sahen wir die Motorjacht mit dem dicken schrägen kurzen Schornstein, den beiden Notmasten, dem gewölbten Deck.

„Warte hier,“ flüsterte Harald und schob mich in den Schatten eines Kistenstapels.

Er eilte einem Zollbeamten nach.

Als er wieder erschien, wischte er gerade seinen Füllfederhalter trocken.

„So – nun vorwärts!“

Ich war erstaunt. Wie anders klang seine Stimme plötzlich.

„Was denn?“ fragte ich unsicher. „Vorwärts?! Wohin?“

„Auf die Jacht! Aber – als blinde Passagiere!“

Er zog mich mit sich fort. Wir fanden in einem nahen Bootshafen einen Nachen, ein armseliges Ding aus Brettern. Stiegen ein. Harst ruderte. Die beiden Riemen waren ebenso kläglich.

Langsam pirschten wir uns an den Kung Christian heran. Nach dem Wasser zu hing das Fallreep. Ein winziges Motorboot war daran vertäut.

Wir sahen an Deck keine Seele – keine Wache, nichts.

Wir wagten es, stiegen das Fallreep empor, ließen den Nachen treiben, schlichen über das Deck zur Treppe der Heckkajüte, die Treppe hinab.

Die Flügeltür des Treppenverschlusses stand offen. In dem schmalen Gange brannte an der Decke eine Glühbirne. Vier Türen waren zu erkennen. Wir hörten sprechen, lachen. Dann begann ein Grammophon zu kratzen.

Harst kroch unter die Treppe, wo ja zumeist kleinere Verschläge ihren Zugang haben.

Er riegelte die schmale niedere Tür auf, schob sich hinein.

Ich folgte sehr widerstrebend. Hatte Harald denn ganz vergessen, daß die Jacht wahrscheinlich sehr bald in See ging?! Shaccam hatte doch seine Koffer bereits an Bord bringen lassen.

Harst zog die Tür zu. Sie klemmte. Sie hielt auch ohne den Riegel.

Seine Lampe leuchtete auf, zeigte uns Segelballen, Taurollen, Kisten, Fässer.

Wir fanden dahinter ein gutes Versteck. – Ich konnte nun nicht länger an mich halten.

„Harald, die Jacht wird den Hafen vielleicht noch in dieser Nacht verlassen –“

„Hoffentlich, mein Alter – mit uns an Bord!“

„Ist das nicht sehr viel gewagt?“ meinte ich warnend.

„Gewagt?! – Mag sein! Es ging nicht anders.“

Er hatte die Taschenlampe wieder ausgeschaltet. Wir saßen nebeneinander hinter den Kisten in völliger Dunkelheit.

„Was – was hattest Du auf dem Kai noch geschrieben? Du stecktest Deine Füllfeder weg. Einen Brief – an wen?“

„An den Konsul Ter Leewen, den hiesigen Konsul Japans. Er soll unsere Hotelrechnung bezahlen. Und – und noch etwas –“

„Was denn?“

„Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei! – Aha, hörst Du? Da kommt jemand die Treppe hinab – nein, zwei Personen. Vielleicht Shaccam und der Prinz. Es ist halb zwölf. Um elf wollte Shaccam abgeholt werden.“

Eine Tür klappte. Stimmen, Zurufe. Stille.

Dann wieder Schritte – dann eine Trillerpfeife an Deck. –

Mir war keineswegs wohl bei alledem, keineswegs! Harald spielte hier ein sehr gefährliches Spiel. Waren wir erst auf hoher See, dann mußten wir hier entdeckt werden, dann mußten wir von selbst diesen Verschlag verlassen. Wir mußten essen und trinken.

Wie dachte sich Harald die Fortsetzung dieses Abenteuers?!

„Die Sache wird böse ablaufen,“ meinte ich wieder.

„Im Gegenteil. Nur so werden wir ans Ziel gelangen. Nur so!“

Da schwieg ich. – Und die Zeit schlich weiter. Auf Deck war es recht lebendig. Auch im Gange und auf der Treppe war ein ständiges Gehen und Kommen.

„Ein Uhr morgens,“ meldete Harald und hielt mir das Leuchtzifferblatt seiner Taschenuhr vor Augen.

Plötzlich ein Surren und Schütteln. Die Jacht bebte.

„Aha – die Motoren! Es geht vorwärts!“ flüsterte Harst. –

Und wieder sah ich das Leuchtzifferblatt: drei Uhr morgens!

Wir merkten, wir waren in der Nordsee. Die Jacht wiegte sich kräftig, rollte etwas.

„Also nun Antrittsvisite!“ sagte Harald.

Seine Lampe blitzte auf.

„Du kannst Dir Bart und Perücke abnehmen, wie ich es tue. – So! Folge mir –“

Was sollte das?! Wollte er etwa –

Da hatte Harst schon die Tür des Verschlages aufgedrückt, stand schon im Gang, klopfte schon kräftig an eine der Türen, hinter der auch ich Stimmen hörte.

Und – stieß die Tür auf, trat ein.

Shaccam und drei Japaner saßen da um einen Tisch des kleinen Jachtsalons herum.

Ein Gelächter empfing uns – ein wieherndes Gelächter.

Shaccam rief:

„Willkommen, Mr. Harst! Abermals sind Sie uns auf den Leim gekrochen! – Lassen Sie nur Ihre Clementpistole in der Tasche, Verehrtester! Wir sind vorbereitet. Dort stehen zwei, die rascher abdrücken, als Sie Ihre Waffe entsichert haben.“

Ja – in der rechten Ecke lehnten an der Wand noch zwei Japaner. Ihre Revolver bedrohten uns.

Harst zog die Hand leer aus der Tasche zurück.

„Wir werden einig werden,“ meinte er kühl. „Sie gestatten, daß wir uns setzen –“

„Bitte!“ Shaccam deutete auf zwei Korbsessel an der einen Schmalseite des Tisches. Seine Höflichkeit triefte von Hohn.

Wir nahmen Platz. Ich kam mir wie ein wehrloses Wild vor, das die Jäger eingekreist haben.