Hauptmenü

Sie sind hier

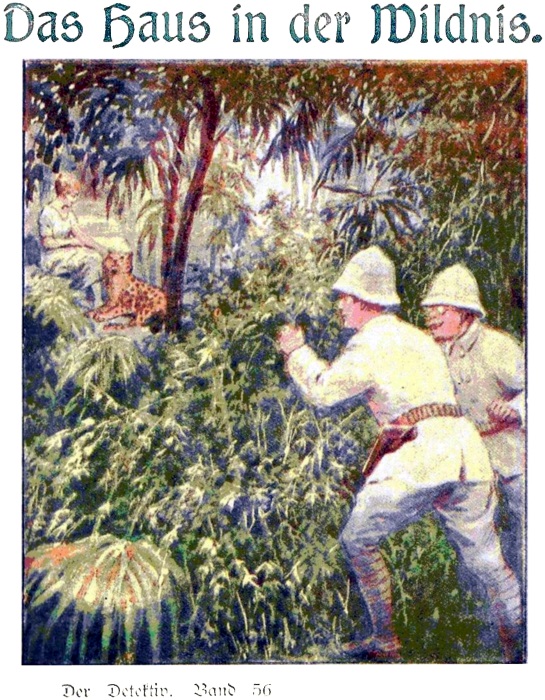

Das Haus in der Wildnis

Der Detektiv

Kriminalerzählungen

von

Walther Kabel.

Band 56:

Das Haus in der Wildnis.

Nachdruck verboten. – Alle Rechte, einschl. das Verfilmungsrecht, vorbehalten. – Copyright 1922 by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin.

Druck P. Lehmann G. m. b. H., Berlin 26.

1. Kapitel.

Ein verlockendes Angebot.

Unser letztes Abenteuer in dem kleinen englischen Seebade Shenton hatte an unsere Nerven doch so hohe Anforderungen gestellt, daß Harald Harst sich entschloß, noch eine Woche in Shenton sich zu erholen.

Wir mieteten uns bei dem Leuchtturmwächter Mac Owen, einem alten Seemann, ein, dessen Häuschen am Fuße des Leuchtturmes am Ende der Ostmole lag. Zum Schein waren wir abgereist. Nur Mac Owen wußte, wen er beherbergte.

Am 3. Juli saßen wir vormittags auf einem der Granitquadern, die vor der Molenspitze als Wellenbrecher versenkt waren, und angelten.

Es war windstill, und die schwachen Wellen störten uns beim Angeln nicht sonderlich.

Harsts Schwimmer schoß in die Tiefe. – Er ruckte scharf an.

„Entwischt!“ meinte er. „Ah – der Haken hat jetzt scheinbar ein Stück Treibholz aufgespießt,“ fügte er hinzu.

Er legte den Angelhaken beiseite und zog die feste Seidenschnur langsam ein.

Plötzlich gewahrten wir gleichzeitig unter der grünen Oberfläche des Wassers das wallende Haar einer Frauenleiche.

„Klettere hinab,“ meinte Harald. „Ich werde den Körper vorsichtig näherziehen. Der Haken hat sich an der Schulter verfangen.“

Gleich darauf legten wir die Tote auf die Mole.

Es war eine dunkelhaarige Frau von etwa vierzig Jahren, in eine Art Sportkostüm gekleidet. Die Leiche war noch gut erhalten. Aber – die Füße, die in zierlichen Lackhalbschuhen steckten, waren mit einem Strick zusammengebunden. An dem Strick hing noch ein halber Ziegelstein. Außerdem hatte das Ende des Strickes noch drei Schlingen, in die offenbar gleichfalls Ziegelsteine eingeknotet gewesen waren.

Harald untersuchte die Tote. Es fand sich keinerlei Verletzung. Nur von der linken Hand war der Ringfinger aus dem Handrückengelenk herausgelöst worden.

Der Sportrock hatte zwei aufgenähte Taschen. In der linken lag ein völlig durchweichter, zusammengerollter Bogen Papier.

„Mit der Erholung ist’s vorbei, mein Alter,“ sagte Harald ernst. „Wir werden Mac Owen bitten, daß er so tut, als hätte er die Leiche geborgen. Wir müssen ganz aus dem Spiel bleiben.“

Der alte Leuchtturmwächter kam schon herbei. Er hatte uns von der Plattform des Turmes aus beobachtet. Er war sofort einverstanden, daß unser Inkognito gewahrt bliebe. Harald bat ihn auch, über die kleine Papierrolle zu schweigen, die in der Tasche der Toten gelegen hatte.

„Das arme Weib hat man ersäuft,“ meinte Mac Owen. „Master Harst – das wäre doch was für Sie! Eigentlich müßten Sie die Mörder suchen. Ich denke, man hat die Frau von einem Schiffe aus in die See geworfen.“

„Mac Owen, Sie sind mit Wasserleichen besser bewandert,“ sagte Harald nach kurzer Pause. „Wie lange, meinen Sie, liegt die Frau schon im Meere?“

„Höchstens sechs Tage, Master Harst. Darauf nehme ich Gift.“

Wir schritten Mac Owens Häuschen zu. Im Flur hing das Telephon. Der Alte rief die Polizei in Shenton an und meldete den Fund.

Die Papierrolle trug Harst in seiner Mütze in der Hand. Als Mac Owen den Flur verlassen hatte, nahm Harald das Telephonbuch und suchte im Reklameteil nach der Nummer einer der großen Londoner Zeitungen, fand auch die der Morning Post, ließ sich mit London verbinden und hatte sehr bald Anschluß, berichtete der Zeitung, indem er sich für Mac Owen ausgab, von der doch offenbar ertränkten Frau, beschrieb deren Kleidung, die zusammengeknoteten Füße, den Ziegelstein und die Schlingen und fügte hinzu, die Morning Post würde der Polizei wohl einen großen Dienst erweisen, wenn sie über die Leiche an recht auffälliger Stelle berichtete, da sich dieser Mord dann vielleicht durch irgend welche Angaben anderer Personen leichter aufklären ließe.

Der am Telephon befindliche Redakteur versprach, den Bericht schon in der Abendausgabe zu bringen, und die Zeitung würde sich außerdem erlauben, Mac Owen ein kleines Honorar für diese Meldung zukommen zu lassen.

Während Harald noch mit dem Redakteur sprach, kehrte der Alte zurück. – Harald weihte ihn dann ein und erklärte:

„Sie verdienen dabei wahrscheinlich zwei bis drei Pfund, lieber Owen. Also – schweigen Sie, daß ich der Gelegenheitsreporter war.“

Ich muß noch erwähnen, daß wir beide hier bei dem Alten in der Maske älterer Herren wohnten. Ohne diese Vorsichtsmaßregel wären wir längst erkannt worden.

Als die Polizei erschien und die Leiche abholte, blieben wir in unserem Zimmer, da wir den Beamten, insbesondere dem dicken Polizeichef Dreablar[1] und dem Detektiv Lostendahl, gut bekannt waren.

Harald hatte die Papierrolle in die Sonne auf das Fensterbrett zum Trocknen gelegt. Nachdem die Beamten die Mole mit der Leiche verlassen hatten, war das Papier ziemlich trocken geworden.

Harst schob einen Tisch ans Fenster und suchte auf dem Wachstuchbezug der Tischplatte das Papier aufzurollen und glatt zu streifen.

Es war kein gewöhnliches Papier, sondern sogenanntes Fettpapier, und zwar ein einzelnes Blatt.

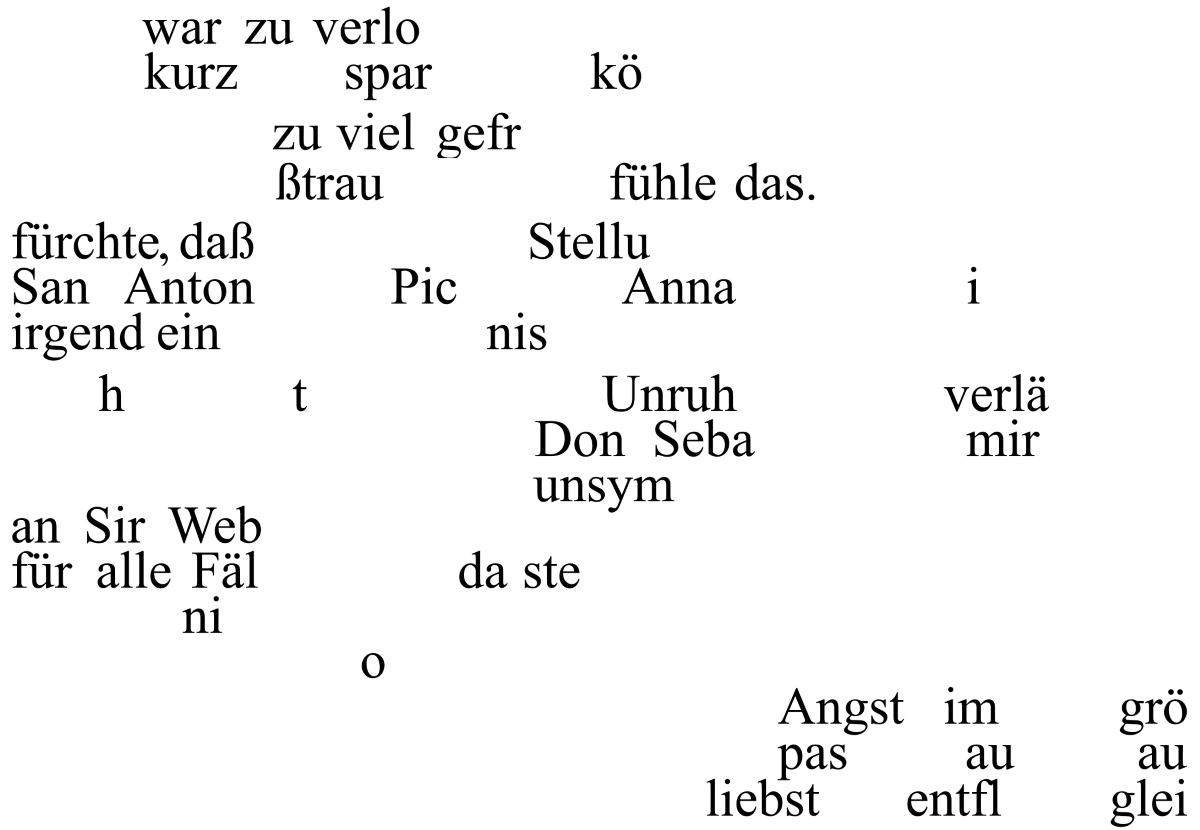

Und es war auf der einen Seite mit Tinte beschrieben gewesen. Das Salzwasser hatte jedoch die Schrift stellenweise völlig unleserlich gemacht, und die noch vorhanden Wörter, Satzteile und Wortreste ergaben keinerlei Sinn.

Die Handschrift war offenbar die energische, gut ausgeschriebene einer Frau, – schmucklos, mit dicken Grundstrichen und gut gerundeten Schleifen. Jedenfalls keine alltägliche Schrift. – Ob das Papier ein Brief war, ließ sich nicht feststellen. Der Text war in spanischer Sprache abgefaßt.

Nachdem das Blatt vollständig trocken war, versuchten wir mit allen Hilfsmitteln, die die Wissenschaft zu diesem Zwecke nur irgend kennt, die vom Wasser ausgesogenen Stellen wieder lesbar zu machen, leider aber umsonst! Nur dort, wo die Papierrolle fest aneinandergelegen hatte, waren die Schriftzüge leidlich verschont geblieben. An den anderen Stellen war das Salzwasser so tief in die Papierschicht eingedrungen, daß alle Mühe vergeblich blieb.

Nach dem Abendbrot, das wir gemeinsam mit Mac Owen einnahmen, genossen wir auf der Bank vor der Tür noch die erquickende Seeluft.

Harald rauchte schon die fünfte Mirakulum. Der Alte qualmte seine Seemannspiep, und ich labte mich an einer Zigarre. Dann sagte Harald ganz unvermittelt:

„Hören Sie mal, Mac Owen, können Sie mir jemand nennen, der eine Motorjacht oder dergleichen, jedenfalls ein seetüchtiges Fahrzeug, für zwei Monate vermieten würde? Ich möchte mal wieder als mein eigener Herr das Meer durchkreuzen.“

„Hm – Motorjacht?! – Ja, mein Schwiegersohn Blasport besitzt einen Motorschoner, Master Harst. Sie wissen – der in Glasgow wohnt. Er lebt von dem Schoner, macht Frachtfahrten bis nach Frankreich und Portugal hin.“

„Wieviel Besatzung hat der Schoner?“

„Nur vier Mann: Blasport, dessen ältesten Sohn Albert, achtzehn Jahre, und zwei Vettern Blasports. Der Schoner mißt vierzehn Meter und läuft etwa zwölf Knoten.“

„Gut. Dann depeschieren Sie noch heute an Ihren Schwiegersohn und fragen Sie an, ob er daheim ist. Ich miete den Schoner für zwei Monate, falls er sofort zu haben ist. Auf den Preis kommt es mir nicht an.“

„Wir können auch telephonieren, Master Harst. Unten in Blasports Haus befindet sich eine Kneipe. Der Wirt holt Blasport oder meine Tochter schnell herbei.“ –

Eine Stunde drauf wußten wir, daß Blasport gestern aus Irland zurückgekehrt war. Harst hatte alles mit ihm vereinbart. Blasport sollte den Motorschoner „Star of Glasgow“ (Stern von Glasgow) für acht Tage verproviantieren, darüber aber Schweigen bewahren. Harald hatte sich Blasport als Master Dunbrell am Telephon vorgestellt und erklärt, er wolle mit einem Freunde zur Kräftigung seiner angegriffenen Nerven eine Kreuzfahrt im Atlantik unternehmen.

Als wir beide dann gegen zehn Uhr uns in unser Zimmer zurückgezogen hatten, fragte ich Harald das, was mir schon längst auf der Zunge brannte, was ich jedoch in Gegenwart Mac Owens mühsam unterdrückt hatte.

„Das Blatt Papier,“ sagte ich, „hat Dir doch so manches verraten, nicht wahr? – Es muß so sein, denn wozu sonst diese Seereise?!“

Wir saßen nebeneinander auf dem alten Ledersofa. Auf dem Tische stand die elektrische Lampe. – Harald nahm das Blatt aus der Brieftasche und legte es so, daß ich es gleichfalls bequem mir ansehen konnte.

„Es verrät wenig,“ meinte er leise. „Aber doch genug, um die Azoren einmal zu besuchen, die Azoren oder Habichtsinseln, aus neun Eilanden bestehend und weit westlich von Portugal im Atlantik gelegen.“

Ich beugte mich über das Blatt. – Wie in aller Welt war Harald gerade auf die Azoren gekommen?! – Ich überflog nochmals die Schriftreste, die ich hier in deutscher Übersetzung wiedergebe:

So sah das Blatt aus.

„Es gehört nicht viel Phantasie dazu, sich zum mindesten über die Gemütsstimmung dieser Frau aus den Worten und Satzresten klar zu werden,“ sagte Harald nach einer Weile, indem er sein Feuerzeug anrieb und eine neue Mirakulum zwischen die Lippen nahm. „Oben fehlt eine ganze Zeile. Dann folgt sehr bald „mißtrauen“, dann „fürchte, daß“, weiter „Unruhe nicht verläßt“, dann „Angst immer größer“, schließlich „am liebsten entfloh ich gleich“. – Du wirst zugeben, daß diese Ergänzungen sehr viel Wahrscheinlichkeit für sich haben. Jedenfalls – die Frau fürchtete irgend etwas, hatte Angst und wollte entfliehen. – Was fürchtete sie? – Nun – auch dies läßt sich herauslesen. Das arme Weib hat fraglos ihrem schwer bedrückten Herzen durch diese Niederschrift Luft machen wollen. Ein Brief ist das Ganze nicht. Aber von der Absicht, einen solchen zu schreiben, findet man Andeutungen. – Ich will Dich nicht länger auf die Folter spannen, mein Alter, will Dir das Fehlende in dem Schreiben logisch ergänzen. Der vollständige Inhalt muß etwa so gelautet haben:

Das Angebot war zu verlockend. Ich hätte dadurch in kurzem viel sparen können. – Ich habe aber wohl zu viel gefragt. Sie mißtrauen mir. Ich fühle das. Ich fürchte, daß diese Stellung in San Antonio auf Pico zur Annahme berechtigt, daß hier irgend ein Geheimnis mitspricht. – Die Unruhe verläßt mich nicht. Don Sebastian ist mir unsympathisch geworden. Ich möchte an Sir Web… schreiben, damit er für alle Fälle (oder besser: damit er Bescheid weiß für alle Fälle), da stets jemand auf mich aufpaßt (– oder so ähnlich –). Deshalb wird meine Angst immer größer. Sie passen auf mich auf. Am liebsten entfloh ich gleich.“

„Brillant!“ rief ich. „Harald – ganz recht: das „verlockend“ weist auf das Angebot einer Stellung hin, das „sparen“ ebenso, und das „Geheimnis“ nicht minder. Weniger klar ist mir „Sir Web –“ Aber San Antonio ist ja tatsächlich ein Hafenort auf der Azoreninsel Pico. Und da das „Stellu“, also Stellung in der Zeile vorher steht, wird die Frau wohl wirklich –“

„– nach San Antonio auf Pico unterwegs gewesen sein,“ führte Harald meinen Satz zu Ende. „Nun sieh Dir mal diese Seekarte des Kanals an.“ Er nahm die Karte von einem Ständer. „Hier liegt Shenton an der Südküste, wo wir uns jetzt befinden. Hier diese Linien bezeichnen die Hauptströmungen im Kanal. Du siehst, daß eine solche Strömung von der französischen Küste her nach Osten zu den Kanal durchstreicht und dann an der englischen Südküste entlanggeht. Wir haben seit Tagen keinen Sturm gehabt. Es herrschen im Kanal also die normalen Strömungsverhältnisse, das heißt, die Frau ist westlich von Shenton ertränkt worden. Man wird ihr ein Betäubungsmittel heimlich gereicht und sie ins Wasser geworfen haben. Daß dies von einem Schiffe aus geschah, bezweifle ich, nehme vielmehr an, es geschah in einem Hafen, wo die Mörder Ziegelsteine zur Hand hatten, die sie der Ärmsten an die Füße banden. Oder – sie haben die Ziegelsteine an Bord ihres Schiffes aus dem Hafen mitgenommen und dann diesen Schurkenstreich verübt, als sie weit ab von Land waren. Auf einem Schiff, das Leute nach den Azoren bringt, wird man kaum Ziegelsteine finden. Ich kenne Nordfrankreich sehr genau. Das Ziegelstück in der Schlinge stammt aus Frankreich aus der Landschaft Artois, zu der auch Calais gehört, also aus einem Hafenort dieses Küstenstrichs. Es dürfte nicht schwerfallen, diesen Hafen herauszusuchen, wenn man etwas Geduld zeigt. Und – wir werden es tun, nachdem wir von dem Star of Glasgow hier abgeholt worden sind. Deshalb bestellte ich den Schoner auch hierher.“

2. Kapitel.

Reporterbesuch.

Ich schwieg eine Weile. Ich mußte diese Kombinationen erst im Geiste verarbeiten. Dann sagte ich nur:

„Du hast wieder mal Erstaunliches geleistet, Harald. Die Sache erschien erst so aussichtslos, und nun wissen wir bereits so viel, daß wir diesen Don Sebastian wahrscheinlich –“

Es war mittlerweile zwölf Uhr geworden.

Wir beide fuhren daher auch leicht zusammen, als jetzt sehr kräftig die Flurglocke gezogen wurde, deren Gebimmel uns so spät noch nie gestört hatte.

In dieser Nacht hatte Mac Owens Gehilfe Braßler oben im Turme Dienst. Der Alte kam denn auch bald aus seiner Schlafstube in den Flur geschlurft und schloß die Tür auf.

Harald hatte sich schnell erhoben und war an unsere Zimmertür geschlichen, um zu horchen.

Ich hörte, daß Owen den späten Besucher in sein Wohnzimmer nötigte.

Harald winkte mir zu, mich still zu verhalten, öffnete unsere Tür und schlüpfte in den Flur – natürlich um an der gegenüberliegenden Tür zu lauschen.

Dann kam er plötzlich sehr eilig zurück und setzte sich, schob das Blatt Papier in die Tasche und flüsterte:

„Ein Reporter der Morning Post aus London ist’s. Owen hat ihm erzählt, daß einer seiner Badegäste die Zeitung antelephoniert hat, und –“

Da klopfte es schon.

Harald rief „Herein!“ – Mac Owen und ein kleiner bartloser Herr mit verkniffenem Gesicht traten ein. – Owen stellte vor:

„Master Dunbrell (das war Harst), Master Shroolk, meine Badegäste, – hier Master Danning von der Londoner Morning Post.“

Danning entschuldigte sich, daß er uns zu so später Stunde noch belästige. „Ich bin Reporter, meine Herren, und wir müssen verdammt fix sein, wenn wir was verdienen wollen. Master Owen hat mir nun ganz im Vertrauen –“

„Ich habe fünf Pfund von der Zeitung erhalten,“ warf der Alte schmunzelnd ein.

„– also mir mitgeteilt, daß Sie beide die Leiche sozusagen geangelt haben und daß Sie es auch waren, die an Owens Stelle die Morning Post anriefen. – Darf ich einen Moment Platz nehmen? – So, danke –“

Auch Owen setzte sich.

„Sie haben sich die Leiche also zuerst angesehen,“ fuhr Danning fort. „Owen scheint mir nun etwas verschweigen zu wollen, meine Herren. Haben Sie bei der Toten vielleicht irgend etwas gefunden, das Aufschluß über ihre Person geben könnte? Ich würde von meiner Zeitung glänzend bezahlt werden, wenn ich –“

„Bedauere,“ unterbrach Harst ihn. „Wir entdeckten in der einen Tasche des Sportrockes lediglich ein völlig aufgeweichtes Stück Zeitung, weiter nichts. Es hatte sich zu einer Rolle zusammengeballt und fiel nachher auseinander. – Haben Sie vielleicht die Abendnummer der Morning Post mitgebracht, Mr. Danning?“

„Ja – bitte. Hier ist sie –“

Harald fand den Artikel schnell. Wir saßen wieder auf dem Sofa nebeneinander. Er hielt die Zeitung ausgebreitet mit beiden Händen, zeigte mir nun den Bericht, fuhr dann mit dem Finger etwas höher und – über dem Bericht stand ein anderer, stand dick gedruckt: „Harald Harsts Erfolge in Shenton“.

Dann sagte er: „Es ist ja noch sehr fraglich, Mr. Danning, ob hier ein Mord vorliegt. Die Frau kann auf einem Schiffe gestorben und nach Seemannsart begraben worden sein.“

Mac Owen hüstelte. „Ausgeschlossen, Master Dunbrell, ausgeschlossen! Die Tote ist im Kanal über Bord geworfen worden. Und im Kanal, wo Land so leicht zu erreichen ist, versenkt man keine Leichen. Außerdem hüllt man solche Leichen auch ein und schmeißt sie nicht so ohne weiteres in die See.“

„Davon verstehe ich nichts,“ log Harald achselzuckend. „Mich geht die Sache auch nichts an. Ich bin zur Erholung und zum Angeln hier.“

„Wo haben Sie die Teile des aufgeweichten Stückes Zeitung gelassen?“ fragte Danning hartnäckig.

„Die liegen auf der Mole, – falls der Wind sie nicht gerade weggeweht hat.“

„Es ist kein Wind,“ meinte der Reporter, dessen schwarzes Haar, glatt gescheitelt, vor Pomade glänzte. „Ich möchte mal danach suchen, Mr. Owen,“ wandte er sich an den Alten. „Können Sie mir eine Laterne leihen?“

„Bitte –“

Owen ging hinaus. – Danning war aufgestanden.

„Vielleicht helfen Sie mir suchen, meine Herren,“ bat er und steckte beide Hände nachlässig in die Taschen seines kurzen, hellen Mantels. „Ich werde mir von Owen noch eine zweite Laterne geben lassen. – Entschuldigen Sie. Ich bin gleich wieder da.“

Kaum hatte er die Tür hinter sich geschlossen, als Harald schon einen unsrer Koffer aufriß und unsere Clementpistolen herausnahm. Er setzte sich wieder, reichte mir die eine, flüsterte:

„Schiebe sie unter die Jacke – entsichert. Danning ist oberfaul –“

Dann sagte er sehr laut: „Ich denke auch gar nicht daran, nach dem Zeitungsfetzen auf den Steinen herumzustöbern!“ Er gähnte. „Ich bin müde, und dieser Reporter mag allein draußen sich –“

Da kehrte Danning zurück.

„Owen muß die Laternen erst füllen –“ – Er kam auf den Tisch zu, steckte die Hände wieder in die Manteltaschen.

Haralds rechte Hand schnellte hoch. Und in dieser Hand hielt er den Mehrlader.

„Sobald Sie auch nur die geringste Bewegung machen, drücke ich ab,“ rief er drohend. „Shroolk, tritt hinter Danning und setz’ ihm Deine Pistole ins Genick.“

„Meine Herren, – das – das ist ja – unerhört!“ brüllte Danning. „Ich –“

„Ruhe!“ Ich schrie es ihm von hinten in die Ohren. „Wenn Sie nochmals das Maul aufmachen, knallt’s bei mir!“

Er schwieg. – Harald riß ihm jetzt die Hände aus den Manteltaschen, hielt sie an den Gelenken fest.

Unaufgefordert faßte ich in Dannings rechte Tasche – bekam einen kleinen Revolver in die Finger. In der linken Tasche befand sich nur ein Paar Handschuhe.

„Binden!“ befahl Harst. „Dort auf den Stuhl!“

Ich holte drei Handtücher. Sie genügten.

Danning saß bleich und mit wutverzerrtem Gesicht da.

Harald durchsuchte ihn. Der angebliche Reporter trug unter der Weste ein Dolchmesser mit Scheide. In seiner Brieftasche befand sich nur englisches Geld, sonst nichts.

„Wo haben Sie Ihren Ausweis als Reporter?“ fragte Harald.

„In London vergessen,“ zischte der kleine, schwarze Kerl.

„Bewache ihn,“ sagte Harst zu mir. Dann verließ er das Zimmer.

Danning stand der dicke Schweiß auf der Stirn. Er wurde noch bleicher.

Harald erschien nach fünf Minuten mit Mac Owen in den Armen. Der Alte war bewußtlos, gefesselt und hatte einen Knebel im Munde.

Harst legte ihn auf das eine Bett, befreite ihn von den Stricken und dem Knebel, fühlte nach dem Puls und sagte zu Danning:

„Der Schlag gegen den Hinterkopf hätte den alten Mann töten können. Sie sind ja ein recht rabiater Reporter, falls Sie es überhaupt sind, was ich durchaus bezweifle.“

Er nahm eine Zigarette und beugte sich über Danning, musterte dessen Gesicht sehr genau und fügte hinzu: „Sie sind niemals Engländer. Sie sprechen das englische mit fremdländischem Akzent. Ich halte Sie für einen Südfranzosen oder Spanier.“

Er lehnte sich an den Tisch. „Ich werde jetzt telephonisch bei der Morning Post anfragen, ob dort ein Reporter Danning tätig ist und, wenn ja, ob er hier nach Shenton gereist ist. Oder – wollen Sie uns nicht lieber mitteilen, wer Sie sind und wer Sie beauftragt hat, uns unschädlich zu machen? Denn – das wollten Sie! Erst haben Sie Mac Owen im Stall „erledigt“, dann sollten wir niedergeknallt werden. Sie wußten eben, daß wir Harst und Schraut sind. Oder genauer: Sie vermuteten uns hier in Shenton, nachdem Sie die Morning Post gelesen hatten, in der eine Notiz steht, daß Harst und Schraut „angeblich“ Shenton bereits verlassen hätten. Da haben Sie und Ihre Leute es mit der Angst bekommen. Und Sie sollten hier spionieren, haben dann Mac Owen ausgehorcht – ich lauschte an der Tür – und gelangten zu der Überzeugung, daß die beiden Gefürchteten ausgerechnet die Finder der Leiche waren und daß sie noch dazu in der einen Tasche der Toten ein Papier entdeckt hätten. – Wer sind Sie, Mann?“

Der kleine Kerl mit dem Galgenvogelgesicht stierte zu Boden.

„Schraut,“ befahl Harald, „Binde mal die Stricke zusammen, mit denen Owen gefesselt war. Wir werden diesen Menschen schon zum Reden bringen.“

Er schaute zur Decke empor. Dort war ein Lampenhaken eingeschraubt.

„Mach’ eine Schlinge und ziehe den Strick über den Haken. Wir werden Master Danning an den Füßen so lange dort anknüpfen, bis er diese Lage als so unangenehm empfindet, daß er uns die Wahrheit sagt –“

Danning blickte uns verstört an. Dann stieß er hervor:

„Wenn – wenn Sie mich laufen lassen, will ich Ihnen alles gestehen, Mr. Harst.“

„Das heißt – uns belügen! Nein, Mr. Danning, noch sind Sie nicht genügend weich –“

„Mr. Harst, wenn Sie die Geschichte hören, werden Sie mir allerdings nicht glauben,“ stöhnte der kleine Kerl jämmerlich. „Und doch – es wird kein Wort hinzugelogen sein! Es ist die Geschichte eines armen Teufels, der einer Satansbande in die Klauen geriet.“

„Nun gut. Erzählen Sie. Ich merke ja doch, ob Sie schwindeln.“

3. Kapitel.

Über jede Phantasie hinaus.

„Ich heiße Lopeg d’Argosta und bin Portugiese von Geburt, bin der letzte Sproß einer alten, einst sehr begüterten Familie. Nachdem ich das Erbe meiner Väter in tollem Leichtsinn durchgebracht, die ganze Welt bereist und dadurch mehrere fremde Sprachen erlernt hatte, studierte ich in Lissabon Medizin. Doch meine Genußsucht brachte mich bald auf die Bahn des Verbrechens. Ich wurde Hochstapler und Dieb. Vor zwei Jahren etwa beging ich, bis dahin unbestraft, einen Raubüberfall auf offener Straße, wurde dabei ergriffen und zu zehn Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Am Tage nach meiner Verurteilung erhielt ich einen Zellengenossen, der trotz seines intelligenten Gesichts wie ein Strolch aussah. Er erzählte mir, daß er wegen Mordverdachts verhaftet sei. Wir wurden schnell vertraut, und zwei Tage später gelang es uns, den Befreiungsplan auszuführen, den der angebliche Mörder Horatio Bikurna entworfen hatte. Wir überwältigten den Zellenwärter und entkamen.

Schon vorher war mir dieser Bikurna etwas rätselhaft vorgekommen. Ich merkte, daß er mich über seine Person und seine Herkunft täuschen wollte. Aber ich kannte die Menschen. Ich kannte jene Verbrecherkreise niedrigster Art besser als er. Ich durchschaute die Komödie. Und alles weitere gab mir recht.

In jener Nacht erwartete uns vor der Stadt ein Wagen. Bikurna erklärte, sein Oheim sei Verwalter eines Schlosses, das den größten Teil des Jahres über leer stünde. Und dieser Oheim hätte den Wagen geschickt und würde uns aufnehmen und verbergen.

Nach zweistündiger Fahrt bei strömendem Regen langten wir in einem Schloßhofe an. Der Oheim wies uns ein Zimmer an und brachte uns alles Nötige, um uns verkleiden zu können. – Die Fenster des Zimmers waren vernagelt. Der Oheim behandelte Bikurna mit einer Unterwürfigkeit, daß mein Verdacht sich steigerte, mein Gefährte müsse ein vornehmer Herr sein.

Zwei Wochen hausten wir in dem Zimmer. Dann verließen wir das Schloß in finsterer Nacht wieder im Wagen und bestiegen an der Meeresküste eine Dampfjacht, deren Kapitän angeblich ein Freund des Schloßverwalters war.

Mich gingen Bikurnas Geheimnisse nichts weiter an. Ich war froh, daß ich dem Zuchthause entronnen war. Bald aber enthüllte Bikurna die wahren Gründe seiner Fürsorge für meine Person. – Wir kreuzten vor der Mündung des Mississippi im Meerbusen von Mexiko, als er mir sagte, ich könne 5000 Dollar verdienen, wenn ich ihm helfen wolle, ein junges Mädchen zu entführen, das in einem Hause in New Orleans als Bonne von zwei kleinen Kindern lebte. Ich sollte dort bei Master Chaperlain, so hieß der Vater der Kinder, mich um eine Dienststelle bemühen und dann eine gute Gelegenheit abpassen, jenes Mädchen ihm so in die Hände zu spielen, daß keinerlei Verdacht auf mich fiele. – Ich war drei Monate Diener bei Chaperlains, bevor es mir gelang, die hübsche blonde Ellen Smith zu entführen, blieb nachher auch noch zwei Monate dort, um auch jede Spur von Argwohn von mir abzuwenden. – Bikurna hatte diese ersten drei Monate lang geduldig gewartet. Hin und wieder trafen wir uns in New Orleans. Nachdem der Streich geglückt war, sah ich ihn erst nach acht Wochen wieder. Ich hatte meine Stellung gekündigt, und er brachte mich wieder an Bord der Jacht Palmyra, zahlte mir 6000 Dollar anstatt der vereinbarten 5000 aus und fragte, ob ich bereit sei, nochmals für ihn in ähnlicher Weise tätig zu sein.

Ich lehnte nicht ab, gelobte Verschwiegenheit, und die Jacht steuerte nach Südspanien, wo ich nachts mit ganz bestimmten Weisungen an Land gesetzt wurde. Ich sollte mich abermals als Diener verdingen und zwar bei einem reichen Kaufmann in Barcelona, der eine Waise namens Fabrio, Helena Fabrio, in sein Haus aufgenommen hatte. Der Kaufmann hieß Diobella. – Ich hatte abermals Glück. Meine vielseitigen Sprachkenntnisse ließen mich als Diener recht geeignet erscheinen. Ich hatte von Bikurna Ausweispapiere auf den Namen Thomas Lipton schon in Amerika erhalten. Ich galt als Engländer, und niemand zweifelte, daß ich es wirklich war.

Bei Diobellas war jedoch eine unauffällige Entführung Helena Fabrios weit schwieriger. Volle neun Monate mußte ich Tag für Tag sozusagen auf der Lauer liegen. Dann erst gelang es mir, sie eines Abends im Garten des Hauses durch eine Limonade, die einen Schlaftrunk enthielt, zu betäuben. Diobellas waren im Theater. Ich brachte die Bewußtlose in einen Pavillon, eilte zu Bikurna, der ganz in der Nähe möbliert wohnte, und im Auto wurde das dunkelhaarige Mädchen dann nach einem kleinen Fischerdorfe geschafft. Ich selbst blieb noch drei Monate bei Diobellas, wie Bikurna mir dies befohlen hatte. Dann begab ich mich wieder an Bord der Palmyra, erhielt abermals 6000 Dollar und sollte nun für Bikurna zum dritten Male tätig sein.

Die Jacht fuhr nach London. In London bewarb ich mich um eine Dienerstelle bei Sir Reginald Webster, dem Großindustriellen. Aber erst nach zwei Monaten wurde eine Stelle bei Sir Webster frei. Er ist bekanntlich Witwer. Er hatte seit Jahren für seine einzige Tochter eine Gesellschaftsdame namens Anna Smitson, eine nicht mehr ganz junge Person –“

Hier unterbrach Harald diesen Schurken zum ersten Mal.

„Diese Anna Smitson ist die Tote, nicht wahr?“

„Ja –“ – D’Argosta schien überrascht, daß Harald das Richtige vermutet hatte.

„Fahren Sie fort –“

„Ich hatte bisher angenommen, Bikurna wäre Mädchenhändler, obwohl auch Helena Fabrio nicht mehr ganz jung und durchaus nicht hübsch war. Und Anna Smitson war es erst recht nicht. Ich ließ diesen Verdacht also fallen. – Meine Aufgabe bei Sir Webster bestand darin, die Smitson gleichfalls zu entführen. Doch – dies war nicht möglich. Nachdem zwei Monate verstrichen waren, wurde Bikurna ungeduldig. Ich mußte der Smitson nun eine spanische Zeitung in die Hände spielen, die eine sehr ins Auge springende Anzeige enthielt, in der eine Gesellschafterin für ein junges Mädchen gegen ein sehr hohes Gehalt und sonstige Vergünstigungen gesucht wurde. Zu derselben Zeit verlobte sich Websters Tochter, so daß die Smitson sich bald nach einer neuen Stelle umsehen mußte. Sie beherrschte ebenfalls mehrere Sprachen, meldete sich auf die Anzeige hin und erhielt auch umgehend aus Madrid auf ihren Brief die Antwort, daß sie engagiert sei. Außerdem bekam sie sofort 100 Pfund (2000 Mark) Reisegeld geschickt. Sie sollte sich an einem bestimmten Tage in –“

„– in einem nordfranzösischen Hafen einfinden,“ ergänzte Harald.

„Ja – in Etaples südlich von Boulogne. Dort würde sie mit Don Sebastian Sartoga zusammentreffen. – Die Smitson war sehr glücklich, daß sie eine so günstige neue Stelle gefunden hatte. Heute vor neun Tagen reiste sie nach Etaples. Ich hatte schon vorher gekündigt, da Bikurna mir befohlen hatte, sie während der Reise nach Etaples nicht aus den Augen zu lassen. In Etaples lag die Palmyra bereit. Aber Anna Smitson langte dort krank an. Mit schwerem Fieber kam sie an Bord. Am nächsten Tage ging es ihr wieder besser. Doch bevor noch ein Maschinenschaden der Jacht völlig repariert werden konnte, starb sie während eines neuen Fieberanfalls. – Bikurna, der sie in der Rolle des Don Sebastian auf das Schiff gebracht und dafür gesorgt hatte, daß dies von niemandem bemerkt wurde, verließ mit der Jacht den Hafen von Etaples vor fünf Tagen. Er hatte mir wieder 6000 Dollar ausgehändigt und mir weitere 1000 versprochen, wenn ich noch eine Weile in London bleiben und beobachten würde, ob Sir Webster etwa irgendwie nach der Smitson forschen würde. – In London las ich nun heute gegen fünf Uhr nachmittags die soeben erschienene Morning Post. Bikurna – dies muß ich noch einfügen – hatte gerade vor Ihnen, Mr. Harst, stets große Angst. In seine Pläne weihte er mich nicht ein. Ich kenne seinen richtigen Namen noch heute nicht. Aber die Furcht vor Ihrer Einmischung quälte ihn stets, wie er offen zugab. Er sagte mir einmal: „Wenn Sie mir diesen Harst vom Leibe halten, können Sie von mir verlangen, was Sie wollen.“ – In der Morning Post stand nun Ihr Name über dem Artikel von dem Leichenfund hier. – Ihr Name als Überschrift eines anderen Artikels –“

„Schon gut. – Und deshalb kamen Sie hierher. Sie hatten der Beschreibung nach Anna Smitson in der Toten wiedererkannt und wollten nun Schraut und mich aus dem Wege räumen. – Das, was Sie mir soeben alles erzählt haben, glaube ich Ihnen aufs Wort. So viel Phantasie, diese seltsame Geschichte zu erfinden, besitzen nur wenige Leute. Ich habe auch aus dieser Geschichte Anhaltspunkte für Bikurnas tiefere Absichten entdeckt, möchte nun aber diese Anhaltspunkte verstärken. Sie sollen mir einige Fragen beantworten. Zuerst: Auf welchen Eigentümernamen lauteten die Schiffspapiere der Jacht Palmyra?“

„Auf den eines Amerikaners namens Howard Kulling.“

„Kann Bikurna dieser Kulling gewesen sein?“

„Ich nehme es fast an. Er sprach das Portugiesische fehlerfrei, aber doch mit Akzent, ebenso das Spanische.“

„Waren die Matrosen und der Kapitän der Jacht Amerikaner?“

„Ohne Zweifel. Und – es waren üble Burschen, Master Harst, die nur vor Bikurna einen Heidenrespekt hatten.“

„Was ist aus Ellen Smith und Helena Fabrio geworden?“

„Keine Ahnung, Master Harst. Bikurna hatte mir die Bedingung gestellt, daß ich nichts fragen dürfe.“

„Wo war die Jacht beheimatet, – den Heimatshafen meine ich.“

„Neuyork, Master Harst.“

„Waren die drei Mädchen sämtlich Waisen?“

„Ja. Sie hatten keinerlei Verwandte mehr.“

„Hat Bikurna Ihnen gegenüber mal die Azoren erwähnt?“

„Nein. Bikurna nie. Aber ich habe mal Teile eines Gesprächs zwischen ihm und dem Kapitän belauscht, und da redeten sie von einem „Hause in der Wildnis“ und von den Azoren.“

„Wohin sollten Sie Bikurna Nachricht geben, falls Sie Verdächtiges von Sir Websters Seite wahrnahmen?“

„Nach Gibraltar an Master Allan Jefferson, Kai Nr. 19 – durch dringende Depesche.“

„War für diese Depesche ein geheimer Text vereinbart?“

„Ja. Ich sollte nur telegraphieren: „Geschäft hat sich zerschlagen. Lopeg“. – Mehr nicht.“

„Können Sie mir sonst noch etwas von Wichtigkeit angeben?“

„Nein. Nur –: Bikurna trägt falschen Bart und Perücke. In Wahrheit ist er blond, wie ich zufällig wahrnahm.“

„Hat er besondere Kennzeichen?“

„Ja. Ihm fehlt am linken kleinen Finger das oberste Glied.“

„Weshalb wurde wohl der Leiche der Smitson der Ringfinger abgeschnitten?“

Lopeg d’Argosta dachte nach. Dann erwiderte er:

„Sie trug dort einen altertümlichen Ring, den sie nicht ablegte. Ich glaube, der Ring ging vom Finger nicht mehr herunter. Es war ein goldener Ring in Schlangenform. Oben war eine Goldplatte, die allerlei Gravierungen zeigte. Es werden chinesische Buchstaben gewesen sein.“

„Trugen vielleicht Ellen Smith und Helena Fabrio ähnliche Ringe?“

„Nein. – Halt – ich besinne mich jetzt. Ellen Smith besaß doch so einen Ring. Aber sie hatte ihn in einer Schatulle verwahrt.“

„D’Argosta,“ sagte Harald nun mit Nachdruck, „Sie sind ehrlich gewesen. Ich könnte Sie dem Gericht überliefern. Aber – das würde meine Absichten erschweren. Wenn Sie hier im Keller von Mac Owens Häuschen freiwillig solange den Gefangenen spielen wollen, bis ich diese Sache erledigt habe, sollen Sie nachher frei sein.“

„Ich will, Master Harst. Und ich schwöre Ihnen beim Andenken meiner seligen Mutter, daß ich keinerlei Fluchtversuch unternehmen und nie wieder vom rechten Wege abirren will.“ –

Gleich darauf kam auch Mac Owen zu sich.

Harald besprach mit ihm das Nötige und dann wurde für Lopeg ein Kellerraum als Zelle hergerichtet.

4. Kapitel.

Ein Zwischenfall.

Es war mittlerweile zwei Uhr morgens geworden. Mac Owen ging wieder zu Bett. Lopeg war in seiner Zelle leidlich behaglich untergebracht.

„Harald,“ sagte ich, „glaubst Du wirklich, daß dieser Bikurna so unvorsichtig gewesen sein wird, Anna Smitson gegenüber einen Ort zu nennen, der mit dieser ganzen, so überaus geheimnisvollen Geschichte irgendwie zusammenhängen könnte?! Ich meine eben den Ort San Antonio auf der Azoreninsel Pico.“

„Ich verstehe sehr gut,“ nickte er. „Deine Zweifel begreife ich. Auch ich würde dieselben Zweifel hegen, wenn Lopeg nicht ebenfalls das Wort „Azoren“ und „Haus in der Wildnis“ erlauscht hätte. – Ich bin im übrigen über diesen Fall vollständig im klaren. Die seltsamen Entführungen der drei Mädchen können nur auf eine einzige Art erklärt werden. Von Mädchenhandel ist hier keine Rede. Ich hoffe, wir werden sie auf den Azoren finden. Und – damit dieser geheimnisvolle Bikurna aus Angst um seine Beute ebenfalls schleunigst dorthin eilt, dafür sorge ich schon durch eine Depesche nach Gibraltar an Allan Jefferson. Ich werde aber mehr telegraphieren, als die beiden vereinbart hatten: „Geschäft hat sich zerschlagen. Er mit Schiff unterwegs. Lopeg.“ – Dann – denke ich, wird Bikurna sofort nach den Azoren dampfen, und wir werden vor Gibraltar auf die Jacht warten und ihr folgen. Diese Depesche geht erst ab, wenn wir mit dem Motorschoner unterwegs sind. Mac Owen muß sie absenden. In drei Tagen wollte Blasport mit dem Star of Glasgow hier sein. Und – daß die Jacht Palmyra jetzt in Gibraltar liegt oder doch wenigstens dorthin fährt, ist wohl klar. Bei dieser Sache muß es sich um ein Riesenobjekt handeln. Die „Unternehmer“ scheuten keine Kosten und ließen sich Zeit. Sie brauchten für ihre Pläne einen gebildeten, vielseitigen, sprachkundigen Mann. Auf Lopeg werden sie zufällig aufmerksam geworden sein. Der Gefängniswärter wurde bestochen, ebenso der Schloßverwalter. In Portugal findest Du für ein paar Goldstücke sogar einen Mörder, der zu jeder Tat bereit ist. Was Bikurna betrifft, so werde ich morgen nach Neuyork an die dortige Polizei kabeln und um Auskunft über den Jachtbesitzer Howard Kulling bitten. Die Antwort kann übermorgen früh hier sein.“

„Was hat dieser Bikurna nur mit den Mädchen vor?“ meinte ich leise. „Will er Geld erpressen?“

„Bitte – es sind Waisen ohne Vermögen, lieber Alter –“

„Dann bin ich mit meinem Latein am Ende!“

„Schade! Gerade das Latein hätte Dir geholfen.“

Dann sprach er über die Azoren, die zum Teil nur sehr schwach besiedelt seien und deren Felsenwildnisse, mit dichtem Gestrüpp bestanden, sich sehr gut dazu eigneten, Leute gefangen zu halten. – Um drei Uhr morgens gingen wir zu Bett. –

Am Morgen sandte Harst die Depesche nach Neuyork. Der Gefangene benahm sich sehr verständig. Die Antwort aus Neuyork traf bereits am Abend gegen neun Uhr ein. Sie lautete:

„Kapitän Kulling gleichzeitig Eigentümer der Palmyra. Befindet sich mit seiner Jacht seit über zwei Jahren auf Reise um die Welt. Jetziger Aufenthalt unbekannt. Die Palmyra wurde von Advokat Allan Jefferson aus Washington gemietet. Kullings Ruf nicht der beste. Jefferson ebenfalls nicht ganz einwandfrei. War früher Advokat in St. Louis.“

„Ah – das genügt!“ meinte Harald. „Dachte mir, daß Bikurna-Jefferson so etwas wie Advokat sein müsse. Kulling hat also ebenfalls aus Vorsicht den Namen gewechselt. Die Besatzung gab sich ja für Portugiesen aus. Es ist ein Riesenobjekt, mein Alter. Wir werden ihnen aber diese Spekulation verderben.“

Wir saßen wieder in unseren gemütlichen Sofaecken. Mac Owen hatte heute oben im Turme Nachtdienst.

Unser Gespräch lenkte dann ganz zufällig auf unsere Gegnerin Daisy O’Brien über. Der Leser wird sich besinnen, daß sie uns auch im vorigen Abenteuer „Das Lichtbild ohne Kopf“ recht hinderlich gewesen war. Sie hatte nun einmal den rachsüchtigen Wunsch, Haralds Detektivarbeit zu stören, und sie zeigte sich dabei sehr geschickt.

„Wer weiß, wo sie jetzt steckt,“ sagte Harald nachdenklich. „Es bleibt stets ein unbehagliches Gefühl wenn man eine so schlaue Feindin in seinem Rücken hat. Ich möchte beinahe –“

Er schwieg plötzlich, flüsterte:

„Hörtest Du?! Irgendwo im Hause klappte eine Tür! Und es ist niemand außer uns und Lopeg im Hause!“

Er stand auf. „Nehmen wir die Taschenlampen und die Pistolen mit –“

Er eilte in den Keller. Aber – die beiden Eisenriegel vor Lopegs[2] Zellentür waren zugeschoben. Die Tür war aus Eisen.

Harst schob die Riegel auf und öffnete. Unsere Taschenlampen erleuchteten den dunklen Raum. Auf dem Holzbett lag unter den Decken eine Gestalt.

„Lopeg!“ rief Harald.

Der Schläfer rührte sich nicht.

Harald sprang auf das Bett zu und riß die Decken weg.

Es war nur eine Rolle alter Segel, die hier Lopeg vorstellte. Als Kopf war ein braunes Tuch benutzt worden.

Ich war dicht an der Tür stehen geblieben.

Mit einem Male schlug sie hinter mir krachend zu. Die Riegel wurden vorgeschoben, ehe ich mich noch von meiner Überraschung erholt hatte.

Dann eine Stimme durch die Tür – ein helles Organ:

„Viel Vergnügen, Herr Harst! Langweilen Sie sich nicht!“

„Teufelsweib!“ rief Harald. „Wissen Sie auch, was Sie getan haben?! Sie haben einen Menschen befreit, der jetzt all seine Versprechungen vergessen und –“

Daisy O’Brien lachte schadenfroh. „Sie mischen sich hier in Liebeshändel ein, Herr Harst! Lopeg hat mir alles erzählt. – Auf Wiedersehen –“

Harald setzte sich auf einen Holzschemel und meinte: „Eine böse Geschichte, mein Alter! Lopeg hat bis morgen früh Vorsprung. Er wird natürlich an Jefferson depeschieren, und wir werden zu spät nach den Azoren kommen.“

Er starrte vor sich hin.

„Ausbrechen!“ meinte ich.

Er hob den Kopf. „Ja – versuchen wir’s!“

Der Kellerraum hatte kein Fenster. Die Eisentür hätte jedem Ausbruchsversuch widerstanden.

„Wir müssen hinaus!“ flüsterte Harald und schaute sich um.

Doch – nirgends gab es ein Werkzeug, das imstande gewesen wäre, die aus Quadersteinen bestehende Mauer anzugreifen.

Mit einem Male ging Harst an den Tisch, nahm den Rahmen mit den neun Patronen aus seiner Pistole und sagte: „Raus mit den Kugeln aus den Hülsen. Nimm die Zähne zu Hilfe und schütte das Blättchenpulver auf dies Stück Papier.“

Ich ahnte, was er vorhatte. – Bald stand uns das Pulver aus 18 Patronen zur Verfügung. Harst richtete jetzt sein Feuerzeug als Sprengpatrone her, machte eine schnell brennende Zündschnur aus Leinwandfasern und schob die Sprengpatrone gerade dort zwischen die Eisentür und die Granitquadern, wo das obere Türgelenk sich durch die Nieten bemerkbar machte.

Die Zündschnur brannte. Wir hatten uns in die Ecke neben der Tür gestellt.

Jetzt ein ohrbetäubender Krach. Die Sprengwirkung des Blättchenpulvers hatte genügt. Die obere Krampe war losgerissen worden. Wir konnten die Tür nun so weit oben aufdrücken, daß wir uns hindurchzwängen konnten.

In wilder Eile packen wir dann unsere Koffer. Harst schrieb noch einen Zettel für Mac Owen.

Wir rannten die Mole entlang dem Postamt zu, trommelten den Beamten vom Nachtdienst heraus. Er erschien sehr bald.

„Ich bin Harald Harst,“ keuchte mein Freund. „Hat jemand vor kurzem eine Depesche aufgegeben?“

„Vor einer Viertelstunde, Master Harst.“

„Nach Gibraltar?“

„Ja –“

„Ist sie schon unterwegs?“

Der Beamte nickte. – Wir eilten weiter. Um elf Uhr waren wir auf dem Bahnhof. Es ging kein Zug mehr nach London.

„Eine Maschine für uns beide, Herr Vorsteher!“ rief Harald. „Ich bin Harst, Liebhaberdetektiv Harst. Ich muß sofort nach London. Die Kosten spielen keine Rolle –“ –

Bereits eine halbe Stunde drauf verließen wir mit einer Lokomotive den Badeort Shenton. Um drei Uhr morgens waren wir in London. Ein Dampferagent wies uns an den Besitzer einer Motorjacht, die 16 Knoten laufen sollte.

Um sieben Uhr früh machte die Luxusmotorjacht Atlanta vom Bollwerk los. Sie hatte sechs Mann Besatzung. Der Besitzer und Kapitän Edward Banfy rechnete es sich zur Ehre an, einem Harst behilflich sein zu können.

5. Kapitel.

Das Haus in der Wildnis.

Das Wetter war günstig. Nach fünf Tagen kam die Azoreninsel Pico in Sicht, nachdem wir die vorgelagerte Insel San Jorgo[3] halb umrundet hatten.

Alle Azoreninseln steigen steil aus dem Meere empor. Die Nordküste von Pico wirkt wie eine ungeheure Felsenmauer.

In einem Riß dieser Mauer, einer schmalen Bucht, liegt der kleine Hafenort San Antonio. Als wir in den Hafen einfuhren, sahen wir uns vergebens nach einer Dampfjacht um. Und doch mußte die Palmyra, falls Allan Jefferson auf Lopeg’s Depesche hin Gibraltar sofort verlassen hatte, längst hier sein.

Unsere Mannschaft war genau instruiert. Harald und ich sollten als harmlose englische Weltenbummler gelten. Die Leute einschließlich Kapitän Banfys wußten, daß wir auf der Verbrecherjagd waren und zeigten einen Eifer für unser Unternehmen, das ganz der englischen Sportlust entsprach.

Wir beide als rotblonde Globetrotter ließen uns nach der Zollstation rudern. Der Portugiese, der hier den Direktor des Zollwesens spielte, gab uns die gewünschte Auskunft.

„Heute morgen war die Palmyra hier. Sie dampfte dann die Küste entlang nach Westen zu, nachdem sie ihre Trinkwassertanks gefüllt hatte.“ –

Wir kehrten an Bord der Atlanta zurück. Banfy hatte bereits einen Lotsen besorgt, der die Azoren ganz genau kannte.

Die Palmyra hatte fünf Stunden Vorsprung. Und – wir wußten nicht genau, wo wir sie suchen sollten.

Um vier Uhr nachmittags erreichten wir Kap Itha, die Westspitze der Insel. Nun wollten wir die Südküste absuchen. Sie sollte im ganzen acht Buchten haben. Als wir in die zweite einliefen, sahen wir hinter einer bewaldeten Landzunge die beiden Masten eines Schiffes. Sofort wurde der Motor abgestellt.

In dem kleinen Rettungsboot ruderten Harst, Banfy, ich und zwei Matrosen auf die Landzunge zu, zogen das Boot auf das Ufer und durchquerten den Lorbeerwald. Das Unterholz war dicht, aber in Buschinseln angeordnet, so daß wir bequem ans Nordufer der Landzunge gelangten.

Und – hier lag die Palmyra an einem großen Felsblock, der einer natürlichen Anlegebrücke glich.

Wir krochen auf allen Vieren näher. Auf dem Achterdeck schliefen sechs Matrosen in Liegestühlen. Vor ihnen stand ein mit Flaschen besetzter Tisch. Sie schienen hier ein kleines Trinkgelage veranstaltet zu haben.

Tatsächlich: sie waren betrunken! Und sie glotzten uns blöde an, als wir sie nun zwangen, sich fesseln zu lassen.

Die Palmyra beherbergte jetzt nur diese sechs Mann. Aus den Kerlen war im übrigen aber nichts herauszupressen. Sie schwiegen hartnäckig.

Harald und ich machten uns dann allein auf den Weg, um Jefferson und Kulling zu suchen. Wir fanden auch ihre noch frischen Spuren im Grase und kamen dann in ein langgestrecktes, von Wald und Gestrüpp ausgefülltes Tal.

Hier wurde die Spur deutlicher. Als wir gerade um ein dichtes Gestrüpp biegen wollten, hörten wir Stimmen – tiefe, erregte Männerstimmen.

Jefferson und Kulling zu belauschen, war nicht schwer. Sie wähnten sich hier in der Wildnis völlig sicher.

„Niemals, Kulling, – niemals,“ rief der Advokat jetzt gerade. „Nur Tote verraten nichts! Von Schonung kann keine Rede sein! Erst die beiden Mädels, dann Lopeg, der sich schon in Gibraltar einfinden wird. Und nachher auch die anderen – durch einen Unfall! Dann sind nur wir vier übrig – Du, Bessie, Lizabet und ich.“

„Und – und er! Er!“ lachte Kulling finster. „Lopeg hat ihn uns signalisiert! Der Kerl wird vielleicht Wochen brauchen, um unser Spiel aufzudecken, aber – er deckt es auf! Verlaß Dich darauf!“

Die beiden saßen auf einem bemoosten Felsblock. – Harald flüsterte mir etwas zu, schlüpfte durch die Büsche und trat ganz plötzlich vor die Schurken hin, nahm sich den falschen Bart und die Perücke ab und sagte:

„Er braucht nicht Wochen. Er ist schon da! – Sie gestatten: mein Name ist Harst!“

„Rühren Sie sich nicht,“ fuhr Harald fort, „Hinter Ihnen steht mein Freund Schraut. Und der schießt auch nie vorbei. Es wäre auch angebracht, wenn Sie die Arme hochrecken wollten. Ich habe hier eine lange, geteerte, unzerreißbare Schnur mitgebracht und möchte Sie hier irgendwo vorläufig an zwei Bäume festbinden, bis wir Miß Ellen Smith und Sennorita Helena Fabrio aus dem – Hause der Wildnis befreit haben. Sie merken wohl schon, daß Ihre Spekulation vorbeigeglückt ist. Also bitte – hoch die Arme!“

Und – die beiden gehorchten, da ich mich hinter ihnen recht kräftig geräuspert hatte. –

Zehn Minuten später waren sie an zwei Lorbeerbäume so sicher angebunden, daß sie sich unmöglich freimachen konnten. Beide wurden auch geknebelt. –

Wir drangen tiefer in das Tal ein. Sehr bald stießen wir auf Spuren von Frauenfüßen. In der Schlammablagerung einer heißen Quelle, von denen es auf den Azoren unzählige gibt, sahen wir neben dem kleinen Eindruck eines Frauenschuhs auch etwas anderes: eine Tierfährte!

„Hm – ein Raubtier!“ meinte Harald. „Leopard oder Panther. Wie kommt so eine Bestie hier nach Pico, wo es von Säugetieren nur Riesenfledermäuse, Ratten und wilde Kaninchen gibt?! Wir werden sehr vorsichtig sein müssen –“

Die Doppelfährte von Weib und Tier schlängelte sich noch etwa 800 Meter durch die Buschinseln hindurch.

Dann – hatten wir das Haus in der Wildnis entdeckt!

Wir standen hinter ein paar Büschen und sahen kaum zehn Meter vor uns die Steintreppe und die Haustür eines offenbar sehr alten, einstöckigen Gebäudes. Auf den Stufen der Treppe saß ein blondes Mädchen in einem hellen Kleide. Zu ihren Füßen lag ein – Leopard.

Dieses Bild war ebenso eigenartig wie hübsch:

„Ellen Smith!“ flüsterte Harald. „Sie trägt den Schlangenring am Finger!“

Der Leopard mußte uns gewittert haben. Er erhob sich, windete nach uns herüber.

Harald trat schnell vor, rief leise: „Miß Ellen, halten Sie das Tier fest!“

Sie war aufgesprungen. Ihr blasses, vergrämtes Gesicht rötete sich vor Freude. Sie packte den Leopard beim Genick und trieb ihn ins Haus. Dann eilte sie auf uns zu, rief:

„Oh – Sie gehören nicht mit zu diesen Elenden, die Helena und mich hier gefangen halten! Sie sehen nicht wie Verbrecher aus!“

Harst reichte ihr die Hand. „Sie haben recht. Wir sind Detektive. Wer bewacht Sie hier?“

„Eine Frau und ihre Tochter. Das Weib war Tierbändigerin. Die beiden haben zwei Leoparden hier. Aber die Tiere haben mit mir Freundschaft geschlossen.“

„Dann gehen Sie und sperren Sie die Bestien ein. Wo sind die Frau und die Tochter jetzt?“

„Hinten in der Küche. – Sie können mir nach drei Minuten folgen. Dann sind die Leoparden in meinem Zimmer eingeriegelt. Die Fenster sind eng vergittert.“ –

Frau Bessie Jefferson und Lizabet Jefferson wurden von uns nicht gerade sehr höflich behandelt. Wir banden ihnen die Arme auf dem Rücken zusammen und traten dann mit ihnen und den beiden endlich befreiten Mädchen den Rückweg an, holten Jefferson und Kulling ab und waren gegen sieben Uhr abends an Deck der Atlanta, die nun neben der Palmyra festgemacht hatte.

Die ganze Verbrecherbande stand jetzt nebeneinander an der Reling. Und ihnen gegenüber saßen Ellen und Helena auf Liegestühlen, während wir Männer uns rechts und links gruppiert hatten.

„Sie wollen also nichts gestehen,“ sagte Harald zu Jefferson und Genossen. „Brauchen Sie auch, nicht. Ich habe von Master Banfy mir für diese Reise ein Riesenpaket alter Zeitungen besorgen lassen. In ein paar Zeitungen steht ein Aufruf: „Erben gesucht!“, und zwar die Erben des vor drei Jahren in St. Louis verstorbenen Deutschamerikaners Josef Smith. Unterzeichnet sind die Aufrufe mit Jefferson, Advokat, als Nachlaßverwalter. Die Erbschaft beläuft sich auf etwa 20 Millionen Dollar. – Jefferson hatte inzwischen ermittelt, daß Josef Smith drei Neffen gehabt hatte, die wieder drei Töchter besaßen. Diese drei Neffen waren Brüder und ebenfalls aus Deutschland ausgewandert. Der eine nannte sich Smith, also Schmidt, der andere Fabrio, was auf deutsch nicht Schmidt, sondern Schmied bedeutet, der dritte Smitson, also auch Schmidt mit einem Zusatz. Die Brüder besaßen die gleichen Ringe chinesischen Ursprungs, und diese Ringe gingen auf ihre Töchter über. Diese drei Waisen suchte Jefferson in seine Gewalt zu bekommen. Nachher sollte dann seine Tochter Lizabet sehr wahrscheinlich als Ellen Smith auftreten und sich als Erbin legitimieren. Ihr wäre dann auch die ganze Erbschaft zugefallen. – Die drei so ähnlichen Namen der drei entführten Mädchen, Smith, Fabrio, Smitson, ferner der Umstand, daß sie Waisen waren und dieselben Ringe besaßen, ließen nur den einen Schluß zu, daß es sich hier um Erbschaftsbetrug als Tatmotiv handelte. Anna Smitson ist leider gestorben. Aber Sie beide, Miß Ellen und Miß Helena, werden nun für die Leiden der Gefangenschaft reich durch die Millionen entschädigt werden, die Ihrer warten. Geld macht nicht glücklich. Es ist aber gut, wenn man welches hat. – So, mehr brauche ich nicht zu sagen. Alles weitere werden die Gerichtsbehörden erledigen.“ –

Am nächsten Tage lief ein englischer Kreuzer den Hafen San Antonio an und nahm uns die Gefangenen ab, brachte sie nach London und überhob uns so der Mühe, die gefährliche Bande bewachen zu müssen.

Wir selbst blieben noch ein paar Tage auf Pico und wurden daher in ein neues Abenteuer verwickelt, das nicht minder rätselhaft als dieses begann und nachher –

Doch das mag der Leser im „Azorenfischer“ selbst feststellen.

Die Azorenfischer.

1. Kapitel.

Abermals entführt.

Als der englische Kreuzer die Gefangenen an Bord genommen und Kullings Jacht Palmyra eine neue Besatzung gegeben hatte, damit die Palmyra ebenfalls sofort nach England in See gehen könnte, waren wir erst so recht wieder unsere eigenen Herren.

Nachmittags fuhren wir mit der Atlanta nach jener Bucht an der Südküste, von der aus man das Haus in der Wildnis am bequemsten erreichen konnte. Wir hatten dort gestern die beiden Leoparden in ihrem Zwinger zurückgelassen, und wir wollten die zahmen Bestien sowohl füttern als uns auch das Gebäude einmal in Ruhe ansehen.

Ellen, Helena, Banfy und wir beide verließen die Atlanta um drei Uhr. Eine Stunde später näherten wir uns dem Hause.

Die Mädchen hatten alles Leid der letzten Zeit schnell vergessen, und wir fünf befanden uns in heiterster Stimmung, als wir, Harst und die hübsche Ellen voran, nun um die letzten Buschstreifen bogen und das düstere, verwitterte Steingebäude mit seinen erblindeten Fenstern dicht vor uns hatten.

Plötzlich rief Ellen mehr erstaunt als erschrocken:

„Da – ein Mann am Fenster. – Dort – dort –“

Wir sahen aber nur noch eine Gestalt, die blitzschnell vom Fenster verschwand.

„Schraut – an die Hintertür,“ befahl Harst. „Und – sei vorsichtig!“

Ich rannte schon davon, zog im Laufen die Clementpistole aus der Tasche, entsicherte sie und stand nun vor dem rückwärtigen Ausgang des Hauses, dessen beide Türen wir gestern verschlossen und die Schlüssel mitgenommen hatten.

Die Fenster des einstöckigen Bauwerks waren sämtlich von innen stark vergittert, und die Schlösser wieder hatten so komplizierte Schlüssel, daß sie mit Dietrichen kaum zu öffnen waren. Wie war nun der Mann in das Haus hineingelangt? Woher wußte er, daß hier in dieser Wildnis sich ein Gebäude befand?

Dann tauchte Helena Fabrio neben mir auf. Sie war eine recht energische junge Dame.

„Master Harst schickt mich,“ sagte sie schnell und entsicherte den Revolver, den Kapitän Banfy ihr auf ihre Bitte hin für diese Expedition geliehen hatte. „Harst, Banfy und Ellen wollen das Haus durchsuchen.“ – Sie hatte sich umgeschaut und fügte nun hastig hinzu: „Da – der Leopardenzwinger ist leer. Sollte der Fremde die Tiere herausgelassen haben?!“

Jetzt erschien auch Ellen. Sie war erregt und rief:

„Etwas ganz Unglaubliches ist passiert! Man hat Harst die richtigen Schlüssel gestohlen und ihm zwei andere in die Tasche gesteckt. Er hat es erst soeben bemerkt, als er die Vordertür aufschließen wollte.“

Wir drei starrten uns an, und Helena meinte: „Dieses Vertauschen der Schlüssel kann doch nur während der vergangenen Nacht auf der Atlanta ausgeführt worden sein.“

„Das meint Harst auch!“ nickte Ellen Smith. „Wir sollen nun hier das Haus weiter beobachten und niemanden hinauslassen. Aber wir dürfen nicht hier stehen bleiben. Harst warnte mich. Wir müssen uns dicht an die Mauer drücken. Es könnte aus den Fenstern geschossen werden.“

Wir lehnten uns neben die Tür an die Mauer.

„Ellen, die Leoparden sind weg,“ flüsterte Helena dann.

„Ein schreckliches Haus,“ meinte das blonde Mädchen etwas ängstlich. „Wären wir lieber nicht hierher gegangen. Ich –“

Der Knall mehrerer, kurz hintereinander abgegebener Schüsse ließ uns zusammenfahren.

„Mein Gott. Was bedeutet das nun wieder!“ seufzte Ellen.

Dann Banfys Stimme von der Haustür her:

„Harst hat das Türschloß durch Kugeln zerstört.“ Er kam näher. „Master Schraut, Sie sollen mit Harst nun das Haus durchsuchen. Miß Helena mit ihrem Revolver genügt hier als Wache. Ich werde vorn aufpassen, während Sie beide das Gebäude durchforschen.“

Banfy und ich eilten zu Harald. Er stand in der geöffneten Tür.

„Komm’, Schraut,“ meinte er. „Dies Geschäft ist etwas für uns!“

Wir traten ein. Das Haus wurde durch zwei Flure in vier Quadrate zerteilt. Im ganzen hatte es acht Zimmer. Küche und Vorratsräume lagen in einem Anbau, der keine Verbindung mit dem Hauptgebäude hatte. Die Speisen waren also stets über den Hof getragen worden.

Mit aller Vorsicht schritten wir von Raum zu Raum. Da überall Schüssel in den Türen steckten, schlossen wir jedes bereits durchsuchte Zimmer ab und nahmen die Schlüssel mit.

Zuletzt blieb nur noch jenes Zimmer übrig, an dessen Fenster wir die Gestalt bemerkt hatten. Es war das letzte des linken Flügels und hatte nur einen Zugang vom Längsflur.

„Ah – der Schlüssel fehlt!“ flüsterte Harald, der bisher sehr schweigsam gewesen war.

Er drückte die Klinke herunter.

„Verschlossen!“

Von drinnen drang ein wütendes Fauchen heraus.

„Die Leoparden! – Harald, die Geschichte hier ist mehr als verdächtig,“ sagte ich leise.

„Hole Ellen,“ meinte Harst. „Die Bestien gehorchen ihr. Ich möchte die Tiere nicht gern erschießen.“

Ich lief durch die Vordertür hinaus um das Haus herum, bog um die Ecke, stand wie angewurzelt.

Ellen und Helena waren nicht mehr da!

Dort, wo sie gestanden hatten, lagen zwei wollene Decken, – nichts weiter.

Aber ich sah, daß das Fenster, unter dem sie an der Mauer gelehnt hatten, nur angelehnt war. Und als Harald und ich in diesem Hinterzimmer uns vorhin umgesehen hatten, war der Fensterflügel bestimmt geschlossen gewesen!

Die Fenster lagen hier an der Rückfront des Hauses weit höher über dem Erdboden als vorn. Bis zum Fenstersims waren es also etwa zwei Meter.

Ich eilte wieder nach vorn.

„Banfy, die Mädchen sind verschwunden!“ keuchte ich.

„Verdammt! Eine nette Geschichte!“

Harald rief mir schon entgegen.

„Entführt – nicht wahr? Wieder entführt!“

Er jagte schon davon. – Ich überlegte. Es war doch wohl besser, daß ich für alle Fälle hier das noch nicht durchsuchte Zimmer bewachte, obwohl ich mir nicht recht denken konnte, daß es außer den Leoparden noch etwas besonderes enthalten sollte.

Die Schlüssellöcher dieser alten Kunstschlösser waren sehr groß. Ich bückte mich. Das Sehfeld war umfangreicher, als ich es erwartet hatte.

In der Mitte des Zimmers stand ein einbeiniger, ovaler Tisch. Darüber hing eine zweiarmige Krone, die für Petroleum eingerichtet war. Und – an dem Mittelarm dieser schmiedeeisernen Krone sah ich, auf eine Verzierung gestützt, die Füße eines Menschen, – besser nur die Halbschuhe aus hellem Leder und ein wenig von den dünnen Strümpfen. Diese Strümpfe und die Zierlichkeit dieser Schuhe machten mich stutzig.

Dort hatte ein Weib sich an den Kronleuchter festgeklammert, offenbar aus Angst vor den Bestien!

Ich wollte der Ärmsten jetzt ein Zeichen geben, daß Hilfe nahe sei, und klopfte kräftig gegen die Tür, rief gleichzeitig auf englisch:

„Wir werden Sie befreien! Nur Mut!“

Da neben mir Haralds Stimme:

„Das habe ich auch schon getan, mein Alter. Sie meldet sich aber nicht. Vielleicht ist sie geknebelt. Doch – zuerst müssen wir uns nach Ellen und Helena umsehen. Wer hätte auch eine solche Teufelei vermuten können. In die Wolldecken sind ja zwei Löcher geschnitten. Man hat den beiden Mädchen von oben aus dem Fenster Schlingen und gleichzeitig die Decken mit den Schlingen über den Kopf geworfen, hat sie gewürgt und ihre letzten Angstrufe durch die Decken erstickt. Dies muß geschehen sein, nachdem wir jenes Hinterzimmer besichtigt hatten und hier vor dieser Tür standen. Wollen einmal das Zimmer besser in Augenschein nehmen. Es muß doch notwendig einen geheimen Ausgang nach dem daneben liegenden Flur haben. Die Leute, die die Mädchen wegschleppten, müssen doch das Zimmer irgendwie verlassen haben.“

Harald schloß die betreffende Tür auf. Es war dies der Raum, in dem Lizabet Jefferson gewohnt hatte.

An der Mauer links, die gleichzeitig die des Hinterflurs war, stand ein sehr großer, geschnitzter Eichenschrank. Harald packte die Kleiderleiste und rüttelte daran. Die rechte Seite ließ ich etwas anheben. Und als er nun daran zog, bewegte sich auch die Hinterwand des Schrankes mit nach vorn, und das dunkle Holzpaneel der Zimmerwand wurde sichtbar.

„Es mußte so sein,“ meinte Harst. „Es ist ja nichts Neues, daß man Schränke für derartige Zwecke verwendet. Die Tür in der Mauer werden wir auch sofort haben.“

Er fand sie. Sie war sehr kunstvoll in das Paneel eingearbeitet. Und eine zweite schmale Tür führte in diesen Flur.

Ohne Zweifel hatten sich also die Leute, die Ellen und Helena uns geraubt hatten, lautlos auf diesem Wege davongeschlichen, während wir vor dem Leoparden-Zimmer weilten.

Harald schloß die Geheimtüren wieder.

„Es waren im ganzen drei Leute,“ sagte er, als er auch den Schrank zudrückte. „Ich habe ihre Spuren schon gefunden. – Wir müssen jetzt die Frau am Kronleuchter befreien. Banfy sollte im Anbau nach irgend einem Instrument zum Aufbrechen der Tür suchen.“

Der Kapitän der Atlanta erschien auch gleich darauf mit einem Hammer und einem großen Stemmeisen. Nach fünf Minuten war der Türrahmen an der Schloßstelle so weit zerstört, daß der Riegel zurückgedrückt werden konnte.

Wir nahmen die Schußwaffen zur Hand. Dann riß Harald die Tür auf.

Die Leoparden kauerten links vom Fenster in einer Ecke. Aber – sie sprangen uns nicht an. Als Harald sie energisch anrief, kamen sie scheu herbeigekrochen, ganz wie Hunde, die Prügel erwarten.

Immerhin – es gehörte Mut dazu, die Bestien beim Genick zu packen und sie so auf den Hof und in ihren Zwinger zu bringen.

Jetzt kletterte auch das Weib, das vor den Tieren auf dem Kronleuchter Schutz gesucht hatte, eilends herab, sprang elastisch vom Tisch und stand mit verlegenem Lächeln vor Banfy und mir, denn Harald war noch nicht wieder zurück.

Sie war nicht mehr ganz jung, hatte ein mageres, gelblich-braunes Gesicht und trug die Tracht der Weiber der Azorenbewohner.

„Wer sind Sie?“ fragte Banfy freundlich und lüftete etwas seine Mütze.

Das Weib schüttelte den Kopf und lächelte wieder. Dieses Lächeln und der stumpfe, leere Ausdruck der Augen genügte mir.

„Eine Schwachsinnige,“ flüsterte ich Banfy zu.

„Armes Weib!“ murmelte er.

Dann betrat Harald das Zimmer.

2. Kapitel.

Die beiden Papierröhren.

Auch er fragte sie dieses und jenes. Sie behielt ihr blödes Lächeln bei, spielte mit ihrer Halskette und schwieg.

„Banfy, bleiben Sie bei ihr,“ sagte Harald. „Es muß bald dunkel werden. Ich möchte mit Schraut die Spuren der drei Kerle noch möglichst weit verfolgen.“

Die Fährte ließ sich leicht erkennen, wandte sich der rechten Talseite zu, bog hier in eine Schlucht ein, von der man auf ein steiniges Plateau gelangte. Aber auch hier stand das hohe Gras in einzelnen Büscheln und verriet den weiteren Weg der Flüchtlinge.

Das Plateau ging in eine Reihe von kahlen Felshügeln über, wo wir die für die Azoren so charakteristischen kreisrunden Kraterkessel zahlreich vorfanden, die häufig mit dampfendem Wasser oder kochendem Schlamm gefüllt waren.

Mit einem Male verlor sich die Fährte. Die Dämmerung war bereits angebrochen. Harald brauchte eine Viertelstunde, bevor er die Spur wiedergefunden hatte. Sie zog sich, nur an einzelnen zermalmten Steinchen erkennbar, in ein enges Tal hinab, dessen hinterster Winkel uns als enges schwarzes Felsloch entgegengähnte.

Harald bückte sich und leuchtete in das Loch hinein. Es fiel recht steil in die Tiefe ab.

„Es gibt hier viele natürliche Kellergänge, alles ehemalige Lavaausflußöffnungen,“ sagte er leise. „Wir wollen heute nur noch feststellen, ob es sich um einen solchen Gang handelt. Dann kehren wir um und setzen morgen in aller Frühe die Nachforschungen fort.“

Er begann hinabzusteigen. Ich blieb dicht hinter ihm. Unsere Taschenlampen ließen uns bald erkennen, daß wir an der Wandung eines Kraterkessels hinabkletterten, der nach unten zu immer enger wurde.

Nachdem wir etwa zehn Meter ohne besondere Mühe nach abwärts zurückgelegt hatten, standen wir auf dem von Felsspalten zerrissenen Boden des Kraterloches, das hier gegen vier Meter Durchmesser hatte.

Die Lichtstrahlen unserer Lampen zuckten hierhin und dorthin. Aber – eine Fortsetzung dieses unterirdischen Weges, eben ein Felsengang, war nirgends zu entdecken.

Mit einem Male packte Harald meinen Arm, flüsterte:

„Hörtest Du –?!“

Ja – auch ich hatte unter uns in den Tiefen der Erde etwas wie ein dumpfes Grollen vernommen, das wie ferner Donner eines Gewitters klang.

Haralds Druck um meinen Arm verstärkte sich.

„Hinauf – schleunigst!“ keuchte er in einer Erregung, die ich nicht recht begriff. „Es ist eine Falle, mein Alter! Es geht ums Leben! Wir sind –“

Er klomm schon empor.

Hinter uns, unter uns abermals das dumpfe Grollen, nur stärker und anhaltender.

Dann waren wir oben. Dann – hätten wir durch den engen Ausgang ins Freie schlüpfen können.

Hätten! Aber das Loch war verrammelt! Eine große Steinplatte war als Verschluß vorgeschoben!

Wir stemmten uns mit den Schultern dagegen. Sie rührte sich nicht.

„Umsonst!“ meinte Harald, „Vergeuden wir unsere Kräfte nicht zwecklos.“

Er leuchtete mit seiner Lampe den Verschlußstein sorgfältig ab. Oben waren ein paar kleine Löcher frei geblieben, kaum zentimeterweit, kaum groß genug, den Finger hindurchzustecken.

In der Tiefe jetzt ein dumpfer Krach.

Eine gelbliche Wolke ekelhaft riechenden Dampfes stieg aus dem Krater empor.

„Ein Geiser!“ sagte Harald mit ganz fremd klingender Stimme. „Ein Schwefelgeiser – also eine Springquelle, die nur zeitweise aus den unterirdischen Quellgängen hervortritt, dann den Krater füllt, wieder im Kraterboden verschwindet, aber diese Höhle noch stundenlang mit tödlichen Dämpfen angefüllt läßt! Das ist die Falle, in die wir hineingelockt worden sind, vielleicht die teuflischste, die man uns je stellte!“

Der Schein unserer Taschenlampen wurde immer trüber. Die Dunstwolken vermehrten sich mit jedem erneuten Grollen, von dem das Hochsteigen des Geisers begleitet war.

Ich stierte Harald entsetzt an.

„Wir müssen durch die kleinen Öffnungen oben an dem Verschlußstein atmen,“ stieß ich hervor. Dann trieb mir ein schwerer Hustenanfall Tränen in die Augen. Und ich hörte nur, wie Harald hastig rief:

„Das würde nichts nützen. Aber – so wird es vielleicht gehen!“

Ich wischte mir die Tränen aus den Augen.

Harald hatte aus seiner Brusttasche ein paar Zeitungen hervorgeholt, stellte mit flinken Fingern daraus zwei lange, dünne Röhren her, überklebte sie mit Briefmarken aus seinem Portefeuille, so daß sie sich nicht wieder aufrollen konnten.

„Reiße Dein Taschentuch entzwei,“ befahl er krächzend. „Verstopfe Dir die Nasenlöcher ganz fest –“

Dann standen wir nebeneinander an der Felsplatte des Einganges, hatten die Papierröhren durch die Löcher geschoben und atmeten so die frische Abendluft ein.

Unsere Taschenlampen hatten wir ausgeschaltet. Der Geiser arbeitete jetzt so heftig, daß der Boden zitterte. Heiße Dämpfe umwallten uns. Aber – Haralds Rettungsmittel bewährte sich. Die Röhren waren so lang, daß die durch die Löcher mit hinausziehenden Dämpfe uns nichts mehr anhaben konnten. Nur – das Papier weichte im Munde nur zu schnell auf! Mit angehaltenem Atem mußten wir dann und wann das Mundstück dieser Papierrohre abreißen.

Der Schweiß drang uns aus allen Poren. Hin und wieder sprühten mir vor den Augen Funkengarben auf. Ich hielt die Lider fest geschlossen.

Nur nicht ohnmächtig werden in dieser Backofenglut! Das wäre das Ende gewesen!

Mit wahnwitziger Spannung lauschte ich dem Dröhnen des Geisers. Die Papierröhren wurden kürzer und kürzer. Schwere Schwindelanfälle drohten mir den Rest von Widerstandskraft zu rauben.

Dann – dann ein Hoffnungsschimmer! Der Geiser schwieg: das Zittern des Bodens hörte auf.

Aber – die Höhle war voller Dampf. Und bevor dieser sich verflüchtigt hatte, mußte ich umsinken. Ich lehnte bereits mit bebenden Knien an der Steinplatte.

Ein neuer Gedanke, neue Angst: Was half es uns, daß wir jetzt dem Verderben entrannen?! Wir konnten ja nicht hinaus aus dieser Höhle. Und der Geiser würde vielleicht nach kurzer Zeit abermals zu arbeiten beginnen.

Die Zeit verstrich. Abermals mußte ich meine Papierröhre kürzen.

„Die Hitze läßt nach, die Luft wird reiner,“ sagte Harald schnell. Er wollte mich aufmuntern.

Ja – er hatte recht: die Backofenglut ließ sogar überraschend nach.

Dann – wieder hatte Harald mich angestoßen.

Ich öffnete die Augen, blinzelte in den weißen Lichtkegel seiner Taschenlampe hinein, sah, daß nur noch ganz schwache Dämpfe die Höhle füllten.

Und – Harst stand da und atmete ohne Rohr! Sagte jetzt:

„Mein Alter – die Geschichte sah böse aus! Jetzt aber weiß ich, daß diese Höhle noch einen zweiten Ausgang haben muß. Niemals hätten sich die heißen Dünste so rasch verzogen, wenn hier nicht noch ein zweites Loch vorhanden wäre. Warten wir noch eine Weile. Dann werden wir es suchen. Es kann nicht allzu klein sein.“ –

Wir suchten. Zwischen dem Rande des Kraterkessels, der noch vor Feuchtigkeit troff, und dem sich zur Decke wölbenden Gestein war noch ein schmaler Streifen freigeblieben, auf dem wir den Krater umrundeten. Die Felswand hatte viele Vorsprünge und Einbuchtungen.

Harald ging voran. Nun blieb er stehen.

„Bitte!“ Und er zeigte in eine meterbreite Spalte hinein, die auf den ersten Blick sehr kurz zu sein schien. Aber – sie machte eine scharfe Biegung, und hinter dieser Ecke erweiterte sie sich zu einem förmlichen Gewölbe, das allmählich anstieg.

Eilends schritten wir über Steingeröll dahin, erreichten schon nach fünf Minuten den Ausgang – ein mächtiges Felsloch in der Wand einer tiefen Schlucht. Über glatte Lavamassen stiegen wir in die Schlucht hinab.

Harald sah nach der Uhr. Es war genau ½12 nachts. Wir hatten ungefähr eine Stunde in den erstickenden Dämpfen zugebracht.

„Was nun?“ meinte Harst. „Ob wir das Haus in der Wildnis finden werden, ist fraglich. Immerhin – versuchen wir es!“

Die Schlucht hatte nur einen Ausgang nach Süden zu. Wir kamen in ein buschreiches Tal, dann auf ein Plateau.

Harald schaute sich um. „Hier waren wir schon einmal, mein Alter, – auf dem Hinwege zu der verteufelten Falle. Weiter also, – wir sind in einer halben Stunde unter Dach und Fach!“

3. Kapitel.

Der dritte Gefangene.

Wir näherten uns dem alten, düsteren Gebäude. In dem Leoparden-Zimmer, wo die Schwachsinnige an der Krone sich festgeklammert gehabt hatte, brannte Licht.

Kapitän Banfy hatte beide Türen von innen verrammelt. Auch die Hintertür, wie wir nachher sahen. Auf unser Klopfen räumte er die Tische weg, die er vor der Vordertür als Barrikade aufgetürmt hatte.

„Sind Sie irgendwie belästigt worden, Banfy?“ fragte Harald sofort.

„Ja. Denken Sie, vor einer Stunde vielleicht rüttelte jemand an der Vordertür. Ich hatte mich auf das Sofa gelegt – dort im Eckzimmer, hatte aber die Lampen noch nicht angezündet. Die Tür war nur eingeklinkt. Aber ich hatte von innen einen Stuhl so gegengestützt, daß sie nur mit Gewalt zu öffnen war. Ich lief in den Flur. Da sich niemand meldete, dachte ich mir gleich, daß Sie beide es nicht gewesen sein könnten, die zu öffnen versucht hatten. Als ich noch im Dunkeln dastand, wurde die Klinke der Hintertür heruntergedrückt, dann ein Schlüssel ins Schloß geschoben. Ich entsicherte meinen Revolver. Die Hintertür ging auf. Der Schein einer Petroleumlaterne fiel in den Flur hinein. Aber von dem Manne, der sie hielt, sah ich nur den Arm. Ich feuerte – drei Schüsse. – Und ich muß getroffen haben. Ein Schrei. Und die Laterne war verschwunden. Als ich die Tür dann betastete, die noch halb offen war, steckte der Schlüssel von außen. Ich schloß ab und baute zur Sicherheit die Barrikaden auf. Es ist ein unheimliches Haus, Master Harst –“

Wir halfen ihm, die Tische wieder vor die Tür zu schieben, gingen dann in das Eckzimmer, wo auf einem Feldbett die Schwachsinnige fest zu schlafen schien. Die Fenstervorhänge waren zugezogen. Aber Banfy hatte aus Vorsicht den Tisch und einen alten Sessel in die Ecke neben das Fenster gestellt, da er Schüsse von draußen fürchtete.

Wir setzten uns an denselben Tisch, nachdem wir noch einen Schrank als Wandschirm schräg vor das Fenster gerückt hatten.

Auf dem Tische stand allerlei Geschirr, Brot, Büchsen mit Fleisch, ein Glas Honig und ein Spirituskocher.

Wir begannen sofort zu essen.

„Weshalb nannten Sie dieses Haus vorhin unheimlich?“ fragte Harald jetzt. „Haben Sie hier in unserer Abwesenheit noch mehr erlebt?“

„Hm – erlebt nicht gerade. Aber – gehört!“

„So?! Was denn?!“

„Gesang, Master Harst.“

„Wie – Gesang?! Wo?“ fragte Harald.

„Hier hörte ich ihn zuerst. Dann ging ich in den Flur. Ich glaubte, es käme von draußen. Ich stand auf der Steintreppe vor dem Eingang und lauschte. Da vernahm ich den Gesang ganz schwach. In der Mitte des Flurs war er am deutlichsten. Aber woher die Töne an mein Ohr drangen, kann ich nicht sagen. Jedenfalls war es ein Choral oder so was ähnliches. Dann wurde alles wieder still. – Hol’s der Teufel, Master Harst, – eine zweite Nacht bleibe ich nicht hier, wenigstens nicht allein in Gesellschaft dieses Weibes da, das dauernd kicherte und sich das Haar in Zöpfe flocht, bevor es endlich einschlief.“

„Rauchen wir uns eine Zigarette an, Banfy. Geben Sie mir eine aus Ihrem Etui,“ unterbrach Harst den Kapitän. „Mein Vorrat dürfte nicht mehr schmecken. Er war zu lange schwefligen Dämpfen ausgesetzt –“

„Dämpfen?“ meinte Banfy erstaunt.

„Ja – diese Leute haben sich mit Schraut und mir einen Scherz gemacht, der ihnen teuer zu stehen kommen soll.“ Er erzählte kurz unsere Erlebnisse, fügte hinzu:

„Sie haben sich den Kopf darüber zerbrochen, wer diese Leute sind, Banfy. Es gibt da nur zwei Möglichkeiten. Die erste ist die, daß Jeffersons Bande hier auf der Insel heimliche Verbündete hat, die wußten, was die Mädchen wert sind und die nun vielleicht Geld für ihre Freigabe erpressen wollen. Diese erste Möglichkeit möchte ich jedoch ausschalten. Die zweite hat mehr Wahrscheinlichkeit für sich. Denn ich kann nicht recht glauben, daß Jefferson so unvorsichtig gewesen sein sollte, den Kreis der Mitwisser seiner Millionenspekulation bis auf Bewohner der Picoinsel zu erweitern. Nein, das hätte so gar nicht Jeffersons sonstiger Schlauheit entsprochen.“

„Da haben Sie recht,“ nickte Banfy: „Und die zweite Möglichkeit, Master Harst?“

„Hm – Schraut mag sie Ihnen mitteilen. Er wird ja wohl durch das Vertauschen der Schlüssel darauf gekommen sein.“

„Bedauere!“ sagte ich ehrlich. „Ich habe allerdings daran gedacht, daß vielleicht einer unserer Matrosen von der Atlanta hier die Hand im Spiele haben könnte.“

„Nein,“ meinte Harald und blies den Zigarettenrauch zur Decke empor. „Nein – die Hand, die hier im Spiele und nachts in meiner Hosentasche war, da wir leider unsere Kabine nicht verriegelt hatten, – diese Hand gehört keinem unserer Matrosen.“

„Stimmt – das ist ausgeschlossen!“ bekräftigte Banfy. „Ich kenne meine Leute seit Jahren. Außerdem – wie sollte ein Matrose der Atlanta hier so schnell Verbündete gefunden haben?!“

„Das habe ich mir ebenfalls überlegt,“ erklärte ich. „Dieser Verdacht war auch nur ein fehlerhafter Geistesblitz,“ versuchte ich zu scherzen.

„Doch nicht so ganz fehlerhaft, mein Alter! Darüber später mehr, auch über die zweite Möglichkeit. Wir wollen erst mal das andere erörtern. Zunächst: die Leute, die die Mädchen raubten und zwar auf sehr brutale Art, sind hierher nach unserer Einsperrung in den Krater in der Annahme gekommen, daß das Haus leer wäre. – Was wollten sie hier noch, müssen wir uns fragen? – Und – da könnte man den Gesang in Betracht ziehen.“

„Inwiefern?“ warf Banfy ein.

„Weil hier im Hause vielleicht noch ein dritter Gefangener weilen mag.“

„Ah – das ist ein Gedanke!“ meinte der Kapitän.

„Der sehr nahe lag,“ sagte Harald. Dann winkte er uns auf besondere Art zu, legte den Zeigefinger auf die Lippen und rauchte eine ganze Weile, fuhr darauf fort:

„Es muß jemand hier im Hause stecken. Ich nehme an, daß Lopeg, der ein weit größerer Schurke sein dürfte als wir ahnen, noch ein viertes Opfer Jefferson in die Hände gespielt hat. Das Haus hat keinerlei Kellerräume. Die Dielen liegen fast auf dem Gestein auf. Trotzdem mag es hier unterirdische Räumlichkeiten geben. Gerade weil Sie, Banfy, den Gesang so undeutlich vernahmen, werden die Töne von unten heraufgedrungen sein. Morgen früh werden wir uns über diesen Punkt Klarheit verschaffen.“

Er gähnte laut. „Entschuldigung – aber ich bin hundemüde. Wo werden wir schlafen, Schraut? Ich denke, es genügt, wenn wir uns zwei Bettmatratzen und ein paar Decken hier ins Zimmer bringen. Banfy hat das Sofa für sich. Dann bleiben wir alle zusammen.“

Er stand auf. Wir beide gingen in den Flur, in das Zimmer Lizabet Jeffersons, dann in dasjenige, welches Helena bewohnt hatte. Hier flüsterte Harald mir zu:

„Es wird eine unruhige Nacht werden –“

Er nahm die Matratze aus dem Bett. Ich wollte noch etwas fragen, aber er winkte und sagte leise:

„Du kannst unbesorgt sein. Ich durchschaue den Schwindel!“

Wir rückten den Schrank noch dichter vor das Fenster. Banfy meinte, einer von uns müßte doch wohl wachen.

„Nicht nötig,“ erklärte Harald. „Wir stellen den Tisch vor die Tür. Es wird keiner der Schufte sich an uns heranwagen.“

Banfy schnarchte sehr bald. Die Schwachsinnige war eine Weile wach gewesen, hatte sich aufgerichtet gehabt und leise gekichert. Auch sie schlief wieder. Und auch mich zerrte die Müdigkeit in das Traumland hinüber.

Wie lange allerlei wilde Träume mich geängstigt hatten, wußte ich nicht, als ich jetzt infolge eines gellenden Schreis emporfuhr.

Halb unbewußt tastete ich nach der Taschenlampe, die ich neben mich gelegt hatte.

Da blitzte schon Haralds Lampe auf. Gleichzeitig brüllte Banfy:

„Verdammt! Man hat mir die Hände gefesselt!“

„Und bei mir dasselbe versucht,“ sagte Harst und beleuchtete die Gestalt der Schwachsinnigen, die neben seiner Matratze regungslos lag. „Schraut, schneide Banfy die Stricke durch. Ich habe gewußt, daß sich etwas ähnliches ereignen würde. Das Weib ist eine Spionin, weiter nichts. Die Schufte ließen sie hier absichtlich zurück. Ich wurde argwöhnisch, als ihre tiefen Atemzüge aufhörten, sobald wir in unserer Unterhaltung wichtige Dinge erörterten oder leiser sprachen. Sie belauschte uns. Und als sie vorhin sich fast geräuschlos erhob, weil auch ich zum Schein schnarchte, da habe ich ihr die Kehle zugedrückt, als sie auch mich wehrlos machen wollte. Jedenfalls ist’s eine sehr gefährliche Person. Fesseln wir sie. Sie wird bald wieder zu sich kommen.“ –

Wir setzten sie in die Sofaecke. An Schlafen war nicht mehr zu denken. Außerdem graute auch bereits der Morgen.

Harst durchsuchte ihre Kleider. Er fand bei ihr ein Fläschchen Chloroform, ein Dolchmesser und ein Büchsen, das ein weißes Pulver enthielt, außerdem zwei bunte, einfache Taschentücher. Er steckte die Sachen zu sich.

Das Weib saß mit gesenktem Kopfe da. Sie wagte nicht, die Augen zu erheben. Sie hatte Angst. –

Es wurde draußen heller und heller. Banfy blieb bei der Gefangenen.

Wir schlossen die Hintertüren auf, hielten die Pistolen bereit.

„Durchsuchen wir jetzt den Küchenanbau.“

Auch dieser war einstöckig. Links von der großen, hellen Küche lag nach dem Hause ein zweiter Raum, zur Hälfte Speisekammer, zur anderen Stall. In dem Stallverschlag befand sich allerlei Gerümpel. Harald stellte ein paar leere Kisten beiseite, rollte ein Petroleumfaß aus einer Ecke heraus, scharrte mit dem Fuße Spaltholz weg, bückte sich, leuchtete die Dielen ab und – griff in einen Ring hinein, der zum Anheben einer Falltür bestimmt war.

Unter dieser quadratischen Klappe lief eine Steintreppe in die Tiefe. Wir stiegen hinab. Es gab hier eine natürliche Höhle, die sich bis unter das Haus hinzog. Mitten darin war aus Brettern eine Art Hütte errichtet. Die Bretter waren dick, und das Ganze wirkte mit den beiden Vorlegeschlössern vor der kleinen Tür wie ein Käfig.

An einem Nagel neben der Tür hingen zwei Schüssel. Sie paßten zu den Schlössern.

Als wir die Tür geöffnet hatten, schlug uns ein furchtbarer Gestank entgegen.

Und dann – dann erblickten wir auf einer Holzpritsche einen weißhaarigen Greis, – Bart und Haar verwildert, in Lumpen gehüllt – ohnmächtig.