Hauptmenü

Sie sind hier

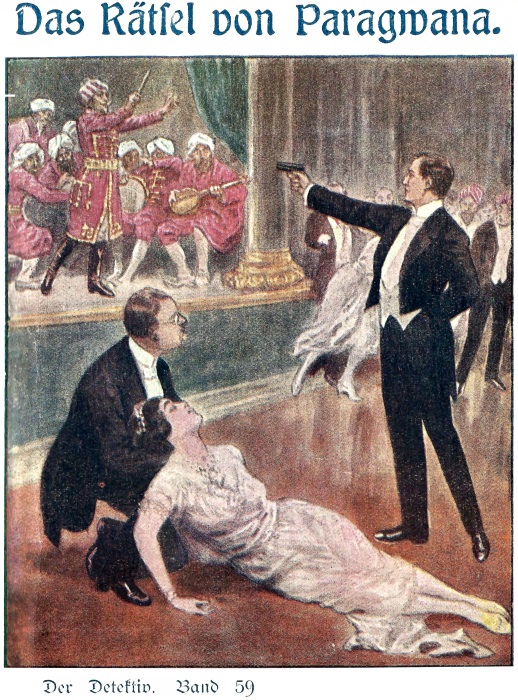

Das Rätsel von Paragwana

Harald Harst

Aus meinem Leben

Band: 59

Das Rätsel von Paragwana

Erzählt von

Max Schraut

Verlag moderner Lektüre G. m. b. H.

Berlin SO 16, Michaelkirchstraße 23a

Nachdruck verboten. – Alle Rechte, einschl. das Verfilmungsrecht, vorbehalten. – Copyright 1922 by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin.

Druck: P. Lehmann G. m. b. H., Berlin 26.

1. Kapitel.

Doktor Bemols Beobachtungen.

Benares oder Waranasi, die heiligste Stadt Indiens, am linken Ufer des heiligen Ganges gelegen, beherbergte den furchtbarsten aller Gäste: die Pest!

Wer von Europäern und den zahlreichen wohlhabenden Indern irgendwie die Stadt verlassen konnte, floh nach Norden in die Vorberge des Himalaya-Gebirges, dessen kühle Täler der Würgeengel zu meiden pflegte.

Trotz dieser Massenflucht und obwohl alle Touristen jetzt Benares ängstlich mieden, ankerte im Ganges etwas außerhalb der Stadt unweit der großen Eisenbahnbrücke eine weiße Motorjacht mit zwei Masten, die vor zwei Tagen von Kalkutta stromaufwärts gekommen war.

Zu beiden Seiten ihres scharfen Bugs leuchtete in vergoldeten Buchstaben der Name Atlanta. Sie gehörte dem Engländer Banfy, der gleichzeitig ihr Kapitän war und der sie jetzt seit Monaten an den Liebhaberdetektiv Harald Harst vermietet hatte. –

Es war um die zehnte Vormittagsstunde.

Harst und ich, sein Freund und Privatsekretär, hatten soeben unter dem Sonnensegel auf dem Achterdeck gefrühstückt. Unser Koch Hull räumte das Geschirr ab.

„Hull, haben Sie bereits die übliche Tablette genommen?“ fragte Harald ihn.

„Sehr wohl, Master.“

Diese Tabletten waren neben größter Sauberkeit ein gutes Schutzmittel gegen die Pest, obwohl sie bei jedem gewisse Störungen der Sehnerven hervorriefen und auch sonst das Allgemeinbefinden nachteilig beeinflußten[1].

Den Hersteller dieser Tabletten, den Direktor der Sternwarte in Benares Doktor Bemol, hatten wir gleich am Tage unserer Ankunft kennen gelernt. Die Benares-Post hatte in der Abendausgabe eine Notiz über Harald Harsts Eintreffen in der heiligsten Stadt gebracht, und gegen acht Uhr war dann ein kleines Motorboot längsseit gekommen, auf dem ein verschrumpeltes Männchen mit riesiger Hornbrille und einem von Pockennarben entstellten Gesicht an Bord geklettert war.

Wir hatten uns mit Doktor Bemol in den Jachtsalon gesetzt, tranken trotz der Backofenhitze heißen, stark gewürzten Punsch und ließen uns von dem ulkigen Junggesellen, dessen Häßlichkeit man schnell über seinem witzigen Sarkasmus vergaß, nach Herzenslust ausfragen.

„Ich interessiere mich glühend für Ihr Metier, Master Harst. Gerade weil ich als Astronom stets in höheren Sphären schwebe und mich mit Dingen beschäftige, die mit unserer Mutter Erde und dem Treiben ihrer Bewohner verdammt wenig zu tun haben, verschlinge ich in meinen Mußestunden Kriminalromane, um meinen Geist sozusagen gewaltsam auf andere Gedanken zu bringen.“ – So hatte er als Einleitung bemerkt, hatte dann erklärt, daß er in Harsts Person ein überragendes Detektivgenie verehre und glücklich sei, mit ihm und mir plaudern zu dürfen.

Nun – er plauderte nicht nur, er vertilgte unglaubliche Mengen Schwedenpunsch, rauchte dazu seine pechschwarzen Brasilzigarren und – legte mit einem Male eine Schachtel auf den Tisch.

„Da – mein Schutzmittel gegen die Pest!“ sagte er. „Ich habe nämlich auch Chemie und Medizin studiert. Dieses Mittel ist von den Behörden verboten worden. Also taugt es etwas. Was die Behörden verbieten, ist meist gut. Hätte Professor Stipley von der Universität in Kalkutta es erfunden, wäre es eine – epochemachende Tat! Weil ich es auf Grund dreißigjähriger Pesterfahrungen zusammenbraute, ist es – gefährlicher Dreck! Gewiß – es erzeugt scheußliche Nebenwirkungen. Aber es hilft. Ich habe verschiedentlich Pestbazillen getrunken. Meine Tabletten haben die Viecher abgemurkst. Hier in Benares hält man mich für so etwas angeknackst – geistig, weil ich auf dieses behördlich untersagte Mittel schwöre. Gott ja – die meisten Menschen glauben ja den Quatsch, den die hohe Obrigkeit uns verzapft. Nehmen Sie die Tabletten, und Sie werden gesund bleiben.“

So kamen wir zu den Tabletten. Und wir alle auf der Atlanta nahmen täglich drei davon, wenn wir auch eine halbe Stunde nach Genuß der Dinger alles doppelt sahen und Ohrensausen und Übelkeitsgefühl hatten.

Am nächsten Abend besuchten wir Doktor Bemol in der bereits 1693 erbauten, riesigen Sternwarte, die mit den vorzüglichsten Instrumenten ausgestattet ist.

Und jetzt, als Koch Hull mit dem Geschirr davonging, tauchte Bemols kleines Motorboot auf. Er saß am Steuer, winkte und rief mit seiner hellen Knabenstimme:

„Bringe feine Sachen, Master Harst!“ – Nachdem er Platz genommen und eine frische Brasil-Pechnudel zwischen die Zähne geschoben hatte, begann er:

„Ich sagte feine Sachen – nämlich einen Leckerbissen für Ihr Hirn, bester Harst. – Übrigens – dieser Whisky ist gut. Nur das Glas ist zu klein. Ich werde ihn aus der Tasse trinken. – Leckerbissen – Tatsache! Ich habe heute früh mit dem Fernrohr von der Turmplattform aus etwas sehr Seltsames beobachtet. Es ist das zweitgrößte Fernrohr, und es „zieht“ kolossal. Es gibt keine Entfernungen für dieses Ding. Wenn Professor Stipley in Kalkutta eine neue gelehrte Dummheit macht, sehe ich’s ganz genau – he – he! – Na – also meine Beobachtungen. Kennen Sie vielleicht den Maharadscha von Bukar? Sie waren doch schon so oft in Indien, Master Harald. Damals – Jagd auf Warbatty! Alle Zeitungen waren voll davon. Ihr Freund Schraut hat das alles ja veröffentlicht. Schade, Schraut, daß Sie nicht Schriftsteller sind. Sie hätten diese Harst-Abenteuer anders abfassen sollen. Es ist zu viel Handlung darin, lieber Schraut. Die Leute glauben, Sie lügen dreiviertel dazu. Schreiben Sie hin und wieder für jede dritte Seite ein Stück aus einer behördlich empfohlenen, zum Sterben langweiligen Geistesschwarte ab. Dann wird man nicht mit vernichtenden Kritiken über Sie herfallen. Nehmen Sie außerdem zehn Mark pro Band. Schund ist bekanntlich, was billig ist und Phantasie verrät; empfehlenswert „für alle Volkskreise“ dagegen das, was – Doch ich weiche vom Thema ab. – Also ich hatte mir den Spaß gemacht, das Fernrohr mal statt auf den Himmel auf die verruchte Erde zu richten. Etwa zwei Kilometer von der Sternwarte nach Westen zu liegt inmitten grüner Hügel der Palast des Maharadschas von Bukar, das heißt: der Sommerpalast! Eigentlich wohnt der hohe Herr ja in seiner Residenz Bukar an der Grenze von Nepal.

Der Palast ist aus Marmor erbaut. Die Front liegt nach Norden zu. Ich kann also nur den Ostflügel sehen. In den Parkbäumen ist eine breite Lücke ausgehauen, damit man vom Ostflügel aus das heilige Benares, diesen Seuchenherd, überschauen kann. Das dreckige Eingeborenenviertel kennen Sie ja.“

„Und was beobachteten Sie?!“ mahnte Harald den Doktor zur Kürze.

„Etwas geradezu Unglaubliches. Das Fernrohr brachte mir den Palast auf fünfzig Meter nahe. Ich weiß, daß den Maharadscha keine zehn Pferde jetzt nach Benares kriegten – der Pest wegen. Er ist eben ein moderner Inder und sehnt sich keineswegs nach der an ihn selbst zu vollziehenden Prozedur der Leichenverbrennung.“

„Sie sahen also den Maharadscha?“

„Gemach – Gemach! – Ich sah ein Auto den Weg nach dem Palast dahinrasen – ein offenes Auto, vorn ein Chauffeur und ein Diener, hinten eine Dame und einen Herrn in europäischer Tracht mit Autobrillen. – Das Auto hielt vor dem Portal des Ostflügels. Der Herr und die Dame stiegen aus. Indische Diener halfen ihnen, verneigten sich so ehrfürchtig, daß ich diesen eitlen Geck von Maharadscha in dem patenten Herrn im hellen Staubmantel, auch der Figur nach, vermutete. Das Paar verschwand im Portal. Das Auto raste mit Diener und Chauffeur zurück.

Ich wunderte mich. Sollte diese indische Hoheit namens Basava Pur – nebenbei: der Maharadscha ist Lingait, also Anhänger der ausschließlich den Gott Schiwa oder Siwa verehrenden Sekte – wirklich den Mut gehabt haben, in die pestverseuchte Stadt zu kommen?! Wenn ja, mußte es damit eine besondere Bewandtnis haben.

Ich blieb am Fernrohr. Und kaum fünf Minuten später erschienen der Herr und die Dame auf dem großen Balkon des Ostflügels in der zweiten Etage.

So – nun kommt’s, Harst! Aufgepaßt! – Was denken Sie wohl, taten die beiden? – Die Autobrillen hatten sie jetzt abgelegt. Und nun erkannte ich des Maharadschas hellbraunes Gesicht mit dem schwarzen Spitzbart und dem langen dicken Schnurrbart, auch sein gescheiteltes Haar, das er sich an den Schläfen stets in Wellen brennen läßt.

Was taten sie? – Harst – nur los!“

Harald überlegte, führte ganz mechanisch die Zigarette zum Munde und blickte auf den breiten, heiligen Strom hinaus, dessen Wasser bis nach Ceylon hinab zu frommen Waschungen verschickt wird und doch so unappetitlich ist, weil die Hindu die halb verkohlten Leichen stets in den Fluß werfen und die Gangeskrokodile nicht jeden Kadaver sofort auffressen.

„Waren die beiden allein?“ fragte er dann.

„Ja.“

„Hatte der Maharadscha eine Schußwaffe bei sich?“

„Nein – aber eine Art Instrument, nämlich – nun staunen Sie! – ein Brecheisen von gut ein Meter Länge.“

Haralds Augen ruhten auf Bemols häßlichem Gesicht.

„So – ein Brecheisen! Ich glaubte, der Maharadscha würde auf etwas schießen. Was sollte er sonst besonderes auf dem Balkon getan haben?“

Der Doktor lächelte. „Nein, Sie raten es niemals, bester Harst!“

„Warten Sie –“ – Harald eilte in den Salon und kehrte mit einer Ansichtskarte zurück, die wir gestern in der Basarstraße nebst anderen gekauft hatten.

Die Karte war eine tadellose Aufnahme des Palastes des Maharadschas und zwar halb von der Seite.

„Dies ist der Balkon,“ meinte Harst und hielt Bemol die Karte hin. „Die hohen Marmorfiguren auf den Ecken der Balkonbrüstung wirken etwas schwerfällig.“

Bemol nickte nur.

Harald schaute ihn von der Seite an. „So still plötzlich, Doktor?! Sollte ich auf der richtigen Fährte sein?! Enttäuscht Sie das? Hat das Brecheisen dazu gedient, die Statuen herabzustürzen?“

„Harst – verdammt – wie sind Sie darauf gekommen?“

„Durch Ihr Gesicht, als ich die Marmorfiguren erwähnte.“

„Ah – bei Ihnen muß man vorsichtig sein, auch mit dem Mienenspiel.“

„Wurden beide Statuen losgewuchtet und –“

„Nur diese hier – die linke!“

„Was geschah dann?“

„Nun, das Ding fiel eben hinab auf den Kiesweg und wird zertrümmert worden sein. Das konnte ich nicht sehen. Ein paar Büsche verdeckten die Aussicht.“

„Und dann?“

„Dann verließen der Maharadscha und die Dame schnell den Balkon. Gleich darauf erschienen vier Diener, die den Schaden in Augenschein nahmen und auch an der anderen Figur rüttelten, als wollten sie feststellen, ob das Ding lose sei.“

„Beobachteten Sie noch etwas?“

„Ja. Kaum fünf Minuten später raste das Auto herbei. Der Maharadscha und die Dame fuhren davon, wurden von der Dienerschaft wieder ehrfurchtsvoll bis an den Kraftwagen begleitet.“

Harald starrte auf die Ansichtskarte, murmelte:

„Hm – die Statuen sind anderthalb Meter hoch und stellen indische Bajaderen dar.“

„Das stimmt. – Nun sagen Sie mir: weshalb wuchtete der Fürst die eine Figur los?“

„Erst noch eine Frage: fiel die Statue nach vorn oder nach der Seite hinab?“

„Nach der Seite – In der Verlängerung der vorderen Balkonbrüstung.“

Harst reichte Bemol die Ansichtskarte. „Wenn Sie genau hinsehen, finden Sie den Grund dieser Zerstörung der Figur heraus.“

Ich beugte mich gleichfalls über das Bild. Oben rechts stand gedruckt:

Palast Paragwana,

dem Maharadscha von Bukar gehörig.

„Wie soll man aus dieser Ansicht des Palastes den Grund herausfinden?!“ meinte Bemol achselzuckend.

„Und Du, mein Alter?“

„Ich finde auch nichts heraus –“

„So?! Und die Sache ist doch kaum zu übersehen!“ Harald stand auf. „Wie wär’s, wenn wir mal dem Paragwana einen Besuch abstatteten, Doktor? Dann werden Sie den Grund mit eigenen Augen wahrnehmen –“

2. Kapitel.

Der Grund, den ich nicht sah.

Am Bahnhof bestiegen wir ein Mietauto. Der indische Chauffeur fuhr um die Stadt herum.

„Es findet ein Bittgang nach dem Aurangzeb-Tempel statt, Sahib,“ erklärte er dem ihm bekannten Doktor. „Da ist es besser, die Straßen zu meiden. Je mehr Staub durch viele Füße aufgewirbelt wird, desto mehr Pestfälle.“

Der Chauffeur hatte eine selbstgewickelte Zigarre aus Hanfblättern im Munde. Die Inder glauben, durch den Hanfrauch die Pestgeister vertreiben zu können. –

Die 35 Meter hohen Minaretts der früheren Aurangzeb-Moschee sind das Wahrzeichen von Benares. Man sieht sie über das Häusermeer schon von weit her hinausragen. Daß Benares die heiligste Stadt Indiens ist, beweisen die 1460 Hindutempel und die 275 Moscheen, – und diese Zahlen bei einer Gesamtbevölkerung von 200 000 Seelen!

Am Parktor des Paragwana-Palastes hielt uns der Pförtner an. Doktor Bemol war hier jedoch eine so berühmte Persönlichkeit, daß der Pförtner mit dem Bemerken, Seine Hoheit sei heute nur für eine Stunde hier gewesen und der Hausmeister würde uns wohl die Besichtigung des Palastes gestatten, das Gittertor öffnete, so daß unser Auto gleich bis an das linke Seitenportal fahren konnte.

Wir sahen nun links neben der Freitreppe den Kiesweg zerstampft und auch noch ein paar Marmorstückchen der Statue dort liegen. Die Diener hatten die Figur schon weggeschafft.

„Hm,“ meinte Bemol scherzend, „ich suche gründlich den Grund zu ergründen, ich bin nun auch an Ort und Stelle, aber ich finde nichts – gar nichts, nicht einmal ein Gründchen!“

„Die Sache hängt etwas anders,“ sagte Harst ernst. „Sie hängt eben nicht mehr zusammen. Und das ist der Witz!“

Doch – sein Gesicht sah keineswegs nach Witzemachen aus.

Der eine Türflügel hatte sich geöffnet. Wir lernten Kischra Sing, den Hausmeister und Verwalter des Palastes, kennen, der uns zuerst von der Treppe sehr streng gemustert hatte, dann aber eitel Freundlichkeit und Unterwürfigkeit wurde, als der Doktor ihn ankrähte:

„He, Kischra, kennst Du mich nicht mehr?! Du warst doch im vorigen Herbst mit Seiner Hoheit bei mir in der Sternwarte, wo Du dann vor Schreck über die Größe des Mondes beinahe vom Fernrohrstuhl gepurzelt wärest –“

„Oh – der Sahib Direktor!“ Der Alte kam die Stufen herabgeeilt, und wir hatten gewonnenes Spiel.

„Gewiß – der Palast kann besichtigt werden, gewiß!“ dienerte er. „Nur – der Sahib Direktor weiß ja Bescheid – nur die beiden Säle im zweiten Stock, wo sich des Fürsten Sammlungen befinden, die sind verschlossen. Der Fürst gibt den Schüssel nicht aus der Hand.“

„An den Sammlungen liegt uns nicht so viel,“ meinte Bemol. „Diese deutschen Freunde von mir –“

Harst war vorgetreten, unterbrach ihn: „Doktor, ich möchte Kischra Sing etwas fragen. – Der Fürst war heute morgen um 8 Uhr hier, fuhr aber gleich wieder davon,“ wandte er sich an den Verwalter.

„Es ist so, Sahib. Seine Hoheit befand sich auf der Durchreise nach Allahabad. Er wollte nur etwas hier abholen.“

„Es war eine Dame bei ihm, eine Engländerin, jedenfalls eine weiße –“

Des alten Mannes Gesicht wurde plötzlich kühl-ablehnend und undurchdringlich.

„Ich habe mir die Dame nicht weiter angesehen, Sahib.“

„Was ist hier geschehen?“ wechselte Harald das Thema und deutete auf die zerstampfte Stelle.

Kischra schien froh zu sein, daß „die Dame“ nicht mehr erwähnt wurde.

„Als Seine Hoheit dort oben auf dem Balkon stand,“ erklärte er, „lehnte er sich an die linke Statue. Sie muß sich am Sockel gelockert gehabt haben. Zu Seiner Hoheit nicht geringem Schreck fiel sie herab. Der Fürst war sehr erregt und sagte mir, dies bedeute Unglück. Er wollte daher gleich wieder weiterfahren. – Sahib, entschuldige, – weshalb fragst Du das alles?!“

„Ich frage im Interesse dieses Palastes und Deines Herrn, Kischra Sing. Weißt Du, was ein Detektiv ist? Kennst Du den Namen Harald Harst?“

„Sahib, ich lese Zeitungen. Ich verstand Deinen Namen vorhin nicht. Solltest Du Sahib Harst sein, so –“ – sein Gesicht wurde wieder eisig und seine Augen finster und drohend – „so muß ich Dich bitten, Dich sofort zu entfernen – sofort!“ Er richtete sich höher auf. „Geh’, Sahib! Ich müßte sonst die Diener rufen.“

„Ah!“ machte Harald. Sein Blick ruhte einen Moment vielsagend auf meinem Gesicht. „Also hat der Fürst Dir heute den Befehl gegeben, mir hier den Eintritt zu verwehren, Kischra?“

„Ja. – Bitte, entferne Dich, Sahib.“

„Gern, Kischra, gern. Ich werde Dir doch keine Ungelegenheiten bereiten. Ich möchte Dich nur noch heute auf einiges aufmerksam machen. Du bist ein gebildeter Mann, und Du verstehst Deine Gedanken zu ordnen. – Der Fürst kam in seinem eigenen Auto, nicht wahr? Kanntest Du den Chauffeur und den Diener, die vorn saßen?“

„Seine Hoheit hat viele Kraftwagen und viele Chauffeure und Diener. Ich bin seit Jahren nicht in der Residenzstadt Bukar gewesen.“

„Also Du kanntest sie nicht. – Gut! – Das Auto fuhr wie Doktor Bemol durch sein Fernrohr beobachtet hat, nach der Stadt zurück, als es den Fürsten und die Europäerin hier abgesetzt hatte. – Nun gib acht, Kischra! Du sagtest soeben, daß der Fürst erst durch den Sturz der Statue veranlaßt worden sei, sofort wieder abzureisen. Er hatte also zunächst die Absicht, länger hier zu bleiben?“

„Ja. Bis zum Abend, Sahib.“

„So?! – Wie kam es denn, daß das Auto sich nach kaum einer Stunde von selbst wieder einfand, Kischra?!“

Der Hausmeister blickte vor sich hin. „Ich weiß es nicht, Sahib,“ erwiderte er gedehnt.

„Und weshalb fuhr es überhaupt nach der Stadt, Kischra? Ihr habt doch hier Garagen für Autos?“

„Ja – mehrere.“ – Kischras Gesicht wurde nachdenklich.

„Vielleicht schickte der Fürst das Auto weg, damit Du nicht mit dem Chauffeur und dem Diener sprechen solltest,“ fuhr Harald fort. „Vielleicht – war es gar nicht der Fürst!“

„Sahib!“ Des Alten Kopf schnellte hoch. „Sahib – das – das ist ja unmöglich!“

„So?! – Behielt der Fürst die Autobrille auf, Kischra? Hast Du ihn heute ohne Autobrille gesehen?“

„Nein. Nur mit Brille.“

„War der Fürst vielleicht heiser? Sprach er englisch mit Dir?“

„Ja, Sahib –“ – Des alten Mannes Mienenspiel verriet seine steigende Unruhe.

Harald sah ihn fest an. „Kischra – es war nicht der Fürst! Es war einer der gefährlichsten und schlauesten Hochstapler, die es je gegeben hat. Dieser Mensch nennt sich Vincent Saalborg. Wie er richtig heißt, weiß niemand. Ich bin diesem Manne schon von Südamerika auf den Fersen. Aber – er ist mir überlegen. Er entwischt mir stets.“

Der Alte nickte. „Ich las in den Zeitungen davon, Sahib,“ rief er hastig. „Du gingst mit ihm eine Wette um eine Million Dollar ein, daß Du ihn fangen würdest –“

„Eine Wette, die ich vielleicht verliere,“ sagte Harald sehr ernst. „Dann – bin ich arm; dann werde ich wohl Berufsdetektiv werden müssen. Denn den Rest unseres Vermögens braucht meine Mutter für sich. – Doch – das alles ist jetzt gleichgültig. – Kischra, der Sahib Doktor hat noch mehr beobachtet. Der Fürst hat nämlich die Statue gewaltsam zum Absturz gebracht – mit einer Brechstange.“

„Brechstange – aus Eisen?! Sahib, so etwas haben wir hier gar nicht im Palast.“

„Hatte der Fürst einen Spazierstock bei sich?“

„Ja. Einen dicken Bambusstock, reich geschnitzt, mit goldener Kugel oben.“

„Hast Du den Stock schon früher gesehen?“

„Nein –“

„Nun – dann war der Stock eben hohl, und die Brechstange war darin verborgen. – Wo warst Du, als der Fürst mit der Dame dort oben den Balkon betrat?“

„Im Anbau in der Küche. Ich sollte ein Frühstück herrichten lassen.“

„Und wo waren die anderen Diener? Wieviel Diener hast Du hier unter Dir?“

„Jetzt nur fünf, Sahib. Sie waren ebenfalls im Anbau, wo sie wohnen. Der Fürst wollte allein sein. – Sahib, mir – mir wird ganz wirr im Kopf! Weshalb sollte Seine Hoheit die Statue umgeworfen haben?!“

„Das habe ich mich auch gefragt, Kischra. Doktor Bemol betonte dann, der Fürst habe sie nach rechts hinüber gestürzt, habe sie also nicht willkürlich fallen lassen, sondern ihr eine bestimmte Richtung gegeben.“ –

Für Doktor Bemol und mich bildete diese Unterredung zwischen Harald und dem alten Inder einen geistigen Genuß etwas aufregender Art. Es war äußerst interessant, mit anzuhören, wie Harst den Palastverwalter gleichsam stufenweise zu der Erkenntnis emporführte, daß ein Schwindler hier den Maharadscha gespielt hatte.

Nun war auch für Bemol und mich der Moment gekommen, wo wir endlich hören würden, aus welchem Grunde dieser unheimlich vielseitige Saalborg die Marmorfigur zum Absturz gebracht hatte. –

„Und diese Richtung,“ fuhr Harald fort, indem er nach oben links unter dem Balkon auf die Hauswand deutete, „war so berechnet, daß – etwas, das bis dahin zusammenhing, zerriß, – nämlich – die drei Telephondrähte, die dort von den in die Mauer eingefügten Isolatoren nach jenem Leitungsmast hinlaufen und weiterhin mit der Hauptleitung in Verbindung stehen –“

„Ah – verdammt! Das hätte auch ich eigentlich herausfinden können!“ rief der Doktor. „Der Kerl wollte die Telephonleitung eben so gründlich zerstören, daß, falls sein falsches Spiel aufgedeckt würde, niemand die Polizei alarmieren könnte.“

Harald nickte. „Ja – sein Spiel sollte ihm nicht verdorben werden. Und – sein Spiel war fraglos einträglich!“

Ich hatte mir die Isolatoren angesehen. Die drei Drähte waren infolge der Schwere der Marmorfigur kurz an den Porzellanknöpfen durchgerissen. Die herabgefallenen Drahtenden hatten die Diener aufgerollt und unter den Leitungsmast gelegt. –

Kischra Sing stierte jetzt Harald ängstlich an.

„Einträglich, Sahib, – einträglich? Der – der falsche Fürst hat also etwas gestohlen?“

„Natürlich. Er sagte Dir ja, er wolle etwas „abholen“. Nahm er einen Koffer mit?“

„Ja, Sahib. Einen kleinen Handkoffer.“

„Nun also! – Er wußte, daß ich hier in Benares weile und daß ich ihm nachspüre. Da wollte er noch mehr Zeit zum Entrinnen haben, indem er mir den Zutritt zu dem Palast verwehren ließ. Begreifst Du nun alles, Kischra?“

„Ja – ja! – Sahib, hilf mir! Wir wollen sofort nachsehen, was gestohlen wurde.“

„Noch eine Frage, Kischra. Wo liegen die beiden Säle, in denen die Sammlungen sich befinden? Und – was enthalten diese Sammlungen?“

„Da weiß ich Bescheid,“ sagte Bemol schnell. „Der Balkon dort gehört zu dem einen Saal. In den Sammlungen sind die wertvollsten Stücke, etwa fünfzig altindische, mit Brillanten besetzte Schmuckstücke: Ringe, Ohrgehänge, Haarspangen, Halsketten und dergleichen.“

„Gut. Gehen wir,“ meinte Harald.

Wir betraten den Palast. –

Kischra eilte voran die Marmortreppe empor, machte dann vor einer Tür halt, die einen dicken Lacküberzug hatte und zwei Schlösser.

„Mit Eisen beschlagen, nicht wahr?“ fragte Harald. Er pochte gegen die Tür. Es war Eisen.

„Kunstschlösser!“ fügte Harst hinzu und besichtigte sie, auch mit der Lupe. „Gibt es nur diesen einen Eingang zu den beiden Sälen?“

„Nur diesen. Die anderen wurden vermauert.“

„Die Tür ist verschlossen,“ erklärte Harald. „Hat die Balkontür eine besondere Sicherung?“

„Nein.“

„Dann müssen wir von außen hinauf. Hast Du eine lange Leiter, Kischra?“

„Eine, die bis an den Balkon reicht, nicht. Aber Feuerhaken haben wir, sechs Meter lange.“

„Das genügt –“ –

Die Leiter und die Feuerhaken wurden von den Dienern herbeigeschleppt. Die Leute zeigten sich sehr eifrig. Es waren alles ältere Inder, die schon seit vielen Jahren zum Personal des Maharadschas gehörten. Kischra hatte ihnen kurz das Nötigste mitgeteilt.

Bevor Harald die Leiter emporklomm, fragte er den Palastverwalter noch:

„Du hast doch fünf Diener hier. Wo ist der fünfte? Ich sehe nur vier?“

Kischra war selbst erstaunt. Die vier Diener erklärten, Sapada – so hieß der fünfte – müsse wohl nach der Stadt gegangen sein. Man hätte ihn schon seit Stunden nicht mehr bemerkt.

Es gab ein enormes Hin und Her von Fragen und Antworten, bis Harald festgestellt hatte, daß Sapada offenbar während der Anwesenheit des falschen Fürsten sich entfernt hatte, – falls er sich überhaupt entfernt hatte, was Harst stark bezweifelte, zumal einer der Diener sich auf eine Äußerung Sapadas besann, die etwa gelautet hatte:

„Ich werde die Augen offen halten –“ – Dann hatte er den Anbau des Palastes verlassen. –

Harald hakte von der Spitze der Leiter den Feuerhaken am Geländer des Balkons fest, kletterte so auf den Balkon, warf ein Ende des mitgenommenen Taus herab und zog Doktor Bemol empor. Ich mußte an dem Tau hochklimmen, ebenso der Hausmeister. Wir waren zu schwer.

Die Balkontür hatte vergitterte Scheiben. Harst brach sie gewaltsam mit einem Handbeil auf. – Wir vier betraten den ersten Saal. Da die Fenstervorhänge geschlossen waren, schaltete ich das elektrische Licht ein. Dasselbe tat ich dann im zweiten Saal. Hier lagen in Schränken mit großen Glasscheiben die wertvolleren Stücke der Sammlung aus.

Kischra lief zu einem bestimmten Schrank hin.

„Alles geraubt – alle Schmucksachen!“ kreischte er auf.

Die Scheibe des Schrankes war zertrümmert. Die Scherben lagen auf dem Teppich.

Harst bückte sich und hielt sie einzeln gegen das Licht. Zwei handgroße Stücke wickelte er in Papier und steckte sie in die Tasche.

Dann schritt er von Schrank zu Schrank, bis er an einen ohne Scheiben kam. Es steckte kein Schlüssel im Schloß. Die Tür war aber nur zugedrückt.

Er öffnete sie. Der Schrank enthielt altindische Festgewänder. Als er die vordere Schicht von den Haken genommen hatte, schrie Kischra auf:

„Sapada – tot –“

„Ermordet!“ fügte Harst hinzu.

Das starre Antlitz mit den weit aufgerissenen Augen grinste uns aus der Tiefe des Schrankes unheimlich entgegen.

„Das weitere muß die Polizei besorgen,“ sagte Harald. „Wir dürfen den Toten nicht anrühren.“ –

Wir drei fuhren zur Polizeidirektion und meldeten dem Detektivinspektor Worbler, der erst ein halbes Jahr diese Stellung innehatte, den ganzen Sachverhalt. – Worblers Vorgänger war uns von früher her gut bekannt gewesen. Sein junger Nachfolger zeigte Harst gegenüber eine kühle Zurückhaltung. Er schien Deutschenfresser zu sein. – Nun – Harald richtete sich danach.

Als wir drei das Polizeigebäude wieder verließen, knurrte Bemol wütend: „Dieser Idiot! Er wird den Saalborg doch wahrhaftig nicht fangen!“

Wir verabschiedeten uns von Bemol und kehrten auf die Atlanta zurück.

Harst war schweigsam. Im Jachtsalon holte er die beiden Glasstücke hervor und brachte durch die bekannte Methode Fingerabdrücke zum Vorschein. Auf dem einen Glasstück den einer linken Hand, auf dem zweiten den von drei Fingern einer rechten, und zwar Daumen, Zeige- und Mittelfinger.

„Die ganze Hand, das heißt diese Abdrücke von fünf Fingerspitzen rühren von einem Manne her, die drei Finger von einer Frau,“ sagte er. – Übrigens hatte ich das ebenfalls schon erkannt.

„Also Saalborg und seine Begleiterin,“ meinte ich.

„Ja – dieses Weib! Lieber Alter, Du hörtest von Kischra, daß auch sie die Autobrille in seiner Gegenwart nicht abnahm und daß sie ihr Haar mit einem Schleier verdeckt hatte. Kischra kannte das Weib nicht. Der Maharadscha, obwohl verheiratet, soll ein großer Schürzenjäger sein. Deshalb wollte der Alte sich auch zuerst über das Weib nicht äußern. Jedenfalls war es eine Europäerin von zarter Hautfarbe.“

Unser Käpten Banfy, dem wir alles erzählt hatten, sagte jetzt:

„Vielleicht hat Sapada als einziger an der Echtheit des Fürsten gezweifelt –“

„Ganz gewiß hat er das, lieber Banfy. Vielleicht hat er gar vom Garten aus gesehen, wie die beiden die Statue herabstürzten, und ist dann in den Palast geeilt, hat an die Tür des Saales geklopft, wurde eingelassen und stumm gemacht. Übrigens ein sehr feiner Streich, dieses Zerstören der Telephonleitung durch die Statue. So konnte diese Zerstörung keinerlei Argwohn erregen und gab anderseits dem falschen Fürsten den Vorwand zur schleunigen Weiterfahrt.“

„Schade?!“ brummte Banfy. „Schade, daß dieser Saalborg nun zum Mörder geworden ist. Bisher hatte ich für den Menschen beinahe etwas Sympathie – etwas!“

„Saalborg?!“ meinte Harst sehr gedehnt. „Lieber Käpten, Sie brauchen ihr bißchen Sympathie nicht aufzugeben. Vincent Saalborg mordet nicht. Bestimmt nicht. Als ich den Toten im Schranke sah, gab ich meine erste Theorie auf, das heißt, ich wußte, daß hier Saalborg nicht am Werke gewesen war. Ich kenne unseren Freund Vincent zur Genüge. Ein Mensch, der mich sogar vor einem Attentat geschützt hat, wie Saalborg dies in Hongkong tat (vergl. „Die Spielhölle in Hongkong“), der ebenso in Pernambuco sich als wahrer Gentleman-Gauner zeigte, tötet nicht, um an seine Beute heranzukommen. Saalborg hätte diesen Plan bedeutend feiner ausgeklügelt, eben so, daß ein derartiger Zwischenfall wie Sapadas Eingreifen unmöglich gewesen wäre. – Hull bringe das Mittagessen. Sprechen wir über etwas anderes.“

3. Kapitel.

Die Juwelen der Miß Billham.

Während wir noch bei Tisch saßen, kam unser Steuermann Morris aus der Stadt zurück und brachte ein frisches Extrablatt mit, das über den Mord im Palast Paragwana unter der Überschrift:

Das Rätsel von Paragwana

ganz ausführlich berichtete und auf die von der Polizei ausgesetzte Belohnung von 1000 Pfund Sterling hinwies.

Charakteristisch für Inspektor Worbler, der diesen Bericht der Zeitung doch fraglos sofort übermittelt hatte, war der Umstand, daß Harst und ich in dem Extrablatt mit keiner Silbe erwähnt waren.

Unter diesem Bericht stand noch ein zweiter mit der Überschrift:

„Großer Juwelendiebstahl im Savoy-Hotel“.

Er lautete:

„Miß Honoria Billham, die seit vier Tagen hier im Savoy-Hotel wohnt, vermißte heute ihre Juwelen, die ein Hoteldieb ihr während ihrer Abwesenheit aus dem verschlossenen Koffer gestohlen hat. Die Polizei verfolgt bereits eine bestimmte Spur. Miß Billham ist bekanntlich die einzige Tochter des unlängst in Patna verstorbenen Generals Billham, der sich im Kriege gegen die Afghanen sehr ausgezeichnet hatte. Die Tochter hat als Porträtmalerin einen geachteten Namen und malte hier zur Zeit die Gattin und die Kinder des Gouverneurs Sir Wellerley.“

Harst hatte uns beide Artikel vorgelesen.

„Hier käme Saalborg eher in Betracht,“ meinte er nun. „Dieser Diebstahl ist Feinarbeit.“

Koch Hull trug das Geschirr ab. Wir beide und Banfy rauchten in den Korbsesseln unsere Verdauungszigarre.

Hull kam wieder die Treppe hinab, meldete:

„Master Harst, Miß Billham bittet Sie sprechen zu dürfen. Sie langte soeben in einem Ruderboot an.“

„Dann verschwinde ich,“ meinte Banfy rücksichtsvoll.

Und Miß Honoria Billham erschien.

Lächelnd trat sie ein. Sie hatte ein pikantes, leicht gebräuntes Bubengesicht, dunkles Haar und war ganz a la Sportlady gekleidet.

„Nicht wahr – eine Keckheit von mir, Sie zu belästigen, Master Harst!“ begrüßte sie uns.[2]

Sie nahm Platz. Harst bot ihr eine Zigarette an.

„Ah – Ihre berühmte Spezialmarke Mirakulum,“ meinte sie. „Ich werde sie mit Genuß rauchen.“

„Ihr Verlust scheint Ihnen nicht sehr nahe zu gehen, Miß Billham,“ sagte Harst belustigt.

„So – Sie wissen schon?! Durch das Extrablatt, nicht wahr? – Ob der Verlust mir nahe geht? Hm – etwas, zum Glück nehme ich im Leben überhaupt nichts tragisch. Gar nichts. Ich bin reich. Natürlich ärgere ich mich über diesen Spitzbuben. Es waren alles ungefaßte Diamanten, Erbstücke von meinem Vater. Nun wird dieser Gauner von Saalborg mit dem Erlös ein Schlemmerdasein führen.“

„Also Saalborg ist der Dieb?“

„Inspektor Worbler schwört darauf. Übrigens ein gräßlicher Mensch! So sehr von sich eingenommen. So ganz Beamter! Scheußlich! – Master Harst, ich habe Worbler denn auch das Wichtigste verschwiegen.“

Sie lachte klingend.

„Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil er mir abriet, mich an Sie zu wenden, Master Harst. Solch ein Blödsinn! Ich sollte gerade den Mann übergehen, der nach den Zeitungsberichten auf Saalborg Jagd macht –! Na – da kann Worbler lange warten! Gesagt habe ich ihm nicht, daß ich doch zu Ihnen fahren würde – hier auf die Atlanta. Aber getan habe ich’s!“

Diese Honoria Billham war köstlich. Ich merkte, daß sie auch Harald gefiel.

„Erzählen Sie nun mal,“ bat Harst. „Trinken Sie eine Tasse Mokka mit?“

„Welche Frage! Mit Freuden. – Also die Sache war so. Sir Wellerley hat mir ein Reitpferd zur Verfügung gestellt. Wie immer ritt ich heute um halb sieben Uhr spazieren. Auf der Straße nach Jaunpur begegnete mir ein Auto. Ein Herr und eine Dame saßen darin. Vorn –“

Sie stutzte, rief dann: „Jetzt fällt mir erst ein: es muß das Auto des falschen Fürsten gewesen sein! Es war hellgelb gestrichen, und vorn saßen der Chauffeur und ein Diener. Wenn ich das geahnt hätte! Ich hätte ihnen die Pneumatiks kaputt geschossen. Sie fuhren nämlich wie der Teufel. Mein Gaul scheute und sprang in den Graben. Ja – ich hätte geschossen! Ich schieße tadellos!“ Sie holte aus der Tasche Ihres Sportrocks einen Revolver hervor.

„Amerikanischer Krikley-Revolver, Master Harst. Erbstück von Papa. Soll ich Ihnen mal beweisen, daß ich Ihnen jedes As einer Karte herausschieße?“

Harald lächelte. „Später, Miß Billham.“

„Na gut.“ Sie steckte die Waffe ein. „Ich ritt dann weiter und kam an ein Dorf, wo gerade acht Pestleichen verbrannt wurden. – Haben Sie Angst vor der Pest? Ich nicht! Ich habe mich vor einem Jahr zum Versuchskaninchen für das neue Pestserum hergegeben – in Patna. Acht Einspritzungen bekam ich. Anderen half das Serum nicht. Mir ja. Ich habe hier schon wieder Pestkranke gepflegt –“

Hull brachte den Mokka und schenkte ein.

Dann fuhr Miß Honoria fort: „Ich schaute also zu, wie der Scheiterhaufen –“

„Kürzer!“ mahnte Harald.

„Gut. – Ich war vom Pferde gestiegen, hatte es in einem Wäldchen angebunden. Als ich hinkam, war es – futsch! Ich fand im Grase die Spur eines Männerstiefels mit Gummiabsätzen. Ich verstehe was von Fährten. Der Gummi-Kerl hatte den Gaul am Zügel weggeführt und ihn dann laufen lassen. Ich mußte anderthalb Stunden zu Fuß hinterdrein, bis ich das Pferd erwischte. Dann folgte ich der Spur des Gummi-Mannes. Die Absätze waren neu und geriffelt. Es war die reine Erdvisitenkarte. Denken Sie, die Spur lief nach einem Hügel hin, der ungefähr zwei Kilometer von jenem Dorfe ablag. Ich drang in das Dickicht ein und fand in der Ruine eines kleinen Hindutempels nach langem Suchen gut versteckt – raten Sie was?“

„Hm – vielleicht einen Koffer!“

„Bravo! Ja – einen Koffer! – Ich brach ihn auf. Und darin lagen acht Anzüge, Wäsche, falsche Bärte, Perücken und so weiter.“

Harald beugte sich vor. „Und dann?“ fragte er gespannt.

„Na – dann bin ich nach Benares zurückgekehrt – im Galopp! Ich wußte, daß Sie hier sind, daß Sie hier Saalborg zu treffen hoffen. Und ich wollte Ihnen diesen Fund melden. Ich ging auf mein Zimmer, das heißt in den Wohnsalon, wollte schnell ein Bad nehmen, sah, daß – mein eigener Koffer inzwischen aufgebrochen worden war. Ich wühlte ihn durch. Die Diamanten fehlten. Da bin ich zur Polizei gegangen, wo dieser gräßliche Worbler mich über eine Stunde warten ließ, bis er mich anhörte. Nachher hatte ich Hunger, frühstückte im Hotel und – nun schmeckt mir dieser Mokka sehr gut.“

„Was haben Sie denn Worbler verschwiegen?“

„Den Koffer und die Ruine. Beides.“

„Hm – so gut Ihnen der Mokka auch mundet, Miß Billham: es ist besser, wir nehmen ein Auto und fahren nach der Ruine hinaus.“

„Ganz einverstanden. Fahren wir! Vielleicht erwischen wir Saalborg noch. Er muß mir die Brillanten zurückgeben. Verhaften wollen wir ihn nicht. Ich liebe solche Genies – alle Genies, selbst Hochstapler. Philister und Durchschnittsware sind mir ein Ekel. Also liebe ich auch Sie, Master Harst.“

Lachend erhoben wir uns. –

Abermals nahmen wir am Bahnhof ein Auto. Abermals mußte der Chauffeur um die Stadt herumfahren.

Dann ließ Miß Honoria halten. „Von hier müssen wir zu Fuß weiter. Sehen Sie – dort jene grüne Kuppe ist unser Ziel,“ sagte sie.

Der Chauffeur sollte ein Stück in einen nahen Wald einbiegen und dort warten.

Wir schlängelten uns stets hinter Buschstreifen dem Hügel zu. Als wir dicht heran waren, kroch Honoria voran. Das Dickicht war zum Glück leicht zu passieren. Wir hatten zur Vorsicht die Pistolen entsichert in der Hand.

Nun kamen wir auf den Vorplatz des früheren Tempels. Eine Kobra hatte in der Sonne auf einem Mauerrest gelegen, glitt jetzt in das Gestrüpp.

Wir lauschten.

Alles still.

Miß Billham richtete sich auf.

„Los – vorwärts!“ flüsterte sie. Und sprang schon auf den halb eingestürzten Eingang zu.

Da – ein dünner Knall.

Honoria prallte zurück, fuhr mit der Hand zum Herzen, sank zur Seite.

In demselben Moment bekamen Harst und ich zwei gewaltige Hiebe gegen den Hinterkopf.

Auch wir waren erledigt.

– – – – – – – –

In meinen Adern raste das Wundfieber. Mein Kopf glühte. Wahnsinnige Schmerzen bohrten mir im Hinterkopf.

Zuweilen kam ich für Augenblicke zu mir. Dann erfaßte ich unklar meine verzweifelte Lage.

Ich war gebunden und geknebelt, war dazu noch an einen Felsblock oder dergleichen sitzend gefesselt.

Moderduft um mich her. Und Finsternis.

Ich hatte jede Schätzung für die Zeit verloren; hatte in den lichten Momenten nur einen Wunsch:

„Wasser – Wasser – trinken!“

Und hatte diesen Gedanken kaum zu Ende gedacht, als ich schon wieder von Fieberdelirien in das Reich der Unwirklichkeit zurückgerissen wurde. –

Dann – war es ein Traum? – dann fühlte ich eine Hand an meinem Munde.

Der Knebel war entfernt worden.

Und in der Hand war – Wasser! Und ich durfte trinken – einmal – immer wieder.

Ich hörte tappende Schritte. Sehen konnte ich nichts. Und lallte schließlich:

„Wer – wer – ist’s?“

„Ich, mein Alter –“

Die Stimme klang genau so matt wie die meine.

Und weiter fühlte ich, daß ich nicht mehr gebunden war, daß ich lang auf Steinboden lag, daß ich ein weiches Etwas als Kopfkissen hatte.

Ich schlief ein. Ich hätte so gern noch manches gefragt. Doch das Glücksgefühl, daß Harald bei mir, war so einschläfernd wie das Wiegenlied einer treusorgenden Mutter.

Ich erwachte. Der Kopf war mir freier. Ich spürte eine kalte Kompresse.

„Harald?“ fragte ich leise, matt.

Keine Antwort.

Ein eisiger Schreck durchzuckte mich.

Hatte ich nur geträumt, daß er mir aus der hohlen Hand zu trinken gegeben hatte? Wo war er – wo?!

Um mich herum noch immer Moderluft und Finsternis.

Aber – ich lag doch ausgestreckt; ich war nicht mehr gebunden!

„Harald!“ Ich rief es ganz schrill vor Ungewißheit.

Stille – nichts. –

Ich überlegte. Harald mußte doch das Wasser irgend woher geholt haben! Vielleicht war er nur kurze Zeit weggegangen!

4. Kapitel.

Unser Retter.

Ich wartete geduldig.

Wartete – fühlte den Hunger, den Durst sich steigern; wartete umsonst.

Da – was war’s gewesen? Ein Geräusch – ein Stöhnen?!

Und – waren das nicht Atemzüge?!

Ich tastete mit den Händen um mich, richtete mich auf.

Meine Rechte berührte ein Schächtelchen.

Zündhölzer!

Da – das erste flammte auf.

Mein Blick fiel auf eine Stearinkerze. Sie war in einer Spalte zwischen den Steinfliesen des Bodens festgeklemmt.

Der Docht faßte Feuer, flackerte, brannte ruhiger.

Nun hatte ich Licht.

Ich lag auf einem Graslager. Meine Jacke war mein Kopfkissen.

Dicht am Kopfende dieses primitiven Bettes stand ein großer Tonkrug; daneben lagen fünf Pakete Dauerzwieback, vier Büchsen Fleischkonserven und eine kleine Flasche[3] mit einem Patentverschluß, außerdem ein Revolver und ein großes Taschenmesser mit zwei Klingen.

Ich hob die Kerze empor.

Und ihr unruhiger Schein fiel auf ein zweites Lager an der anderen Wand dieses niederen, kleinen Gewölbes – auf ein blasses, abgezehrtes Gesicht.

Es war Harald! Harald mit verbundenem Kopf – der fest schlafende Harald!

Ich kroch taumelnd zu ihm hin, drückte die Kerze hier in eine Spalte, beugte mich über ihn.

Ja – er schlief. Ich mochte ihn nicht wecken. Ich schaute ihn an und war entsetzt über diese eingefallenen Wangen, diese dunkeln Ringe um die Augen.

Und kroch zurück, lehnte mich an die Mauer, trank aus dem Tonkrug, kaute einen Zwieback – noch[4] einen.

Und überlegte, grübelte, fragte mich immer wieder:

„Kann Harald diese Lebensmittel besorgt haben? Kann er die Zündhölzer und den Revolver, die Kerze, das Messer irgendwoher geholt haben?“

Nein – es war unmöglich! Ihm ging es ja schlechter als mir!

Ich grübelte weiter.

Wo befanden wir uns? Wer hatte uns geholfen, wer?

Es mußte sich doch jemand unser angenommen haben! Mußte bei uns gewacht haben.

Und – wer hatte mir zu trinken gegeben, wer hatte geantwortet: „Ich, mein Alter –“

Ich rief mir diese matte, leise Stimme ins Gedächtnis zurück, gelangte bald zu der Überzeugung, daß es nicht Haralds Stimme gewesen.

Ich kombinierte ganz richtig: Der Helfer hat Dich im Dunkeln getränkt, um nicht erkannt zu werden. Er hatte ja die Möglichkeit, Licht zu machen! Er tat es nicht.

Und da – da kam mir die Erleuchtung:

„Vincent Saalborg!“

Nur er konnte der Helfer gewesen sein – nur er! Und – war er’s gewesen, dann hatte er auch fraglos irgend eine Nachricht zurückgelassen, nachdem er gemerkt hatte, daß ich jetzt fähig war, Harald beizustehen.

Ich nahm das Licht, leuchtete umher.

Nichts. –

Und setzte mich wieder, grübelte wieder.

Ein neuer Gedanke: Vielleicht befand sich in meiner Jackentasche etwas Schriftliches!

Ich hob sie empor, diese mit Gras gefüllte Jacke.

Und – da lag ein weißer Zettel auf dem Boden.

Ich griff danach, las die mit Tintenstift geschriebenen Zeilen:

Verehrter Herr Schraut! Ich kam zu spät, konnte das Attentat nicht mehr verhindern. Sie beide waren verschwunden. Nur Miß Billham fand ich bewußtlos vor der Ruine liegen. Die Kugel hatte ein in der Tasche ihrer Sportjacke steckendes Metallbüchschen getroffen. Sie war durch den Prellschuß gegen das Herz noch eine Weile ohne Besinnung. Ich brachte sie, in der Maske eines Inders für sie unkenntlich, in dem Auto nach Benares, verschwand dann wieder, kehrte hierher, das heißt nach der kleinen Ruine, vorsichtig zurück, wartete die Nacht ab und suchte nach Ihnen beiden. Ich fand Sie nicht. – Ich wechselte die Maske, schlich in der nächsten Nacht wieder hierher, nachdem ich festgestellt hatte, daß Sie nicht auf Ihrer Jacht waren. Ich suchte, so, wie nur Harst und – ich suchen kann. Ich ahnte, daß man Sie in hilflosem Zustande schwer verletzt dem Tode preisgegeben hätte. Und ich entdeckte endlich außerhalb der Ruine unter einem Haufen von Steintrümmern die Steinfalltür, die in das Gewölbe unter der Ruine führte. Ich habe Sie verbunden, Ihnen Wasser gegeben. Sie beide waren an Reste von Mauerpfeilern festgebunden. Fünf Tage blieb ich bei Ihnen. Dann waren Sie, Herr Schraut, so weit hergestellt, daß ich verschwinden konnte. Ich werde die Steintrümmer so über der Falltür aufschichten, daß Sie leicht hinauskönnen. Bleiben Sie aber noch in dem Gewölbe, bis Harst ohne Gefahr und ohne Aufsehen nach Benares zurückkehren kann. Denn – ich fürchte, Sie beide werden sehr, sehr vorsichtig sein müssen! Sie werden, sobald Sie lebend wieder auftauchen, sofort neuen Attentaten ausgesetzt sein. Ich kenne die Leute nicht, die Sie töten wollten. Ich habe keinen von ihnen zu Gesicht bekommen. Ich selbst habe jedenfalls den Diener Sapada nicht getötet, auch nicht die Rolle des Fürsten gespielt. Ich stahl jedoch Miß Billham die Diamanten. Die Miß ist reich. Sie kann sie entbehren. Unsereiner will auch leben und – gut leben und für sein Alter sorgen. Meiner Ansicht war es doch der echte Maharadscha Basava Pur, der Sapada beseitigte. Weshalb, weiß ich nicht. Und weil Basava Pur Sie beide vielleicht verschwinden lassen will, seien Sie wachsam! Man hält Sie fraglos für tot. – Ich werde Benares verlassen. Harst hört noch von mir. Mag er erst mal das Rätsel von Paragwana aufklären.

Ich grüße Sie beide als Ihr Sie verehrender Wettgegner

Vincent Saalborg.

Nachschrift.

Ich selbst traue es mir nicht zu, dieses Rätsel zu ergründen. Ich gelte jetzt für Sapadas Mörder. Das ist mir unangenehm. Vielleicht stellt Harst meinen guten Ruf als Gentleman-Hochstapler wieder her. Ich wäre ihm dafür sehr dankbar. Als Detektiv leistet er mehr als ich. Als Gauner bin ich der erfahrenere. – V. S.

Dieses Schreiben, das jetzt mit so vielen anderen Dingen in unserem Raritätenschranke ruht, war in seiner ganzen Art genau so wie der Verfasser. Kein Wort zu viel; keine Selbstberäucherung; dazu zum Schluß der eigenartige Humor, – eben ganz Saalborg! –

Harald regte sich.

Ich kroch zu ihm. Er hatte die Augen weit offen.

Ein ganz schwaches Lächeln huschte über sein Gesicht.

„Wasser!“ flüsterte er.

Ich gab ihm zu trinken, erneuerte seine Kompresse.

Und er schlief wieder ein. – Ich löschte die Kerze aus, legte mich gleichfalls nieder und war bald eingeschlummert.

Dann weckte Harald mich. Er saß neben mir. Die Kerze brannte. Er hatte Saalborgs Zettel in der Hand.

„Morgen, mein Alter,“ sagte er mühsam. „Das heißt, ob es Morgen oder Abend ist, wissen wir nicht. Es geht mir besser. Da – In dieser Patentflasche ist irgend eine gallenbittere Medizin. Aber – der Kopf wird einem freier danach. Ich habe auch schon eine Konservenbüchse geöffnet und gegessen. – Trinke von der Medizin. Ich glaube, es ist ein Absud der Blätter des Tekalla-Strauches.“

Dann saßen wir und sprachen über Saalborgs Mitteilungen.

„Es wird sein Koffer gewesen sein, den Miß Billham fand,“ meinte Harald. „Aber – wer waren die Leute, die uns hinterrücks überfielen? Saalborg kennt sie nicht. Und – er lügt nicht. Wer waren sie? Wirklich der Maharadscha nebst Anhang?! Mein Alter, dieses Rätsel von Paragwana ist dunkler als je zuvor. Und wir – sind tot! Das ist das Beste daran. – Mein Kopf brennt schon wieder. Lassen wir alles Grübeln. Ich kann noch nicht klar denken. Morgen, also nach abermaligem Genesungsschlaf, wird es sich zeigen, ob wir schon fähig sind, nach Benares zu wandern. Wir werden es nachts tun, werden, falls die Atlanta noch da ist, heimlich an Bord gehen. Übrigens hat man uns total ausgeplündert. Wir haben nichts als unsere Kleider und Saalborgs Spenden. – Schlafen wir. Gute Nacht.“

5. Kapitel.

Ein ungelöstes Rätsel.

Kapitän Banfy saß mit Steuermann Morris im Jachtsalon. Vor jedem stand ein Grogglas.

„Morris!“ sagte Banfy dumpf, „ich werde zum Säufer, wenn die Geschichte so weiter geht. Ich habe Harst lieb gewonnen, und den Schraut nicht minder. Ich kann nicht glauben, daß sie tot sind. Dieser Inspektor Worbler versteht nur nicht zu suchen, dieser Äppelfatzke. Die beiden werden irgendwo gefangen gehalten.“

Morris machte gleichfalls ein trübseliges Gesicht und meinte:

„Miß Billham hat doch ebenfalls gesucht, Käpten. Man hat in der Ruine jeden Stein umgedreht, hat den Boden aufgehackt, weil man einen Keller darunter vermutete. Wir waren doch dabei, gleich am Tage, als der Inder die Miß nach Benares schaffte. – Käpten – sie sind tot!“ Er seufzte und trank sein Glas leer.

Die Tür nach der Treppe stand offen. Es war eine schwüle, gewitterschwangere Nacht.

Banfy schlug mit der Faust auf den Tisch. „Verdammt – sie leben!“ rief er. „Eine innere Stimme sagt’s mir. Ich bleibe noch acht Tage hier. Morris, morgen werden wir beide nochmals die Ruine durchstöbern.“

Koch Hull kam die Treppe hinab.

„Käpten, ein leeres Boot treibt auf uns zu,“ meldete er. „Sollen wir’s auffischen?“

„Laßt den Kahn schwimmen. Haben was anderes zu denken, Hull. – Heißes Wasser fehlt –“

Hull ging wieder an Deck, wo der Matrose Makray Wache hatte.

Sie schauten nach dem Boot aus, das mit der Strömung näherkam.

Makray äugte schärfer. „Hull, meiner Seel’, da hängt ein menschlicher Arm über den Bordrand.“

Er griff nach einem Bootshaken, lief nach achtern, da die Jacht halb hinter einer Sandbank etwas quer gegen die Strömung lag.

Der Haken dröhnte gegen die Bootsplanken, biß sich fest. Makray zog.

Hull stand neben ihm. „Zwei Männer!“ rief der Koch. „Makray – weg damit! Es werden Pestleichen sein –“

Doch – die Leichen setzen sich aufrecht. Und die eine flüsterte:

„n’ Abend, Jungs! Vorläufig leben wir noch. Brüllt aber nicht! Verstanden! Es darf niemand wissen, daß wir leben!“ –

Banfy fluchte. „Wo bleibt Hull mit dem heißen Wasser, der bummlige Kerl! Will uns verdursten lassen –“

Dann fuhr er von seinem Sitze hoch.

Wir waren in der offenen Tür erschienen.

„Da sind wir,“ meinte Harst. „Lieber Banfy, Mund zu! Sonst kriegen Sie Kinnbackenkrampf –“

Banfy packte Haralds Rechte.

„Ich wußte es ja. Ich wußte es ja. Sie leben!“ stammelte er.

Hinter uns kamen die Matrosen die Treppe hinabgestampft. Es war eine rührende Wiedersehensszene.

„Kinder,“ sagte Harst, „tut mir einen Gefallen: macht morgen und fernerhin dieselben Gesichter wie bis vor zehn Minuten! Wir müssen für tot gelten. Ihr dürft mir das Spiel nicht verderben. Setzt Euch alle. Ich werde erzählen. Nur die Wache muß an Deck.“

Makray entfernte sich zögernd.

„Verdammt, Harst, Sie sehen wie Braunbier und Spucke aus!“ meinte Banfy. „Man muß Ihnen beiden übel begegnet sein! Und Schraut ist mager wie ein Winterspatz in Old England.“

Koch Hulls Neugier schwand. „Ich werde ein feines Essen schnell herrichten,“ sagte er und ging zur Treppe. „Master Harst, worauf haben Sie wohl so den meisten Appetit?“

„Lieber Hull – auf ein saftiges Stück Fleisch und eine Brühe –“ – Hull nickte und begab sich in seine Kombüse.

Harst erzählte, nippte hin und wieder an dem Glase Malagawein, das Morris uns eingeschenkt hatte.

Und als Harald fertig war, meinte Banfy aufatmend:

„Da hat der Tod Sie beide diesmal recht nahe gestreift. – So, nun lege ich los, Master Harst. – Morris, geben Sie uns allen ein Glas Wein. – So, Jungs, nun ein herzlicher Willkommenschluck für unsere Geretteten!“

Er stürzte das Glas Süßwein hinab, verzog das Gesicht, murmelte etwas von „Säuglingsgesöff!“

„Also dann mein Garn, lieber Harst,“ begann er. „Heute vor acht Tagen verschwanden Sie beide. Um sechs Uhr nachmittags kam Inspektor Worbler mit ’nem Motorboot hier auf die Atlanta, sagte, daß ein Inder die Miß Billham gebracht hätte und daß die Miß dort an der Ruine durch Prellschuß umgesunken sei. Sie wüßte nicht, was aus Ihnen beiden geworden. Morris und ich halfen dann die Ruine durchsuchen. Auch die Miß half. Am nächsten Morgen suchten wir wieder. Sogar mit Hunden. Es hatte aber in der Nacht ein Gewitter gegeben, und die Köter versagten. Noch zwei Mal waren wir draußen in der Ruine. Auch die Dörfer wurden durchsucht. Militär half dabei. – Inzwischen war der Maharadscha von Bukar aus Simla auf eine Depesche Worblers hin hier eingetroffen. Er war seit fünf Tagen Gast des Vicekönigs von Indien in Simla gewesen.“

„Steht das einwandfrei fest?“ fragte Harst gespannt.

„Ganz einwandfrei. Sie denken vielleicht, es könnte doch der echte Fürst gewesen sein. Nein – da hat Saalborg daneben gehauen. Der Maharadscha war an dem Tage, wo Sie niedergeschlagen wurden, in Simla.“

Harald bat um eine Zigarette. Morris holte die Schachtel mit den Mirakulum.

„Nun ist die Geschichte noch dunkler,“ meinte Harst und blies tadellose Rauchringe. „Es ist ein richtiges Rätsel. – Hat Worbler nach dem gelben Auto forschen lassen?“

„Ja. Es gibt weder hier noch in den Nachbarstädten ein gelbes Auto. Die Polizei hat auch die Dame mit dem zarten, rosigen Teint gesucht, die den falschen Fürsten begleitete. Man hat alle Städte telegraphisch benachrichtigt. Nirgends ist eine Europäerin gewesen oder nachher aufgetaucht, die sich nicht gehörig ausweisen konnte. Die Polizei nimmt an, der falsche Fürst wäre Saalborg gewesen.“

„Unsinn! Niemals!“

„Das glaube ich jetzt auch, Master Harst.“

„Ist sonst noch etwas Wichtiges inzwischen geschehen?“

„Hm – nicht, daß ich wüßte. Miß Billham kam uns gestern lebewohl sagen. Sie soll den Maharadscha jetzt malen und reiste nach Bukar. Sie drängte mir 50 Pfund auf. Ich soll den besten Detektiv aus Bombay kommen lassen. Auch die Miß war überzeugt, Sie beide lebten noch.“

„Haben Sie schon nach Bombay telegraphiert, Banfy?“

„Ja – leider!“

„Oh – nicht leider! Das ist sogar sehr gut. – Hat der Detektiv geantwortet? Wie heißt er?“

„Samuel Casprill. Er hat geantwortet. Morgen mittag ist er hier.“

„So. – Dann werden Sie so tun, als hätten wir uns noch nicht wieder eingefunden. Dieses Rätsel von Paragwana ist nur zu lösen, wenn wir – tot sind! Das merkt Euch, Kinder.“

„Wir werden schweigen!“ versicherten unsere Leute.

„Schraut und ich verschwinden nachher wieder – verkleidet!“ fuhr Harald fort. „Die Atlanta geht morgen abend nach Patna. Sie tun so, Banfy, als wollten Sie das Pestgebiet verlassen. Dem Bombayer Detektiv können Sie inzwischen ja die Ruine gezeigt haben. Wir haben den Eingang zu dem Gewölbe wieder verrammelt. Wir werden in Patna an Bord kommen.“

Hull erschien mit dem Essen. Die Matrosen und Morris sagten uns Gute Nacht.

Es war mittlerweile halb zwölf geworden.

Wir aßen. Banfy trank das sechste Glas Grog. Mit einem Male rief er:

„Verdammt – ich habe doch etwas vergessen, Master Harst –“

„Und das wäre?“

„Miß Billham hat mir die kleine vergoldete Puderbüchse dagelassen, die ihr das Leben rettete. – Hier ist sie.“

Er griff in die Tasche und legte das Büchschen auf den Tisch.

„Miß Honoria wollte sie gestern ins Wasser werfen, als sie hier bei uns war, Master Harst,“ erklärte Banfy weiter. „Sie sagte, sie bewahre nie unangenehme Andenken auf. Da bat ich sie darum.“

Harst hatte das flache, runde Büchschen schon in der Hand.

Der Deckel war durchlöchert. Das Bleigeschoß steckte noch darin. Der Boden war ausgebeult und strahlenförmig eingerissen. In dem Büchschen befand sich die ebenfalls durchlöcherte kleine Puderquaste und etwas Puder.

Harald legte das Ding wieder weg, zuckte die Achseln, meinte:

„Jedes Rätsel ist zu lösen – jedes! Wir werden auch Sapadas Mörder finden.“

„Plötzlich so zuversichtlich?!“ rief Banfy verwundert.

„Lieber Käpten,“ – Harst schob den Teller weg – „jeder Verbrecher macht mal eine Dummheit – jeder! Und wenn man erst diese Dummheit kennt und sie dann sorgfältig in ihren Beziehungen zu dem Verbrechen abwägt, findet man weitere Dummheiten. Das schwierigste ist, die erste Dummheit zu entdecken. Manchmal hilft da ein Zufall –“

Er nahm eine Zigarette.

„Schraut, wir müssen mit der Toilette beginnen. – Banfy, Sie rudern uns wohl nachher an Land. Die Nacht ist dunkel und günstig –“ –

Um ein Uhr morgens verließen wir im Beiboot mit einem kleinen Bündel die Atlanta – als Inder der ärmeren Volksschichten. In der Tasche trug jeder von uns die Clementpistole – die Reservepistole aus unseren Koffern.

Wir stiegen an der Eisenbahnbrücke an Land. Und damit begann der zweite Teil des Rätsels von Paragwana, dessen Lösung ich erst in der nächsten Erzählung, auf dem Ball beim Maharadscha von Bukar bringen kann.

Der Leser muß also etwas Geduld haben. Es wird ihm nicht leidtun.

Ein Ball beim Maharadscha von Bukar.

1. Kapitel.

Samuel Casprill.

Nachdem Banfy uns mit dem Beiboot zu der Eisenbahnbrücke gelandet hatte, begaben wir uns nach dem Bahnhof und setzten uns in einen Winkel der offenen Wartehalle.

Harald hatte sich unterwegs verschiedene Male umgeschaut, hatte mir aber erklärt, er bemerke nichts Verdächtiges. Trotzdem wurde ich das Gefühl nicht los, daß uns jemand nachgeschlichen sei, obgleich ich mir nicht recht denken konnte, wie ein Spion uns von der Jacht bis zur Eisenbahnbrücke gefolgt sein könnte, da er dann gerade in einem Boot in der Nähe aufgepaßt haben mußte. Und ein Boot war dem unseren bestimmt nicht gefolgt.

„Versuche zu schlafen,“ meinte Harald leise, indem er ausnahmsweise sich eine Zigarre anzündete. Er selbst wollte also wach bleiben.

„Du wirst mithin nicht schlafen,“ flüsterte ich. „Weil Du Argwohn geschöpft hast! Sei doch ehrlich: es war jemand hinter uns her!“

Er schwieg. – Es ging auf dem Bahnhof trotz der Nachtstunde sehr lebhaft zu. Auch in der Wartehalle wechselten die Ruhebedürftigen häufig.

Ich merkte, daß Harald eine Inderin beobachtete, die ein Gesichtstuch trug. Es war also eine Mohammedanerin.

Das Weib hatte eine Art Tragekorb auf dem Rücken, setzte den Korb jetzt ab und hockte sich neben ihn nieder, lehnte sich an die Bretterwand und begann zu essen, wobei sie die Bissen Brot stets geschickt unter das Gesichtstuch schob, das nur die Augen und ein Stückchen Nase freiließ. Das Haar hatte sie mit einem dunklen Schal umwunden.

Sie saß so, daß das Licht der elektrischen Lampe sie voll traf. Sie kümmerte sich scheinbar um niemand. In dem Korbe befanden sich offenbar Hühner, die sich hin und wieder bissen und dann durchdringend aufschrien.

Haralds Blick wanderte weiter zu einem Bettler hin, der von einem braunen kleinen Jungen geführt wurde. Der zerlumpte Alte war blind. Der Junge hatte in der linken Hand einen schmierigen Sack, in dem sich gleichfalls etwas bewegte. Der Blinde und der Knabe, beides Inder, waren Lingaiten, wie man an dem farbigen, runden Mal auf ihrer Stirn sofort erkannte. –

Ich habe bereits erwähnt, daß der Maharadscha von Bukar gleichfalls Lingait war, also Anhänger jener Hindusekte, die hauptsächlich den Gott Schiwa verehren und deren Sektierergebräuche in einer mystischen Versenkung in Schiwa gipfeln. Das meiste, was über indische Mystik in Romanen erwähnt wird, ist dem Lingaitenkult entnommen. – Außer dem Mal auf der Stirn tragen die Lingaiten noch das „Linga“ als Symbol der schaffenden Naturkraft in einem silbernen Büchschen, gewöhnlich an einer Schnur um den Hals, bei sich. Das Linga, in Form eines Teiles des menschlichen Körpers, findet sich in ihren Tempeln stets in Gestalt eines geweihten großen Steines vor. – Ich erwähne dies alles, weil ich später, wo die Ereignisse sich überstürzten, den Leser nicht durch Erklärungen aufhalten will. –

Der blinde Bettler hockte sich dicht vor dem offenen Eingang der Halle nieder. Es war ein Schlangenbeschwörer, wie sich bald zeigte. In dem Sack hatten sich vier Kobras, Brillenschlangen, befunden, die jetzt nach den quiekenden Tönen einer Flöte ihre Halssäcke aufbliesen und hoch aufgerichtet mit den Köpfen hin und her pendelten.

Der Alte fand aber nur wenig Zuschauer. Der Knabe packte die Schlangen geschickt dicht unter der Haube und warf sie in den Sack zurück, ging dann mit einem Zinnteller Geld einsammeln, kam auch zu uns und erhielt ein paar kleine Münzen, murmelte einen Dank und kehrte zu dem Blinden zurück, setzte sich neben ihn und – sank plötzlich um, krümmte sich zusammen und stieß gellende Schmerzensrufe aus.

Ein Bahnbeamter erschien. Die schnell zusammengeströmte Menge verlief sich, als der Knabe wieder emporsprang und – mit dem Teller die Runde machte. Der Bahnbeamte ging davon. Die Szene war eben ein Reklametrick gewesen. Immerhin hatte der kleine Halunke doch noch einige Münzen ergattert, kaufte von einem Händler ein paar gebratene Fische, Brot und Früchte und legte alles dem Alten in den Schoß. Dann aßen sie, und – wie aßen sie! Sie mußten lange gefastet haben. –

„Die Auswahl ist schwer,“ flüsterte Harald jetzt. „Entweder das Weib mit den Hühnern oder der Blinde. Das Weib hat ebenfalls das Lingaitenzeichen auf der Stirn.“

Ich verstand. „Also ist uns doch jemand nachgeschlichen,“ meinte ich. „Ich wußte es ja!“

„Das merkwürdige dabei ist, daß die Person uns erst von der Eisenbahnbrücke an folgte, mein Alter. Überlege Dir: der Spion, ob Weib, ob Mann – denn in der Finsternis sah ich nur einen dunklen Schatten, kann unmöglich beobachtet haben, wie unser Beiboot von der Jacht abstieß. Dazu ist es zu finster. Und doch: der Spion erwartete uns an der Brücke! – Begreifst Du das?“

„Nein –“

„Es gibt auch nur eine einzige Erklärung dafür: die Optik!“

„Optik –?!“

„Ja – ein vorzügliches Fernglas! – Wenn der Spion sich am Ufer der Ankerstelle der Atlanta gegenüber postiert hatte, konnte er mit einem guten Nachtglas, wie es auf Schiffen gebraucht wird, die Atlanta erkennen, konnte auch das Beiboot als sich vorwärtsbewegenden Fleck wahrnehmen, konnte nachher uns voraus zur Brücke eilen.“

„Sehr richtig!“

„Alle anderen Leute, die nach uns die Halle betraten, waren harmlos. Nur das Weib und der angeblich blinde Alte nicht. Das Weib heuchelt nur Teilnahmlosigkeit gegenüber den Menschen, die hier auf den Bänken sitzen, und der Alte ist nicht blind, wie mir zwei Handbewegungen bewiesen. Beide sind Lingaiten, [5]der Eingeborenenstaat Bukar zählt viele Lingaiten unter seinen Bewohnern, noch mehr die gleichnamige Hauptstadt. Und in dieser Hauptstadt, lieber Alter, liegt der Kern des Rätsels von Paragwana verborgen, behaupte ich, dort befinden sich diejenigen, die uns ans Leben wollten und mit denen wir abrechnen werden.“

Ich war überrascht. Ich fühlte aus den letzten Sätzen heraus, daß das Rätsel von Paragwana für Harald doch nicht mehr unlösbar war, wie er bisher sich den Anschein gegeben hatte.

„Du hast eine Spur entdeckt?“ fragte ich schnell, weil ich hoffte, er würde mitteilsam sein.

„Spur?! – Nein, das nicht. Aber einen Widerspruch. – Lassen wir das jetzt aber ruhen. Wir müssen unbedingt diesem Spion, ob Mann ob Weib, entgehen. Vorläufig bleiben wir hier. Du kannst aber im Stationsgebäude Dich erkundigen, wann ein Dampfer stromabwärts nach Patna fährt. Die Eisenbahn werden wir kaum benutzen können.“

Ich kehrte nach zehn Minuten mit dem Bescheid zurück, daß um fünf Uhr ein Dampfer vom Albert-Kai abginge.

Es war jetzt drei Uhr morgens.

Ein Zug lief ein. Das Weib mit den Hühnern verschwand hastig.

„Schnell – gib acht, ob sie mitfährt,“ flüsterte Harst.

Ich schlenderte hinterdrein. Doch – sie war wie in den Erdboden gesunken, war weg. Ich suchte überall, fand sie nicht. Die Sache war mehr als rätselhaft – ein neues Rätsel.

Schließlich betrat ich die Halle wieder. Und – Harst war auch weg; ebenso der „Blinde“ und der Knabe.

Ich setzte mich. Nach einer halben Stunde kam Harald, rauchte sich eine Mirakulum an und – schwieg.

Ich erzählte von meinem Mißerfolg.

Er schwieg weiter. So verging eine weitere halbe Stunde.

Draußen wurde es hell. Das Gewölk war davongezogen; der Morgen graute.

Harst nahm unser Bündel.

„Zum Dampfer, mein Alter!“ meinte er. „Jetzt wird es den Spionen nicht so leicht werden, unbemerkt hinter uns zu bleiben.“

Wir schritten die Straße entlang, schauten uns häufiger um, entdeckten niemand, der uns verdächtig vorgekommen wäre.

„Wo blieben der Alte und der Knabe?“ fragte ich, als wir uns sicherer zu fühlen begannen,

„Sie benutzten den Zug.“

„Also harmlose Leute –“

„Ja. Ich folgte Dir, weil ich schon ahnte, daß doch das Weib die „richtige“ gewesen. Sie hatte nämlich so kleine Füße in den offenen Sandalen, wie keine Inderin sie besitzt, sozusagen überzüchtete Füße. Ich bemerkte das erst, als sie um die Ecke der Halle bog. Und dann sah ich Dich nach ihr Ausschau halten, lief schnell von der anderen Seite um das Stationsgebäude herum. Wir hätten sie sehen müssen, wenn sie den Bahnhof etwa verlassen hätte. Und – den Zug hat sie ebenfalls nicht benutzt. Ich schlenderte auf und ab, bis – ein Beamter aus dem Waschraum für Frauen den Hühnerkorb herausbrachte und ich dann hörte, daß der Korb herrenlos sei. Scheinbar hatte ihn ein Weib dort vergessen – scheinbar! Da – ging mir ein Licht auf.“

„Mir geht es ebenfalls auf: der Spion bat die Verkleidung gewechselt – im Waschraum –“

„Das hat er. Und den Hühnerkorb brauchte er nicht mehr. Übrigens war nicht ein einziges Huhn darin.“

„So?!“

„Ja – nicht eins! Der Spion muß die Tiere also noch bei sich haben, denke ich. Vielleicht waren sie ihm zu wertvoll, sie preiszugeben, obwohl ein Spion, der uns nachgeschickt worden ist, kaum mit dem Gelde sparen dürfte. Dieser Punkt ist mir noch unklar und beunruhigt mich etwas.“ –

Der Dampfer „Viktoria“ gehörte einer englischen Reederei. Wir nahmen die billigsten Plätze auf dem Vorderdeck. Der Andrang war sehr lebhaft. Die Pest war in Benares jetzt so gut wie erloschen und der Schiffsverkehr wieder frei gegeben.

Wir saßen auf den Deckplanken, mit dem Rücken an die Reling gelehnt. Um uns her lärmten Kinder, schwatzten Erwachsene, alles Inder. Neben uns kauerte ein junger Inder mit spärlichem Bart und schnitzte eifrig an einem Elfenbeinstück weiter; zwischen seinen untergeschlagenen Beinen standen drei reizende Elfenbeinelefanten.

Der Dampfer fuhr ab.

„Schlafen wir jetzt!“ meinte Harald flüsternd. „Ich bin zum Umsinken müde!“

Ich schloß die Augen. Als ich gerade halb eingeschlummert war, hörte ich plötzlich deutlich dasselbe Kreischen sich zankender Hühner wie vorhin in der Halle.

Ich riß die Augen auf. Auch Harst hatte sich im Nu ermuntert.

Wir blickten uns argwöhnisch um. Nur eine Ziege stand in der Nähe. Daneben saß ein altes Weib, hielt sie am Stricke fest.

Und dann – dann kam die Überraschung.

Der Elfenbeinschnitzer murmelte in tadellosem Englisch, allerdings dabei gegen das Übel des Stotterns ankämpfend:

„Master Harst, Sie gestatten, daß ich mich vorstelle: mein Name ist Samuel Casprill. Kapitän Banfy dürfte Sie auf mein Eintreffen vorbereitet haben. Er hat ja an mich nach Bombay depeschiert, und meine Frau hat zurückdepeschiert, daß ich heute mittag mich auf der Atlanta melden würde. Gleichzeitig telegraphierte sie postlagernd an mich nach Allahabad, wo ich gerade eine kleine Sache zu erledigen hatte. So konnte ich denn schon gestern abend hier sein, konnte mit Hilfe meines Glases beobachten, wie ein leeres Boot mit zwei Leichen –“

„Ah so – dann waren Sie das Weib mit den Hühnern,“ fiel Harald ihm ins Wort. „Dann – haben Sie die Hühnerstimmen nachgeahmt – wie jetzt soeben auch!“

„Das ist allerdings so, Master Harst. Ich verfüge über manche Fähigkeiten. Ich verfolgte Sie vom Bahnhof bis hierher. Ich saß auf dem Schubkarren, den der Dienstmann schob, – unter den zerrissenen Decken. Der Scherz kostete mich fünf Rupien.“

„Weshalb sprachen Sie uns nicht schon in der Halle an?“ fragte Harald kurz. „Und – was wollen Sie hier auf dem Dampfer? Ihre Mission ist doch beendet. Sie wissen, daß wir leben, und ich hätte ihnen in der Halle Ihr Honorar bezahlen können. Wir brauchen Sie nicht weiter, Master Casprill.“

„Oh – Sie sind etwas schlechter Laune! Weshalb?! Honorar beanspruche ich nicht. Ich habe in Patna zu tun – als Detektiv.“

„So – in Patna?“ Das klang schon liebenswürdiger.

„Ja. Es ist dieselbe Sache, die ich in Allahabad bearbeitete. Die Spur weist nach Patna. Ich brauche kein Geheimnis daraus zu machen: ich bin hinter einem europäischen Gauner her, aber – es ist nicht etwa Vincent Saalborg, Master Harst. Nein, als Sie in Pernambuco waren, wo sich doch auch Saalborg aufhielt, stahl „mein“ Mann in Allahabad dem Großkaufmann Braxler eine Perlenkette, wie es keine zweite auf der Welt gibt.“

„Also vor einem Monat etwa?“

„Nein, es sind genau 35 Tage her –“

Samuel Casprill schnitzte weiter an dem Elfenbeinstück, schaute gar nicht auf. Niemand achtete auf uns drei. Dieser Casprill war fraglos recht tüchtig in seinem Fach.

„Sie gefallen mir,“ meinte Harald nach kurzer Pause. „Meine Müdigkeit ist verflogen. Erzählen Sie doch mal von dem Perlenraub.“

2. Kapitel.

Die Nichte.

„Gern. – Nur – ich bin durch Braxler über einzelne Punkte zur Verschwiegenheit verpflichtet worden, darf gewisse Namen nicht nennen, da eine Verwandte Braxlers im Verdacht steht, dem Diebe geholfen zu haben. – Diese Dame war bei Braxler damals zum Besuch. Sie spielte stets die Männerfeindin, bis Braxler sie eines Tages im Jodwira-Park zufällig mit einem jüngeren Herrn zusammensah, der recht stattlich war und mit dem die Dame ziemlich vertraut zu sein schien. Braxler, ein älterer Mann, verheiratet und selbst Vater zweier Töchter, wollte seine Nichte erst – ach so, nun habe ich’s verraten, – es ist seine Nichte, – er wollte sie also zuerst zu Rede stellen, ließ die Sache dann aber auf sich beruhen und – vermißte am folgenden Tage die Perlenkette, die er in seinem Arbeitszimmer in einem Schranke aufbewahrte. Ein Diener hatte den Dieb, der durch das Fenster am hellen Nachmittag vom Garten aus eingestiegen war, gesehen. Der Dieb bedrohte den Inder mit einem Revolver und entwischte. Der Diener beschrieb den Dieb, und Braxler merkte so, daß es derselbe blondbärtige Europäer gewesen, der mit seiner Nichte im Parke auf und ab gegangen war. Er berief mich nach Allahabad, und vor fünf Tagen ermittelte ich, daß die Nichte postlagernde Briefe nach Patna geschickt hatte. Ein zerrissener Briefumschlag gab mir diesen Fingerzeig. Braxler ist reich und wollte und will seine Nichte nicht öffentlich bloßstellen. So wurde denn der Diebstahl bisher geheim gehalten. Ich bitte Sie deshalb auch, die Geschichte diskret zu behandeln, meine Herren. In Patna hoffe ich den Dieb wiederzufinden. Da dieser Besuch in Benares für mich keinen Umweg bedeutete, wollte ich –“

„Schon gut, Master Casprill. Dieser Fall interessiert mich nicht. Er liegt ja ganz klar. – Wir werden nun schlafen. Später plaudern wir weiter –“ –

Aber – als wir nur ein paar Stunden erwachten, war unser Samuel nicht mehr da. Wir entdeckten ihn nirgends. Da der Dampfer inzwischen zweimal angelegt hatte, konnte er ihn ganz gut verlassen haben, wie Harald betonte.

Wir vergaßen Casprill als unwichtige Episode, langten am folgenden Morgen in Patna an, das wir von früher her kannten, und bemerkten auch die Atlanta, deren große Geschwindigkeit genügt hatte, den Dampfer zu überholen. Sie ankerte dort, wo Harst es gewünscht hatte, nämlich etwas außerhalb der Stadt neben einem kleinen, bewaldeten Inselchen.

Patna liegt auf dem rechten, sehr hohen Gangesufer. Der heilige Strom ist hier bereits stellenweise eine halbe Meile breit.

Das Inselchen befand sich außerhalb der Fahrrinne mehr nach dem linken Ufer zu und war von Sandbänken umgeben, zwischen denen natürliche Kanäle sich hinzogen, deren Breite und Tiefe für die Atlanta genügten.

Nachdem wir festgestellt hatten, daß niemand uns gefolgt war, bestiegen wir außerhalb der Stadt ein Boot, in dem die Ruder lagen, und näherten uns der Jacht von einer Seite aus, die es jedem Spion unmöglich machte, vom Ufer aus zu beobachten, wo wir geblieben waren.

Auf der Atlanta erregte unser Erscheinen allgemeine Freude. Wir wechselten nun die Verkleidung, verwandelten uns in zwei mohammedanische Inderinnen mit Gesichtstüchern, ruderten nach Patna hinüber, ketteten das Boot an der alten Stelle an und begaben uns nach dem Postamt.

Harald rechnete nämlich damit, daß Samuel Casprill ebenfalls erst eine andere Maske nutzen und dann hier nach postlagernden Briefen unter derselben Chiffre wie die, die er auf dem zerrissenen Umschlag in Allahabad gefunden, sich erkundigen würde.

Doch – es erschien niemand. Wir warteten zwei Stunden. Dann ließ Harst sich bei dem Vorsteher des Postamts, einem Engländer, melden, der sehr verwundert war, was wohl zwei Weiber von ihm wünschten.

Harst gab sich zu erkennen. Der Beamte war die Zuvorkommenheit selbst. – Wir kannten die Chiffre nicht. Der Beamte erklärte jedoch, postlagernde Sendungen seien hier so selten, daß die Schalterbeamten sich fraglos besinnen würden, falls Briefe unter derselben Chiffre häufiger abgeholt worden wären. Er ließ uns in seinem Dienstzimmer allein und kehrte nach fünfzehn Minuten mit der Mitteilung zurück, vor etwa fünf Wochen seien allerdings fünf bis sechs Briefe aus Allahabad unter der Chiffre Ch. R. O. hier eingetroffen und von einem Herrn mit dunklem Teint und schwarzem Spitzbart, offenbar einem Eurasier oder einem sehr hellhäutigen Inder in europäischer Kleidung, abgeholt worden.

Harst hatte dem Postvorsteher bisher verschwiegen, weshalb ihn diese Briefe interessierten. Erst als dieser nun beiläufig erwähnte, er habe bis vor einem halben Jahre das Postamt in Allahabad verwaltet, vertraute Harald sich ihm völlig an.

Ich muß noch bemerken, daß ich selbst nicht geahnt hatte, daß Harst an die Perlenkette des Großkaufmanns Braxler noch irgendwie gedacht hätte. Er hatte nichts mehr über diese Angelegenheit erwähnt, und ich war deshalb recht überrascht, als er mir erst dicht vor dem Postamt erklärte, was er hier vorhätte. Ich habe also auf der vorigen Seite mit gutem Recht geschrieben, „wir vergaßen Casprill als unwichtige Episode sehr bald“. Ich wollte dem Leser hierdurch nur eindringlich vor Augen führen, wie gut Harst seine wahren Gedanken und Absichten stets zu verheimlichen weiß. Es macht ihm Freude – und das ist eine seiner Schwächen, mit seinen Trümpfen stets ganz unerwartet herauszurücken. –

Der Beamte machte ein sehr zweifelndes Gesicht, als Harst die Nichte Braxlers erwähnte.

Und dann – dann kam der erste starke Knalleffekt, auf den Harald aber wohl vorbereitet gewesen war.

„Braxler hat nur eine Nichte, Master Harst,“ sagte der Postvorsteher lächelnd. „Ich habe in den Zeitungen von Ihrem Verschwinden gelesen, und ich weiß daher, daß Sie diese Nichte kennen. Weil Sie sie kennen, werden Sie Samuel Casprills Verdacht geradezu widersinnig finden. Die Nichte ist nämlich Miß Honoria Billham, die Tochter des Generals Billham, dessen Schwester wieder die Gattin Braxlers ist. Miß Billham erfreut sich bei all ihren Extravaganzen eines so tadellosen Rufes, ist eine so gesuchte Porträtmalerin und so reich, daß sie es wahrhaftig nicht nötig hat, sich mit Gaunern einzulassen. Ein solcher Gedanke ist albern. Wer weiß, wie der Detektiv Casprill auf diesen Unsinn gekommen ist.“

„Oh – den Eindruck eines oberflächlichen, nicht gewissenhaften Menschen machte Casprill keineswegs auf mich,“ meinte Harst, während ich ganz regungslos dasaß und in meinem Hirn die durch den Namen Honoria Billham aufgescheuchten Gedanken eine wahnsinnige Hetzjagd veranstalteten.

Dann klopfte es. Ein Diener meldete dem Postvorsteher, daß Mistreß Samuela Casprill ihn in einer dringenden Sache in Anwesenheit der beiden Inderinnen (das waren wir!) sprechen müsse.

Und Samuela Casprill kam. – Schade, daß ich hier keine Photographie dieser grauhaarigen, rotnasigen, kneiferbewaffneten, aufgedonnerten Vogelscheuche einfügen kann.

Sie – oder er – kam, ballerte die Tür ins Schloß, verbeugte sich tadellos – als Herr – und sagte stotternd und vergnügt uns anblinzelnd:

„Freut mich, Sie wiederzusehen, meine Herren. Dachte mir, daß ich Sie hier treffen würde. Ein Harst wird doch eine Perlenkette nicht vernachlässigen! Ausgeschlossen!“

Er setzte sich, der Postvorsteher lachte jetzt, daß ihm die Tränen über die Backen liefen.

„Mr. Casprill, Sie sehen wie ein Schwiegermutter-Komiker aus!“ rief er, nach Luft schnappend.

Casprill zuckte die Achseln. „Geschäft – Beruf – nichts weiter! Ich habe –“

Harald unterbrach ihn. „Die Nichte ist also dieselbe Miß Billham, die wir in Benares kennen lernten, lieber Casprill?“

„Aha – der Herr Postmeister hat es Ihnen schon gesagt. Ich sah voraus, daß Sie den Namen hier erfahren würden.“

Er holte aus seinem Riesenpompadour die illustrierte indische Zeitschrift „India-Basar“ hervor, schlug sie auf und zeigte auf eine Illustration, auf eine Gruppenaufnahme, unter der gedruckt stand:

Feier der Silberhochzeit des Inhabers der Weltfirma Thomas Braxler u. Comp. und seiner Gattin Helena, geborenen Billham.

Unter den einzelnen Personen befanden sich die Namen und die Titel.

Casprill zeigte auf einen Herrn.

„Hier – Master Longgreel, jetzt Postvorsteher in Patna; – hier Miß Billham, Nichte Mr. Braxlers und Tochter des berühmten Generals –“

Longgreel rief: „Stimmt – ich war schon hierher versetzt, als ich an der Feier teilnahm –“

Casprill erhob sich. „Behalten Sie das Blatt nur, Master Harst. Ich brauche es nicht mehr. – Ich muß mich verabschieden. Vielleicht auf Wiedersehen in Bukar. Habe hier noch allerlei zu erledigen –“

Und – weg war er. Die Tür schnappte hinter ihm ins Schoß.

Dann passierte etwas sehr Seltsames:

Ich hörte, daß Casprill den Schlüssel, der von draußen im Schloß steckte, umdrehte!

Und als ich es hörte, hatte Harst schon einen Satz nach der Tür getan.

Sie ließ sich nicht öffnen.

Er rannte zum Fenster. Aber wir befanden uns im ersten Stock, und das Postamt hatte ein sehr hohes Hochparterre.

Harald drehte sich um, schaute mich eigentümlich an und sagte dann zu uns Longgreel und mir:

„Dieser Mensch bringt mich um! Es war – Vincent Saalborg!“

Er nahm wieder Platz.

Longgreel und ich sagten gar nichts. Wir waren eben sprachlos – vollständig sprachlos!

Harald zeigte auf den Umschlag der illustrierten Zeitschrift. Da war mit lila Stempel aufgedruckt:

Cafee Bristol

Benares

Abdullah-Street 16.

Dann schlug Harald den Deckel zurück. Und – da lag ein Zettel mit Saalborgs energischer, schmuckloser Schrift bedeckt:

Verehrtester Master Harst! Nachdem Sie beide glücklich aus der Reihe der Toten in die der Lebenden zurückversetzt waren, fand ich – wirklich zufällig – im Cafee Bristol diese Gruppenaufnahme und in einer anderen Nummer dieses illustrierten Blattes einen Artikel über den Perlendiebstahl bei Braxlers. Ich fuhr nach Allahabad, spielte dort bei Braxlers Harald Harst, fragte Braxler, der den Diebstahl tatsächlich durch den – mir gänzlich unbekannten – Detektiv Casprill hatte untersuchen lassen, gehörig aus, fand die Briefumschlagschnitzel im Müllkasten, kehrte nach Benares zurück und kam gerade noch zur rechten Zeit, um Kapitän Banfy zu beobachten, wie er die Depesche an Casprill aufgab. Als Matrose der Jacht verhinderte ich drei Minuten später ihre Absendung, verlangte sie zurück und änderte den Text, indem ich Antwort nach Kalkutta an Master Banfy, Hotel Westminster, verlangte. – Sie verstehen: der echte Casprill sollte in Bombay bleiben, denn[6] seine Antwortdepesche mußte ja als unbestellbar an ihn zurückgehen. Ich fälschte die Antwort, die Banfy erhielt, spielte selbst den Telegraphenboten und all das nur zu dem Zweck, um in Ihnen allmählich denselben Verdacht zu wecken, den ich hegte, nachdem Braxler mir als Harst von seinem Argwohn gegen Honoria Billham Mitteilung gemacht, den er aber dem echten Casprill gegenüber aus Familienrücksichten verschwiegen hatte, weshalb der echte Samuel auch unverrichteter Sache nach Bombay abdampfen mußte.