Hauptmenü

Sie sind hier

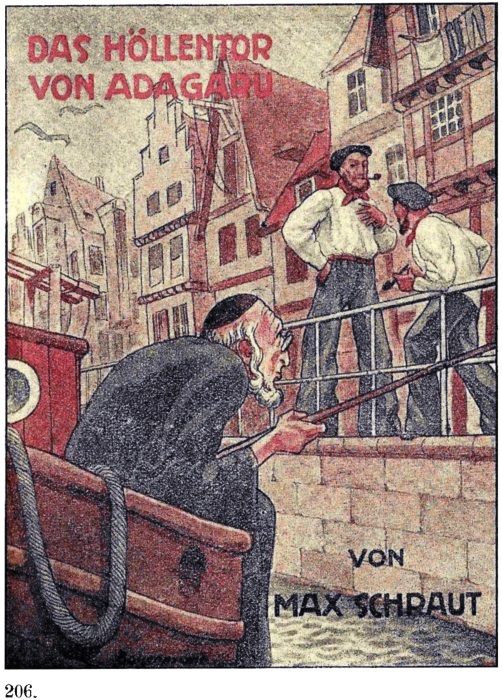

Das Höllentor von Adagaru

Harald Harst

Aus meinem Leben

Band: 206

Das Höllentor von Adagaru.

Erzählt von

Max Schraut

Verlag moderner Lektüre G. m. b. H.

Berlin SO 16, Michaelkirchstraße 23a

Nachdruck verboten. – Alle Rechte, einschl. das Verfilmungsrecht, vorbehalten. – Copyright 1927 by Verlag moderner Lektüre G. m. b. H., Berlin.

Druck: P. Lehmann, G. m. b. H., Berlin SO 16.

1. Kapitel.

Das Vorspiel.

Amsterdams Judenviertel …

Der holländische Maler van Gogh[1] hat dieses malerischste aller Ghettos in einer Reihe von Bildern in packender Naturtreue dargestellt, und der Schriftsteller Gustav Meyrink[2] wieder hat in seinem okkultistischen Roman „Das grüne Gesicht“ die poetischste und doch realistischste Schilderung dieses Gewirrs von Gassen, Gäßchen, freien Plätzen mit uralten Kirchlein und zahllosen Grachten (Kanälen) gegeben.

Schon zweimal habe ich selbst Gelegenheit gehabt, meine Leser in das gemütliche und doch vom heißen Pulsschlag des Erwerbstaumels durchlebte Amsterdam zu führen.

Heute zum drittenmal … –

Da liegt in dem scharfen Winkel einer Gracht ein uralter morscher Frachtkahn, den ein Pfiffikus von Kaftanträger gekauft und sich wohnlich hergerichtet hat. Auf dem Deck hinten wachsen in Kübeln und Kästen Blumen und wilder Wein und bilden eine Laube, die den weißhaarigen, krumm von der Last der Jahre zusammengeduckten Greis vor den Blicken aus den Fenstern der engbrüstigen Häuser gegenüber leidlich schützt.

Über dem Kahn, der ganz dicht am gemauerten Ufer vertäut ist und sich scheu und ängstlich in diesen Winkel aus Scham vor der eigenen Erbärmlichkeit verkrochen zu haben scheint, erhebt sich die rückwärtige Mauer einer Käsefabrik – eine grau-rötliche Wand, auf der man in Riesenbuchstaben lesen kann, daß Pommerpanns Holländer Käse der allerbeste sei. In dieser Mauer glotzen wie schwarze Augen unregelmäßig angebrachte Fensteröffnungen ins Weite. Ihnen entströmt Jahr für Jahr ein stets derselbe herb-säuerlicher Käsegeruch und vermischt jetzt im September seine atembeklemmenden Duftwellen mit dem Gestank der im Grachtwinkel rings um den Wohnkahn zusammengetriebenen faulenden Äpfel, Birnen, Pflaumen, toten dicken Katzen und widerlichen Küchenabfällen.

Dieser ausrangierte Frachtkahn liegt hier noch nicht allzulange, kaum zwei Wochen. Und Pinkus Aronsohn, der Eigentümer dieser schwimmenden Behausung, hat denn auch bei den Nachbarn noch nicht ganz an neugierigem Interesse eingebüßt. Besonders sind es die Kinder, die den alten würdigen Hebräer von drüben, wo ein ganz schmales Gäßchen auf die Gracht mündet, noch immer wie ein Wundertier anstarren, ohne ihn freilich zu belästigen, denn hier im Judenviertel hat man noch Achtung vor dem Schnee des Alters und den Runen der Jahrzehnte eines hart durchkämpften Daseins. –

Es ist zehn Uhr vormittags. Pinkus Aronsohn sitzt mit herabbaumelnden Beinen auf dem Rande seines Kahnes, gehüllt in seinen fettigen schwarzen Kaftan, auf dem weißen Haupt ein schwarzseidenes Käppchen, auf der scharfen Hakennase eine Nickelbrille, und … angelt …

Eine lange Haselnußrute, aus drei Teilen mit Hilfe von Blechhüllen zusammengesetzt, reicht fast über die Gracht bis zum Gäßchen hinüber. Wenn ein Boot vorbeikommt, die meisten mit Käsekisten, Lumpen- oder Papierballen, hebt der Alte die Rute und erneuert den Köder am kleinen Haken: sich windende arme Regenwürmer, die einen der zahlreichen Aale anlocken sollen, denn in dem sumpfigen Grunde der Kanäle finden die schleimigen schlangenähnlichen Allesfresser übergenug Nahrung. Immerhin ist ein Regenwurm auch für sie Delikatesse.

Pinkus hat gerade einen armlangen Aal aus der trüben Flut hervorgeholt, als er drüben am Ufer, wo das Gäßchen durch ein rostiges Gitter von der Gracht getrennt ist, zwei ältere, sonnverbräunte Matrosen stehen sieht. Der größere der beiden macht eine Handbewegung, die niemand auffallen kann, wiederholt sie und gibt acht, ob Pinkus aufmerksam geworden ist. Der legt gleichfalls die gespreizten Finger der Linken auf das Herz, bringt dann den Aal in Sicherheit, steckt einen neuen Wurm an den Haken und wirft Schnur und Haken mit weitem Schwung über die Gracht. Der Haken mit der Sehne verwickelt sich im Gitter, und der kleinere Matrose, der mit seinem schwarzen Bart und seiner untersetzten Figur an einen Spanier erinnert, löst gefällig den Haken vom Eisen und … spießte neben den Regenwurm schnell und gewandt ein Zettelchen auf, nicht größer als eine Briefmarke.

Schnur und Haken fliegen zum Kahn zurück, und der Alte mit seiner Angelrute verschwindet in seiner Laube, deren Weinranken bereits in bunten Farben schillern, – wie das Gesicht eines Fieberkranken sich rötet, bevor das innere Feuer den siechen Leib vielleicht völlig zerstört.

Pinkus entfaltet das achtmal zusammengelegte Zettelchen und liest die wenigen Zeilen.

Pinkusleben, Se san e Mann von grauße Vürsicht. Güt so, sehr güt so. Hüste Se drei Mol laut, wann’s Se hoben nix bemörkt e was Verdachtges. Und dann kümme Se gefohre mit de Boot ßu de Kneipe von Schmuhl Zinknagel. Wickeln Se e Klümpche Erd in dissen Zettel und tun Se ihm schmoißen im Wasser.

Pinkus lächelt, schaut nochmals die kritzliche Schrift an und wirft den Zettel in den dreckigen Kanal, klettert in den kleinen Nachen hinab, ergreift das brüchige Ruder, das unten gleich einen Eisenhaken – als Bootshaken – hat und fährt davon, landet wenige Minuten drauf an einer Wassertreppe, kettet den Nachen an und betritt durch eine schwarz verfärbte Eichentür ein baufälliges Häuschen, in dem sich nach der Straße zu die Schifferkneipe mit dem einladenden Namen „Zum toten Holländer“ befindet. Ob hiermit der Fliegende Holländer, das berüchtigte Seegespenst, oder dessen Kapitän oder gar ein überreifer Holländer Käse gemeint ist, – die Frage bleibt offen. Dem Gestank in dem winzigen Schankraum nach zu urteilen, dürfte der Käse gemeint sein.

In der Schenke weilen zurzeit nur zwei Matrosen, der jüdische dicke Wirt und einige hundert herbstmatte Fliegen, die taumelnd in die Schnapsgläser der beiden Seefahrer fallen, weil der süße Pfefferminzduft sie anlockt.

Pinkus tritt ein, nickt dem Glaubensgenossen Zinknagel hoheitsvoll zu und holt unter dem Kaftan ein Netz mit dem vorhin geangelten Aal hervor.

„Nu – wölle die Herre käufe?“ wendet er sich an die Seeleute.

Schmuhl Zinknagel wackelt näher und mustert aus pfiffigen Äuglein den Aal, die Matrosen und den weißbärtigen Greis.

Diese Musterung beantwortet einer der Jan Maate mit einem wütenden Fluch.

„In drei Teufels Namen, mach’ die Tür zu, Schmuhl … Es zieht!“

Da grinst der Kneipwirt befriedigt, geht zum Eingang, schließt die Tür von innen ab und dreht sich um. Pinkus sitzt bereits am Tische der Matrosen, Schmuhl nimmt gleichfalls Platz, und die vier stecken die Köpfe zusammen.

Wohl eine Viertelstunde erstirbt das hastige vorsichtige Flüstern nicht. Dann schiebt der eine Matrose dem Kneipwirt eine größere Banknote hin, und die vier erheben sich und verschwinden im Nebenraum, wo eine steile Treppe mit ausgetretenen Stufen, die mit rostigem Zinkblech benagelt sind, in die zwei oberen Stockwerke gradlinig hinaufläuft – eine wahre Hühnerstiege wie in allen alten Amsterdamer Häusern, in denen man keine Treppenabsätze kennt. Zu beiden Seiten der Treppe dient ein fettiger Strick, durch eiserne Ösen gehalten, als Geländer.

Die vier klettern bis zum Dach empor. Schmuhl hebt die Dachluke neben dem dicken Schornstein, und die Seeleute klettern hinaus, hocken auf einem Brett neben dem Schornstein und können von hier aus in den breiten Oranje-Kanal hinabblicken, wo eine Menge Segler und Dampfer am Kai liegen.

Der eine zieht ein tadelloses Fernglas aus der schmierigen Bluse und richtet es, sich sorgsam hinter dem Schornstein deckend, auf einen schlanken Schoner, an dessen Heck die portugiesische Handelsflagge unter vereinzelten Windstößen sich bläht.

Der Schoner trägt, durch das Glas deutlich zu erkennen, am Bug den Namen Goa. Es ist ein neueres eisernes Schiff von etwa 900 Tonnen. Die besondere Bauart des Hecks verrät, daß die Goa einen Hilfsmotor besitzt.

An Bord herrscht eine Sauberkeit, die für einen portugiesischen Frachter beinahe auffallend ist.

Auf der Vorderluke sitzen vier malaiische Matrosen in breiten blauen Schifferbuxen, mit dunkelroten malerischen Hemden und flachen heimatlichen Hüten aus Wurzelgeflecht. Sie rauchen und schwatzen, während ein fünfter, die Deckwache, in der prallen Sonne mittschiffs auf und ab schreitet.

Am Heck wieder lehnt ein junges, weißgekleidetes Mädchen neben dem Steuer am Kompaßblock und hält einen Kopierrahmen gegen die Sonne. Vor ihr liegt an einer Kette ein schwarzer zahmer Panther, dessen blankes Fell wie mit Fett eingerieben glänzt.

Der Matrose schiebt sein Glas in die Bluse zurück und sagt zu seinem Kameraden:

„Ich glaube, es lohnt …“

Sie kriechen wieder durch die Luke abwärts, und gleich darauf führt Schmuhl Zinknagel die beiden in die nächste Gasse zum Heuerbas Termitten, dessen Geschäft augenblicklich miserabel geht, weil der Bedarf an seebefahrenem Volk jetzt das Angebot um das Dreifache übersteigt.

Termitten, noch dicker als Schmuhl, sieht flüchtig die Papiere der beiden Matrosen durch und schiebt Schmuhl den Vermittlerlohn hin. Daß die Papiere echt sind, ist nicht anzuzweifeln. Ob sie auch den beiden Jan Maaten gehören, ist eine andere Sache.

„Kommt mit,“ grunzt der Heuerbas, und die drei schlagen den Weg nach dem Oranje-Kai ein, gehen an Bord der Goa und betreten die im niederen Heckaufbau gelegene Kapitänskajüte.

Auf einem kleinen Glanzledersofa sitzt hier ein sehniger großer Mann in einer blauen Jacke mit einem breiten goldenen Ärmelstreifen und hat vor sich auf dem Tische eine Menge Schriftstücke liegen.

„Ah, Mynheer Termitten … Bringen Sie die Gewünschten?“ begrüßt er den Dicken und schiebt ihm einen Rohrsessel hin.

Man wird rasch einig. Der deutsche Schiffskoch Manfred Schrimke und der Maschinist Hermann Hallgen mustern auf der Goa für sechs Monate an, stellen aber die Bedingung, daß sie eine eigene Kabine erhalten.

„Abgemacht,“ nickt Kapitän Gonzales. „Ich habe sonst nur Farbige an Bord … Sie können mit dem Koch neben der Kombüse wohnen, Sennor Hallgen. – Wann kommen Sie mit Ihrem Zeug auf die Goa?“

„In einer Stunde, Kapitän …“

„Gut, sehr gut … Dann sind wir abends bereits im Kanal … – Wollen Sie sich den Motor erst mal ansehen, Hallgen? Es ist so’n ganz modernes Ding …“

„Ich weiß mit jedem Bescheid,“ erwidert Hallgen ruhig.

Und dann holen Schrimke und er ihre Schiffskisten aus dem Logierhaus, wo sie erst heute früh abgestiegen sind. –

Um zehn Uhr abends durchschneidet der scharfe Bug der Goa bereits die wilde See im Kanal. Der Schoner ist ein erstklassiger Segler, und der sogenannte Hilfsmotor eine Maschine von einer Stärke, die auch ohne eine Mütze Wind die Goa gut achtzehn Knoten laufen läßt.

Hallgen hat inzwischen den intelligentesten der zweiundzwanzig Malaien, einen jungen Burschen namens Manakri, in die Geheimnisse des Riesenmotors leidlich eingeweiht, und Kapitän Gonzales sagt daher in der Kajüte oben lachend zu seinem jungen Weibe, die ein paar Amateuraufnahmen von Amsterdam sauber beschneidet: „Der neue Koch versteht seine Sache, und der neue Maschinist erst recht … Die Kerle müssen wir uns warm halten, Dolores …“

Sein glühender, gieriger Blick überfliegt die gertenschlanke und doch üppige Gestalt des jungen Weibes …

Gonzales selbst ist ein Mann, der nur zu winken braucht … Ein kühnes, lebendiges Gesicht von jenem Typ, dem heißblütige Frauen immer unterliegen.

Dolores schaut von ihrer Arbeit auf. Ihr Antlitz ist merkwürdig ernst, fast melancholisch. Sie seufzt still, und ihre Antwort verdirbt dem Kapitän sichtlich die Laune …

„Manuel, – – und später?! Sollen auch diese beiden etwa …“

„Schweig’!! Es geht um drei Millionen, du Närrin!“

Er springt auf, verläßt die Kajüte und schmettert die Tür zu.

Er … lacht … Es ist das freie, starke Lachen einer ungewöhnlichen Kraftnatur.

2. Kapitel.

Der Brief.

„Mein lieber, verehrter Herr Harst!

Endlich finde ich die Zeit, Ihnen nach dem ersten kurzen Lebenszeichen ganz ausführlich zu schildern, wie ich hier in Amsterdam in meiner neuen Haut als Pinkus Aronsohn aus Kalisch mein Dasein neuaufgebaut habe, falls bei einem Manne wie mir überhaupt noch von einem „neuen“ Dasein gesprochen werden kann. Ich habe Ihren Rat in allen Einzelheiten befolgt und bin verhältnismäßig billig zu meinem schwimmenden Heim, einem ausrangierten Obstkahn, gekommen.

Einer jener seltsamen Zufälle, die einem Weltenbummler meines Schlages häufiger wie das Eingreifen einer höheren Macht erscheinen, ließ mich, den geborenen Prager, hier einem Bekannten aus früheren Tagen begegnen. Dieser Schmuhl Zinknagel gehört zu jenen seltenen Charakteren, die man als lebende Stehaufmännchen bezeichnen könnte. Er hat das grausame Wechselspiel von Glück und Unglück, Reichtum und Armut mehrfach durchgemacht. Jetzt fand ich ihn hier im Judenviertel, meiner neuen Heimat, als Inhaber einer Matrosenschenke und als Zutreiber für die Heuerbase wieder …“

Zwei Seiten dieses Briefes lasse ich, Max Schraut, hier weg, da sie ohne Interesse für den Leser sind …

„Ich komme nunmehr, verehrter Herr Harst, auf eine Angelegenheit zu sprechen, die vielleicht für Sie, den Liebhaber absonderlicher Geschehnisse, einige merkwürdige Einzelheiten enthalten dürfte.

Schmuhl Zinknagel, bisher mein einziger Verkehr, vertraute mir letztens mit etwas sorgenvoller Miene folgendes an: Vor sieben Monaten, also Februar dieses Jahres, lief in den hiesigen Hafen zum ersten Male ein Schoner namens Goa unter portugiesischer Flagge ein. Der Kapitän und Eigentümer dieses Frachtschoners, Manuel Gonzales, wandte sich an einen, dem Schankwirt Zinknagel gut bekannten Heuerbas und verlangte einen Koch und einen Maschinist. Beide sollten Europäer, unverheiratet und ohne Anhang, das heißt ohne nähere Verwandte sein.

Diese Bedingungen waren ziemlich ungewöhnlich. Der Heuerbas beauftragte Zinknagel, sich nach zwei solchen Leuten umzusehen, und mein Freund fand sie denn auch wirklich und erhielt von dem Heuerbas nachher eine sehr anständige Provision.

Drei Monate später erschien die Goa abermals hier im Hafen. Zinknagel, der infolge seines Stammpublikums, alles Seeleute, stets aufs genaueste von den Vorgängen im Hafen unterrichtet ist, erkundigte sich vorsichtig, was aus dem Koch und dem Maschinisten der Goa geworden, denn die merkwürdigen Bedingungen des Kapitäns Gonzales hatten seinerzeit in ihm den Argwohn geweckt, daß irgend etwas mit dem Schoner nicht ganz geheuer sei.

Zu seinem Unbehagen hörte er nun, daß jener Koch und jener Maschinist (die beiden waren Belgier gewesen) bei einem Orkan im Indischen Ozean über Bord gespült worden waren.

Noch erstaunter war er jedoch, als ein anderer Heuerbas am Tage drauf ihm nahelegte, schleunigst einen Koch und einen Maschinist für die Goa zu besorgen, aber – – unverheiratet und ohne näheren Anhang und Europäer.

Zinknagel kam die Geschichte jetzt noch verdächtiger vor. Er wollte es jedoch mit dem Heuerbas nicht verderben, hielt den Mund und kümmerte sich um die Sache nicht weiter, erfuhr jedoch nachher, daß die beiden Leute, zwei Holländer, durch einen anderen Vermittler besorgt worden seien und daß die Goa nach viertägigem Aufenthalt Amsterdam mit einer Ladung Käse wieder verlassen habe.

Dann gingen wieder Monate hin. Ich bezog meinen Kahn, traf Zinknagel, und eines Abends schüttete er mir sein Herz aus und erklärte: „Heute ist die Goa wiederum hier eingetroffen, und wieder hat Kapitän Manuel Gonzalez, wie ich unter der Hand in Erfahrung brachte, mit seinem Koch und seinem Maschinisten Pech gehabt: Bei einer plötzlichen Bö wurden beide vom Großbaum über Bord gefegt und versanken. – Hiermit nicht genug, hat Gonzales den Heuerbas Termitten beauftragt, zwei Leute zu beschaffen, die …, – nun, Sie wissen schon. Ich habe Ihnen ja Gonzales seltsame Bedingungen bereits mitgeteilt. – Daß bei dieser Sache irgend etwas nicht stimmt, ist klar. Ich möchte noch betonen, daß Gonzales jedesmal einen anderen Heuerbas sich ausgesucht hatte und daß seine „Bedingungen“ doch nur den Zweck haben können zu verhindern, daß Angehörige der angeblich Verunglückten nähere Nachforschungen anstellen. Wer weder Frau noch Verwandtschaft hat, nach dem kräht kein Hahn.“

So sprach Zinknagel zu mir, freilich im Prager Jiddisch und nicht hochdeutsch.

Ich habe mir diese beiden „Unfälle“ der je zwei Seeleute nun gestern beim Angeln lange durch den Kopf gehen lassen und bin wie Zinknagel zu der Überzeugung gelangt, daß dieser Schoner und sein Kapitän alles andere als unverfänglich sind. Inzwischen hat Zinknagel noch vorsichtig ermittelt, daß Gonzales hier in Amsterdam mit einem früheren Kapitän van Praang Beziehungen unterhält, die er jedoch zu verheimlichen trachtet. Dieser Praang, ein älterer Mann, besitzt an der Oranje-Gracht ein Häuschen, ist gelähmt, und seine Nichte Dolores, Tochter seines verstorbenen Bruders und einer gleichfalls bereits verstorbenen Portugiesin, hat diesen Gonzales vor einem Jahre geheiratet. Praang wurde vor acht Jahren vor ein Seegericht gestellt, weil er verdächtig erschien, seinen Dampfer mit wertvoller Ladung auf offenem Meer verbrannt zu haben, um die Versicherungssumme zu erhalten. Man konnte ihm jedoch nichts nachweisen, und Praang zeigte sogar ein paar Leute, die das gerichtliche Verfahren gegen ihn veranlaßt hatten, wegen Verleumdung an. Ohne Zweifel hat nun Praang dem Gatten seiner Nichte den Schoner gekauft. Gonzales wieder scheint außerordentlich auf der Hut zu sein, daß ja niemand die Goa betritt oder sich sonst allzu sehr jemand mit ihm beschäftigt. Die Malaien, die er als Besatzung an Bord hat, spionieren überall umher und scheinen insgesamt ebenso verschwiegene wie gerissene Kerle zu sein.

Als Beweis hierfür nur das eine, daß Zinknagel von ihnen beständig belauert wird, weil er wohl allzu starkes Interesse für den Schoner bekundet hat.

Sollten Sie, lieber Herr Harst, diesen Dingen auf den Grund gehen wollen, so seien Sie von vornherein recht vorsichtig und suchen Sie mich auf keinen Fall unverkleidet auf, denn mir scheint, daß die Malaien auch auf mich ein Auge geworfen haben. Sollten Sie hier nach Amsterdam kommen, so wollen wir uns zunächst durch Zeichen verständigen. Ich würde vielleicht wieder angeln, und Sie könnten mir dann einen Zettel an der Angel befestigen …“

– Der Schluß von Pinkus Aronsohns Brief braucht hier nicht erwähnt zu werden, nur die kurze, vielsagende Nachschrift:

Die Goa nimmt als Fracht abermals Käse, der für Le Havre bestimmt ist. Soeben lungerten zwei Malaien in dem auf meine Gracht mündenden Gäßchen abermals umher. Ich angelte wieder, und die braunen Kerle zogen nach einer Weile ab. – –

Welche Folgen dieses Schreiben eines Mannes, dessen wahren Namen ich hier nicht angeben will (der Leser des vorigen Bandes kennt wohl die Gründe) dann gehabt hat, ist schon vorher berichtet worden.

Ich kann nun also den Schauplatz der Handlung wieder auf die Goa verlegen, wo mein Freund Harald Harst und ich als Koch angemustert hatten, um diesem merkwürdigen Kapitän etwas schärfer auf die Finger zu sehen.

Drei Tage ereignete sich nichts, was uns, die wir doch zu beobachten verstehen, irgendwie hätte auffallen können. Die Käse-Ladung wurde in Le Havre gelöscht, und dafür nahmen wir andere Fracht: Maschinenteile für eine Bombayer Firma.

Gonzales war weiter mit uns außerordentlich zufrieden, und auch das Verhältnis zu den Malaien blieb durchaus kameradschaftlich und angenehm.

Als wir die Straße von Gibraltar passiert hatten, war der Malaie Manakri bereits so tadellos als zweiter Maschinist zu gebrauchen, daß Hallgen-Harst mehr freie Zeit als bisher und daher häufiger Gelegenheit hatte, sich mit Gonzales zu unterhalten.

Wir hätten unsere Rollen an Bord der Goa niemals mit so gutem Erfolg und ohne Verdacht zu erregen spielen können, wenn wir nicht so ziemlich aller Herren Länder gekannt und mit dem Seewesen so völlig vertraut wären.

Manuel Gonzales hielt im übrigen auf eiserne Disziplin. Es wird selten einen Kauffahrteischoner gegeben haben, dessen farbige Besatzung so willfährig jedem Wink gehorchte wie auf der Goa. Diese Disziplin und diese verblüffende Sauberkeit, ferner die anständige Behandlung, das gute Essen und unsere gemeinsame gemütliche Kabine hätten uns diese schnelle Seereise wohl zu einem wahren Genuß gemacht, wenn nicht allerlei Kleinigkeiten uns gewarnt haben würden, nie zu vergessen, daß vier Vorgänger von uns durch „Unfall“ ums Leben gekommen waren …

Kleinigkeiten, die Harald in seiner freien Zeit ausspionierte.

Etwa auf der Höhe von Algier war’s, als Harald, nachdem wir gegen zehn Uhr abends zu Bett gegangen, nach einiger Zeit sich auf meinen Kojenrand setzte, sich tief herabbeugte und mir flüsterte, daß er heute einige Sätze eines Gesprächs zwischen dem Ehepaar aufgefangen habe. Gonzales glaubte, wir seien des Portugiesischen nicht mächtig.

„… Ich hörte wiederholt den Namen Adagaru, mein Alter … Und es muß sich hierbei um einen Ort an der Westküste Vorderindiens handeln. Außerdem bat Frau Dolores ihren Mann geradezu flehentlich, nicht nochmals zwei Menschenleben zu opfern … Worauf er erwiderte, diesmal seien ja die Vorbereitungen besser und sorgsamer getroffen als bisher, und er hoffe nun bestimmt ans Ziel zu gelangen – Mehr verstand ich nicht. – Ich warne dich nochmals davor, etwa hier in der Kabine über die Sache mit mir zu sprechen. Das Luftgitter dort oben, das zur Kammer des ersten Steuermanns führt, ist nachträglich eingesetzt und dient lediglich zum Spionieren. – Gute Nacht …“

Das war im Mittelmeer.

Als wir Suez erreicht hatten, fand eine außerordentlich scharfe Zollkontrolle statt. Bei dieser wurden von der Ladung mehrere Kisten als Stichproben geöffnet, und dabei stellte sich heraus, daß die eine nicht Maschinenteile, sondern eine ganz moderne Tiefsee-Taucherausrüstung[3] enthielt. Gonzales erklärte den Beamten, er wüßte nicht, daß die Firma in Le Havre nicht lediglich Maschinenteile verfrachtet habe. Er bezahlte die Strafe, und die Sache war erledigt.

Nachmittags, als Harald und ich vorn auf der Luke saßen und sonst niemand in der Nähe war, flüsterte er mir zu, daß die Signatur auf der fraglichen Kiste mit anderer Farbe gemalt sei, daß Gonzales also fraglos gelogen habe. Die Kiste sei des Kapitäns Eigentum.

„Und du folgerst hieraus?“ meinte ich gespannt, denn bisher tappten wir ja, was diesem unseren neuesten Fall betraf, gänzlich im Dunkeln.

„Ich glaube, daß Gonzales noch eine solche Ausrüstung an Bord hat und daß unsere Vorgänger als Taucher den Tod fanden.“

„Dasselbe nehme ich jetzt an. – Vielleicht will Gonzales ein Wrack auf dem Meeresgrunde ausplündern, das eine sehr wertvolle Ladung hatte.“

„Nicht ausgeschlossen … – Still jetzt, der Steuermann Gabru kommt.“

Der Malaie Gabru war ein älterer Mann und schien Gonzales’ Vertrauter zu sein.

Er setzte sich zu uns, und in seinem leidlich fließenden Englisch kam er so auf Umwegen darauf zu sprechen, daß er an der Malabar-Küste (also an der Westküste Vorderindiens) eine Stelle kenne, wo man spielend leicht reich werden könne. Er tat dabei sehr geheimnisvoll, und Harst wieder stellte sich ebenso neugierig wie geldgierig, und schließlich ließ Gabru uns hoch und heilig schwören, daß wir nichts verraten würden …

Dann teilte er uns folgendes mit.

3. Kapitel.

Unter dem Waschbecken.

„Ich war vor Jahren Matrose auf einem großen Dampfer, der einmal von Kalkutta eine Ladung Goldbarren im Werte von etwa sechs Millionen nach London bringen sollte. Der Goldtransport war sehr geheim gehalten worden, da man fürchtete, daß ein Anschlag auf das Schiff gewagt werden könnte. Auf der Höhe von Adagaru, einem elenden Küstennest südlich von Mangalore – wir sollten noch Bombay anlaufen und dort Reis an Bord nehmen – gerieten wir in einen Orkan, der das Schiff leck schlug. Der Kapitän hielt auf die Küste zu, um den Dampfer auf Strand zu setzen. Aber gerade dort, wo wir dann aufliefen, schiebt die Küste das Pik von Adagaru, zwei riesige Felsen, weit ins Meer hinaus. Man nennt dieses Vorgebirge das Höllentor von Adagaru, weil dort gefährliche Strömungen dauernd eine wütende Brandung erzeugen. Der Dampfer geriet auf die Felsen, wurde zertrümmert, und nur ich allein rettete mich durch einen Zufall. Bisher habe ich niemandem davon etwas erzählt, daß ich die Stelle genau kenne, wo das Wrack in etwa hundert Meter Tiefe liegt. Jetzt aber will ich mich auch dem Kapitän Gonzales anvertrauen, denn die Taucherausrüstung, die heute von den Beamten gefunden wurde, brachte mich auf den Gedanken, aus dem Wrack das Gold herauszuholen. – Wollt ihr dabei helfen?“

„Und ob!“ rief der Maschinist Hallgen begeistert.

„Versteht Ihr was von Taucherausrüstungen?“

„Natürlich …! Ich habe schon wiederholt im Taucherhelm gearbeitet.“

„Sehr gut!“ nickte Gabru. „Dann werde ich also den Kapitän einweihen, denn ohne ein größeres Fahrzeug können wir nichts ausrichten.“

Gabru, der alte Halunke, schritt nach achtern davon.

„Dichtung und Wahrheit!“ meinte Harald leise zu mir. „Goldschiffe sind das Requisit aller schlechten Abenteuerromane. Daß am Höllentor von Adagaru etwas Wertvolles aus der Tiefe herauszuholen ist, bezweifle ich nicht. An das Schiff aber werde ich niemals glauben.“ –

Kaum eine Stunde drauf rief Gonzales uns in seine Kajüte, und er und Gabru versuchten hier uns vorzutäuschen, daß erst heute das Geheimnis des „Goldschiffes“ zwischen ihnen erörtert worden sei, was natürlich Schwindel war. Die beiden steckten längst unter einer Decke.

Wir taten außerordentlich erfreut, daß wir mit von der Partie sein durften, und zwischen uns kam dann eine schriftliche Vereinbarung zustande, wie das heraufgeholte Gold geteilt werden sollte. Wir versprachen, dabei als Taucher tätig zu sein. –

Dann das Wichtigste … Im Roten Meer bei vierzig Grad Hitze …

Harst kam mittags aus dem Maschinenraum in unsere Kabine und wusch sich die Hände in dem Klappbecken. Dabei löste sich der eine Drehzapfen des Beckens, und es fiel nach unten in das Schränkchen hinein. Harald holte es wieder hervor und wollte den Zapfen neu befestigen. Dabei fand er in dem Kasten oben festgeklemmt in einer Spalte ein zusammengefaltetes Stück Papier – einen beschriebenen Briefbogen.

Es handelte sich zu unserer Überraschung um tagebuchartige Aufzeichnungen des Maschinisten Jean Petrell, jenes Belgiers, der nachher angeblich durch einen Orkan über Bord gewaschen war.

Ich gebe den Inhalt dieses Blattes hier verkürzt wieder.

28. März. – Heute hat Gabru, der erste Steuermann der Goa, mir und meinem Landsmann Jonquier eine sehr abenteuerliche Geschichte von einem gesunkenen Goldschiff anvertraut.

1. April. – Heute hat Kapitän Gonzales mich und den Koch Jonquier schriftlich als Teilhaber an dem Unternehmen und als Taucher verpflichtet.

12. April. – Heute nacht war ich als erster in der Taucherausrüstung unten. Man holte mich jedoch ohnmächtig wieder nach oben, da das Wrack zu tief liegt. Ich habe mich geweigert, nochmals hinabzusteigen.

13. April. – Jonquier ist tot. Er starb im Taucheranzug. Die Schufte ließen ihn nicht eher wieder nach oben, bis es eben zu spät war. Ich zweifele stark daran, ob es hier am Höllentor wirklich ein Wrack gibt. Wenn ich nur wüßte, was der Meeresgrund anderes Wertvolles bergen könnte.

15. April. – Gabru, der Schuft, hat mich mit der Pistole in der Hand gezwungen, einen zweiten Versuch zu machen, das angebliche Wrack zu erreichen. Ich wurde abermals halbtot nach oben gezogen. Trotz der elektrischen Unterwasserlampen konnte ich nichts von einem Wrack wahrnehmen. Ich bin hier auf der Goa meines Lebens nicht sicher. Die ganze Besatzung sind Verbrecher, alles Malaien. Wenn ich nur fliehen könnte! Aber man bewacht mich. – Für den Fall, daß die Schurken mich umbringen sollten, will ich diese meine Aufzeichnungen unter dem Waschbecken verbergen. Vielleicht findet jemand den Zettel und sorgt dafür, daß Gonzales zur Rechenschaft gezogen wird.

Jean Petrell.

Diese mit Bleistift beschriebenen Notizen verbarg Harald nachher an derselben Stelle, brachte den Zapfen in Ordnung und meinte zu mir, wir wüßten nun ja, woran wir seien.

Freilich, das wußten wir …

Unsere vier Vorgänger waren entweder im Taucheranzug durch den überstarken Wasserdruck in zu großer Tiefe elend gestorben oder umgebracht worden, damit sie nichts von dem angeblichen Goldschiff und von Gonzales’ Heimtücke verraten könnten.

Der arme Petrell hatte schon recht gehabt: Eine Verbrecherbande, die ganze Besatzung! Und wir beide sollten nun, nachdem Gonzales Tiefsee-Taucherausrüstungen besorgt hatte, aufs neue versuchen, für diese Schufte die Kastanien aus dem Feuer zu holen!!

Die Nebenpunkte des Problems waren also so ziemlich geklärt. Der Hauptpunkt blieb dunkel: Was steckte dort am Höllentor von Adagaru auf dem Meeresgrunde?! –

Harald mahnte nunmehr zu doppelter Vorsicht. Schöpfte Gonzales auch nur den geringsten Verdacht, daß wir nicht Schrimke und Hallgen waren, deren Papiere so tadellos echt waren, leider aber nicht uns gehörten, sondern nur „besorgt“ waren, so würde man uns unfehlbar genau so kaltblütig abtun wie Jean Petrell.

Wir hüteten uns also, auch nur im geringsten den Schimmer eines Argwohns gegen uns aufkommen zu lassen.

Leider kann ich hier nicht zu sehr ins einzelne gehen, will nur bemerken, daß Frau Dolores Gonzales immer stiller und bedrückter wurde, je mehr wir uns Bombay näherten. Sie hatte sich mit Harald etwas angefreundet. Unsere erste Annahme, sie solle Harst im Auftrage ihres Mannas aushorchen, traf nicht zu. Im Gegenteil, der Kapitän war entschieden dauernd in Angst, Dolores könnte uns warnen. –

Bombay – – ganz bekannter Boden für uns …

Am Viktoria-Kai machte die Goa fest. Wir beide erhielten zwei Tage Landurlaub, den wir angeblich zu einer Jagdpartie nach dem Festlande benutzen wollten. (Bombay liegt auf einer Insel.) Bevor wir den Schoner morgens verließen, brachte uns Frau Dolores noch die beiden Büchsen, die Gonzales uns für die Jagd geliehen hatte. Als sie uns die Waffen übergab, drückte sie Harald heimlich einen Zettel in die Hand – ein Beweis, daß meine Vermutung, sie habe sich so ein wenig mehr als nötig mit Harsts Person – als Weib – beschäftigt, zutreffend gewesen.

Den Zettel lasen wir erst in dem Kutter, der uns zum Festlande brachte – nach dem Dorf Kaimara, in dessen Nähe sich weite sumpfige Dschungel hinziehen, die den Wasserbüffeln guten Schutz gewähren.

Auf dem Zettel stand:

„Kehren Sie nicht auf die Goa zurück. Ich meine es gut mit Ihnen beiden.“

Der Kutter, den wir am Hafen gemietet hatten, gehörte einem alten Inder, der mit seinen beiden Söhnen zusammen das plumpe Fahrzeug bediente.

Daß wir auch hier allen Grund hatten, auf der Hut zu sein, zeigte uns ein zweiter Kutter, der wie zufällig immer hinter uns blieb und erst wendete, als wir in die Bucht von Kaimara einliefen. Auf diesem zweiten Kutter hatten sich fraglos ein paar Malaien von der Goa befunden. Da sie uns wirklich an Land gehen sahen, glaubten sie auch an unsere Jagdgelüste und kehrten um. Wenn sie zwei Stunden gewartet und ihre Spioniererei nicht von vornherein so plump in Szene gesetzt hätten, würden sie gemerkt haben, daß ein Fischerboot uns wieder nach Bombay und zwar nach dem Eingeborenenviertel zurückbrachte, wo wir bei einem Trödler uns schnell umkleideten oder besser neu einkleideten. –

Detektivinspektor Greager, unser alter Bekannter hier in Bombay, saß um zehn Uhr vormittags schwitzend in seinem Dienstzimmer, als zwei indische Kulis nach kurzem Anklopfen eintraten.

Der Inspektor schnauzte die Inder grob an. Sein rotes Gesicht wurde jedoch im Moment wieder freundlich, als Harst ihm die Hand hinstreckte …

„Tag, alter Freund … Wir sind auch mal wieder da!“

„Harst?! Schraut?!“

„Ja, wer sonst …?!“

„Sie kommen wie gerufen!“ lachte Greager. „Haben Sie in den Zeitungen gelesen, daß …“

„Zeitungen sind mir jetzt uninteressant, lieber Inspektor …“ Und Harst nahm Platz. „Wir bitten Sie nur um eine schriftliche Empfehlung an den Herrn, der hier beim Seeamt das Register über die Schiffsunfälle führt. Es handelt sich darum, festzustellen, ob vor einigen Jahren ein mit Goldbarren beladener Dampfer, der in aller Stille von der englischen Regierung gechartert war, verschollen ist.“

Greager zog die dicken Augenbrauen hoch und machte ein ganz merkwürdiges Gesicht, während das meine wohl nur intensivste Spannung verriet, denn Harald hatte mir in keiner Weise darüber Auskunft geben wollen, was er von unserem Freund Inspektor eigentlich wünschte. Wollte er Greager etwa in die Sachlage einweihen?! Das wäre so ganz gegen seine sonstige Art und gegen sein Prinzip der Alleinarbeit ohne behördliche Hilfe gewesen.

Da erwiderte der Detektivinspektor auch schon mit sehr offizieller Miene:

„Lieber Harst, ich muß wirklich bedauern … In diesem Falle bin ich zu strengstem Stillschweigen verpflichtet …“

4. Kapitel.

Büffeljäger.

Harald lachte vergnügt. „Danke, die Antwort genügt mir. Sie beweist nämlich, daß die Geschichte stimmt. Mehr wollte ich nicht wissen.“

Greager hüstelte erst, stimmte dann aber zwanglos in Haralds nochmaliges harmloses Gelächter ein und meinte: „Ich bin ein Schafskopf!! Sie haben ganz recht: ich habe etwas verraten, daß seit sechs Jahren die ganze englische Geheimpolizei in Atem hält.“

„Dann hat man also wohl auch den holländischen Kapitän van Praang beobachtet …,“ sagte Harst leichthin.

Ich war erstaunt, daß er mit solcher Sicherheit Praang in diese Angelegenheit mit hineinzog.

„Donner noch eins, Sie sind gut informiert,“ platzte Greager heraus. „Was wissen Sie noch?“

„Mehr als Sie und Ihre englischen Kollegen, lieber Greager … Also es war Praangs Dampfer, der damals angeblich auf hoher See verbrannte. Mein Gewährsmann hat sich freilich in der Zeit geirrt. Praang sollte bereits vor zehn Jahren dieser Geschichte wegen vor ein Seegericht gestellt worden sein, und es sind doch erst sechs Jahre, wie nun feststeht.“

Greager bot uns Zigarren und einen Eispunsch an. Während er diesen mischte, sagte er vertraulich: „Bester Harst, tun Sie mir den einen Gefallen und schenken Sie mir über diese Sache völlig reinen Wein ein. – Was wissen Sie?“

„Allerlei Interessantes, aber nichts Positives. Da hier englische Staatsinteressen mitspielen, darf ich mich nicht weigern, Ihnen mitzuteilen, was Schraut und ich augenblicklich hier vorhaben. Ich stelle nur die eine Bedingung, daß Sie es uns beiden überlassen, die Geschichte restlos aufzuklären. Wir tragen dabei vielleicht unsere Haut zu Markte, aber das ist uns wie stets ziemlich gleichgültig. Der Fall reizt mich gerade wegen der damit verbundenen Gefahr. – Ich habe also Ihre Zusicherung, daß die Polizei uns allein den Fall erledigen läßt.“

Greager trank uns zu, zündete seine Zigarre mit verdächtiger Umständlichkeit an und erwiderte zaudernd: „Eine solche Zusicherung könnte mir meine Stellung kosten. Es stehen hier rund zehn Millionen in Gold auf dem Spiel, und …“

„Die Zigarre ist vorzüglich, lieber Greager,“ fiel ihm Harst ins Wort. „Nun erzählen Sie mal, was Sie denn glaubten, weshalb wir nach Bombay gekommen …“

Diese deutliche Ablenkung vom Thema nahm unser Freund denn doch übel. „Hören Sie mal, Harst, – so entgehen Sie mir nicht!“ Er war eine etwas reizbare Natur, und der Anfang unserer Bekanntschaft hatte ähnliche Reibungen wie die jetzige heraufbeschworen. „Ich kenne Sie! Sie halten nicht viel von uns Polizeimenschen. Sie sind versessen auf Sensationen! Hier, wo Regierungsgelder verschwunden sind, bin ich verpflichtet, mit aller Rücksichtslosigkeit …“

Sein blaurotes Gesicht, die fast drohende Stimme: das fiel Harst auf die Nerven! – Wieder unterbrach er Greager.

„Regen wir uns nicht auf …! – Ihr Wohl, Greager … Diese dummen Goldbarren werden uns doch nicht zu Feinden machen! Tun Sie also, was Sie für gut befinden. Ich jedenfalls verspreche Ihnen, daß Sie in vier Wochen spätestens erfahren sollen, wo der Dampfer … – wie hieß er doch …?“

„Antje Smeling …“

„Richtig – wo die Antje Smeling geblieben ist …“ Er sog sein Glas leer und stand auf. „Wiedersehen, alter Freund … Wir haben es eilig …“

Der Inspektor lächelte gezwungen. „Nun gut … Weil Sie es sind, Harst … Warten Sie aber bitte noch ein paar Minuten. Ich möchte Ihnen gern die neueste Nummer der Bombay-Post zeigen. Ich hole sie sofort, es ist das heutige Morgenblatt … Da steht eine höchst merkwürdige Geschichte drin, die … – doch Sie werden’s ja lesen.“

Er verließ schnell das Zimmer.

Harald nickte mir zu. „Er wird ein paar seiner Leute uns an die Fersen heften, das ist der Witz …! Mag er, wir schütteln sie schon ab …“

Greager kehrte schon zurück. Er hatte die Zeitung offenbar in der Innentasche seines Rockes gehabt, reichte sie Harald und sagte: „Da – das blau Angestrichene …“

Harst las vor:

„Geheimnisvoller Leichenfund beim Dorfe Adagaru.

Gestern brachten Hunde, die dem Dorfältesten von Adagaru gehören, Leichenteile angeschleppt: einen Arm, eine Hand und einen Fuß. – Diese halbverwesten Gliedmaßen stammen zweifellos von Europäern, haben längere Zeit in der Erde gelegen und dürften auf irgendein Verbrechen hinweisen.

Wie wir noch kurz vor Redaktionsschluß erfahren, hat die Polizei aus Mangalore bereits die Stelle gefunden, wo die Hunde eine Meile südlich des Dorfes unweit der Küste die Leichenteile herausgescharrt haben. Es handelt sich um vier Tote, die in einem Erdloch unter Steinen völlig nackt begraben worden sind, vier Europäer, den Tätowierungen nach Seeleute. Ein Verbrechen liegt zweifellos vor, da zwei der Leichen Kopfschüsse aufwiesen.“

Harst legte das Blatt weg. „Ohne Interesse für mich,“ sagte er achselzuckend. „Wollten Sie uns beide auf diese Sache scharf machen, lieber Greager?“

„Ja … das wollte ich.“

„Leider haben wir anderes vor … Später vielleicht, alter Freund. Und jetzt noch eine Bitte: Schicken Sie uns niemand von Ihren Leuten nach …! Diese Zeitung trugen Sie vorhin innen im Leinenrock, das sah man deutlich. Sie brauchten sie also nicht erst zu holen …“

Greager biß sich auf die Lippen. Er wollte wieder heftig werden, beherrschte sich jedoch und meinte nur kühl: „Ich spioniere meinen Freunden nicht nach … Auf Wiedersehen …“

Wir trennten uns von ihm in der unbehaglichen Überzeugung, uns nunmehr auch vor der Bombayer Detektivpolizei in acht nehmen zu müssen.

Auf der Straße merkten wir nichts von Verfolgern. Trotzdem erklärte Harald, wir sollten die üblichen Kniffe anwenden, um jegliches Anhängsel schleunigst loszuwerden. Da wir in Bombay gut Bescheid wußten, wählten wir eine Kneipe am unteren Hafen zum Verduften. Sie hatte zwei Ausgänge, und es erschien unmöglich, daß irgend jemand uns noch weiter hätte nachschleichen können.

Um drei Uhr nachmittags befanden wir uns wieder als Hallgen und Schrimke drüben auf dem Festlande in dem großen Dorfe Kaimara, wo wir zwei mit dem Dschungel vertraute Inder als Begleiter mieteten und sogleich mit einem Sampan den sumpfigen Kaimara-Fluß, der sich später in den Morästen völlig verliert, aufwärts ruderten.

Bei Anbruch der Dunkelheit landeten wir inmitten einer großartigen Wildnis auf einer steinigen kleinen Insel und rüsteten uns zum Lagern. Die Inder hatten zwei Zelte mitgebracht, und bald flammten Feuer auf, die uns die Stechmücken[4] wirksam vom Leibe hielten.

Wer den Zauber einer Tropennacht in der Wildnis nicht kennt, dem werde ich kaum all die Reize durch den toten Buchstaben vermitteln können, die sich Auge, Ohr und Gefühl in solcher Weltabgeschiedenheit darbieten.

Unser Inselchen lag am Ostufer einer größtenteils mit drei Meter hohem Röhricht bedeckten Ausbuchtung des Flusses. Drüben erhoben sich Urwaldriesen wie eine dunkle Mauer. Und im übrigen ringsum nur das endlose Gewirr der verschiedenartigen niederen Bäume und Büsche, die den indischen Dschungel vielfach zu Dickichten gestalten, die schwerer zu durchdringen sind als der schlimmste afrikanische „Busch“.

Wir beide lagen auf Wolldecken vor unserem kleinen Zelt, hatten soeben dem Proviant alle Ehre angetan und rauchten nun und besprachen ohne Rücksicht auf die vier Meter entfernt in stillem Stumpfsinn mit untergeschlagenen Beinen sitzenden Inder, die unsere Muttersprache nicht kannten, den Fall Adagaru. Harald war mitteilsamer als sonst. – „Ich bleibe dabei,“ sagte er unter anderem, „daß die Antje Smeling nicht am Höllentor von Adagaru gesunken ist. Wenn es dort in der Tiefe ein Wrack gäbe, hätte der arme Jean Petrell, dessen Leiche nun die Hunde herausgescharrt haben, im Lichte der Unterwasserlaternen dieses Wrack sehen müssen.“

Meine Aufmerksamkeit war geteilt. Drüben in den Riesenbäumen lärmte eine Affenherde, und das dumpfe ferne Brüllen der Wasserbüffel reizte meine Jagdinstinkte. So kam es, daß ich gedankenverloren die beiden Inder betrachtete, zwei bärtige, wetterfeste Gesellen, deren angenehmste Eigenschaft die Schweigsamkeit war. Der eine saß mit dem Rücken nach uns hin, der andere reinigte seine Vorderladerflinte. Der rötliche Glanz der Feuer übergoß sein dunkles Gesicht mit Kupferfarbe, und unwillkürlich dachte ich da an meine einstige Knabenschwärmerei für die nordamerikanischen Rothäute. Jetzt hob der Inder den Arm mit dem Ladestock und putzte den Lauf. Dabei fiel der Ärmel seiner schmierigen Jacke bis zur Achsel zurück.

Ich starrte hin …

Bei Gott: der rechte Arm war über dem Ellbogen hell wie der eines Europäers!

„Harald!“

„Ja, – ich merke schon, du hörst gar nicht zu …“

„Harald, der eine der Inder ist ein verkleideter Europäer!“

„So – hast du das nun endlich auch gemerkt! Ich weiß es längst. Natürlich einer von Greagers Beamten. Schadet nichts. Deutsch versteht er bestimmt nicht, das habe ich schon auf dem Sampan ausprobiert … Der Herr Dorfvorstand in Kaimara, der uns die beiden Dschungeljäger empfahl, war natürlich vorher instruiert worden. Du wirst wohl bei den Verhandlungen mit den „Jägern“ darauf geachtet haben, daß ich erklärte, wir gehörten zu der „Brigg Sheffield“. Diese ganze Spioniererei wird also Greager sehr wenig nutzen, denn ich werde nachher in Bombay schon dafür sorgen, daß niemand uns auf der Goa findet!“ Er gähnte herzhaft … „Legen wir uns schlafen, mein Alter … Morgen früh sollen ein paar Wasserbüffel unbedingt ihr Leben lassen, schon damit Kapitän Gonzales an den Hörnern, die wir ihm schenken werden, erkennt, daß wir wirklich gewaltige Nimrode vor dem Herrn sind.“ –

Die Wasserbüffel blieben unbehelligt. Mein guter Harald hatte diesmal den Gegner doch unterschätzt.

Als wir kaum zwei Stunden geschlafen hatten, erwachte ich dadurch, daß sich Leute über mich warfen und mich im Nu fesselten und mir eine Decke über dem Kopf festbanden.

Ich wurde in den Sampan geschleppt, der sogleich vom Inselchen abstieß und wenig später von einem Motorboot ins Schlepp genommen wurde. Nachher wurde ich auf das Motorboot und nach weiteren zwei Stunden an Land getragen, durch Dickicht und über eine stark pendelnde Taubrücke – – in einen muffig riechenden, feuchtkühlen Raum hinein … Dann wurde es still ringsum …

5. Kapitel.

Einige Überraschungen.

Ich fand es von Freund Greager denn doch reichlich gewagt, mit uns in dieser Weise umzuspringen. Für mich unterlag es keinem Zweifel, daß nur Greager zu dieser Gewaltmaßnahme gegriffen hatte, um irgendwie ein volles Geständnis von uns erpressen zu können. Ich war nur neugierig, wie er dies anstellen wollte.

Neben mir regte sich etwas …

„Auch da, mein Alter?“ erklang eine dumpfe Stimme.

„Leider!!“

Da meldete sich jedoch noch jemand …

„Herr Harst, unter diesen Umständen muß ich die Maske fallen lassen …“

„Aha – – Sie auch hier, Sie gefärbter Büffeljäger?! Ihr Name?“

„John Weller, Herr Harst …“

„Und der andere?“

„Ist tatsächlich Jäger …“

„Gut, Schraut wird mir jetzt die Fesseln aufknoten …“

Es geschah. Wir nahmen uns die Decken von den Köpfen, konnten wieder freier atmen und holten unsere Taschenlampen hervor.

Wir sahen nun, daß wir uns in einem halb eingestürzten Gemäuer befanden, in einer Art Halle, deren einstige Bestimmung aus den Wandmalereien und ein paar Götzenstatuen aus Ton hervorging.

Nachdem John Weller und der Inder gleichfalls von den Stricken und Decken befreit waren, sagte Harald ironisch zu dem Untergebenen Greagers:

„Wenn Sie glauben, daß ich diese Komödie nicht durchschaue, irren Sie sich gewaltig. Inspektor Greager hat uns vier hierher bringen lassen. Er hofft, daß ich das verraten werde, was …“

Weller rief sehr bestimmt: „Sie irren sich, Herr Harst … Mein Wort darauf … Ich weiß bereits, was ich wissen wollte. Ich kann deutsch … Bitte, Sie hören es ja. Ich habe meine Rolle wohl ganz gut gespielt und nur den einen Fehler beim Gewehrreinigen gemacht, den Oberarm gezeigt.“

Harst lachte ärgerlich. „In der Tat, Sie sind schlauer, als ich dachte!“

„Vielleicht …! Jedenfalls waren es also Leute von der Goa, die uns auf Kapitän Gonzales Befehl hierher schleppten.“ Er wandte sich an den Inder. „Dagbu, wo mögen wir sein?“

Der Büffeljäger antwortete prompt:

„Mitten im wildesten Teile des Kaimara-Dschungels auf einer Insel in einem alten Brahma-Tempel, Sahib Weller. Ich kenne diese Halle. Ich habe hier schon wiederholt genächtigt. Die Insel ist von Sümpfen umgeben, über die eine Hängebrücke aus Lianen und Bambusstäben führt. Diese Brücke bildet die einzige Verbindung mit den passierbaren Teilen des Dschungels und wird von zwei Brahmanen in Ordnung gehalten, die hier seit vielen Jahren einsam hausen. Wenn Sahib Harst mir seine Lampe geben will, werde ich uns ins Freie und zu der Hütte dieser Brahmanen bringen.“

Nach einer unangenehmen Kletterpartie über eine eingestürzte Treppe standen wir im Lichte des grauenden Morgens vor der Bambushütte der beiden indischen Priester.

Dagbu trat als erster ein.

Rief sofort: „Dort liegen sie – gefesselt!! – Ich werde sie befreien …“

Zehn Minuten drauf hatten wir festgestellt, daß die Lianenbrücke zerstört war und daß die Behauptung der beiden frommen Brahmanen, ein Verlassen dieser Insel ohne die Brücke sei unmöglich, leider nur zu sehr zutraf. In dieser Sumpfwildnis hätte uns nicht einmal ein Kahn etwas genützt, denn die grünlichen Wasserlachen und die kleineren Inseln ringsum wimmelten geradezu von Krokodilen, giftigen Wasserschlangen und jenen scheußlichen Verwandten der Skorpione, die in Indien in der Form von Sumpfkrebsen, Rabaisas, nur in den unwegsamsten Morästen vorkommen und bekanntlich an den Scheren je drei giftige Stacheln haben.

Inzwischen war es heller Tag geworden. Wir saßen vor der Hütte der beiden schweigsamen, schmierigen und stinkenden weißbärtigen Priester und aßen Ziegenkäse, Hirsebrei und tranken ekelhaften Tee, der mehr nach Sumpfwasser als nach Tee schmeckte.

Harald fragte die Brahmanen nach allem Möglichen und erhielt sehr karge Antworten. Die beiden Greise erklärten, daß sie hier bereits dreißig Jahre wohnten und daß ein Gelübde sie an diesen einsamen und ungesunden Ort fessele.

„Was wißt Ihr über diesen Tempel?“ forschte Harst weiter.

„Wenig, Sahib,“ erwiderte der eine. „Der Radscha von Kaimara, der letzte Radscha, hatte sich nach seiner Vertreibung durch die Engländer im Jahre 1760 hierher geflüchtet und starb hier. Damals war der Tempel ebenfalls bereits eine Ruine. Wie alt er ist, weiß niemand.“

Hiermit war die Unterhaltung und auch das Frühstück beendet. Harald erhob sich, winkte mir und Waller und schritt der Tempeltreppe zu. Die Ruine lag auf einer von Rankenpflanzen aller Art völlig eingesponnenen Anhöhe in der Mitte der Insel.

„Glauben Sie den Brahmanen?“ meinte Harald zu Weller, der sich bisher sehr still verhalten hatte.

„Nein, Herr Harst. Die alten Kerle verschweigen irgend etwas.“

Harald lächelte. „Wieviel Milch gibt eine Ziege täglich?“ meinte er völlig sachlich, nur etwas spöttisch. „So, das entzieht sich Ihrer Kenntnis! Ein Detektiv muß aber auf jedem Gebiet firm sein. Eine Ziege liefert etwa drei Liter. Die Brahmanen besitzen nur eine. In dem Stall neben der Hütte stand ein großer Tonkrug voll frischer Milch, mindestens sechs Liter. Die Brahmanen erklärten mir, sie hätten ihre Ziege gestern abend zum letzten Mal gemolken. Woher die sechs Liter Milch also?! Wären drei von diesen sechs Litern von gestern morgen, so würden diese drei Liter längst sauer sein. Außerdem war der Käsevorrat der frommen Herren reichlich groß für nur eine Ziege.“

„Ganz recht!“ nickte Weller eifrig. „Was schließen Sie aus alledem, Herr Harst?“

„Daß es hier irgendwo noch mehr Ziegen gibt – irgendwo, vielleicht drüben im Dschungel, und daß außer der Lianenbrücke noch ein zweiter Weg durch den Sumpf vorhanden sein muß – – zum zweiten Ziegenstall.“

Weller hob die Schultern. „Zweiter Weg?! Weshalb?! Der zweite Ziegenstall kann sich ja in der Nähe des anderen Endes der zerstörten Hängebrücke befunden haben!“

„Wenn dem so wäre, – warum verheimlichen die Brahmanen den Besitz weiterer Ziegen?! – Nein, es gibt einen zweiten Weg, den nur diese greisen Priester kennen und den sie um jeden Preis verschweigen wollen … – Kommen Sie, klettern wir zur Halle empor … Ich möchte sie mir genauer anschauen …“ –

Als unsere Taschenlampen aufblitzten und die halb zerstörte Halle mit grellen Lichtstreifen beleuchtete, wandte Harald sich sofort der größten der vier Götzenstatuen zu. Es war dies eine für jeden Altertumsforscher äußerst wertvolle Figur der Gottes Wischnu in halb hockender Stellung. Der gut vier Meter hohe Götze erhob sich auf einem Steinpostament.

„Finden Sie den Boden hier um den Sockel herum nicht ziemlich sauber, Sir Weller?“ meinte Harst bedächtig, bückte sich etwas, stemmte die Schulter gegen die rechte Ecke des Sockels und … schob ihn samt der Statue im Halbkreis zur Seite.

Unter dem Postament gähnte jetzt in dem Steinfliesenboden ein sechseckiges dunkles Loch.

„Bitte!!“ sagte Harald nur … „Der Kaimara-Dschungel ist nicht der einzige, der ausgedehnte Felspartien besitzt. Ich wette, daß sich eine natürliche Höhle unter dem Sumpf zum Ufer hinzieht, klettern wir hinab …“

Und kaum zehn Minuten drauf standen wir inmitten einer von Dickicht und Bäumen vollkommen verdeckten Felsgruppe vor einem runden, turmartigen Bauwerk von etwa sechs Meter Höhe. Es besaß weder Tür noch Fenster, war aus Felsstücken und dunklem Mörtel sauber gemauert und schien keinerlei Dach zu haben.

Plötzlich schauten wir drei uns erstaunt an …

Wir hörten deutlich die Klänge eines Grammophons, das „Heimat, süße Heimat …“ spielte …

Die verbindenden Fäden.

1. Kapitel.

Dagbu verwechselt Wäsche und Köpfe.

Die Entdeckung des Höhlenganges, der sich unter dem völlig unwegsamen Sumpf entlangzog, war im Vergleich zu der weiteren Entwicklung der Dinge eine solche Nebensächlichkeit, daß ich dieses kleine Ereignis nur ganz flüchtig behandelt habe.

Wenn ich nun dem zweiten Teil des Falles „Höllentor“ den Titel „Die verbindenden Fäden“ gegeben habe, so bedeutet dies keinerlei Hinweis auf den Inhalt selbst, sondern lediglich die Hervorhebung der ferneren Erfolge der Gedankenarbeit meines Freundes. –

Verbindende Fäden …

Der Leser, der den Gang der bisherigen Ereignisse kennt, hat bereits miterlebt, wie das unsichere und widerspruchsvolle Problem der merkwürdigen Heueraufträge des Kapitäns Gonzales Schritt für Schritt der Lösung entgegengeführt wurde – durch Harst, wobei nur ein einziger Zufall helfend mitwirkte: die Auffindung des Tagebuches des später erschossenen Jean Petrell.

Diese Lösung war vorläufig keine vollständige. Aber die Hauptsache stand fest: Es hatte ein Goldschiff gegeben, und dieses war verschollen. Der einzige Überlebende der angeblichen Brandkatastrophe, durch die die „Antje Smeling“ vernichtet worden war, hauste in Amsterdam als gelähmter Greis: Kapitän van Praang! Seine Nichte hatte Manuel Gonzales, diesen verwegenen Abenteurer, geheiratet, und Gonzales sollte jetzt als Vertrauter van Praangs die Goldbarren bergen.

Die verbindenden Fäden der einzelnen Geschehnisse endeten jetzt hier vor diesem fenster- und türlosen Turm aus Felsquadern inmitten einer undurchdringlichen Wildnis. Aus diesem Turme drangen gedämpft, aber doch deutlich vernehmbar die weichen Klänge des bekannten englischen Liedes an unsere überraschten Ohren und gaben die sanfte Begleitung zu dem vielstimmigen Morgenkonzert der zahllosen Wasservögel ab.

„Was bedeutet das?“ fragte John Weller flüsternd.

Harst winkte ihm energisch zu, und Weller schwieg.

Das Lied klang in einem schrillen Mißton aus.

Harald beugte den Kopf nach hinten und spähte zum Turme empor.

„Sehr schlau!“ meinte er leise. „Es gibt hier doch Fenster … – Ah – ein neues Stück …“

Und das Grammophon spielte „Gern hab’ ich die Frauen geküßt …“ von Lehar.

„Vielsagend!“ nickte Harst. „Mindestens so vielsagend wie die Ziegenmilch!! – Schraut, Weller, ihr müßt jetzt schleunigst durch den Höhlengang zurück und die Brahmanen auf jeden Fall fesseln, daß Dagbu sie allein bewachen kann. Beeilt euch und seid vorsichtig. Diese frommen Einsiedler haben allen Grund, uns sämtlich kalt zu machen …!“

Da man uns sowohl die Taschenlampen als auch die Repetierpistolen belassen hatte, auch Weller, war dieser Befehl durchaus ungefährlich. Der Bombayer Detektiv und ich fanden drüben auf der Ruineninsel der Hütte der Brahmanen ein beinahe trauliches Bild vor. Dagbu und die beiden Greise saßen um das kleine Feuer herum, über dem an einem Eisengestell ein Kochtopf hing, aus dem gerade noch die halbem Schenkel eines großen Wasserhuhnes hervorragten, dessen Kopf, Füße und Federn abseits auf dem übel duftenden Kehrichthaufen lagen. Der angenehme Geruch der Hühnerbrühe wehte uns versöhnlich entgegen, und so sagte ich denn ein wenig entschuldigend:

„Die Umstände zwingen uns leider, euch beide vorläufig durch Dagbu bewachen zu lassen. Ihr werdet es uns nicht verargen, daß wir euch beide auch die Hände ganz leicht fesseln.“

Dagbu, der Büffeljäger und Dschungelkundige, blickte gar nicht auf, sondern spielte mit einer Zamka-Wurzel, jenem seltsamen rübenähnlichen Gewächs, das bis zu ein Meter lang wird und die Eigentümlichkeit hat, an der Luft zu einer gummiartigen Masse zusammenzutrocknen. Die Frauen in den indischen Dörfern benutzen die getrockneten Zamkas daher auch als Waschklöpfel. Nasse Wäsche war hier nun freilich nicht vorhanden. Trotzdem sollte dies Zamka als Gummiknüttel noch eine unerwünschte Rolle spielen.

Die beiden Brahmanen und Dagbu erhoben sich nun. Dagbu fragte erstaunt, weshalb eine derartige Maßregel gegen die Priester nötig sei.

Weller meinte barsch, Dagbu könne sich wohl selbst denken, daß die Dinge hier eine wenig angenehme Wendung genommen hätten.

„Streckt die Hände aus!“ befahl er in demselben Tone den Brahmanen.

Sie gehorchten voller Demut.

„Hole aus dem Ziegenstall Baststricke,“ fügte Weller zu dem Büffeljäger gewendet fort.

Dagbu betrachtete sinnend seine Zamka.

Dann schritt er um die Hütte herum und kehrte mit zwei Stricken in der Linken zurück.

Weller steckte die Pistole in die Tasche und nahm die Stricke in Empfang. Dagbu war hinter uns getreten.

Wenn wir Harsts Mahnung zur Vorsicht mehr beherzigt hätten, würde uns vieles erspart worden sein.

Meine späteren wütenden Kopfschmerzen kamen auf das Konto der Zamka.

Denn der Büffeljäger schlug schnell, kräftig und sicher zu, und ich riß im Niederstürzen den Topf mit der Brühe um und verbrannte mir noch die Hand. Aber das spürte ich erst nachher.

Weller und ich waren erledigt. Die Stricke wurden für uns gebraucht, nicht für die Brahmanen.

So etwas nennt man nicht Pech, sondern Dummheit. Wir hätten durch Dagbus Verhalten – er legte den Wurzelknüttel nicht weg!! – sofort argwöhnisch werden und den einzig richtigen Schluß ziehen müssen, daß während unseres unterirdischen Spaziergangs nach dem Turme die Brahmanen die Sachlage richtig durchschaut und Dagbu für sich gewonnen hatten.

Zum Glück hatte die elastische Wurzelkeule unsere Hirnkästen nicht allzu sehr verbeult. Wir erwachten bereits nach einer Stunde und fanden uns in einem pechfinsteren Felsloch vor.

Ein zweiter glücklicher Umstand war der, daß Dagbu in Überschätzung der nachhaltigen Wirkung seiner Hiebe uns nur die Hände gefesselt hatte. Offenbar besaß er auch im Fesseln wenig Erfahrung. Jedenfalls hatten wir die Baststricke trotz Schmerzen und Brechreiz in kurzem abgestreift und unsere Taschenlampen zwecks Orientierung eingeschaltet.

Ringsum dunkle, feuchte Felswände.

Zweifellos eine kleine versteckte Nebenhöhle …

Auch eine Tür aus Pinsaholzbalken gab es hier, rotbraunes Pinsaholz, das leicht nach Kampfer riecht und wie Eisen ist.

Weller befühlte seine Jackentasche und zog seine Pistole hervor.

„Idioten!“ Und dann beleuchtete er die Stelle der Tür, wo außen, durch eingeschlagene Nägel gekennzeichnet, ein Riegel sitzen mußte.

Nickelmantelkugeln bezwingen auch Pinsaholz.

Wellers energisches wortkarges Vorgehen gefiel mir. Er feuerte fünf Kugeln dicht untereinander, und ein gemeinsamer Schulterstoß genügte, den ramponierten Riegel loszusprengen.

Wir waren sehr bald in der Haupthöhle und liefen nun besorgt dem nördlichen Ausgang zu, da wir Harst in der Gewalt der drei braunen Verbündeten vermuteten.

Hell von der Sonne beschienen lag der Turm vor uns.

Kein Harst …

Aber – das Grammophon spielte …

Ich horchte …

Es war ein sehr bekanntes Lied, das ich hörte … Nein – ein Couplet …

Siehst de wohl, da kimmt er

Lange Schritte nimmt er …

und so weiter …

Wir beide blickten wie auf Kommando an dem Turme empor.

Harald hatte vorhin doch gesagt, es gebe hier schlau verborgene Fenster … Und das Grammophon erklang jetzt weit lauter als bisher …

Tatsächlich: da oben war etwas, das auf die Entfernung wie ein eingemauertes Felsstück wirken mußte, nach außen gedacht: ein zackiger grauer Holzrahmen, bespannt mit grauschwarzer Drahtgaze.

Aus diesem kleinen Fenster hing eine Schiffsstrickleiter herab.

„Es kann eine Falle sein,“ meinte John Weller.

Ich nahm die Clement zwischen die Zähne und kletterte rasch empor.

Das Fenster war freilich für bayrische Hofbräubäuche nicht berechnet. Mein Bauch ist mäßig. Ich schwang mich in das Turmgemach hinein, das von oben durch ein flaches Dachfenster Licht genug empfing, um jede Einzelheit wahrnehmen zu können.

„Siehste wohl, da kimmt er …“ war abgeleiert. Harald stand am Grammophon (es war ein Schrankapparat) und drehte an der Kurbel.

Auf drei Holzstühlen mit geflochtenen Sitzen und Lehnen saßen Dagbu und die beiden Brahmanen in andächtig-einfältiger Starrheit: gefesselt!!

Auf einem Rohrsofa hatte eine junge blonde Dame Platz genommen, die an Stelle der Armbänder häßliche Baststricke trug und deren Gesichtsausdruck bewies, daß sie ein wenig gereizter Stimmung war.

Diese Blondine war in einen Kimono von hellblauer Seide gekleidet und durfte sich einer gewissen pikanten Schönheit rühmen, die jedoch Haralds Herz nicht weiter beeinflußt hatte.

Er drehte die Kurbel und begrüßte uns beide mit den stark ironischen Worten:

„Da seid ihr ja! Mit Ruhm habt ihr euch nicht gerade bekleckert. Ich werde jetzt aus Rigoletto von Verdi spielen lassen: „Ach wie so trügerisch sind Männerherzen …“ – in diesem Falle bezieht sich dies auf Herrn Dagbu, der unweigerlich im Gefängnis von Bombay wird darüber nachdenken müssen, daß es höchst unzweckmäßig ist, uns zu belügen und zwei bärtige Malaien mit künstlich gebleichtem Haar für Brahmanen zu erklären.“

Er legte die neue Platte auf, und unter den Klängen aus Rigoletto berichtete er, wie er hier in den Turm eingedrungen sei.

2. Kapitel.

Kiste „Wellington“.

Weller und ich standen mit etwas betretenen Mienen da und hörten zu …

„Die Dame dort, die sich bis jetzt in tiefstes Schweigen gehüllt hat und mich keinerlei Antwort würdigte, wurde auf mich erst aufmerksam, als ich schon mit Hilfe eines Astes des neben dem Turme stehenden Rasamala-Baumes das flache Dach erreicht, das Fenster geöffnet und in dieses Gemach hinabgesprungen war. Da sie dann nach jenem Revolver griff, fraglos in der wenig schönen Absicht, mich als Scheibe zu benutzen, wurde ich ungalant und band sie in der Sofaecke fest. Kaum hatte mein Verhör – es blieb einseitig und ohne Erfolg – fünf Minuten gedauert, als ich von dort, wo die Treppe hinabführt, einen Ruf vernahm …

„Rani Gisa, bist du da?“

Es war die Stimme jenes Brahmanen-Imitators …

Ich konnte der Dame gerade noch rechtzeitig den Mund zuhalten … Auch die Kehle zudrücken … Sie schnappte nach Luft, und ich schlüpfte hinter jenen Bettvorhang. Die drei Herren dort erschienen. Die sanft mahnende Ansicht meiner Clement – eine Repetierpistole wirkt stets beruhigend auf beide Teile – überzeugte die drei, daß hier nicht mehr viel zu holen war. Dagbu erzählte reumütig, was mit euch beiden geschehen. Da ich euch für eure minderwertige Ausführung meines Befehls bestrafen wollte, solltet ihr euch selbst befreien und den überraschenden Anblick dieses traulich-feierlichen Bildes genießen. Setzt euch … Rigoletto ist abgeleiert … Es folgt die nächste Programmnummer …“

Er stellte die Drehscheibe des Apparates ab, klappte ihn zu und wandte sich an die Kimono-Blondine …

„Miß Gisa – ich nehme an, daß Ihr voller Name Gisela lautet –, Miß Gisa, ich möchte das Verhör von neuem beginnen – auf andere Art …“ –

Verbindende Fäden …! Der Leser gebe acht! –

„… andere Art … – Also, Miß Gisela, ich gestatte mir, Ihnen einen Gruß von Ihrer Schwester Dolores, verehelichter Gonzales, auszurichten …“

Gisela warf Harst lediglich einen wenig liebevollen[5] Blick zu.

„Sie geben also zu, daß Dolores Gonzales Ihre Schwester ist …?“

Und jetzt antwortete Rani Gisa …

„Ich kenne keine Dolores Gonzales …!“ rief sie erbittert.

„Ihr Gedächtnis hat stark gelitten … Gestatten Sie, daß ich es auffrische, gleichzeitig auch, daß ich meinerseits die Maske lüfte. Mein Name ist Harald Harst, und da dort auf dem Bücherbrett eine stattliche Anzahl der literarischen Versuche meines Freundes und schwatzhaften Lobredners Max Schraut stehen, dürften Sie nun darüber orientiert sein, daß es leichter ist ein Kamel durch ein Knopfloch zu ziehen als mich zu täuschen.“

Arme Gisela!

„Mein Gott!“ rief sie nun kläglich, und nach althergebrachtem Weiberbrauch ließ sie ihre Tränendrüsen arbeiten, was jedoch Harald absolut nicht rührte.

„Miß Gisela,“ sagte er mahnend, „daß die Insel mit der Tempelruine drüben und auch dieser Turm, der höchstens sechs Jahre alt ist, Ihrer Schwester Dolores bekannt sein mußte, bewies mir die erfreuliche Tatsache, daß wir durch Leute des Schoners Goa hierher gebracht worden waren, wo wir, so hatte Frau Dolores kalkuliert, wohl so bald nicht wieder freikommen würden, da die Hängebrücke zerstört war. – Ich möchte einen Irrtum Sir John Wellers und Schrauts richtig stellen. Beide glaubten, Manuel Gonzales habe uns nächtlicherweise überfallen lassen. Nein, das stimmte nicht. Als wir die Goa verließen und Frau Dolores, deren weiches Gemüt weiteren Morden abhold war, uns durch einen Zettel dringend riet, nicht auf den Schoner zurückzukehren, – als dann ein Motorboot uns vier Gefesselte in unserem Sampan davonschleppte, da wußte ich: das ist Frau Dolores Werk! Manuel Gonzales hätte uns für alle Zeit stumm gemacht. – Und weil dann weiter das Motorboot der Goa uns ausgerechnet hierher brachte – mitten in eine Sumpfwildnis hinein, in der sich nur ein Kundiger zurechtfindet, lag die Vermutung doch äußert nahe, daß Dolores dieser versteckte Platz sowie der Turm hier gut vertraut sei, zumal die beiden angeblichen Brahmanengreise zwar weißes Haar, aber zu wenig Gesichtsrunzeln und dazu noch Armtätowierungen hatten, wie ich diese bei vielen Leuten auf der Goa gesehen habe. Und da schließlich Ihre Augen, Miß Gisela, in Form und Farbe und Länge und Dichte der Wimpern denen der Frau Dolores gleichen, war die weitere Folgerung, die blonde hiesige Turminsassin könnte mit der verehelichten Gonzales verwandt sein, so einfach und selbstverständlich wie diejenige, die mir die Überzeugung gibt, daß in diesem Turm ein Teil der Goldbarren der Antje Smeling versteckt sind – in diesem Turm, den Kapitän Praang durch seine malaiischen Freunde, insbesondere durch Gabru, nehme ich an, als Schatzkammer errichten ließ. Praang, ein sehr gerissener vorsichtiger Herr, setzte Sie, Miß Gisela, als Schatzhüterin ein. Der Turm ist leicht zu verteidigen, und die Karabiner und die Revolver dort, ein ganzes Arsenal, sollten wohl kaum zum Spatzenschießen dienen. Praang wollte erst mal recht viel Gras über die fragwürdige Feuersbrunst wachsen lassen, der die Antje Smeling nach seiner Behauptung den Ritt in die Wellentiefe verdankte, und dann erst nach Jahren sollten die Früchte seiner Schurkerei für ihn reifen – so hatte er alles fein berechnet …“

Harald schwieg …

Gisela hatte ein spöttisches Lachen hören lassen …

Und dieses Lachen klang so echt spöttisch und überlegen, daß es des blonden Weibes nächste Worte als durchaus wahr erscheinen ließ …

„Sie haben Phantasie, Herr Harst, Sie sind fraglos auch klug und an streng logisches Denken gewöhnt. Leider sind Sie jedoch, was den Zweck dieses Turmes und meines Aufenthaltes hier anbetrifft, gänzlich im Irrtum – – zum Glück! Suchen Sie nur nach den Goldbarren – bitte, Sie werden sie nie finden!“

„Auch am Höllentor von Adagaru nicht?!“ lächelte Harald noch überlegener.

Die Augen der Blondine weiteten sich einen Moment. Ein fragender Blick zu den gefälschten Brahmanen hin … Und – der eine schüttelte unmerklich den Kopf …

„Sie brauchen nicht zu antworten, Miß Gisa,“ meinte Harald da. „Diese stumme Verständigung zwischen Ihnen und den Malaien genügte vollständig … Sie kennen Adagaru … Und was dort zu finden ist, werde ich feststellen. – Weller, Sie könnten die vier Herrschaften hier jetzt ein wenig bewachen. Schraut und ich werden uns den Turm ansehen.“

Nun, dieses Bauwerk war mit recht primitiven Mitteln hergestellt und ebenso primitiv eingerichtet. Es gab nur den einen Wohnraum hier, – dort oben unter dem Dachfenster. Im übrigen war der Turm bis auf einige Kisten und Fässer, deren Inhalt unwichtig erschien, völlig leer. Am interessantesten war der Eingang. Man hatte im Erdgeschoß einen Keller ausgehoben, mit Brettern versteift und einen Gang schräg aufwärts nach einem riesigen Baumstumpf gegraben, der im Innern hohl war. Rings um diesen halb vermoderten toten Urwaldkoloß wuchsen wilde Brombeeren und stachlige Garna-Büsche. Die Rinde des Baumes hatte man an einer Stelle zur Verkleidung einer kleinen Tür benutzt. Außerdem stand in der Lichtung dieses Gestrüpps noch ein niederer Ziegenstall, in dem zwei weiß-graue prächtige Milchziegen uns vertraulich die Köpfe entgegenreckten.

Dieser kleine Stall starrte vor Schmutz. Der Boden war fußhoch mit fauligem Gras und Unrat bedeckt.

„Miß Gisa ist eine faule Person,“ meinte Harald. „Ich wundere mich, daß die beiden als Brahmanen verkleideten Malaien diese ekelhafte Schmutzerei geduldet haben, zumal doch ihr Ziegenstall drüben auf der Insel tadellos sauber ist.“

Und – er drängte die Tiere beiseite, ergriff eine kurze Stange und wühlte in dem jauchigen Heu umher, schob es in einem Winkel zusammen und legte so den Boden frei, klopfte mit der Stange auf die Steinplatten und lächelte belustigt …

„Ja, wie dumm die Menschen doch sind!! Unglaublich dumm! Dieser Schmutz mußte doch auffallen! Und jetzt noch in einem so primitiven Ziegenställchen solch’ ein sauber gearbeiteter Steinboden aus Platten mit Mörtel dazwischen!

Was meinst du, ob wir nicht mal diese Fliesen aufbrechen?! Hole bitte die Axt, die wir unten im Turme sahen.“

Er jagte die Ziegen ins Freie, während ich rasch die Axt sowie ein Handbeil herbeibrachte.

Ich war außerordentlich gespannt, was wir finden würden. Behielt Harald recht, so war das Versteck sehr schlau angelegt. Ob wirklich Goldbarren unter den Fliesen lagen?!

Die ersten Axthiebe dröhnten. Nachdem eine der Steinplatten in der Mitte des Stalles zertrümmert war, benutzten wir Axt und Beil als Brecheisen, hoben immer mehr Platten heraus und stellten sie draußen ins Gras, – eine übelduftende Arbeit, die leider zwecklos zu sein schien, denn unter den Fliesen, die ganz unregelmäßige Form und Dicke hatten, gab es nur Erde und harten Fels.

Aber ein Mann wie Harald gibt sich so rasch nicht zufrieden. „Hier ist etwas verborgen!“ rief er schwitzend und keuchend und kratzte mit der Axt die Erde weg …

Mit einem Male ein kreischender Ton … Metall und Metall hatten sich berührt … Die Schneide der Axt war über eine eiserne Platte geschrammt.

Jetzt knieten wir, benutzten die Hände … Legten den Deckel einer eisernen Kiste von über ein Meter Breite und Länge frei … Mitten auf dem Deckel war ein großer Teerklumpen, steinhart, festgeklebt.

„Das Schloß sollte vor Nässe geschützt werden!“ rief Harald …

Ein Beilhieb … Der Teer zersplitterte, und in einem Teerstück fanden wir einen komplizierten langen Schlüssel, der genau in das Schlüsselloch paßte.

„Eine alte sogenannte Kriegskasse ist dies hier,“ belehrte mich Harst. „Im vorigen Jahrhundert benutzte man solche Eisenkisten auf Kriegsschiffen als Tresore zur Aufbewahrung des Geldes. – Da – hier kannst du auch den in erhabenen Buchstaben auf dem Deckel lesbaren Namen „Wellington“ entziffern.“

Er führte den Schlüssel vorsichtig in das Schlüsselloch ein und – – drehte langsam …

Ein Knacken …

Starke Federn schnellten den Deckel auf. Ich bekam einen Schlag gegen den Ellenbogen und fluchte …

Haralds Taschenlampe beleuchtete den Inhalt. Was wir sahen, waren keine Goldbarren …

Goldbarren – – ein Nichts gegenüber diesem ungeheuren Schatz an Edelsteinen, goldenem Geschmeide, Perlen … –

Wir sind nicht leicht aus der Fassung zu bringen. Diese hier, diese strahlenden phantastischen Reichtümer, die den Finder zu einem zweiten Grafen von Monte Christo machten, verwirrten uns.

Ich griff mit der Hand in die linke Abteilung, in der lediglich geschliffene Diamanten lagen, keiner unter Haselnußgröße, jeder wasserklar …

Und aus meinen Fingern träufelte es zurück wie blitzende Tautropfen …

Ich wühlte in der Nebenabteilung, in herrlichen Smaragden … Wie gefrorene dunkelgrüne Teile von Meereswogen …

Ein seltsames Fieber überkam mich. Ich hatte schon mancherlei Wert auf engem Raum aufgehäuft gesehen …

Dergleichen wie dies hier nie – nie!!

Das waren nicht Millionen … Das waren Milliarden …

Das war wie ein Traum

Und wie giftiger, hirnumnebelnder Dunst schien’s aus diesen Schätzen aufzusteigen.

Haralds hartes Lachen brachte mich zur Besinnung …

„Wie gewonnen, so zerronnen,“ sagte er nur …

3. Kapitel.

Wieder auf der Goa.

Zerronnen …

Nie hatte ich Ähnliches geschaut …

Nie standen wir ohnmächtiger einer schlau angelegten Vorrichtung gegenüber, die dazu diente, jeden Unberufenen zu enttäuschen.

Zerronnen …

Ich starrte auf die offene Kiste …

Ich sah, daß sie sich in ihrem in den Felsboden ausgemeißelten Loche langsam senkte, daß zwischen den Kistenwänden und dem Fels graugrüne Schlammassen glucksend hervorquollen.

Die Wellington-Kiste versank.

Erst ganz langsam, dann immer schneller …

Ich packte den Deckel, wollte sie halten …

Ich packte die Axt …

Harst lachte …

Die Kiste sank …

Der ekelhafte Schlamm floß über den Rand … in die durch Bretter abgeteilten sechs Fächer …

Floß über die Milliarden …

Quoll höher …

„Harald!!“ brüllte ich … „Wir werden die Reichtümer nicht verschwinden lassen …!“

Ich wußte kaum, was ich sprach …

Der Wahnwitz war wieder über mich gekommen …

„Lieber Alter …“ – und seine kühle Stimme ernüchterte mich schleunigst wieder, „der Radscha von Kaimara, der hier in diese Wildnis flüchten mußte, nachdem er die englische Kriegsbrigg „Wellington“ geentert und die Besatzung ermordet hatte, verwahrte seine Reichtümer in der eroberten Kriegskasse und nahm sie mit hierher. Wir können nichts, nichts daran ändern, daß unter dieser Felsschicht sich grundloser Dschungelsumpf befindet und die Milliarden für immer verloren gehen. Vielleicht ist es gut so … Diamanten sind ohnedies entwertet. In Amsterdam feiern die Schleifereien, und die Gruben in Südafrika halten die Rohsteine zurück, um die Hausse nicht noch ärger zu machen …“

Jetzt war die Kiste bereits so tief gerutscht, daß der Schlamm sie vollkommen füllte …

Der Deckel allein ragte noch aus dem quadratischen Loche hervor …

Dann plötzlich ein neues Aufquillen der Schlammassen …

Und – – auch der Deckel tauchte unter …

Nur noch … grünlicher Schlamm in dem Loche …

Große Blasen …

Gurgeln …

Große Blasen …

Gurgeln …

Die Schätze von Kaimara hatte der Sumpf verschluckt. Harald sagte ganz sachlich: „Natürlich haben weder Kapitän van Praang noch einer seines Anhangs eine Ahnung von dem Geheimnis dieser kleinen Lichtung gehabt, auf der wohl schon immer ein Ziegenstall gestanden haben mag …“

Ich stierte auf das verschlammte Loch …

Harald ging ins Freie, holte aus dem Turme Kistendeckel und Bretter, belegte das Loch damit und kratzte den Dung darüber …

Milliarden im Sumpf – – und über den Milliarden Ziegenmist!!

Ironie des Schicksals!! –

Wir kehrten nach einer Weile in den Turm zurück, untersuchten ihn und seine Umgebung nochmals aufs genaueste und entdeckten nach Osten zu an einem ziemlich krautfreien Loch einen Sampan mit kleinem Benzinmotor.

Genau um ein Uhr nachmittags verließen Weller, wir beide und der Büffeljäger Dagbu den Turm und diese Wasserwildnis auf dem knatternden Sampan. Die beiden Malaien und Gisa wären uns nur hinderlich gewesen. Ohne den Sampan war ihnen ja eine Flucht unmöglich. Dagbu brauchten wir als Ortskundigen. Wir hatten ihm seine Verräterei großmütig verziehen, und er wieder dankte es uns durch rückhaltlose Offenheit.

Wie er nun berichtete, hatte er vor drei Jahren die Insel mit der Tempelruine ganz zufällig entdeckt, deren Vorhandensein freilich im Volksmunde seit langem als halbe Sage fortlebte. Er hatte die Insel bisher viermal besucht gehabt, war von den angeblichen Brahmanen stets freundlich aufgenommen und zum Stillschweigen über seine Entdeckung durch Geschenke verpflichtet worden. Da er in Kaimara geboren war und seine Vorfahren mit zu den Untertanen des einst so mächtigen Radschas gehört hatten, wollte er auch schon aus ererbtem Haß gegen die Engländer nichts verraten.

Von der Wellington-Kiste hatte er keinerlei Kenntnis gehabt, wie Harald durch vorsichtige Fragen aus ihm herausholte.

Während Dagbu dann den Sampan steuerte, saßen John Weller und wir beide vorn in dem langgestreckten flachen Nachen, und Harst erzählte von den versunkenen Schätzen.

Weller machte dazu erst ein sehr ungläubiges Gesicht.

Als er jedoch merkte, wie stark mich diese Erinnerung an dieses nicht zu verhüten gewesene Versinken der Kriegskasse erregte – noch immer erregte, verfärbte er sich und packte Haralds Hand …

„Herr Harst, wir müssen die Schätze wieder emporfördern …!“ rief er heiser. „Die moderne Technik verfügt über genug Mittel hierzu … Wir drei …“

Harst lachte … zuckte die Achseln …

„Versuchen werden wir es – später! Das war von vornherein meine Absicht. Jetzt aber interessiert mich lediglich das Höllentor von Adagaru. Ich bleibe dabei, daß Gisela, die zweite Nichte des alten Verbrechers Praang, in dem Turme, zusammen mit den beiden Malaien ein Geheimnis zu bewachen hatte. Wir konnten nicht noch mehr Zeit opfern, dieses Geheimnis zu klären. Schraut und ich müssen auf die Goa zurück. Sie aber werden Dagbu unter Ihre Obhut nehmen, lieber Weller, und werden nachher in Kaimara uns erwarten, und mögen Wochen vergehen. Erst dann, wenn wir nach einem Monat nicht zu Ihnen zurückgekehrt sein sollten, begeben Sie sich nach Bombay und melden Greager das Vorgefallene. Bis dahin soll der Inspektor aus dem Spiel bleiben. – Sie haben mich verstanden?“

„Vollkommen …! – Und der Kaimara-Schatz?“

„Nun – finden wir auf der Goa den Tod, was vielleicht geschehen könnte, so sind Sie der einzige Mitwisser dieses … Dschungelgeheimnisses. Tun Sie, was Sie wollen … Und werden Sie als Milliardär glücklich! Mir liegt zurzeit anderes am Herzen: Adagaru!“

„Sie … Sie sind in der Tat ein merkwürdiger Mensch,“ stammelte Weller kopfschüttelnd. „Sie könnten Milliarden gewinnen, und jagen ein paar Goldbarren nach!“

„Goldbarren?! Die sind mir sehr gleichgültig. Mich reizen nur folgende noch ungeklärte Fragen. – Erstens: Woher kannte Praang die Ruineninsel? – Zweitens: Was bewachen Gisa und die beiden Malaien dort? – Drittens: Was ist aus der „Antje Smeling“ geworden und den Goldbarren? – Wenn ich dies erst weiß und wenn ich Gonzales und die ganze Bande der Polizei übergeben habe – mit Ausnahme der Frau Dolores vielleicht –, wenn ich also dieses Problem „Höllentor“ glücklich erledigt habe, werde ich meine Gedanken auf die Wellington-Kiste konzentrieren, und ich zweifle nicht, daß wir drei die Kiste heben werden. Sie haben ganz recht: der modernen Technik ist nichts unmöglich!“ –

Nachts zwei Uhr landeten wir nördlich von Bombay an einsamem Strande. Der Sampan mit Weller und Dagbu fuhr nach Kaimara zurück.

Morgens sieben Uhr standen wir in der Kapitänskajüte Manuel Gonzales gegenüber …

Auf dem Sofa am gedeckten Frühstückstisch saß Frau Dolores und starrte uns wie Gespenster an …

4. Kapitel.

Harsts Politik.

Wie Gespenster …

Zum Glück achtete Gonzales in keiner Weise auf das verstörte Aussehen seiner Frau.

„Wir melden uns zurück, Kapitän,“ sagte Harst dienstlich.

Gonzales, der Mann, der auf so eiserne Disziplin sah, schnauzte uns grob an …

„Vierundzwanzig Stunden Urlaubsüberschreitung – unerhört!!“

Seine donnernde Ansprache an uns bescheidene Sünder war grob, aber nicht unfein.

„Kapitän,“ erklärte Harald dann ebenso dienstlich, „ich habe Sie nicht unterbrechen wollen. Wir sind schuldlos, wir sind im Kaimara-Dschungel überfallen worden.“

Gonzales fragte gleichgültig: „Kaimara?! Also dort waren Sie?“

„Ja … Nur dort kann man Wasserbüffel hier in der Nähe von Bombay schießen, und dort braucht man keine Jagderlaubnis. Das wußten wir …“

Und dann erzählte er …

Feine Politik – feine Politik … Höhere Diplomatie geriebenster Lügen, geschicktestes Vermischen von Wahrheit und Dichtung …