Hauptmenü

Sie sind hier

Ein gefährlicher Auftrag

Der Detektiv

Kriminalerzählungen

von

Walther Kabel.

Band: 38

Ein gefährlicher Auftrag

Erstes Kapitel.

Die Fensterscheibe.

Das war an jenem Junivormittag eine peinliche Überraschung für uns, als wir mit dem Gemeindevorsteher des Ortes Dalldorf das in der Nähe der bekannten Irrenanstalt gelegene Häuschen und jenes Zimmer betraten, wo wir vor kaum vierzig Minuten die Leiche der schönen Rosa Linden eingeschlossen hatten, die schon vor ihrem Geständnis Gift genommen und durch einen freiwilligen Tod die beiden an ihren nahen Verwandten begangenen Morde gesühnt hatte.

Die Leiche war verschwunden. Das eine Fenster war nur angelehnt. Und wir standen und starrten sprachlos auf das Bett, dessen Steppdecke noch tief eingedrückt war. Dort hatte die Tote gelegen. Dort hätte sie noch liegen müssen, wenn –

Und das, was ich nun dachte, kleidete Harald Harst in die leisen Worte:

„Sie hat uns abermals überlistet! Sie hat damit gerechnet, daß sie eine geraume Zeit allein bleiben würde. Es war nichts als eine tiefe, künstliche Bewußtlosigkeit von kurzer Dauer mit allen äußeren Anzeichen des bereits eingetretenen Todes.“

Der Gemeindevorsteher machte ein ungläubiges Gesicht.

„Ist so etwas denn möglich, Herr Harst?“ meinte er.

„Für Rosa Linden ja. Ihr Vormund, der Chemiker Athanasius Prikola, hat in seinem Laboratorium Gifte aller Art, auch solche, die lediglich Ohnmachten hervorrufen. Er weilte längere Zeit im Ausland, besonders in Japan. Von dort brachte er Pflanzengifte mit, deren Wirkung hier bei uns noch völlig unbekannt ist.“

„Und was nun?“ fragte der Gemeindevorsteher.

„Gehen wir nach der Anstalt hinüber, Herr Gemeindevorsteher,“ sagte Harst kurz und etwas geistesabwesend. „Ich erzählte Ihnen ja bereits, daß Rosa Linden zu dem als Mörder verhafteten und jetzt zur Beobachtung seines Geisteszustandes der hiesigen Irrenanstalt überwiesenen Nervenarzte Dr. Karl Möckern in vertrauteren Beziehungen stand und mir gegenüber vor ihrem „Scheintode“ zugegeben hat, daß sie Möckern aus der Anstalt befreien wollte. Vielleicht hat sie dies wirklich fertig gebracht. Sie kann viel, dieses junge Weib, sehr viel.“

Zehn Minuten darauf standen wir dem Direktor der Anstalt gegenüber. Der Geheime Medizinalrat schüttelte zweifelnd den Kopf, als Harald erklärte, es wäre zweckdienlich, einmal nachzusehen, ob der Untersuchungsgefangene Möckern sich noch in seinem Zellenzimmer befinde.

Und abermals vier Minuten später war festgestellt, daß Dr. Möckern die Flucht ergriffen hätte.

Der betreffende Wärter sagte folgendes aus: Vor einer Viertelstunde war zu dem Oberarzt ein jüngerer Herr mit einem Ausweis der Staatsanwaltschaft gekommen, hatte sich als Assessor Linden vorgestellt und auf Grund des Ausweises Möckern sofort zu sprechen verlangt.

Man hatte den Assessor in die Zelle geführt. Der Wärter war vor der Tür stehen geblieben. Gleich darauf hatte der Assessor die Tür wieder öffnen lassen und dem Wärter den angeblich bewußtlos daliegenden Möckern gezeigt. „Holen Sie den Oberarzt als Zeugen und bringen Sie Papier, Feder und Tinte mit. Möckern wird ein Geständnis ablegen, wenn er wieder zu sich kommt.“ – So hatte der Assessor den Wärter entfernt.

Als der Oberarzt und der Wärter nach acht Minuten etwa die Zelle betraten, war sie leer. Und diese Entdeckung hatten sie etwa zu derselben Zeit gemacht, als wir bei dem Geheimen Medizinalrat weilten.

Die Flüchtlinge konnten also noch nicht weit gekommen sein. Das ganze Anstaltspersonal wurde alarmiert. Harst gab sich die erdenklichste Mühe, herauszubringen, wo Möckern und dessen Geliebte in diesem so fest verschlossenen Hause geblieben sein könnten.

Ich will mich hier mit Einzelheiten nicht aufhalten. Es wurde bis zum Abend gesucht. Nichts wurde versäumt, um der Flüchtlinge habhaft zu werden.

Um neun Uhr abends gab Harald die Sache auf.

„Ich stehe vor einem Rätsel,“ sagte er zu dem Geheimrat. „Ich behaupte, die Flüchtlinge befinden sich noch in der Anstalt. Lassen Sie bitte scharf Wache halten. Ich komme morgen in aller Frühe wieder her.“

Wir gingen dann durch den prächtigen Vorsommerabend dem kleinen Häuschen zu, wo Rosa Linden uns abermals so schlau getäuscht hatte.

Harald war sehr schweigsam. Ich störte ihn nicht in seinen Gedanken. Ich grübelte darüber nach, wo das Paar geblieben sein könnte. Wenn ein Harald Harst Leute sucht, die eben erst flüchtig geworden sind, und wenn er sie nicht findet, müssen diese Leute schon einen ganz ungewöhnlichen Trick ersonnen haben, sich unsichtbar zu machen. – Welches war dieser Trick? Wir hatten nun doch als Liebhaberdetektive in all den Jahren bereits übergenug Erfahrungen jeder Art gesammelt; Harsts Name war für die Welt der eines außerordentlichen Genies; und doch: hier hatte er versagt! –

Wir fanden das alte Ehepaar, dem das Häuschen gehörte, im Garten sitzen. Harst fragte, ob sie ihm eine Fensterscheibe aus dem Zimmer, in dem Rosa Lindens „Leiche“ gelegen hätte, verkaufen würden.

Die Gesichter der alten Leute waren zum Malen!

Harst bezahlte die Scheibe sehr gut, nahm sie eigenhändig aus dem Fensterrahmen heraus, wickelte sie in eine Zeitung und verabschiedete sich. Die Leutchen glaubten sicher, das sei so einer „mit ’m ganz großen Klaps“ gewesen.

Wir fuhren heim. Unterwegs konnte ich mich doch nicht länger beherrschen.

„Wozu die Scheibe, Harald?“

„Zum Andenken an den größten Reinfall, den ich je erlebte, mein Alter.“

„Dann hättest Du besser das Bett kaufen sollen. Denn darauf hat doch Rosa Linden gelegen – die falsche Tote.“

„Die Fensterscheibe ist ein weit persönlicheres Andenken an sie. Wenn Du bessere Augen hättest, würdest Du gemerkt haben, daß [in][1] die Scheibe mit einem Diamanten ganz fein allerlei eingeritzt war.“

„Ah – deshalb also!“

„Ja – deshalb! – Als ich mich am Fenster bückte und scheinbar in den Garten hinausschaute, sah ich mir diese feinen Kratzer auf dem Glase genau an. Zu Hause kannst Du dasselbe tun.“ –

Nach dem Abendbrot kam dann in Haralds Arbeitszimmer die Scheibe heran.

Ich prüfte die Striche, die Harst „feine Kratzer“ genannt hatte. Wenn nicht unter diesen Strichen die Buchstaben R L gestanden hätten, würde ich gesagt haben, Rosa Linden wäre meines Erachtens nicht die, die dies alles eingeritzt hätte, da es ja nichts als willkürliche Versuche wären, mit einem Diamanten die obere Glasschicht zu zerstören.

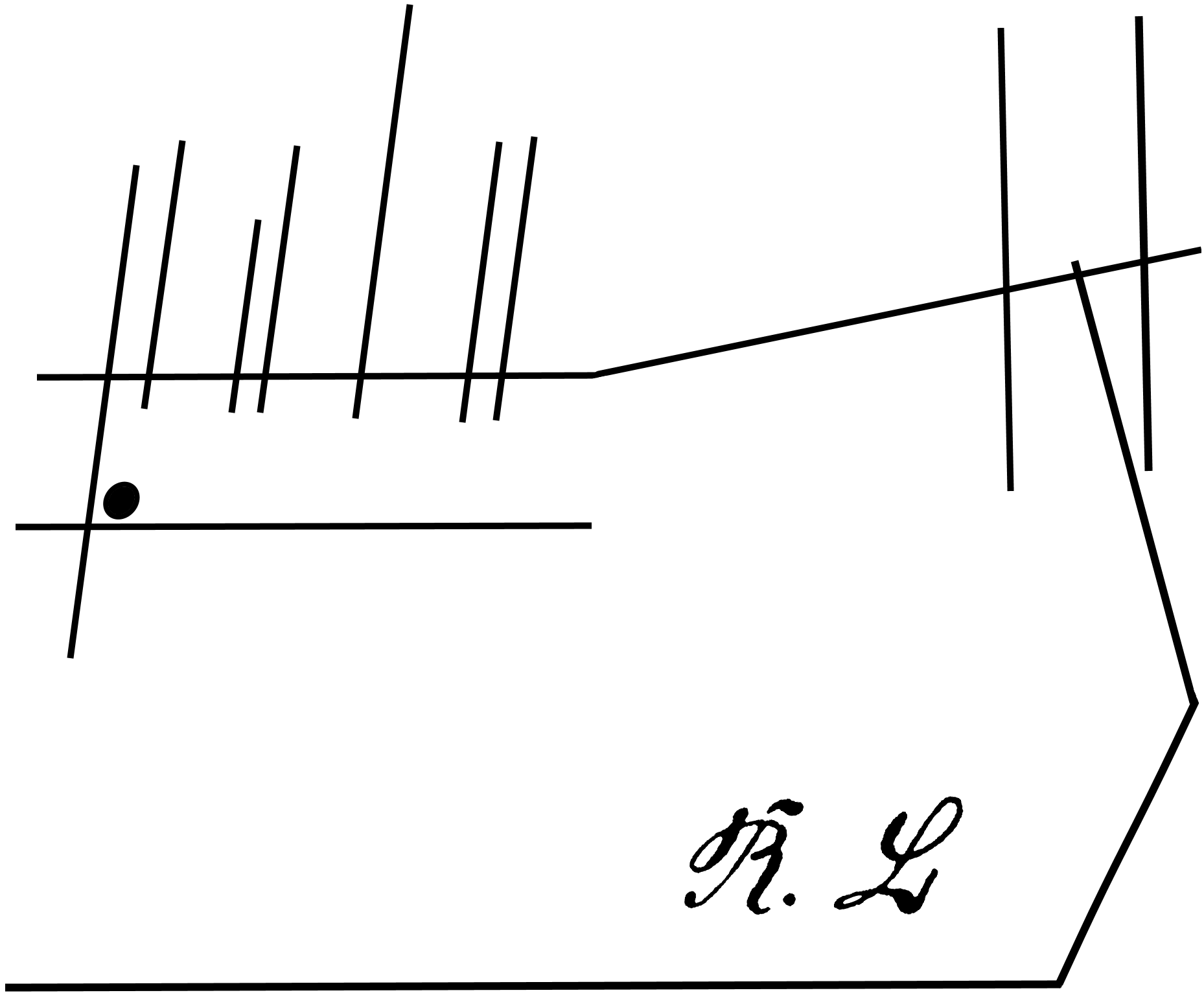

Ich muß diese Striche hier genau so wiedergeben, wie ich sie auf der Scheibe vorfand, denn all dies wurde später sehr bedeutungsvoll. Die Fensterscheibe besitzt Harald heute noch.

Ich habe das eingeritzte Bild hier lediglich insofern korrigiert, als ein Teil der Striche aus Bogenlinien bestand. Man sah aber genau, daß diese krummen Linien nur auf die Ungeübtheit Rosa Lindens, einen Diamanten in dieser Weise als Zeichenstift zu benutzen, zurückzuführen war.

Ich deute hier schon durch das Wort Zeichenstift an, daß es sich doch um eine Zeichnung handelte, um die Skizze irgendeiner Örtlichkeit.

Das war auch Haralds Ansicht. Und ich bekehrte mich sehr bald zu derselben Meinung, nachdem Harst das Ganze auf ein Stück Papier so in geraden Linien übertragen hatte, wie ich es oben wiedergegeben habe.

„Sieh mal,“ sagte er dann, „die Linden hat den Doktor aus der Anstalt befreien wollen. Nur deshalb begab sie sich nach Dalldorf und mietete das Zimmer in dem Häuschen. Diese Befreiung hatte sie vorbereitet. Beweis: die gefälschte Legitimation für „Assessor Linden“. Sie konnte nun nicht voraussehen, ob ihr diese Befreiung so gut glücken würde, daß sie Doktor Möckern ohne Zeugen sprechen konnte. Ihm einen Zettel zuzustecken, war zu gefährlich. Wie sollte sie also mit ihm, falls er allein entwich, einen Treffpunkt vereinbaren? Da mag sie eben die Skizze zu Hilfe genommen haben. Wenn sie Möckern zuflüsterte: „Häuschen Schliephake, hier, linke Fensterscheibe“, so ging das schnell, und er konnte sich das Weitere zusammenreimen. Schliephake heißen ja die alten Leutchen, denen das kleine Haus gehört. – So kann man den Zweck der Skizze deuten. Ob die Deutung richtig ist, weiß ich nicht. Es gibt nur noch eine einzige andere; die scheidet aber aus.“

„Und die wäre?“

„Die Skizze sollte mich irreführen, falls ich dem Pärchen auf die Spur käme. – Doch, die Deutung erscheint nur noch gesuchter als die erste. Sie gefallen mir beide nicht. Aber ich finde nichts Besseres.“

Er schloß die Scheibe weg, ohne das Thema weiter irgendwie zu erörtern. –

Drei Tage darauf kam Nachricht aus Hamburg, daß dort ein verdächtiges Paar logiere. Wir fuhren hin, fanden das Nest leer, aber stellten doch wenigstens das eine mit aller Bestimmtheit fest, daß es tatsächlich Möckern und die Linden gewesen waren.

Vier Tage später waren wir in London. Hier hatten die beiden als älteres, grauhaariges Ehepaar gewohnt. Die Spur ging nun für lange Zeit verloren, wir kehrten heim.

So gingen drei Wochen hin. Dann – endlich eine Sache, die nicht so alltäglich begann.

Zweites Kapitel.

Der Mord in der Kurparkstraße.

Seebad W…, Langestraße 1.

2. Juli 191…

Sehr geehrter Herr Harst!

Ich bin man eine einfache Frau, wenn ich auch ein großes Pensionat habe. Meine Gäste wissen schon, daß ich man bloß eine Dorfschule besucht habe. „Die Hauptsache ist gutes Essen und nicht gutes Deutsch,“ sagt der Herr Regierungsrat Schlimy immer. Also Sie werden entschuldigen, wenn ich Sie nicht so von allem unterrichten kann, wie eine gelehrte Dame. Deshalb möcht ich Sie bitten, mich mündlich zu verhören. Es geht um meine Existenz. Ich komme am dritten des Monats abends nach Berlin. Ich will Ihnen gern für Ihre Mühe ein paar hundert Mark bezahlen. Detektive sind teuer, sagt Herr Regierungsrat Schlimy. Und das ist eins von den Opfern. Ich werde am vierten vormittags elf Uhr bei Aschinger am Bahnhof Friedrichstraße sein. Sie werden mich gleich rausfinden. Ich bin leider sehr dick und habe ein Muttermal im Gesicht.

Hochachtungsvoll

Frau Anna Drewke,

Pensionsinhaberin.

Dieser Brief traf erst am vierten morgens ein.

„Ich glaube, es wird sich um Diebstähle handeln,“ sagte ich. „Frau Drewke wird ihren Gästen den Schaden ersetzt haben, und diese Summen müssen beträchtlich sein.“

„Ganz recht. Dasselbe nehme ich an.“ –

Um elf Uhr betraten wir die Bierabteilung des Aschingers am Friedrichstraßenbahnhof.

Allerdings, – Frau Drewke war nicht zu übersehen! Ich schätzte auf 230 Pfund in Kleidern.

Es war ein heißer Vormittag, und sie betupfte sich dauernd das krebsrote Gesicht mit dem Taschentuch. Dieses pausbäckige Gesicht mit dem fast talergroßen Muttermal auf der linken Wange und der Knollennase wirkte noch ausdrucksloser, weil die Augenbrauen völlig fehlten.

Das Provinzkostüm unserer Klientin, ein hochgeschlossenes Kleid mit Perlstickerei, machte die massigen Formen noch auffallender. Wie so oft hatte auch diese „dickste Dame der Welt“ eine dünne, piepsende Stimme. – Die Begrüßung war ihrerseits etwas verlegen.

„Ich hab’ erst nach dem Brief erfahren, daß Sie so’n berühmter Herr sind, Herr Harst,“ erklärte sie dann. „Sonst hätt’ ich gar nicht –“

„Schon gut, Frau Drewke. Für lange Vorreden bin ich nicht,“ fiel ihr Harald ins Wort. „Wir wollen auch gleich die Honorarfrage erledigen. Ich nehme nie Bezahlung an. Ich bin Liebhaberdetektiv. So, und nun werde ich fragen, und Sie antworten. So kommen wir am schnellsten zum Ziele.“

Die Sachlage war folgende: Frau Drewke hatte das Pensionat in W. erst in diesem Frühjahr gekauft. Sie hatte früher in Mecklenburg ein kleines Hotel besessen. Ihre Pensionsvilla in W. hieß „Haus am Meer“ und war ein Holzgebäude mit 24 Fremdenzimmern. Die Saison in W. hatte diesmal des günstigen Wetters wegen sehr früh begonnen. Schon am 15. Juni waren über die Hälfte der Zimmer besetzt. Leider hatten dann jedoch am 17. Juni die geheimnisvollen Diebstähle begonnen. Stets nachts wurden den Gästen aus den verschlossenen Zimmern Schmucksachen und Geld gestohlen. Frau Drewke hatte, um den Ruf der Pension nicht zu gefährden, die Verluste den Gästen zurückerstattet. Die Polizei in W. war machtlos gegenüber diesen Dieben oder diesem einzelnen Diebe. Selbst nächtliche Wachen in den Fluren hatten nichts geholfen. Vor den Augen der Polizeibeamten waren wieder ein paar Gästen Wertgegenstände gestohlen worden. Die Verluste Frau Drewkes betrugen bisher etwa 9000 Mark. Und das war für die Zeit vor dem Kriege immerhin recht viel. Jetzt war das Pensionat ganz besetzt. Am zweiten Juli früh (an diesem Tage schrieb die Drewke dann den Brief an Harald) war abermals einer älteren Dame eine Börse mit 500 Mark nachts unter dem Kopfkissen hervorgezogen worden. Da hatte denn der Regierungsrat Schlimy Frau Drewke geraten (er hatte seine goldene Uhr nebst Kette eingebüßt), sich an Harald Harst zu wenden.

Der Fall hatte in der Tat, obwohl es sich nur um gewöhnliche Hoteldiebstähle handelte, recht rätselhafte Seiten. Harst schien die Sache zu interessieren.

„Vorläufig bin ich hier noch beschäftigt,“ erklärte er der gemütlichen Dicken. „In fünf bis sechs Tagen werde ich jedoch zu Ihnen nach W. kommen. Ich schreibe vorher noch. Sollten jetzt zwei Zimmer frei werden, so vermieten Sie sie nur immer auf Tage, damit wir sofort einziehen können. Natürlich sehen wir dann etwas anders aus. – Haben Sie jemandem erzählt, daß Sie sich an mich gewandt haben?“

„Nein. Nur der Herr Regierungsrat und meine Cousine wissen davon.“

„Sehr gut. Bitten Sie sie, daß sie schweigen.“

Wir verabschiedeten uns. Als wir mit der Stadtbahn heimfuhren, sagte Harst plötzlich:

„Ich sehne mich nach Seebädern. Also: nachmittags vier Uhr heute vom Stettiner Bahnhof; Du als ältere Dame, die wegen eines Gesichtsleidens stets Schleier trägt, und ich als Gymnasialprofessor mit Naturforscherneigungen.“

Zu Hause fanden wir Besuch vor, und zwar einen Herrn Sanitätsrat Schlimy, der in Lichterfelde wohnte. Er kam seines Bruders Arthur wegen. Und dies war der von Frau Drewke so oft zitierte Regierungsrat.

Arthur Schlimy war in der vergangenen Nacht, also der vom 3. zum 4. Juli, unweit des Pensionats „Haus am Meer“ mit einer furchtbaren Schädelwunde auf dem Promenadenwege der Kurparkstraße gegen zwei Uhr morgens von einem Polizeibeamten tot aufgefunden worden. Er war Junggeselle gewesen, 49 Jahre alt, sehr lebenslustig und ein großer Verehrer der pommerschen Küste. Man hatte den Sanitätsrat Max Schlimy sofort telegraphisch benachrichtigt.

„Ich habe nun von meinem Bruder gestern, am dritten, früh einen Brief erhalten, Herr Harst, der mit der Hauptgrund meines Besuches bei Ihnen ist,“ fuhr er jetzt fort. „Bitte, hier ist der Brief. Ich werde Ihnen die wichtigen Sätze vorlesen.

„– Ich schrieb Dir letztens von den Diebstählen hier in der Pension. Auch meine Uhr nebst Kette haben dran glauben müssen. Seit dem Tage, als ich sie vermißte, habe ich nun so etwas den Amateurdetektiv gespielt. Ich hoffe, den Dieben auf der Spur zu sein. Ich habe Frau Drewke geraten, sich an Harald Harst zu wenden. Bis er hier eintrifft, hoffe ich den Fall zu erledigen und ihm ein ausgebrütetes Problem-Ei offerieren zu können. Wenn er dann meiner Ansicht ist, machen wir gemeinsam die Mausefalle zu und die Bande dingfest, denn es sind mindestens ihrer drei, die hier im Trüben fischen, eine Redensart, die man im Seebad mit Recht gebrauchen kann.““

Harald sagte jetzt:

„Vielleicht vermuten wir beide das gleiche, Herr Sanitätsrat. Ihr Bruder wurde ermordet, weil die Diebe wußten, daß er ihnen gefährlich werden könnte.“

„Ja, Herr Harst. Genau dasselbe vermute ich.“

„Nun, wir, Schraut und ich, fahren nachmittags nach W. Ich werde dann versuchen, die Mörder zu entdecken.“

„O – auch ich fahre mit dem gleichen Zuge. Ich will die Leiche Arthurs hier nach Berlin bringen. Wir könnten dann –“

„– leider die Reise nicht gemeinsam machen,“ vollendete Harald.

„Hm – ich verstehe! Ich werde natürlich verschweigen, daß Sie nach W. kommen.“

Bald darauf waren wir allein. –

Abends um halb neun an demselben Tage erhielt die Pension „Haus am Meer“ drei neue Gäste. Zufällig waren Zimmer frei. Der Gymnasialprofessor Ernst Mendel wurde in Zimmer Nr. 12 untergebracht, das bisher Arthur Schlimy innegehabt hatte. Frau Therese Griep, Rentiere, bekam Nr. 14, und der Sanitätsrat Schlimy Nr. 21. Nr. 12 und 14 waren von Frau Drewke, die schon mit dem Mittagszuge heimgereist war, aber nur für Tage abgegeben worden.

Professor Mendel und die mit einem Gesichtsleiden behaftete Frau Griep hatten nun ganz genau vereinbart, wo sie sich treffen wollten, nachdem sie auf ihren Zimmern gespeist und ihre Koffer ausgepackt hatten.

Mendel war ein in einen engen, altmodischen Rock eingeknöpfter, brilletragender, kurzsichtiger Herr mit struppigem, graublondem Bart und vornübergebeugter Haltung. Er stotterte etwas und war sehr unbeholfen, hatte dabei aber stets ein gütiges, bescheidenes Lächeln auf den Lippen.

Frau Therese Griep war so ungefähr vom gleichen Schlage. Unser Requisitenschrank in der Blücherstraße 10 enthielt ja auch vollständige Frauenausstattungen, so daß „Frau Griep“, auch was Wäsche und so weiter betraf, völlig echt wirkte. –

Das Seebad W. ist gleichzeitig Hafenstadt mit etwa 10 000 Einwohnern. Der dortige Kriminalkommissar Flügel wohnt in der sogenannten Altstadt. Er war gegen halb zehn Uhr abends in seinem Garten gerade mit Begießen der Gemüsebeete beschäftigt, als er von jenseits des Staketenzaunes angerufen wurde.

„Einen Augenblick bitte, Herr Kommissar,“ hatte sich ein älterer Herr mit goldener Brille gemeldet. „Würden Sie mir ein paar Worte unter vier Augen gestatten?“

Herr Gottlieb Flügel ging an den Zaun.

„Mein Name ist Mendel – Professor Ernst Mendel,“ erklärte der Fremde nun. „Sie haben da wunderschönes Spalierobst. Ich bin selbst großer Gartenfreund.“ Dann schaute Mendel sich um. Weit und breit war mit Ausnahme Frau Grieps keine Menschenseele zu bemerken. „Wenn Sie mir als Beamter versprechen, verschwiegen zu sein, und zwar jedem, aber auch jedem gegenüber, dann –“

Flügel musterte den merkwürdigen Herrn scharf. Der lächelte jetzt nicht mehr sein gütiges, freundliches Lächeln, sondern blickte dem Kommissar ebenso starr in die Augen und dies mit so völlig verändertem Gesichtsausdruck, daß Flügel unsicher fragte:

„Wer – wer sind Sie eigentlich?“

„Eigentlich heiße ich Harald Harst, und die Dame dort heißt „eigentlich“ Max Schraut.“

Flügel stieß ein geradezu freudiges: „Ah – Herr Harst!“ aus.

Gleich darauf saßen wir in Flügels bescheiden eingerichtetem Arbeitszimmer.

„Ja,“ meinte er achselzuckend, „über diesen Mord läßt sich nicht viel sagen, verehrter Herr Harst. Die Waffe des Mörders kann die stumpfe Seite eines Handbeils gewesen sein – kann! Von dem Mörder wissen wir nichts, gar nichts. Nicht einmal unser vorzüglicher Polizeihund Lux hat eine Fährte aufgenommen.“

Harst stellte noch mehrere Fragen. Aber der Fall blieb dunkel wie bisher. Der Regierungsrat Schlimy hatte auf der Promenade in einer Blutlache auf dem Rücken gelegen, als der Polizeiwachtmeister Schülke ihn fand. Schülke war gerade auf einem Rundgang durch das Strandviertel begriffen und hatte den Polizeihund bei sich gehabt. Er erkannte sofort, daß der gutgekleidete Herr bereits tot war, hatte schnell durch einen Passanten den Kommissar und den Kreisarzt holen lassen und bis zu deren Eintreffen mit dem Hunde die Umgebung abgesucht. Der Kreisarzt hatte erklärt, der Tod sei vor etwa einer Dreiviertelstunde eingetreten. Flügel wieder hatte dann im Laufe des Tages ermittelt, daß Arthur Schlimy bis gegen halb zwei Uhr morgens in der Kurhaus-Bar gesessen hatte und allein nach Hause gegangen war. Ferner hatte ein junges Ehepaar, das in einer dem Fundorte der Leiche gegenüberliegenden Villa wohnte und noch wach gewesen war, durch die halb offenen Fenster einen kurzen Aufschrei vernommen und hinterher noch ein Geräusch, als ob ein dickerer Stock mitten durchbräche. Der junge Ehemann war sofort aufgestanden und hatte sich zum Fenster hinausgelehnt, hatte auch auf der Promenade eine lang ausgestreckte Gestalt bemerkt, sich schnell angekleidet und erst auf eine persönliche Einmischung verzichtet, als er bei einem nochmaligen Blick durch das Fenster feststellte, daß der Polizeiwachtmeister bereits um die Männergestalt dort unten sich bemühte.

Dieser Herr namens Pawel war also derjenige Zeuge, der den Tatort unmittelbar nach dem Todesschrei des Opfers und auch das Opfer selbst, den ermordeten Regierungsrat, gesehen hatte. Pawel hatte erklärt, daß er etwa drei Sekunden nach dem Aufschrei, der wie ein halb erstickter Hilferuf geklungen hätte, am Fenster gewesen sei.

Dies war ungemein wichtig, wenn man die Aussagen zweier anderer Zeugen noch mit berücksichtigte.

Es hatten nämlich an der Kreuzung der Kurpark- und der Langen Straße zwei Kellner gestanden, die soeben erst von ihrer Arbeitsstelle gekommen waren. Von dort, wo sie sich gemütlich unterhalten hatten, bis zu dem Fundort der Leiche waren es genau 61 Meter. Auch diese beiden Leute hatten den Aufschrei und ebenso das nachfolgende Geräusch gehört und sich sofort nach dem Aufschrei umgewandt und festzustellen versucht, was es dort gäbe. Sie hatten jedoch den hingestreckten Körper nicht wahrnehmen können, da die Baumreihe der Promenade ihnen wie eine Mauer die Aussicht versperrte. Eins jedoch hätten sie sehen müssen: falls sich jemand vom Tatorte entfernte! – Sie behaupteten nun mit aller Bestimmtheit, daß sie kein lebendes Wesen in der Nähe erspäht hatten. Sie waren nach einer Weile völlig ahnungslos nach Hause gegangen. Dann war auch schon der Wachtmeister Schülke mit dem Polizeihunde erschienen.

Gerade dort nun, wo der Regierungsrat ermordet worden war, standen die neuen Häuser der Kurparkstraße, sechs an der Zahl, ohne Zwischenraum dicht nebeneinander. Es war mithin ausgeschlossen, daß der Mörder etwa blitzschnell sich hätte über einen Zaun schwingen und in einem Garten verschwinden können. Diese Häuser waren keine Pensionsvillen, sondern enthielten sämtlich nur vornehmere Winter- bzw. Dauerwohnungen und waren verschlossen gewesen.

Das Rätselhafte des Falles lag also darin, daß der Täter sich sozusagen unmittelbar nach dem heimtückischen, tödlichen Hiebe, der das Opfer von hinten traf, unsichtbar gemacht hatte.

Harald schien nun durch die an den Kommissar gerichteten Fragen die Gewißheit erlangt zu haben, daß von seiten der Polizei alles geschehen war, um diesen wichtigen Umstand, wo der Mörder geblieben, zu klären.

„Ist der Tote an Ort und Stelle photographiert worden?“ fragte er jetzt den Kommissar.

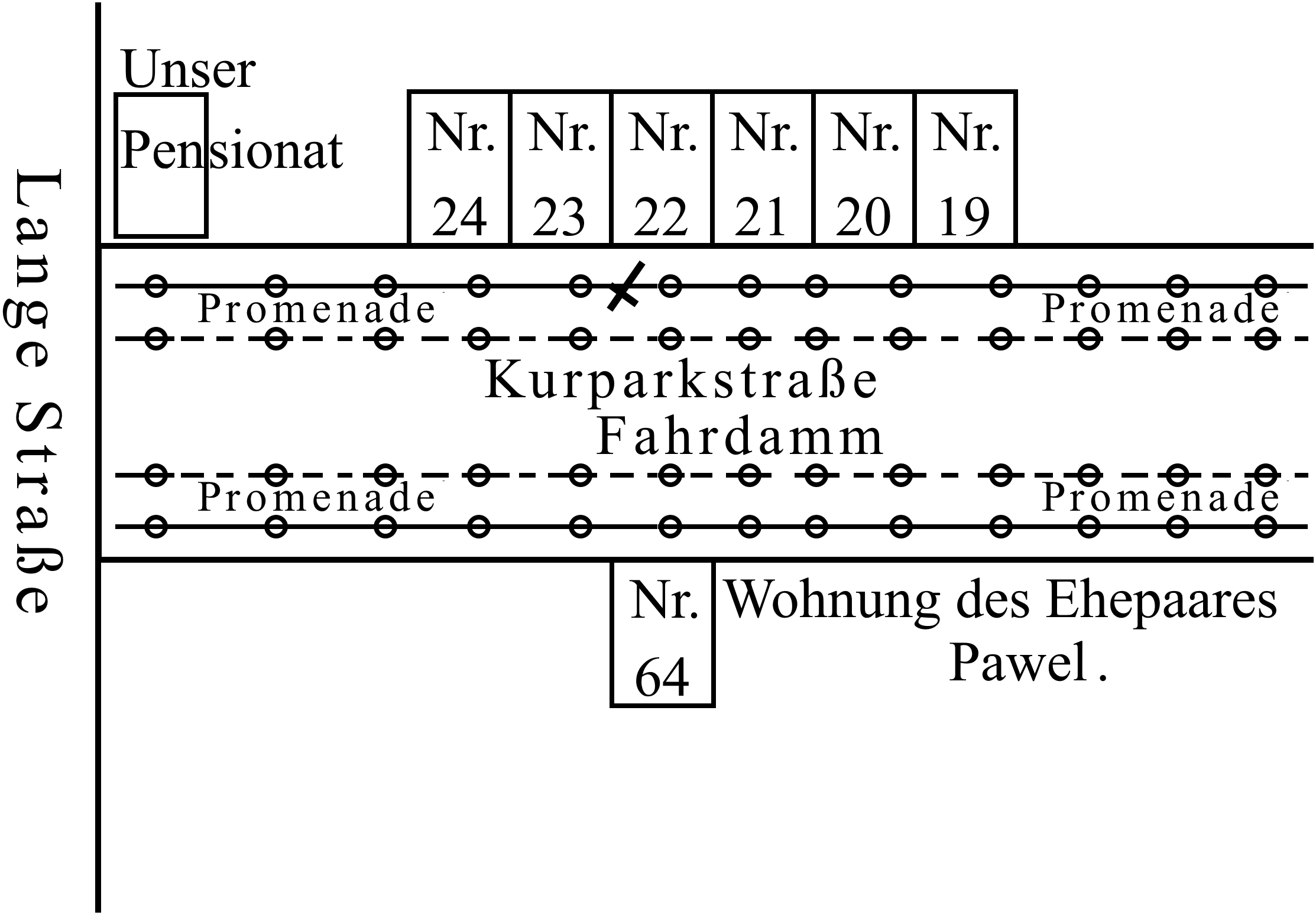

„Das nicht, Herr Harst. Aber ich habe die Lage der Leiche genau aufgezeichnet und die wichtigen Entfernungen nachgemessen. Bitte, hier ist meine Skizze.“

Harald und ich betrachteten sie gemeinsam. Ich muß sie hier notwendig mit ein paar Strichen und Zahlenangaben mit anführen.

Die Entfernung von der Hausfront bis zur äußeren Baumreihe beträgt 2,75 Meter. Die Promenaden sind 4 Meter breit. – Die Leiche lag also nur mit dem Oberkörper innerhalb der nördlichen Promenade. –

Harst reichte Flügel die Skizze zurück.

„Danke, jetzt bin ich im Bilde,“ meinte er. „War der Tote beraubt? War der Hut des Toten durch den Hieb gleichfalls getroffen worden?“

„Der Regierungsrat hatte alles bei sich. Es fehlte nichts. Der Mörder hat auch gar nicht die Zeit gehabt, ihn auszuplündern. Sonst wäre er von den Kellnern fraglos gesehen worden. Seinen Strohhut muß Herr Schlimy in der Hand getragen haben. Er lag unbeschädigt neben den Füßen des Toten.“

„Mithin hat der Mörder sich von hinten an sein Opfer herangeschlichen und es niedergeschlagen,“ meinte Harst. „Ich gebe zu: der Fall hat manches Seltsame an sich. Und nun das Geräusch, das gleich nach dem Aufschrei zu vernehmen war und das so geklungen haben soll, als ob ein dickerer Stock zerbrochen würde?“

„Ja – dieses Geräusch braucht ja nicht notwendig mit der Tat zusammenzuhängen, denke ich mir, Herr Harst. Es kann irgendwoher aus größerer Entfernung gekommen sein. Es ist jedenfalls sehr schwer, es irgendwie in Beziehung zu dem Morde zu bringen.“

„Wo befindet sich die Leiche? Kann ich sie mir mal ansehen?“

„Gewiß. Sie liegt in der Leichenhalle des hiesigen Krankenhauses, die gleichzeitig Sezierraum ist. Ich bin gern bereit, Sie hinzuführen.“

„Wir wollen lieber vermeiden, daß man uns zusammen sieht. Wie wär’s, wenn wir uns um 11 Uhr, also nach einer halben Stunde, vor der Halle träfen? Bitte sagen Sie auch niemand im Krankenhause, weshalb Sie noch so spät in die Halle hinein wollen.“

„Einverstanden, Herr Harst.“

Gleich darauf brachen wir auf.

Das Haus Flügels lag unweit der östlichen Hälfte des Kurparks. Wir schritten eine durch elektrische Lampen erleuchtete Allee entlang. Harst hatte seinen Arm in den meinen geschoben. Der Herr Professor Mendel tat also recht vertraut mit Therese Griep. Ich hielt dies für reichlich unvorsichtig.

„Harald, und wenn uns zufällig jemand aus der Pension trifft und uns nachher als Mendel und Frau Griep wiedererkennt, die doch so tun, als wären sie einander fremd?!“ wagte ich zu bemerken.

Seine Antwort lautete so, daß ich plötzlich wie angewurzelt stehen blieb.

Drittes Kapitel.

Das gefährliche Haus.

„Meine Theorie über diesen Fall dürfte so ziemlich stimmen,“ sagte er. „Und weil ich davon überzeugt bin, ist jede Vorsicht überflüssig.“ Er machte eine kurze Pause. „Nein – wir müssen doch vorsichtig sein. Der Mörder darf nicht herausfühlen, daß wir uns so gar keine Mühe geben, ein Fremdsein zwischen uns zu heucheln. Wir müssen doch so tun, als hielten wir es weiter für nötig, unsere Rollen hier streng durchzuführen. Sonst merkt er, daß – wir etwas gemerkt haben, nämlich die inneren Zusammenhänge all dieser Dinge.“

Harald blieb jetzt unter einer der elektrischen Lampen stehen und holte aus der inneren Brusttasche seines Rockes den Stadtplan von W. hervor, faltete ihn ganz auseinander und hielt ihn mir so hin, daß ich den Plan richtig vor mit hatte.

„Hier ist die Kurparkstraße,“ sagte er nun. „Wir haben noch Zeit. Schlendern wir sie einmal entlang.“

Wir setzten unseren Weg schweigend fort. Ich hatte Stoff genug zum Nachgrübeln. Nach zehn Minuten erreichten wir die Villa Nr. 19 in der Kurparkstraße.

„Gehen wir langsamer, mein Alter,“ erklärte Harald leise.

Wir kamen an Nr. 21 vorüber. Harst hatte die Augen bald hier, bald dort.

„Ah – ganz wie ich’s mir gedacht hatte,“ flüsterte er.

„Was denn?“

„Na – die Umgebung des Tatortes. Das Verbrechen ist wirklich in der Art seiner Ausführung ein Problem.“

Die niedrig gehaltene, breitästige Linde, die etwas rechts vor der Mitte des Hauses Nr. 22 stand, schien Haralds[2] lebhaftes Interesse zu erwecken. Er blickte sich erst vorsichtig nach allen Seiten um, murmelte dann:

„Ja – schlaue Bande! Schleicht uns nicht nach. Weiß eben, das ich es merken würde und will unerkannt bleiben.“

Dann hatte er die Krone der Linde zum Gegenstand seiner Studien gewählt, hielt mir einen kleinen Vortrag über die Art, wie man Promenadenbäume künstlich in die Breite wachsen läßt, veränderte mehrfach seinen Standort und ließ dann mit einem Male ein leises: „Auch das stimmt also!“ hören.

Er deutete nach oben. „Siehst Du, daß der eine Ast dort eingeknickt ist. Die Bruchstelle schimmert hell.“

Ja, auch ich fand die Stelle heraus. Es war ein ziemlich starker Ast.

„Sehr wichtig!“ meinte Harst. „Diesen Fall könnte man dem Leiter einer Detektivschule empfehlen.“

Mir ging ein Licht auf.

„Der Mörder hockte in den Ästen,“ sagte ich schnell. „Er hat den Regierungsrat von oben erschlagen.“

„Ganz recht: von oben!“ nickte Harst. „Wir wollen hier nicht zu lange verweilen. Dort etwa hat die Leiche gelegen. Also etwa an der Peripherie der Baumkrone. Merke Dir das.“

Er zog mich weiter. „Geh jetzt schlafen, mein Alter. Ich werde allein nach der Leichenhalle pilgern. Ansehen werde ich mir den Toten nicht. Es hat das keinen Zweck mehr. Meine Theorie ist richtig. Der eingeknickte Ast besagt genug. Ich warne Dich nun vor folgendem: Lasse in Deinem Zimmer nie nachts die Fenster offen. Binde auch den Schlüssel, wenn Du Dich eingeschlossen hast, so im Schlüsselloch oben am Drücker fest, daß er von außen weder herausgestoßen, noch mit einer Diebszange herumgedreht werden kann. Genieße in der Pension nichts, was sich zur Beibringung von Betäubungsmitteln eignet, besonders trinke kein Wasser abends aus der Karaffe. Hungere lieber bis morgen und schütze eine Magenverstimmung vor. Ich will die Sache hier nach Möglichkeit schon morgen erledigen. So, nun gute Nacht, mein Alter. Auf Wiedersehen. Ereignet sich etwas Wichtiges, so komme zu mir. Ich bleibe wach, wenn ich mich auch ins Bett legen werde. Klopfe viermal leise an.“

Er drückte mir die Hand und ging davon.

Kein Wunder, daß ich nun mit recht gemischten Gefühlen das Pensionat betrat. Diese Villa „Haus am Meer“ schien ja eine ganz gefährliche Räuberhöhle zu sein.

Im unteren Flur traf ich Frau Drewke. Auch sie wußte nicht, wer „Mendel“ und „Frau Griep“ eigentlich waren. Sie war nicht übermäßig liebenswürdig zu mir und betonte jetzt nochmals, daß ich mein Zimmer, wie wir vereinbart hätten, jederzeit räumen müsse.

„Ich erwarte Gäste, die sich schon vor längerer Zeit angemeldet haben,“ fügte sie hinzu. – Dasselbe hatte sie mir schon vor drei Stunden vorgebetet. Diese Gäste waren Harst und ich. Sie hätte ahnen sollen!

Auf Harsts Veranlassung hatte mir seine Mutter eine Brillantbrosche mit einem einzelnen, sehr schönen Stein für diese „Sommerreise“ geliehen. Ich merkte jetzt, wie sehr der Brillant Frau Drewkes Beachtung, vielleicht auch ihren Neid erregte. Sie schaute immer wieder hin. Ich stand mit dem Gesicht nach der Flurlampe, und der wundervolle Stein sprühte sicherlich in allen Farben.

„Verstehen Sie etwas von Weinen, gnädige Frau?“ fragte sie nun. „Ich habe da gestern dreißig Flaschen Portwein gekauft, und nun behauptet einer der Herren, der Wein schmecke nach dem Pfropfen.“

Als Frau Drewke von dem Portwein zu sprechen begann, ging es mir wie ein gelinder elektrischer Schlag durch den Körper. Ich dachte an Haralds Warnung: „Nichts in der Pension genießen!“ Mit einem Male war diese dicke, harmlose Person für mich ein Wesen anderer Art geworden.

„Dürfte ich Ihnen ein halbes Gläschen zum Schmecken bringen?“ sagte sie jetzt nach kurzer Pause. „Ich möchte gern ein ganz unparteiisches Urteil über den Wein hören.“

„Oh – wenn ich Ihnen damit einen Gefallen tun kann,“ meinte ich. „Schicken Sie mir den Wein nur auf mein Zimmer. Ich will Ihnen dann morgen früh berichten, was ich davon halte.“

„Meinen herzlichsten Dank. – Gute Nacht, gnädige Frau.“

Ich stieg die Treppe zum ersten Stockwerk empor. Dort lagen unsere Zimmer. Sehr bald erschien eins der Stubenmädchen mit einem Nickeltablett, auf dem das Glas Portwein stand. Das Stubenmädchen machte auch gleich das Zimmer zur Nacht fertig. Ich tat, als ob ich an dem Wein nippte, sagte: „Der Wein ist vorzüglich.“ Nach einer Weile konnte ich das Glas unbemerkt in eine Vase entleeren, tat wieder, als ob ich trank, und erklärte: „Bestellen Sie Frau Drewke nur, der Wein sei ohne jeden Beigeschmack.“

Zehn Minuten später legte ich mich im Dunkeln in Kleidern zu Bett. Ich verzichtete darauf, Harsts Rat zu befolgen und den Türschlüssel innen am Drücker festzubinden. Ich hatte mir schnell noch – ebenfalls im Dunkeln – eine Waffe hergestellt, die gefährlich und geräuschlos war. Einen Schuhputzlappen größeren Formats hatte ich mit Sand aus einem Blumentopf zu einem Viertel gefüllt. Dann hinter die Sandkugel einen Knoten gemacht, dessen Enden den Handgriff bildeten. Es war dies also nichts als ein Totschläger.

Ich nahm mir vor, auf keinen Fall einzuschlafen. Es wurde ein harter Kampf gegen die Geister des Schlafes; ein sehr harter Kampf.

Kurz nach ein Uhr schlummerte ich doch ein. Es handelte sich aber nur um jenen Halbschlaf, in dem wir alles ringsum sehr wohl wahrnehmen und diese Eindrücke mit in unseren Träumen sozusagen verwerten.

Ich träumte – Ich hatte an der Tür ein leises Geräusch gehört, war aufgestanden und neben die Tür getreten. Diese öffnete sich. Eine dunkle Gestalt erschien, die in der Linken eine Petroleumlampe und in der Rechten eine Flasche Portwein trug. Die Lampe brannte, war aber ganz tief heruntergeschraubt. Als ich einen Blick auf das von der Lampe matt erleuchtete Gesicht des Eindringlings warf, lief mir ein eisiger Schauer über den Leib. Das Gesicht war das eines Totenschädels –

Da erwachte ich. Mein Herz jagte. Ich fühlte die Aufregung, das Entsetzen noch in allen Nerven. Ich lag ganz still und lauschte, wagte zunächst nicht, die Augen aufzumachen.

Ich lauschte –

Und – ich hörte etwas: das Rauschen von Frauenröcken und das kurze Knarren einer Diele –

Ich bezwang mich, öffnete die Lider ganz wenig nur. Und – in meinem Zimmer strahlte wirklich ein ungewisses Licht –!

Meine Hand suchte den Totschläger, den ich rechts unter dem Zudeck verborgen hatte. Die Augen hatte ich wieder geschlossen. Und ich bewegte die rechte Hand zum Schein wie im Schlafe hin und her, atmete noch tiefer und ließ sogar ein paar Schnarchtöne hören.

Dann – flog mir etwas über das Gesicht: ein weiches, großes Sofakissen – Und auf diesem Kissen mußte ein in Chloroform getauchtes Wattestück befestigt sein. Ich spürte sofort den widerlich süßen Geruch.

Bevor ich jedoch noch an Gegenwehr oder an einen Hilferuf auch nur denken konnte, wurden meine Arme gepackt, und eine schwere Last ruhte auf meinen Beinen.

Ich merkte: ich konnte diese Angreifer nicht mehr loswerden. So wandte ich denn den alten Trick an und wehrte mich nur schwach, hielt den Atem an und tat so, als ob ich langsam die Besinnung verlöre. Schließlich mußte ich dann ja doch Atem holen, aber die Betäubung, die das Chloroform herbeiführte, konnte jetzt nur kurz sein. Bevor ich bewußtlos wurde, vernahm ich noch eine Frauenstimme, die mir so merkwürdig bekannt vorkam und die doch nicht die der brillantenlüsternen Frau Drewke war. Die Stimme sagte im Flüsterton:

„Ich denke, er hat genug. Er liegt ganz still –“

„Noch eine halbe Minute. Dann nimm das Kissen weg,“ erwiderte eine tiefere, heisere Stimme.

Da war es mit meiner Wahrnehmungsfähigkeit zu Ende.

Aber: der Trick hatte doch geholfen. Ich kam wieder zu mir, als man mich wie ein Bündel die Treppe hinabtrug. Es waren zwei Personen, die es taten. Dann wurde ich – ich war an Händen und Füßen gefesselt – auf eine Schütte Stroh geworfen und mit einer Leinwand zugedeckt.

Ich hörte, daß die beiden Personen sich entfernten. Ich rollte mich etwas zur Seite und stieß an eine Holzwand an. Bald wußte ich: ich lag in einem viereckigen, oben offenen Kasten!

Da vernahm ich abermals Schritte. Dann flog etwas neben mich, – etwas, ein Mensch!

Und dann – rumpelte der Kasten vorwärts. Es war ein zweiräderiger Handwagen. Und der Mensch neben mir konnte nur Harst sein.

Die Fahrt über das Steinpflaster dauerte nicht allzu lange. Dann ging es über einen Holzsteg bedeutend schneller weiter. Dieser Steg konnte nur einer der am Strande zwischen den Badeanstalten entlanglaufenden, aus Brettern hergestellten Promenadenwege sein.

Jetzt hielt der Handwagen. Man hob mich heraus. Die Leute schleppten mich offenbar einen Bootssteg entlang. Dann begann der Boden unter mir und meinen Trägern zu schwanken: Wir hatten ein Boot betreten.

Wieder warf man mich recht roh auf harte Dielen. Dann Stille; dann – wurde mein Leidensgefährte herbeigebracht.

Schade, daß ich nichts von den Leuten erspähen konnte, die uns hier auf ein Boot verluden. Sie waren doch so vorsichtig gewesen, mir um den Kopf lose eine Decke zu wickeln.

Jetzt – jetzt ertönte das knatternde Geräusch eines angelassenen Bootsmotors; jetzt verrieten mir die Schwankungen, daß wir in die See hinaussteuerten.

Viertes Kapitel.

Das sinkende Motorboot.

„Na – munter, mein Alter?“ rief Harald mich da an.

„Ja, vollständig.“

Ich spürte, wie er sich an meinem Körper entlangschob. Dann mußte er mit seinen auf dem Rücken gefesselten Händen die meinen Kopf umhüllende Decke gepackt haben. Allmählich zerrte er mir die Decke ab. Ich hatte den Kopf frei.

Ich sah, daß wir uns in der Kajüte eines jener Motorboote befanden, die im Sommer den Verkehr zwischen dem Seesteg und dem Hafen von W. vermittelten und von denen einige bei ruhiger See stets am Seestege vertäut liegen.

Ich sah weiter, daß der Mond schräg über uns stand. Sein weiches Licht fiel durch die Fensterreihe der Steuerbordseite in die Kajüte hinein. Aber – außer Harst erblickte ich keine lebende Seele. Und dabei hatten diese Boote doch das Steuerrad in der Mitte und daneben den Regulierhebel des Motors.

Ich beeilte mich, Harst denselben Liebesdienst zu erweisen, befreite ihn von der Decke, die man auch ihm um den Kopf gebunden hatte, und sagte dann sofort:

„Wir scheinen allein an Bord zu sein, Harald.“

„Jawohl – sind wir! Das heißt: noch ein Dritter fährt mit, unsichtbar als Fahrgast, und doch mit dabei: der Sensenmann!“

„Der – der Tod?“ stammelte ich.

Wir saßen jetzt nebeneinander auf der Holzbank.

Harst nickte.

„Die Schufte haben vorher Löcher in den Boden des Motorbootes geschlagen. Merkst Du nicht, daß das Boot jetzt weit weniger schwankt? Es ist eben tiefer eingesunken durch das Gewicht des Wassers, das bereits eingedrungen ist, und fährt daher ruhiger. Es wird in einer Viertelstunde wegsacken, nehme ich an. Wir beide sollen also samt dem Boot spurlos verschwinden.“

„Eine falsche Spekulation,“ meinte ich gelassen. „In einer Viertelstunde sind wir die Fesseln los –“

„So?! – Bitte, bück’ Dich mal und beschau Dir Deine Fußfesseln. Das sind verzinkte Drähte, mein Alter! Die kann man weder abstreifen noch irgendwie an einer scharfen Kante durchfeilen.“

„Aber – aufdrehen können wir die Drahtenden, – einer dem andern!“

„Hm, wird Dir schwerfallen. Die Drähte sind zu stark. Sie wurden mit einer Zange zusammengedreht. Mit den Fingern ist da nichts auszurichten.“

„Versuchen kann man’s!“ erklärte ich noch immer hoffnungsfreudig.

„Gib Dir keine Mühe. Es ist unmöglich. Ganz unmöglich. Das wissen die Schurken sehr wohl.“

„Und – und nun?! – Es muß doch irgendetwas geschehen, damit wir hier nicht elend ersaufen, Harald!“

„Geschehen?! – Bitte – Vorschläge! Ich fürchte, daß –“

Er verstummte plötzlich. Ich schaute ihn von der Seite an. Seine Blicke waren nach links gerichtet. Auch die Pendeltüren der kleinen Kajüte hatten Fenster. So konnte man draußen in der Mitte des Schiffleins das Steuerrad und den erhöhten Stand für den Bootsführer erkennen.

„Nein,“ sagte er nun, ohne den ersten Satz zu beenden. „Ich fürchte jetzt nichts mehr! Der Mann bleibt eben ein Dilettant des Verbrechens. Er hat nichts hinzugelernt – gar nichts! Was nützt es ihm, daß er das Steuerrad festgebunden hat und daß das Boot mit uns immer leidlich geradeaus in die Ostsee hinausjagt?! Was nützen die Zinkdrahtfesseln, wenn das Steuerruder, wie Du von hier aus erkennst, durch einen Strick in derselben Stellung festgehalten wird?! Die Knoten eines Strickes lassen sich mit den Zähnen öffnen.“

Er hatte sich erhoben und hüpfte mit seinen gefesselten Füßen gewandt auf die Pendeltür zu.

Wie viel Wasser bereits eingedrungen war, merkte ich jetzt daran, daß meine Sohlen in der Nässe herumpatschten, als ich nun schleunigst Harst folgte. Die Pendeltüren hatte er aufgestoßen, und ich sah, daß er schon an den Knoten des Strickes zu zerren begann, bevor ich noch die Tür erreicht hatte.

Dann stand ich neben ihm. Helfen konnte ich ihm nicht. Er brauchte auch keine Hilfe. Der Strick fiel herab.

„Mit den Schultern die Radspeichen halten – Du rechts, ich links,“ rief er. „So – jetzt drücke ich das Rad nach oben! Aufgepaßt! – Ah – das Boot ändert schon den Kurs! Wir müssen nach Osten zu, mein Alter. An Land zurück können wir nicht. Aber dort der Strich ist die Westmole des Hafens, und deren Spitze werden wir gerade noch erreichen.“

Das Boot lief jetzt den neuen Kurs, und ich konnte endlich mit der Frage an Harald herantreten, die mir schon auf den Lippen brannte.

„Du sprachst da soeben von einem Manne, von einem Dilettanten des Verbrechens? Wer ist dieser Mann?“

„Wie – Du fragst noch?! Ist Dir denn noch immer kein sogenanntes Licht aufgegangen?“

„Leider nein. Wer ist dieser Mann also?“

„Hm – wer kann es nur sein? Doch natürlich nur der Mörder Arthur Schlimys, den der Mensch umbrachte, weil Schlimy ihm auf der Spur war.“

„Auf der Spur?“

„Ja – denke an die Diebstähle im „Haus am Meer“ und an den Brief, den der Regierungsrat an seinen Bruder geschrieben hatte und in dem er sich etwa so ausgedrückt hatte: Ich hoffe, Harst ein ausgebrütetes Problem-Ei offerieren zu können. – Er war den Dieben also auf der Spur! Und da haben sie ihn stumm gemacht.“

„Sie – sie?! Du sprachst doch soeben von einem Manne?“

„Es sind eben zwei, ein Mann und ein Weib. Und sie wohnen zum Teil Langestraße Nr. 1, zum Teil Kurparkstraße Nr. 22, also in jenem Hause, vor dem Schlimy tot aufgefunden wurde.“

Ich begriff noch immer nichts. „Was heißt das: zum Teil wohnen sie dort, zum Teil dort?“

„Oh – das kann ich Dir jetzt nicht im einzelnen erklären, mein Alter. Nein – dazu sind meine Gedanken doch zu sehr dort vorwärts an der Spitze der Westmole und fragen diese künstliche, schmale Halbinsel mit leisem Bangen, ob wir sie auch erreichen werden. Schau’, das Wasser bespült schon das Verdeck. Wie lange noch, und der Motor wird aussetzen. Vorläufig funktioniert er noch.“

Und da gerade geschah das Verhängnisvolle: der Motor verstummte jäh!

Harsts Gesicht, vom Mondlicht beschienen, hatte einen Ausdruck wie das eines dem Tode geweihten, altrömischen Gladiators.

Dann schnellte sein Kopf mehr ins Genick.

„Ich will nicht sterben – noch nicht!“ rief er leise. „Es muß hier an Bord der Vorschrift gemäß Rettungsringe geben!“

Er hüpfte in die Kajüte zurück. Unter den Bänken standen Kisten. Und – er fand die Rettungsringe! Er holte sie mit den Zähnen heraus – für jeden von uns zwei.

„Hineinsetzen müssen wir uns wie in ein Trapez,“ meinte er. „Das Motorboot beginnt zu sinken –!“

Wir hatten uns wieder auf Deck begeben. Harst zeigte mir, wie ich die Rettungsringe benutzen solle.

Das Boot lag nur noch mit der Kajüte über Wasser, und dieses reichte uns nun bis unter die Arme. Die Auftriebskraft der Rettungsringe begann zu wirken. Sie genügten vollauf, uns zu tragen. Das Boot schoß jetzt gurgelnd in die Tiefe. Wir aber schwammen bis zur halben Brust im Wasser. Und der Strick, der das Steuerrad gehalten hatte, hielt uns beide nun dicht nebeneinander.

„In einer Stunde sind wir an Land,“ meinte Harald. „Und dann – wehe Euch beiden, die Ihr Euch durch die Glasfensterskizze verraten habt!“

Da – endlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen! Endlich!

Doktor Karl Möckern und Rosa Linden! Also die beiden waren es, die beiden!

„Hast Du diese Skizze noch leidlich im Gedächtnis, mein Alter?“ fragte Harald nun. „Gut – beginnen wir mit den wagerechten Strichen. Der oberste und längste ist der Strand von W.; der zweite ist die Kurparkstraße; der dritte die südliche Stadtgrenze. Die senkrechten Striche, die die oberste Linie schneiden, sind die Bäder, der Seesteg und die Molen des Hafens; der Strich, der zwischen den Molen im Winkel nach Süden führt, bedeutet den Fluß. Die zweite Wagerechte wird von einer Senkrechten, der Langen Straße, geschnitten, und der Punkt an der rechten oberen Seite der Langen Straße ist das „Haus am Meer“. Das Ganze also ist eine Skizze von W. und war ein – Wink für Möckern, daß er Rosa Linden, falls sie nicht gemeinsam fliehen könnten, im Pensionat „Haus am Meer“ treffen würde.“

„Donnerwetter! Wann hast Du dies herausgefunden?“

„Erst an diesem Abend, als ich mir den Stadtplan von dem Portier lieh und darauf die Badeanstalten, den Seesteg und die Molen wie dicke Striche von der Strandlinie nordwärts zeigen sah. – Merkst Du übrigens, daß wir hier in einer Bogenströmung uns befinden, die dem Winkel zwischen Westmole und Strand zustrebt? In zehn Minuten werden wir auf dem Trockenen sein.“

„Und dann?“

„Dann werden wir an den scharfen Rändern der Granitquadern der Mole unsere Drahtfesseln durchfeilen, werden Kommissar Flügel herausklingeln, ihn um ein Quartier bis vormittags zehn Uhr etwa bitten und hierauf die beiden Leute festnehmen, auf die wir es abgesehen haben, wobei es auch für Dich noch einige Überraschungen geben wird.“

„Es wäre mir angenehmer, Du verringertest diese Überraschungen dadurch, daß Du mir wenigstens einige Fragen erlaubtest.“

„Frage nur.“

„So – dann will ich mit der Vorgeschichte dieses Abenteuers beginnen, mit der Flucht Rosa Lindens. Wenn sie für Möckern die Skizze in die Fensterscheibe eingeritzt hat, muß sie doch sowohl den Badeort hier als auch das Pensionat „Haus am Meer“ sehr genau gekannt haben.“

„Ah – Du sprichst da von ganz Nebensächlichem, – nebensächlich, weil selbstverständlich. Sie muß nicht nur das Pensionat, sondern auch Frau Drewke so genau gekannt haben, daß sie wußte, dort einen sicheren Unterschlupf zu finden. Ich behaupte, die dicke Drewke ist ein Wolf im Schafskleide und – heißt gar nicht Drewke. Besinne Dich mal auf unseren vorigen Fall, auf „Die Jupiter-Zündhölzer“. Rosa Linden war nach dem frühen Tode ihrer Eltern bei zwei älteren unverheirateten Verwandten untergebracht. Ihr Vormund erwähnte nun so nebenbei, – vielleicht ist Dir diese Einzelheit noch gegenwärtig, daß Rosa Linden bei diesen Verwandten ganz besonders vertraut mit deren Wirtschafterin stand, die an dem ebenso reizenden wie moralisch völlig verderbten Mädchen förmlich einen Narren gefressen hätte. Diese Wirtschafterin kann recht gut die jetzige Pensionsinhaberin sein.“

„Und sie ist mit im Komplott?“

„Ohne Zweifel. Bedenke die Geschichte mit dem Portwein, den Du probieren solltest. Außerdem ist mir ja was Ähnliches passiert, nur etwas weit Raffinierteres. Ich habe dies Dir gegenüber vorhin nur angedeutet. Ich wurde auf andere Weise wehrlos gemacht. Niemand drang in mein Zimmer ein, um mich zu betäuben. Ich hatte auf dem Tische eine Schachtel mit Zigaretten stehen lassen. Als ich nach Hause kam, rauchte ich eine davon. Du weißt, ich ziehe den Rauch stets in die Lungen ein. Nach drei Zügen befiel mich ein starker Schwindel und steigerte sich bis zur Ohnmacht. Die Bande hatte also die Zigaretten in meiner Abwesenheit besonders präpariert. Oder besser: Möckern tat es, und die Drewke hat die Zigarettenschachtel dann wieder an Ort und Stelle gebracht.“

„Diese dicke, gemütliche, biedere Frau?! Wer hätte ihr derartiges zugetraut! – Bei mir hat ja lediglich das Glas Portwein den Verdacht erregt. Nein, auch ihr Interesse für meine Brillantbrosche war sehr merkwürdig. Du wirst schon recht haben, Harald: sie steht mit Möckern und Rosa Linden im Bunde.“

„Gewiß. Es muß so sein, mein Alter. Wie hätte man uns gefesselt die Treppe auf den Hof hinuntertragen und dort in dem Handwagen verladen können, wenn nicht eine dritte Person Wache gestanden hätte?! Ich nehme sogar mit aller Bestimmtheit an, daß die Diebstähle in dem Pensionat lediglich den Zweck gehabt haben, uns hierher zu locken. Die Diebe sind das Dreikleeblatt Möckern, Rosa, Drewke. Nur so lassen sich die Diebstähle erklären. Die Drewke als Pensionsinhaberin konnte nachts, ohne Argwohn zu erregen, durch das Haus schleichen. Und geholfen hat ihr dabei hauptsächlich Rosa Linden, während Möckern nur die Tränke braute, durch die man die zu Bestehlenden in einen todähnlichen Schlaf versetzte. War die Hausbesitzerin mitbeteiligt, dann konnte getrost auch die Polizei ein paar Nächte die Flure bewachen.“

„Aber – die Drewke hat doch pekuniäre Verluste durch diese Diebereien gehabt! Sie mußte den Schaden ersetzen,“ warf ich ein.

„Ja – und behielt dafür das Geraubte! Der Schaden kann also nur recht gering gewesen sein.“ – Dann fügte er hinzu: „Ich habe bereits Grund unter den Füßen. Die Brandung da vor uns ist nur schwach.“

Zehn Minuten darauf hatte Harald seine Fesseln auf der Mole durchgefeilt. Auch ich war dann in kurzem frei. Das Bad hatte uns nichts geschadet. Die Nacht war warm, und um in den nassen Kleidern uns nicht zu erkälten, schlugen wir nun einen leichten Trab an.

Bald hatten wir das Haus des Kommissars erreicht. Flügel erschien im Schlafrock an der Haustür und nahm uns sofort mit hinein.

Was wir nun mit dem Kommissar für den Vormittag genau vereinbarten, ersieht der Leser aus den folgenden Ereignissen.

Fünftes Kapitel.

Die Probe aufs Exempel.

„Es geht nicht anders, Herr Kommissar,“ hatte Harst erklärt. „Ich kann den Mörder nur auf eine Art und Weise überführen, die Ihnen etwas stark romantisch oder sensationell erscheinen mag. Sie müssen meine Anordnungen auf das Genaueste befolgen. Der kleinste Fehler stellt den Erfolg in Frage. Es ist sozusagen die Probe aufs Exempel, die ich machen will.“

Um elf Uhr vormittags schickte Frau Drewke zur Polizei und ließ melden, daß zwei ihrer Mieter über Nacht verschwunden seien. Um halb zwölf erschien der Kommissar im Pensionat „Haus am Meer“ in Begleitung zweier älterer Fischer in hohen Stiefeln und völlig „echten“ Seemannsanzügen.

Frau Drewke empfing Flügel in dem gemeinsamen Salon.

„Ich bringe hier gleich die beiden Männer mit, die in der vergangenen Nacht von ihrem Fischkutter aus etwas beobachtet haben, das mit Ihrer Meldung und der Anzeige des Motorbootbesitzers Klaassen zusammenhängen kann,“ begann Flügel sofort. Und das, was er sagte, war nichts als „die Rolle“, die Harst ihm vorgeschrieben hatte.

„Klaassen ist nämlich sein am Seesteg vertäut gewesenes Motorboot verschwunden, und diese beiden Fischer aus Zinnowitz haben nun in der Nacht ein sinkendes Motorboot bemerkt, auf dem sie einen Herrn und eine Dame sahen. Ehe sie aber mit ihrem Fischkutter herankamen, sackte das Motorboot schon weg. Der Herr und die Dame hatten laut um Hilfe gerufen, aber sonderbarerweise nicht gewinkt. Sie sind ertrunken.“

„Mein Gott – die Ärmsten!“ rief Frau Drewke in ehrlichem Mitgefühl.

Die beiden Fischer – der eine war groß und schlank, der andere kleiner und dicker, standen an der Salontür, und der Größere raunte dem Dickeren jetzt zu: „Entweder ist sie eine vollendete Heuchlerin, oder sie weiß wirklich von nichts. Wenn sie nichts weiß, liegt der Fall ein wenig anders, als ich dachte.“

Inzwischen hatte der Kommissar schon gefragt:

„Frau Drewke, kannten Sie die beiden Gäste, den Professor und Frau Griep, genauer?“

„Nein. Sie waren erst gestern abend angekommen. Sie waren mir bis dahin ganz fremd.“

Auch dies klang durchaus ehrlich. Und doch: Frau Drewke mußte unsere Masken als Mendel und Griep ja sogleich durchschaut und mit Möckern und Rosa Linden das Nähere zu unserer Beseitigung vereinbart haben.

Jetzt trat der größere der Fischer vor und sagte in halbem Flüsterton:

„Frau Drewke, Sie waren doch vor drei Tagen in Berlin und hatten eine Unterredung mit dem Liebhaberdetektiv Harald Harst, nicht wahr?“

Die Drewke schaute den Fischer verwundert an.

„Wer – wer sind Sie?! Sie sind doch kein gewöhnlicher Fischer!“

„Nein – ich bin jener Harald Harst, mit dem Sie sich im Aschinger am Friedrichstraßenbahnhof in Berlin trafen, nachdem Sie ihm einen Brief geschrieben hatten.“

„Ich – einen Brief geschrieben?! Und – mit Ihnen soll ich mich getroffen haben?! Aber Herr Harst! Sie scherzen!“

„Nun denn, – ja, es war nur ein halber Scherz, Frau Drewke. – Weshalb wollten Sie denn aber gestern abend an Frau Griep und Professor Mendel die Zimmer nur tagweise abgeben?“

Jetzt wurde sie doch verlegen. „Weil – weil ich eben noch Gäste erwarte, die –“

„Schon gut. Also sollten die Zimmer nicht für Harst und dessen Freund Schraut bereitgehalten werden?“

„Aber nein doch! Keine Rede davon. Ich kenne Herrn Harst ja gar nicht.“

„So, danke. Ich sehe nun bereits ganz klar. Wissen Sie auch, Frau Drewke, daß Sie von Fräulein Rosa Linden in heimtückischster Weise ausgenutzt worden sind?“

Die Drewke war jetzt flammend rot.

„Bitte – versuchen Sie nicht, mich zu belügen, Frau Drewke,“ fuhr Harst fort. „Waren Sie nicht einmal Wirtschafterin im Hause der Verwandten der Linden?“

„Ja –“ Das kam sehr zögernd heraus.

„Heißen Sie wirklich Anna Drewke?“

„Eigentlich Anna Janson, geborene Drewke. Ich bin von meinem Manne geschieden.“

„Wußte Rosa Linden, daß Sie sich hier in W. angekauft hatten? – Nicht wahr, sie wußte es. Und vor etwa vierzehn Tagen erschien sie dann hier und erzählte Ihnen, sie würde zu unrecht von der Polizei als Giftmörderin verfolgt. Sie sollten ihr doch Unterkunft gewähren. Und, da Sie Rosa Linden stets sehr geliebt hatten, taten Sie es, meldeten Rosa als Kurgast unter dem Namen Fräulein Janson an und gaben sie als Ihre Cousine aus. – Dieses Fräulein Agnes Janson ist angeblich 53 Jahre alt, sehr kränklich und verläßt nur selten ihr Zimmer, sitzt meistens am Fenster und liest. Sie bewohnt im Parterre Nr. 4 und kann durch das Fenster bequem nachts ein- und ausgehen. All dies habe ich von dem Stubenmädchen erfahren. Nur von den nächtlichen Ausgängen der Janson-Linden ahnt das Mädchen ebensowenig wie Sie.“

Frau Drewke machte ein ganz bestürztes Gesicht zu diesen Vorhaltungen. Und dieser Gesichtsausdruck war nicht erheuchelt.

„Haben Sie durch Rosa Linden hier nicht einen Herrn kennengelernt, der sich Zahnarzt Dr. Schönfelder nennt und Kurparkstraße 22, ersten Stock bei Oberst a. D. Wilhelmi als Kurgast wohnt?“

„Ja – Doktor Schönfelder hat mir auch gleich, als ich ihn zum ersten Male in Rosas Zimmer traf, die Zähne gratis nachgesehen und will mich im Herbst in Berlin ebenfalls gratis behandeln. Mir fehlen ein paar Plomben, und –“

„Aha – Zähne nachgesehen! Frau Drewke, wissen Sie, was er dabei getan hat? Er hat Sie – hypnotisiert! Und Sie müssen ein vorzügliches Medium sein. Sie haben auf Schönfelders Befehl, ohne es zu wissen, mitgeholfen, hier die Diebstähle zu begehen, haben dann noch den Schaden ersetzen müssen, während Rosa Linden und Schönfelder die Beute einsteckten. Sie sind dann ebenso auf seinen Befehl zu Einkäufen nach Berlin gefahren, haben dort mit mir verhandelt und – ahnen nichts davon, obwohl Sie mir vorher sogar einen Brief geschrieben haben! Sie wurden von den beiden eben dazu benutzt, mich und Schraut herzulocken. Und fraglos sind Sie auch in der verflossenen Nacht den beiden wieder ganz ahnungslos behilflich gewesen, den Professor und Frau Griep zu beseitigen.“

Frau Drewkes Gesicht sah jetzt so hilflos-töricht wie das eines Kindes aus. Nichts sprach mehr für ihre Harmlosigkeit und für die Richtigkeit all dieser Behauptungen Haralds als diese gänzlich fassungslose Miene.

„Aber darauf besinnen Sie sich doch noch, daß der Regierungsrat Schlimy Ihnen riet, sich an mich zu wenden?“ fragte Harst nun.

„Ja. Herr Schlimy hat in meinem Namen an Sie geschrieben, Herr Harst. Das weiß ich bestimmt. Ich habe den Brief ja selbst –“ Sie schwieg, fügte unsicher hinzu: „Nein – Rosa wollte ihn in den Kasten werfen.“

Harst nickte. „Und sie hat es natürlich nicht getan. – Gehen wir hinunter zu Rosa Linden.“ –

Am Fenster von Nr. 4 saß die recht geschickt als alte Jungfer zurechtgeschminkte Geliebte des verbrecherischen Arztes Dr. Möckern. Sie hatte sich bei unserem Eintritt nicht erhoben. Der als Fischer völlig unkenntliche Harst schritt auf sie zu, sagte: „Fräulein Linden, Sie sehen, daß Ihr Plan mißglückt ist. Ich lebe und ich habe die Beweise, daß Sie und der angebliche Schönfelder Frau Drewke in schändlichster Weise zu Ihrem Werkzeug gemacht haben.“

Rosa Linden stand langsam auf. Ihren Mund umspielte ein haßerfülltes Lächeln. „Schade, – es war alles so gut überlegt!“ meinte sie. „Verhaften Sie mich nur. Mir können Sie nichts anhaben – gar nichts!“

Erst später wurde uns klar, was sie mit dieser Äußerung hatte andeuten wollen. –

Sie wurde dann in ihrem Zimmer durch einen Polizeibeamten bis zu ihrer Abführung ins Untersuchungsgefängnis bewacht.

Wir beiden Fischer aber begaben uns nach Kurparkstraße Nr. 22. Dort im Hausflur wartete ein anderer Polizeibeamter in Zivil auf uns, meldete: „Doktor Schönfelder ist spazieren gegangen.“

Wir läuteten oben bei Oberst Wilhelmi an. Der alte Herr öffnete selbst. Harst stellte sich vor und wurde durch den Polizeibeamten legitimiert. Der Oberst ließ uns ohne weiteres in Möckerns Zimmer ein.

Hier packte der Beamte den Karton aus, den er – auf Haralds Geheiß – mitgebracht hatte. Es kamen ein gewöhnlicher Schleuderball aus Leder und ein etwa sieben Meter langer Strick zum Vorschein.

Zu dem Zimmer gehörte ein Balkon mit Blumenkästen auf dem Rande des innen mit Blech verkleideten Gitters. Hier setzten wir beide uns auf Stühle und warteten. Der Beamte aber patrouillierte vor dem Hause auf und ab.

Ich wußte noch immer nicht, was sich eigentlich abspielen sollte. Harst war sehr ruhig; ich desto aufgeregter und gespannter. Harald hatte die Schlaufe des Schleuderballs an das eine Ende des langen Strickes geknotet. Strick und Ball lagen jetzt neben ihm.

Es wurde halb eins. Dann ertönte von unten das verabredete Zeichen: ein leiser Pfiff.

Harald lugte über das Balkongitter.

„Er kommt –!“ flüsterte er.

Noch eine halbe Minute. Nun beugte er sich über das Gitter, rief dem angeblichen Schönfelder zu.

„Einen Augenblick, Herr Doktor. Bleiben Sie stehen. Ich will Ihnen nur zeigen, wie Sie den Regierungsrat Schlimy ermordet haben.“

Er packte den Ball, schleuderte ihn nach dem vor Überraschung wie gebannt an derselben Stelle Verharrenden und traf Möckern gerade gegen die Brust. Der Ball war durch die äußeren unteren Äste der Linde geflogen. Harst riß ihn jetzt wieder zurück und zog ihn mit Hilfe der Leine nach oben.

Den nach hinten taumelnden Möckern hatten zwei Polizeibeamte gepackt. Auch Kommissar Flügel war dort jetzt aufgetaucht.

„So ermordeten Sie Schlimy!“ rief Harald wieder. „Nur hatten Sie ein schweres Eisengewicht an den Strick geknotet, das den Regierungsrat gegen den Hinterkopf traf. Die Lage der Leiche halb außerhalb der Baumreihe und der Ast, den Sie einknickten, als das Eisengewicht beim Zurückziehen sich festgeklemmt hatte, verrieten mir die Art der Ausführung dieses Verbrechens.“

Doktor Möckern bekam jetzt einen förmlichen Tobsuchtsanfall vor Wut. Und in dieser haßsprühenden Wut verriet er sich, gab gegen seinen Willen zu, daß Harst das Richtige hinsichtlich dieses außergewöhnlichen Mordes herausgefunden hatte. –

In Möckerns Koffer lagen auch all die Wertsachen, die bei Frau Drewke geraubt worden waren.

Aber dieser verschlagene Mörder hüllte sich jetzt in beharrliches Schweigen. Dasselbe tat Rosa Linden. – Was aus den beiden geworden, kann ich in dieser Erzählung nicht mehr berichten.

An jenem Tage in W., als Möckern und Rosa Linden verhaftet wurden, ahnten wir nicht, daß unser Aufenthalt in der Heimat so sehr bald beendet sein sollte. Das nächste Problem, „Die verschwundene Brigg“, brachte uns bereits wieder dem Lande näher, das ich an Harsts Seite so sehr lieben gelernt hatte, – dem Zauberlande Indien, dem südöstlichen Asien!

Die verschwundene Brigg.

Erstes Kapitel.

Das Schiwamatu.

Harst und ich wollten gegen halb sieben abends gerade noch einen Spaziergang machen, als ein altes Weiblein mit einem Brief erschien, in dem ein Schiffskapitän Ruiterholm Harald bat, ihn wenn möglich sofort zu besuchen.

Harst schickte das alte Frauchen, die dem ehemaligen Kapitän die Wirtschaft führte, mit der Zusage wieder heim, wir würden uns sehr bald in dem Häuschen Ruiterholms einfinden.

Der Kapitän bewohnte dicht am Hafen in der Nähe der Motorbootwerft von Malling & Co. ein uraltes, kleines Holzhaus, das mitten in einem Garten stand.

Ruiterholm empfing uns in dem Zimmer linker Hand vom Flur. Er saß in einem Lehnstuhl am Fenster und war trotz der Wärme draußen in Decken eingehüllt.

Wir hatten uns Stühle an das Fenster gerückt und hörten nun schweigend zu, wie er von seinem reichbewegten Leben erzählte. Er war Holländer von Geburt, wohnte nun aber bereits dreißig Jahre hier in W. Sein Alter gab er auf 82 Jahre an.

All das berichtete er ohne jede Erregung, so daß ich mich schon fragte, was er denn wohl auf dem Herzen haben könnte. Etwas besonderes konnte es kaum sein. Dazu war er zu ruhig und hielt sich auch zu lange bei der Vorrede auf.

Ich muß noch einiges über das niedrige, zweifenstrige Zimmer erwähnen, in dem wir uns befanden. Es war dies das reine Museum oder besser Raritätenkabinett. Überall an den Wänden, auf Paneelbrettern, Gestellen und in Glasschränken stieß man hier auf die Beweise, daß Klaus Ruiterholm die ganze Welt kannte. Selbst an der Holzdecke hingen allerlei merkwürdige Dinge: Waffen, seltsame Vogelnester, ausgestopfte Tiere und Schiffsmodelle.

Jetzt ließ der Kapitän sich von Harst Feuer für seine kurze Pfeife geben und fuhr dann, plötzlich merklich unsicher und nervös, fort:

„Sehen Sie, meine Herren, da oben am Mittelbalken der Decke hängen drei Modelle von Segelschiffen. Gerade in der Mitte werden Sie einen Nagel und daran ein Stück Bindfaden bemerken. An diesem Nagel hing das vierte Modell, das meines letzten Schiffes, des Südsterns. Ich hatte es selbst gearbeitet, als ich mich genötigt sah, den Seemannsberuf der verdammten Gicht wegen aufzugeben. Dort hing mein Südstern bis gestern früh. Und täglich erfreute ich mich an dem sauberen Modell, das etwa dreiviertel Meter lang war. Gestern früh – war der Südstern verschwunden. Nur der Bindfaden und der Nagel sind von meiner Arbeit und Freude übriggeblieben.“

„Also gestohlen?!“ warf Harald ein.

„Ich weiß das nicht,“ erwiderte Ruiterholm dann widerwillig. „Nein – ich weiß es nicht. Jedenfalls: das Modell ist nicht mehr da –“

Harald schaute mich vielsagend an. Die Geschichte wurde interessant.

„Wir Seeleute aus der alten Schule sind alle abergläubisch,“ fuhr der Kapitän fort und blickte zum Fenster hinaus auf das Hafenbild, das noch im hellen Lichte der niedergehenden Sonne bunt und abwechselungsreich erstrahlte wie ein frohes Gemälde.

„Ja – alle abergläubisch, Herr Harst. Ich will Ihnen ein Erlebnis erzählen. Es hängt mit dem Südstern zusammen. Im Jahre 1900 unternahm ich mit meiner Brigg die letzte große Fahrt, die mich bis Kampot führte.“

„Kampot – Hafenstadt in Kambodscha, Hinterindien,“ meinte Harald.

„Ja. Ganz recht. Eine merkwürdige Stadt und ein wenig bekanntes Land. Wer weiß hier etwas von Kambodscha?! Von hundert Leuten kennen es zwanzig vielleicht dem Namen nach.“

„Zu den zwanzig gehören auch Schraut und ich,“ lächelte Harst.

„In Kampot passierte mir das, was mich nachher veranlaßte, ein ganzes Modell des Südsterns anzufertigen. Ein indischer Fakir zeigte an einer Straßenecke seine Künste. Ich hatte einen über den Durst getrunken, lachte den dreckigen Kerl aus und bespöttelte seine Kunststücke. Als ich wieder einmal laut gelacht hatte, stand der Fakir von seiner Bastmatte auf, holte ein Büchschen aus seinem schmierigen Kleide hervor, trat auf mich zu und fragte, ob er mir die Zukunft voraussagen solle. Er sprach das Englische recht fließend.

Der Fakir nahm auch schon meine rechte Hand, streckte mir die Finger lang und schüttete ein braunes Pulver in die Handfläche, verteilte es gleichmäßig und deckte dann seine schmutzige Linke darüber, sagte: „Denke an das, was Dir das Liebste ist, Sahib.“

Ich liebte nur etwas: meine Brigg, meinen Südstern.

Ich nickte dem Fakir zu. „Schon erledigt, alter Schwindler!“

Er nahm seine Hand weg.

Und – was glauben Sie nun wohl, Herr Harst, sah ich in meiner Handfläche?“

„Sie sahen in dem braunen Pulver wie eingezeichnet das Bild eines Schiffes –“

„Ja – eines Zweimasters, einer Brigg! Denken Sie, meine Herren, einer Brigg, deren ganze Form genau der des Südsterns glich!“

Harst nickte ernst. „Ich kenne diese Art Weissagung aus der braunen Asche verkohlter Menschenknochen. Die Inder nennen dieses Orakel Schiwamatu, „Staub des Gottes“. Man trifft sehr selten einen Fakir, der das Schiwamatu beherrscht. Es gehört mit zu der Geheimlehre der Yogi. Denn „Fakir“ ist falsch. Es muß Yogi heißen.“

Ruiterholms Gesicht sah jetzt ganz verändert aus. Ein Zug versteckter Angst prägte sich darin aus.

„Ja, Schiwamatu heißt dieses Orakel,“ meinte er. „Es soll stets in Erfüllung gehen. Und – der Yogi weissagte mir damals, ich würde sterben, wenn mein Schiff gestorben sei.“

Er machte eine längere Pause, starrte vor sich hin und fuhr schließlich fort:

„Deshalb habe ich meine Brigg nachher auch nicht verkauft, sondern nur vermietet, und zwar an einen zuverlässigen jungen Seemann. Das war im Jahre 1902, im April. Der junge Kapitän hieß Eduard Marske. Am 26. April 1902 ging der Südstern unter seiner Führung nach Kalkutta in See. Er hätte im Juni etwa in Aden am Ausgang des Roten Meeres sein müssen. Aber – die Brigg langte dort nicht an, wie ich erst im August erfuhr. Inzwischen war es mir gesundheitlich sehr schlecht gegangen. So anfangs Juni wurde ich bettlägerig krank. Es war ein allgemeiner Kräfteverfall. Eines Nachts, es war in der Nacht vom 14. zum 15. Juni, träumte ich, daß der Südstern in einem Orkan mit Mann und Maus unterging.

In Schweiß gebadet wachte ich auf. Und kaum war ich das Traumbild los, als ich auch schon an den Yogi in Kampot dachte.

Ja – wir sind abergläubisch, wir Seefahrer. Ich glaubte ganz bestimmt, daß der Traum Wahrheit sei, daß die Brigg „gestorben“ war – so, wie Schiffe eben sterben.

Und da packte mich die Angst um mein Leben. Da rief ich meine alte Wirtschafterin herein, ließ mir Handwerkszeug auf das Zudeck legen, ließ mir ein paar Brettchen reichen und stellte als erstes von dem Modell des Südsterns die Planke her, die den Namen Südstern tragen sollte – genau wie bei meiner Brigg. Und als ich dann den Namen eingeritzt und mit Goldbronze die Buchstaben ausgefüllt hatte, so, wie es bei dem Zweimaster war, da – da wurde mir plötzlich wieder wohler; ich fühlte mich frischer, gesünder. Nach fünf Tagen konnte ich das Bett verlassen. Am 8. August war das Modell fix und fertig. Und am 9. August erhielt ich die Nachricht, daß der Südstern überfällig und wahrscheinlich dicht vor Aden in einem furchtbaren Orkan gesunken sei. Man hat von der Brigg auch nichts mehr gehört. Ich aber hatte einen anderen Südstern, das Modell, geschaffen, und ich fühlte mich nun wieder ganz sicher vor dem Schiwamatu.

Lachen Sie mich nicht aus, Herr Harst! Ich kann nicht anders: ich glaube bestimmt, daß ich sterbe, wenn man jetzt das Modell der Brigg „sterben“ läßt, es also zertrümmert, verbrennt oder im Meere versenkt. Und – deshalb eben bat ich Sie, zu mir zu kommen. Das Modell ist seit gestern früh verschwunden – spurlos und auf geradezu geheimnisvolle Weise. Sie müssen es wieder herbeischaffen, Herr Harst, bevor es – stirbt!“

Er hatte Harald impulsiv die Hand hingestreckt.

Harst hatte seine Hand bereits in die des Greises gelegt.

„Beruhigen Sie sich,“ fiel er ihm ins Wort. „Ich werde das Modell suchen. Haben Sie auf irgend jemand Verdacht?“

„Nein. Ich lebe hier ganz einsam. Nur die zuverlässige Wirtschafterin teilt meine Einsamkeit. Selten, sehr selten kommt jemand zu mir. Und dann sind es nur alte, treue Bekannte von früher her.“

„Ist nichts als das Modell verschwunden?“

„Nur das Modell – nur, obwohl es hier im Zimmer doch wertvollere Dinge gibt.“

„Hm – ich sehe, die Fenster hier haben Laden, die innen angebracht sind. Waren die Laden in der Nacht vom 4. zum 5. Juli geschlossen?“

„Ja. Und die Tür dort nach dem Flur ebenfalls. Sie hat innen einen starken Riegel, den ich selbst angebracht habe. Hier hinein kann nachts niemand. Jene Tür dort führt in meine Schlafstube. Auch sie schließe ich ab, wenn ich schlafen gehe, und lege den Schlüssel unter mein Kopfkissen. Das Schloß habe ich selbst eingefügt. Es ist ein amerikanisches Prixterschloß mit Doppelschlüssel und mit einem Nachschlüssel nicht zu öffnen. – Läge dieser Diebstahl nicht so merkwürdig, hätte ich Sie wahrhaftig nicht hergebeten, Herr Harst. Heute um fünf Uhr war mein Freund Flügel, der hiesige Kriminalkommissar, bei mir, dem ich schon gestern die Sache gemeldet hatte. Der riet mir, ich solle mich an Sie wenden, da Sie jetzt doch gerade hier in W. seien.“

Zweites Kapitel.

Das tote Huhn.

„Dürfen wir uns hier genauer umsehen?“ fragte Harald und erhob sich.

„Selbstverständlich. Wo und wie Sie wollen, meine Herren.“

Harst nahm seinen Stuhl, stellte ihn unter den Balken und besichtigte den Bindfaden, an dem das Modell aufgehängt gewesen war.

Dann knotete er den Bindfaden von dem Nagel los und steckte ihn in die Tasche.

„Wir wollen nun mal das Schlafzimmer besichtigen,“ meinte er.

Wir traten ein, und Harst zog die Tür hinter uns zu. Dann zog er den Bindfaden aus der Tasche, zeigte ihn mir und deutete auf eine Stecknadel, die durch die dicke Schnur so hindurchgestochen war, daß die Spitze zur Hälfte herausragte.

„Die Nadel kann wichtig sein,“ flüsterte er wieder. „Doch darüber nachher näheres. Schauen wir uns das Fenster dort an. Die linke obere Scheibe ist durch einen Drahtgazerahmen ersetzt.“

Er kletterte auf den Fensterkopf.

„Hier gibt es nur Außenladen, die von innen festgeschraubt werden. Das Loch für die Schraube geht durch den Mittelbalken des Fensterkreuzes.“

Er zog die lange Schraube, die vorn einen Handgriff hatte, heraus.

„Sieh – das Ding schwimmt förmlich in Öl!“ sagte er und schob sie wieder hinein. „Geh’ doch mal in den Garten und lege die Laden vor.“

Ich tat es. Er schraubte sie fest, kam dann ebenfalls in den Garten, besichtigte die Hauswand unter dem Fenster, stieg auf einen umgekippten Holzeimer und untersuchte den Eisenbeschlag der Laden, durch den die Schraube wie durch eine Schraubenmutter hindurchging.

Dann betraten wir wieder die Schlafstube. Harst schraubte die Ladenflügel los, öffnete die obere Scheibe, stieß die Laden auf und meinte nun:

„So, das hätten wir! Hier ist tatsächlich jemand eingedrungen. Das Gazefenster ist beschädigt. Man hat die Leisten, die die Gaze halten, losgeschraubt. Die Fensterladen beweisen ebenfalls, daß sie von außen geöffnet worden sind. Der Eisenbeschlag, der als Schraubenmutter dient, ist gleichfalls beschädigt, nämlich gerade dort mit einer Stahlsäge durchschnitten, wo die Schraube eingreift.“

Harald schritt mir voran ins andere Zimmer, setzte sich neben den Kapitän und fragte:

„Wann haben Sie dort drinnen die Ladenschraube zum letzten Male geölt, Herr Ruiterholm?“

„Geölt? Das ist sehr lange her.“

„Haben Sie einen festen Schlaf?“

„Nein. Nur seit acht Tagen schlafe ich besser und recht fest. Ich bin morgens kaum wachzukriegen.“

„Nehmen Sie denn ein Schlafmittel?“

„Nein. Es hat mir aber der Vertreter einer chemischen Fabrik Tabletten empfohlen, die ich abends nehmen muß. Sie helfen wirklich. Der Mann hat hier mehrere Gichtleidende aufgesucht. Er hieß Schöller und wohnte im Hotel Walfisch am Markt. Er kam einige Male abends zu mir. War ein netter Mensch. Und die Tabletten helfen.“

„Könnte ich sie mal sehen?“

„Bitte. Die Schachtel steht in dem Medizinschränkchen in der Schlafstube.“

Harst war sehr bald wieder bei uns und meinte:

„Wie sah dieser Schöller denn aus?“

„Wie einer, der gern einen trinkt, – rote Nase, fuchsige Perücke, rötlichen Spitzbart und goldene Brille.“

„Und der Anzug?“

„Hm – der Anzug. – Richtig: es war so einer von Pfeffer- und Salzfarbe.“

Harst verabschiedete sich jetzt. „Ich komme morgen wieder, Herr Kapitän. Vielleicht finden wir Ihr Modell.“

Kommissar Flügel wohnte ganz in der Nähe.

„Wir müssen mit ihm mal über diesen Fall sprechen,“ hatte Harst auf der Straße gesagt. „Wer der Dieb ist, weiß ich bereits. Du doch wohl auch, mein Alter?“

„Wenigstens vermute ich, wer es sein könnte,“ erwiderte ich. „Unter Möckerns drei Anzügen befand sich auch einer von Pfeffer- und Salzfarbe. Außerdem führte er in seinem Koffer Perücken und so weiter mit sich.“

„Und das wichtigste: in dem Koffer lagen noch drei Röhrchen Gelonida-Tabletten. Und dieselben Tabletten hat er Ruiterholm aufgeschwatzt. Kein Wunder, daß der Kapitän sich nach den Tabletten schmerzfrei fühlte und so fest schlief. – Das ist jedoch alles sehr gleichgültig. Weit wichtiger ist die Frage: Weshalb stahl Möckern das Modell? Weshalb lag ihm so sehr viel an diesem Modell, daß er sogar die Rolle eines Reisenden spielte, also einen ganzen Plan ersonnen hatte, um mit Ruiterholms vertrauter zu werden? – Du wirst zugeben, daß dieser Diebstahl eines von dem Eigentümer selbst gearbeiteten Schiffsmodells, das dazu noch in dem Aberglauben des Besitzers eine große Rolle spielt, wirklich sehr merkwürdig ist. Alles andere tritt jedoch gegenüber der einen Frage: „Weshalb dieser Diebstahl eines Gegenstandes, der doch nur Liebhaberwert hat?“ völlig in den Hintergrund. Haben wir diese Frage erst gelöst, dann werden wir auch das Modell der Brigg finden.“

Wir waren am Hafenbollwerk entlanggegangen. Die Abendröte bestrahlte jetzt die weite Wasserfläche, die ankernden Dampfer und Segler und die Boote, die mit sanft geschwellten Segeln dahinglitten.

Und mitten in der Fahrrinne des Flußarmes drüben schleppte keuchend und pustend ein kleiner Dampfer einen schlanken Segler dem Meere zu.

„Es ist eine Brigg,“ sagte Harald sinnend. „Sie führt die norwegische Flagge. Und – auch wir suchen eine Brigg, wenn auch nur ein Modell davon. – Ich kann mir nicht helfen, mein Alter: ich habe so das Empfinden, daß hinter diesem Diebstahl weit mehr steckt, als wir wirklich ahnen. Also – hin zu Freund Flügel, der uns ja wohl auch etwas zum Abendbrot vorsetzen wird. Ah, da steht ja Flügel im Vorgarten und genießt die frische Abendluft –! Guten Abend, Herr Kommissar –“

Wir setzten uns in die Veranda. Harst berichtete, daß Ruiterholm uns hatte zu sich bitten lassen.

Flügel schmunzelte. „Hat er es also wirklich getan,“ meinte er. „Der Kapitän gilt hier nämlich für nicht so ganz geistig normal, Herr Harst. Die Geschichte mit der Prophezeiung ist stadtbekannt. Purer Unsinn natürlich! Wie soll ein Menschenleben von der Existenz eines Schiffes abhängig sein?! Aber Klaus Ruiterholm glaubt daran. Ich vermute, er hat sich seinerzeit den Verlust seiner Brigg Südstern, die er weitervermietet hatte, zu sehr zu Herzen genommen. Die Einzelheiten stimmen: noch auf dem Krankenbett begann er das Modell zu bauen.“

Harald hatte sich eine seiner Mirakulum-Zigaretten angezündet. In der Veranda war es bereits dämmerig, da sie ringsum sehr dicht mit wildem Wein bewachsen war. Ich konnte Harsts Gesichtszüge daher auch nicht genau unterscheiden. Ich saß neben Flügel in einem Korbsessel, Harald auf dem Rohrsofa. Er paffte jetzt sehr dicke Wolken, offenbar aber nur in der Zerstreutheit.

„Haben Sie das Modell sich mal angesehen?“ fragte er nach einer Weile.

„Allerdings. Man kann es ein kleines Kunstwerk nennen. Teile des Decks und der Bordwände lassen sich wie Deckel von Kistchen in Scharnieren bewegen und gewähren dann einen Einblick in das Innere des Modells.“

„Sie glauben, daß das Modell gar nicht gestohlen ist?“ meinte Harald wieder nach einer längeren Pause.

„Hm – behaupten möchte ich’s nicht gerade. Aber – wer sollte wohl ein Interesse daran haben, sich ein Schiffsmodell anzueignen?! Noch dazu es aus einem Zimmer zu stehlen, in dem weit wertvollere Dinge zu finden sind?!“

Wieder eine längere Pause. Harst rauchte jetzt schon die dritte Mirakulum.

„Ist der Kapitän reich?“ wollte er nun wissen.

„Er versteuert ein Vermögen von fast einer halben Million, das er in Pfandbriefen angelegt hat.“

„Danke, Herr Kommissar. – Können Sie mir aus Ihrem Geflügelhof vielleicht ein Schlachthuhn sofort verkaufen?“

„Wie? Ein Schlachthuhn, Herr Harst. Habe ich richtig verstanden?“

„Ja. Ich brauche es zu einem kleinen Experiment. Ich möchte Ihnen jetzt schon mitteilen: das Modell der Brigg ist auf sehr raffinierte Weise tatsächlich gestohlen worden. Der Dieb dürfte Möckern sein, der sich als Vertreter einer chemischen Fabrik mit einem Spezialmittel gegen Gicht bei Ruiterholm einführte und so die Gelegenheit zum Diebstahl ausbaldowerte und den Diebstahl selbst ebenso schlau vorbereitete.“

Der gute Flügel war erst völlig sprachlos, rief dann:

„Was – Möckern soll der Dieb sein, Möckern?! Ja – aber ich bitte Sie, Herr Harst: was wollte Möckern mit dem Ding?!“

„Sehr einfach: er wollte nicht das Modell, sondern das, was sehr wahrscheinlich sich darin befand. Hat Ihnen Ruiterholm das ganze Innere des Modells gezeigt?“

„Nein, das allerdings nicht! Er lüftete nur ein paar der beweglichen Teile. – Hm, jetzt, wo Sie mich hierauf aufmerksam machen, muß ich zugeben, daß man leicht auf den Gedanken kommen kann, es seien in dem Modell vielleicht –“

„Gut, gut,“ meinte Harald. „Und auf denselben Gedanken wird eben Möckern gekommen sein, als er hier zufällig von dem schrullenhaften, abergläubischen Kapitän und dem Modell erzählen hörte. Er wird angenommen haben, Ruiterholm verberge in dem Modell einen kleinen Gegenstand von ganz besonderem Wert. Dies könnte zum Beispiel ein einzelner Edelstein sein. – So, jetzt möchte ich aber um das Huhn bitten.“

Wir gingen um das Haus herum auf den Hof. Flügel holte aus dem Hühnerstall ein Huhn heraus, das schon einige Zeit kümmerte.

Harst langte jetzt sehr vorsichtig in die Tasche und brachte den dicken Bindfaden zum Vorschein.

„Mit dieser Schnur war das Modell befestigt,“ sagte er. „Dieses Ende war oben um den Nagel geschlungen.“ Er ließ die Schnur nun frei herunterhängen und deutete mit dem rechten Zeigefinger auf die Stecknadel, deren Spitze freilag und nach oben ragte. „Hätte der Kapitän diesen Bindfaden untersucht, als er den Verlust des Modells feststellte, dann hätte er sich leicht an dieser Nadel ritzen können, die, wie ich annehme, absichtlich mit der Spitze nach oben in die Schnur gebohrt worden ist, damit der, dessen Hand die Schnur betastete oder der sie durch die Finger gleiten ließ, sich verletzen müßte.“

Er zog dann die Nadel heraus und bohrte sie dem Huhn in die Rückenhaut, die er ein wenig abhob.

Flügel und ich standen nun in atemloser Spannung da und beobachteten das Tier, das jetzt langsam im Hofe hin und her ging. Harald hatte bisher kein Wort von Gift fallen lassen. Aber wir wußten trotzdem: er hielt die Spitze der Stecknadel für vergiftet!

Dann begann das Huhn zu taumeln.

Harst hatte seine Uhr in der Hand, sagte leise: „Genau eine Minute seit dem Stich!“

Das Huhn fiel auf die Seite, streckte sich, suchte sich noch einmal aufzuraffen und verendete.