Hauptmenü

Sie sind hier

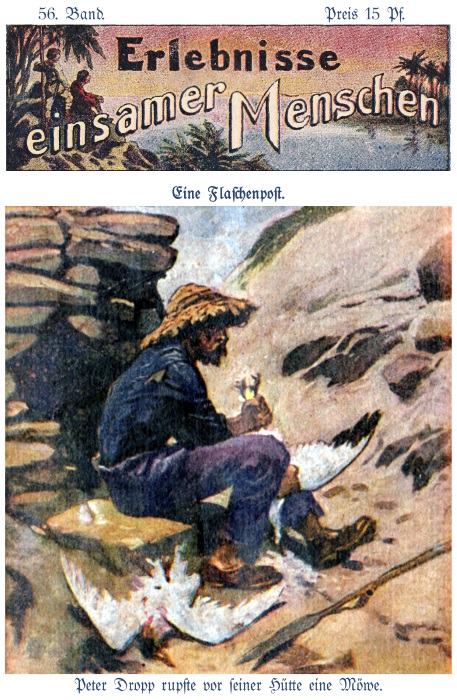

Eine Flaschenpost

Erlebnisse einsamer Menschen

Nachdruck verboten. – Alle Rechte vorbehalten. Copyright by Verlag mod. Lektüre G. m. b. H., Berlin.

Eine Flaschenpost.

W. Belka.

1. Kapitel.

Eine seltsame Flaschenpost.

„Und was nun?“ fragte der dicke August Strina, der bisher der am nördlichen Horizont verschwindenden Kriegsschiffbarkasse nachgeschaut hatte, die den Kutter unter dem Zwange von einigen Gewehrmündungen und einer Revolverkanone bis an den Nordausgang der Gaspar-Straße geschleppt hatte. Diese läuft zwischen den zu den Ostindischen Inseln gehörigen recht ausgedehnten Inseln Bangka und Biliton hindurch und führt auf die Sunda-Straße zu, die wieder Sumatra von Java trennt.

„Sehr einfach“, erwiderte Ernst Menke, indem er eine Seekarte auf dem Dache des Kajütaufbaues ausbreitete. „Wir werden sofort wenden und mit nordwestlichem Kurs auf die Straße von Malakka zulaufen, da wir uns in die Sunda-Straße nicht hineinwagen dürfen. Dort werden uns fraglos englische Hilfskreuzer den Weg versperren, die unser alter Gegner „Belfast“ durch Funkspruch sehr bald auf uns aufmerksam machen wird. – Hier, sehen Sie sich die Sache mal auf der Karte an.“

„Oh – ich danke, ich danke! Ich habe zu Ihren Fähigkeiten als Schiffsführer das vollste Vertrauen, lieber Menke.“

Gleich darauf drehte der Kutter den Bug nach Nordwest und schoß in stetiger Fahrt unter dem Druck der Segel seiner zwei Masten durch die nur wenig bewegte See dahin.

Vier Männer, einer davon ein schlanker, kräftiger Malaie, und ein sonngebräunter, stämmiger Knabe von vielleicht fünfzehn Jahren befanden sich an Bord. Mit Ausnahme des Farbigen waren es Deutsche, die in diesem Acht-Meter-Kutter, einem früheren englischen Kriegsschiffsboot, versuchen wollten einen persischen Hafen zu erreichen, um von da auf dem Landwege über die Türkei nach Deutschland zu kommen.

Recht gefährliche Erlebnisse lagen bereits hinter der kleinen Besatzung des Seglers. Besonders die vier Deutschen hatten, um englischer Gefangenschaft zu entgehen, schon manch böse Stunde durchkostet. (Vergl. die vorhergehenden Bändchen „Die Geisterprau“, „Das Radschaschloß“ und „Steuermann Restraaten“.)

Auch ihren jetzigen Kutter hatten sie sich aus einem wracken Ruderboot des englischen Kreuzers „Belfast“ hergestellt, waren dann dem Kriegsschiff, das schon lange auf sie Jagd machte, nur mit knapper Not entgangen und hatten sich von dessen Dampfbarkasse heimlich aus der Nähe ihres alten Gegners nach Süden zu schleppen lassen.

Nachdem der Kutter jetzt gut im Winde lag, ließ Menke die Revolverkanone, die auf dem Vorschiff aufgestellt war und von einem malaiischen Piratenfahrzeuge stammte, wieder unter Deck schaffen.

Der klare Himmel versprach einen schönen Tag. Die Sonne stand schon ziemlich hoch am Himmel, und Menke befahl daher auch, daß man sich zunächst einmal durch einen kräftigen Imbiß stärke.

Den ganzen Umständen nach war es nötig, das Äußere des Kutters, den die Deutschen „Hoffnung“ getauft hatten, ohne mit diesem Namen aber die Bordwände zu schmücken, baldmöglichst zu verändern. Der Schiffsfähnrich, der auf der Barkasse das Steuerruder geführt hatte, würde ja dem Kreuzer eine genaue Beschreibung des Seglers geben, die sich in kurzem durch Funkspruch weithin weiterbefördern ließ.

Bereits gegen Mittag steuerte Menke daher in eine Flußmündung der Nordküste von Bangka hinein, in der Hoffnung, hier eine kleine Niederlassung zu finden, wo er die nötige Farbe und anderes, was man sofort brauchte, einhandeln konnte. Tatsächlich lag keine Meile flußaufwärts eine große Kaffeeplantage, deren Besitzer, einem Holländer, ein gut erfundenes Märchen erzählt wurde, worauf er bereitwilligst gegen einen halben Ballen chinesischer Seide alles Verlangte hergab. Seidenballen waren das einzige, was den Insassen des Kutters als Zahlmittel zur Verfügung stand. Sie stammten aus dem Beutelager derselben Piratenprau, der man auch die Revolverkanone sowie eine Anzahl moderner Gewehre verdankte.

Mit einer Deckslast von Bambusstangen befrachtet, verließ der Kutter bereits zwei Stunden später wieder die gastfreundliche Plantage und steuerte dem Meere zu. Es lag jedoch keineswegs in Menkes Absicht, sofort die Reise fortzusetzen, vielmehr bog er kurz vor der Flußmündung in einen Seitenarm ein und ging hier an einer versteckten Stelle vor Anker, um zunächst dem Kutter ein anderes Gewand zu geben und auf Deck vorn und hinten aus Bambus hohe Kajüten zu errichten.

Diese Arbeiten nahmen vier Tage in Anspruch. Dann wurden noch, um dem Kutter den harmlosen Anstrich eines Frachtfahrzeuges zu geben, eine Menge Kokosnüsse und andere tropische Früchte eingesammelt und in der neuen Vorderkajüte und unten im Raume verstaut. Der Segler verlor hierdurch, wie sich bald zeigte, beträchtlich an Geschwindigkeit. Aber das ließ sich nicht abstellen. Schließlich änderte man auch noch an der Takelage verschiedenes und erreichte so, daß der Kutter jetzt auf eine bloße Beschreibung seines früheren Aussehens hin kaum wieder erkannt werden konnte.

Am 8. März 1915 wurde die Reise nunmehr fortgesetzt. Zunächst ging es auf die nordwestlich gelegenen Lingga-Inseln zu, deren zahllose kleine Eilande jeden Augenblick Gelegenheit zum spurlosen Verschwinden in einem der engen Kanäle gaben, falls ein verdächtiger Dampfer auftauchte. Es ereignete sich jedoch nichts, was Anlaß zu Befürchtungen bot. Erst als man sich dem Südausgange der Straße von Malakka näherte, wurde der Schiffsverkehr lebhafter, so daß Menke es für ratsam hielt, dicht an der Küste von Sumatra entlangzufahren, die gerade im schmalsten Teile der Malakka-Straße viele vorgelagerte Inseln besitzt, zwischen denen man nötigenfalls schnell Schutz suchen konnte.

So schlängelte sich der Kutter stets mit größter Vorsicht bis zum Nordkap von Sumatra hinauf. Drei Wochen hatte er gebraucht, bevor er den Bengalischen Meerbusen erreichte und nun scharf westlich auf die Insel Ceylon zuhielt.

Auch hier war der Wettergott den kühnen Abenteurern anscheinend gnädig gesinnt. Wenigstens zunächst. Da man einen Kurs hielt, der außerhalb der gewöhnlichen Schiffsrouten lag, sah man nur höchst selten am Horizont die Rauchfahne eines Dampfers oder die Mastspitzen eines Seglers. Jedenfalls war man in solchen Fällen stets so vorsichtig, den Fahrzeugen auszuweichen, da man besonders bei Dampfschiffen nie wissen konnte, ob man nicht einen feindlichen Kreuzer vor sich habe.

So vergingen acht Tage. Dann änderte sich das Wetter. Der Wind schlief mehr und mehr ein. Bald lag die See rings um den Kutter wie eine in der Sonne gleißende Spiegelscheibe da. Die Hitze wurde immer unerträglicher. Der dicke Strina lag unter dem über das Hinterdeck ausgespannten Sonnensegel im leichtesten Badekostüm auf den Deckplanken, schöpfte mit einem an einem Tau befestigten Eimer stets aufs neue Wasser aus der See und goß es sich über den Leib, obwohl es vollkommen lau war und kaum erfrischen konnte.

Der Knabe und Mikaua, der Malaie, wieder hatten sich aus einer langen Leine und einem eisernen Haken, den der Malaie besonders zurechtgefeilt hatte, eine Angel für Haifische zurechtgemacht und waren eben dabei, ein Stück Rückenfleisch eines Rochens, den Menke vor kurzem mit zwei Schüssen erlegt hatte, an dem Haken als Köder aufzuspießen. (Rochen sind länglich runde Fische von schmutziggrauer Farbe mit großem, breitem, hellem Maul, die bis zu drei Meter lang werden und, wenn sie dicht unter der Wasseroberfläche schwimmen, einem aufgeblasenen Sack ähnlich sehen.)

Menke und der vierte Deutsche, ein kleiner, buckliger Herr namens Gerling, waren ebenfalls recht gespannt, ob es gelingen würde, einen der Haie, die dem Kutter hartnäckig seit Tagen folgten, als ob sie um einen Bissen Fleisch bettelten, zu fangen. Immerhin lenkte dieser Sport von dem steten Gedanken, sich in einer wahren Backofenhitze zu befinden, ein wenig ab.

Kaum flog dann der Köder über Bord, als auch schon, von dem klatschenden Geräusch angelockt, eine der gefährlichen Meeresbestien angeschossen kam. Es war jedoch ein alter, vorsichtiger Bursche, der offenbar schon mit einem solchen Happen, der an einer Leine hing, seine bösen Erfahrungen gemacht hatte. Er ließ den Köder unberührt. Dieser versank schnell, so daß er bald wie ein Pendel außenbords herabhing.

Mikaua holte die Angel wieder heraus und befestigte nun dicht hinter dem Haken eine alte Korkweste, die denn auch genügte, den Köder etwa ein halb Meter unter Wasser festzuhalten, so daß man nun in dem durchsichtig klaren Wasser sehr genau beobachten konnte, was die Haifische mit der dargebotenen Lockspeise beginnen würden.

Der alte Bursche hatte sich wieder eingefunden. Lüstern umschwamm er den Köder, stieß sogar ein paarmal mit der Schnauze dagegen, als wolle er prüfen, ob vielleicht von einer Ecke etwas abzubeißen war. Aber ohne Frage kam ihm die Sache nicht geheuer vor.

Dann näherte sich ein zweiter, kleinerer Hai. Der war kecker. Als er merkte, daß der ehrwürdigere Alte auf den Bissen verzichtete, warf er sich auf den Rücken (der Hai kann nur in dieser Lage zuschnappen, weil sein Maul weit nach hinten in dem rundlichen Kopfe sitzt), schlug noch einmal mit dem Schwanze zu und … hatte auch schon den Haken festsitzen, da Mikaua bei dem ersten leisen Ruck, den er an der um seine Hand gewickelten Leine verspürte, diese scharf angezogen hatte.

Der Hai war gefangen. Seine Bemühungen, von dem Haken freizukommen, sein wildes Hin- und Herschießen, seine wütenden Schwanzschläge regten das Wasser zu kleinen Wellen auf und ließen den Kutter bald nach Backbord, bald nach Steuerbord mit dem Hecke herumschwenken.

Mikaua hatte die Leine sofort an dem Hintermast befestigt, da seine eigene Kraft nicht hingereicht hätte, den tobenden Fisch zu meistern.

Der Haken hielt. Das war die Hauptsache. Und nach einer halben Stunde war der Hai bereits so matt, daß er minutenlang regungslos dicht unter dem Wasserspiegel stillag.

Nun hatte Menke dieses Schauspiel des um seine Freiheit kämpfenden Raubfisches genügend genossen. Ein gutgezielter Schuß in den Schädel reichte hin, um der Meeresbestie den Garaus zu machen. Dann wurde sie an Bord geholt, da Mikaua das Sägegebiß des Tieres für Menke präparieren wollte.

Kaum erschien der Kopf des Hais über dem Wasser, als Karl Heller, so hieß der Knabe, auch schon laut ausrief:

„Da – da, – der Hai hat eine mit einem Kupferdraht unter den Kiemen befestigte Flasche bei sich!“

Auch die anderen sahen jetzt die Flasche. Und der bucklige Gerling, der gern einen Scherz machte, sagte lachend:

„Sicherlich enthält sie Magentropfen für den Fall, wenn Herr Hai sich mal überfuttert hat.“

Worauf Menke erklärte: „Enthalten wird sie schon irgend etwas. Das stimmt. Durch Zufall ist dieser starke Kupferdraht dem Tiere niemals über den Kopf gerutscht.“

2. Kapitel.

Peter Dropps Botschaft.

Nun lag der Hai, der gut zwei Meter maß, zwischen den beiden Masten auf Deck.

Menke kniete schon auf den Planken, wälzte ihn mehr auf die Seite und sagte dann, auf die dunkelgrüne Flasche deutend, die mit einem langen Korken verstöpselt war:

„Es ist mir unerklärlich, wie der Mann, der diese Flaschenpost aufgegeben hat, es fertiggebracht haben mag, dem Hai den Draht dicht hinter dem Schädel so fest um den Körper zu schlingen, daß die Schlinge auch hielt …! Für gewöhnlich ist ein Hai kein so zahmes Tier, das sich wie ein artiger Hund ein Halsband überstreifen läßt. Da – wie sorgfältig die Drahtenden um den Flaschenhals geschlungen und dann unter dem Boden zusammengedreht sind …! Der, der diese gewöhnliche Porterflasche – hier ist das Zeichen der Firma zu sehen – auf diese merkwürdige Weise in die Welt geschickt hat, muß die Bestie vorher geradezu hypnotisiert haben!“

Inzwischen hatte Karl Heller den leichten Überzug von Meeresschlamm von der Flasche ganz fortgewischt und klopfte nun mit dem gekrümmten Zeigefinger gegen das Glas.

„Herr Menke, Sie haben recht, – es ist eine Flaschenpost: Ich sehe ein zusammengerolltes Blatt Papier darin.“

Kein Wunder, daß die Spannung der fünf Gefährten jetzt ihren Höhepunkt erreichte. Im Nu hatte Menke die Flasche von der Kupferdrahtumhüllung befreit und schlug ihr nun einfach an den Deckplanken den Hals ab. Splitternd flog dieser beiseit. In dem geöffneten Flaschenkörper lag tatsächlich etwas Weißes. Es war jedoch nicht Papier, sondern eine längliche Fischblase, die oben mit einem Faden zusammengebunden war. Karl Heller hatte eben zu viel gesehen. Und doch behielt er insofern recht, als in diesem wasserdichten Behälter ein paar aus einem Notizbuch herausgerissene Blätter lagen, die, mit Bleistift eng beschrieben, eine abenteuerliche Geschichte berichteten.

Zu Menkes größtem Erstaunen waren es deutsche Worte, die er auf dem Papier verzeichnet fand. Damit nun Mikaua das Geschriebene gleichfalls verstand, übersetzte er sie sofort ins Holländische, als er sie nun vorlas:

„Ich weiß nicht, ob diese Zeilen je in die Hände eines Menschen geraten werden. Sollte es der Fall sein, und sollte jemand diese Botschaft lesen, der des Deutschen mächtig ist, so flehe ich ihn um Gottes Barmherzigkeit willen an, sich meiner anzunehmen und mich zu befreien. Ich heiße Peter Dropp. Am 15. August 1914 befand sich der Dampfer „Henriette“ auf dem ich erster Maschinist war, nördlich der Insel Sokotra auf der Fahrt nach Aden. (An der Straße von Bab-el- Mandeb, die ins Rote Meer führt.) Wir kamen von Fremantle in Australien, waren seit vierzehn Tagen keinem Schiffe begegnet und hatten daher keine Kenntnis von den welterschütternden Ereignissen in Europa. Funkentelegraphische Einrichtung besaß die „Henriette“ eben nicht. Ahnungslos dampften wir auf Aden zu. Da, nördlich von Sokotra, trafen wir eine deutsche Privatjacht, einem Hamburger Großkaufmann gehörig, die versuchen wollte, den südarabischen Hafen Morbad zu erreichen und sich dort vor den überall umherschwärmenden englischen Kreuzern in Sicherheit zu bringen. Jetzt erst hörten wir von dem Kriegsausbruch. Um nicht gekapert zu werden, gedachte unser Kapitän dem Beispiele der Jacht zu folgen. Diese machte ein halbes Dutzend Knoten mehr wie wir und war bald außer Sicht. Wir befanden uns also wieder allein in diesem gefährlichen Meeresteil, wo wir jeden Augenblick einem feindlichen Schiffe begegnen konnten. Aber nicht lange allein … Gerade als wir in der Nähe von ein paar elenden, kahlen Felseninseln vorüber dampften, kam hinter diesen ein englischer Zerstörer älteren Typs zum Vorschein und jagte auf uns zu. Ich war an Deck, als der Engländer auftauchte. In Gefangenschaft zu geraten, dazu hatte ich keine Lust. Im Augenblick verständigte ich den Kapitän von meiner Absicht, daß ich mich an Bord verstecken wolle und er erklären solle, ich sei unterwegs verstorben. Mein Fehlen konnten die Engländer ja leicht aus den Schiffspapieren feststellen. Ich kroch also, nachdem ich mir noch die Taschen mit Schiffszwiebacken vollgestopft hatte, in einen winzigen Verschlag im Vorschiff neben der Kombüse (Küche), und unser Koch stellte vor die niedrige Tür allerhand Gerümpel, so daß ich hoffen durfte, die Engländer würden mich hier nicht finden. – Meine Absicht war folgende: Ich nahm an, der Zerstörer würde die „Henriette“ als Prise nach Aden mitnehmen. Dort wollte ich dann heimlich von Bord gehen und mich auf türkisches Gebiet durchschlagen. – Vielleicht wäre der Plan geglückt. Aber der Zerstörer schien auf den alten Kasten – mehr war die „Henriette“ wirklich nicht – als gute Beute wenig Gewicht zu legen, zumal unsere Ladung nur aus Guano – Seevogeldünger – bestand. Bald merkte ich in meinem Versteck, daß es auf der „Henriette“ unheimlich still wurde. Wenige Minuten später erschütterte ein furchtbarer Stoß das Schiff. Ob der Zerstörer den Dampfer durch einen Torpedo oder durch eine Sprengladung leck gemacht hat, weiß ich nicht. Jedenfalls neigte sich gleich darauf die arme, bejahrte „Henriette“ stark nach Backbord über. Nun packte mich die Angst, daß ich in meinem Verschlage elend ertrinken müßte. Ich riß die Tür auf, stieß das Gerümpel beiseite und eilte auf Deck. Der Zerstörer war bereits weit weg. Ich sah, daß er auf einen anderen Dampfer Jagd machte. Ohne mich lange zu besinnen, brachte ich die Jolle zu Wasser, verstaute darin Lebensmittel und ein Trinkwasserfaß und stieß von dem sinkenden Schiffe ab. Die bereits erwähnten kahlen Felseneilande hoffte ich zunächst erreichen zu können – hoffte …!! Eine Strömung riß mein kleines Boot mit fort, trieb mich gerade in die stärkste Brandung, die vor den vorgelagerten Riffen tobte. Die Jolle ging verloren, wurde zerschmettert. Mit ihr versanken Proviant, Wasserfaß und die anderen Dinge, die ich in der Eile zusammengerafft hatte. Mit gebrochenem rechten Unterarm gelangte ich allein an den Strand. Der Bruch ist inzwischen zusammengeheilt, aber schief. – Was ich hier auf diesen entlegenen, öden Eilanden gelitten habe und noch leide, vermag ich nicht zu schildern. Dann fand ich einmal auf den Riffen eine angetriebene Flasche, später ein Brett, um das ein Stück Kupferdraht geschlungen war. So kam ich auf den Gedanken, eine Flaschenpost herzustellen. Aber hätte ich die Flasche lediglich auf gut Glück dem Wasser übergeben, wäre sie unfehlbar oder doch mindestens zerschellt. Dann warf ein Sturm einen Haifisch, der einen Araberspeer im Rücken stecken hatte und völlig matt war, an die Küste meiner Insel. Ein eigenartiger Gedanke kam mir da. Ich befreite den Hai von der Wurflanze, befestigte an seinem Körper die Flasche, – und jetzt schreibe ich an dieser Schilderung meiner Erlebnisse, die ich dann in die Flasche, eingehüllt in eine Fischblase, tun will. Ich hoffe, daß der Hai, den ich ins Wasser schleppen werde, sich erholen und mit der Flasche hinausflüchten wird in das offene Meer, wo ihn vielleicht – vielleicht ein Mensch erlegt und dann meine Botschaft findet. Die Aussichten sind sehr, sehr gering. Aber – was schadet ein Versuch?! – – Ich will schließen. Die leeren Blätter meines Notizbuches sind verbraucht. – Nochmals: helft einem Unglücklichen, der wie ein Tier hier haust, der in seiner Einsamkeit die Schrecken des Wahnsinns auf sich zukriechen fühlt … Den 2. Dezember 1914. – Peter Dropp.“

– – – – – – – –

Nachdem Menke zu Ende gelesen hatte, sprach zunächst keiner der fünf Gefährten ein Wort.

Das, was sie soeben gehört hatten, klang so unglaublich, als könne es nur der regen Phantasie eines Menschen entsprungen sein, nicht aber auf Tatsachen beruhen.

Dann sagte Menke ernst:

„Ich zweifle keinen Augenblick daran, daß dieser Peter Dropp existiert. Ein schlechter Scherz irgend eines Witzboldes ist diese Flaschenpost auf keinen Fall. Gerade die Schlichtheit der Schilderung hat mich mächtig ergriffen. Und meines Erachtens haben wir die Pflicht, wenigstens zu versuchen, ob wir den Unglücklichen befreien können.“

Karl Heller, in seinem jugendlichen Ungestüm zuweilen etwas vorlaut, rief sofort:

„Ja, Herr Menke, das wollen wir!! Und hoffentlich kommen wir noch zur rechten Zeit, um Peter Dropp vor dem Wahnsinn zu bewahren.“

Auch die übrigen pflichteten dem Knaben bei. Und so beschloß man denn, nach Umschiffung der Insel Ceylon nicht Kurs auf die persische Küste, sondern weiter nach Westen zu nehmen. – –

Die Reise des Kutters im einzelnen hier zu schildern, würde zu weit führen. Jedenfalls wurde die flache Ostküste Ceylons vier Tage später erreicht, in einer Bucht gelandet und der Wasser- und Früchtevorrat ergänzt.

Dann ging es weiter auf Kap Guardafui, die Spitze des afrikanischen Somali-Landes, zu, als deren losgetrennte Fortsetzung die Inseln Abd-el-Kuri, die Brüder-Eilande und das felsige, langgestreckte Sokotra aufzufassen sind.

Auf der Seekarte waren die Inseln, die nördlich von Sokotra nach Angabe Peter Dropps liegen sollten, nur als elf kleine Pünktchen verzeichnet – ohne Namen, aber mit dem hellen Kreise mit feinen Grenzstrichen, die vor gefährlichen Riffen warnen sollen.

Günstige Windverhältnisse hatten den Kutter in elf Tagen die gewaltige Entfernung von Vorderindien bis in die Nähe des afrikanischen Kontinents zurücklegen lassen, obwohl zwei schwere Stürme das kleine Segelboot zu neuen Beweisen seiner Seetüchtigkeit gezwungen hatten.

Bisher war man auch jeder Begegnung mit fremden Fahrzeugen geschickt ausgewichen. Nun aber galt es, aus dem etwas weiter südlich verlegten Kurse nach Norden abzubiegen, wobei die meisten Schiffsrouten, die von Aden nach Osten führten, zu schneiden waren.

In der Nacht vom 10. zum 11. April 1915, einer jener lichten Tropennächte, die mit ihrer hellen Dämmerung eine gute Beobachtung auch auf weitere Entfernung gestatten, wurde die gefährlichste Zone passiert, wobei es dreimal nötig war, jeden Fetzen Zeug (Segel) zu bergen, um nicht vorüberdampfenden großen Schiffen, von denen eines mit Sicherheit als Kreuzer erkannt wurde, aufzufallen. Den ganzen folgenden Tag über gab es schwere Gewitterböen, bei denen der Wind sich, wie so oft im Indischen Ozean, den Scherz leistete, alle Augenblicke aus anderer Richtung zu kommen, was an die Aufmerksamkeit der Kutterbesatzung die größten Anforderungen stellte. Außerdem war auch die Temperatur der niederkommenden Wassermassen eine so verschiedene, daß bald ganz laues, bald wieder eiskaltes Wasser den fünf Gefährten die ausgiebigsten Duschen verabfolgte. Gegen Abend schien die Laune des Wettergottes dann ganz miserabel zu werden. Der Wind wuchs zum Sturme an, und die Dunkelheit war so groß, daß die Wellenkämme in der Finsternis wie leuchtende Strahlenstreifen aufzuckten.

Vor den wenigen Sturmsegeln jagte der Kutter wie ein ungestümer Renner dahin. Menke hatte leider jede Orientierung verloren. Bei diesem Unwetter den Versuch zu wagen, die erstrebten Eilande anzulaufen, war ausgeschlossen. Man konnte froh sein, wenn man das kleine Boot vielleicht in den Schutz der steilen Westküste Sokotras brachte, um dort in irgend einer einsamen Bucht günstigeren Wind abzuwarten.

Menke glaubte bestimmt, sich jetzt gegen drei Uhr morgens bereits auf einer Höhe mit dem Nordwestkap von Sokotra zu befinden und wollte es eben wagen, mehr südwärts zu steuern, als Karl Heller vom Bug her auf den am Steuer Sitzenden zueilte und meldete, daß er gerade voraus starkes Brandungsgeräusch vernehme.

Bevor Menke sich noch schlüssig wurde, was er tun solle, befand sich der Kutter bereits in einem wahren Hexenkessel von brodelnden, schäumenden Wassermassen. Leicht mit dem Kiel über ein paar niedrige Riffe hinschrammend, passierte er einen Brandungsgürtel, um sofort in einen zweiten hineinzugeraten. Hier ereilte ihn das Verhängnis: er rannte sich auf einer spitzen Klippe fest, die ihm den Boden erst meterweit aufriß und sich dann wie ein riesiger Keil von unten in das Hinterschiff einbohrte.

Sturzseen gingen ohne Unterlaß über ihn hinweg. Mit dem Bug hing er jetzt tief im Wasser, während das Heck oben auf der Klippe festsaß. Bei dem Anprall waren beide Masten umgeknickt, und gleich darauf spülte eine haushohe See den Malaien und Karl Heller über Bord. Sie verschwanden im Umsehen in der kochenden Brandung, und die auf dem dem Untergange geweihten Segler Zurückbleibenden waren fest davon überzeugt, die beiden Gefährten lebend nicht mehr wiederzusehen. Das traurige Ende Mikauas und des Knaben zeigte ihnen aber auch das Schicksal, dem sie selbst entgegengingen. Schon rissen die Wogen von dem Dach der Kajüte einzelne Planken ab, schon hörten die Schiffbrüchigen, wie die in den Kutter eingedrungene Felsnase wie eine Säge bei der steten Bewegung des Fahrzeuges die Wandung weiter und weiter zerstörte.

Menke rief jetzt Strina und Gerling einige Worte zu. Sie verstanden ihn. Und als für Sekunden eine Ruhepause in den unaufhörlichen Angriffen der gierigen See eintrat, da sprangen sie einer hinter dem anderen über Bord …

3. Kapitel.

Peter Dropp.

Am Morgen nach diesem Sturmtage schien die Sonne in harmloser Fröhlichkeit vom klaren Himmel herab und schickte ihre Strahlen auch über die trostlosen Eilande hin, an deren Westseite der Kutter ein Wellengrab gefunden hatte.

Diese Inselgruppe, eigentlich nichts als eine Anhäufung von größeren Klippen, zwischen denen sich eine Menge von breiteren und schmäleren Wasserstraßen hindurchschlängelte und deren stellenweise doppelter Riffgürtel mit seiner fortwährenden Brandung jedes Fahrzeug in vorsichtiger Entfernung hielt, das einmal ein Zufall hier vorüberführte, erstreckte sich in einer Ausdehnung von etwa vier Kilometer von Nordost nach Südwest.

Mitten in diesen kahlen Klippenhaufen gab es ein größeres Eiland von vielleicht 600 Meter Länge und 500 Meter Breite, auf dem das Gestein sich zu einer niedrigen Hügelkette auftürmte. Am Nordufer dieser Insel, die stets von ganzen Scharen der auf den anderen Klippen nistenden Seevögel umschwärmt wurde, stand in einer schmalen Felsschlucht zwischen den Ausläufern der Hügel eine aus Steinen erbaute, bienenkorbförmige Hütte, bei der die Ritzen sorglich mit Moos ausgestopft waren.

Vor dieser Hütte saß ein in einen blauen, zerfetzten Leinwandanzug gekleideter Mann, der in Ermangelung einer anderen Kopfbedeckung aus trocknen Meerespflanzen eine Art von breitrandigem Hut zum Schutz gegen die Sonne trug und eben dabei war, eine Anzahl toter Möwen zu rupfen. Die Vögel hatte er in der vergangenen Nacht durch Steinwürfe erlegt, indem er nach den entfernteren Klippen geschwommen war, wo er die brütenden Möwen auf diese Weise auf ihren Nestern überraschte. Eine andere Möglichkeit, Seevögel zu erbeuten, gab es für ihn nicht.

Der bedauernswerte Robinson, der hier seit Monaten unter den denkbar ungünstigsten Lebensbedingungen hauste, war kein anderer als der Maschinist Peter Dropp, dessen seltsame Flaschenpost der Hai den fünf Insassen des jetzt vernichteten Kutters übermittelt hatte.

Dropp, der die Federn für eine Lagerstatt benutzen wollte, hatte es sich angewöhnt, laute Selbstgespräche zu führen. Auf diese Weise hörte er wenigstens in seiner Einsamkeit eine menschliche Stimme, wenn es auch nur seine eigene war.

Jetzt nahm er eine neue Möwe vor.

„Der Sturm war der schlimmste, den ich bisher hier erlebt habe“, sagte er laut. „Wenn er mir wenigstens ein paar Schiffstrümmer beschert hätte. Den Mangel an Holz empfinde ich am schwersten. Ich könnte, wenn ich solches besäße, mir manche Bequemlichkeit schaffen. Jetzt habe ich nur den Araberspeer, von dem ich den Haifisch, meinen schwimmenden Postboten, befreite. Holz und Feuer …!! Was würde ich um eine Schachtel Zündhölzer geben …?! Einen Tag meines Lebens …! Wie ein Tier muß ich alles roh verzehren, abends im Dunkeln in meiner Hütte sitzen. Wie wohltuend würde der rötliche Glanz eines Feuers für mich sein! Ich könnte auch auf dem höchsten Punkte der Hügel ein Feuer anzünden und dadurch vielleicht ein Schiff herbeirufen, meinetwegen auch ein feindliches! Nur fort von hier, wo ich nichts als das weite Meer, Felsen und Vögel sehe, nichts höre als die Laute meiner eigenen Zunge, das wilde Konzert der Brandung und die Schreie der zahllosen Möwen.“

Nach dem letzten Wort sanken ihm mit einmal die Arme schlaff herab. In seiner Kopfhaltung, dem Ausdruck seines dunkelgebräunten Gerichts drückte sich höchste Spannung aus.

Hatte er sich getäuscht …?! Oder waren es wirklich menschliche Stimmen gewesen, die er eben zu vernehmen glaubte …?!

Da – wieder … „Peter Dropp … Peter Dropp“ klang’s von weitem undeutlich herüber.

Der Maschinist schnellte förmlich empor. – War der Wahnsinn vielleicht schon bei ihm ausgebrochen …?! Ließ ihn nur sein armes Hirn diese Rufe hören …?! – Nein – das konnte nicht sein! Noch besaß er seinen gesunden Verstand. So genau besann er sich darauf, daß er erst vor vierzehn Tagen, nachdem er sich endlich aus seiner dumpfen Verzweiflung und Verzagtheit aufgerafft hatte, damit begonnen hatte, sich hier etwas menschenwürdiger einzurichten. So war die Hütte entstanden und manches andere. Und bald hatte er gemerkt, daß es gerade die Arbeit war, die seine Gedanken wohltätig ablenkte. Das stumpfe Vorsichhinbrüten hatte ihn ja tatsächlich bisweilen schon dem Irrsinn nahegebracht.

Nein – er vermochte noch logisch zu denken. Und daher mußten auch die Rufe menschlichen Kehlen entsprungen sein, und nur Leute konnten sie ausgestoßen haben, die seinen Namen und seine Schicksale kannten, das heißt also, denen seine Flaschenpost in die Hände geraten war.

„Hier Peter Dropp – Ohoi!!“ brüllte er und lief dem Ausgange der kleinen Schlucht zu.

Kaum hatte er die Felsen hinter sich, die ihm die Aussicht versperrten, als er auch schon einen jungen Burschen und einen kleinen, dicken Mann erblickte, die von Osten her am Inselstrande ihm entgegenkamen.

Seine Freude zu schildern, als er dann noch erfuhr, daß er sogar Landsleute vor sich habe, ist unmöglich. Tränen liefen ihm über die braunen Wangen in den verwilderten Bart, die Stimme versagte ihm und nur immer wieder konnte er Karl Hellers und August Strinas Hände drücken, die der Anblick des einsamen, unglücklichen Mannes selbst seltsam bewegte.

Bald hatten die beiden ihn dann kurz darüber aufgeklärt, wie sie hier auf die entlegene Inselgruppe gelangt seien und daß ihr Segler leider von den Wellen vollständig zertrümmert sei, wobei der Malaie bei dem Versuch, die Gestade des nächsten Eilandes zu erreichen, den Tod gefunden habe, während ihre Gefährten Menke und Gerling wieder mit bösen Quetschungen und Hautabschürfungen davongekommen wären.

Gemeinsam begaben sie sich dann nach dem Weststrande hin, durchschwammen hier ein paar schmale Wasserinnen, eilten über flache Inselchen hin und gelangten so auf einem derselben an eine durch Felsblöcke vor den Sonnenstrahlen geschützte Stelle, wo auf eine Unterlage von trockenen Algen und Moosen die beiden Verletzten gebettet waren. Mikauas Leiche hatte man bereits, da sie bei der auf den kahlen Felsen herrschenden Wärme schnell in Verwesung übergehen mußte, in einer Spalte des Gesteins an der anderen Seite desselben Eilandes mit Geröll bedeckt, eine traurige Arbeit, bei der Strina und der Knabe, die sie verrichten mußten, mit manch’ herzlichem Wort dankbarer Erinnerung ihres braunen Freundes gedachten, der bei all seinen Fehlern doch ein goldtreuer Charakter gewesen war.

Zunächst war nicht im entferntesten daran zu denken, die beiden Verwundeten von hier fortzuschaffen. Erst mußten sie einigermaßen wiederhergestellt sein, was besonders bei Gerling, der die bösesten Verletzungen in der Brandung erhalten halte, fraglos längere Zeit dauern würde.

Peter Dropp schlug daher vor, man solle an Ort und Stelle sofort eine neue Steinhütte errichten und sich so gut es ging das Leben auf dem winzigen, kaum 150 Schritte im Durchmesser großen Inselchen behaglich machen.

Die Hütte war bereits nach zwei Stunden fertig. Nun wurden die beiden Kranken darin untergebracht, deren Wunden August Strina in Behandlung nahm. Inzwischen machte sich Peter Dropp und der Knabe auf die Suche nach Möweneiern. Der Maschinist hatte sich Karl Heller gegenüber schon vorher darüber ausgelassen, wie sehr er unter dem Mangel an Feuer gelitten habe, worauf der Junge dann erklärte, Menke und Strina besäßen Luntenfeuerzeuge, die sicherlich noch zu benutzen sein würden, wenn man sie in der Sonne austrockne. Tatsächlich gelang es nachher, als die beiden Eiersammler mit einem großen Vorrat nach der Hütte zurückkehrten, eine der Lunten zum Glimmen zu bringen und bald auch ein durch trockene Flechten von den Felsen genährtes Feuer anzufachen, in dem man die Eier in den Schalen gar briet. Die ausgehungerten Schiffbrüchigen aßen mit wahrem Riesenappetit und nicht weniger schmeckte ihnen das lauwarme Regenwasser, das Peter Dropp von seiner Insel etwas umständlich aus einem Felsloche, einer natürlichen Zisterne, herüberholte, wobei er als Gefäß des Knaben Öltuchkappe benutzte.

Am Nachmittag hatte die See sich dann so weit beruhigt, daß der Maschinist und der Knabe beschlossen, einmal nach den Riffen hinauszuschwimmen, wo der Kutter gesunken war. Diese Stelle lag der kleinen Insel gerade gegenüber nach Westen zu, und die Entfernung mochte etwa vierhundert Meter betragen. Dropp, der die Gefahren der Gewässer rund um die Inselgruppe bereits zur Genüge kannte, erklärte dem Jungen vorher warnend, daß man sich im Wasser sehr vor den Haifischen in acht nehmen müsse, die zuweilen hier recht zahlreich seien.

Aus diesem Grunde hatte Peter Dropp, seiner ganzen Veranlagung nach ein sehr heiterer, lebenslustiger Mensch, auch den Araberspeer für diesen Ausflug mitgenommen, ohne jedoch Gelegenheit zu finden, von der mit einer breiten, blattförmigen Eisenspitze versehenen Waffe Gebrauch zu machen.

Da gerade Ebbe war, lag das Riff, das sich in den Boden des Kutters eingebohrt hatte, gut ein Meter über dem Wasser. Die beiden Schwimmer stellten fest, daß das Segelboot in mehrere Stücke auseinandergerissen sein mußte. Das Vorderteil war nach vorn in tiefes Wasser abgerutscht und konnte in der klaren Flut undeutlich erkannt werden.

Der Maschinist mochte gehofft haben, daß man hier vielleicht einige Trümmer vorfinden würde und bergen könne. Auch jetzt gab er es noch nicht auf, doch noch Holzteile des Kutters, die die See an einer entfernteren Stelle vielleicht ausgeworfen hatte, zu erbeuten. Nachdem die beiden Gefährten daher an den Strand der kleinen Insel zurückgekehrt waren, begannen sie zunächst die Gestade der einzelnen Eilande nach Norden zu abzusuchen.

In flachem Wasser zwischen einem niedrigen Riffelde entdeckten sie dann als erstes einen Teil des Schiffsbodens des Hecks, an dem noch das Steuer hing; und noch weiter nordöstlich nacheinander fünf Ballen Seide, die erst langsam so viel Wasser gesogen hatten, daß die Wellen sie nicht mehr trugen. Anders war es jedenfalls nicht zu erklären, daß sie bis hierher von der Strömung[1] mit fortgerissen waren. Außerdem aber ragte an einer anderen Stelle auch einer der Masten des Kutters mit einem Teil seiner Segel und dem ganzen Tauwerk an einem Außenriff wie ein schiefer Signalmast über die heute nur leichte Brandung heraus. Auch er wurde mühsam ebenso wie alles andere geborgen und weit auf das Trockene geschafft, um ja nicht von der zurückkehrenden Flut wieder entführt zu werden.

Wer war froher über dieses Ergebnis als die beiden Gefährten, die bis kurz vor Sonnenuntergang eifrig an der Bergung all der Gegenstände gearbeitet hatten, nun aber auch ihren drei Landsleuten von dem guten Erfolge ihrer stundenlangen Streife berichten konnten.

Nach Dunkelwerden wurde vor der Hütte ein Feuer angezündet, und bei einer neuen aus Möweneiern bestehenden Mahlzeit beratschlagten die fünf Deutschen dann, wie man sich nun das Leben hier auf den Eilanden einrichten wolle, um sowohl über die Langeweile hinwegzukommen als auch sich allerlei Bequemlichkeiten zu schaffen, so weit dies mit den ihnen zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln möglich war.

Hierbei wurde zunächst festgestellt, was man an Werkzeugen und anderen brauchbaren Dingen, abgesehen von Kleidern und den heute gefundenen Schiffstrümmern, besaß. Jeder der fünf hatte ein Taschenmesser, und zwar Gerling ein recht großes mit allerlei Klingen, einer kleinen Schere, einem Bohrer und einer Feile daran. Ferner trug Menke in dem Aufschlag seines Rockes außer einem Dutzend Stecknadeln auch zwei starke Nähnadeln bei sich, während Karl Heller aus seinen stets mit allerlei Tand vollgepfropften Taschen noch ein paar Nägel von verschiedener Größe, Bindfadenenden und ein paar Bleistückchen hervorkramte. Außerdem kamen noch die beiden Luntenfeuerzeuge, ferner der Araberspeer und ein Eßbesteck sehr in Betracht, welches August Strina, da es zusammenlegbar war, zumeist bei sich geführt hatte.

Peter Dropp, dem noch immer die helle Freude über das Erscheinen so lieber Gäste auf seinen einsamen Inseln aus den Augen leuchtete, erklärte, man sei jetzt geradezu reich zu nennen. In kurzem würde er aus den eisernen Nägeln der Wrackteile und den breiten Eisengelenken des Steuers größere Werkzeuge schmieden, die zur Bearbeitung von Holz sich eigneten. Wenn ihnen dann einmal ein Sturm eine reichere Fülle von angetriebenen Planken beschere, könnte man sich vielleicht ein Boot zimmern und versuchen, damit die Südküste Arabiens zu erreichen.

Die Zukunftsmusik klang den Ohren der Robinsons so verlockend, daß jeder sich anstrengte, auch seinerseits Vorschläge zu machen, wie man sich die Lage hier erleichtern könne. Wenn unter diesen Vorschlägen auch mancher war, der sich bald als undurchführbar herausstellte, so gab es doch verschiedene Anregungen, die später nicht vergessen wurden und sich als sehr nützlich erwiesen.

In lebhaftem Geplauder gingen so ein paar Stunden hin. Menke empfand es jetzt doppelt schmerzlich, daß er an sein Lager gefesselt war. Zu gern hätte er sofort morgen mitgeholfen bei all den Arbeiten, die Peter Dropp und Karl Heller auf das Programm des nächsten Tages gesetzt hatten. Aber vorläufig war nicht daran zu denken, daß die Kranken ihr Lager verlassen konnten. So wurde denn vereinbart, August Strina solle auch weiter ihre Pflege übernehmen und nebenbei für die Mahlzeiten sorgen, während der Maschinist und der Knabe die anderen Arbeiten erledigen wollten.

Wie glücklich und heiter schlief Peter Dropp an diesem Abend ein …! Das Bewußtsein, nicht mehr allein zu sein und sogar Landsleute als Gefährten gefunden zu haben, hielt ihn lange wach. Und froh hörte er neben sich die tiefen Atemzüge seiner jetzigen Leidensgenossen, – aber auch die rasselnden Schnarchtöne, die wie immer aus des dicken Strinas Kehle hervordrangen.

4. Kapitel.

Der Todeshügel.

Der Maschinist hatte bei diesem ersten abendlichen Beisammensein auch andeutungsweise von einem kleinen Tale erzählt, das eine tiefe Einbuchtung des höchsten Hügels der großen Mittelinsel darstellte und gar seltsame Eigentümlichkeiten besitzen sollte.

Karl Heller bat ihn daher auch sofort am nächsten Morgen in leicht begreiflicher jugendlicher Neugierde, zunächst einmal diesen Ort zu besuchen, dem Peter Dropp die Bezeichnung Todeshügel gegeben hatte. Nachdem die beiden wieder die Kanäle und die kleinen Eilande durchquert hatten, langten sie auf Germania-Land an, wie Menke die größte Insel zukünftig zu benennen vorgeschlagen hatte.

Bald war auch der Hügel erklommen, der mit seinen zerrissenen Felsmassen einen recht malerischen Anblick darbot. Oben bildete er ein flaches Plateau, das sich bei einem Durchmesser von vielleicht fünfzehn Meter nach der Mitte hin mit steilen Rändern zu einer runden Mulde herabsenkte, die einen ziemlich glatten, rissigen Steinboden hatte. Dieses kleine Tal war zum Teil ausgefüllt von drei Wassertümpeln, die durch Ansammlung von Regenwasser entstanden waren.

Dem Knaben fiel sofort die Unmenge von gebleichten Vogelknochen und Resten von Federn auf, die hier überall umherlagen. Auch bemerkte er ein gutes Duzend Seevögel, – Möwen, Albatrosse und wilde Schwäne, die an dieser Stelle auf irgend eine Art ums Leben gekommen sein mußten.

Bevor Peter Dropp jetzt in den kleinen Talkessel hinabstieg, prüfte er erst sorgfältig die Windrichtung, winkte dann dem Knaben zu und schritt schnell am Rande des Plateaus entlang bis er mit dem von Osten kommenden Winde in das Tal hinabklettern konnte.

Über knirschende Vogelknochen ging es auf den nächsten Tümpel zu. Jetzt erst sah Karl Heller, daß aus der Tiefe des trüben Wassers von Zeit zu Zeit große Blasen aufstiegen, ebenso hörte er nun auch ein eigentümliches, zischendes Geräusch, für das er zuerst keine Erklärung fand. Dann merkte er, daß aus einer Gesteinspalte des Bodens Luft mit ziemlich starkem Druck heraustrat. Wenigstens sagte ihm dies sein Gehör.

Peter Dropp hatte bis jetzt absichtlich geschwiegen. Nun sagte er mit Nachdruck:

„Viel hätte nicht gefehlt, und ich wäre diesem Orte bald nach meiner Landung hier ebenso zum Opfer gefallen wie die Vögel, deren Überreste Du hier siehst. Die Wissenschaft nennt solche Stellen, wo giftige Gase, besonders Kohlensäure und Kohlenwasserstoffgemenge, aus dem Innern der Erde hervordringen, Gifttäler. In Reisebeschreibungen findest Du sie oft erwähnt, diese unheimlichen Örtlichkeiten, in deren Luft jedes lebende Wesen bald das Bewußtsein verliert und erstickt. Auf Madagaskar, Java, Neuguinea und überhaupt in Landstrichen, die ihren vulkanischen Charakter auch sonst nicht verleugnen, gibt es derartige durch tödliche Gase verpestete Täler, in denen die Knochen der armen Tiere oft in Menge bleichen, die ahnungslos sich dorthin verirrten. Aber auch Europa besitzt ähnliche Stellen, an denen Gase zutage treten. Am bekanntesten ist die Dunsthöhle bei Pyrmont und die vielgenannte Hundsgrotte bei Neapel. Letztere hat man aus dem Grunde so getauft, weil darin Hunde infolge der über dem Boden etwa ein Meter hoch lagernden Kohlensäure ersticken, während Menschen, die über diese Kohlensäureschicht hinausragen, dort kaum irgend eine Schädigung ihrer Gesundheit zu befürchten haben. Du siehst nun hier – besser Du hörst – sowohl aus dem Boden als auch aus den Tümpeln ebenfalls Gase aufsteigen, und zwar muß es sich um eine Gasart handeln, die bedeutend leichter als die Luft ist, da ich beobachtet habe, daß an windstillen Tagen selbst Seevögel, die ziemlich hoch über dem Kessel kreisten, plötzlich matt herabfielen, ein Beweis, wie hoch hinauf die Gase sich in geringer Verdünnung dann ansammeln. Aus demselben Grunde, eben um den Wirkungen des Todeshügels zu entgehen, sind wir auch mit dem Winde in dieses Tal eingedrungen, da die Luftströmung heute die Gase mit nach Westen zu davontreibt. Ist man vorsichtig, so kann man sich hier auf der Windseite ruhig bewegen. Doch möchte ich niemandem raten, sich drüben bei den anderen Tümpeln aufzustellen. Er würde bald ohnmächtig umsinken und, falls hilfreiche Hände ihn nicht fortbringen, elend umkommen.“

Karl Heller hatte bereits genug von diesem mörderischen Ort.

„Lassen Sie uns gehen, Herr Dropp“, meinte er etwas ängstlich. „Dieser Talkessel ist mir unheimlich. Eine Gefahr, die sich einem unsichtbar nähert, ist dies stets.“

Von hier aus begaben sie sich nun auf dem kürzesten Wege zu der Stelle hin, wo sie die Seidenballen niedergelegt hatten. Der Knabe hatte jedoch noch erklärt, als man dem verderblichen Felsenkessel den Rücken kehrte, man solle den anderen Gefährten die Überraschung nicht verderben und ihnen nicht erklären, was es mit dem Todeshügel auf sich habe. Der Maschinist war hiermit ganz einverstanden gewesen.

Dann wurden die Seidenballen einzeln nach der Mittelinsel, nach Germania-Land, geschafft, wo man ja später sich wohnlich einzurichten gedachte. Die Stoffe hatten durch die Nässe nur wenig gelitten. Man wickelte die einzelnen Ballen auf und breitete die großen Seidenstücke in der Sonne zum Trocknen aus. Peter Dropp war erstaunt, welche Mengen von dem leichten und doch so festen Gewebe vorhanden waren.

„Das gibt praktische Anzüge und Unterkleider“, meinte er lachend. „Seidene Wäsche habe ich noch nie getragen. Jetzt als Robinson kann ich’s. Das nötige Seidengarn zum Nähen stellen wir uns schon her, indem wir einzelne Fäden dem Stoffe entnehmen und sie zusammendrehen.“

So wurde auf den Eilanden denn gleich am ersten Tage tüchtig geschafft. Und nach Verlauf einer Woche, gerade als Menke und Gerling anfingen, kurze Spaziergänge zu machen, hatte der auch als Schmied sehr geschickte Peter Dropp aus den Eisenteilen der Wrackstücke eine Axt, zwei Beile, zwei Stemmeisen und mehrere Speerspitzen hergestellt, auch aus den Planken ein Floß, welches, mit einem Segel versehen, bequem drei Menschen tragen konnte und als Fähre zwischen den einzelnen Eilanden benutzt wurde.

Aber auch anderes war inzwischen noch entstanden: ein luftiges, leicht fortzuschaffendes seidenes Zelt, ferner geschnitzte hölzerne Becher und größere Gefäße, Angelhaken und -schnüre, Speerschäfte, ja sogar hölzerne Kellen, Löffel und Gabeln, letztere eine Erfindung August Strinas, der die Zinken durch in Holzstiele getriebene, geköpfte Nägel ersetzte.

Auch die Speisen der fünf Robinsons waren abwechslungsreicher geworden. Außer Vogeleiern gab es jetzt auch geröstete Fische, Braten von jungen Möwen und wohlschmeckende Schildkrötensuppen. Freilich – die Beschaffung eines Kochgeschirres hatte recht viel Kopfzerbrechen gekostet. Dann fand Karl Heller eines Tages einen dünnen, schüsselartig[2] ausgehöhlten Stein von beinahe ein Meter Länge. Ein Versuch, in diesem Stein über dem Herde Wasser zum Sieden zu bringen, glückte vollkommen. Die Freude der Gefährten war groß, als man nun einen Schritt weiterging und eine Suppe aus Schildkrötenfleisch bereitete, die nachher mit Behagen gleich aus dem merkwürdigen Steintopf ausgelöffelt wurde.

Am zehnten Tage nach dem Schiffbruch des Kutters siedelte man nach Germania-Land über, und jetzt besuchten auch die beiden Wiedergenesenen zum erstenmal den Todeshügel, um mit eigenen Augen sich zu überzeugen, was an den geheimnisvollen Andeutungen der anderen daran war.

Menke mit seiner vielseitigen Bildung wollte dann durchaus herausbringen, welcher Art die dem Boden entströmenden Gase waren. Aber auch er vermochte nur festzustellen, daß es sich um ein sehr leichtes Gas handelte, das weder Kohlensäure noch ein Kohlenwasserstoffgemenge sein konnte.

Gleich nach dem ersten Besuche des Gifttales merkten die anderen es Menke an, daß er sich in Gedanken besonders eifrig mit irgend etwas beschäftigte. Man hatte jetzt wieder die im Norden der Mittelinsel gelegene Schlucht bezogen, in der Peter Dropps erste Hütte als zu klein für alle fünf nunmehr als Vorratsraum benutzt wurde, während das hier neu errichtete Wohnhaus, ein viereckiger Steinbau mit einer überdachten Veranda davor, in die das Zelt umgewandelt worden war, recht schmuck und hübsch mit seinem aus Steinplatten bestehenden schrägen Dach und den mit seidenen Vorhängen versehenen Tür- und Fensteröffnungen aussah. Menke beschäftigte sich sehr häufig damit die vorhandenen Seidenstoffe nachzumessen und allerlei Berechnungen in seinem zwar vom Wasser durchweichten, aber später gut getrockneten Notizbuch anzustellen. Was er mit alledem bezweckte, sagte er nicht, tat überhaupt sehr geheimnisvoll und ordnete auch an, daß die noch vorhandenen Planken nicht mehr verarbeitet werden, sondern liegen bleiben sollten.

In der folgenden Woche gab es dann insofern ein etwas aufregendes Ereignis, als man eines Morgens auf den südwestlichen Klippen drei riesige Seekühe sich sonnen sah. Menke beschloß sofort zu versuchen, eines der Tiere zu erlegen. Zur Teilnahme an der Jagd bestimmte er noch Peter Dropp und Karl Heller. Da die See ganz ruhig war, ruderte man mit dem Floß, sich stets sorgfältig gegen Sicht gedeckt haltend, dem Ruheplatz der Seekühe zu. Dieser bestand in einer flachen, großen Klippe, die nach Osten zu durch mächtige Steine eine Art Wall besaß, der das Anschleichen wesentlich erleichterte, so daß es den drei Jägern gelang, ungesehen bis auf zwei Meter an die Tiere heranzukommen.

Die Seekuh (oder Dugong) bewohnt ausschließlich den Indischen Ozean. Ihr fischähnlicher Körper mit seiner bläulich-grauen Haut und dem eigenartig geformten Kopf, der mit einem dem der Rinder gleichenden Maule ausgestattet ist, zeigt die Zugehörigkeit dieser Säugetiere zur Familie der Robben. Sie ernährt sich von Algen und Tang, ist sehr scheu, wird aber ihres Fleisches und Fettes wegen viel verfolgt.

Menke hatte mit seinen beiden Begleitern verabredet, daß man das größte Tier, welches gut viereinhalb Meter maß, angreifen solle. Dieses lag am weitesten vom Wasser entfernt, und als die drei Robinsons nun plötzlich vorstürmten und ihre Speere dem Dugong in den fettstrotzenden Leib stießen, fand er keine Gelegenheit mehr, sich in die See zu stürzen, sondern verendete bald unter den tödlichen Lanzenstößen.

Menke war es hauptsächlich um das Fett und die Knochen des Tieres zu tun. Beides wurde nach mühsamer, wenig sauberer Arbeit nach der Schlucht auf Germania-Land geschafft, wo in einem noch größeren natürlichen Steinbottich über einem mächtigen Feuer der Speck ausgelassen und das so gewonnene Produkt in hölzerne Gefäße getan wurde, von denen Peter Dropp noch schnell durch Ausbrennen und Aushöhlen von kurzen, dicken Plankenstücken mehrere herstellen mußte.

Und jetzt endlich rückte Menke auch mit seinem zunächst recht phantastisch anmutenden Plane heraus, den er sich inzwischen mit allen Einzelheiten überlegt hatte.

5. Kapitel.

Mit dem „Vaterland“ ins Vaterland.

„Liebe Freunde“, sagte er in seiner längeren Ansprache an die überraschten Gefährten, „wenn wir darauf warten wollen, bis wir genügend Holz beisammen haben, um uns ein Fahrzeug zum Verlassen dieser Eilande zu bauen, so können darüber Jahre hingehen. Uns bietet sich aber vielleicht die Möglichkeit, auf anderem Wege die Küste Arabiens zu erreichen. Ob es die Vorsehung seiner Zeit schon gewollt hat, daß ich, um uns jetzt helfen zu können, mich in Deutschland sehr für Freiballons interessiert habe, mag dahingestellt bleiben, jedenfalls weiß ich mit der Einrichtung dieser Luftsegler gut Bescheid. Wir besitzen nun nicht nur übergenug Seidenstoff, um daraus eine Ballonhülle zusammennähen zu können, sondern auch das notwendigste andere Material für den Bau eines Ballonkorbes und für all das übrige, was zur Ausrüstung eines Ballons gehört. Nur von unserer Arbeitsfreudigkeit und Geduld wird es abhängen, ob das Werk gelingt. Gewiß – der Gasballon, der später aus einer der Gasquellen des Todeshügels gefüllt werden soll, kann ja nur äußerst primitiv ausfallen. Trotzdem habe ich die Hoffnung, daß wir uns ein solches fliegendes Transportmittel herstellen, welches auch imstande ist, uns fünf aufzunehmen. Die Entfernung von hier nach der Küste Arabiens ist derart, daß wir bei kräftigem Winde meiner Berechnung nach in drei Stunden die Strecke zurückgelegt haben müssen. Die größte technische Schwierigkeit für uns ist das Überziehen der Seide mit einem Stoff, der sie für das Gas möglichst undurchlässig macht. Um dies zu erreichen, habe ich auch den Dugong erlegen lassen. Ich will zusehen, ob ich nicht aus dem Fett, aus ausgekochter Lauge von Seepflanzen und einer klebrigen Substanz, die ich ebenfalls durch Auskochen von Fischgräten und den Knochen des Dugong zu gewinnen hoffe, ein elastisches Präparat herstellen kann, welches die Stelle des Guttapercha-Überzuges[3] vertreten soll, mit dem die fabrikmäßig gearbeiteten Ballonhüllen luftdicht gemacht sind. Ich verhehle mir keineswegs, daß mit all diesen Arbeiten die größten Anforderungen an unseren erfindungsreichen Geist gestellt werden, zumal wir uns mit den denkbar einfachsten Werkzeugen begnügen müssen. Aber gerade diese Schwierigkeiten sollten uns ein Ansporn sein, das unmöglich Scheinende auszuführen.“

Die Einzelheiten, die Menke dann noch vorbrachte, machten es seinen Gefährten klar, wie genau er alles bereits überlegt und berechnet hatte. Man stimmte ihm denn auch begeistert zu und beschloß, sofort mit den nötigen Vorarbeiten zu beginnen.

Einen vollen Monat sehen wir unsere fünf Robinsons nun als Tischler, Schneider, Chemiker und manches andere aufs eifrigste beschäftigt. Unzählige Enttäuschungen gab es besonders bei der Herstellung der Ersatz-Gummimasse, die nie so gelingen wollte, wie es nötig war, um sie für den vorgesehenen Zweck geeignet scheinen zu lassen. Die verschiedenen Arbeiten waren auf die einzelnen regelrecht verteilt worden. Menke und Karl Heller waren die Chemiker, die in der ersten Woche tagtäglich in dem großen Steinbottich wenig angenehm riechende Substanzen kochten, mischten, abkühlen ließen oder auch warm auf Seidenstücke zur Probe aufstrichen. Endlich hatten sie dann wirklich eine Lösung zusammengebraut, die den Anforderungen einigermaßen entsprach. Nun mußten Strina und Gerling einen kleinen Probeballon zusammennähen, den man auf besondere Art über einer der Gasquellen füllte. Als er ganz prall war, wurde seine Tragfähigkeit geprüft. Das Ergebnis war durchaus befriedigend. Dann ließ man ihn aufsteigen, und mit gewaltigem Satz schoß er in die Luft empor, entschwand schnell den Blicken seiner freudig erregten Hersteller. Nun erst begann man mit den eigentlichen Arbeiten. Welche Unsumme von Geduld gehörte dazu, um die zurechtgeschnittenen Seidenstreifen fest aneinander zu nähen, wobei die umgelegten Kanten stets drei Nähte erhielten. Aber die Gefährten erlahmten in ihrer Ausdauer nicht, erfanden auch allerlei Hilfsmittel, um sich die Arbeit zu erleichtern.

Peter Dropps Aufgabe war es, einen Ballonkorb aus dünnen, gespaltenen Stäben herzustellen. Es war ja unbedingt nötig, bei jedem der Zubehörteile möglichst an Gewicht zu sparen. Durch Einweichen in Seewasser und Kochen machte er die Stäbe geschmeidig, so daß sie sich ineinanderflechten ließen. Da man die vorhandenen Taue und Stricke zu anderen Zwecken, eben als Ballontaue zum Befestigen der Gondel brauchte, stellte er aus Seidenstreifen sehr haltbaren Bindfaden von verschiedener Stärke her, später auch noch Taue, die leicht und sehr fest waren. So gab es für jeden der Robinsons eine Menge Arbeit. Aber gerade dadurch, daß jedem eine bestimmte Beschäftigung zugewiesen war, erlangten sie auch auf diesem ihrem Spezialgebiet bald eine große Fertigkeit.

Während dieser vier Wochen beobachtete Menke täglich sorgfältig die Windverhältnisse und stellte so fest, daß gewöhnlich kurz nach Mitternacht ein frischer Südwind einsetzte, der stets bis zum Morgen unverändert anhielt. Diese sich fast regelmäßig wiederholende Luftströmung sollte nun zur Überfahrt benutzt werden. Bot sie doch den Vorteil, daß der Ballon den trennenden Meeresteil in der Dunkelheit überfliegen konnte und man so der Gefahr entging, womöglich von feindlichen Schiffen bemerkt und verfolgt zu werden.

Am 12. Juni 1915 war der Ballon dann fix und fertig. Nichts fehlte, um das Wagnis einem glücklichen Ende entgegen zu führen. Die Abmessungen des Ballons waren absichtlich recht groß genommen, damit man auch Ballast im Korbe mitnehmen konnte.

Eine probeweise Füllung der Hülle ließ noch manche Mängel zutage treten, die erst beseitigt wurden, bevor man an die Abfahrt dachte.

Endlich war alles bereit. Am Abend des 16. Juni wurde der Ballon aufs neue gefüllt und mit stark beschwertem Korbe in dem Talkessel belassen, bis man gegen Mitternacht die Gondel besteigen konnte. Das Wetter schien günstig. Aber gerade als die als Ballast benutzten Steine aus dem Korbe entfernt wurden und die riesige Kugel Miene machte vom Erdboden freizukommen, kündeten einzelne stärkere Windstöße an, daß der Südwind sich zum Sturm auszuwachsen begann.

Trotzdem wagte Menke die Abfahrt. Auf ein besonderes Kommando hin warfen die fünf in dem engen Korbe stehenden Gefährten abermals große Ballaststeine hinaus. Der Ballon, den man feierlich „Vaterland“ getauft hatte, machte einen Satz in die Höhe, wurde aber durch eine Bö sofort wieder niedergedrückt und stieß mit der einen Seite des Korbes so hart auf den Rand des Plateaus auf, daß das leichte Geflecht zerbrach und die hier liegenden Ballaststücke herausfielen. Derart wider den Willen der Luftfahrer erleichtert, schoß das bunte Ungetüm, zu dem Seidenstücke sehr verschiedener Färbung hatten benutzt werden müssen, jäh gute 200 Meter in die Höhe, wurde dann vom Sturm erfaßt und mit beängstigender Geschwindigkeit nach Nordwesten zu fortgerissen, wobei die Gondel so wild hin und her schlug, daß die Insassen beinahe hinausgeschleudert wurden.

Hierbei mußten notwendig die Ballaststeine ins Rutschen kommen, die auf dem Boden des Ballonkorbes lagen und die dann nur zu leicht ebenfalls hinausgleiten und den Auftrieb der gasgefüllten Kugel noch vergrößern konnten, eine Gefahr, die Peter Dropp rechtzeitig voraussah und der er dadurch vorbeugte, daß er sich schnell niedersetzte und so die Öffnung ausfüllte.

Nach den ersten Minuten, in denen die wagemutigen Luftfahrer gar nicht recht zur Besinnung kamen, gewöhnten sie sich langsam an das wilde Hin- und Hergeschütteltwerden und verfolgten mit bewußten Augen die Vorgänge um sich her.

Unter ihnen breitete sich das Meer wie eine graue, mit weißen, beweglichen Punkten bestreute Ebene aus; über ihnen hing wie ein rundes Dach die prall gefüllte Ballonhülle und wurde wie von unsichtbaren Gewalten vorwärtsgerissen, durch jagende Wolken hindurch, die wie schwarze Ungeheuer heranschwebten, durch das leere Nichts des Äthers hinein in eine Ferne, die dunkel wie das Tor des Todes vor ihnen lag.

Dann hörten sie nach einer Weile das Meer in der Tiefe deutlicher rauschen, sahen, daß die weisen Tupfen an Größe zunahmen.

„Ballast über Bord, – wir sinken!!“ brüllte Menke mit Donnerstimme, bückte sich und warf mit des schnell zupackenden Knaben Hilfe einen großen Stein in die Tiefe. Ein zweiter, ein dritter folgten. Dann war es genug. Der Ballon hatte wieder die alte Höhe erreicht.

Aber lange hielt er sich hier nicht. Der Luftdruck, den der Sturm auf die Hülle ausübte, ließ ständig Gas entweichen.

Mit Besorgnis stellte Menke nach einer Stunde fest, daß der Ballon nicht mehr Kugel-, sondern bereits mehr Birnenform besaß. Der ganze Ballast war schon dahin. Und dort unten schäumten und gurgelten die Wogen, dort unten drohte der sichere Tod …!

Noch hundert Meter mochte die Entfernung bis zum Wasserspiegel betragen, und wenn jetzt ein Windstoß mehr von oben kam, dann schien es, als ob der bunte, riesige Luftsegler sich scheu vor dem Toben des Sturmes zusammenduckte, als ob er jedesmal ins Wasser hinabzustürzen drohe.

Aber ebenso schnell richtete er sich auch wieder auf, schnellte empor und jagte weiter.

„Wie lange noch?“ dachte Menke. „Wann wird der Zeitpunkt eintreten, wo die erste Welle den Ballonkorb netzt?“

Und die Angst um das Wohl und Wehe seiner Gefährten ließ ihn auf Mittel und Wege sinnen, um dem Verderben zu entrinnen.

Der Sturm wehte noch immer mit derselben Stärke, war nur gleichmäßiger geworden. Ganz allmählich sank der Ballon jetzt. Man merkte es nur dann, wenn man für eine Weile die Augen schloß und darauf wieder auf das Meer hinabschaute, wo die weißen Flecken, die Schaumkronen der Wogen, nun abermals an Umfang zugenommen hatten.

Hier gab es nur einen Ausweg. Man mußte die Gondel opfern! – Und als Menke nun die Gefährten hiervon verständigte, als er ihnen erklärte, daß man sich in den Haltetauen des Korbes festbinden und diesen dann losschneiden müsse, da erst begriffen sie, daß es sich um das armselige bißchen Leben handelte. Aber seit Monaten hatten sie ja in dem Bestreben, sich nach der deutschen Heimat durchzuschlagen, mit dem Tode förmlich gespielt, hatten aber auch erkannt, daß sie Menke völlig vertrauen durften. Was Menschengeist zu ihrer Rettung ersinnen konnte, das würde geschehen. Und so gehorchten sie denn schweigend den Anordnungen ihres Führers, der ihnen mit gutem Beispiel voranging. Am schwersten fiel es dem dicken Strina, sich in das Tauwerk hinaufzuschwingen. Aber die anderen halfen ihm, und schließlich hing auch er wie ein Bündel festgeschnürt in den Haltetauen.

Gleich darauf sauste der Korb herab, und der Ballon nahm einen neuen Anlauf in die Höhe.

Menke spähte fortgesetzt sehnsüchtig nach Norden. Dort lag ja das rettende Land, dort mußte heute eine gewaltige Brandung stehen, die schon von weitem die Nähe der arabischen Küste anzeigte.

Wieder war eine Viertelstunde vergangen. Die Opferung des Korbes hatte nicht lange geholfen. Kaum dreißig Meter über dem sturmgepeitschten Meere flog die riesige, jetzt infolge des Gasverlustes langgereckte Hülle mit den an ihr hängenden fünf Menschen dahin. Und wieder verständigte Menke die Gefährten, so gut es bei dem Toben der Elemente ging, von der harten Notwendigkeit eines allerletzten Mittels, daß wenigstens noch vier von ihnen sich retten könnten – wenigstens vier …

Einer mußte sich opfern, freiwillig den Tod in den Wellen suchen und den Ballon so von seiner Last befreien. Weit konnte die Küste nicht mehr sein …

Menke schlug vor zu losen. Fünf Stückchen Bindfaden nahm er in die geschlossene Hand, so daß nur fünf kurze Endchen hervorsahen. Eines davon gehörte zu dem kürzesten, dem Todeslos. Wer dieses zog, dessen Lebensuhr sollte abgelaufen sein …

Menke hatte alles vorbereitet und hielt nun Peter Dropp als erstem die geballte Hand hin, aus der die Bindfadenstückchen hervorlugten.

Da – Karl Hellers Lippen entrang sich ein lauter Jubelschrei.

„Die Brandung – die Brandung …!!“

Und wirklich! Da vorne in der Fahrtrichtung des mattgewordenen Luftseglers zog sich ein langer weißer Streifen hin, dem man sich mit großer Geschwindigkeit näherte. Kaum zwei Meter über dem feinen, sprühenden Gischt flog dann die Hülle dem nahen Lande zu. Und wenige Minuten später standen die fünf Gefährten wohlbehalten auf festem Boden.

Gegen Morgen stießen sie auf eine von einem türkischen Offizier geführte Abteilung Beduinen. Der Türke sprach fertig Deutsch und erzählte, daß man sich hier in der Nähe der Stadt Makalla befinde. Und das wichtigste: er versicherte ihnen, nunmehr seien sie in Sicherheit und ihre Leiden zu Ende.

So war es auch. Kaum sechs Wochen darauf betraten sie deutschen Boden, waren im Vaterlande.

Ende.

Das nächste Heft enthält:

Druck: P. Lehmann G. m. b. H., Berlin.

Anmerkungen:

- ↑ In der Vorlage steht: „Störung“.

- ↑ In der Vorlage steht: „schlüsselartig“.

- ↑ Siehe auch Wikipedia: Guttapercha.