Hauptmenü

Sie sind hier

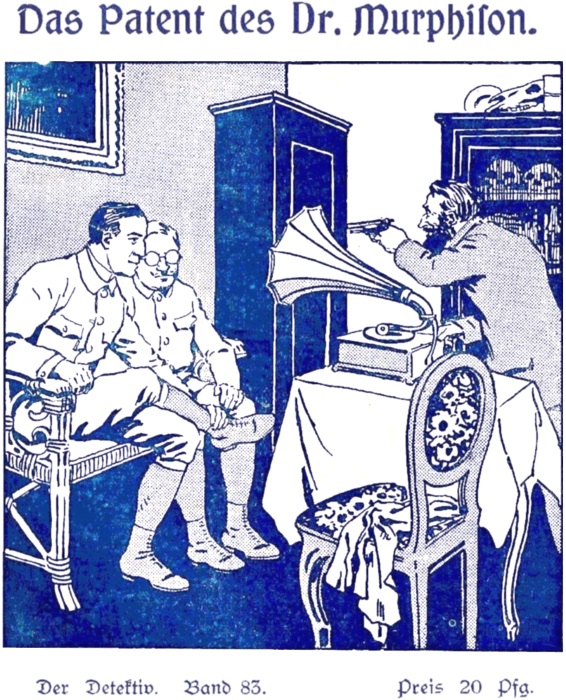

Das Patent des Dr. Murphison

Der Detektiv

Kriminalerzählungen

von

Walther Kabel.

Band 83:

Das Patent des Dr. Murphison

1. Kapitel.

Zu den gefährlichsten sogenannten Gentleman-Verbrechern gehörte ohne Zweifel jener indische Arzt Doktor Albert Greebrac[1], dessen Entlarvung und Verhaftung meinem Freunde Harald Harst in Agra in Indien gelungen war.

Wenn ein Mann von den vielseitigen Fähigkeiten eines Greebrac die Bahn des Verbrechens einschlägt, erwächst denen, die sich berufen fühlen, derart moralisch Verirrte im Interesse der Allgemeinheit schleunigst unschädlich zu machen, eine um so schwierigere Aufgabe, als Leute von so überragender Intelligenz stets auf alle Möglichkeiten vorbereitet sind, also auch für den Fall einer Verhaftung.

Daß Albert Greebrac – seine nicht minder gefährliche Genossin Adelaide spielt bei unserem Abenteuer mit Doktor Murphison nur eine ganz nebensächliche Rolle – aus dem Polizeigefängnis in Agra sofort wieder entweichen konnte, war nicht meines Freundes Schuld.

Jedenfalls überraschte uns Detektivinspektor Lockpor, der Chef der Agraer Geheimpolizei, nicht sonderlich, als er morgens in unser Zimmer stürmte und schwitzend und keuchend vor Aufregung uns mitteilte, Greebrac sei entflohen.

Er hatte sich dann kaum in den nächsten Sessel fallen lassen, als es klopfte und ein indischer Diener Harst eine Depesche überreichte.

Sie kam aus Dehli, der nördlich von Agra gelegenen uralten, berühmten Stadt, und hatte folgenden Wortlaut:

„Ja – so! – Nun mal heraus mit dem Schloß. Ein Nachschlüssel läßt zuweilen im Innern des Schlosses besondere Merkmale zurück.“

Die beiden Aufseher mühten sich zehn Minuten ab. Dann hielt Harst das große Kastenschloß in den Händen, und dann – kam die große Überraschung!

In dem Schloß lag ein Papierkügelchen, ein zusammengeballter, beschriebener Zettel:

„Mr. Harst, ich zweifle nicht, daß Sie herausfinden werden, wie einfach meine Flucht sich bewerkstelligen ließ. Den Nachschlüssel hatte ich im Ärmelaufschlag. Ich möchte Ihnen heute nun zum letzten Male den guten Rat geben, Indien zu verlassen. Treten Sie mir wieder in den Weg, dann sind Sie erledigt. – Mit gebührender Wertschätzung

Doktor A. Greebrac.“

„So, lieber Lockpor,“ fügte Harald gelassen hinzu, „nun ist dieses Rätsel gelöst. Nun sehen Sie zu, daß Sie Greebrac wieder einfangen.“

„Hm,“ meinte der Inspektor kleinlaut. „Und Sie, Mr. Harst, wollen Sie mir nicht helfen?“

„Gewiß, wenn ich aus Dehli zurück bin. Erst kommt jetzt Murphison heran.“

Wir verabschiedeten uns von Lockpor und gingen gemächlich die Straße hinab.

„Zwischen drei und fünf Uhr morgens ist Greebrac entflohen,“ sagte Harald und schob seinen Arm in den meinen. „Wie wär’s, wenn wir mal auf dem Postamt nachfragten?“

Ich begriff nicht recht, wonach wir dort fragen sollten, erwiderte trotzdem: „Meinetwegen!“

Als wir das stattliche Gebäude, eines der neuesten im Europäerviertel von Agra, betraten, meinte Harald leicht ironisch:

„So, nun frage!“

Und – da war ich der Hereingefallene! Ich hatte ja keine Ahnung, was ich fragen sollte.

„Siehst Du,“ schmunzelte Harst. „So rächt sich die Heuchelei! Du tatest so, als ob! Und – es steckte nichts dahinter!“

Er ließ sich dann bei dem Vorsteher melden, zeigte seine Legitimation und erklärte, daß ihm sehr viel daran läge zu erfahren, ob heute früh nach drei Uhr morgens eine Depesche nach Dehli aufgegeben worden sei.

Der gefällige Postvorstand ging im Depeschenbüro nachfragen und kehrte mit dem Original eines Telegramms zurück, das wie folgt lautete:

Doktor Philipp Murphison

Dehli, Edwardstreet 18.

Bitte die Sache beschleunigt in Gang zu bringen wie verabredet.

Carbee.

„Diese Depesche gab ein älterer Europäer um 5 Uhr 10 Minuten auf,“ erklärte der Postvorsteher noch.

„Danke. Es genügt mir. Sie schweigen wohl über meinen Besuch.“

Dann verließen wir das Postamt.

„So,“ meinte Harald, „wir wissen nun, daß Greebrac, der frecherweise die Depesche sogar mit einem Teil seines umgekehrten Namens unterzeichnet hat, diesem Murphison den Befehl gegeben hat, an mich zu telegraphieren. Murphisons Depesche erreichte mich um halb zehn vormittags. Die Zeiten stimmen. Ich bin sehr gespannt auf Murphisons Patent.“ –

Ich glaube kaum, daß ein anderer Liebhaberdetektiv so rasch eine Verbindung zwischen Greebrac und diesem Murphison nachgewiesen hätte wie Harald Harst.

Der Leser mag das selbst entscheiden.

2. Kapitel.

Vom Postamt begaben wir uns wieder ins Hotel, aber auf Umwegen.

Ich merkte sehr bald, daß Harald diesen halbstündigen Spaziergang durch die stillsten Straßen des Europäerviertels nur unternahm, um festzustellen, ob wir heimlich beobachtet würden.

Harst gab dies auch ohne weiteres zu.

„Du darfst nicht vergessen,“ meinte er, „daß Greebrac das Haupt einer Verbrechergeheimgesellschaft ist, von deren großer Ausdehnung wir bereits einige Beweise haben. Auch Murphison gehört der Depesche nach mit dazu. Der Verdacht liegt also sehr nahe, daß Greebrac auch hier einige seiner Leute an unsere Fersen geheftet hat.“

Als wir dann im Hotel angekommen waren, erklärte Harald, er habe sich getäuscht. Es sei uns niemand gefolgt.

Schon in der Vorhalle überreichte der Hoteldirektor Harst ein neues Telegramm.

Es kam von Detektivinspektor Brown aus Dehli, einem alten Bekannten von uns. Der Inhalt ließ Murphisons Person in ganz anderem Lichte erscheinen.

In Ergänzung von Doktor M’s Depesche bitte auch ich Sie schleunigst hiesigen Fall zu untersuchen, bei dem Staatsinteressen mit auf dem Spiele stehen. Außerdem jetzt Doktor M’s Diener ermordet aufgefunden. Erwarte Sie spätestens morgen mit Frühzug hier. – Gruß Brown.

Wir waren in den leeren Lesesaal des Hotels eingetreten.

„Hm,“ meinte Harald, „dann scheint an der Sache doch etwas daran zu sein! Ich glaubte erst, Murphisons gestohlene Zeichnungen seien Schwindel und nur ein Lockmittel für uns. So ganz einfach liegt die Sache also doch nicht. Brown würde das Telegramm nie abgeschickt haben, wenn der Chemiker dort nicht für einen einwandfreien Charakter gelten würde. Und dann noch die Staatsinteressen! Vielleicht handelt es sich gar um eine für das Kriegswesen wichtige Erfindung. Die Ermordung des Dieners dürfte weniger von Belang sein.“

Ich fand diese letzte Bemerkung etwas unbegründet.

„Weshalb denn weniger von Belang?“ fragte ich.

„Nun, sonst hätte Murphison wohl zum mindesten in seinem Telegramm, um mir den Fall geheimnisvoller hinzustellen, das Verschwinden des Dieners erwähnt.“

„Der Diebstahl der Zeichnungen ist also Tatsache?“

„Wahrscheinlich. Es kommt nur darauf an, wer sie gestohlen hat. – Machen wir uns reisefertig. Um ein Uhr nachmittags geht ein Personenzug nach Dehli ab, der allerdings neun Stunden unterwegs ist. Trotzdem bietet er uns den Vorteil, daß wir schon abends dort eintreffen und uns über Murphison auf unsere Weise ein Urteil bilden können. Da wir allen Grund haben, Greebracs wegen dort sehr vorsichtig zu sein, werden wir den Zug besser auf der letzten Station vor Dehli verlassen, unsere Koffer an Brown senden und nur die große Reisetasche bei uns behalten. Packe in diese alles Nötige ein, besonders zwei bessere indische Anzüge. Wir kommen in Dehli gerade in den großen Pilgertrubel hinein, was uns nur lieb sein kann. Da werden zwei ältere bärtige Inder kaum auffallen.“ –

Es war ein elendes Hindudorf mit nur zwei europäischen Bungalows, diese Station Murwani vor Dehli. Der Zug hatte Verspätung. Als er kaum eingelaufen war, schlüpften wir nach der dem Bahnhof abgekehrten Seite hinaus und überquerten rasch die wenigen Schienenstränge, liefen den Bahndamm hinab und warteten in einem Wäldchen, bis der Zug in der Ferne verschwunden war.

Es war bereits völlig dunkel, und man hatte wohl kaum auf uns geachtet, als wir uns auf diese Weise entfernten. Wir gingen nun um den Bahnhof herum nach dem langgestreckten Dorfe, läuteten an der Gartenpforte des ersten Bungalow, der dem Türschilde nach einem Mr. Stuart Bompwell gehörte, und ließen uns durch den indischen Diener Mr. Bompwell in dringender Angelegenheit melden.

Stuart Bompwell, ein älterer Junggeselle, hatte bis vor einem halben Jahr in Dehli gelebt, wie er uns dann erzählte, und sich jetzt hier in Murwani eine kleine Musselinweberei bauen lassen, da die Arbeitskräfte hier bedeutend billiger waren.

Er kannte Doktor Philipp Murphison recht genau, bezeichnete ihn als einen liebenswürdigen Sonderling und genialen Menschen, der sich in Dehli des größten Ansehens erfreue.

Harst hatte natürlich lediglich Murphisons Depesche erwähnt und über Greebrac kein Wort geäußert.

Als Bompwell fragte, weshalb wir den Zug schon in Murwani verlassen hätten, erklärte Harald, er wolle eben unerkannt nach Dehli hineingelangen, und Bompwell würde uns ja hoffentlich nicht verraten.

„Werde mich hüten!“ schmunzelte dieser. „Wo man einem Liebhaberdetektiv wie Ihnen gefällig sein kann, tut man’s doch nur zu gern. Ich werde Sie beide daher auch persönlich in meinem Auto nach Dehli bringen.“

Nachdem wir noch rasch einen Imbiß eingenommen hatten, fuhren wir auf der gut gepflegten Landstraße nordwärts.

Der Kraftwagen Bompwells brachte uns in einer knappen Stunde in die Nähe der Stadt. Inzwischen hatten wir uns bereits in zwei graubärtige, schlichte Inder verwandelt und unsere Reisetasche in ein großes Tuch eingebunden, das Harald dann über die Schulter nahm.

Mit herzlichem Dank verabschiedeten wir uns von Mr. Bompwell, der uns noch ehrlich schnellen und guten Erfolg wünschte.

Dehli liegt auf dem rechten, hoch aufgemauerten Ufer der Dschamna, eines rechten Nebenflusses des heiligen Ganges. Nach Norden, Westen und Süden ist die Stadt von einer uralten, neun Kilometer langen Mauer umgeben.

Wir betraten sie durch das Südtor, kamen durch die unglaublich schmutzigen Gassen des Eingeborenenviertels und sofort in das Pilgergetriebe hinein, das ich bereits bei einer früheren Gelegenheit ziemlich eingehend geschildert habe.

Es war jetzt ein Uhr morgens. Und doch waren die Hauptstraßen noch genau so belebt wie in der Hauptgeschäftszeit am Tage. Alle Läden waren offen. Straßenhändler brüllten alle zwei Schritt die Passanten in allen möglichen Sprachen an. Auf den Plätzen hockten Bettler und fromme Yogis, Schlangenbeschwörer und armselige Krüppel.

Wir beeilten uns, in das saubere Europäerviertel zu gelangen, das sich in der Nähe der Festung, eines ehemaligen Palastes entlangzieht.

Bompwell hatte uns die Lage des Bungalow Doktor Murphisons genau beschrieben. Der zu dem großen Sommerhause gehörige parkähnliche Garten sollte bis an die Dschamna reichen. Eine Treppe führte, wie wir uns nun selbst überzeugten, zum Flusse hinab und zu einer Anlegebrücke, an der eine gedeckte Motorjacht und zwei Ruderboote befestigt waren.

Wir hatten die Gartenmauer unweit des Flusses überklettert und unsere Reisetasche sofort in einem Gebüsch versteckt. Das schneeweiß gestrichene Wohnhaus schimmerte hell durch die Bäume und Büsche.

Unweit der Wassertreppe stand ein offenbar sehr alter Pavillon, ehemals wohl ein kleiner Hindutempel, den man dann nach europäischem Geschmack modernisiert hatte. Vier riesige Fenster mit bunten Scheiben nahmen fast die ganzen Seitenflächen ein. Der Unterbau aus dunklem Gestein zeigte vier große vergitterte Öffnungen. Eine breite Marmortreppe, von phantastischen Tiergestalten flankiert, führte zu einer Terrasse und der schmalen Bronzetür hinauf.

All das umfaßte ich mit einem einzigen Blick, als wir nun in dem dunklen Laubgang auf den Pavillon zuschritten.

Die nach Osten, nach uns hin gerichtete Bogentür schimmerte matt im Sternenschein, war mit prächtiger Schmiedearbeit verziert und zeigte in der Mitte einen Elefantenkopf mit prächtigen, weißen Stoßzähnen.

Wir waren noch etwa zehn Schritt von dem Pavillon entfernt, wollten gerade den Schatten des Laubganges verlassen, als wir beide gleichzeitig wahrnahmen, daß die Tür sich langsam nach außen öffnete.

So langsam, daß wir wohl erst später darauf aufmerksam geworden wären, wenn nicht unsere Augen mit dem Entzücken von Kunstkennern auf diesem Prachtstück von Bronzetür geruht hätten.

Harst riß mich zurück.

Dann standen wir, eng in die Büsche geschmiegt, voller Erwartung da.

Immer noch bewegte sich die Tür.

Schon konnten wir die seltsame, durch die bunten Fenster hervorgerufene Dämmerung im Innern des Pavillons erkennen, schon sahen wir auch das der Tür gegenüberliegende Fenster.

Und doch zeigte sich kein lebendes Wesen – nichts – nichts!

„Merkwürdig!“ murmelte ich.

Die Tür stand nun ganz weit offen, verharrte eine Weile in dieser Lage und begann sich wieder von selbst zu schließen.

All das wirkte so geheimnisvoll, daß mir unwillkürlich der Gedanke durch den Kopf schoß: „Indien – das Wunderland Indien!“

Ohne jedes Geräusch glitt die Tür weiter zu, bis sie sich wieder vollständig in den Türrahmen eingefügt hatte.

„Eine mechanische Spielerei, weiter nichts!“ flüsterte Harald. „Warten wir, ob die Tür wieder aufgeht. Man könnte ja leicht auf den Gedanken kommen, daß wir dort hineingelockt werden sollen. Aber dem widerspricht die Tatsache, daß Murphison gar nicht ahnt, daß wir bereits in Dehli sind. Wie sollte er es ahnen?! Es ist ausgeschlossen.“

Da – die Tür bewegte sich wieder.

Und fast im selben Moment tauchte der bisher hinter einem einzelnen Wolkenfetzen verborgen gewesene Mond mit seiner fast vollen, leuchtenden Scheibe auf.

Mit einem Schlage umflutete die exotischen Bäume und Sträucher ein sanftes Silberlicht.

Klarer noch traten nun die Schönheiten des Pavillons hervor.

Und als die Tür jetzt abermals den Punkt erreicht hatte, wo sie vielleicht eine halbe Minute weit geöffnet regungslos verharrte, erblickten wir auf dem Mosaikboden des Pavillons zwei längliche Kasten, mit Stricken umwunden, die uns bei dem schwachen Lichte vorhin entgangen waren.

Die Tür schwang wieder zu.

„Es waren Särge,“ sagte Harald nachdenklich. „Särge von jener Art, wie die Hindu sie benutzen, um vornehme Tote darin zu verbrennen, – Särge aus dem wohlriechenden, weichen Holze des Pindia-Baumes.“

Er hatte offenbar noch etwas hinzufügen wollen.

Aber der lange Schatten eines Mannes, der sofort um den Pavillon biegen mußte, glitt wie eine Warnung über den hellen Kies dort drüben hin.

Der Mann erschien, ein Europäer in weißem Leinenanzug, ohne Kopfbedeckung, über mittelgroß mit auffallend kurzem Genick und dunklem Vollbart.

Philipp Murphison! Er war’s!

Er kam langsam herbei, die Hände in die Jackentaschen vergraben, den Kopf tief gesenkt, so wie jemand, dem trübe Gedanken das Haupt belasten.

Vor der Treppe blieb er, uns den Rücken wendend, einen Augenblick stehen.

Er hatte eine geringe Rückgratverkrümmung, einen Buckel. Das sah man jetzt ganz deutlich.

Die Bronzetür schwang wieder auf. Murphison hatte den Kopf gehoben und wartete, bis sie die Ruhelage erreicht hatte. Dann schritt er rasch die Stufen hinan und machte dicht hinter der Tür vor den beiden Särgen halt.

Plötzlich preßte Harald meinen Arm.

Ein zweiter Schatten huschte über den Kies.

Ein Inder war’s mit dunklem, tief ins Gesicht gedrücktem Turban, dessen einer herabhängender Zipfel das Antlitz noch mehr verhüllte.

Der Inder duckte sich am Fuße der Treppe zusammen.

Die Tür glitt zu – glitt wieder auf.

Noch immer stand Murphison drinnen im Pavillon an derselben Stelle.

Da – Harst schnellte sich vor.

Der Inder war die Treppe emporgestürmt, die rechte Hand erhoben. In dieser Hand blitzte es metallisch.

„Achtung – Gefahr!“ rief Harald mit voller Lungenkraft.

Murphison fuhr herum, sprang zur Seite, versetzte dem Inder einen Fausthieb, floh die Treppe hinab, prallte fast mit Harst zusammen.

Auch ich war herbeigeeilt.

„Das dritte Attentat!“ keuchte Murphison. „Wer – wer bist Du?!“

„Harst!“ sagte mein Freund rasch. „Harald Harst bin ich!“

„Nicht möglich,“ meinte Murphison verblüfft. „Sie sind wirklich Harst? Oh – dann werden Sie mir helfen, diesen Menschen unschädlich zu machen.“

Erst jetzt bemerkte er auch mich.

„Mein Freund Schraut,“ stellte Harald hastig vor. „Der Attentäter ist noch drinnen, Mr. Murphison.“ Er zog die Clementpistole. „Schraut, beobachte die Fenster! Den Kerl wollen wir bald haben!“

3. Kapitel.

Auch der Doktor, offenbar ein recht energischer Mann, hatte in die Schlüsseltasche der Beinkleider gefaßt und einen Revolver zum Vorschein gebracht.

„Ich werde Mr. Schraut unterstützen,“ sagte er kurz. „Hier an der Tür genügt ja ein einzelner Mensch. Wenn Sie den Mechanismus des Selbstöffners und -schließers ausschalten wollen, brauchen Sie nur den Rüssel des Elefantenkopfes ein Stück anzuheben.“

Ich war bereits die Stufen wieder hinabgeeilt. Murphison folgte mir und wandte sich nach der anderen Seite des Pavillons.

Als wir beide das kleine Gebäude, ohne an den Fenstern oben etwas Verdächtiges bemerkt zu haben, umkreist hatten und uns trafen, nickte mir der Doktor triumphierend zu.

„Der Schuft ist noch nicht ausgekniffen,“ meinte er. „Allerdings sind die Fenster auch von innen vergittert. Es sind bronzene Ziergitter, aber dauerhaft und sehr dicht. Man bemerkt sie gegen das einfallende Licht kaum, da sie sich den Kanten der bunten Scheiben in der Form anpassen.“

Jetzt konnte ich mir Murphison mehr in Ruhe ansehen. Der Mond schien ihm hell ins Gesicht.

Die große Nase und die starken Augenbrauen, darunter ein Paar dunkle, sehr lebhafte Augen wirkten auf den ersten Blick keineswegs abstoßend. Nur bei längerer Prüfung hätte wohl jeder Menschenkenner den Gesamteindruck dieses Männerkopfes als unbewußt widerwärtig bezeichnet.

Ich konnte nicht ergründen, worin dieses Unsympathische lag. Es war jedenfalls da, und im selben Moment, wo ich es spürte, erwachte auch ein jähes Mißtrauen in mir.

Aus diesem dumpfen Argwohn heraus sagte ich jetzt:

„Mr. Murphison, wenn Sie den Pavillon rasch umkreisen, genügt auch einer von uns hier. Ich möchte doch lieber Harst beistehen. Man kann nie wissen, ob –“

„Ganz recht!“ unterbrach er mich. „Dasselbe wollte ich Ihnen vorschlagen. Gehen Sie nur, Mr. Schraut.“

Ich lief wieder zur Treppe. Die Tür oben stand weit offen. Es war mir eine große Beruhigung, als ich am Pavillon den grellen Lichtkegel von Haralds Taschenlampe und auch ihn selbst bemerkte, wie er sich gerade über einen der Särge beugte.

Er hörte mich kommen.

„Der Mensch ist verschwunden,“ sagte er hastig. „Ich begreife das nicht. Als ich die Tür öffnen wollte und den Elefantenrüssel anhob, war sie wie festgemauert, rührte sich nicht. Dann ließ sie sich aufziehen. Ich bin soeben erst eingetreten. Ein Versteck gibt es hier nicht.“

Auch ich ließ meine Lampe aufblitzen.

Nein – nicht ein einziges Möbelstück war hier vorhanden!

„Hm – ob etwa eine Geheimtür nach unten führt?“ meinte ich.

„Rufe Murphison herbei,“ erwiderte er. Seine Stimme sank zum Flüstern herab. „Die Sache hier ist nicht geheuer, mein Alter. Wir scheinen doch ständig beobachtet worden zu sein. Ich glaube, Greebrac hat als Spione Menschen benutzt, die wir notwendig für harmlos halten mußten und nicht beachtet haben.“

„Wen denn?“

„Kinder – kleine indische gerissene Rangen, Mitglieder der Bettlerzunft, halb Taschendiebe, halb Bettler, gefährlicher als Erwachsene!“

„Ah, dann –“

„Geh’, hole ihn und richte Dich danach!“

Ich traf Murphison an der entgegengesetzten Seite des Pavillons.

„Das ist doch unmöglich!“ rief er, als ich ihm mitteilte, der Attentäter sei verschwunden.

Er lief mir voran. Er benahm sich ganz so wie jemand, der durch die Flucht des Mannes aufs höchste überrascht war.

„Gibt es hier eine Geheimtür, die in den Unterbau des Pavillons führt?“ fragte Harald ihn dann.

„Nein. Ich wüßte nicht. Ich selbst habe diesen ehemaligen kleinen Tempel vor zehn Jahren umbauen lassen. Dabei wurde auch der Mosaikfußboden erneuert. Wenn die Arbeiter auf eine Falltür gestoßen wären, hätten sie mir’s doch gemeldet. Nein, ich halte es für ausgeschlossen. Allerdings: das Verschwinden des Inders, der mich erdolchen wollte, läßt vermuten, daß trotzdem –“

„Suchen wir“ fiel ihm Harst ins Wort.

Wir brauchten keine fünf Minuten dazu. Hier gab es nichts von Geheimtüren oder dergleichen.

„Unfaßbar!“ murmelte der Doktor.

Wir standen an der Tür. Harald ließ den Lichtkegel über die Särge eilen.

„Was enthalten sie, Mr. Murphison?“ fragte er mit jenem seltsamen Tonfall, der stets einen hohen Grad von Geistesabwesenheit verriet.

„Die Leichen meiner ermordeten Diener,“ erklärte der Doktor dumpf.

Wir blickten ihn starr an.

„Ich denke, es ist nur einer ermordet worden,“ sagte Harst dann.

Murphison schüttelte traurig den Kopf.

„Sie irren: meine beiden Diener Acbar und Mossul sind ermordet aufgefunden worden, Acbar gestern früh sieben Uhr an der Westmauer meines Parkes und Mossul gestern mittag zehn Schritt weiter, ebenfalls oberflächlich in die Erde eingescharrt. Detektivinspektor Brown hat die Leichen bereits zur Verbrennung freigegeben. Acbar und Mossul waren Hindus. Und Sie wissen, daß die Anhänger Brahmas ihre Toten verbrennen und die Asche in einen der heiligen Ströme Indiens streuen, zu denen auch die Dschamna gehört.“

Harst nickte zerstreut. Irgendetwas schien seinen Geist aufs lebhafteste zu beschäftigen.

Der scharfe, aber angenehme Geruch des Pindia-Holzes drang mir in die Nase. Ich blickte auf die viereckigen Kasten hinab, deren übergreifende Deckel infolge irgend eines religiösen Aberglaubens der Hindus nie festgenagelt, sondern nur festgebunden werden dürfen.

„Wurden die Diener erdolcht?“ fragte Harald nach einer Weile.

„Ja. Ich kann nur annehmen, daß der Mörder derselbe Inder ist, der seit gestern früh dreimal versucht hat, auch mich umzubringen,“ begann Murphison zu berichten. „Ich kenne diesen Inder nicht. Ich habe keine Feinde, und es bleibt nur die eine Erklärung übrig, daß diese beiden Morde und die drei Anschläge auf mein Leben in irgend einem dunklen Zusammenhang mit dem Diebstahl der Patentzeichnungen stehen. Um auch diesen Diebstahl sofort zu erläutern, Mr. Harst: ich hatte die Zeichnungen in einem Geheimfach meines Schreibtisches eingeschlossen. Es handelte sich um vier Zeichnungen und die dazu gehörigen Erläuterungen. Ihnen will ich’s anvertrauen, daß mir die Lösung des Problems der drahtlosen Ferntelephonie geglückt ist. Die indische Regierung stand mit mir bereits wegen des Ankaufs der Erfindung in Unterhandlungen. Das indische Telegraphennetz wäre im Falle eines Aufstandes der Eingeborenen leicht zu zerstören. Die Regierung wollte daher ganz Indien mit drahtlosen Fernsprechapparaten meines Systems überziehen und –“

„Verstehe, Mr. Murphison. Wann entdeckten Sie den Diebstahl?“

„Vorgestern abend gegen halb zwölf, besser also nachts, als ich von einer Gesellschaft bei dem Militärgouverneur Lord Messanett zurückkehrte. Da fand ich das Geheimfach leer. Inspektor Brown hat sofort alles untersucht. Es zeigten sich keinerlei Spuren von Gewaltanwendung an meinem Schreibtisch oder den Zimmertüren und so weiter. Kurz, der Diebstahl ist genau so rätselhaft wie die beiden Morde und die drei Überfälle auf mich.“

„Wie lange standen Acbar und Mossul bereits in Ihrem Dienst?“

„Etwa neun Jahre. Sie waren treu wie die treuesten Pudel.“

„Wann und wo ereigneten sich die beiden ersten Überfälle?“

„Der erste gestern abend gegen zehn Uhr in meinem Arbeitszimmer. Der Inder war von der Veranda leise durch das offene Fenster eingestiegen. Hätte nicht die eine Diele geknarrt, dann –“

„Und der zweite?“

„Heute morgen an der Wassertreppe. Der Kerl war in einem Ruderboot gekommen und floh nachher über die Dschamna. Ich hatte meinen Revolver schon –“

„Danke, Mr. Murphison. Und weshalb kamen Sie jetzt so spät hier in den Park zum Pavillon?“

„Weil –“ er lächelte etwas – „weil Sie mich gerufen hatten.“

„Wir?!“

„Ja. Ich hatte heute nachmittag meine Parkmauer an der Krone mit zwei ganz dünnen Kupferdrähten bespannt. Sie haben beim Übersteigen der Mauer –“

„Ah – eine elektrische Glocke meldete Ihnen, daß jemand die Mauer überklettert hatte. Hm – war es da nicht leichtsinnig, daß Sie den Park absuchten, ohne Ihren Revolver bereit zu halten?“

Wieder lächelte Murphison. Und sein Gesicht wirkte so wie eine Teufelsfratze.

„Bitte!“ Er öffnete Weste und Hemd.

Wir sahen, daß er auf dem bloßen Leibe einen jener engmaschigen Kettenpanzer trug, die man nur noch in Museen und bei wenigen reichen Raritätensammlern antrifft, – Kettenpanzer aus Kaschmir von einer Feinheit und Widerstandsfähigkeit, daß nicht einmal das Nickelmantelgeschoß einer modernen Selbstladepistole sie durchschlägt.

„Ich hatte den Revolver also kaum nötig,“ meinte der Doktor. „Der Kerl hätte getrost zustoßen können. Ich verfüge über ziemliche Muskelkraft und bin im Boxen trainiert.“

Haralds Blick ruhte schon wieder auf den Särgen.

Murphison bemerkte es.

„Wollen Sie sich die Leichen ansehen, Mr. Harst?“ fragte er. „Sie sind zwar schon in die geweihten Tücher für die Verbrennung eingehüllt, aber die Gesichter sind frei.“

Ich weiß nicht, ich hatte plötzlich den Eindruck, als ob Murphison sehr viel daran läge, daß die Kasten geöffnet würden. Irgend eine Veränderung seiner Stimme mochte diesen Verdacht geweckt haben.

Harst hatte sich schon niedergekniet. Sollte ich ihn warnen? Aber wie?!

Ich half ihm beim Lösen der Stricke, fand dabei Gelegenheit ihm zuzuraunen: „Vorsicht!“

Wir knieten neben dem jetzt offenen Kasten. Unsere Taschenlampen vereinten ihre Strahlen auf dem braunen Gesicht der Leiche.

Und – im selben Augenblick öffnete der Tote die Lider. Ich erkannte ihn: es war der verschwundene Attentäter.

Ein Grinsen flog über sein Antlitz hin.

Ich wollte auf die Füße springen; ich ahnte den Verrat, ahnte das Kommende.

Da wurde ich schon gepackt; da hatten zwei Kerle auch Harald schon die Arme nach hinten gerissen.

Und Doktor Murphisons hohntriefende Stimme sagte:

„Ich hätte Sie für schlauer gehalten, Mr. Harst! Sie haben sich doch in Agra auf dem Postamt Greebracs an mich gerichtete Depesche zeigen lassen. Wie konnten Sie es da nur wagen, hier die Höhle des Löwen zu betreten?!“

Man hatte uns rasch die Hände gefesselt. Jeder Widerstand war zwecklos.

Murphison hielt uns mit dem Revolver in Schach.

Der Inder hatte sich aus dem Sarge erhoben, nahm den Turban, die Perücke, den falschen Bart ab, wischte sich mit einem Tuche über das Gesicht.

Es war Doktor Albert Greebrac selbst –!

„Sie sehen, wie gut wir auf Ihren Empfang vorbereitet waren,“ meinte er mit unheimlicher Kälte. „Sogar die Särge stehen schon bereit. Eigentlich gehören ja Acbar und Mossul hinein. Die liegen aber bereits auf dem Grunde der Dschamna. Und heute früh acht Uhr werden auf dem westlichen Verbrennungshofe von Dehli Harald Harst und Max Schraut als fromme Hindu in Asche zerfallen. Dann mag Ihr Freund Brown herausbringen, wo der berühmte Detektiv ein Ende gefunden hat. Ich fürchte, er wird’s nie entdecken. Die Welt wird eine Woche lang Harsts und Schrauts Verschwinden bedauern und dann Sie beide ebenso rasch vergessen wie sie alles vergißt in ihrem nie müden Sensationshunger. Ich hatte Sie gewarnt. Denken Sie an das Zellenschloß in Agra. Es tut mir leid – aber jeder ist sich selbst der Nächste!“

Ein Wink von ihm.

Chloroformgetränkte Decken fielen uns über die Köpfe.

Schnell schwand mir die Besinnung.

4. Kapitel.

Ob es satanische Absicht Greebracs gewesen war, daß man uns nur halb betäubt hatte, daß wir aus dem Chloroformrausch so schnell wieder erwachten?!

Sollten wir, eine mehr als bestialische Rache, die Todesangst in allen Abstufungen, kennenlernen?!

Jedenfalls: ich kam sehr bald wieder zu mir. Ich merkte sofort, daß diese Narkose gerade nur lange genug gedauert haben konnte, um mich zu dem hilflosen Bündel zusammenzuschnüren, das ich jetzt, einen Knebel im Munde, in dem engen Kasten auf der rechten Körperseite liegend, bildete.

Alle Folgeerscheinungen einer tieferen Betäubung fehlten nämlich. Ich verspürte keine Übelkeit, keinen brennenden Durst, kein Schwindelgefühl. Mein Kopf war klar. Mein Hirn arbeitete wie sonst.

Wie sonst?!

Nein – doch nicht! Als ich mir im Bruchteil einer Sekunde die letzten Ereignisse ins Gedächtnis zurückgerufen hatte, als ich mit unheimlicher Deutlichkeit mir Greebracs letzte Worte vergegenwärtigte, als ich daher wußte, daß wir lebend verbrannt werden sollten, da war’s, als erhielte mein Hirn einen Peitschenschlag, als würde es zu einer Denkarbeit in rasendstem Tempo angespornt.

Es ist eine wissenschaftlich erwiesene Tatsache, daß wir im Schlaf in wenigen Sekunden ganze Romane, freilich in widersinnigster Verzerrung der Einzelheiten, träumen können. Unser Hirn ist also imstande, Vorgänge, die sich vielleicht über Monate hinziehen, uns als Erlebtes im Traum vorzutäuschen.

Nicht minder schnell mag damals die Denktätigkeit meiner Gehirnzellen gewesen sein.

Mein ganzes Denken drehte sich nur um die eine Frage: gab es denn keine Rettung für mich – für uns?! Sollten wir wirklich in einem Verbrennungshofe auf dem Scheiterhaufen enden?! Sollte unsere Asche wirklich in die Dschamna flattern und nie wieder jemand etwas von Harst und Schraut vernehmen?!

Ob denn die Fesseln meiner Hände, Arme, Füße wirklich so fest waren, daß sie sich nicht abstreifen oder sprengen ließen?

Ich versuchte es. Ich versuchte alles – alles! Nicht zum ersten Male befand ich mich in so verzweifelter Lage. Und noch immer war ich wieder frei geworden.

Die Stricke hielten. Ich gab diese Versuche auf, nachdem ich gemerkt hatte, daß mir von all den Anstrengungen das Blut durch die zerfetzte Haut der Handgelenke hervorquoll.

Nicht einmal umdrehen oder auch nur den Kopf konnte ich heben. Überall hatte man Decken oder dergleichen ganz fest zwischen die Bretter des Pindia-Sarges und meinen Körper gestopft.

Der Geruch des Holzes wurde mir immer widerwärtiger. Der Schweiß rann mir von der Stirn, rann mir über die Brust. Ich lag wie in einem Dampfbade. Der falsche Bart löste sich. Die Perücke war wohl längst verrutscht.

Und unaufhörlich in meiner Seele derselbe Schrei, dieselbe peinvolle Frage: Gab es keine Rettung?! –

Um mich her die schwärzeste Finsternis. Aber – seltsam! – obwohl ich doch so eng in den Holzkasten eingezwängt war, ich konnte nicht über Luftmangel oder Verschlechterung der Luft klagen. Der im Genick festgebundene Knebel behinderte mich beim Atmen nur wenig.

Mir schien’s, als müßte sich da in einer Höhe mit meinem Gesicht eine Öffnung in der Seitenwand des Kastens befinden, als ob von dort her kühlere Luft in den schmalen Kerker hineindrang.

Mit aller Gewalt gebot ich dem wahnwitzigen Jagen meiner Gedanken Einhalt.

Ich schloß die Augen, vereinigte meine ganze Empfindungsfähigkeit auf meine Gesichtsnerven.

Ja – es mußte ein Loch in der Seitenwand vorhanden sein! Da war tatsächlich ein kühlerer Luftstrom der meine Wangen traf.

Noch mehr stellte ich fest, als ich jetzt die Augen wieder öffnete.

Ein ganz schwacher Lichtschimmer war dort dicht vor meinen Augen wahrzunehmen. Durch eine daumenbreite, handlange Öffnung schlich das Tageslicht in den Pindia-Sarg hinein!

Es wurde draußen also Tag. Der Morgen nahte.

Vielleicht – mein letzter Morgen!

Und abermals rasten meine Gedanken, abermals bestürmten mich Fragen, die doch eigentlich so ganz nebensächlich waren.

Standen die Särge noch in dem[2] Pavillon? Hatte man sie anderswohin geschafft? Wachte einer von Greebracs Helfershelfern vielleicht in der Nähe, um jeden Fluchtversuch zu vereiteln?

Ich hörte nicht das geringste Geräusch.

Totenstille – die Stille des Grabes!

Jetzt – jetzt huschte ein farbiger Lichtstreifen über die Öffnung hin, ein violetter Schimmer.

Und – da wußte ich es: die Särge standen noch im Pavillon! Die Sonne hatte soeben mit ihren ersten Strahlen die farbigen Fenster getroffen!

Nun auch Geräusche – Schritte – Stimmen.

Nun ein Ruck.

Man hob den Sarg empor – trug ihn davon.

Helleres Licht drang durch den Schlitz im Holze.

Und – ich sah flüchtig grüne Blätter, den Rücken eines Mannes.

Jetzt ward der Sarg über eine Holzplanke[3] geschoben. Wieder ein Ruck, gleichmäßige Erschütterungen: man fuhr mich auf einem Wagen nach dem Verbrennungshof!

Ich gab mich verloren. Jede Hoffnung schwand. Todesangst trieb mir eisigen Schweiß aus den Poren. Zittern und Zuckungen liefen mir über den Leib hin.

Unklar schwebte mir plötzlich ein Bild vor Augen, ein Gemälde: ein Weib auf einem Holzstoß, an einen Pfahl angebunden, ringsum züngelnde Flammen! – Hexenverbrennung –! Und das – das sollte auch mein Ende sein?!

Meine Sinne verwirrten sich. Eine kurze, wohltätige Ohnmacht umfing mich.

Zu kurz war sie.

Da – stieren Blickes sah ich an der Öffnung neue Ausschnitte der Umgebung draußen vorbeihuschen: eine hohe Steinmauer, einen flackernden Holzstoß, Menschen, Inder. –

Man hob den Sarg vom Wagen.

Man setzte ihn mit hohem Schwung auf knisterndes Holz.

Dicht vor dem Sehschlitz nun das Gesicht eines Brahmanen, eines Priesters.

Ein ehrwürdiges Gesicht, weißbärtig.

Es verschwand.

Qualm verdunkelte die Öffnung.

Ein Schrei wollte sich mir über die Lippen drängen, ein irrsinniger Schrei – zwecklos, zum dumpfen Gurgeln erstickt durch den Knebel.

Ein verdächtiges Zischen und Fauchen unter mir: der Sarg stand bereits auf dem Holzhaufen, und das Holz begann zu brennen!

Mein Herzschlag stockte.

Das Ende war da. Ich glaubte schon die Hitze zu spüren, ich roch beizenden Qualm.

Das Ende –!

Und – dann – dann ein Krach.

Der Sarg war herabgefallen.

Dann eine Stimme –

War ich bereits tot?! War ich wahnsinnig geworden vor Angst?!

Harsts Stimme war’s.

„Her mit dem Messer!“

Und wieder seine Stimme:

„Du wirst sofort frei sein, mein Alter!“

Der Deckel flog herab.

Man zerrte mich empor.

Vor mir Harald, kaum zu erkennen mit den Bartflocken um die Wangen, dem angstverzerrten Gesicht.

„Gott sei Dank – Du lebst!“ sagte er mit einem tiefen Seufzer.

Man zerschnitt meine Fesseln. Der greise Brahmane reichte mir einen Schluck Wasser; Harst stützte mich.

Und ich trank, trank neben dem offenen Sarge, dem flackernden Scheiterhaufen.

Ein eingeborener Polizist erschien. Harst flüsterte mit ihm. Ein Dutzend Neugierige umdrängten uns. Ich erkannte alles nur wie durch rötliche Schleier.

„Niemand verläßt den Verbrennungshof!“ befahl der Polizeibeamte.

Man führte mich zu einer Tempeltreppe. Halb ohnmächtig sank ich auf den kühlen Marmor. Alles drehte sich um mich.

Bis jemand mir eine Flasche an die Lippen hielt, mir den Kopf zurückbog.

Wieder trank ich.

Es war Whisky, scharfer Whisky, Alkohol.

Feuer rann mir in die Adern.

Ich fühlte mich kräftiger. Die rötlichen Nebel vor den Augen schwanden.

Vor mir Harst und Detektivinspektor Brown. –

Und Brown sagte, meine Hand drückend.

„Sie – Sie Ärmster!“ –

Dann halfen sie mir auf die Füße. Ich taumelte noch etwas. Aber mit jedem Schritt erholte ich mich mehr.

Draußen vor dem Tor ratterte Browns Auto.

Wir drei stiegen ein.

Es ging zur Stadt.

Und – ich lebte – lebte.

Ein frohes Lächeln stahl sich um meine Lippen.

„Harald, das – das war doch das Furchtbarste, was ich je durchgemacht habe,“ sagte ich ganz laut.

Er nickte mir zu.

„Ja – und der rettende Gedanke kam mir in letzter Sekunde, lieber Alter. Der angebliche Attentäter, also Greebrac, war doch in den einen Sarg geschlüpft, – in den mit Stricken umwundenen Sarg. Also mußte entweder die Kopf- oder Fußwand des Sarges beweglich sein. Das fiel mir sehr spät ein, und da suchte ich mich zu überzeugen, ob gerade ich in diesem Sarge lag, da habe ich mich durch die Polster der Decken hindurchgearbeitet, bis – bis ich eben mit dem Schädel das Brett herausdrücken konnte. Es hatte innen Scharniere. So rutschte ich zum Entsetzen der Zuschauer der feierlichen Verbrennungszeremonie plötzlich halb ins Freie.“

„Oh – wenn wir diesen Greebrac nur erst hätten!“ knirschte Freund Brown. „Ich selbst will ihm den Strick um den Hals legen, wenn er gehängt wird!“ –

Das Auto brachte uns in Browns Bungalow. Als wir dort ankamen, war es acht Uhr morgens.

5. Kapitel.

Bei dem reichhaltigen Frühstück in Browns Speisezimmer, wo über dem zierlich gedeckten Tische die großen Windfächer lautlos auf und ab schwangen, beruhigten sich meine Nerven vollkommen.

Harst erstattete nun Bericht. Der Detektivinspektor schüttelte immer wieder den Kopf.

„Lieber Harst,“ meinte er so zwischenein, „wenn Sie’s nicht wären, der all das erlebt hat, und wenn ich nicht Ihren Freund noch in diesem bejammernswerten Zustand im Verbrennungshofe angetroffen hätte, würde ich sagen: das kann nur ein böser Traum gewesen sein!“

„Ob Traum ob Wirklichkeit, es war gleich gräßlich,“ meinte Harald und goß ein neues Glas des feurigen Bhopalweines hinab. „Es war die Quittung, die uns ein Mann von ungeheuerlicher Brutalität und Grausamkeit, Schlauheit und verbrecherischer Phantasie für die Niederlagen, die wir ihm bereitet, ausgestellt hatte; es war Albert Greebracs raffiniertester Streich! Ich gebe zu, daß ich bis zuletzt im Pavillon im Zweifel war, ob Murphison wirklich etwas Schlimmes im Schilde führte, mehr noch, ob er tatsächlich mit Greebrac unter einer Decke steckte – trotz der Depesche, die ihn so sehr bloßstellte. Die Depesche konnte, sagte ich mir, an Murphison gerichtet sein in der Voraussicht, daß ein anderer sie erhielte. Mr. Stuart Bompwell aus Murwani hatte uns ja Murphison als einen Sonderling, aber als harmlosen, ehrenwerten Menschen bezeichnet. – So, nun lassen Sie mich einmal fragen, lieber Brown. Ich will Klarheit haben. Und die gewinne ich am schnellsten, wenn ich mir über diejenigen Einzelheiten Aufschluß verschaffe, die mir wichtig erscheinen. – Zunächst: wird von den Geschehnissen auf dem Verbrennungshofe nichts in die Öffentlichkeit dringen?“

„Nein. Ich habe alle Vorkehrungen getroffen, daß die Zeugen Ihrer Errettung bis zum Abend mit niemandem in Berührung kommen.“

„Sind tatsächlich zwei Diener Murphisons ermordet aufgefunden worden?“

„Ja. Acbar und Mossul. Das hat seine Richtigkeit. Die Särge haben zunächst auch deren Leichen enthalten. Murphison hat mir gestern nachmittag die im Pavillon aufgestellten Särge selbst noch gezeigt. Und es war heute früh Murphisons Wagen, der, von drei Angestellten des Verbrennungshofes begleitet, die Särge und somit Sie beide dorthin brachte. Murphison selbst ist gestern abend verreist. Auch von seiner übrigen Dienerschaft wohnte niemand der Verbrennung bei, da diese Diener sämtlich Mohammedaner sind und als solche die Hindu verachten. Sie kennen ja den Religionshaß, der hier die Eingeborenen scharf scheidet, daß sie sich fast wie Feinde gegenüberstehen.“

„Danke. In diesem Punkte sehe ich nun klar. Jetzt erst mal zu Murphison –“ – Er griff nach einer Zigarette.

„Also Murphison, lieber Brown. Wie denken Sie über ihn? Wohin ist er verreist? Zu welchem Zweck? Ist er reich?“

„Um die letzte Frage zuerst zu beantworten: er ist nicht reich: Er gibt sehr viel Geld für alle möglichen teuren Apparate und Chemikalien aus. So hat er letztens Radium gekauft für seine Experimente und sich einen Teil des Geldes geborgt. Was von seinem Charakter zu halten ist, vermag ich nicht zu entscheiden. Ich kenne ihn zu wenig. Aber – ein Verbrecher ist er auf keinen Fall. Sie hätten seinen Schmerz miterleben sollen, als Acbars, seines Lieblingsdieners, Leiche gefunden war, und Sie würden wie ich sich gesagt haben: das ist ehrliche Trauer! – Was seine plötzliche Abreise gestern abend betrifft, so verhält es sich folgendermaßen damit. Um halb acht Uhr rief er mich telephonisch an und erklärte mir, daß er eine Spur des Diebes der Patentzeichnungen gefunden zu haben glaube. Er hätte jedoch bestimmte Gründe, diese Spur allein zu verfolgen. Er würde heute wieder zurück sein, spätestens abends. Das ist alles, was ich weiß.“

Harald hatte sich in seinem Korbsessel weit zurückgelehnt und blickte sinnend zu der getäfelten Zimmerdecke empor.

„Seine Erfindung ist also wirklich sehr wichtig?“ fragte er dann.

„Ohne Zweifel,“ nickte Brown eifrig. „Die indische Regierung hat ihm zehn Millionen dafür geboten.“

Harst blies einige Rauchringe.

„Wie erklären Sie sich die Ermordung der beiden Diener?“

„Ich behaupte, sie sind von den Dieben der Zeichnungen beseitigt worden.“

Harald beugte sich jetzt vor und schaute Brown ernst an.

„Nun das Entscheidende: hat Murphison Ihnen etwas von den Attentaten auf seine Person erzählt?“

„Ja, natürlich, von zweien!“

„Ah, – dann – dann gewinnt die ganze Sache ein anderes Aussehen, Brown, wir fahren sofort nach Murphisons Bungalow.“ –

Das Auto glitt durch die Straßen des Europäerviertels, durch die Hitzewellen eines selbst für Zentralindien ungewöhnlich heißen Tages.

Alles Leben schien hier erstorben. Alles hatte sich vor dieser Siedetemperatur in die Häuser geflüchtet. Von dem Pilgergetriebe merkte man hier nichts – gar nichts.

Wir hatten uns bei Brown umgezogen, hatten auch gebadet. Wir trugen keine Masken; wir waren Harst und Schraut, wie die große Welt uns kannte.

„Hat Murphisons Besitz am Parkeingang ein Torwärterhäuschen?“ fragte Harald plötzlich.

„Ja. Wie kommen Sie mit einem Male gerade hierauf?“ meinte Brown verwundert.

„Weil bei einem Torwärter selbst Depeschen abgegeben werden, die für den Hausherrn bestimmt sind.“

„Ah – Sie meinen, Murphison sei –“ Brown führte den Satz nicht zu Ende, sondern machte eine ärgerliche Handbewegung, brummte: „Der Teufel mag aus dieser Geschichte schlau werden!“

Harst lächelte. „Dann wäre ich also ein Teufel! – Lassen Sie sich aber nichts merken, wenn ich mit dem Torwächter spreche. Sagen Sie dem Manne gleich, wer wir sind und daß sein Herr mich telegraphisch hergebeten hätte.“

Das Auto hielt vor einer schmiedeeisernen, breiten Pforte.

Hinter der Mauer dicht daneben ragte das weiß gekalkte Dach eines kleinen Häuschens hinweg.

Brown hatte am Glockengriff gezogen.

Ein älterer Inder erschien und öffnete die Pforte, ein hochgewachsener Mann mit dem undurchdringlichen, stolzen Gesicht der Bewohner der Landschaft Radschputana.

Er dienerte vor uns, sagte dann:

„Sahib Murphison ist verreist. Aber der Sahib Inspektor ist Herr des Hauses.“

Er ließ uns eintreten und verschloß[4] die Pforte wieder.

„Diese Herren sind Mr. Harst und Mr. Schraut,“ erklärte Brown dann.

„Ich weiß,“ meinte der stattliche Torwart. „Sahib Murphison erwartete sie. Ich sollte bestellen, daß er heute abend zurückkehren wird.“

Nichts in dem kalten, unbeweglichen Gesicht des braunen Mannes verriet eine besondere Gemütsbewegung. Harald mußte sich geirrt haben, mußte mit seiner Vermutung, dieser Inder sei eingeweiht in all die noch so dunklen Geschehnisse, vollständig daneben getroffen haben. –

Da mischte sich Harst selbst ein.

„Wann traf meine Antwortdepesche auf das Telegramm Deines Herrn hier ein?“ fragte er den Torwart.

Eine Antwortdepesche?! Harst hatte keine abgeschickt. Also war die Frage irgendein Fallstrick.

Der Radschpute blickte Harald starr an und schien sich zu besinnen. Etwas wie Unruhe lag in diesem Blick.

„Hat denn Dein Herr keine Depesche erhalten?“ meinte Harald wie ungläubig erstaunt.

„Nein – seit Tagen nicht, Sahib,“ erwiderte der Inder überhastet.

Die Antwort kam ihm nur allzu schnell über die Lippen. Sie klang unaufrichtig.

„Es liegt nichts an dem Telegramm,“ sagte Harst leichthin. Und zu Brown und mir gewandt: „Gehen wir! Ich möchte mir den Schreibtisch und das Geheimfach ansehen.“

Wir schritten eine Palmenallee entlang. Vor dem Bungalow war nach englischem Geschmack eine hohe, dichte, bogenförmige Hecke gepflanzt. Dann kam ein Rasenplatz, und dahinter lag das weiße Gebäude mit der üblichen breiten Veranda.

„Der Torwart hat also wirklich die an Murphison gerichtete Depesche Greebracs abgefangen,“ meinte Harald, als wir den Kiesweg betraten, der die Rasenfläche durchschnitt.

Brown blieb stehen. „Lieber Harst, nun sagen Sie uns endlich: war es Murphison oder war er es nicht, der Greebrac in der verflossenen Nacht half, Sie beide unschädlich zu machen?“

„Wie, Sie fragen noch?! – Nein, es war nicht der Doktor. Es war eine der Kreaturen Greebracs, als Murphison tadellos herausgeputzt. Der Radschpute könnte Ihnen schon sagen, wer es war. Der Mann gehört mit zu Greebracs Bande, und die Depesche war für ihn und nicht für Murphison bestimmt. Wenn Sie noch an Greebracs verbrecherischer Intelligenz zweifeln sollten, so machen Sie sich einmal klar, wie fein er alles berechnet hatte. Er sah voraus, daß ich auf der Post nachfragen würde. Er hatte hier in Dehli seinen Verbündeten, den Torwart. Die Depesche wurde so das Lockmittel für mich, doch ja hierher zu eilen. Ich könnte Ihnen ein Dutzend feinster Einzelheiten des Greebracschen Spieles enthüllen. Es würde zu weit führen. Es genügt, wenn ich behaupte: Greebrac hat es seit längerer Zeit auf die Zeichnungen abgesehen gehabt. Er wußte, daß damit Millionen zu verdienen sind. Er ließ sie durch den Torwart stehlen, der unter der übrigen Dienerschaft noch Helfershelfer haben mag. Acbar und Mossul mußten sterben, weil sie entweder den Radschputen bei dem Diebstahl beobachtet oder sonstwie gegen ihn Argwohn geschöpft hatten. Dann wurde Murphison gestern abend irgendwie veranlaßt, zu verreisen. Auch dies hat Greebrac eingefädelt. So hatte er den Park hier ganz für sich und konnte uns erwarten.“

„Und die beiden Attentate auf Murphison? Auch Greebracs Werk?“ meinte Brown gespannt.

„Wessen sonst?! Der tote Murphison hatte kein Interesse mehr daran, den Patentzeichnungen nachzujagen. Ich würde mich nicht wundern, wenn – er jetzt wirklich tot wäre und niemals wieder auftauchte. Es liegt doch so nahe, daß er in einen Hinterhalt gelockt worden ist.“

Was bisher noch dunkel, widerspruchsvoll und seltsam an diesem Patent-Problem geschienen hatte, war jetzt wie mit einem Schlage in die strahlende Helle zwingender Logik gerückt worden.

„Donnerwetter!“ entfuhr es Brown denn auch, „die Geschichte ist eigentlich herzlich einfach!“

„Das ist sie! Doch jetzt – der Schreibtisch!“ –

Gleich darauf befanden wir uns in Murphisons Arbeitszimmer.

Harald machte sich an den Schreibtisch heran, untersuchte ihn auf seine Art.

Das dauerte eine volle Stunde. Aber – der Erfolg war gleich null.

Dann kam das Zimmer heran. Dann wurde die noch aus fünf Leuten bestehende Dienerschaft vernommen.

Als wir gerade wieder aufbrechen wollten, als wir schon in der Vorhalle standen, tat sich die Haustür auf und – Doktor Philipp Murphison trat ein.

An dem ersten Wort, das er sprach, merkte ich, daß der Murphison von der verflossenen Nacht nicht der echte gewesen war. Die beiden Stimmen hatten gar keine Ähnlichkeit miteinander.

6. Kapitel.

Wir vier hatten wieder in des Chemikers Arbeitszimmer Platz genommen.

„Sie haben ganz recht, Mr. Harst,“ sagte der Doktor. „Man hat mich durch eine Depesche nach Meerut gelockt gehabt. Hier ist das Telegramm.“

„Wer brachte es Ihnen?“

„Ali Samra, der Torwächter. Er nimmt ja stets die ganze Post in Empfang.“

Das Telegramm lautete:

Der Verlust ist zu ersetzen, wenn Sie sofort nach Meerut kommen und dort auf dem Bahnhof das weitere abwarten, aber ohne Begleitung und unter Diskretion. A. Matschi.

„Ich glaubte natürlich,“ erklärte Murphison, „daß der Dieb – denn A. Matschi, Amatschi heißt ja Dieb – mir die Zeichnungen zum Rückkauf anbieten würde. Ich war durch die beiden Attentate anderseits gewarnt und auf der Reise nach Meerut außerordentlich vorsichtig. Deshalb mag auch niemand sich an mich herangewagt haben. Jedenfalls näherte sich kein Mensch mir mit irgendeinem Anliegen, und ich fuhr heute mit dem Frühzuge zurück.“

Harst erwähnte nun kurz unsere Erlebnisse im Pavillon. Murphison war sprachlos, rief dann, sich an die Stirn greifend:

„Mir fällt da soeben ein: ich besitze tatsächlich so einen Kaschmir-Maschenpanzer, wie mein Doppelgänger ihn trug!“ Er sprang auf und trat an einen Schrank heran, schloß ihn auf und enthüllte uns beim Öffnen der Tür eine prachtvolle Waffensammlung.

„Gestohlen!“ schrie er. „Der Panzer ist gestohlen! Er war eine Rarität, für die mir Lord Aberdeen noch letztens eine Million bot!“

Ganz vernichtet sank er auf seinen Stuhl zurück und stöhnte:

„Mr. Harst, wenn es Ihnen nicht gelingt, mir die Patentzeichnungen wieder zu beschaffen, bin ich ein ruinierter Mann! Ich will ehrlich sein: ich habe Schulden – Wechselschulden! Man wird mir mein Haus verkaufen, wird –“

„Beruhigen Sie sich, Mr. Murphison,“ unterbrach Harald ihn. „Sie müssen nur etwas Geduld haben. Außerdem seien Sie weiter recht vorsichtig. Ich werde Greebrac schon erwischen. Aber – kein Wort zu Ihren Dienern über diesen Greebrac! Und – nehmen Sie Ihre Mahlzeiten nur dann ein, wenn Sie genau wissen, daß die Speisen“ – er flüsterte – „nicht vergiftet sind. Fragen Sie nichts weiter. Sie hören von uns. Auf Wiedersehen.“

Brown und wir beide fuhren wieder nach des Inspektors Wohnung.

„Was nun?“ fragte Brown.

„Nun siedeln Schraut und ich ins Hotel Imperial über und holen den Nachtschlaf nach. Morgen früh dann mit frischen Kräften an die Arbeit!“ –

Um zwei Uhr Nachmittag gingen wir im Imperial in unserem gemeinsamen verdunkelten Schlafzimmer zur Ruhe. Um neun abends saßen wir unten im Speisesaal.

Eine ungarische Kapelle in roten Schnürjacken spielte gerade einen neuesten Walzerschlager, als der Hoteldirektor an unseren Tisch kam.

„Die Herren werden am Telephon verlangt,“ sagte er. „Bitte – ins Büro –“ – Er ging voraus.

Der uns zu sprechen verlangt hatte, war kein anderer als Philipp Murphison. Harst hatte den Hörer am Ohr und wiederholte mir sofort des Doktors Worte.

„Denken Sie, Mr. Harst, soeben habe ich die Zeichnungen zurückerhalten. Kommen Sie doch bitte sofort zu mir. Inspektor Brown habe ich bereits benachrichtigt. Er ist schon unterwegs zu mir. Ich freue mich, Ihnen als Dank für Ihre liebenswürdige Hilfsbereitschaft meinen drahtlosen Fernsprecher vorführen zu können. Die Erfindung wird Sie ja fraglos interessieren. Auf Wiedersehen also. Ich bin noch ganz aufgeregt vor Freude.“

„Gut, Mr. Murphison, wir sind in zehn Minuten bei Ihnen.“ – Harald legte den Hörer weg und fügte für mich leise hinzu: „Ja – er ist sehr aufgeregt. Das merkte ich an seiner Stimme!“ Er sagte das mit ganz eigentümlicher Betonung.

Dann durchblätterte er das Fernsprechteilnehmer-Verzeichnis und rief die Nummer 213 an. Es war die Nummer der Polizeidirektion.

„Du könntest unsere Mützen und unsere Neunschüssigen holen,“ bat er mich.

Ich eilte also auf unsere Zimmer hinauf. Als ich wieder das Büro betrat, rauchte Harald im Schreibsessel des Direktors behaglich eine Zigarette.

Im Auto, das uns zu Murphison brachte, fragte ich ihn gespannt: „Was wolltest Du mit der Polizei verhandeln?“

„Oh – ich habe nur gefragt, ob Brown schon bei Murphison ist.“

„So?! Ist das auch wahr?“ Ich hatte die Empfindung, daß er mir etwas verheimlichte.

„Es ist wahr.“ –

Das Auto hielt vor der Gartenpforte. Der Radschpute stand schon bereit und ließ uns ein.

In der Palmenallee brannten die elektrischen Lampen.

„Stecke die Pistole entsichert in die rechte Jackentasche,“ sagte Harald plötzlich, als wir uns im Baumschatten befanden.

Ich tat es schweigend. Wozu sollte ich noch fragen, weshalb er mir diese Weisung gegeben. Ich ahnte ja, daß es hier um mehr als die Vorführung des Patents ging.

An der Haustür stand ein anderer Diener und meldete:

„Sahib Murphison ist oben im Laboratorium. Ich werde vorangehen.“

Er stieß im ersten Stock eine Flügeltür auf. Vor uns lag ein großer dreifenstriger Raum, in dessen rechter Ecke eine einzige Lampe mit violettem Schirm über einem Tische brannte.

Der Diener wies auf ein rotlackiertes Rohrsofa, das in jener Ecke hinter einem mit einer weißen Decke belegten Tische stand. Auf diesem Tische befand sich ein Trichterphonograph, aus dessen Holzkasten eine Menge Drähte herabhingen, die nach einer halb im Dunkeln stehenden kleinen Dynamomaschine hinliefen.

Wir nahmen auf dem Rohrsofa Platz. Der Diener war lautlos verschwunden.

Das violette Licht verlieh unseren Gesichtern ein leichenhaft fahles Aussehen. Links von uns grinsten hinter der Glastür eines großen Schrankes eine Reihe von Totenschädeln und Skeletteilen.

Harst hatte den rechten Arm auf die Lehne des Rohrsofas gelegt. Er zog jetzt die Manschette seines Oberhemdes etwas hervor und sagte dabei:

„Wo nur Brown stecken mag?“

Ich hatte unwillkürlich schärfer hingeschaut, als er die weiße Manschette mehr aus dem Ärmel hervorholte. Und – ich sah, daß er mit Taschenspielergewandtheit die neunschüssige Clement in den Ärmel geschoben hatte.

Auf Harsts halbe Frage nach Brown erfolgte eine überraschende Antwort:

Unter dem Tische, unter der weit herunterhängenden weißen Decke war Philipp Murphison aufgetaucht.

Nun hatte er sich völlig aufgerichtet.

Nun – blitzte uns ein kurzer Revolver entgegen, den Murphison in der linken Hand hielt.

Gleichzeitig drückte er den Hebel des Phonographen zurück. Die Platte begann sich zu drehen.

Der Stift kratzte über den Hartgummi hin.

Jetzt Worte – Sätze – überlaut fast, und – es war Doktor Albert Greebracs Stimme.

„Befehl aus Alwar durch drahtlosen Fernsprecher an Harald Harst.“

Kurze Pause.

Dann:

„Wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, rühren Sie kein Glied. Sie sind dem Flammentode entgangen. Sie haben Glück gehabt. Jetzt haben Sie noch genau fünf Minuten zu leben. Drei der Diener sind meine Verbündeten, dazu der Torwächter. Der echte Murphison liegt gefesselt in dem schmalen, hohen Eckschrank links von Ihnen. Unter dem Tische vor Ihnen ist eine Bombe befestigt, die genau nach fünf Minuten explodieren wird –“

Dann nur noch das Kratzen des Stiftes, das satanische Grinsen des falschen Murphison und das Blinken des auf uns gerichteten Revolvers.

Nun aber etwas anderes.

Nun plötzlich der Knall eines Schusses dicht neben mir.

Harst hatte gefeuert. Hatte die Clement rasch aus dem Ärmel in die Hand gleiten lassen.

Der falsche Murphison fuhr zurück, lachte hell auf.

Und – wieder schoß Harald.

„Das Panzerhemd!“ grinste der Kerl vor uns.

Sein Finger krümmte sich. Ich sah es ganz genau.

Da – Harsts dritter Schuß.

Der Revolver flog zur Seite.

Der Kerl heulte auf, schlenkerte seine blutige Hand.

Wie aus dem Erdboden gewachsen plötzlich der Radschpute hinter ihm – die drei Diener.

Eine schwere Golfkeule flog Harald gegen den rechten Arm.

Mit einem Tigersatz wollte der Torwärter sich auf Harst werfen.

Ich war aufgesprungen. Ich sah in den Händen der verräterischen Diener Messer blinken.

Da – rechts neben uns zersplitterten die Fenster. Und Browns Stimme brüllte:

„Zurück! Polizei!“

Auch durch die Flurtür des Laboratoriums drangen Beamte ein. Im Nu waren die fünf Leute gefesselt. Brown riß dem falschen Murphison Bart und Perücke ab.

„Ah – James Snider!“ meinte er. „Der Kaufmann James Snider, als fragwürdige Existenz bekannt!“

Snider wurde von einem der Beamten verbunden. Wir holten Doktor Murphison aus dem Schranke heraus. Er war erst vor einer halben Stunde von seinen eigenen Dienern überfallen und gefesselt worden.

Brown hatte die elektrischen Drähte rasch durchschnitten und den ganzen Tisch durch das zertrümmerte Fenster in den Garten geworfen. Unten an der Tischplatte war wirklich eine Bombe befestigt gewesen. Sie explodierte jedoch nicht. Sie war durch das Zerschneiden der Drähte unschädlich gemacht worden. –

Snider und die vier Inder waren zu keinem Geständnis zu bewegen. Die Inder wurden gehenkt. Snider wanderte ins Zuchthaus. Als dies geschah, hatten wir Murphisons Patent längst gerettet.

Wie wir es retteten, ist eine Geschichte für sich. Wie und wo wir mit Greebrac dabei wieder zusammentrafen, das gehört zu unseren weniger gefährlichen als vielmehr unheimlichen Abenteuern.

Der Leser wird diese Geschichte sofort prüfen können.

Der Kamelzüchter von Tallamara

1. Kapitel.

Szene: Unser Wohnsalon im Hotel Imperial in der uralten indischen Stadt Dehli.

Zeit: Vormittags neun Uhr. Draußen klarer Himmel, Sonnenglut, Pilgertreiben, da Dehli für die Hindus eine der ersehntesten Wallfahrtstätten ist.

Wir, Harald Harst und ich, nebeneinander auf dem Bambussofa beim Frühstück.

Harst (In Fortsetzung eines Gesprächs über das Verbrechergenie Doktor Albert Greebrac): „Ich bin wirklich gespannt, was Greebrac jetzt unternehmen wird, um uns in seine Gewalt zu bekommen, nachdem die Sache mit dem Verbrennungstode ihm mißglückt ist.“

Ich (Max Schraut, Freund und Privatsekretär des „großen“ Harst): „Wichtiger erscheint mir die Frage, wie wir dem armen Murphison die Patentzeichnungen wieder beschaffen, die für ihn einen Wert von zehn Millionen haben.“

Das Telephon auf dem Diplomatenschreibtisch am rechten Fenster läutet. Harst eilt hin und meldet sich.

„Hier Harald Harst –“

„Morgen, Mr. Harst. Hier Albert Greebrac. Ich wollte Ihnen nur ein glattes Geschäft vorschlagen. Wenn Murphison für die Zeichnungen fünf Millionen zahlt, soll er sie zurückhaben. Wenn nicht, wandern sie nach Amerika.“

„Darüber ließe sich reden. Nur – wer garantiert uns dafür, daß die Zeichnungen und die dazu gehörigen Notizen inzwischen nicht kopiert worden sind?!“

„Ich gebe Ihnen mein Wort, daß dies nicht geschehen ist und nicht geschehen wird. Mein Wort halte ich. Zum Beispiel versichere ich genau so fest, daß ich Sie beide binnen achtundvierzig Stunden in meiner Gewalt habe.“

„Sie gestatten, daß ich auf Ihr Wort nicht allzu viel gebe, Greebrac. Immerhin: wo soll die Aushändigung der Zeichnungen und die Hingabe der fünf Millionen stattfinden?“

„Heute nacht zwölf Uhr vor dem Kutab Minar im Ruinenfelde des alten Dehli. Sie beide dürfen jedoch nur allein kommen. Ich gebe Ihnen abermals mein Wort, daß ich mich dort nicht an Ihnen vergreifen werde. Ebensowenig dürfen Sie dort gegen mich vorgehen. Ich werde allein erscheinen.“

„Abgemacht. Also zwölf Uhr nachts pünktlich. Das Geld bringe ich mit. – Noch etwas?“

„Nein, nichts. Auf Wiedersehen.“ –

Kaum hatte Harald neben mir wieder Platz genommen, als ein farbiger Kellner erschien und einen Mr. Hektor Olgerdyn meldete.

Der Kellner fügte von selbst hinzu:

„Sahib Harst, Mr. Olgerdyn ist hier ein sehr berühmter Mann. Er besitzt die größte Kamelzüchterei Indiens. In Tallamara südwestlich von Bikaner mitten in der Thar-Wüste liegen seine Kamelweiden.“

„Mr. Olgerdyn ist uns willkommen,“ nickte Harst.

Der Kamelzüchter trat ein.

Ein Mann von fast zwei Meter Länge, hager wie ein Ladestock, tiefgebräuntes Gesicht, Alter etwa fünfzig, vornehmer Weltmann, tadellos angezogen.

Er setzte sich und begann ohne Umschweife:

„Mr. Harst, ich habe aus den Zeitungen erfahren, daß Sie hier in Dehli weilen. Ich bin über Jaipur schleunigst hierher geeilt. Meine Tochter ist seit vier Tagen verschwunden. Ich hatte mir aus Jaipur einen Detektiv verschrieben, einen Mr. Lindsal. Aber der Mann versagte. Da kam mir die Dehli-Post in die Hände, und ich fand die Notiz über Ihr Abenteuer mit Oberst Dalcolms Nachttischlampe.“

„Bitte – die näheren Umstände des Verschwindens Ihres Kindes, Mr. Olgerdyn –“

„Lizabet ist neunzehn Jahre alt und mein einziges Kind. Am 5. April, also vor vier Tagen, wurde sie zum letzten Male gesehen und zwar von meinem Diener Robert. Lizabet saß in der großen Bibliothek und blätterte in einem Buche. Das war neun Uhr vormittags. Seitdem ist sie spurlos verschwunden.“

Er hatte sich bisher offenbar nur mit aller Gewalt beherrscht. Jetzt gewann die Angst bei ihm aber doch die Oberhand, und er rief leise und beschwörenden Tones:

„Helfen Sie mir, Mr. Harst! Ich verzehre mich vor Unruhe. Bedenken Sie, ich bewohne die bei Tallamara gelegene, von mir völlig umgebaute uralte Radschputenburg Tallamara, von der das Städtchen seinen Namen hat. Sie erhebt sich auf der Spitze eines riesigen Felswürfels und hat nur eine einzige Verbindung nach der dreißig Meter nach Süden zu entfernten Talwand in Gestalt einer eisernen Hängebrücke. Da ein Torwart den Zugang zu der Burg dauernd bewacht, kann Lizabet diese nicht unbemerkt verlassen haben. Und doch – sie ist nicht zu finden.“

Harst griff mechanisch nach einer Mirakulum, setzte sie in Brand und fragte:

„Es steht also fest, daß Miß Lizabet sich noch in der Burg befindet?“

„Ja. Auch Mr. Lindsal, Ihr Kollege, behauptet dies.“

„Dann müßte das Gebäude gerade geheime Räume haben.“

„Ich kenne keine, Mr. Harst. Und Lizabet erst recht nicht.“

Er schaute tief bekümmert vor sich hin.

Harald fragte abermals:

„Haben Sie in letzter Zeit eine Veränderung im Wesen Ihrer Tochter bemerkt?“

„Nein, nein! Sie war fröhlich und heiter wie sonst. Nur –“

„Nun – nur?“

„Ja – nur Robert behauptet, Lizabet hätte damals vor vier Tagen geweint, als sie in dem Buche blätterte. Er schloß daher auch die Flurtür wieder ganz geräuschlos und ließ Lizabet gar nicht merken, daß er sie gesehen hatte.“

Harst rauchte ein paar Züge.

„Was für ein Buch war es, in dem Miß Lizabet blätterte?“ meinte er dann.

„Das weiß ich nicht. Es ist doch auch nebensächlich.“

„Verzeihen Sie Mr. Olgerdyn – nebensächlich ist in einem solchen Falle nichts. Hat Mr. Lindsal nicht nach dem Buche gefragt?“

„Nein.“

„So, so – merkwürdig! – Wird es sich noch feststellen lassen, was für ein Buch es war?“

„Wohl kaum, Mr. Harst.“

„Hatte Miß Lizabet vielleicht schon früh morgens Besuch gehabt oder einen Brief erhalten?“

„Besuch? Nein! Nur ihre Friseuse aus dem Städtchen Tallamara war bei ihr gewesen wie jeden Tag.“

„Also einen Brief hat sie bestimmt nicht empfangen?“

„Nein. Ich lasse die Post aus Tallamara abholen. Der Bote ist stets erst gegen halb zehn wieder in der Burg.“

Harald blicke sinnend auf die Spitze seiner Zigarette, von der ein sich kräuselnder Rauchfaden hochstieg.

„Kann man sich denn von dem Felswürfel nicht an einer Leine oder einer Strickleiter hinablassen?“ meinte er dann.

„Das könnte man. Aber Lizabet ist viel zu sehr große Dame, um solche Akrobatenkunststücke zu vollbringen. Sie treibt nur einen Sport: sie reitet, am liebsten hoch zu Kamel im Herrensattel. – Hm – was übrigens das Hinablassen betrifft: das wäre bemerkt worden! Am Fuße des Felsens liegen die Wirtschaftsgebäude. Es geht dort stets sehr lebhaft zu. Nein, nein, Mr. Harst, davon kann keine Rede sein, daß Lizabet auf diese Weise sich etwa heimlich entfernt hätte! Bitte, tun Sie mir den Gefallen und begleiten Sie mich nach Tallamara! Die Thar-Wüste hat ihre Schönheiten, und meine Burg ist eine Sehenswürdigkeit. Seien Sie meine Gäste dort und –“

Harst hatte eine Handbewegung gemacht.

„Wir werden kommen, Mr. Olgerdyn. Aber – nicht sofort. Vielleicht übermorgen früh. Ich habe hier noch etwas zu erledigen.“

„Ah – vielen Dank!“ Der Kamelzüchter atmete sichtlich erleichtert auf. „Dann kann ich Lindsal also ablohnen. Er hat mich bitter enttäuscht. Wollen Sie ihn sprechen? Er sitzt unten im Speisesaal und frühstückt.“

„Danke, Mr. Olgerdyn. Nur wenn Lindsal den Wunsch geäußert haben sollte, mit mir –“

„Das hat er nicht getan,“ fiel Olgerdyn ihm eifrig ins Wort und erhob sich. „Nun bin ich wieder zuversichtlicher, Mr. Harst. Auf Wiedersehen in Tallamara.“

„Wo Sie überall erklären sollen, daß wir nicht erscheinen werden,“ lächelte Harald. „Wir kommen natürlich inkognito.“

Er drückte dem langen Herrn die Hand.

Dann waren wir wieder allein.

2. Kapitel.

„Ein Fall, der recht vielversprechend aussieht,“ meinte Harald nachdenklich. „War es nicht etwas auffällig, daß Olgerdyn so hastig betonte, Kollege Lindsal hätte mich nicht sprechen wollen?!“

„Allerdings –“

„Ich möchte fast –“

Da schrillte das Telephon abermals. –

„Hier Harald Harst –“

„Hier John Lindsal. – Mr. Olgerdyn hat mich soeben in Ungnaden entlassen und mir erklärt, Sie hätten eine Rücksprache mit mir abgelehnt.“

„Abgelehnt?! – Bitte, kommen Sie doch recht bald unbemerkt hier zu uns nach oben, Mr. Lindsal –“

„Gern. In zehn Minuten bin ich da.“ –

Harald legte den Hörer weg und sagte leise:

„Lieber Alter, die Geschichte ist nicht sauber. Olgerdyn hat Lindsal belogen. Von einer Ablehnung einer Rücksprache konnte doch keine Rede sein.“ –

Und Lindsal kam. Ein noch junger Mann von vielleicht dreißig Jahren, bartlos, sehr sympathisches Gesicht, offenes Wesen.

„Nehmen Sie Platz, Mr. Lindsal,“ meinte Harald. „Was haben Sie auf dem Herzen?“

„Hm – eine Warnung, Mr. Harst: gehen Sie nicht nach Tallamara!“

Wir beide schauten ihn überrascht an.

„Weshalb nicht?“ fragte Harald kopfschüttelnd.

„Darüber möchte ich nur etwas sagen, Mr. Harst: Ich bin dort genau achtundvierzig Stunden gewesen. Während dieser Zeit hat man mich fünf Mal zu beseitigen gesucht.“

„Ah! Etwas viel!“

„Ja – und stets waren diese Versuche so raffiniert ausgeklügelt, daß ich nie herausbekam, wer daran beteiligt war.“

„Fanden diese Attentate auf der Burg statt?“

„Ja – sämtlich!“ Er schilderte sie uns: erstens ein Giftmordversuch. Der Morgentee war vergiftet. Zweitens ein Überfall im Flur durch einen mit einem Dolche bewaffneten Vermummten – und so fort.

„Sie müssen gute Nerven haben, Mr. Lindsal,“ meinte Harald anerkennend. „Jeder andere wäre nach dem zweiten Attentat schleunigst aus Tallamara entflohen. Weshalb haben Sie Mr. Olgerdyn nichts von alledem erzählt? Denn, Sie haben es nicht getan. Olgerdyn hätte diese Attentate sonst erwähnt.“

Lindsal preßte die Lippen zusammen und platzte dann heraus:

„Weil – weil ich ihm nicht traue, obwohl er der zweitreichste Mann Indiens ist! Diese ganze Geschichte ist nicht sauber, Mr. Harst.“

„Beweise?!“

„Habe ich nicht. Es ist das mehr Gefühlssache bei mir. Olgerdyn weiß, wo seine Tochter ist, behaupte ich.“

Harst wiegte den Kopf hin und her.

„Mit Gefühlen dürfen wir Detektive uns nicht einlassen, Mr. Lindsal. Tatsachen allein bringen unsere Arbeit vorwärts. Ich kenne bisher nur drei Tatsachen, die gegen Olgerdyn zeugen.“

„Drei?!“ rief ich erstaunt.

„Ja! Erstens seine für einen Vater, der sein einziges Kind vermißt, unnatürliche Ruhe. Zu spät besann er sich darauf, daß er etwas Sorge und Angst heucheln müßte. – Zweitens sein Bemühen, Sie und Ihre Fähigkeiten herabzusetzen. Er tat so, als wären Sie völlig ungeeignet für Ihren Beruf, während jeder im Verkehr mit Ihnen doch sofort merken muß, ohne Ihnen schmeicheln zu wollen, daß Sie kein Durchschnittsmensch sind. Drittens seine Lüge, ich hätte eine Unterredung mit Ihnen abgelehnt. Ob er tatsächlich weiß, wo seine Tochter sich befindet und weshalb sie sich verborgen hält, kann ich jetzt noch nicht entscheiden.“

Das Gespräch über die Vorgänge auf der Burg Tallamara zwischen Harst und Lindsal ergab dann nur das eine: Lizabet Olgerdyn konnte die Burg nicht verlassen haben! Sie mußte sich noch dort befinden. Davon war auch Lindsal überzeugt.

Er verabschiedete sich dann sehr bald, um mit dem Mittagszug nach Jaipur zurückzukehren. –

Harald sprach über den Fall Olgerdyn kein Wort mehr. Nur als wir nachmittags mit unserem Freunde, dem Detektivinspektor Lockpor, zusammenkamen, fragte er diesen über den reichen Kamelzüchter gründlich aus.

Lockpor wußte folgendes: Hektor Olgerdyn war vor etwa zehn Jahren unbekannt woher in Indien aufgetaucht und hatte sich sofort in Tallamara niedergelassen, damals noch einem unscheinbaren Dörfchen, das lediglich der alten Radschputenburg wegen hin und wieder von Fremden besucht wurde. Mit kundigem Blick hatte er sofort die Entwicklungsmöglichkeit der Kamelzüchterei durchschaut und mit geringem Kapital sein Unternehmen begonnen. Lockpor war mit ihm dann ein Jahr später aus einem besonderen Anlaß zusammengekommen. Im völlig unbewohnten Westteile der endlosen Thar-Wüste gab es damals und gibt es heute noch eine Anzahl von Karawanenstraßen, die sehr oft von Warenzügen benutzt werden. Diese Handelskarawanen wurden nun plötzlich von einer maskierten Räuberbande völlig ausgeplündert. Die indische Regierung ging zunächst gegen die Buschklepper sehr lässig vor. Als sie dann Inspektor Lockpor nach Bikaner, der einzigen größeren Stadt im Innern der Thar, schickte, um diesem Treiben ein Ende zu machen, hatte bereits Hektor Olgerdyn mit seinen Leuten die Bande eingekreist und acht der Buschklepper in einem lebhaften Feuergefecht erschossen. Er erhielt deshalb von der Regierung eine öffentliche Belobigung. Lockpors Versuche, die entkommenen Buschklepper ebenfalls gefangen zu nehmen blieben vergeblich. Das Räuberunwesen in der Thar war damit freilich nicht für immer ausgerottet, da die ungeheure Einöde von jeher der Zufluchtsort aller Verbrecher war. Aber die Überfälle auf Karawanen fänden fortan wie früher nur ganz vereinzelt statt. Olgerdyns Reichtum wuchs schnell. Trotzdem verkehrte er mit niemandem und lebte auf seiner prachtvollen Burg förmlich als Einsiedler, lediglich mit dem Ausbau seiner Züchterei beschäftigt. Lockpor hatte ihn seit jener Begegnung vor etwa neun Jahren nicht wiedergesehen.

Nach unserem Besuch bei Freund Lockpor, dem wir nichts von dem Telephongespräch mit Greebrac mitgeteilt hatten, holte Harald von der India-Bank die 5 Millionen in hochwertigen Banknoten. Ihm, dem weltberühmten Detektiv und vielfachen Millionär, räumte man ohne weiteres einen unbegrenzten Kredit ein. Doktor Murphison, den wir schon vorher gesprochen hatten, hätte diese Summe kaum beschaffen können. Er wollte sie Harst nach dem Verkauf seines Patents zurückerstatten.

Als wir von der Bank kamen, konnte ich die Frage doch nicht unterdrücken, wie Harald sich eigentlich den Ausgang dieses Stelldicheins mit Greebrac dächte. Ich betonte, daß es doch wohl dringend geboten erschiene, Greebrac gegenüber recht mißtrauisch und vorsichtig zu sein.

„Oh – das soll auch geschehen!“ lächelte Harst. „Der Kutab Minar liegt eine Meile östlich von Dehli mitten im Ruinenfelde. Der Weg dorthin ist nachts völlig einsam. Greebrac hat nur sein Wort dafür verpfändet, daß er sich „dort“, also am Kutab Minar, nicht an uns vergreifen will. Mithin kann er uns auf dem Wege dorthin überfallen lassen. Dann hat er sowohl die fünf Millionen als auch uns beide. Und – das beabsichtigt er fraglos.“

Er war in den Anlagen vor dem Haupttore des ehemaligen Sultanpalastes, eines riesigen Gebäudekomplexes von tausend Meter Länge, stehen geblieben und deutete auf das aus rotem Sandstein gebaute Tor, tat so, als ob er mich auf dessen Schönheiten aufmerksam machte und sagte:

„Wir haben dauernd zwei tiefverschleierte Inderinnen hinter uns, schon seit wir das Hotel verließen. Auch vor der India-Bank warteten sie auf uns. Natürlich Greebracs Spione! Nun wird er also bestimmt erfahren, daß ich das Geld besorgt habe, und nun werden wir uns für nachts ¾12 Uhr ein Auto bestellen, das uns vom Hotel abholen soll. Ich wünsche, daß Greebrac auch dies erfährt. Dann wird er denken, wir kämen im Auto. In Wahrheit erscheinen wir ganz anders.“

Wir gingen zu einem Autoverleiher. Der Mann war ein Parse, ein Feueranbeter. Die Parsen sind in Indien als die redlichsten Kaufleute sehr geachtet. Auf ihr Wort ist unbedingt Verlaß.

Harald weihte den Parsen ein und verabredete mit ihm alles bis ins einzelne.

Ich war überrascht, wie fein Harst wieder bei diesem nächtlichen Abenteuer jede Gefahr für uns zu beseitigen verstanden hatte. –

Als wir dann kaum eine Stunde wieder im Hotel waren, telefonierte der Parse, daß zwei fremde Inder soeben bei ihm gewesen und ebenfalls ein Auto für eine Nachtfahrt nach Meerut (Stadt östlich von Dehli) gemietet und sich dabei so hintenherum erkundigt hätten, ob von Europäern ein Kraftwagen bestellt worden sei. Der Parse hatte, wie vereinbart, erklärt, daß Harald Harst ein Auto für zwei Stunden, von 11 bis 1 Uhr nachts, vorausbezahlt habe.

„Siehst Du,“ meinte Harald zu mir, „die beiden Inder waren die „Weiber“, die uns bis dahin nachschlichen. Es klappt alles nach Wunsch.“–

Um 11 Uhr abends fanden sich auf unseren Hotelzimmern zwei Angestellte des Parsen, ebenfalls zur Sekte der Feueranbeter gehörig, ein. Sie hatten etwa unsere Größe, legten unsere Sportanzüge an, banden Autobrillen vor und konnten in dieser Aufmachung unerkannt als Harst und Schraut das Auto nachher besteigen.

Wir beide verließen das Hotel um ¼12 durch den Hinterausgang und den Park und bestiegen, als indische Bauern kostümiert, einen zweirädrigen Gemüsekarren, wie sie aus der Umgebung von Dehli die Landerzeugnisse nach der Stadt bringen. Der mit einem guten Pferde bespannte Karren war von dem Parsen besorgt worden und hatte uns in der Nähe der großen Dschamna-Brücke erwartet.

So fuhren wir beide mit dem Karren über die Brücke und in das meilenweite Trümmerfeld des alten Dehli, damals Indraprastha genannt, hinein.

Die einstige Prachtstraße, mit Sandsteinplatten belegt, war uns nicht fremd, ebensowenig der Kutab Minar. Hier hatten wir vor zwei Jahren mit einer internationalen Hochstaplerin einen bösen Tanz zu bestehen gehabt. Ich habe dies in einem früheren Band „Der Tempel der Kali“ geschildert.

Die Nacht war windstill und heiß. Der Mond stand als breite Sichel am Himmel. Zu beiden Seiten der jetzt verwahrlosten Straße türmte sich Hügel um Hügel, dickichtbewachsen und von Palmen beschattet, auf: alles Überreste ehemaliger Gebäude, die im Laufe der Jahrhunderte von einer grünen Pflanzenschicht überwuchert worden waren.

Ich führte die Zügel. Der kleine Gaul trottete gemütlich dahin.

Harst hatte die Augen überall. Sehr bald raunte er mir dann zu, anzuhalten. Er stieg ab und zog den Pflock aus der einen Radachse heraus.

Wir fuhren weiter. Nach hundert Schritt etwa flog das Rad von der Achse, und wir kippten beinahe um.

Während wir das Rad wieder aufzustreifen suchten, erschienen aus dem Dickicht dicht vor uns zwei Inder, die uns helfen wollten. Wir spielten die Matumaras, die infolge eines Gelübdes Stummen, in Indien keine Seltenheit, verständigten uns nur durch Zeichen und merkten an der recht verdächtigen Dienstfertigkeit der beiden braunen Kerle, daß ihnen sehr viel daran lag, uns die schnelle Weiterfahrt zu ermöglichen.

Inzwischen hatte Harald mir auch schon zugeflüstert, daß er vorhin, als er den Radnagel entfernte, neben der Straße eine Gestalt gesehen hätte und deshalb bedacht gewesen wäre, daß uns gerade an dieser Stelle das Rad von der Achse glitt.

Jedenfalls waren die beiden Inder ohne Zweifel Helfershelfer Greebracs und lauerten hier auf das Auto.

Das Rad war wieder befestigt. Da tauchten auch schon in der Ferne von der Dschamna-Brücke[5] her zwei Autoscheinwerfer auf.

Die beiden Kerle drängten zur Eile.

Wir stiegen auf den Wagen. Der eine braune Lump gab dem Pferde einen Hieb. Es raste davon, raste in – den Dschungel, in das Dickicht rechts vom Wege, kippte um.

Harst hatte für diesen neuen Unfall gesorgt, hatte absichtlich das Pferd so gelenkt, daß wir gegen einen schief stehenden Palmenstamm prallten.

Wir lagen jetzt im hohen Grase. Hinter uns die schimpfenden Stimmen der Inder.

Kaum hatten wir uns aufgerichtet, als vier Kerle uns packten, uns die Arme zusammenbanden und uns in den Wagenkasten warfen.

Der eine, der uns seinen Revolver drohend zeigte, warnte uns:

„Wenn Ihr Euch nicht ganz still verhaltet ergeht Euch schlecht! Bleibt ruhig liegen!“

Die Hupe des Autos ertönte näher und näher.

Harst hatte die beiden Parsen angewiesen, hier im Ruinenfelde recht langsam zu fahren. Bei der schlechten Beschaffenheit der alten Kunststraße verbot sich ein allzu rasches Tempo freilich ganz von selbst.

Dann ein zweiter Hupenton – heller und ferner als der erste.

Dieses zweite Auto war fraglos das Greebracs.

3. Kapitel.

Harald flüsterte mir zu:

„Ich habe die Hände schon wieder frei. Die Kerle halten uns für echte Matumaras. Sie haben sich nicht allzu große Mühe gegeben mit dem Fesseln.“

Das stimmte. Auch ich hatte die Handgelenke bereits aus den Schlingen herausgewunden.

Ich schielte zu dem bärtigen Inder nach oben, der sich auf die Deichsel dicht am Wagenkasten gestellt hatte und nach der Straße ausspähte. Er drehte uns also den Rücken zu.

Harst erhob sich plötzlich.

Zwei Hände legten sich um einen nackten braunen Hals.

Der Kerl strampelte wie eine Ratte in der Schlagfalle. Ich packte ebenfalls zu. Im nächsten Moment war der Inder gebunden und geknebelt.

Wir huschten durch das Gestrüpp, erreichten die Straße.

Zwei grelle Lichtbahnen flossen vor uns zu einem blendenden Leuchtkegel zusammen.

Das erste Auto war keine fünfzig Schritt mehr entfernt. Kaum hundert Meter zurück jagte das zweite näher, in dem nur der Chauffeur und hinten ein Europäer mit Tropenhelm saß.

Harst hatte mich hinter einen dichten Busch gezogen.

„Im zweiten sitzt Greebrac. Diesmal soll er uns nicht entwischen!“ raunte er mir zu. „Richte Dich ganz danach, was ich tue.“

Die Entscheidung war da.

Das zweite Auto überholte das der beiden Parsen gerade auf einer Höhe mit uns.

Es fuhr vorüber.

Aber – vier, fünf Kerle, die sich hinten festgeklammert hatten, waren vorher wie die Katzen auf den anderen Kraftwagen zugeflogen, schwangen sich hinein, warfen sich über die beiden harmlosen Parsen.

Aus den Büschen tauchten noch vier Leute auf. Im Handumdrehen waren die beiden Parsen in das Dickicht geschleppt. Der Chauffeur hatte von selbst gebremst und saß still und ohne an Gegenwehr zu denken da. – Man ließ ihn unbehelligt.

Und Greebracs Auto?

Es hatte gleichfalls angehalten und wendete nun. Dann näherte es sich wieder.

Der Mann im Tropenhelm und mit Autobrille regte sich nicht.

Seine Unbeweglichkeit, sein Hin- und Herschwanken beim Stoßen des Wagens machte einen merkwürdigen Eindruck.

Harald schnellte über die Straße dem Auto entgegen.

„Halt!“ rief er halblaut, und die Clementpistole blitzte in der erhobenen Rechten matt im Mondenschein.

Dann ein Griff.